第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融--2025人教版历史必修上册同步练习题(含答案)

文档属性

| 名称 | 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融--2025人教版历史必修上册同步练习题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 355.2KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-09 19:09:14 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2025人教版历史必修上册

第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

A组必备基础巩固

题组1 三国与西晋

1.三国时期,东吴在与魏、蜀军事对抗的长江沿线实行屯田制,各级将领在其防区内组织军士及家属经营屯田,兴办水利工程,使之立足于江东70余年,“地方几万里,带甲将百万”。东吴屯田客观上( )

A.助长了大土地所有制

B.推动江南地区的开发

C.促进了农产品商品化

D.缓和了社会主要矛盾

2.西晋鉴于(曹)魏朝薄待宗室,以致为自己所篡,于是大封同姓,同姓王可以“入秉机衡,出作岳牧”。此举( )

A.稳固了西晋统治秩序

B.埋下了国家祸乱之源

C.清除了曹魏残余势力

D.强化了封建等级制度

题组2 东晋与南朝

3.南朝时期,中书省长官中书令地位很高,“清贵华重”,多由士族担任。但中书省的主要权力集中在地位较低的中书舍人手中。中书舍人“既总重权,势倾天下”,多由庶族地主担任。对这一现象合理的解释是( )

A.三省体制初步形成 B.中央机构权力失衡

C.门阀士族逐渐衰落 D.中书权力制约皇权

4.南北朝时期,形成了记述家族世系的谱学,“有司选举,必稽谱籍,而考其真伪”“家之婚姻必由于谱系”。出现这种现象的最主要原因是( )

A.保证士族高贵血统 B.维护士族特权地位

C.防止士族门第混乱 D.弘扬士族良好家风

5.东晋南朝时期,南方土地大量开垦,农作物品种增加,产量提高;纺织、陶瓷、造船等行业也有明显的进步。出现这一现象的主要原因是( )

A.北方人口大量南迁

B.大批水利工程的兴建

C.江南自然资源丰富

D.政府重视经济的发展

题组3 十六国与北朝

6.图1、图2是甘肃嘉峪关新城魏晋墓群出土的壁画砖,这可用来印证( )

图1 采桑图

图2 牛耕图

A.南北对峙 B.华夏认同

C.民族交融 D.休养生息

7.北魏孝文帝选官任人,“先尽才学”,不仅从世家大族中选拔人才,而且还委任于寒门庶族。李彪“家世卑微”,但有治国之才受到重用。这一措施( )

A.促进了民族交融 B.放弃了传统制度

C.培养了改革人才 D.传播了儒家文化

8.《资治通鉴》记述某一诏令“北人谓土为拓,后为跋。魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓跋氏。夫土者,黄中之色,万物之元也;宜改姓元氏。诸功臣旧族自代来者,姓或重复,皆改之”。以上史料所反映的历史事件是( )

A.楚国的吴起变法 B.秦国的商鞅变法

C.北魏孝文帝改革 D.北宋王安石变法

9.(2024广东惠州期末)据记载,十六国时期,前赵刘渊“习《毛诗》《京氏易》《马氏尚书》,尤好《春秋左氏传》《孙吴兵法》,略皆诵之”;前秦苻坚经学造诣很深,曾巡视太学,问难五经,博士多不能对。据此可知当时( )

A.社会环境稳定 B.思想实现统一

C.儒学影响扩大 D.民族认同增强

B组关键能力提升

10.有学者在评述西晋政治时提出,曹魏时代的高官们跟着司马氏祖孙一道迈入了晋代门槛,只要忠心耿耿,就可以禄位永保,世代相袭。父子、兄弟甚至整个家族的成员,源源不断地进入西晋政权。由此可知,西晋( )

A.士族政治具有较强封闭性

B.宗室贵族形成专权局面

C.国家政权被曹魏高官控制

D.官僚队伍来源较为广泛

11.魏晋南北朝时期,江南水利事业有所发展,东晋至梁各朝都修建水利设施,几乎遍及各地,而北方则有所减少,这表明( )

A.政局影响经济发展

B.南方经济超越北方

C.北方水利技术落后

D.农业摆脱自然束缚

12.据《宋书》记载,刘宋时期“荆城跨南楚之富,扬部有全吴之沃,鱼盐杞梓之利,充仞八方,丝绵布帛之饶,覆衣天下”。这表明当时( )

A.北方人民大量南迁 B.南方商业更加发达

C.江南地区得到开发 D.经济重心完成南移

13.魏晋南北朝时期,大量依附农民被豪强地主控制,他们不仅要为地主耕种土地,缴纳地租,还要服劳役、任杂务,战时则被武装为私兵。这一状况的存在( )

A.阻碍了封建经济的发展

B.导致阶级矛盾异常尖锐

C.加重了农民的赋税负担

D.成为国家分裂的社会基础

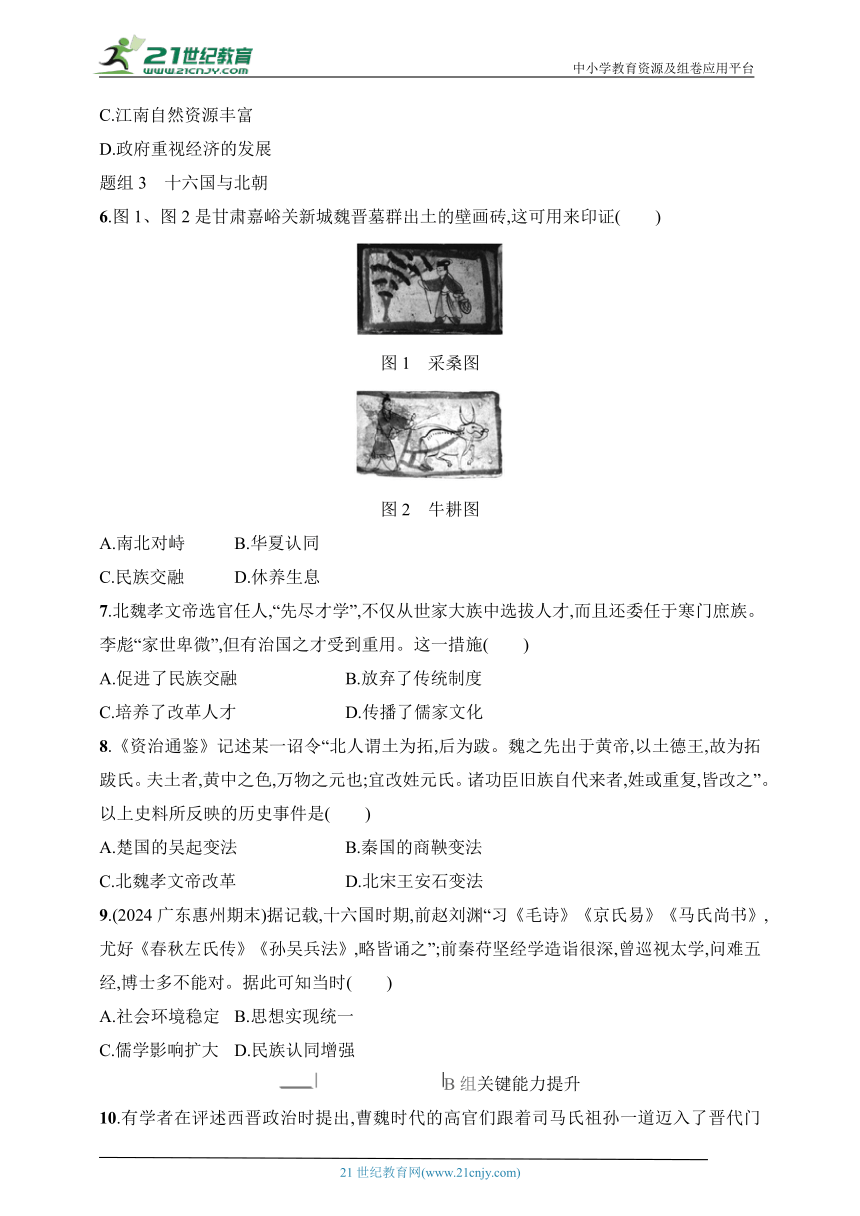

14.下面为北魏前期、后期中枢机构长官籍贯数量分布柱形图。影响北魏官员籍贯分布变化的主要原因是( )

A.鲜卑历史传统的影响 B.国家政治中心的变化

C.鲜卑贵族籍贯的变化 D.中枢权力机构的调整

C组学科素养创新

15.阅读材料,回答问题。

材料一 黄帝是先秦时期众多的传说英雄之一,司马迁在《史记》中将其尊为远古第一帝王,并奠定了史“自黄帝始”的传统,而散居于各地的部落种族即使不是黄帝的后代,也是受华夏教化之民族。在《史记》中,司马迁虽然有时也流露出对弱小民族的同情,但更多的则是对“以夏变夷”民族交融形式的赞扬。如称“秦取天下多暴,然世异变,成功大”“(汉)况乃以中国一统,明天子在上,兼文武,席卷四海,内辑亿万之众,岂以晏然不为边境征伐哉”。

材料二 北魏孝文帝拓跋宏时期出台的一系列改革措施,促进了其治下的各族人民对中华一统观念的认识和深化。正是由于孝文帝拓跋宏的力推,鲜卑人逐渐摆脱了比较落后的生产方式、生活习惯、文化涵养,使鲜卑人逐渐融入中原地区人民当中,与之相互依存,心灵守望,彼此交融,一起推动了当时社会的发展。

——摘编自许林、李乐《基于铸牢中华民族共

同体视角下的北魏孝文帝改革再认识》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括司马迁的民族观,并简述其形成的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,列举孝文帝为推动“中华一统观念”深化的举措,并分析其积极作用。

第二单元 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

1.B 东吴在长江沿线实行屯田制,兴办水利工程,促进了农业经济的发展,客观上推动了江南地区的开发,故选B项。

2.B 根据材料并结合所学知识可知,西晋初年大封同姓王,晋武帝死后,宗室诸王展开对中央权力的争夺,演化为内战,故选B项。

3.C 据材料信息可知,中书省的权力集中在庶人手中,士族阶层掌握的都是“清贵华重”的职务,说明当时的实权掌握在庶族手中,士族逐渐边缘化,C项正确。

4.B 结合所学知识可知,南北朝时期“有司选举”“家之婚姻”等“必由于谱系”,这主要是为了维护士族特权地位,B项正确;A、C、D三项与题干材料不符,均排除。

5.A 从西晋末年起,北方人民为躲避战乱,大批流亡南下,带来了先进的生产工具和技术,也充实了劳动力资源,所以出现了“东晋南朝时期,南方土地大量开垦”等现象,故选A项。

6.C 《采桑图》和《牛耕图》反映了汉族农业生产的特点,从地理空间和墓群时间看,甘肃嘉峪关地区已经采用汉族农耕经济,体现出汉族生产方式向边疆地区扩展,是民族交融的表现,C项正确。

7.C 据材料信息可知,北魏孝文帝在官员任用中兼取世家大族和寒门庶族的人才,打破了官员选拔中家庭门第的束缚,故选C项。

8.C 材料中体现了北魏孝文帝改革中改汉姓,将拓跋姓改为元姓,故选C项。

9.C 刘渊喜好儒家经典,苻坚“经学”造诣很深,两者的共同点是都深受儒学思想的影响,说明儒学深刻影响少数民族首领,C项正确。

10.A 材料提及曹魏时代的高官们只要忠于西晋政权,“就可以禄位永保,世代相袭”,可知西晋的官场有着浓厚的封闭性,故选A项;材料反映的是曹魏时代的高官,并非宗室贵族,排除B项;C项与材料主旨不符,排除;材料说明西晋的官僚来源单一,排除D项。

11.A 根据所学知识可知,魏晋南北朝时期,北方战乱频仍,政权更迭频繁,南方政权相对稳定,从而促进了南方经济的发展,故选A项。

12.C 据材料可知,刘宋时期荆州和扬州非常富有,说明江南地区得到开发,不再是蛮荒之地,故选C项;材料主旨是南方的富庶,不能说明人口迁移,排除A项;材料仅是南方经济发达的表现,没有涉及北方经济发展状况,不能说明南方更加发达,排除B项;经济重心南移完成是在南宋时期,排除D项。

13.D 魏晋南北朝时期,农民“不仅要为地主耕种土地,缴纳地租,还要服劳役、任杂务,战时则被武装为私兵”,说明农民已经成为豪强地主的私有物,这就为地方豪强割据一方奠定了基础,故选D项。

14.B 根据图示内容可以看出,北魏政权官员在前期多出身漠南燕代地区,后期多出身河南河东地区,结合北魏孝文帝改革的内容可知,这反映了北魏孝文帝迁都洛阳的影响,北魏的政治中心南移,使得官员的出身地区也随之发生变化,故选B项。

15.参考答案 (1)民族观:各族同源同祖;华夏处于文明的主导地位;以夏变夷,主张民族交融。

原因:春秋以来各民族相互交融的加速;秦汉以来国家统一;西汉帝国的强盛和小农经济的日益繁荣;大一统思想的逐渐形成。

(2)举措:迁都洛阳;穿汉服、讲汉话;改籍贯、改汉姓;通汉婚(与汉士族通婚)。

积极作用:适应了北方民族相互交融的历史趋势,有利于缓解民族矛盾;促进了北魏经济的发展和民族繁荣,为以后北方统一南方以及隋唐盛世的出现打下了基础;为中华民族注入了新鲜血液,推动了中华民族的发展。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2025人教版历史必修上册

第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

A组必备基础巩固

题组1 三国与西晋

1.三国时期,东吴在与魏、蜀军事对抗的长江沿线实行屯田制,各级将领在其防区内组织军士及家属经营屯田,兴办水利工程,使之立足于江东70余年,“地方几万里,带甲将百万”。东吴屯田客观上( )

A.助长了大土地所有制

B.推动江南地区的开发

C.促进了农产品商品化

D.缓和了社会主要矛盾

2.西晋鉴于(曹)魏朝薄待宗室,以致为自己所篡,于是大封同姓,同姓王可以“入秉机衡,出作岳牧”。此举( )

A.稳固了西晋统治秩序

B.埋下了国家祸乱之源

C.清除了曹魏残余势力

D.强化了封建等级制度

题组2 东晋与南朝

3.南朝时期,中书省长官中书令地位很高,“清贵华重”,多由士族担任。但中书省的主要权力集中在地位较低的中书舍人手中。中书舍人“既总重权,势倾天下”,多由庶族地主担任。对这一现象合理的解释是( )

A.三省体制初步形成 B.中央机构权力失衡

C.门阀士族逐渐衰落 D.中书权力制约皇权

4.南北朝时期,形成了记述家族世系的谱学,“有司选举,必稽谱籍,而考其真伪”“家之婚姻必由于谱系”。出现这种现象的最主要原因是( )

A.保证士族高贵血统 B.维护士族特权地位

C.防止士族门第混乱 D.弘扬士族良好家风

5.东晋南朝时期,南方土地大量开垦,农作物品种增加,产量提高;纺织、陶瓷、造船等行业也有明显的进步。出现这一现象的主要原因是( )

A.北方人口大量南迁

B.大批水利工程的兴建

C.江南自然资源丰富

D.政府重视经济的发展

题组3 十六国与北朝

6.图1、图2是甘肃嘉峪关新城魏晋墓群出土的壁画砖,这可用来印证( )

图1 采桑图

图2 牛耕图

A.南北对峙 B.华夏认同

C.民族交融 D.休养生息

7.北魏孝文帝选官任人,“先尽才学”,不仅从世家大族中选拔人才,而且还委任于寒门庶族。李彪“家世卑微”,但有治国之才受到重用。这一措施( )

A.促进了民族交融 B.放弃了传统制度

C.培养了改革人才 D.传播了儒家文化

8.《资治通鉴》记述某一诏令“北人谓土为拓,后为跋。魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓跋氏。夫土者,黄中之色,万物之元也;宜改姓元氏。诸功臣旧族自代来者,姓或重复,皆改之”。以上史料所反映的历史事件是( )

A.楚国的吴起变法 B.秦国的商鞅变法

C.北魏孝文帝改革 D.北宋王安石变法

9.(2024广东惠州期末)据记载,十六国时期,前赵刘渊“习《毛诗》《京氏易》《马氏尚书》,尤好《春秋左氏传》《孙吴兵法》,略皆诵之”;前秦苻坚经学造诣很深,曾巡视太学,问难五经,博士多不能对。据此可知当时( )

A.社会环境稳定 B.思想实现统一

C.儒学影响扩大 D.民族认同增强

B组关键能力提升

10.有学者在评述西晋政治时提出,曹魏时代的高官们跟着司马氏祖孙一道迈入了晋代门槛,只要忠心耿耿,就可以禄位永保,世代相袭。父子、兄弟甚至整个家族的成员,源源不断地进入西晋政权。由此可知,西晋( )

A.士族政治具有较强封闭性

B.宗室贵族形成专权局面

C.国家政权被曹魏高官控制

D.官僚队伍来源较为广泛

11.魏晋南北朝时期,江南水利事业有所发展,东晋至梁各朝都修建水利设施,几乎遍及各地,而北方则有所减少,这表明( )

A.政局影响经济发展

B.南方经济超越北方

C.北方水利技术落后

D.农业摆脱自然束缚

12.据《宋书》记载,刘宋时期“荆城跨南楚之富,扬部有全吴之沃,鱼盐杞梓之利,充仞八方,丝绵布帛之饶,覆衣天下”。这表明当时( )

A.北方人民大量南迁 B.南方商业更加发达

C.江南地区得到开发 D.经济重心完成南移

13.魏晋南北朝时期,大量依附农民被豪强地主控制,他们不仅要为地主耕种土地,缴纳地租,还要服劳役、任杂务,战时则被武装为私兵。这一状况的存在( )

A.阻碍了封建经济的发展

B.导致阶级矛盾异常尖锐

C.加重了农民的赋税负担

D.成为国家分裂的社会基础

14.下面为北魏前期、后期中枢机构长官籍贯数量分布柱形图。影响北魏官员籍贯分布变化的主要原因是( )

A.鲜卑历史传统的影响 B.国家政治中心的变化

C.鲜卑贵族籍贯的变化 D.中枢权力机构的调整

C组学科素养创新

15.阅读材料,回答问题。

材料一 黄帝是先秦时期众多的传说英雄之一,司马迁在《史记》中将其尊为远古第一帝王,并奠定了史“自黄帝始”的传统,而散居于各地的部落种族即使不是黄帝的后代,也是受华夏教化之民族。在《史记》中,司马迁虽然有时也流露出对弱小民族的同情,但更多的则是对“以夏变夷”民族交融形式的赞扬。如称“秦取天下多暴,然世异变,成功大”“(汉)况乃以中国一统,明天子在上,兼文武,席卷四海,内辑亿万之众,岂以晏然不为边境征伐哉”。

材料二 北魏孝文帝拓跋宏时期出台的一系列改革措施,促进了其治下的各族人民对中华一统观念的认识和深化。正是由于孝文帝拓跋宏的力推,鲜卑人逐渐摆脱了比较落后的生产方式、生活习惯、文化涵养,使鲜卑人逐渐融入中原地区人民当中,与之相互依存,心灵守望,彼此交融,一起推动了当时社会的发展。

——摘编自许林、李乐《基于铸牢中华民族共

同体视角下的北魏孝文帝改革再认识》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括司马迁的民族观,并简述其形成的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,列举孝文帝为推动“中华一统观念”深化的举措,并分析其积极作用。

第二单元 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

1.B 东吴在长江沿线实行屯田制,兴办水利工程,促进了农业经济的发展,客观上推动了江南地区的开发,故选B项。

2.B 根据材料并结合所学知识可知,西晋初年大封同姓王,晋武帝死后,宗室诸王展开对中央权力的争夺,演化为内战,故选B项。

3.C 据材料信息可知,中书省的权力集中在庶人手中,士族阶层掌握的都是“清贵华重”的职务,说明当时的实权掌握在庶族手中,士族逐渐边缘化,C项正确。

4.B 结合所学知识可知,南北朝时期“有司选举”“家之婚姻”等“必由于谱系”,这主要是为了维护士族特权地位,B项正确;A、C、D三项与题干材料不符,均排除。

5.A 从西晋末年起,北方人民为躲避战乱,大批流亡南下,带来了先进的生产工具和技术,也充实了劳动力资源,所以出现了“东晋南朝时期,南方土地大量开垦”等现象,故选A项。

6.C 《采桑图》和《牛耕图》反映了汉族农业生产的特点,从地理空间和墓群时间看,甘肃嘉峪关地区已经采用汉族农耕经济,体现出汉族生产方式向边疆地区扩展,是民族交融的表现,C项正确。

7.C 据材料信息可知,北魏孝文帝在官员任用中兼取世家大族和寒门庶族的人才,打破了官员选拔中家庭门第的束缚,故选C项。

8.C 材料中体现了北魏孝文帝改革中改汉姓,将拓跋姓改为元姓,故选C项。

9.C 刘渊喜好儒家经典,苻坚“经学”造诣很深,两者的共同点是都深受儒学思想的影响,说明儒学深刻影响少数民族首领,C项正确。

10.A 材料提及曹魏时代的高官们只要忠于西晋政权,“就可以禄位永保,世代相袭”,可知西晋的官场有着浓厚的封闭性,故选A项;材料反映的是曹魏时代的高官,并非宗室贵族,排除B项;C项与材料主旨不符,排除;材料说明西晋的官僚来源单一,排除D项。

11.A 根据所学知识可知,魏晋南北朝时期,北方战乱频仍,政权更迭频繁,南方政权相对稳定,从而促进了南方经济的发展,故选A项。

12.C 据材料可知,刘宋时期荆州和扬州非常富有,说明江南地区得到开发,不再是蛮荒之地,故选C项;材料主旨是南方的富庶,不能说明人口迁移,排除A项;材料仅是南方经济发达的表现,没有涉及北方经济发展状况,不能说明南方更加发达,排除B项;经济重心南移完成是在南宋时期,排除D项。

13.D 魏晋南北朝时期,农民“不仅要为地主耕种土地,缴纳地租,还要服劳役、任杂务,战时则被武装为私兵”,说明农民已经成为豪强地主的私有物,这就为地方豪强割据一方奠定了基础,故选D项。

14.B 根据图示内容可以看出,北魏政权官员在前期多出身漠南燕代地区,后期多出身河南河东地区,结合北魏孝文帝改革的内容可知,这反映了北魏孝文帝迁都洛阳的影响,北魏的政治中心南移,使得官员的出身地区也随之发生变化,故选B项。

15.参考答案 (1)民族观:各族同源同祖;华夏处于文明的主导地位;以夏变夷,主张民族交融。

原因:春秋以来各民族相互交融的加速;秦汉以来国家统一;西汉帝国的强盛和小农经济的日益繁荣;大一统思想的逐渐形成。

(2)举措:迁都洛阳;穿汉服、讲汉话;改籍贯、改汉姓;通汉婚(与汉士族通婚)。

积极作用:适应了北方民族相互交融的历史趋势,有利于缓解民族矛盾;促进了北魏经济的发展和民族繁荣,为以后北方统一南方以及隋唐盛世的出现打下了基础;为中华民族注入了新鲜血液,推动了中华民族的发展。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进