第7课 隋唐制度的变化与创新--2025人教版历史必修上册同步练习题(含答案)

文档属性

| 名称 | 第7课 隋唐制度的变化与创新--2025人教版历史必修上册同步练习题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 384.4KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-09 19:13:20 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2025人教版历史必修上册

第7课 隋唐制度的变化与创新

A组必备基础巩固

题组1 选官制度

1.《宋书》记载:“汉末丧乱,魏武始基,军中仓卒,权立九品。盖以论人才优劣,非为世族高卑。”这说明九品中正制( )

A.是对察举制的全面突破

B.以“人才优劣”作为选官标准

C.成为维护士族特权的工具

D.导致“上品无寒门,下品无势族”

2.两汉实行州郡推荐、朝廷考试任用的察举制;经魏晋九品中正制,至隋唐演变为自由投考、差额录用的科举制。这说明选官的标准趋向于( )

A.看重道德 B.注重门第

C.依据才学 D.根据军功

3.隋唐科举制不问门第,一切以程文为去留,不论家庭出身和品级等第,只要通过科举博取功名,就能跻身官僚阶层。这样的选官制度,与魏晋南北朝时期那种士庶相隔的九品中正制有天壤之别。据此可知,科举制( )

A.加强了中央集权的统治

B.推动了社会风气的转变

C.利于扩大封建统治基础

D.消除了社会阶层的固化

4.唐高宗时,宰相薛元超曾对他的亲友讲:“吾不才,富贵过分。然平生有三恨:始不以进士擢第,不得娶五姓女,不得修国史。”这说明唐代( )

A.进士科为时人所钦羡

B.婚姻择偶不再关注家世

C.科举为入仕唯一途径

D.三省长官不得编撰国史

题组2 三省六部制

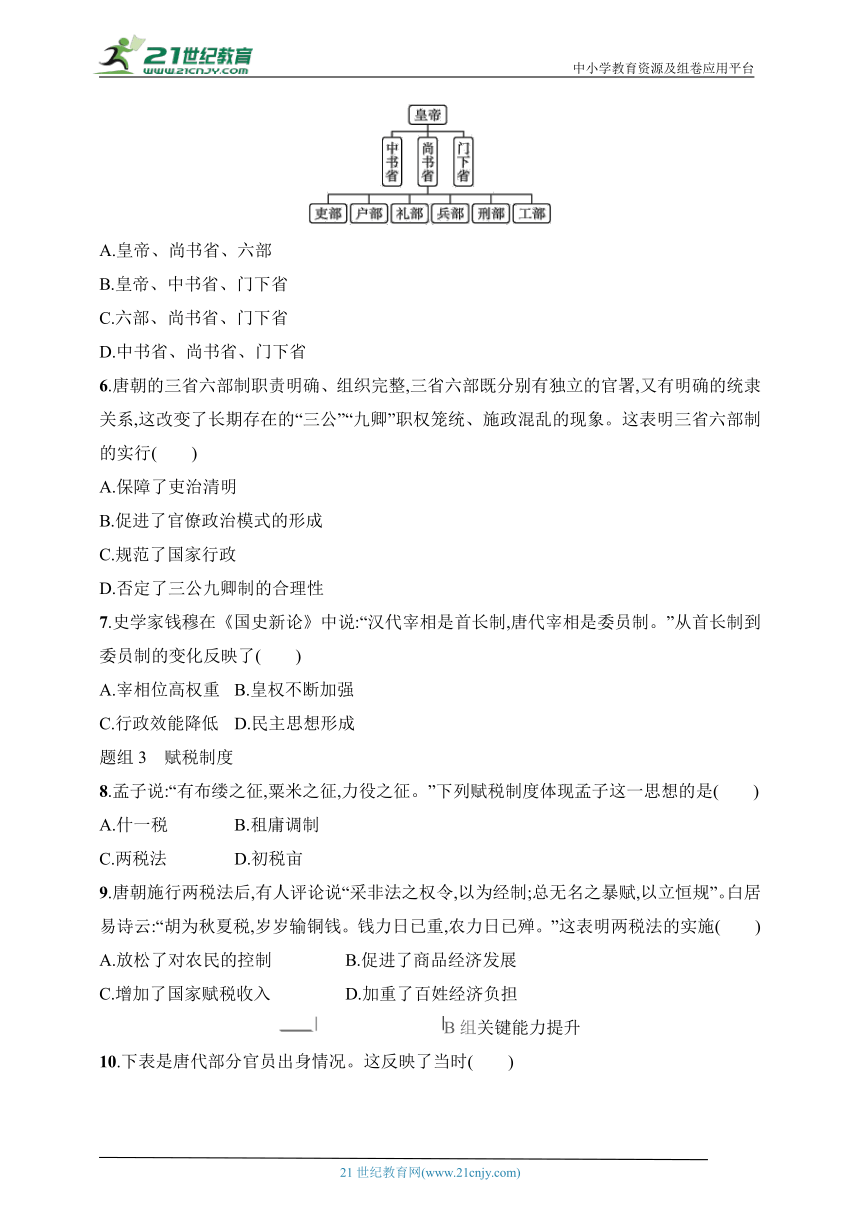

5.三省六部制(如下图所示)的确立使得中央决策和执行体系日臻完备,其决策体系包括( )

A.皇帝、尚书省、六部

B.皇帝、中书省、门下省

C.六部、尚书省、门下省

D.中书省、尚书省、门下省

6.唐朝的三省六部制职责明确、组织完整,三省六部既分别有独立的官署,又有明确的统隶关系,这改变了长期存在的“三公”“九卿”职权笼统、施政混乱的现象。这表明三省六部制的实行( )

A.保障了吏治清明

B.促进了官僚政治模式的形成

C.规范了国家行政

D.否定了三公九卿制的合理性

7.史学家钱穆在《国史新论》中说:“汉代宰相是首长制,唐代宰相是委员制。”从首长制到委员制的变化反映了( )

A.宰相位高权重 B.皇权不断加强

C.行政效能降低 D.民主思想形成

题组3 赋税制度

8.孟子说:“有布缕之征,粟米之征,力役之征。”下列赋税制度体现孟子这一思想的是( )

A.什一税 B.租庸调制

C.两税法 D.初税亩

9.唐朝施行两税法后,有人评论说“采非法之权令,以为经制;总无名之暴赋,以立恒规”。白居易诗云:“胡为秋夏税,岁岁输铜钱。钱力日已重,农力日已殚。”这表明两税法的实施( )

A.放松了对农民的控制 B.促进了商品经济发展

C.增加了国家赋税收入 D.加重了百姓经济负担

B组关键能力提升

10.下表是唐代部分官员出身情况。这反映了当时( )

阶层 士族 小姓 寒素

朝廷品官 66.2% 12.3% 21.5%

司 法 官 大理寺卿 69.84% 11.11% 19.05%

刑部侍郎 93.48% 6.52% 0.00%

刑部尚书 95.90% 3.28% 0.82%

A.官僚集团的腐败 B.九品中正制一直延续

C.科举制度的缺陷 D.士族政治仍具影响力

11.下表是对唐玄宗和唐宪宗时期宰相出身的统计,由表可知( )

时间 宰相人数 出身 唐宗室 出身 士族 出身 庶族

唐玄宗 34人 3人 24人 3人

唐宪宗 25人 1人 19人 2人

A.科举制逐渐发展完善

B.社会的发展需要进一步打破桎梏

C.士族控制了国家政权

D.君主专制权力受到世家极大制约

12.唐太宗时,任命杜淹以吏部尚书参议朝政。此后,任何官吏,只要在他的原有官衔之下加上一个“参议朝政”或“平章政事”之类的名号,便是实际的宰相。这说明唐朝( )

A.六部权力扩大 B.决策流程规范

C.中央官制成熟 D.宰相集体议政

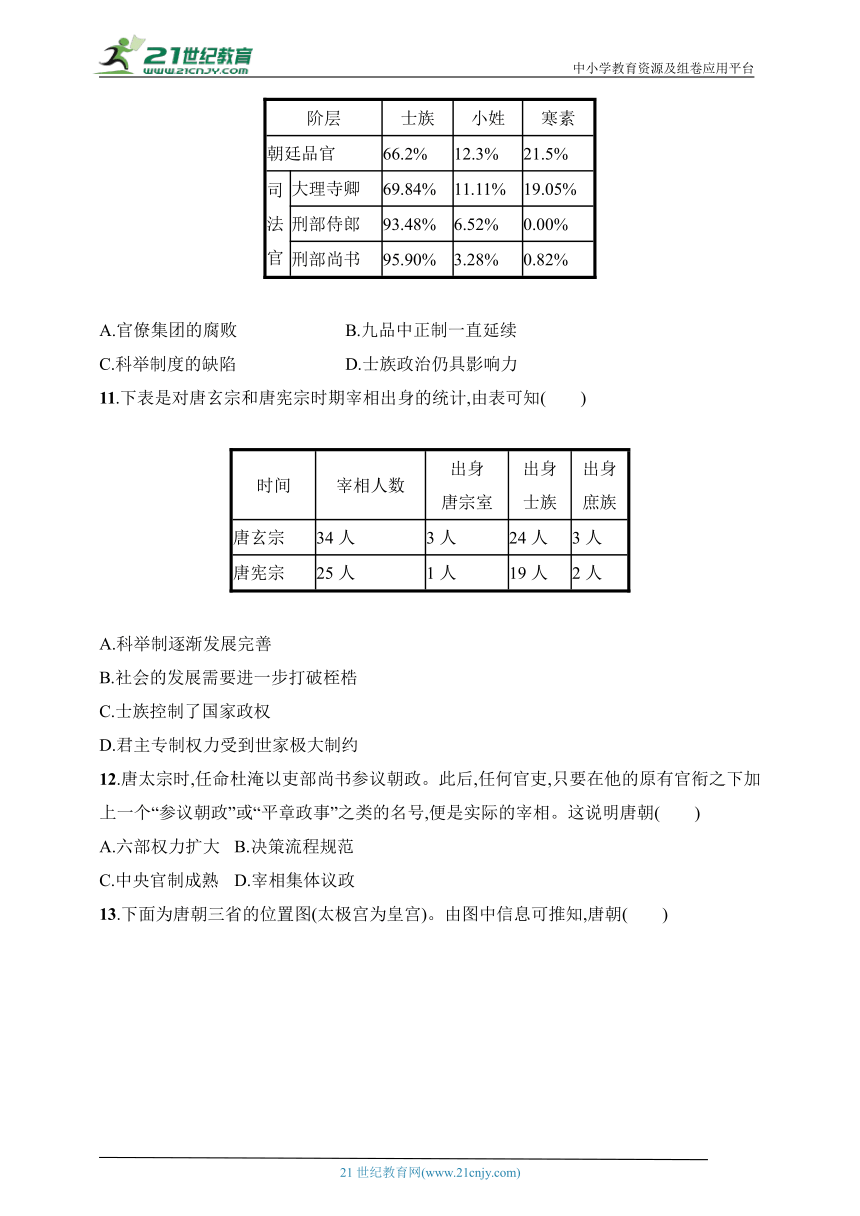

13.下面为唐朝三省的位置图(太极宫为皇宫)。由图中信息可推知,唐朝( )

A.尚书省在三省中权力最大

B.三省之间的横向联系较松散

C.三省体制能有效制约皇权

D.中书门下两省辅助皇帝决策

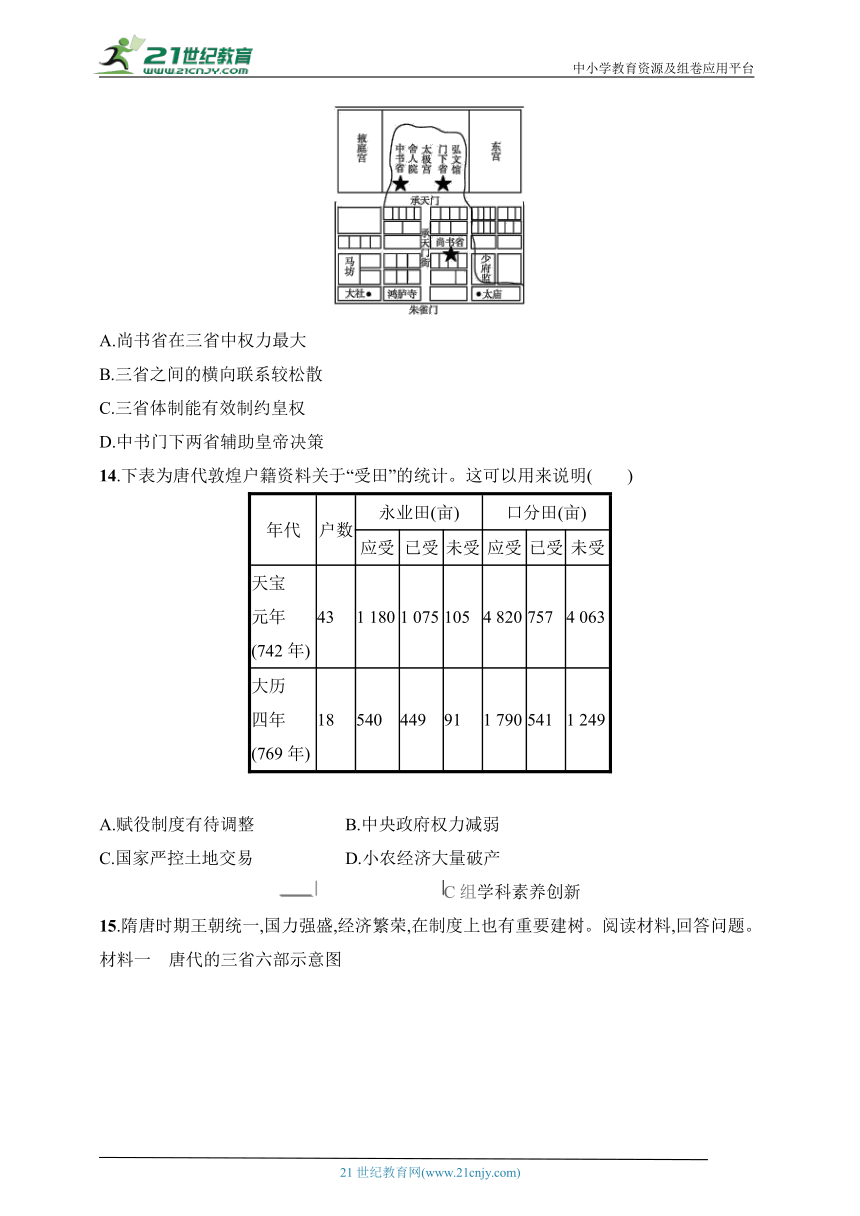

14.下表为唐代敦煌户籍资料关于“受田”的统计。这可以用来说明( )

年代 户数 永业田(亩) 口分田(亩)

应受 已受 未受 应受 已受 未受

天宝 元年 (742年) 43 1 180 1 075 105 4 820 757 4 063

大历 四年 (769年) 18 540 449 91 1 790 541 1 249

A.赋役制度有待调整 B.中央政府权力减弱

C.国家严控土地交易 D.小农经济大量破产

C组学科素养创新

15.隋唐时期王朝统一,国力强盛,经济繁荣,在制度上也有重要建树。阅读材料,回答问题。

材料一 唐代的三省六部示意图

材料二 进士科始于隋大业中,盛于贞观、永徽之际。缙绅虽位极人臣,不由进士者终不为美……其推重谓之“白衣公卿”,又曰“一品白衫”。其艰难谓之“三十老明经,五十少进士”。……其有老死于文场者,亦无所恨。故有诗云:“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头!”

——摘编自王定保《唐摭言》

材料三 唐初赋敛之法曰租庸调……玄宗之末,版籍浸坏,多非其实。……至是,炎建议作两税法。先计州县每岁所应费用及上供之数而赋于人,量出以制入。户无主客,以见居为簿,人无丁中,以贫富为差。为行商者,在所州县税三十之一,使与居者均,无侥利。居人之税,秋、夏两征之。其租庸调、杂徭悉省。

——摘编自《资治通鉴》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出三省六部制的特点和影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,简要分析科举制度的历史作用。

(3)根据材料三,概括两税法的主要内容,并结合所学知识,分析两税法实施的积极作用。

第二单元 第7课 隋唐制度的变化与创新

1.B 材料说明,九品中正制设立之初选拔的依据是“人才优劣,非为世族高卑”,B项正确。

2.C 据题干可知,科举制更侧重依考试成绩择优选官,故选C项;“看重道德”的是察举制的特点,排除A项;“注重门第”的是九品中正制的特点,排除B项;“根据军功”的是军功爵制的特点,排除D项。

3.C 从材料信息可知,科举制选官“不论家庭出身和品级等第”,使一些拥有较高文化素养的门第不高的平民阶层进入统治集团,从而扩大了封建统治基础,C项正确。

4.A 题干大意是宰相薛元超最大的遗憾是没有通过科举考中进士,可见进士科地位较高,为时人所钦羡,故选A项;薛元超以未能娶得高门望族家的女子为妻而遗憾,可见当时婚姻关注家世门第,排除B项;薛元超未经科举考中进士而做官,可见当时科举制不是唯一的入仕途径,排除C项;材料不能说明修国史与担任宰相的关系,排除D项。

5.B 根据所学知识可知,三省六部制的决策体系包括皇帝、中书省和门下省,B项正确;三省六部制的尚书省负责执行,六部是其下属机构,将尚书省和六部归为决策体系内的A、C、D三项错误。

6.C 据材料可知,三省六部制明确了各个机构的职责,改变了之前职权笼统、施政混乱的现象,所以三省六部制的实行规范了国家行政,故选C项;吏治的清明是监察机构解决的问题,与三省六部制无关,排除A项;郡县制的实行,标志着官僚政治的确立,排除B项;三公九卿制在秦汉时期是有合理性的,排除D项。

7.B

8.B 孟子强调要征收布帛、谷物和服徭役,唐时的租庸调制,以征收谷物、布匹或者为政府服役为主,故选B项;什一税指欧洲封建社会时代教会向信徒征收的宗教税,排除A项;两税法“惟以资产为宗,不以丁身为本”,没有“力役之征”,排除C项;初税亩是春秋时期鲁国实行的按亩征税的田赋制度,排除D项。

9.D 据材料可知,两税法实施后,政府仍然不断勒索百姓,故选D项。

10.D 据材料可知,唐代朝廷品官中出身士族的约占2/3,司法官中出身士族的占比更高,士族在官场中占据重要地位,表明士族政治仍具影响力,故选D项。

11.B 据表格可知,唐朝时期宰相出身士族和皇族的仍然占很大比重,说明科举及第的官吏仍然较少,士族和皇室垄断仕途的局面需要进一步打破,故选B项。

12.D 据材料可知,太宗时期为分散相权,加强皇权,提高决策的科学性,多设宰相并集体议政,故选D项。

13.D 根据图示可知,中书省和门下省分别在皇宫的左右侧办公,目的是便于皇帝宣召,辅助皇帝决策,故选D项。材料强调的是中书省和门下省的议政职能,没有反映出尚书省的地位,排除A项;材料没有体现出三省之间的横向联系,排除B项;皇帝掌握决策权,三省体制不能真正制约皇权,排除C项。

14.A 从图表信息看,敦煌大量的农户不能按规定“受田”,说明均田制遭到破坏,租庸调制无法维持,赋税制度必须进行调整,A项正确。天宝元年中央政府的权力并没有减弱,B项错误。材料中的“受田”并不涉及私有土地,材料无法说明国家对私有土地交易的政策,C项错误。仅从材料信息,无法得出小农经济大量破产,D项错误。

15.参考答案 (1)特点:职权分工明确,彼此制约。

影响:使得中央决策和行政体系逐渐完备,有利于加强皇权;提高了行政效率;集思广益,有利于减少决策失误;对此后历朝历代产生深远影响。

(2)作用:有利于扩大统治基础,促进社会阶层流动;促进教育事业发展,提高官员文化素质;把选官权从世家大族手中收归中央,加强了中央集权;笼络了天下读书人;一定程度上禁锢了人们的思想。

(3)内容:每户按户等缴纳户税,按田亩缴纳地税;一年分夏季和秋季两次纳税;取消租庸调和一切杂税、杂役。

作用:简化税收名目,保证了财政收入;改变了以人丁为主的征税标准,减轻了政府对农民的人身控制。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2025人教版历史必修上册

第7课 隋唐制度的变化与创新

A组必备基础巩固

题组1 选官制度

1.《宋书》记载:“汉末丧乱,魏武始基,军中仓卒,权立九品。盖以论人才优劣,非为世族高卑。”这说明九品中正制( )

A.是对察举制的全面突破

B.以“人才优劣”作为选官标准

C.成为维护士族特权的工具

D.导致“上品无寒门,下品无势族”

2.两汉实行州郡推荐、朝廷考试任用的察举制;经魏晋九品中正制,至隋唐演变为自由投考、差额录用的科举制。这说明选官的标准趋向于( )

A.看重道德 B.注重门第

C.依据才学 D.根据军功

3.隋唐科举制不问门第,一切以程文为去留,不论家庭出身和品级等第,只要通过科举博取功名,就能跻身官僚阶层。这样的选官制度,与魏晋南北朝时期那种士庶相隔的九品中正制有天壤之别。据此可知,科举制( )

A.加强了中央集权的统治

B.推动了社会风气的转变

C.利于扩大封建统治基础

D.消除了社会阶层的固化

4.唐高宗时,宰相薛元超曾对他的亲友讲:“吾不才,富贵过分。然平生有三恨:始不以进士擢第,不得娶五姓女,不得修国史。”这说明唐代( )

A.进士科为时人所钦羡

B.婚姻择偶不再关注家世

C.科举为入仕唯一途径

D.三省长官不得编撰国史

题组2 三省六部制

5.三省六部制(如下图所示)的确立使得中央决策和执行体系日臻完备,其决策体系包括( )

A.皇帝、尚书省、六部

B.皇帝、中书省、门下省

C.六部、尚书省、门下省

D.中书省、尚书省、门下省

6.唐朝的三省六部制职责明确、组织完整,三省六部既分别有独立的官署,又有明确的统隶关系,这改变了长期存在的“三公”“九卿”职权笼统、施政混乱的现象。这表明三省六部制的实行( )

A.保障了吏治清明

B.促进了官僚政治模式的形成

C.规范了国家行政

D.否定了三公九卿制的合理性

7.史学家钱穆在《国史新论》中说:“汉代宰相是首长制,唐代宰相是委员制。”从首长制到委员制的变化反映了( )

A.宰相位高权重 B.皇权不断加强

C.行政效能降低 D.民主思想形成

题组3 赋税制度

8.孟子说:“有布缕之征,粟米之征,力役之征。”下列赋税制度体现孟子这一思想的是( )

A.什一税 B.租庸调制

C.两税法 D.初税亩

9.唐朝施行两税法后,有人评论说“采非法之权令,以为经制;总无名之暴赋,以立恒规”。白居易诗云:“胡为秋夏税,岁岁输铜钱。钱力日已重,农力日已殚。”这表明两税法的实施( )

A.放松了对农民的控制 B.促进了商品经济发展

C.增加了国家赋税收入 D.加重了百姓经济负担

B组关键能力提升

10.下表是唐代部分官员出身情况。这反映了当时( )

阶层 士族 小姓 寒素

朝廷品官 66.2% 12.3% 21.5%

司 法 官 大理寺卿 69.84% 11.11% 19.05%

刑部侍郎 93.48% 6.52% 0.00%

刑部尚书 95.90% 3.28% 0.82%

A.官僚集团的腐败 B.九品中正制一直延续

C.科举制度的缺陷 D.士族政治仍具影响力

11.下表是对唐玄宗和唐宪宗时期宰相出身的统计,由表可知( )

时间 宰相人数 出身 唐宗室 出身 士族 出身 庶族

唐玄宗 34人 3人 24人 3人

唐宪宗 25人 1人 19人 2人

A.科举制逐渐发展完善

B.社会的发展需要进一步打破桎梏

C.士族控制了国家政权

D.君主专制权力受到世家极大制约

12.唐太宗时,任命杜淹以吏部尚书参议朝政。此后,任何官吏,只要在他的原有官衔之下加上一个“参议朝政”或“平章政事”之类的名号,便是实际的宰相。这说明唐朝( )

A.六部权力扩大 B.决策流程规范

C.中央官制成熟 D.宰相集体议政

13.下面为唐朝三省的位置图(太极宫为皇宫)。由图中信息可推知,唐朝( )

A.尚书省在三省中权力最大

B.三省之间的横向联系较松散

C.三省体制能有效制约皇权

D.中书门下两省辅助皇帝决策

14.下表为唐代敦煌户籍资料关于“受田”的统计。这可以用来说明( )

年代 户数 永业田(亩) 口分田(亩)

应受 已受 未受 应受 已受 未受

天宝 元年 (742年) 43 1 180 1 075 105 4 820 757 4 063

大历 四年 (769年) 18 540 449 91 1 790 541 1 249

A.赋役制度有待调整 B.中央政府权力减弱

C.国家严控土地交易 D.小农经济大量破产

C组学科素养创新

15.隋唐时期王朝统一,国力强盛,经济繁荣,在制度上也有重要建树。阅读材料,回答问题。

材料一 唐代的三省六部示意图

材料二 进士科始于隋大业中,盛于贞观、永徽之际。缙绅虽位极人臣,不由进士者终不为美……其推重谓之“白衣公卿”,又曰“一品白衫”。其艰难谓之“三十老明经,五十少进士”。……其有老死于文场者,亦无所恨。故有诗云:“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头!”

——摘编自王定保《唐摭言》

材料三 唐初赋敛之法曰租庸调……玄宗之末,版籍浸坏,多非其实。……至是,炎建议作两税法。先计州县每岁所应费用及上供之数而赋于人,量出以制入。户无主客,以见居为簿,人无丁中,以贫富为差。为行商者,在所州县税三十之一,使与居者均,无侥利。居人之税,秋、夏两征之。其租庸调、杂徭悉省。

——摘编自《资治通鉴》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出三省六部制的特点和影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,简要分析科举制度的历史作用。

(3)根据材料三,概括两税法的主要内容,并结合所学知识,分析两税法实施的积极作用。

第二单元 第7课 隋唐制度的变化与创新

1.B 材料说明,九品中正制设立之初选拔的依据是“人才优劣,非为世族高卑”,B项正确。

2.C 据题干可知,科举制更侧重依考试成绩择优选官,故选C项;“看重道德”的是察举制的特点,排除A项;“注重门第”的是九品中正制的特点,排除B项;“根据军功”的是军功爵制的特点,排除D项。

3.C 从材料信息可知,科举制选官“不论家庭出身和品级等第”,使一些拥有较高文化素养的门第不高的平民阶层进入统治集团,从而扩大了封建统治基础,C项正确。

4.A 题干大意是宰相薛元超最大的遗憾是没有通过科举考中进士,可见进士科地位较高,为时人所钦羡,故选A项;薛元超以未能娶得高门望族家的女子为妻而遗憾,可见当时婚姻关注家世门第,排除B项;薛元超未经科举考中进士而做官,可见当时科举制不是唯一的入仕途径,排除C项;材料不能说明修国史与担任宰相的关系,排除D项。

5.B 根据所学知识可知,三省六部制的决策体系包括皇帝、中书省和门下省,B项正确;三省六部制的尚书省负责执行,六部是其下属机构,将尚书省和六部归为决策体系内的A、C、D三项错误。

6.C 据材料可知,三省六部制明确了各个机构的职责,改变了之前职权笼统、施政混乱的现象,所以三省六部制的实行规范了国家行政,故选C项;吏治的清明是监察机构解决的问题,与三省六部制无关,排除A项;郡县制的实行,标志着官僚政治的确立,排除B项;三公九卿制在秦汉时期是有合理性的,排除D项。

7.B

8.B 孟子强调要征收布帛、谷物和服徭役,唐时的租庸调制,以征收谷物、布匹或者为政府服役为主,故选B项;什一税指欧洲封建社会时代教会向信徒征收的宗教税,排除A项;两税法“惟以资产为宗,不以丁身为本”,没有“力役之征”,排除C项;初税亩是春秋时期鲁国实行的按亩征税的田赋制度,排除D项。

9.D 据材料可知,两税法实施后,政府仍然不断勒索百姓,故选D项。

10.D 据材料可知,唐代朝廷品官中出身士族的约占2/3,司法官中出身士族的占比更高,士族在官场中占据重要地位,表明士族政治仍具影响力,故选D项。

11.B 据表格可知,唐朝时期宰相出身士族和皇族的仍然占很大比重,说明科举及第的官吏仍然较少,士族和皇室垄断仕途的局面需要进一步打破,故选B项。

12.D 据材料可知,太宗时期为分散相权,加强皇权,提高决策的科学性,多设宰相并集体议政,故选D项。

13.D 根据图示可知,中书省和门下省分别在皇宫的左右侧办公,目的是便于皇帝宣召,辅助皇帝决策,故选D项。材料强调的是中书省和门下省的议政职能,没有反映出尚书省的地位,排除A项;材料没有体现出三省之间的横向联系,排除B项;皇帝掌握决策权,三省体制不能真正制约皇权,排除C项。

14.A 从图表信息看,敦煌大量的农户不能按规定“受田”,说明均田制遭到破坏,租庸调制无法维持,赋税制度必须进行调整,A项正确。天宝元年中央政府的权力并没有减弱,B项错误。材料中的“受田”并不涉及私有土地,材料无法说明国家对私有土地交易的政策,C项错误。仅从材料信息,无法得出小农经济大量破产,D项错误。

15.参考答案 (1)特点:职权分工明确,彼此制约。

影响:使得中央决策和行政体系逐渐完备,有利于加强皇权;提高了行政效率;集思广益,有利于减少决策失误;对此后历朝历代产生深远影响。

(2)作用:有利于扩大统治基础,促进社会阶层流动;促进教育事业发展,提高官员文化素质;把选官权从世家大族手中收归中央,加强了中央集权;笼络了天下读书人;一定程度上禁锢了人们的思想。

(3)内容:每户按户等缴纳户税,按田亩缴纳地税;一年分夏季和秋季两次纳税;取消租庸调和一切杂税、杂役。

作用:简化税收名目,保证了财政收入;改变了以人丁为主的征税标准,减轻了政府对农民的人身控制。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进