第8课 三国至隋唐的文化--2025人教版历史必修上册同步练习题(含答案)

文档属性

| 名称 | 第8课 三国至隋唐的文化--2025人教版历史必修上册同步练习题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 331.8KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-09 19:13:57 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2025人教版历史必修上册

第8课 三国至隋唐的文化

A组必备基础巩固

题组1 儒学、道教与佛教的发展

1.中国现存的四大石窟是佛教艺术的典型代表,按照建造年代依次为甘肃敦煌莫高窟、甘肃天水麦积山石窟、山西大同云冈石窟、河南洛阳龙门石窟。四大石窟的时空分布可反映出( )

A.佛教传入的路径 B.佛教不断中国化

C.中国文化的包容性 D.民族的交流交融

2.下图为始建于唐朝天宝年间的石家庄毗卢寺壁画,共绘罗汉、菩萨、城隍土地、帝王忠臣、贤妇烈女等五百多尊。其反映的主要时代背景是( )

A.儒佛道三教合流 B.民族交融的高峰

C.商业的高度发达 D.藩镇割据的时势

3.隋朝时期,儒学家提出儒、佛、道“三教合归儒”,主张以儒学为主,调和并吸收佛教、道教的理论。此主张的本质是( )

A.弘扬儒学 B.否定儒学正统

C.传播佛教 D.倡导思想多元

4.元和十四年(819年),唐宪宗以宫人三十,持香花迎佛骨,供养于宫内,引发狂热的礼佛风潮。对此,以孟子继承者自命的韩愈,上表反对迎佛骨,甚至要求把佛骨“投诸水火,永绝根本”。韩愈意在( )

A.崇尚节俭 B.倡导复兴儒学

C.限制皇权 D.反对唯心主义

题组2 文学艺术与科技

5.唐代文人创作的诗歌传诵于士庶、僧徒、牛童、马夫之口,吟诵于乡校、佛寺、逆旅、行舟之中,乃至谱写成流行歌曲。这反映了唐代诗歌繁荣的原因之一是( )

A.崇尚诗歌的社会氛围

B.市民阶层的发展壮大

C.科举制提升官员素质

D.官方意识形态的提倡

6.在敦煌艺术中,北魏时代的壁画蕴含着撼人心魄的超越时代的“悲壮之美”;唐朝壁画则规模宏大、色彩绚丽、气魄雄浑。这种变化说明( )

A.艺术美是现实生活的艺术性再现

B.敦煌艺术来自艺术家创造性活动

C.北魏时期社会动荡不安

D.唐朝国泰民安、富足强盛

7.《晋书》载:“(裴秀)作《禹贡地域图》十八篇,奏之,藏于秘府。”据历史学者研究,这种地图只有文臣或者帝王贵族们才有机会阅览。这反映出当时( )

A.主流思想僵化阻碍科技进步

B.科技应用服从国家意志

C.印刷技术落后影响文化传播

D.等级制度固化社会阶层

题组3 中外文化交流

8.(2024广东惠州期末)唐代,寓意吉祥、华丽精致的铜镜盛行。在造型上有葵花镜、菱花镜等;图案除传统的端鲁、画像等纹外,还增加了表现西方题材的海兽葡萄纹,打马球纹等;还有具民族特色的花鸟镜、人物故事镜、对凤镜等。这一现象( )

A.打破了华尊夷卑的观念

B.消除了民族之间的隔阂

C.得益于开明开放的政策

D.助长了社会风气的奢靡

9.唐政府在外侨聚居区专门设立“蕃坊”,可以自由居住、自由贸易。然而安史之乱后,“京兆府奏……准令式,中国人不合私与外国人交通、买卖、婚娶、来往,又举取蕃客钱……重请禁之”。这一变化反映出唐朝( )

A.朝贡贸易体制废弛 B.海上丝绸之路繁荣

C.领土主权意识增强 D.对外政策因时而变

B组关键能力提升

10.魏晋南北朝时期的佛像摆脱了印度原来的固定模式,取而代之的是多样的具有东方风韵的姿态:“秀骨清相”型以中国线条表现神采,反映了中国文人的审美观;“大丈夫”型传承了秦汉雕刻阳刚有力的审美追求,表达大佛的宽广胸怀和开阔气度。这表明当时佛教( )

A.适应本土需求 B.成为主流统治思想

C.形成不同宗派 D.充分吸收儒道理论

11.唐高祖李渊定道教为国教,宣布道教第一。武则天支持佛教,亲自参与组织《华严经》的翻译工作。唐武宗受韩愈“儒家道统”观念影响,发动了规模空前的灭佛运动,强令僧尼还俗,没收寺院所拥有的膏腴田地。这从一个侧面反映了唐代( )

A.儒家思想失去正统地位

B.宗教兴亡取决于皇帝喜好

C.统治者维护统治的本质

D.社会发展影响了主流思想

12.有学者认为,从开元末至安史之乱爆发之前,诗歌创作有三个趋势是明显的:一是超脱现实,清高隐逸,这一趋势由张九龄、孟浩然开其端;二是正视现实,抨击黑暗,以王昌龄、杜甫为代表;三是愤世嫉俗,崇儒复古,以萧颖士、元结等为代表。这反映出( )

A.文学创作受社会环境的影响

B.文学作品有预测战争的功能

C.诗歌是社会进步的真实反映

D.唐朝政治、经济全面走向繁荣

13.在甘肃敦煌发现的雕版印刷物《金刚经》,末尾题有“咸通九年四月十五日”等字样。扉页是释迦牟尼说法图。印品雕刻精美,图文浑朴凝重,印刷浓厚匀称,清晰显明。对此判断正确的是( )

A.印刷术推动佛教在中国传播

B.雕版印刷在唐代进入黄金时代

C.此经书是我国最早的印刷品

D.活字印刷术提高了印刷效率

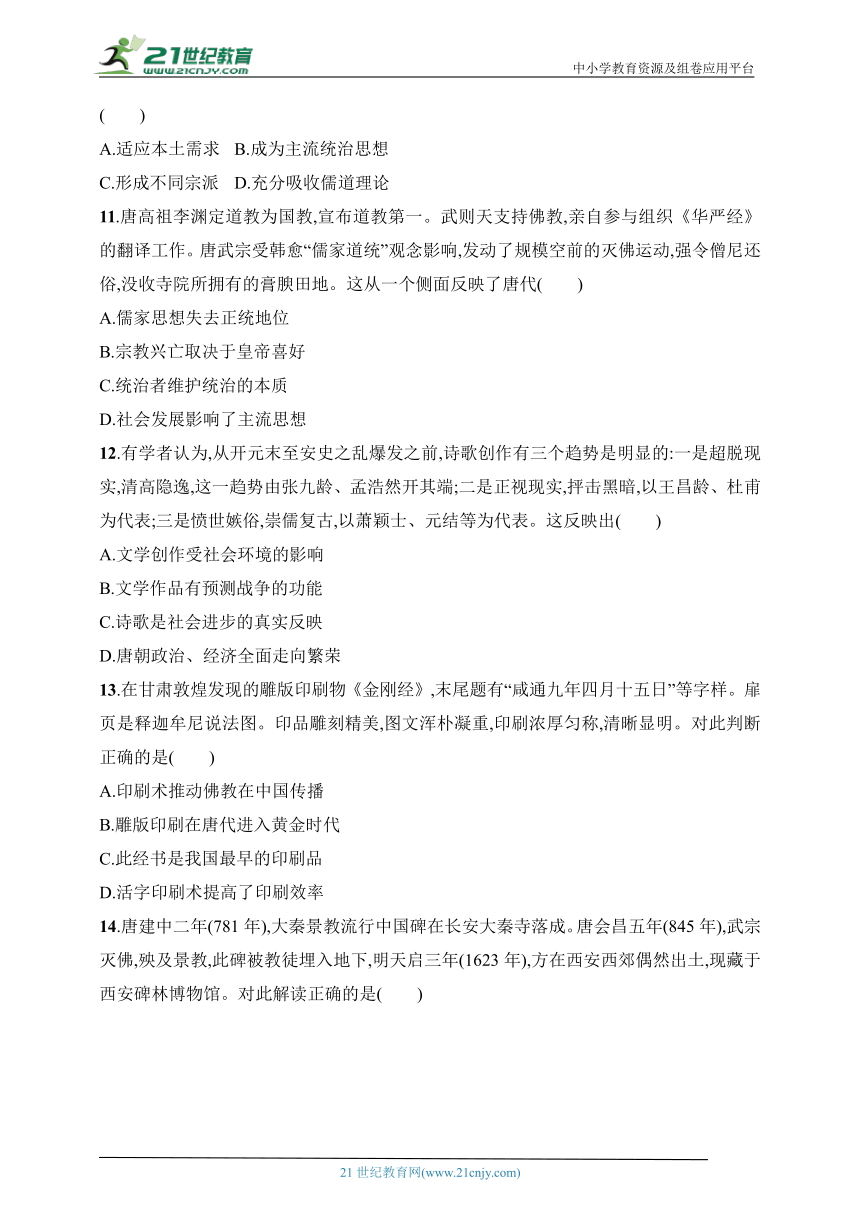

14.唐建中二年(781年),大秦景教流行中国碑在长安大秦寺落成。唐会昌五年(845年),武宗灭佛,殃及景教,此碑被教徒埋入地下,明天启三年(1623年),方在西安西郊偶然出土,现藏于西安碑林博物馆。对此解读正确的是( )

大秦景教流行中国碑(局部)

A.此碑可作为唐朝对外文化交流的佐证

B.碑文书写所用字体为隶书

C.佛教传播与中外文化交流密不可分

D.武宗灭佛巩固了儒学的正统地位

C组学科素养创新

15.阅读材料,回答问题。

材料一 僧一行,唐代僧人,也是杰出的天文学家。他同梁令瓒和工匠们,制造了一架黄道游仪,发现了恒星位置移动的现象。一行还设计了一种叫作复矩图的仪器,并组织大规模的测量活动,测量地点北到铁勒回纥部(今蒙古乌兰巴托西南),南到林邑(今越南中部)等十三处,这是人类第一次对地球子午线的科学测量。开元九年(721年),李淳风的《麟德历》几次预报日食不准,玄宗命一行主持修编新历。后来一行修订成当时最先进的历法——《大衍历》,对后世影响很大,直到明末吸收西洋历法才有所改变。

——据朱绍侯主编《中国古代史》整理

材料二 唐代,中原与西域的文化交流很频繁。佛曲九仙道曲、卢舍那仙曲以及琵琶等乐器的演奏技巧,舞蹈中的四方菩萨蛮队舞,杂技中的幻术、吞刀、吐火等,都是通过佛教徒的中介,由西域传到中原来的。

(1)根据材料一并结合所学知识,分析僧一行取得巨大科学成就的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出唐代僧人成为文化交流重要载体的背景及影响。

第二单元 第8课 三国至隋唐的文化

1.A 甘肃敦煌莫高窟、甘肃天水麦积山石窟、山西大同云冈石窟、河南洛阳龙门石窟是按照建造年代排序的佛教石窟,也就是说这些石窟是随着佛教传入中国而先后修建的,所以这体现了佛教传入中国的路径,故选A项。

2.A “罗汉、菩萨”是佛教中的人物,“城隍土地”是道教中的人物,“帝王忠臣、贤妇烈女”是儒学的理念,以上三重人物信息共处于一幅壁画中,体现了儒佛道三教合流的时代特征,故选A项。

3.A 材料体现了三教中儒学的主导地位,故“三教合归儒”的本质是弘扬儒学,A项正确,排除B项;材料强调了儒学的主导地位,排除C、D两项。

4.B 面对唐宪宗引发的礼佛风潮,韩愈以孟子继承者自居,反对迎佛骨,说明韩愈反对礼佛,而主张复兴儒学,故选B项;韩愈对佛教的态度,与是否节俭无关,排除A项;韩愈上表是大臣表达意见的正常途径,不是限制皇权,排除C项;韩愈的目的不是反对唯心主义,排除D项。

5.A 据题干可知,唐代文人创作的诗歌受到社会各阶层的欢迎,在各地被吟诵,诗歌被整个社会所喜爱,故选A项。

6.A 材料中敦煌艺术风格在每个朝代具有不同的特色,这反映的是艺术美是现实生活的艺术性再现,A项正确。

7.B 根据材料可知,《禹贡地域图》只有文臣或者帝王贵族们才有机会阅览,反映了当时科技应用服从国家意志,B项正确。

8.C 材料说明唐代的铜镜造型融合了中原、边疆少数民族和西方的文化,说明唐朝对外来文化开明开放,C项正确。魏晋隋唐并不存在“华尊夷卑”的观念,也不存在“打破”的问题,A项错误。唐朝民族关系缓和,但是,“消除隔阂”表述绝对,B项错误。铜镜造型的多样化与社会风气奢靡无关,排除D项。

9.D 据材料可知,初唐时期,社会稳定,国家强盛,唐朝政府推行较为开放的对外政策,而安史之乱后,唐王朝由盛转衰,社会动荡,对外政策相对保守,体现了唐朝对外政策因时而变,故选D项。

10.A 据材料信息可知,魏晋南北朝时期的佛像出现了东方风韵,即带有中国文化的色彩,这表明当时佛教适应本土的需求,出现了佛教本土化趋势,故选A项。

11.C 李渊定道教为国教是为了神化李氏皇权,武则天支持佛教是为了神化“武周”的统治,唐武宗灭佛运动是为了减轻佛教盛行造成的赋役压力,三人都是为了维护封建统治这一根本目的,C项正确。

12.A 从材料可知,不同风格的诗歌是对社会现实的不同认识,反映出社会环境对诗歌创作的影响,故A项正确。

13.A 用雕版技术印刷佛经,有利于佛经内容的传播,推动了佛教在中国的传播,A项正确。从材料上看,唐代的雕版印刷技术成熟,但无法体现进入黄金时代,排除B项。此经书是世界上现存最早的、有确切时间的雕版印刷品,但不一定是我国最早的印刷品,C项错误。活字印刷出现在北宋,不是唐代,D项错误。

14.A 据题干可知,大秦景教流行中国碑记载了景教在唐朝的传播情况,该实物可视为唐朝对外文化交流的佐证,故选A项;据题干碑文可知其字体是楷书,而不是隶书,排除B项;景教属于基督教教派,不是佛教,排除C项;D项与材料主旨不符,排除。

15.参考答案 (1)原因:社会相对安定;经济繁荣;政府支持;唐朝疆域辽阔;个人努力;对前人成果的继承和批判。

(2)背景:开明的对外政策;多元包容的文化政策;丝绸之路的畅通;僧人的宗教热情。

影响:促进了中国佛教的发展;丰富了中华文化的内容;传播了中华文化,推动了周边国家文化的发展。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2025人教版历史必修上册

第8课 三国至隋唐的文化

A组必备基础巩固

题组1 儒学、道教与佛教的发展

1.中国现存的四大石窟是佛教艺术的典型代表,按照建造年代依次为甘肃敦煌莫高窟、甘肃天水麦积山石窟、山西大同云冈石窟、河南洛阳龙门石窟。四大石窟的时空分布可反映出( )

A.佛教传入的路径 B.佛教不断中国化

C.中国文化的包容性 D.民族的交流交融

2.下图为始建于唐朝天宝年间的石家庄毗卢寺壁画,共绘罗汉、菩萨、城隍土地、帝王忠臣、贤妇烈女等五百多尊。其反映的主要时代背景是( )

A.儒佛道三教合流 B.民族交融的高峰

C.商业的高度发达 D.藩镇割据的时势

3.隋朝时期,儒学家提出儒、佛、道“三教合归儒”,主张以儒学为主,调和并吸收佛教、道教的理论。此主张的本质是( )

A.弘扬儒学 B.否定儒学正统

C.传播佛教 D.倡导思想多元

4.元和十四年(819年),唐宪宗以宫人三十,持香花迎佛骨,供养于宫内,引发狂热的礼佛风潮。对此,以孟子继承者自命的韩愈,上表反对迎佛骨,甚至要求把佛骨“投诸水火,永绝根本”。韩愈意在( )

A.崇尚节俭 B.倡导复兴儒学

C.限制皇权 D.反对唯心主义

题组2 文学艺术与科技

5.唐代文人创作的诗歌传诵于士庶、僧徒、牛童、马夫之口,吟诵于乡校、佛寺、逆旅、行舟之中,乃至谱写成流行歌曲。这反映了唐代诗歌繁荣的原因之一是( )

A.崇尚诗歌的社会氛围

B.市民阶层的发展壮大

C.科举制提升官员素质

D.官方意识形态的提倡

6.在敦煌艺术中,北魏时代的壁画蕴含着撼人心魄的超越时代的“悲壮之美”;唐朝壁画则规模宏大、色彩绚丽、气魄雄浑。这种变化说明( )

A.艺术美是现实生活的艺术性再现

B.敦煌艺术来自艺术家创造性活动

C.北魏时期社会动荡不安

D.唐朝国泰民安、富足强盛

7.《晋书》载:“(裴秀)作《禹贡地域图》十八篇,奏之,藏于秘府。”据历史学者研究,这种地图只有文臣或者帝王贵族们才有机会阅览。这反映出当时( )

A.主流思想僵化阻碍科技进步

B.科技应用服从国家意志

C.印刷技术落后影响文化传播

D.等级制度固化社会阶层

题组3 中外文化交流

8.(2024广东惠州期末)唐代,寓意吉祥、华丽精致的铜镜盛行。在造型上有葵花镜、菱花镜等;图案除传统的端鲁、画像等纹外,还增加了表现西方题材的海兽葡萄纹,打马球纹等;还有具民族特色的花鸟镜、人物故事镜、对凤镜等。这一现象( )

A.打破了华尊夷卑的观念

B.消除了民族之间的隔阂

C.得益于开明开放的政策

D.助长了社会风气的奢靡

9.唐政府在外侨聚居区专门设立“蕃坊”,可以自由居住、自由贸易。然而安史之乱后,“京兆府奏……准令式,中国人不合私与外国人交通、买卖、婚娶、来往,又举取蕃客钱……重请禁之”。这一变化反映出唐朝( )

A.朝贡贸易体制废弛 B.海上丝绸之路繁荣

C.领土主权意识增强 D.对外政策因时而变

B组关键能力提升

10.魏晋南北朝时期的佛像摆脱了印度原来的固定模式,取而代之的是多样的具有东方风韵的姿态:“秀骨清相”型以中国线条表现神采,反映了中国文人的审美观;“大丈夫”型传承了秦汉雕刻阳刚有力的审美追求,表达大佛的宽广胸怀和开阔气度。这表明当时佛教( )

A.适应本土需求 B.成为主流统治思想

C.形成不同宗派 D.充分吸收儒道理论

11.唐高祖李渊定道教为国教,宣布道教第一。武则天支持佛教,亲自参与组织《华严经》的翻译工作。唐武宗受韩愈“儒家道统”观念影响,发动了规模空前的灭佛运动,强令僧尼还俗,没收寺院所拥有的膏腴田地。这从一个侧面反映了唐代( )

A.儒家思想失去正统地位

B.宗教兴亡取决于皇帝喜好

C.统治者维护统治的本质

D.社会发展影响了主流思想

12.有学者认为,从开元末至安史之乱爆发之前,诗歌创作有三个趋势是明显的:一是超脱现实,清高隐逸,这一趋势由张九龄、孟浩然开其端;二是正视现实,抨击黑暗,以王昌龄、杜甫为代表;三是愤世嫉俗,崇儒复古,以萧颖士、元结等为代表。这反映出( )

A.文学创作受社会环境的影响

B.文学作品有预测战争的功能

C.诗歌是社会进步的真实反映

D.唐朝政治、经济全面走向繁荣

13.在甘肃敦煌发现的雕版印刷物《金刚经》,末尾题有“咸通九年四月十五日”等字样。扉页是释迦牟尼说法图。印品雕刻精美,图文浑朴凝重,印刷浓厚匀称,清晰显明。对此判断正确的是( )

A.印刷术推动佛教在中国传播

B.雕版印刷在唐代进入黄金时代

C.此经书是我国最早的印刷品

D.活字印刷术提高了印刷效率

14.唐建中二年(781年),大秦景教流行中国碑在长安大秦寺落成。唐会昌五年(845年),武宗灭佛,殃及景教,此碑被教徒埋入地下,明天启三年(1623年),方在西安西郊偶然出土,现藏于西安碑林博物馆。对此解读正确的是( )

大秦景教流行中国碑(局部)

A.此碑可作为唐朝对外文化交流的佐证

B.碑文书写所用字体为隶书

C.佛教传播与中外文化交流密不可分

D.武宗灭佛巩固了儒学的正统地位

C组学科素养创新

15.阅读材料,回答问题。

材料一 僧一行,唐代僧人,也是杰出的天文学家。他同梁令瓒和工匠们,制造了一架黄道游仪,发现了恒星位置移动的现象。一行还设计了一种叫作复矩图的仪器,并组织大规模的测量活动,测量地点北到铁勒回纥部(今蒙古乌兰巴托西南),南到林邑(今越南中部)等十三处,这是人类第一次对地球子午线的科学测量。开元九年(721年),李淳风的《麟德历》几次预报日食不准,玄宗命一行主持修编新历。后来一行修订成当时最先进的历法——《大衍历》,对后世影响很大,直到明末吸收西洋历法才有所改变。

——据朱绍侯主编《中国古代史》整理

材料二 唐代,中原与西域的文化交流很频繁。佛曲九仙道曲、卢舍那仙曲以及琵琶等乐器的演奏技巧,舞蹈中的四方菩萨蛮队舞,杂技中的幻术、吞刀、吐火等,都是通过佛教徒的中介,由西域传到中原来的。

(1)根据材料一并结合所学知识,分析僧一行取得巨大科学成就的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出唐代僧人成为文化交流重要载体的背景及影响。

第二单元 第8课 三国至隋唐的文化

1.A 甘肃敦煌莫高窟、甘肃天水麦积山石窟、山西大同云冈石窟、河南洛阳龙门石窟是按照建造年代排序的佛教石窟,也就是说这些石窟是随着佛教传入中国而先后修建的,所以这体现了佛教传入中国的路径,故选A项。

2.A “罗汉、菩萨”是佛教中的人物,“城隍土地”是道教中的人物,“帝王忠臣、贤妇烈女”是儒学的理念,以上三重人物信息共处于一幅壁画中,体现了儒佛道三教合流的时代特征,故选A项。

3.A 材料体现了三教中儒学的主导地位,故“三教合归儒”的本质是弘扬儒学,A项正确,排除B项;材料强调了儒学的主导地位,排除C、D两项。

4.B 面对唐宪宗引发的礼佛风潮,韩愈以孟子继承者自居,反对迎佛骨,说明韩愈反对礼佛,而主张复兴儒学,故选B项;韩愈对佛教的态度,与是否节俭无关,排除A项;韩愈上表是大臣表达意见的正常途径,不是限制皇权,排除C项;韩愈的目的不是反对唯心主义,排除D项。

5.A 据题干可知,唐代文人创作的诗歌受到社会各阶层的欢迎,在各地被吟诵,诗歌被整个社会所喜爱,故选A项。

6.A 材料中敦煌艺术风格在每个朝代具有不同的特色,这反映的是艺术美是现实生活的艺术性再现,A项正确。

7.B 根据材料可知,《禹贡地域图》只有文臣或者帝王贵族们才有机会阅览,反映了当时科技应用服从国家意志,B项正确。

8.C 材料说明唐代的铜镜造型融合了中原、边疆少数民族和西方的文化,说明唐朝对外来文化开明开放,C项正确。魏晋隋唐并不存在“华尊夷卑”的观念,也不存在“打破”的问题,A项错误。唐朝民族关系缓和,但是,“消除隔阂”表述绝对,B项错误。铜镜造型的多样化与社会风气奢靡无关,排除D项。

9.D 据材料可知,初唐时期,社会稳定,国家强盛,唐朝政府推行较为开放的对外政策,而安史之乱后,唐王朝由盛转衰,社会动荡,对外政策相对保守,体现了唐朝对外政策因时而变,故选D项。

10.A 据材料信息可知,魏晋南北朝时期的佛像出现了东方风韵,即带有中国文化的色彩,这表明当时佛教适应本土的需求,出现了佛教本土化趋势,故选A项。

11.C 李渊定道教为国教是为了神化李氏皇权,武则天支持佛教是为了神化“武周”的统治,唐武宗灭佛运动是为了减轻佛教盛行造成的赋役压力,三人都是为了维护封建统治这一根本目的,C项正确。

12.A 从材料可知,不同风格的诗歌是对社会现实的不同认识,反映出社会环境对诗歌创作的影响,故A项正确。

13.A 用雕版技术印刷佛经,有利于佛经内容的传播,推动了佛教在中国的传播,A项正确。从材料上看,唐代的雕版印刷技术成熟,但无法体现进入黄金时代,排除B项。此经书是世界上现存最早的、有确切时间的雕版印刷品,但不一定是我国最早的印刷品,C项错误。活字印刷出现在北宋,不是唐代,D项错误。

14.A 据题干可知,大秦景教流行中国碑记载了景教在唐朝的传播情况,该实物可视为唐朝对外文化交流的佐证,故选A项;据题干碑文可知其字体是楷书,而不是隶书,排除B项;景教属于基督教教派,不是佛教,排除C项;D项与材料主旨不符,排除。

15.参考答案 (1)原因:社会相对安定;经济繁荣;政府支持;唐朝疆域辽阔;个人努力;对前人成果的继承和批判。

(2)背景:开明的对外政策;多元包容的文化政策;丝绸之路的畅通;僧人的宗教热情。

影响:促进了中国佛教的发展;丰富了中华文化的内容;传播了中华文化,推动了周边国家文化的发展。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进