第二单元三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展测评--2025人教版历史必修上册同步练习题(含答案)

文档属性

| 名称 | 第二单元三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展测评--2025人教版历史必修上册同步练习题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 404.8KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-09 19:39:19 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2025人教版历史必修上册

第二单元测评

一、选择题(本大题20小题,每题3分,共计60分)

1.东汉末三国时期,曹魏手下“猛将如云,谋士如雨”,刘备“能尽时人之器用”,孙权身边“异人辐辏,猛士如林”。不过孙、刘集团只有联盟才能与曹氏集团抗衡,在这种抗衡中,孙刘联军也只能做到“守则有余,攻则不足”。这一状况反映出( )

A.曹魏政权实力较强

B.九品中正制助推各国人才流动

C.南北对峙局面形成

D.蜀汉的正统地位受到士人怀疑

2.东晋时期,社会动荡,权力结构发生了变化,门阀士族的势力得以发展甚至超越皇权,皇权政治从此演化为门阀政治。皇权与士族势力的均衡与共治确保了统治秩序的平稳。材料主要说明( )

A.门阀政治取代皇权政治

B.门阀政治是特殊条件下的一种变异

C.门阀政治确保政权稳固

D.门阀政治是对皇权政治的有益补充

3.据谭其骧先生估计,从4世纪初期到5世纪中叶约160年间,北方平均每8个人中就有1个人南迁,南方平均每6个人中就有一个来自北方。这一现象出现的主要原因是( )

A.国家疆域开拓 B.社会环境动荡

C.南方得到开发 D.人地矛盾突出

4.淝水之战中,前秦苻坚强征各族人民当兵,凑齐步兵60余万、骑兵27万,却被兵力仅8万有余的东晋以少胜多打得仓皇溃逃。根据材料分析,前秦失败的原因是( )

A.前秦苻坚不得民心

B.东晋军队更加精锐

C.前秦战略战术不当

D.东晋将领有勇有谋

5.《魏书》记载:“自魏德既广,西域、东夷贡其珍物,充于王府。又于南垂立互市,以致南货,羽毛齿革之属无远不至。”据此可知,这一时期( )

A.实行对外开放的政策

B.朝贡贸易体制较完备

C.区域经济得到了开发

D.孕育国家统一的因素

6.东魏权臣高欢的部下包括鲜卑人、汉人和其他各族人,他对军士讲话,时而用鲜卑语,时而用汉语。当时鲜卑族诏令文书都用汉字,因此各级官吏都必须会写汉字。这反映出当时( )

A.民族文化的交融 B.汉族官员地位高

C.统治者笼络民心 D.文化呈现多元化

7.从汉末到隋初,中国经历了长期动荡,灾害发生频繁。为此,隋朝统治者大力发展粮食生产和漕运事业,并鼓励商人运粮下乡换货。据此可知,隋朝( )

A.粮食储备多源于江南地区

B.社会动荡阶级矛盾尖锐

C.政府重视粮食储备与安全

D.农业发展促进商业繁荣

8.史书记载,唐玄宗李隆基以道家清静无为思想为宗旨,提倡文教,重视农业生产,通过一系列积极措施发展经济,出现了国力空前强盛、经济空前繁荣、人口大幅增长的局面。史称( )

A.文景之治 B.开皇之治

C.贞观之治 D.开元盛世

9.到贞观末年,已有几千回纥人在全国担任各种官职。突厥人、回纥人担任五品以上官职者,接近同级官员的半数。各民族官员在待遇、地位上亦无厚薄之分,没有所谓的“重汉轻蕃”。这反映出唐朝( )

A.对外交流频繁

B.开明平等的民族政策

C.文化兼收并蓄

D.采取蕃汉分治的制度

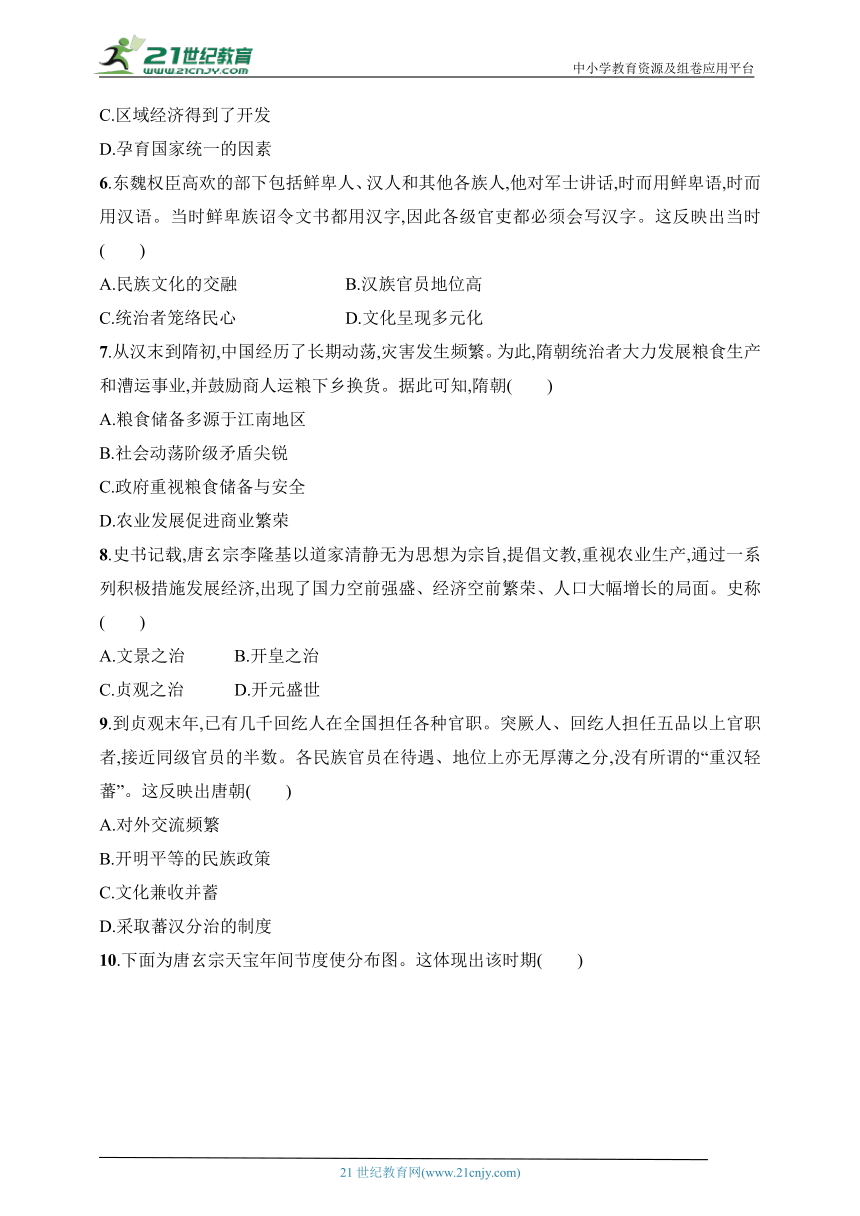

10.下面为唐玄宗天宝年间节度使分布图。这体现出该时期( )

A.民族政策开明 B.边地防务强化

C.社会矛盾尖锐 D.藩镇割据严重

11.魏晋时期的九品中正制完全以门第出身为选官标准,形成了“上品无寒门,下品无势族”的局面。为了解决这一问题,隋朝推行( )

A.世卿世禄制 B.察举制

C.三省六部制 D.科举制

12.唐太宗时,曾经“私幸端门,见进士于榜下缀行而出,喜谓侍臣曰:‘天下英雄,入吾彀中矣。’”后人有诗称“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头!”。材料说明科举制( )

A.体现出公正平等的原则

B.彻底打破了血缘门第等观念

C.促进了社会阶层的固化

D.有利于扩大封建统治的基础

13.唐玄宗时,以中书省事务繁多、文书多壅滞,选用一些文人与集贤院学士分掌制诏书,后正式改名为“翰林学士”。安史之乱后,“军国多务,深谋密诏,皆从中出”,被称为“内相”。这一做法表明( )

A.权力运行机制遭破坏

B.中央集权进一步加强

C.三省六部制正式废除

D.官僚政治体制基本确立

14.秦始皇确立皇帝制度、设三公九卿,汉武帝设立中朝、任用酷吏,隋文帝确立三省六部制,宋代设三司、实行“三衙”分权。历代帝王此举目的是( )

A.政治改革的顺利进行

B.预防官员的贪污腐败

C.保证国家的长治久安

D.健全和完善制度体系

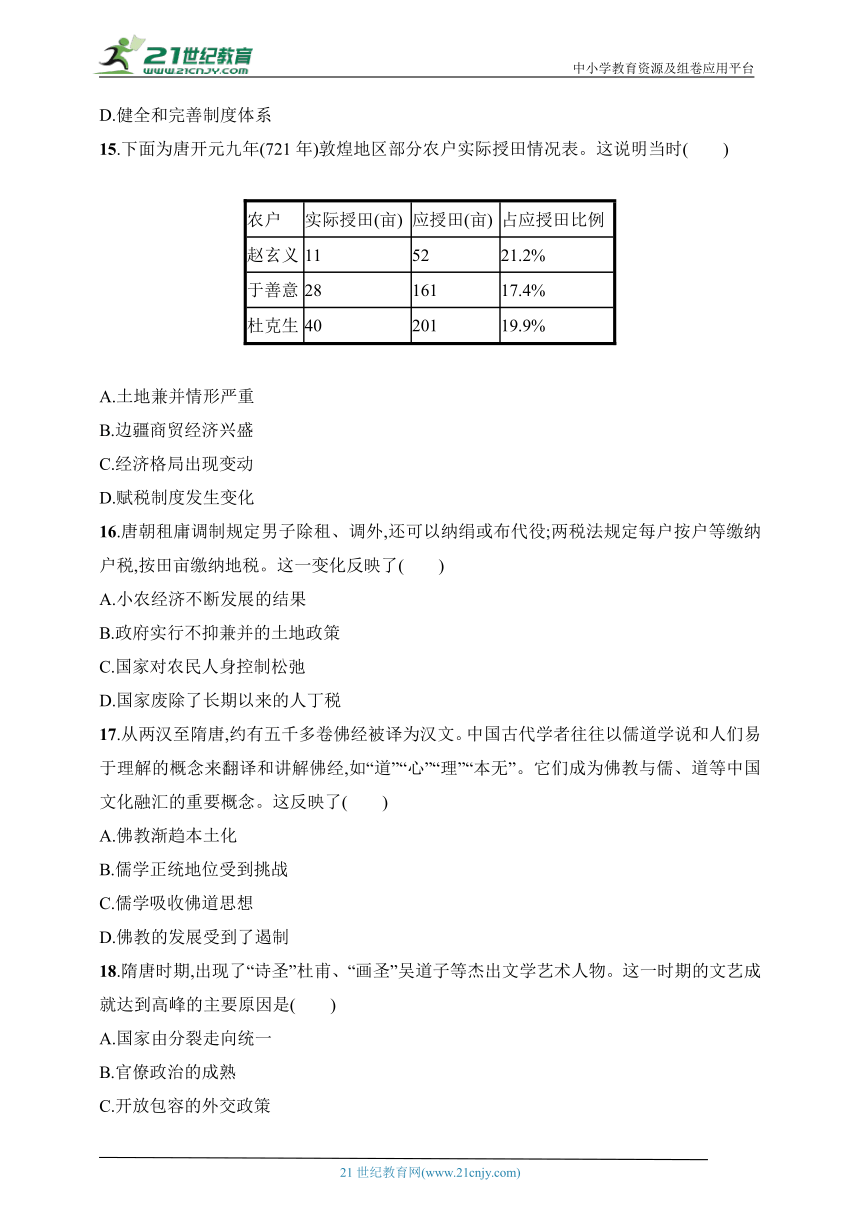

15.下面为唐开元九年(721年)敦煌地区部分农户实际授田情况表。这说明当时( )

农户 实际授田(亩) 应授田(亩) 占应授田比例

赵玄义 11 52 21.2%

于善意 28 161 17.4%

杜克生 40 201 19.9%

A.土地兼并情形严重

B.边疆商贸经济兴盛

C.经济格局出现变动

D.赋税制度发生变化

16.唐朝租庸调制规定男子除租、调外,还可以纳绢或布代役;两税法规定每户按户等缴纳户税,按田亩缴纳地税。这一变化反映了( )

A.小农经济不断发展的结果

B.政府实行不抑兼并的土地政策

C.国家对农民人身控制松弛

D.国家废除了长期以来的人丁税

17.从两汉至隋唐,约有五千多卷佛经被译为汉文。中国古代学者往往以儒道学说和人们易于理解的概念来翻译和讲解佛经,如“道”“心”“理”“本无”。它们成为佛教与儒、道等中国文化融汇的重要概念。这反映了( )

A.佛教渐趋本土化

B.儒学正统地位受到挑战

C.儒学吸收佛道思想

D.佛教的发展受到了遏制

18.隋唐时期,出现了“诗圣”杜甫、“画圣”吴道子等杰出文学艺术人物。这一时期的文艺成就达到高峰的主要原因是( )

A.国家由分裂走向统一

B.官僚政治的成熟

C.开放包容的外交政策

D.社会经济的发展

19.东晋南朝时期的戴逵父子在中原传统音乐的基础上吸收江南地区的“吴声”和“西曲”,形成“新声变曲”。这说明魏晋以来( )

A.中原文化日渐消亡

B.江南文化成为主流

C.各地文化不断交融

D.市民文化悄然兴起

20.623年,药师惠日等人自中国返回日本后上奏天皇:“大唐国者,法式备定,珍国也,常须达。”之后,药师惠日等被起用为第一批遣唐使,后来陆续来唐的遣唐使多达十余批。据此可知,吸引遣唐使来华的主要因素是( )

A.日本的统治出现危机

B.唐朝先进的制度和文化

C.理学兴起影响周边国家

D.唐朝发达的海外贸易

二、非选择题(本大题3小题,共计40分)

21.魏晋南北朝时期上承秦汉下启隋唐,虽是分裂时期,但对统一多民族国家的发展有其独特作用。下面是根据川本芳昭的著作《中华的崩溃与扩大:魏晋南北朝》绘制的思维导图。(12分)

根据材料并结合所学知识,提炼出一个观点,并予以分析说明。(要求:观点明确,逻辑合理,表述清晰)

22.阅读材料,回答问题。(14分)

材料一 察举制到了东汉末年,已为地方门阀士族所操纵和利用,他们左右了当时的乡闾舆论,使察举滋生了种种腐败现象,即所谓“举秀才,不知书;举孝廉,父别居”。曹操在北方稳定统治后,急需人才。曹操死后,曹丕在采纳陈群的建议后,开创了九品中正制,这成为魏晋南北朝时期主要的选官制度。所谓中正,就是对某一地区人物进行品评的负责人,也就是中正官。晋以后,中正改由朝廷三公中的司徒选授。在一般情况下,州郡的大小中正官是由司徒举荐的现任中央官员兼任,有时司徒或吏部尚书还直接兼任州的大中正官,这保证了中央对选举的直接控制,避免他人对中正事务进行干扰。

——摘编自张旭华《九品中正制研究》

材料二 魏晋时代,士族势力强大,常影响中正官考核人才,后来甚至所凭准则仅限于门第出身,于是造成“上品无寒门,下品无势族”的现象,这不但堵塞了从民间取才,还让士族得以把持朝廷取才。隋朝在结束魏晋南北朝国家分裂局面后,百废待兴,而首先是解决国家所需的用人问题,于是科举制应运而生。科举制度是封建时代所能采取的最公平的人才选拔形式,它扩展了封建国家引进人才的社会层面,吸收了大量出身中下层社会的人士进入统治阶级。特别是唐宋时期,科举制度之初,显示出生气勃勃的进步性,形成了中国古代文化发展的一个黄金时代。

——摘编自刘海峰《中国科举文化》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述曹魏选官制度变化的原因。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简要分析隋朝实行科举制的历史背景。(6分)

(3)根据上述材料并结合所学知识,谈一谈中国古代选官制度发展的历史启示。(2分)

23.阅读材料,回答问题。(14分)

材料一 唐代儒学较多地吸取了佛教和道教的思想,而盛行于唐代的佛教,既有本土发展起来的禅宗,也有从天竺引进的法相宗,还有中印合璧的天台宗等。唐代敦煌壁画中的飞天形象,是印度、希腊和道教等多元文化因素的混合物。唐代大型歌舞《霓裳羽衣舞曲》则源于印度的婆罗门曲,并含有胡旋舞等中亚歌舞元素。

材料二

图1 玄奘西行图

图2 鉴真东渡图

材料三 隋唐是中华对外交流的高潮时期,这一时期的对外交流在深度和广度上远远超过了前代。经由魏晋南北朝民族大交融与文化的碰撞,中华文明展现出丰富多彩的雄姿。隋唐统一之后,汇聚南北内外多种文化,融合创新。周边各国以中华文明为榜样,向隋唐派遣使者和留学生,积极学习并吸收中华文明的成果。中华典章制度、思想文学、生活方式和观念形态深刻渗入日本、朝鲜和越南,最终以中华文明为基础、以汉字为表征形成东亚文化圈。该文化圈又因汉字所承载的中华文明,也被称为“中国文化圈”。

——摘编自袁行霈等主编《中华文明史》

(1)依据材料一,概括唐代思想文化的特点。(4分)

(2)图1、图2的事件有什么共同意义 体现了唐朝对外交流的什么特点 (4分)

(3)根据材料一、材料二、材料三并结合所学知识,指出隋唐“中国文化圈”形成的主要原因。(6分)

第二单元测评

1.A 据材料可知,孙刘联军在与曹魏集团的抗衡上“守则有余,攻则不足”,这是曹魏集团实力较强的表现,A项正确。

2.B 门阀政治是在皇权势弱的情况下形成的,但在皇权稳定后,它又走向崩溃,故门阀政治只是皇权政治在东晋社会动荡的特殊条件下出现的变异,故选B项。

3.B 据材料信息可知,魏晋南北朝时期,北方人民为躲避战乱,大批流亡南下,促进了南方开发,故选B项。

4.A 根据材料可知,前秦苻坚强征各族人民当兵,没有得到人民的支持,军队的战斗力大大削弱,从而在淝水之战中失败,故选A项。

5.D 材料体现了当时南北、东西之间联系的加强,孕育着国家统一的因素,故D项正确。

6.A 据材料信息可知,高欢“对军士讲话,时而用鲜卑语,时而用汉语”,同时“各级官吏都必须会写汉字”,这些反映出当时鲜卑族与汉族文化交融的趋势,故选A项。

7.C 根据材料可知,隋朝政府非常重视粮食储备与安全,以备灾荒,故C项正确;材料没有提及粮食储备的来源,排除A项;B项在材料中无法体现,排除;材料没有涉及农业和商业之间的关系,排除D项。

8.D 唐玄宗在位时出现了“开元盛世”的局面,故选D项。

9.B 根据材料可知,唐朝时有大量的少数民族官员,各民族官员在待遇、地位上处于平等关系,这反映了唐朝实行开明平等的民族政策,故选B项。

10.B 从“天宝年间”和节度使大都分布于边疆地区可知,此时,虽然潜伏着地方割据的危机,但是,安史之乱尚未发生,节度使的设置有利于强化边地的防务,B项正确。

11.D 隋朝开始以考试成绩作为官员选拔的依据,科举制度创立,这有利于打破魏晋以来士族门阀垄断国家政权的局面,故选D项;世卿世禄制是先秦时期的选官制度,排除A项;察举制是汉代的选官制度,排除B项;三省六部制属于中枢决策体制,与选官制度无关,排除C项。

12.D 根据材料可知,科举制使出身社会中下层的读书人通过相对公平的考试参与政权,扩大了封建统治的社会基础,故选D项。

13.A 材料中军国政务多出自“内相”,三省权力逐渐被架空,改变了三省六部这种权力运行的机制,故选A项;材料反映的是皇权与相权的关系,并非中央与地方的关系,排除B项;三省六部并未废除,排除C项;官僚政治体制确立的时间是秦朝,排除D项。

14.C 据材料信息可知,从秦到宋,历代王朝统治者采取各种措施分割相权,加强君主专制,以稳定社会、巩固统治、保证国家的长治久安,故选C项。

15.A 由材料信息可知,实际授田远远不及应授田,说明土地兼并严重,均田制无法保证农民授田,故选A项;材料中强调的是均田制下授田的情况,不能体现出商贸经济的发展,排除B项;从南宋起,南方经济开始逐渐超过北方,排除C项;由材料可知均田制遭到破坏,但这一时期租庸调制仍在推行,排除D项。

16.C 根据材料可以看出两税法简化了税目,每户按户等缴纳户税,以资产为主要征收标准,一定程度上减轻了国家对农民的人身控制,C项正确。

17.A 材料反映了佛教在中国传播的过程中,佛教的教义与中国传统文化融合,逐渐与中国社会接轨,呈现出中国化的趋势,也就是“本土化”,A项正确。

18.D 结合所学知识可知,隋唐时期国家统一,经济繁荣,这为文学艺术的发展奠定了基础,因此主要原因在社会经济层面,D项正确。

19.C 据材料可知,“新声变曲”是在中原传统音乐的基础上吸收江南地区的“吴声”和“西曲”而形成的,说明各地文化不断交融,故选C项。

20.B 根据材料并结合所学知识可知,为了实现更加直接有效地学习唐朝先进制度和文化的目的,日本政府组织大型遣唐使团、派遣优秀人物为使臣来中国学习,B项正确。

21.参考答案 示例

观点:魏晋南北朝时期统一多民族国家不断发展。

说明:魏晋南北朝时期,国家分裂、政局动荡;北方少数民族内迁,战争频繁,在推动政权更迭的同时,也促进民族迁徙,各民族杂居生活,利于民族交融。

孝文帝改革,推行汉制、发展经济,迁都洛阳、移风易俗;北方经济获得发展,各民族交融加速,为隋唐统一奠定了基础。

中原地区人口大量南迁,促进了南方的开发,也促进南方地区的民族交融,对统一多民族国家的发展有推动作用。

总之,秦汉建立并巩固的统一多民族国家在魏晋南北朝时期已然“崩溃”;然而在“崩溃”的背后,各民族不断交往交流交融,蕴涵了走向统一的历史文化因素。

22.参考答案 (1)原因:东汉末年,察举制因腐败难以选拔真正的人才;曹魏政权稳固统治的需要。

(2)历史背景:隋朝结束分裂,实现国家统一;九品中正制下人才选拔权被世家大族掌握,以门第为标准选拔人才,不适应统治需要,影响中央集权。

(3)历史启示:制度革新要与时俱进,要适应社会发展需要;人才选拔制度要合理、公正;选拔人才要德才兼备。

23.参考答案 (1)特点:多元性、开放性。

(2)共同意义:都促进了中外文化的交流。

特点:对外开放双向交流。

(3)主要原因:唐朝实行开放的对外政策;政治稳定、经济繁荣;魏晋南北朝以来的民族交融与文化交流;统治阶层开放包容的文化政策;隋唐时期的制度创新与思想传承;隋唐统一的局面;中华文化长期以来占据世界领先地位。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2025人教版历史必修上册

第二单元测评

一、选择题(本大题20小题,每题3分,共计60分)

1.东汉末三国时期,曹魏手下“猛将如云,谋士如雨”,刘备“能尽时人之器用”,孙权身边“异人辐辏,猛士如林”。不过孙、刘集团只有联盟才能与曹氏集团抗衡,在这种抗衡中,孙刘联军也只能做到“守则有余,攻则不足”。这一状况反映出( )

A.曹魏政权实力较强

B.九品中正制助推各国人才流动

C.南北对峙局面形成

D.蜀汉的正统地位受到士人怀疑

2.东晋时期,社会动荡,权力结构发生了变化,门阀士族的势力得以发展甚至超越皇权,皇权政治从此演化为门阀政治。皇权与士族势力的均衡与共治确保了统治秩序的平稳。材料主要说明( )

A.门阀政治取代皇权政治

B.门阀政治是特殊条件下的一种变异

C.门阀政治确保政权稳固

D.门阀政治是对皇权政治的有益补充

3.据谭其骧先生估计,从4世纪初期到5世纪中叶约160年间,北方平均每8个人中就有1个人南迁,南方平均每6个人中就有一个来自北方。这一现象出现的主要原因是( )

A.国家疆域开拓 B.社会环境动荡

C.南方得到开发 D.人地矛盾突出

4.淝水之战中,前秦苻坚强征各族人民当兵,凑齐步兵60余万、骑兵27万,却被兵力仅8万有余的东晋以少胜多打得仓皇溃逃。根据材料分析,前秦失败的原因是( )

A.前秦苻坚不得民心

B.东晋军队更加精锐

C.前秦战略战术不当

D.东晋将领有勇有谋

5.《魏书》记载:“自魏德既广,西域、东夷贡其珍物,充于王府。又于南垂立互市,以致南货,羽毛齿革之属无远不至。”据此可知,这一时期( )

A.实行对外开放的政策

B.朝贡贸易体制较完备

C.区域经济得到了开发

D.孕育国家统一的因素

6.东魏权臣高欢的部下包括鲜卑人、汉人和其他各族人,他对军士讲话,时而用鲜卑语,时而用汉语。当时鲜卑族诏令文书都用汉字,因此各级官吏都必须会写汉字。这反映出当时( )

A.民族文化的交融 B.汉族官员地位高

C.统治者笼络民心 D.文化呈现多元化

7.从汉末到隋初,中国经历了长期动荡,灾害发生频繁。为此,隋朝统治者大力发展粮食生产和漕运事业,并鼓励商人运粮下乡换货。据此可知,隋朝( )

A.粮食储备多源于江南地区

B.社会动荡阶级矛盾尖锐

C.政府重视粮食储备与安全

D.农业发展促进商业繁荣

8.史书记载,唐玄宗李隆基以道家清静无为思想为宗旨,提倡文教,重视农业生产,通过一系列积极措施发展经济,出现了国力空前强盛、经济空前繁荣、人口大幅增长的局面。史称( )

A.文景之治 B.开皇之治

C.贞观之治 D.开元盛世

9.到贞观末年,已有几千回纥人在全国担任各种官职。突厥人、回纥人担任五品以上官职者,接近同级官员的半数。各民族官员在待遇、地位上亦无厚薄之分,没有所谓的“重汉轻蕃”。这反映出唐朝( )

A.对外交流频繁

B.开明平等的民族政策

C.文化兼收并蓄

D.采取蕃汉分治的制度

10.下面为唐玄宗天宝年间节度使分布图。这体现出该时期( )

A.民族政策开明 B.边地防务强化

C.社会矛盾尖锐 D.藩镇割据严重

11.魏晋时期的九品中正制完全以门第出身为选官标准,形成了“上品无寒门,下品无势族”的局面。为了解决这一问题,隋朝推行( )

A.世卿世禄制 B.察举制

C.三省六部制 D.科举制

12.唐太宗时,曾经“私幸端门,见进士于榜下缀行而出,喜谓侍臣曰:‘天下英雄,入吾彀中矣。’”后人有诗称“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头!”。材料说明科举制( )

A.体现出公正平等的原则

B.彻底打破了血缘门第等观念

C.促进了社会阶层的固化

D.有利于扩大封建统治的基础

13.唐玄宗时,以中书省事务繁多、文书多壅滞,选用一些文人与集贤院学士分掌制诏书,后正式改名为“翰林学士”。安史之乱后,“军国多务,深谋密诏,皆从中出”,被称为“内相”。这一做法表明( )

A.权力运行机制遭破坏

B.中央集权进一步加强

C.三省六部制正式废除

D.官僚政治体制基本确立

14.秦始皇确立皇帝制度、设三公九卿,汉武帝设立中朝、任用酷吏,隋文帝确立三省六部制,宋代设三司、实行“三衙”分权。历代帝王此举目的是( )

A.政治改革的顺利进行

B.预防官员的贪污腐败

C.保证国家的长治久安

D.健全和完善制度体系

15.下面为唐开元九年(721年)敦煌地区部分农户实际授田情况表。这说明当时( )

农户 实际授田(亩) 应授田(亩) 占应授田比例

赵玄义 11 52 21.2%

于善意 28 161 17.4%

杜克生 40 201 19.9%

A.土地兼并情形严重

B.边疆商贸经济兴盛

C.经济格局出现变动

D.赋税制度发生变化

16.唐朝租庸调制规定男子除租、调外,还可以纳绢或布代役;两税法规定每户按户等缴纳户税,按田亩缴纳地税。这一变化反映了( )

A.小农经济不断发展的结果

B.政府实行不抑兼并的土地政策

C.国家对农民人身控制松弛

D.国家废除了长期以来的人丁税

17.从两汉至隋唐,约有五千多卷佛经被译为汉文。中国古代学者往往以儒道学说和人们易于理解的概念来翻译和讲解佛经,如“道”“心”“理”“本无”。它们成为佛教与儒、道等中国文化融汇的重要概念。这反映了( )

A.佛教渐趋本土化

B.儒学正统地位受到挑战

C.儒学吸收佛道思想

D.佛教的发展受到了遏制

18.隋唐时期,出现了“诗圣”杜甫、“画圣”吴道子等杰出文学艺术人物。这一时期的文艺成就达到高峰的主要原因是( )

A.国家由分裂走向统一

B.官僚政治的成熟

C.开放包容的外交政策

D.社会经济的发展

19.东晋南朝时期的戴逵父子在中原传统音乐的基础上吸收江南地区的“吴声”和“西曲”,形成“新声变曲”。这说明魏晋以来( )

A.中原文化日渐消亡

B.江南文化成为主流

C.各地文化不断交融

D.市民文化悄然兴起

20.623年,药师惠日等人自中国返回日本后上奏天皇:“大唐国者,法式备定,珍国也,常须达。”之后,药师惠日等被起用为第一批遣唐使,后来陆续来唐的遣唐使多达十余批。据此可知,吸引遣唐使来华的主要因素是( )

A.日本的统治出现危机

B.唐朝先进的制度和文化

C.理学兴起影响周边国家

D.唐朝发达的海外贸易

二、非选择题(本大题3小题,共计40分)

21.魏晋南北朝时期上承秦汉下启隋唐,虽是分裂时期,但对统一多民族国家的发展有其独特作用。下面是根据川本芳昭的著作《中华的崩溃与扩大:魏晋南北朝》绘制的思维导图。(12分)

根据材料并结合所学知识,提炼出一个观点,并予以分析说明。(要求:观点明确,逻辑合理,表述清晰)

22.阅读材料,回答问题。(14分)

材料一 察举制到了东汉末年,已为地方门阀士族所操纵和利用,他们左右了当时的乡闾舆论,使察举滋生了种种腐败现象,即所谓“举秀才,不知书;举孝廉,父别居”。曹操在北方稳定统治后,急需人才。曹操死后,曹丕在采纳陈群的建议后,开创了九品中正制,这成为魏晋南北朝时期主要的选官制度。所谓中正,就是对某一地区人物进行品评的负责人,也就是中正官。晋以后,中正改由朝廷三公中的司徒选授。在一般情况下,州郡的大小中正官是由司徒举荐的现任中央官员兼任,有时司徒或吏部尚书还直接兼任州的大中正官,这保证了中央对选举的直接控制,避免他人对中正事务进行干扰。

——摘编自张旭华《九品中正制研究》

材料二 魏晋时代,士族势力强大,常影响中正官考核人才,后来甚至所凭准则仅限于门第出身,于是造成“上品无寒门,下品无势族”的现象,这不但堵塞了从民间取才,还让士族得以把持朝廷取才。隋朝在结束魏晋南北朝国家分裂局面后,百废待兴,而首先是解决国家所需的用人问题,于是科举制应运而生。科举制度是封建时代所能采取的最公平的人才选拔形式,它扩展了封建国家引进人才的社会层面,吸收了大量出身中下层社会的人士进入统治阶级。特别是唐宋时期,科举制度之初,显示出生气勃勃的进步性,形成了中国古代文化发展的一个黄金时代。

——摘编自刘海峰《中国科举文化》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述曹魏选官制度变化的原因。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简要分析隋朝实行科举制的历史背景。(6分)

(3)根据上述材料并结合所学知识,谈一谈中国古代选官制度发展的历史启示。(2分)

23.阅读材料,回答问题。(14分)

材料一 唐代儒学较多地吸取了佛教和道教的思想,而盛行于唐代的佛教,既有本土发展起来的禅宗,也有从天竺引进的法相宗,还有中印合璧的天台宗等。唐代敦煌壁画中的飞天形象,是印度、希腊和道教等多元文化因素的混合物。唐代大型歌舞《霓裳羽衣舞曲》则源于印度的婆罗门曲,并含有胡旋舞等中亚歌舞元素。

材料二

图1 玄奘西行图

图2 鉴真东渡图

材料三 隋唐是中华对外交流的高潮时期,这一时期的对外交流在深度和广度上远远超过了前代。经由魏晋南北朝民族大交融与文化的碰撞,中华文明展现出丰富多彩的雄姿。隋唐统一之后,汇聚南北内外多种文化,融合创新。周边各国以中华文明为榜样,向隋唐派遣使者和留学生,积极学习并吸收中华文明的成果。中华典章制度、思想文学、生活方式和观念形态深刻渗入日本、朝鲜和越南,最终以中华文明为基础、以汉字为表征形成东亚文化圈。该文化圈又因汉字所承载的中华文明,也被称为“中国文化圈”。

——摘编自袁行霈等主编《中华文明史》

(1)依据材料一,概括唐代思想文化的特点。(4分)

(2)图1、图2的事件有什么共同意义 体现了唐朝对外交流的什么特点 (4分)

(3)根据材料一、材料二、材料三并结合所学知识,指出隋唐“中国文化圈”形成的主要原因。(6分)

第二单元测评

1.A 据材料可知,孙刘联军在与曹魏集团的抗衡上“守则有余,攻则不足”,这是曹魏集团实力较强的表现,A项正确。

2.B 门阀政治是在皇权势弱的情况下形成的,但在皇权稳定后,它又走向崩溃,故门阀政治只是皇权政治在东晋社会动荡的特殊条件下出现的变异,故选B项。

3.B 据材料信息可知,魏晋南北朝时期,北方人民为躲避战乱,大批流亡南下,促进了南方开发,故选B项。

4.A 根据材料可知,前秦苻坚强征各族人民当兵,没有得到人民的支持,军队的战斗力大大削弱,从而在淝水之战中失败,故选A项。

5.D 材料体现了当时南北、东西之间联系的加强,孕育着国家统一的因素,故D项正确。

6.A 据材料信息可知,高欢“对军士讲话,时而用鲜卑语,时而用汉语”,同时“各级官吏都必须会写汉字”,这些反映出当时鲜卑族与汉族文化交融的趋势,故选A项。

7.C 根据材料可知,隋朝政府非常重视粮食储备与安全,以备灾荒,故C项正确;材料没有提及粮食储备的来源,排除A项;B项在材料中无法体现,排除;材料没有涉及农业和商业之间的关系,排除D项。

8.D 唐玄宗在位时出现了“开元盛世”的局面,故选D项。

9.B 根据材料可知,唐朝时有大量的少数民族官员,各民族官员在待遇、地位上处于平等关系,这反映了唐朝实行开明平等的民族政策,故选B项。

10.B 从“天宝年间”和节度使大都分布于边疆地区可知,此时,虽然潜伏着地方割据的危机,但是,安史之乱尚未发生,节度使的设置有利于强化边地的防务,B项正确。

11.D 隋朝开始以考试成绩作为官员选拔的依据,科举制度创立,这有利于打破魏晋以来士族门阀垄断国家政权的局面,故选D项;世卿世禄制是先秦时期的选官制度,排除A项;察举制是汉代的选官制度,排除B项;三省六部制属于中枢决策体制,与选官制度无关,排除C项。

12.D 根据材料可知,科举制使出身社会中下层的读书人通过相对公平的考试参与政权,扩大了封建统治的社会基础,故选D项。

13.A 材料中军国政务多出自“内相”,三省权力逐渐被架空,改变了三省六部这种权力运行的机制,故选A项;材料反映的是皇权与相权的关系,并非中央与地方的关系,排除B项;三省六部并未废除,排除C项;官僚政治体制确立的时间是秦朝,排除D项。

14.C 据材料信息可知,从秦到宋,历代王朝统治者采取各种措施分割相权,加强君主专制,以稳定社会、巩固统治、保证国家的长治久安,故选C项。

15.A 由材料信息可知,实际授田远远不及应授田,说明土地兼并严重,均田制无法保证农民授田,故选A项;材料中强调的是均田制下授田的情况,不能体现出商贸经济的发展,排除B项;从南宋起,南方经济开始逐渐超过北方,排除C项;由材料可知均田制遭到破坏,但这一时期租庸调制仍在推行,排除D项。

16.C 根据材料可以看出两税法简化了税目,每户按户等缴纳户税,以资产为主要征收标准,一定程度上减轻了国家对农民的人身控制,C项正确。

17.A 材料反映了佛教在中国传播的过程中,佛教的教义与中国传统文化融合,逐渐与中国社会接轨,呈现出中国化的趋势,也就是“本土化”,A项正确。

18.D 结合所学知识可知,隋唐时期国家统一,经济繁荣,这为文学艺术的发展奠定了基础,因此主要原因在社会经济层面,D项正确。

19.C 据材料可知,“新声变曲”是在中原传统音乐的基础上吸收江南地区的“吴声”和“西曲”而形成的,说明各地文化不断交融,故选C项。

20.B 根据材料并结合所学知识可知,为了实现更加直接有效地学习唐朝先进制度和文化的目的,日本政府组织大型遣唐使团、派遣优秀人物为使臣来中国学习,B项正确。

21.参考答案 示例

观点:魏晋南北朝时期统一多民族国家不断发展。

说明:魏晋南北朝时期,国家分裂、政局动荡;北方少数民族内迁,战争频繁,在推动政权更迭的同时,也促进民族迁徙,各民族杂居生活,利于民族交融。

孝文帝改革,推行汉制、发展经济,迁都洛阳、移风易俗;北方经济获得发展,各民族交融加速,为隋唐统一奠定了基础。

中原地区人口大量南迁,促进了南方的开发,也促进南方地区的民族交融,对统一多民族国家的发展有推动作用。

总之,秦汉建立并巩固的统一多民族国家在魏晋南北朝时期已然“崩溃”;然而在“崩溃”的背后,各民族不断交往交流交融,蕴涵了走向统一的历史文化因素。

22.参考答案 (1)原因:东汉末年,察举制因腐败难以选拔真正的人才;曹魏政权稳固统治的需要。

(2)历史背景:隋朝结束分裂,实现国家统一;九品中正制下人才选拔权被世家大族掌握,以门第为标准选拔人才,不适应统治需要,影响中央集权。

(3)历史启示:制度革新要与时俱进,要适应社会发展需要;人才选拔制度要合理、公正;选拔人才要德才兼备。

23.参考答案 (1)特点:多元性、开放性。

(2)共同意义:都促进了中外文化的交流。

特点:对外开放双向交流。

(3)主要原因:唐朝实行开放的对外政策;政治稳定、经济繁荣;魏晋南北朝以来的民族交融与文化交流;统治阶层开放包容的文化政策;隋唐时期的制度创新与思想传承;隋唐统一的局面;中华文化长期以来占据世界领先地位。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进