第四单元明清中国版图的奠定与面临的挑战测评--2025人教版历史必修上册同步练习题

文档属性

| 名称 | 第四单元明清中国版图的奠定与面临的挑战测评--2025人教版历史必修上册同步练习题 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 346.6KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-09 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2025人教版历史必修上册

第四单元测评

一、选择题(本大题20小题,每题3分,共计60分)

1.据学者统计,明洪武十七年(1384年)9月14日至21日,内外诸司奏事札达1 660件,共3 391事,明太祖朱元璋平均每日要处理奏章207件、411事。他工作如此之多的制度原因是( )

A.中央机构效率低 B.宰相制度的废除

C.宦官专权的出现 D.内阁制度的形成

2.随着内阁制度的形成,诸司在上疏之前,对重大问题的处理一般得与内阁商议,以达成谅解。同时,内阁与拥有执行权的六部相互配合、制衡,提高了行政质量与效率。这反映了明朝( )

A.内阁拥有一定议政权

B.削弱六部加强君权

C.创设了集体议事制度

D.分割事权相互牵制

3.《明史》记载:“(郑和下西洋)欲耀兵异域,示中国富强。”据此判断,郑和下西洋的初衷是( )

A.了解海外形势 B.开拓贸易市场

C.彰显明朝国威 D.加强友好往来

4.明朝洪武年间,严格海禁,“缘海之人往往私下诸番贸易香货”,某些官员也不顾禁令,进行走私活动。上述材料意在说明( )

A.海禁政策名存实亡

B.明朝政治黑暗腐败

C.民间贸易并未断绝

D.官府独占海外贸易

5.下图为《明太祖实录》中的部分记载。据此推断,明政府实行海禁政策的目的是( )

◆洪武二年(1369年)正月,倭人入寇山东海滨郡县,掠民男女而去。

◆洪武三年(1370年)六月,倭夷寇山东,转掠温、台、明州傍海之民。

◆洪武四年(1371年)十二月,要求海民不得私自出海。

A.防御倭寇骚扰

B.封锁日本经济

C.限制海外贸易

D.打击走私活动

6.明朝在长城沿线的军镇辽东、大同等地开放马市,与蒙古、女真各族展开贸易。同时,中原地区还通过茶马贸易与西藏进行经济交流。由此可知( )

A.明朝为了获取优良战马开放马市

B.明朝民族交融的方式以战争为主

C.经济互补是民族交流的重要原因

D.游牧民族在贸易中处于被动地位

7.元朝设置宣政院管辖西藏等地,明朝在藏族地区设置行都指挥使司等机构管理西藏军民事务,清朝设置理藩院掌管蒙古族、藏族等民族事务。这些机构的设置 ( )

A.推动了边疆地区对外开放

B.巩固了统一多民族国家

C.旨在防御西方列强的侵略

D.促成了各民族风俗趋同

8.一位日本学者认为:(雍正帝)虽深居大内,而于各地官僚之作为、政治、经济及社会动态,无不了如指掌……可称之为奏折政治。这主要说明了奏折制度( )

A.使皇帝能够直接广泛地获取信息

B.有利于皇帝完全控制官僚队伍

C.使享有民主权利的官员数量增加

D.能够提高决策效率

9.军机处是一个顾问应对的智囊机构,是起草谕旨、管理机密档案的秘书班子。它最显著的特点是“承旨”,其使命是承认和服从这种权力。这说明军机处的设立( )

A.避免了皇帝任意妄为

B.加强了中央集权

C.提高了地方行政效率

D.强化了皇帝独裁机制

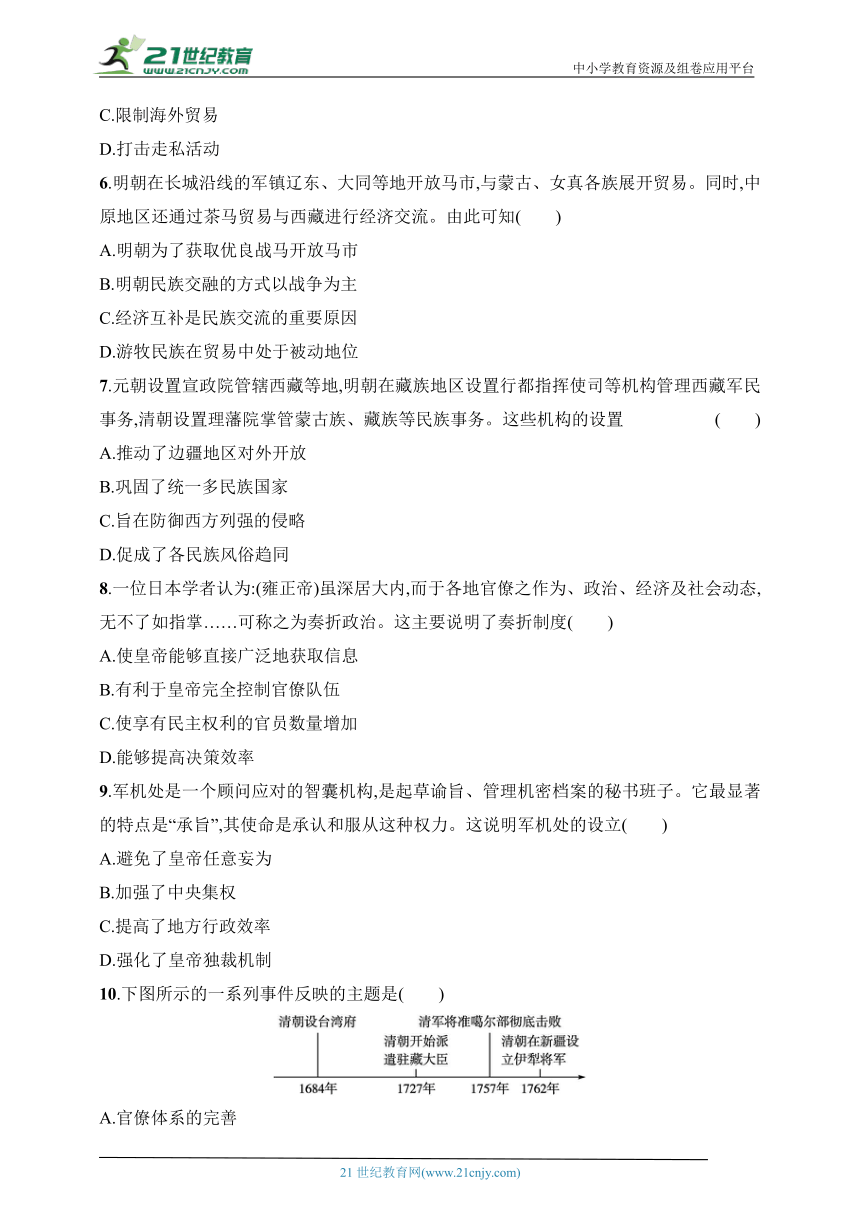

10.下图所示的一系列事件反映的主题是( )

A.官僚体系的完善

B.东南海防的巩固

C.中外联系的加强

D.国家疆域的奠定

11.右图为驻藏大臣令牌。当时此令牌持有者( )

A.统领宣政院事务,主管西藏佛教和行政

B.掌管都司等机构,维护汉藏间经济交流

C.推行改土归流政策,选派流官治理西藏

D.代表中央与达赖、班禅共同治理西藏

12.清朝在边疆地区实行朝觐制度。边疆民族上层逢年过节赴京觐见皇帝的制度称“年班”;朝廷邀请边疆民族上层至木兰行围狩猎,并于避暑山庄赐宴的制度称“围班”。这一制度的实施( )

A.意在促进民族间的文化交流

B.体现出因地制宜的民族政策

C.有利于巩固国家统一的局面

D.保证了边疆地区的政局稳定

13.李治亭主编的《清史》指出,清朝对海外贸易的管理,还有一点与明朝明显不同,就是清廷与外商不直接发生关系,而是通过中介进行。“中介”指( )

A.市舶司 B.十三行

C.南洋大臣 D.买办

14.今天,我们餐桌上的很多食物并不是土生土长的“中国货”,而是从遥远的美洲大陆引入的。下列有关明清时期新作物输入中国的表述正确的是( )

A.都是从海路进入东南沿海的

B.中国人口增长促进了新作物的推广

C.新作物取代粟稻居主导地位

D.推动了一年两熟的复种制的普及

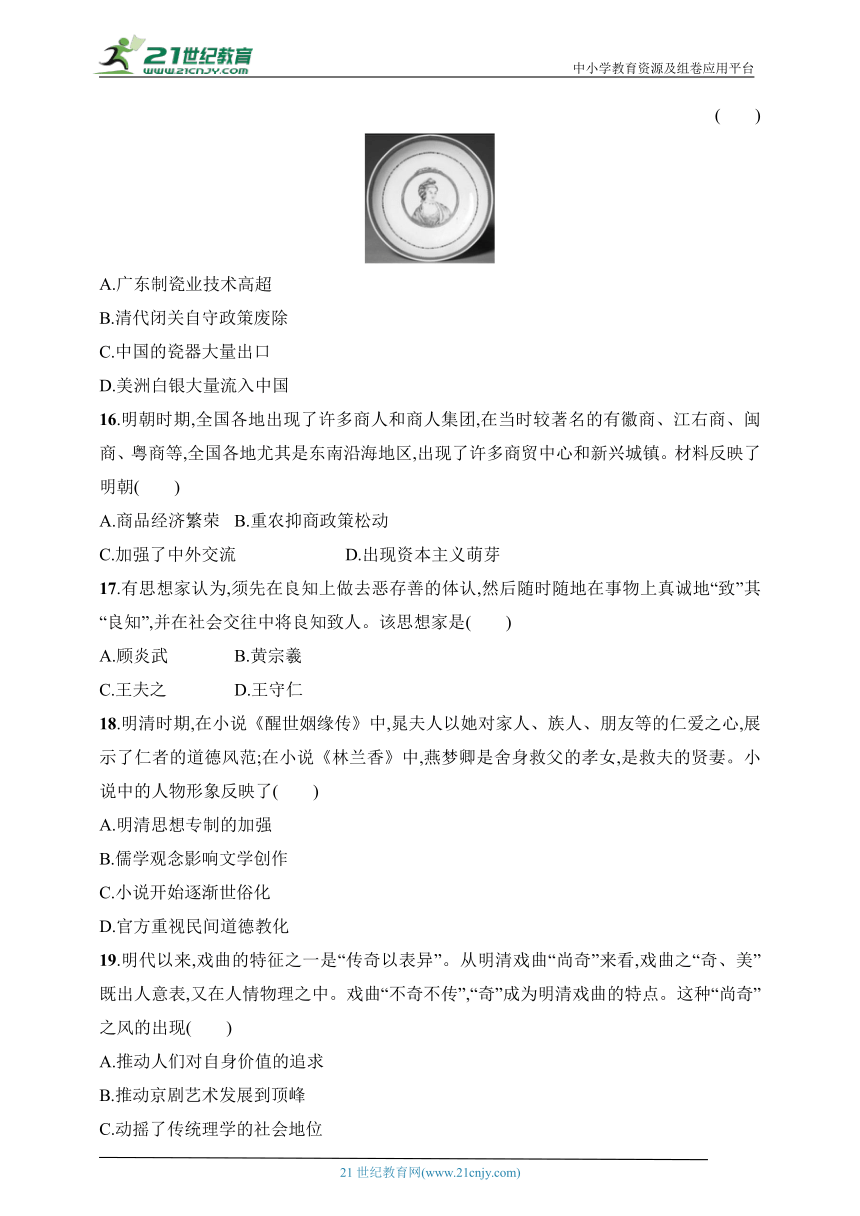

15.右面是“广彩西洋仕女图盘”,制作于清乾隆年间的广东民窑。该物件可以用来佐证 ( )

A.广东制瓷业技术高超

B.清代闭关自守政策废除

C.中国的瓷器大量出口

D.美洲白银大量流入中国

16.明朝时期,全国各地出现了许多商人和商人集团,在当时较著名的有徽商、江右商、闽商、粤商等,全国各地尤其是东南沿海地区,出现了许多商贸中心和新兴城镇。材料反映了明朝( )

A.商品经济繁荣 B.重农抑商政策松动

C.加强了中外交流 D.出现资本主义萌芽

17.有思想家认为,须先在良知上做去恶存善的体认,然后随时随地在事物上真诚地“致”其“良知”,并在社会交往中将良知致人。该思想家是( )

A.顾炎武 B.黄宗羲

C.王夫之 D.王守仁

18.明清时期,在小说《醒世姻缘传》中,晁夫人以她对家人、族人、朋友等的仁爱之心,展示了仁者的道德风范;在小说《林兰香》中,燕梦卿是舍身救父的孝女,是救夫的贤妻。小说中的人物形象反映了( )

A.明清思想专制的加强

B.儒学观念影响文学创作

C.小说开始逐渐世俗化

D.官方重视民间道德教化

19.明代以来,戏曲的特征之一是“传奇以表异”。从明清戏曲“尚奇”来看,戏曲之“奇、美”既出人意表,又在人情物理之中。戏曲“不奇不传”,“奇”成为明清戏曲的特点。这种“尚奇”之风的出现( )

A.推动人们对自身价值的追求

B.推动京剧艺术发展到顶峰

C.动摇了传统理学的社会地位

D.根源是商品经济的发展

20.徐光启积极主张学习西方的自然科学,1607年,他与利玛窦合作翻译了《几何原本》前六卷,并建议开展分科研究。但徐光启开创的“格物穷理之学”没有在中国产生近现代科学,其主要原因在于( )

A.君主专制制度的阻碍

B.西方列强的入侵

C.闭关自守政策的影响

D.科举考试的束缚

二、非选择题(本大题3小题,共计40分)

21.阅读材料,回答问题。(14分)

材料一

古代张家口的历史沿革(部分)

时期 历史沿革

春秋 战国 北部为匈奴与东胡居住地,南部分属燕国和代国

秦朝 南部属代郡、北部属上谷郡

汉朝 汉初属代国,部分属上谷郡;汉武帝时属并州代郡

唐朝 北属突厥地,南多属河北道妫州、新州

宋朝 先后属辽之西京道、金之西京路

续表

时期 历史沿革

元朝 属中书省上都路宣宁府与顺宁府

明朝 朱元璋封皇子朱穗为谷王,就藩宣府,张家口为长城防线九边重镇之一

清朝 隶属直隶省

材料二 “俺答封贡”之后,明政府在九边设置互市11处,张家口为其一。此后,由张家口至库伦(今蒙古国的乌兰巴托)的张库商路逐渐畅通。康熙二十二年(1683年)清廷给噶尔丹的敕书规定可在张家口等处贸易。康熙三十年,清政府开张家口、杀虎口等五口,内地商人可到蒙古地区贸易。《尼布楚条约》规定俄商执有“路票”者可往来贸易。此后逐渐形成了一条由恰克图(现属俄罗斯)—库伦—张家口至北京的贸易路线。乾隆末年的《闻见瓣香录》记载:“张家口为南北交易之所,凡内地之牛马驼羊多取给于此。贾多山右人(山西人),率出口以茶布兑换而归。又有直往恰克图地方交易者,所货物多紫貂、猞猁、银针、海貂……以及哈喇明镜、阿敦绸等物。”

——摘编自《明清时期草原丝路沿线城市

张家口的发展与职能演变研究》等

(1)阅读材料一,任选两个重要时间节点(相邻朝代或同一朝代的两个时期),结合张家口的历史沿革,说明中央对地方治理的变化。(6分)

(2)根据材料二,分析清朝前期张家口商贸枢纽地位形成的原因,结合所学知识,简述其影响。(8分)

22.阅读材料,回答问题。(14分)

材料 明政府只要有货币,就可以随时在市场上买到所需的行政物品和军用品,也可以在市场上雇人服役。同时,为了简化征收手续和省去麻烦,明政府向人民征发的赋役由实物改为货币,由劳役制改为雇役制和代役制。

万历九年(1581年),张居正进行经济改革,在全国实行一条鞭法的赋役制度,在役法上,把各种役目合并,取消了“力差”,由官府雇役充当。实行赋役合一,“计亩征银”,除江南供应宫廷用的漕粮外,其余地区如山东等地的赋役全部改为征收白银。在浙江海盐县,隆庆时人钱薇说:“邑城南境……人以钱为租,瘠地每岁八百,肥者千。”在松江地区,嘉靖、隆庆年间,大学士徐阶在华亭县岁租银九千八百余两,上海、青浦、平湖、嘉兴不计也。

——摘编自李龙潜《试论明代社会经济发展的特点》

(1)从材料中可以得出哪些历史信息 (10分)

(2)根据材料并结合所学知识,谈谈你对史料解读的认识。(4分)

23.阅读材料,回答问题。(12分)

材料

时期 小说的演变及小说中“商人”的形象

先秦、 两汉 这一时期的神话、寓言、史传、“野史”、传说等都孕育着小说的艺术因素,其中零星地出现了商人的形象

魏晋 南北朝 文人的笔记小说出现,这是小说的雏形,记叙奇异故事,人物逸闻趣事,但极少涉及商人

隋唐 传奇小说中部分作品涉及商人,他们出身低微,整体形象模糊

宋元 话本小说中,商贾题材数量较多,商人表现出鲜明个性

明清 小说已成为主要文学样式,各种形象的商人在小说中频繁出现,其群体既包括街头叫卖的商贩,也包括家财万贯的大贾巨商

——摘编自童超《看得见的中国史》等

从表中一个或多个时期提取信息,自拟论题,并结合所学知识予以阐述。(要求:论题明确,论证充分,史论结合)

第四单元测评

1.B 根据材料“明太祖朱元璋平均每日要处理奏章207件、411事”并结合所学知识可知,明太祖废除宰相后,工作压力成倍增加,故选B项。

2.A 根据材料及所学知识可知,诸司对重大问题的处理与内阁商议,说明内阁有一定的议政权,A项正确;六部与内阁配合并不是削弱六部的权力,B项错误;材料所述阁部关系是在实践中的行为,是否有制度上的明文规定无从得知,C项错误;材料所述只是不同部门商讨谅解,没有涉及分割事权,D项错误。

3.C 根据题干“欲耀兵异域,示中国富强”可知,郑和下西洋意在宣扬明朝国力强盛,强化朝贡体系,故选C项。

4.C 根据材料“缘海之人往往私下诸番贸易香货”可知,明朝官方虽然实行海禁政策,但民间依然存在走私贸易的现象,故选C项。

5.A

6.C 题干提及明朝在北方、西南边疆进行形式不同的贸易交流,可知边疆贸易有利于满足明朝与边疆民族的经济需要,促进民族交融,故选C项。

7.B 元明清时期在边疆地区设置管理机构,有利于巩固统一多民族国家,故选B项;题干体现了对边疆的管理,不能体现对外开放,排除A项;这些机构的设置是为了加强对边疆地区的管理,不是防范西方列强的侵略,排除C项;宣政院、行都指挥使司和理藩院是不同性质的机构,不能促成风俗的趋同,排除D项。

8.A 奏折是官员向皇帝奏事进言的文书,便于监视和探听民情,通过奏折皇帝能够直接广泛地获取信息,故选A项;奏折制度有利于加强皇权,“完全控制”表述过于绝对,排除B项;奏折制度是皇权专制强化的体现,排除C项;材料未提及决策效率,排除D项。

9.D 根据材料可知,军机处只是一个智囊机构和秘书班子,只能服从皇帝的旨意,说明军机处的设立强化了君主专制,故选D项。

10.D 根据时间轴和图示中“台湾府”“驻藏大臣”“新疆”等可知,材料反映的是清政府为维护国家统一,在西北、西南、东南等区域巩固统治的措施,奠定了国家的疆域,故选D项。

11.D 结合所学知识可知,驻藏大臣是清代中央政府派驻西藏的驻扎大臣,代表中央与达赖、班禅共同治理西藏,故选D项。

12.C “年班”制度和“围班”制度加强了地方少数民族上层和中央政府之间的关系,有助于巩固国家统一的局面,故选C项;朝觐制度根本上是为了维护政治统治,而非促进民族文化交流,排除A项;材料中清朝对不同民族的政策是一致的,不是“因地制宜”,排除B项;“保证”的说法过于绝对,排除D项。

13.B 清政府实行闭关自守的政策,对外贸易仅通过广州的十三行进行,可见清廷不与外商直接发生关系,通过中介进行,故选B项;市舶司是宋元时代管理对外贸易的机构,排除A项;南洋大臣是鸦片战争之后处理外交事宜的官职,排除C项;买办是近代史上协助西方与中国进行贸易的中国商人,排除D项。

14.B 明清时期中国人口增长,对粮食的需求大为增加,这为新作物的输入提供了基础,故选B项;美洲农作物品种是通过不同路线传入中国的,并非都是通过海路,排除A项;新作物并未取代粟稻的主导地位,排除C项;D项在宋代南方地区已经普及,排除。

15.C 烧制西洋仕女的形象是为了迎合欧洲客户的需求,说明中国的瓷器大量出口,C项正确;材料不能说明技术高超,A项错误;允许广州一地对外贸易是闭关自守政策的重要内容,B项错误;一个瓷盘的相关制作不能说明“白银大量流入”,D项表述片面,排除。

16.A “商人和商人集团”的出现是商品经济繁荣在社会上的表现,“商贸中心和新兴城镇”的出现是商品经济繁荣在经济上的表现,A项正确。

17.D 根据材料“在良知上做去恶存善的体认”并结合所学知识可知,王守仁提出了一套以“致良知”为核心的理论,故选D项。

18.B 根据材料“仁爱之心,展示了仁者的道德风范”“是舍身救父的孝女,是割指救夫的贤妻”可知,儒学倡导的道德规范反映在小说的情节之中,影响小说中的人物塑造,故选B项。

19.D 明清戏曲的发展本身是满足市民文化生活的需要,是商品经济发展的产物,其“尚奇”之风也是其表现,故选D项。

20.A

21.参考答案 (1)示例

春秋战国时期,在分封制下张家口分属诸侯国燕国和代国;秦统一后在全国推广郡县制,此地分属代郡和上谷郡管辖,纳入统一多民族封建国家的版图。

(2)原因:张家口地理位置独特,明朝时张家口是九边重镇之一,清朝时是中俄贸易路线的必经之路;随着明朝北方民族交融,张家口成为不同民族互市之地,为商贸枢纽地位的形成奠定了基础;清朝时,对内平定噶尔丹叛乱,实行盟、旗制度、联姻政策,缓和了民族矛盾,对外签订《尼布楚条约》,确定疆域,统一局面的形成为民族交融、中外交流创造了良好的社会条件;商帮的推动作用等。

影响:促进张家口城市的发展与职能的转变;丰富了中俄人民的生活,推动了两国经济和贸易的发展;促进了中国边疆地区的稳定,巩固了中国版图;有利于各民族的交流交融;推动了中俄文化的交流与扩散。

22.参考答案 (1)历史信息:“计亩征银”反映了白银成为明代主要货币和商品经济的发展;从“赋役合一”可以看出明代封建人身依附关系松弛;“在松江地区,嘉靖、隆庆年间,大学士徐阶在华亭县岁租银九千八百余两”反映出江南地区经济发展和土地兼并现象的加剧。

(2)认识:解读史料要注意论从史出,史论结合;注意史料的历史背景(情境);注重史料的迁移性原则;对史料要进行多方论证。

23.参考答案 示例一

论题:小说中商人形象的演变折射了社会观念的变化。

阐述:唐代尽管商品经济繁荣,但统治者推行的重农抑商政策使商人群体普遍不受重视,因此传奇小说中商人整体形象模糊,反映了当时人们对商人群体的漠视。宋元时期商品经济繁荣,市民阶层兴起,统治者抑商政策松动,因此话本中商人个性鲜明。明清时期商品经济进一步繁荣,市民阶层进一步壮大,推动了文学作品的平民化、世俗化,因此小说中商人形象多样化,满足了不同读者的诉求。总之,小说中商人形象的演变能够折射出社会观念的变化。

示例二

论题:小说从萌芽到成为文学主流经历了一个漫长的过程。

阐述:早在先秦、两汉时期,小说的艺术因素就已经萌芽,这一时期的神话、传说等艺术形式反映了当时的社会生活和人们的美好想象。魏晋南北朝时期的文人笔记小说内容丰富多彩,小说的雏形已经具备。隋唐时期到宋元时期,传奇小说和话本小说使小说这种文学形式日益饱满起来,到明清时期,小说成为文学主流形式,人物形象丰富生动。总之,从先秦、两汉时期到明清时期,小说从萌芽到成为文学主流经历了一个漫长的过程。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2025人教版历史必修上册

第四单元测评

一、选择题(本大题20小题,每题3分,共计60分)

1.据学者统计,明洪武十七年(1384年)9月14日至21日,内外诸司奏事札达1 660件,共3 391事,明太祖朱元璋平均每日要处理奏章207件、411事。他工作如此之多的制度原因是( )

A.中央机构效率低 B.宰相制度的废除

C.宦官专权的出现 D.内阁制度的形成

2.随着内阁制度的形成,诸司在上疏之前,对重大问题的处理一般得与内阁商议,以达成谅解。同时,内阁与拥有执行权的六部相互配合、制衡,提高了行政质量与效率。这反映了明朝( )

A.内阁拥有一定议政权

B.削弱六部加强君权

C.创设了集体议事制度

D.分割事权相互牵制

3.《明史》记载:“(郑和下西洋)欲耀兵异域,示中国富强。”据此判断,郑和下西洋的初衷是( )

A.了解海外形势 B.开拓贸易市场

C.彰显明朝国威 D.加强友好往来

4.明朝洪武年间,严格海禁,“缘海之人往往私下诸番贸易香货”,某些官员也不顾禁令,进行走私活动。上述材料意在说明( )

A.海禁政策名存实亡

B.明朝政治黑暗腐败

C.民间贸易并未断绝

D.官府独占海外贸易

5.下图为《明太祖实录》中的部分记载。据此推断,明政府实行海禁政策的目的是( )

◆洪武二年(1369年)正月,倭人入寇山东海滨郡县,掠民男女而去。

◆洪武三年(1370年)六月,倭夷寇山东,转掠温、台、明州傍海之民。

◆洪武四年(1371年)十二月,要求海民不得私自出海。

A.防御倭寇骚扰

B.封锁日本经济

C.限制海外贸易

D.打击走私活动

6.明朝在长城沿线的军镇辽东、大同等地开放马市,与蒙古、女真各族展开贸易。同时,中原地区还通过茶马贸易与西藏进行经济交流。由此可知( )

A.明朝为了获取优良战马开放马市

B.明朝民族交融的方式以战争为主

C.经济互补是民族交流的重要原因

D.游牧民族在贸易中处于被动地位

7.元朝设置宣政院管辖西藏等地,明朝在藏族地区设置行都指挥使司等机构管理西藏军民事务,清朝设置理藩院掌管蒙古族、藏族等民族事务。这些机构的设置 ( )

A.推动了边疆地区对外开放

B.巩固了统一多民族国家

C.旨在防御西方列强的侵略

D.促成了各民族风俗趋同

8.一位日本学者认为:(雍正帝)虽深居大内,而于各地官僚之作为、政治、经济及社会动态,无不了如指掌……可称之为奏折政治。这主要说明了奏折制度( )

A.使皇帝能够直接广泛地获取信息

B.有利于皇帝完全控制官僚队伍

C.使享有民主权利的官员数量增加

D.能够提高决策效率

9.军机处是一个顾问应对的智囊机构,是起草谕旨、管理机密档案的秘书班子。它最显著的特点是“承旨”,其使命是承认和服从这种权力。这说明军机处的设立( )

A.避免了皇帝任意妄为

B.加强了中央集权

C.提高了地方行政效率

D.强化了皇帝独裁机制

10.下图所示的一系列事件反映的主题是( )

A.官僚体系的完善

B.东南海防的巩固

C.中外联系的加强

D.国家疆域的奠定

11.右图为驻藏大臣令牌。当时此令牌持有者( )

A.统领宣政院事务,主管西藏佛教和行政

B.掌管都司等机构,维护汉藏间经济交流

C.推行改土归流政策,选派流官治理西藏

D.代表中央与达赖、班禅共同治理西藏

12.清朝在边疆地区实行朝觐制度。边疆民族上层逢年过节赴京觐见皇帝的制度称“年班”;朝廷邀请边疆民族上层至木兰行围狩猎,并于避暑山庄赐宴的制度称“围班”。这一制度的实施( )

A.意在促进民族间的文化交流

B.体现出因地制宜的民族政策

C.有利于巩固国家统一的局面

D.保证了边疆地区的政局稳定

13.李治亭主编的《清史》指出,清朝对海外贸易的管理,还有一点与明朝明显不同,就是清廷与外商不直接发生关系,而是通过中介进行。“中介”指( )

A.市舶司 B.十三行

C.南洋大臣 D.买办

14.今天,我们餐桌上的很多食物并不是土生土长的“中国货”,而是从遥远的美洲大陆引入的。下列有关明清时期新作物输入中国的表述正确的是( )

A.都是从海路进入东南沿海的

B.中国人口增长促进了新作物的推广

C.新作物取代粟稻居主导地位

D.推动了一年两熟的复种制的普及

15.右面是“广彩西洋仕女图盘”,制作于清乾隆年间的广东民窑。该物件可以用来佐证 ( )

A.广东制瓷业技术高超

B.清代闭关自守政策废除

C.中国的瓷器大量出口

D.美洲白银大量流入中国

16.明朝时期,全国各地出现了许多商人和商人集团,在当时较著名的有徽商、江右商、闽商、粤商等,全国各地尤其是东南沿海地区,出现了许多商贸中心和新兴城镇。材料反映了明朝( )

A.商品经济繁荣 B.重农抑商政策松动

C.加强了中外交流 D.出现资本主义萌芽

17.有思想家认为,须先在良知上做去恶存善的体认,然后随时随地在事物上真诚地“致”其“良知”,并在社会交往中将良知致人。该思想家是( )

A.顾炎武 B.黄宗羲

C.王夫之 D.王守仁

18.明清时期,在小说《醒世姻缘传》中,晁夫人以她对家人、族人、朋友等的仁爱之心,展示了仁者的道德风范;在小说《林兰香》中,燕梦卿是舍身救父的孝女,是救夫的贤妻。小说中的人物形象反映了( )

A.明清思想专制的加强

B.儒学观念影响文学创作

C.小说开始逐渐世俗化

D.官方重视民间道德教化

19.明代以来,戏曲的特征之一是“传奇以表异”。从明清戏曲“尚奇”来看,戏曲之“奇、美”既出人意表,又在人情物理之中。戏曲“不奇不传”,“奇”成为明清戏曲的特点。这种“尚奇”之风的出现( )

A.推动人们对自身价值的追求

B.推动京剧艺术发展到顶峰

C.动摇了传统理学的社会地位

D.根源是商品经济的发展

20.徐光启积极主张学习西方的自然科学,1607年,他与利玛窦合作翻译了《几何原本》前六卷,并建议开展分科研究。但徐光启开创的“格物穷理之学”没有在中国产生近现代科学,其主要原因在于( )

A.君主专制制度的阻碍

B.西方列强的入侵

C.闭关自守政策的影响

D.科举考试的束缚

二、非选择题(本大题3小题,共计40分)

21.阅读材料,回答问题。(14分)

材料一

古代张家口的历史沿革(部分)

时期 历史沿革

春秋 战国 北部为匈奴与东胡居住地,南部分属燕国和代国

秦朝 南部属代郡、北部属上谷郡

汉朝 汉初属代国,部分属上谷郡;汉武帝时属并州代郡

唐朝 北属突厥地,南多属河北道妫州、新州

宋朝 先后属辽之西京道、金之西京路

续表

时期 历史沿革

元朝 属中书省上都路宣宁府与顺宁府

明朝 朱元璋封皇子朱穗为谷王,就藩宣府,张家口为长城防线九边重镇之一

清朝 隶属直隶省

材料二 “俺答封贡”之后,明政府在九边设置互市11处,张家口为其一。此后,由张家口至库伦(今蒙古国的乌兰巴托)的张库商路逐渐畅通。康熙二十二年(1683年)清廷给噶尔丹的敕书规定可在张家口等处贸易。康熙三十年,清政府开张家口、杀虎口等五口,内地商人可到蒙古地区贸易。《尼布楚条约》规定俄商执有“路票”者可往来贸易。此后逐渐形成了一条由恰克图(现属俄罗斯)—库伦—张家口至北京的贸易路线。乾隆末年的《闻见瓣香录》记载:“张家口为南北交易之所,凡内地之牛马驼羊多取给于此。贾多山右人(山西人),率出口以茶布兑换而归。又有直往恰克图地方交易者,所货物多紫貂、猞猁、银针、海貂……以及哈喇明镜、阿敦绸等物。”

——摘编自《明清时期草原丝路沿线城市

张家口的发展与职能演变研究》等

(1)阅读材料一,任选两个重要时间节点(相邻朝代或同一朝代的两个时期),结合张家口的历史沿革,说明中央对地方治理的变化。(6分)

(2)根据材料二,分析清朝前期张家口商贸枢纽地位形成的原因,结合所学知识,简述其影响。(8分)

22.阅读材料,回答问题。(14分)

材料 明政府只要有货币,就可以随时在市场上买到所需的行政物品和军用品,也可以在市场上雇人服役。同时,为了简化征收手续和省去麻烦,明政府向人民征发的赋役由实物改为货币,由劳役制改为雇役制和代役制。

万历九年(1581年),张居正进行经济改革,在全国实行一条鞭法的赋役制度,在役法上,把各种役目合并,取消了“力差”,由官府雇役充当。实行赋役合一,“计亩征银”,除江南供应宫廷用的漕粮外,其余地区如山东等地的赋役全部改为征收白银。在浙江海盐县,隆庆时人钱薇说:“邑城南境……人以钱为租,瘠地每岁八百,肥者千。”在松江地区,嘉靖、隆庆年间,大学士徐阶在华亭县岁租银九千八百余两,上海、青浦、平湖、嘉兴不计也。

——摘编自李龙潜《试论明代社会经济发展的特点》

(1)从材料中可以得出哪些历史信息 (10分)

(2)根据材料并结合所学知识,谈谈你对史料解读的认识。(4分)

23.阅读材料,回答问题。(12分)

材料

时期 小说的演变及小说中“商人”的形象

先秦、 两汉 这一时期的神话、寓言、史传、“野史”、传说等都孕育着小说的艺术因素,其中零星地出现了商人的形象

魏晋 南北朝 文人的笔记小说出现,这是小说的雏形,记叙奇异故事,人物逸闻趣事,但极少涉及商人

隋唐 传奇小说中部分作品涉及商人,他们出身低微,整体形象模糊

宋元 话本小说中,商贾题材数量较多,商人表现出鲜明个性

明清 小说已成为主要文学样式,各种形象的商人在小说中频繁出现,其群体既包括街头叫卖的商贩,也包括家财万贯的大贾巨商

——摘编自童超《看得见的中国史》等

从表中一个或多个时期提取信息,自拟论题,并结合所学知识予以阐述。(要求:论题明确,论证充分,史论结合)

第四单元测评

1.B 根据材料“明太祖朱元璋平均每日要处理奏章207件、411事”并结合所学知识可知,明太祖废除宰相后,工作压力成倍增加,故选B项。

2.A 根据材料及所学知识可知,诸司对重大问题的处理与内阁商议,说明内阁有一定的议政权,A项正确;六部与内阁配合并不是削弱六部的权力,B项错误;材料所述阁部关系是在实践中的行为,是否有制度上的明文规定无从得知,C项错误;材料所述只是不同部门商讨谅解,没有涉及分割事权,D项错误。

3.C 根据题干“欲耀兵异域,示中国富强”可知,郑和下西洋意在宣扬明朝国力强盛,强化朝贡体系,故选C项。

4.C 根据材料“缘海之人往往私下诸番贸易香货”可知,明朝官方虽然实行海禁政策,但民间依然存在走私贸易的现象,故选C项。

5.A

6.C 题干提及明朝在北方、西南边疆进行形式不同的贸易交流,可知边疆贸易有利于满足明朝与边疆民族的经济需要,促进民族交融,故选C项。

7.B 元明清时期在边疆地区设置管理机构,有利于巩固统一多民族国家,故选B项;题干体现了对边疆的管理,不能体现对外开放,排除A项;这些机构的设置是为了加强对边疆地区的管理,不是防范西方列强的侵略,排除C项;宣政院、行都指挥使司和理藩院是不同性质的机构,不能促成风俗的趋同,排除D项。

8.A 奏折是官员向皇帝奏事进言的文书,便于监视和探听民情,通过奏折皇帝能够直接广泛地获取信息,故选A项;奏折制度有利于加强皇权,“完全控制”表述过于绝对,排除B项;奏折制度是皇权专制强化的体现,排除C项;材料未提及决策效率,排除D项。

9.D 根据材料可知,军机处只是一个智囊机构和秘书班子,只能服从皇帝的旨意,说明军机处的设立强化了君主专制,故选D项。

10.D 根据时间轴和图示中“台湾府”“驻藏大臣”“新疆”等可知,材料反映的是清政府为维护国家统一,在西北、西南、东南等区域巩固统治的措施,奠定了国家的疆域,故选D项。

11.D 结合所学知识可知,驻藏大臣是清代中央政府派驻西藏的驻扎大臣,代表中央与达赖、班禅共同治理西藏,故选D项。

12.C “年班”制度和“围班”制度加强了地方少数民族上层和中央政府之间的关系,有助于巩固国家统一的局面,故选C项;朝觐制度根本上是为了维护政治统治,而非促进民族文化交流,排除A项;材料中清朝对不同民族的政策是一致的,不是“因地制宜”,排除B项;“保证”的说法过于绝对,排除D项。

13.B 清政府实行闭关自守的政策,对外贸易仅通过广州的十三行进行,可见清廷不与外商直接发生关系,通过中介进行,故选B项;市舶司是宋元时代管理对外贸易的机构,排除A项;南洋大臣是鸦片战争之后处理外交事宜的官职,排除C项;买办是近代史上协助西方与中国进行贸易的中国商人,排除D项。

14.B 明清时期中国人口增长,对粮食的需求大为增加,这为新作物的输入提供了基础,故选B项;美洲农作物品种是通过不同路线传入中国的,并非都是通过海路,排除A项;新作物并未取代粟稻的主导地位,排除C项;D项在宋代南方地区已经普及,排除。

15.C 烧制西洋仕女的形象是为了迎合欧洲客户的需求,说明中国的瓷器大量出口,C项正确;材料不能说明技术高超,A项错误;允许广州一地对外贸易是闭关自守政策的重要内容,B项错误;一个瓷盘的相关制作不能说明“白银大量流入”,D项表述片面,排除。

16.A “商人和商人集团”的出现是商品经济繁荣在社会上的表现,“商贸中心和新兴城镇”的出现是商品经济繁荣在经济上的表现,A项正确。

17.D 根据材料“在良知上做去恶存善的体认”并结合所学知识可知,王守仁提出了一套以“致良知”为核心的理论,故选D项。

18.B 根据材料“仁爱之心,展示了仁者的道德风范”“是舍身救父的孝女,是割指救夫的贤妻”可知,儒学倡导的道德规范反映在小说的情节之中,影响小说中的人物塑造,故选B项。

19.D 明清戏曲的发展本身是满足市民文化生活的需要,是商品经济发展的产物,其“尚奇”之风也是其表现,故选D项。

20.A

21.参考答案 (1)示例

春秋战国时期,在分封制下张家口分属诸侯国燕国和代国;秦统一后在全国推广郡县制,此地分属代郡和上谷郡管辖,纳入统一多民族封建国家的版图。

(2)原因:张家口地理位置独特,明朝时张家口是九边重镇之一,清朝时是中俄贸易路线的必经之路;随着明朝北方民族交融,张家口成为不同民族互市之地,为商贸枢纽地位的形成奠定了基础;清朝时,对内平定噶尔丹叛乱,实行盟、旗制度、联姻政策,缓和了民族矛盾,对外签订《尼布楚条约》,确定疆域,统一局面的形成为民族交融、中外交流创造了良好的社会条件;商帮的推动作用等。

影响:促进张家口城市的发展与职能的转变;丰富了中俄人民的生活,推动了两国经济和贸易的发展;促进了中国边疆地区的稳定,巩固了中国版图;有利于各民族的交流交融;推动了中俄文化的交流与扩散。

22.参考答案 (1)历史信息:“计亩征银”反映了白银成为明代主要货币和商品经济的发展;从“赋役合一”可以看出明代封建人身依附关系松弛;“在松江地区,嘉靖、隆庆年间,大学士徐阶在华亭县岁租银九千八百余两”反映出江南地区经济发展和土地兼并现象的加剧。

(2)认识:解读史料要注意论从史出,史论结合;注意史料的历史背景(情境);注重史料的迁移性原则;对史料要进行多方论证。

23.参考答案 示例一

论题:小说中商人形象的演变折射了社会观念的变化。

阐述:唐代尽管商品经济繁荣,但统治者推行的重农抑商政策使商人群体普遍不受重视,因此传奇小说中商人整体形象模糊,反映了当时人们对商人群体的漠视。宋元时期商品经济繁荣,市民阶层兴起,统治者抑商政策松动,因此话本中商人个性鲜明。明清时期商品经济进一步繁荣,市民阶层进一步壮大,推动了文学作品的平民化、世俗化,因此小说中商人形象多样化,满足了不同读者的诉求。总之,小说中商人形象的演变能够折射出社会观念的变化。

示例二

论题:小说从萌芽到成为文学主流经历了一个漫长的过程。

阐述:早在先秦、两汉时期,小说的艺术因素就已经萌芽,这一时期的神话、传说等艺术形式反映了当时的社会生活和人们的美好想象。魏晋南北朝时期的文人笔记小说内容丰富多彩,小说的雏形已经具备。隋唐时期到宋元时期,传奇小说和话本小说使小说这种文学形式日益饱满起来,到明清时期,小说成为文学主流形式,人物形象丰富生动。总之,从先秦、两汉时期到明清时期,小说从萌芽到成为文学主流经历了一个漫长的过程。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进