第20课 社会主义国家的发展与变化--2025人教版历史必修下册同步练习题(含答案)

文档属性

| 名称 | 第20课 社会主义国家的发展与变化--2025人教版历史必修下册同步练习题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 311.3KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-09 19:57:25 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2025人教版历史必修下册

第20课 社会主义国家的发展与变化

A组 必备基础巩固

题组1 苏联的发展、改革与解体

1.1954年,赫鲁晓夫发起垦荒运动,截至1956年,总计开垦约3 600万公顷荒地。垦荒使哈萨克斯坦成为苏联农牧业发达的加盟共和国。这表明赫鲁晓夫改革( )

A.促进了苏联边疆地区的开发

B.突破了“苏联模式”的束缚

C.扭转了工业为主的经济导向

D.改变了农业长期滞后的局面

2.1957年,赫鲁晓夫提出几年内在人均畜产品产量方面赶上美国,1961年他又声称在20年内基本建成共产主义社会。这些做法( )

A.突破了计划经济模式

B.严重脱离苏联社会实际

C.充分调动劳动积极性

D.埋下了苏联解体的隐患

3.1963—1973年,苏联的军费总额为6 740亿美元,年平均增长率为3%。1971年军费支出为740亿美元,1973年为860亿美元,1975年增至1 023亿美元,军工基地之大在全世界首屈一指。这折射出当时苏联( )

A.军事实力超过美国

B.经济改革无任何成效

C.突破了斯大林体制

D.经济结构仍畸形发展

4.1989年,邓小平同志对来华的苏共总书记戈尔巴乔夫说道,现在的中国和苏联就像两辆车,正行驶在坑坑洼洼的乡间土路……要想让车平稳地转向高速公路,就必须牢牢掌握方向盘。邓小平此语意在强调( )

A.中国要走有自己特色的发展道路

B.中苏两国开始达成亲密同盟关系

C.建设国家必须坚持社会主义方向

D.戈尔巴乔夫领导的改革收效甚微

5.有人曾形象地说,戈尔巴乔夫改革的手术刀不是挥向党身上的肿瘤,而是挥向党的脖子。这说明戈尔巴乔夫改革( )

A.否定苏联共产党领导

B.以农业为突破口

C.存在经济决策的失误

D.重点在工业领域

题组2 东欧的社会主义建设、改革和剧变

6.1950年,南斯拉夫联邦国民议会规定将生产资料的国家所有制改为社会所有制,实行工人自治,几乎取消了国家对经济的干预。由此可知,南斯拉夫的改革( )

A.使其摆脱了苏联的影响

B.迷失了社会主义方向

C.走向“福利国家”道路

D.调整了社会生产关系

7.从1956年到1981年,匈牙利居民消费每年平均以5%—6%的速度递增,到1989年,布达佩斯一半家庭拥有小轿车,人均住房面积达30平方米,30%以上的居民拥有度假别墅,当时匈牙利被誉为“电冰箱社会主义”的典范。这表明该国( )

A.高度集中政治经济体制优越

B.积极参与欧洲一体化的建设

C.社会主义改革取得巨大成就

D.得到苏联和经互会大力援助

8.保罗·约翰逊在《现代:从1919到2000年的世界》中写道,(20世纪)80年代,人类刮起了一场巨大的求变之风……80年代成为当代史的分界线。民主精神恢复了自信,开始广泛传播。这场“求变之风”( )

A.是指东欧社会主义国家和苏联的改革

B.推动了美苏关系走向缓和

C.导致社会主义阵营瓦解

D.引发了思想领域的混乱

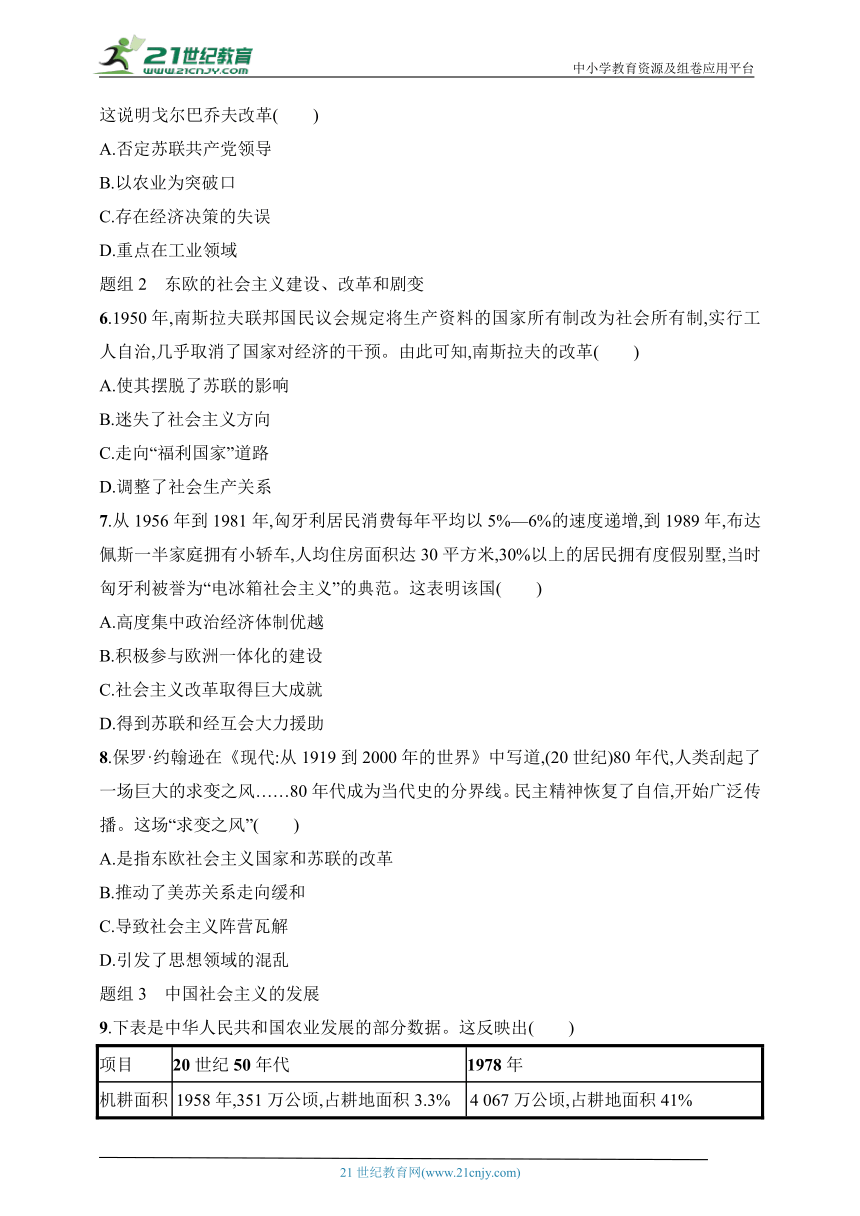

题组3 中国社会主义的发展

9.下表是中华人民共和国农业发展的部分数据。这反映出( )

项目 20世纪50年代 1978年

机耕面积 1958年,351万公顷,占耕地面积3.3% 4 067万公顷,占耕地面积41%

机电灌 溉面积 1952年,占耕地面积1.6% 占耕地面积55.4%

农村小型 水电站 1958年,98个水电站,农村用电0.5亿度 82 387个水电站,农村用电量253.1亿度

A.社会主义建设探索的成就突出

B.农村生产关系发生了根本性变革

C.农业经济结构实现了协调发展

D.经济体制改革推动了生产力进步

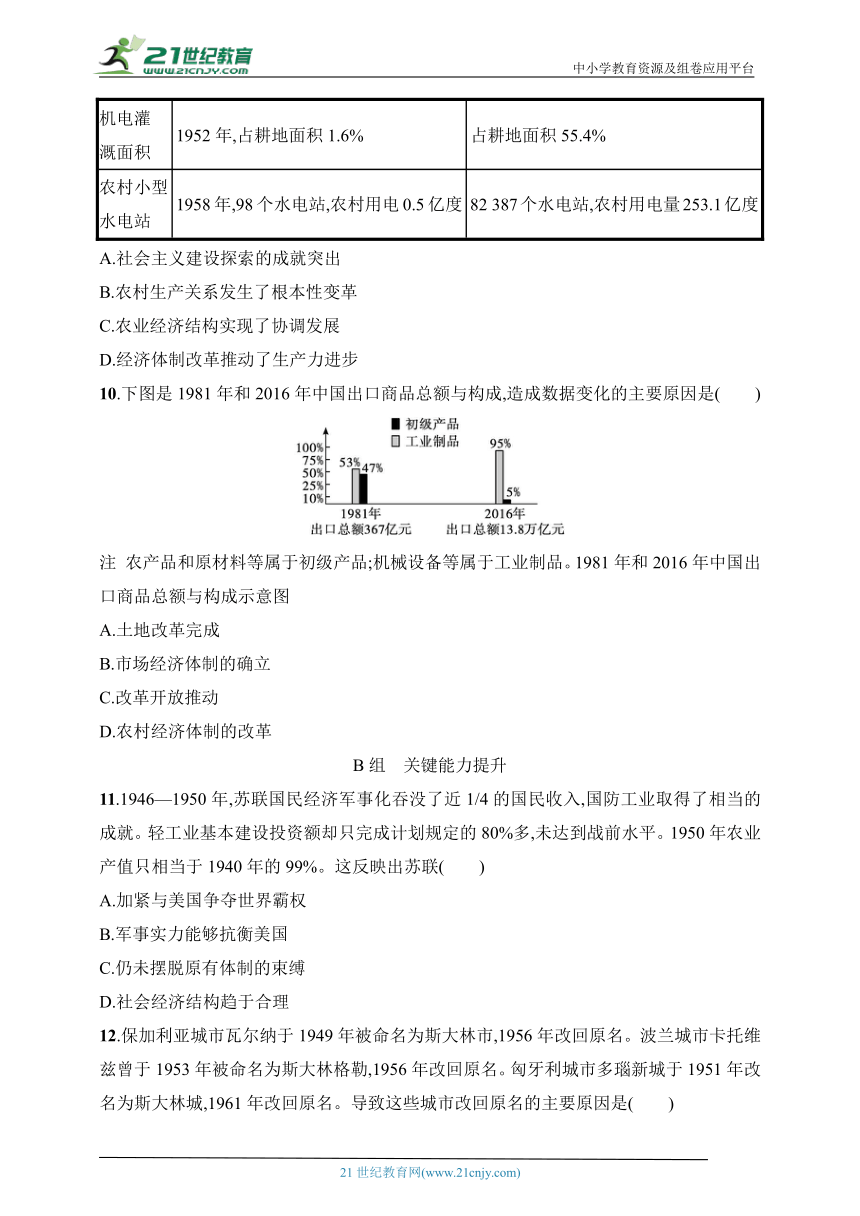

10.下图是1981年和2016年中国出口商品总额与构成,造成数据变化的主要原因是( )

注 农产品和原材料等属于初级产品;机械设备等属于工业制品。1981年和2016年中国出口商品总额与构成示意图

A.土地改革完成

B.市场经济体制的确立

C.改革开放推动

D.农村经济体制的改革

B组 关键能力提升

11.1946—1950年,苏联国民经济军事化吞没了近1/4的国民收入,国防工业取得了相当的成就。轻工业基本建设投资额却只完成计划规定的80%多,未达到战前水平。1950年农业产值只相当于1940年的99%。这反映出苏联( )

A.加紧与美国争夺世界霸权

B.军事实力能够抗衡美国

C.仍未摆脱原有体制的束缚

D.社会经济结构趋于合理

12.保加利亚城市瓦尔纳于1949年被命名为斯大林市,1956年改回原名。波兰城市卡托维兹曾于1953年被命名为斯大林格勒,1956年改回原名。匈牙利城市多瑙新城于1951年改名为斯大林城,1961年改回原名。导致这些城市改回原名的主要原因是( )

A.西方国家的和平演变

B.本国摆脱了苏联控制

C.深受苏共二十大的影响

D.本国突破了苏联模式

13.有学者认为,随着波兰、匈牙利、民主德国、保加利亚和罗马尼亚政权的相继崩溃,事态的新的发展所造成的影响又开始溢出,蔓延至苏联,动摇了戈尔巴乔夫的权威并削弱了党和国家的控制力。该学者旨在表明( )

A.东欧剧变加速了苏联解体

B.东欧国家希望彻底摆脱苏联模式

C.戈尔巴乔夫改革宣告失败

D.东欧国家改革迷失社会主义方向

14.1986—1990年,民主德国用只相当于世界市场一半的价格,从苏联进口了大量石油等原料。苏联、东欧一些国家的大量订货也促进民主德国机器制造业、光学仪器制造业的进一步发展。这说明民主德国( )

A.摆脱了苏联模式的束缚

B.受益于社会主义经济一体化

C.社会主义改革成效显著

D.产品在欧洲具有强大竞争力

15.1992年,一篇记录邓小平在武昌、深圳、珠海、上海等地视察时所做重要谈话的长篇通讯《东方风来满眼春》发表后,在全国引起巨大反响。此后改革开放取得的新发展是( )

A.确立以经济建设为中心的方针

B.在粤、闽沿海建立经济特区

C.开始进行城市经济体制改革

D.建立社会主义市场经济体制

C组 学科素养创新

16.阅读材料,回答问题。(18分)

材料一 在战时共产主义时期,列宁强调,只有共耕制才是出路,现在我们的任务是过渡到共耕制,过渡到公共的大经济。战时共产主义结束后,1921年4月列宁在《论粮食税》中首次表述了他的合作社思想,指出,既然我们还不能实现到社会主义的直接过渡……所以我们应该利用资本主义(特别是要把它纳入国家资本主义的轨道)作为小生产和社会主义之间的中间环节(农业合作社),作为提高生产力的手段、途径、方法和方式。随着新经济政策的实行以及农业合作化运动的展开,列宁对合作社的认识逐渐深化,其合作化思想也逐渐完善起来,并对后来产生了一系列深远的影响。

——摘编自曹英伟、卢婕《列宁农业合作化思想及其对中国农业改革的意义》

材料二 勃列日涅夫上台后,苏联当局在发展农业方面采取了许多措施,但还是跟不上国内需求的增长。从“九五”计划(1971—1975年)期间农业的执行情况看,农业产量的增长率就已经放缓了,“十五”计划期间农业的表现更糟糕。“九五”和“十五”计划期间,谷物产量的增长都比既定指标差多了。为了弥补国内消费的短缺,苏联不得不大量从国外进口粮食。苏联购买的要在1972年7月1日到1973年11月1日交货的粮食已大约有3 100万吨,它的硬通货价值在20亿美元以上。整个“九五”计划期间,谷物净进口为 5 500万吨,“十五”期间达到1.02 亿吨。从 1973年起,苏联在历史上第一次成为粮食净进口国。

——摘编自赵健《20世纪70—80年代中苏农业体制比较研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括列宁农业合作化思想形成的背景及其意义。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简析20世纪70—80年代苏联出现农产品供应困难局面的原因。(6分)

(3)根据材料一、材料二并结合所学知识,简要谈谈苏俄(联)农业政策对中国农业发展的启示。(6分)

答案:

1.A 据材料信息可知,赫鲁晓夫的垦荒运动促进了哈萨克斯坦荒地的开垦,增加了耕地面积,而哈萨克斯坦属于苏联的边疆地区,故选A项。

2.B 据材料可知,赫鲁晓夫在经济建设上急躁冒进,提出的目标不切合实际,缺乏实事求是的精神,故选B项;赫鲁晓夫改革没有突破计划经济体制,排除A项;不切合实际的目标挫伤了劳动积极性,排除C项;高度集中的苏联模式埋下了苏联解体的隐患,排除D项。

3.D 据材料可知,苏联军费投入逐年增加,根据所学可知,为了与美国进行军备竞赛,苏联大力发展重工业,经济结构更加畸形,D项正确。

4.C 由材料可知,邓小平旨在强调要把握住发展方向的重要性,坚持社会主义发展方向是中苏两个国家建设的前提,故选C项。

5.A 据材料并结合所学可知,戈尔巴乔夫的政治改革取消了苏共领导地位,放弃社会主义制度,故选A项。

6.D 据材料信息可知,南斯拉夫的改革主要针对的是生产资料的所有制,属于生产关系的范畴,D项正确。

7.C 1956—1981年匈牙利进行的改革较为成功,人民生活水平显著提高,反映了该国社会主义建设在这一时期取得了巨大成就,故选C项。

8.A 据材料信息可知,20世纪80年代,东欧社会主义国家和苏联受西方“和平演变”战略影响,进行改革,否定社会主义制度,抛弃共产党领导地位,实行“多元化”,故选A项。

9.A 据表格数据可知,从20世纪50年代到1978年,我国机耕面积、机电灌溉面积、农村小型水电站数量增加,我国农业机械化水平不断提高,说明中共八大后的社会主义探索成就突出,农村基础设施建设成就突出,故选A项。

10.C 据材料可知,1981年我国出口产品初级产品和工业制品比重较接近,到了2016年我国对外出口基本以工业制成品为主,这主要是因为我国自20世纪80年代实行改革开放,故选C项;市场经济体制、农村经济体制都是改革开放的组成部分,B、D两项不是最佳选项;材料中我国不同时期出口商品结构不同与土地改革无关,A项错误。

11.C 材料反映出苏联经济建设侧重于军事工业为主的重工业,轻工业、农业相对落后,经济结构畸形,仍然是典型的苏联模式的特点,C项正确,D项错误。1946—1950年,美苏冷战对峙的主要区域是苏联周边地区,不具有全球意义,与争夺“世界霸权”无关,A项错误。没有与美国军事力量的对比,无法得出B项的结论。

12.C 1956年,赫鲁晓夫在苏共二十大所作的秘密报告,打破了对斯大林的个人崇拜,但没有对斯大林的功过作出全面科学的分析,造成了严重的后遗症。因此题干是苏共二十大后遗症对东欧国家的影响,C项正确;西方国家的和平演变是外部原因,主要原因是从内部分析,排除A项;“摆脱了”“突破了”说法绝对,不符合史实,排除B、D两项。

13.A 波兰、匈牙利、民主德国、保加利亚和罗马尼亚政权的相继崩溃,属于东欧剧变,它影响到苏联,动摇了戈尔巴乔夫的权威并削弱了党和国家的控制力,最终导致苏联解体,所以该学者的目的是强调东欧剧变对苏联解体的推动作用,故选A项。

14.B 材料中的经济交往反映了经互会国家经济往来的特点,相互以优惠的价格进行经济交往,是东欧社会主义经济一体化的重要表现,B项正确;第二次世界大战后,东欧社会主义国家模仿了苏联的建设模式,一直受其束缚,A项错误;材料中的现象反映了东欧社会主义国家受苏联控制,与改革成效和产品竞争力无关,C、D两项错误。

15.D 1992年邓小平南方谈话后,改革开放进入新阶段,逐步建立起了社会主义市场经济体制,故选D项;早在1978年召开的中共十一届三中全会上,中国共产党就确立了以经济建设为中心的方针,排除A项;粤、闽沿海建立经济特区是在1980年,排除B项;1978年中共十一届三中全会以后,我国的城市经济体制改革逐步在全国推广开来,排除C项。

16.参考答案 (1)背景:马克思主义的发展及其本土化;十月革命的胜利;战时共产主义政策和新经济政策的推行;苏俄经济亟待恢复和重建。

意义:丰富了社会主义建设思想;为苏联农业的发展提供了理论指导;对其他社会主义国家农业发展具有借鉴意义。

(2)原因:苏联模式打击了农庄和农民的积极性;勃列日涅夫改革后期趋于保守和僵化;美苏军备竞赛的扩大制约了农业投入。

(3)启示:农业是国民经济的基础,国家必须重视农业的发展;农业政策必须立足国情,实事求是;农业的发展应符合时代的需要,农业政策需要与时俱进;应统筹协调农业、农村、农民问题,尊重人民群众的主动性和创造性。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2025人教版历史必修下册

第20课 社会主义国家的发展与变化

A组 必备基础巩固

题组1 苏联的发展、改革与解体

1.1954年,赫鲁晓夫发起垦荒运动,截至1956年,总计开垦约3 600万公顷荒地。垦荒使哈萨克斯坦成为苏联农牧业发达的加盟共和国。这表明赫鲁晓夫改革( )

A.促进了苏联边疆地区的开发

B.突破了“苏联模式”的束缚

C.扭转了工业为主的经济导向

D.改变了农业长期滞后的局面

2.1957年,赫鲁晓夫提出几年内在人均畜产品产量方面赶上美国,1961年他又声称在20年内基本建成共产主义社会。这些做法( )

A.突破了计划经济模式

B.严重脱离苏联社会实际

C.充分调动劳动积极性

D.埋下了苏联解体的隐患

3.1963—1973年,苏联的军费总额为6 740亿美元,年平均增长率为3%。1971年军费支出为740亿美元,1973年为860亿美元,1975年增至1 023亿美元,军工基地之大在全世界首屈一指。这折射出当时苏联( )

A.军事实力超过美国

B.经济改革无任何成效

C.突破了斯大林体制

D.经济结构仍畸形发展

4.1989年,邓小平同志对来华的苏共总书记戈尔巴乔夫说道,现在的中国和苏联就像两辆车,正行驶在坑坑洼洼的乡间土路……要想让车平稳地转向高速公路,就必须牢牢掌握方向盘。邓小平此语意在强调( )

A.中国要走有自己特色的发展道路

B.中苏两国开始达成亲密同盟关系

C.建设国家必须坚持社会主义方向

D.戈尔巴乔夫领导的改革收效甚微

5.有人曾形象地说,戈尔巴乔夫改革的手术刀不是挥向党身上的肿瘤,而是挥向党的脖子。这说明戈尔巴乔夫改革( )

A.否定苏联共产党领导

B.以农业为突破口

C.存在经济决策的失误

D.重点在工业领域

题组2 东欧的社会主义建设、改革和剧变

6.1950年,南斯拉夫联邦国民议会规定将生产资料的国家所有制改为社会所有制,实行工人自治,几乎取消了国家对经济的干预。由此可知,南斯拉夫的改革( )

A.使其摆脱了苏联的影响

B.迷失了社会主义方向

C.走向“福利国家”道路

D.调整了社会生产关系

7.从1956年到1981年,匈牙利居民消费每年平均以5%—6%的速度递增,到1989年,布达佩斯一半家庭拥有小轿车,人均住房面积达30平方米,30%以上的居民拥有度假别墅,当时匈牙利被誉为“电冰箱社会主义”的典范。这表明该国( )

A.高度集中政治经济体制优越

B.积极参与欧洲一体化的建设

C.社会主义改革取得巨大成就

D.得到苏联和经互会大力援助

8.保罗·约翰逊在《现代:从1919到2000年的世界》中写道,(20世纪)80年代,人类刮起了一场巨大的求变之风……80年代成为当代史的分界线。民主精神恢复了自信,开始广泛传播。这场“求变之风”( )

A.是指东欧社会主义国家和苏联的改革

B.推动了美苏关系走向缓和

C.导致社会主义阵营瓦解

D.引发了思想领域的混乱

题组3 中国社会主义的发展

9.下表是中华人民共和国农业发展的部分数据。这反映出( )

项目 20世纪50年代 1978年

机耕面积 1958年,351万公顷,占耕地面积3.3% 4 067万公顷,占耕地面积41%

机电灌 溉面积 1952年,占耕地面积1.6% 占耕地面积55.4%

农村小型 水电站 1958年,98个水电站,农村用电0.5亿度 82 387个水电站,农村用电量253.1亿度

A.社会主义建设探索的成就突出

B.农村生产关系发生了根本性变革

C.农业经济结构实现了协调发展

D.经济体制改革推动了生产力进步

10.下图是1981年和2016年中国出口商品总额与构成,造成数据变化的主要原因是( )

注 农产品和原材料等属于初级产品;机械设备等属于工业制品。1981年和2016年中国出口商品总额与构成示意图

A.土地改革完成

B.市场经济体制的确立

C.改革开放推动

D.农村经济体制的改革

B组 关键能力提升

11.1946—1950年,苏联国民经济军事化吞没了近1/4的国民收入,国防工业取得了相当的成就。轻工业基本建设投资额却只完成计划规定的80%多,未达到战前水平。1950年农业产值只相当于1940年的99%。这反映出苏联( )

A.加紧与美国争夺世界霸权

B.军事实力能够抗衡美国

C.仍未摆脱原有体制的束缚

D.社会经济结构趋于合理

12.保加利亚城市瓦尔纳于1949年被命名为斯大林市,1956年改回原名。波兰城市卡托维兹曾于1953年被命名为斯大林格勒,1956年改回原名。匈牙利城市多瑙新城于1951年改名为斯大林城,1961年改回原名。导致这些城市改回原名的主要原因是( )

A.西方国家的和平演变

B.本国摆脱了苏联控制

C.深受苏共二十大的影响

D.本国突破了苏联模式

13.有学者认为,随着波兰、匈牙利、民主德国、保加利亚和罗马尼亚政权的相继崩溃,事态的新的发展所造成的影响又开始溢出,蔓延至苏联,动摇了戈尔巴乔夫的权威并削弱了党和国家的控制力。该学者旨在表明( )

A.东欧剧变加速了苏联解体

B.东欧国家希望彻底摆脱苏联模式

C.戈尔巴乔夫改革宣告失败

D.东欧国家改革迷失社会主义方向

14.1986—1990年,民主德国用只相当于世界市场一半的价格,从苏联进口了大量石油等原料。苏联、东欧一些国家的大量订货也促进民主德国机器制造业、光学仪器制造业的进一步发展。这说明民主德国( )

A.摆脱了苏联模式的束缚

B.受益于社会主义经济一体化

C.社会主义改革成效显著

D.产品在欧洲具有强大竞争力

15.1992年,一篇记录邓小平在武昌、深圳、珠海、上海等地视察时所做重要谈话的长篇通讯《东方风来满眼春》发表后,在全国引起巨大反响。此后改革开放取得的新发展是( )

A.确立以经济建设为中心的方针

B.在粤、闽沿海建立经济特区

C.开始进行城市经济体制改革

D.建立社会主义市场经济体制

C组 学科素养创新

16.阅读材料,回答问题。(18分)

材料一 在战时共产主义时期,列宁强调,只有共耕制才是出路,现在我们的任务是过渡到共耕制,过渡到公共的大经济。战时共产主义结束后,1921年4月列宁在《论粮食税》中首次表述了他的合作社思想,指出,既然我们还不能实现到社会主义的直接过渡……所以我们应该利用资本主义(特别是要把它纳入国家资本主义的轨道)作为小生产和社会主义之间的中间环节(农业合作社),作为提高生产力的手段、途径、方法和方式。随着新经济政策的实行以及农业合作化运动的展开,列宁对合作社的认识逐渐深化,其合作化思想也逐渐完善起来,并对后来产生了一系列深远的影响。

——摘编自曹英伟、卢婕《列宁农业合作化思想及其对中国农业改革的意义》

材料二 勃列日涅夫上台后,苏联当局在发展农业方面采取了许多措施,但还是跟不上国内需求的增长。从“九五”计划(1971—1975年)期间农业的执行情况看,农业产量的增长率就已经放缓了,“十五”计划期间农业的表现更糟糕。“九五”和“十五”计划期间,谷物产量的增长都比既定指标差多了。为了弥补国内消费的短缺,苏联不得不大量从国外进口粮食。苏联购买的要在1972年7月1日到1973年11月1日交货的粮食已大约有3 100万吨,它的硬通货价值在20亿美元以上。整个“九五”计划期间,谷物净进口为 5 500万吨,“十五”期间达到1.02 亿吨。从 1973年起,苏联在历史上第一次成为粮食净进口国。

——摘编自赵健《20世纪70—80年代中苏农业体制比较研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括列宁农业合作化思想形成的背景及其意义。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简析20世纪70—80年代苏联出现农产品供应困难局面的原因。(6分)

(3)根据材料一、材料二并结合所学知识,简要谈谈苏俄(联)农业政策对中国农业发展的启示。(6分)

答案:

1.A 据材料信息可知,赫鲁晓夫的垦荒运动促进了哈萨克斯坦荒地的开垦,增加了耕地面积,而哈萨克斯坦属于苏联的边疆地区,故选A项。

2.B 据材料可知,赫鲁晓夫在经济建设上急躁冒进,提出的目标不切合实际,缺乏实事求是的精神,故选B项;赫鲁晓夫改革没有突破计划经济体制,排除A项;不切合实际的目标挫伤了劳动积极性,排除C项;高度集中的苏联模式埋下了苏联解体的隐患,排除D项。

3.D 据材料可知,苏联军费投入逐年增加,根据所学可知,为了与美国进行军备竞赛,苏联大力发展重工业,经济结构更加畸形,D项正确。

4.C 由材料可知,邓小平旨在强调要把握住发展方向的重要性,坚持社会主义发展方向是中苏两个国家建设的前提,故选C项。

5.A 据材料并结合所学可知,戈尔巴乔夫的政治改革取消了苏共领导地位,放弃社会主义制度,故选A项。

6.D 据材料信息可知,南斯拉夫的改革主要针对的是生产资料的所有制,属于生产关系的范畴,D项正确。

7.C 1956—1981年匈牙利进行的改革较为成功,人民生活水平显著提高,反映了该国社会主义建设在这一时期取得了巨大成就,故选C项。

8.A 据材料信息可知,20世纪80年代,东欧社会主义国家和苏联受西方“和平演变”战略影响,进行改革,否定社会主义制度,抛弃共产党领导地位,实行“多元化”,故选A项。

9.A 据表格数据可知,从20世纪50年代到1978年,我国机耕面积、机电灌溉面积、农村小型水电站数量增加,我国农业机械化水平不断提高,说明中共八大后的社会主义探索成就突出,农村基础设施建设成就突出,故选A项。

10.C 据材料可知,1981年我国出口产品初级产品和工业制品比重较接近,到了2016年我国对外出口基本以工业制成品为主,这主要是因为我国自20世纪80年代实行改革开放,故选C项;市场经济体制、农村经济体制都是改革开放的组成部分,B、D两项不是最佳选项;材料中我国不同时期出口商品结构不同与土地改革无关,A项错误。

11.C 材料反映出苏联经济建设侧重于军事工业为主的重工业,轻工业、农业相对落后,经济结构畸形,仍然是典型的苏联模式的特点,C项正确,D项错误。1946—1950年,美苏冷战对峙的主要区域是苏联周边地区,不具有全球意义,与争夺“世界霸权”无关,A项错误。没有与美国军事力量的对比,无法得出B项的结论。

12.C 1956年,赫鲁晓夫在苏共二十大所作的秘密报告,打破了对斯大林的个人崇拜,但没有对斯大林的功过作出全面科学的分析,造成了严重的后遗症。因此题干是苏共二十大后遗症对东欧国家的影响,C项正确;西方国家的和平演变是外部原因,主要原因是从内部分析,排除A项;“摆脱了”“突破了”说法绝对,不符合史实,排除B、D两项。

13.A 波兰、匈牙利、民主德国、保加利亚和罗马尼亚政权的相继崩溃,属于东欧剧变,它影响到苏联,动摇了戈尔巴乔夫的权威并削弱了党和国家的控制力,最终导致苏联解体,所以该学者的目的是强调东欧剧变对苏联解体的推动作用,故选A项。

14.B 材料中的经济交往反映了经互会国家经济往来的特点,相互以优惠的价格进行经济交往,是东欧社会主义经济一体化的重要表现,B项正确;第二次世界大战后,东欧社会主义国家模仿了苏联的建设模式,一直受其束缚,A项错误;材料中的现象反映了东欧社会主义国家受苏联控制,与改革成效和产品竞争力无关,C、D两项错误。

15.D 1992年邓小平南方谈话后,改革开放进入新阶段,逐步建立起了社会主义市场经济体制,故选D项;早在1978年召开的中共十一届三中全会上,中国共产党就确立了以经济建设为中心的方针,排除A项;粤、闽沿海建立经济特区是在1980年,排除B项;1978年中共十一届三中全会以后,我国的城市经济体制改革逐步在全国推广开来,排除C项。

16.参考答案 (1)背景:马克思主义的发展及其本土化;十月革命的胜利;战时共产主义政策和新经济政策的推行;苏俄经济亟待恢复和重建。

意义:丰富了社会主义建设思想;为苏联农业的发展提供了理论指导;对其他社会主义国家农业发展具有借鉴意义。

(2)原因:苏联模式打击了农庄和农民的积极性;勃列日涅夫改革后期趋于保守和僵化;美苏军备竞赛的扩大制约了农业投入。

(3)启示:农业是国民经济的基础,国家必须重视农业的发展;农业政策必须立足国情,实事求是;农业的发展应符合时代的需要,农业政策需要与时俱进;应统筹协调农业、农村、农民问题,尊重人民群众的主动性和创造性。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体