第七单元两次世界大战、十月革命与国际秩序的演变测评--2025人教版历史必修下册同步练习题

文档属性

| 名称 | 第七单元两次世界大战、十月革命与国际秩序的演变测评--2025人教版历史必修下册同步练习题 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 294.3KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-09 20:02:22 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2025人教版历史必修下册

第七单元测评

一、选择题(本大题20小题,每题3分,共计60分)

1.为了抢夺商品市场、原料产地和投资场所,受垄断资产阶级支配的西方列强掀起了瓜分世界的狂潮,广袤的亚洲、非洲及星罗棋布的太平洋岛屿,则成为列强争夺的对象。这一现象( )

A.说明资本原始积累已经完成

B.推动了全球化分工的发展

C.反映了先进生产方式的普及

D.加剧了世界的危机与冲突

2.19世纪末20世纪初的欧洲,每个事件都倾向于发展成两个阵营之间实力的较量。一个特定的民族事件,如奥匈帝国斐迪南大公的遇刺,已经无法由当事方在自身范围内解决。据此可推断,当时( )

A.集团对抗助推了第一次世界大战的爆发

B.欧洲各国关注世界和平发展

C.帝国主义各国实力对比悬殊

D.帝国主义与殖民地矛盾激化

3.1906年,德国“施里芬计划”最终完成,其核心思想是速决战。该计划为了保证西线右翼兵力,把防御东普鲁士的德军降到最低的限度,只留10个不满员的师。该计划制定是基于( )

A.苏俄退出第一次世界大战的愿望十分强烈

B.英国奉行欧洲均势拒绝援法

C.东线在战争中的地位无足轻重

D.对俄国作战能力的忽视和低估

4.《世界:一部历史》中认为,“19世纪末的美国已经照搬了西欧国家的制造业和工业经济,随着大战持续进行,孤立主义政策逐渐变得不切实际,如果不适时参战,战后世界将与美国无缘”。由此可见,第一次世界大战时期的美国( )

A.与西欧国家经济利益趋同

B.永远放弃了孤立主义外交政策

C.为维护世界和平积极参战

D.谋求匹配经济实力的国际地位

5.在巴黎和会上,围绕着不同的议题,列强之间不断改变着排列组合,既勾结又争夺。列宁讥讽地说:“他们像野兽一样彼此斗来斗去,互相撕咬。”这说明( )

A.世界和平成为主流

B.列强之间矛盾重重

C.美苏矛盾成为焦点

D.两极格局最终形成

6.在巴黎和会上,美国主张建立国际联盟,提出联盟各会员国应保证“领土完整和政治独立”;如果发生领土争端,国联有权干预。经过英法等国的努力,国际联盟于1920年正式成立。国际联盟能够成立主要缘于( )

A.历史发展的必然

B.第一次世界大战的深刻教训

C.英法等国的努力

D.美国的积极倡导

7.第一次世界大战使英国付出昂贵的代价,英国再也没有足够的力量来维持它在中东的核心地位。与此同时,美国和日本向它发起挑战,并最终超过了它;苏俄也徐徐登上了世界强国的宝座。这反映出( )

A.帝国主义力量的削弱

B.俄国世界霸权的确立

C.战后世界格局的改变

D.欧洲中心地位的丧失

8.19世纪中期,马克思和恩格斯提出社会主义革命会在发达资本主义国家“同时发生”的设想;但是,列宁于1915年提出“社会主义可能首先在少数甚至在单独一个资本主义国家内获得胜利”的观点。列宁提出这一观点主要基于( )

A.帝国主义阶段的新变化

B.国际工人运动的不断高涨

C.第一次世界大战的爆发

D.巴黎公社失败的教训

9.列宁在俄共(布)第七次(紧急)代表大会上说:“在十月的时候,我们恰好碰上了这样一个时机,俄国革命恰好碰上了一个幸运的时机。”列宁所说的“幸运时机”是指( )

A.马克思主义的诞生

B.西方帝国主义陷于第一次世界大战泥潭

C.俄国国内相对和平

D.布尔什维克党成了执政党

10.“祖国的命运,一旦全然交托给贫苦的普罗大众,哪怕敌人再强悍,也终将被赶走。”能印证这一观点的历史事件是( )

A.日本明治维新

B.德意志统一

C.俄国十月革命

D.中国辛亥革命

11.列宁曾指出,“直接按共产主义原则来调整国家产品生产和分配”的制度原则,必然“遭遇重重困境,很难实现”。为此进行的政策调整是( )

A.优先发展重工业

B.实行余粮收集制

C.允许私营企业发展

D.开展农业集体化

12.苏联在1937年完成农业集体化以后,几乎所有农业生产产量均低于1928年时的水平,只有播种面积和皮棉制品产量略有增加。面对苏联政治局下发的收购计划,农民只好将口粮及种子粮上交。这一现象反映了苏联( )

A.战时共产主义政策存在弊端

B.农业政策损害了农民利益

C.农业集体化背离了苏联模式

D.计划经济加剧了社会矛盾

13.甘地写道:“我宁愿要印度采用暴力来保护自己的荣誉,而不愿印度卑躬屈膝、含垢忍辱地听人家侮辱,失去自己的荣誉。可是我认为非暴力比暴力高明得多。”为此,甘地领导印度人民( )

A.成立国大党积极要求民族自治

B.建立印度和巴基斯坦脱离英国

C.与英印当局斗争争取印度自治和独立

D.以非暴力不合作的策略争取民主政治

14.印度的甘地和埃及的扎格鲁尔两个历史人物可以反映的共同主题是( )

A.社会主义运动蓬勃发展

B.战败国对国际秩序的不满

C.殖民地解放斗争

D.民族矛盾不可调和

15.1917年墨西哥颁布宪法,宪法规定:国家在任何时候皆有权利对私产加以限制……应采取必要措施以分散大地产;发展小土地持有制。这些规定( )

A.体现了社会主义所有制形式

B.违背了私有财产神圣不可侵犯的原则

C.反映了民族独立的强烈愿望

D.提供了限制大土地所有制的法律依据

16.1929年,德国纳粹党员有17多万人,到1932年迅速增加到100万。在当年的国会选举中,纳粹党获胜,成为第一大党。导致纳粹党人数激增和获胜的客观原因是( )

A.德国民众对凡尔赛体系的痛恨

B.纳粹党宣传社会主义欺骗民众

C.世界性经济危机对德国的影响

D.希特勒大力宣传扩张主义政策

17.20世纪30年代初,面对日本在华的军事挑衅,英法两国企图利用日本对中国东北的控制来牵制苏联,美国原想联合英国对日本施压,但因英国的装聋作哑而作罢。这表明此时英法对中国的政策( )

A.导致了国民政府的统治危机

B.成为日本扩大侵华战争的主要诱因

C.加速了华盛顿体系瓦解步伐

D.引发中国抗日救亡运动的不断高涨

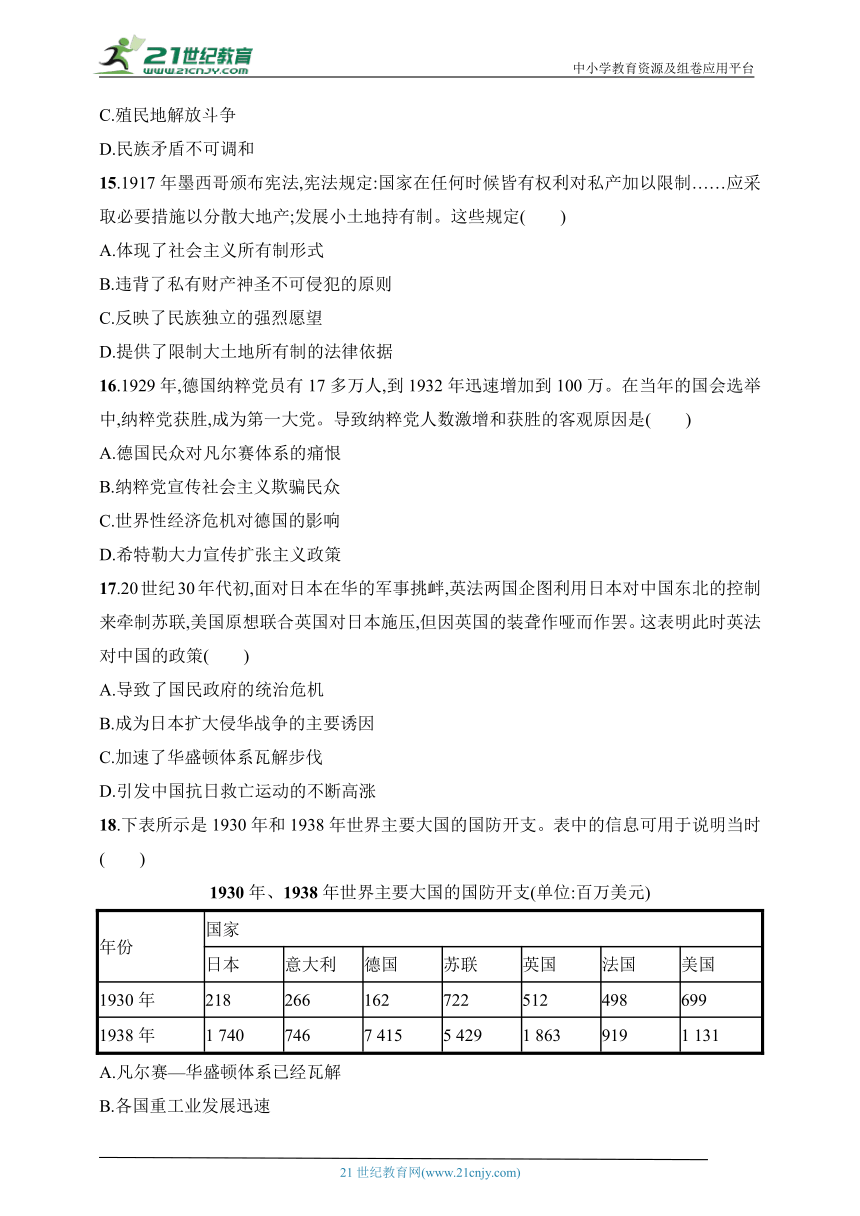

18.下表所示是1930年和1938年世界主要大国的国防开支。表中的信息可用于说明当时( )

1930年、1938年世界主要大国的国防开支(单位:百万美元)

年份 国家

日本 意大利 德国 苏联 英国 法国 美国

1930年 218 266 162 722 512 498 699

1938年 1 740 746 7 415 5 429 1 863 919 1 131

A.凡尔赛—华盛顿体系已经瓦解

B.各国重工业发展迅速

C.第二次世界大战规模越来越大

D.国际形势的日益紧张

19.1918年12月,丘吉尔宣称要消灭布尔什维克党,和德国人亲近,到1941年却说苏联的危难就是我们的危难。丘吉尔态度的变化( )

A.缘于法西斯主义的威胁

B.推动国际联盟的建立

C.基于对共产主义的认同

D.导致两极格局的形成

20.《联合国宪章》规定,将制裁侵略的权力集中于安理会,实行形成实质性事项的决议需要五个常任理事国一致同意。这说明联合国实行( )

A.大国一致原则

B.争端解决机制

C.委任统治原则

D.民族自决策略

二、非选择题(本大题3小题,共计40分)

21.阅读材料,回答问题。(14分)

材料一 凡尔赛—华盛顿体系的确立,带来了国际关系史上的重大变化:美国、日本对欧洲的中心地位提出了挑战,美日对国际事态的发展开始产生重要影响;国际体系不再仅限于欧洲,一个在地理空间上囊括全球、以资本主义世界经济体系为基础、现代民族国家为主导的全球性国际体系初步形成。凡尔赛—华盛顿体系是列强重新瓜分世界的体系,对德国的惩罚过于苛刻,同时也难以约束日本等列强的侵略行为;成为世界强国的美国未加入国联,不愿意承担应有的大国责任。这些导致凡尔赛—华盛顿体系只存活了不到20年,同其他几个国际体系相比较,成了最短命的体系。

——摘编自刘建飞《凡尔赛—华盛顿体系:最短命的国际体系》等

材料二 我们不妨将雅尔塔体系与凡尔赛体系做一比较。凡尔赛体系根本不重视健全战败国德国的民主化进程,而是从战胜国的绝对利益出发,一味强迫它接受“有罪”之说,致使德国人民把战败带来的一切不幸统归之于政府当局,最终导致了纳粹党的上台;对殖民地虽宣称给以民族自决权,不过口惠而已,委任统治只是另一种殖民统治形式。在凡尔赛体系下,战胜国只顾保护自己的和平与既得利益,不积极维护世界和平。由此我们可以看出,雅尔塔体系与凡尔赛体系有着根本的不同。

——摘编自徐蓝《试论雅尔塔体系对战后国际关系的影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析凡尔赛—华盛顿体系短命的主要原因。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出与凡尔赛体系相比,雅尔塔体系的不同之处(任举两例),并简要评价雅尔塔体系。(8分)

22.阅读材料,回答问题。(12分)

材料 十月革命后,俄国无论从政治上还是经济上都发生了大变革,列宁的经济思想也在不断摸索中向前发展。列宁不断地根据俄国的基本国情来调整经济政策,同时也丰富和完善了马克思主义的社会主义经济建设的思想。研究十月革命后列宁经济思想的变化对于今天我们建设中国特色社会主义社会有着十分重要的意义。

——摘编自柴昭元《十月革命后列宁经济建设思想的变化》

根据材料并结合所学知识,围绕“十月革命后列宁的经济建设思想”;自行拟定一个具体论题,并进行论证。(要求:表述成文,持论有据,论证充分,逻辑清晰)

23.阅读材料,回答问题。(14分)

材料一 1921年华盛顿会议期间,日美围绕彼此海军主力舰吨位比例问题争夺甚为激烈。日美双方就此一问题僵持不下。1931年和1934年,日本先后通过旨在扩充海军军备的“第一次补充计划”和“第二次补充计划”。这种疯狂的造舰活动使日本海军实力急剧膨胀。1934年12月和1936年1月,日本先后废除《华盛顿海军协定》并退出“伦敦海军裁军会议”。到1936年末,日本海军总吨位已扩充至美国的68%,而其中新锐舰艇吨位则达到美国的81%,这为日本实施“南进”提供了坚实的基础。

材料二 日本的扩张遭到美国回击,美国开始禁止向日本出口航空汽油和废铁。当时,日本的主要资源大多需从美国进口,因此美国的经济制裁确使日本军部一时感到不安。但日本军部的“南进”扩张政策已定,仅此制裁一项无法促其改变。更重要的是,在日本军部看来,南洋蕴含丰富资源,一旦日本“南进”拿下南洋,即可将南洋资源掠为己有,从而实现资源的“自给自足”,便无需依赖美国的资源供给。可见,美国的制裁并未对日本产生重大影响。此时的日本确已抱定一心“南进”、对美一战的决心。

——以上材料均摘编自徐传博《军备竞赛与太平洋战争的起源》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析美日军备竞赛兴起的背景。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简析美日军备竞赛的影响。(8分)

答案:

1.D 据材料可知,帝国主义列强为满足经济扩张的需要,掀起瓜分世界的狂潮,从而加剧了列强之间的矛盾,孕育着世界大战的冲突,D项正确。

2.A 根据材料可知,19世纪末20世纪初的欧洲,因为“每个事件都倾向于发展成两个阵营之间实力的较量”,萨拉热窝事件,这原本是一个特定的民族事件,已经无法由当事方在自身范围内解决,最终引发了第一次世界大战,A项正确。

3.D “施里芬计划”中将德军的主力放在西线,东线以最小的军事部署采取防守态势,其依据是认识到西线英法作战能力强大和东线俄国作战能力的低下,D项正确。

4.D 根据材料信息可知,19世纪末,美国的经济实力明显增强,使美国逐步调整对外政策,从孤立主义发展到主动参与国际事务,扩大美国的国际影响力,故选D项。

5.B 根据材料信息可知,巴黎和会实质是一次帝国主义的分赃会议,列强之间矛盾重重,故选B项。

6.B 第一次世界大战空前惨烈,反对战争、要求和平的运动日益高涨,人们希望建立一个国际机构来防止战争的愿望更加强烈,国际联盟的建立反映了各国对国际和平、安全与合作的渴望,故选B项。

7.C 根据材料并结合所学知识可知,第一次世界大战动摇了欧洲的优势地位,开始改变以欧洲为中心的国际格局,故C项正确;A项在材料中无法体现,排除;苏俄在第一次世界大战后并未确立世界霸权,排除B项;第一次世界大战动摇了欧洲的优势地位,以欧洲为中心的国际格局开始改变,但这不等于欧洲中心地位已经丧失,排除D项。

8.A 20世纪初,资本主义发展到垄断阶段,即帝国主义阶段,而列宁主义是帝国时代的马克思主义,可得列宁提出这一观点主要基于帝国主义阶段的新变化,故选A项。

9.B 列宁所说的“十月”“幸运的时机”应该指的是十月革命的有利时机,结合所学知识可知当时西方列强正陷于第一次世界大战的泥潭,无暇他顾,而俄国在前线的失利激化了其国内的阶级矛盾,为十月革命的爆发提供了有利的时机,故选B项。

10.C 所谓的“贫苦的普罗大众”指的是劳动人民,材料认为劳动阶级掌握了国家政权,将焕发出强大的战斗力,结合所学知识可知,俄国十月革命是无产阶级领导的革命,C项正确。

11.C “直接按共产主义原则来调整国家产品生产和分配”是指战时共产主义政策,列宁认为这一政策“重重困境,很难实现”,为此,苏维埃政权实施了允许私营企业发展的新经济政策,C项正确。

12.B 据材料分析可知,苏联完成农业集体化以后,农业生产产量下降,农民的利益严重受损,说明此时的农业政策损害了农民利益,故选B项。

13.C 据材料可知,印度人民在甘地领导下,多次发起“非暴力不合作”运动,目的在于争取印度的自治和独立,C项正确。

14.C 印度甘地领导的非暴力不合作运动反对英国的殖民统治,埃及的扎格鲁尔领导的华夫脱党组织护宪运动,要求英国放弃特权,由此可知二者都是殖民地解放斗争,故选C项。

15.D 据材料信息可知,墨西哥颁布宪法,限制了大地产制,发展了小土地所有制,故选D项;墨西哥宪法是资本主义性质的宪法,并未体现社会主义所有制形式,排除A项;墨西哥宪法肯定国家对土地和水流的所有权,并未违背私有财产不可侵犯的原则,排除B项;墨西哥宪法颁布时已然实现民族独立,排除C项。

16.C 1929—1932年是世界经济危机的爆发时期,德国经济、政治遭受严重冲击,社会矛盾尖锐,纳粹党趁机进行欺骗性宣传,获得大批支持,C项正确。德国民众对凡尔赛体系的仇恨由来已久,不能解释纳粹党在1932年迅速发展的原因,排除A项;纳粹党的欺骗性宣传、希特勒宣传扩张主义都是主观原因,排除B、D两项。

17.C 据材料可知,九一八事变后,英法对日本侵占中国东北采取纵容的绥靖政策,导致美国联合英国压制日本的想法无法实现,这有利于日本扩大在中国的侵略,从而加速了美国所主导的华盛顿体系的瓦解,故选C项。

18.D 据材料可知,与1930年相比,1938年世界主要大国的国防开支都在增加,可见国际形势的日益紧张,故选D项。

19.A 据材料可知,1941年,法西斯势力猖獗,整个欧洲大陆遭到法西斯德国侵略,为了联合苏联共同抗德,丘吉尔才强调苏联的危难就是我们的危难,故选A项;1920年,国际联盟就已建立,排除B项;丘吉尔态度的变化源于国家利益,而非认同共产主义,排除C项;20世纪50年代中期,美苏全面冷战对峙,两极格局正式形成,排除D项。

20.A 据材料“决议需要五个常任理事国一致同意”可知,联合国内在决策过程中实行的是大国一致原则,故选A项。

21.参考答案 (1)原因:凡尔赛—华盛顿体系是帝国主义列强重新瓜分世界的体系;体系中存在战胜国与战败国、战胜国之间、帝国主义与被压迫民族等各种矛盾;对战败国的严苛惩罚等刺激了极端民族主义的泛滥;在大萧条的冲击下,法西斯主义乘势而起;美国、苏联等大国参与有限,对新的侵略缺乏约束等。

(2)举例:对战败国实行民主化改造,成立国际军事法庭审判惩治法西斯战犯;对德、日、意的殖民地及国联的委任统治地实行托管,原则上承认被压迫民族的独立权利;成立联合国,维护国际和平与安全,加强国际合作,促进全球经济社会发展。

评价:雅尔塔体系是反法西斯战争胜利的产物,提倡不同社会制度国家之间的共处与合作;同时也是大国相互妥协的产物,带有明显的强权政治色彩,严重损害了一些弱小国家和民族的利益。

22.参考答案 示例

论题:十月革命后列宁的经济建设遵循了实事求是的指导原则。

论证:俄国十月革命胜利后,国内外的敌对势力联合起来,企图把第一个社会主义国家扼杀在摇篮里。1918年夏,苏俄进入艰难困苦的国内战争时期。在这种情况下,列宁等苏共领导人决定实行“战时共产主义”政策。包括工业企业国有化和余粮征集制,取消自由贸易,最大限度保证前线战事的胜利。战时共产主义政策保障了战争的胜利,巩固了新生的社会主义政权,但同时也损害了农民利益,压制了苏俄经济的发展。列宁对此做了反思,从1921年春天开始实行新经济政策。新经济政策以粮食税取代余粮收集制,减轻了农民负担,允许私营企业的发展,促进了苏俄经济的恢复与发展。

综上所述,列宁坚持实事求是的原则,根据不同阶段的国情不断地修改其经济政策,对经济体制及其模式提出了改革的构想,不仅有利于苏俄经济的发展,而且对于今天我们的社会主义制度有着现实指导意义。

23.参考答案 (1)背景:资本主义各国政治、经济发展的不平衡性;帝国主义之间的殖民争夺;华盛顿会议并未妥善处理好大国间的利益纷争;日本“南进”政策的推动;日本法西斯势力的崛起。

(2)影响:影响了太平洋地区的和平与稳定;加速了日本军国主义的膨胀;加剧了美日两国间的矛盾;加快了太平洋战争的爆发。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2025人教版历史必修下册

第七单元测评

一、选择题(本大题20小题,每题3分,共计60分)

1.为了抢夺商品市场、原料产地和投资场所,受垄断资产阶级支配的西方列强掀起了瓜分世界的狂潮,广袤的亚洲、非洲及星罗棋布的太平洋岛屿,则成为列强争夺的对象。这一现象( )

A.说明资本原始积累已经完成

B.推动了全球化分工的发展

C.反映了先进生产方式的普及

D.加剧了世界的危机与冲突

2.19世纪末20世纪初的欧洲,每个事件都倾向于发展成两个阵营之间实力的较量。一个特定的民族事件,如奥匈帝国斐迪南大公的遇刺,已经无法由当事方在自身范围内解决。据此可推断,当时( )

A.集团对抗助推了第一次世界大战的爆发

B.欧洲各国关注世界和平发展

C.帝国主义各国实力对比悬殊

D.帝国主义与殖民地矛盾激化

3.1906年,德国“施里芬计划”最终完成,其核心思想是速决战。该计划为了保证西线右翼兵力,把防御东普鲁士的德军降到最低的限度,只留10个不满员的师。该计划制定是基于( )

A.苏俄退出第一次世界大战的愿望十分强烈

B.英国奉行欧洲均势拒绝援法

C.东线在战争中的地位无足轻重

D.对俄国作战能力的忽视和低估

4.《世界:一部历史》中认为,“19世纪末的美国已经照搬了西欧国家的制造业和工业经济,随着大战持续进行,孤立主义政策逐渐变得不切实际,如果不适时参战,战后世界将与美国无缘”。由此可见,第一次世界大战时期的美国( )

A.与西欧国家经济利益趋同

B.永远放弃了孤立主义外交政策

C.为维护世界和平积极参战

D.谋求匹配经济实力的国际地位

5.在巴黎和会上,围绕着不同的议题,列强之间不断改变着排列组合,既勾结又争夺。列宁讥讽地说:“他们像野兽一样彼此斗来斗去,互相撕咬。”这说明( )

A.世界和平成为主流

B.列强之间矛盾重重

C.美苏矛盾成为焦点

D.两极格局最终形成

6.在巴黎和会上,美国主张建立国际联盟,提出联盟各会员国应保证“领土完整和政治独立”;如果发生领土争端,国联有权干预。经过英法等国的努力,国际联盟于1920年正式成立。国际联盟能够成立主要缘于( )

A.历史发展的必然

B.第一次世界大战的深刻教训

C.英法等国的努力

D.美国的积极倡导

7.第一次世界大战使英国付出昂贵的代价,英国再也没有足够的力量来维持它在中东的核心地位。与此同时,美国和日本向它发起挑战,并最终超过了它;苏俄也徐徐登上了世界强国的宝座。这反映出( )

A.帝国主义力量的削弱

B.俄国世界霸权的确立

C.战后世界格局的改变

D.欧洲中心地位的丧失

8.19世纪中期,马克思和恩格斯提出社会主义革命会在发达资本主义国家“同时发生”的设想;但是,列宁于1915年提出“社会主义可能首先在少数甚至在单独一个资本主义国家内获得胜利”的观点。列宁提出这一观点主要基于( )

A.帝国主义阶段的新变化

B.国际工人运动的不断高涨

C.第一次世界大战的爆发

D.巴黎公社失败的教训

9.列宁在俄共(布)第七次(紧急)代表大会上说:“在十月的时候,我们恰好碰上了这样一个时机,俄国革命恰好碰上了一个幸运的时机。”列宁所说的“幸运时机”是指( )

A.马克思主义的诞生

B.西方帝国主义陷于第一次世界大战泥潭

C.俄国国内相对和平

D.布尔什维克党成了执政党

10.“祖国的命运,一旦全然交托给贫苦的普罗大众,哪怕敌人再强悍,也终将被赶走。”能印证这一观点的历史事件是( )

A.日本明治维新

B.德意志统一

C.俄国十月革命

D.中国辛亥革命

11.列宁曾指出,“直接按共产主义原则来调整国家产品生产和分配”的制度原则,必然“遭遇重重困境,很难实现”。为此进行的政策调整是( )

A.优先发展重工业

B.实行余粮收集制

C.允许私营企业发展

D.开展农业集体化

12.苏联在1937年完成农业集体化以后,几乎所有农业生产产量均低于1928年时的水平,只有播种面积和皮棉制品产量略有增加。面对苏联政治局下发的收购计划,农民只好将口粮及种子粮上交。这一现象反映了苏联( )

A.战时共产主义政策存在弊端

B.农业政策损害了农民利益

C.农业集体化背离了苏联模式

D.计划经济加剧了社会矛盾

13.甘地写道:“我宁愿要印度采用暴力来保护自己的荣誉,而不愿印度卑躬屈膝、含垢忍辱地听人家侮辱,失去自己的荣誉。可是我认为非暴力比暴力高明得多。”为此,甘地领导印度人民( )

A.成立国大党积极要求民族自治

B.建立印度和巴基斯坦脱离英国

C.与英印当局斗争争取印度自治和独立

D.以非暴力不合作的策略争取民主政治

14.印度的甘地和埃及的扎格鲁尔两个历史人物可以反映的共同主题是( )

A.社会主义运动蓬勃发展

B.战败国对国际秩序的不满

C.殖民地解放斗争

D.民族矛盾不可调和

15.1917年墨西哥颁布宪法,宪法规定:国家在任何时候皆有权利对私产加以限制……应采取必要措施以分散大地产;发展小土地持有制。这些规定( )

A.体现了社会主义所有制形式

B.违背了私有财产神圣不可侵犯的原则

C.反映了民族独立的强烈愿望

D.提供了限制大土地所有制的法律依据

16.1929年,德国纳粹党员有17多万人,到1932年迅速增加到100万。在当年的国会选举中,纳粹党获胜,成为第一大党。导致纳粹党人数激增和获胜的客观原因是( )

A.德国民众对凡尔赛体系的痛恨

B.纳粹党宣传社会主义欺骗民众

C.世界性经济危机对德国的影响

D.希特勒大力宣传扩张主义政策

17.20世纪30年代初,面对日本在华的军事挑衅,英法两国企图利用日本对中国东北的控制来牵制苏联,美国原想联合英国对日本施压,但因英国的装聋作哑而作罢。这表明此时英法对中国的政策( )

A.导致了国民政府的统治危机

B.成为日本扩大侵华战争的主要诱因

C.加速了华盛顿体系瓦解步伐

D.引发中国抗日救亡运动的不断高涨

18.下表所示是1930年和1938年世界主要大国的国防开支。表中的信息可用于说明当时( )

1930年、1938年世界主要大国的国防开支(单位:百万美元)

年份 国家

日本 意大利 德国 苏联 英国 法国 美国

1930年 218 266 162 722 512 498 699

1938年 1 740 746 7 415 5 429 1 863 919 1 131

A.凡尔赛—华盛顿体系已经瓦解

B.各国重工业发展迅速

C.第二次世界大战规模越来越大

D.国际形势的日益紧张

19.1918年12月,丘吉尔宣称要消灭布尔什维克党,和德国人亲近,到1941年却说苏联的危难就是我们的危难。丘吉尔态度的变化( )

A.缘于法西斯主义的威胁

B.推动国际联盟的建立

C.基于对共产主义的认同

D.导致两极格局的形成

20.《联合国宪章》规定,将制裁侵略的权力集中于安理会,实行形成实质性事项的决议需要五个常任理事国一致同意。这说明联合国实行( )

A.大国一致原则

B.争端解决机制

C.委任统治原则

D.民族自决策略

二、非选择题(本大题3小题,共计40分)

21.阅读材料,回答问题。(14分)

材料一 凡尔赛—华盛顿体系的确立,带来了国际关系史上的重大变化:美国、日本对欧洲的中心地位提出了挑战,美日对国际事态的发展开始产生重要影响;国际体系不再仅限于欧洲,一个在地理空间上囊括全球、以资本主义世界经济体系为基础、现代民族国家为主导的全球性国际体系初步形成。凡尔赛—华盛顿体系是列强重新瓜分世界的体系,对德国的惩罚过于苛刻,同时也难以约束日本等列强的侵略行为;成为世界强国的美国未加入国联,不愿意承担应有的大国责任。这些导致凡尔赛—华盛顿体系只存活了不到20年,同其他几个国际体系相比较,成了最短命的体系。

——摘编自刘建飞《凡尔赛—华盛顿体系:最短命的国际体系》等

材料二 我们不妨将雅尔塔体系与凡尔赛体系做一比较。凡尔赛体系根本不重视健全战败国德国的民主化进程,而是从战胜国的绝对利益出发,一味强迫它接受“有罪”之说,致使德国人民把战败带来的一切不幸统归之于政府当局,最终导致了纳粹党的上台;对殖民地虽宣称给以民族自决权,不过口惠而已,委任统治只是另一种殖民统治形式。在凡尔赛体系下,战胜国只顾保护自己的和平与既得利益,不积极维护世界和平。由此我们可以看出,雅尔塔体系与凡尔赛体系有着根本的不同。

——摘编自徐蓝《试论雅尔塔体系对战后国际关系的影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析凡尔赛—华盛顿体系短命的主要原因。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出与凡尔赛体系相比,雅尔塔体系的不同之处(任举两例),并简要评价雅尔塔体系。(8分)

22.阅读材料,回答问题。(12分)

材料 十月革命后,俄国无论从政治上还是经济上都发生了大变革,列宁的经济思想也在不断摸索中向前发展。列宁不断地根据俄国的基本国情来调整经济政策,同时也丰富和完善了马克思主义的社会主义经济建设的思想。研究十月革命后列宁经济思想的变化对于今天我们建设中国特色社会主义社会有着十分重要的意义。

——摘编自柴昭元《十月革命后列宁经济建设思想的变化》

根据材料并结合所学知识,围绕“十月革命后列宁的经济建设思想”;自行拟定一个具体论题,并进行论证。(要求:表述成文,持论有据,论证充分,逻辑清晰)

23.阅读材料,回答问题。(14分)

材料一 1921年华盛顿会议期间,日美围绕彼此海军主力舰吨位比例问题争夺甚为激烈。日美双方就此一问题僵持不下。1931年和1934年,日本先后通过旨在扩充海军军备的“第一次补充计划”和“第二次补充计划”。这种疯狂的造舰活动使日本海军实力急剧膨胀。1934年12月和1936年1月,日本先后废除《华盛顿海军协定》并退出“伦敦海军裁军会议”。到1936年末,日本海军总吨位已扩充至美国的68%,而其中新锐舰艇吨位则达到美国的81%,这为日本实施“南进”提供了坚实的基础。

材料二 日本的扩张遭到美国回击,美国开始禁止向日本出口航空汽油和废铁。当时,日本的主要资源大多需从美国进口,因此美国的经济制裁确使日本军部一时感到不安。但日本军部的“南进”扩张政策已定,仅此制裁一项无法促其改变。更重要的是,在日本军部看来,南洋蕴含丰富资源,一旦日本“南进”拿下南洋,即可将南洋资源掠为己有,从而实现资源的“自给自足”,便无需依赖美国的资源供给。可见,美国的制裁并未对日本产生重大影响。此时的日本确已抱定一心“南进”、对美一战的决心。

——以上材料均摘编自徐传博《军备竞赛与太平洋战争的起源》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析美日军备竞赛兴起的背景。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简析美日军备竞赛的影响。(8分)

答案:

1.D 据材料可知,帝国主义列强为满足经济扩张的需要,掀起瓜分世界的狂潮,从而加剧了列强之间的矛盾,孕育着世界大战的冲突,D项正确。

2.A 根据材料可知,19世纪末20世纪初的欧洲,因为“每个事件都倾向于发展成两个阵营之间实力的较量”,萨拉热窝事件,这原本是一个特定的民族事件,已经无法由当事方在自身范围内解决,最终引发了第一次世界大战,A项正确。

3.D “施里芬计划”中将德军的主力放在西线,东线以最小的军事部署采取防守态势,其依据是认识到西线英法作战能力强大和东线俄国作战能力的低下,D项正确。

4.D 根据材料信息可知,19世纪末,美国的经济实力明显增强,使美国逐步调整对外政策,从孤立主义发展到主动参与国际事务,扩大美国的国际影响力,故选D项。

5.B 根据材料信息可知,巴黎和会实质是一次帝国主义的分赃会议,列强之间矛盾重重,故选B项。

6.B 第一次世界大战空前惨烈,反对战争、要求和平的运动日益高涨,人们希望建立一个国际机构来防止战争的愿望更加强烈,国际联盟的建立反映了各国对国际和平、安全与合作的渴望,故选B项。

7.C 根据材料并结合所学知识可知,第一次世界大战动摇了欧洲的优势地位,开始改变以欧洲为中心的国际格局,故C项正确;A项在材料中无法体现,排除;苏俄在第一次世界大战后并未确立世界霸权,排除B项;第一次世界大战动摇了欧洲的优势地位,以欧洲为中心的国际格局开始改变,但这不等于欧洲中心地位已经丧失,排除D项。

8.A 20世纪初,资本主义发展到垄断阶段,即帝国主义阶段,而列宁主义是帝国时代的马克思主义,可得列宁提出这一观点主要基于帝国主义阶段的新变化,故选A项。

9.B 列宁所说的“十月”“幸运的时机”应该指的是十月革命的有利时机,结合所学知识可知当时西方列强正陷于第一次世界大战的泥潭,无暇他顾,而俄国在前线的失利激化了其国内的阶级矛盾,为十月革命的爆发提供了有利的时机,故选B项。

10.C 所谓的“贫苦的普罗大众”指的是劳动人民,材料认为劳动阶级掌握了国家政权,将焕发出强大的战斗力,结合所学知识可知,俄国十月革命是无产阶级领导的革命,C项正确。

11.C “直接按共产主义原则来调整国家产品生产和分配”是指战时共产主义政策,列宁认为这一政策“重重困境,很难实现”,为此,苏维埃政权实施了允许私营企业发展的新经济政策,C项正确。

12.B 据材料分析可知,苏联完成农业集体化以后,农业生产产量下降,农民的利益严重受损,说明此时的农业政策损害了农民利益,故选B项。

13.C 据材料可知,印度人民在甘地领导下,多次发起“非暴力不合作”运动,目的在于争取印度的自治和独立,C项正确。

14.C 印度甘地领导的非暴力不合作运动反对英国的殖民统治,埃及的扎格鲁尔领导的华夫脱党组织护宪运动,要求英国放弃特权,由此可知二者都是殖民地解放斗争,故选C项。

15.D 据材料信息可知,墨西哥颁布宪法,限制了大地产制,发展了小土地所有制,故选D项;墨西哥宪法是资本主义性质的宪法,并未体现社会主义所有制形式,排除A项;墨西哥宪法肯定国家对土地和水流的所有权,并未违背私有财产不可侵犯的原则,排除B项;墨西哥宪法颁布时已然实现民族独立,排除C项。

16.C 1929—1932年是世界经济危机的爆发时期,德国经济、政治遭受严重冲击,社会矛盾尖锐,纳粹党趁机进行欺骗性宣传,获得大批支持,C项正确。德国民众对凡尔赛体系的仇恨由来已久,不能解释纳粹党在1932年迅速发展的原因,排除A项;纳粹党的欺骗性宣传、希特勒宣传扩张主义都是主观原因,排除B、D两项。

17.C 据材料可知,九一八事变后,英法对日本侵占中国东北采取纵容的绥靖政策,导致美国联合英国压制日本的想法无法实现,这有利于日本扩大在中国的侵略,从而加速了美国所主导的华盛顿体系的瓦解,故选C项。

18.D 据材料可知,与1930年相比,1938年世界主要大国的国防开支都在增加,可见国际形势的日益紧张,故选D项。

19.A 据材料可知,1941年,法西斯势力猖獗,整个欧洲大陆遭到法西斯德国侵略,为了联合苏联共同抗德,丘吉尔才强调苏联的危难就是我们的危难,故选A项;1920年,国际联盟就已建立,排除B项;丘吉尔态度的变化源于国家利益,而非认同共产主义,排除C项;20世纪50年代中期,美苏全面冷战对峙,两极格局正式形成,排除D项。

20.A 据材料“决议需要五个常任理事国一致同意”可知,联合国内在决策过程中实行的是大国一致原则,故选A项。

21.参考答案 (1)原因:凡尔赛—华盛顿体系是帝国主义列强重新瓜分世界的体系;体系中存在战胜国与战败国、战胜国之间、帝国主义与被压迫民族等各种矛盾;对战败国的严苛惩罚等刺激了极端民族主义的泛滥;在大萧条的冲击下,法西斯主义乘势而起;美国、苏联等大国参与有限,对新的侵略缺乏约束等。

(2)举例:对战败国实行民主化改造,成立国际军事法庭审判惩治法西斯战犯;对德、日、意的殖民地及国联的委任统治地实行托管,原则上承认被压迫民族的独立权利;成立联合国,维护国际和平与安全,加强国际合作,促进全球经济社会发展。

评价:雅尔塔体系是反法西斯战争胜利的产物,提倡不同社会制度国家之间的共处与合作;同时也是大国相互妥协的产物,带有明显的强权政治色彩,严重损害了一些弱小国家和民族的利益。

22.参考答案 示例

论题:十月革命后列宁的经济建设遵循了实事求是的指导原则。

论证:俄国十月革命胜利后,国内外的敌对势力联合起来,企图把第一个社会主义国家扼杀在摇篮里。1918年夏,苏俄进入艰难困苦的国内战争时期。在这种情况下,列宁等苏共领导人决定实行“战时共产主义”政策。包括工业企业国有化和余粮征集制,取消自由贸易,最大限度保证前线战事的胜利。战时共产主义政策保障了战争的胜利,巩固了新生的社会主义政权,但同时也损害了农民利益,压制了苏俄经济的发展。列宁对此做了反思,从1921年春天开始实行新经济政策。新经济政策以粮食税取代余粮收集制,减轻了农民负担,允许私营企业的发展,促进了苏俄经济的恢复与发展。

综上所述,列宁坚持实事求是的原则,根据不同阶段的国情不断地修改其经济政策,对经济体制及其模式提出了改革的构想,不仅有利于苏俄经济的发展,而且对于今天我们的社会主义制度有着现实指导意义。

23.参考答案 (1)背景:资本主义各国政治、经济发展的不平衡性;帝国主义之间的殖民争夺;华盛顿会议并未妥善处理好大国间的利益纷争;日本“南进”政策的推动;日本法西斯势力的崛起。

(2)影响:影响了太平洋地区的和平与稳定;加速了日本军国主义的膨胀;加剧了美日两国间的矛盾;加快了太平洋战争的爆发。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体