第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点--2025人教版历史选择性必修3同步练习题(含答案)

文档属性

| 名称 | 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点--2025人教版历史选择性必修3同步练习题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 317.6KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-11 07:20:01 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2025人教版历史选择性必修3

第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

A组必备基础巩固

题组1 中华文化的发展历程

1.中华文化博大精深,儒家“祖述尧舜,宪章文武”,墨家“行禹道”“用夏政”,道家以伏羲和神农氏为理论源泉,至稷下学派则以“黄帝为祖,老子为宗”,这可以用来说明( )

A.神话传说真实可信

B.诸子百家互相借鉴

C.农耕文明凸显权威

D.民本思想源远流长

2.《左传》记载子路在卫国内乱中被人“以戈击之,断缨。子路曰:‘君子死,冠不免。’结缨而死”。子路在生死攸关的搏杀时刻不肯“免冠”,这折射出 ( )

A.礼乐制度塑造士人品格

B.先秦思想家的道德诉求

C.代表封建贵族价值标准

D.儒学成为社会主流观念

3.王阳明曾对弟子说:“人皆有良知,圣人之学,就是致此良知……虽是愚人,只要他肯致良知,就和圣人无异。此良知所以为圣愚而同具备,而皆可为尧舜者,以此也。”这一说法( )

A.隐含着一定的平等观念

B.在社会上引发很大震动

C.沉重地打击了君主专制

D.体现出其对儒学的批判

4.下图为1861年某思想家提出的主张。与洋务派相比,其主张的特色在于( )

◇以中国之伦常名教为原本,辅以诸国富强之术

◇(中国)人无弃才不如夷,地无遗利不如夷,君民不隔不如夷,名实必符不如夷

A.完整阐述了“中体西用”的内涵

B.充分认识到了中国伦理纲常的价值

C.冲击了顽固派对中国传统的坚守

D.超越了洋务派富国强兵之术的阐释

题组2 中华优秀传统文化的内涵

5.《乐记》是创作于西汉的最早具有比较完整体系的音乐理论著作。它记载:“乐者,天地之和也。礼者,天地之序也。和,故百物皆化;序,故群物皆别。”下列最符合作者观点的是( )

A.儒家核心思想的传承

B.民族文化的认同性

C.秩序与和谐的重要性

D.天人感应的合理性

6.孔子提出“为政以德”,强调“道之以德,齐之以礼”,他要求人人都应该“见贤思齐焉,见不贤而内自省也”;墨子认为“夫尚贤者,政之本也”,主张“贤者举而上之,富而贵之,以为官长”。二者都主张( )

A.改革内政,重构统治秩序

B.重视贤德,变革选拔标准

C.崇德尚贤,规范统治行为

D.抑制暴政,稳定社会秩序

7.以王艮为代表的泰州学派,将王阳明之学中“人皆可为圣人”的命题大加发挥,将玄妙的“天理”世俗化,提出“圣人之道,无异于百姓日用”。该学派从者云集,成为晚明显学。这一思想( )

A.带有强烈保守主义倾向

B.蕴含传统民本治国思想

C.体现出回归理学的趋势

D.根本否定传统纲常伦理

题组3 中华优秀传统文化的特点和价值

8.山西高平羊头山神农庙中北齐天保二年(551年)的碑上刻有“神农,圣灵所托,远瞩太行”“精舍立趾,伽蓝有处”“招集名僧,妙聪永侍”“地称唐公,山号羊头”等文字。该碑文反映了( )

A.中外文化交流频繁

B.佛教冲击了传统文化

C.北齐遏制宗教发展

D.中华文化多元包容性

9.韩愈在《原道》中说:“博爱之谓仁,行而宜之之谓义,由是而之焉之谓道。”由此可知,韩愈对“道”的解释意在( )

A.复兴儒学

B.推动佛教本土化

C.传播道教

D.阐明天理的内涵

10.武术是中国传统的体育项目。下表体现了中华武术蕴含的独特魅力,由此可知中华武术( )

技击观 以静制动、以柔克刚、后发先制、性命双修

健身观 形神合一、内外兼修、内养性情、外练筋骨

意境观 形意统合、形神兼备、天人合一、物我两忘

抱拳礼 右手握拳,寓意尚武;左手掩拳,寓意崇德

A.浸润着传统文化理念

B.凸显礼仪教化与伦理秩序

C.根植于传统佛道思想

D.决定国人精神品格的形成

B组关键能力提升

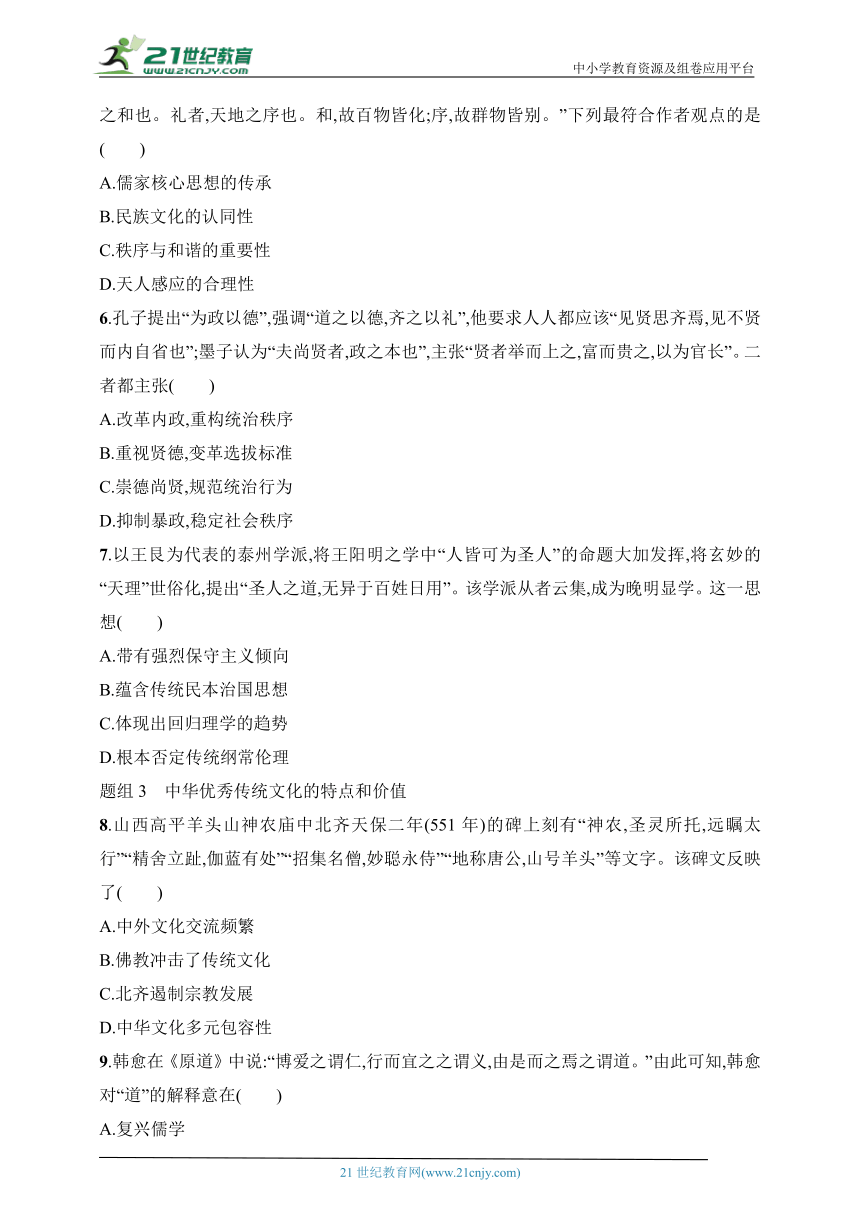

11.商周时期的青铜器已经出现一定的人物形象。下图所示,西周中期以前,人物周身添加了大量的神秘纹样,表现为一种夸张且神秘威严的形式。西周中期以后,青铜器上的人物形象没有了之前的狞厉,逐渐表现出写实主义风格。这一转变反映了商周时期( )

A.民本观念逐渐地成为主流

B.人与自然关系愈发消极

C.理性的思想因素有所增长

D.社会矛盾逐渐走向尖锐

12.梁漱溟的《中国文化要义》提到:中国人爱说“读书明理”,这个“理”何所指 它不包含物理的理、化学的理、一切自然科学的理,社会科学上许多理,亦不包括在内。中国的书所讲的“理”偏乎人世间许多情理。由此可见,中国的“理”( )

A.推动社会核心价值观嬗变

B.体现对理想化的人格追求

C.使儒学完成哲学化思辨化

D.源于新的经营方式的产生

13.先秦时期有“削木为钅豦”(钅豦,支撑钟的木制结构)的故事,描述了匠人从“斋以静心”到选材再到完成的制钅豦全过程。在这一过程中,要达到去功利、去智巧、去我的地步,然后才能入山林、观天性,“钅豦成,见者惊犹鬼神”。该故事( )

A.反映了佛家的心外无物

B.映射了尊法敬天的社会理念

C.体现了道家的天人合一

D.蕴含着中华文化的人本精神

14.下表所示为中国古代部分经典著作中的重要内容。这些内容反映出的共同思想内涵是( )

著作 内容

《国语》 “和实生物,同则不继。以他平他谓之和,故能丰长而物归之”

《左传》 “和如羹焉”

《中庸》 “致中和,天地位焉,万物育焉”

A.在当今世界仍具有明显的现实意义

B.强调用道德礼制来维护社会的秩序

C.体现批判继承与引介相结合的特点

D.保障了中华文明的稳定性和连续性

C组学科素养创新

15.阅读材料,回答问题。(12分)

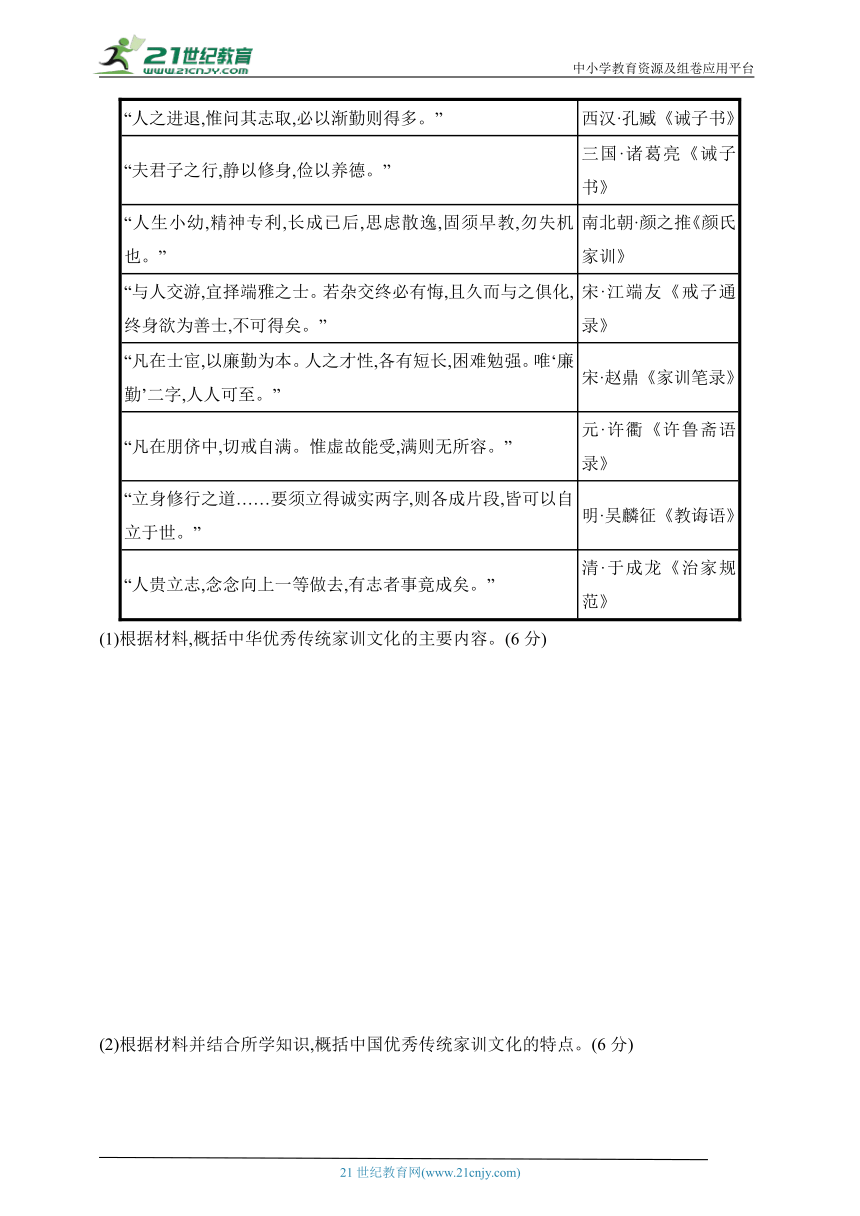

材料 中国传统家训文化的发展大体分为先秦的萌芽期、汉唐的发展成熟期、宋元明清时的鼎盛至近代的转型,形成了中华优秀传统家训文化。

“人之进退,惟问其志取,必以渐勤则得多。” 西汉·孔臧《诫子书》

“夫君子之行,静以修身,俭以养德。” 三国·诸葛亮《诫子书》

“人生小幼,精神专利,长成已后,思虑散逸,固须早教,勿失机也。” 南北朝·颜之推《颜氏家训》

“与人交游,宜择端雅之士。若杂交终必有悔,且久而与之俱化,终身欲为善士,不可得矣。” 宋·江端友《戒子通录》

“凡在士宦,以廉勤为本。人之才性,各有短长,困难勉强。唯‘廉勤’二字,人人可至。” 宋·赵鼎《家训笔录》

“凡在朋侪中,切戒自满。惟虚故能受,满则无所容。” 元·许衢《许鲁斋语录》

“立身修行之道……要须立得诚实两字,则各成片段,皆可以自立于世。” 明·吴麟征《教诲语》

“人贵立志,念念向上一等做去,有志者事竟成矣。” 清·于成龙《治家规范》

(1)根据材料,概括中华优秀传统家训文化的主要内容。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,概括中国优秀传统家训文化的特点。(6分)

16.阅读材料,回答问题。(12分)

材料一 《周易》中写道:“天行健,君子以自强不息。”孟子说:“天下之本在国,国之本在家,家之本在身。”“修身、齐家、治国、平天下”是儒家学说的精髓。《左传》记载:“亲仁善邻,国之宝也。”北宋范仲淹发出“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的感叹,顾炎武大声疾呼“保天下者,匹夫之贱与有责焉耳矣”。经过长期的历史发展,中华优秀传统文化形成了独特的品格,承载着中华民族的精神追求。

——摘编自郑师渠等《历史视野

下的中华民族精神》

材料二 民族精神在近代中国产生的影响不容忽视。知识分子最初以“国魂”来指代民族精神。梁启超《中国魂安在乎》一文将中国魂的实质视为“爱国心与自爱心”,也就是爱国主义精神和自尊自强的品质。抗战时期,知识界将发扬民族精神与动员民众抗战的历史使命相联系,使抗战成为以爱国主义为核心的民族精神的集中体现,真正实现了民族精神与时代精神的统一,中华民族的观念得以在民众中牢固树立起来。

——摘编自唐海涛《近代中国对民族精神的探索》

(1)根据材料一,概括中华传统文化中蕴含的民族精神。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析“民族精神在近代中国产生的影响”。(6分)

第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

1.C 结合所学知识,材料中诸子百家都强调追溯上古时期的神话人物和三皇五帝的治国理念,这些人物在中国古代农耕文明的起源阶段都作出了巨大贡献,凸显了农耕文明的权威,故选C项;神话传说存在记忆模糊和主观臆想的内容,可信度较低,需要反复甄别,排除A项;材料中诸子百家的观点和理论依据具有明显的差异性,体现了诸子百家之间的相互争辩,排除B项;民本思想主要强调爱惜民力,统治者关心民生,材料并未体现相关信息,排除D项。

2.A 据材料和所学知识可知,子路在生死攸关的搏杀时刻不肯“免冠”,正是将服饰的伦理符号功能空前放大,将端正衣冠作为尊礼重德的君子威仪、君子人格的集中表现,故选A项。

3.A 据材料可知,王阳明主张人皆有良知,普通人只要肯致良知就和圣人无异,这种“人人皆可为尧舜”的思想隐含着一定的平等观念,故选A项;材料没有体现出这一说法的影响,排除B项;王阳明维护君主专制,排除C项;王阳明的心学思想仍然属于儒家思想的范畴,是对儒学的发展而非否定和批判,排除D项。

4.D 由材料可知,这位思想家看到了当时中国不如西方的好几个方面,主张更多地学习西方,除了学习西方坚船利炮,还要培养新式人才、追求国家富强之术、提倡统治者和人民相互交流、做到名实必符等,这些主张超越了洋务派富国强兵之术的阐释,故选D项。

5.C 据材料可知,作者是在强调秩序与和谐的重要性,故选C项;儒家核心思想与题干所述不符,排除A项;题干不涉及少数民族与汉族的关系,所以与民族文化的认同无关,排除B项;题干所述核心是强调秩序与和谐的重要性,与天人感应无关,排除D项。

6.C 据材料可知,孔子强调德治,强调等级秩序,强调见到有才德的人要向其学习,墨子主张选贤任能,反对任人唯亲,两者都重视崇德尚贤,规范统治行为,故选C项;孔子政治主张的根本目的是维护奴隶制度,并没有要重构统治秩序,排除A项;两者都没有体现“选拔标准”的变革,排除B项;材料中的主张无法体现“抑制暴政”,排除D项。

7.B 据材料可知,泰州学派肯定“百姓日用”即为“道”,强调天理与百姓日常生活的结合,其中蕴含有以民为本、关怀民生的宝贵思想,故选B项;泰州学派并未体现强烈的保守主义倾向,排除A项;该学派是对王阳明心学的继承与发展,反对束缚人性,与理学有鲜明的差异,排除C项;泰州学派只是将“天理”世俗化,并未否定传统纲常伦理(三纲五常),排除D项。

8.D 据题干可知,北齐所尊崇的神农与佛教相聚于高平羊头山,体现出本土文化与外来文化的结合,反映出中华文化的多元包容性,故选D项;题干仅是述及北齐政权的本土文化与外来文化的结合,不能据此扩大为中外文化交流的“频繁”,排除A项;题干述及传统文化与佛教的融合,而不是“冲击”,排除B项;题干所述表明北齐统治者接纳了佛教文化,而不是“遏制”,排除C项。

9.A 根据材料并结合所学知识可知,儒家讲究“仁”“义”,韩愈对“道”的解释也是落脚于“仁”“义”,体现了其对复兴儒学的期望,A项正确;材料反映的是韩愈对儒学的解释,并未涉及佛教、道教的思想,排除B、C两项;天理是宋明理学的范畴,唐朝时理学尚未产生,排除D项。

10.A 据材料并结合所学知识可知,道家主张刚柔并济等思想,儒家提倡德政、礼治和人治,强调道德感化,由此可见中华武术浸润着传统文化理念,故选A项;材料中没有关于“伦理秩序”的相关论述,排除B项:佛教属于外来宗教,其教义与材料不符,排除C项;中华武术无法对国人精神品格的形成起决定作用,且“决定”一词绝对化,排除D项。

11.C 根据材料信息,“人头銎内钺”是一种具有权杖性质的仪仗用器,是杀伐权力的象征,其添加的神秘纹样意在渲染权威和武力,西周中期以后,逐渐礼崩乐坏,青铜器逐渐回归人的本位,人物刻画表现出写实风格,人物更加真实、形象,这是理性的象征,故选C项。

12.B 据材料和所学知识可知,“理”强调个人的道德修养,人格的完善,是理想化的人格追求,故选B项;中国的“理”并未突破传统儒家思想的范畴,因而中国的社会核心价值观并未发生嬗变,排除A项;题干体现的是“理”的情理和伦理化,并未体现哲学化和思辨化的特点,排除C项;“理”形成于北宋时期,与新的经营方式产生无必然关联,排除D项。

13.C 该故事主要描述的是匠人为了制作钅豦,必须去除浮躁功利的心态,保持内心的平和和洁净,深入自然中去寻找最好的木材,从而将天地自然的力量巧妙地融入工艺物件中,使看到的人产生超凡的震撼,这体现了道家的天人合一,即天地自然与人的内心世界统一的观念,故选C项;佛教在两汉之际传入中国,与材料中“先秦时期”不符,排除A项;该故事没有突出尊法敬天的社会理念,排除B项;该故事主要强调的是人与自然的和谐相处,排除D项。

14.A 据表中信息可知,《国语》《左传》《中庸》都强调了“和”的理念,即把握平衡,和谐共处,这样的观念在当今世界仍具有明显的现实意义,故选A项;用道德礼制来维护社会的秩序是我国传统文化的一部分,但并非表中经典著作中的共同思想内涵,排除B项;“批判继承”在材料中无直接反映,排除C项;“保障了中华文明的稳定性和连续性”与表中著作的共同思想内涵的主旨不符,排除D项。

15.参考答案 (1)重视立志;提倡勤奋;重视修身养德;重视儿童早期教育;告诫谨慎交友;为官廉洁勤政;为人谦虚;诚实做人;自强不息。

(2)历史悠久(或孕育于悠久的传统文化);具有本土性;不断发展(或具有连续性);具有阶段性;内容广泛(或涉及面广);蕴含丰富道德伦理。

16.参考答案 (1)自强不息的奋斗精神;以天下为己任的责任意识;热爱祖国的爱国精神;和善修睦、热爱和平;积极有为的人生态度;先大家后小家的奉献精神等。

(2)增强了国人的民族意识,促进了中华民族观念的认同;推动了反抗外来侵略、争取民族独立斗争的不断发展;促进民族精神的近代化发展。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2025人教版历史选择性必修3

第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

A组必备基础巩固

题组1 中华文化的发展历程

1.中华文化博大精深,儒家“祖述尧舜,宪章文武”,墨家“行禹道”“用夏政”,道家以伏羲和神农氏为理论源泉,至稷下学派则以“黄帝为祖,老子为宗”,这可以用来说明( )

A.神话传说真实可信

B.诸子百家互相借鉴

C.农耕文明凸显权威

D.民本思想源远流长

2.《左传》记载子路在卫国内乱中被人“以戈击之,断缨。子路曰:‘君子死,冠不免。’结缨而死”。子路在生死攸关的搏杀时刻不肯“免冠”,这折射出 ( )

A.礼乐制度塑造士人品格

B.先秦思想家的道德诉求

C.代表封建贵族价值标准

D.儒学成为社会主流观念

3.王阳明曾对弟子说:“人皆有良知,圣人之学,就是致此良知……虽是愚人,只要他肯致良知,就和圣人无异。此良知所以为圣愚而同具备,而皆可为尧舜者,以此也。”这一说法( )

A.隐含着一定的平等观念

B.在社会上引发很大震动

C.沉重地打击了君主专制

D.体现出其对儒学的批判

4.下图为1861年某思想家提出的主张。与洋务派相比,其主张的特色在于( )

◇以中国之伦常名教为原本,辅以诸国富强之术

◇(中国)人无弃才不如夷,地无遗利不如夷,君民不隔不如夷,名实必符不如夷

A.完整阐述了“中体西用”的内涵

B.充分认识到了中国伦理纲常的价值

C.冲击了顽固派对中国传统的坚守

D.超越了洋务派富国强兵之术的阐释

题组2 中华优秀传统文化的内涵

5.《乐记》是创作于西汉的最早具有比较完整体系的音乐理论著作。它记载:“乐者,天地之和也。礼者,天地之序也。和,故百物皆化;序,故群物皆别。”下列最符合作者观点的是( )

A.儒家核心思想的传承

B.民族文化的认同性

C.秩序与和谐的重要性

D.天人感应的合理性

6.孔子提出“为政以德”,强调“道之以德,齐之以礼”,他要求人人都应该“见贤思齐焉,见不贤而内自省也”;墨子认为“夫尚贤者,政之本也”,主张“贤者举而上之,富而贵之,以为官长”。二者都主张( )

A.改革内政,重构统治秩序

B.重视贤德,变革选拔标准

C.崇德尚贤,规范统治行为

D.抑制暴政,稳定社会秩序

7.以王艮为代表的泰州学派,将王阳明之学中“人皆可为圣人”的命题大加发挥,将玄妙的“天理”世俗化,提出“圣人之道,无异于百姓日用”。该学派从者云集,成为晚明显学。这一思想( )

A.带有强烈保守主义倾向

B.蕴含传统民本治国思想

C.体现出回归理学的趋势

D.根本否定传统纲常伦理

题组3 中华优秀传统文化的特点和价值

8.山西高平羊头山神农庙中北齐天保二年(551年)的碑上刻有“神农,圣灵所托,远瞩太行”“精舍立趾,伽蓝有处”“招集名僧,妙聪永侍”“地称唐公,山号羊头”等文字。该碑文反映了( )

A.中外文化交流频繁

B.佛教冲击了传统文化

C.北齐遏制宗教发展

D.中华文化多元包容性

9.韩愈在《原道》中说:“博爱之谓仁,行而宜之之谓义,由是而之焉之谓道。”由此可知,韩愈对“道”的解释意在( )

A.复兴儒学

B.推动佛教本土化

C.传播道教

D.阐明天理的内涵

10.武术是中国传统的体育项目。下表体现了中华武术蕴含的独特魅力,由此可知中华武术( )

技击观 以静制动、以柔克刚、后发先制、性命双修

健身观 形神合一、内外兼修、内养性情、外练筋骨

意境观 形意统合、形神兼备、天人合一、物我两忘

抱拳礼 右手握拳,寓意尚武;左手掩拳,寓意崇德

A.浸润着传统文化理念

B.凸显礼仪教化与伦理秩序

C.根植于传统佛道思想

D.决定国人精神品格的形成

B组关键能力提升

11.商周时期的青铜器已经出现一定的人物形象。下图所示,西周中期以前,人物周身添加了大量的神秘纹样,表现为一种夸张且神秘威严的形式。西周中期以后,青铜器上的人物形象没有了之前的狞厉,逐渐表现出写实主义风格。这一转变反映了商周时期( )

A.民本观念逐渐地成为主流

B.人与自然关系愈发消极

C.理性的思想因素有所增长

D.社会矛盾逐渐走向尖锐

12.梁漱溟的《中国文化要义》提到:中国人爱说“读书明理”,这个“理”何所指 它不包含物理的理、化学的理、一切自然科学的理,社会科学上许多理,亦不包括在内。中国的书所讲的“理”偏乎人世间许多情理。由此可见,中国的“理”( )

A.推动社会核心价值观嬗变

B.体现对理想化的人格追求

C.使儒学完成哲学化思辨化

D.源于新的经营方式的产生

13.先秦时期有“削木为钅豦”(钅豦,支撑钟的木制结构)的故事,描述了匠人从“斋以静心”到选材再到完成的制钅豦全过程。在这一过程中,要达到去功利、去智巧、去我的地步,然后才能入山林、观天性,“钅豦成,见者惊犹鬼神”。该故事( )

A.反映了佛家的心外无物

B.映射了尊法敬天的社会理念

C.体现了道家的天人合一

D.蕴含着中华文化的人本精神

14.下表所示为中国古代部分经典著作中的重要内容。这些内容反映出的共同思想内涵是( )

著作 内容

《国语》 “和实生物,同则不继。以他平他谓之和,故能丰长而物归之”

《左传》 “和如羹焉”

《中庸》 “致中和,天地位焉,万物育焉”

A.在当今世界仍具有明显的现实意义

B.强调用道德礼制来维护社会的秩序

C.体现批判继承与引介相结合的特点

D.保障了中华文明的稳定性和连续性

C组学科素养创新

15.阅读材料,回答问题。(12分)

材料 中国传统家训文化的发展大体分为先秦的萌芽期、汉唐的发展成熟期、宋元明清时的鼎盛至近代的转型,形成了中华优秀传统家训文化。

“人之进退,惟问其志取,必以渐勤则得多。” 西汉·孔臧《诫子书》

“夫君子之行,静以修身,俭以养德。” 三国·诸葛亮《诫子书》

“人生小幼,精神专利,长成已后,思虑散逸,固须早教,勿失机也。” 南北朝·颜之推《颜氏家训》

“与人交游,宜择端雅之士。若杂交终必有悔,且久而与之俱化,终身欲为善士,不可得矣。” 宋·江端友《戒子通录》

“凡在士宦,以廉勤为本。人之才性,各有短长,困难勉强。唯‘廉勤’二字,人人可至。” 宋·赵鼎《家训笔录》

“凡在朋侪中,切戒自满。惟虚故能受,满则无所容。” 元·许衢《许鲁斋语录》

“立身修行之道……要须立得诚实两字,则各成片段,皆可以自立于世。” 明·吴麟征《教诲语》

“人贵立志,念念向上一等做去,有志者事竟成矣。” 清·于成龙《治家规范》

(1)根据材料,概括中华优秀传统家训文化的主要内容。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,概括中国优秀传统家训文化的特点。(6分)

16.阅读材料,回答问题。(12分)

材料一 《周易》中写道:“天行健,君子以自强不息。”孟子说:“天下之本在国,国之本在家,家之本在身。”“修身、齐家、治国、平天下”是儒家学说的精髓。《左传》记载:“亲仁善邻,国之宝也。”北宋范仲淹发出“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的感叹,顾炎武大声疾呼“保天下者,匹夫之贱与有责焉耳矣”。经过长期的历史发展,中华优秀传统文化形成了独特的品格,承载着中华民族的精神追求。

——摘编自郑师渠等《历史视野

下的中华民族精神》

材料二 民族精神在近代中国产生的影响不容忽视。知识分子最初以“国魂”来指代民族精神。梁启超《中国魂安在乎》一文将中国魂的实质视为“爱国心与自爱心”,也就是爱国主义精神和自尊自强的品质。抗战时期,知识界将发扬民族精神与动员民众抗战的历史使命相联系,使抗战成为以爱国主义为核心的民族精神的集中体现,真正实现了民族精神与时代精神的统一,中华民族的观念得以在民众中牢固树立起来。

——摘编自唐海涛《近代中国对民族精神的探索》

(1)根据材料一,概括中华传统文化中蕴含的民族精神。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析“民族精神在近代中国产生的影响”。(6分)

第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

1.C 结合所学知识,材料中诸子百家都强调追溯上古时期的神话人物和三皇五帝的治国理念,这些人物在中国古代农耕文明的起源阶段都作出了巨大贡献,凸显了农耕文明的权威,故选C项;神话传说存在记忆模糊和主观臆想的内容,可信度较低,需要反复甄别,排除A项;材料中诸子百家的观点和理论依据具有明显的差异性,体现了诸子百家之间的相互争辩,排除B项;民本思想主要强调爱惜民力,统治者关心民生,材料并未体现相关信息,排除D项。

2.A 据材料和所学知识可知,子路在生死攸关的搏杀时刻不肯“免冠”,正是将服饰的伦理符号功能空前放大,将端正衣冠作为尊礼重德的君子威仪、君子人格的集中表现,故选A项。

3.A 据材料可知,王阳明主张人皆有良知,普通人只要肯致良知就和圣人无异,这种“人人皆可为尧舜”的思想隐含着一定的平等观念,故选A项;材料没有体现出这一说法的影响,排除B项;王阳明维护君主专制,排除C项;王阳明的心学思想仍然属于儒家思想的范畴,是对儒学的发展而非否定和批判,排除D项。

4.D 由材料可知,这位思想家看到了当时中国不如西方的好几个方面,主张更多地学习西方,除了学习西方坚船利炮,还要培养新式人才、追求国家富强之术、提倡统治者和人民相互交流、做到名实必符等,这些主张超越了洋务派富国强兵之术的阐释,故选D项。

5.C 据材料可知,作者是在强调秩序与和谐的重要性,故选C项;儒家核心思想与题干所述不符,排除A项;题干不涉及少数民族与汉族的关系,所以与民族文化的认同无关,排除B项;题干所述核心是强调秩序与和谐的重要性,与天人感应无关,排除D项。

6.C 据材料可知,孔子强调德治,强调等级秩序,强调见到有才德的人要向其学习,墨子主张选贤任能,反对任人唯亲,两者都重视崇德尚贤,规范统治行为,故选C项;孔子政治主张的根本目的是维护奴隶制度,并没有要重构统治秩序,排除A项;两者都没有体现“选拔标准”的变革,排除B项;材料中的主张无法体现“抑制暴政”,排除D项。

7.B 据材料可知,泰州学派肯定“百姓日用”即为“道”,强调天理与百姓日常生活的结合,其中蕴含有以民为本、关怀民生的宝贵思想,故选B项;泰州学派并未体现强烈的保守主义倾向,排除A项;该学派是对王阳明心学的继承与发展,反对束缚人性,与理学有鲜明的差异,排除C项;泰州学派只是将“天理”世俗化,并未否定传统纲常伦理(三纲五常),排除D项。

8.D 据题干可知,北齐所尊崇的神农与佛教相聚于高平羊头山,体现出本土文化与外来文化的结合,反映出中华文化的多元包容性,故选D项;题干仅是述及北齐政权的本土文化与外来文化的结合,不能据此扩大为中外文化交流的“频繁”,排除A项;题干述及传统文化与佛教的融合,而不是“冲击”,排除B项;题干所述表明北齐统治者接纳了佛教文化,而不是“遏制”,排除C项。

9.A 根据材料并结合所学知识可知,儒家讲究“仁”“义”,韩愈对“道”的解释也是落脚于“仁”“义”,体现了其对复兴儒学的期望,A项正确;材料反映的是韩愈对儒学的解释,并未涉及佛教、道教的思想,排除B、C两项;天理是宋明理学的范畴,唐朝时理学尚未产生,排除D项。

10.A 据材料并结合所学知识可知,道家主张刚柔并济等思想,儒家提倡德政、礼治和人治,强调道德感化,由此可见中华武术浸润着传统文化理念,故选A项;材料中没有关于“伦理秩序”的相关论述,排除B项:佛教属于外来宗教,其教义与材料不符,排除C项;中华武术无法对国人精神品格的形成起决定作用,且“决定”一词绝对化,排除D项。

11.C 根据材料信息,“人头銎内钺”是一种具有权杖性质的仪仗用器,是杀伐权力的象征,其添加的神秘纹样意在渲染权威和武力,西周中期以后,逐渐礼崩乐坏,青铜器逐渐回归人的本位,人物刻画表现出写实风格,人物更加真实、形象,这是理性的象征,故选C项。

12.B 据材料和所学知识可知,“理”强调个人的道德修养,人格的完善,是理想化的人格追求,故选B项;中国的“理”并未突破传统儒家思想的范畴,因而中国的社会核心价值观并未发生嬗变,排除A项;题干体现的是“理”的情理和伦理化,并未体现哲学化和思辨化的特点,排除C项;“理”形成于北宋时期,与新的经营方式产生无必然关联,排除D项。

13.C 该故事主要描述的是匠人为了制作钅豦,必须去除浮躁功利的心态,保持内心的平和和洁净,深入自然中去寻找最好的木材,从而将天地自然的力量巧妙地融入工艺物件中,使看到的人产生超凡的震撼,这体现了道家的天人合一,即天地自然与人的内心世界统一的观念,故选C项;佛教在两汉之际传入中国,与材料中“先秦时期”不符,排除A项;该故事没有突出尊法敬天的社会理念,排除B项;该故事主要强调的是人与自然的和谐相处,排除D项。

14.A 据表中信息可知,《国语》《左传》《中庸》都强调了“和”的理念,即把握平衡,和谐共处,这样的观念在当今世界仍具有明显的现实意义,故选A项;用道德礼制来维护社会的秩序是我国传统文化的一部分,但并非表中经典著作中的共同思想内涵,排除B项;“批判继承”在材料中无直接反映,排除C项;“保障了中华文明的稳定性和连续性”与表中著作的共同思想内涵的主旨不符,排除D项。

15.参考答案 (1)重视立志;提倡勤奋;重视修身养德;重视儿童早期教育;告诫谨慎交友;为官廉洁勤政;为人谦虚;诚实做人;自强不息。

(2)历史悠久(或孕育于悠久的传统文化);具有本土性;不断发展(或具有连续性);具有阶段性;内容广泛(或涉及面广);蕴含丰富道德伦理。

16.参考答案 (1)自强不息的奋斗精神;以天下为己任的责任意识;热爱祖国的爱国精神;和善修睦、热爱和平;积极有为的人生态度;先大家后小家的奉献精神等。

(2)增强了国人的民族意识,促进了中华民族观念的认同;推动了反抗外来侵略、争取民族独立斗争的不断发展;促进民族精神的近代化发展。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享