第9课 古代的商路、贸易与文化交流--2025人教版历史选择性必修3同步练习题(含答案)

文档属性

| 名称 | 第9课 古代的商路、贸易与文化交流--2025人教版历史选择性必修3同步练习题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 332.2KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-11 07:27:52 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2025人教版历史选择性必修3

第9课 古代的商路、贸易与文化交流

A组必备基础巩固

题组1 丝绸之路

1.公元前121年,西汉王朝在祁连山下设立五个属国;公元前121年至公元前111年,又在河西走廊建立四郡,从敦煌向西至盐泽(今罗布泊)修筑很多烽燧;至公元前60年,迫使匈奴基本退出西域。这些举措 ( )

A.埋下了地方割据的隐患

B.为丝绸之路贸易提供了一定保障

C.体现了因地制宜的特点

D.确保了南部边疆的政治稳定

2.据史书记载,甘英受班超的派遣,带着使团从龟兹(今新疆库车)出发,一直到达了条支(今伊拉克),之后,他们一行人抵达了安息西界的西海,也就是今天的波斯湾。甘英的出使( )

A.实现了汉朝与波斯的直接建交

B.推动了陆上丝绸之路的拓展

C.加强了汉朝与大秦的官方联系

D.开通了汉朝与西亚的贸易联系

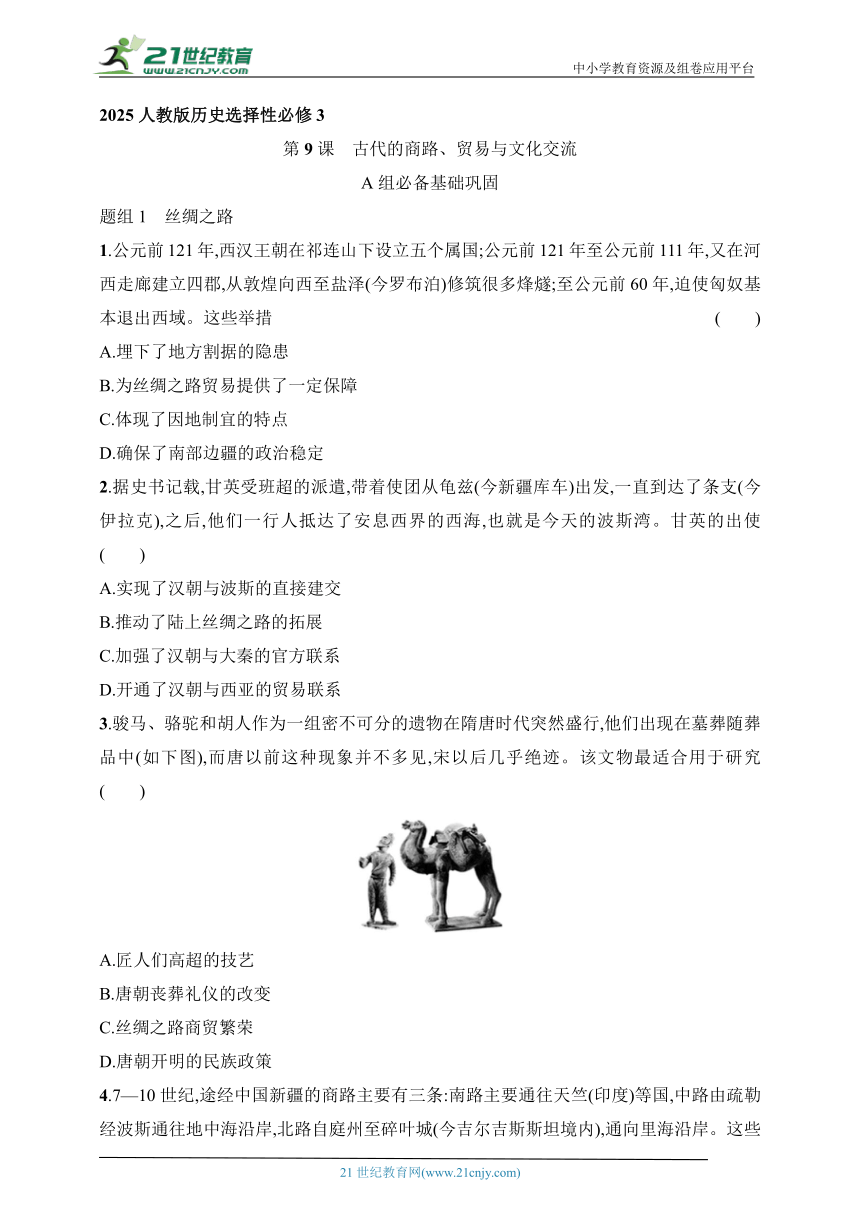

3.骏马、骆驼和胡人作为一组密不可分的遗物在隋唐时代突然盛行,他们出现在墓葬随葬品中(如下图),而唐以前这种现象并不多见,宋以后几乎绝迹。该文物最适合用于研究( )

A.匠人们高超的技艺

B.唐朝丧葬礼仪的改变

C.丝绸之路商贸繁荣

D.唐朝开明的民族政策

4.7—10世纪,途经中国新疆的商路主要有三条:南路主要通往天竺(印度)等国,中路由疏勒经波斯通往地中海沿岸,北路自庭州至碎叶城(今吉尔吉斯斯坦境内),通向里海沿岸。这些商路( )

A.扩大了中华文化圈范围

B.因蒙古西征而被迫中断

C.主要由阿拉伯帝国开辟

D.是亚欧贸易的重要纽带

题组2 欧亚大陆其他重要商路

5.辽代墓葬出土的器物上常出现一些使用联珠纹的纹饰,这种纹饰是波斯萨珊王朝时期常用的样式,这些纹饰通过漠北草原进入辽国腹地,勤劳智慧的劳动人民又将其不断地发展、创新,逐渐融入中华文化之中。据此可知( )

A.少数民族封建化趋势愈发明显

B.辽政府大力支持外交活动

C.草原丝绸之路有利于中外文化交流

D.中华文化多元一体格局形成

6.在成都至昆明出缅甸达印度途中,研究人员发现了许多佛教物品。其中,在巴蜀地区的乐山、彭山一带有东汉时期的佛教造像,印度风格较浓厚,而这些造像在当时的北方地区尚未发现。这一研究成果可以用来说明( )

A.西南商路便利文化交流

B.文化重心转移到南方

C.佛教在东汉盛行于四川

D.北方佛教渐趋本土化

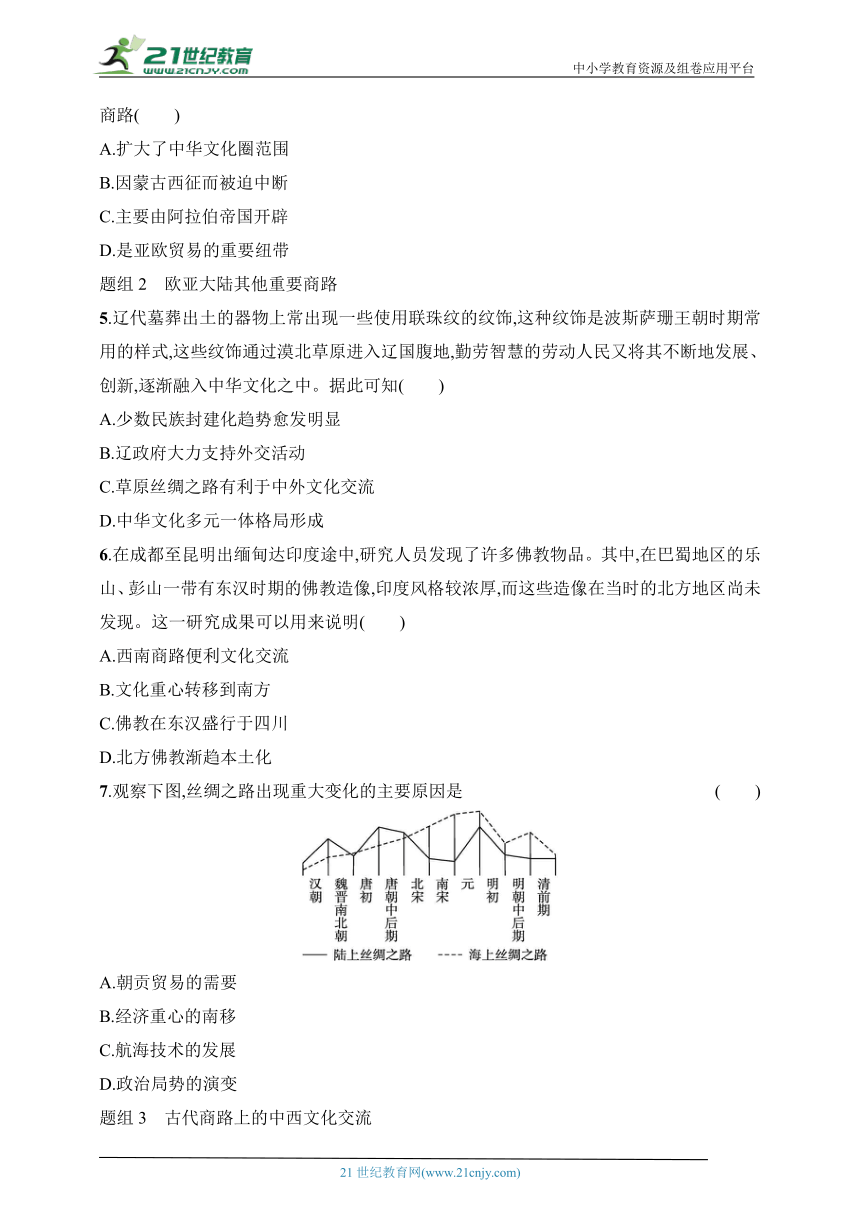

7.观察下图,丝绸之路出现重大变化的主要原因是 ( )

A.朝贡贸易的需要

B.经济重心的南移

C.航海技术的发展

D.政治局势的演变

题组3 古代商路上的中西文化交流

8.我国古代习惯把从西域传入中原之物冠以“胡”称。据《资治通鉴》记载,安史之乱时唐玄宗逃至咸阳,饥饿困顿之际,杨国忠买胡饼献上。此外,在唐代街市上销售胡饼的店铺随处可见。这反映出( )

A.文化交流影响社会生活

B.民族之间的相互交融

C.先进文明强大的吸引力

D.胡汉差异逐渐消失

9.有学者指出丝绸之路从出现伊始,它仿佛是一条无形的纽带,将沿途的一个个亚欧文明紧密地联系在一起,各民族、各文明的科技、制度和文化不断地发生剧烈碰撞,最终相互影响、相互融合。作者意在强调丝绸之路( )

A.影响人类文明发展进程

B.促进东西方科技的交流

C.带来社会制度文化碰撞

D.加强亚欧之间文明联系

10.据考古发现,我国新疆出土的一件蜡染棉制品,图案是中亚、西亚地区的神祇——伊什塔尔女神,而其头后背光处印有印度文化因素;吐鲁番曾出土了北朝至隋唐时期以点蜡作纹的培缬(一种印花技法)产品。这些发现( )

A.反映了中华文明的传播

B.说明印度文明影响广泛

C.说明了贸易格局的变化

D.表明丝路文化多元共生

B组关键能力提升

11.据考古发现,河南商王武丁配偶“妇好”墓中出土随葬器物1 928件,其中礼器、仪杖、日用器、装饰品等各类玉器约750件,约占出土器物总数的39%,这批玉器玉料基本上产自新疆。这说明了( )

A.西域与中原之间的交往历史久远

B.商品交换是联结东西方的重要纽带

C.丝绸之路加强了中原与西域的联系

D.早期的民族迁徙推动了东西方交流

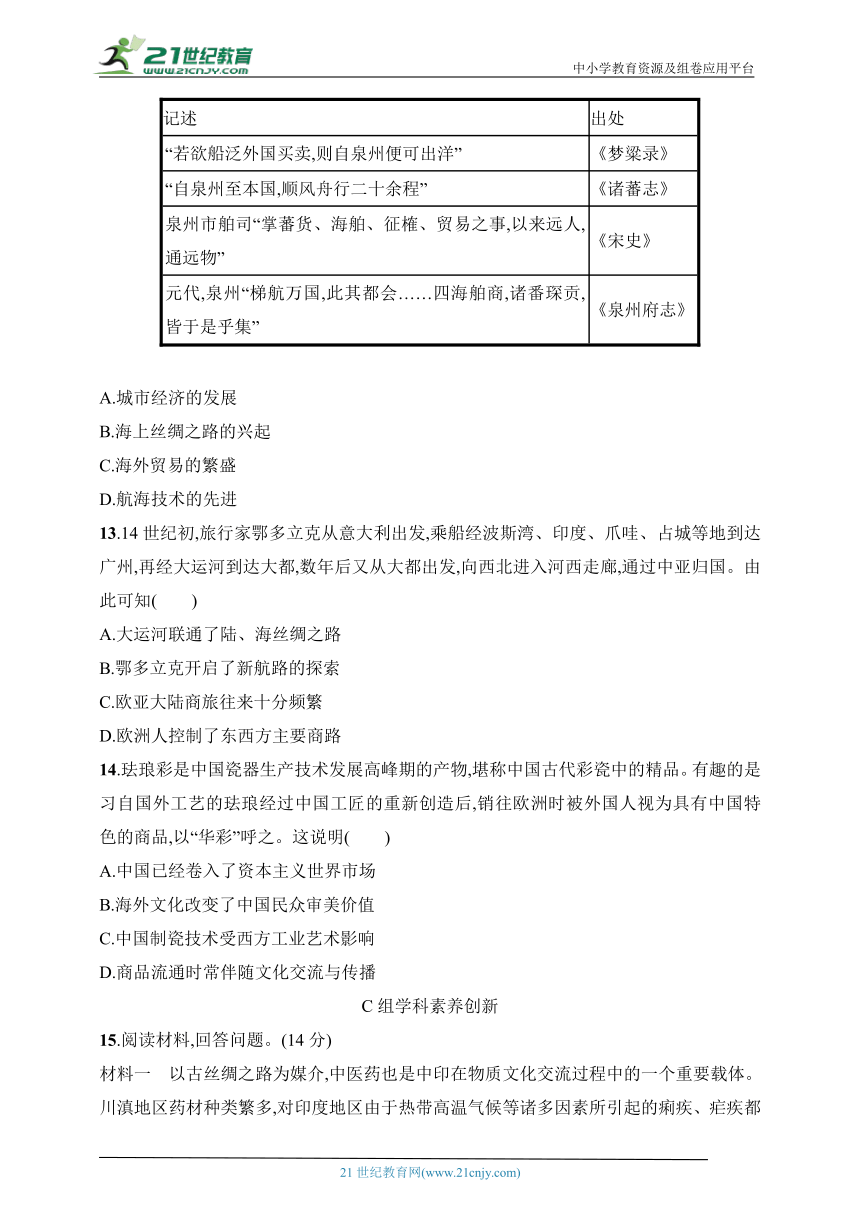

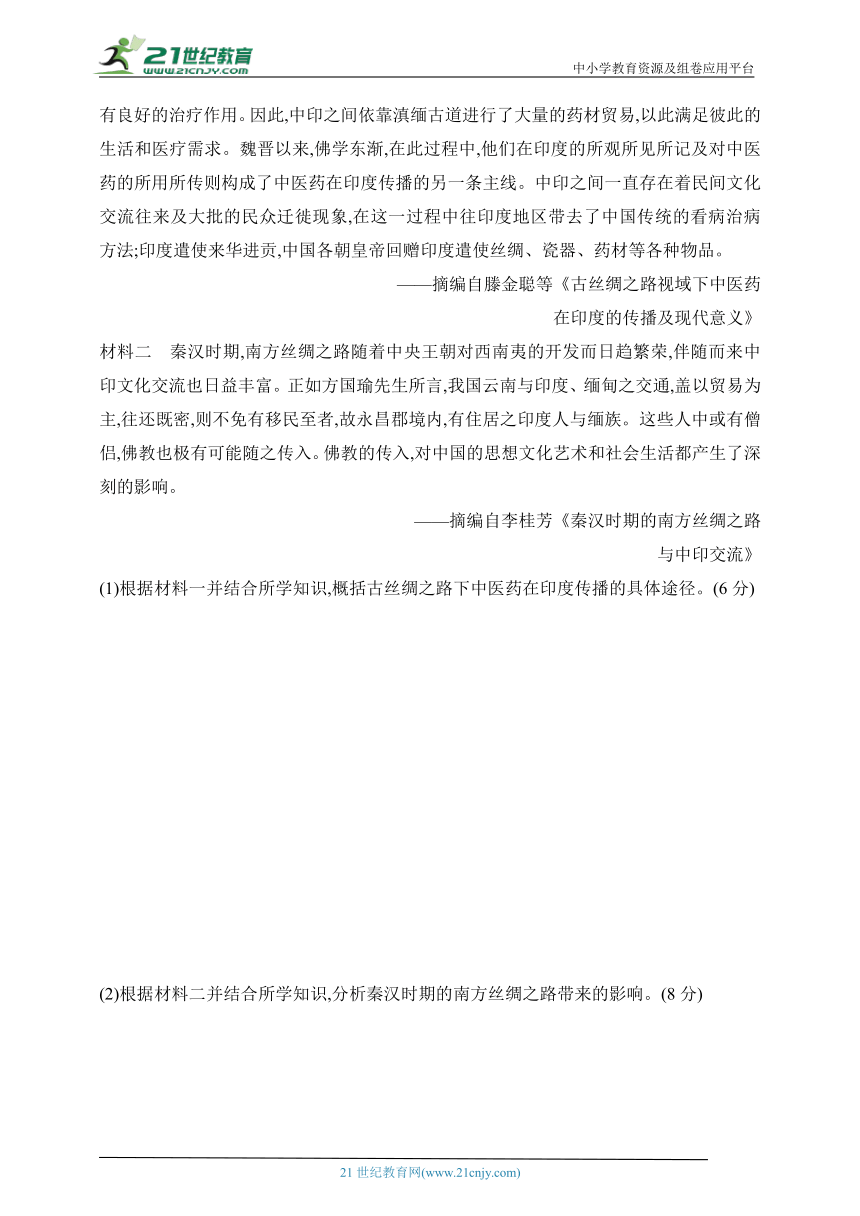

12.阅读下表,可以主要用来佐证宋元时期泉州地区 ( )

记述 出处

“若欲船泛外国买卖,则自泉州便可出洋” 《梦粱录》

“自泉州至本国,顺风舟行二十余程” 《诸蕃志》

泉州市舶司“掌蕃货、海舶、征榷、贸易之事,以来远人,通远物” 《宋史》

元代,泉州“梯航万国,此其都会……四海舶商,诸番琛贡,皆于是乎集” 《泉州府志》

A.城市经济的发展

B.海上丝绸之路的兴起

C.海外贸易的繁盛

D.航海技术的先进

13.14世纪初,旅行家鄂多立克从意大利出发,乘船经波斯湾、印度、爪哇、占城等地到达广州,再经大运河到达大都,数年后又从大都出发,向西北进入河西走廊,通过中亚归国。由此可知( )

A.大运河联通了陆、海丝绸之路

B.鄂多立克开启了新航路的探索

C.欧亚大陆商旅往来十分频繁

D.欧洲人控制了东西方主要商路

14.珐琅彩是中国瓷器生产技术发展高峰期的产物,堪称中国古代彩瓷中的精品。有趣的是习自国外工艺的珐琅经过中国工匠的重新创造后,销往欧洲时被外国人视为具有中国特色的商品,以“华彩”呼之。这说明( )

A.中国已经卷入了资本主义世界市场

B.海外文化改变了中国民众审美价值

C.中国制瓷技术受西方工业艺术影响

D.商品流通时常伴随文化交流与传播

C组学科素养创新

15.阅读材料,回答问题。(14分)

材料一 以古丝绸之路为媒介,中医药也是中印在物质文化交流过程中的一个重要载体。川滇地区药材种类繁多,对印度地区由于热带高温气候等诸多因素所引起的痢疾、疟疾都有良好的治疗作用。因此,中印之间依靠滇缅古道进行了大量的药材贸易,以此满足彼此的生活和医疗需求。魏晋以来,佛学东渐,在此过程中,他们在印度的所观所见所记及对中医药的所用所传则构成了中医药在印度传播的另一条主线。中印之间一直存在着民间文化交流往来及大批的民众迁徙现象,在这一过程中往印度地区带去了中国传统的看病治病方法;印度遣使来华进贡,中国各朝皇帝回赠印度遣使丝绸、瓷器、药材等各种物品。

——摘编自滕金聪等《古丝绸之路视域下中医药

在印度的传播及现代意义》

材料二 秦汉时期,南方丝绸之路随着中央王朝对西南夷的开发而日趋繁荣,伴随而来中印文化交流也日益丰富。正如方国瑜先生所言,我国云南与印度、缅甸之交通,盖以贸易为主,往还既密,则不免有移民至者,故永昌郡境内,有住居之印度人与缅族。这些人中或有僧侣,佛教也极有可能随之传入。佛教的传入,对中国的思想文化艺术和社会生活都产生了深刻的影响。

——摘编自李桂芳《秦汉时期的南方丝绸之路

与中印交流》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括古丝绸之路下中医药在印度传播的具体途径。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析秦汉时期的南方丝绸之路带来的影响。(8分)

16.丝绸之路是中国古代对外交往的重要贸易通道,围绕“丝绸之路的历史记忆”这一话题,两个研究小组的同学们展开了一次跨区域的交流。下表为两个研究小组展示的材料和所得的结论。阅读材料,回答问题。(12分)

组别 材料 结论

粤 东 组 材料1 自日南障塞、徐闻、合浦船行……有译长,属黄门,与应募者俱入海市明珠、璧流离(琉璃)、奇石异物,赍黄金,杂缯而往。 ——《汉书·地理志》 材料2 柘林、黄冈、南澳、樟林、东里、达濠、海门、神泉等处,皆为出洋之口,巨舰往来海上,运载土货至广州及闽、浙,或远达南洋、日本,转贩外货输入。 ——摘编自饶宗颐 《潮汕志·商业》 结论1:汉代已经开通海上丝绸之路。 结论2:潮州地区港口众多,贸易范围广,产品远销海外。

珠 三 角 组 材料3 南越王墓是西汉初年南越王国第二代王赵眜的陵墓。墓葬中最珍贵的是来自波斯的银盒、非洲大象牙、漆盒、熏炉和深蓝色玻璃片。这些文物证明南越国早期或更前年代,广州已与波斯和非洲东岸有海上贸易。 材料4 依历史阶段统计,广东先秦时期海上丝绸之路史迹有4处、秦汉13处、六朝5处、隋唐五代43处、宋元72处、明代110处、清代188处。 ——摘编自张晓斌等《广东 海上丝绸之路史迹的类型 及其文化遗产价值》 结论3:广州已经成为当时中外贸易的中心。 结论4:史迹的数量代表历代海上丝绸之路繁荣的程度。

(1)哪两个结论是从材料可以直接推导出来的 同学们所使用涉及的史料哪些属于第一手史料 (4分)

(2)根据材料并结合所学知识,概括海上丝绸之路兴盛与衰落的原因。(8分)

17.阅读材料,回答问题。(14分)

材料一 通过以茶易马,即所谓的“茶马贸易”,中原地区获得了紧缺的马匹,西北少数民族茶叶依赖中原地区供给,从某种意义上,中央王朝因茶叶而掌握了“华夏边缘”地区的命脉。从唐代开始,历代统治者都积极采取茶马治边政策。唐肃宗率先开了政府茶马交易的先河。北宋则在成都、秦州(今甘肃天水)等地置榷茶和买马司以管理茶马互市。明代厉行茶马治边政策,把这项政策作为统治西部地区各族人民的重要手段。明代文学家汤显祖在《茶马》诗中写道:“黑茶一何美,羌马一何殊。……羌马与黄茶,胡马求金珠。”足见当时茶马交易市场的兴旺与繁荣。

材料二 茶马古道源于中国西南边疆和西北边疆的茶马互市,兴于唐宋,繁于明清,第二次世界大战中后期最盛。公元7世纪,吐蕃在青藏高原崛起,并于唐初南下,在金沙江上架设铁桥,打通了滇藏往来的通道。宋元明清各朝政府在西南各地大力开辟驿路,设置驿站,且管理越来越严格细致。清末民初,茶商大增。抗日战争中后期,茶马古道成为抗战大后方的主要国际通道。……历史上的茶马古道并不只一条,它以川藏道、滇藏道与青藏道(甘青道)三条道路为主线,辅以众多的支线和附线,地跨川、滇、青、藏,向外延伸至南亚、西亚、中亚和东南亚,远达欧洲。茶马古道是世界上最高、最险峻以及环境最为恶劣的古道,其全长近四千余千米,有一千三百多年的历史,具有深厚的历史积淀和文化底蕴,是古代西藏和内地联系必不可少的桥梁和纽带。

(1)根据材料一,指出中国历代政府重视茶马交易的主要原因。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括茶马古道的特点及历史意义。(8分)

第9课 古代的商路、贸易与文化交流

1.B 根据材料并结合所学知识可知,西汉政府扫除匈奴对西域的障碍,大大促进了西域与中原的政治、经济等联系,有利于丝绸之路的畅通,故选B项;“埋下了地方割据的隐患”与西汉政府加强对西域的管理相悖,排除A项;“因地制宜”与材料中西汉直接管控西域相悖,排除C项;南部边疆与题意不符,排除D项。

2.B 根据材料可知,甘英的出使,加强了东汉政府对中亚、西亚以及罗马帝国的了解,将丝绸之路的远端拓展到地中海沿岸,故选B项;直接建交说法错误,排除A项;甘英抵达了安息西界的西海,并没有抵达大秦,没有与大秦建立官方联系,排除C项;西汉时期就已经开通了与西亚的贸易联系,排除D项。

3.C 根据材料并结合所学知识可知,骆驼是丝绸之路上的重要运输工具,该文物最适合用于研究丝绸之路的商贸繁荣,故选C项;匠人们高超的技艺与材料不符,历朝历代都有高超的技艺,排除A项;该文物只是墓葬随葬品之一,仅仅据此不能说明整个唐朝丧葬礼仪的改变,排除B项;唐朝开明的民族政策表现在唐朝对少数民族的宽容态度,而材料中的现象与商业贸易有关,排除D项。

4.D 根据材料可知,途经中国新疆的南、中、北三条商路连通了亚欧两洲,促进了东西方贸易的发展,故选D项;中华文化圈未经新疆向西扩展,排除A项;蒙古西征发生在13世纪,且这些商路并未因西征而中断,反而因西征变得更加畅通,排除B项;材料提及的商路即丝绸之路,张骞通西域开辟了丝绸之路,排除C项。

5.C 根据题干可知,联珠纹的纹饰是波斯萨珊王朝时期常用的样式,通过漠北草原进入辽国,成为常见纹饰,据此可知,草原丝绸之路有利于中外文化交流,故选C项;题干未述及少数民族“封建化”,也未述及该现象是由政府主导,排除A、B两项;由题干不能得出“中华文化多元一体格局形成”的结论,排除D项。

6.A 根据材料并结合所学可知,西南丝绸之路的发展促进了中外文化的交流,故选A项。

7.D 根据材料可知,魏晋时期、两宋时期,政权并立,社会环境动荡,陆上丝绸之路受到阻碍,海上丝绸之路发展较快,明清时期,受到海禁政策的影响,海上丝绸之路发展受阻,因而丝绸之路的发展受到政治局势及国家政策的影响,故选D项。

8.A 根据材料可知,文化交流对社会生活的影响较大,故选A项;材料体现的是少数民族文化对中原的影响,没有体现中原文化对少数民族的影响,不能体现相互性,也不能体现先进文明的吸引力,排除B、C两项;D项说法绝对化,材料没有体现差异逐渐消失,排除。

9.A 根据材料可知,该学者认为丝绸之路加强了亚欧文明间的联系,促进了各文明之间的交流和融合,影响了人类文明发展的进程,故选A项。

10.D 根据材料可知,我国新疆地区出土的蜡染棉制品汇集了中亚、西亚、南亚的文化因素和中原地区的素材及纺织技术,这表明丝绸之路文化多元共生,故选D项;中华文明的传播不足以解释材料中的异域文化元素,排除A项;印度文化因素只是这些考古发现所蕴含的众多文化因素中的一种,不能完整解释材料现象,排除B项;材料与贸易格局无关,排除C项。

11.A 根据题干可知,在商代的时候,新疆地区已经与中原地区有交往,因此才会有相关的器物出土,故选A项;“东西方”的说法错误,排除B、D两项;汉朝时期开通了丝绸之路,排除C项。

12.C 根据材料并结合所学可知,宋元时期,泉州对外贸易兴盛,政府还在这里设置了市舶司,管理对外贸易,故选C项;材料侧重强调的是泉州作为重要的港口,对外贸易发达,并不是强调泉州城市经济的发展,排除A项;海上丝路汉代就已兴起,排除B项;材料没有涉及航海技术方面的内容,排除D项。

13.A 根据材料可知,大运河起到了联通陆、海丝绸之路的作用,故选A项;新航路的探索开始于15世纪末16世纪初,与材料时间不符,排除B项;仅凭旅行家这一特例,无法证明“欧亚大陆商旅往来十分频繁”,排除C项;此时的欧洲人并未控制东西方的主要商路,排除D项。

14.D 根据材料可知,习自国外工艺的珐琅经过中国工匠的创新,使域外文化融入中国瓷文化中,即商品流通时常伴随文化交流与传播,故选D项;鸦片战争后,中国被卷入资本主义世界市场,排除A项;材料说的是工匠创新,未体现“中国民众审美”,排除B项;材料重点强调的是文化交流,不是西方对中国制瓷技术的影响,排除C项。

15.参考答案 (1)途径:经济贸易发展;佛学东渐;民间文化交流;迁徙现象。

(2)影响:促进了汉文化在西南地区的传播;推动了中印两地之间人民的友好往来、经济和文化交流;丰富发展了中华文化;促进了西南地区的开发和繁荣,维护了多民族国家的统一;促进了中国思想文化艺术和风俗改变。

16.参考答案 (1)结论1、2。

一手史料:《汉书·地理志》、南越王墓葬出土文物。

(2)兴盛原因:国内商品经济繁荣;手工业品技艺高超,畅销海内外;北方战乱,陆上丝绸之路的衰落;经济中心不断南移;航海和造船技术的进步。

衰落原因:近代中国遭受西方侵略,新的通商口岸的开放;近代新式交通工具的出现;新航路开辟,新的贸易路线的建立;中国国力逐渐走向衰退。

17.参考答案 (1)主要原因:政治上,通过控制茶马交易,以加强对广大少数民族地区的管理;财政上,能大大增加政府收入;商贸上,茶马交易强烈互补性的客观需求。

(2)特点:历史悠久,绵延时间长;道路众多,覆盖面广;道路狭窄简陋,交通条件艰苦;是我国古代西南地区陆上交通及外贸的主要通道;受到官民双方的重视和保护。

历史意义:

古代:推动了古代少数民族地区的开发和经济文化交流;是古代西藏和内地联系必不可少的桥梁和纽带。近代:茶马古道是抗日战争中后期重要的国际外援通道,对取得抗战最后胜利发挥了重要的作用。现代:为中国的西南地区基础建设提供了重要条件;古道所蕴含的崇高的民族创业精神,是中华民族永恒的精神财富。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2025人教版历史选择性必修3

第9课 古代的商路、贸易与文化交流

A组必备基础巩固

题组1 丝绸之路

1.公元前121年,西汉王朝在祁连山下设立五个属国;公元前121年至公元前111年,又在河西走廊建立四郡,从敦煌向西至盐泽(今罗布泊)修筑很多烽燧;至公元前60年,迫使匈奴基本退出西域。这些举措 ( )

A.埋下了地方割据的隐患

B.为丝绸之路贸易提供了一定保障

C.体现了因地制宜的特点

D.确保了南部边疆的政治稳定

2.据史书记载,甘英受班超的派遣,带着使团从龟兹(今新疆库车)出发,一直到达了条支(今伊拉克),之后,他们一行人抵达了安息西界的西海,也就是今天的波斯湾。甘英的出使( )

A.实现了汉朝与波斯的直接建交

B.推动了陆上丝绸之路的拓展

C.加强了汉朝与大秦的官方联系

D.开通了汉朝与西亚的贸易联系

3.骏马、骆驼和胡人作为一组密不可分的遗物在隋唐时代突然盛行,他们出现在墓葬随葬品中(如下图),而唐以前这种现象并不多见,宋以后几乎绝迹。该文物最适合用于研究( )

A.匠人们高超的技艺

B.唐朝丧葬礼仪的改变

C.丝绸之路商贸繁荣

D.唐朝开明的民族政策

4.7—10世纪,途经中国新疆的商路主要有三条:南路主要通往天竺(印度)等国,中路由疏勒经波斯通往地中海沿岸,北路自庭州至碎叶城(今吉尔吉斯斯坦境内),通向里海沿岸。这些商路( )

A.扩大了中华文化圈范围

B.因蒙古西征而被迫中断

C.主要由阿拉伯帝国开辟

D.是亚欧贸易的重要纽带

题组2 欧亚大陆其他重要商路

5.辽代墓葬出土的器物上常出现一些使用联珠纹的纹饰,这种纹饰是波斯萨珊王朝时期常用的样式,这些纹饰通过漠北草原进入辽国腹地,勤劳智慧的劳动人民又将其不断地发展、创新,逐渐融入中华文化之中。据此可知( )

A.少数民族封建化趋势愈发明显

B.辽政府大力支持外交活动

C.草原丝绸之路有利于中外文化交流

D.中华文化多元一体格局形成

6.在成都至昆明出缅甸达印度途中,研究人员发现了许多佛教物品。其中,在巴蜀地区的乐山、彭山一带有东汉时期的佛教造像,印度风格较浓厚,而这些造像在当时的北方地区尚未发现。这一研究成果可以用来说明( )

A.西南商路便利文化交流

B.文化重心转移到南方

C.佛教在东汉盛行于四川

D.北方佛教渐趋本土化

7.观察下图,丝绸之路出现重大变化的主要原因是 ( )

A.朝贡贸易的需要

B.经济重心的南移

C.航海技术的发展

D.政治局势的演变

题组3 古代商路上的中西文化交流

8.我国古代习惯把从西域传入中原之物冠以“胡”称。据《资治通鉴》记载,安史之乱时唐玄宗逃至咸阳,饥饿困顿之际,杨国忠买胡饼献上。此外,在唐代街市上销售胡饼的店铺随处可见。这反映出( )

A.文化交流影响社会生活

B.民族之间的相互交融

C.先进文明强大的吸引力

D.胡汉差异逐渐消失

9.有学者指出丝绸之路从出现伊始,它仿佛是一条无形的纽带,将沿途的一个个亚欧文明紧密地联系在一起,各民族、各文明的科技、制度和文化不断地发生剧烈碰撞,最终相互影响、相互融合。作者意在强调丝绸之路( )

A.影响人类文明发展进程

B.促进东西方科技的交流

C.带来社会制度文化碰撞

D.加强亚欧之间文明联系

10.据考古发现,我国新疆出土的一件蜡染棉制品,图案是中亚、西亚地区的神祇——伊什塔尔女神,而其头后背光处印有印度文化因素;吐鲁番曾出土了北朝至隋唐时期以点蜡作纹的培缬(一种印花技法)产品。这些发现( )

A.反映了中华文明的传播

B.说明印度文明影响广泛

C.说明了贸易格局的变化

D.表明丝路文化多元共生

B组关键能力提升

11.据考古发现,河南商王武丁配偶“妇好”墓中出土随葬器物1 928件,其中礼器、仪杖、日用器、装饰品等各类玉器约750件,约占出土器物总数的39%,这批玉器玉料基本上产自新疆。这说明了( )

A.西域与中原之间的交往历史久远

B.商品交换是联结东西方的重要纽带

C.丝绸之路加强了中原与西域的联系

D.早期的民族迁徙推动了东西方交流

12.阅读下表,可以主要用来佐证宋元时期泉州地区 ( )

记述 出处

“若欲船泛外国买卖,则自泉州便可出洋” 《梦粱录》

“自泉州至本国,顺风舟行二十余程” 《诸蕃志》

泉州市舶司“掌蕃货、海舶、征榷、贸易之事,以来远人,通远物” 《宋史》

元代,泉州“梯航万国,此其都会……四海舶商,诸番琛贡,皆于是乎集” 《泉州府志》

A.城市经济的发展

B.海上丝绸之路的兴起

C.海外贸易的繁盛

D.航海技术的先进

13.14世纪初,旅行家鄂多立克从意大利出发,乘船经波斯湾、印度、爪哇、占城等地到达广州,再经大运河到达大都,数年后又从大都出发,向西北进入河西走廊,通过中亚归国。由此可知( )

A.大运河联通了陆、海丝绸之路

B.鄂多立克开启了新航路的探索

C.欧亚大陆商旅往来十分频繁

D.欧洲人控制了东西方主要商路

14.珐琅彩是中国瓷器生产技术发展高峰期的产物,堪称中国古代彩瓷中的精品。有趣的是习自国外工艺的珐琅经过中国工匠的重新创造后,销往欧洲时被外国人视为具有中国特色的商品,以“华彩”呼之。这说明( )

A.中国已经卷入了资本主义世界市场

B.海外文化改变了中国民众审美价值

C.中国制瓷技术受西方工业艺术影响

D.商品流通时常伴随文化交流与传播

C组学科素养创新

15.阅读材料,回答问题。(14分)

材料一 以古丝绸之路为媒介,中医药也是中印在物质文化交流过程中的一个重要载体。川滇地区药材种类繁多,对印度地区由于热带高温气候等诸多因素所引起的痢疾、疟疾都有良好的治疗作用。因此,中印之间依靠滇缅古道进行了大量的药材贸易,以此满足彼此的生活和医疗需求。魏晋以来,佛学东渐,在此过程中,他们在印度的所观所见所记及对中医药的所用所传则构成了中医药在印度传播的另一条主线。中印之间一直存在着民间文化交流往来及大批的民众迁徙现象,在这一过程中往印度地区带去了中国传统的看病治病方法;印度遣使来华进贡,中国各朝皇帝回赠印度遣使丝绸、瓷器、药材等各种物品。

——摘编自滕金聪等《古丝绸之路视域下中医药

在印度的传播及现代意义》

材料二 秦汉时期,南方丝绸之路随着中央王朝对西南夷的开发而日趋繁荣,伴随而来中印文化交流也日益丰富。正如方国瑜先生所言,我国云南与印度、缅甸之交通,盖以贸易为主,往还既密,则不免有移民至者,故永昌郡境内,有住居之印度人与缅族。这些人中或有僧侣,佛教也极有可能随之传入。佛教的传入,对中国的思想文化艺术和社会生活都产生了深刻的影响。

——摘编自李桂芳《秦汉时期的南方丝绸之路

与中印交流》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括古丝绸之路下中医药在印度传播的具体途径。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析秦汉时期的南方丝绸之路带来的影响。(8分)

16.丝绸之路是中国古代对外交往的重要贸易通道,围绕“丝绸之路的历史记忆”这一话题,两个研究小组的同学们展开了一次跨区域的交流。下表为两个研究小组展示的材料和所得的结论。阅读材料,回答问题。(12分)

组别 材料 结论

粤 东 组 材料1 自日南障塞、徐闻、合浦船行……有译长,属黄门,与应募者俱入海市明珠、璧流离(琉璃)、奇石异物,赍黄金,杂缯而往。 ——《汉书·地理志》 材料2 柘林、黄冈、南澳、樟林、东里、达濠、海门、神泉等处,皆为出洋之口,巨舰往来海上,运载土货至广州及闽、浙,或远达南洋、日本,转贩外货输入。 ——摘编自饶宗颐 《潮汕志·商业》 结论1:汉代已经开通海上丝绸之路。 结论2:潮州地区港口众多,贸易范围广,产品远销海外。

珠 三 角 组 材料3 南越王墓是西汉初年南越王国第二代王赵眜的陵墓。墓葬中最珍贵的是来自波斯的银盒、非洲大象牙、漆盒、熏炉和深蓝色玻璃片。这些文物证明南越国早期或更前年代,广州已与波斯和非洲东岸有海上贸易。 材料4 依历史阶段统计,广东先秦时期海上丝绸之路史迹有4处、秦汉13处、六朝5处、隋唐五代43处、宋元72处、明代110处、清代188处。 ——摘编自张晓斌等《广东 海上丝绸之路史迹的类型 及其文化遗产价值》 结论3:广州已经成为当时中外贸易的中心。 结论4:史迹的数量代表历代海上丝绸之路繁荣的程度。

(1)哪两个结论是从材料可以直接推导出来的 同学们所使用涉及的史料哪些属于第一手史料 (4分)

(2)根据材料并结合所学知识,概括海上丝绸之路兴盛与衰落的原因。(8分)

17.阅读材料,回答问题。(14分)

材料一 通过以茶易马,即所谓的“茶马贸易”,中原地区获得了紧缺的马匹,西北少数民族茶叶依赖中原地区供给,从某种意义上,中央王朝因茶叶而掌握了“华夏边缘”地区的命脉。从唐代开始,历代统治者都积极采取茶马治边政策。唐肃宗率先开了政府茶马交易的先河。北宋则在成都、秦州(今甘肃天水)等地置榷茶和买马司以管理茶马互市。明代厉行茶马治边政策,把这项政策作为统治西部地区各族人民的重要手段。明代文学家汤显祖在《茶马》诗中写道:“黑茶一何美,羌马一何殊。……羌马与黄茶,胡马求金珠。”足见当时茶马交易市场的兴旺与繁荣。

材料二 茶马古道源于中国西南边疆和西北边疆的茶马互市,兴于唐宋,繁于明清,第二次世界大战中后期最盛。公元7世纪,吐蕃在青藏高原崛起,并于唐初南下,在金沙江上架设铁桥,打通了滇藏往来的通道。宋元明清各朝政府在西南各地大力开辟驿路,设置驿站,且管理越来越严格细致。清末民初,茶商大增。抗日战争中后期,茶马古道成为抗战大后方的主要国际通道。……历史上的茶马古道并不只一条,它以川藏道、滇藏道与青藏道(甘青道)三条道路为主线,辅以众多的支线和附线,地跨川、滇、青、藏,向外延伸至南亚、西亚、中亚和东南亚,远达欧洲。茶马古道是世界上最高、最险峻以及环境最为恶劣的古道,其全长近四千余千米,有一千三百多年的历史,具有深厚的历史积淀和文化底蕴,是古代西藏和内地联系必不可少的桥梁和纽带。

(1)根据材料一,指出中国历代政府重视茶马交易的主要原因。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括茶马古道的特点及历史意义。(8分)

第9课 古代的商路、贸易与文化交流

1.B 根据材料并结合所学知识可知,西汉政府扫除匈奴对西域的障碍,大大促进了西域与中原的政治、经济等联系,有利于丝绸之路的畅通,故选B项;“埋下了地方割据的隐患”与西汉政府加强对西域的管理相悖,排除A项;“因地制宜”与材料中西汉直接管控西域相悖,排除C项;南部边疆与题意不符,排除D项。

2.B 根据材料可知,甘英的出使,加强了东汉政府对中亚、西亚以及罗马帝国的了解,将丝绸之路的远端拓展到地中海沿岸,故选B项;直接建交说法错误,排除A项;甘英抵达了安息西界的西海,并没有抵达大秦,没有与大秦建立官方联系,排除C项;西汉时期就已经开通了与西亚的贸易联系,排除D项。

3.C 根据材料并结合所学知识可知,骆驼是丝绸之路上的重要运输工具,该文物最适合用于研究丝绸之路的商贸繁荣,故选C项;匠人们高超的技艺与材料不符,历朝历代都有高超的技艺,排除A项;该文物只是墓葬随葬品之一,仅仅据此不能说明整个唐朝丧葬礼仪的改变,排除B项;唐朝开明的民族政策表现在唐朝对少数民族的宽容态度,而材料中的现象与商业贸易有关,排除D项。

4.D 根据材料可知,途经中国新疆的南、中、北三条商路连通了亚欧两洲,促进了东西方贸易的发展,故选D项;中华文化圈未经新疆向西扩展,排除A项;蒙古西征发生在13世纪,且这些商路并未因西征而中断,反而因西征变得更加畅通,排除B项;材料提及的商路即丝绸之路,张骞通西域开辟了丝绸之路,排除C项。

5.C 根据题干可知,联珠纹的纹饰是波斯萨珊王朝时期常用的样式,通过漠北草原进入辽国,成为常见纹饰,据此可知,草原丝绸之路有利于中外文化交流,故选C项;题干未述及少数民族“封建化”,也未述及该现象是由政府主导,排除A、B两项;由题干不能得出“中华文化多元一体格局形成”的结论,排除D项。

6.A 根据材料并结合所学可知,西南丝绸之路的发展促进了中外文化的交流,故选A项。

7.D 根据材料可知,魏晋时期、两宋时期,政权并立,社会环境动荡,陆上丝绸之路受到阻碍,海上丝绸之路发展较快,明清时期,受到海禁政策的影响,海上丝绸之路发展受阻,因而丝绸之路的发展受到政治局势及国家政策的影响,故选D项。

8.A 根据材料可知,文化交流对社会生活的影响较大,故选A项;材料体现的是少数民族文化对中原的影响,没有体现中原文化对少数民族的影响,不能体现相互性,也不能体现先进文明的吸引力,排除B、C两项;D项说法绝对化,材料没有体现差异逐渐消失,排除。

9.A 根据材料可知,该学者认为丝绸之路加强了亚欧文明间的联系,促进了各文明之间的交流和融合,影响了人类文明发展的进程,故选A项。

10.D 根据材料可知,我国新疆地区出土的蜡染棉制品汇集了中亚、西亚、南亚的文化因素和中原地区的素材及纺织技术,这表明丝绸之路文化多元共生,故选D项;中华文明的传播不足以解释材料中的异域文化元素,排除A项;印度文化因素只是这些考古发现所蕴含的众多文化因素中的一种,不能完整解释材料现象,排除B项;材料与贸易格局无关,排除C项。

11.A 根据题干可知,在商代的时候,新疆地区已经与中原地区有交往,因此才会有相关的器物出土,故选A项;“东西方”的说法错误,排除B、D两项;汉朝时期开通了丝绸之路,排除C项。

12.C 根据材料并结合所学可知,宋元时期,泉州对外贸易兴盛,政府还在这里设置了市舶司,管理对外贸易,故选C项;材料侧重强调的是泉州作为重要的港口,对外贸易发达,并不是强调泉州城市经济的发展,排除A项;海上丝路汉代就已兴起,排除B项;材料没有涉及航海技术方面的内容,排除D项。

13.A 根据材料可知,大运河起到了联通陆、海丝绸之路的作用,故选A项;新航路的探索开始于15世纪末16世纪初,与材料时间不符,排除B项;仅凭旅行家这一特例,无法证明“欧亚大陆商旅往来十分频繁”,排除C项;此时的欧洲人并未控制东西方的主要商路,排除D项。

14.D 根据材料可知,习自国外工艺的珐琅经过中国工匠的创新,使域外文化融入中国瓷文化中,即商品流通时常伴随文化交流与传播,故选D项;鸦片战争后,中国被卷入资本主义世界市场,排除A项;材料说的是工匠创新,未体现“中国民众审美”,排除B项;材料重点强调的是文化交流,不是西方对中国制瓷技术的影响,排除C项。

15.参考答案 (1)途径:经济贸易发展;佛学东渐;民间文化交流;迁徙现象。

(2)影响:促进了汉文化在西南地区的传播;推动了中印两地之间人民的友好往来、经济和文化交流;丰富发展了中华文化;促进了西南地区的开发和繁荣,维护了多民族国家的统一;促进了中国思想文化艺术和风俗改变。

16.参考答案 (1)结论1、2。

一手史料:《汉书·地理志》、南越王墓葬出土文物。

(2)兴盛原因:国内商品经济繁荣;手工业品技艺高超,畅销海内外;北方战乱,陆上丝绸之路的衰落;经济中心不断南移;航海和造船技术的进步。

衰落原因:近代中国遭受西方侵略,新的通商口岸的开放;近代新式交通工具的出现;新航路开辟,新的贸易路线的建立;中国国力逐渐走向衰退。

17.参考答案 (1)主要原因:政治上,通过控制茶马交易,以加强对广大少数民族地区的管理;财政上,能大大增加政府收入;商贸上,茶马交易强烈互补性的客观需求。

(2)特点:历史悠久,绵延时间长;道路众多,覆盖面广;道路狭窄简陋,交通条件艰苦;是我国古代西南地区陆上交通及外贸的主要通道;受到官民双方的重视和保护。

历史意义:

古代:推动了古代少数民族地区的开发和经济文化交流;是古代西藏和内地联系必不可少的桥梁和纽带。近代:茶马古道是抗日战争中后期重要的国际外援通道,对取得抗战最后胜利发挥了重要的作用。现代:为中国的西南地区基础建设提供了重要条件;古道所蕴含的崇高的民族创业精神,是中华民族永恒的精神财富。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享