第三单元人口迁徙、文化交融与认同测评--2025人教版历史选择性必修3同步练习题(含答案)

文档属性

| 名称 | 第三单元人口迁徙、文化交融与认同测评--2025人教版历史选择性必修3同步练习题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 365.8KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-11 07:36:22 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2025人教版历史选择性必修3

第三单元测评

一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共48分)

1.公元前2000年前后,以印欧人为主体的游牧部落使用青铜武器,乘着马拉战车从小亚细亚等地来到希腊半岛的中部和南部。他们完全接纳了发展程度较高的希腊克里特岛文明。这说明印欧人的迁徙( )

A.统一了希腊和北非的文明 B.加速了游牧民族的文化消亡

C.促成了希腊化世界的诞生 D.扩大了先进文明的传播范围

2.从公元前2千纪起,一直到13世纪,欧亚大陆的游牧世界先后对农耕世界掀起了三次大规模迁徙冲击的浪潮。在激烈的冲突中游牧民族一度取得优势并征服了农耕世界,但最终结果却是农耕世界稳步发展,游牧世界日趋缩小。这说明了( )

A.游牧民族军事优势逐渐丧失 B.农耕世界在政治、经济和文化上的优势

C.游牧民族缺乏国家治理经验 D.自然地理条件对游牧民族生产生活不利

3.哈拉帕文明时期,印度进入了金石并用时代,其主要工具是石器和(红)铜器,直到公元前1000年左右才转入铁器时代。古印度文明从金石并用时代向铁器时代蜕变,主要得益于( )

A.婆罗门教的形成 B.大月氏人的西进

C.雅利安人的迁徙 D.赫梯帝国的征服

4.从公元前2千纪初起,在欧亚大陆出现了一种以印欧人为主体、以南俄草原为中心,向海岸线辐射的民族大迁徙运动,正是这种民族大迁徙,使得诸区域文明之间的关系趋于空前的活跃和密切。这表明印欧人的迁徙 ( )

A.解决了迁出地区的人地矛盾 B.促进了不同文明之间的交流

C.改变了亚欧大陆的人口布局 D.传播了印欧民族先进的文化

5.日耳曼人在南迁过程中,不仅原有的血缘氏族瓦解了,以地域为基础的农村公社——“马尔克”也趋于解体,灭亡西罗马帝国后,日耳曼统治者则将没收来的土地分封给自己的亲兵、廷臣等,据此可知,日耳曼人的迁徙 ( )

A.推动了区域文化认同 B.阻碍了欧洲农耕文明进程

C.促进了西欧的封建化 D.摧毁了古罗马帝国的文化

6.山东、河南等地的人们闯关东,构建了关东文化;山西、陕西等地的人们走西口,形成西口文化。世界上各种文化整体共存就必然会互相接触、交流,诞生出新的文化形态,推动人类文化的前进。这表明人口迁徙( )

A.促进文化优胜劣汰 B.促进文化融合认同

C.促使世界文明的同化 D.具有世界性

7.据估计,1620—1642年,英国约有50多万人越过大西洋,去往北美和加勒比地区。17世纪50年代至60年代,海外迁移达到高峰。迁移人群中不仅有清教徒,而且有天主教徒、罪犯等。据此推断,17世纪英国人口的外迁 ( )

A.反映了工业革命时代的扩张要求 B.实现了殖民地文化多样性的转型

C.有利于英国海外殖民和贸易拓展 D.缓和了英国新旧教派之间的矛盾

8.1864年美国成立移民局,通过《鼓励移民法》,此后美国出现移民高潮。下表是1910年移民在美国的大致分布情况。据此可知( )

移民在制造业劳动力的占比 移民在建筑、运输两个行业劳动力的占比 移民在铜矿、成衣行业和铁矿业的劳动力占比

1/3以上 1/4以上 2/3或更多

A.欧洲列强对美洲侵略加剧 B.美国掀起全球人口流动潮

C.美国工业生产规模的扩大 D.移民促进了美国的工业化

9.位于墨西哥城塔库巴街的三文化广场,包含了阿兹特克文化遗址、西班牙殖民者修建的教堂和现代化的建筑。由此可见,墨西哥文化( )

A.杂糅了欧洲与亚洲的文化 B.与独立战争后的美国文化相同

C.具有多元文化并存的特质 D.毫无任何印第安当地文化痕迹

10.1858年,针对美方提出的华工保护问题,清廷代表直隶总督谭廷襄则说“敝国大皇帝抚有万民……漂流海外者,何暇顾及……敝国大皇帝之富,不可计数,何暇与此类游民,计及锱铢”。这表明当时( )

A.华工保护问题得到解决 B.美国借助条约掠夺中国劳工

C.地方督抚把控了外交权 D.清政府受传统华夷观念影响

11.鸦片战争后,中国成为美洲劳动力的主要输出地。各国来华招工,华工遭受拐骗、出洋为奴的案件时有发生。鉴于此,清政府随后向美洲派驻使臣。这( )

A.顺应拉丁美洲各国独立发展经济的需要 B.推动了清政府外交的近代化

C.源于不平等条约使劳动力大量外流 D.践行了中体西用的政治理念

12.有学者认为,19世纪中叶开始前往澳大利亚淘金的华工不断增加,虽历时半个多世纪,经济上也有一套自己的独立体系,在澳大利亚的中国人很少购买商人商品,这说明澳大利亚华工( )

A.深受传统宗法观念的影响 B.生活状况较为艰辛

C.受中国传统生活方式影响 D.遏制了中西文化融合

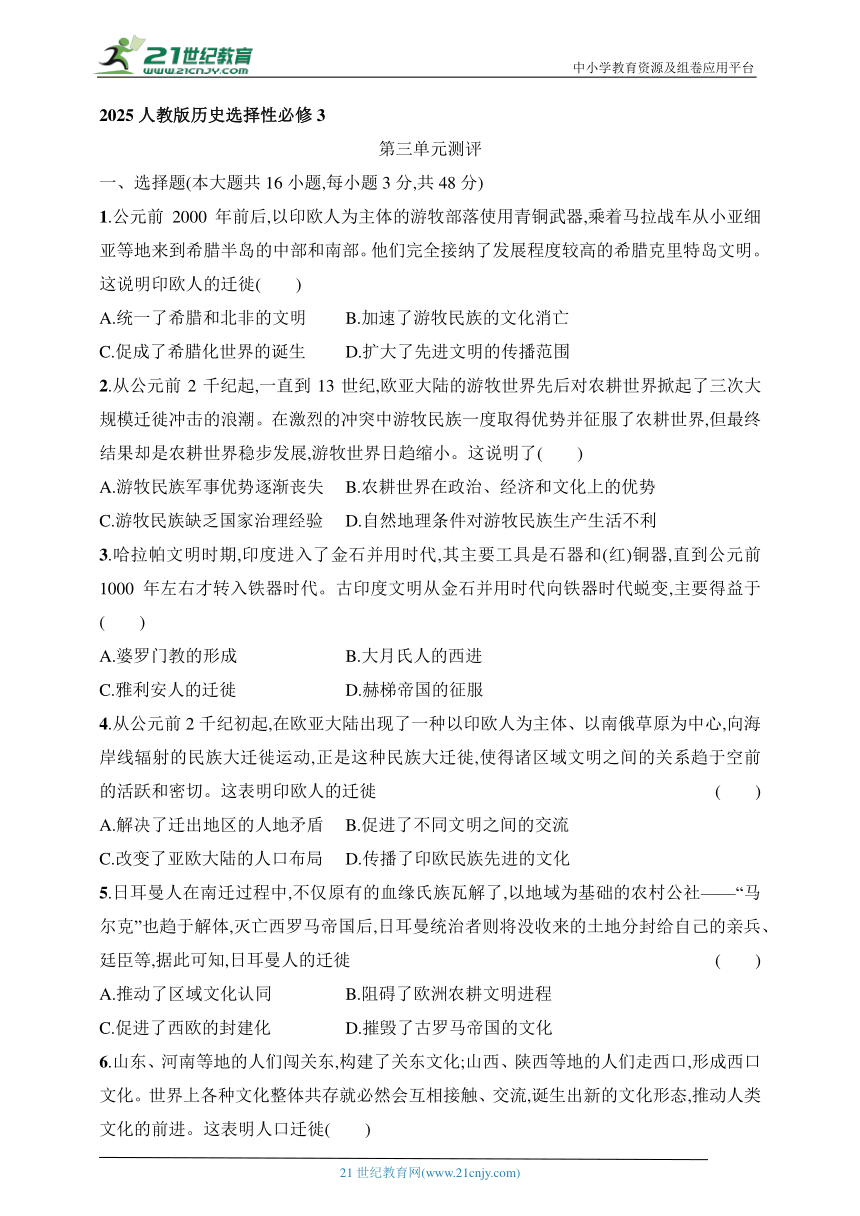

13.右图中国际移民变化趋势出现的主要原因是( )

A.跨国公司迅猛发展

B.战争和地区冲突

C.经济全球化的进程

D.灾难和自然因素

14.下面是表现跨国公司雇员在全球流动特点的漫画。跨国公司在经济全球化中扮演了重要角色。它们在世界各地雇佣劳动力,赚取巨额利润。该漫画表明全球劳动力的流动特点是( )

A.发展中国家成为主要流向地 B.呈现出“精英迁移”的新趋势

C.劳工迁移是主要趋势 D.主要流向中东产油国

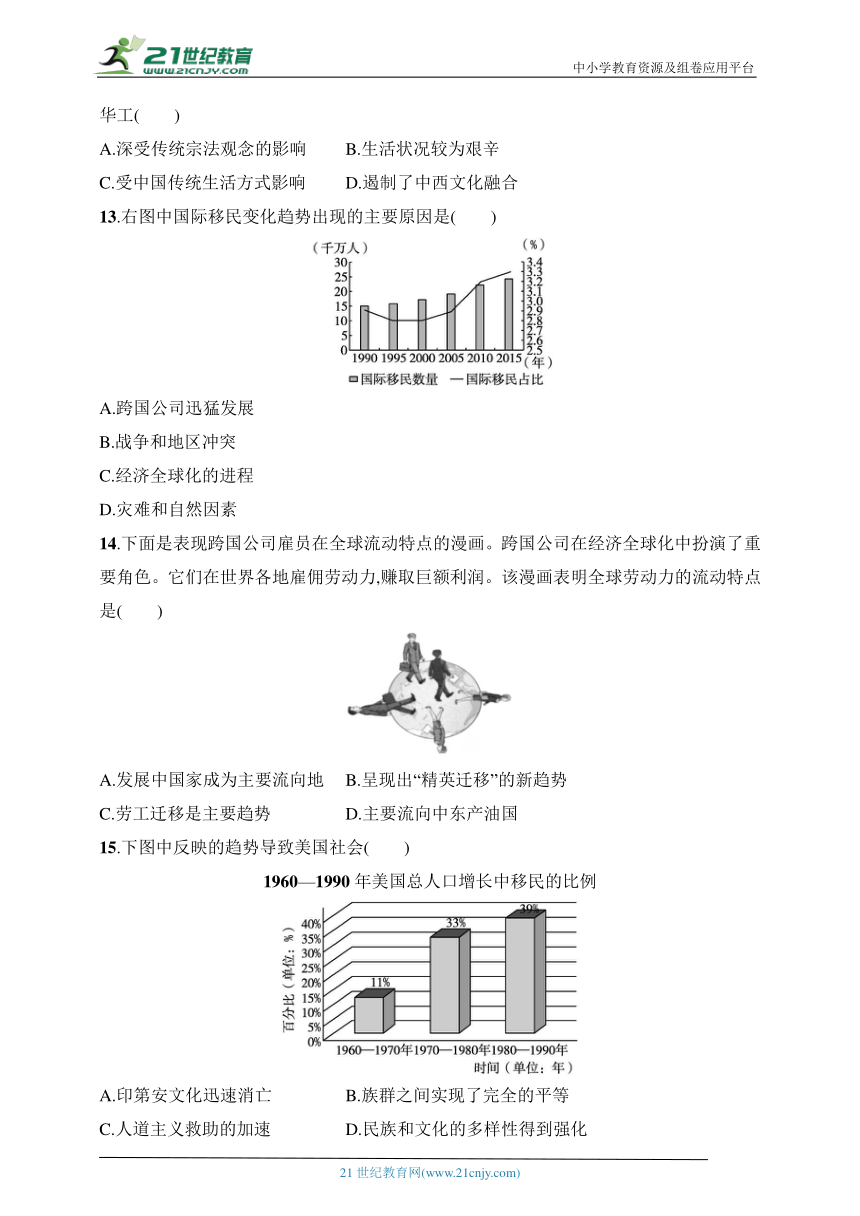

15.下图中反映的趋势导致美国社会( )

1960—1990年美国总人口增长中移民的比例

A.印第安文化迅速消亡 B.族群之间实现了完全的平等

C.人道主义救助的加速 D.民族和文化的多样性得到强化

16.在当今的新加坡,人口由华人、马来人、印度人、苏格兰人等东、西方各民族组成。在教育上,新加坡政府规定每个学校把英文作为第一语言,并给予4种语言平等的地位,兼顾了各族的感情。这种方式( )

A.说明对英国文化的推崇 B.不利于国家的稳定团结

C.说明语言文化的不平等 D.强调了文化的多元一体

二、非选择题(共52分)

17.阅读材料,回答问题。(16分)

材料一 英国在北美建立殖民帝国期间(1607—1776年),为开发这块不毛之地和扩张地盘,英国政府有计划地将北美殖民地当作重罪犯充军的场所。在18世纪,英国至少向北美遣送了3万名重罪犯,其中大部分送到了弗吉尼亚和马里兰。

——摘编自邓蜀生《美国移民政策的演变及其动因》

材料二 随着1815年第二次美英战争的结束,美国工业革命在北部蓬勃开展,政府鼓励欧洲技术工匠移民美国的政策、保护专利的宪法条款,使得移民人数在19世纪40年代以来突破每年10万人的规模,1854年高峰时接近43万人。该时期移民主要来自爱尔兰和德国。

——摘编自林珏《美国移民政策演变及评述》

材料三 美国是一个典型的由移民及其后裔所组成的国家。据统计,在1981年的2.2亿多美国人中,印第安人只有80多万,其余占总人数99%以上的都是外来移民及其后裔,在美国近现代历史上,移民对美国的政治、经济、文化和社会生活等各个领域都产生了巨大的影响和作用,并打下了深深的烙印。

——摘编自周跃军《试论移民与近代美国历史的发展》

(1)根据材料一、材料二,指出美国移民结构在17—19世纪的变化,并简析变化的原因。(8分)

(2)结合材料,概述移民对近现代美国的历史影响。(8分)

18.阅读材料,回答问题。(20分)

材料一 1819年新加坡开埠后,英国要将新加坡发展为英属殖民地的经济中心与东方贸易的主要海港,急需大量劳动力,大肆招揽华人。近代以来,列强加大对中国的经济侵略,国内经济极度恶化,再加上中国南方天灾频发,广大农民贫无立锥之地。《南京条约》明确规定开放五口后,《北京条约》规定“以凡有华民情甘出口……或在外洋别地承工,俱准与英民立约为凭……下英国船只,毫无禁阻”。到19世纪末,新加坡岛上的华人人口已经突破10万。

——摘编自李志东《新加坡国家认同研究(1965—2000)》

材料二 新加坡华人组成宗乡社团有着很长的历史。20世纪30年代,新加坡的各宗乡社团响应南洋华侨筹赈祖国难民总会的号召,共同支援中国抗战。新加坡福建会馆曾于20世纪50年代创办南洋大学,1980年与新加坡大学合并成立了新加坡国立大学。福建会馆还曾资助四百万元重修了天福宫,这是新加坡最古老的寺庙之一。华源会为新加坡企业访华或投资海外创造机会,也帮助中国企业在新加坡开展业务或协助它们与新加坡的公司建立贸易关系。

(1)根据材料一,概括19世纪新加坡华人移民快速增加的原因。(12分)

(2)根据材料二,并结合所学知识,分析新加坡华人移民的历史贡献。(8分)

19.阅读材料,回答问题。(16分)

材料 魏晋南北朝时期人口的流动,既有居住在边地的少数民族向中原地区流徙,也有中原地区的汉族人口纷纷外迁。据《晋书·文帝纪》记载,当时“归附”的少数民族人口达“八百七十余万口”之多。西晋时,在全国设21个州,有20个州遍布着流动人口的足迹。见于记载的两晋流动人口约150万口,约占全国总人口的1/8,占人口输出区总数的1/2左右。其中,由秦、雍地区流出的人口,占原地人口总额的1/3;从并州迁到冀、豫等州的人口,占原地人口总额的2/3。……史书中关于“百官流亡者十八九”和“中州士女避乱江左者十六七”的记载很多。十六国以来,许多少数民族在中原与汉族杂居,一遇变乱,同样成为流动人口。波澜壮阔的人口大流动,从短时态来看是加剧了社会动乱,但它也为社会的久远进步,开辟了道路。

——摘编自曹文柱等《乾坤众生》

仔细阅读材料,就“魏晋南北朝时期人口的流动”情况,自拟一个论题,根据材料并结合所学知识,运用史实加以论述。(要求:观点明确,史实正确,逻辑清晰)

第三单元测评

1.D 据材料可知,印欧人的迁徙有利于其接受发展程度较高的希腊文明,这扩大了先进文明的传播范围,D项正确;材料反映的是印欧文明与希腊文明的交融,而非统一希腊和北非的文明,排除A项;“消亡”的说法错误,排除B项;希腊化世界的时间与材料时间不符,排除C项。

2.B 据题干及所学可知,游牧民族虽然可以军事征服农耕世界,但农耕世界在政治、经济和文化上的优势却征服了游牧世界,B项正确;游牧世界的范围日趋缩小,不是游牧民族军事优势丧失,排除A项;材料说明的是农耕世界的优势,不是游牧民族缺乏国家治理经验,也不是强调自然地理环境的作用,排除C、D两项。

3.C 据所学可知,古印度文明从金石并用时代向铁器时代蜕变,主要得益于雅利安人的迁徙,C项正确;婆罗门教的形成与印度进入铁器时代无关,排除A项;大月氏人西进的时间大约是公元前2世纪,与材料时间不符,排除B项;赫梯帝国没有征服印度,排除D项。

4.B 据材料可知,印欧人的迁徙对区域文明之间的交流起到了重要作用,B项正确。

5.C 据材料可知,日耳曼人在迁徙的过程中自身原有的血缘氏族和农村公社都瓦解了,同时还将西罗马帝国的土地分封给臣民,这些做法都有利于封建大领地的形成,促进了西欧的封建化,C项正确;材料强调的是其对西欧封建化的影响,不是区域文化认同,排除A项;日耳曼人的迁徙并没有阻碍欧洲的农耕文明进程,也没有摧毁古罗马帝国的文明,排除B、D两项。

6.B 材料体现的是人口迁徙对于文化融合的助推作用,B项正确;文化没有优劣之分,排除A项;世界文明具有多样性,同化的说法不符合史实,排除C项;材料强调的是人口迁徙助推文化融合,并非具有世界性,排除D项。

7.C 据材料和所学知识可知,17世纪英国向美洲地区移民主要与海外殖民和对外贸易有关,C项正确;此时工业革命尚未开始,排除A项;材料未涉及殖民地文化发展,排除B项;材料显示迁移人群类别呈现多样性,不光是教徒,因此缓和了英国新旧教派之间的矛盾的说法片面,排除D项。

8.D 据材料中的时间及所学知识可知,移民的涌入为美国工业化提供了技术和劳动力,因此移民促进了美国的工业化,D项正确;材料中的移民不等同于欧洲列强,排除A项;全球人口流动在此前就已出现,而不是由美国掀起,排除B项;从材料得不出美国的工业生产规模状况,排除C项。

9.C 结合所学可知,墨西哥文化中既有印第安人的传统文化,也有欧洲白人天主教文化和现代墨西哥文化,体现了拉丁美洲文化的多元性,C项正确;拉丁美洲原为西班牙和葡萄牙的殖民地,墨西哥文化包含了欧洲和美洲的文化,排除A项;根据所学知识可知,美国和拉丁美洲在殖民地时期的宗主国不同,在历史发展过程中形成的文化类型也不同,排除B项;“毫无任何”表述绝对,排除D项。

10.D 据材料并结合所学可知,清政府自恃“天朝上国”,将一切外国视为“蛮夷之邦”,对外奉行闭关自守的政策,对于出洋到海外“蛮荒之地”去谋生的人持冷漠、鄙夷态度,表明当时清政府仍受传统华夷观念影响,D项正确;“华工保护问题得到解决”表述与材料主旨不符,排除A项;材料并未提及美国掠夺中国的劳工,排除B项;“地方督抚把控了外交权”表述与史实不符,排除C项。

11.B 据材料可知,针对华工遭受拐骗、出洋为奴的案件,清政府向美洲派驻使臣,以保护华民,有利于推动清政府外交的近代化,B项正确;拉丁美洲各国经济并不是独立发展,排除A项;不平等条约只是原因之一,并不是主要原因,排除C项;材料体现的是外交的发展,并未提及中体西用的相关信息,排除D项。

12.C 据材料可知,在澳大利亚的中国人很少购买商人商品,说明澳大利亚华工受中国传统生活方式影响,C项正确;宗法观念与材料内容无关,排除A项;材料不能说明澳大利亚华工生活状况较为艰辛,排除B项;材料未涉及中西文化融合,排除D项。

13.C 据图片可知,20世纪90年代以来国际移民的数量和占比整体上呈现上升趋势,结合所学知识可知,此时期经济全球化进程进一步加快,拓展了劳动力市场,这是人口迁徙的主要原因,C项正确;从材料无法得出跨国公司迅猛发展对国际移民的影响,排除A项;B、D两项不是国际移民的主要原因,排除。

14.B 从20世纪80年代开始,随着新兴产业的发展和发达国家的产业升级,传统行业的劳动力需求量减少,对劳动力的受教育程度和专业素养也提出了更高的要求,全球劳动力的流动呈现出“精英迁移”的新趋势,故选B项。

15.D 据材料可知,美国总人口增长中移民比例增速较快,说明民族和文化的多样性得到强化,D项正确;材料未涉及印第安文化,排除A项;“完全的平等”表述过于绝对,排除B项;材料是关于移民的,与人道主义救助无关,排除C项。

16.D 据所学知识可知,新加坡在教育上兼顾多种语言,尊重了语言的多样性,说明这种方式强调了文化的多元一体,D项正确;把英语作为第一教学语言是因为英语在国际上运用的广泛性,A项不符合材料主旨,排除;兼顾各种语言有利于国家的稳定团结,排除B项;材料说明这种教育方式强调了文化的多元一体,C项与材料相悖,排除。

17.参考答案 (1)变化:17世纪以重罪犯为主,到19世纪以欧洲技术工匠为主。

原因:美国独立后,资本主义发展;美国工业革命开展的需要。

(2)影响:促进美国工业的发展;促使美国成为移民型国家;推动美国城市化的进程;对美国的政治、经济、文化和社会生活等各个领域都产生了巨大的影响和作用,并打下了深深的烙印。

18.参考答案 (1)原因:明清以来,东南沿海居民为了谋生有“下南洋”的传统;英国殖民者开发马来半岛,需要大量劳动力;19世纪中叶后,清政府被迫允许列强在中国招募华工出国;晚清社会危机日益严重,东南沿海的百姓生活艰难。

(2)历史贡献:支援抗战,为抗战胜利作出巨大贡献;促进本地教育发展;保护本地的文化;为新加坡本地企业发展创造机会。

19.参考答案 示例

论题:古代人口流动推动社会的发展和历史的进步。

论述:中国古代相当长的时间里,黄河流域成为经济、政治的重心,人口分布呈现北重南轻的格局。三国两晋南北朝时期,北方政局动荡、长期战乱,因此,中原人口多次大规模南迁,北重南轻的人口分布格局逐渐被打破。特别是西晋“八王之乱”,持续时间长,破坏严重,加剧了阶级矛盾和民族矛盾,导致中原人口大量南迁,掀起了前所未有的移民浪潮,推动了江南地区的开发。唐朝安史之乱后,北人再次大举南迁,推动经济重心开始南移。五代十国时期,北方混战不已,北人继续南迁。于是,南方逐渐成为全国经济的先进地区,人口数量也随之超过北方,南重北轻的人口分布格局最终形成。古代人口的流动,促进了中华民族的交融,有利于国家统一,推动统一多民族国家的发展,也有利于国内各族人民之间的经济文化交流,推动各民族经济的进步发展。

综上所述,古代人口流动在推动社会的发展和历史的进步方面起到非常重要的作用。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2025人教版历史选择性必修3

第三单元测评

一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共48分)

1.公元前2000年前后,以印欧人为主体的游牧部落使用青铜武器,乘着马拉战车从小亚细亚等地来到希腊半岛的中部和南部。他们完全接纳了发展程度较高的希腊克里特岛文明。这说明印欧人的迁徙( )

A.统一了希腊和北非的文明 B.加速了游牧民族的文化消亡

C.促成了希腊化世界的诞生 D.扩大了先进文明的传播范围

2.从公元前2千纪起,一直到13世纪,欧亚大陆的游牧世界先后对农耕世界掀起了三次大规模迁徙冲击的浪潮。在激烈的冲突中游牧民族一度取得优势并征服了农耕世界,但最终结果却是农耕世界稳步发展,游牧世界日趋缩小。这说明了( )

A.游牧民族军事优势逐渐丧失 B.农耕世界在政治、经济和文化上的优势

C.游牧民族缺乏国家治理经验 D.自然地理条件对游牧民族生产生活不利

3.哈拉帕文明时期,印度进入了金石并用时代,其主要工具是石器和(红)铜器,直到公元前1000年左右才转入铁器时代。古印度文明从金石并用时代向铁器时代蜕变,主要得益于( )

A.婆罗门教的形成 B.大月氏人的西进

C.雅利安人的迁徙 D.赫梯帝国的征服

4.从公元前2千纪初起,在欧亚大陆出现了一种以印欧人为主体、以南俄草原为中心,向海岸线辐射的民族大迁徙运动,正是这种民族大迁徙,使得诸区域文明之间的关系趋于空前的活跃和密切。这表明印欧人的迁徙 ( )

A.解决了迁出地区的人地矛盾 B.促进了不同文明之间的交流

C.改变了亚欧大陆的人口布局 D.传播了印欧民族先进的文化

5.日耳曼人在南迁过程中,不仅原有的血缘氏族瓦解了,以地域为基础的农村公社——“马尔克”也趋于解体,灭亡西罗马帝国后,日耳曼统治者则将没收来的土地分封给自己的亲兵、廷臣等,据此可知,日耳曼人的迁徙 ( )

A.推动了区域文化认同 B.阻碍了欧洲农耕文明进程

C.促进了西欧的封建化 D.摧毁了古罗马帝国的文化

6.山东、河南等地的人们闯关东,构建了关东文化;山西、陕西等地的人们走西口,形成西口文化。世界上各种文化整体共存就必然会互相接触、交流,诞生出新的文化形态,推动人类文化的前进。这表明人口迁徙( )

A.促进文化优胜劣汰 B.促进文化融合认同

C.促使世界文明的同化 D.具有世界性

7.据估计,1620—1642年,英国约有50多万人越过大西洋,去往北美和加勒比地区。17世纪50年代至60年代,海外迁移达到高峰。迁移人群中不仅有清教徒,而且有天主教徒、罪犯等。据此推断,17世纪英国人口的外迁 ( )

A.反映了工业革命时代的扩张要求 B.实现了殖民地文化多样性的转型

C.有利于英国海外殖民和贸易拓展 D.缓和了英国新旧教派之间的矛盾

8.1864年美国成立移民局,通过《鼓励移民法》,此后美国出现移民高潮。下表是1910年移民在美国的大致分布情况。据此可知( )

移民在制造业劳动力的占比 移民在建筑、运输两个行业劳动力的占比 移民在铜矿、成衣行业和铁矿业的劳动力占比

1/3以上 1/4以上 2/3或更多

A.欧洲列强对美洲侵略加剧 B.美国掀起全球人口流动潮

C.美国工业生产规模的扩大 D.移民促进了美国的工业化

9.位于墨西哥城塔库巴街的三文化广场,包含了阿兹特克文化遗址、西班牙殖民者修建的教堂和现代化的建筑。由此可见,墨西哥文化( )

A.杂糅了欧洲与亚洲的文化 B.与独立战争后的美国文化相同

C.具有多元文化并存的特质 D.毫无任何印第安当地文化痕迹

10.1858年,针对美方提出的华工保护问题,清廷代表直隶总督谭廷襄则说“敝国大皇帝抚有万民……漂流海外者,何暇顾及……敝国大皇帝之富,不可计数,何暇与此类游民,计及锱铢”。这表明当时( )

A.华工保护问题得到解决 B.美国借助条约掠夺中国劳工

C.地方督抚把控了外交权 D.清政府受传统华夷观念影响

11.鸦片战争后,中国成为美洲劳动力的主要输出地。各国来华招工,华工遭受拐骗、出洋为奴的案件时有发生。鉴于此,清政府随后向美洲派驻使臣。这( )

A.顺应拉丁美洲各国独立发展经济的需要 B.推动了清政府外交的近代化

C.源于不平等条约使劳动力大量外流 D.践行了中体西用的政治理念

12.有学者认为,19世纪中叶开始前往澳大利亚淘金的华工不断增加,虽历时半个多世纪,经济上也有一套自己的独立体系,在澳大利亚的中国人很少购买商人商品,这说明澳大利亚华工( )

A.深受传统宗法观念的影响 B.生活状况较为艰辛

C.受中国传统生活方式影响 D.遏制了中西文化融合

13.右图中国际移民变化趋势出现的主要原因是( )

A.跨国公司迅猛发展

B.战争和地区冲突

C.经济全球化的进程

D.灾难和自然因素

14.下面是表现跨国公司雇员在全球流动特点的漫画。跨国公司在经济全球化中扮演了重要角色。它们在世界各地雇佣劳动力,赚取巨额利润。该漫画表明全球劳动力的流动特点是( )

A.发展中国家成为主要流向地 B.呈现出“精英迁移”的新趋势

C.劳工迁移是主要趋势 D.主要流向中东产油国

15.下图中反映的趋势导致美国社会( )

1960—1990年美国总人口增长中移民的比例

A.印第安文化迅速消亡 B.族群之间实现了完全的平等

C.人道主义救助的加速 D.民族和文化的多样性得到强化

16.在当今的新加坡,人口由华人、马来人、印度人、苏格兰人等东、西方各民族组成。在教育上,新加坡政府规定每个学校把英文作为第一语言,并给予4种语言平等的地位,兼顾了各族的感情。这种方式( )

A.说明对英国文化的推崇 B.不利于国家的稳定团结

C.说明语言文化的不平等 D.强调了文化的多元一体

二、非选择题(共52分)

17.阅读材料,回答问题。(16分)

材料一 英国在北美建立殖民帝国期间(1607—1776年),为开发这块不毛之地和扩张地盘,英国政府有计划地将北美殖民地当作重罪犯充军的场所。在18世纪,英国至少向北美遣送了3万名重罪犯,其中大部分送到了弗吉尼亚和马里兰。

——摘编自邓蜀生《美国移民政策的演变及其动因》

材料二 随着1815年第二次美英战争的结束,美国工业革命在北部蓬勃开展,政府鼓励欧洲技术工匠移民美国的政策、保护专利的宪法条款,使得移民人数在19世纪40年代以来突破每年10万人的规模,1854年高峰时接近43万人。该时期移民主要来自爱尔兰和德国。

——摘编自林珏《美国移民政策演变及评述》

材料三 美国是一个典型的由移民及其后裔所组成的国家。据统计,在1981年的2.2亿多美国人中,印第安人只有80多万,其余占总人数99%以上的都是外来移民及其后裔,在美国近现代历史上,移民对美国的政治、经济、文化和社会生活等各个领域都产生了巨大的影响和作用,并打下了深深的烙印。

——摘编自周跃军《试论移民与近代美国历史的发展》

(1)根据材料一、材料二,指出美国移民结构在17—19世纪的变化,并简析变化的原因。(8分)

(2)结合材料,概述移民对近现代美国的历史影响。(8分)

18.阅读材料,回答问题。(20分)

材料一 1819年新加坡开埠后,英国要将新加坡发展为英属殖民地的经济中心与东方贸易的主要海港,急需大量劳动力,大肆招揽华人。近代以来,列强加大对中国的经济侵略,国内经济极度恶化,再加上中国南方天灾频发,广大农民贫无立锥之地。《南京条约》明确规定开放五口后,《北京条约》规定“以凡有华民情甘出口……或在外洋别地承工,俱准与英民立约为凭……下英国船只,毫无禁阻”。到19世纪末,新加坡岛上的华人人口已经突破10万。

——摘编自李志东《新加坡国家认同研究(1965—2000)》

材料二 新加坡华人组成宗乡社团有着很长的历史。20世纪30年代,新加坡的各宗乡社团响应南洋华侨筹赈祖国难民总会的号召,共同支援中国抗战。新加坡福建会馆曾于20世纪50年代创办南洋大学,1980年与新加坡大学合并成立了新加坡国立大学。福建会馆还曾资助四百万元重修了天福宫,这是新加坡最古老的寺庙之一。华源会为新加坡企业访华或投资海外创造机会,也帮助中国企业在新加坡开展业务或协助它们与新加坡的公司建立贸易关系。

(1)根据材料一,概括19世纪新加坡华人移民快速增加的原因。(12分)

(2)根据材料二,并结合所学知识,分析新加坡华人移民的历史贡献。(8分)

19.阅读材料,回答问题。(16分)

材料 魏晋南北朝时期人口的流动,既有居住在边地的少数民族向中原地区流徙,也有中原地区的汉族人口纷纷外迁。据《晋书·文帝纪》记载,当时“归附”的少数民族人口达“八百七十余万口”之多。西晋时,在全国设21个州,有20个州遍布着流动人口的足迹。见于记载的两晋流动人口约150万口,约占全国总人口的1/8,占人口输出区总数的1/2左右。其中,由秦、雍地区流出的人口,占原地人口总额的1/3;从并州迁到冀、豫等州的人口,占原地人口总额的2/3。……史书中关于“百官流亡者十八九”和“中州士女避乱江左者十六七”的记载很多。十六国以来,许多少数民族在中原与汉族杂居,一遇变乱,同样成为流动人口。波澜壮阔的人口大流动,从短时态来看是加剧了社会动乱,但它也为社会的久远进步,开辟了道路。

——摘编自曹文柱等《乾坤众生》

仔细阅读材料,就“魏晋南北朝时期人口的流动”情况,自拟一个论题,根据材料并结合所学知识,运用史实加以论述。(要求:观点明确,史实正确,逻辑清晰)

第三单元测评

1.D 据材料可知,印欧人的迁徙有利于其接受发展程度较高的希腊文明,这扩大了先进文明的传播范围,D项正确;材料反映的是印欧文明与希腊文明的交融,而非统一希腊和北非的文明,排除A项;“消亡”的说法错误,排除B项;希腊化世界的时间与材料时间不符,排除C项。

2.B 据题干及所学可知,游牧民族虽然可以军事征服农耕世界,但农耕世界在政治、经济和文化上的优势却征服了游牧世界,B项正确;游牧世界的范围日趋缩小,不是游牧民族军事优势丧失,排除A项;材料说明的是农耕世界的优势,不是游牧民族缺乏国家治理经验,也不是强调自然地理环境的作用,排除C、D两项。

3.C 据所学可知,古印度文明从金石并用时代向铁器时代蜕变,主要得益于雅利安人的迁徙,C项正确;婆罗门教的形成与印度进入铁器时代无关,排除A项;大月氏人西进的时间大约是公元前2世纪,与材料时间不符,排除B项;赫梯帝国没有征服印度,排除D项。

4.B 据材料可知,印欧人的迁徙对区域文明之间的交流起到了重要作用,B项正确。

5.C 据材料可知,日耳曼人在迁徙的过程中自身原有的血缘氏族和农村公社都瓦解了,同时还将西罗马帝国的土地分封给臣民,这些做法都有利于封建大领地的形成,促进了西欧的封建化,C项正确;材料强调的是其对西欧封建化的影响,不是区域文化认同,排除A项;日耳曼人的迁徙并没有阻碍欧洲的农耕文明进程,也没有摧毁古罗马帝国的文明,排除B、D两项。

6.B 材料体现的是人口迁徙对于文化融合的助推作用,B项正确;文化没有优劣之分,排除A项;世界文明具有多样性,同化的说法不符合史实,排除C项;材料强调的是人口迁徙助推文化融合,并非具有世界性,排除D项。

7.C 据材料和所学知识可知,17世纪英国向美洲地区移民主要与海外殖民和对外贸易有关,C项正确;此时工业革命尚未开始,排除A项;材料未涉及殖民地文化发展,排除B项;材料显示迁移人群类别呈现多样性,不光是教徒,因此缓和了英国新旧教派之间的矛盾的说法片面,排除D项。

8.D 据材料中的时间及所学知识可知,移民的涌入为美国工业化提供了技术和劳动力,因此移民促进了美国的工业化,D项正确;材料中的移民不等同于欧洲列强,排除A项;全球人口流动在此前就已出现,而不是由美国掀起,排除B项;从材料得不出美国的工业生产规模状况,排除C项。

9.C 结合所学可知,墨西哥文化中既有印第安人的传统文化,也有欧洲白人天主教文化和现代墨西哥文化,体现了拉丁美洲文化的多元性,C项正确;拉丁美洲原为西班牙和葡萄牙的殖民地,墨西哥文化包含了欧洲和美洲的文化,排除A项;根据所学知识可知,美国和拉丁美洲在殖民地时期的宗主国不同,在历史发展过程中形成的文化类型也不同,排除B项;“毫无任何”表述绝对,排除D项。

10.D 据材料并结合所学可知,清政府自恃“天朝上国”,将一切外国视为“蛮夷之邦”,对外奉行闭关自守的政策,对于出洋到海外“蛮荒之地”去谋生的人持冷漠、鄙夷态度,表明当时清政府仍受传统华夷观念影响,D项正确;“华工保护问题得到解决”表述与材料主旨不符,排除A项;材料并未提及美国掠夺中国的劳工,排除B项;“地方督抚把控了外交权”表述与史实不符,排除C项。

11.B 据材料可知,针对华工遭受拐骗、出洋为奴的案件,清政府向美洲派驻使臣,以保护华民,有利于推动清政府外交的近代化,B项正确;拉丁美洲各国经济并不是独立发展,排除A项;不平等条约只是原因之一,并不是主要原因,排除C项;材料体现的是外交的发展,并未提及中体西用的相关信息,排除D项。

12.C 据材料可知,在澳大利亚的中国人很少购买商人商品,说明澳大利亚华工受中国传统生活方式影响,C项正确;宗法观念与材料内容无关,排除A项;材料不能说明澳大利亚华工生活状况较为艰辛,排除B项;材料未涉及中西文化融合,排除D项。

13.C 据图片可知,20世纪90年代以来国际移民的数量和占比整体上呈现上升趋势,结合所学知识可知,此时期经济全球化进程进一步加快,拓展了劳动力市场,这是人口迁徙的主要原因,C项正确;从材料无法得出跨国公司迅猛发展对国际移民的影响,排除A项;B、D两项不是国际移民的主要原因,排除。

14.B 从20世纪80年代开始,随着新兴产业的发展和发达国家的产业升级,传统行业的劳动力需求量减少,对劳动力的受教育程度和专业素养也提出了更高的要求,全球劳动力的流动呈现出“精英迁移”的新趋势,故选B项。

15.D 据材料可知,美国总人口增长中移民比例增速较快,说明民族和文化的多样性得到强化,D项正确;材料未涉及印第安文化,排除A项;“完全的平等”表述过于绝对,排除B项;材料是关于移民的,与人道主义救助无关,排除C项。

16.D 据所学知识可知,新加坡在教育上兼顾多种语言,尊重了语言的多样性,说明这种方式强调了文化的多元一体,D项正确;把英语作为第一教学语言是因为英语在国际上运用的广泛性,A项不符合材料主旨,排除;兼顾各种语言有利于国家的稳定团结,排除B项;材料说明这种教育方式强调了文化的多元一体,C项与材料相悖,排除。

17.参考答案 (1)变化:17世纪以重罪犯为主,到19世纪以欧洲技术工匠为主。

原因:美国独立后,资本主义发展;美国工业革命开展的需要。

(2)影响:促进美国工业的发展;促使美国成为移民型国家;推动美国城市化的进程;对美国的政治、经济、文化和社会生活等各个领域都产生了巨大的影响和作用,并打下了深深的烙印。

18.参考答案 (1)原因:明清以来,东南沿海居民为了谋生有“下南洋”的传统;英国殖民者开发马来半岛,需要大量劳动力;19世纪中叶后,清政府被迫允许列强在中国招募华工出国;晚清社会危机日益严重,东南沿海的百姓生活艰难。

(2)历史贡献:支援抗战,为抗战胜利作出巨大贡献;促进本地教育发展;保护本地的文化;为新加坡本地企业发展创造机会。

19.参考答案 示例

论题:古代人口流动推动社会的发展和历史的进步。

论述:中国古代相当长的时间里,黄河流域成为经济、政治的重心,人口分布呈现北重南轻的格局。三国两晋南北朝时期,北方政局动荡、长期战乱,因此,中原人口多次大规模南迁,北重南轻的人口分布格局逐渐被打破。特别是西晋“八王之乱”,持续时间长,破坏严重,加剧了阶级矛盾和民族矛盾,导致中原人口大量南迁,掀起了前所未有的移民浪潮,推动了江南地区的开发。唐朝安史之乱后,北人再次大举南迁,推动经济重心开始南移。五代十国时期,北方混战不已,北人继续南迁。于是,南方逐渐成为全国经济的先进地区,人口数量也随之超过北方,南重北轻的人口分布格局最终形成。古代人口的流动,促进了中华民族的交融,有利于国家统一,推动统一多民族国家的发展,也有利于国内各族人民之间的经济文化交流,推动各民族经济的进步发展。

综上所述,古代人口流动在推动社会的发展和历史的进步方面起到非常重要的作用。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享