第一单元文化交流与传播测评--2025人教版历史选择性必修3同步练习题(含答案)

文档属性

| 名称 | 第一单元文化交流与传播测评--2025人教版历史选择性必修3同步练习题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 337.9KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-11 07:38:55 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2025人教版历史选择性必修3

第一单元测评

一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共48分)

1.周代统治者在强调“皇天上帝,改厥元子”时,还提出了“天命靡常”“皇天无亲,惟德是辅”的主张,最终形成“敬事上帝”“怀保小民”的治国理念。以下表述与该理念最相近的是( )

A.“天行健,君子以自强不息” B.“惟王子子孙孙永保民”

C.“从天而颂之,孰与制天命而用之” D.“未能事人,焉能事鬼”

2.从商鞅变法推行“令民父子兄弟同室内息者为禁”的强制性分家异财制度,直到汉初亦沿袭此制度。但从西汉末开始,累世同居之风兴起,如樊重“三世共财”、蔡邕“三世不分财”等。这一变化反映出( )

A.豪强地主势力的发展 B.儒家思想正统地位逐步确立

C.宗法思想在汉代复活 D.封建国家对基层控制力削弱

3.西汉董仲舒在《天人三策》中提出:“天道之大者在阴阳。阳为德,阴为刑;刑主杀而德主生。”东汉王符《潜夫论》认为:“义者,君之政也;法者,君之命也。”这表明汉代( )

A.儒学成为主流意识形态 B.出现律令儒家化趋势

C.思想活跃呈现多元特征 D.儒、法思想走向融合

4.王阳明认为,“古者四民异业而同道,其尽心焉,一也。士以修治,农以具养,工以利器,商以通货”;黄宗羲提出,“有生之初,人各自私也,人各自利也”。这反映了( )

A.农本观念发生根本变化 B.经济发展冲击社会秩序

C.社会阶层边界趋向模糊 D.士人思想迎合时代变迁

5.19世纪80年代,思想家王韬撰文说:“华夷之辨,其不在地之内外,而系于礼之有无也,明矣。苟有礼也,夷可进为华;苟无礼也,华则变为夷。岂可沾沾自大,厚己以薄人哉 ”王韬的主张( )

A.推动礼成为评判文明的标准 B.深刻揭示了洋务运动的缺陷

C.体现了近代民族意识的转型 D.是中国近代思潮嬗变的缩影

6.下表中两位思想家讨论的共同话题是( )

思想家 观点

孟子 仁义忠信,乐善不倦,此天爵也。公卿大夫,此人爵也。古之人修其天爵,而人爵从之

荀子 天不为人之恶寒也辍冬,地不为人之恶辽远也辍广

A.道法自然 B.天人关系

C.民本思想 D.宇宙法则

7.下面文本框内摘录的是大家耳熟能详的若干诗句。这些诗句体现出中华优秀传统文化的内涵是( )

A.以民为本 B.家国情怀

C.自强不息 D.天下为公

8.战国时期,有位思想家发表主张:“天之生民,非为君也。天之立君,以为民也”“天下归之之谓王,天下去之之谓亡。故桀、纣无天下,而汤、武不弑君”。该主张体现了( )

A.家国情怀 B.民本思想

C.革故鼎新 D.天人合一

9.近年来,考古工作者在河北邯郸武安赵窑遗址相继发现了包括仰韶早期、仰韶中期、仰韶晚期、龙山时期、先商、商代、西周、东周、汉代等各时期文化遗存。这可以用来说明( )

A.南北文化交流的频繁性 B.中华文明演进的连续性

C.中原农耕文明的领先性 D.早期国家分布的分散性

10.某校高二学生开展课题研究,研究的内容包括法显、玄奘西行取经,鉴真东渡日本,日本学问僧赴长安求法,新罗、日本向唐朝派遣许多使节和留学生等。他们研究的主题是( )

A.佛教文化的传播 B.文化艺术的繁荣

C.政治制度的创新 D.中外文化的交流

11.敦煌莫高窟中有一幅隋代壁画《天宫伎乐飞天》,其中的飞天伎乐在形象上一改前期粗犷的西域式风格,具有“秀骨清像”的文化特征,其造型衣饰具有多样化的特征,有的束双髻,有的披袈裟,有的着中原大袍。伎乐飞天形象反映了( )

A.中华文化领先世界 B.外来文化占据主导地位

C.民族文化彼此交融 D.中原传统文化日渐式微

12.隋唐以来,僧侣们创立了不同的佛教宗派,这些宗派有不同的教义、教规和修持方法,但其思想体系中都大量融合吸收了儒、道等传统思想的内容和方法。由此可见( )

A.西学东渐的浪潮开始出现 B.中华传统文化内涵丰富发展

C.政府对外来文化兼收并蓄 D.佛教成为沟通东西方的桥梁

13.明朝后期,意大利传教士利玛窦和中国学者徐光启合作翻译了古希腊数学家欧几里得的《几何原本》的部分内容,并使用了几何、点、线、面、直锐钝角等数学概念。这表明( )

A.“西学东渐”初见端倪 B.东方传统科技进入总结时期

C.基督教开始在华传播 D.中国人的文化心态发生变化

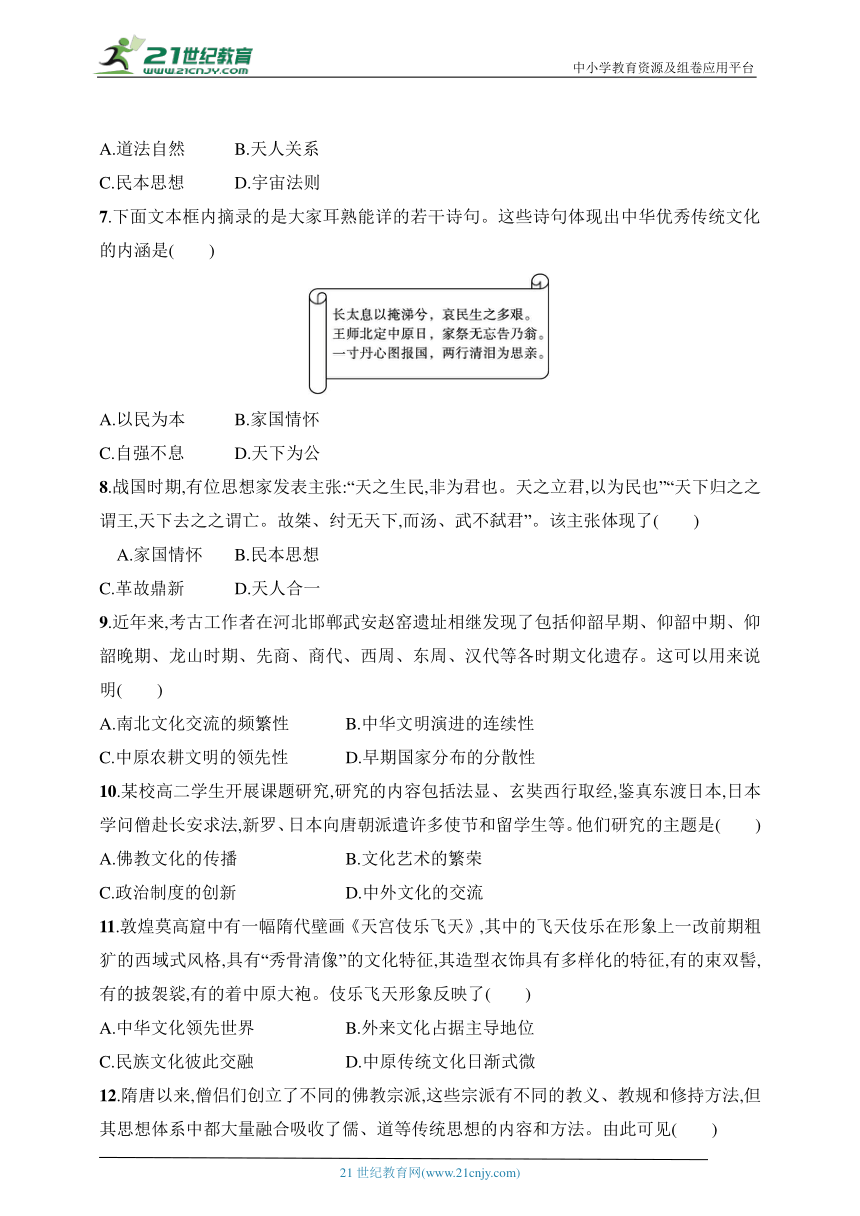

14.右面为江南机器制造总局翻译馆刊行译书分类示意图。这主要表明当时 ( )

A.学习西方先进的政治制度

B.向西方学习思潮开始兴起

C.更注重学习西方实用技术

D.社会科学思想于中国无益

15.唐朝时,各国使者、教派所带来的文化融入唐朝,同时唐朝的律令制度、汉字文化、儒家文化等波及东亚乃至东南亚,其文化影响甚至远及大食(今阿拉伯半岛等地)、拂菻(拜占庭帝国,以今巴尔干半岛、小亚细亚为中心)等地。这表明唐朝( )

A.科技成就领先世界 B.深受外来文化影响

C.政治制度优越先进 D.包容开放影响世界

16.18世纪,欧洲出现“中国热”。伏尔泰把孔子的儒家学说看作他心目中的自然神论,认为这种以遵循自然规律为原则的“理性宗教”足以取代盛行于西方的带有迷信色彩的“神示宗教”。伏尔泰此举主要是为了( )

A.抨击否定君主政体 B.给新教做舆论宣传

C.借古讽今促进启蒙 D.推动中西文化交流

二、非选择题(共52分)

17.阅读材料,回答问题。(18分)

材料一 我国从有文字以来经过两千多年的发展,逐步形成了一种阅读系统。这个阅读系统以科举入仕系统中的士大夫阶层为主体,在阅读内容上以儒家经典为主导(如“四书”“五经”),遵照特定的阅读秩序和行为规范进行阅读。通过阅读,能将所学习到的知识运用在实际生活中,小到能作为谋生的本领,大到能够治国、平天下。所以读书人应该阅读有用的东西,“读以致用”。由此形成了一系列的阅读文化和传统,深刻影响着人们安身立命、做人处世、理想抱负的方方面面。

——摘编自许欢《中国古代传统阅读模式研究》

材料二 耕读模式是由两个行为组成,也是由两个阶层实践,因而有两方面的意思:一是自上而下的,士大夫不以耕种为耻,读书之余经营农业;二是自下而上的,农民不以读书为无用、不可能,耕作之余亲自或督导子弟读书。在文化普及、科举制发展的背景下,宋代社会中耕读已成为普遍现象。耕读文化由此成为中华文明的一个重要组成部分,在宋以来的古代后期意识形态和生产领域中发挥了很大作用。遍及农家的对联“耕读传家久,诗书继世长”,就表明耕读文化普及和深入人心的程度。

——摘编自程民生《论“耕读文化”在宋代的确立》

(1)根据材料一,概括中国古代传统阅读的特点,结合所学分析其原因。(10分)

(2)根据材料二并结合所学,阐述宋代的“耕读文化”。(8分)

18.阅读材料,回答问题。(18分)

材料 启蒙运动时期处于世界另一端的东方中国正值强盛时期(清康乾统治时期)……中国的传统文化,尤其是以孔子为代表的儒家文化是经过耶稣会士翻译介绍到欧洲大陆去的。他们的目的原想证明儒家文化与基督教的一致性,从而为自己传教扫平道路,却不曾想为反宗教论提供了极好的攻击宗教文化的武器。当时欧洲正处于反对宗教而主张理性的时代,而非宗教的儒家文化来得正合时宜,因为罗马教会认定孔子学说为“异端邪说”,那么“异端邪说”的儒家学说必然会被启蒙运动思想家们用来攻击罗马教会本身。因而他们对于非宗教的孔子学说的理性观给予了热烈的欢迎和崇拜。

正如有学者在书中说:“那些耶稣会中人,把中国经书翻译出来,劝告读者不但要诵读它,且须把中国思想见诸实行。他们不知道经书的原理,刚好推翻了他们自己的教义;尤其重要的是,他们不但介绍了中国哲学,且将中国实际的政情亦尽量报告给欧洲的学者,因此欧洲人对于中国的文化,便能逐渐了解,而中国政治也就成为当时动荡的欧洲政局一个理想的模型。”

——摘编自梁真惠《中国儒家学说的译介对欧洲启蒙运动的影响》

(1)根据材料,指出启蒙运动时期中国文化在欧洲传播的特点。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析中国文化对欧洲启蒙运动时期思想界的意义。(10分)

19.阅读材料,回答问题。(16分)

材料 中国民本思想,是一种将民众视为治国安邦根本的政治思想,它承认、重视民众对维护国家统治、社会稳定的重要作用,反映民众的根本愿望和要求。民本思想源远流长,从上古到近代历代思想家们围绕着“民”的问题进行了不懈地探索,形成了丰富的民本思想。从民本思想发展的历史轨迹来看它主要历经了五大阶段。

时间阶段 发展特点

夏、商、西周 民本思想的孕育和萌芽阶段

春秋战国 民本思想的形成和理论概括阶段

汉至唐 民本思想的发展和完善阶段

明清 民本思想的成熟和蜕变阶段

近现代 民本思想的转换与质变阶段

——摘编自周家荣《中国民本思想的发展阶段与历史归宿》

选取中国历史整体、部分或某个朝代,对材料中的观点提出自己的看法,并加以阐述。(要求:看法具体明确,史论结合,论据充分,表达清晰)

第一单元测评

1.B 据材料可知,该理念指的是早期的民本思想。“惟王子子孙孙永保民”体现了对民的重视,与民本思想最为接近,B项正确;A项强调个人的自强不息,C项内容强调的是尊重客观规律,D项内容强调的是注重现实,回避鬼神,都与民本思想不符,排除三项。

2.B 结合所学知识分析题干信息,汉武帝确立了儒学的正统地位,从此儒家思想成为主流思想,累世同居之风兴起受到了儒家讲究孝敬友爱思想的影响,B项正确;累世同居之风兴起不限于豪强地主之家,不等于豪强地主势力发展,排除A项;宗法思想的影响在古代中国一直存在,排除C项;西汉时期封建国家对基层控制总体上进一步强化,而非削弱,排除D项。

3.D 据材料可知,董仲舒和王符主张治国当以“刑”“德”并用、“义”“法”并用,反映了当时儒、法思想的融合,D项正确;汉武帝时期“尊崇儒术”,儒学成为主流思想,材料未体现,排除A项;材料只是两个人的主张,不是国家的政策,不能说明律令儒家化趋势,排除B项;汉代儒学成为主流思想,“多元”不符合史实,排除C项。

4.D 王阳明认为知识分子应该注重修养,农民提供粮食供养社会的发展,商人促进商品的流通,每个阶层的人都力所能及地促进本行业的发展,以求尽到自己的心意,故四个阶层的人虽然从事的行业不同,但本心是一样的。黄宗羲认为人类社会开始之后,人都是自私的,也是自利的。他们共同反映了不同时期士人思想的变化,D项正确。

5.D 据材料可知,王韬不仅强调礼的重要性,而且认为“华夷”文明之间存在共通之处,可以相互借鉴学习,所以不能夜郎自大和厚己薄人,说明王韬认识到转变华夷观念的重要性,体现了中国近代思潮嬗变的缩影,D项正确;“推动礼成为评判文明的标准”不符合材料主旨,排除A项;材料未涉及洋务运动,排除B项;材料未体现近代民族意识转型,排除C项。

6.B 据材料可知,孟子认为古时候的人,专心修养自己天然的爵位,而人世的爵位自然就跟着来了;荀子认为天不会因为人们厌恶寒冷而中止冬天的到来,地不会因为人们厌恶辽远而中止向远处延伸。可见二者都关注天人关系,B项正确;道法自然是道家学派的主张,孟子、荀子是儒家学派代表人物,排除A项;材料未涉及民本思想,排除C项;孟子未提出宇宙法则,排除D项。

7.B 据材料可知,中华优秀传统文化有着鲜明的家国情怀色彩,B项正确。

8.B 据材料可知,这体现了民本思想,B项正确;材料描述的是以民为本而不是家国情怀,排除A项;材料未涉及革故鼎新的相关信息,排除C项;材料体现不出天人合一的思想主张,排除D项。

9.B 据材料可知,从仰韶早期到汉代的文化遗存,体现了中华文明演进的连续性,B项正确。

10.D 据材料可知,材料涉及多项中外文化交流的史实,因此他们研究的主题是中外文化的交流,D项正确。

11.C 据材料信息并结合所学可知,壁画内容反映了民族文化的彼此交融,C项正确;材料没有与世界上其他国家的文化做比较,无法得出中华文化领先世界的认识,排除A项;材料不能说明外来文化占据主导地位,也不符合史实,排除B项;材料说明的是佛教文化与中原文化相融合,不代表中原传统文化日渐式微,排除D项。

12.B 据材料并结合所学可知,佛教传入中国后深受道家和儒家思想的影响,在传播中逐渐与中国本土思想融合,渐趋本土化,这丰富发展了中华传统文化的内涵,B项正确;西学东渐浪潮开始出现是在明清之际,排除A项;材料不涉及政府的态度或政策,排除C项;材料主旨是中华传统文化内涵丰富发展,不是佛教的作用,排除D项。

13.A 据材料可知,明朝后期利玛窦等传教士来华,为了传播基督教而采用宣传自然科学的方式,这是西方自然科学在中国的初步传播,A项正确;材料介绍的是外来科技成果,而不是东方传统科技,排除B项;根据材料信息,无法判定基督教是否在华传播,排除C项;材料信息不能说明国人心态变化,排除D项。

14.C 根据材料并结合所学知识可知,洋务运动时期江南机器制造总局翻译馆刊行翻译的书籍大部分介绍西方军事、工艺、制造、机械、工程等方面,C项正确;据所学可知,洋务运动主要学习西方先进技术,排除A项;早在洋务运动之前,林则徐、魏源等人就已经开始关注西方,主张向西方学习,排除B项;社会科学思想对中国同样是有益的,排除D项。

15.D 据材料可知,唐朝时期,大量外来文化融入唐朝,同时唐朝文化也深刻影响了世界其他地区的文明,这表明唐朝的包容开放影响了世界,D项正确;材料中并未体现科技以及政治制度层面的内容,排除 A、C两项;材料既体现了外来文化融入唐朝,也体现了唐朝制度、文化对世界其他地区的影响,B项片面,排除。

16.C 据材料并结合所学可知,伏尔泰借用中国古代的儒家学说来反对西方带有迷信色彩的“神示宗教”,是借古讽今,意在促进启蒙运动的发展,C项正确;伏尔泰否定君主专制政体,不否定君主政体,排除A项;给新教做舆论宣传的不是启蒙运动的代表人物,排除B项;推动中西文化交流并非伏尔泰的主要目的,排除D项。

17.参考答案 (1)特点:以儒家经典为主,内容逐渐丰富;士大夫阶层为主体,人数逐渐增多;有特定的阅读秩序和行为规范;注重“读以致用”,将所学习到的知识运用在实际生活中;影响广泛。

原因:社会经济的发展;科举制度的推行;儒家思想的影响;造纸术、印刷术的发展。

(2)宋代“耕读文化”产生的原因有农耕经济的发展、崇文抑武方针的影响、科举制的发展、理学的影响以及农民对耕读的重视。宋代社会中耕读成为普遍现象,耕读文化成为中华文明的一个重要组成部分,孕育了众多的农学家,产生了大量的农书,为文学艺术(或诗歌)创作提供了丰富的素材,促进了民间教育的发展,教化民众,在宋代以来的古代后期意识形态和生产领域中发挥了很大作用。

18.参考答案 (1)特点:以传播中国儒家学说为主;通过耶稣会士译介传入欧洲;对中国文化的理解具有片面性;中国文化在欧洲毁誉并存。

(2)意义:冲击了欧洲的宗教思想;助推了启蒙运动的反专制斗争;为启蒙思想家构想理想社会提供了模型;促进了欧洲社会的思想解放;推动了欧洲哲学的发展。

19.参考答案 论题:明清时期民本思想得到极大的发展,与反君主专制的思想有机结合起来,并呈现出时代特征。

论述:明清时期,中国封建制度逐渐走向衰落,阶级矛盾激烈,许多思想家对君主专制进行猛烈抨击,不断唤起民众的觉醒意识,以黄宗羲、顾炎武和王夫之等为代表的思想家的相关理论,不仅使民本思想获得深厚的理论根基,而且也对如何实施民本思想进行了方法论上的论述。另一方面,明清时期封建专制的强化和资本主义萌芽的出现,产生了促进民本思想向民主理念转化的因素和动力,使其产生了符合近代化要求的新特点。

由此可见,这一时期,民本思想得到极大发展,与反君主专制的思想有机结合起来,并呈现出时代特征。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2025人教版历史选择性必修3

第一单元测评

一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共48分)

1.周代统治者在强调“皇天上帝,改厥元子”时,还提出了“天命靡常”“皇天无亲,惟德是辅”的主张,最终形成“敬事上帝”“怀保小民”的治国理念。以下表述与该理念最相近的是( )

A.“天行健,君子以自强不息” B.“惟王子子孙孙永保民”

C.“从天而颂之,孰与制天命而用之” D.“未能事人,焉能事鬼”

2.从商鞅变法推行“令民父子兄弟同室内息者为禁”的强制性分家异财制度,直到汉初亦沿袭此制度。但从西汉末开始,累世同居之风兴起,如樊重“三世共财”、蔡邕“三世不分财”等。这一变化反映出( )

A.豪强地主势力的发展 B.儒家思想正统地位逐步确立

C.宗法思想在汉代复活 D.封建国家对基层控制力削弱

3.西汉董仲舒在《天人三策》中提出:“天道之大者在阴阳。阳为德,阴为刑;刑主杀而德主生。”东汉王符《潜夫论》认为:“义者,君之政也;法者,君之命也。”这表明汉代( )

A.儒学成为主流意识形态 B.出现律令儒家化趋势

C.思想活跃呈现多元特征 D.儒、法思想走向融合

4.王阳明认为,“古者四民异业而同道,其尽心焉,一也。士以修治,农以具养,工以利器,商以通货”;黄宗羲提出,“有生之初,人各自私也,人各自利也”。这反映了( )

A.农本观念发生根本变化 B.经济发展冲击社会秩序

C.社会阶层边界趋向模糊 D.士人思想迎合时代变迁

5.19世纪80年代,思想家王韬撰文说:“华夷之辨,其不在地之内外,而系于礼之有无也,明矣。苟有礼也,夷可进为华;苟无礼也,华则变为夷。岂可沾沾自大,厚己以薄人哉 ”王韬的主张( )

A.推动礼成为评判文明的标准 B.深刻揭示了洋务运动的缺陷

C.体现了近代民族意识的转型 D.是中国近代思潮嬗变的缩影

6.下表中两位思想家讨论的共同话题是( )

思想家 观点

孟子 仁义忠信,乐善不倦,此天爵也。公卿大夫,此人爵也。古之人修其天爵,而人爵从之

荀子 天不为人之恶寒也辍冬,地不为人之恶辽远也辍广

A.道法自然 B.天人关系

C.民本思想 D.宇宙法则

7.下面文本框内摘录的是大家耳熟能详的若干诗句。这些诗句体现出中华优秀传统文化的内涵是( )

A.以民为本 B.家国情怀

C.自强不息 D.天下为公

8.战国时期,有位思想家发表主张:“天之生民,非为君也。天之立君,以为民也”“天下归之之谓王,天下去之之谓亡。故桀、纣无天下,而汤、武不弑君”。该主张体现了( )

A.家国情怀 B.民本思想

C.革故鼎新 D.天人合一

9.近年来,考古工作者在河北邯郸武安赵窑遗址相继发现了包括仰韶早期、仰韶中期、仰韶晚期、龙山时期、先商、商代、西周、东周、汉代等各时期文化遗存。这可以用来说明( )

A.南北文化交流的频繁性 B.中华文明演进的连续性

C.中原农耕文明的领先性 D.早期国家分布的分散性

10.某校高二学生开展课题研究,研究的内容包括法显、玄奘西行取经,鉴真东渡日本,日本学问僧赴长安求法,新罗、日本向唐朝派遣许多使节和留学生等。他们研究的主题是( )

A.佛教文化的传播 B.文化艺术的繁荣

C.政治制度的创新 D.中外文化的交流

11.敦煌莫高窟中有一幅隋代壁画《天宫伎乐飞天》,其中的飞天伎乐在形象上一改前期粗犷的西域式风格,具有“秀骨清像”的文化特征,其造型衣饰具有多样化的特征,有的束双髻,有的披袈裟,有的着中原大袍。伎乐飞天形象反映了( )

A.中华文化领先世界 B.外来文化占据主导地位

C.民族文化彼此交融 D.中原传统文化日渐式微

12.隋唐以来,僧侣们创立了不同的佛教宗派,这些宗派有不同的教义、教规和修持方法,但其思想体系中都大量融合吸收了儒、道等传统思想的内容和方法。由此可见( )

A.西学东渐的浪潮开始出现 B.中华传统文化内涵丰富发展

C.政府对外来文化兼收并蓄 D.佛教成为沟通东西方的桥梁

13.明朝后期,意大利传教士利玛窦和中国学者徐光启合作翻译了古希腊数学家欧几里得的《几何原本》的部分内容,并使用了几何、点、线、面、直锐钝角等数学概念。这表明( )

A.“西学东渐”初见端倪 B.东方传统科技进入总结时期

C.基督教开始在华传播 D.中国人的文化心态发生变化

14.右面为江南机器制造总局翻译馆刊行译书分类示意图。这主要表明当时 ( )

A.学习西方先进的政治制度

B.向西方学习思潮开始兴起

C.更注重学习西方实用技术

D.社会科学思想于中国无益

15.唐朝时,各国使者、教派所带来的文化融入唐朝,同时唐朝的律令制度、汉字文化、儒家文化等波及东亚乃至东南亚,其文化影响甚至远及大食(今阿拉伯半岛等地)、拂菻(拜占庭帝国,以今巴尔干半岛、小亚细亚为中心)等地。这表明唐朝( )

A.科技成就领先世界 B.深受外来文化影响

C.政治制度优越先进 D.包容开放影响世界

16.18世纪,欧洲出现“中国热”。伏尔泰把孔子的儒家学说看作他心目中的自然神论,认为这种以遵循自然规律为原则的“理性宗教”足以取代盛行于西方的带有迷信色彩的“神示宗教”。伏尔泰此举主要是为了( )

A.抨击否定君主政体 B.给新教做舆论宣传

C.借古讽今促进启蒙 D.推动中西文化交流

二、非选择题(共52分)

17.阅读材料,回答问题。(18分)

材料一 我国从有文字以来经过两千多年的发展,逐步形成了一种阅读系统。这个阅读系统以科举入仕系统中的士大夫阶层为主体,在阅读内容上以儒家经典为主导(如“四书”“五经”),遵照特定的阅读秩序和行为规范进行阅读。通过阅读,能将所学习到的知识运用在实际生活中,小到能作为谋生的本领,大到能够治国、平天下。所以读书人应该阅读有用的东西,“读以致用”。由此形成了一系列的阅读文化和传统,深刻影响着人们安身立命、做人处世、理想抱负的方方面面。

——摘编自许欢《中国古代传统阅读模式研究》

材料二 耕读模式是由两个行为组成,也是由两个阶层实践,因而有两方面的意思:一是自上而下的,士大夫不以耕种为耻,读书之余经营农业;二是自下而上的,农民不以读书为无用、不可能,耕作之余亲自或督导子弟读书。在文化普及、科举制发展的背景下,宋代社会中耕读已成为普遍现象。耕读文化由此成为中华文明的一个重要组成部分,在宋以来的古代后期意识形态和生产领域中发挥了很大作用。遍及农家的对联“耕读传家久,诗书继世长”,就表明耕读文化普及和深入人心的程度。

——摘编自程民生《论“耕读文化”在宋代的确立》

(1)根据材料一,概括中国古代传统阅读的特点,结合所学分析其原因。(10分)

(2)根据材料二并结合所学,阐述宋代的“耕读文化”。(8分)

18.阅读材料,回答问题。(18分)

材料 启蒙运动时期处于世界另一端的东方中国正值强盛时期(清康乾统治时期)……中国的传统文化,尤其是以孔子为代表的儒家文化是经过耶稣会士翻译介绍到欧洲大陆去的。他们的目的原想证明儒家文化与基督教的一致性,从而为自己传教扫平道路,却不曾想为反宗教论提供了极好的攻击宗教文化的武器。当时欧洲正处于反对宗教而主张理性的时代,而非宗教的儒家文化来得正合时宜,因为罗马教会认定孔子学说为“异端邪说”,那么“异端邪说”的儒家学说必然会被启蒙运动思想家们用来攻击罗马教会本身。因而他们对于非宗教的孔子学说的理性观给予了热烈的欢迎和崇拜。

正如有学者在书中说:“那些耶稣会中人,把中国经书翻译出来,劝告读者不但要诵读它,且须把中国思想见诸实行。他们不知道经书的原理,刚好推翻了他们自己的教义;尤其重要的是,他们不但介绍了中国哲学,且将中国实际的政情亦尽量报告给欧洲的学者,因此欧洲人对于中国的文化,便能逐渐了解,而中国政治也就成为当时动荡的欧洲政局一个理想的模型。”

——摘编自梁真惠《中国儒家学说的译介对欧洲启蒙运动的影响》

(1)根据材料,指出启蒙运动时期中国文化在欧洲传播的特点。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析中国文化对欧洲启蒙运动时期思想界的意义。(10分)

19.阅读材料,回答问题。(16分)

材料 中国民本思想,是一种将民众视为治国安邦根本的政治思想,它承认、重视民众对维护国家统治、社会稳定的重要作用,反映民众的根本愿望和要求。民本思想源远流长,从上古到近代历代思想家们围绕着“民”的问题进行了不懈地探索,形成了丰富的民本思想。从民本思想发展的历史轨迹来看它主要历经了五大阶段。

时间阶段 发展特点

夏、商、西周 民本思想的孕育和萌芽阶段

春秋战国 民本思想的形成和理论概括阶段

汉至唐 民本思想的发展和完善阶段

明清 民本思想的成熟和蜕变阶段

近现代 民本思想的转换与质变阶段

——摘编自周家荣《中国民本思想的发展阶段与历史归宿》

选取中国历史整体、部分或某个朝代,对材料中的观点提出自己的看法,并加以阐述。(要求:看法具体明确,史论结合,论据充分,表达清晰)

第一单元测评

1.B 据材料可知,该理念指的是早期的民本思想。“惟王子子孙孙永保民”体现了对民的重视,与民本思想最为接近,B项正确;A项强调个人的自强不息,C项内容强调的是尊重客观规律,D项内容强调的是注重现实,回避鬼神,都与民本思想不符,排除三项。

2.B 结合所学知识分析题干信息,汉武帝确立了儒学的正统地位,从此儒家思想成为主流思想,累世同居之风兴起受到了儒家讲究孝敬友爱思想的影响,B项正确;累世同居之风兴起不限于豪强地主之家,不等于豪强地主势力发展,排除A项;宗法思想的影响在古代中国一直存在,排除C项;西汉时期封建国家对基层控制总体上进一步强化,而非削弱,排除D项。

3.D 据材料可知,董仲舒和王符主张治国当以“刑”“德”并用、“义”“法”并用,反映了当时儒、法思想的融合,D项正确;汉武帝时期“尊崇儒术”,儒学成为主流思想,材料未体现,排除A项;材料只是两个人的主张,不是国家的政策,不能说明律令儒家化趋势,排除B项;汉代儒学成为主流思想,“多元”不符合史实,排除C项。

4.D 王阳明认为知识分子应该注重修养,农民提供粮食供养社会的发展,商人促进商品的流通,每个阶层的人都力所能及地促进本行业的发展,以求尽到自己的心意,故四个阶层的人虽然从事的行业不同,但本心是一样的。黄宗羲认为人类社会开始之后,人都是自私的,也是自利的。他们共同反映了不同时期士人思想的变化,D项正确。

5.D 据材料可知,王韬不仅强调礼的重要性,而且认为“华夷”文明之间存在共通之处,可以相互借鉴学习,所以不能夜郎自大和厚己薄人,说明王韬认识到转变华夷观念的重要性,体现了中国近代思潮嬗变的缩影,D项正确;“推动礼成为评判文明的标准”不符合材料主旨,排除A项;材料未涉及洋务运动,排除B项;材料未体现近代民族意识转型,排除C项。

6.B 据材料可知,孟子认为古时候的人,专心修养自己天然的爵位,而人世的爵位自然就跟着来了;荀子认为天不会因为人们厌恶寒冷而中止冬天的到来,地不会因为人们厌恶辽远而中止向远处延伸。可见二者都关注天人关系,B项正确;道法自然是道家学派的主张,孟子、荀子是儒家学派代表人物,排除A项;材料未涉及民本思想,排除C项;孟子未提出宇宙法则,排除D项。

7.B 据材料可知,中华优秀传统文化有着鲜明的家国情怀色彩,B项正确。

8.B 据材料可知,这体现了民本思想,B项正确;材料描述的是以民为本而不是家国情怀,排除A项;材料未涉及革故鼎新的相关信息,排除C项;材料体现不出天人合一的思想主张,排除D项。

9.B 据材料可知,从仰韶早期到汉代的文化遗存,体现了中华文明演进的连续性,B项正确。

10.D 据材料可知,材料涉及多项中外文化交流的史实,因此他们研究的主题是中外文化的交流,D项正确。

11.C 据材料信息并结合所学可知,壁画内容反映了民族文化的彼此交融,C项正确;材料没有与世界上其他国家的文化做比较,无法得出中华文化领先世界的认识,排除A项;材料不能说明外来文化占据主导地位,也不符合史实,排除B项;材料说明的是佛教文化与中原文化相融合,不代表中原传统文化日渐式微,排除D项。

12.B 据材料并结合所学可知,佛教传入中国后深受道家和儒家思想的影响,在传播中逐渐与中国本土思想融合,渐趋本土化,这丰富发展了中华传统文化的内涵,B项正确;西学东渐浪潮开始出现是在明清之际,排除A项;材料不涉及政府的态度或政策,排除C项;材料主旨是中华传统文化内涵丰富发展,不是佛教的作用,排除D项。

13.A 据材料可知,明朝后期利玛窦等传教士来华,为了传播基督教而采用宣传自然科学的方式,这是西方自然科学在中国的初步传播,A项正确;材料介绍的是外来科技成果,而不是东方传统科技,排除B项;根据材料信息,无法判定基督教是否在华传播,排除C项;材料信息不能说明国人心态变化,排除D项。

14.C 根据材料并结合所学知识可知,洋务运动时期江南机器制造总局翻译馆刊行翻译的书籍大部分介绍西方军事、工艺、制造、机械、工程等方面,C项正确;据所学可知,洋务运动主要学习西方先进技术,排除A项;早在洋务运动之前,林则徐、魏源等人就已经开始关注西方,主张向西方学习,排除B项;社会科学思想对中国同样是有益的,排除D项。

15.D 据材料可知,唐朝时期,大量外来文化融入唐朝,同时唐朝文化也深刻影响了世界其他地区的文明,这表明唐朝的包容开放影响了世界,D项正确;材料中并未体现科技以及政治制度层面的内容,排除 A、C两项;材料既体现了外来文化融入唐朝,也体现了唐朝制度、文化对世界其他地区的影响,B项片面,排除。

16.C 据材料并结合所学可知,伏尔泰借用中国古代的儒家学说来反对西方带有迷信色彩的“神示宗教”,是借古讽今,意在促进启蒙运动的发展,C项正确;伏尔泰否定君主专制政体,不否定君主政体,排除A项;给新教做舆论宣传的不是启蒙运动的代表人物,排除B项;推动中西文化交流并非伏尔泰的主要目的,排除D项。

17.参考答案 (1)特点:以儒家经典为主,内容逐渐丰富;士大夫阶层为主体,人数逐渐增多;有特定的阅读秩序和行为规范;注重“读以致用”,将所学习到的知识运用在实际生活中;影响广泛。

原因:社会经济的发展;科举制度的推行;儒家思想的影响;造纸术、印刷术的发展。

(2)宋代“耕读文化”产生的原因有农耕经济的发展、崇文抑武方针的影响、科举制的发展、理学的影响以及农民对耕读的重视。宋代社会中耕读成为普遍现象,耕读文化成为中华文明的一个重要组成部分,孕育了众多的农学家,产生了大量的农书,为文学艺术(或诗歌)创作提供了丰富的素材,促进了民间教育的发展,教化民众,在宋代以来的古代后期意识形态和生产领域中发挥了很大作用。

18.参考答案 (1)特点:以传播中国儒家学说为主;通过耶稣会士译介传入欧洲;对中国文化的理解具有片面性;中国文化在欧洲毁誉并存。

(2)意义:冲击了欧洲的宗教思想;助推了启蒙运动的反专制斗争;为启蒙思想家构想理想社会提供了模型;促进了欧洲社会的思想解放;推动了欧洲哲学的发展。

19.参考答案 论题:明清时期民本思想得到极大的发展,与反君主专制的思想有机结合起来,并呈现出时代特征。

论述:明清时期,中国封建制度逐渐走向衰落,阶级矛盾激烈,许多思想家对君主专制进行猛烈抨击,不断唤起民众的觉醒意识,以黄宗羲、顾炎武和王夫之等为代表的思想家的相关理论,不仅使民本思想获得深厚的理论根基,而且也对如何实施民本思想进行了方法论上的论述。另一方面,明清时期封建专制的强化和资本主义萌芽的出现,产生了促进民本思想向民主理念转化的因素和动力,使其产生了符合近代化要求的新特点。

由此可见,这一时期,民本思想得到极大发展,与反君主专制的思想有机结合起来,并呈现出时代特征。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享