大气的受热过程 教学设计(表格式)

文档属性

| 名称 | 大气的受热过程 教学设计(表格式) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-05-09 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

教学设计

课题 大气的受热过程

课型 新授课 章/单元复习课□ 专题复习课□ 习题/试卷讲评课□ 学科实践活动课□ 其他□

教学内容分析

本节课选自人教版高中地理必修一第二章第二节《大气受热过程和大气运动》的第一个框题。主要内容是大气的受热过程,及其带来的影响和效应。本节内容在教材中起到承上启下的作用,此节内容是在前面第二章第一节的基础上,进一步对地球大气的学习,是对前面所学知识的递进。要求学生必须熟练掌握大气受热过程中的各个环节及在受热过程中大气的保温作用,能够清晰的知道大气受热的根本热源和直接热源,为后面学习大气热力环流做准备。

学习者分析

1.已有知识:学生在第一章第二节太阳对地球的影响中对太阳大气层、太阳活动有了初步了解;学生日常生活中对大气受热过程有直观感受,知道太阳辐射能是地球大气最重要的能量来源。但缺乏理论性、系统的知识。 2.已有能力:高一学生具备一定读图、绘图、析图的能力,能够通过阅读书籍上的文字、图示并独立思考后提取、归纳相关有用信息;具备一定的推理能力,能够在教师引导下将生活中的现象与所学知识原理结合起来,用原理解释现象。 3.心理障碍:高一处于初中向高中的过渡阶段,学生对高中地理的教学内容、方式较陌生,很容易让学生产生畏难情绪。

学习目标确定

课程标准要求:运用示意图等,说明大气受热过程原理,并解释相关现象。 1.通过大气的受热过程学习,理解并画出大气受热过程示意图,明确地面才是大气的直接热源,同时能解释生活中的地理现象。(综合思维) 2.学生能够运用大气受热过程示意图,在一定程度上合理描述和解释某一区域的自然现象。(区域认知、综合思维、地理实践力)

学习重点难点

重点:说明大气受热过程。 难点:能够用地理原理解释自然界和生活中的地理现象。

学习评价设计

评价活动:大气对太阳辐射的削弱作用;大气的保温作用 成果达成目标:画出大气受热过程示意图,能辨识各种辐射及作用,阐释大气对太阳辐射的削弱作用、保温作用及原理;解释日常生活中的现象。 表现性评价内容:语言表达要有逻辑思维,观察感悟生活的能力,阅读理解分析能力。 赋分标准: 能说出大气受热过程中各种辐射的名称及其相互间的因果关系;能说明大气逆辐射的含义及其作用。1分 能准确说明大气受热的各个环节,并绘制原理示意图;能准确说明大气保温作用的过程及其意义,并绘制原理示意图。2分 能在给定案例和问题情境中应用大气受热过程的原理解释相关现象;能在给定案例和问题情境中应用大气的保温作用原理解释相关现象。3分

学习活动设计

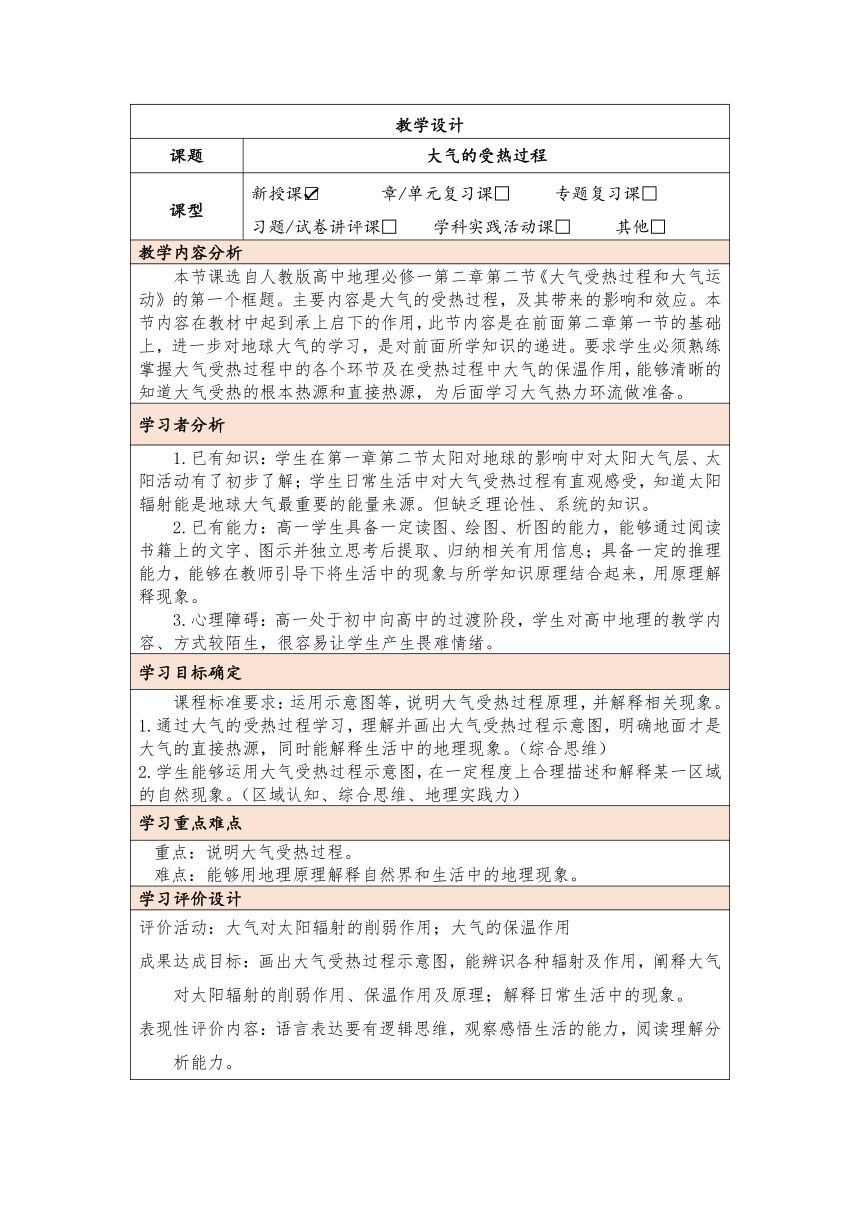

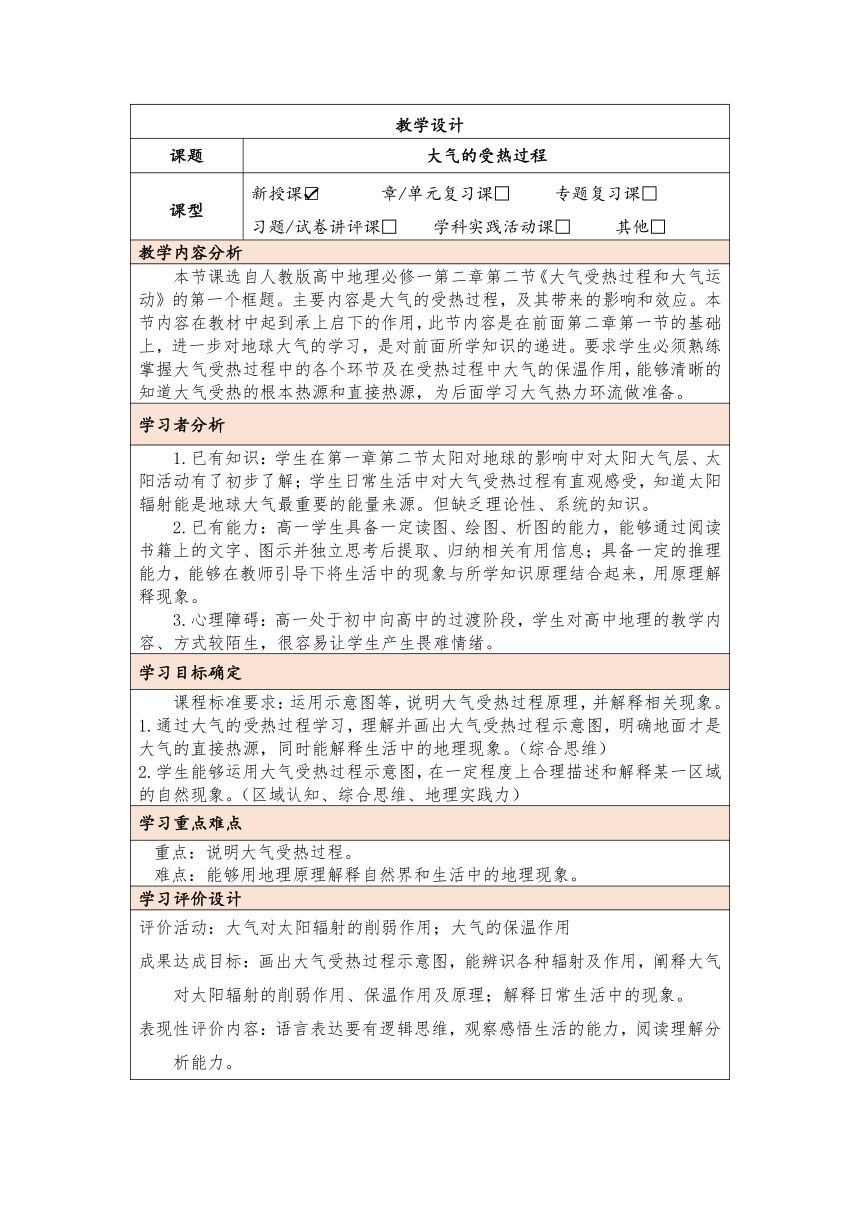

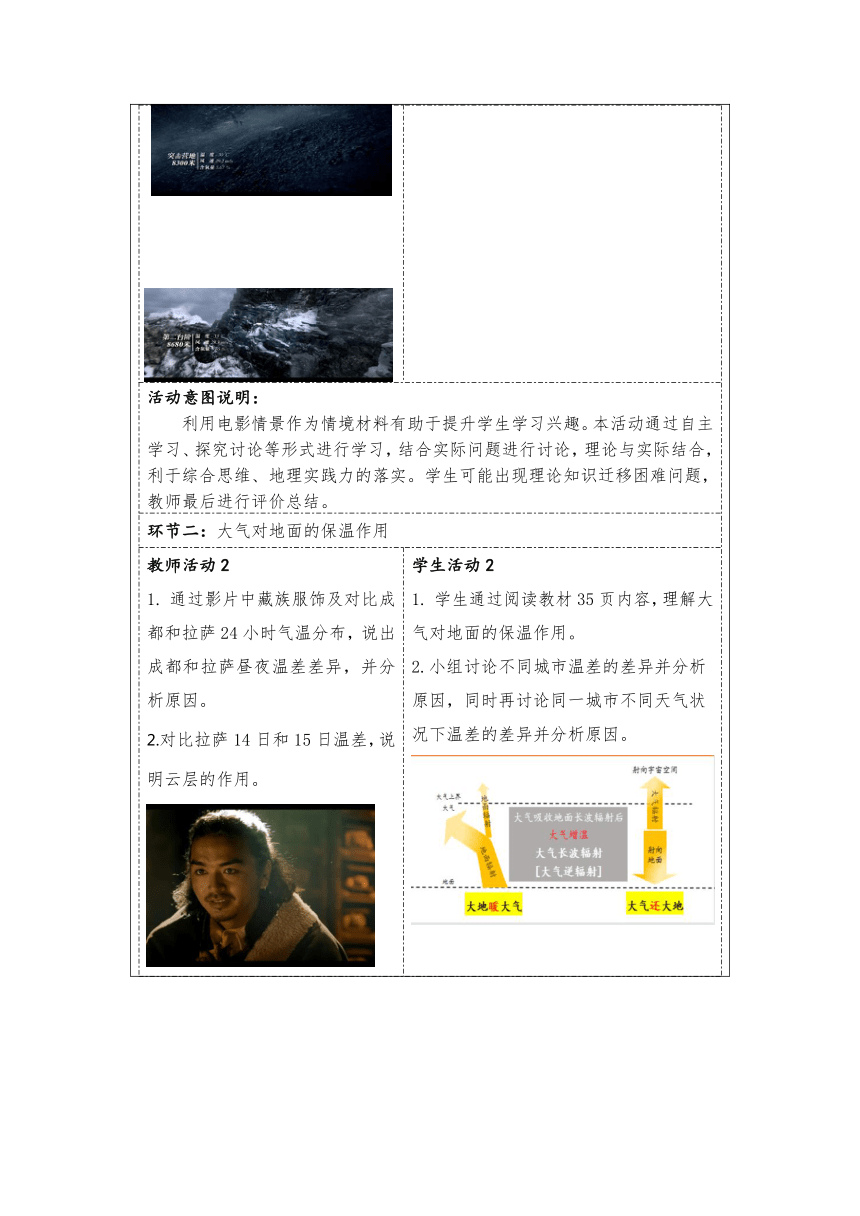

教师活动学生活动环节一:近地面大气升温过程教师活动1 登山队登上珠峰过程中,每一个台阶的气温、风速、含氧量呈现出什么变化规律?分析青藏高原地区气温低的原因? 学生活动1 1.学生通过阅读教材34、35页内容,小组讨论理解大气受热过程、动手画出示意图,进行小组展示讲解大气对太阳辐射的削弱作用。 2.学生通过回忆影片片段及教师展示图片,对比出不同高度气温的变化规律,并分析分析青藏高原地区气温低的原因。 活动意图说明: 利用电影情景作为情境材料有助于提升学生学习兴趣。本活动通过自主学习、探究讨论等形式进行学习,结合实际问题进行讨论,理论与实际结合,利于综合思维、地理实践力的落实。学生可能出现理论知识迁移困难问题,教师最后进行评价总结。环节二:大气对地面的保温作用教师活动2 通过影片中藏族服饰及对比成都和拉萨24小时气温分布,说出成都和拉萨昼夜温差差异,并分析原因。 2.对比拉萨14日和15日温差,说明云层的作用。 学生活动2 学生通过阅读教材35页内容,理解大气对地面的保温作用。 2.小组讨论不同城市温差的差异并分析原因,同时再讨论同一城市不同天气状况下温差的差异并分析原因。活动意图说明:通过影片中人物服饰及对比成都和拉萨气温,让学生说出青藏高原气温特征,培养学生读图表的能力,落实区域认知、地理实践力。学生初中地理已经学过青藏地区,所以说出拉萨气温日较差大难度不大。但是分析原因可能会遇到分析不够全面或知识迁移能力不够的问题。需要组内及小组之间讨论,最后教师评价总结。环节三:实践应用教师活动3 1.1975年7月23日测量珠峰的中国高度是多少?目前珠峰的海拔高度是多少?哪些原因导致海拔高度发生了变化? 2.通过北京2月15日气温数据分析,说出北京一天中最高气温和最低气温出现的时间,并解释原因。 学生活动3 1.对比1975和目前珠峰的海拔高度差异,说出可能原因,并进行解释。 2.给出真实的数据,让学生用所学知识分析解释生活中的地理现象。学生需要分组讨论。活动意图说明:通过数据分析,得出结论,并对结论进行论证。理论与实践结合,落实综合思维和地理实践力。

作业与拓展学习设计

当地时间2021年9月19日15时,西班牙拉帕尔马岛火山开始喷发,已经摧毁了火山附近城镇的数百栋房屋、大量的农作物和基础设施。下图为拉帕尔马岛火山喷发图,完成下面小题。 1.火山喷发产生的火山灰云团对其覆盖地区的影响是( ) A.增强了大气反射作用,使气温升高 B.减弱了大气反射作用,使气温降低 C.增强了大气逆辐射作用,使昼夜温差变小 D.减弱了大气逆辐射作用,使昼夜温差变小 每年冬天,茶农都要为西湖龙井茶树防冻。以下是两种常见的防冻措施:①覆盖防寒(寒潮来前,用网纱等覆盖茶树蓬面,以保护茶树。如左图);②熏烟驱霜(晚霜来前,气温降至2℃左右时点火生烟,以减轻晚霜冻害。如右图)。 据图完成下面小题。 2.左图中的网纱在冬季主要能够( ) A.防太阳暴晒 B.防病虫害 C.阻隔霜冻直接接触叶面 D.防洪、防涝 3.右图中的熏烟能够减轻霜冻,是因为烟雾能够( ) A.使大气温度增加,大气逆辐射增强 B.使大气中水汽含量增加,太阳辐射增强 C.使地面温度增加,地面辐射增强 D.使大气中二氧化碳浓度、烟尘增加,大气逆辐射增强 4.山东寿光农民在冬季用塑料大棚种植蔬菜,其主要目的是( ) A.削弱地面辐射,减少作物水分蒸腾 B.阻挡大气的逆辐射,提高夜间温度 C.减少地面辐射损失,提高大棚内部温度 D.改善冬季光照条件,增强光效

特色学习资源分析、技术手段应用说明

希沃白板结合视频、图片资料展示,提升课堂效率。

教学反思与改进

本单元教学设计采用同一情境贯穿整章内容的方法,这样每节课都以同一个区域为例探究问题,有助于学生思维的连贯性,而且采用了学生比较感兴趣的电影作为情境,可以提升学生学习兴趣。 本节课设计层层递进的探究问题,渗透核心素养,实现深度学习,同时穿插身边的案例,贴近学生生活实际,符合认知规律,凸显地理特色与个性教育;同时身边的案例源于生活,能使学生快乐学习、主动学习,并深化地理学科的因地制宜思想与可持续发展理念。因此,我们应改变传统的教学方式,结合新课标要求,经常对乡土地理教学资源进行收集、挖掘、整理,优化整合成实用有效的教学案例,力求培养学生形成全面综合的地理思维能力,从而达到优化地理课堂教学,全面有效地提高学生地理素质的目的。 通过教学实践,我发现本节教学需要加入更多生活中的实例,如温室大棚、某些季节早晨的露水和霜等等,但如何将知识与现象更好的结合,需要在实践中探索。

课题 大气的受热过程

课型 新授课 章/单元复习课□ 专题复习课□ 习题/试卷讲评课□ 学科实践活动课□ 其他□

教学内容分析

本节课选自人教版高中地理必修一第二章第二节《大气受热过程和大气运动》的第一个框题。主要内容是大气的受热过程,及其带来的影响和效应。本节内容在教材中起到承上启下的作用,此节内容是在前面第二章第一节的基础上,进一步对地球大气的学习,是对前面所学知识的递进。要求学生必须熟练掌握大气受热过程中的各个环节及在受热过程中大气的保温作用,能够清晰的知道大气受热的根本热源和直接热源,为后面学习大气热力环流做准备。

学习者分析

1.已有知识:学生在第一章第二节太阳对地球的影响中对太阳大气层、太阳活动有了初步了解;学生日常生活中对大气受热过程有直观感受,知道太阳辐射能是地球大气最重要的能量来源。但缺乏理论性、系统的知识。 2.已有能力:高一学生具备一定读图、绘图、析图的能力,能够通过阅读书籍上的文字、图示并独立思考后提取、归纳相关有用信息;具备一定的推理能力,能够在教师引导下将生活中的现象与所学知识原理结合起来,用原理解释现象。 3.心理障碍:高一处于初中向高中的过渡阶段,学生对高中地理的教学内容、方式较陌生,很容易让学生产生畏难情绪。

学习目标确定

课程标准要求:运用示意图等,说明大气受热过程原理,并解释相关现象。 1.通过大气的受热过程学习,理解并画出大气受热过程示意图,明确地面才是大气的直接热源,同时能解释生活中的地理现象。(综合思维) 2.学生能够运用大气受热过程示意图,在一定程度上合理描述和解释某一区域的自然现象。(区域认知、综合思维、地理实践力)

学习重点难点

重点:说明大气受热过程。 难点:能够用地理原理解释自然界和生活中的地理现象。

学习评价设计

评价活动:大气对太阳辐射的削弱作用;大气的保温作用 成果达成目标:画出大气受热过程示意图,能辨识各种辐射及作用,阐释大气对太阳辐射的削弱作用、保温作用及原理;解释日常生活中的现象。 表现性评价内容:语言表达要有逻辑思维,观察感悟生活的能力,阅读理解分析能力。 赋分标准: 能说出大气受热过程中各种辐射的名称及其相互间的因果关系;能说明大气逆辐射的含义及其作用。1分 能准确说明大气受热的各个环节,并绘制原理示意图;能准确说明大气保温作用的过程及其意义,并绘制原理示意图。2分 能在给定案例和问题情境中应用大气受热过程的原理解释相关现象;能在给定案例和问题情境中应用大气的保温作用原理解释相关现象。3分

学习活动设计

教师活动学生活动环节一:近地面大气升温过程教师活动1 登山队登上珠峰过程中,每一个台阶的气温、风速、含氧量呈现出什么变化规律?分析青藏高原地区气温低的原因? 学生活动1 1.学生通过阅读教材34、35页内容,小组讨论理解大气受热过程、动手画出示意图,进行小组展示讲解大气对太阳辐射的削弱作用。 2.学生通过回忆影片片段及教师展示图片,对比出不同高度气温的变化规律,并分析分析青藏高原地区气温低的原因。 活动意图说明: 利用电影情景作为情境材料有助于提升学生学习兴趣。本活动通过自主学习、探究讨论等形式进行学习,结合实际问题进行讨论,理论与实际结合,利于综合思维、地理实践力的落实。学生可能出现理论知识迁移困难问题,教师最后进行评价总结。环节二:大气对地面的保温作用教师活动2 通过影片中藏族服饰及对比成都和拉萨24小时气温分布,说出成都和拉萨昼夜温差差异,并分析原因。 2.对比拉萨14日和15日温差,说明云层的作用。 学生活动2 学生通过阅读教材35页内容,理解大气对地面的保温作用。 2.小组讨论不同城市温差的差异并分析原因,同时再讨论同一城市不同天气状况下温差的差异并分析原因。活动意图说明:通过影片中人物服饰及对比成都和拉萨气温,让学生说出青藏高原气温特征,培养学生读图表的能力,落实区域认知、地理实践力。学生初中地理已经学过青藏地区,所以说出拉萨气温日较差大难度不大。但是分析原因可能会遇到分析不够全面或知识迁移能力不够的问题。需要组内及小组之间讨论,最后教师评价总结。环节三:实践应用教师活动3 1.1975年7月23日测量珠峰的中国高度是多少?目前珠峰的海拔高度是多少?哪些原因导致海拔高度发生了变化? 2.通过北京2月15日气温数据分析,说出北京一天中最高气温和最低气温出现的时间,并解释原因。 学生活动3 1.对比1975和目前珠峰的海拔高度差异,说出可能原因,并进行解释。 2.给出真实的数据,让学生用所学知识分析解释生活中的地理现象。学生需要分组讨论。活动意图说明:通过数据分析,得出结论,并对结论进行论证。理论与实践结合,落实综合思维和地理实践力。

作业与拓展学习设计

当地时间2021年9月19日15时,西班牙拉帕尔马岛火山开始喷发,已经摧毁了火山附近城镇的数百栋房屋、大量的农作物和基础设施。下图为拉帕尔马岛火山喷发图,完成下面小题。 1.火山喷发产生的火山灰云团对其覆盖地区的影响是( ) A.增强了大气反射作用,使气温升高 B.减弱了大气反射作用,使气温降低 C.增强了大气逆辐射作用,使昼夜温差变小 D.减弱了大气逆辐射作用,使昼夜温差变小 每年冬天,茶农都要为西湖龙井茶树防冻。以下是两种常见的防冻措施:①覆盖防寒(寒潮来前,用网纱等覆盖茶树蓬面,以保护茶树。如左图);②熏烟驱霜(晚霜来前,气温降至2℃左右时点火生烟,以减轻晚霜冻害。如右图)。 据图完成下面小题。 2.左图中的网纱在冬季主要能够( ) A.防太阳暴晒 B.防病虫害 C.阻隔霜冻直接接触叶面 D.防洪、防涝 3.右图中的熏烟能够减轻霜冻,是因为烟雾能够( ) A.使大气温度增加,大气逆辐射增强 B.使大气中水汽含量增加,太阳辐射增强 C.使地面温度增加,地面辐射增强 D.使大气中二氧化碳浓度、烟尘增加,大气逆辐射增强 4.山东寿光农民在冬季用塑料大棚种植蔬菜,其主要目的是( ) A.削弱地面辐射,减少作物水分蒸腾 B.阻挡大气的逆辐射,提高夜间温度 C.减少地面辐射损失,提高大棚内部温度 D.改善冬季光照条件,增强光效

特色学习资源分析、技术手段应用说明

希沃白板结合视频、图片资料展示,提升课堂效率。

教学反思与改进

本单元教学设计采用同一情境贯穿整章内容的方法,这样每节课都以同一个区域为例探究问题,有助于学生思维的连贯性,而且采用了学生比较感兴趣的电影作为情境,可以提升学生学习兴趣。 本节课设计层层递进的探究问题,渗透核心素养,实现深度学习,同时穿插身边的案例,贴近学生生活实际,符合认知规律,凸显地理特色与个性教育;同时身边的案例源于生活,能使学生快乐学习、主动学习,并深化地理学科的因地制宜思想与可持续发展理念。因此,我们应改变传统的教学方式,结合新课标要求,经常对乡土地理教学资源进行收集、挖掘、整理,优化整合成实用有效的教学案例,力求培养学生形成全面综合的地理思维能力,从而达到优化地理课堂教学,全面有效地提高学生地理素质的目的。 通过教学实践,我发现本节教学需要加入更多生活中的实例,如温室大棚、某些季节早晨的露水和霜等等,但如何将知识与现象更好的结合,需要在实践中探索。

同课章节目录

- 第一章 宇宙中的地球

- 第一节 地球的宇宙环境

- 第二节 太阳对地球的影响

- 第三节 地球的历史

- 第四节 地球的圈层结构

- 问题研究 火星基地应该是什么样子

- 第二章 地球上的大气

- 第一节 大气的组成和垂直分层

- 第二节 大气受热过程和大气运动

- 问题研究 何时蓝天常在

- 第三章 地球上的水

- 第一节 水循环

- 第二节 海水的性质

- 第三节 海水的运动

- 问题研究 能否淡化海冰解决环渤海地区淡水短缺问题

- 第四章 地貌

- 第一节 常见地貌类型

- 第二节 地貌的观察

- 问题研究 如何提升我国西南喀斯特峰丛山地的经济发展水平

- 第五章 植被与土壤

- 第一节 植被

- 第二节 土壤

- 问题研究 如何让城市不再“看海”

- 第六章 自然灾害

- 第一节 气象与水文灾害

- 第二节 地质灾害

- 第三节 防灾减灾

- 第四节 地理信息技术在防灾减灾中的应用

- 问题研究 教灾物资储备库应该建在哪里