统编版2024-2025学年六年级语文下册期末复习分类专练 17--课内文言文阅读(含答案+解析)

文档属性

| 名称 | 统编版2024-2025学年六年级语文下册期末复习分类专练 17--课内文言文阅读(含答案+解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 70.4KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-10 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

统编版2024-2025学年六年级语文下册期末复习分类专练

17--课内文言文阅读

一、古诗文阅读

《伯牙鼓琴》

____,____。方鼓琴而志在太山,锺子期曰:“善哉乎鼓琴,____。”少选之间而志在流水,锺子期又曰:“善哉乎鼓琴,____。”锺子死,____,____,以为世无足复为鼓琴者。

1.把原文补充完整。

2.《伯牙鼓琴》这篇古文,就是我们所熟悉的成语 的来历。现在用这个成语来比喻 。

3.根据文中第2、3两句仿写句子。

伯牙鼓琴,志在明月,锺子期曰:“善哉乎鼓琴, 。”

伯牙鼓琴,志在清风,锺子期曰:“善哉乎鼓琴, 。”

古文阅读。

弈秋,通国之善弈者也。使弈秋诲二人弈,其一人专心致志,惟弈秋之为听;一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之。虽与之俱学,弗若之矣。为是其智弗若与?曰:非然也。

4.这段文字选自课文《 》。

5.解释下列加点字词的意思。

通国:

援弓缴:

6.翻译句子。

为是其智弗若与?曰:非然也。

7.从这个故事中,你悟出了什么道理?

古文阅读。

两小儿辩日

孔子东游,见两小儿辩斗,问其故。

一儿曰:“我以日始出时去人近,而日中时远也。”

一儿以日初出远,而日中时近也。

一儿曰:“日初出大如车盖,及日中则如盘盂,此不为远者小而近者大乎?”

一儿曰:“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,此不为近者热而远者凉乎?”

孔子不能决也。

两小儿笑曰:“孰为汝多知乎!”

8.解释下列加线的词。

①及日中则如盘盂 及:

②孰为汝多知乎 知:

9.翻译下面的句子。

①孔子东游,见两小儿辩斗,问其故。

②我以日始出时去人近,而日中时远也.

10.“孔子不能决也。”对此理解最恰当的一项是( )

A.孔子学识浅薄比不上孩子

B.孔子不忍心作出判断

C.孔子对待学问实事求是

D.孔子缺乏科学探究精神

阅读欣赏吧。阅读短文,完成练习。

两小儿辩日

孔子东游,见两小儿辩斗,问其故。

一儿曰:"我以日始出时去人近,而日中时远也。”

一儿以日初出远,而日中时近也。

一儿曰:"日初出大如车盖,及日中则如盘盂,此不为远者小而近者大乎?”

一儿曰:“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,此不为近者热而远者凉乎?”孔子不能决也。

两小儿笑曰:“孰为汝多知乎?”

11.这篇文言文选自《 》

12.解释句中加下划线的词语,并翻译句子。

我以日始出时去人近,而日中时远也。

以: 去:

译:

13.用原文语句填空。

第一个小孩子的观点是: 。

他的理由是: 。

14.孔子竟被两小儿“笑”,请你恰当运用名言警句,为孔子辩护。

15.两小儿的“辩斗”对你有什么启发?

阅读《学弈)节选,回答问题。

使弈秋诲二人弈,其一人专心致志,惟弈秋之为听:一人虽听之,一心以为有鸿鸽将至,思援弓缴而射之,虽与之俱学,弗若之矣。

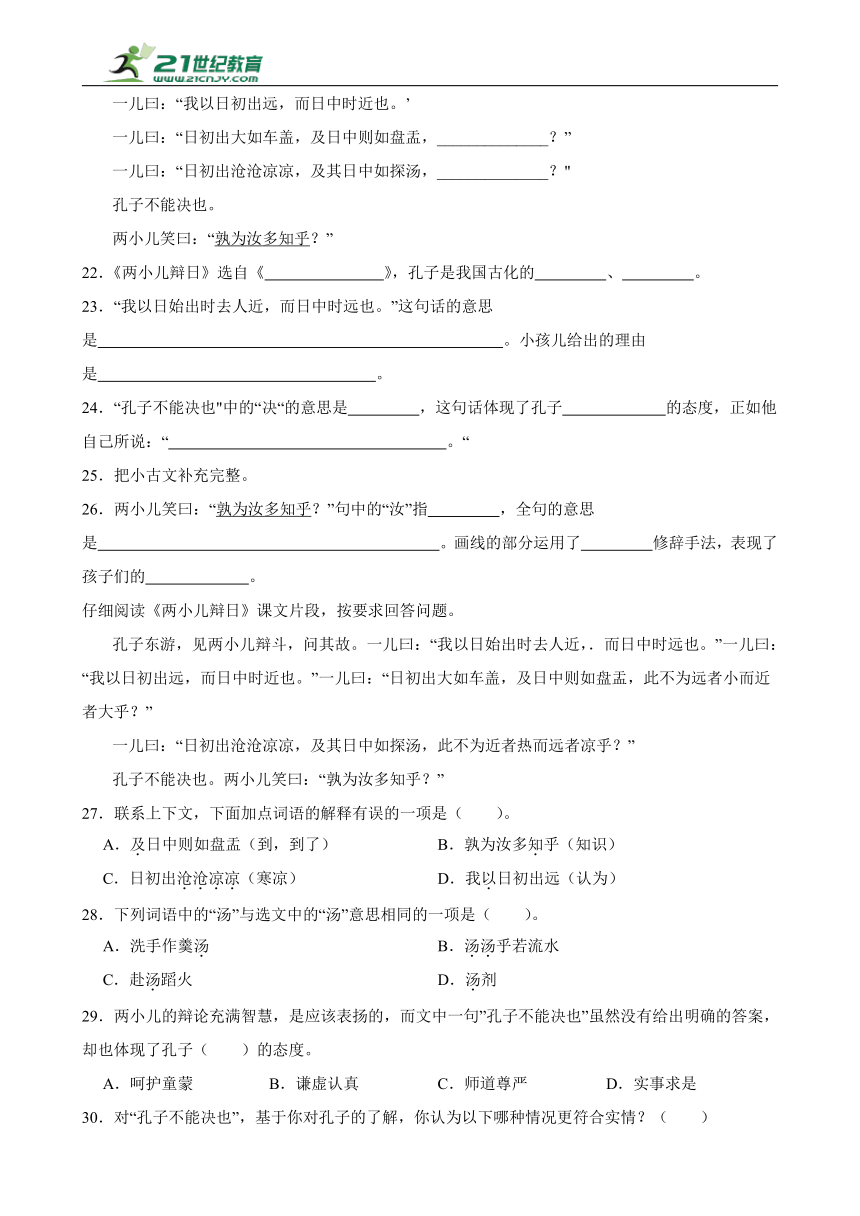

16.解释下列句中“之”的意思。

①惟弈秋之为听。

②思援弓缴而射之。

③一人虽听之。

④弗若之矣。

17.用“/”画出下面句子的停顿。

使弈秋诲二人弈,其一人专心致志,惟弈秋之为听。

18.读了短文,你得到了什么启示?

课内阅读

两小儿辩日

孔子东游,见两小儿辩斗,问其故。

一儿曰:“我以日始出时去人近,而日中时远也。“

一儿曰:“我以日初出远,而日中时近也。”

一儿曰:“日初出大如车盖,及日中则如盘盂,此不为远者小而近者大乎?

一儿曰:“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,此不为近者热而远者凉乎?”

孔子不能决也。

两小儿笑曰:“孰为汝多知乎?

19.解释词语意思。

故:

以:

决:

孰:

20.“此不为远者小而近者大乎”这一句话的修辞手法是 ,不改变文言文句式的情况下,将它改为陈述句: 。

21.这篇文章告诉我们什么样的道理?请分别从不同人物的角度分析。

课内阅读。

两小儿辩日

孔子东游,见两小儿辩斗,问其故。

一儿曰:“我以日始出时去人近,而日中时远也。”

一儿曰:“我以日初出远,而日中时近也。’

一儿曰:“日初出大如车盖,及日中则如盘盂,______________?”

一儿曰:“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,______________?"

孔子不能决也。

两小儿笑曰:“孰为汝多知乎?”

22.《两小儿辩日》选自《 》,孔子是我国古化的 、 。

23.“我以日始出时去人近,而日中时远也。”这句话的意思是 。小孩儿给出的理由是 。

24.“孔子不能决也"中的“决“的意思是 ,这句话体现了孔子 的态度,正如他自己所说:“ 。“

25.把小古文补充完整。

26.两小儿笑曰:“孰为汝多知乎?”句中的“汝”指 ,全句的意思是 。画线的部分运用了 修辞手法,表现了孩子们的 。

仔细阅读《两小儿辩日》课文片段,按要求回答问题。

孔子东游,见两小儿辩斗,问其故。一儿曰:“我以日始出时去人近,.而日中时远也。”一儿曰:“我以日初出远,而日中时近也。”一儿曰:“日初出大如车盖,及日中则如盘盂,此不为远者小而近者大乎?”

一儿曰:“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,此不为近者热而远者凉乎?”

孔子不能决也。两小儿笑曰:“孰为汝多知乎?”

27.联系上下文,下面加点词语的解释有误的一项是( )。

A.及日中则如盘盂(到,到了) B.孰为汝多知乎(知识)

C.日初出沧沧凉凉(寒凉) D.我以日初出远(认为)

28.下列词语中的“汤”与选文中的“汤”意思相同的一项是( )。

A.洗手作羹汤 B.汤汤乎若流水

C.赴汤蹈火 D.汤剂

29.两小儿的辩论充满智慧,是应该表扬的,而文中一句”孔子不能决也”虽然没有给出明确的答案,却也体现了孔子( )的态度。

A.呵护童蒙 B.谦虚认真 C.师道尊严 D.实事求是

30.对“孔子不能决也”,基于你对孔子的了解,你认为以下哪种情况更符合实情?( )

A.孔子竟不知其然。

B.孔子也不知其所以然。

C.孔子知其所以然但不知何以言

D.孔子多知能辩却不说破。

31.孔子没有不懂装懂作出判断,两小儿笑曰:“孰为汝多知乎?”。这时,孔子怎么说会最恰当?( )

A.学而不思则罔,思而不学则殆。

B.学而时习之,不亦说乎。

C.知之为知之,不知为不知,是知也。

D.温故而知新,可以为师。

课内阅读。

王戎不取道旁李

王戎七岁,尝与诸小儿游。看道边李树多子折枝,诸儿竞走取之,唯戎不动。人问之,答曰: “树在道边而多子,此必苦李。”取之,信然。

32.解释下列句子中“之”的含义。

①诸儿竞走取之

②人问之

③取之,信然

33.文章开头交代“王戎七岁”有什么作用?

34.翻译下列句子。

①尝与诸小儿游。

②树在道边而多子,此必苦李。

35.从这个故事中,你明白了什么道理?

阅读下面古诗文,回答问题。

蜀中有杜处士,好书画,所宝以百数。有戴嵩《牛》一轴,尤所爱,锦囊玉轴,常以自随。

一日曝书画,有一牧童见之,拊掌大笑,曰:“此画斗牛也。斗牛,力在角,尾搐入两股间,今乃掉尾而斗,谬矣。”处士笑而然之。古语有云:“耕当问奴,织当问婢。”不可改也。

36.解释下列加点词。

尾搐入两股间 处士笑而然之

37.下列“之”字的用法与其它三项不同的一项是( )

A.伯牙鼓琴,锺子期听之

B.少选之间而志在流水。

C.有一牧童见之

38.用现代汉语翻译句子。

①处士笑而然之。

②古语有云:“耕当问奴,织当问婢。”

39.下列句子中,在括号里补出的省略成分错误的两项是( )( )。

A.(杜处士) 所宝以百数。

B.(戴嵩) 尤所爱。

C.(牧童) 拊掌大笑。

D.(杜处士) 不可改也。

40.《书戴嵩画牛》一文告诉我们的道理是( )

A.权威就是权威,有名的画家画的画即使出了错,依然是无价的珍宝。

B.无论是谁出了错,我们都要立刻大胆地指出来。

C.一是要认真、仔细地观察事物,不能凭空想象;二是不能迷信权威,要从客观事实出发,要因事求人,大家都有自己擅长的地方。

D.我们在收藏宝贝的时候,一定要收藏有价值的好东西。

阅读下面的文言文,完成下题。

两小儿辩日

《列子》

孔子东游,见两小儿辩斗,问其故。

一儿曰:“我以日始出时去人近, 而日中时远也。”

一儿曰:“我以日初出远, 而日中时近也。”

一儿曰:“日初出大如车盖,及日中则如盘盂,此不为远者小而近者大乎?”

一儿曰:“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,此不为近者热而远者凉乎?”

孔子不能决也。

两小儿笑曰:“孰为汝多知乎?”

41. 下列对句子的朗读节奏划分正确的一项是( )

A.我以/日始/出时/去/人近,而/日中时/远也

B.我以/日始出时/去人近,而/日中时/远也

C.我以/日始出时去/人近,而日中/时远也

D.我以日/始出时/去人近,而/日中时/远也

42.下列对句子的翻译不正确的一项是( )

A.孔子东游,见两小儿辩斗,问其故。译文:孔子到东方游历,见到两个小孩在争辩,就问他们争辩的原因。

B.及日中则如盘盂。译文:到了正午时,就像个盘盂。

C.我以日始出时去人近。译文:我认为太阳刚出来的时候离人近。

D.日初出沧沧凉凉。译文:太阳刚出来时,天地给人以苍茫的感觉。

43.下列对本文内容的理解错误的一项是( )

A.故事的经过是“孔子东游,遇小儿——小儿自陈己见——小儿各述理由——孔子不能决,小儿嘲之”,大致对应开端、经过、高潮、结局四个部分。

B.两小儿证明自己观点的思路是完全一致的。即先列出自然现象,然后亮明观点,得出结论。

C.本文是一则寓言,这个故事表现了我国古代人民敢于探求客观真理,并能独立思考、大胆质疑的精神。

D.本文的基本寓意大致是说天下至大,万物至多,知识无穷,即使博闻广知的圣贤也不可能全知全能。

44.下列对本文写作特点的分析错误的一项是( )

A.多用疑问句、反问句;结尾巧用设问,极具讽刺意味。

B.善于用比喻,语言生动形象,简洁明了,颇有说服力

C.文章对话部分,突出“辩斗”的特点:“两小儿”的话针锋相对。

D.“两小儿”称呼孔子时,有嘲弄意味,有着小孩子的调皮与天真。

思辨性阅读与表达。

学弈

弈秋,通国之善弈者也。使弈秋诲二人弈,其一人专心致志,惟弈秋之为听;一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之。虽与之俱学,弗若之矣。为是其智弗若与?曰:非然也。

管宁割席

管宁、华歆共园中锄菜,见地有片金。管挥锄与瓦石不异,华捉而掷①去之。又尝同席②读书,有乘轩冕③过门者,宁读如故,歆废书出观。宁割席分坐,曰:“予非吾友也。”

【注释】①掷,丢弃;②同席,唐代以前人们都是席地而坐,一席至少可坐两人;③乘轩冕:乘车。

45.写出加点字词的意思。

①思援弓缴而射之

②虽与之俱学

③华捉而掷去之

④又尝同席读书

46.下面句子朗读节奏划分不正确的一项是( )

A.为是/其智弗若与 B.虽/与之/俱学

C.一人/虽/听之 D.其一/人专心致志

47.写出句子大意。

①宁割席分坐,曰:“子非吾友也。”

②为是其智弗若与?

48.《管宁割席》写了哪两件事?

阅读下面文言文,完成作业。

司马光七岁,凛然如成人,闻讲《左氏春秋》,爱之,退为家人讲,即了其大旨。自是手不释书,至不知饥渴寒暑。群儿戏于庭,一儿登瓮,足跌没水中,众皆弃去, 光持石击瓮,破之,水迸,儿得活。

49.解释带点字的意思。

众皆弃去

破之

凛然如成人

50.翻译下面的句子。

①自是手不释书,至不知饥渴寒暑。

②光持石击瓮,破之,水迸,儿得活。

51.“破瓮救人”的故事反映了司马光的机智聪颖。机智聪颖在某种程度上也是一种创新思维。创新思维的事例古今中外不胜枚举。请举一例。

课内阅读

弈秋,通国之善弈者也。使弈秋诲二人弈,其一人专心致志,惟弈秋之为听;一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之。虽与之俱学,弗若之矣。为是其智弗若与?日:非然也。

52.给加点的字注音。

①使弈秋诲二人弈

②鸿鹄

③为是其智弗若与

④思援弓缴而射之

53.给加点字选择正确的解释,将序号填在横线上。

之: A.代词,代指弈秋的教导;

B.代词,代指鸿鹄;

C.助词,相当于“的”;

D.动词,表示“去、往”的意思。

①弈秋,通国之善弈者也

②一人虽听之

③思援弓缴而射之

④送孟浩然之广陵

54.解释下列句子中加点的词。

①虽与之俱学

②思援弓缴而射之

55.用文中的话说说后一个人“虽与之俱学,弗若之矣”的原因。

56.这篇短文主要说明的道理是( )。

A.学习应持之以恒,不能半途而废。

B.学习应专心致志,不可三心二意。

C.学习应不怕困难,知难而进。

阅读下列文言文,回答问题。

弈秋,通国之善弈者也。使弈秋诲二人弈,其一人专心致志,惟弈秋之为听;一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之。虽与之俱学,弗若之矣。为是其智弗若与?曰:非然也。

57.解释下列句中加点的字词。

①思援弓缴而射之。

②为是其智弗若与。

58.下列各句与“弈秋,通国之善弈者也”句式不同的一项是

A.夫战,勇气也 B.此则岳阳楼之大观也

C.甚矣,汝之不惠 D.莲,花之君子者也

59.写出下面句子的意思。

①惟弈秋之为听。

②虽与之俱学,弗若之矣。

60.本文通过学弈这件小事,作者意图说明一个什么道理?

阅读《学弈》,完成练习。

弈秋,通国之善弈者也。使弈秋诲二人弈,其一人专心致志,惟弈秋之为听;一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之。虽与之俱学,弗若之矣。为是其智弗若与?曰:非然也。

61.下列加点字解释不正确的一项是( )

A.思援弓缴而射之。(引,拉)

B.为是其智弗若与?(因为)

C.虽与之俱学。(他,指专心致志的那个人)

D.非然也。(虽然)

62.写出文中画横线句子的大概意思。

63.本文主要运用了( )的写法。

A.夸张讽刺 B.借景抒情 C.前后照应 D.对比

64.两个人同时学下棋,为什么后一个人却不如前一个人?

阅读文言文,完成练习。

两小儿辩日

孔子东游,见两小儿辩斗,问其故。

一儿曰:“我以日始出时去人近,而日中时远也。”

一儿曰:“我以日初出远,而日中时近也。”

一儿曰:“日初出大如车盖,及日中则如盘盂,此不为远者小而近者大乎?”

一儿曰:“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,此不为近者热而远者凉乎?”

孔子不能决也。

两小儿笑曰:“孰为汝多知乎?”

65.本文选自《 》。

66.解释加点字。

问其故

孔子不能决也

孰为汝多知乎

67.围绕太阳远近的问题,两小儿各执一词,请填写他们的观点与理由。

人物 观点 理由

第一个孩子 日始出时去人近,而日中时远也

第二个孩子 日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤

68.下面句子的朗读停顿最恰当的一项是( )。

A.此/不为远者小/而/近者大乎?

B.此/不为远者/小而近者/大乎?

C.此不为/远者小而近者大乎?

D.此不为远者/小而近者/大乎?

69.“孔子不能决也”说明( )。

A.孔子学识浅薄,比不上孩子 B.孔子对待学问实事求是

C.孔子不忍心作出判断 D.孔子缺乏科学探究精神

70.“两小儿辩斗”对你有什么启发?结合实际谈谈你的想法。

文言文阅读

两小儿辩日

孔子东游,见两小儿辩斗,问其故。

一儿曰:“我以日始出时去人近,而日中时远也。,

一儿曰:“我以日初出远,而日中时近也。”

一儿曰:“日初出大如车盖,及日中则如盘盂,此不为远者小而近者大乎?”

一儿曰:“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,此不为近者热而远者凉乎?”

孔子不能决也。

两小儿笑曰:“孰为汝多知乎?”

71.解释古文中加点的词。

①辩斗:

②去:

72.用斜线画出下列语句的停顿。

一儿曰:“日初出大如车盖,及日中则如盘盂,此不为远者小而近者大乎?”

73.写出下列句子的意思。

两小儿笑曰:“孰为汝多知乎?”

74.判断下列语句说法是否正确。

①这则故事选自《列子·汤问》,是春秋末期思想家、政治家、教育家孔子编写的。

②文中两小儿争辩的问题是太阳何时距离人远、何时距离人近。

75.《两小儿辩日》的故事体现了两小儿 和孔子的 。

文言文阅读

(三)

郑人有欲买履①者,先自度②其足,而置之其坐。至之市,而忘操之。已得履,乃曰:“吾忘持度。”反归取之,及反,市罢,遂不得履。人曰:“何不试之以足?”曰:“宁信度,无自信也。”

[注释]①履:鞋子。②度:量。

76.解释下列加点词的意思。

①郑人有欲买履者

②及反,市罢

77.写出文中画线句子的意思。

先自度其足,而置之其坐。

78.郑人的愚蠢表现在什么地方?

答案解析部分

1.伯牙鼓琴、锺子期听之、巍巍乎若太山、汤汤乎若流水、伯牙破琴绝弦、终身不复鼓琴

2.高山流水;知音难觅或乐曲高妙

3.皎皎乎若明月;悠悠乎若清风

文言文的阅读理解是小学语文中的难点,完成此类题目要注意古今异义及语言习惯的不同。

译文:伯牙擅长弹琴,锺子期擅长倾听。伯牙弹琴的时候,心里想到巍峨的泰山,锤子期听了赞叹道:“太好了!就像巍峨的泰山屹立在我的面前!"伯牙弹琴时,心里想到宽广的江河,锤子期赞叹道:“好啊,宛如一望无际的江河在我面前流动!”无论伯牙弹琴的时候心里想到什么,锤子期都会清楚地道出他的心声。锤子期去世后,伯牙就此认为世界上再也没有能理解他心意的人了。于是,他坚决地把自己心爱的琴摔破了,挑断了琴弦,终生不再弹琴。

1.考查了对原文的掌握,结合对原文的诵读完成。

故答案为:伯牙鼓琴、锺子期听之、巍巍乎若太山、汤汤乎若流水、伯牙破琴绝弦、终身不复鼓琴

2.考查了对成语的积累。“方鼓琴而志在太山,锺子期曰︰‘善哉乎鼓琴,巍巍乎若太山。'少选之间而志在流水,锺子期又曰︰‘善哉乎鼓琴,汤汤乎若流水。""是成语"高山流水"的来源,现在用这个成语来比喻知音难觅或乐曲高妙。

故答案为:高山流水/知音难觅或乐曲高妙

3.考查了句子的仿写能力,句子的结构都是∶(伯牙)志在....,钟子期曰:“善哉,...兮若...”,注意根据明月、清风这些自然事物的特点完成。

故答案为:皎皎乎若明月/悠悠乎若清风。

4.学弈

5.全国。;引,拉。

6.难道是因为他的智力不如前一个人吗?有人说:不是这样的。

7.做事必须专心致志,决不可三心二意,才能成功。

文言文学习中最应该下功夫的就是文言字词的含义,句式等知识。只要积累了一定的文言知识,才能轻松理解文言文的意思。

参考译文:

弈秋,是全国的下棋高手,让弈秋教导两个人下围棋,其中一人专心致志的学习,只听弈秋的教导;另一个人虽然也在听弈秋的教导,却一心以为有天鹅要飞来,想要拉弓箭去把它射下来。虽然和前一个人一起学棋,但棋艺不如前一个人好。难道是因为他的智力不如前一个人吗 有人说:不是这样的。

4.考查了文学常识。通过平时积累做大即可。这段文字选自课文《学弈》。

故答案为: 学弈

5.考查翻译词语。解答时,一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,在具体句子中理解词语的意思。通国之善弈者也∶是全国的下棋高手。故“通国"的意思是全国。思援弓缴而射之∶想要拉弓箭去把它射下来。故“援"的意思是引,拉。

故答案为:全国。/引,拉。

6.考查翻译语句。解答时,一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,直译为主,意译为辅,并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当的调整,达到词达句顺。为是其智弗若与 曰︰非然也︰难道是因为他的智力不如前一个人吗 有人说︰不是这样的。

故答案为: 难道是因为他的智力不如前一个人吗?有人说:不是这样的。

7.考查了文章主旨。根据故事的内容,可以看出作者旨在通过两个学棋者的表现与结果,来表现出做事情要认真,不可三心二意的主旨。

故答案为: 做事必须专心致志,决不可三心二意,才能成功。

8.到,到了;同“智”智慧

9.①孔子游历东方,看见两个小孩在争辩。于是询问他们争辩的原因。②我认为太阳刚出来的时候离人近,到了正午时离人远。

10.C

(1)此题考查学生对文言词语含义的理解和识记,要求学生对文章熟读,熟读百遍,其义自现。

(2)此题考查学生的阅读翻译能力,要求学生多读文章,掌握文意,尤其是重点句的翻译。

(3)这道题是对课文主题的考查。分析课文告诉我们的道理,要联系整篇课文的主要内容判断。

8.这是对文言词语理解的考查。①及日中则如盘盂: 到了中午时就如同盘子一般小了。及:到,到了。②孰为汝多知乎:是谁说你智慧多呢?知:同“智”智慧。故答案为:到,到了。同“智”智慧。

9.这是考查对文言文句子的理解和翻译。学生理解和翻译文言文中的句子,要注意句子中关键性词语,了解句子间隐含的语意关系、有关的指代以及与本句有关的文中的其他信息。翻译力求表达准确为好。其中重点词语要理解准确。以:认为。始:刚刚,才。去:离;距离。日中:正午。

故答案为:①孔子游历东方,看见两个小孩在争辩。于是询问他们争辩的原因。②我认为太阳刚出来的时候离人近,到了正午时离人远。

10.考查了文言字句的翻译,做此题根据句意回顾所学认真作答即可。“孔子不能决也"翻译∶孔子也不能判断谁对谁错。说明孔子有实事求是的态度,值得推崇。故选B。

故答案为: C

11.列子·汤问

12.认为。;离,距离。;我认为太阳在早晨刚出来时离人近,而到中午时离人远。

13.以日始出时去人近,而日中时远也。;日初出大如车盖,及日中则如盘盂,此不为远者小而近者大乎

14.人非生而知之者,孰能无惑?每一个人都会有自己不会的知识。孔子知之为知之,不知为不知,是知也。孔子这种实事求是的态度值得我们学习,我们不应笑他。

15.要学习两小儿善于观察,善于思考.善于发现的品质,也要学习孔子实事求是的态度。

(1)文化常识题虽以记忆为主,但并不提倡死记硬背。要进行理解性记忆、迁移性记忆。

(2)此题考查学生的阅读翻译能力,要求学生多读文章,掌握文意,尤其是重点句的翻译。

(3)解答时要带着问题认真阅读选文内容,锁定所填的范围找到答案。

(4)此题属于开放性试题,结合文本内容和个人的认识,表述合理,文通句顺即可。

(5)本题考查概括文章给人的启示和道理。学生通过感知文本内容,继而理解文本的中心主题。

11.本题考查对文学常识的识记能力。解答时,根据自己平时的文学积累作答即可。《两小儿辩日》这篇文言文选自《列子汤问》。综合上述分析,整理得出答案。

故答案为:列子·汤问

12.这是考查对文言文句子的理解和翻译。学生理解和翻译文言文中的句子,要注意句子中关键性词语,了解句子间隐含的语意关系、有关的指代以及与本句有关的文中的其他信息。翻译力求表达准确为好。句意为:我认为日出时离人近,而中午时离人远。以:认为。去:离,距离。

故答案为:认为。离,距离。我认为太阳在早晨刚出来时离人近,而到中午时离人远。

13.本题考查对文中信息的提取能力。通读全文可知,文中共有两个小孩子,他们对太阳什么时候距离人们近、什么时候距离人们远的观点不同。第2至5自然段介绍了他们各自的观点和理由,找出并一一照应即可得出答案。注意题目中“第一个小孩子”的要求。

故答案为:以日始出时去人近,而日中时远也。|日初出大如车盖,及日中则如盘盂,此不为远者小而近者大乎

14.本题考查对文言文的理解与分析能力和语言运用能力。解答时,注意名言警句的正确使用和对孔子人物特点的理解分析。本题为开放性试题,言之有理即可。

故答案为:人非生而知之者,孰能无惑?每一个人都会有自己不会的知识。孔子知之为知之,不知为不知,是知也。孔子这种实事求是的态度值得我们学习,我们不应笑他。

15.本题考查对文言文的理解与分析能力和语言运用能力。.的育内主上的理解分的正确使用和对孔子人物特点的理解分析。本题为开放性试题,言之有理即可。

故答案为:要学习两小儿善于观察,善于思考,善于发现的品质,也要学习孔子实事求是的态度。

16.的;鸿鹄(大雁);弈秋的教导;他(前一个人)

17.使弈秋/诲/二人弈,其一人/专心致志,惟/弈秋之为听。

18.合理即可给分。

文言文的学习要多读、多背,多积累文言字词。只要理解了文章的意思,所有的题目也就和现代文的阅读相同了,所以平学习中要背会课文,还要懂得文章的意思。

16.“惟弈秋之为听”意思是:只听弈秋的教导。“之”意思是:的,人称代词,代替人或事物(限于做宾语)。“思援弓缴而射之”意思是:想要拉弓箭去把它射下来。“之”意思是代词,指鸿鹄(大雁)。“一人虽听之”意思是另一个人虽然也在听弈秋的教导,“之”意思是代词,指弈秋的教导。“弗若之矣”意思是但棋艺不如前一个人好。“之”意思是代词,指他(前一个人)。

故答案为:的;鸿鹄(大雁);弈秋的教导;他(前一个人)

17.“使弈秋诲二人弈,其一人专心致志,惟弈秋之为听。”意思是让弈秋教导两个人下围棋,其中一人专心致志的学习,只听弈秋的教导。根据意思节奏为:使弈秋/诲/二人弈,其一人/专心致志,惟/弈秋之为听。故答案为:使弈秋/诲/二人弈,其一人/专心致志,惟/弈秋之为听。

18.结合“虽与之俱学,弗若之矣。为是其智弗若与?曰:非然也”句可知,这篇短文记叙了两个人跟弈秋学下棋,一个专心致志,另一个心不在焉。告诉我们学习要专心,不可三心二意的道理。

故答案为:学习要专心,不可三心二意的道理。

19.原因,缘故。;以为,认为。;判定。;谁。

20.反问句;此为远者小而近者大。

21.观察事物的角度不同,所得的结论也不同。像两小儿一样善于观察、善于思考,说话有理有据。像孔子一样实事求是。

(1)此题考查学生对文言词语含义的理解和识记,要求学生对文章熟读,熟读百遍,其义自现。

(2)掌握反问句改陈述句方法,平时多练,培养语言表达能力。体会感叹句、反问句、陈述句的不同语气和情感强烈程度。

(3)此题主要考查对文章主题的理解,只要观点正确,表述合理,文通句顺即可。

19.这是对文言词语考点的考查。问其故:便问他们争论的缘故。故∶原因,缘故。我以日始出时去人近,而日中时远也:我认为太阳刚刚升出来的时候离人近,而太阳运行到中午时就离人远了。”以∶以为,认为。孔子不能决也: 孔子不能判断谁是谁非。决︰判定。孰为汝多知乎 :谁说你知识丰富呢?孰:谁。故答案为:故∶原因,缘故。以∶以为,认为。决︰判定。孰:谁。

20.“此不为远者小而近者大乎”这是反问句,意思是: 这不是远处的看着小而近处的看着大吗 改为 陈述句 :此为远者小而近者大。

故答案为:反问句;此为远者小而近者大。

21.本题考查概括文章给人的启示和道理。学生通过感知文本内容,继而理解文本的中心主题以及作者所要抒发的感情。读了短文可知,宇宙无限,知识无穷,学无止境,即使是博学的孔子也会有不知道的知识,这启示我们要不断学习新的知识,增加自己的知识储备,不能学到一点儿知识就骄傲自满。

故答案为:观察事物的角度不同,所得的结论也不同。像两小儿一样善于观察、善于思考,说话有理有据。像孔子一样实事求是。

22.列子·汤问;思想家;教育家

23.我认为太阳刚出来时距离人近,正午的时候距离人远;日初出大如车盖,及日中则如盘盂

24.判断;实事求是;知之为知之,不知为不知,是知也

25.此不为远者小而近者大乎,此不为近者热而远者凉乎

26.孔子;两个小孩笑着说:“谁说你的知识渊博呢?;反问;率真可爱

平时学习中要背会古诗文,还要懂得字词的意思。多积累文言字词,丰富我们的知识,提高我们的语文素养。

22.本题考查文学常识。结合所学,可知《两小儿辩日》选自《列子汤问》,孔子是中国著名的思想家、教育家、政治家,与弟子周游列国十四年 。

故答案为:列子·汤问;思想家;教育家

23.本题考查文言文的理解。《两小儿辩日》中的两个小孩围绕太阳距离人的远近展开了辩论,一儿曰:“我以日始初时去人近,而日中时远也。”意思是:我认为太阳刚出来的时候离人近一些,而到中午的时候距离人远。其理由是“日初出大如车盖,及日中则如盘盂,此不为远者小而近者大乎 ”

故答案为:我认为太阳刚出来时距离人近,正午的时候距离人远;日初出大如车盖,及日中则如盘盂

24.本题考查理解句子意思“孔子不能决也”意思是:孔子不能判决(谁对谁错)。“决”的意思是:决断,判定,判断。从句子中可以感受到孔子实事求是的态度,孔子曾经说过:知之为知之,不知为不知,是知也。表达的也是要实事求是的态度。

故答案为:判断;实事求是;知之为知之,不知为不知,是知也

25.本题考查文言文的识记及积累。出自《两小儿辩日》全文是:孔子东游,见两小儿辩斗,问其故。一儿曰:“我以日始出时去人近,而日中时远也。”一儿以日初出远,而日中时近也。一儿曰:“日初出大如车盖,及日中则如盘盂,此不为远者小而近者大乎?”一儿曰:“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,此不为近者热而远者凉乎?”孔子不能决也。两小儿笑曰:“孰为汝多知乎?”注意“热、凉、乎”写法。

故答案为: 此不为远者小而近者大乎,此不为近者热而远者凉乎

26.本题考查理解句子意思。句子意思是:两个小孩笑着说:“谁说您的知识渊博呢 ”句中“汝”指的是孔子。读句子,从小孩子说的话中可知运用了反问的修辞手法;孔子是大文学家、大思想家、大教育家,两个小孩却这样笑着说,因此能看出两个孩子的率真、可爱。

故答案为:孔子;两个小孩笑着说:“谁说你的知识渊博呢?反问;率真可爱

27.B

28.C

29.D

30.D

31.C

考查了对文言文字词的解释。完成此类题目,需要我们在文言文的学习中多读、多背,多积累文言字词。平时学习中要背会古诗文,还要懂得字词的意思。多积累文言字词,丰富我们的知识,提高我们的语文素养。

27.A、C、D项正确;B项有误,“孰为汝多知乎”意思是说:谁说你的知识渊博呢?“知”:通假字。“知”通 “智”、聪明、智慧。

故答案为:B

28.本题考查学生对文言字义的理解。“及其日中如探汤”的意思是到了正午却像把手伸到热水里,汤是热水的意思。“洗手做羹汤”的“汤”指的是汤水;“汤汤乎若流水”的意思是宛如一望无际的江河在我面前流动,“汤汤”水流大而急的样子;“赴汤蹈火”的意思是敢往热水里跳,敢往烈火上踩,故“汤”是热水的意思;“汤剂”的汤指的是汁液,故选C正确。

故答案为:C

29.本题考查学生对文言文内容的理解。本文记述了孔子路遇两个孩子在争辩太阳远近的问题,而孔子不能做决断之事,说明了知识无穷、学无止境的道理,同时也赞扬了孔子实事求是、敢于承认自己学识不足的精神和古代人民敢于探求客观真理,并能善于观察、大胆质疑的精神。故选项D正确。

故答案为:D

30.本题考查学生对文言内容的理解。根据文言内容以及对孔子的理解,选项D更符合事实。

故答案为:D

31.A项,学而不思则罔,思而不学则殆。这句话的意思是:一味读书而不思考,就会因为不能深刻理解书本的意义而不能合理有效利用书本的知识,甚至会陷入迷茫。而如果一味空想而不去进行实实在在地学习和钻研,则终究是沙上建塔,一无所得。

B项,学而时习之,不亦说乎。这句话的意思是:学习后经常温习所学的知识,不也很令人愉悦吗?

C项,知之为知之,不知为不知,是知也。意思是:知道就是知道,不知道就是不知道,这才是聪明的。此句出自《论语》。

D项,“ 温故而知新,可以为师矣”意思是:温习学过的旧知识,并且反复的阅读,这样你就可以当老师了。 出自:孔子的《论语》。

结合题干“孔子没有不懂装懂作出判断”,可知C想符合语境。

故答案为:C

32.代词,代李子;代词,代王戎;代词,代李子

33.暗示王戎年幼,间接写出了他的聪慧。(意近即可)

34.①曾经与小朋友们一起游玩。②生长在路边的李树还有这么多果子,那么这些李子肯定是苦的。

35.遇事要多观察,勤思考。

(1)此题考查学生对文言词语含义的理解和识记,要求学生对文章熟读,熟读百遍,其义自现。

(2)本题考查语句在文中的作用。解答此类题,一般要结合着具体语境,从内容、结构等角度分析作答。

(3)此题考查学生的阅读翻译能力,要求学生多读文章,掌握文意,尤其是重点句的翻译。

(4)此题主要考查对文章主题的理解,只要观点正确,表述合理,文通句顺即可。

32.“之"在文言文中的意思是指到……去。这个、这种;它们、他们:是指代说话者本人或听话者的对方,用在主谓之间,取消句子独立性;定语后置的标志等。①诸儿竞走取之:之字意思是李子,句子意思是各个孩子竞相奔走去拿取它。②人问之:就是某个人问这些事情,或者是问这个人。之在这里代表的是一个事物,也可以是指一个人。文中指王戎。③取之,信然:之是代词,指代李子。

故答案为:①代词,代李子。②代词,代王戎。③代词﹐代李子

33.“七岁”:是指王戎当时的年龄。当时,年仅七岁的王戎就能正确地对事物进行严谨的推理,真不愧为名副其实的神童,作者明确地指出王戎当时的年龄,是为了突出“年龄小”,为下文打下伏笔。

故答案为:暗示王戎年幼,间接写出了他的聪慧。(意近即可)

34.考查翻译句子。文言文中的翻译句子,要求我们准确理解,按照词序,对应翻译,最后要调整全句。做到符合规范的目的。①尝与诸小儿游:意思是曾经(有一次)和小朋友们一起玩耍。②树在道边而多子,此必苦李。意思是树长在路边上,还有这么多李子,这一定是苦李子。

故答案为: ①曾经与小朋友们一起游玩。②生长在路边的李树还有这么多果子,那么这些李子肯定是苦的。

35.考查通过故事明白的道理。启示我们﹐在生活中,要多注意观察,做出正确的推理判断。可表述∶告诉我们要仔细观察,善于思考,善于根据有关现象进行推理判断,避免不必要的错误,少走歪路。

故答案为:遇事要多观察,勤思考。

36.大腿;认为……正确

37.B

38.①杜处士笑了笑,认为牧童的话是正确的。②古人说:“种田要问耕种的农民,织布要问织绢的婢女。”

39.B,D

40.C

本题为文言文阅读题,考查学生的文言文阅读和理解能力。作答时结合短文内容和题目要求,根据自己对短文的理解和题目考查要要求,抓住原文中重点段落和语句进行分析和思考,即可顺利作答。

36."尾搐入两股间”意思是尾巴夹在两条后腿中间,“股”的意思指大腿。“处士笑而然之 ”意思是杜处士笑了笑,认为牧童的话是对的,“然”意思是“认为正确”、赞同;结合句子表达的意思,进行理解作答。

故答案为:大腿;认为……正确

37.阅读各项中句子,AC两项中之字表示代词。B项中“之”字是结构助词,这项中“之”字的用法与其它三项不同;

故答案为:B

38.“处士笑而然之”这句中“然”是赞同的意思,“之”指牧童的的话;结合对词语的理解进行翻译。“耕当问奴,织当问婢”意思是种田要问耕种的农民,织布要问织绢的婢女;结合对这句话的理解进行翻译。

故答案为:①杜处士笑了笑,认为牧童的话是正确的。②古人说:“种田要问耕种的农民,织布要问织绢的婢女。”

39.阅读短文内容,AC两项中在括号里补出的省略成分正确,符合句子表达的意思。B项中“尤所爱”描述的是杜处士;D项中“不可改也”描述的是古语;结合对句子的理解进行作答。

故答案为:B,D

40.结合短文内容,根据短文中牧童对《牛》这幅画的批评,说明要认真仔细的观察事物。不能仅凭自己的想象;更不能一味的迷信权威,要从客观事实出发。虚心向人请教。结合自己的理解进行作答。

故答案为:C

41.B

42.D

43.B

44.A

本题为文言文阅读题,考查学生的文言文阅读和理解能力。作答时结合短文内容和题目要求,根据自己对短文的理解和题目考查要求,抓住原文中重点段落和语句进行分析和思考,即可顺利作答。

41.结合对句子的理解,“我以日始出时去人近, 而日中时远也。”意思是我认为太阳刚出来的时候距离人近,而正午时距离人远。这句朗读节奏应该是:我以/日始出时/去人近,而/日中时/远也;

故答案为:B

42.结合对短文和句子的理解,ABC三项中对句子的理解和翻译都是正确的,符合句子表达的意思;

D项中“日初出沧沧凉凉。”意思是太阳刚出来时(人)感觉很凉快。这句对句子的理解和翻译是错误的。

故答案为:D

43.结合对短文内容的理解,ACD三项中对短文内容的理解是正确的,符合短文的主要内容;

B项中两小儿证明自己观点的思路是完全一致的,即先亮明观点,然后列出自然现象,最后得出结论。这项表述错误。

故答案为:B

44.结合对文中句子的理解,根据文中的语言风格,BCD三项中对本文的写作特点的分析表述正确,符合短文内容;

A项中这句多用了陈述句和反问句,结尾的句子是反问句,不是设问句,这项表述错误;

故答案为:A

45.引,拉;代词,指专心致志的那个人;拾捡;曾经

46.D

47.①管宁割开席子,与华歆分开坐,说:“你不是我的朋友了。”②这是因为他的智力不如前一个人吗?

48.第一件事:管宁和华歆在菜园里锄菜时,见地下有片金子,管宁不管不顾,华歆捡起来又扔了。第二件事:管宁和华歆在一起读书,门前有人乘华车经过,管宁依旧读书,华歆丢下书,出去观望。

文言文的学习要多读、多背,多积累文言字词。只要理解了文章的意思,所有的题目也就和现代文的阅读相同了,所以平时学习中要会背课文,还要懂得文章的意思。

45.此题考查了对文言文中字、词的理解。解释字词,有时需要结合具体的语境来回答。①“援”有拉拽、牵引、引用、帮助的意思,这里指其中一人想要拉弓射鸿鹄,所以是拉、引的意思。②“为是其智弗若与”句子意思是:难道是因为他的智力不如前一个人吗?故“智”的意思是:智力。③”华捉而掷去之“的意思是:华歆高兴地拾起金片,然而看到管宁的神色后又扔了它。掷,捡拾。④”又尝同席读书“的意思是:曾经,他们同坐在同一张席子上读书。尝,曾经。

故答案为:引,拉;代词,指专心致志的那个人;拾捡;曾经。

46.考查文言断句。A、B、C正确。

D.有误。“其一人专心致志”译为:其中一人专心致志的学习。根据句意进行划分,即:其一人/专心致志。

故答案为:D

47.考查内容理解。①宁割席分坐,曰:“子非吾友也。”割,割开。非,不是。管宁割开席子,与华歆分开坐,说:“你不是我的朋友了。”②为是其智弗若与?弗若,不如。难道是因为他的智力比别人差吗?

故答案为:①管宁割开席子,与华歆分开坐,说:“你不是我的朋友了。”②这是因为他的智力不如前一个人吗?

48.考查了对选文内容的概括。抓住关键句子概括,通过阅读可知,第一件:管宁和华歆在菜园里锄菜时,见地下有片金子,管宁不管不顾,华歆捡起来又扔了;第二件:管宁和华歆在一起读书,门前有人乘华车经过,管宁依旧读书,华歆丢下书,出去观望。

故答案为:第一件事:管宁和华歆在菜园里锄菜时,见地下有片金子,管宁不管不顾,华歆捡起来又扔了。第二件事:管宁和华歆在一起读书,门前有人乘华车经过,管宁依旧读书,华歆丢下书,出去观望。

49.离开;击破;稳重的样子

50.①从此以后手不离书,以至到了不知饥渴寒暑的地步。②司马光拿起石头砸开了缸,水流出来,小孩子得救。

51.曹冲称象;瓦特留心观察水沸腾发明蒸汽机。

考查了对文言文的理解能力。文言文的学习要多读、多背,多积累文言字词。只要理解了文章的意思,所有的题目也就和现代文的阅读相同了,所以平时学习中要背会课文,还要懂得文章的意思

49.本题考查字词解释。“众皆弃去"“意思是其他的小孩子都跑掉了。去:离开。“破之”意思是司马光拿石头砸开了缸。破:打破。“凛然如成人"意思是严肃庄重的样子如同一个成年人。“漂然”意思是严肃庄重的样子。

故答案为:离开、击破、稳重的样子

50.本题考查句子翻译。①自是手不释书,至不知饥渴寒暑。自是:从此。释:放下。至:甚至。翻译:从此,司马光手不离书,以至于不知道饥渴冷暖。②光持石击瓮,破之,水进,儿得活。持:拿。击:砸。破:打破。进:涌出。翻译:司马光拿起石头砸向水缸,水缸破了,水流出来,孩子得以活命。

故答案为: ①从此以后手不离书,以至到了不知饥渴寒暑的地步。②司马光拿起石头砸开了缸,水流出来,小孩子得救。

51.本题考查开放性作答。古今中外,有许多创新思维的例子,其中一个典型的例子就是蔡伦发明纸张。在东汉时期,蔡伦作为一位官员,敏锐地察觉到了当时书写材料的种种不便,如竹简笨重、丝绢昂贵。于是,他开始尝试用树皮、破渔网、破布、麻头等作为原料,通过汉.捣、抄、烘等一系列工艺,最终制成了轻薄柔韧、价格低廉的纸张。这一创新不仅极大地降低了文字记录的成本,使得文化知识得以更广泛地传播,还推动了书法、绘画等艺术形式的繁荣与发展。蔡伦的发明过程充分展示了创新思维的魅力。

故答案为: 曹冲称象;瓦特留心观察水沸腾发明蒸汽机。

52.huì;hú;yú;zhuó

53.C;A;B;D

54.和;引,拉。

55.一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之。

56.B

(1)准确识记字音,要掌握常用多音多义字的正确读音,注意纠正方言中跟普通话读音不一致的字音,关键在于把词语的形音义结合起来,音随形或义变。不同的读音表义不同,用法不同,词性往往也不同,可以根据意思来记住不同的音节。

(2)本题主要考查一个多义字在不同的语境中所表达的意思,首先要理解给出的词语的意思,再在语境中理解汉字的意思,然后选出正确的答案。

(3)考查了对文言文字词的解释。完成此类题目,需要我们在文言文的学习中多读、多背,多积累文言字词。

(4)解答时要带着问题认真阅读选文内容,锁定所填的范围,再按要求找到答案。

(5)解答此类题目关键是抓住各项表述的要点,仔细理解选文的内容,结合选项判断正误。

参考译文:

弈秋是全国最善于下棋的人,让他教两个人下棋,其中一个人专心致志,一心一意,聚精会神,只听弈秋的教导;而另一个人虽然也听讲,可是心里却想着天上有天鹅要飞过来,便想拉弓搭箭去射它。这个人虽然同前一个人一起学习,成绩却不如那个人。难道这是因为他的智力不如前一个人(指专心致志的那个人)吗 回答:并非这样。

52.考查实词的理解。“使弈秋诲二人弈"的意思是:让他教两个人下棋。诲huì,教;“鸿鹄"鸿是指大雁,鹄hú,天鹅。“为是其智弗若与?”的意思是∶难道这是因为他的智力不如前一个人(指专心致志的那个人)吗?与∶yú,语气助词"吗”。“思援弓缴而射之"的意思是︰便想拉弓搭箭去射它。缴zhuó,弓箭。

故答案为:huì、hú、yú、zhuó

53.考查虚词的理解。①句意为︰弈秋是全国最善于下棋的人。之∶结构组词“的"。故选C。②句意为︰另一个人虽然也听讲。之︰弈秋的教导。故选A。③句意为︰心里却想着天上有天鹅要飞过来,便想拉弓搭箭去射它。之∶代词,代指鸿鹄。故选B。④句意为∶送孟浩然到广陵。之∶到。故选D。

故答案为:C、A、B、D

54.考查实词的解释。①句意∶这个人虽然同前一个人一起学习。俱∶一起。②句意∶便想拉弓搭箭去射它。援︰拉。

故答案为:和。引,拉。

55.考查了对古文的理解。“虽与之俱学,弗若之矣"意思是虽然二人一起学习下棋,但后者的棋艺不如前者好。难道是因为他的智力比别人差吗 原因是∶一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之。

故答案为:一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之。

56.考查了对文言文包含的道理的理解。《学弈》一课主要写了弈秋在给两个徒弟教棋时,一个徒弟一心一意,而另一个徒弟三心二意,最终学习的结果不一样。通过这个故事明白了︰做事要认真,不能心不在焉,三心二意,这样会一事无成。故选B。

故答案为:B

57.引,拉;不如

58.C

59.只听弈秋的教导|另一个人虽然和他一起学习,却比不上他

60.阐明了学习必须专心致志,才能有所收获的道理。

通过写了弈秋教两个人学下围棋的事,同时反映出两个人的学习态度是不同的,导致学习效果也截然不同,指出这两个人学习结果不同,并不是在智力上有多大差异,说明了做事必须专心致志,绝不可以三心二意。

故答案为:(1)①引,拉;②不如。(2)C;(3)①只听弈秋的教导;②另一个人虽然和他一起学习,却比不上他。(4)阐明了学习必须专心致志,才能有所收获的道理。

文言文的学习要多读、多背,多积累文言字词。只要理解了文章的意思,所有的题目也就和现代文的阅读相同了,所以平时学习中要会背课文,还要懂得文章的意思。

57.此题考查了对文言文中字、词的理解。解释字词,有时需要结合具体的语境来回答。①“援”有拉拽、牵引、引用、帮助的意思,这里指其中一人想要拉弓射鸿鹄,所以是拉、引的意思。②“弗若”:不如,“为是其智弗若与”指:难道是因为他的智力不如前一个人吗?

故答案为:①引,拉;②不如。

58.此题考查了对句子翻译理解能力。“弈秋,通国之善弈者也”意思是:弈秋,是全国的下棋高手。此句是判断句,“也、者也”是判断句的标志,A、B、D选项均为判断句,而C选项是倒装句,正确语序是“汝之不惠甚矣”,是谓语前置句。

故答案为:C

59.此题考查了的是对文言句子的翻译。要对每个字有充分的理解,先逐个字词翻译,然后连成通顺的句子即可。①“惟弈秋之为听”意思是:只听弈秋的教导。“惟”:只听。“之”:的,人称代词,代替人或事物。②“虽与之俱学,弗若之矣”意思是:虽然和前一个人一起学棋,但棋艺不如前一个人好。“俱”:都,一起,共同。“弗若”:不如。“之”为人物代词,代指:他。“矣”:了。

故答案为:①只听弈秋的教导;②另一个人虽然和他一起学习,却比不上他。

60.此题考查了对整个文章内容主旨的理解。需要读懂全文,并组织好自己的语言,才能答好此题。文中对二人学棋的表现有明显的描述,一人“专心致志,惟弈秋之为听”;另一人“虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之”。这个故事告诉我们的道理,作者用一个设问“为是其智弗若与?曰:非然也”来加以揭示,虽没有明确说出,其实已经不言自明,那就是学习要“专心致志”。能围绕这个词展开论述,意到即可。

故答案为:阐明了学习必须专心致志,才能有所收获的道理。

61.D

62.弈秋是全国最善于下棋的人。

63.D

64.因为前一个人学习时专心致志,认真听从弈秋的教诲;后一个人学习时三心二意,认为有鸿鹄要来,想拉弓射它。

(1)这是对文言词语理解的考查。要求学生对文言文中重点词语的释义掌握要具体、精确。要求学生在学习中,注意对教材中重点词汇的理解、识记和积累,应联系上下文,结合具体语境。

(2)句子的翻译要忠于原文,不遗漏、不随意增减内容,译文要通畅。注意重点字词以及常见句式的翻译,特别是文言特殊句式的翻译,以直译为主,意译为辅。

(3)解答此类题目关键是抓住各项表述的要点,仔细理解选文的内容,结合选项判断正误。

(4)解答时要带着问题认真阅读选文内容,抓住关键句子,再用简洁的语言概括即可。

参考译文:

弈秋是全国最善于下棋的人。让弈秋教两个人下棋,其中一个人专心致志,只听弈秋的教诲;另一个人虽然听弈秋的教诲,却一心认为有鸿鹄将要飞到,想要拉弓射下它。虽然与另一个人一起学习,(但)不如那个人好。因为是他的智力不如(另一个人)吗 说:“不是这样的。”

61.考查了字词解释。A、B、C三项正确;D项有误,“非然也"意思是不是这样的。然∶这样。

故答案为:弈秋是全国最善于下棋的人。

62.考查了句子翻译。“通国”:全国。“善”:擅长。“者”:……的人。“弈秋,通国之善弈者也”意思是弈秋是全国最善于下棋的人。

故答案为:D

63.考查了写作手法。本文主要运用了对比的写作手法﹐将两个学下棋的人的学习状态做对比,强调了学习时专心的重要性。故选D。

故答案为:D

64.考查了内容理解。结合文章语句“其一人专心致志,惟弈秋之为听;一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之”可知答案。

故答案为:因为前一个人学习时专心致志,认真听从弈秋的教诲;后一个人学习时三心二意,认为有鸿鹄要来,想拉弓射它。

65.列子·汤问

66.原因,指两个小孩争论的原因。;判断。;同“谓”,说。同“智”,智慧。

67.日初出大如车盖,及日中则如盘盂;日初出远,而日中时近也

68.C

69.B

70.看待事物的角度不同,结论就会不同。例如狼吃掉鹿,从鹿的角度看,狼是凶残的;从狼的角度看,它这是为了生存的正常行为。

本题为文言文阅读题,考查学生的文言文阅读和理解能力。作答时结合短文内容和题目要求,根据自己对短文的理解和题目考查要要求,抓住原文中重点段落和语句进行分析和思考,即可顺利作答。

65.这段文字出自课文《两小儿辩日》,选自《列子 汤问》

故答案为:列子·汤问

66.“问其故 ”意思是问其中的原因,“故”指原因的意思;“孔子不能决也”意思是孔子不能判断,“决”是判断的意思;“孰为汝多知乎”意思是谁认知你学识丰富呢,“为”是说的意思;“知”指智慧。

故答案为:原因,指两个小孩争论的原因。判断。同“谓”,说。同“智”,智慧。

67.结合课文内容,第一个孩子因为日初出大如车盖,及日中则如盘盂,所以认为日始出时去人近,而日中时远也;第二个孩子因为日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,所以认为日初出远,而日中时近也;结合课文中句子,进行作答。

故答案为:日初出大如车盖,及日中则如盘盂;日初出远,而日中时近也

68.“此不为远者小而近者大乎?”意思是这不就是远处的看起来小近处的事物看起来大吗?结合句子的意思,C项对句子停顿的表述是正确的。

故答案为:C

69.“孔子不能决也”说明了孔子对待自己无法判断的问题,采取实事求是的科学态度。结合文中句子进行选择作答。

故答案为:B

70.结合文中对“两小儿辩斗”的描写, 从两个小孩的争辩出可以看出从事物不同的角度提出问题,可以得出不同的结论,结合自己的理解,进行作答。

故答案为:看待事物的角度不同,结论就会不同。例如狼吃掉鹿,从鹿的角度看,狼是凶残的;从狼的角度看,它这是为了生存的正常行为。

71.辩论,争论。;离

72.一儿曰:“日初出/大如车 盖,及日中/则如盘盂,此不为/远者小/而近者大乎?”

73.两个小孩笑着说:“谁说你的知识渊博呢?”

74.错误;正确

75.善于观察、说话有理有据;实事求是的态度

文言文的学习要多读、多背,多积累文言字词。只要理解了文章的意思,所有的题目也就和现代文的阅读相同了,所以平时学习中要会背课文,还要懂得文章的意思。

参考译文:

孔子到东方游学,途中遇见两个小孩儿在争辩,便问他们争辩的原因。

有一个小孩儿说:“我认为大阳刚升起来时离人近,而到中午时离人远。”另一个小孩儿则认为太阳刚升起时离人远:而到中午时离人近。

有一个小孩儿说:“太阳刚升起时大得像一个车盖,到了中午时小得像一个盘孟,这不是远小近大的道理吗 ”

另一个小孩儿说:“太阳刚出来时清凉而略带寒意,到了中午时就像把手伸进热水里一样热,这不是近热远凉的道理吗 ”

孔子听了不能判定他们谁对谁错,两个小孩笑着说:“谁说你知识渊博呢 ”

71.考查了加点的词的理解。结合内容理解,①辩斗∶辩论、争论。②去∶距离。

故答案为:①辩论,争论。②离

72.考查了语句的停顿。结合句意理解,有一个小孩儿说:“太阳刚升起时大得像一个车盖,到了中午时小得像一个盘盂,这不是远小近大的道理吗 ”根据句意划分:一儿曰∶“日初出/大如车盖,及日中/则如盘盂,此不为/远者小/而近者大乎 ”

故答案为:一儿曰:“日初出/大如车 盖,及日中/则如盘盂,此不为/远者小/而近者大乎?”

73.考查了句意。应为∶两个小孩笑着说:“谁说你的知识渊博呢 ”

故答案为:两个小孩笑着说:“谁说你的知识渊博呢?”

74.考查了内容理解。联系上下文理解,①有误,这则故事选自《列子·汤问》,是战国时期的列子写的。②正确,文中两小儿争辩的问题是太阳何时距离人远、何时距离人近。

故答案为:错误、正确

75.考查了主题的理解。结合内容理解,熟读可知,《两小儿辩日》的故事体现了两小儿善于观察、说话有理有据和孔子的实事求是的态度。

故答案为:善于观察、说话有理有据;实事求是的态度

76.定语后置,……的人。;“反”通“返”,返回。

77.他先用尺子量了自己的脚,然后将记录的尺码放在了他的座位上。

78.郑人愚蠢在遇事不知变通,太死板。

本题为文言文阅读题,考查学生的文言文阅读和理解能力。作答时结合短文内容和题目要求,根据自己对短文的理解和题目考查要要求,抓住原文中重点段落和语句进行分析和思考,即可顺利作答。

76.①“郑人有欲买履者”指郑国有个想要买鞋子的人,“者”指“......的人”;②“及反,市罢”意思是等到他返回,集市已经散了,“反”同“返”,是返回的意思;

故答案为:定语后置,……的人。“反”通“返”,返回。

77.“先自度其足,而置之其坐。”这句中“度”是测量的意思,“置”是“放”的意思,“之”是代词,指测量的尺码;“坐”同“座”,指座位。结合对词语的理解,写出句子意思。

故答案为:他先用尺子量了自己的脚,然后将记录的尺码放在了他的座位上。

78.结合短文内容,郑人宁愿相信“自己测量的尺码”,也不相信自己的“脚”,这体现了他的迂腐死板,不知变通。结合自己的理解,进行作答。

故答案为:郑人愚蠢在遇事不知变通,太死板。

17--课内文言文阅读

一、古诗文阅读

《伯牙鼓琴》

____,____。方鼓琴而志在太山,锺子期曰:“善哉乎鼓琴,____。”少选之间而志在流水,锺子期又曰:“善哉乎鼓琴,____。”锺子死,____,____,以为世无足复为鼓琴者。

1.把原文补充完整。

2.《伯牙鼓琴》这篇古文,就是我们所熟悉的成语 的来历。现在用这个成语来比喻 。

3.根据文中第2、3两句仿写句子。

伯牙鼓琴,志在明月,锺子期曰:“善哉乎鼓琴, 。”

伯牙鼓琴,志在清风,锺子期曰:“善哉乎鼓琴, 。”

古文阅读。

弈秋,通国之善弈者也。使弈秋诲二人弈,其一人专心致志,惟弈秋之为听;一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之。虽与之俱学,弗若之矣。为是其智弗若与?曰:非然也。

4.这段文字选自课文《 》。

5.解释下列加点字词的意思。

通国:

援弓缴:

6.翻译句子。

为是其智弗若与?曰:非然也。

7.从这个故事中,你悟出了什么道理?

古文阅读。

两小儿辩日

孔子东游,见两小儿辩斗,问其故。

一儿曰:“我以日始出时去人近,而日中时远也。”

一儿以日初出远,而日中时近也。

一儿曰:“日初出大如车盖,及日中则如盘盂,此不为远者小而近者大乎?”

一儿曰:“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,此不为近者热而远者凉乎?”

孔子不能决也。

两小儿笑曰:“孰为汝多知乎!”

8.解释下列加线的词。

①及日中则如盘盂 及:

②孰为汝多知乎 知:

9.翻译下面的句子。

①孔子东游,见两小儿辩斗,问其故。

②我以日始出时去人近,而日中时远也.

10.“孔子不能决也。”对此理解最恰当的一项是( )

A.孔子学识浅薄比不上孩子

B.孔子不忍心作出判断

C.孔子对待学问实事求是

D.孔子缺乏科学探究精神

阅读欣赏吧。阅读短文,完成练习。

两小儿辩日

孔子东游,见两小儿辩斗,问其故。

一儿曰:"我以日始出时去人近,而日中时远也。”

一儿以日初出远,而日中时近也。

一儿曰:"日初出大如车盖,及日中则如盘盂,此不为远者小而近者大乎?”

一儿曰:“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,此不为近者热而远者凉乎?”孔子不能决也。

两小儿笑曰:“孰为汝多知乎?”

11.这篇文言文选自《 》

12.解释句中加下划线的词语,并翻译句子。

我以日始出时去人近,而日中时远也。

以: 去:

译:

13.用原文语句填空。

第一个小孩子的观点是: 。

他的理由是: 。

14.孔子竟被两小儿“笑”,请你恰当运用名言警句,为孔子辩护。

15.两小儿的“辩斗”对你有什么启发?

阅读《学弈)节选,回答问题。

使弈秋诲二人弈,其一人专心致志,惟弈秋之为听:一人虽听之,一心以为有鸿鸽将至,思援弓缴而射之,虽与之俱学,弗若之矣。

16.解释下列句中“之”的意思。

①惟弈秋之为听。

②思援弓缴而射之。

③一人虽听之。

④弗若之矣。

17.用“/”画出下面句子的停顿。

使弈秋诲二人弈,其一人专心致志,惟弈秋之为听。

18.读了短文,你得到了什么启示?

课内阅读

两小儿辩日

孔子东游,见两小儿辩斗,问其故。

一儿曰:“我以日始出时去人近,而日中时远也。“

一儿曰:“我以日初出远,而日中时近也。”

一儿曰:“日初出大如车盖,及日中则如盘盂,此不为远者小而近者大乎?

一儿曰:“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,此不为近者热而远者凉乎?”

孔子不能决也。

两小儿笑曰:“孰为汝多知乎?

19.解释词语意思。

故:

以:

决:

孰:

20.“此不为远者小而近者大乎”这一句话的修辞手法是 ,不改变文言文句式的情况下,将它改为陈述句: 。

21.这篇文章告诉我们什么样的道理?请分别从不同人物的角度分析。

课内阅读。

两小儿辩日

孔子东游,见两小儿辩斗,问其故。

一儿曰:“我以日始出时去人近,而日中时远也。”

一儿曰:“我以日初出远,而日中时近也。’

一儿曰:“日初出大如车盖,及日中则如盘盂,______________?”

一儿曰:“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,______________?"

孔子不能决也。

两小儿笑曰:“孰为汝多知乎?”

22.《两小儿辩日》选自《 》,孔子是我国古化的 、 。

23.“我以日始出时去人近,而日中时远也。”这句话的意思是 。小孩儿给出的理由是 。

24.“孔子不能决也"中的“决“的意思是 ,这句话体现了孔子 的态度,正如他自己所说:“ 。“

25.把小古文补充完整。

26.两小儿笑曰:“孰为汝多知乎?”句中的“汝”指 ,全句的意思是 。画线的部分运用了 修辞手法,表现了孩子们的 。

仔细阅读《两小儿辩日》课文片段,按要求回答问题。

孔子东游,见两小儿辩斗,问其故。一儿曰:“我以日始出时去人近,.而日中时远也。”一儿曰:“我以日初出远,而日中时近也。”一儿曰:“日初出大如车盖,及日中则如盘盂,此不为远者小而近者大乎?”

一儿曰:“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,此不为近者热而远者凉乎?”

孔子不能决也。两小儿笑曰:“孰为汝多知乎?”

27.联系上下文,下面加点词语的解释有误的一项是( )。

A.及日中则如盘盂(到,到了) B.孰为汝多知乎(知识)

C.日初出沧沧凉凉(寒凉) D.我以日初出远(认为)

28.下列词语中的“汤”与选文中的“汤”意思相同的一项是( )。

A.洗手作羹汤 B.汤汤乎若流水

C.赴汤蹈火 D.汤剂

29.两小儿的辩论充满智慧,是应该表扬的,而文中一句”孔子不能决也”虽然没有给出明确的答案,却也体现了孔子( )的态度。

A.呵护童蒙 B.谦虚认真 C.师道尊严 D.实事求是

30.对“孔子不能决也”,基于你对孔子的了解,你认为以下哪种情况更符合实情?( )

A.孔子竟不知其然。

B.孔子也不知其所以然。

C.孔子知其所以然但不知何以言

D.孔子多知能辩却不说破。

31.孔子没有不懂装懂作出判断,两小儿笑曰:“孰为汝多知乎?”。这时,孔子怎么说会最恰当?( )

A.学而不思则罔,思而不学则殆。

B.学而时习之,不亦说乎。

C.知之为知之,不知为不知,是知也。

D.温故而知新,可以为师。

课内阅读。

王戎不取道旁李

王戎七岁,尝与诸小儿游。看道边李树多子折枝,诸儿竞走取之,唯戎不动。人问之,答曰: “树在道边而多子,此必苦李。”取之,信然。

32.解释下列句子中“之”的含义。

①诸儿竞走取之

②人问之

③取之,信然

33.文章开头交代“王戎七岁”有什么作用?

34.翻译下列句子。

①尝与诸小儿游。

②树在道边而多子,此必苦李。

35.从这个故事中,你明白了什么道理?

阅读下面古诗文,回答问题。

蜀中有杜处士,好书画,所宝以百数。有戴嵩《牛》一轴,尤所爱,锦囊玉轴,常以自随。

一日曝书画,有一牧童见之,拊掌大笑,曰:“此画斗牛也。斗牛,力在角,尾搐入两股间,今乃掉尾而斗,谬矣。”处士笑而然之。古语有云:“耕当问奴,织当问婢。”不可改也。

36.解释下列加点词。

尾搐入两股间 处士笑而然之

37.下列“之”字的用法与其它三项不同的一项是( )

A.伯牙鼓琴,锺子期听之

B.少选之间而志在流水。

C.有一牧童见之

38.用现代汉语翻译句子。

①处士笑而然之。

②古语有云:“耕当问奴,织当问婢。”

39.下列句子中,在括号里补出的省略成分错误的两项是( )( )。

A.(杜处士) 所宝以百数。

B.(戴嵩) 尤所爱。

C.(牧童) 拊掌大笑。

D.(杜处士) 不可改也。

40.《书戴嵩画牛》一文告诉我们的道理是( )

A.权威就是权威,有名的画家画的画即使出了错,依然是无价的珍宝。

B.无论是谁出了错,我们都要立刻大胆地指出来。

C.一是要认真、仔细地观察事物,不能凭空想象;二是不能迷信权威,要从客观事实出发,要因事求人,大家都有自己擅长的地方。

D.我们在收藏宝贝的时候,一定要收藏有价值的好东西。

阅读下面的文言文,完成下题。

两小儿辩日

《列子》

孔子东游,见两小儿辩斗,问其故。

一儿曰:“我以日始出时去人近, 而日中时远也。”

一儿曰:“我以日初出远, 而日中时近也。”

一儿曰:“日初出大如车盖,及日中则如盘盂,此不为远者小而近者大乎?”

一儿曰:“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,此不为近者热而远者凉乎?”

孔子不能决也。

两小儿笑曰:“孰为汝多知乎?”

41. 下列对句子的朗读节奏划分正确的一项是( )

A.我以/日始/出时/去/人近,而/日中时/远也

B.我以/日始出时/去人近,而/日中时/远也

C.我以/日始出时去/人近,而日中/时远也

D.我以日/始出时/去人近,而/日中时/远也

42.下列对句子的翻译不正确的一项是( )

A.孔子东游,见两小儿辩斗,问其故。译文:孔子到东方游历,见到两个小孩在争辩,就问他们争辩的原因。

B.及日中则如盘盂。译文:到了正午时,就像个盘盂。

C.我以日始出时去人近。译文:我认为太阳刚出来的时候离人近。

D.日初出沧沧凉凉。译文:太阳刚出来时,天地给人以苍茫的感觉。

43.下列对本文内容的理解错误的一项是( )

A.故事的经过是“孔子东游,遇小儿——小儿自陈己见——小儿各述理由——孔子不能决,小儿嘲之”,大致对应开端、经过、高潮、结局四个部分。

B.两小儿证明自己观点的思路是完全一致的。即先列出自然现象,然后亮明观点,得出结论。

C.本文是一则寓言,这个故事表现了我国古代人民敢于探求客观真理,并能独立思考、大胆质疑的精神。

D.本文的基本寓意大致是说天下至大,万物至多,知识无穷,即使博闻广知的圣贤也不可能全知全能。

44.下列对本文写作特点的分析错误的一项是( )

A.多用疑问句、反问句;结尾巧用设问,极具讽刺意味。

B.善于用比喻,语言生动形象,简洁明了,颇有说服力

C.文章对话部分,突出“辩斗”的特点:“两小儿”的话针锋相对。

D.“两小儿”称呼孔子时,有嘲弄意味,有着小孩子的调皮与天真。

思辨性阅读与表达。

学弈

弈秋,通国之善弈者也。使弈秋诲二人弈,其一人专心致志,惟弈秋之为听;一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之。虽与之俱学,弗若之矣。为是其智弗若与?曰:非然也。

管宁割席

管宁、华歆共园中锄菜,见地有片金。管挥锄与瓦石不异,华捉而掷①去之。又尝同席②读书,有乘轩冕③过门者,宁读如故,歆废书出观。宁割席分坐,曰:“予非吾友也。”

【注释】①掷,丢弃;②同席,唐代以前人们都是席地而坐,一席至少可坐两人;③乘轩冕:乘车。

45.写出加点字词的意思。

①思援弓缴而射之

②虽与之俱学

③华捉而掷去之

④又尝同席读书

46.下面句子朗读节奏划分不正确的一项是( )

A.为是/其智弗若与 B.虽/与之/俱学

C.一人/虽/听之 D.其一/人专心致志

47.写出句子大意。

①宁割席分坐,曰:“子非吾友也。”

②为是其智弗若与?

48.《管宁割席》写了哪两件事?

阅读下面文言文,完成作业。

司马光七岁,凛然如成人,闻讲《左氏春秋》,爱之,退为家人讲,即了其大旨。自是手不释书,至不知饥渴寒暑。群儿戏于庭,一儿登瓮,足跌没水中,众皆弃去, 光持石击瓮,破之,水迸,儿得活。

49.解释带点字的意思。

众皆弃去

破之

凛然如成人

50.翻译下面的句子。

①自是手不释书,至不知饥渴寒暑。

②光持石击瓮,破之,水迸,儿得活。

51.“破瓮救人”的故事反映了司马光的机智聪颖。机智聪颖在某种程度上也是一种创新思维。创新思维的事例古今中外不胜枚举。请举一例。

课内阅读

弈秋,通国之善弈者也。使弈秋诲二人弈,其一人专心致志,惟弈秋之为听;一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之。虽与之俱学,弗若之矣。为是其智弗若与?日:非然也。

52.给加点的字注音。

①使弈秋诲二人弈

②鸿鹄

③为是其智弗若与

④思援弓缴而射之

53.给加点字选择正确的解释,将序号填在横线上。

之: A.代词,代指弈秋的教导;

B.代词,代指鸿鹄;

C.助词,相当于“的”;

D.动词,表示“去、往”的意思。

①弈秋,通国之善弈者也

②一人虽听之

③思援弓缴而射之

④送孟浩然之广陵

54.解释下列句子中加点的词。

①虽与之俱学

②思援弓缴而射之

55.用文中的话说说后一个人“虽与之俱学,弗若之矣”的原因。

56.这篇短文主要说明的道理是( )。

A.学习应持之以恒,不能半途而废。

B.学习应专心致志,不可三心二意。

C.学习应不怕困难,知难而进。

阅读下列文言文,回答问题。

弈秋,通国之善弈者也。使弈秋诲二人弈,其一人专心致志,惟弈秋之为听;一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之。虽与之俱学,弗若之矣。为是其智弗若与?曰:非然也。

57.解释下列句中加点的字词。

①思援弓缴而射之。

②为是其智弗若与。

58.下列各句与“弈秋,通国之善弈者也”句式不同的一项是

A.夫战,勇气也 B.此则岳阳楼之大观也

C.甚矣,汝之不惠 D.莲,花之君子者也

59.写出下面句子的意思。

①惟弈秋之为听。

②虽与之俱学,弗若之矣。

60.本文通过学弈这件小事,作者意图说明一个什么道理?

阅读《学弈》,完成练习。

弈秋,通国之善弈者也。使弈秋诲二人弈,其一人专心致志,惟弈秋之为听;一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之。虽与之俱学,弗若之矣。为是其智弗若与?曰:非然也。

61.下列加点字解释不正确的一项是( )

A.思援弓缴而射之。(引,拉)

B.为是其智弗若与?(因为)

C.虽与之俱学。(他,指专心致志的那个人)

D.非然也。(虽然)

62.写出文中画横线句子的大概意思。

63.本文主要运用了( )的写法。

A.夸张讽刺 B.借景抒情 C.前后照应 D.对比

64.两个人同时学下棋,为什么后一个人却不如前一个人?

阅读文言文,完成练习。

两小儿辩日

孔子东游,见两小儿辩斗,问其故。

一儿曰:“我以日始出时去人近,而日中时远也。”

一儿曰:“我以日初出远,而日中时近也。”

一儿曰:“日初出大如车盖,及日中则如盘盂,此不为远者小而近者大乎?”

一儿曰:“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,此不为近者热而远者凉乎?”

孔子不能决也。

两小儿笑曰:“孰为汝多知乎?”

65.本文选自《 》。

66.解释加点字。

问其故

孔子不能决也

孰为汝多知乎

67.围绕太阳远近的问题,两小儿各执一词,请填写他们的观点与理由。

人物 观点 理由

第一个孩子 日始出时去人近,而日中时远也

第二个孩子 日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤

68.下面句子的朗读停顿最恰当的一项是( )。

A.此/不为远者小/而/近者大乎?

B.此/不为远者/小而近者/大乎?

C.此不为/远者小而近者大乎?

D.此不为远者/小而近者/大乎?

69.“孔子不能决也”说明( )。

A.孔子学识浅薄,比不上孩子 B.孔子对待学问实事求是

C.孔子不忍心作出判断 D.孔子缺乏科学探究精神

70.“两小儿辩斗”对你有什么启发?结合实际谈谈你的想法。

文言文阅读

两小儿辩日

孔子东游,见两小儿辩斗,问其故。

一儿曰:“我以日始出时去人近,而日中时远也。,

一儿曰:“我以日初出远,而日中时近也。”

一儿曰:“日初出大如车盖,及日中则如盘盂,此不为远者小而近者大乎?”

一儿曰:“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,此不为近者热而远者凉乎?”

孔子不能决也。

两小儿笑曰:“孰为汝多知乎?”

71.解释古文中加点的词。

①辩斗:

②去:

72.用斜线画出下列语句的停顿。

一儿曰:“日初出大如车盖,及日中则如盘盂,此不为远者小而近者大乎?”

73.写出下列句子的意思。

两小儿笑曰:“孰为汝多知乎?”

74.判断下列语句说法是否正确。

①这则故事选自《列子·汤问》,是春秋末期思想家、政治家、教育家孔子编写的。

②文中两小儿争辩的问题是太阳何时距离人远、何时距离人近。

75.《两小儿辩日》的故事体现了两小儿 和孔子的 。

文言文阅读

(三)

郑人有欲买履①者,先自度②其足,而置之其坐。至之市,而忘操之。已得履,乃曰:“吾忘持度。”反归取之,及反,市罢,遂不得履。人曰:“何不试之以足?”曰:“宁信度,无自信也。”

[注释]①履:鞋子。②度:量。

76.解释下列加点词的意思。

①郑人有欲买履者

②及反,市罢

77.写出文中画线句子的意思。

先自度其足,而置之其坐。

78.郑人的愚蠢表现在什么地方?

答案解析部分

1.伯牙鼓琴、锺子期听之、巍巍乎若太山、汤汤乎若流水、伯牙破琴绝弦、终身不复鼓琴

2.高山流水;知音难觅或乐曲高妙

3.皎皎乎若明月;悠悠乎若清风

文言文的阅读理解是小学语文中的难点,完成此类题目要注意古今异义及语言习惯的不同。

译文:伯牙擅长弹琴,锺子期擅长倾听。伯牙弹琴的时候,心里想到巍峨的泰山,锤子期听了赞叹道:“太好了!就像巍峨的泰山屹立在我的面前!"伯牙弹琴时,心里想到宽广的江河,锤子期赞叹道:“好啊,宛如一望无际的江河在我面前流动!”无论伯牙弹琴的时候心里想到什么,锤子期都会清楚地道出他的心声。锤子期去世后,伯牙就此认为世界上再也没有能理解他心意的人了。于是,他坚决地把自己心爱的琴摔破了,挑断了琴弦,终生不再弹琴。

1.考查了对原文的掌握,结合对原文的诵读完成。

故答案为:伯牙鼓琴、锺子期听之、巍巍乎若太山、汤汤乎若流水、伯牙破琴绝弦、终身不复鼓琴

2.考查了对成语的积累。“方鼓琴而志在太山,锺子期曰︰‘善哉乎鼓琴,巍巍乎若太山。'少选之间而志在流水,锺子期又曰︰‘善哉乎鼓琴,汤汤乎若流水。""是成语"高山流水"的来源,现在用这个成语来比喻知音难觅或乐曲高妙。

故答案为:高山流水/知音难觅或乐曲高妙

3.考查了句子的仿写能力,句子的结构都是∶(伯牙)志在....,钟子期曰:“善哉,...兮若...”,注意根据明月、清风这些自然事物的特点完成。

故答案为:皎皎乎若明月/悠悠乎若清风。

4.学弈

5.全国。;引,拉。

6.难道是因为他的智力不如前一个人吗?有人说:不是这样的。

7.做事必须专心致志,决不可三心二意,才能成功。

文言文学习中最应该下功夫的就是文言字词的含义,句式等知识。只要积累了一定的文言知识,才能轻松理解文言文的意思。

参考译文:

弈秋,是全国的下棋高手,让弈秋教导两个人下围棋,其中一人专心致志的学习,只听弈秋的教导;另一个人虽然也在听弈秋的教导,却一心以为有天鹅要飞来,想要拉弓箭去把它射下来。虽然和前一个人一起学棋,但棋艺不如前一个人好。难道是因为他的智力不如前一个人吗 有人说:不是这样的。

4.考查了文学常识。通过平时积累做大即可。这段文字选自课文《学弈》。

故答案为: 学弈

5.考查翻译词语。解答时,一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,在具体句子中理解词语的意思。通国之善弈者也∶是全国的下棋高手。故“通国"的意思是全国。思援弓缴而射之∶想要拉弓箭去把它射下来。故“援"的意思是引,拉。

故答案为:全国。/引,拉。

6.考查翻译语句。解答时,一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,直译为主,意译为辅,并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当的调整,达到词达句顺。为是其智弗若与 曰︰非然也︰难道是因为他的智力不如前一个人吗 有人说︰不是这样的。

故答案为: 难道是因为他的智力不如前一个人吗?有人说:不是这样的。

7.考查了文章主旨。根据故事的内容,可以看出作者旨在通过两个学棋者的表现与结果,来表现出做事情要认真,不可三心二意的主旨。

故答案为: 做事必须专心致志,决不可三心二意,才能成功。

8.到,到了;同“智”智慧

9.①孔子游历东方,看见两个小孩在争辩。于是询问他们争辩的原因。②我认为太阳刚出来的时候离人近,到了正午时离人远。

10.C

(1)此题考查学生对文言词语含义的理解和识记,要求学生对文章熟读,熟读百遍,其义自现。

(2)此题考查学生的阅读翻译能力,要求学生多读文章,掌握文意,尤其是重点句的翻译。

(3)这道题是对课文主题的考查。分析课文告诉我们的道理,要联系整篇课文的主要内容判断。

8.这是对文言词语理解的考查。①及日中则如盘盂: 到了中午时就如同盘子一般小了。及:到,到了。②孰为汝多知乎:是谁说你智慧多呢?知:同“智”智慧。故答案为:到,到了。同“智”智慧。

9.这是考查对文言文句子的理解和翻译。学生理解和翻译文言文中的句子,要注意句子中关键性词语,了解句子间隐含的语意关系、有关的指代以及与本句有关的文中的其他信息。翻译力求表达准确为好。其中重点词语要理解准确。以:认为。始:刚刚,才。去:离;距离。日中:正午。

故答案为:①孔子游历东方,看见两个小孩在争辩。于是询问他们争辩的原因。②我认为太阳刚出来的时候离人近,到了正午时离人远。

10.考查了文言字句的翻译,做此题根据句意回顾所学认真作答即可。“孔子不能决也"翻译∶孔子也不能判断谁对谁错。说明孔子有实事求是的态度,值得推崇。故选B。

故答案为: C

11.列子·汤问

12.认为。;离,距离。;我认为太阳在早晨刚出来时离人近,而到中午时离人远。

13.以日始出时去人近,而日中时远也。;日初出大如车盖,及日中则如盘盂,此不为远者小而近者大乎

14.人非生而知之者,孰能无惑?每一个人都会有自己不会的知识。孔子知之为知之,不知为不知,是知也。孔子这种实事求是的态度值得我们学习,我们不应笑他。

15.要学习两小儿善于观察,善于思考.善于发现的品质,也要学习孔子实事求是的态度。

(1)文化常识题虽以记忆为主,但并不提倡死记硬背。要进行理解性记忆、迁移性记忆。

(2)此题考查学生的阅读翻译能力,要求学生多读文章,掌握文意,尤其是重点句的翻译。

(3)解答时要带着问题认真阅读选文内容,锁定所填的范围找到答案。

(4)此题属于开放性试题,结合文本内容和个人的认识,表述合理,文通句顺即可。

(5)本题考查概括文章给人的启示和道理。学生通过感知文本内容,继而理解文本的中心主题。

11.本题考查对文学常识的识记能力。解答时,根据自己平时的文学积累作答即可。《两小儿辩日》这篇文言文选自《列子汤问》。综合上述分析,整理得出答案。

故答案为:列子·汤问

12.这是考查对文言文句子的理解和翻译。学生理解和翻译文言文中的句子,要注意句子中关键性词语,了解句子间隐含的语意关系、有关的指代以及与本句有关的文中的其他信息。翻译力求表达准确为好。句意为:我认为日出时离人近,而中午时离人远。以:认为。去:离,距离。

故答案为:认为。离,距离。我认为太阳在早晨刚出来时离人近,而到中午时离人远。

13.本题考查对文中信息的提取能力。通读全文可知,文中共有两个小孩子,他们对太阳什么时候距离人们近、什么时候距离人们远的观点不同。第2至5自然段介绍了他们各自的观点和理由,找出并一一照应即可得出答案。注意题目中“第一个小孩子”的要求。

故答案为:以日始出时去人近,而日中时远也。|日初出大如车盖,及日中则如盘盂,此不为远者小而近者大乎

14.本题考查对文言文的理解与分析能力和语言运用能力。解答时,注意名言警句的正确使用和对孔子人物特点的理解分析。本题为开放性试题,言之有理即可。

故答案为:人非生而知之者,孰能无惑?每一个人都会有自己不会的知识。孔子知之为知之,不知为不知,是知也。孔子这种实事求是的态度值得我们学习,我们不应笑他。

15.本题考查对文言文的理解与分析能力和语言运用能力。.的育内主上的理解分的正确使用和对孔子人物特点的理解分析。本题为开放性试题,言之有理即可。

故答案为:要学习两小儿善于观察,善于思考,善于发现的品质,也要学习孔子实事求是的态度。

16.的;鸿鹄(大雁);弈秋的教导;他(前一个人)

17.使弈秋/诲/二人弈,其一人/专心致志,惟/弈秋之为听。

18.合理即可给分。

文言文的学习要多读、多背,多积累文言字词。只要理解了文章的意思,所有的题目也就和现代文的阅读相同了,所以平学习中要背会课文,还要懂得文章的意思。

16.“惟弈秋之为听”意思是:只听弈秋的教导。“之”意思是:的,人称代词,代替人或事物(限于做宾语)。“思援弓缴而射之”意思是:想要拉弓箭去把它射下来。“之”意思是代词,指鸿鹄(大雁)。“一人虽听之”意思是另一个人虽然也在听弈秋的教导,“之”意思是代词,指弈秋的教导。“弗若之矣”意思是但棋艺不如前一个人好。“之”意思是代词,指他(前一个人)。

故答案为:的;鸿鹄(大雁);弈秋的教导;他(前一个人)

17.“使弈秋诲二人弈,其一人专心致志,惟弈秋之为听。”意思是让弈秋教导两个人下围棋,其中一人专心致志的学习,只听弈秋的教导。根据意思节奏为:使弈秋/诲/二人弈,其一人/专心致志,惟/弈秋之为听。故答案为:使弈秋/诲/二人弈,其一人/专心致志,惟/弈秋之为听。

18.结合“虽与之俱学,弗若之矣。为是其智弗若与?曰:非然也”句可知,这篇短文记叙了两个人跟弈秋学下棋,一个专心致志,另一个心不在焉。告诉我们学习要专心,不可三心二意的道理。

故答案为:学习要专心,不可三心二意的道理。

19.原因,缘故。;以为,认为。;判定。;谁。

20.反问句;此为远者小而近者大。

21.观察事物的角度不同,所得的结论也不同。像两小儿一样善于观察、善于思考,说话有理有据。像孔子一样实事求是。

(1)此题考查学生对文言词语含义的理解和识记,要求学生对文章熟读,熟读百遍,其义自现。

(2)掌握反问句改陈述句方法,平时多练,培养语言表达能力。体会感叹句、反问句、陈述句的不同语气和情感强烈程度。

(3)此题主要考查对文章主题的理解,只要观点正确,表述合理,文通句顺即可。

19.这是对文言词语考点的考查。问其故:便问他们争论的缘故。故∶原因,缘故。我以日始出时去人近,而日中时远也:我认为太阳刚刚升出来的时候离人近,而太阳运行到中午时就离人远了。”以∶以为,认为。孔子不能决也: 孔子不能判断谁是谁非。决︰判定。孰为汝多知乎 :谁说你知识丰富呢?孰:谁。故答案为:故∶原因,缘故。以∶以为,认为。决︰判定。孰:谁。

20.“此不为远者小而近者大乎”这是反问句,意思是: 这不是远处的看着小而近处的看着大吗 改为 陈述句 :此为远者小而近者大。

故答案为:反问句;此为远者小而近者大。

21.本题考查概括文章给人的启示和道理。学生通过感知文本内容,继而理解文本的中心主题以及作者所要抒发的感情。读了短文可知,宇宙无限,知识无穷,学无止境,即使是博学的孔子也会有不知道的知识,这启示我们要不断学习新的知识,增加自己的知识储备,不能学到一点儿知识就骄傲自满。

故答案为:观察事物的角度不同,所得的结论也不同。像两小儿一样善于观察、善于思考,说话有理有据。像孔子一样实事求是。

22.列子·汤问;思想家;教育家

23.我认为太阳刚出来时距离人近,正午的时候距离人远;日初出大如车盖,及日中则如盘盂

24.判断;实事求是;知之为知之,不知为不知,是知也

25.此不为远者小而近者大乎,此不为近者热而远者凉乎

26.孔子;两个小孩笑着说:“谁说你的知识渊博呢?;反问;率真可爱

平时学习中要背会古诗文,还要懂得字词的意思。多积累文言字词,丰富我们的知识,提高我们的语文素养。

22.本题考查文学常识。结合所学,可知《两小儿辩日》选自《列子汤问》,孔子是中国著名的思想家、教育家、政治家,与弟子周游列国十四年 。

故答案为:列子·汤问;思想家;教育家

23.本题考查文言文的理解。《两小儿辩日》中的两个小孩围绕太阳距离人的远近展开了辩论,一儿曰:“我以日始初时去人近,而日中时远也。”意思是:我认为太阳刚出来的时候离人近一些,而到中午的时候距离人远。其理由是“日初出大如车盖,及日中则如盘盂,此不为远者小而近者大乎 ”

故答案为:我认为太阳刚出来时距离人近,正午的时候距离人远;日初出大如车盖,及日中则如盘盂

24.本题考查理解句子意思“孔子不能决也”意思是:孔子不能判决(谁对谁错)。“决”的意思是:决断,判定,判断。从句子中可以感受到孔子实事求是的态度,孔子曾经说过:知之为知之,不知为不知,是知也。表达的也是要实事求是的态度。

故答案为:判断;实事求是;知之为知之,不知为不知,是知也

25.本题考查文言文的识记及积累。出自《两小儿辩日》全文是:孔子东游,见两小儿辩斗,问其故。一儿曰:“我以日始出时去人近,而日中时远也。”一儿以日初出远,而日中时近也。一儿曰:“日初出大如车盖,及日中则如盘盂,此不为远者小而近者大乎?”一儿曰:“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,此不为近者热而远者凉乎?”孔子不能决也。两小儿笑曰:“孰为汝多知乎?”注意“热、凉、乎”写法。

故答案为: 此不为远者小而近者大乎,此不为近者热而远者凉乎

26.本题考查理解句子意思。句子意思是:两个小孩笑着说:“谁说您的知识渊博呢 ”句中“汝”指的是孔子。读句子,从小孩子说的话中可知运用了反问的修辞手法;孔子是大文学家、大思想家、大教育家,两个小孩却这样笑着说,因此能看出两个孩子的率真、可爱。

故答案为:孔子;两个小孩笑着说:“谁说你的知识渊博呢?反问;率真可爱

27.B

28.C

29.D

30.D

31.C

考查了对文言文字词的解释。完成此类题目,需要我们在文言文的学习中多读、多背,多积累文言字词。平时学习中要背会古诗文,还要懂得字词的意思。多积累文言字词,丰富我们的知识,提高我们的语文素养。

27.A、C、D项正确;B项有误,“孰为汝多知乎”意思是说:谁说你的知识渊博呢?“知”:通假字。“知”通 “智”、聪明、智慧。

故答案为:B

28.本题考查学生对文言字义的理解。“及其日中如探汤”的意思是到了正午却像把手伸到热水里,汤是热水的意思。“洗手做羹汤”的“汤”指的是汤水;“汤汤乎若流水”的意思是宛如一望无际的江河在我面前流动,“汤汤”水流大而急的样子;“赴汤蹈火”的意思是敢往热水里跳,敢往烈火上踩,故“汤”是热水的意思;“汤剂”的汤指的是汁液,故选C正确。

故答案为:C

29.本题考查学生对文言文内容的理解。本文记述了孔子路遇两个孩子在争辩太阳远近的问题,而孔子不能做决断之事,说明了知识无穷、学无止境的道理,同时也赞扬了孔子实事求是、敢于承认自己学识不足的精神和古代人民敢于探求客观真理,并能善于观察、大胆质疑的精神。故选项D正确。

故答案为:D

30.本题考查学生对文言内容的理解。根据文言内容以及对孔子的理解,选项D更符合事实。

故答案为:D

31.A项,学而不思则罔,思而不学则殆。这句话的意思是:一味读书而不思考,就会因为不能深刻理解书本的意义而不能合理有效利用书本的知识,甚至会陷入迷茫。而如果一味空想而不去进行实实在在地学习和钻研,则终究是沙上建塔,一无所得。

B项,学而时习之,不亦说乎。这句话的意思是:学习后经常温习所学的知识,不也很令人愉悦吗?

C项,知之为知之,不知为不知,是知也。意思是:知道就是知道,不知道就是不知道,这才是聪明的。此句出自《论语》。

D项,“ 温故而知新,可以为师矣”意思是:温习学过的旧知识,并且反复的阅读,这样你就可以当老师了。 出自:孔子的《论语》。

结合题干“孔子没有不懂装懂作出判断”,可知C想符合语境。

故答案为:C

32.代词,代李子;代词,代王戎;代词,代李子

33.暗示王戎年幼,间接写出了他的聪慧。(意近即可)

34.①曾经与小朋友们一起游玩。②生长在路边的李树还有这么多果子,那么这些李子肯定是苦的。

35.遇事要多观察,勤思考。

(1)此题考查学生对文言词语含义的理解和识记,要求学生对文章熟读,熟读百遍,其义自现。

(2)本题考查语句在文中的作用。解答此类题,一般要结合着具体语境,从内容、结构等角度分析作答。

(3)此题考查学生的阅读翻译能力,要求学生多读文章,掌握文意,尤其是重点句的翻译。

(4)此题主要考查对文章主题的理解,只要观点正确,表述合理,文通句顺即可。

32.“之"在文言文中的意思是指到……去。这个、这种;它们、他们:是指代说话者本人或听话者的对方,用在主谓之间,取消句子独立性;定语后置的标志等。①诸儿竞走取之:之字意思是李子,句子意思是各个孩子竞相奔走去拿取它。②人问之:就是某个人问这些事情,或者是问这个人。之在这里代表的是一个事物,也可以是指一个人。文中指王戎。③取之,信然:之是代词,指代李子。

故答案为:①代词,代李子。②代词,代王戎。③代词﹐代李子

33.“七岁”:是指王戎当时的年龄。当时,年仅七岁的王戎就能正确地对事物进行严谨的推理,真不愧为名副其实的神童,作者明确地指出王戎当时的年龄,是为了突出“年龄小”,为下文打下伏笔。

故答案为:暗示王戎年幼,间接写出了他的聪慧。(意近即可)

34.考查翻译句子。文言文中的翻译句子,要求我们准确理解,按照词序,对应翻译,最后要调整全句。做到符合规范的目的。①尝与诸小儿游:意思是曾经(有一次)和小朋友们一起玩耍。②树在道边而多子,此必苦李。意思是树长在路边上,还有这么多李子,这一定是苦李子。

故答案为: ①曾经与小朋友们一起游玩。②生长在路边的李树还有这么多果子,那么这些李子肯定是苦的。

35.考查通过故事明白的道理。启示我们﹐在生活中,要多注意观察,做出正确的推理判断。可表述∶告诉我们要仔细观察,善于思考,善于根据有关现象进行推理判断,避免不必要的错误,少走歪路。

故答案为:遇事要多观察,勤思考。

36.大腿;认为……正确

37.B

38.①杜处士笑了笑,认为牧童的话是正确的。②古人说:“种田要问耕种的农民,织布要问织绢的婢女。”

39.B,D

40.C

本题为文言文阅读题,考查学生的文言文阅读和理解能力。作答时结合短文内容和题目要求,根据自己对短文的理解和题目考查要要求,抓住原文中重点段落和语句进行分析和思考,即可顺利作答。

36."尾搐入两股间”意思是尾巴夹在两条后腿中间,“股”的意思指大腿。“处士笑而然之 ”意思是杜处士笑了笑,认为牧童的话是对的,“然”意思是“认为正确”、赞同;结合句子表达的意思,进行理解作答。

故答案为:大腿;认为……正确

37.阅读各项中句子,AC两项中之字表示代词。B项中“之”字是结构助词,这项中“之”字的用法与其它三项不同;

故答案为:B

38.“处士笑而然之”这句中“然”是赞同的意思,“之”指牧童的的话;结合对词语的理解进行翻译。“耕当问奴,织当问婢”意思是种田要问耕种的农民,织布要问织绢的婢女;结合对这句话的理解进行翻译。

故答案为:①杜处士笑了笑,认为牧童的话是正确的。②古人说:“种田要问耕种的农民,织布要问织绢的婢女。”

39.阅读短文内容,AC两项中在括号里补出的省略成分正确,符合句子表达的意思。B项中“尤所爱”描述的是杜处士;D项中“不可改也”描述的是古语;结合对句子的理解进行作答。

故答案为:B,D

40.结合短文内容,根据短文中牧童对《牛》这幅画的批评,说明要认真仔细的观察事物。不能仅凭自己的想象;更不能一味的迷信权威,要从客观事实出发。虚心向人请教。结合自己的理解进行作答。

故答案为:C

41.B

42.D

43.B

44.A

本题为文言文阅读题,考查学生的文言文阅读和理解能力。作答时结合短文内容和题目要求,根据自己对短文的理解和题目考查要求,抓住原文中重点段落和语句进行分析和思考,即可顺利作答。

41.结合对句子的理解,“我以日始出时去人近, 而日中时远也。”意思是我认为太阳刚出来的时候距离人近,而正午时距离人远。这句朗读节奏应该是:我以/日始出时/去人近,而/日中时/远也;

故答案为:B

42.结合对短文和句子的理解,ABC三项中对句子的理解和翻译都是正确的,符合句子表达的意思;

D项中“日初出沧沧凉凉。”意思是太阳刚出来时(人)感觉很凉快。这句对句子的理解和翻译是错误的。

故答案为:D

43.结合对短文内容的理解,ACD三项中对短文内容的理解是正确的,符合短文的主要内容;

B项中两小儿证明自己观点的思路是完全一致的,即先亮明观点,然后列出自然现象,最后得出结论。这项表述错误。

故答案为:B

44.结合对文中句子的理解,根据文中的语言风格,BCD三项中对本文的写作特点的分析表述正确,符合短文内容;

A项中这句多用了陈述句和反问句,结尾的句子是反问句,不是设问句,这项表述错误;

故答案为:A

45.引,拉;代词,指专心致志的那个人;拾捡;曾经

46.D

47.①管宁割开席子,与华歆分开坐,说:“你不是我的朋友了。”②这是因为他的智力不如前一个人吗?

48.第一件事:管宁和华歆在菜园里锄菜时,见地下有片金子,管宁不管不顾,华歆捡起来又扔了。第二件事:管宁和华歆在一起读书,门前有人乘华车经过,管宁依旧读书,华歆丢下书,出去观望。

文言文的学习要多读、多背,多积累文言字词。只要理解了文章的意思,所有的题目也就和现代文的阅读相同了,所以平时学习中要会背课文,还要懂得文章的意思。

45.此题考查了对文言文中字、词的理解。解释字词,有时需要结合具体的语境来回答。①“援”有拉拽、牵引、引用、帮助的意思,这里指其中一人想要拉弓射鸿鹄,所以是拉、引的意思。②“为是其智弗若与”句子意思是:难道是因为他的智力不如前一个人吗?故“智”的意思是:智力。③”华捉而掷去之“的意思是:华歆高兴地拾起金片,然而看到管宁的神色后又扔了它。掷,捡拾。④”又尝同席读书“的意思是:曾经,他们同坐在同一张席子上读书。尝,曾经。

故答案为:引,拉;代词,指专心致志的那个人;拾捡;曾经。

46.考查文言断句。A、B、C正确。

D.有误。“其一人专心致志”译为:其中一人专心致志的学习。根据句意进行划分,即:其一人/专心致志。

故答案为:D

47.考查内容理解。①宁割席分坐,曰:“子非吾友也。”割,割开。非,不是。管宁割开席子,与华歆分开坐,说:“你不是我的朋友了。”②为是其智弗若与?弗若,不如。难道是因为他的智力比别人差吗?

故答案为:①管宁割开席子,与华歆分开坐,说:“你不是我的朋友了。”②这是因为他的智力不如前一个人吗?

48.考查了对选文内容的概括。抓住关键句子概括,通过阅读可知,第一件:管宁和华歆在菜园里锄菜时,见地下有片金子,管宁不管不顾,华歆捡起来又扔了;第二件:管宁和华歆在一起读书,门前有人乘华车经过,管宁依旧读书,华歆丢下书,出去观望。

故答案为:第一件事:管宁和华歆在菜园里锄菜时,见地下有片金子,管宁不管不顾,华歆捡起来又扔了。第二件事:管宁和华歆在一起读书,门前有人乘华车经过,管宁依旧读书,华歆丢下书,出去观望。

49.离开;击破;稳重的样子

50.①从此以后手不离书,以至到了不知饥渴寒暑的地步。②司马光拿起石头砸开了缸,水流出来,小孩子得救。

51.曹冲称象;瓦特留心观察水沸腾发明蒸汽机。

考查了对文言文的理解能力。文言文的学习要多读、多背,多积累文言字词。只要理解了文章的意思,所有的题目也就和现代文的阅读相同了,所以平时学习中要背会课文,还要懂得文章的意思

49.本题考查字词解释。“众皆弃去"“意思是其他的小孩子都跑掉了。去:离开。“破之”意思是司马光拿石头砸开了缸。破:打破。“凛然如成人"意思是严肃庄重的样子如同一个成年人。“漂然”意思是严肃庄重的样子。

故答案为:离开、击破、稳重的样子

50.本题考查句子翻译。①自是手不释书,至不知饥渴寒暑。自是:从此。释:放下。至:甚至。翻译:从此,司马光手不离书,以至于不知道饥渴冷暖。②光持石击瓮,破之,水进,儿得活。持:拿。击:砸。破:打破。进:涌出。翻译:司马光拿起石头砸向水缸,水缸破了,水流出来,孩子得以活命。

故答案为: ①从此以后手不离书,以至到了不知饥渴寒暑的地步。②司马光拿起石头砸开了缸,水流出来,小孩子得救。

51.本题考查开放性作答。古今中外,有许多创新思维的例子,其中一个典型的例子就是蔡伦发明纸张。在东汉时期,蔡伦作为一位官员,敏锐地察觉到了当时书写材料的种种不便,如竹简笨重、丝绢昂贵。于是,他开始尝试用树皮、破渔网、破布、麻头等作为原料,通过汉.捣、抄、烘等一系列工艺,最终制成了轻薄柔韧、价格低廉的纸张。这一创新不仅极大地降低了文字记录的成本,使得文化知识得以更广泛地传播,还推动了书法、绘画等艺术形式的繁荣与发展。蔡伦的发明过程充分展示了创新思维的魅力。

故答案为: 曹冲称象;瓦特留心观察水沸腾发明蒸汽机。

52.huì;hú;yú;zhuó

53.C;A;B;D

54.和;引,拉。

55.一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之。

56.B

(1)准确识记字音,要掌握常用多音多义字的正确读音,注意纠正方言中跟普通话读音不一致的字音,关键在于把词语的形音义结合起来,音随形或义变。不同的读音表义不同,用法不同,词性往往也不同,可以根据意思来记住不同的音节。

(2)本题主要考查一个多义字在不同的语境中所表达的意思,首先要理解给出的词语的意思,再在语境中理解汉字的意思,然后选出正确的答案。

(3)考查了对文言文字词的解释。完成此类题目,需要我们在文言文的学习中多读、多背,多积累文言字词。

(4)解答时要带着问题认真阅读选文内容,锁定所填的范围,再按要求找到答案。

(5)解答此类题目关键是抓住各项表述的要点,仔细理解选文的内容,结合选项判断正误。

参考译文:

弈秋是全国最善于下棋的人,让他教两个人下棋,其中一个人专心致志,一心一意,聚精会神,只听弈秋的教导;而另一个人虽然也听讲,可是心里却想着天上有天鹅要飞过来,便想拉弓搭箭去射它。这个人虽然同前一个人一起学习,成绩却不如那个人。难道这是因为他的智力不如前一个人(指专心致志的那个人)吗 回答:并非这样。

52.考查实词的理解。“使弈秋诲二人弈"的意思是:让他教两个人下棋。诲huì,教;“鸿鹄"鸿是指大雁,鹄hú,天鹅。“为是其智弗若与?”的意思是∶难道这是因为他的智力不如前一个人(指专心致志的那个人)吗?与∶yú,语气助词"吗”。“思援弓缴而射之"的意思是︰便想拉弓搭箭去射它。缴zhuó,弓箭。

故答案为:huì、hú、yú、zhuó

53.考查虚词的理解。①句意为︰弈秋是全国最善于下棋的人。之∶结构组词“的"。故选C。②句意为︰另一个人虽然也听讲。之︰弈秋的教导。故选A。③句意为︰心里却想着天上有天鹅要飞过来,便想拉弓搭箭去射它。之∶代词,代指鸿鹄。故选B。④句意为∶送孟浩然到广陵。之∶到。故选D。

故答案为:C、A、B、D

54.考查实词的解释。①句意∶这个人虽然同前一个人一起学习。俱∶一起。②句意∶便想拉弓搭箭去射它。援︰拉。

故答案为:和。引,拉。

55.考查了对古文的理解。“虽与之俱学,弗若之矣"意思是虽然二人一起学习下棋,但后者的棋艺不如前者好。难道是因为他的智力比别人差吗 原因是∶一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之。

故答案为:一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之。

56.考查了对文言文包含的道理的理解。《学弈》一课主要写了弈秋在给两个徒弟教棋时,一个徒弟一心一意,而另一个徒弟三心二意,最终学习的结果不一样。通过这个故事明白了︰做事要认真,不能心不在焉,三心二意,这样会一事无成。故选B。

故答案为:B

57.引,拉;不如

58.C

59.只听弈秋的教导|另一个人虽然和他一起学习,却比不上他

60.阐明了学习必须专心致志,才能有所收获的道理。

通过写了弈秋教两个人学下围棋的事,同时反映出两个人的学习态度是不同的,导致学习效果也截然不同,指出这两个人学习结果不同,并不是在智力上有多大差异,说明了做事必须专心致志,绝不可以三心二意。

故答案为:(1)①引,拉;②不如。(2)C;(3)①只听弈秋的教导;②另一个人虽然和他一起学习,却比不上他。(4)阐明了学习必须专心致志,才能有所收获的道理。

文言文的学习要多读、多背,多积累文言字词。只要理解了文章的意思,所有的题目也就和现代文的阅读相同了,所以平时学习中要会背课文,还要懂得文章的意思。

57.此题考查了对文言文中字、词的理解。解释字词,有时需要结合具体的语境来回答。①“援”有拉拽、牵引、引用、帮助的意思,这里指其中一人想要拉弓射鸿鹄,所以是拉、引的意思。②“弗若”:不如,“为是其智弗若与”指:难道是因为他的智力不如前一个人吗?

故答案为:①引,拉;②不如。

58.此题考查了对句子翻译理解能力。“弈秋,通国之善弈者也”意思是:弈秋,是全国的下棋高手。此句是判断句,“也、者也”是判断句的标志,A、B、D选项均为判断句,而C选项是倒装句,正确语序是“汝之不惠甚矣”,是谓语前置句。

故答案为:C

59.此题考查了的是对文言句子的翻译。要对每个字有充分的理解,先逐个字词翻译,然后连成通顺的句子即可。①“惟弈秋之为听”意思是:只听弈秋的教导。“惟”:只听。“之”:的,人称代词,代替人或事物。②“虽与之俱学,弗若之矣”意思是:虽然和前一个人一起学棋,但棋艺不如前一个人好。“俱”:都,一起,共同。“弗若”:不如。“之”为人物代词,代指:他。“矣”:了。

故答案为:①只听弈秋的教导;②另一个人虽然和他一起学习,却比不上他。

60.此题考查了对整个文章内容主旨的理解。需要读懂全文,并组织好自己的语言,才能答好此题。文中对二人学棋的表现有明显的描述,一人“专心致志,惟弈秋之为听”;另一人“虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之”。这个故事告诉我们的道理,作者用一个设问“为是其智弗若与?曰:非然也”来加以揭示,虽没有明确说出,其实已经不言自明,那就是学习要“专心致志”。能围绕这个词展开论述,意到即可。

故答案为:阐明了学习必须专心致志,才能有所收获的道理。

61.D

62.弈秋是全国最善于下棋的人。

63.D

64.因为前一个人学习时专心致志,认真听从弈秋的教诲;后一个人学习时三心二意,认为有鸿鹄要来,想拉弓射它。

(1)这是对文言词语理解的考查。要求学生对文言文中重点词语的释义掌握要具体、精确。要求学生在学习中,注意对教材中重点词汇的理解、识记和积累,应联系上下文,结合具体语境。

(2)句子的翻译要忠于原文,不遗漏、不随意增减内容,译文要通畅。注意重点字词以及常见句式的翻译,特别是文言特殊句式的翻译,以直译为主,意译为辅。

(3)解答此类题目关键是抓住各项表述的要点,仔细理解选文的内容,结合选项判断正误。

(4)解答时要带着问题认真阅读选文内容,抓住关键句子,再用简洁的语言概括即可。

参考译文:

弈秋是全国最善于下棋的人。让弈秋教两个人下棋,其中一个人专心致志,只听弈秋的教诲;另一个人虽然听弈秋的教诲,却一心认为有鸿鹄将要飞到,想要拉弓射下它。虽然与另一个人一起学习,(但)不如那个人好。因为是他的智力不如(另一个人)吗 说:“不是这样的。”

61.考查了字词解释。A、B、C三项正确;D项有误,“非然也"意思是不是这样的。然∶这样。

故答案为:弈秋是全国最善于下棋的人。

62.考查了句子翻译。“通国”:全国。“善”:擅长。“者”:……的人。“弈秋,通国之善弈者也”意思是弈秋是全国最善于下棋的人。

故答案为:D

63.考查了写作手法。本文主要运用了对比的写作手法﹐将两个学下棋的人的学习状态做对比,强调了学习时专心的重要性。故选D。

故答案为:D

64.考查了内容理解。结合文章语句“其一人专心致志,惟弈秋之为听;一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之”可知答案。

故答案为:因为前一个人学习时专心致志,认真听从弈秋的教诲;后一个人学习时三心二意,认为有鸿鹄要来,想拉弓射它。

65.列子·汤问

66.原因,指两个小孩争论的原因。;判断。;同“谓”,说。同“智”,智慧。

67.日初出大如车盖,及日中则如盘盂;日初出远,而日中时近也

68.C

69.B

70.看待事物的角度不同,结论就会不同。例如狼吃掉鹿,从鹿的角度看,狼是凶残的;从狼的角度看,它这是为了生存的正常行为。

本题为文言文阅读题,考查学生的文言文阅读和理解能力。作答时结合短文内容和题目要求,根据自己对短文的理解和题目考查要要求,抓住原文中重点段落和语句进行分析和思考,即可顺利作答。

65.这段文字出自课文《两小儿辩日》,选自《列子 汤问》

故答案为:列子·汤问

66.“问其故 ”意思是问其中的原因,“故”指原因的意思;“孔子不能决也”意思是孔子不能判断,“决”是判断的意思;“孰为汝多知乎”意思是谁认知你学识丰富呢,“为”是说的意思;“知”指智慧。

故答案为:原因,指两个小孩争论的原因。判断。同“谓”,说。同“智”,智慧。

67.结合课文内容,第一个孩子因为日初出大如车盖,及日中则如盘盂,所以认为日始出时去人近,而日中时远也;第二个孩子因为日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,所以认为日初出远,而日中时近也;结合课文中句子,进行作答。

故答案为:日初出大如车盖,及日中则如盘盂;日初出远,而日中时近也

68.“此不为远者小而近者大乎?”意思是这不就是远处的看起来小近处的事物看起来大吗?结合句子的意思,C项对句子停顿的表述是正确的。

故答案为:C

69.“孔子不能决也”说明了孔子对待自己无法判断的问题,采取实事求是的科学态度。结合文中句子进行选择作答。

故答案为:B

70.结合文中对“两小儿辩斗”的描写, 从两个小孩的争辩出可以看出从事物不同的角度提出问题,可以得出不同的结论,结合自己的理解,进行作答。

故答案为:看待事物的角度不同,结论就会不同。例如狼吃掉鹿,从鹿的角度看,狼是凶残的;从狼的角度看,它这是为了生存的正常行为。

71.辩论,争论。;离

72.一儿曰:“日初出/大如车 盖,及日中/则如盘盂,此不为/远者小/而近者大乎?”

73.两个小孩笑着说:“谁说你的知识渊博呢?”

74.错误;正确

75.善于观察、说话有理有据;实事求是的态度

文言文的学习要多读、多背,多积累文言字词。只要理解了文章的意思,所有的题目也就和现代文的阅读相同了,所以平时学习中要会背课文,还要懂得文章的意思。

参考译文:

孔子到东方游学,途中遇见两个小孩儿在争辩,便问他们争辩的原因。

有一个小孩儿说:“我认为大阳刚升起来时离人近,而到中午时离人远。”另一个小孩儿则认为太阳刚升起时离人远:而到中午时离人近。

有一个小孩儿说:“太阳刚升起时大得像一个车盖,到了中午时小得像一个盘孟,这不是远小近大的道理吗 ”

另一个小孩儿说:“太阳刚出来时清凉而略带寒意,到了中午时就像把手伸进热水里一样热,这不是近热远凉的道理吗 ”

孔子听了不能判定他们谁对谁错,两个小孩笑着说:“谁说你知识渊博呢 ”

71.考查了加点的词的理解。结合内容理解,①辩斗∶辩论、争论。②去∶距离。

故答案为:①辩论,争论。②离

72.考查了语句的停顿。结合句意理解,有一个小孩儿说:“太阳刚升起时大得像一个车盖,到了中午时小得像一个盘盂,这不是远小近大的道理吗 ”根据句意划分:一儿曰∶“日初出/大如车盖,及日中/则如盘盂,此不为/远者小/而近者大乎 ”

故答案为:一儿曰:“日初出/大如车 盖,及日中/则如盘盂,此不为/远者小/而近者大乎?”

73.考查了句意。应为∶两个小孩笑着说:“谁说你的知识渊博呢 ”

故答案为:两个小孩笑着说:“谁说你的知识渊博呢?”

74.考查了内容理解。联系上下文理解,①有误,这则故事选自《列子·汤问》,是战国时期的列子写的。②正确,文中两小儿争辩的问题是太阳何时距离人远、何时距离人近。

故答案为:错误、正确

75.考查了主题的理解。结合内容理解,熟读可知,《两小儿辩日》的故事体现了两小儿善于观察、说话有理有据和孔子的实事求是的态度。

故答案为:善于观察、说话有理有据;实事求是的态度

76.定语后置,……的人。;“反”通“返”,返回。

77.他先用尺子量了自己的脚,然后将记录的尺码放在了他的座位上。

78.郑人愚蠢在遇事不知变通,太死板。

本题为文言文阅读题,考查学生的文言文阅读和理解能力。作答时结合短文内容和题目要求,根据自己对短文的理解和题目考查要要求,抓住原文中重点段落和语句进行分析和思考,即可顺利作答。

76.①“郑人有欲买履者”指郑国有个想要买鞋子的人,“者”指“......的人”;②“及反,市罢”意思是等到他返回,集市已经散了,“反”同“返”,是返回的意思;

故答案为:定语后置,……的人。“反”通“返”,返回。

77.“先自度其足,而置之其坐。”这句中“度”是测量的意思,“置”是“放”的意思,“之”是代词,指测量的尺码;“坐”同“座”,指座位。结合对词语的理解,写出句子意思。

故答案为:他先用尺子量了自己的脚,然后将记录的尺码放在了他的座位上。

78.结合短文内容,郑人宁愿相信“自己测量的尺码”,也不相信自己的“脚”,这体现了他的迂腐死板,不知变通。结合自己的理解,进行作答。

故答案为:郑人愚蠢在遇事不知变通,太死板。

同课章节目录