2.3 课题2 苯的同系物 学案(含答案) 2024-2025学年高二化学人教版(2019)选择性必修3

文档属性

| 名称 | 2.3 课题2 苯的同系物 学案(含答案) 2024-2025学年高二化学人教版(2019)选择性必修3 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 144.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2025-05-10 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课题2 苯的同系物

1. 认识苯的同系物的结构特征和性质。

2. 以甲苯的性质为例,了解烃基和苯环之间的相互作用。

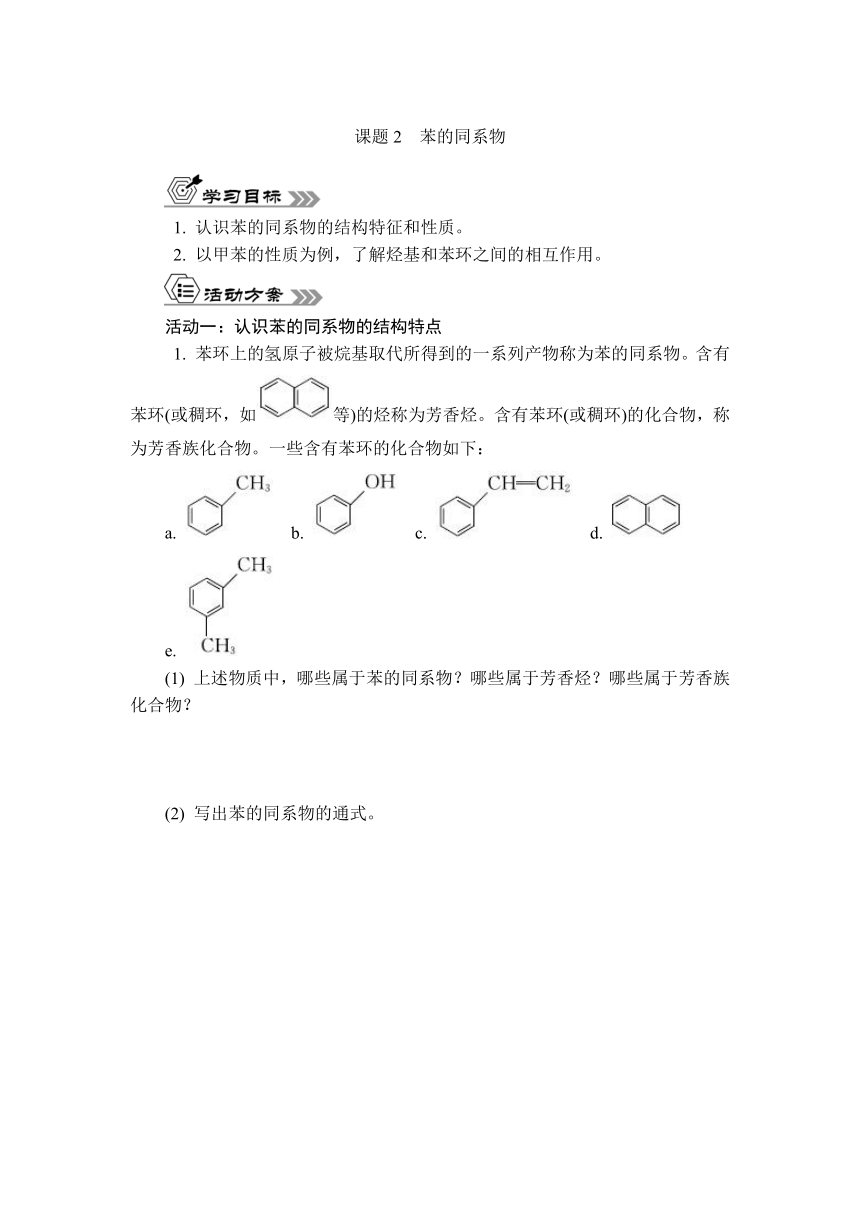

1. 苯环上的氢原子被烷基取代所得到的一系列产物称为苯的同系物。含有苯环(或稠环,如等)的烃称为芳香烃。含有苯环(或稠环)的化合物,称为芳香族化合物。一些含有苯环的化合物如下:

a. b. c. d.

e.

(1) 上述物质中,哪些属于苯的同系物?哪些属于芳香烃?哪些属于芳香族化合物?

(2) 写出苯的同系物的通式。

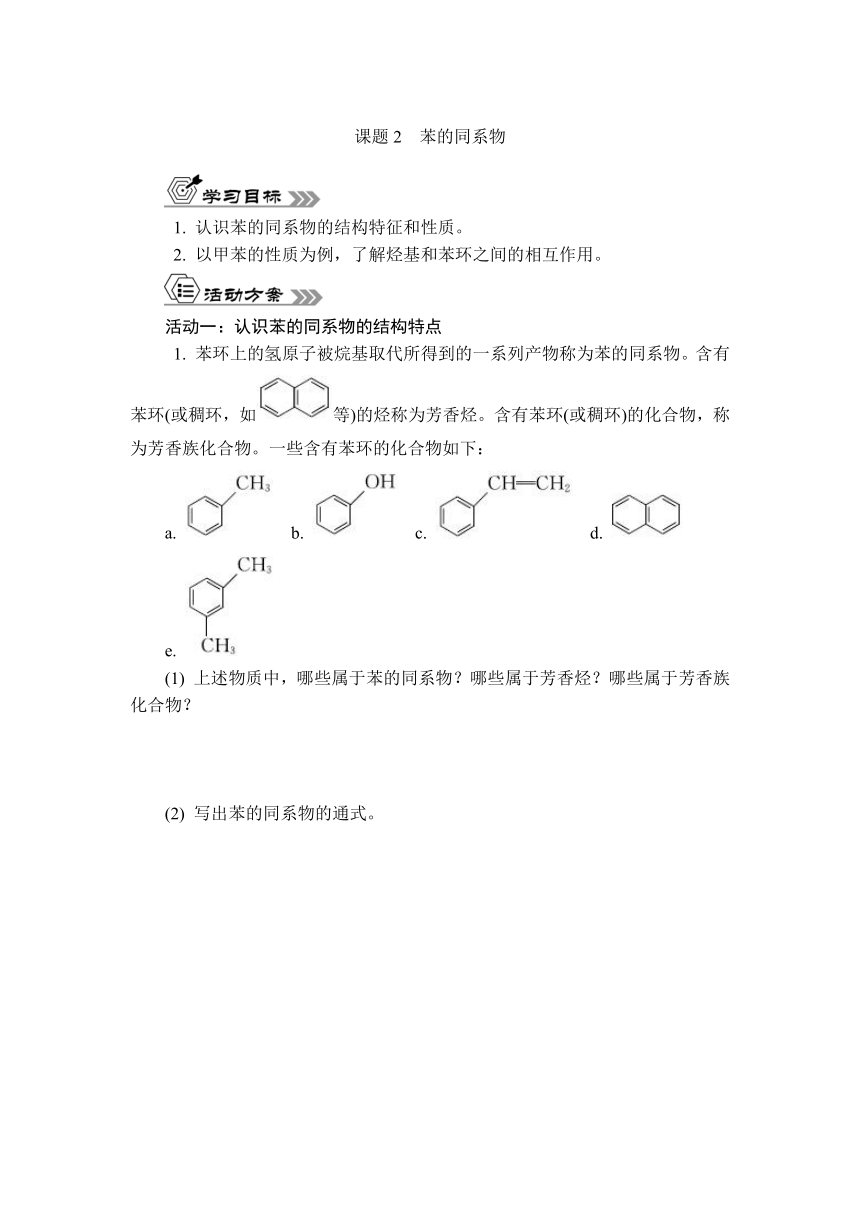

2. 苯环上连有1个甲基时,可命名为甲(基)苯,连有2个甲基时,根据甲基在苯环上所处的相对位置,习惯命名法可用如下方法进行命名:

邻二甲苯 对二甲苯 间二甲苯

(1) 写出乙苯的结构简式。

(2) 根据系统命名法,邻二甲苯应命名为1,2 二甲基苯。利用系统命名法对和进行命名。

1. 根据甲苯的结构,预测甲苯可能发生的反应。

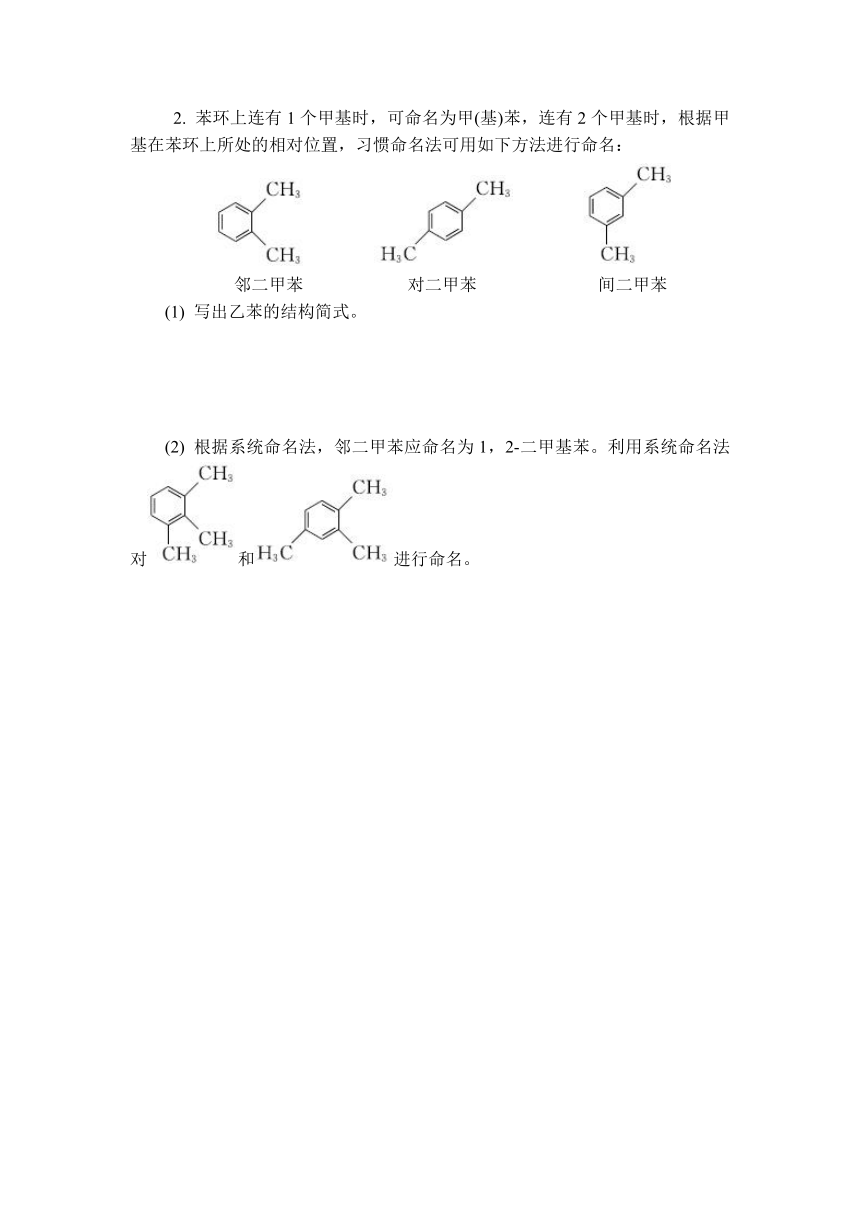

2. 根据下图所示的甲苯的物质转化关系图,书写相应反应的化学方程式(反应条件已略去)。

(1) 写出反应①②③的化学方程式。

(2) 甲苯与浓硝酸和浓硫酸的混合物在加热条件下可以发生取代反应,生成一硝基取代物、二硝基取代物和三硝基取代物,硝基取代的位置均以甲基的邻、对位为主。其中三硝基甲苯又叫梯恩梯(TNT),是一种淡黄色晶体,不溶于水。它是一种烈性炸药,广泛用于国防、采矿、筑路、水利建设等。写出生成三硝基甲苯反应的化学方程式。

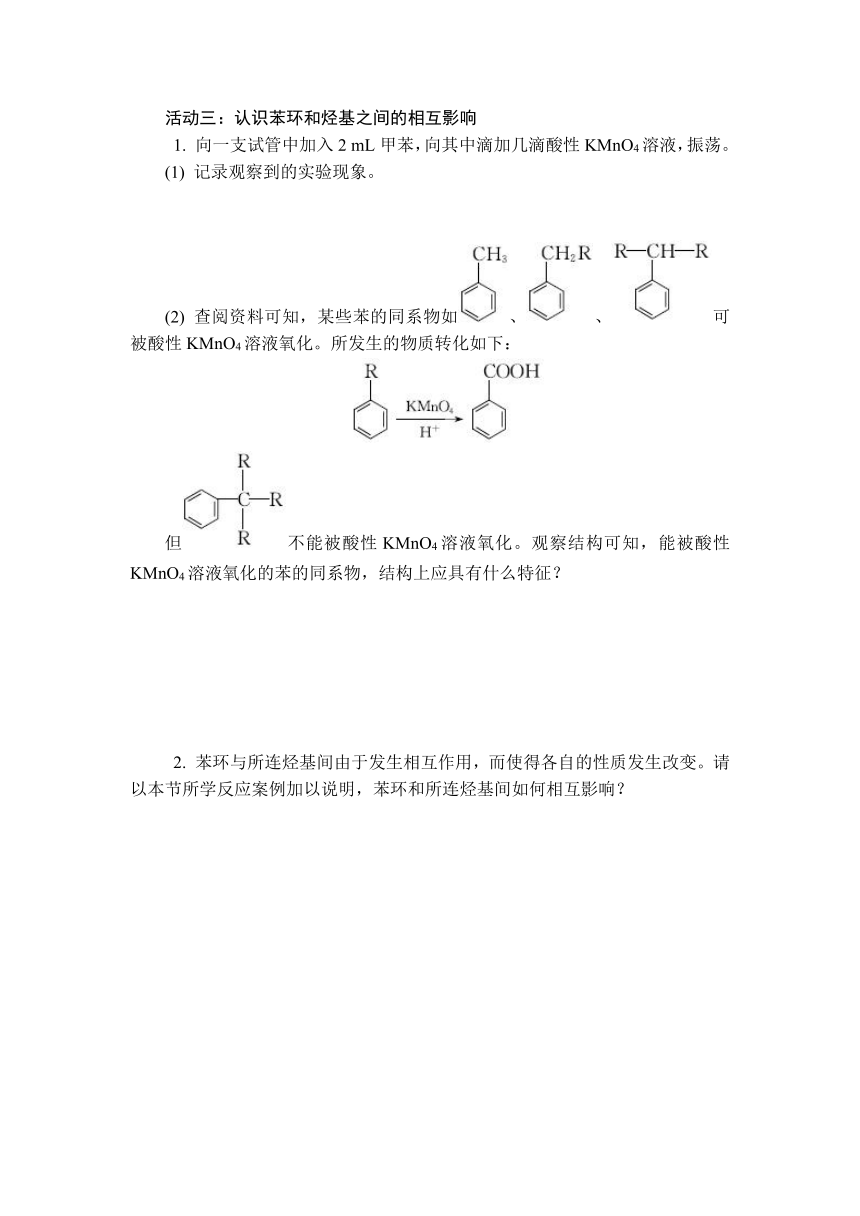

1. 向一支试管中加入2 mL甲苯,向其中滴加几滴酸性KMnO4溶液,振荡。

(1) 记录观察到的实验现象。

(2) 查阅资料可知,某些苯的同系物如、、可被酸性KMnO4溶液氧化。所发生的物质转化如下:

但不能被酸性KMnO4溶液氧化。观察结构可知,能被酸性KMnO4溶液氧化的苯的同系物,结构上应具有什么特征?

2. 苯环与所连烃基间由于发生相互作用,而使得各自的性质发生改变。请以本节所学反应案例加以说明,苯环和所连烃基间如何相互影响?

1. 下列物质中属于苯的同系物的是( )

A. B.

C. D.

2. 现有八种物质:①甲烷、②苯、③聚丙烯、④聚异戊二烯、⑤2丁炔、

⑥环己烷、⑦邻二甲苯、⑧裂解气,既能使酸性KMnO4溶液褪色,又能与溴水反应使之褪色的是( )

A. ③④⑤⑦⑧ B. ④⑤⑧ C. ④⑤⑦⑧ D. ③④⑤⑧

3. 下列各物质中,最简式(也叫实验式)都相同,但既不是同系物,又不是同分异构体的是( )

A. 丙烯和环己烷 B. 乙烯和2 甲基丙烯

C. 乙烯和苯 D. 1 丁炔和1 丁烯

4. 分子式为C8H10的芳香烃,苯环上的一氯代物只有一种,该芳香烃的名称是( )

A. 乙苯 B. 对二甲苯 C. 邻二甲苯 D. 间二甲苯

5. 下列各组物质属于芳香烃,且属于苯的同系物的是( )

A. B.

C. D.

6. 在甲苯中加入少量酸性高锰酸钾溶液,振荡后溶液褪色,甲苯被氧化为苯甲酸,正确的解释是( )

A. 甲苯分子中碳原子数比苯分子中碳原子数多

B. 苯环受侧链的影响而易被氧化

C. 侧链受苯环的影响而易被氧化

D. 因苯环和侧链相互影响,使苯环和侧链同时被氧化

7. 可以用分液漏斗分离的一组是( )

A. 苯和溴苯 B. 苯和汽油 C. 甲苯和邻二甲苯 D. 溴苯和水

8. (苏教版教材习题)某液态芳香烃的相对分子质量为106,请写出该芳香烃所有可能的结构简式,并用系统命名法命名。

9. 某一定量的苯的同系物完全燃烧,生成的气体依次通过浓硫酸和氢氧化钠溶液,经测定,前者增重10.8 g,后者增重39.6 g(假定全部吸收)。又知经氯化处理后,该苯的同系物苯环上的一氯代物、二氯代物、三氯代物分别都只有一种。根据上述条件回答问题。

(1) 推断该苯的同系物的分子式。

(2) 写出其结构简式。

课题2 苯的同系物

【活动方案】

活动一:1. (1) ae属于苯的同系物,acde属于芳香烃,abcde属于芳香族化合物。

(2) CnH2n-6(n>6)

2. (1) (2) 1,2,3 三甲基苯

1,2,4 三甲基苯

活动二:1. 甲苯可以燃烧;不能使溴水褪色;在光照条件下,甲苯能与氯气发生甲基上的取代反应;在FeBr3作催化剂条件下,甲苯能与液溴发生苯环上的取代反应;甲苯能发生硝化反应。

2. (1) ①+3H2

②+Cl2+HCl

③+Br2(或)+HBr↑

(2) +3HNO3+3H2O

活动三:1. (1) 溶液变为无色。

(2) 与苯环相连的碳原子上至少要有1个氢原子。

2. 甲苯可以被酸性KMnO4溶液氧化成苯甲酸,而甲烷、苯均不能被酸性KMnO4溶液氧化,说明苯环使甲基变活泼;甲苯与溴或硝酸反应时,溴原子或硝基主要取代甲基邻、对位上的氢,说明甲基使苯环邻、对位上的氢变活泼。

【课堂反馈】

1. C 2. B 3. A 4. B 5. B 6. C 7. D

8. 1,2 二甲苯 1,3 二甲苯 1,4 二甲苯

乙(基)苯

9. (1) C9H12 (2)

1. 认识苯的同系物的结构特征和性质。

2. 以甲苯的性质为例,了解烃基和苯环之间的相互作用。

1. 苯环上的氢原子被烷基取代所得到的一系列产物称为苯的同系物。含有苯环(或稠环,如等)的烃称为芳香烃。含有苯环(或稠环)的化合物,称为芳香族化合物。一些含有苯环的化合物如下:

a. b. c. d.

e.

(1) 上述物质中,哪些属于苯的同系物?哪些属于芳香烃?哪些属于芳香族化合物?

(2) 写出苯的同系物的通式。

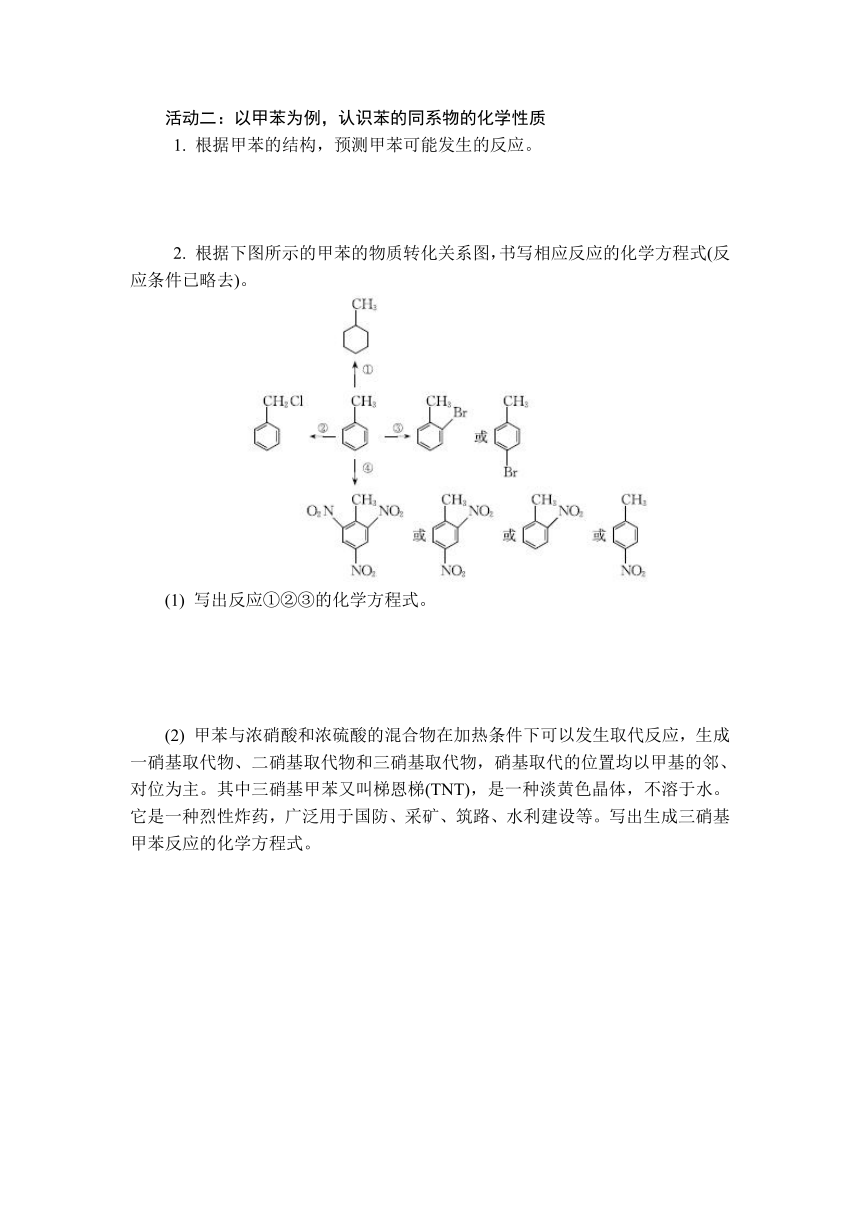

2. 苯环上连有1个甲基时,可命名为甲(基)苯,连有2个甲基时,根据甲基在苯环上所处的相对位置,习惯命名法可用如下方法进行命名:

邻二甲苯 对二甲苯 间二甲苯

(1) 写出乙苯的结构简式。

(2) 根据系统命名法,邻二甲苯应命名为1,2 二甲基苯。利用系统命名法对和进行命名。

1. 根据甲苯的结构,预测甲苯可能发生的反应。

2. 根据下图所示的甲苯的物质转化关系图,书写相应反应的化学方程式(反应条件已略去)。

(1) 写出反应①②③的化学方程式。

(2) 甲苯与浓硝酸和浓硫酸的混合物在加热条件下可以发生取代反应,生成一硝基取代物、二硝基取代物和三硝基取代物,硝基取代的位置均以甲基的邻、对位为主。其中三硝基甲苯又叫梯恩梯(TNT),是一种淡黄色晶体,不溶于水。它是一种烈性炸药,广泛用于国防、采矿、筑路、水利建设等。写出生成三硝基甲苯反应的化学方程式。

1. 向一支试管中加入2 mL甲苯,向其中滴加几滴酸性KMnO4溶液,振荡。

(1) 记录观察到的实验现象。

(2) 查阅资料可知,某些苯的同系物如、、可被酸性KMnO4溶液氧化。所发生的物质转化如下:

但不能被酸性KMnO4溶液氧化。观察结构可知,能被酸性KMnO4溶液氧化的苯的同系物,结构上应具有什么特征?

2. 苯环与所连烃基间由于发生相互作用,而使得各自的性质发生改变。请以本节所学反应案例加以说明,苯环和所连烃基间如何相互影响?

1. 下列物质中属于苯的同系物的是( )

A. B.

C. D.

2. 现有八种物质:①甲烷、②苯、③聚丙烯、④聚异戊二烯、⑤2丁炔、

⑥环己烷、⑦邻二甲苯、⑧裂解气,既能使酸性KMnO4溶液褪色,又能与溴水反应使之褪色的是( )

A. ③④⑤⑦⑧ B. ④⑤⑧ C. ④⑤⑦⑧ D. ③④⑤⑧

3. 下列各物质中,最简式(也叫实验式)都相同,但既不是同系物,又不是同分异构体的是( )

A. 丙烯和环己烷 B. 乙烯和2 甲基丙烯

C. 乙烯和苯 D. 1 丁炔和1 丁烯

4. 分子式为C8H10的芳香烃,苯环上的一氯代物只有一种,该芳香烃的名称是( )

A. 乙苯 B. 对二甲苯 C. 邻二甲苯 D. 间二甲苯

5. 下列各组物质属于芳香烃,且属于苯的同系物的是( )

A. B.

C. D.

6. 在甲苯中加入少量酸性高锰酸钾溶液,振荡后溶液褪色,甲苯被氧化为苯甲酸,正确的解释是( )

A. 甲苯分子中碳原子数比苯分子中碳原子数多

B. 苯环受侧链的影响而易被氧化

C. 侧链受苯环的影响而易被氧化

D. 因苯环和侧链相互影响,使苯环和侧链同时被氧化

7. 可以用分液漏斗分离的一组是( )

A. 苯和溴苯 B. 苯和汽油 C. 甲苯和邻二甲苯 D. 溴苯和水

8. (苏教版教材习题)某液态芳香烃的相对分子质量为106,请写出该芳香烃所有可能的结构简式,并用系统命名法命名。

9. 某一定量的苯的同系物完全燃烧,生成的气体依次通过浓硫酸和氢氧化钠溶液,经测定,前者增重10.8 g,后者增重39.6 g(假定全部吸收)。又知经氯化处理后,该苯的同系物苯环上的一氯代物、二氯代物、三氯代物分别都只有一种。根据上述条件回答问题。

(1) 推断该苯的同系物的分子式。

(2) 写出其结构简式。

课题2 苯的同系物

【活动方案】

活动一:1. (1) ae属于苯的同系物,acde属于芳香烃,abcde属于芳香族化合物。

(2) CnH2n-6(n>6)

2. (1) (2) 1,2,3 三甲基苯

1,2,4 三甲基苯

活动二:1. 甲苯可以燃烧;不能使溴水褪色;在光照条件下,甲苯能与氯气发生甲基上的取代反应;在FeBr3作催化剂条件下,甲苯能与液溴发生苯环上的取代反应;甲苯能发生硝化反应。

2. (1) ①+3H2

②+Cl2+HCl

③+Br2(或)+HBr↑

(2) +3HNO3+3H2O

活动三:1. (1) 溶液变为无色。

(2) 与苯环相连的碳原子上至少要有1个氢原子。

2. 甲苯可以被酸性KMnO4溶液氧化成苯甲酸,而甲烷、苯均不能被酸性KMnO4溶液氧化,说明苯环使甲基变活泼;甲苯与溴或硝酸反应时,溴原子或硝基主要取代甲基邻、对位上的氢,说明甲基使苯环邻、对位上的氢变活泼。

【课堂反馈】

1. C 2. B 3. A 4. B 5. B 6. C 7. D

8. 1,2 二甲苯 1,3 二甲苯 1,4 二甲苯

乙(基)苯

9. (1) C9H12 (2)