鲁科版高中化学选择性必修2第2章微粒间相互作用与物质性质微项目补铁剂中铁元素的检验——应用配合物进行物质检验课件(共26张PPT)

文档属性

| 名称 | 鲁科版高中化学选择性必修2第2章微粒间相互作用与物质性质微项目补铁剂中铁元素的检验——应用配合物进行物质检验课件(共26张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 鲁科版(2019) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2025-05-11 18:20:30 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

第2章 微粒间相互作用与物质性质

微项目 补铁剂中铁元素的检验

——应用配合物进行物质检验

[目标导航]1.了解金属离子可以形成丰富多彩的配合物,许多配合物都具有颜色;知 道可以利用形成的配合物的特征颜色对金属离子进行定性检验。2.了解配合物的稳定 性各不相同,配合物之间可以发生转化;知道如何在实验过程中根据配合物的稳定性 及转化关系选择实验条件。

第*页

研习任务 定性检验补铁剂中铁元素的价态

教材 认知

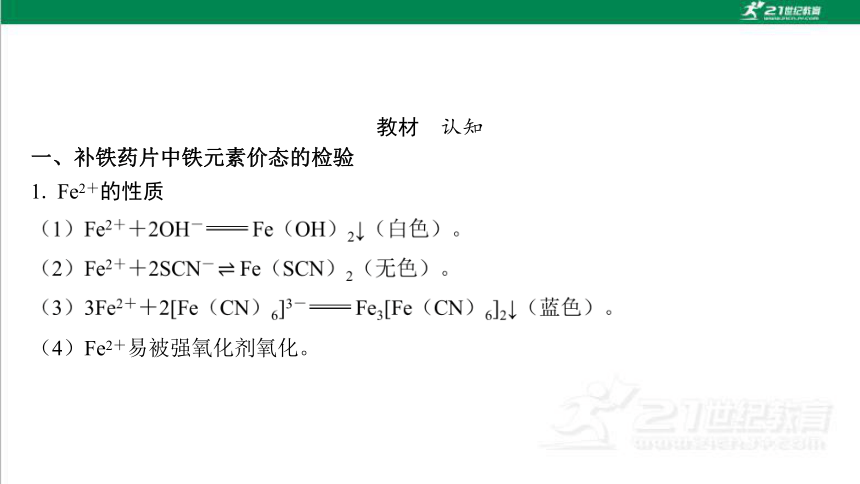

一、补铁药片中铁元素价态的检验

1. Fe2+的性质

(4)Fe2+易被强氧化剂氧化。

2. Fe3+的性质

(4)Fe3+遇苯酚( )溶液显紫色。

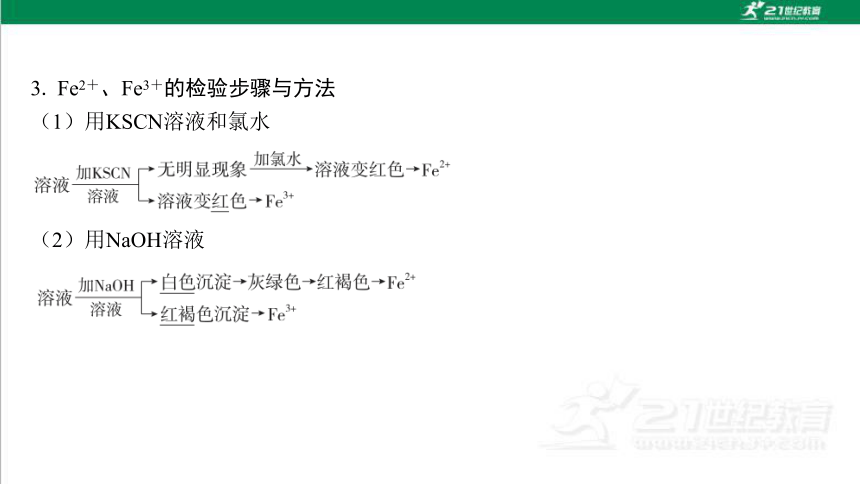

3. Fe2+、Fe3+的检验步骤与方法

(1)用KSCN溶液和氯水

(2)用NaOH溶液

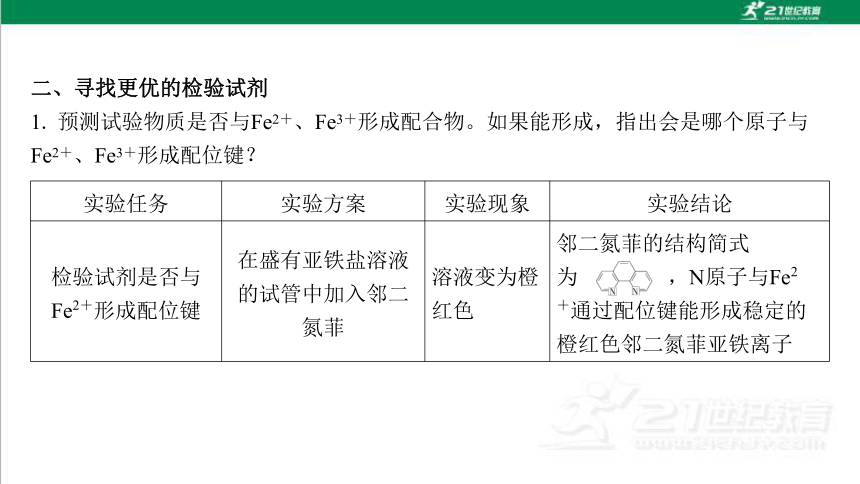

二、寻找更优的检验试剂

1. 预测试验物质是否与Fe2+、Fe3+形成配合物。如果能形成,指出会是哪个原子与 Fe2+、Fe3+形成配位键?

实验任务 实验方案 实验现象 实验结论

检验试剂是否与Fe2+形成配位键 在盛有亚铁盐溶液的试管中加入邻二氮菲 溶液变为橙红色 邻二氮菲的结构简式 为 ,N原子与Fe2 +通过配位键能形成稳定的 橙红色邻二氮菲亚铁离子

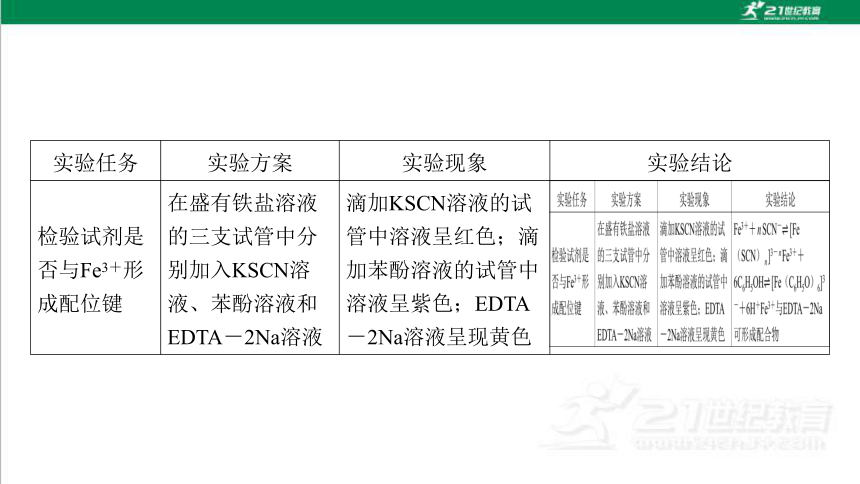

实验任务 实验方案 实验现象 实验结论

检验试剂是否与Fe3+形成配位键 在盛有铁盐溶液的三支试管中分别加入KSCN溶液、苯酚溶液和EDTA-2Na溶液 滴加KSCN溶液的试 管中溶液呈红色;滴 加苯酚溶液的试管中 溶液呈紫色;EDTA -2Na溶液呈现黄色

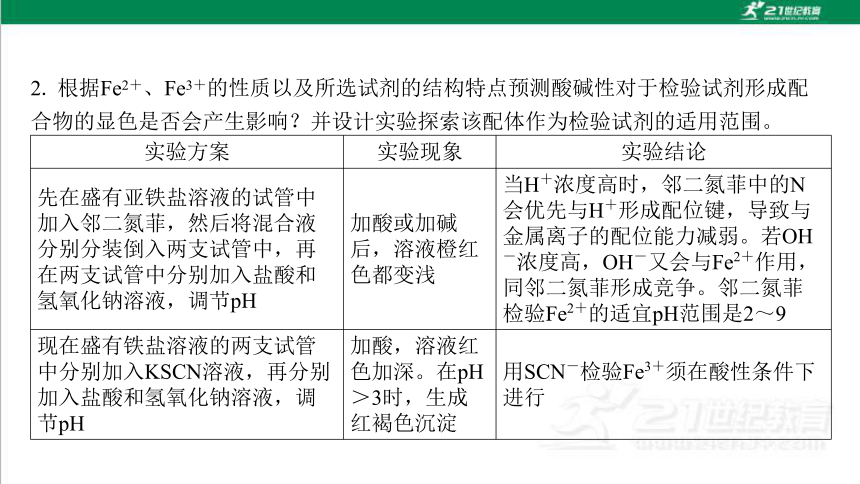

2. 根据Fe2+、Fe3+的性质以及所选试剂的结构特点预测酸碱性对于检验试剂形成配 合物的显色是否会产生影响?并设计实验探索该配体作为检验试剂的适用范围。

实验方案 实验现象 实验结论

先在盛有亚铁盐溶液的试管中加入邻二氮菲,然后将混合液分别分装倒入两支试管中,再在两支试管中分别加入盐酸和氢氧化钠溶液,调节pH 加酸或加碱后,溶液橙红色都变浅 当H+浓度高时,邻二氮菲中的N会优先与H+形成配位键,导致与金属离子的配位能力减弱。若OH-浓度高,OH-又会与Fe2+作用,同邻二氮菲形成竞争。邻二氮菲检验Fe2+的适宜pH范围是2~9

现在盛有铁盐溶液的两支试管中分别加入KSCN溶液,再分别加入盐酸和氢氧化钠溶液,调节pH 加酸,溶液红色加深。在pH>3时,生成 红褐色沉淀 用SCN-检验Fe3+须在酸性条件下进行

探究 活动

1. 为何金属离子配合物的显色会受酸碱性的影响?

提示:H+会与金属离子和配体配位产生竞争,OH-会与配体和金属离子配位产 生竞争。

2. 为什么EDTA-2Na与Fe3+配位更稳定?

提示:EDTA-2Na溶液中,每个EDTA2-可以电离出2个H+,生成EDTA4-,EDTA4- 中的2个N、4个O都可以与金属离子结合,通过这类多齿配体形成螯合物,具有更高 的稳定性。

重点 讲解

1. 检验Fe2+、Fe3+的特效试剂与使用条件

(1)Fe2+的检验:邻二氮菲是Fe2+检验的特效试剂,其显色与溶液的pH有关,适宜 范围为2~9。

(2)Fe3+的检验:硫氰酸钾是检验Fe3+的特效试剂,但检验过程受溶液pH的影响, 其中检验时的pH<3。

(3)检验Fe2+、Fe3+的另外特效试剂

①Fe3+的检验:亚铁氰化钾{K4[Fe(CN)6]}可以检验,现象是有蓝色沉淀产生。

②Fe2+的检验:铁氰化钾{K3[Fe(CN)6]}可以检验,现象是有蓝色沉淀产生。

2. 配合物在检验离子中的应用

(1)配体结合中心离子的强弱关系:一般是配体中可配位的原子越多越稳定,稳定 性弱的配合物在一定条件下可以转化成稳定性强的配合物。

(2)影响因素:溶液的酸碱性、中心离子和配体浓度。

3. 螯合物

(1)螯合物是具有环状结构的配合物,是通过两个或多个配体与同一金属离子形成 螯合环的螯合作用而得到。如EDTA-2Na溶液中,每个EDTA2-可以电离出2个H+, 生成EDTA4-,然后与金属离子配位。EDTA4-中的2个N、4个O都可以与金属离子结 合,这类配体称为多齿配体,形成的配合物称为螯合物。

(2)螯合物比金属离子与其配体生成的类似配合物有更高的稳定性,由螯合作 用得到的某些金属螯合剂用途很广。例如,EDTA为六齿螯合剂,可用于水的软 化、食物的保存等;环状配体冠醚类螯合剂适用于碱金属、碱土金属(ⅡA族) 的分离和分析。

研习 经典

A. 6个 B. 4个 C. 2个 D. 8个

A

解析:铁与氮原子之间形成配位键,由题图可知,该配离子中亚铁离子与氮原子形成 的配位键共有6个。

A. 该配合物中存在离子键、配位键、极性键、非极性键

B. 配离子为[Fe(CN)6]3-,中心离子为Fe3+,配位数为6,配位原子为C

C. 1 mol该配合物中σ键数目为12NA

D. 该配合物为离子化合物,易电离,1 mol配合物电离得到阴、阳离子的数目共4NA

解析:Na+与[Fe(CN)6]3-之间存在离子键,CN-与Fe3+之间存在配位键,CN-中 碳原子与氮原子之间存在极性共价键,不存在非极性共价键,A错误。

A

3. Fe3+的配位化合物较稳定且应用广泛。Fe3+可与H2O、SCN-、F-等配体形成使溶 液呈淡紫色的[Fe(H2O)6]3+、红色的[Fe(SCN)6]3-、无色的[FeF6]3-配离子。某 同学按如下步骤完成实验:

D

A. Fe第四电离能(I4)大于其第三电离能(I3)

B. Ⅰ中溶液呈黄色可能是由Fe3+水解产物的颜色造成

C. 可用NaF和KSCN溶液检验FeCl3溶液中是否含有Co2+

D. [Fe(H2O)6]3+中H—O—H的键角与H2O分子中H—O—H的键角相等

解析:Fe3+的价电子排布式为3d5,3d轨道处于半充满状态,电子的能量低,所 以Fe的第四电离能(I4)大于其第三电离能(I3),A正确;Ⅰ中Fe(NO3)3溶于 水后,Fe3+发生水解,未充分酸化的水溶液会由于有[Fe(OH)]2+而显黄色, B正确;先往溶液中加入足量的NaF溶液,再加入KSCN溶液,若溶液呈蓝色, 则表明含有Co2+,否则不含Co2+,C正确;[Fe(H2O)6]3+中H2O分子内O原子 存在一对孤电子对,对H—O—H中O—H键的排斥作用减小,所以键角比H2O分 子中H—O—H的键角大,D不正确。

4. 在碱性溶液中,Cu2+可以与缩二脲形成紫色配离子,其结构如图所示。

A. 该配离子中的配位原子只有N

B. 该配离子中铜离子的配位数是4

C. 基态Cu原子的价电子排布式是3d104s1

D. 该配离子中非金属元素的电负性的大小顺序为O>N>C>H

A

解析:由该配离子的结构可知,该配离子中铜离子的配位数是4,2个N原子和2个O原 子,A项错误,B项正确;Cu原子的核外电子数为29,其基态原子的价电子排布式为 3d104s1,C项正确;同一周期主族元素的电负性从左到右逐渐增大,故该配离子中非 金属元素的电负性的大小顺序为O>N>C>H,D项正确。

5. 丁二酮肟可用于镍的检验和测定,其结构如图所示:

1s22s22p63s23p63d84s2

2

N>O>C

解析:Ni元素为28号元素,基态原子电子排布式为1s22s22p63s23p63d84s2,价电 子轨道表示式为 ,其中未成对电子数为2。同一周期元素随着原 子序数增大,第一电离能呈增大趋势,N的2p轨道为半充满稳定状态,第一电离能大 于同周期相邻元素,故C、N、O的第一电离能:N>O>C。

解析:单键均为σ键,双键中含有1个σ键和1个π键,由结构可知,1 mol丁二酮 肟含有σ键的数目是15NA,1个N2中含有1个σ键和2个π键,已知CN-与N2互为等电子 体,则1分子HCN分子中σ键和π键数目分别为2、2,两者之比为1∶1。

15NA

1∶1

三角锥形

极性

极性

sp2

平面三角形

a.配位键 b.离子键 c.氢键 d.范德华力

解析:由结构可知,丁二酮肟镍分子内含有的作用力有氢键,镍和氮原子间存 在配位键,C N、O—N、C—C、C—H间存在共价键,故选ac。

ac

6. X是合成碳酸二苯酯的一种有效的氧化还原催化助剂,可由EDTA与Fe3+反应 得到。

解析:由EDTA的结构可知,碳原子有两种:—CH2—和—COOH,—CH2—中 的碳原子为sp3杂化,—COOH中的碳原子为sp2杂化;同周期主族元素从左到右,元 素的电负性逐渐增大,C、N、O的电负性依次增大,且H的电负性弱于C,则元素的 电负性:H<C<N<O。

sp2、sp3

H<C<N<O

解析:基态Fe原子的核外电子排布式为[Ar]3d64s2或1s22s22p63s23p63d64s2,基态Fe3+的核外电子排布式为[Ar]3d5或1s22s22p63s23p63d5;分子中的单键均为σ键,碳氧双键中 有1个σ键,1个π键,1 mol EDTA分子中含有35 mol σ键、4 mol π键,故σ键和π键的数 目之比为35∶4。

1s22s22p63s23p63d5(或[Ar]3d5)

35∶4

EDTA分子间可形成氢键

N、O

第2章 微粒间相互作用与物质性质

微项目 补铁剂中铁元素的检验

——应用配合物进行物质检验

[目标导航]1.了解金属离子可以形成丰富多彩的配合物,许多配合物都具有颜色;知 道可以利用形成的配合物的特征颜色对金属离子进行定性检验。2.了解配合物的稳定 性各不相同,配合物之间可以发生转化;知道如何在实验过程中根据配合物的稳定性 及转化关系选择实验条件。

第*页

研习任务 定性检验补铁剂中铁元素的价态

教材 认知

一、补铁药片中铁元素价态的检验

1. Fe2+的性质

(4)Fe2+易被强氧化剂氧化。

2. Fe3+的性质

(4)Fe3+遇苯酚( )溶液显紫色。

3. Fe2+、Fe3+的检验步骤与方法

(1)用KSCN溶液和氯水

(2)用NaOH溶液

二、寻找更优的检验试剂

1. 预测试验物质是否与Fe2+、Fe3+形成配合物。如果能形成,指出会是哪个原子与 Fe2+、Fe3+形成配位键?

实验任务 实验方案 实验现象 实验结论

检验试剂是否与Fe2+形成配位键 在盛有亚铁盐溶液的试管中加入邻二氮菲 溶液变为橙红色 邻二氮菲的结构简式 为 ,N原子与Fe2 +通过配位键能形成稳定的 橙红色邻二氮菲亚铁离子

实验任务 实验方案 实验现象 实验结论

检验试剂是否与Fe3+形成配位键 在盛有铁盐溶液的三支试管中分别加入KSCN溶液、苯酚溶液和EDTA-2Na溶液 滴加KSCN溶液的试 管中溶液呈红色;滴 加苯酚溶液的试管中 溶液呈紫色;EDTA -2Na溶液呈现黄色

2. 根据Fe2+、Fe3+的性质以及所选试剂的结构特点预测酸碱性对于检验试剂形成配 合物的显色是否会产生影响?并设计实验探索该配体作为检验试剂的适用范围。

实验方案 实验现象 实验结论

先在盛有亚铁盐溶液的试管中加入邻二氮菲,然后将混合液分别分装倒入两支试管中,再在两支试管中分别加入盐酸和氢氧化钠溶液,调节pH 加酸或加碱后,溶液橙红色都变浅 当H+浓度高时,邻二氮菲中的N会优先与H+形成配位键,导致与金属离子的配位能力减弱。若OH-浓度高,OH-又会与Fe2+作用,同邻二氮菲形成竞争。邻二氮菲检验Fe2+的适宜pH范围是2~9

现在盛有铁盐溶液的两支试管中分别加入KSCN溶液,再分别加入盐酸和氢氧化钠溶液,调节pH 加酸,溶液红色加深。在pH>3时,生成 红褐色沉淀 用SCN-检验Fe3+须在酸性条件下进行

探究 活动

1. 为何金属离子配合物的显色会受酸碱性的影响?

提示:H+会与金属离子和配体配位产生竞争,OH-会与配体和金属离子配位产 生竞争。

2. 为什么EDTA-2Na与Fe3+配位更稳定?

提示:EDTA-2Na溶液中,每个EDTA2-可以电离出2个H+,生成EDTA4-,EDTA4- 中的2个N、4个O都可以与金属离子结合,通过这类多齿配体形成螯合物,具有更高 的稳定性。

重点 讲解

1. 检验Fe2+、Fe3+的特效试剂与使用条件

(1)Fe2+的检验:邻二氮菲是Fe2+检验的特效试剂,其显色与溶液的pH有关,适宜 范围为2~9。

(2)Fe3+的检验:硫氰酸钾是检验Fe3+的特效试剂,但检验过程受溶液pH的影响, 其中检验时的pH<3。

(3)检验Fe2+、Fe3+的另外特效试剂

①Fe3+的检验:亚铁氰化钾{K4[Fe(CN)6]}可以检验,现象是有蓝色沉淀产生。

②Fe2+的检验:铁氰化钾{K3[Fe(CN)6]}可以检验,现象是有蓝色沉淀产生。

2. 配合物在检验离子中的应用

(1)配体结合中心离子的强弱关系:一般是配体中可配位的原子越多越稳定,稳定 性弱的配合物在一定条件下可以转化成稳定性强的配合物。

(2)影响因素:溶液的酸碱性、中心离子和配体浓度。

3. 螯合物

(1)螯合物是具有环状结构的配合物,是通过两个或多个配体与同一金属离子形成 螯合环的螯合作用而得到。如EDTA-2Na溶液中,每个EDTA2-可以电离出2个H+, 生成EDTA4-,然后与金属离子配位。EDTA4-中的2个N、4个O都可以与金属离子结 合,这类配体称为多齿配体,形成的配合物称为螯合物。

(2)螯合物比金属离子与其配体生成的类似配合物有更高的稳定性,由螯合作 用得到的某些金属螯合剂用途很广。例如,EDTA为六齿螯合剂,可用于水的软 化、食物的保存等;环状配体冠醚类螯合剂适用于碱金属、碱土金属(ⅡA族) 的分离和分析。

研习 经典

A. 6个 B. 4个 C. 2个 D. 8个

A

解析:铁与氮原子之间形成配位键,由题图可知,该配离子中亚铁离子与氮原子形成 的配位键共有6个。

A. 该配合物中存在离子键、配位键、极性键、非极性键

B. 配离子为[Fe(CN)6]3-,中心离子为Fe3+,配位数为6,配位原子为C

C. 1 mol该配合物中σ键数目为12NA

D. 该配合物为离子化合物,易电离,1 mol配合物电离得到阴、阳离子的数目共4NA

解析:Na+与[Fe(CN)6]3-之间存在离子键,CN-与Fe3+之间存在配位键,CN-中 碳原子与氮原子之间存在极性共价键,不存在非极性共价键,A错误。

A

3. Fe3+的配位化合物较稳定且应用广泛。Fe3+可与H2O、SCN-、F-等配体形成使溶 液呈淡紫色的[Fe(H2O)6]3+、红色的[Fe(SCN)6]3-、无色的[FeF6]3-配离子。某 同学按如下步骤完成实验:

D

A. Fe第四电离能(I4)大于其第三电离能(I3)

B. Ⅰ中溶液呈黄色可能是由Fe3+水解产物的颜色造成

C. 可用NaF和KSCN溶液检验FeCl3溶液中是否含有Co2+

D. [Fe(H2O)6]3+中H—O—H的键角与H2O分子中H—O—H的键角相等

解析:Fe3+的价电子排布式为3d5,3d轨道处于半充满状态,电子的能量低,所 以Fe的第四电离能(I4)大于其第三电离能(I3),A正确;Ⅰ中Fe(NO3)3溶于 水后,Fe3+发生水解,未充分酸化的水溶液会由于有[Fe(OH)]2+而显黄色, B正确;先往溶液中加入足量的NaF溶液,再加入KSCN溶液,若溶液呈蓝色, 则表明含有Co2+,否则不含Co2+,C正确;[Fe(H2O)6]3+中H2O分子内O原子 存在一对孤电子对,对H—O—H中O—H键的排斥作用减小,所以键角比H2O分 子中H—O—H的键角大,D不正确。

4. 在碱性溶液中,Cu2+可以与缩二脲形成紫色配离子,其结构如图所示。

A. 该配离子中的配位原子只有N

B. 该配离子中铜离子的配位数是4

C. 基态Cu原子的价电子排布式是3d104s1

D. 该配离子中非金属元素的电负性的大小顺序为O>N>C>H

A

解析:由该配离子的结构可知,该配离子中铜离子的配位数是4,2个N原子和2个O原 子,A项错误,B项正确;Cu原子的核外电子数为29,其基态原子的价电子排布式为 3d104s1,C项正确;同一周期主族元素的电负性从左到右逐渐增大,故该配离子中非 金属元素的电负性的大小顺序为O>N>C>H,D项正确。

5. 丁二酮肟可用于镍的检验和测定,其结构如图所示:

1s22s22p63s23p63d84s2

2

N>O>C

解析:Ni元素为28号元素,基态原子电子排布式为1s22s22p63s23p63d84s2,价电 子轨道表示式为 ,其中未成对电子数为2。同一周期元素随着原 子序数增大,第一电离能呈增大趋势,N的2p轨道为半充满稳定状态,第一电离能大 于同周期相邻元素,故C、N、O的第一电离能:N>O>C。

解析:单键均为σ键,双键中含有1个σ键和1个π键,由结构可知,1 mol丁二酮 肟含有σ键的数目是15NA,1个N2中含有1个σ键和2个π键,已知CN-与N2互为等电子 体,则1分子HCN分子中σ键和π键数目分别为2、2,两者之比为1∶1。

15NA

1∶1

三角锥形

极性

极性

sp2

平面三角形

a.配位键 b.离子键 c.氢键 d.范德华力

解析:由结构可知,丁二酮肟镍分子内含有的作用力有氢键,镍和氮原子间存 在配位键,C N、O—N、C—C、C—H间存在共价键,故选ac。

ac

6. X是合成碳酸二苯酯的一种有效的氧化还原催化助剂,可由EDTA与Fe3+反应 得到。

解析:由EDTA的结构可知,碳原子有两种:—CH2—和—COOH,—CH2—中 的碳原子为sp3杂化,—COOH中的碳原子为sp2杂化;同周期主族元素从左到右,元 素的电负性逐渐增大,C、N、O的电负性依次增大,且H的电负性弱于C,则元素的 电负性:H<C<N<O。

sp2、sp3

H<C<N<O

解析:基态Fe原子的核外电子排布式为[Ar]3d64s2或1s22s22p63s23p63d64s2,基态Fe3+的核外电子排布式为[Ar]3d5或1s22s22p63s23p63d5;分子中的单键均为σ键,碳氧双键中 有1个σ键,1个π键,1 mol EDTA分子中含有35 mol σ键、4 mol π键,故σ键和π键的数 目之比为35∶4。

1s22s22p63s23p63d5(或[Ar]3d5)

35∶4

EDTA分子间可形成氢键

N、O