第15课 明朝的统治 课件(23页PPT)

文档属性

| 名称 | 第15课 明朝的统治 课件(23页PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 17.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-10 16:28:53 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

新课导入

金庸武侠小说泰斗

(1942-2018)

驱除鞑虏

恢复中华

立纪陈纲

救济斯民

放牛娃 和尚 乞丐 起义 皇帝

有人戏称中国古代的某一个朝代是开局一个碗,结局一根绳,这是形容的中国历史上的哪一个朝代呢?

第三单元 明清时期(至鸦片战争前):统一多民族封建国家的巩固与发展

第15课 明朝的统治

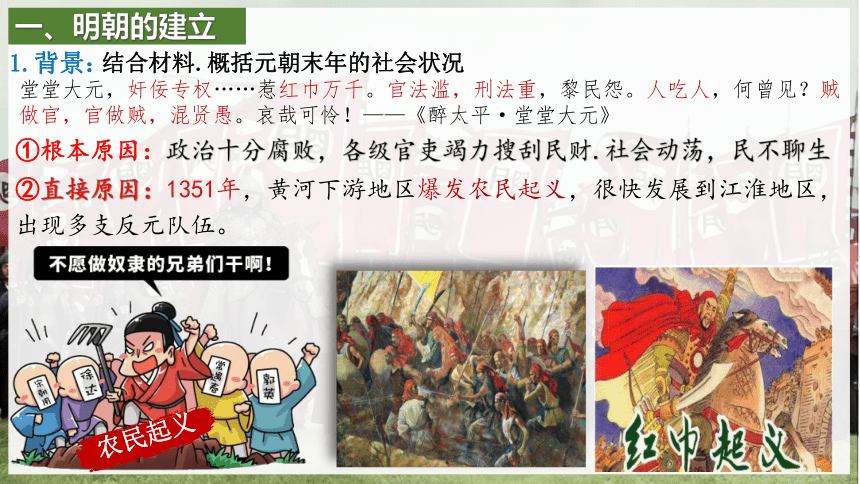

学习目标

1.了解明朝建立、强化皇权等基本内容,能够将明朝强化皇权置于整个中国古代史中进行考察,全面改革官制改革科举制度等强化皇权的具体措施,概括明朝皇权加强的特点及影响,理解皇帝专权的种种弊端;认识其既巩固了统一多民族封建国家,又带来了社会弊端。(时空观念、唯物史观、史料实证)

2.了解明朝科举考试的变化,认识明朝科举制改革虽然加大了考试标准的客观性,但过于死板,束缚了知识分子的思想和创造性;认识到其脱离实际、禁锢思想的弊端。认识明朝君权的强化,加强了多民族国家的统一,但同时又是中国社会逐步走向衰落的原因之一。(历史解释)

3.了解明朝的民族关系,明朝与东北女真等部、蒙古各部的民族关系,知道明朝对统一多民族封建国家的巩固发展作出的历史贡献。(时空观念、家国情怀)

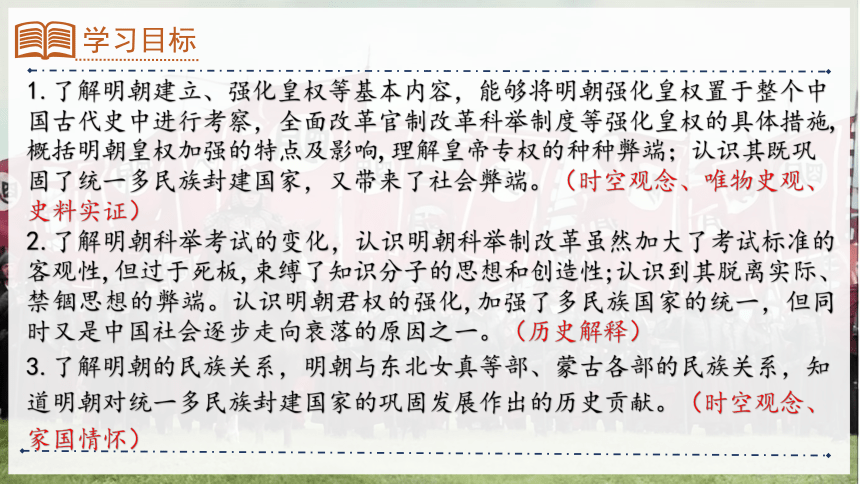

一、明朝的建立

1.背景:

结合材料.概括元朝末年的社会状况

堂堂大元,奸佞专权……惹红巾万千。官法滥,刑法重,黎民怨。人吃人,何曾见?贼做官,官做贼,混贤愚。哀哉可怜!——《醉太平·堂堂大元》

农民起义

①根本原因:政治十分腐败,各级官吏竭力搜刮民财.社会动荡,民不聊生

②直接原因:1351年,黄河下游地区爆发农民起义,很快发展到江淮地区,出现多支反元队伍。

一、明朝的建立

其中,朱元璋领导的队伍逐步强大,先是消灭南方群雄,然后向北进军。

一、明朝的建立

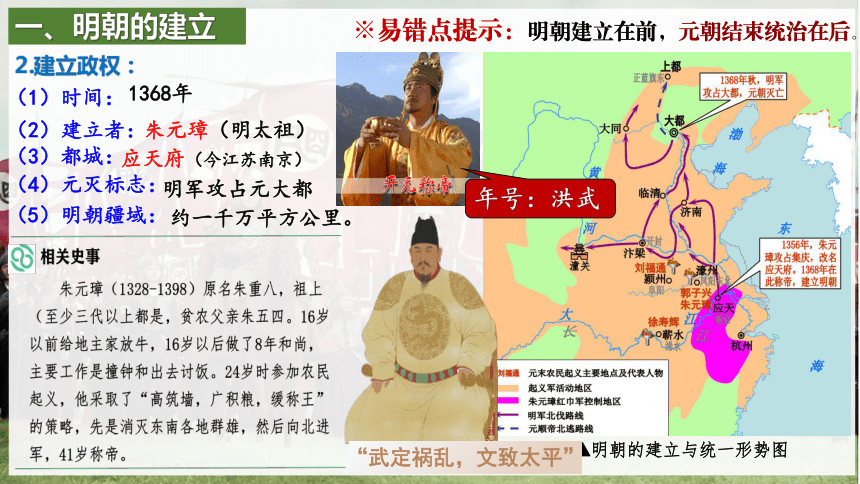

▲明朝的建立与统一形势图

2.建立政权:

(1)时间:

1368年

(2)建立者:

朱元璋(明太祖)

(3)都城:

应天府(今江苏南京)

(4)元灭标志:

明军攻占元大都

(5)明朝疆域:

约一千万平方公里。

“武定祸乱,文致太平”

年号:洪武

※易错点提示:明朝建立在前,元朝结束统治在后。

一、明朝的建立

3.“靖难之役”

建文帝朱允炆

燕王朱棣

“削藩”政策

靖难之役

侄

叔

VS

叔侄之争VS

①明太祖去世后,建文帝继位,采取“削藩”政策

②燕王朱棣发动“靖难之役”,夺取帝位.夺取帝位,他就是明成祖。

明成祖

4.明成祖称帝迁都:

1421年,明成祖为加强北方的防御力量,迁都北京。

◎明朝形势图(1433年)

“天子戍边”有利于

加强对边疆的管理

北京作为国都得到了进一步的发展

一、明朝的建立

“东起朝鲜,西据吐番。南包安南,北距大碛(qi),东西一万一千七百五十里,南北一万零九百四里。南海的‘千里长沙,万里石溏’尽入版图。”

——《明史·地理志》

5. 明朝疆域

版图如此之大,该如何巩固统治呢?

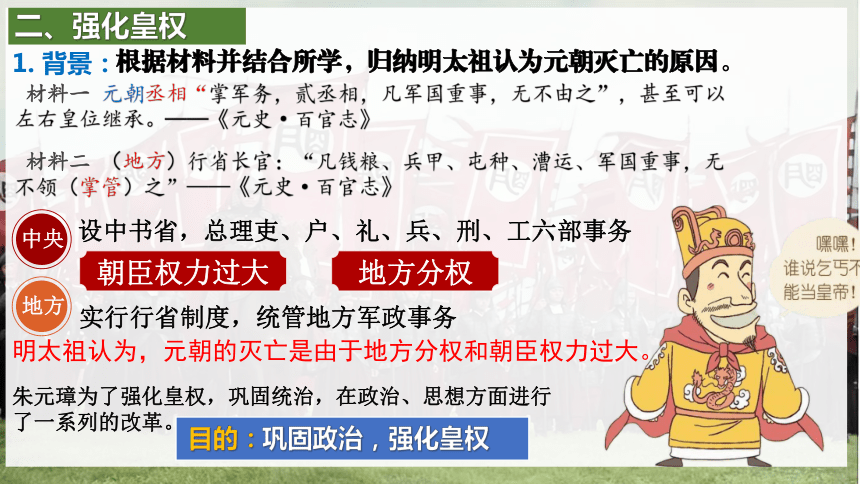

二、强化皇权

材料一 元朝丞相“掌军务,贰丞相,凡军国重事,无不由之”,甚至可以左右皇位继承。——《元史·百官志》

材料二 (地方)行省长官:“凡钱粮、兵甲、屯种、漕运、军国重事,无不领(掌管)之”——《元史·百官志》

1. 背景:

设中书省,总理吏、户、礼、兵、刑、工六部事务

实行行省制度,统管地方军政事务

中央

地方

朝臣权力过大

地方分权

明太祖认为,元朝的灭亡是由于地方分权和朝臣权力过大。

朱元璋为了强化皇权,巩固统治,在政治、思想方面进行了一系列的改革。

目的:巩固政治,强化皇权

根据材料并结合所学,归纳明太祖认为元朝灭亡的原因。

二、强化皇权

2.措施——在中央:

①废丞相、撤中书省,提升六部职权,六部直接向皇帝负责。

防止朝臣专权,以加强皇权,巩固统治。

废除丞相后,他每天要处理很多公务

百官未起朕先起,百官已睡朕未睡。

不如江南富足翁,日高三丈犹拥被。

——朱元璋

废除丞相制度后出现了什么问题

明成祖时,设立内阁,协助皇帝处理政务。

内阁首辅 ≠ 丞相

我朝罢丞相……并不许立丞相。臣下敢有奏请设立者,文武群臣即时劾奏,将犯人凌迟,全家处死。

——《皇明祖训·首章》

材料研读

说说明太祖为什么强烈反对设立丞相。

防止朝臣专权,以加强皇权,

巩固统治。

二、强化皇权

秦朝

独相

唐朝

群相

宋朝

削相

明朝

废相

无相

中国古代君臣关系变化

朱元璋规定“凡百官奏事,皆跪。有旨令起,即起。”使跪拜变得习以为常,任何场合,下官见上官要跪,官员见藩王要跪,任何人见皇帝都必须跪。

坐

站

跪

观察中国古代丞相制度变化、中国古代君臣关系变化图,说明了什么现象?

皇权

相权

2.措施——在中央:

设立五军都督府统兵,

②分散兵权

特点:权力的分散与制衡

目的:分散兵权,皇帝直接掌握军事大权

兵部则掌握调兵和武官任命权力。

《中国历史地图册》

五军都督府

特点:权力的分散与制衡

皇帝

前军

都督府

兵部

后军

都督府

左军

都督府

右军

都督府

中军

都督府

统兵权

调兵权

五军都督府

影响:皇帝直接掌握了军事大权。

二、强化皇权

二、强化皇权

2.措施——在中央:

③设立“厂卫”特务机构

皇帝

官员

百姓

厂卫

直接指挥

对皇帝负责

监视

刑侦

职责:掌管侍卫、缉捕、刑狱诸事,保护皇帝,镇压官民。

特点:由皇帝直接指挥,不受法律的约束。

评价:成为皇帝的耳目和爪牙,是明朝君权空前强化的表现。

机构:明太祖设锦衣卫,明成祖设东厂,明宪宗设西厂。

▲锦衣卫印

▲东厂标志

安然朝中坐,却知天下事

二、强化皇权

3.措施——在地方:

①将原来行中书省的权力一分为三,设立三司

监控地方,巩固皇室

②分封诸子为王,监控地方,巩固皇室。

五军都督府

皇帝

吏

部

户部

礼部

兵部

刑部

工部

厂卫

承宣布政使司

提刑按察使司

都指挥使司

中

央

机

构

地方机

构

三司

内阁

(统兵)

(监察)

都察院

各部门既互不统属,又互相牵制,直接向皇帝负责。

4.朱元璋对地方和中央官制的改动最突出的特点是什么?

特点:中央和地方各部门既互不统属,又互相牵制,各自直接向皇帝负责。

有什么影响?

影响:利:这样就使皇权高度集中,君主专制大为加强。

弊:政策皆出于皇帝,容易出现失误,皇帝权力过大,易形成专权恐怖统治。

二、强化皇权

三、科举考试的变化

1.科举制度的发展:

回顾所学并结合“相关史事”,梳理科举制的创立与发展历程

隋炀帝

设置进士科,创立科举制

唐太宗

增加科举考试科目

宋朝

创立殿试、武举

武则天

改革和发展科举制,大幅度增加科举取士名额

明清时期的科举考试分为乡试、会试和殿试三级,通过者分别获得举人、贡士、进士身份。

乡试的竞争最为激烈,每三年一次,逢子、卯、午、酉年举行,考期在秋季八月。乡试考试的考场称为贡院。位于江宁的江南贡院是全国规模最大的贡院,有供考生考试的号舍二万多间。

明朝提倡尊孔崇儒。

三、科举考试的变化

实行八股取士(思想文化)

2.措施;

考试范围:

答题格式:

答题标准:

四书、五经

八股文

以南宋朱熹的《四书集注》为标准,不得自己随意发挥

四书:大学、中庸、论语、孟子

五经:诗、书、礼、易、春秋

目的:

加强思想控制,培养忠实于皇帝的人

一篇文章需分成八个部分,其中的后四部分各有两股对仗文字

影

响

内容空疏,形式呆板

脱离实际,禁锢思想

南京江南贡院的科举考场

三、科举考试的变化

结合材料及书本思考明朝八股取士会产生什么影响?

材料二:中国科举制度通过考试选拔人才,从而在制度上彻底否定和在实践中基本杜绝了血缘及裙带关系的影响,由此成为中国古代最为客观公正的选才制度。

——郭培贵《中国社会科学报》

材料一:八股文之害,等于焚书,而败坏人材有甚于咸阳之郊所坑者但四百六十余人也。 ——顾炎武

年代 世界主要 科技 中国 占百分比

汉代 45(件) 28 62﹪

隋唐 45(件) 32 71﹪

宋元 67(件) 38 57﹪

明清 472(件) 19 4﹪

材料分析

正面:客观公正;为皇帝网罗人才,加强思想控制,加强皇权。

影响:①脱离实际,禁锢思想②阻碍中国思想文化、科学技术的发展与进步。

明

雏形 确立 完善 发展 僵化

隋文帝通过考试选拔人才

隋炀帝设置进士科,正式确立

唐太宗增加科举考试科目

武则天创立殿试

唐玄宗任用高官考核

宋朝增加科举取士名额,提高进士地位

明朝实行八股取士

回顾科举制发展历程,并思考科举制发展的本质目的。

加强思想控制,

巩固封建统治。

秦朝:焚书坑儒

西汉:尊崇儒术

明朝:八股取士

三、科举考试的变化

四、民族关系

1、明朝对东北地区的管辖

◎明朝形势图(1433年)

(1)奴儿干都司:为加强对东北女真等部的直接管理,明成祖在黑龙江下游设奴儿干都司。

(2)管辖范围:朝廷多次派人前去巡视。黑龙江、乌苏里江、松花江流域等地和库页岛,在明朝前期就已纳入有效管理。

(直属中央的军政合一的地方行政机构)

永宁寺碑

明成祖在黑龙江下游设奴儿干都司。

“自海西抵奴儿干及海外苦夷诸民,赐男妇以衣物器用,给以谷米,宴以酒馔,皆踊跃欢忻,无一人梗化不率者”。—《永宁寺记》

四、民族关系

2. 北方蒙古

(1)战:明初,退居北方的蒙古各部与明朝时有战争。

(2)和:1571年, 明朝封蒙古俺答汗为王,并达成通负贡和互市的协议。因这年是隆庆五年,史称“隆庆和议”。

(3)影响:它结束了明朝与蒙古约200年的敌对状态。此后明朝与蒙古之间很少爆发大规模战争。

1571年“隆庆和议”

结束了约200年敌对状态,由战争状态向和平共处转变,这一转变促进了民族融合。

课堂小结

明朝的统治

明朝的建立

强化皇权

科举考试的变化

民族关系

中央:

地方:

废除丞相,权分六部;分散兵权;设“厂卫”机构

将行中书省的权力一分为三,设三司;分封诸子为王

表现:

影响:

考试题目出自“四书”“五经”;实行八股文

禁锢思想,阻碍科技文化发展

东北女真:

蒙古:

设奴儿干都司

隆庆和议

1368年,朱元璋建立明朝

随堂训练

1.朱元璋将原来行中书省的权力一分为三,设立三司;废除丞相,提升六部职权;把原来的大都督府分为五军都督府。这些变化( )

A.强化了君主权力 B.提高了行政效率 C.抑制了武将权力 D.加强了边疆治理

2.朱元璋设立某机构“掌直驾侍卫、巡查缉捕等事”。该机构也参与收集军情、策反敌将的工作。该机构最可能是( )

A.东厂 B.御史台 C.锦衣卫 D.枢密院

3.明朝前期,中央为强化边疆治理采取了一系列措施。为加强对东北女真等部的直接管理,在黑龙江下游设置管理机构。这个机构是( )

A.奴儿干都司 B.西域都护府 C.澎湖巡检司 D.北庭都护府

A

C

A

新课导入

金庸武侠小说泰斗

(1942-2018)

驱除鞑虏

恢复中华

立纪陈纲

救济斯民

放牛娃 和尚 乞丐 起义 皇帝

有人戏称中国古代的某一个朝代是开局一个碗,结局一根绳,这是形容的中国历史上的哪一个朝代呢?

第三单元 明清时期(至鸦片战争前):统一多民族封建国家的巩固与发展

第15课 明朝的统治

学习目标

1.了解明朝建立、强化皇权等基本内容,能够将明朝强化皇权置于整个中国古代史中进行考察,全面改革官制改革科举制度等强化皇权的具体措施,概括明朝皇权加强的特点及影响,理解皇帝专权的种种弊端;认识其既巩固了统一多民族封建国家,又带来了社会弊端。(时空观念、唯物史观、史料实证)

2.了解明朝科举考试的变化,认识明朝科举制改革虽然加大了考试标准的客观性,但过于死板,束缚了知识分子的思想和创造性;认识到其脱离实际、禁锢思想的弊端。认识明朝君权的强化,加强了多民族国家的统一,但同时又是中国社会逐步走向衰落的原因之一。(历史解释)

3.了解明朝的民族关系,明朝与东北女真等部、蒙古各部的民族关系,知道明朝对统一多民族封建国家的巩固发展作出的历史贡献。(时空观念、家国情怀)

一、明朝的建立

1.背景:

结合材料.概括元朝末年的社会状况

堂堂大元,奸佞专权……惹红巾万千。官法滥,刑法重,黎民怨。人吃人,何曾见?贼做官,官做贼,混贤愚。哀哉可怜!——《醉太平·堂堂大元》

农民起义

①根本原因:政治十分腐败,各级官吏竭力搜刮民财.社会动荡,民不聊生

②直接原因:1351年,黄河下游地区爆发农民起义,很快发展到江淮地区,出现多支反元队伍。

一、明朝的建立

其中,朱元璋领导的队伍逐步强大,先是消灭南方群雄,然后向北进军。

一、明朝的建立

▲明朝的建立与统一形势图

2.建立政权:

(1)时间:

1368年

(2)建立者:

朱元璋(明太祖)

(3)都城:

应天府(今江苏南京)

(4)元灭标志:

明军攻占元大都

(5)明朝疆域:

约一千万平方公里。

“武定祸乱,文致太平”

年号:洪武

※易错点提示:明朝建立在前,元朝结束统治在后。

一、明朝的建立

3.“靖难之役”

建文帝朱允炆

燕王朱棣

“削藩”政策

靖难之役

侄

叔

VS

叔侄之争VS

①明太祖去世后,建文帝继位,采取“削藩”政策

②燕王朱棣发动“靖难之役”,夺取帝位.夺取帝位,他就是明成祖。

明成祖

4.明成祖称帝迁都:

1421年,明成祖为加强北方的防御力量,迁都北京。

◎明朝形势图(1433年)

“天子戍边”有利于

加强对边疆的管理

北京作为国都得到了进一步的发展

一、明朝的建立

“东起朝鲜,西据吐番。南包安南,北距大碛(qi),东西一万一千七百五十里,南北一万零九百四里。南海的‘千里长沙,万里石溏’尽入版图。”

——《明史·地理志》

5. 明朝疆域

版图如此之大,该如何巩固统治呢?

二、强化皇权

材料一 元朝丞相“掌军务,贰丞相,凡军国重事,无不由之”,甚至可以左右皇位继承。——《元史·百官志》

材料二 (地方)行省长官:“凡钱粮、兵甲、屯种、漕运、军国重事,无不领(掌管)之”——《元史·百官志》

1. 背景:

设中书省,总理吏、户、礼、兵、刑、工六部事务

实行行省制度,统管地方军政事务

中央

地方

朝臣权力过大

地方分权

明太祖认为,元朝的灭亡是由于地方分权和朝臣权力过大。

朱元璋为了强化皇权,巩固统治,在政治、思想方面进行了一系列的改革。

目的:巩固政治,强化皇权

根据材料并结合所学,归纳明太祖认为元朝灭亡的原因。

二、强化皇权

2.措施——在中央:

①废丞相、撤中书省,提升六部职权,六部直接向皇帝负责。

防止朝臣专权,以加强皇权,巩固统治。

废除丞相后,他每天要处理很多公务

百官未起朕先起,百官已睡朕未睡。

不如江南富足翁,日高三丈犹拥被。

——朱元璋

废除丞相制度后出现了什么问题

明成祖时,设立内阁,协助皇帝处理政务。

内阁首辅 ≠ 丞相

我朝罢丞相……并不许立丞相。臣下敢有奏请设立者,文武群臣即时劾奏,将犯人凌迟,全家处死。

——《皇明祖训·首章》

材料研读

说说明太祖为什么强烈反对设立丞相。

防止朝臣专权,以加强皇权,

巩固统治。

二、强化皇权

秦朝

独相

唐朝

群相

宋朝

削相

明朝

废相

无相

中国古代君臣关系变化

朱元璋规定“凡百官奏事,皆跪。有旨令起,即起。”使跪拜变得习以为常,任何场合,下官见上官要跪,官员见藩王要跪,任何人见皇帝都必须跪。

坐

站

跪

观察中国古代丞相制度变化、中国古代君臣关系变化图,说明了什么现象?

皇权

相权

2.措施——在中央:

设立五军都督府统兵,

②分散兵权

特点:权力的分散与制衡

目的:分散兵权,皇帝直接掌握军事大权

兵部则掌握调兵和武官任命权力。

《中国历史地图册》

五军都督府

特点:权力的分散与制衡

皇帝

前军

都督府

兵部

后军

都督府

左军

都督府

右军

都督府

中军

都督府

统兵权

调兵权

五军都督府

影响:皇帝直接掌握了军事大权。

二、强化皇权

二、强化皇权

2.措施——在中央:

③设立“厂卫”特务机构

皇帝

官员

百姓

厂卫

直接指挥

对皇帝负责

监视

刑侦

职责:掌管侍卫、缉捕、刑狱诸事,保护皇帝,镇压官民。

特点:由皇帝直接指挥,不受法律的约束。

评价:成为皇帝的耳目和爪牙,是明朝君权空前强化的表现。

机构:明太祖设锦衣卫,明成祖设东厂,明宪宗设西厂。

▲锦衣卫印

▲东厂标志

安然朝中坐,却知天下事

二、强化皇权

3.措施——在地方:

①将原来行中书省的权力一分为三,设立三司

监控地方,巩固皇室

②分封诸子为王,监控地方,巩固皇室。

五军都督府

皇帝

吏

部

户部

礼部

兵部

刑部

工部

厂卫

承宣布政使司

提刑按察使司

都指挥使司

中

央

机

构

地方机

构

三司

内阁

(统兵)

(监察)

都察院

各部门既互不统属,又互相牵制,直接向皇帝负责。

4.朱元璋对地方和中央官制的改动最突出的特点是什么?

特点:中央和地方各部门既互不统属,又互相牵制,各自直接向皇帝负责。

有什么影响?

影响:利:这样就使皇权高度集中,君主专制大为加强。

弊:政策皆出于皇帝,容易出现失误,皇帝权力过大,易形成专权恐怖统治。

二、强化皇权

三、科举考试的变化

1.科举制度的发展:

回顾所学并结合“相关史事”,梳理科举制的创立与发展历程

隋炀帝

设置进士科,创立科举制

唐太宗

增加科举考试科目

宋朝

创立殿试、武举

武则天

改革和发展科举制,大幅度增加科举取士名额

明清时期的科举考试分为乡试、会试和殿试三级,通过者分别获得举人、贡士、进士身份。

乡试的竞争最为激烈,每三年一次,逢子、卯、午、酉年举行,考期在秋季八月。乡试考试的考场称为贡院。位于江宁的江南贡院是全国规模最大的贡院,有供考生考试的号舍二万多间。

明朝提倡尊孔崇儒。

三、科举考试的变化

实行八股取士(思想文化)

2.措施;

考试范围:

答题格式:

答题标准:

四书、五经

八股文

以南宋朱熹的《四书集注》为标准,不得自己随意发挥

四书:大学、中庸、论语、孟子

五经:诗、书、礼、易、春秋

目的:

加强思想控制,培养忠实于皇帝的人

一篇文章需分成八个部分,其中的后四部分各有两股对仗文字

影

响

内容空疏,形式呆板

脱离实际,禁锢思想

南京江南贡院的科举考场

三、科举考试的变化

结合材料及书本思考明朝八股取士会产生什么影响?

材料二:中国科举制度通过考试选拔人才,从而在制度上彻底否定和在实践中基本杜绝了血缘及裙带关系的影响,由此成为中国古代最为客观公正的选才制度。

——郭培贵《中国社会科学报》

材料一:八股文之害,等于焚书,而败坏人材有甚于咸阳之郊所坑者但四百六十余人也。 ——顾炎武

年代 世界主要 科技 中国 占百分比

汉代 45(件) 28 62﹪

隋唐 45(件) 32 71﹪

宋元 67(件) 38 57﹪

明清 472(件) 19 4﹪

材料分析

正面:客观公正;为皇帝网罗人才,加强思想控制,加强皇权。

影响:①脱离实际,禁锢思想②阻碍中国思想文化、科学技术的发展与进步。

明

雏形 确立 完善 发展 僵化

隋文帝通过考试选拔人才

隋炀帝设置进士科,正式确立

唐太宗增加科举考试科目

武则天创立殿试

唐玄宗任用高官考核

宋朝增加科举取士名额,提高进士地位

明朝实行八股取士

回顾科举制发展历程,并思考科举制发展的本质目的。

加强思想控制,

巩固封建统治。

秦朝:焚书坑儒

西汉:尊崇儒术

明朝:八股取士

三、科举考试的变化

四、民族关系

1、明朝对东北地区的管辖

◎明朝形势图(1433年)

(1)奴儿干都司:为加强对东北女真等部的直接管理,明成祖在黑龙江下游设奴儿干都司。

(2)管辖范围:朝廷多次派人前去巡视。黑龙江、乌苏里江、松花江流域等地和库页岛,在明朝前期就已纳入有效管理。

(直属中央的军政合一的地方行政机构)

永宁寺碑

明成祖在黑龙江下游设奴儿干都司。

“自海西抵奴儿干及海外苦夷诸民,赐男妇以衣物器用,给以谷米,宴以酒馔,皆踊跃欢忻,无一人梗化不率者”。—《永宁寺记》

四、民族关系

2. 北方蒙古

(1)战:明初,退居北方的蒙古各部与明朝时有战争。

(2)和:1571年, 明朝封蒙古俺答汗为王,并达成通负贡和互市的协议。因这年是隆庆五年,史称“隆庆和议”。

(3)影响:它结束了明朝与蒙古约200年的敌对状态。此后明朝与蒙古之间很少爆发大规模战争。

1571年“隆庆和议”

结束了约200年敌对状态,由战争状态向和平共处转变,这一转变促进了民族融合。

课堂小结

明朝的统治

明朝的建立

强化皇权

科举考试的变化

民族关系

中央:

地方:

废除丞相,权分六部;分散兵权;设“厂卫”机构

将行中书省的权力一分为三,设三司;分封诸子为王

表现:

影响:

考试题目出自“四书”“五经”;实行八股文

禁锢思想,阻碍科技文化发展

东北女真:

蒙古:

设奴儿干都司

隆庆和议

1368年,朱元璋建立明朝

随堂训练

1.朱元璋将原来行中书省的权力一分为三,设立三司;废除丞相,提升六部职权;把原来的大都督府分为五军都督府。这些变化( )

A.强化了君主权力 B.提高了行政效率 C.抑制了武将权力 D.加强了边疆治理

2.朱元璋设立某机构“掌直驾侍卫、巡查缉捕等事”。该机构也参与收集军情、策反敌将的工作。该机构最可能是( )

A.东厂 B.御史台 C.锦衣卫 D.枢密院

3.明朝前期,中央为强化边疆治理采取了一系列措施。为加强对东北女真等部的直接管理,在黑龙江下游设置管理机构。这个机构是( )

A.奴儿干都司 B.西域都护府 C.澎湖巡检司 D.北庭都护府

A

C

A

同课章节目录