专项培优5 喷泉实验的原理与应用 学案(含答案)2026届高三化学一轮总复习

文档属性

| 名称 | 专项培优5 喷泉实验的原理与应用 学案(含答案)2026届高三化学一轮总复习 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 339.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2025-05-11 18:05:37 | ||

图片预览

文档简介

专项培优5 喷泉实验的原理与应用

【知识归纳】

1. 喷泉实验的原理

使烧瓶内外在短时间内产生较大的压强差,利用大气压将烧瓶下面烧杯中的液体压入烧瓶内,在导管尖嘴口形成喷泉。

2. 形成喷泉的类型

下面是几种常见的能形成喷泉的气体和吸收剂。

气体 HCl NH3 CO2、Cl2、SO2、H2S NO2 NO、O2(4∶3) NO2、O2(4∶1)

吸收剂 水、NaOH溶液 水 NaOH溶液 水 水 水

3. 喷泉实验的发散装置及操作方法

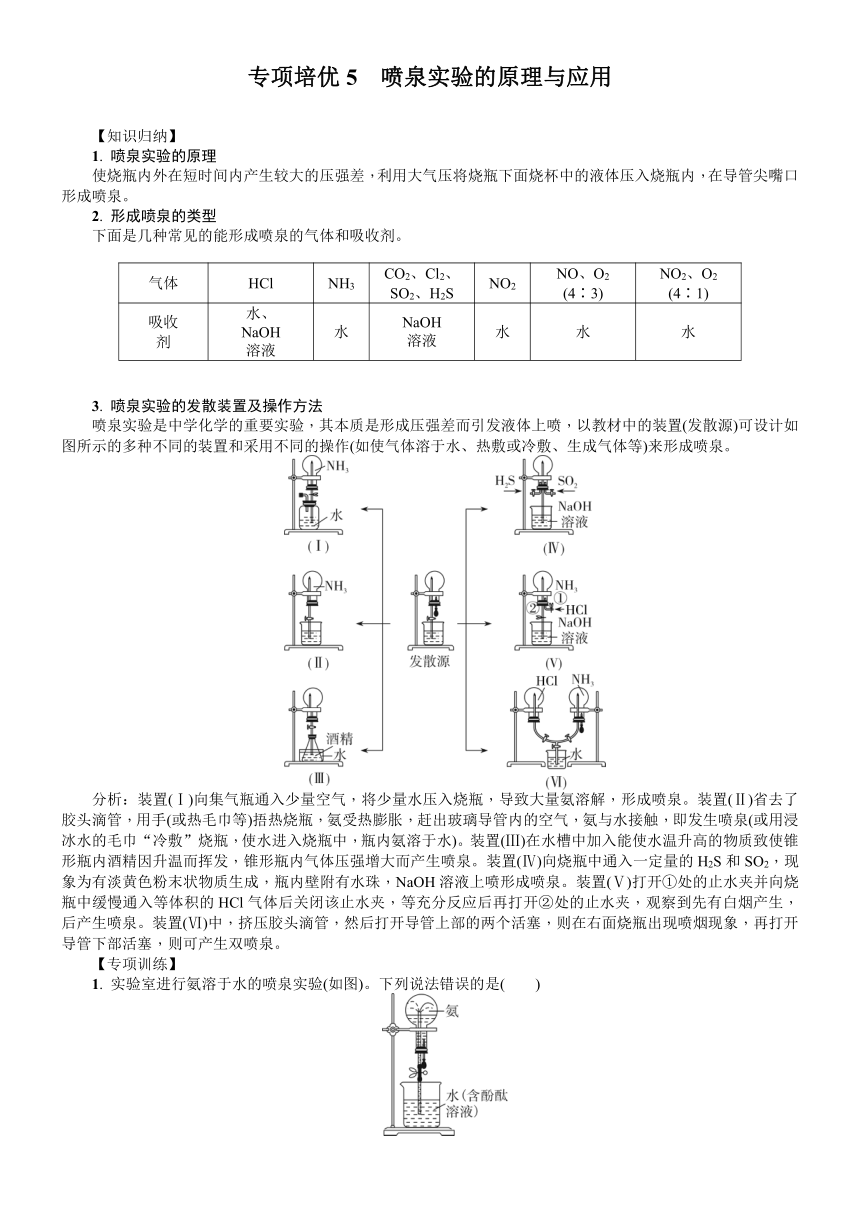

喷泉实验是中学化学的重要实验,其本质是形成压强差而引发液体上喷,以教材中的装置(发散源)可设计如图所示的多种不同的装置和采用不同的操作(如使气体溶于水、热敷或冷敷、生成气体等)来形成喷泉。

分析:装置(Ⅰ)向集气瓶通入少量空气,将少量水压入烧瓶,导致大量氨溶解,形成喷泉。装置(Ⅱ)省去了胶头滴管,用手(或热毛巾等)捂热烧瓶,氨受热膨胀,赶出玻璃导管内的空气,氨与水接触,即发生喷泉(或用浸冰水的毛巾“冷敷”烧瓶,使水进入烧瓶中,瓶内氨溶于水)。装置(Ⅲ)在水槽中加入能使水温升高的物质致使锥形瓶内酒精因升温而挥发,锥形瓶内气体压强增大而产生喷泉。装置(Ⅳ)向烧瓶中通入一定量的H2S和SO2,现象为有淡黄色粉末状物质生成,瓶内壁附有水珠,NaOH溶液上喷形成喷泉。装置(Ⅴ)打开①处的止水夹并向烧瓶中缓慢通入等体积的HCl气体后关闭该止水夹,等充分反应后再打开②处的止水夹,观察到先有白烟产生,后产生喷泉。装置(Ⅵ)中,挤压胶头滴管,然后打开导管上部的两个活塞,则在右面烧瓶出现喷烟现象,再打开导管下部活塞,则可产生双喷泉。

【专项训练】

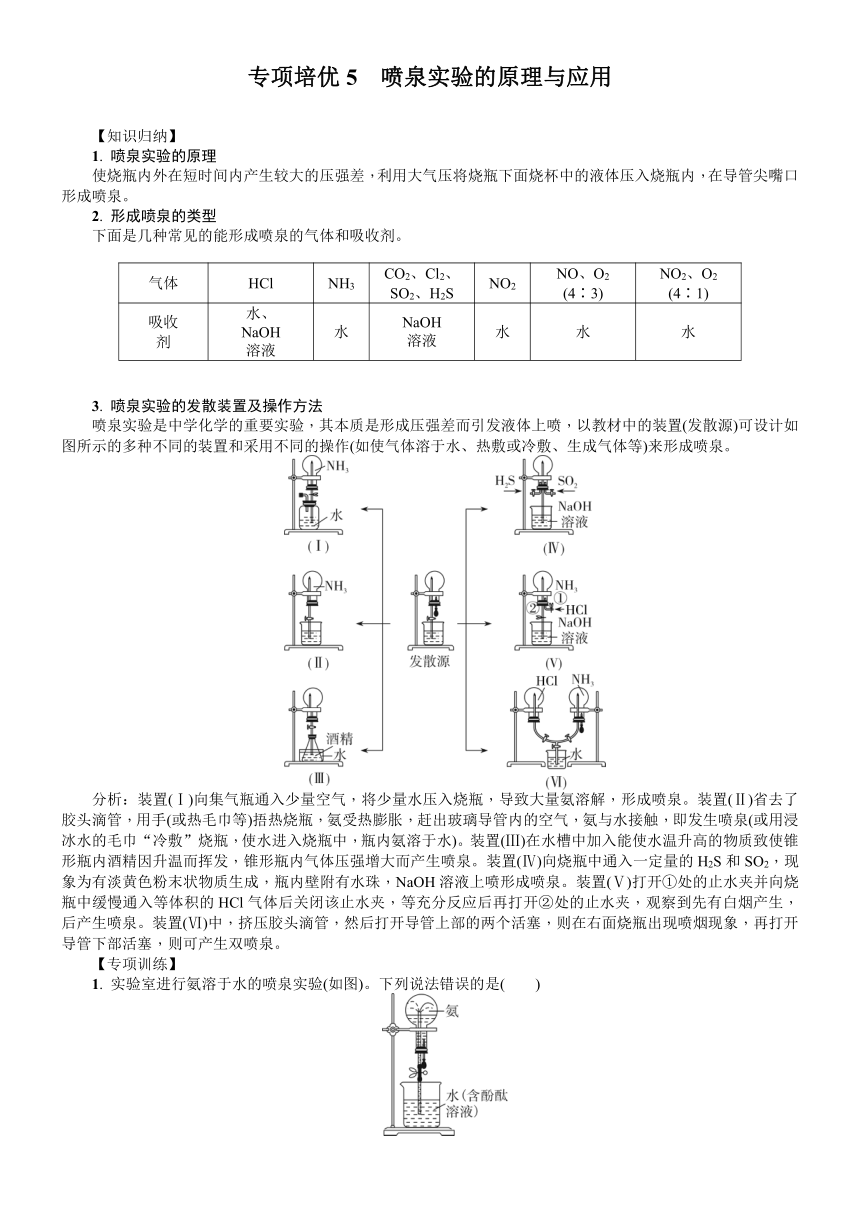

1. 实验室进行氨溶于水的喷泉实验(如图)。下列说法错误的是( )

A. 该实验证明氨极易溶于水

B. 红色喷泉说明氨水是碱

C. 形成喷泉的原因是,氨溶于水使烧瓶内的气压小于大气压

D. 若烧瓶充满SO2,胶头滴管和烧杯中加入浓碱液也可形成喷泉

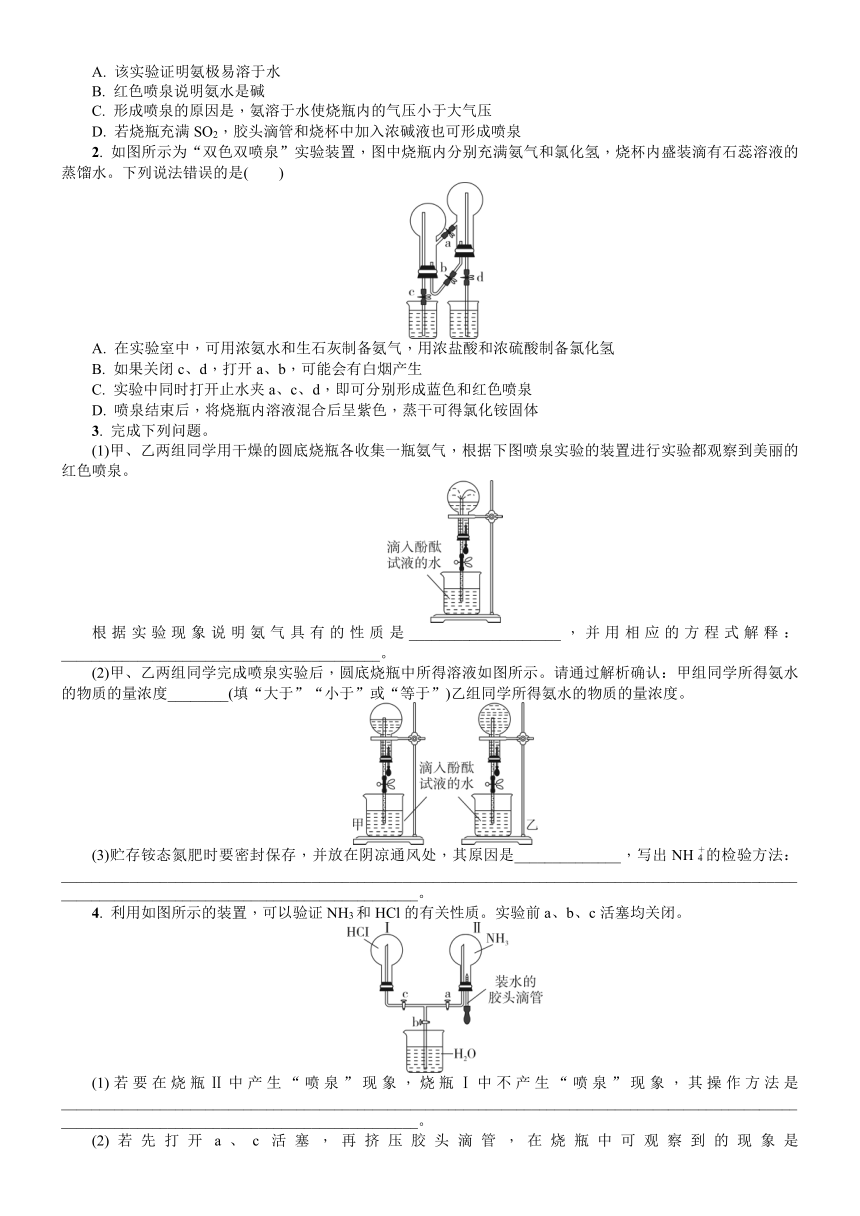

2. 如图所示为“双色双喷泉”实验装置,图中烧瓶内分别充满氨气和氯化氢,烧杯内盛装滴有石蕊溶液的蒸馏水。下列说法错误的是( )

A. 在实验室中,可用浓氨水和生石灰制备氨气,用浓盐酸和浓硫酸制备氯化氢

B. 如果关闭c、d,打开a、b,可能会有白烟产生

C. 实验中同时打开止水夹a、c、d,即可分别形成蓝色和红色喷泉

D. 喷泉结束后,将烧瓶内溶液混合后呈紫色,蒸干可得氯化铵固体

3. 完成下列问题。

(1)甲、乙两组同学用干燥的圆底烧瓶各收集一瓶氨气,根据下图喷泉实验的装置进行实验都观察到美丽的红色喷泉。

根据实验现象说明氨气具有的性质是____________________,并用相应的方程式解释:__________________________________________。

(2)甲、乙两组同学完成喷泉实验后,圆底烧瓶中所得溶液如图所示。请通过解析确认:甲组同学所得氨水的物质的量浓度________(填“大于”“小于”或“等于”)乙组同学所得氨水的物质的量浓度。

(3)贮存铵态氮肥时要密封保存,并放在阴凉通风处,其原因是______________,写出NH的检验方法:________________________________________________________________________________________________________________________________________________。

4. 利用如图所示的装置,可以验证NH3和HCl的有关性质。实验前a、b、c活塞均关闭。

(1)若要在烧瓶Ⅱ中产生“喷泉”现象,烧瓶Ⅰ中不产生“喷泉”现象,其操作方法是________________________________________________________________________________________________________________________________________________。

(2)若先打开a、c活塞,再挤压胶头滴管,在烧瓶中可观察到的现象是________________________________________________________________________。

(3)通过挤压胶头滴管和控制活塞的开关,在烧瓶Ⅰ中产生“喷泉”现象,烧瓶Ⅱ中不产生“喷泉”现象,其操作方法是________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

若要在该装置中产生双喷泉现象,其操作方法是________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。

专项培优5 喷泉实验的原理与应用

1. B 解析:喷泉实验是利用压强差产生的,氨气极易溶于水使烧瓶内压强急剧减小,外界大气压不变,导致烧杯中液体通过导管进入烧瓶而产生喷泉,故A正确;无色的酚酞试液遇碱变红色,证明氨水溶液呈碱性,不能证明氨水是碱,故B错误;氨气极易溶于水使烧瓶内压强急剧减小,外界大气压不变,导致烧杯中液体通过导管进入烧瓶而产生喷泉,故C正确;烧瓶充满二氧化硫,胶头滴管和烧杯中加入浓碱液,二氧化硫和碱溶液反应,可以降低烧瓶内压强,也可形成喷泉,故D正确。故选B。

2. D 解析:NH4Cl不稳定,加热蒸干不能得到NH4Cl固体,D错误。

3. (1)氨气易溶于水,其水溶液显碱性 NH+4+OH- (2)等于 (3)铵盐受热易分解 取少量溶液,加入氢氧化钠溶液,加热,放出的气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,说明含有NH

解析:(1)形成喷泉,说明氨气易溶于水;酚酞遇碱变红,形成红色喷泉,说明氨气具有碱性,NH3+H2O??NH3·H2ONH+OH-;

(2)溶解氨气的体积和形成溶液的体积相等,设溶解氨气的体积为V,形成溶液的体积也是V,氨气的物质的量为 mol,形成溶液的浓度为= mol·L-1,所以形成溶液的浓度与溶液体积无关,甲组同学所得氨水的物质的量浓度等于乙组同学所得氨水的物质的量浓度。

(3)铵盐受热易分解,所以贮存铵态氮肥时要密封保存,并放在阴凉通风处。NH的和碱反应放出氨气,取少量溶液,加入氢氧化钠溶液,加热,放出的气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,说明含有NH。

4. (1)先打开a、b活塞,再挤压胶头滴管(或先挤压胶头滴管,再打开a、b活塞) (2)烧瓶Ⅱ中导管口处产生白烟 (3)先打开a、c活塞,再挤压胶头滴管(或先打开a活塞,挤压胶头滴管,再打开c活塞),片刻后,关闭a活塞,然后打开b活塞 先打开a、c活塞,再挤压胶头滴管(或先打开a活塞,挤压胶头滴管,再打开c活塞),片刻后,打开b活塞

解析:(1)打开a、b活塞,再将胶头滴管中的水挤入烧瓶Ⅱ中,由于NH3极易溶于水,使烧瓶内气体压强迅速减小,烧杯中的水迅速进入烧瓶Ⅱ中,形成喷泉。

(2)先打开a、c活塞,再将胶头滴管中的水挤入烧瓶Ⅱ中,烧瓶Ⅱ中的压强迅速减小,烧瓶Ⅰ中的HCl气体会进入到烧瓶Ⅱ中,且与NH3化合生成NH4Cl而产生白烟。

(3)先打开a、c活塞,再挤压胶头滴管(或打开a活塞,挤压胶头滴管,再打开c活塞),片刻后关闭a活塞,打开b活塞,烧杯中的水会迅速进入烧瓶Ⅰ中,形成喷泉;先打开a、c活塞,再挤压胶头滴管(或打开a活塞,挤压胶头滴管,再打开c活塞),片刻后打开b活塞,不关闭a活塞,烧瓶中的水便会同时进入烧瓶Ⅰ和Ⅱ中,形成双喷泉。

【知识归纳】

1. 喷泉实验的原理

使烧瓶内外在短时间内产生较大的压强差,利用大气压将烧瓶下面烧杯中的液体压入烧瓶内,在导管尖嘴口形成喷泉。

2. 形成喷泉的类型

下面是几种常见的能形成喷泉的气体和吸收剂。

气体 HCl NH3 CO2、Cl2、SO2、H2S NO2 NO、O2(4∶3) NO2、O2(4∶1)

吸收剂 水、NaOH溶液 水 NaOH溶液 水 水 水

3. 喷泉实验的发散装置及操作方法

喷泉实验是中学化学的重要实验,其本质是形成压强差而引发液体上喷,以教材中的装置(发散源)可设计如图所示的多种不同的装置和采用不同的操作(如使气体溶于水、热敷或冷敷、生成气体等)来形成喷泉。

分析:装置(Ⅰ)向集气瓶通入少量空气,将少量水压入烧瓶,导致大量氨溶解,形成喷泉。装置(Ⅱ)省去了胶头滴管,用手(或热毛巾等)捂热烧瓶,氨受热膨胀,赶出玻璃导管内的空气,氨与水接触,即发生喷泉(或用浸冰水的毛巾“冷敷”烧瓶,使水进入烧瓶中,瓶内氨溶于水)。装置(Ⅲ)在水槽中加入能使水温升高的物质致使锥形瓶内酒精因升温而挥发,锥形瓶内气体压强增大而产生喷泉。装置(Ⅳ)向烧瓶中通入一定量的H2S和SO2,现象为有淡黄色粉末状物质生成,瓶内壁附有水珠,NaOH溶液上喷形成喷泉。装置(Ⅴ)打开①处的止水夹并向烧瓶中缓慢通入等体积的HCl气体后关闭该止水夹,等充分反应后再打开②处的止水夹,观察到先有白烟产生,后产生喷泉。装置(Ⅵ)中,挤压胶头滴管,然后打开导管上部的两个活塞,则在右面烧瓶出现喷烟现象,再打开导管下部活塞,则可产生双喷泉。

【专项训练】

1. 实验室进行氨溶于水的喷泉实验(如图)。下列说法错误的是( )

A. 该实验证明氨极易溶于水

B. 红色喷泉说明氨水是碱

C. 形成喷泉的原因是,氨溶于水使烧瓶内的气压小于大气压

D. 若烧瓶充满SO2,胶头滴管和烧杯中加入浓碱液也可形成喷泉

2. 如图所示为“双色双喷泉”实验装置,图中烧瓶内分别充满氨气和氯化氢,烧杯内盛装滴有石蕊溶液的蒸馏水。下列说法错误的是( )

A. 在实验室中,可用浓氨水和生石灰制备氨气,用浓盐酸和浓硫酸制备氯化氢

B. 如果关闭c、d,打开a、b,可能会有白烟产生

C. 实验中同时打开止水夹a、c、d,即可分别形成蓝色和红色喷泉

D. 喷泉结束后,将烧瓶内溶液混合后呈紫色,蒸干可得氯化铵固体

3. 完成下列问题。

(1)甲、乙两组同学用干燥的圆底烧瓶各收集一瓶氨气,根据下图喷泉实验的装置进行实验都观察到美丽的红色喷泉。

根据实验现象说明氨气具有的性质是____________________,并用相应的方程式解释:__________________________________________。

(2)甲、乙两组同学完成喷泉实验后,圆底烧瓶中所得溶液如图所示。请通过解析确认:甲组同学所得氨水的物质的量浓度________(填“大于”“小于”或“等于”)乙组同学所得氨水的物质的量浓度。

(3)贮存铵态氮肥时要密封保存,并放在阴凉通风处,其原因是______________,写出NH的检验方法:________________________________________________________________________________________________________________________________________________。

4. 利用如图所示的装置,可以验证NH3和HCl的有关性质。实验前a、b、c活塞均关闭。

(1)若要在烧瓶Ⅱ中产生“喷泉”现象,烧瓶Ⅰ中不产生“喷泉”现象,其操作方法是________________________________________________________________________________________________________________________________________________。

(2)若先打开a、c活塞,再挤压胶头滴管,在烧瓶中可观察到的现象是________________________________________________________________________。

(3)通过挤压胶头滴管和控制活塞的开关,在烧瓶Ⅰ中产生“喷泉”现象,烧瓶Ⅱ中不产生“喷泉”现象,其操作方法是________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

若要在该装置中产生双喷泉现象,其操作方法是________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。

专项培优5 喷泉实验的原理与应用

1. B 解析:喷泉实验是利用压强差产生的,氨气极易溶于水使烧瓶内压强急剧减小,外界大气压不变,导致烧杯中液体通过导管进入烧瓶而产生喷泉,故A正确;无色的酚酞试液遇碱变红色,证明氨水溶液呈碱性,不能证明氨水是碱,故B错误;氨气极易溶于水使烧瓶内压强急剧减小,外界大气压不变,导致烧杯中液体通过导管进入烧瓶而产生喷泉,故C正确;烧瓶充满二氧化硫,胶头滴管和烧杯中加入浓碱液,二氧化硫和碱溶液反应,可以降低烧瓶内压强,也可形成喷泉,故D正确。故选B。

2. D 解析:NH4Cl不稳定,加热蒸干不能得到NH4Cl固体,D错误。

3. (1)氨气易溶于水,其水溶液显碱性 NH+4+OH- (2)等于 (3)铵盐受热易分解 取少量溶液,加入氢氧化钠溶液,加热,放出的气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,说明含有NH

解析:(1)形成喷泉,说明氨气易溶于水;酚酞遇碱变红,形成红色喷泉,说明氨气具有碱性,NH3+H2O??NH3·H2ONH+OH-;

(2)溶解氨气的体积和形成溶液的体积相等,设溶解氨气的体积为V,形成溶液的体积也是V,氨气的物质的量为 mol,形成溶液的浓度为= mol·L-1,所以形成溶液的浓度与溶液体积无关,甲组同学所得氨水的物质的量浓度等于乙组同学所得氨水的物质的量浓度。

(3)铵盐受热易分解,所以贮存铵态氮肥时要密封保存,并放在阴凉通风处。NH的和碱反应放出氨气,取少量溶液,加入氢氧化钠溶液,加热,放出的气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,说明含有NH。

4. (1)先打开a、b活塞,再挤压胶头滴管(或先挤压胶头滴管,再打开a、b活塞) (2)烧瓶Ⅱ中导管口处产生白烟 (3)先打开a、c活塞,再挤压胶头滴管(或先打开a活塞,挤压胶头滴管,再打开c活塞),片刻后,关闭a活塞,然后打开b活塞 先打开a、c活塞,再挤压胶头滴管(或先打开a活塞,挤压胶头滴管,再打开c活塞),片刻后,打开b活塞

解析:(1)打开a、b活塞,再将胶头滴管中的水挤入烧瓶Ⅱ中,由于NH3极易溶于水,使烧瓶内气体压强迅速减小,烧杯中的水迅速进入烧瓶Ⅱ中,形成喷泉。

(2)先打开a、c活塞,再将胶头滴管中的水挤入烧瓶Ⅱ中,烧瓶Ⅱ中的压强迅速减小,烧瓶Ⅰ中的HCl气体会进入到烧瓶Ⅱ中,且与NH3化合生成NH4Cl而产生白烟。

(3)先打开a、c活塞,再挤压胶头滴管(或打开a活塞,挤压胶头滴管,再打开c活塞),片刻后关闭a活塞,打开b活塞,烧杯中的水会迅速进入烧瓶Ⅰ中,形成喷泉;先打开a、c活塞,再挤压胶头滴管(或打开a活塞,挤压胶头滴管,再打开c活塞),片刻后打开b活塞,不关闭a活塞,烧瓶中的水便会同时进入烧瓶Ⅰ和Ⅱ中,形成双喷泉。

同课章节目录