第1课 邓稼先 课件(共29张PPT)

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

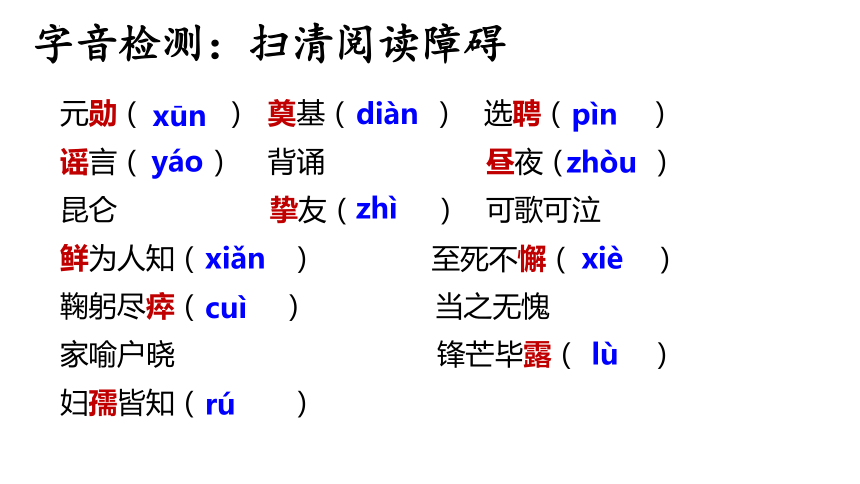

元勋( ) 奠基( ) 选聘( )

谣言( ) 背诵 昼夜( )

昆仑 挚友( ) 可歌可泣

鲜为人知( )

鞠躬尽瘁( ) 当之无愧

家喻户晓 锋芒毕露( )

妇孺皆知( )

diàn

xūn

pìn

yáo

至死不懈( )

zhì

zhòu

xiǎn

xiè

cuì

rú

字音检测:扫清阅读障碍

lù

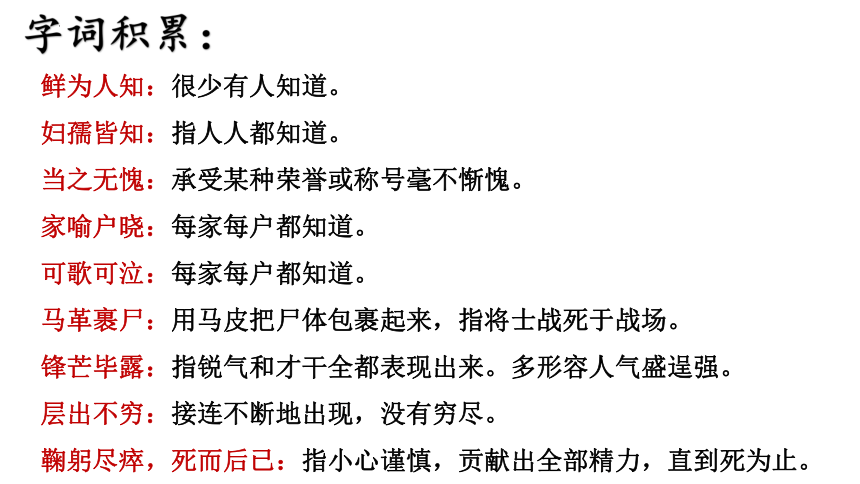

鲜为人知:很少有人知道。

妇孺皆知:指人人都知道。

当之无愧:承受某种荣誉或称号毫不惭愧。

家喻户晓:每家每户都知道。

可歌可泣:每家每户都知道。

马革裹尸:用马皮把尸体包裹起来,指将士战死于战场。

锋芒毕露:指锐气和才干全都表现出来。多形容人气盛逞强。

层出不穷:接连不断地出现,没有穷尽。

鞠躬尽瘁,死而后已:指小心谨慎,贡献出全部精力,直到死为止。

字词积累:

学习本单元,要在通览全篇、了解课文大意的基础上,把握关键语句或段落,揣摩品味其含义和表达的妙处。要透过细节描写,并结合人物生平及其所处时代,理解人物的思想感情。

部编版七年级下册

单元学习目标

1.邓稼先

杨振宁

部编版七年级下册

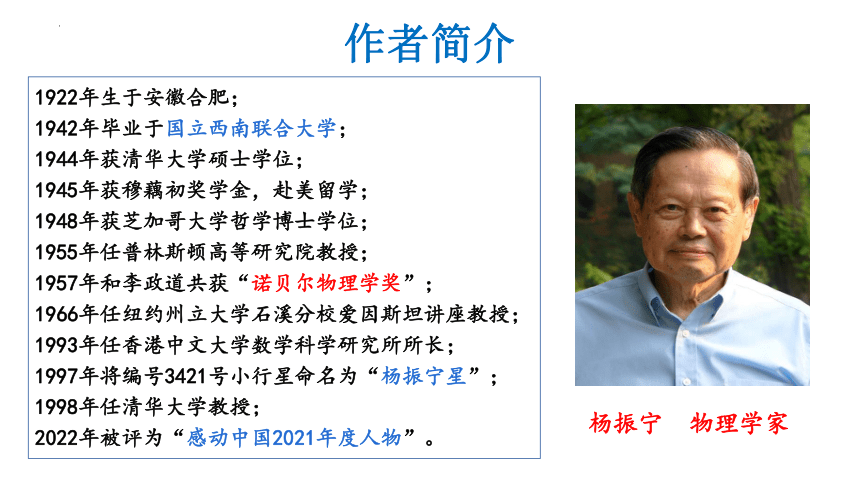

作者简介

1922年生于安徽合肥;

1942年毕业于国立西南联合大学;

1944年获清华大学硕士学位;

1945年获穆藕初奖学金,赴美留学;

1948年获芝加哥大学哲学博士学位;

1955年任普林斯顿高等研究院教授;

1957年和李政道共获“诺贝尔物理学奖”;

1966年任纽约州立大学石溪分校爱因斯坦讲座教授;

1993年任香港中文大学数学科学研究所所长;

1997年将编号3421号小行星命名为“杨振宁星”;

1998年任清华大学教授;

2022年被评为“感动中国2021年度人物”。

杨振宁 物理学家

liyongqiang

李永强

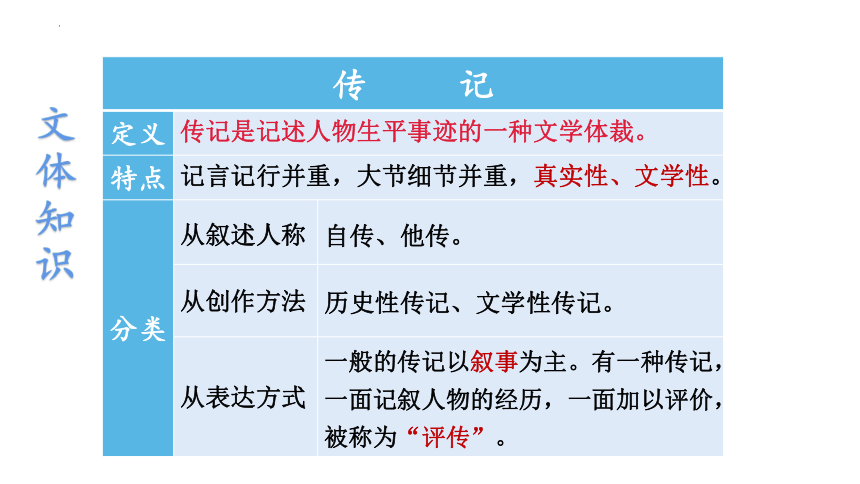

传 记 定义 传记是记述人物生平事迹的一种文学体裁。 特点 记言记行并重,大节细节并重,真实性、文学性。 分类 从叙述人称 自传、他传。

从创作方法 历史性传记、文学性传记。

从表达方式 一般的传记以叙事为主。有一种传记,一面记叙人物的经历,一面加以评价,被称为“评传”。

文体知识

部编版七年级下册

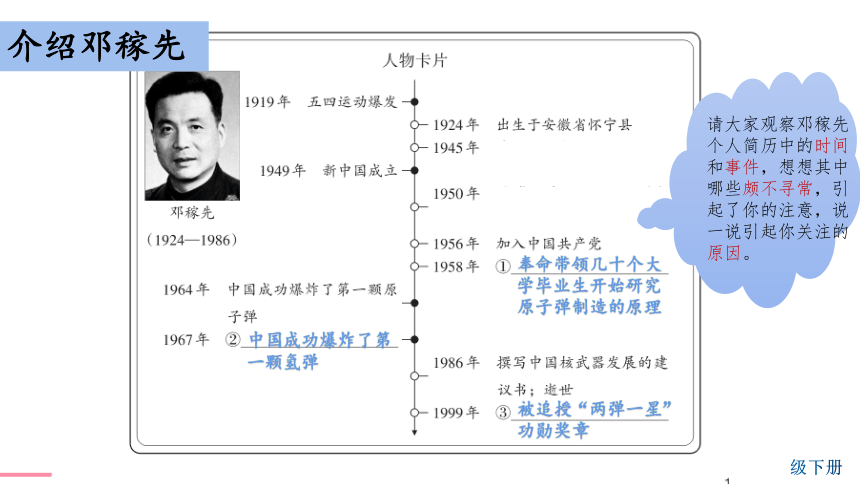

介绍邓稼先

奉命带领几十个大学毕业生开始研究原子弹制造的原理

中国成功爆炸了第一颗氢弹

被追授“两弹一星”功勋奖章

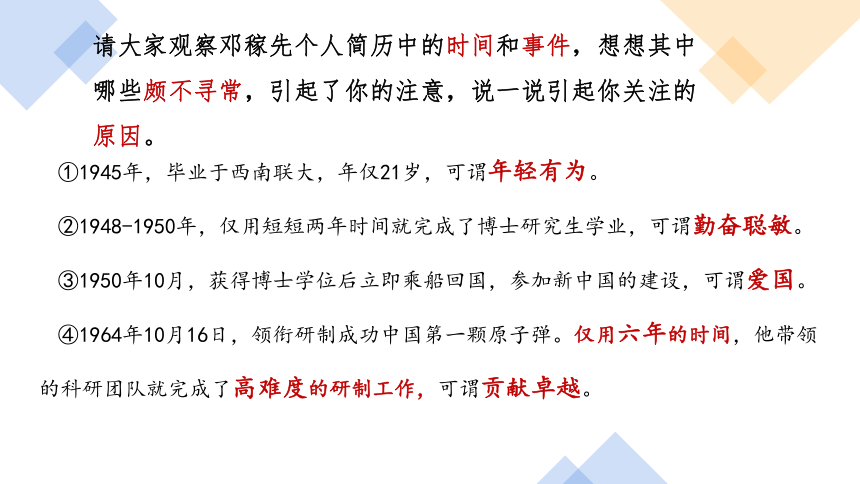

请大家观察邓稼先个人简历中的时间和事件,想想其中哪些颇不寻常,引起了你的注意,说一说引起你关注的原因。

请大家观察邓稼先个人简历中的时间和事件,想想其中哪些颇不寻常,引起了你的注意,说一说引起你关注的原因。

①1945年,毕业于西南联大,年仅21岁,可谓年轻有为。

②1948-1950年,仅用短短两年时间就完成了博士研究生学业,可谓勤奋聪敏。

③1950年10月,获得博士学位后立即乘船回国,参加新中国的建设,可谓爱国。

④1964年10月16日,领衔研制成功中国第一颗原子弹。仅用六年的时间,他带领的科研团队就完成了高难度的研制工作,可谓贡献卓越。

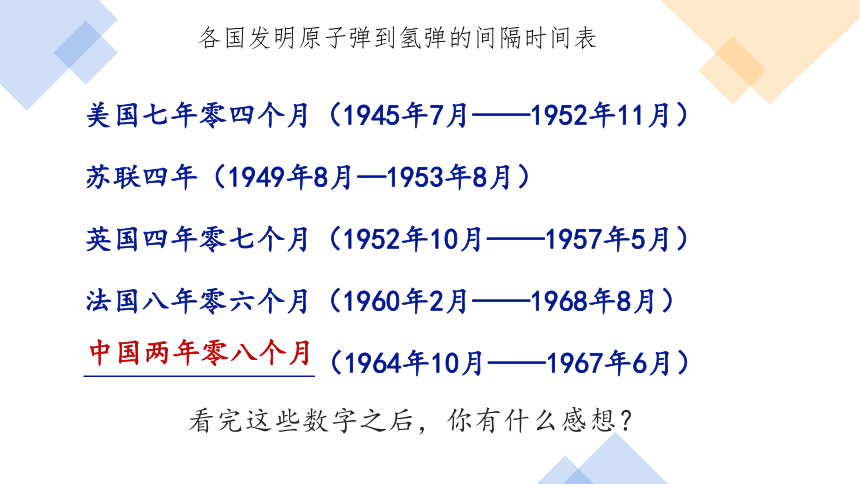

美国七年零四个月(1945年7月——1952年11月)

苏联四年(1949年8月—1953年8月)

英国四年零七个月(1952年10月——1957年5月)

法国八年零六个月(1960年2月——1968年8月)

(1964年10月——1967年6月)

各国发明原子弹到氢弹的间隔时间表

看完这些数字之后,你有什么感想?

中国两年零八个月

1967年6月17日中国爆炸了第一颗氢弹。

1964年10月16日中国爆炸了第一颗原子弹。

从爆炸第一颗原子弹到爆炸第一颗氢弹,中国只用了2年零2个月的时间,其速度是世界上最快的。

中国人就是从我国第一颗原子弹爆炸这一天开始拥有了自己“铁的脊梁骨”,挺直了腰板。

可歌可泣 鲜为人知 至死不懈 鞠躬尽瘁

当之无愧 家喻户晓 锋芒毕露 妇孺皆知

结合人物的生平经历,串联本课的四字词语,概括你对

邓稼先的初印象。

示例:邓稼先本是一个鲜为人知的人物,因为原子弹和氢弹的研发使其成为了家喻户晓,妇孺皆知的人物,他的一生可谓可歌可泣,他鞠躬尽瘁,至死不懈,为祖国的国防事业做出了巨大的贡献,他是当之无愧的“侠之大者”。

初识邓稼先

鞠躬尽瘁,死而后已

写作背景

邓稼先是杨振宁的同学,1936年到1937年,北平崇德中学同学一年;后来抗战时期在西南联大又是同学;在美国留学的两年期间曾住同屋。

1986年6月,邓稼先病重期间,杨振宁去医院探望。杨振宁说:“邓稼先是中国的帅才,他能得到中国领导人的绝对信任,也能得到群众的绝对信任,这是非常非常不容易的。”他又说:“我收集了许多邓稼先的材料,我期待有一天有人能写篇有关邓稼先的传记,我希望传记能把他对中国的贡献详细表达出来。”1993年7月29日,是邓稼先逝世七周年,杨振宁写了这篇文章。

50年的友谊,亲如兄弟

一个获诺贝尔奖

蜚声世界半世纪

他们是同乡、同学

情同手足的好朋友

一个为国造核弹

隐姓埋名28载

对于邓稼先的逝世,杨振宁无限悲痛。为了缅怀好友,作者以中华几千年的文化为背景,以一百多年来的民族情结、五十年的朋友深情为基调,用饱含感情的语言写下了这篇文章。

为什么把邓稼先与奥本海默对比着写?请概述两人最本质的区别。

奥本海默

邓稼先

作者将两者对比着写,更生动地表现了邓稼先在中国传统文化背景下孕育出来的忠厚平实、真诚坦白、从不骄人的品格,更鲜明地突出邓稼先的性格品质和奉献精神。

齐读第三部分,勾画出作者的评价性语句。

提示:评价是指对一件事情或某个人物进行判断或进行分析后得出结论。勾画时,注意将评价性语句与叙述性语句区分开。

走近邓稼先

邓稼先则是一个最不要引人注目的人物。和他谈话几分钟,就看出他是忠厚平实的人。他真诚坦白,从不骄人。他没有小心眼儿,一生喜欢“纯”字所代表的品格。在我所认识的知识分子当中,包括中国人和外国人,他是最有中国农民的朴实气质的人。

我想邓稼先的气质和品格是他所以能成功地领导各阶层许许多多工作者,为中华民族作了历史性贡献的原因:人们知道他没有私心,人们绝对相信他。

邓稼先是中国几千年传统文化所孕育出来的有最高奉献精神的儿子。

邓稼先是中国共产党的理想党员。

副 词

程度副词

“最不要”表明邓稼先是主观选择的低调、谦和。作者将美中两国原子弹设计的领导人进行对比,表现邓稼先的不骄不躁、谦虚谨慎。

“绝对”的意思是排除了一切可能,表明邓稼先是一个可以让人毫无保留地信任的人,而正是因为他的没有私心,才会选择对他绝对信任。

抓住评价性的关键语句,有助于我们深刻认识人物,理解文章内涵。

走近邓稼先

忠厚平实,真诚坦白,不骄不躁,谦虚谨慎

阅读第五部分,思考两处引文有何作用。

走近邓稼先

“我不能走”

青海、新疆,神秘的古罗布泊,马革裹尸的战场,不知道稼先有没有想起过我们在昆明时一起背诵的《吊古战场文》:

浩浩乎!平沙无垠,夐不见人。河水萦带,群山纠纷。黯兮惨悴,风悲日曛。蓬断草枯,凛若霜晨。鸟飞不下,兽铤亡群。亭长告余曰:“此古战场也!常覆三军。往往鬼哭,天阴则闻!”

也不知道稼先在蓬断草枯的沙漠中埋葬同事、埋葬下属的时候是什么心情?

“粗估”参数的时候,要有物理直觉;昼夜不断地筹划计算时,要有数学见地;决定方案时,要有勇进的胆识和稳健的判断。可是理论是否准确永远是一个问题。不知稼先在关键性的方案上签字的时候,手有没有颤抖?

戈壁滩上常常风沙呼啸,气温往往在零下三十多摄氏度。核武器试验时大大小小突发的问题必层出不穷。稼先虽有“福将”之称,意外总是不能完全避免的。1982年,他做了核武器研究院院长以后,一次井下突然有一个信号测不到了,大家十分焦虑,人们劝他回去,他只说了一句话:“我不能走。”

假如有一天哪位导演要摄制《邓稼先传》,我要向他建议采用五四时代的一首歌作为背景音乐,那是我儿时从父亲口中学到的:

中国男儿 中国男儿

要将只手撑天空

长江大河 亚洲之东 峨峨昆仑

古今多少奇丈夫

碎首黄尘 燕然勒功 至今热血犹殷红

我父亲诞生于1896年,那是中华民族任人宰割的时代,他一生都喜欢这首歌曲。

引用《吊古战场文》,表现邓稼先工作地的荒凉,表现了他为了祖国不怕吃苦、坚韧不拔的精神。

引用歌词,这首歌是邓稼先一生的写照,突出了邓稼先为国为民的无私奉献精神,充满了作者对邓稼先深情的讴歌。同时也更能体现作者写这篇文章的立意——原子弹的爆炸成功是一个历史的转折点,邓稼先的功勋是具有历史价值的。

戈壁滩上常常风沙呼啸,气温往往在零下三十多摄氏度。核武器试验时大大小小突发的问题必层出不穷。稼先虽有“福将”之称,意外总是不能完全避免的。1982年,他做了核武器研究院院长以后,一次井下突然有一个信号测不到了,大家十分焦虑,人们劝他回去,他只说了一句话:“我不能走。”

这里的语言描写,用简短的语言、沉稳的语气,表现出邓稼先身先士卒、顾全大局的毅然决然。

沉稳坚定

在人物生活、工作的特定场景去感受人物,通过极富表现力的语句,尤其是细节去揣摩其心理,我们才能把握人物的内在精神。

走近邓稼先

重情重义,超凡胆识,深厚学养,稳健担当

齐读第一部分,勾画邓稼先甘愿冒着生命危险进行核武器研究的原因。

走近邓稼先

从“任人宰割”到“站起来了”

一百年以前,甲午战争和八国联军时代,恐怕是中华民族五千年历史上最黑暗最悲惨的时代,只举1898年为例:

德国强占山东胶州湾,“租借”99年。

俄国强占辽宁旅顺大连,“租借”25年。

法国强占广东广州湾,“租借”99年。

英国强占山东威海卫与香港新界,前者“租借”25年,后者“租借”99年。

那是中华民族任人宰割的时代,是有亡国灭种的危险的时代。

今天,一个世纪以后,中国人民站起来了。

这是千千万万人努力的结果,是许许多多可歌可泣的英雄人物创造出来的伟大胜利。在20世纪人类历史上,这可能是最重要的、影响最深远的巨大转变。

对这一转变作出了巨大贡献的,有一位长期以来鲜为人知的科学家:邓稼先。

从“任人宰割”到“站起来了”

一百年以前,甲午战争和八国联军时代,恐怕是中华民族五千年历史上最黑暗最悲惨的时代,只举1898年为例:

德国强占山东胶州湾,“租借”99年。

俄国强占辽宁旅顺大连,“租借”25年。

法国强占广东广州湾,“租借”99年。

英国强占山东威海卫与香港新界,前者“租借”25年,后者“租借”99年。

那是中华民族任人宰割的时代,是有亡国灭种的危险的时代。

今天,一个世纪以后,中国人民站起来了。

从“任人宰割”到“站起来了”

一百年以前,甲午战争和八国联军时代,恐怕是中华民族五千年历史上最黑暗最悲惨的时代,只举1898年为例:德国强占山东胶州湾,“租借”99年。俄国强占辽宁旅顺大连,“租借”25年。法国强占广东广州湾,“租借”99年。英国强占山东威海卫与香港新界,前者“租借”25年,后者“租借”99年。那是中华民族任人宰割的时代,是有亡国灭种的危险的时代。今天,一个世纪以后,中国人民站起来了。

站在历史背景角度回看邓稼先的一生,我们能更深刻地理解邓稼先,懂得他的无私和贡献既是他个人的选择,更是时代赋予的使命。

支持邓稼先来到荒无人烟的沙漠日夜研究的信念就是尽忠报国。正因为如此,作者才会认为“如果稼先再次选择他的人生的话,他仍会走他已走过的道路。”

邓稼先

通过与奥的对比,突出邓的品格

通过中国自力更生完成原子弹这一事实,写出邓稼先贡献之大

介绍邓稼先的生平经历和卓越贡献

结合文章内容、作者的写作手法和情感态度写一段阅读总结:

这篇文章通过……(方式方法)写了……(内容)表达了……(情感态度)。

阅读总结

元勋( ) 奠基( ) 选聘( )

谣言( ) 背诵 昼夜( )

昆仑 挚友( ) 可歌可泣

鲜为人知( )

鞠躬尽瘁( ) 当之无愧

家喻户晓 锋芒毕露( )

妇孺皆知( )

diàn

xūn

pìn

yáo

至死不懈( )

zhì

zhòu

xiǎn

xiè

cuì

rú

字音检测:扫清阅读障碍

lù

鲜为人知:很少有人知道。

妇孺皆知:指人人都知道。

当之无愧:承受某种荣誉或称号毫不惭愧。

家喻户晓:每家每户都知道。

可歌可泣:每家每户都知道。

马革裹尸:用马皮把尸体包裹起来,指将士战死于战场。

锋芒毕露:指锐气和才干全都表现出来。多形容人气盛逞强。

层出不穷:接连不断地出现,没有穷尽。

鞠躬尽瘁,死而后已:指小心谨慎,贡献出全部精力,直到死为止。

字词积累:

学习本单元,要在通览全篇、了解课文大意的基础上,把握关键语句或段落,揣摩品味其含义和表达的妙处。要透过细节描写,并结合人物生平及其所处时代,理解人物的思想感情。

部编版七年级下册

单元学习目标

1.邓稼先

杨振宁

部编版七年级下册

作者简介

1922年生于安徽合肥;

1942年毕业于国立西南联合大学;

1944年获清华大学硕士学位;

1945年获穆藕初奖学金,赴美留学;

1948年获芝加哥大学哲学博士学位;

1955年任普林斯顿高等研究院教授;

1957年和李政道共获“诺贝尔物理学奖”;

1966年任纽约州立大学石溪分校爱因斯坦讲座教授;

1993年任香港中文大学数学科学研究所所长;

1997年将编号3421号小行星命名为“杨振宁星”;

1998年任清华大学教授;

2022年被评为“感动中国2021年度人物”。

杨振宁 物理学家

liyongqiang

李永强

传 记 定义 传记是记述人物生平事迹的一种文学体裁。 特点 记言记行并重,大节细节并重,真实性、文学性。 分类 从叙述人称 自传、他传。

从创作方法 历史性传记、文学性传记。

从表达方式 一般的传记以叙事为主。有一种传记,一面记叙人物的经历,一面加以评价,被称为“评传”。

文体知识

部编版七年级下册

介绍邓稼先

奉命带领几十个大学毕业生开始研究原子弹制造的原理

中国成功爆炸了第一颗氢弹

被追授“两弹一星”功勋奖章

请大家观察邓稼先个人简历中的时间和事件,想想其中哪些颇不寻常,引起了你的注意,说一说引起你关注的原因。

请大家观察邓稼先个人简历中的时间和事件,想想其中哪些颇不寻常,引起了你的注意,说一说引起你关注的原因。

①1945年,毕业于西南联大,年仅21岁,可谓年轻有为。

②1948-1950年,仅用短短两年时间就完成了博士研究生学业,可谓勤奋聪敏。

③1950年10月,获得博士学位后立即乘船回国,参加新中国的建设,可谓爱国。

④1964年10月16日,领衔研制成功中国第一颗原子弹。仅用六年的时间,他带领的科研团队就完成了高难度的研制工作,可谓贡献卓越。

美国七年零四个月(1945年7月——1952年11月)

苏联四年(1949年8月—1953年8月)

英国四年零七个月(1952年10月——1957年5月)

法国八年零六个月(1960年2月——1968年8月)

(1964年10月——1967年6月)

各国发明原子弹到氢弹的间隔时间表

看完这些数字之后,你有什么感想?

中国两年零八个月

1967年6月17日中国爆炸了第一颗氢弹。

1964年10月16日中国爆炸了第一颗原子弹。

从爆炸第一颗原子弹到爆炸第一颗氢弹,中国只用了2年零2个月的时间,其速度是世界上最快的。

中国人就是从我国第一颗原子弹爆炸这一天开始拥有了自己“铁的脊梁骨”,挺直了腰板。

可歌可泣 鲜为人知 至死不懈 鞠躬尽瘁

当之无愧 家喻户晓 锋芒毕露 妇孺皆知

结合人物的生平经历,串联本课的四字词语,概括你对

邓稼先的初印象。

示例:邓稼先本是一个鲜为人知的人物,因为原子弹和氢弹的研发使其成为了家喻户晓,妇孺皆知的人物,他的一生可谓可歌可泣,他鞠躬尽瘁,至死不懈,为祖国的国防事业做出了巨大的贡献,他是当之无愧的“侠之大者”。

初识邓稼先

鞠躬尽瘁,死而后已

写作背景

邓稼先是杨振宁的同学,1936年到1937年,北平崇德中学同学一年;后来抗战时期在西南联大又是同学;在美国留学的两年期间曾住同屋。

1986年6月,邓稼先病重期间,杨振宁去医院探望。杨振宁说:“邓稼先是中国的帅才,他能得到中国领导人的绝对信任,也能得到群众的绝对信任,这是非常非常不容易的。”他又说:“我收集了许多邓稼先的材料,我期待有一天有人能写篇有关邓稼先的传记,我希望传记能把他对中国的贡献详细表达出来。”1993年7月29日,是邓稼先逝世七周年,杨振宁写了这篇文章。

50年的友谊,亲如兄弟

一个获诺贝尔奖

蜚声世界半世纪

他们是同乡、同学

情同手足的好朋友

一个为国造核弹

隐姓埋名28载

对于邓稼先的逝世,杨振宁无限悲痛。为了缅怀好友,作者以中华几千年的文化为背景,以一百多年来的民族情结、五十年的朋友深情为基调,用饱含感情的语言写下了这篇文章。

为什么把邓稼先与奥本海默对比着写?请概述两人最本质的区别。

奥本海默

邓稼先

作者将两者对比着写,更生动地表现了邓稼先在中国传统文化背景下孕育出来的忠厚平实、真诚坦白、从不骄人的品格,更鲜明地突出邓稼先的性格品质和奉献精神。

齐读第三部分,勾画出作者的评价性语句。

提示:评价是指对一件事情或某个人物进行判断或进行分析后得出结论。勾画时,注意将评价性语句与叙述性语句区分开。

走近邓稼先

邓稼先则是一个最不要引人注目的人物。和他谈话几分钟,就看出他是忠厚平实的人。他真诚坦白,从不骄人。他没有小心眼儿,一生喜欢“纯”字所代表的品格。在我所认识的知识分子当中,包括中国人和外国人,他是最有中国农民的朴实气质的人。

我想邓稼先的气质和品格是他所以能成功地领导各阶层许许多多工作者,为中华民族作了历史性贡献的原因:人们知道他没有私心,人们绝对相信他。

邓稼先是中国几千年传统文化所孕育出来的有最高奉献精神的儿子。

邓稼先是中国共产党的理想党员。

副 词

程度副词

“最不要”表明邓稼先是主观选择的低调、谦和。作者将美中两国原子弹设计的领导人进行对比,表现邓稼先的不骄不躁、谦虚谨慎。

“绝对”的意思是排除了一切可能,表明邓稼先是一个可以让人毫无保留地信任的人,而正是因为他的没有私心,才会选择对他绝对信任。

抓住评价性的关键语句,有助于我们深刻认识人物,理解文章内涵。

走近邓稼先

忠厚平实,真诚坦白,不骄不躁,谦虚谨慎

阅读第五部分,思考两处引文有何作用。

走近邓稼先

“我不能走”

青海、新疆,神秘的古罗布泊,马革裹尸的战场,不知道稼先有没有想起过我们在昆明时一起背诵的《吊古战场文》:

浩浩乎!平沙无垠,夐不见人。河水萦带,群山纠纷。黯兮惨悴,风悲日曛。蓬断草枯,凛若霜晨。鸟飞不下,兽铤亡群。亭长告余曰:“此古战场也!常覆三军。往往鬼哭,天阴则闻!”

也不知道稼先在蓬断草枯的沙漠中埋葬同事、埋葬下属的时候是什么心情?

“粗估”参数的时候,要有物理直觉;昼夜不断地筹划计算时,要有数学见地;决定方案时,要有勇进的胆识和稳健的判断。可是理论是否准确永远是一个问题。不知稼先在关键性的方案上签字的时候,手有没有颤抖?

戈壁滩上常常风沙呼啸,气温往往在零下三十多摄氏度。核武器试验时大大小小突发的问题必层出不穷。稼先虽有“福将”之称,意外总是不能完全避免的。1982年,他做了核武器研究院院长以后,一次井下突然有一个信号测不到了,大家十分焦虑,人们劝他回去,他只说了一句话:“我不能走。”

假如有一天哪位导演要摄制《邓稼先传》,我要向他建议采用五四时代的一首歌作为背景音乐,那是我儿时从父亲口中学到的:

中国男儿 中国男儿

要将只手撑天空

长江大河 亚洲之东 峨峨昆仑

古今多少奇丈夫

碎首黄尘 燕然勒功 至今热血犹殷红

我父亲诞生于1896年,那是中华民族任人宰割的时代,他一生都喜欢这首歌曲。

引用《吊古战场文》,表现邓稼先工作地的荒凉,表现了他为了祖国不怕吃苦、坚韧不拔的精神。

引用歌词,这首歌是邓稼先一生的写照,突出了邓稼先为国为民的无私奉献精神,充满了作者对邓稼先深情的讴歌。同时也更能体现作者写这篇文章的立意——原子弹的爆炸成功是一个历史的转折点,邓稼先的功勋是具有历史价值的。

戈壁滩上常常风沙呼啸,气温往往在零下三十多摄氏度。核武器试验时大大小小突发的问题必层出不穷。稼先虽有“福将”之称,意外总是不能完全避免的。1982年,他做了核武器研究院院长以后,一次井下突然有一个信号测不到了,大家十分焦虑,人们劝他回去,他只说了一句话:“我不能走。”

这里的语言描写,用简短的语言、沉稳的语气,表现出邓稼先身先士卒、顾全大局的毅然决然。

沉稳坚定

在人物生活、工作的特定场景去感受人物,通过极富表现力的语句,尤其是细节去揣摩其心理,我们才能把握人物的内在精神。

走近邓稼先

重情重义,超凡胆识,深厚学养,稳健担当

齐读第一部分,勾画邓稼先甘愿冒着生命危险进行核武器研究的原因。

走近邓稼先

从“任人宰割”到“站起来了”

一百年以前,甲午战争和八国联军时代,恐怕是中华民族五千年历史上最黑暗最悲惨的时代,只举1898年为例:

德国强占山东胶州湾,“租借”99年。

俄国强占辽宁旅顺大连,“租借”25年。

法国强占广东广州湾,“租借”99年。

英国强占山东威海卫与香港新界,前者“租借”25年,后者“租借”99年。

那是中华民族任人宰割的时代,是有亡国灭种的危险的时代。

今天,一个世纪以后,中国人民站起来了。

这是千千万万人努力的结果,是许许多多可歌可泣的英雄人物创造出来的伟大胜利。在20世纪人类历史上,这可能是最重要的、影响最深远的巨大转变。

对这一转变作出了巨大贡献的,有一位长期以来鲜为人知的科学家:邓稼先。

从“任人宰割”到“站起来了”

一百年以前,甲午战争和八国联军时代,恐怕是中华民族五千年历史上最黑暗最悲惨的时代,只举1898年为例:

德国强占山东胶州湾,“租借”99年。

俄国强占辽宁旅顺大连,“租借”25年。

法国强占广东广州湾,“租借”99年。

英国强占山东威海卫与香港新界,前者“租借”25年,后者“租借”99年。

那是中华民族任人宰割的时代,是有亡国灭种的危险的时代。

今天,一个世纪以后,中国人民站起来了。

从“任人宰割”到“站起来了”

一百年以前,甲午战争和八国联军时代,恐怕是中华民族五千年历史上最黑暗最悲惨的时代,只举1898年为例:德国强占山东胶州湾,“租借”99年。俄国强占辽宁旅顺大连,“租借”25年。法国强占广东广州湾,“租借”99年。英国强占山东威海卫与香港新界,前者“租借”25年,后者“租借”99年。那是中华民族任人宰割的时代,是有亡国灭种的危险的时代。今天,一个世纪以后,中国人民站起来了。

站在历史背景角度回看邓稼先的一生,我们能更深刻地理解邓稼先,懂得他的无私和贡献既是他个人的选择,更是时代赋予的使命。

支持邓稼先来到荒无人烟的沙漠日夜研究的信念就是尽忠报国。正因为如此,作者才会认为“如果稼先再次选择他的人生的话,他仍会走他已走过的道路。”

邓稼先

通过与奥的对比,突出邓的品格

通过中国自力更生完成原子弹这一事实,写出邓稼先贡献之大

介绍邓稼先的生平经历和卓越贡献

结合文章内容、作者的写作手法和情感态度写一段阅读总结:

这篇文章通过……(方式方法)写了……(内容)表达了……(情感态度)。

阅读总结

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读