第2课 诸侯纷争与变法运动-教学设计(表格式)-2024-2025学年 《中外历史纲要(上)》 (统编版)

文档属性

| 名称 | 第2课 诸侯纷争与变法运动-教学设计(表格式)-2024-2025学年 《中外历史纲要(上)》 (统编版) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-11 12:34:46 | ||

图片预览

文档简介

教学设计

课程基本信息

学科 历史 年级 高一 学期 秋季

课题 乱世中的生机——诸侯纷争与变法运动

教学目标

1.结合伍子胥“为父绝君”“主张灭越”等事件,学生能比较春秋争霸与战国兼并的不同,归纳列国纷争下民族向心力增强的表现;(侧重史料实证、历史解释) 2.根据教材P11和逻辑图,学生能知道春秋战国经济新动力的出现,分析变法运动的必然性;(侧重唯物史观) 3.透过对商鞅的争议性评价,学生能理解商鞅变法的主要内容及历史进步性;(侧重历史解释、家国情怀) 4.结合孔子周游列国之事,学生能概括百家争鸣的时代背景,解读诸子百家思想内涵,理解百家争鸣的深刻意义;(侧重历史解释) 5.透过混乱时代的三张面孔,学生能理解“乱世中的生机”的内涵,感受乱世中“人”的选择与际遇,掌握“以人观史”的基本方法。(侧重史料实证、历史解释)

教学内容

教学重点: 1.春秋战国时期的社会变化; 2.变法运动的必然性;

3.“百家争鸣”局面的形成及意义。

教学难点: 1.从唯物史观角度理解变法运动的必然性;

2.“百家争鸣”局面形成与社会变革的关系。

教学过程

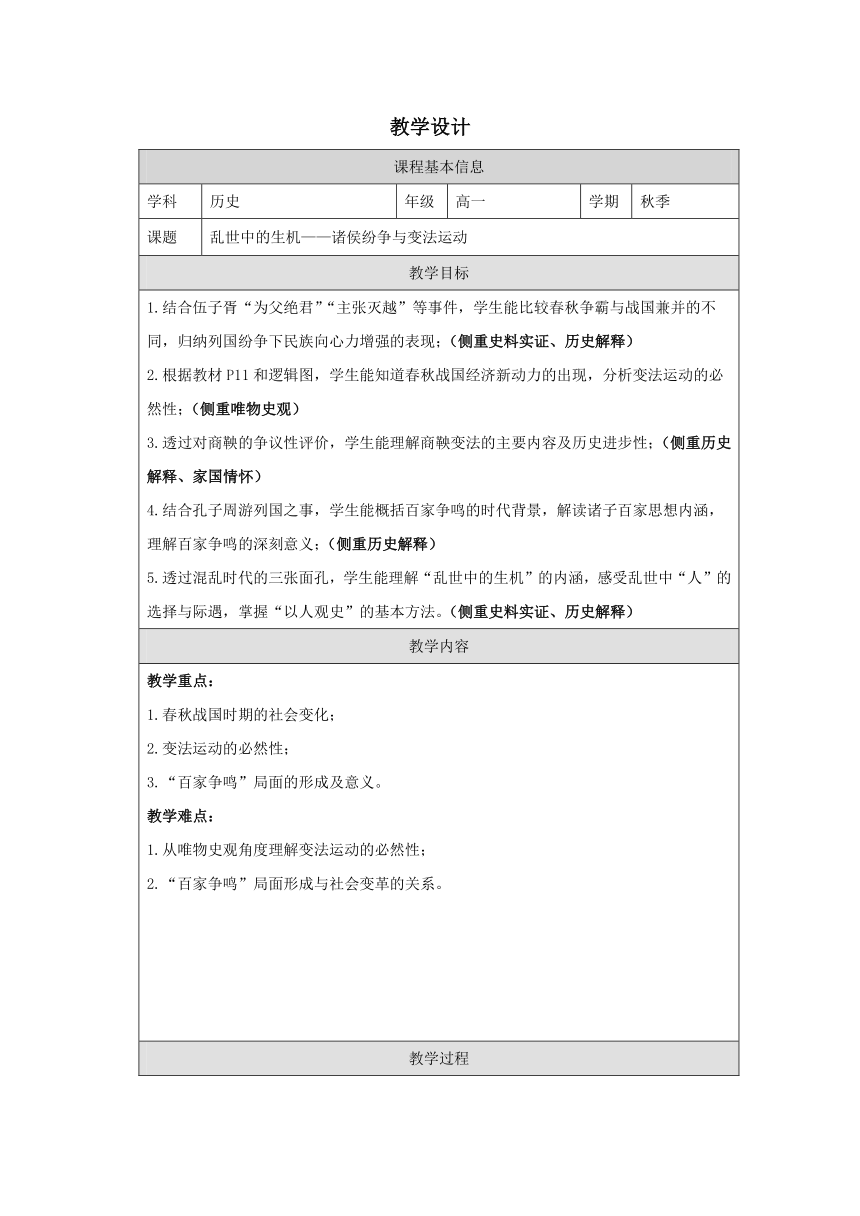

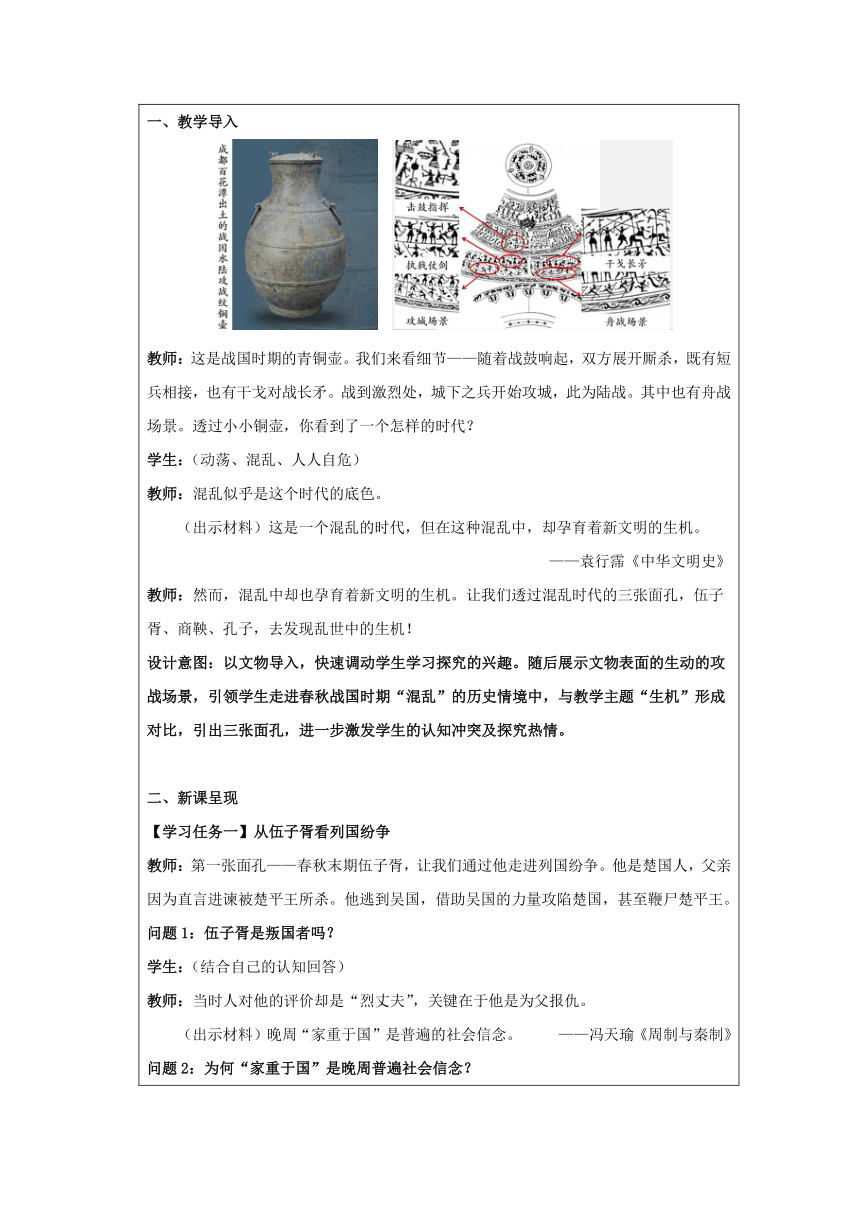

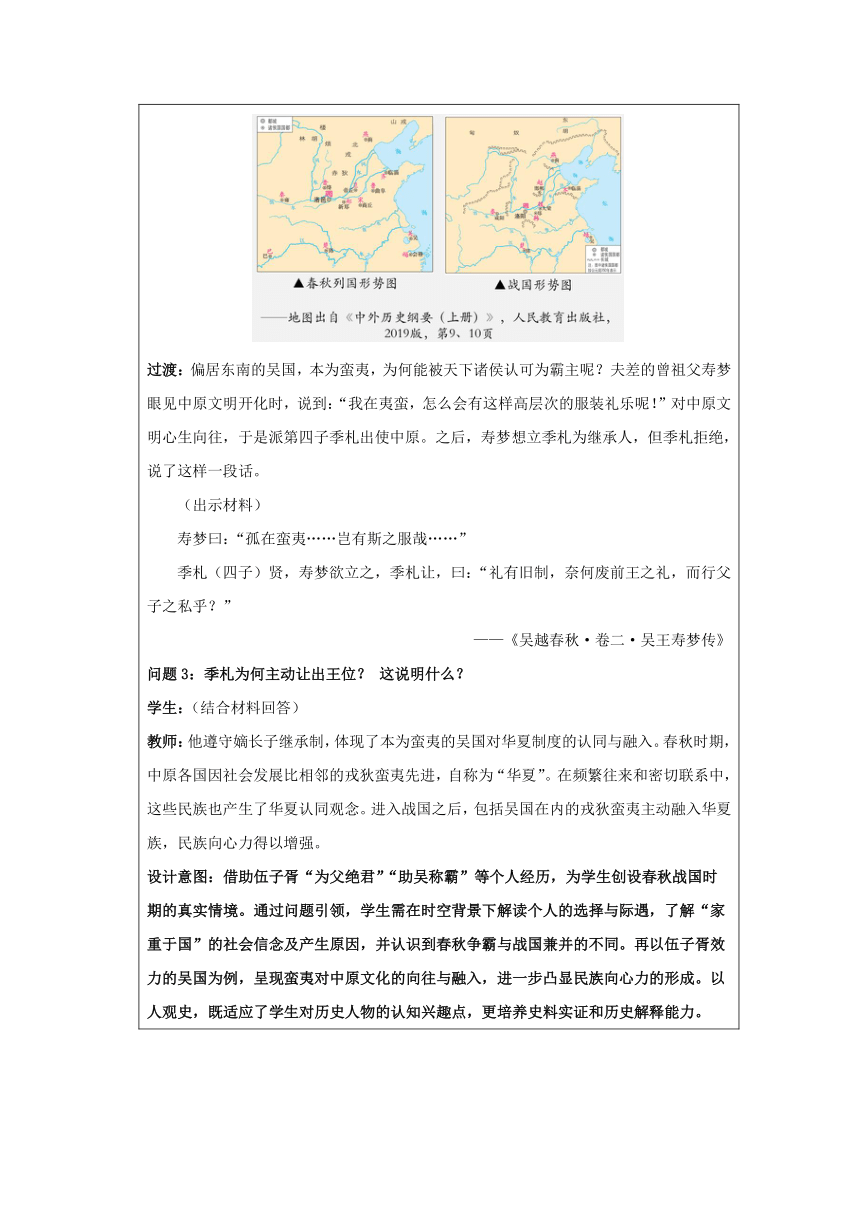

一、教学导入 教师:这是战国时期的青铜壶。我们来看细节——随着战鼓响起,双方展开厮杀,既有短 兵相接,也有干戈对战长矛。战到激烈处,城下之兵开始攻城,此为陆战。其中也有舟战 场景。透过小小铜壶,你看到了一个怎样的时代? 学生:(动荡、混乱、人人自危) 教师:混乱似乎是这个时代的底色。 (出示材料)这是一个混乱的时代,但在这种混乱中,却孕育着新文明的生机。 ——袁行霈《中华文明史》 教师:然而,混乱中却也孕育着新文明的生机。让我们透过混乱时代的三张面孔,伍子 胥、商鞅、孔子,去发现乱世中的生机! 设计意图:以文物导入,快速调动学生学习探究的兴趣。随后展示文物表面的生动的攻 战场景,引领学生走进春秋战国时期“混乱”的历史情境中,与教学主题“生机”形成 对比,引出三张面孔,进一步激发学生的认知冲突及探究热情。 二、新课呈现 【学习任务一】从伍子胥看列国纷争 教师:第一张面孔——春秋末期伍子胥,让我们通过他走进列国纷争。他是楚国人,父亲 因为直言进谏被楚平王所杀。他逃到吴国,借助吴国的力量攻陷楚国,甚至鞭尸楚平王。 问题1:伍子胥是叛国者吗? 学生:(结合自己的认知回答) 教师:当时人对他的评价却是“烈丈夫”,关键在于他是为父报仇。 (出示材料)晚周“家重于国”是普遍的社会信念。 ——冯天瑜《周制与秦制》 问题2:为何“家重于国”是晚周普遍社会信念? ▲宗法制与分封制示意图 学生:(结合第一课所学与材料回答) 教师:结合图片发现,周代每个人都生活在一个大家族当中,各级贵族的权力来源是家族的血缘,而不是周天子的恩赐。所以,效忠于自己的家族,比效忠国家更重要。因此,伍子胥为父绝君符合社会认知。可见,周天子的王权是一种相对王权,对天下实行间接统治,他维护统治依靠血缘和自身实力,当血缘淡化、实力式微之时,列国纷争也不可避免。 过渡:伍子胥是春秋后期列国纷争的关键人物。(出示伍子胥助吴国称霸时间轴) 教师:他帮助吴国相继打败楚国和越国,使吴国称霸。吴王夫差为了延续父亲阖闾的霸业,欲北上伐齐,而伍子胥主张先灭越国。夫差坚决伐齐,赐伍子胥自尽。令人唏嘘的是,伍子胥成也争霸,败也争霸。争霸战争是春秋时期的主题,表现为大诸侯国号召和控制中小诸侯国,确立霸主地位,形成“春秋五霸”的局面。战国时期则演变为兼并战争,以灭国为目的,所以许多中小诸侯国逐渐消失,形成七雄鼎立之势。其实,伍子胥坚持灭亡越国,已有兼并战争的思想。最后,越国灭吴,标志着战国兼并战争的开始。 (出示春秋与战国形势图) 过渡:偏居东南的吴国,本为蛮夷,为何能被天下诸侯认可为霸主呢?夫差的曾祖父寿梦眼见中原文明开化时,说到:“我在夷蛮,怎么会有这样高层次的服装礼乐呢!”对中原文明心生向往,于是派第四子季札出使中原。之后,寿梦想立季札为继承人,但季札拒绝,说了这样一段话。 (出示材料) 寿梦曰:“孤在蛮夷……岂有斯之服哉……” 季札(四子)贤,寿梦欲立之,季札让,曰:“礼有旧制,奈何废前王之礼,而行父子之私乎?” ——《吴越春秋·卷二·吴王寿梦传》 问题3:季札为何主动让出王位? 这说明什么? 学生:(结合材料回答) 教师:他遵守嫡长子继承制,体现了本为蛮夷的吴国对华夏制度的认同与融入。春秋时期,中原各国因社会发展比相邻的戎狄蛮夷先进,自称为“华夏”。在频繁往来和密切联系中,这些民族也产生了华夏认同观念。进入战国之后,包括吴国在内的戎狄蛮夷主动融入华夏族,民族向心力得以增强。 设计意图:借助伍子胥“为父绝君”“助吴称霸”等个人经历,为学生创设春秋战国时 期的真实情境。通过问题引领,学生需在时空背景下解读个人的选择与际遇,了解“家 重于国”的社会信念及产生原因,并认识到春秋争霸与战国兼并的不同。再以伍子胥效 力的吴国为例,呈现蛮夷对中原文化的向往与融入,进一步凸显民族向心力的形成。以 人观史,既适应了学生对历史人物的认知兴趣点,更培养史料实证和历史解释能力。 问题:结合以下文物与课前预习,阐述春秋战国时期的经济发展的表现。 学生:(结合文物与课前预习回答) 教师:铁犁牛耕,兴修水利促进了农业进步,农业进步推动社会分工。因此,手工业分工更加细密。农业和手工业的发展也为商品交换提供了产品,商业因此繁荣。可以说,春秋战国时期的社会经济获得长足发展,这也带来一系列连锁反应。让我们从唯物史观的角度来看一看。(逐步出示材料与逻辑图) 公作则迟,有所匿其力也;分地则速,无所匿其力也。 ——《吕氏春秋·审分》 教师:由于铁犁牛耕的出现,人们在井田的基础上开垦了大量私田。私田收入归私人,劳动者的积极性倒向私田,对私田“无所匿其力”。这导致公田荒芜,国家收入减少。因此,各国改革土地制度,承认土地私有,封建土地所有制形成。农民的生产积极性得到解放,为社会变革提供经济新动力。随后,奴隶社会中出现地主和农民这两大新的阶级。随着地主经济地位的提高,他们要求政治权力,力主变法。可见,生产力改变了生产关系,生产关系的总和是经济基础,经济基础推动上层建筑的变革。因此,这一时期的华夏大地上出现了一批义无反顾的改革家。 设计意图:借助文物等实物史料,以更加生动的方式证明春秋战国时期社会经济的发展。此外,“变法运动的必然性”既是重点也是难点。因此,借助逻辑图,运用唯物史观,将经济发展带来的一系列连锁反应以结构化的形式呈现,帮助学生形成形象记忆,而非停留在唯物史观的理论本身,有助于学生突破难点,培养逻辑思维。 【学习任务二】从商鞅看变法运动 教师:那就要谈到我们熟知的改革家,今天的第二张面孔——商鞅。 (出示材料) 功如丘山,名传后世。 ——西汉政治家桑弘羊 为相十年,人多怨之。 ——《资治通鉴》 探究:为何政治家与民众对商鞅的评价有如此争议?(出示课前预习表格) 学生:(展示课前预习内容,填写表格,回答问题) 教师:民众站在自身立场,国家严控臣民,自然不满;而政治家则更多站在大一统国家的角度,比起周天子的间接控制,商鞅变法将政治、军事、经济大权收归君主,达到了集权、强兵、富国的目的,将过去多个松散的“家”,凝聚为一个政治统一,有强大军事和经济力量的“国”。人们效忠的对象不再是家族,而是国家和君主。自此,在争霸兼并战争中形成的政治聚合力得到了强化,为秦统一中国奠定了基础。因此,政治家对商鞅多有赞赏。 设计意图:从政治家与民众对商鞅的不同评价切入,促使学生带着疑问对预习内容进行二次分析,充分解读史料。通过问题引导学生分辨不同的历史解释,并从立场的角度分析不同解释形成的原因,在辨析他人观点的过程中形成更加全面、客观的历史认知,培养唯物史观和历史解释能力。另外,分析个人典型事件,感受个人之于国家和时代的助推力,并掌握评价历史人物的基本方法。 【学习任务三】从孔子看百家争鸣 问题1:出身贵族的孔子为何需要周游列国寻求重用? 学生:(结合书本“孔子是出身于落贵族家庭”作答) 教师:随着经济发展,孔子失去了原本的贵族地位,依靠知识谋生。曾经学在官府,知识为贵族垄断。他开创私学,学术下移。以他为代表的部分没落贵族和有知识的平民形成新兴士阶层。面对社会失序,列国纷争的现实,他们提出不同于他人的思想主张,希望被统治者采纳。列国统治者因争霸需要人才,礼贤下士。争霸与入仕的需求不谋而合,促进百家争鸣的鼎盛局面。可见,百家争鸣是社会大变革在意识形态领域的反映。(出示逻辑图) 问题2:诸子百家在“争“些什么?结合课前预习表格,完成填空。(出示表格) 学生:(结合课前预习完成表格填空) 问题3:其中哪些属于治国主张?此外还有哪些领域的思想主张? 学生:(结合表格,找出诸子百家的治国思想,并从孟子和荀子的人性论,儒家与墨家对“爱”的不同理解等角度回答第二问) 教师:政治、社会、人生乃至宇宙万物都成为诸子百家彼此辩驳的主题。而这一切的“不同”,恰恰是诸子百家在“乱世中重建社会秩序”这一主题上的“同”。 教师:可见,混乱、变革的社会土壤空前解放了人们的思想,由此酝酿中国历史上第一次波澜壮阔的思想解放运动,为新兴的地主阶级登上历史舞台奠定了思想理论基础。虽然后世已经难以找到完全相同社会土壤,但是百家争鸣已经将思想创新力融入了中华民族的文化基因中,成为后世中华思想文化的源头活水。 设计意图:“百家争鸣”局面形成与社会变革的关系是本课的难点所在。该部分学生通过分析熟悉人物孔子周游列国一事,借助形象的事例,更深刻地理解春秋战国时期大变革带来的阶级关系的变化,并通过逻辑图建构其与百家争鸣的关系。以人观史,突破难点。同时,深入解读诸子百家的“同”与“不同”,更全面理解百家争鸣的内涵所在,感受百家争鸣带来的思想创新力。 教师总结:春秋战国时期,是大争之世,也是变革之世。混乱的表象下却实在地汇聚了四股力量,以经济新动力为基础,政治聚合力与民族向心力为早期国家向统一多民族封建国家的转变奠定了基础。思想创新力则为统一多民族封建国家的不断发展和巩固提供了源头活水。在四股力量的助推下,春秋战国这个乱世的确孕育了新文明的生机,促使中华文明至今历久而弥新。 【拓展探究】以人观史 请选择一位历史人物,查找相关资料,探究其背后的时代变迁。 教师:同学们,今天我们一直在“以人观史”,正是那些平凡又伟大的“人”构成了浩瀚又深邃的“历史”,生生不息的“人”也给予“历史”以历久弥新的生命力。时空中的每一个“小人物”背后都站着一个“大时代”,请同学们在课后选择一位历史人物,查找资料,探究“人”背后的时代变迁。比如,战国末期的荀子,也可以选择任一历史时空中的“人”,探寻其背后的时代变迁。 设计意图:开放性问题的设计,旨在促使学生运用“以人观史”的学习方法,在探究中感受历史的生命力,提学生自主搜寻史料及历史解释的能力。同时,拓展学生的历史视野,让学生明确,历史研究的“人”并不局限于精英人物,而指向时代中的每一个个体。

课程基本信息

学科 历史 年级 高一 学期 秋季

课题 乱世中的生机——诸侯纷争与变法运动

教学目标

1.结合伍子胥“为父绝君”“主张灭越”等事件,学生能比较春秋争霸与战国兼并的不同,归纳列国纷争下民族向心力增强的表现;(侧重史料实证、历史解释) 2.根据教材P11和逻辑图,学生能知道春秋战国经济新动力的出现,分析变法运动的必然性;(侧重唯物史观) 3.透过对商鞅的争议性评价,学生能理解商鞅变法的主要内容及历史进步性;(侧重历史解释、家国情怀) 4.结合孔子周游列国之事,学生能概括百家争鸣的时代背景,解读诸子百家思想内涵,理解百家争鸣的深刻意义;(侧重历史解释) 5.透过混乱时代的三张面孔,学生能理解“乱世中的生机”的内涵,感受乱世中“人”的选择与际遇,掌握“以人观史”的基本方法。(侧重史料实证、历史解释)

教学内容

教学重点: 1.春秋战国时期的社会变化; 2.变法运动的必然性;

3.“百家争鸣”局面的形成及意义。

教学难点: 1.从唯物史观角度理解变法运动的必然性;

2.“百家争鸣”局面形成与社会变革的关系。

教学过程

一、教学导入 教师:这是战国时期的青铜壶。我们来看细节——随着战鼓响起,双方展开厮杀,既有短 兵相接,也有干戈对战长矛。战到激烈处,城下之兵开始攻城,此为陆战。其中也有舟战 场景。透过小小铜壶,你看到了一个怎样的时代? 学生:(动荡、混乱、人人自危) 教师:混乱似乎是这个时代的底色。 (出示材料)这是一个混乱的时代,但在这种混乱中,却孕育着新文明的生机。 ——袁行霈《中华文明史》 教师:然而,混乱中却也孕育着新文明的生机。让我们透过混乱时代的三张面孔,伍子 胥、商鞅、孔子,去发现乱世中的生机! 设计意图:以文物导入,快速调动学生学习探究的兴趣。随后展示文物表面的生动的攻 战场景,引领学生走进春秋战国时期“混乱”的历史情境中,与教学主题“生机”形成 对比,引出三张面孔,进一步激发学生的认知冲突及探究热情。 二、新课呈现 【学习任务一】从伍子胥看列国纷争 教师:第一张面孔——春秋末期伍子胥,让我们通过他走进列国纷争。他是楚国人,父亲 因为直言进谏被楚平王所杀。他逃到吴国,借助吴国的力量攻陷楚国,甚至鞭尸楚平王。 问题1:伍子胥是叛国者吗? 学生:(结合自己的认知回答) 教师:当时人对他的评价却是“烈丈夫”,关键在于他是为父报仇。 (出示材料)晚周“家重于国”是普遍的社会信念。 ——冯天瑜《周制与秦制》 问题2:为何“家重于国”是晚周普遍社会信念? ▲宗法制与分封制示意图 学生:(结合第一课所学与材料回答) 教师:结合图片发现,周代每个人都生活在一个大家族当中,各级贵族的权力来源是家族的血缘,而不是周天子的恩赐。所以,效忠于自己的家族,比效忠国家更重要。因此,伍子胥为父绝君符合社会认知。可见,周天子的王权是一种相对王权,对天下实行间接统治,他维护统治依靠血缘和自身实力,当血缘淡化、实力式微之时,列国纷争也不可避免。 过渡:伍子胥是春秋后期列国纷争的关键人物。(出示伍子胥助吴国称霸时间轴) 教师:他帮助吴国相继打败楚国和越国,使吴国称霸。吴王夫差为了延续父亲阖闾的霸业,欲北上伐齐,而伍子胥主张先灭越国。夫差坚决伐齐,赐伍子胥自尽。令人唏嘘的是,伍子胥成也争霸,败也争霸。争霸战争是春秋时期的主题,表现为大诸侯国号召和控制中小诸侯国,确立霸主地位,形成“春秋五霸”的局面。战国时期则演变为兼并战争,以灭国为目的,所以许多中小诸侯国逐渐消失,形成七雄鼎立之势。其实,伍子胥坚持灭亡越国,已有兼并战争的思想。最后,越国灭吴,标志着战国兼并战争的开始。 (出示春秋与战国形势图) 过渡:偏居东南的吴国,本为蛮夷,为何能被天下诸侯认可为霸主呢?夫差的曾祖父寿梦眼见中原文明开化时,说到:“我在夷蛮,怎么会有这样高层次的服装礼乐呢!”对中原文明心生向往,于是派第四子季札出使中原。之后,寿梦想立季札为继承人,但季札拒绝,说了这样一段话。 (出示材料) 寿梦曰:“孤在蛮夷……岂有斯之服哉……” 季札(四子)贤,寿梦欲立之,季札让,曰:“礼有旧制,奈何废前王之礼,而行父子之私乎?” ——《吴越春秋·卷二·吴王寿梦传》 问题3:季札为何主动让出王位? 这说明什么? 学生:(结合材料回答) 教师:他遵守嫡长子继承制,体现了本为蛮夷的吴国对华夏制度的认同与融入。春秋时期,中原各国因社会发展比相邻的戎狄蛮夷先进,自称为“华夏”。在频繁往来和密切联系中,这些民族也产生了华夏认同观念。进入战国之后,包括吴国在内的戎狄蛮夷主动融入华夏族,民族向心力得以增强。 设计意图:借助伍子胥“为父绝君”“助吴称霸”等个人经历,为学生创设春秋战国时 期的真实情境。通过问题引领,学生需在时空背景下解读个人的选择与际遇,了解“家 重于国”的社会信念及产生原因,并认识到春秋争霸与战国兼并的不同。再以伍子胥效 力的吴国为例,呈现蛮夷对中原文化的向往与融入,进一步凸显民族向心力的形成。以 人观史,既适应了学生对历史人物的认知兴趣点,更培养史料实证和历史解释能力。 问题:结合以下文物与课前预习,阐述春秋战国时期的经济发展的表现。 学生:(结合文物与课前预习回答) 教师:铁犁牛耕,兴修水利促进了农业进步,农业进步推动社会分工。因此,手工业分工更加细密。农业和手工业的发展也为商品交换提供了产品,商业因此繁荣。可以说,春秋战国时期的社会经济获得长足发展,这也带来一系列连锁反应。让我们从唯物史观的角度来看一看。(逐步出示材料与逻辑图) 公作则迟,有所匿其力也;分地则速,无所匿其力也。 ——《吕氏春秋·审分》 教师:由于铁犁牛耕的出现,人们在井田的基础上开垦了大量私田。私田收入归私人,劳动者的积极性倒向私田,对私田“无所匿其力”。这导致公田荒芜,国家收入减少。因此,各国改革土地制度,承认土地私有,封建土地所有制形成。农民的生产积极性得到解放,为社会变革提供经济新动力。随后,奴隶社会中出现地主和农民这两大新的阶级。随着地主经济地位的提高,他们要求政治权力,力主变法。可见,生产力改变了生产关系,生产关系的总和是经济基础,经济基础推动上层建筑的变革。因此,这一时期的华夏大地上出现了一批义无反顾的改革家。 设计意图:借助文物等实物史料,以更加生动的方式证明春秋战国时期社会经济的发展。此外,“变法运动的必然性”既是重点也是难点。因此,借助逻辑图,运用唯物史观,将经济发展带来的一系列连锁反应以结构化的形式呈现,帮助学生形成形象记忆,而非停留在唯物史观的理论本身,有助于学生突破难点,培养逻辑思维。 【学习任务二】从商鞅看变法运动 教师:那就要谈到我们熟知的改革家,今天的第二张面孔——商鞅。 (出示材料) 功如丘山,名传后世。 ——西汉政治家桑弘羊 为相十年,人多怨之。 ——《资治通鉴》 探究:为何政治家与民众对商鞅的评价有如此争议?(出示课前预习表格) 学生:(展示课前预习内容,填写表格,回答问题) 教师:民众站在自身立场,国家严控臣民,自然不满;而政治家则更多站在大一统国家的角度,比起周天子的间接控制,商鞅变法将政治、军事、经济大权收归君主,达到了集权、强兵、富国的目的,将过去多个松散的“家”,凝聚为一个政治统一,有强大军事和经济力量的“国”。人们效忠的对象不再是家族,而是国家和君主。自此,在争霸兼并战争中形成的政治聚合力得到了强化,为秦统一中国奠定了基础。因此,政治家对商鞅多有赞赏。 设计意图:从政治家与民众对商鞅的不同评价切入,促使学生带着疑问对预习内容进行二次分析,充分解读史料。通过问题引导学生分辨不同的历史解释,并从立场的角度分析不同解释形成的原因,在辨析他人观点的过程中形成更加全面、客观的历史认知,培养唯物史观和历史解释能力。另外,分析个人典型事件,感受个人之于国家和时代的助推力,并掌握评价历史人物的基本方法。 【学习任务三】从孔子看百家争鸣 问题1:出身贵族的孔子为何需要周游列国寻求重用? 学生:(结合书本“孔子是出身于落贵族家庭”作答) 教师:随着经济发展,孔子失去了原本的贵族地位,依靠知识谋生。曾经学在官府,知识为贵族垄断。他开创私学,学术下移。以他为代表的部分没落贵族和有知识的平民形成新兴士阶层。面对社会失序,列国纷争的现实,他们提出不同于他人的思想主张,希望被统治者采纳。列国统治者因争霸需要人才,礼贤下士。争霸与入仕的需求不谋而合,促进百家争鸣的鼎盛局面。可见,百家争鸣是社会大变革在意识形态领域的反映。(出示逻辑图) 问题2:诸子百家在“争“些什么?结合课前预习表格,完成填空。(出示表格) 学生:(结合课前预习完成表格填空) 问题3:其中哪些属于治国主张?此外还有哪些领域的思想主张? 学生:(结合表格,找出诸子百家的治国思想,并从孟子和荀子的人性论,儒家与墨家对“爱”的不同理解等角度回答第二问) 教师:政治、社会、人生乃至宇宙万物都成为诸子百家彼此辩驳的主题。而这一切的“不同”,恰恰是诸子百家在“乱世中重建社会秩序”这一主题上的“同”。 教师:可见,混乱、变革的社会土壤空前解放了人们的思想,由此酝酿中国历史上第一次波澜壮阔的思想解放运动,为新兴的地主阶级登上历史舞台奠定了思想理论基础。虽然后世已经难以找到完全相同社会土壤,但是百家争鸣已经将思想创新力融入了中华民族的文化基因中,成为后世中华思想文化的源头活水。 设计意图:“百家争鸣”局面形成与社会变革的关系是本课的难点所在。该部分学生通过分析熟悉人物孔子周游列国一事,借助形象的事例,更深刻地理解春秋战国时期大变革带来的阶级关系的变化,并通过逻辑图建构其与百家争鸣的关系。以人观史,突破难点。同时,深入解读诸子百家的“同”与“不同”,更全面理解百家争鸣的内涵所在,感受百家争鸣带来的思想创新力。 教师总结:春秋战国时期,是大争之世,也是变革之世。混乱的表象下却实在地汇聚了四股力量,以经济新动力为基础,政治聚合力与民族向心力为早期国家向统一多民族封建国家的转变奠定了基础。思想创新力则为统一多民族封建国家的不断发展和巩固提供了源头活水。在四股力量的助推下,春秋战国这个乱世的确孕育了新文明的生机,促使中华文明至今历久而弥新。 【拓展探究】以人观史 请选择一位历史人物,查找相关资料,探究其背后的时代变迁。 教师:同学们,今天我们一直在“以人观史”,正是那些平凡又伟大的“人”构成了浩瀚又深邃的“历史”,生生不息的“人”也给予“历史”以历久弥新的生命力。时空中的每一个“小人物”背后都站着一个“大时代”,请同学们在课后选择一位历史人物,查找资料,探究“人”背后的时代变迁。比如,战国末期的荀子,也可以选择任一历史时空中的“人”,探寻其背后的时代变迁。 设计意图:开放性问题的设计,旨在促使学生运用“以人观史”的学习方法,在探究中感受历史的生命力,提学生自主搜寻史料及历史解释的能力。同时,拓展学生的历史视野,让学生明确,历史研究的“人”并不局限于精英人物,而指向时代中的每一个个体。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进