北师大版七年级上第二单元《采桑子·重阳》同步练习

文档属性

| 名称 | 北师大版七年级上第二单元《采桑子·重阳》同步练习 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 56.0KB | ||

| 资源类型 | 素材 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-06-21 11:14:48 | ||

图片预览

文档简介

登陆21世纪教育 助您教考全无忧

北师大版七年级上册第二单元——《采桑子·重阳》同步练习

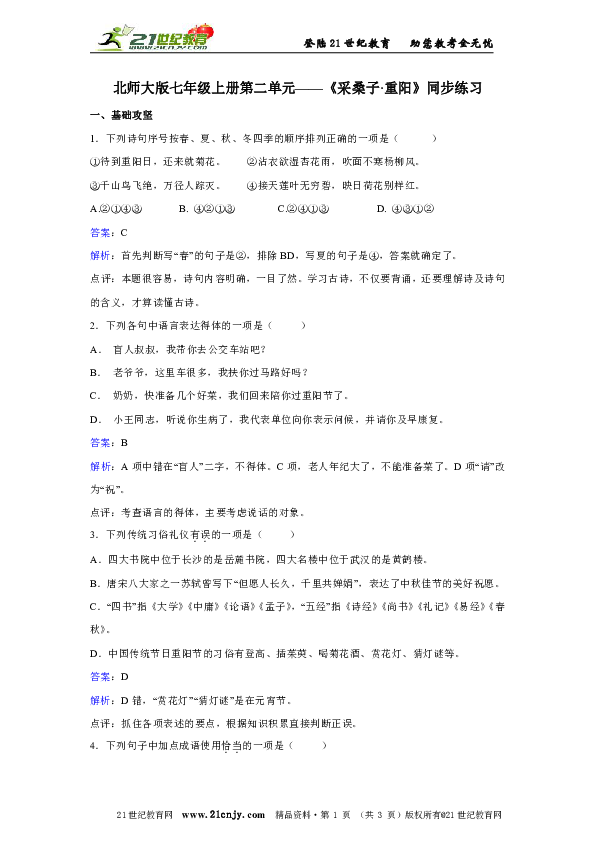

一、基础攻坚

1.下列诗句序号按春、夏、秋、冬四季的顺序排列正确的一项是( )

①待到重阳日,还来就菊花。 ②沾衣欲湿杏花雨,吹面不寒杨柳风。

③千山鸟飞绝,万径人踪灭。 ④接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。

A.②①④③ B. ④②①③ C.②④①③ D. ④③①②

答案:C

解析:首先判断写“春”的句子是②,排除BD,写夏的句子是④,答案就确定了。

点评:本题很容易,诗句内容明确,一目了然。学习古诗,不仅要背诵,还要理解诗及诗句的含义,才算读懂古诗。

2.下列各句中语言表达得体的一项是( )

A. 盲人叔叔,我带你去公交车站吧?

B. 老爷爷,这里车很多,我扶你过马路好吗?

C. 奶奶,快准备几个好菜,我们回来陪你过重阳节了。

D. 小王同志,听说你生病了,我代表单位向你表示问候,并请你及早康复。

答案:B

解析:A项中错在“盲人”二字,不得体。C项,老人年纪大了,不能准备菜了。D项“请”改为“祝”。

点评:考查语言的得体,主要考虑说话的对象。

3.下列传统习俗礼仪有误的一项是( )

A.四大书院中位于长沙的是岳麓书院,四大名楼中位于武汉的是黄鹤楼。

B.唐宋八大家之一苏轼曾写下“但愿人长久,千里共婵娟”,表达了中秋佳节的美好祝愿。

C.“四书”指《大学》《中庸》《论语》《孟子》,“五经”指《诗经》《尚书》《礼记》《易经》《春秋》。

D.中国传统节日重阳节的习俗有登高、插茱萸、喝菊花酒、赏花灯、猜灯谜等。

答案:D

解析:D错,“赏花灯”“猜灯谜”是在元宵节。

点评:抓住各项表述的要点,根据知识积累直接判断正误。

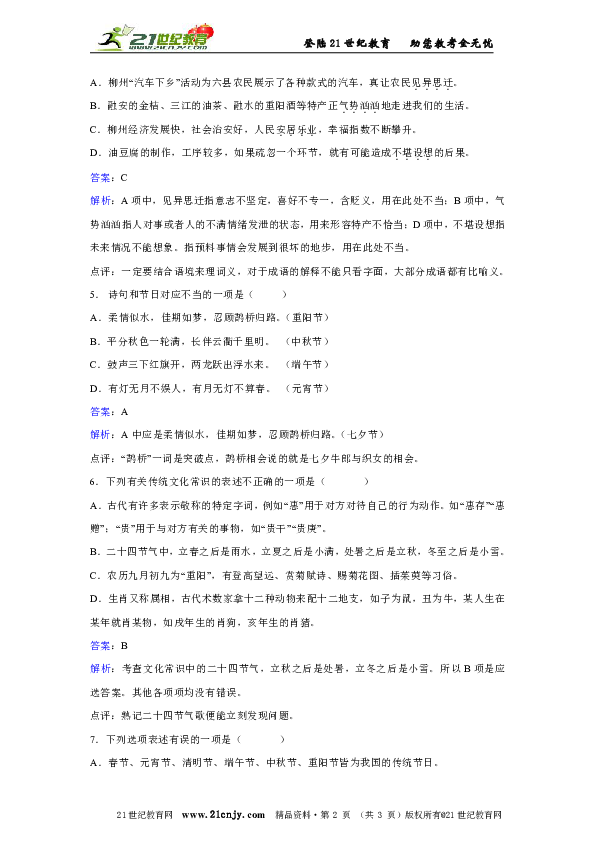

4.下列句子中加点成语使用恰当的一项是( )

A.柳州“汽车下乡”活动为六县农民展示了各种款式的汽车,真让农民见异思迁。

B.融安的金桔、三江的油茶、融水的重阳酒等特产正气势汹汹地走进我们的生活。

C.柳州经济发展快,社会治安好,人民安居乐业,幸福指数不断攀升。

D.油豆腐的制作,工序较多,如果疏忽一个环节,就有可能造成不堪设想的后果。

答案:C

解析:A项中,见异思迁指意志不坚定,喜好不专一,含贬义,用在此处不当;B项中,气势汹汹指人对事或者人的不满情绪发泄的状态,用来形容特产不恰当;D项中,不堪设想指未来情况不能想象。指预料事情会发展到很坏的地步,用在此处不当。

点评:一定要结合语境来理词义,对于成语的解释不能只看字面,大部分成语都有比喻义。

5.诗句和节日对应不当的一项是( )

A.柔情似水,佳期如梦,忍顾鹊桥归路。(重阳节)

B.平分秋色一轮满,长伴云衢千里明。 (中秋节)

C.鼓声三下红旗开,两龙跃出浮水来。 (端午节)

D.有灯无月不娱人,有月无灯不算春。 (元宵节)

答案:A

解析:A中应是柔情似水,佳期如梦,忍顾鹊桥归路。(七夕节)

点评:“鹊桥”一词是突破点,鹊桥相会说的就是七夕牛郎与织女的相会。

6.下列有关传统文化常识的表述不正确的一项是( )

A.古代有许多表示敬称的特定字词,例如“惠”用于对方对待自己的行为动作。如“惠存”“惠赠”;“贵”用于与对方有关的事物,如“贵干”“贵庚”。

B.二十四节气中,立春之后是雨水,立夏之后是小满,处暑之后是立秋,冬至之后是小雪。

C.农历九月初九为“重阳”,有登高望远、赏菊赋诗、赐菊花图、插茱萸等习俗。

D.生肖又称属相,古代术数家拿十二种动物来配十二地支,如子为鼠,丑为牛,某人生在某年就肖某物,如戌年生的肖狗,亥年生的肖猪。

答案:B

解析:考查文化常识中的二十四节气,立秋之后是处暑,立冬之后是小雪。所以B项是应选答案。其他各项项均没有错误。

点评:熟记二十四节气歌便能立刻发现问题。

7.下列选项表述有误的一项是( )

A.春节、元宵节、清明节、端午节、中秋节、重阳节皆为我国的传统节日。

B.“五体投地”中“五体”指双手、双膝和头;旧制一斤合十六两,“半斤八两”中“八两”,即半斤;“点卯”一词因我国旧时政府机关在卯时查点到班人员而得来。

C.《骆驼祥子》《红高粱》《威尼斯商人》《我的叔叔于勒》的作者分别是老舍、莫言、莎士比亚、莫泊桑。

D.“三味书屋”中的“三味”指布衣暖、菜根香、读书滋味长;陶渊明因其宅边有五棵柳树故自称“五柳先生”;《聊斋志异》因作者曹雪芹的书斋“聊斋”而得名。

答案:D

解析:D错,《聊斋志异》的作者是蒲松龄。

点评:文学常识正误的判断点是,作者名(字、号)、称谓、生活时代、作品名、体裁、书中人物、主要情节、作品主题及风格、流派等。本题抓住文字信息根据知识积累判断即可。

8.习近平说:“中华传统文化是我们最深厚的软实力。”作为优秀传统文化重要组成部分的传统节日,以其丰富的文化内涵滋养着民族的心灵。请你根据自己对传统节日的了解,选出下面匹配不正确的一项( )

传统节日 传统习俗 相关诗句

A. 春 节 贴春联 放爆竹 爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。

B. 清明节 赏花灯 扫墓 遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

C. 端午节 吃粽子 赛龙舟 节分端午自谁言,万古传闻为屈原。

D. 中秋节 赏月 吃月饼 但愿人长久,千里共婵娟。

答案:B

解析:本题考查学生对传统节日文化的辨析能力。其中B项中的清明节 与赏花灯搭配不当。

点评:答好此类题的关键是准确掌握传统节日文化内涵的风俗特点。我国的传统节日内涵很丰富,注意观察,积累。

9.下列表述有误的一项是( )

A.下列节日按时间依次排列的顺序是元宵节 腊八节 端午节 七夕节 重阳节

B.“它从汩罗江的波涛里悄然走来,几千年前的那朵浪花犹如一滴水彩,把中华大地染成粽叶式的青绿,从此每一条河川都回荡着振聋发聩的呐喊,每一个角落都弥漫着亘古不变的艾香。”其中“几千年前的那朵浪花”所指的历史事件是屈原投汩罗江自尽。根据这段文字撰写一副对联,可以是插艾叶清香缕缕飘九州,赛龙舟号子声声传四海

C.现在,在青少年当中,很多人不了解端午、中秋,不想回家团圆,对清明的祭奠活动也不以为意,却热衷于过圣诞节等西方节日。原因有对传统节日宣传力度不够,传统节日缺少新的活力。

D.以“弘扬民族传统文化”为主题征集公益广告。下面两条可以入选①运用传统节日,弘扬民族文化。②看西方文化,弃糟粕;过传统节日,取精华。

答案:A

解析:A项“腊八节”应该放到最后。

点评:本题考查学生综合口语表达的能力。仔细读每一个选项,分析语言表达的是否合理,然后再作出选择。

10.有关文学常识的表述完全正确的一项是( )

A.朱自清是散文家、诗人、学者,我们学过的《背影》《老王》都是他的作品。

B.鲁迅的散文《社戏》《从百草园到三味书屋》都表现了童年生活的情趣。

C.《变色龙》的作者是法国作家契诃夫,他是世界著名的短篇小说巨匠。

D.苏轼是“唐宋八大家”之一,我们曾学过他的作品《记承天寺夜游》。

答案:D

解析:抓住各项知识要点,根据知识积累判断,用反选排除法,A.《老王》不是朱自清的作品;B.《社戏》是小说;C.契诃夫是俄国作家,故选D。

点评:名著常识关键在平时积累,文学常识正误的判断点是,作者名(字、号)、称谓、生活时代、作品名、体裁、书中人物、主要情节、作品主题及风格、流派等。

11.下列句子中划线词语使用错误的一项是( )

A.我想,几乎在每一个人的童年和少年时期都有一些“隐秘的想望”。

B.听了他的故事,我忍俊不禁地笑了。

C.紫藤萝开得恣肆风流,辉煌灿烂,但又端庄雅淑,耐得寂寞。

D.草间斗的二虫被庞然大物之虾蟆所吞之景,令人气愤。

答案:B

解析:忍俊不禁的意思是忍不住地笑,重复。

点评:一定要结合语境来理词义,对于成语的解释不能只看字面,大部分成语都有比喻义。

12.下列词语中没有错别字的一项是( )

A.更胜一筹 锋芒毕露 义愤填膺 束手无策

B.微不足道 销声匿迹 正襟危坐 跚跚来迟

C.一视同仁 相形见绌 恪守尽职 突如奇来

D.轻飞曼舞 莫衷一事 顾名思意 来势汹汹

答案:A

解析:B选项中“消声匿迹—销声匿迹”,“跚跚来迟—姗姗来迟”。C选项中“突如奇来—突如其来”。D选项中“莫衷一事—莫衷一是”,“顾名思意—顾名思义”。

点评:本题考查对字形的辨析,要准确解答此类问题,需要逐字逐项的进行检查,可用排除法和直接筛选法,结合具体词语去辨别。平常做字形题,要积累词语,注意书写,拿不准的字要查字典。

13.下列说法有误的一项是( )

A. 《破阵子》—辛弃疾—南宋 B. 《观刈麦》—白居易—唐代

C. 《童年的朋友》—高尔基—苏联 D. 《木兰诗》—南朝民歌—《乐府诗集》

答案:D

解析:《木兰诗》应是北朝民歌。

点评:名著常识关键在平时积累,文学常识正误的判断点是,作者名(字、号)、称谓、生活时代、作品名、体裁、书中人物、主要情节、作品主题及风格、流派等。

14.下列各句中,加点成语使用错误的一项是( )

A.张老师很善于发现每个同学的长处,大家各得其所,各尽所能地为班级作出自己的贡献。

B.登上南山,开县新城的无限风光尽收眼底,令人心旷神怡。

C.周笔畅童年照片曝光,其姿势表情让人忍俊不禁。

D.季羡林先生虽然已经猝然长逝地离开了我们,但他的一系列优秀文学作品深深地留在了人们的记忆之中。

答案:D

解析:A、各得其所:原指每个人都得到满足。后指每个人或事物都得到恰当的安排或舒适的位置。B、心旷神怡:形容心境开阔,精神愉快的感觉。C、忍俊不禁:指忍不住要发笑。D、猝然长逝:突然、出乎意料地离开人世。根据语境分析:D项中的“猝然长逝”是动词性质,不能用作副词,即后边不能跟猝然长逝地离开了我们。可以修改为:季羡林先生虽然已经猝然长逝。

点评:常用成语以学生所学课文中出现的成语为准,新生成语则以当前流行的一些热词为准,试题材料兼顾课内课外,以时事材料为主。解题时务须看清题目要求,抓住题干中的关键词,冷静答题。这里的关键,是要在积累上下工夫,掌握课后常用成语,同时也要了解当下流行的并经国家语委认可的一些新生成语。

15.下列加点词语使用不正确的一项是( )

A.200多年来,世界各国数以万计的探险家不畏冰山阻挡,不畏风暴严寒,前仆后继地奔赴南极,进行科学考察。

B.自然科学领域中有许多不可思议的神秘现象,正等着科学家们去破解。

C.课文里的诗意童年令我们心驰神往。

D.“倡导全民读书,打造书香钢城”的活动在我市开展得如火如荼。

答案:A

解析:前仆后继指前面的倒下了,后面的紧跟上去。形容斗争的英勇壮烈。不符合语境。

点评:常用成语以学生所学课文中出现的成语为准,新生成语则以当前流行的一些热词为准,试题材料兼顾课内课外,以时事材料为主。解题时务须看清题目要求,抓住题干中的关键词,冷静答题。这里的关键,是要在积累上下工夫,掌握课后常用成语,同时也要了解当下流行的并经国家语委认可的一些新生成语。

二、填空题。

16.__________________,家书抵万金。(杜甫《春望》)

答案:烽火连三月

解析:注意写完之后要完整的读一读,看看有没有上下不通或张冠李戴的错误出现。

点评:复习古诗文名句,首先是要熟练背诵古诗文名篇、名段和名句;其次是要字字落实,默写中不能出现错别字、更不能丢字添字;第三是要正确理解古诗文篇段和名句的基本内容。对于古诗文考查的几种目)要心中有数。

17.山重水复疑无路,__________________。(陆游《游山西村》)

答案:柳暗花明又一村

解析:注意写完之后要完整的读一读,看看有没有上下不通或张冠李戴的错误出现。

点评:复习古诗文名句,首先是要熟练背诵古诗文名篇、名段和名句;其次是要字字落实,默写中不能出现错别字、更不能丢字添字;第三是要正确理解古诗文篇段和名句的基本内容。对于古诗文考查的几种目)要心中有数。

18.不似春光。胜似春光,__________________。(毛泽东《采桑子重阳》)

答案:寥廓江天万里霜

解析:注意写完之后要完整的读一读,看看有没有上下不通或张冠李戴的错误出现。

点评:复习古诗文名句,首先是要熟练背诵古诗文名篇、名段和名句;其次是要字字落实,默写中不能出现错别字、更不能丢字添字;第三是要正确理解古诗文篇段和名句的基本内容。对于古诗文考查的几种目)要心中有数。

19.伤心秦汉经行处,__________________。(张养浩《山坡羊·潼关怀古》)

答案:宫阙万间都做了土

解析:注意写完之后要完整的读一读,看看有没有上下不通或张冠李戴的错误出现。

点评:复习古诗文名句,首先是要熟练背诵古诗文名篇、名段和名句;其次是要字字落实,默写中不能出现错别字、更不能丢字添字;第三是要正确理解古诗文篇段和名句的基本内容。对于古诗文考查的几种目)要心中有数。

20.《天净沙秋思》中直接抒情的句子是:____________,__________________。

答案:夕阳西下|断肠人在天涯

解析:注意写完之后要完整的读一读,看看有没有上下不通或张冠李戴的错误出现。

点评:复习古诗文名句,首先是要熟练背诵古诗文名篇、名段和名句;其次是要字字落实,默写中不能出现错别字、更不能丢字添字;第三是要正确理解古诗文篇段和名句的基本内容。对于古诗文考查的几种目)要心中有数。

三、语言表达

21.“好梦频惊”是全词的点睛之笔,在下阙中,“好梦频惊”的原因有哪些?

答案:西风吹寒、梧桐叶落、淡月胧明、高楼雁鸣

解析:解答时就要紧扣“情”或“景”,仔细体味诗中的意象,借助联想和想象把握诗歌所抒发的情感。一般答题方法是抓住诗中主要景物再现画面,从而体会诗人的思想情感。

点评: 把握诗歌内容,就是要把握诗歌的意象和意境,是要求学生把握诗意以及基本表情达意的方式等,是诗鉴赏的重要考点之一。

22.这首词抒发了作者怎样的思想感情?

答案:叹流年、悲迟暮、伤离别、苦思恋

解析:“时光只解催人老”:感流年、悲迟暮;“长恨离亭”:伤离别;“淡月”“雁”:苦思恋。

点评:鉴赏诗歌的情感是中考考查的重点内容之一,有客观单选题,也有主观表述题。学生应全面了解背景,把握形象内涵,体会意境特点,明确抒情方式。

四、阅读下文,根据要求回答问题。

23.

向字典鞠躬

薛景文

①据《今晚报》的一篇文章透露,大型电视剧《采桑子》拍摄现场“出现了一道好风景”:剧组中不少人都随身带着字典,一遇到吃不准的问题,就立刻向“老师”请教。主演陈小艺小姐说:“《采桑子》是一部历史剧,文化含量是很高的,自己深感才疏学浅,自然不敢掉以轻心。”这道“好风景”本人虽未能目睹,但还是有眼睛一亮之感。

②这些年来,总是见到“念白字”的新闻。比如苏轼的“转朱阁,低绮户,照无眠”,“绮”读音为qǐ,指有花纹的丝织品,古诗中不是有“遍身罗绮者,不是养蚕人”吗?王菲却唱成了yǐ。又如小天后蔡依林在唱《怀念》时,将“未完的‘龃龉’”一句唱成了“未完的‘zǔyǔ’”。龃龉,正确的读音应是jǔyǔ,本意指上下牙齿不对应,后用来比喻为意见不一致。蔡依林误jǔ为zǔ,想来是受了组、祖等字的影响。最近掀起轩然大波的,是有“才女”之称的伊能静,她在新推出的专辑中唱苏轼的《念奴娇》, 把“羽扇纶巾” 的 “纶” (guān),唱成了“伦理道德”的“伦”。这是一种相当流行的误读。不过,伊能静还是值得称道的,她立即在自己的博客中公开道歉,并特地花了一天时间重新录音。和这些“念白字”的新闻相比,《采桑子》剧组“带着字典拍片”,犹如春风拂过田野,给我们带来了清新的空气。

③其实,在老一辈艺术家中,这种做法早已成为习惯。电影艺术家孙道临便是一个典型的例子。他的银幕形象风流倜傥,按今天的话说,绝对是个“帅哥”;演技更为精湛,一招一式,无不传神。然而他却是“艺高胆不大”,哪怕排练一首短诗,也会在包里装着一本《新华字典》备查,唯恐稍有闪失。正是几十年如一日的“严谨”,练就了他的台词功夫,在演艺界堪称有口皆碑:不仅嗓音浑厚,吐字清晰,而且发音准确,字正腔圆,没有在演出中念过什么白字。孙道临先生曾经真诚地说:“中国字那么多,念不出来没什么难为情;但如果想当然地乱念,那是对不起观众的。”

④由孙道临想到了巴金老人。巴老健在的时候,我们曾多次登门祝贺他的生日。他的书房里有一张简陋的狭小的书桌,《随想录》中的不少文章,便是在这张书桌上完成的,让人见了肃然起敬。我们每次去的时候,见到书桌上除了摊放着纸、笔之外,还有一本《现代汉语词典》。遇到一时想不起来的字,巴老总是会翻开词典,查清楚以后才肯落笔。这就是一代大家的写作态度。《随想录》的手稿本,我至少读过三遍,几乎没发现什么错字,原因大概就在此吧。在我的脑海里,经常会浮现出巴老查阅词典的景象。这是一个寻常的生活镜头,但它象征着一种高尚的文化精神。

⑤字典是知识的海洋,是智慧的宝库,是无声的老师。在校园学习阶段,是字典为我们释疑解惑,不断完善我们的知识结构;在我们工作以后,同样是字典为我们把关纠错,保证文化产品的内容质量和文字质量。一个懂得感恩的人,是不该否认字典在文化生活中的地位的。

⑥向字典鞠躬吧。从一个人对待字典的态度,是不难看出他的敬业精神和文化良知的。你说是吗?

(1)本文的主要观点是什么?

答案:向字典鞠躬(或者我们应该向字典鞠躬)

解析:不必细读全文,大致浏览一下,议论文中找论点,可选在标题、文首段、文末段中找,往往在首尾或标题外,作者就点明了论点。

点评:本题不难,标题就是论点,一看便知。议论文的论点,是作者在一篇文章中发表的主要观点,可从标题或开头段或结尾段的文字中寻找,如果作者没有明确的提出论点,那就根据文意自己概括。

(2)第①段中“眼睛一亮”在文中的意思是什么?

答案:“我”对《采桑子》剧组人员遇到生字就查字典的举动感到新奇

解析:此段写了一件事,演员们很重视查字典,这在生活中罕见的,作者对演员们认真对待字典心怀敬佩,所以说“眼睛一亮”,其实是“心中一动”。

点评:本题不难,作者语意甚明。对一篇文章某些语言含义的理解,不能只看到文本的文字,要透析作家的思想,从他的思想中找到与文本文字相一致东西,这样理解句子的含义就比较准确了。

(3)第③、④段中运用了什么论证方法?有什么作用?

答案:举例论证 举了孙道临和巴金正确运用字典的事例,论证了字典对人们学习及工作的帮助和人们对字典应持有认真的态度,从而使论证更具体,更有说服力。

解析:此两段中说的是孙道临和巴金两位名人随时查字典重视用字典,是举例论证。说明有学问的名人都这样尊重字典,一般人更应该“向字典鞠躬(请教)”。

点评:本题不难,论证方法及证明的道理在文段中都非常明确。论说文的论证方法从大的方面说,就是两种,举例论证,道理论证。如何从具体的技巧来说,有引用论证,比喻论证,对比论证等。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品资料·第 9 页 (共 9 页)版权所有@21世纪教育网

北师大版七年级上册第二单元——《采桑子·重阳》同步练习

一、基础攻坚

1.下列诗句序号按春、夏、秋、冬四季的顺序排列正确的一项是( )

①待到重阳日,还来就菊花。 ②沾衣欲湿杏花雨,吹面不寒杨柳风。

③千山鸟飞绝,万径人踪灭。 ④接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。

A.②①④③ B. ④②①③ C.②④①③ D. ④③①②

答案:C

解析:首先判断写“春”的句子是②,排除BD,写夏的句子是④,答案就确定了。

点评:本题很容易,诗句内容明确,一目了然。学习古诗,不仅要背诵,还要理解诗及诗句的含义,才算读懂古诗。

2.下列各句中语言表达得体的一项是( )

A. 盲人叔叔,我带你去公交车站吧?

B. 老爷爷,这里车很多,我扶你过马路好吗?

C. 奶奶,快准备几个好菜,我们回来陪你过重阳节了。

D. 小王同志,听说你生病了,我代表单位向你表示问候,并请你及早康复。

答案:B

解析:A项中错在“盲人”二字,不得体。C项,老人年纪大了,不能准备菜了。D项“请”改为“祝”。

点评:考查语言的得体,主要考虑说话的对象。

3.下列传统习俗礼仪有误的一项是( )

A.四大书院中位于长沙的是岳麓书院,四大名楼中位于武汉的是黄鹤楼。

B.唐宋八大家之一苏轼曾写下“但愿人长久,千里共婵娟”,表达了中秋佳节的美好祝愿。

C.“四书”指《大学》《中庸》《论语》《孟子》,“五经”指《诗经》《尚书》《礼记》《易经》《春秋》。

D.中国传统节日重阳节的习俗有登高、插茱萸、喝菊花酒、赏花灯、猜灯谜等。

答案:D

解析:D错,“赏花灯”“猜灯谜”是在元宵节。

点评:抓住各项表述的要点,根据知识积累直接判断正误。

4.下列句子中加点成语使用恰当的一项是( )

A.柳州“汽车下乡”活动为六县农民展示了各种款式的汽车,真让农民见异思迁。

B.融安的金桔、三江的油茶、融水的重阳酒等特产正气势汹汹地走进我们的生活。

C.柳州经济发展快,社会治安好,人民安居乐业,幸福指数不断攀升。

D.油豆腐的制作,工序较多,如果疏忽一个环节,就有可能造成不堪设想的后果。

答案:C

解析:A项中,见异思迁指意志不坚定,喜好不专一,含贬义,用在此处不当;B项中,气势汹汹指人对事或者人的不满情绪发泄的状态,用来形容特产不恰当;D项中,不堪设想指未来情况不能想象。指预料事情会发展到很坏的地步,用在此处不当。

点评:一定要结合语境来理词义,对于成语的解释不能只看字面,大部分成语都有比喻义。

5.诗句和节日对应不当的一项是( )

A.柔情似水,佳期如梦,忍顾鹊桥归路。(重阳节)

B.平分秋色一轮满,长伴云衢千里明。 (中秋节)

C.鼓声三下红旗开,两龙跃出浮水来。 (端午节)

D.有灯无月不娱人,有月无灯不算春。 (元宵节)

答案:A

解析:A中应是柔情似水,佳期如梦,忍顾鹊桥归路。(七夕节)

点评:“鹊桥”一词是突破点,鹊桥相会说的就是七夕牛郎与织女的相会。

6.下列有关传统文化常识的表述不正确的一项是( )

A.古代有许多表示敬称的特定字词,例如“惠”用于对方对待自己的行为动作。如“惠存”“惠赠”;“贵”用于与对方有关的事物,如“贵干”“贵庚”。

B.二十四节气中,立春之后是雨水,立夏之后是小满,处暑之后是立秋,冬至之后是小雪。

C.农历九月初九为“重阳”,有登高望远、赏菊赋诗、赐菊花图、插茱萸等习俗。

D.生肖又称属相,古代术数家拿十二种动物来配十二地支,如子为鼠,丑为牛,某人生在某年就肖某物,如戌年生的肖狗,亥年生的肖猪。

答案:B

解析:考查文化常识中的二十四节气,立秋之后是处暑,立冬之后是小雪。所以B项是应选答案。其他各项项均没有错误。

点评:熟记二十四节气歌便能立刻发现问题。

7.下列选项表述有误的一项是( )

A.春节、元宵节、清明节、端午节、中秋节、重阳节皆为我国的传统节日。

B.“五体投地”中“五体”指双手、双膝和头;旧制一斤合十六两,“半斤八两”中“八两”,即半斤;“点卯”一词因我国旧时政府机关在卯时查点到班人员而得来。

C.《骆驼祥子》《红高粱》《威尼斯商人》《我的叔叔于勒》的作者分别是老舍、莫言、莎士比亚、莫泊桑。

D.“三味书屋”中的“三味”指布衣暖、菜根香、读书滋味长;陶渊明因其宅边有五棵柳树故自称“五柳先生”;《聊斋志异》因作者曹雪芹的书斋“聊斋”而得名。

答案:D

解析:D错,《聊斋志异》的作者是蒲松龄。

点评:文学常识正误的判断点是,作者名(字、号)、称谓、生活时代、作品名、体裁、书中人物、主要情节、作品主题及风格、流派等。本题抓住文字信息根据知识积累判断即可。

8.习近平说:“中华传统文化是我们最深厚的软实力。”作为优秀传统文化重要组成部分的传统节日,以其丰富的文化内涵滋养着民族的心灵。请你根据自己对传统节日的了解,选出下面匹配不正确的一项( )

传统节日 传统习俗 相关诗句

A. 春 节 贴春联 放爆竹 爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。

B. 清明节 赏花灯 扫墓 遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

C. 端午节 吃粽子 赛龙舟 节分端午自谁言,万古传闻为屈原。

D. 中秋节 赏月 吃月饼 但愿人长久,千里共婵娟。

答案:B

解析:本题考查学生对传统节日文化的辨析能力。其中B项中的清明节 与赏花灯搭配不当。

点评:答好此类题的关键是准确掌握传统节日文化内涵的风俗特点。我国的传统节日内涵很丰富,注意观察,积累。

9.下列表述有误的一项是( )

A.下列节日按时间依次排列的顺序是元宵节 腊八节 端午节 七夕节 重阳节

B.“它从汩罗江的波涛里悄然走来,几千年前的那朵浪花犹如一滴水彩,把中华大地染成粽叶式的青绿,从此每一条河川都回荡着振聋发聩的呐喊,每一个角落都弥漫着亘古不变的艾香。”其中“几千年前的那朵浪花”所指的历史事件是屈原投汩罗江自尽。根据这段文字撰写一副对联,可以是插艾叶清香缕缕飘九州,赛龙舟号子声声传四海

C.现在,在青少年当中,很多人不了解端午、中秋,不想回家团圆,对清明的祭奠活动也不以为意,却热衷于过圣诞节等西方节日。原因有对传统节日宣传力度不够,传统节日缺少新的活力。

D.以“弘扬民族传统文化”为主题征集公益广告。下面两条可以入选①运用传统节日,弘扬民族文化。②看西方文化,弃糟粕;过传统节日,取精华。

答案:A

解析:A项“腊八节”应该放到最后。

点评:本题考查学生综合口语表达的能力。仔细读每一个选项,分析语言表达的是否合理,然后再作出选择。

10.有关文学常识的表述完全正确的一项是( )

A.朱自清是散文家、诗人、学者,我们学过的《背影》《老王》都是他的作品。

B.鲁迅的散文《社戏》《从百草园到三味书屋》都表现了童年生活的情趣。

C.《变色龙》的作者是法国作家契诃夫,他是世界著名的短篇小说巨匠。

D.苏轼是“唐宋八大家”之一,我们曾学过他的作品《记承天寺夜游》。

答案:D

解析:抓住各项知识要点,根据知识积累判断,用反选排除法,A.《老王》不是朱自清的作品;B.《社戏》是小说;C.契诃夫是俄国作家,故选D。

点评:名著常识关键在平时积累,文学常识正误的判断点是,作者名(字、号)、称谓、生活时代、作品名、体裁、书中人物、主要情节、作品主题及风格、流派等。

11.下列句子中划线词语使用错误的一项是( )

A.我想,几乎在每一个人的童年和少年时期都有一些“隐秘的想望”。

B.听了他的故事,我忍俊不禁地笑了。

C.紫藤萝开得恣肆风流,辉煌灿烂,但又端庄雅淑,耐得寂寞。

D.草间斗的二虫被庞然大物之虾蟆所吞之景,令人气愤。

答案:B

解析:忍俊不禁的意思是忍不住地笑,重复。

点评:一定要结合语境来理词义,对于成语的解释不能只看字面,大部分成语都有比喻义。

12.下列词语中没有错别字的一项是( )

A.更胜一筹 锋芒毕露 义愤填膺 束手无策

B.微不足道 销声匿迹 正襟危坐 跚跚来迟

C.一视同仁 相形见绌 恪守尽职 突如奇来

D.轻飞曼舞 莫衷一事 顾名思意 来势汹汹

答案:A

解析:B选项中“消声匿迹—销声匿迹”,“跚跚来迟—姗姗来迟”。C选项中“突如奇来—突如其来”。D选项中“莫衷一事—莫衷一是”,“顾名思意—顾名思义”。

点评:本题考查对字形的辨析,要准确解答此类问题,需要逐字逐项的进行检查,可用排除法和直接筛选法,结合具体词语去辨别。平常做字形题,要积累词语,注意书写,拿不准的字要查字典。

13.下列说法有误的一项是( )

A. 《破阵子》—辛弃疾—南宋 B. 《观刈麦》—白居易—唐代

C. 《童年的朋友》—高尔基—苏联 D. 《木兰诗》—南朝民歌—《乐府诗集》

答案:D

解析:《木兰诗》应是北朝民歌。

点评:名著常识关键在平时积累,文学常识正误的判断点是,作者名(字、号)、称谓、生活时代、作品名、体裁、书中人物、主要情节、作品主题及风格、流派等。

14.下列各句中,加点成语使用错误的一项是( )

A.张老师很善于发现每个同学的长处,大家各得其所,各尽所能地为班级作出自己的贡献。

B.登上南山,开县新城的无限风光尽收眼底,令人心旷神怡。

C.周笔畅童年照片曝光,其姿势表情让人忍俊不禁。

D.季羡林先生虽然已经猝然长逝地离开了我们,但他的一系列优秀文学作品深深地留在了人们的记忆之中。

答案:D

解析:A、各得其所:原指每个人都得到满足。后指每个人或事物都得到恰当的安排或舒适的位置。B、心旷神怡:形容心境开阔,精神愉快的感觉。C、忍俊不禁:指忍不住要发笑。D、猝然长逝:突然、出乎意料地离开人世。根据语境分析:D项中的“猝然长逝”是动词性质,不能用作副词,即后边不能跟猝然长逝地离开了我们。可以修改为:季羡林先生虽然已经猝然长逝。

点评:常用成语以学生所学课文中出现的成语为准,新生成语则以当前流行的一些热词为准,试题材料兼顾课内课外,以时事材料为主。解题时务须看清题目要求,抓住题干中的关键词,冷静答题。这里的关键,是要在积累上下工夫,掌握课后常用成语,同时也要了解当下流行的并经国家语委认可的一些新生成语。

15.下列加点词语使用不正确的一项是( )

A.200多年来,世界各国数以万计的探险家不畏冰山阻挡,不畏风暴严寒,前仆后继地奔赴南极,进行科学考察。

B.自然科学领域中有许多不可思议的神秘现象,正等着科学家们去破解。

C.课文里的诗意童年令我们心驰神往。

D.“倡导全民读书,打造书香钢城”的活动在我市开展得如火如荼。

答案:A

解析:前仆后继指前面的倒下了,后面的紧跟上去。形容斗争的英勇壮烈。不符合语境。

点评:常用成语以学生所学课文中出现的成语为准,新生成语则以当前流行的一些热词为准,试题材料兼顾课内课外,以时事材料为主。解题时务须看清题目要求,抓住题干中的关键词,冷静答题。这里的关键,是要在积累上下工夫,掌握课后常用成语,同时也要了解当下流行的并经国家语委认可的一些新生成语。

二、填空题。

16.__________________,家书抵万金。(杜甫《春望》)

答案:烽火连三月

解析:注意写完之后要完整的读一读,看看有没有上下不通或张冠李戴的错误出现。

点评:复习古诗文名句,首先是要熟练背诵古诗文名篇、名段和名句;其次是要字字落实,默写中不能出现错别字、更不能丢字添字;第三是要正确理解古诗文篇段和名句的基本内容。对于古诗文考查的几种目)要心中有数。

17.山重水复疑无路,__________________。(陆游《游山西村》)

答案:柳暗花明又一村

解析:注意写完之后要完整的读一读,看看有没有上下不通或张冠李戴的错误出现。

点评:复习古诗文名句,首先是要熟练背诵古诗文名篇、名段和名句;其次是要字字落实,默写中不能出现错别字、更不能丢字添字;第三是要正确理解古诗文篇段和名句的基本内容。对于古诗文考查的几种目)要心中有数。

18.不似春光。胜似春光,__________________。(毛泽东《采桑子重阳》)

答案:寥廓江天万里霜

解析:注意写完之后要完整的读一读,看看有没有上下不通或张冠李戴的错误出现。

点评:复习古诗文名句,首先是要熟练背诵古诗文名篇、名段和名句;其次是要字字落实,默写中不能出现错别字、更不能丢字添字;第三是要正确理解古诗文篇段和名句的基本内容。对于古诗文考查的几种目)要心中有数。

19.伤心秦汉经行处,__________________。(张养浩《山坡羊·潼关怀古》)

答案:宫阙万间都做了土

解析:注意写完之后要完整的读一读,看看有没有上下不通或张冠李戴的错误出现。

点评:复习古诗文名句,首先是要熟练背诵古诗文名篇、名段和名句;其次是要字字落实,默写中不能出现错别字、更不能丢字添字;第三是要正确理解古诗文篇段和名句的基本内容。对于古诗文考查的几种目)要心中有数。

20.《天净沙秋思》中直接抒情的句子是:____________,__________________。

答案:夕阳西下|断肠人在天涯

解析:注意写完之后要完整的读一读,看看有没有上下不通或张冠李戴的错误出现。

点评:复习古诗文名句,首先是要熟练背诵古诗文名篇、名段和名句;其次是要字字落实,默写中不能出现错别字、更不能丢字添字;第三是要正确理解古诗文篇段和名句的基本内容。对于古诗文考查的几种目)要心中有数。

三、语言表达

21.“好梦频惊”是全词的点睛之笔,在下阙中,“好梦频惊”的原因有哪些?

答案:西风吹寒、梧桐叶落、淡月胧明、高楼雁鸣

解析:解答时就要紧扣“情”或“景”,仔细体味诗中的意象,借助联想和想象把握诗歌所抒发的情感。一般答题方法是抓住诗中主要景物再现画面,从而体会诗人的思想情感。

点评: 把握诗歌内容,就是要把握诗歌的意象和意境,是要求学生把握诗意以及基本表情达意的方式等,是诗鉴赏的重要考点之一。

22.这首词抒发了作者怎样的思想感情?

答案:叹流年、悲迟暮、伤离别、苦思恋

解析:“时光只解催人老”:感流年、悲迟暮;“长恨离亭”:伤离别;“淡月”“雁”:苦思恋。

点评:鉴赏诗歌的情感是中考考查的重点内容之一,有客观单选题,也有主观表述题。学生应全面了解背景,把握形象内涵,体会意境特点,明确抒情方式。

四、阅读下文,根据要求回答问题。

23.

向字典鞠躬

薛景文

①据《今晚报》的一篇文章透露,大型电视剧《采桑子》拍摄现场“出现了一道好风景”:剧组中不少人都随身带着字典,一遇到吃不准的问题,就立刻向“老师”请教。主演陈小艺小姐说:“《采桑子》是一部历史剧,文化含量是很高的,自己深感才疏学浅,自然不敢掉以轻心。”这道“好风景”本人虽未能目睹,但还是有眼睛一亮之感。

②这些年来,总是见到“念白字”的新闻。比如苏轼的“转朱阁,低绮户,照无眠”,“绮”读音为qǐ,指有花纹的丝织品,古诗中不是有“遍身罗绮者,不是养蚕人”吗?王菲却唱成了yǐ。又如小天后蔡依林在唱《怀念》时,将“未完的‘龃龉’”一句唱成了“未完的‘zǔyǔ’”。龃龉,正确的读音应是jǔyǔ,本意指上下牙齿不对应,后用来比喻为意见不一致。蔡依林误jǔ为zǔ,想来是受了组、祖等字的影响。最近掀起轩然大波的,是有“才女”之称的伊能静,她在新推出的专辑中唱苏轼的《念奴娇》, 把“羽扇纶巾” 的 “纶” (guān),唱成了“伦理道德”的“伦”。这是一种相当流行的误读。不过,伊能静还是值得称道的,她立即在自己的博客中公开道歉,并特地花了一天时间重新录音。和这些“念白字”的新闻相比,《采桑子》剧组“带着字典拍片”,犹如春风拂过田野,给我们带来了清新的空气。

③其实,在老一辈艺术家中,这种做法早已成为习惯。电影艺术家孙道临便是一个典型的例子。他的银幕形象风流倜傥,按今天的话说,绝对是个“帅哥”;演技更为精湛,一招一式,无不传神。然而他却是“艺高胆不大”,哪怕排练一首短诗,也会在包里装着一本《新华字典》备查,唯恐稍有闪失。正是几十年如一日的“严谨”,练就了他的台词功夫,在演艺界堪称有口皆碑:不仅嗓音浑厚,吐字清晰,而且发音准确,字正腔圆,没有在演出中念过什么白字。孙道临先生曾经真诚地说:“中国字那么多,念不出来没什么难为情;但如果想当然地乱念,那是对不起观众的。”

④由孙道临想到了巴金老人。巴老健在的时候,我们曾多次登门祝贺他的生日。他的书房里有一张简陋的狭小的书桌,《随想录》中的不少文章,便是在这张书桌上完成的,让人见了肃然起敬。我们每次去的时候,见到书桌上除了摊放着纸、笔之外,还有一本《现代汉语词典》。遇到一时想不起来的字,巴老总是会翻开词典,查清楚以后才肯落笔。这就是一代大家的写作态度。《随想录》的手稿本,我至少读过三遍,几乎没发现什么错字,原因大概就在此吧。在我的脑海里,经常会浮现出巴老查阅词典的景象。这是一个寻常的生活镜头,但它象征着一种高尚的文化精神。

⑤字典是知识的海洋,是智慧的宝库,是无声的老师。在校园学习阶段,是字典为我们释疑解惑,不断完善我们的知识结构;在我们工作以后,同样是字典为我们把关纠错,保证文化产品的内容质量和文字质量。一个懂得感恩的人,是不该否认字典在文化生活中的地位的。

⑥向字典鞠躬吧。从一个人对待字典的态度,是不难看出他的敬业精神和文化良知的。你说是吗?

(1)本文的主要观点是什么?

答案:向字典鞠躬(或者我们应该向字典鞠躬)

解析:不必细读全文,大致浏览一下,议论文中找论点,可选在标题、文首段、文末段中找,往往在首尾或标题外,作者就点明了论点。

点评:本题不难,标题就是论点,一看便知。议论文的论点,是作者在一篇文章中发表的主要观点,可从标题或开头段或结尾段的文字中寻找,如果作者没有明确的提出论点,那就根据文意自己概括。

(2)第①段中“眼睛一亮”在文中的意思是什么?

答案:“我”对《采桑子》剧组人员遇到生字就查字典的举动感到新奇

解析:此段写了一件事,演员们很重视查字典,这在生活中罕见的,作者对演员们认真对待字典心怀敬佩,所以说“眼睛一亮”,其实是“心中一动”。

点评:本题不难,作者语意甚明。对一篇文章某些语言含义的理解,不能只看到文本的文字,要透析作家的思想,从他的思想中找到与文本文字相一致东西,这样理解句子的含义就比较准确了。

(3)第③、④段中运用了什么论证方法?有什么作用?

答案:举例论证 举了孙道临和巴金正确运用字典的事例,论证了字典对人们学习及工作的帮助和人们对字典应持有认真的态度,从而使论证更具体,更有说服力。

解析:此两段中说的是孙道临和巴金两位名人随时查字典重视用字典,是举例论证。说明有学问的名人都这样尊重字典,一般人更应该“向字典鞠躬(请教)”。

点评:本题不难,论证方法及证明的道理在文段中都非常明确。论说文的论证方法从大的方面说,就是两种,举例论证,道理论证。如何从具体的技巧来说,有引用论证,比喻论证,对比论证等。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品资料·第 9 页 (共 9 页)版权所有@21世纪教育网

同课章节目录

- 第一单元 童年梦痕

- 1 从百草园到三味书屋

- 2 雪地贺卡

- 阿长与《山海经》

- *拣麦穗

- 第二单元 秋日撷英

- 3 山行

- 4 [越调]天净沙 秋思

- 秋词

- 采桑子·重阳

- 第三单元 亲情歌吟

- 5 背 影

- 6 慈母情深

- 父母的心

- *金色花

- 第四单元 品行善恶

- 7 渔夫的故事

- 8 东郭先生与狼

- 小地主

- *盗 草

- 第五单元 生命礼赞

- 9 猫的故事

- 10 最后一片叶子

- *孔孟语录三则

- 满腔热血已经沸腾

- 第六单元 心性愚智

- 11 皇帝的新装

- 黑 信

- *我若为王

- 12 童区寄传

- *狼

- 旧版目录

- 登 高

- *秋 颂

- *落 叶

- 做个智勇双全的少年

- 关注动物朋友

- 生活的棱镜

- 感悟亲情

- 自己的秋天

- 永葆童心

- *童年絮味

- *生 命

- 养 母

- *我们是怎样过母亲节的

- 7 农夫和蛇(二则)

- 农夫和蛇

- 天鹅的故事

- *“诺曼底”号遇难记

- 李 寄

- *说 虎

- *智惩恶少