第四章 居民与聚落第三节 人类的聚居地—聚落 同步练习 解析版

文档属性

| 名称 | 第四章 居民与聚落第三节 人类的聚居地—聚落 同步练习 解析版 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 514.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版(五四学制) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2016-06-07 06:16:21 | ||

图片预览

文档简介

第四章 居民与聚落第三节 人类的聚居地—聚落 同步练习

一、单项选择题

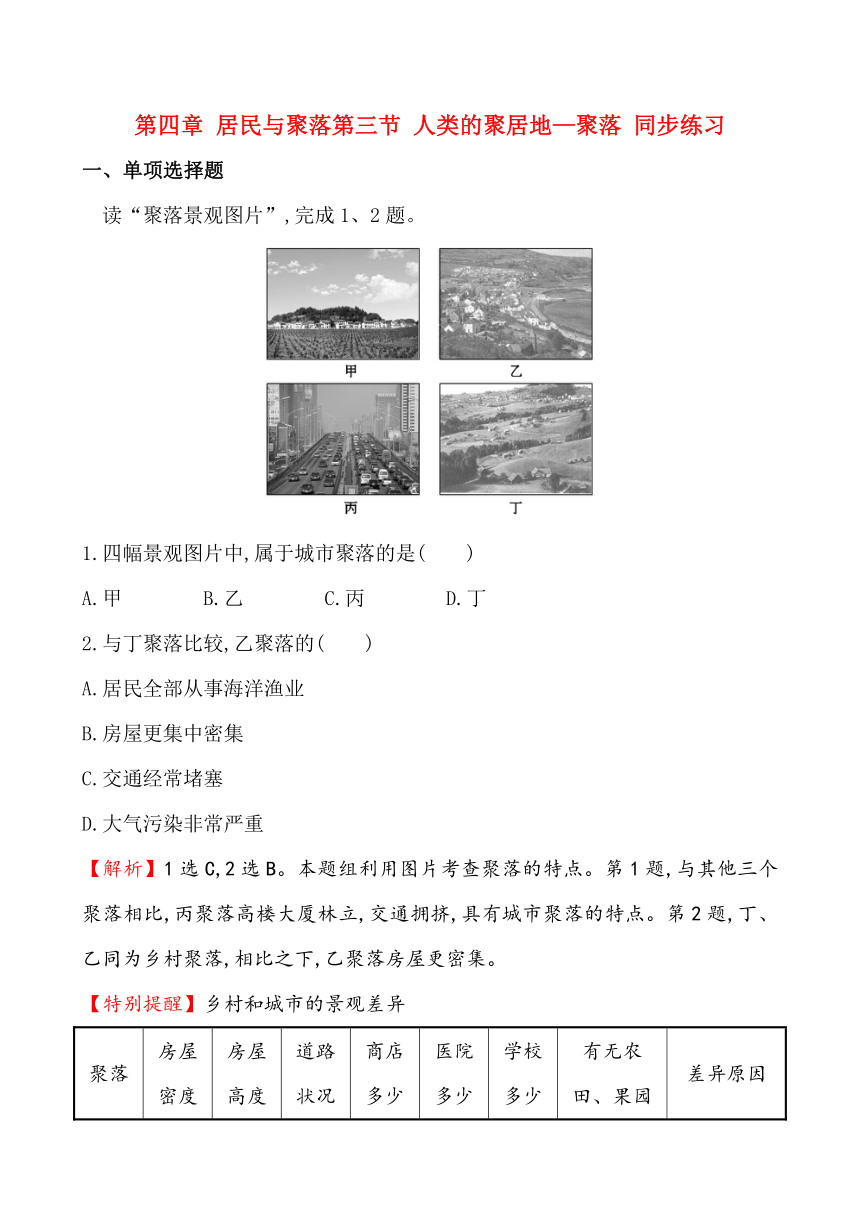

读“聚落景观图片”,完成1、2题。

1.四幅景观图片中,属于城市聚落的是( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

2.与丁聚落比较,乙聚落的( )

A.居民全部从事海洋渔业

B.房屋更集中密集

C.交通经常堵塞

D.大气污染非常严重

【解析】1选C,2选B。本题组利用图片考查聚落的特点。第1题,与其他三个聚落相比,丙聚落高楼大厦林立,交通拥挤,具有城市聚落的特点。第2题,丁、乙同为乡村聚落,相比之下,乙聚落房屋更密集。

【特别提醒】乡村和城市的景观差异

聚落 房屋密度 房屋高度 道路状况 商店多少 医院多少 学校多少 有无农田、果园 差异原因

乡村 小 矮 少 少 少 少 有 劳动生产方式的差异

城市 大 高 多 多 多 多 无

3.“蓝蓝的天上白云飘,白云下面马儿跑,挥动鞭儿响四方,百鸟儿齐飞翔”,这首歌描述的乡村聚落是( )

A.农村 B.牧村 C.渔村 D.林场

【解析】选B。本题主要考查聚落的分类。乡村聚落根据人们进行劳动生产方式的不同,可分为农村、牧村、渔村、林场,其中牧村主要从事畜牧业方面的劳动。根据歌词提供的信息可知,该聚落为牧村。

【互动探究】

上述选项中所提到的四种乡村聚落形式所从事的生产活动分别是A 、B 、C 、D ,造成这种差异的主要原因是 。

提示:本题综合考查不同的乡村聚落类型及其对应的农业生产方式的差异。农村、牧村、渔村、林场所从事的农业生产活动分别是耕作、放牧、捕鱼、林业养殖等活动;造成聚落差异的主要原因是劳动生产方式的差异。

【知识拓展】乡村聚落和城市聚落

1.乡村聚落

居民以农业为经济活动主要形式的聚落。在农区或林区,村落通常是固定的;在牧区,定居聚落、季节性聚落和游牧的帐幕聚落兼而有之;在渔业区,还有以舟为居室的船户村。

一般来说,乡村聚落具有农舍、牲畜棚圈、仓库场院、道路、水渠、宅旁绿地,以及特定环境和专业化生产条件下的附属设施。小村落一般无服务职能,中心村落则有小商店、小医疗诊所、邮局、学校等生活服务和文化设施。随着现代城市化的发展,在城市郊区还出现了城市化村这种类似城市的乡村聚落。

2.城市聚落

规模大于乡村和集镇的以非农业活动和非农业人口为主的聚落。城市一般人口数量大、密度高、职业和需求异质性强,是一定地域范围内的政治、经济、文化中心。

一般来说,城市聚落具有大片的住宅、密集的道路,有工厂等生产性设施,以及较多的商店、医院、学校、影剧院等生活服务和文化设施。

4.聚落的形成受自然条件的影响,在一些河流的中下游平原地区,聚落分布比较密集,影响其形成的主要因素是( )

A.地形 B.气候 C.资源 D.交通

【解析】选A。本题主要考查影响聚落分布的因素。早期的聚落大多选择在自然条件比较优越的地区。河流中下游平原地区一般地形平坦,土壤肥沃,适宜耕作,农业发达,聚落一般比较密集。

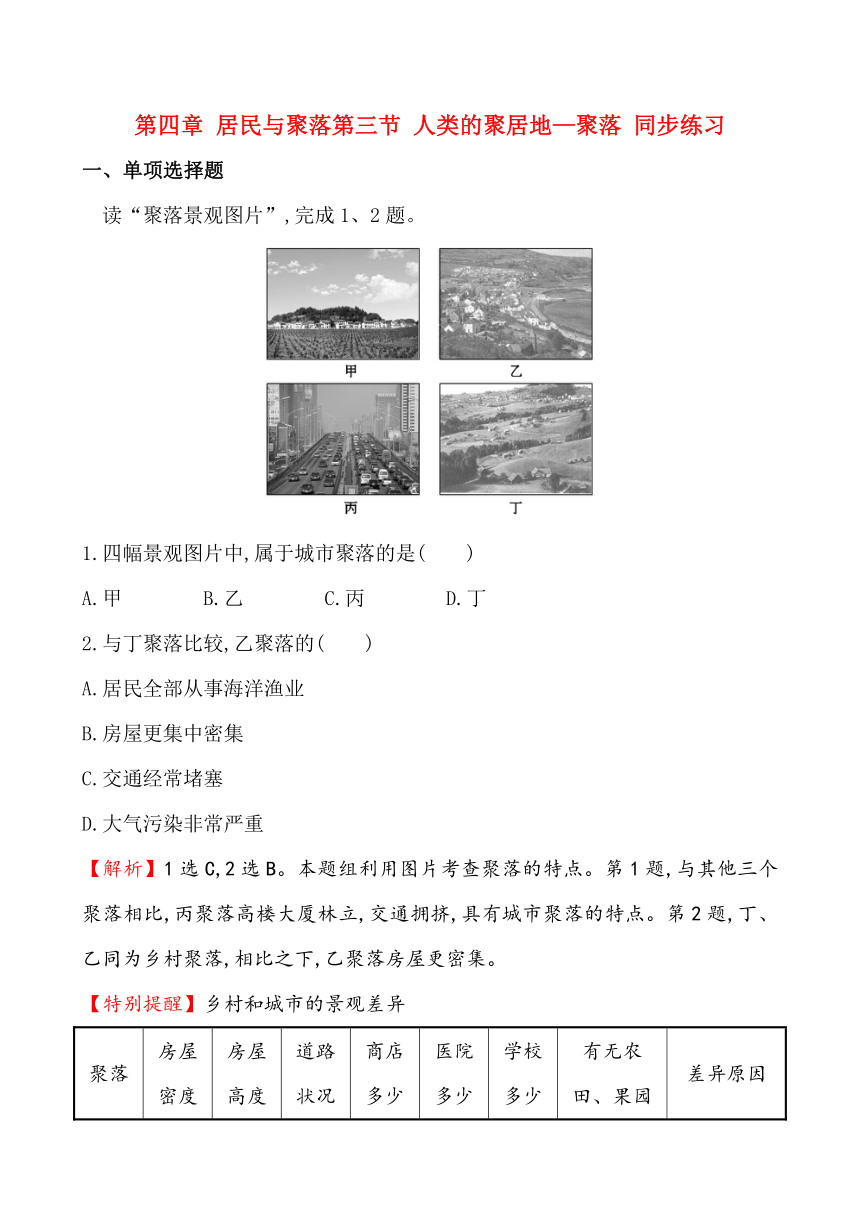

5.下列四幅图片所示地区,最适合形成聚落的是( )

【解析】选D。本题考查聚落的形成条件。长江中下游平原最适合形成聚落,这里气候温暖湿润、地形平坦、土壤肥沃、水源充足、交通便利。极地地区气候严寒,撒哈拉沙漠气候干旱,喜马拉雅山高峻、寒冷,这三个地区的自然条件均不适宜人们的生存,更不可能形成聚落。

6.一般来说,山区的聚落比平原地区的聚落( )

①规模大 ②规模小 ③平面形态“团块状”明显

④平面形态“条带状”明显

A.①② B.③④ C.②③ D.②④

【解析】选D。本题主要考查聚落的分布形态。在山区,由于受地形等因素限制,聚落规模一般比平原地区小,聚落多沿着山麓、山谷延伸,呈条带状。

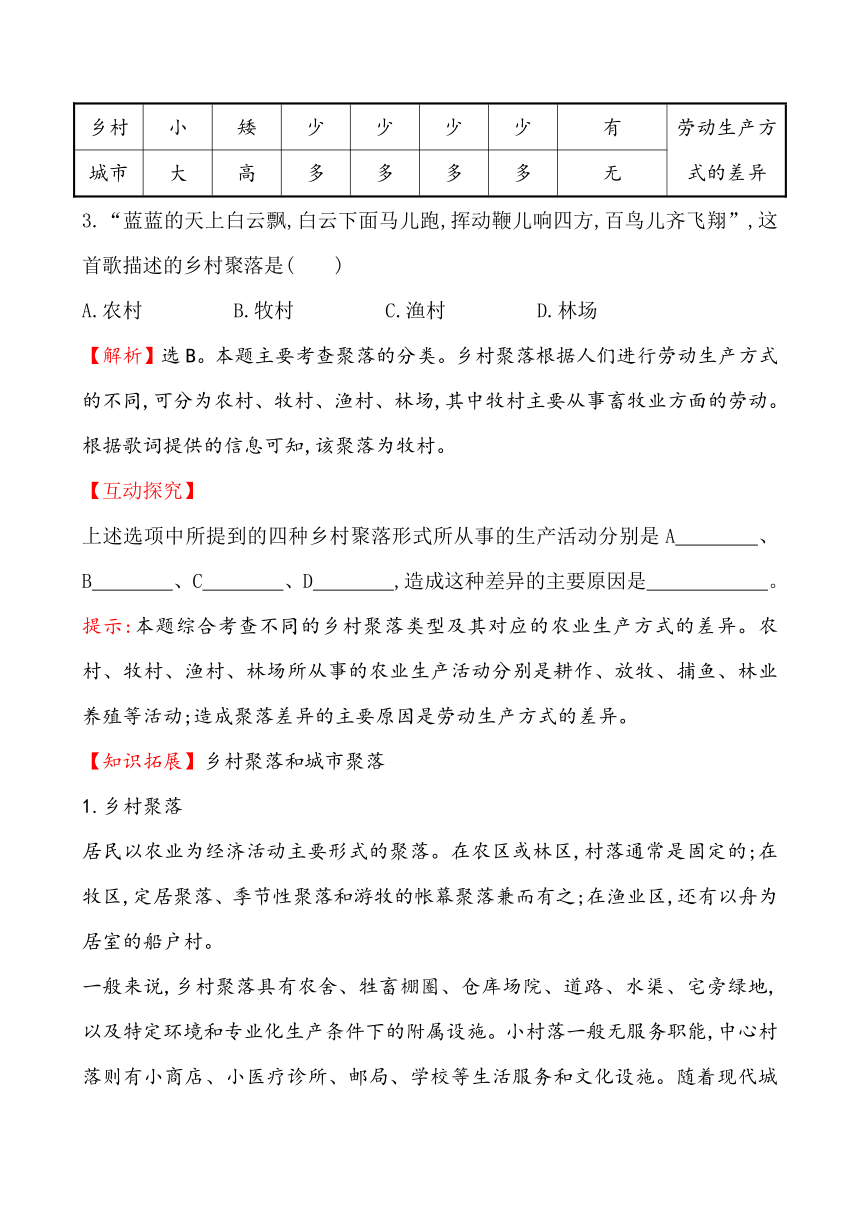

7.读下图,该地建筑物为平顶,造成这种特点的主要原因是( )

A.风力大 B.气温高

C.日照强 D.降水少

【解析】选D。本题主要考查了聚落与自然环境的关系。通过读图可以看出,此类民居平顶、墙厚、窗子小,反映该地区降水量少。

【变式备选】下列民居与当地自然环境组合不正确的是( )

A.北极地区的因纽特人——冰屋

B.中国黄土高原——窑洞

C.东南亚地区——高架屋

D.中国南方——平顶房屋

【解析】选D。本题考查特色民居与自然环境的关系。冰屋是极地地区的特殊居住方式,冰屋结实不透风,能够把寒风拒之屋外;黄土高原地区气候干燥少雨,多风沙天气,黄土广布,窑洞可以保暖驱寒,避免风沙天气的侵害;东南亚的气候为热带雨林气候和热带季风气候,常年高温多雨,湿热的气候特点使当地居民居住在高架屋中;中国南方多尖顶房是因为南方雨水较丰沛,便于尽快排水。

【知识拓展】民居深受自然环境的影响

(1)降水多的地区民居设计屋顶坡度大,降水少的地区民居设计屋顶坡度小,多大风的地区则多圆顶屋。

(2)民居建筑还要充分考虑就地取材,如黄土层深厚的地方人们挖了窑洞,北极地区人们用冰块建造了房屋,西双版纳的人们用竹子建造了竹楼。

8.(2014·丹江口期末检测)下图生活在印尼加里曼丹岛的达雅克人聚居的高脚屋,长达200米。这样的生活习惯与何种自然条件或民族习俗有关( )

A.山坡地区,气候干热

B.气候湿热,人们过着聚居生活,种植水稻

C.气候严寒,住木屋

D.热带干旱,人们过着游牧生活

【解析】选B。本题主要考查聚落分布与自然环境的关系。印尼加里曼丹岛的达雅克人聚居地的气候湿热,适宜种植水稻;人们习惯住高脚屋,高脚屋便于通风散热;由于自然条件恶劣,所以过着聚居生活。

9.下列四幅民居邮票图中,反映我国江南水乡特点的是( )

【解析】选D。本题主要考查民居与自然环境的关系。通过读图可知,D图是我国江南民居,房屋高,屋顶坡度陡,反映了当地湿热的水乡特点。

10.(2013·聊城学业考)下面是中纬度的某地区图,仅从图中提供的信息考虑,四地中最不可能形成城市聚落的是( )

A.① B.② C.③ D.④

【解析】选A。本题考查聚落的形成与发展条件。解答本题的关键是看清图例。聚落一般沿河傍水分布,②、③、④都位于沿河、靠海、地势低平的地区,①处位于地势起伏较大、交通不便的丘陵地区,四者相比,①处最不可能形成聚落。

11.下列世界文化遗产与其所在地搭配正确的是( )

A.巴黎塞纳河沿岸——意大利

B.丽江古城——湖南省

C.水上城市威尼斯——法国

D.平遥古城——山西省

【解析】选D。本题考查世界文化遗产分布方面的知识。巴黎塞纳河沿岸位于法国,丽江古城位于云南省,水上城市威尼斯位于意大利,平遥古城位于山西省。

12.在许多国家,世界文化遗产的保护工作已经得到空前的重视,下列做法不正确的是( )

A.减轻旅游活动对文化遗产的破坏

B.控制工业污染对历史性建筑物、雕塑和壁画的侵蚀

C.在著名文化遗产周围禁止修建高大的现代建筑物

D.在故宫里面建大型商场以吸引游客

【解析】选D。本题考查世界文化遗产的有效保护措施。在故宫里面建大型商场以吸引游客,会对故宫造成损害,不利于文化遗产的保护。

13.对于聚落的发展,应持的观点是( )

A.改善居住环境,发展新聚落,代替所有老聚落

B.城市里年代久远的民居,一律拆除,农村的则相反

C.在发展新聚落的同时,保护一些具有民族特色的传统民居

D.传统民居代表特定时期的经济、文化等特点,一律保护

【解析】选C。本题考查了聚落的发展与保护。对于聚落的保护,既不能全盘肯定,也不能全盘否定,在聚落发展中要有选择地保护聚落中特色鲜明、有文化特色的传统民居。

二、综合题

14.读下图,回答下列问题。

(1)聚落划分为乡村聚落和城市聚落两大类,图甲所示的为 聚落,图乙所示的为 聚落。

(2)按照聚落的划分,图丙中A、B、C三处聚落均属于 聚落,三处聚落选址的共同点是 。

(3)A、B、C三处最可能优先发展为城市的是 ,理由是 。

(4)聚落C附近森林资源丰富,如果在C处建一造纸厂是否合理 为什么

【解析】本题综合考查了聚落的分类、聚落的景观差异及影响聚落形成与发展的条件等知识点。第(1)题,分析图甲、图乙两图的景观看出,图甲是城市聚落,图乙是乡村聚落。第(2)题,从图丙分析看出,A、B、C三处聚落规模较小,均属于乡村聚落,三处聚落选址的共同点是地形平坦,沿河分布。第(3)题,A、B、C三处,B处最有可能发展成为城市,该地位于河流交汇处,交通便利。第(4)题,C处位于河流的上游,建造纸厂会对下游造成水污染。

答案:(1)城市 乡村

(2)乡村 地形平坦,沿河分布(答案合理即可)

(3)B 河流交汇处,交通便利

(4)不合理。C处位于河流上游,建造纸厂会对下游造成水污染。

15.根据图中某城市空间形态的变化,回答下列问题。

(1)1949年以前,该城市形态呈 状,街区沿 伸展,当时的主要运输方式是 。

(2)现在与1949年以前相比,聚落主要有哪些变化

(3)目前,该城市呈 状,影响该城市空间形态发生变化的主要原因是什么

【解析】本题主要考查了影响聚落形成与发展的因素及聚落形态与自然环境的关系。从图中可以看出,1949年以前,聚落占地规模小,沿河流呈条带状分布,当时主要的运输方式是水运;现在聚落占地规模明显扩大,在原有的基础上沿交通干线延伸扩展,呈星状分布。

答案:(1)条带 河流 水运

(2)占地规模扩大,交通四通八达。

(3)星 交通运输方式的变化和交通布局的变化。

【知识拓展】城市产生的原因

关于城市产生的原因,可归纳为多种起源学说:

(1)防御说。认为城市的兴建是出于防御的需要。古代城市一般多建有城墙、箭楼、护城河等,防御功能相当突出。

(2)私有制说。认为城市的产生和发展是私有制的结果。

(3)阶级说。城市是阶级社会的产物,是维持一个阶级压迫另一个阶级的重要物质基础。

(4)集市说。商品经济导致集市贸易,而集市贸易的扩大和发展就产生了城市,特别是在重要的商品集散地更易形成城市。

(5)地利说。用地形状况、山川形势、自然资源条件来解释城市的产生和发展。在河流干流与支流汇合处或入海处,在铁路交会的地方,在铁路与河流会合处多形成城市。

(6)生产力说。城市是社会生产力发展的产物。随着社会生产力的不断发展,城市在数量、规模和发展速度上都发生了很大变化。在产业革命后,出现了巨型城市、城市群和城市带。

一、单项选择题

读“聚落景观图片”,完成1、2题。

1.四幅景观图片中,属于城市聚落的是( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

2.与丁聚落比较,乙聚落的( )

A.居民全部从事海洋渔业

B.房屋更集中密集

C.交通经常堵塞

D.大气污染非常严重

【解析】1选C,2选B。本题组利用图片考查聚落的特点。第1题,与其他三个聚落相比,丙聚落高楼大厦林立,交通拥挤,具有城市聚落的特点。第2题,丁、乙同为乡村聚落,相比之下,乙聚落房屋更密集。

【特别提醒】乡村和城市的景观差异

聚落 房屋密度 房屋高度 道路状况 商店多少 医院多少 学校多少 有无农田、果园 差异原因

乡村 小 矮 少 少 少 少 有 劳动生产方式的差异

城市 大 高 多 多 多 多 无

3.“蓝蓝的天上白云飘,白云下面马儿跑,挥动鞭儿响四方,百鸟儿齐飞翔”,这首歌描述的乡村聚落是( )

A.农村 B.牧村 C.渔村 D.林场

【解析】选B。本题主要考查聚落的分类。乡村聚落根据人们进行劳动生产方式的不同,可分为农村、牧村、渔村、林场,其中牧村主要从事畜牧业方面的劳动。根据歌词提供的信息可知,该聚落为牧村。

【互动探究】

上述选项中所提到的四种乡村聚落形式所从事的生产活动分别是A 、B 、C 、D ,造成这种差异的主要原因是 。

提示:本题综合考查不同的乡村聚落类型及其对应的农业生产方式的差异。农村、牧村、渔村、林场所从事的农业生产活动分别是耕作、放牧、捕鱼、林业养殖等活动;造成聚落差异的主要原因是劳动生产方式的差异。

【知识拓展】乡村聚落和城市聚落

1.乡村聚落

居民以农业为经济活动主要形式的聚落。在农区或林区,村落通常是固定的;在牧区,定居聚落、季节性聚落和游牧的帐幕聚落兼而有之;在渔业区,还有以舟为居室的船户村。

一般来说,乡村聚落具有农舍、牲畜棚圈、仓库场院、道路、水渠、宅旁绿地,以及特定环境和专业化生产条件下的附属设施。小村落一般无服务职能,中心村落则有小商店、小医疗诊所、邮局、学校等生活服务和文化设施。随着现代城市化的发展,在城市郊区还出现了城市化村这种类似城市的乡村聚落。

2.城市聚落

规模大于乡村和集镇的以非农业活动和非农业人口为主的聚落。城市一般人口数量大、密度高、职业和需求异质性强,是一定地域范围内的政治、经济、文化中心。

一般来说,城市聚落具有大片的住宅、密集的道路,有工厂等生产性设施,以及较多的商店、医院、学校、影剧院等生活服务和文化设施。

4.聚落的形成受自然条件的影响,在一些河流的中下游平原地区,聚落分布比较密集,影响其形成的主要因素是( )

A.地形 B.气候 C.资源 D.交通

【解析】选A。本题主要考查影响聚落分布的因素。早期的聚落大多选择在自然条件比较优越的地区。河流中下游平原地区一般地形平坦,土壤肥沃,适宜耕作,农业发达,聚落一般比较密集。

5.下列四幅图片所示地区,最适合形成聚落的是( )

【解析】选D。本题考查聚落的形成条件。长江中下游平原最适合形成聚落,这里气候温暖湿润、地形平坦、土壤肥沃、水源充足、交通便利。极地地区气候严寒,撒哈拉沙漠气候干旱,喜马拉雅山高峻、寒冷,这三个地区的自然条件均不适宜人们的生存,更不可能形成聚落。

6.一般来说,山区的聚落比平原地区的聚落( )

①规模大 ②规模小 ③平面形态“团块状”明显

④平面形态“条带状”明显

A.①② B.③④ C.②③ D.②④

【解析】选D。本题主要考查聚落的分布形态。在山区,由于受地形等因素限制,聚落规模一般比平原地区小,聚落多沿着山麓、山谷延伸,呈条带状。

7.读下图,该地建筑物为平顶,造成这种特点的主要原因是( )

A.风力大 B.气温高

C.日照强 D.降水少

【解析】选D。本题主要考查了聚落与自然环境的关系。通过读图可以看出,此类民居平顶、墙厚、窗子小,反映该地区降水量少。

【变式备选】下列民居与当地自然环境组合不正确的是( )

A.北极地区的因纽特人——冰屋

B.中国黄土高原——窑洞

C.东南亚地区——高架屋

D.中国南方——平顶房屋

【解析】选D。本题考查特色民居与自然环境的关系。冰屋是极地地区的特殊居住方式,冰屋结实不透风,能够把寒风拒之屋外;黄土高原地区气候干燥少雨,多风沙天气,黄土广布,窑洞可以保暖驱寒,避免风沙天气的侵害;东南亚的气候为热带雨林气候和热带季风气候,常年高温多雨,湿热的气候特点使当地居民居住在高架屋中;中国南方多尖顶房是因为南方雨水较丰沛,便于尽快排水。

【知识拓展】民居深受自然环境的影响

(1)降水多的地区民居设计屋顶坡度大,降水少的地区民居设计屋顶坡度小,多大风的地区则多圆顶屋。

(2)民居建筑还要充分考虑就地取材,如黄土层深厚的地方人们挖了窑洞,北极地区人们用冰块建造了房屋,西双版纳的人们用竹子建造了竹楼。

8.(2014·丹江口期末检测)下图生活在印尼加里曼丹岛的达雅克人聚居的高脚屋,长达200米。这样的生活习惯与何种自然条件或民族习俗有关( )

A.山坡地区,气候干热

B.气候湿热,人们过着聚居生活,种植水稻

C.气候严寒,住木屋

D.热带干旱,人们过着游牧生活

【解析】选B。本题主要考查聚落分布与自然环境的关系。印尼加里曼丹岛的达雅克人聚居地的气候湿热,适宜种植水稻;人们习惯住高脚屋,高脚屋便于通风散热;由于自然条件恶劣,所以过着聚居生活。

9.下列四幅民居邮票图中,反映我国江南水乡特点的是( )

【解析】选D。本题主要考查民居与自然环境的关系。通过读图可知,D图是我国江南民居,房屋高,屋顶坡度陡,反映了当地湿热的水乡特点。

10.(2013·聊城学业考)下面是中纬度的某地区图,仅从图中提供的信息考虑,四地中最不可能形成城市聚落的是( )

A.① B.② C.③ D.④

【解析】选A。本题考查聚落的形成与发展条件。解答本题的关键是看清图例。聚落一般沿河傍水分布,②、③、④都位于沿河、靠海、地势低平的地区,①处位于地势起伏较大、交通不便的丘陵地区,四者相比,①处最不可能形成聚落。

11.下列世界文化遗产与其所在地搭配正确的是( )

A.巴黎塞纳河沿岸——意大利

B.丽江古城——湖南省

C.水上城市威尼斯——法国

D.平遥古城——山西省

【解析】选D。本题考查世界文化遗产分布方面的知识。巴黎塞纳河沿岸位于法国,丽江古城位于云南省,水上城市威尼斯位于意大利,平遥古城位于山西省。

12.在许多国家,世界文化遗产的保护工作已经得到空前的重视,下列做法不正确的是( )

A.减轻旅游活动对文化遗产的破坏

B.控制工业污染对历史性建筑物、雕塑和壁画的侵蚀

C.在著名文化遗产周围禁止修建高大的现代建筑物

D.在故宫里面建大型商场以吸引游客

【解析】选D。本题考查世界文化遗产的有效保护措施。在故宫里面建大型商场以吸引游客,会对故宫造成损害,不利于文化遗产的保护。

13.对于聚落的发展,应持的观点是( )

A.改善居住环境,发展新聚落,代替所有老聚落

B.城市里年代久远的民居,一律拆除,农村的则相反

C.在发展新聚落的同时,保护一些具有民族特色的传统民居

D.传统民居代表特定时期的经济、文化等特点,一律保护

【解析】选C。本题考查了聚落的发展与保护。对于聚落的保护,既不能全盘肯定,也不能全盘否定,在聚落发展中要有选择地保护聚落中特色鲜明、有文化特色的传统民居。

二、综合题

14.读下图,回答下列问题。

(1)聚落划分为乡村聚落和城市聚落两大类,图甲所示的为 聚落,图乙所示的为 聚落。

(2)按照聚落的划分,图丙中A、B、C三处聚落均属于 聚落,三处聚落选址的共同点是 。

(3)A、B、C三处最可能优先发展为城市的是 ,理由是 。

(4)聚落C附近森林资源丰富,如果在C处建一造纸厂是否合理 为什么

【解析】本题综合考查了聚落的分类、聚落的景观差异及影响聚落形成与发展的条件等知识点。第(1)题,分析图甲、图乙两图的景观看出,图甲是城市聚落,图乙是乡村聚落。第(2)题,从图丙分析看出,A、B、C三处聚落规模较小,均属于乡村聚落,三处聚落选址的共同点是地形平坦,沿河分布。第(3)题,A、B、C三处,B处最有可能发展成为城市,该地位于河流交汇处,交通便利。第(4)题,C处位于河流的上游,建造纸厂会对下游造成水污染。

答案:(1)城市 乡村

(2)乡村 地形平坦,沿河分布(答案合理即可)

(3)B 河流交汇处,交通便利

(4)不合理。C处位于河流上游,建造纸厂会对下游造成水污染。

15.根据图中某城市空间形态的变化,回答下列问题。

(1)1949年以前,该城市形态呈 状,街区沿 伸展,当时的主要运输方式是 。

(2)现在与1949年以前相比,聚落主要有哪些变化

(3)目前,该城市呈 状,影响该城市空间形态发生变化的主要原因是什么

【解析】本题主要考查了影响聚落形成与发展的因素及聚落形态与自然环境的关系。从图中可以看出,1949年以前,聚落占地规模小,沿河流呈条带状分布,当时主要的运输方式是水运;现在聚落占地规模明显扩大,在原有的基础上沿交通干线延伸扩展,呈星状分布。

答案:(1)条带 河流 水运

(2)占地规模扩大,交通四通八达。

(3)星 交通运输方式的变化和交通布局的变化。

【知识拓展】城市产生的原因

关于城市产生的原因,可归纳为多种起源学说:

(1)防御说。认为城市的兴建是出于防御的需要。古代城市一般多建有城墙、箭楼、护城河等,防御功能相当突出。

(2)私有制说。认为城市的产生和发展是私有制的结果。

(3)阶级说。城市是阶级社会的产物,是维持一个阶级压迫另一个阶级的重要物质基础。

(4)集市说。商品经济导致集市贸易,而集市贸易的扩大和发展就产生了城市,特别是在重要的商品集散地更易形成城市。

(5)地利说。用地形状况、山川形势、自然资源条件来解释城市的产生和发展。在河流干流与支流汇合处或入海处,在铁路交会的地方,在铁路与河流会合处多形成城市。

(6)生产力说。城市是社会生产力发展的产物。随着社会生产力的不断发展,城市在数量、规模和发展速度上都发生了很大变化。在产业革命后,出现了巨型城市、城市群和城市带。