苏教版高中化学选择性必修2专题1揭示物质结构的奥秘第二单元物质结构研究的范式与方法课件(共47张PPT)

文档属性

| 名称 | 苏教版高中化学选择性必修2专题1揭示物质结构的奥秘第二单元物质结构研究的范式与方法课件(共47张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 5.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 苏教版(2019) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2025-05-12 10:31:15 | ||

图片预览

文档简介

(共47张PPT)

专题1 揭示物质结构的奥秘

第二单元 物质结构研究的范式与方法

学习目标:1.认识物质结构研究的两种范式及其相互关系。2.能举例说明科学假说和 论证、实验方法、模型方法等在物质结构研究中所起的重要作用。3.能描述现代仪器 和手段为测定物质结构、建立相关理论作出的重要贡献。

第*页

研习任务一 物质结构研究的范式

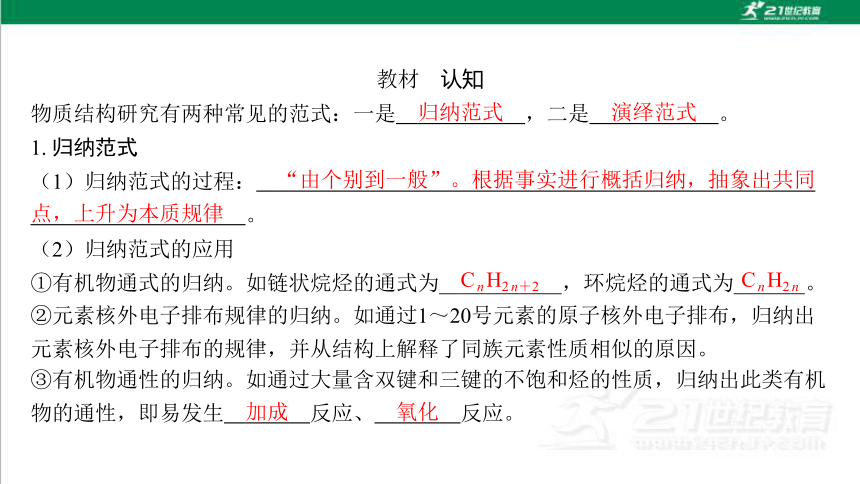

教材 认知

1. 归纳范式

(2)归纳范式的应用

②元素核外电子排布规律的归纳。如通过1~20号元素的原子核外电子排布,归纳出 元素核外电子排布的规律,并从结构上解释了同族元素性质相似的原因。

归纳范式

演绎范式

“由个别到一般”。根据事实进行概括归纳,抽象出共同

点,上升为本质规律

C n H2 n+2

C n H2 n

加成

氧化

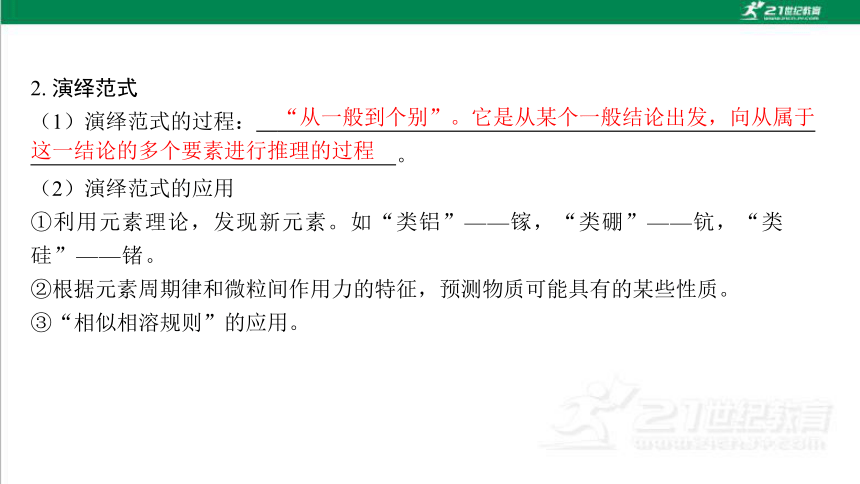

“从一般到个别”。它是从某个一般结论出发,向从属于

这一结论的多个要素进行推理的过程

个别

一般

个别

目的性

结果的正确

性

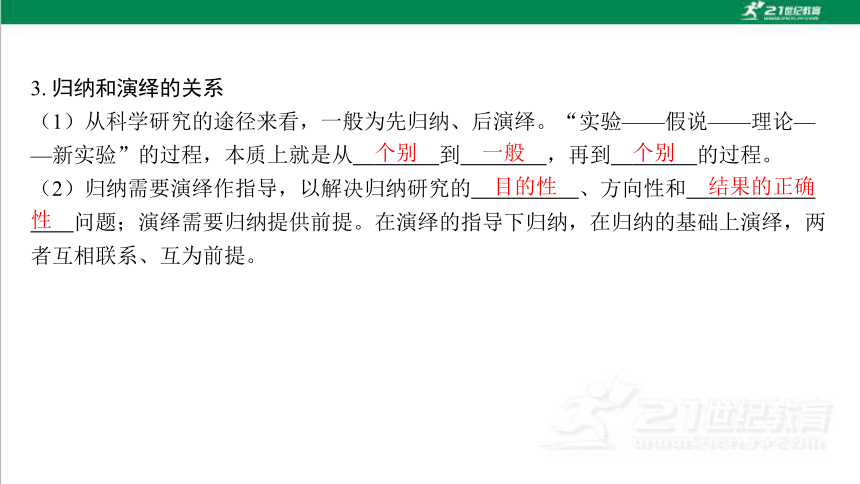

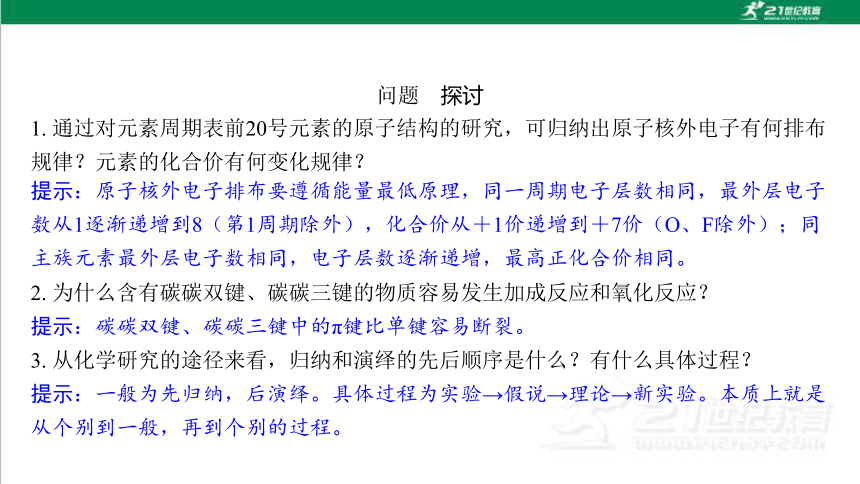

问题 探讨

1. 通过对元素周期表前20号元素的原子结构的研究,可归纳出原子核外电子有何排布 规律?元素的化合价有何变化规律?

提示:原子核外电子排布要遵循能量最低原理,同一周期电子层数相同,最外层电子 数从1逐渐递增到8(第1周期除外),化合价从+1价递增到+7价(O、F除外);同 主族元素最外层电子数相同,电子层数逐渐递增,最高正化合价相同。

2. 为什么含有碳碳双键、碳碳三键的物质容易发生加成反应和氧化反应?

提示:碳碳双键、碳碳三键中的π键比单键容易断裂。

3. 从化学研究的途径来看,归纳和演绎的先后顺序是什么?有什么具体过程?

提示:一般为先归纳,后演绎。具体过程为实验→假说→理论→新实验。本质上就是 从个别到一般,再到个别的过程。

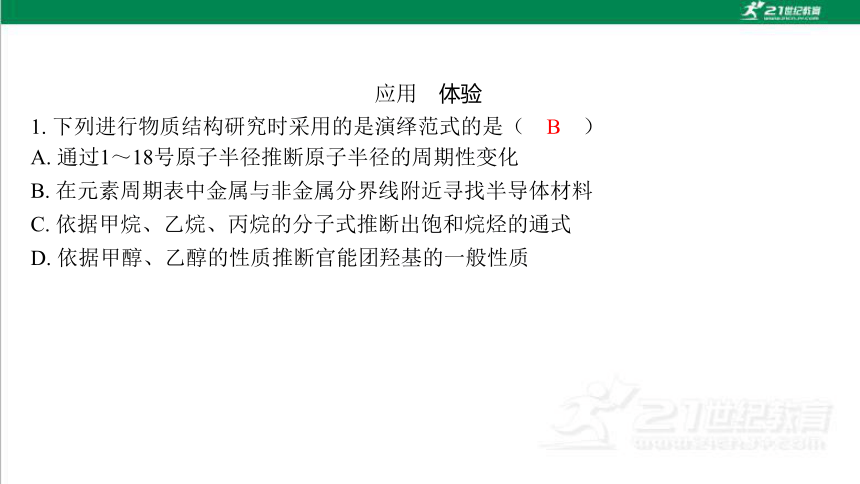

A. 通过1~18号原子半径推断原子半径的周期性变化

B. 在元素周期表中金属与非金属分界线附近寻找半导体材料

C. 依据甲烷、乙烷、丙烷的分子式推断出饱和烷烃的通式

D. 依据甲醇、乙醇的性质推断官能团羟基的一般性质

B

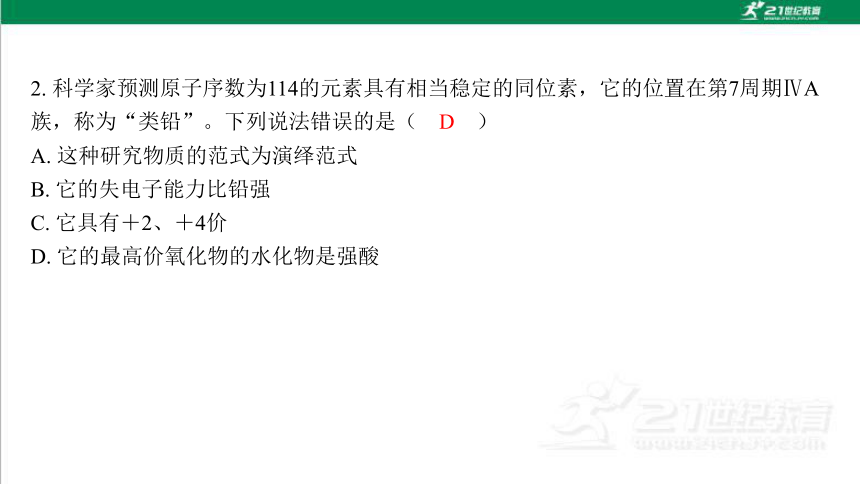

A. 这种研究物质的范式为演绎范式

B. 它的失电子能力比铅强

C. 它具有+2、+4价

D. 它的最高价氧化物的水化物是强酸

D

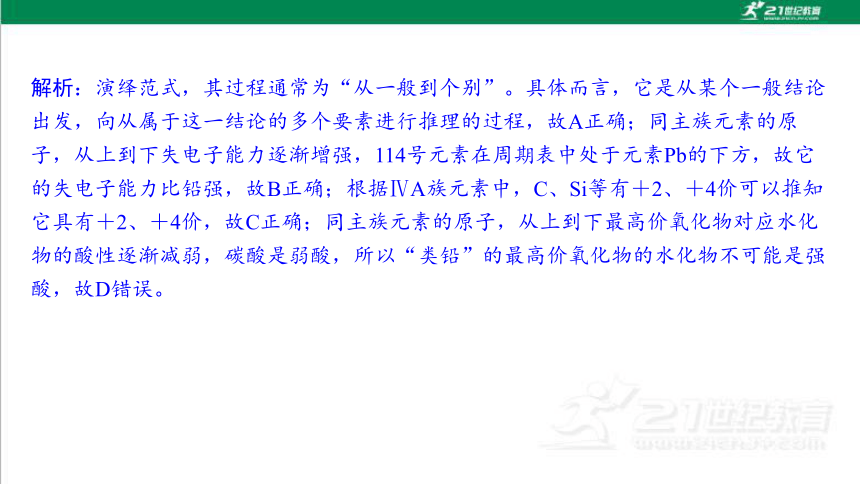

解析:演绎范式,其过程通常为“从一般到个别”。具体而言,它是从某个一般结论 出发,向从属于这一结论的多个要素进行推理的过程,故A正确;同主族元素的原 子,从上到下失电子能力逐渐增强,114号元素在周期表中处于元素Pb的下方,故它 的失电子能力比铅强,故B正确;根据ⅣA族元素中,C、Si等有+2、+4价可以推知 它具有+2、+4价,故C正确;同主族元素的原子,从上到下最高价氧化物对应水化 物的酸性逐渐减弱,碳酸是弱酸,所以“类铅”的最高价氧化物的水化物不可能是强 酸,故D错误。

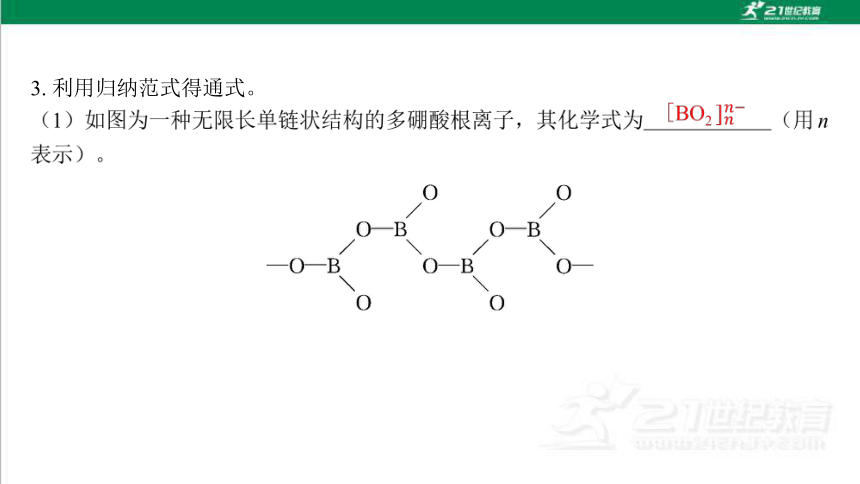

3. 利用归纳范式得通式。

1 2 3 4 5

C2H4 C2H6 C2H6O C2H4O2 C3H6

6 7 8 9 10

C3H8 C3H8O C3H6O2 C4H8 C4H10

解析:由表可知,循环顺序为C n H2 n 、C n H2 n+2、C n H2 n+2O、C n H2 n O2,26=4×6+ 2,则第24项为C7H14O2,第25项为C8H16,第26项为C8H18。

C8H18

第*页

研习任务二 物质结构研究的方法

科学假设和论证

实验

模型建构

假设

假说

推断

得出推论

卢瑟福的α粒子散射

轰击

对撞

量子力学

逻辑推理

模型思维

宏观模型

微观结构模型

道尔顿

汤姆生

卢瑟福

玻尔

利用模型深刻地认识物质的微观结构特点,揭示结构

与性质的关系

问题 探讨

教材P12“利用模型深刻地认识物质的微观结构特点,揭示结构与性质的关系,是模 型研究的重要功能”。如图是某有机物的模型,请根据模型推断这种有机物是什么? 有什么性质?

提示:根据原子的成键特点,该有机物是乙醇。其中含有羟基,能和钠反应放出氢 气,能和乙酸反应生成乙酸乙酯。

A. 化学模型有助于解释一些化学现象

B. 质量守恒定律是大量实验事实的总结

C. 化学家提出的假设都能被实验证实

D. 化学基本原理的应用是有一定条件的

解析:化学家提出的假设并不一定完全正确,有的甚至是错误的,如凯库勒提出的苯 分子结构曾经被认为能够解释苯分子的性质及其不饱和度问题,但是随后通过实验发 现关于苯分子中存在碳碳双键的说法是错误的。

C

A. 假说是对现实中已知事物或现象的一种简化处理

B. 假说是对未知领域的事物或现象提出的一种推测

C. 假说是对一个问题的所有幻想和假定

D. 假说最终都可以变成科学理论

解析:假说是科学家在探索微观世界的过程中,为把握物质的结构及特点而建立的, 它是对未知领域的事物或现象提出的一种推测,然后通过实验或推理去验证它的正确 与否,B正确。

B

A. 道尔顿原子学说存在着缺陷或错误,因而没有积极的作用

B. 科学发现是有止境的

C. 原子结构属于客观事实,没有必要去揭示它

D. 没有科学实验,就没有科学发现

解析:道尔顿的原子学说,对化学的发展产生了重大而积极的影响;原子结构模型的 每一次演变,都是从科学实验开始的;只有揭示物质结构的奥秘,才能把握物质变化 的实质,更好地造福人类;科学发现是无穷无尽的。

D

原子核

正

排斥

大于

解析:(1)极薄的金箔,竟让高速运动的大多数α粒子畅通无阻地通过,证明原子不 是实心的球体,内部有“广阔”的空间。有极少数α粒子被笔直地弹回,证明了原子 核的存在,但占原子极小的体积,否则大部分α粒子不能畅通无阻地通过;同时证明 金原子核的质量远大于α粒子的质量,否则金原子核将有被α粒子弹出的可能;还能证 明金原子核所带电荷种类与α粒子相同,否则两者就会相互吸引;又能证明金原子核 所带电荷数远大于α粒子,否则偏转的就不会是α粒子,而是金原子核。

实验法

第*页

课时作业

A. 归纳范式的过程为“从个别到一般”

B. 由相似相溶规则可推知乙醇易溶于水运用的是归纳法

C. 由甲烷、乙烷、丙烷等的性质可归纳出烷烃的性质

D. 归纳范式就是根据事实进行概括归纳,抽象出共同点

解析:由相似相溶规则可推知乙醇易溶于水运用的是演绎法。

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A. 由乙烯、丙烯均能与Br2、HCl、H2发生加成反应得出烯烃能发生加成反应

B. 在元素理论的指导下,人们于1875年发现了“类铝”(镓)

C. 利用酸的通性推知乙酸可与NaHCO3溶液发生反应

D. 利用元素周期律可推断出还原性:K>Na

解析:由乙烯、丙烯均能与Br2、HCl、H2发生加成反应得出烯烃能发生加成反应,利 用的是归纳法,属于归纳范式。

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A. 演绎范式是从某个一般结论出发,向从属于这一结论的多个要素进行推理的过程

B. 探究物质通性时一般用演绎范式,而预测物质性质时则一般用归纳范式

C. 根据元素周期律,可知原子半径:N>F>K

D. CO2、SO2均能与水反应,所以酸性氧化物也均能与水反应

解析:探究物质通性时一般用归纳范式,而预测物质性质时则一般用演绎范式,B项 错误;原子半径大小应为K>N>F,C项错误;SiO2不能与水反应,D项错误。

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A. 研究物质的结构时,常用到观察、实验、分类、比较、模型、假设等方法

B. 观察是一种有计划、有目的地运用感官考察研究对象的方法

C. 科学家提出的假说一定能成为科学理论

D. 使用模型有助于人们研究物质的结构

解析:观察、实验、分类、比较、模型、假设等是研究物质结构时常用到的方法,A 项正确;观察是一种有计划、有目的地运用感官考察研究对象的方法,B项正确;假 说不一定是正确的,C项错误;通过建构模型对物质或物质的变化进行简化模拟,有 助于人们研究物质的结构,D项正确。

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

a b

A. a、b分子中,Pt原子与2个Cl原子、2个N原子间形成的结构与CH2Cl2相似

B. a、b是不同物质

C. a、b互为同素异形体

D. a、b是同一物质

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

解析:a、b两种分子的结构都是四边形,但它们中的—Cl 与—NH3所处位置不同,前 者是顺式,后者是反式,互为顺反异构体,与CH2Cl2不同;a、b结构不同,化学性质 不同,不是同一物质;同素异形体是对于单质而言的,不能用于化合物。

a b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A. 根据一般规律的预测结果都是正确的

B. 由周期表推断元素是利用了演绎范式

C. 由硅的结构可以通过科学假设和论证方法研究“类硅”的结构

D. 可以通过实验方法研究硅及“类硅”结构的区别

解析:预测可能是正确的,也可能是错误的,要经过不断地重复实验进行论证。

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A. Fe与S反应生成FeS,则Cu与S反应生成Cu2S

B. C在足量的O2中燃烧生成CO2,则S在足量的O2中燃烧生成SO3

C. Cl2与水反应生成HCl和HClO,则F2与水反应生成HF和HFO

D. Na2O2与CO2反应生成Na2CO3和O2,则Na2O2与SO2反应生成Na2SO3和O2

解析:S的氧化性比较弱,S与变价金属Fe反应生成FeS,与Cu反应生成Cu2S,A正 确;C在足量的O2中燃烧生成CO2,而S在足量的O2中燃烧生成SO2,B错误;Cl2与水 反应生成HCl和HClO,但F2与水反应却生成HF和O2,C错误;Na2O2与CO2反应生成 Na2CO3和O2,由于Na2O2具有强氧化性,SO2具有还原性,则Na2O2与SO2反应生成 Na2SO4,不能生成Na2SO3和O2,D错误。

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A. CO2为直线形分子,故CS2也为直线形分子

B. 浓硫酸可以干燥HCl气体,故也可用浓硫酸干燥HI气体

C. Na在空气中燃烧会生成Na2O2,故Li在空气中燃烧也会生成Li2O2

D. 卤族元素单质随核电荷数增加熔点升高,故碱金属单质熔点也随核电荷数增加而 升高

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

解析:CO2和CS2结构相似,都是直线形分子,A正确。浓硫酸可以干燥HCl气体,但 是由于浓硫酸有强氧化性,而HI有还原性,二者容易发生氧化还原反应,因此不能用 浓硫酸干燥HI气体,B错误。Na在空气中燃烧会生成Na2O2,但是由于Li的活动性比 Na弱,在空气中燃烧会生成Li2O,C错误。碱金属单质的熔点随核电荷数的增加而降 低,D错误。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A. 观察(得出SO2的物理性质)→分类(预测SO2的化学性质)→实验(观察实验现 象、验证预测)→比较并得出结论,对于异常现象再预测,再实验,再验证

B. 分类(预测SO2的化学性质)→观察(得出SO2的物理性质)→实验→比较并得出 结论

C. 观察(得出SO2的物理性质)→实验→分类(预测SO2的化学性质)→比较并得出 结论

D. 实验→分类(预测SO2的化学性质)→观察(得出SO2的物理性质)→比较并得出 结论

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

解析:探究SO2的性质时其基本程序是先从色、态方面观察二氧化硫的外观,得出 SO2的物理性质,然后根据二氧化硫可能具有的性质,预测SO2的化学性质,再做实 验验证预测,观察实验并记录现象,再分析实验现象并用已知化学知识解释现象,最 后得出结论,所以A符合。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A. Al与氢氧化钠溶液反应,故Mg也可以

B. 金刚石的硬度大,则C60的硬度也大

C. CO2与SiO2化学式相似,则CO2与SiO2的物理性质也相似

D. 常温下Na与水剧烈反应,故常温下K也能与水剧烈反应

解析:Al与氢氧化钠溶液反应,Mg不能与氢氧化钠溶液反应,故A错误;金刚石是共 价晶体,金刚石的硬度大,C60是分子晶体,C60的硬度小,故B错误;CO2与SiO2都是 酸性氧化物,化学式相似,CO2是分子晶体,熔、沸点低,SiO2是共价晶体,熔、沸 点高,物理性质差异大,故C错误;钾的活泼性大于钠,常温下Na与水剧烈反应,所 以常温下K也能与水剧烈反应,故D正确。

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11. 揭示原子内部结构的奥秘,有助于我们理解所处的物质世界。

a

b c d e

f g

弱

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

b

利用14C的放射性考古断代;12C可作为相对原子质量的基准;0.012 kg 12C含有的碳

原子数为阿伏加德罗常数(任选其二即可)

a

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

(4)古代哲学家们也树立了不少有关物质构成的观点。例如,我国战国时期的惠施 认为物质是无限可分的;而同时期的墨子认为如果物质不存在被分割的条件,物质就 不能被无限分割。惠施的观点可用下图表示:

请你用相同的图示方法表示墨子的观点:

。

解析:墨子认为物质如果不具备被分割的条件则不能被无限分割,所以用线段表示不 能再减小。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12. 元素周期表是学习化学的重要工具,它隐含许多信息和规律。下表所列是六种短 周期元素的原子半径及主要化合价(已知铍元素的原子半径为0.089 nm)。

元素代号 A B C D X Y

原子半径/nm 0.037 0.143 0.102 0.099 0.074 0.075

主要化合价 +1 +3 +6,-2 -1 -2 +5,-3

第3周期ⅥA族

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

a.简单离子的半径:D>C

b.气态氢化物的稳定:D>C

c.最高价氧化物对应的水化物的酸性:C>D

b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

解析:根据表格数据进行分析可知,A的主要化合价为+1价,且其原子半径最小, 故A为H元素,C和X都有-2价,C还有+6价,故C为S元素,B的主要化合价为+3 价,其原子半径大于S,则B为Al元素,D和X的主要化合价为-1价和-2价,根据原 子半径可判断D为Cl元素,X为O元素,Y的主要化合价是+5价和-3价,原子半径大 于氧原子而小于氯原子,则Y是N元素。(3)C为S元素,D为Cl元素,硫离子和氯离 子均有三个电子层,且电子数均为18,电子层结构相同时,核电荷数越大,离子半径 越小,则简单离子半径:D<C,故a项错误;同周期从左到右元素非金属性逐渐增 强,非金属性越强,其气态氢化物越稳定,非金属性:Cl>S,则气态氢化物的稳定 性:D>C,故b项正确;非金属性越强,最高价氧化物对应的水化物的酸性越强,则最高价氧化物对应的水化物的酸性:D>C,故c项错误。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.6 NA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

NH3

PH3

NH3存在分子间氢键,分子间作用力增强,导致熔、

沸点比PH3高

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

专题1 揭示物质结构的奥秘

第二单元 物质结构研究的范式与方法

学习目标:1.认识物质结构研究的两种范式及其相互关系。2.能举例说明科学假说和 论证、实验方法、模型方法等在物质结构研究中所起的重要作用。3.能描述现代仪器 和手段为测定物质结构、建立相关理论作出的重要贡献。

第*页

研习任务一 物质结构研究的范式

教材 认知

1. 归纳范式

(2)归纳范式的应用

②元素核外电子排布规律的归纳。如通过1~20号元素的原子核外电子排布,归纳出 元素核外电子排布的规律,并从结构上解释了同族元素性质相似的原因。

归纳范式

演绎范式

“由个别到一般”。根据事实进行概括归纳,抽象出共同

点,上升为本质规律

C n H2 n+2

C n H2 n

加成

氧化

“从一般到个别”。它是从某个一般结论出发,向从属于

这一结论的多个要素进行推理的过程

个别

一般

个别

目的性

结果的正确

性

问题 探讨

1. 通过对元素周期表前20号元素的原子结构的研究,可归纳出原子核外电子有何排布 规律?元素的化合价有何变化规律?

提示:原子核外电子排布要遵循能量最低原理,同一周期电子层数相同,最外层电子 数从1逐渐递增到8(第1周期除外),化合价从+1价递增到+7价(O、F除外);同 主族元素最外层电子数相同,电子层数逐渐递增,最高正化合价相同。

2. 为什么含有碳碳双键、碳碳三键的物质容易发生加成反应和氧化反应?

提示:碳碳双键、碳碳三键中的π键比单键容易断裂。

3. 从化学研究的途径来看,归纳和演绎的先后顺序是什么?有什么具体过程?

提示:一般为先归纳,后演绎。具体过程为实验→假说→理论→新实验。本质上就是 从个别到一般,再到个别的过程。

A. 通过1~18号原子半径推断原子半径的周期性变化

B. 在元素周期表中金属与非金属分界线附近寻找半导体材料

C. 依据甲烷、乙烷、丙烷的分子式推断出饱和烷烃的通式

D. 依据甲醇、乙醇的性质推断官能团羟基的一般性质

B

A. 这种研究物质的范式为演绎范式

B. 它的失电子能力比铅强

C. 它具有+2、+4价

D. 它的最高价氧化物的水化物是强酸

D

解析:演绎范式,其过程通常为“从一般到个别”。具体而言,它是从某个一般结论 出发,向从属于这一结论的多个要素进行推理的过程,故A正确;同主族元素的原 子,从上到下失电子能力逐渐增强,114号元素在周期表中处于元素Pb的下方,故它 的失电子能力比铅强,故B正确;根据ⅣA族元素中,C、Si等有+2、+4价可以推知 它具有+2、+4价,故C正确;同主族元素的原子,从上到下最高价氧化物对应水化 物的酸性逐渐减弱,碳酸是弱酸,所以“类铅”的最高价氧化物的水化物不可能是强 酸,故D错误。

3. 利用归纳范式得通式。

1 2 3 4 5

C2H4 C2H6 C2H6O C2H4O2 C3H6

6 7 8 9 10

C3H8 C3H8O C3H6O2 C4H8 C4H10

解析:由表可知,循环顺序为C n H2 n 、C n H2 n+2、C n H2 n+2O、C n H2 n O2,26=4×6+ 2,则第24项为C7H14O2,第25项为C8H16,第26项为C8H18。

C8H18

第*页

研习任务二 物质结构研究的方法

科学假设和论证

实验

模型建构

假设

假说

推断

得出推论

卢瑟福的α粒子散射

轰击

对撞

量子力学

逻辑推理

模型思维

宏观模型

微观结构模型

道尔顿

汤姆生

卢瑟福

玻尔

利用模型深刻地认识物质的微观结构特点,揭示结构

与性质的关系

问题 探讨

教材P12“利用模型深刻地认识物质的微观结构特点,揭示结构与性质的关系,是模 型研究的重要功能”。如图是某有机物的模型,请根据模型推断这种有机物是什么? 有什么性质?

提示:根据原子的成键特点,该有机物是乙醇。其中含有羟基,能和钠反应放出氢 气,能和乙酸反应生成乙酸乙酯。

A. 化学模型有助于解释一些化学现象

B. 质量守恒定律是大量实验事实的总结

C. 化学家提出的假设都能被实验证实

D. 化学基本原理的应用是有一定条件的

解析:化学家提出的假设并不一定完全正确,有的甚至是错误的,如凯库勒提出的苯 分子结构曾经被认为能够解释苯分子的性质及其不饱和度问题,但是随后通过实验发 现关于苯分子中存在碳碳双键的说法是错误的。

C

A. 假说是对现实中已知事物或现象的一种简化处理

B. 假说是对未知领域的事物或现象提出的一种推测

C. 假说是对一个问题的所有幻想和假定

D. 假说最终都可以变成科学理论

解析:假说是科学家在探索微观世界的过程中,为把握物质的结构及特点而建立的, 它是对未知领域的事物或现象提出的一种推测,然后通过实验或推理去验证它的正确 与否,B正确。

B

A. 道尔顿原子学说存在着缺陷或错误,因而没有积极的作用

B. 科学发现是有止境的

C. 原子结构属于客观事实,没有必要去揭示它

D. 没有科学实验,就没有科学发现

解析:道尔顿的原子学说,对化学的发展产生了重大而积极的影响;原子结构模型的 每一次演变,都是从科学实验开始的;只有揭示物质结构的奥秘,才能把握物质变化 的实质,更好地造福人类;科学发现是无穷无尽的。

D

原子核

正

排斥

大于

解析:(1)极薄的金箔,竟让高速运动的大多数α粒子畅通无阻地通过,证明原子不 是实心的球体,内部有“广阔”的空间。有极少数α粒子被笔直地弹回,证明了原子 核的存在,但占原子极小的体积,否则大部分α粒子不能畅通无阻地通过;同时证明 金原子核的质量远大于α粒子的质量,否则金原子核将有被α粒子弹出的可能;还能证 明金原子核所带电荷种类与α粒子相同,否则两者就会相互吸引;又能证明金原子核 所带电荷数远大于α粒子,否则偏转的就不会是α粒子,而是金原子核。

实验法

第*页

课时作业

A. 归纳范式的过程为“从个别到一般”

B. 由相似相溶规则可推知乙醇易溶于水运用的是归纳法

C. 由甲烷、乙烷、丙烷等的性质可归纳出烷烃的性质

D. 归纳范式就是根据事实进行概括归纳,抽象出共同点

解析:由相似相溶规则可推知乙醇易溶于水运用的是演绎法。

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A. 由乙烯、丙烯均能与Br2、HCl、H2发生加成反应得出烯烃能发生加成反应

B. 在元素理论的指导下,人们于1875年发现了“类铝”(镓)

C. 利用酸的通性推知乙酸可与NaHCO3溶液发生反应

D. 利用元素周期律可推断出还原性:K>Na

解析:由乙烯、丙烯均能与Br2、HCl、H2发生加成反应得出烯烃能发生加成反应,利 用的是归纳法,属于归纳范式。

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A. 演绎范式是从某个一般结论出发,向从属于这一结论的多个要素进行推理的过程

B. 探究物质通性时一般用演绎范式,而预测物质性质时则一般用归纳范式

C. 根据元素周期律,可知原子半径:N>F>K

D. CO2、SO2均能与水反应,所以酸性氧化物也均能与水反应

解析:探究物质通性时一般用归纳范式,而预测物质性质时则一般用演绎范式,B项 错误;原子半径大小应为K>N>F,C项错误;SiO2不能与水反应,D项错误。

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A. 研究物质的结构时,常用到观察、实验、分类、比较、模型、假设等方法

B. 观察是一种有计划、有目的地运用感官考察研究对象的方法

C. 科学家提出的假说一定能成为科学理论

D. 使用模型有助于人们研究物质的结构

解析:观察、实验、分类、比较、模型、假设等是研究物质结构时常用到的方法,A 项正确;观察是一种有计划、有目的地运用感官考察研究对象的方法,B项正确;假 说不一定是正确的,C项错误;通过建构模型对物质或物质的变化进行简化模拟,有 助于人们研究物质的结构,D项正确。

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

a b

A. a、b分子中,Pt原子与2个Cl原子、2个N原子间形成的结构与CH2Cl2相似

B. a、b是不同物质

C. a、b互为同素异形体

D. a、b是同一物质

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

解析:a、b两种分子的结构都是四边形,但它们中的—Cl 与—NH3所处位置不同,前 者是顺式,后者是反式,互为顺反异构体,与CH2Cl2不同;a、b结构不同,化学性质 不同,不是同一物质;同素异形体是对于单质而言的,不能用于化合物。

a b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A. 根据一般规律的预测结果都是正确的

B. 由周期表推断元素是利用了演绎范式

C. 由硅的结构可以通过科学假设和论证方法研究“类硅”的结构

D. 可以通过实验方法研究硅及“类硅”结构的区别

解析:预测可能是正确的,也可能是错误的,要经过不断地重复实验进行论证。

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A. Fe与S反应生成FeS,则Cu与S反应生成Cu2S

B. C在足量的O2中燃烧生成CO2,则S在足量的O2中燃烧生成SO3

C. Cl2与水反应生成HCl和HClO,则F2与水反应生成HF和HFO

D. Na2O2与CO2反应生成Na2CO3和O2,则Na2O2与SO2反应生成Na2SO3和O2

解析:S的氧化性比较弱,S与变价金属Fe反应生成FeS,与Cu反应生成Cu2S,A正 确;C在足量的O2中燃烧生成CO2,而S在足量的O2中燃烧生成SO2,B错误;Cl2与水 反应生成HCl和HClO,但F2与水反应却生成HF和O2,C错误;Na2O2与CO2反应生成 Na2CO3和O2,由于Na2O2具有强氧化性,SO2具有还原性,则Na2O2与SO2反应生成 Na2SO4,不能生成Na2SO3和O2,D错误。

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A. CO2为直线形分子,故CS2也为直线形分子

B. 浓硫酸可以干燥HCl气体,故也可用浓硫酸干燥HI气体

C. Na在空气中燃烧会生成Na2O2,故Li在空气中燃烧也会生成Li2O2

D. 卤族元素单质随核电荷数增加熔点升高,故碱金属单质熔点也随核电荷数增加而 升高

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

解析:CO2和CS2结构相似,都是直线形分子,A正确。浓硫酸可以干燥HCl气体,但 是由于浓硫酸有强氧化性,而HI有还原性,二者容易发生氧化还原反应,因此不能用 浓硫酸干燥HI气体,B错误。Na在空气中燃烧会生成Na2O2,但是由于Li的活动性比 Na弱,在空气中燃烧会生成Li2O,C错误。碱金属单质的熔点随核电荷数的增加而降 低,D错误。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A. 观察(得出SO2的物理性质)→分类(预测SO2的化学性质)→实验(观察实验现 象、验证预测)→比较并得出结论,对于异常现象再预测,再实验,再验证

B. 分类(预测SO2的化学性质)→观察(得出SO2的物理性质)→实验→比较并得出 结论

C. 观察(得出SO2的物理性质)→实验→分类(预测SO2的化学性质)→比较并得出 结论

D. 实验→分类(预测SO2的化学性质)→观察(得出SO2的物理性质)→比较并得出 结论

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

解析:探究SO2的性质时其基本程序是先从色、态方面观察二氧化硫的外观,得出 SO2的物理性质,然后根据二氧化硫可能具有的性质,预测SO2的化学性质,再做实 验验证预测,观察实验并记录现象,再分析实验现象并用已知化学知识解释现象,最 后得出结论,所以A符合。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A. Al与氢氧化钠溶液反应,故Mg也可以

B. 金刚石的硬度大,则C60的硬度也大

C. CO2与SiO2化学式相似,则CO2与SiO2的物理性质也相似

D. 常温下Na与水剧烈反应,故常温下K也能与水剧烈反应

解析:Al与氢氧化钠溶液反应,Mg不能与氢氧化钠溶液反应,故A错误;金刚石是共 价晶体,金刚石的硬度大,C60是分子晶体,C60的硬度小,故B错误;CO2与SiO2都是 酸性氧化物,化学式相似,CO2是分子晶体,熔、沸点低,SiO2是共价晶体,熔、沸 点高,物理性质差异大,故C错误;钾的活泼性大于钠,常温下Na与水剧烈反应,所 以常温下K也能与水剧烈反应,故D正确。

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11. 揭示原子内部结构的奥秘,有助于我们理解所处的物质世界。

a

b c d e

f g

弱

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

b

利用14C的放射性考古断代;12C可作为相对原子质量的基准;0.012 kg 12C含有的碳

原子数为阿伏加德罗常数(任选其二即可)

a

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

(4)古代哲学家们也树立了不少有关物质构成的观点。例如,我国战国时期的惠施 认为物质是无限可分的;而同时期的墨子认为如果物质不存在被分割的条件,物质就 不能被无限分割。惠施的观点可用下图表示:

请你用相同的图示方法表示墨子的观点:

。

解析:墨子认为物质如果不具备被分割的条件则不能被无限分割,所以用线段表示不 能再减小。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12. 元素周期表是学习化学的重要工具,它隐含许多信息和规律。下表所列是六种短 周期元素的原子半径及主要化合价(已知铍元素的原子半径为0.089 nm)。

元素代号 A B C D X Y

原子半径/nm 0.037 0.143 0.102 0.099 0.074 0.075

主要化合价 +1 +3 +6,-2 -1 -2 +5,-3

第3周期ⅥA族

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

a.简单离子的半径:D>C

b.气态氢化物的稳定:D>C

c.最高价氧化物对应的水化物的酸性:C>D

b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

解析:根据表格数据进行分析可知,A的主要化合价为+1价,且其原子半径最小, 故A为H元素,C和X都有-2价,C还有+6价,故C为S元素,B的主要化合价为+3 价,其原子半径大于S,则B为Al元素,D和X的主要化合价为-1价和-2价,根据原 子半径可判断D为Cl元素,X为O元素,Y的主要化合价是+5价和-3价,原子半径大 于氧原子而小于氯原子,则Y是N元素。(3)C为S元素,D为Cl元素,硫离子和氯离 子均有三个电子层,且电子数均为18,电子层结构相同时,核电荷数越大,离子半径 越小,则简单离子半径:D<C,故a项错误;同周期从左到右元素非金属性逐渐增 强,非金属性越强,其气态氢化物越稳定,非金属性:Cl>S,则气态氢化物的稳定 性:D>C,故b项正确;非金属性越强,最高价氧化物对应的水化物的酸性越强,则最高价氧化物对应的水化物的酸性:D>C,故c项错误。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.6 NA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

NH3

PH3

NH3存在分子间氢键,分子间作用力增强,导致熔、

沸点比PH3高

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12