2025年浙江省中考语文总复习:文体意识: 掌握合宜规范的文体技能 课件(共50张ppt)

文档属性

| 名称 | 2025年浙江省中考语文总复习:文体意识: 掌握合宜规范的文体技能 课件(共50张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 244.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-12 14:36:59 | ||

图片预览

文档简介

(共50张PPT)

文体意识:掌握合宜规范的文体技能

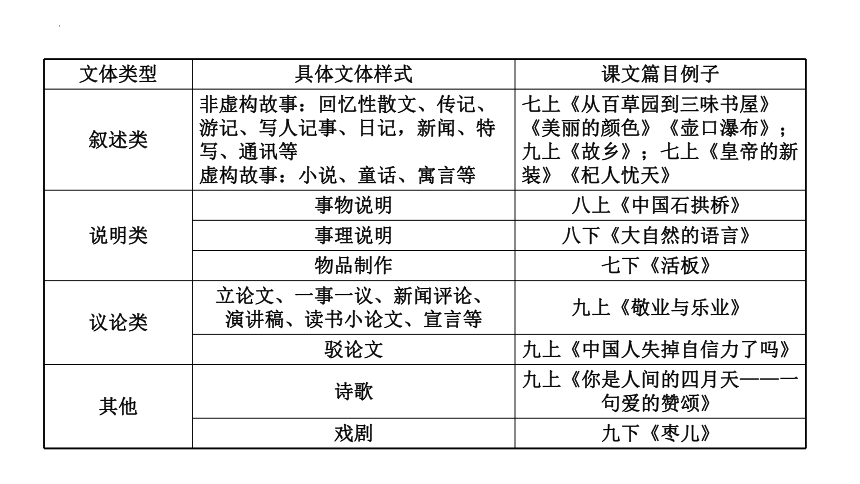

一、识记常见的具体文体样式

通常将写作的文体按表达方式进行划分,主要有叙述类、说明类、议论类三大类。具体到写作的文体,建议按实际交流需要选择文体,并进行更加细致的切分:

文体类型 具体文体样式 课文篇目例子

叙述类 非虚构故事:回忆性散文、传记、游记、写人记事、日记,新闻、特写、通讯等 虚构故事:小说、童话、寓言等 七上《从百草园到三味书屋》《美丽的颜色》《壶口瀑布》;九上《故乡》;七上《皇帝的新装》《杞人忧天》

说明类 事物说明 八上《中国石拱桥》

事理说明 八下《大自然的语言》

物品制作 七下《活板》

议论类 立论文、一事一议、新闻评论、 演讲稿、读书小论文、宣言等 九上《敬业与乐业》

驳论文 九上《中国人失掉自信力了吗》

其他 诗歌 九上《你是人间的四月天——一句爱的赞颂》

戏剧 九下《枣儿》

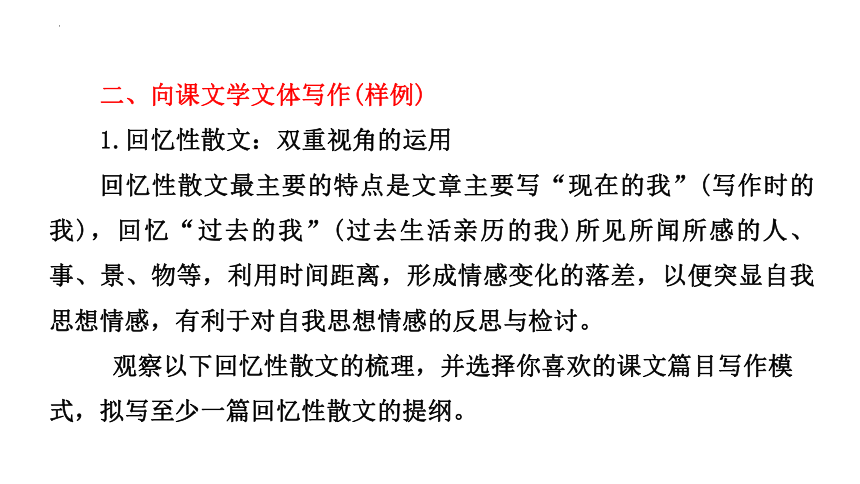

二、向课文学文体写作(样例)

1.回忆性散文:双重视角的运用

回忆性散文最主要的特点是文章主要写“现在的我”(写作时的我),回忆“过去的我”(过去生活亲历的我)所见所闻所感的人、事、景、物等,利用时间距离,形成情感变化的落差,以便突显自我思想情感,有利于对自我思想情感的反思与检讨。

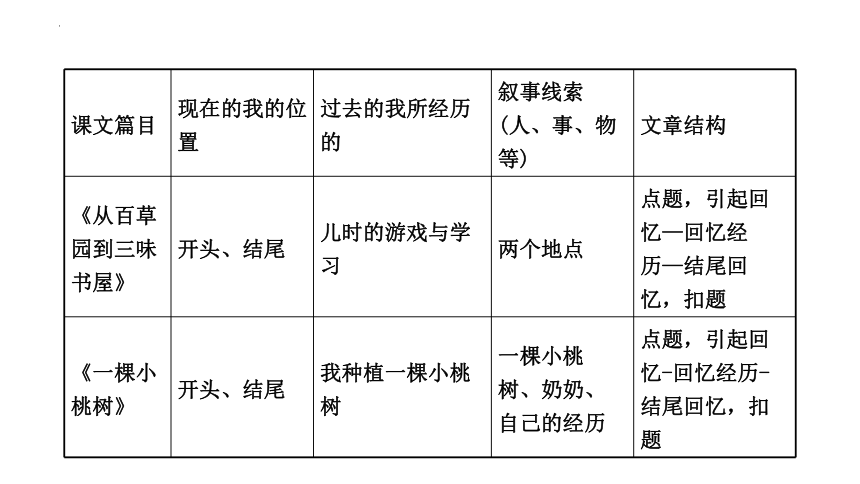

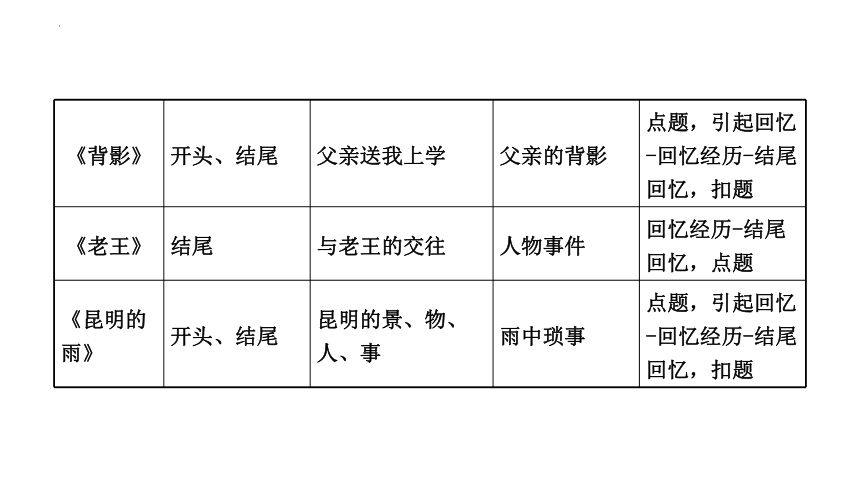

观察以下回忆性散文的梳理,并选择你喜欢的课文篇目写作模式,拟写至少一篇回忆性散文的提纲。

课文篇目 现在的我的位置 过去的我所经历的 叙事线索(人、事、物等) 文章结构

《从百草园到三味书屋》 开头、结尾 儿时的游戏与学习 两个地点 点题,引起回忆—回忆经历—结尾回忆,扣题

《一棵小桃树》 开头、结尾 我种植一棵小桃树 一棵小桃树、奶奶、自己的经历 点题,引起回忆-回忆经历-结尾回忆,扣题

《背影》 开头、结尾 父亲送我上学 父亲的背影 点题,引起回忆-回忆经历-结尾回忆,扣题

《老王》 结尾 与老王的交往 人物事件 回忆经历-结尾回忆,点题

《昆明的雨》 开头、结尾 昆明的景、物、人、事 雨中琐事 点题,引起回忆-回忆经历-结尾回忆,扣题

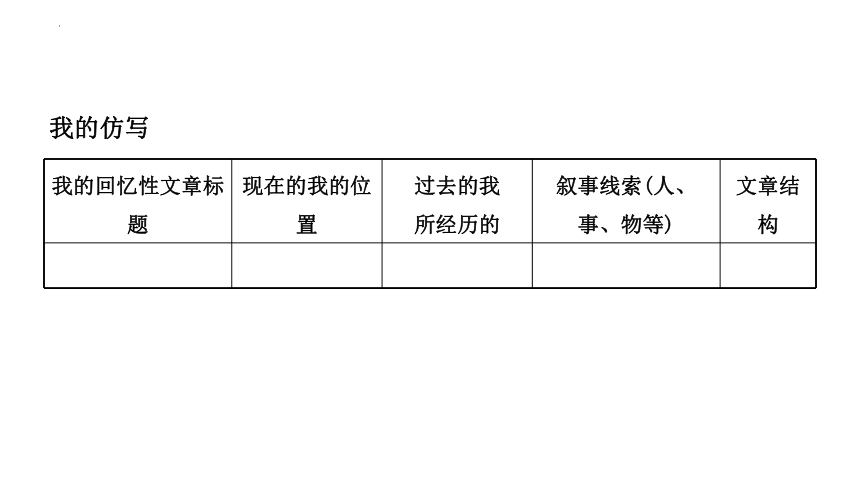

我的仿写

我的回忆性文章标题 现在的我的位置 过去的我 所经历的 叙事线索(人、 事、物等) 文章结构

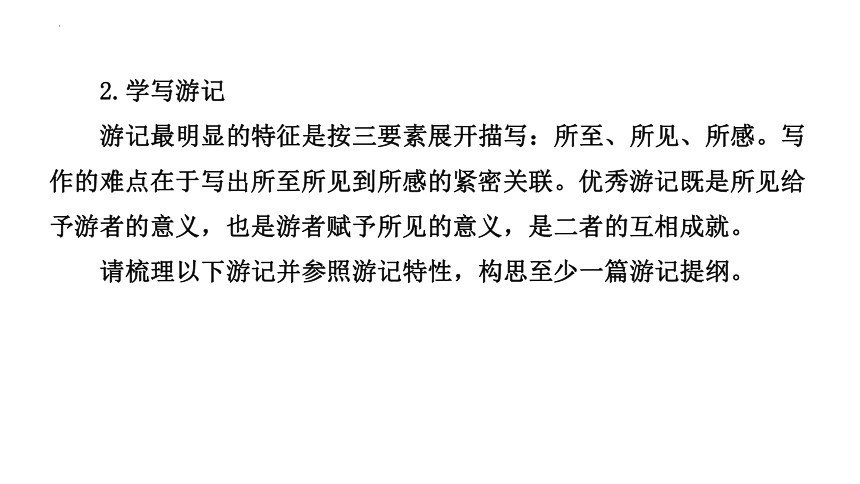

2.学写游记

游记最明显的特征是按三要素展开描写:所至、所见、所感。写作的难点在于写出所至所见到所感的紧密关联。优秀游记既是所见给予游者的意义,也是游者赋予所见的意义,是二者的互相成就。

请梳理以下游记并参照游记特性,构思至少一篇游记提纲。

课文篇目 最佳所至 最佳所见 最深所感 关联点 记叙线索

《壶口瀑布》

《登勃朗峰》

《在长江源头各拉丹冬》

《一滴水经过丽江》

我的游记 所至 所见 所感 关联点 记叙线索

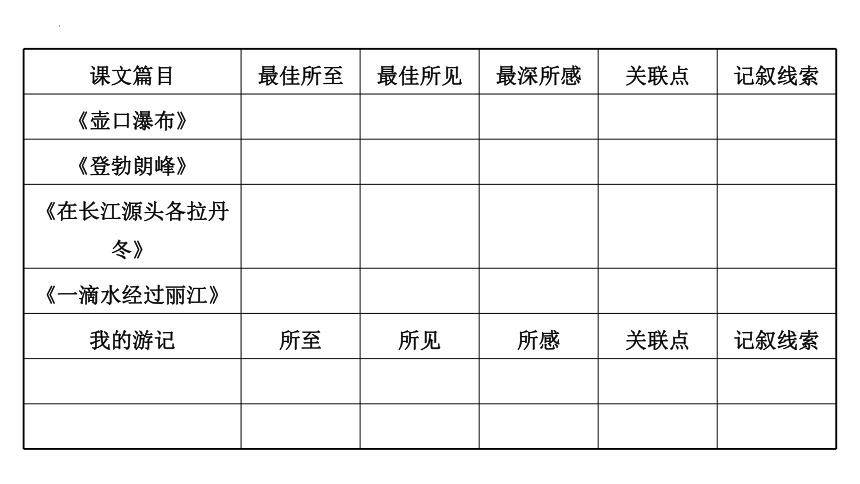

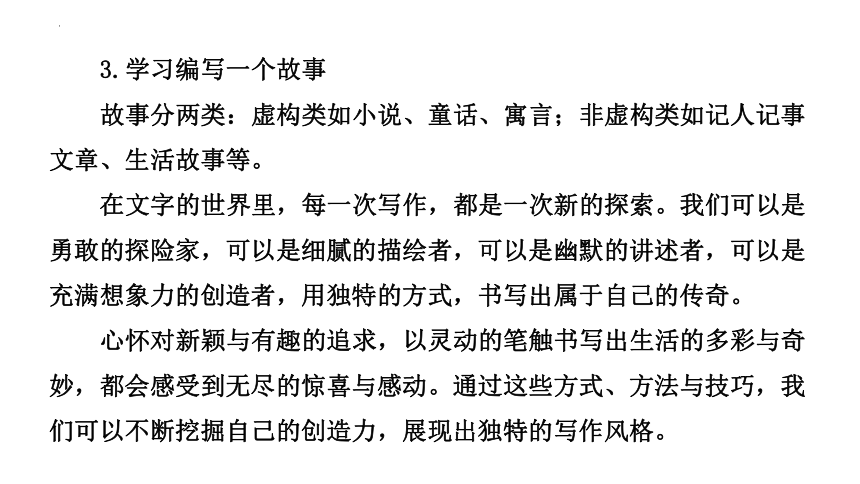

3.学习编写一个故事

故事分两类:虚构类如小说、童话、寓言;非虚构类如记人记事文章、生活故事等。

在文字的世界里,每一次写作,都是一次新的探索。我们可以是勇敢的探险家,可以是细腻的描绘者,可以是幽默的讲述者,可以是充满想象力的创造者,用独特的方式,书写出属于自己的传奇。

心怀对新颖与有趣的追求,以灵动的笔触书写出生活的多彩与奇妙,都会感受到无尽的惊喜与感动。通过这些方式、方法与技巧,我们可以不断挖掘自己的创造力,展现出独特的写作风格。

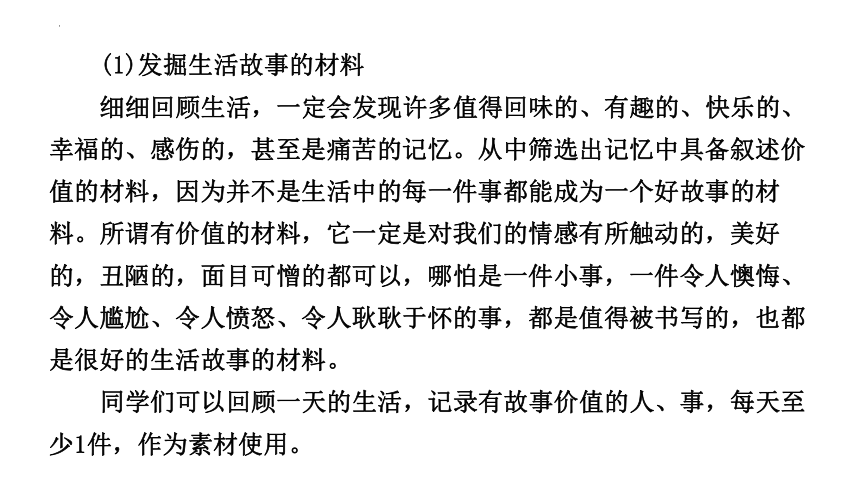

(1)发掘生活故事的材料

细细回顾生活,一定会发现许多值得回味的、有趣的、快乐的、幸福的、感伤的,甚至是痛苦的记忆。从中筛选出记忆中具备叙述价值的材料,因为并不是生活中的每一件事都能成为一个好故事的材料。所谓有价值的材料,它一定是对我们的情感有所触动的,美好的,丑陋的,面目可憎的都可以,哪怕是一件小事,一件令人懊悔、令人尴尬、令人愤怒、令人耿耿于怀的事,都是值得被书写的,也都是很好的生活故事的材料。

同学们可以回顾一天的生活,记录有故事价值的人、事,每天至少1件,作为素材使用。

(2)如何将生活故事展开写

在发掘、筛选出有价值的生活故事材料以后,如何把它组织起来,形成一个完整的故事呢?可以采用“串联故事情节”讲述故事方法。先写一个故事的概括,再对里面的情节和细节进行完善和丰富,可以用序号把情节和细节连缀起来,这些情节和细节构成了故事的最主要内容。

某位亲人离开人世的故事(这只是一个处理素材的例子),可以这样处理故事的情节和细节:

内容序列 情节展开 具体细节

1.去医院探望 看到亲人的样貌,已经快认不出了 可以对他/她现在的样貌和精神状态展开描述,描述要以动作为主,如吞咽、喘息、对话、翻身等具体动作描述,越细致越好。同时找出几个印象最为深刻的过往的生活片段展开叙述,可以回顾过往温馨的、伤感的场面,甚至是你犯了错,亲人训斥你的场面。

2.亲人去世前的最后一面 把所见所感写下来,要反映自己的真实情感 他/她此时的样貌和精神状态、对晚辈的不舍、对生命的留恋等,以及你的感受。

内容序列 情节展开 具体细节

3.在学校或其他地方听到噩耗 写听到噩耗的反应,兼写过往的回忆等 细节要精、例子要少,一两个典型的细节回顾即可。

4.奔丧 奔丧过程 把奔丧的细节写下来,家人的忙碌、痛楚等,可以抒情,但要节制。

5.以一个之前和他/她相处的细节结束 相处片段 表达哀思。

参照以上示例,以某件事或人物为线索,运用串联故事情节编写故事的方法完成以下练习:

故事名称:

内容序列 主要情节 细节展开

4.如何用一招讲一个吸引人的故事?

有一种讲故事的模式叫找到人物身上的“弧光”,即打破刻板印象的故事。先看下面这个故事:

老 姜

陈三旺梦想成真做了一家建筑公司的老总。陈三旺从不拖欠工人工资,每到发工资的日子,陈三旺就开上桑塔纳来到工地上,提着黑皮包到工棚里,把花名册摊开放在桌上,挨个叫着工人的名字。

他从黑皮包里掏出一沓钱来,把钱从正面数一遍,反转再数一遍,才把钱递到工人手里。陈三旺还说:“这是3000块钱,你数数,可甭弄差了。”工人也就很认真把钱数从正面数一遍,反转再数一遍,说声对,才在花名册上签上自己的名字。陈三旺数钱从来没出过差错,时间长了人们发现陈三旺拿钱就很准,他从一沓钱中捏出一把钱,就是要数的钱数。

时间久了,工人们在陈三旺发工资的时候,接到钱大都就不再数了。陈三旺就说:“都把钱好好数数,这样我心里才踏实。”可习惯了也就不说这个话了。有个工人老姜和别人不一样。陈三旺把钱交到他手里的时候,每次他都当面再数两遍才签上自己的名字。有人说老姜解裤子放屁白费手续,老姜说:“还是数数好。”陈三旺也觉得老姜这人古怪。

那天,又发工资。发到最后一名时,陈三旺的电话响了,他父亲得了急病。陈三旺没顾上数钱就把钱递到工人手里,工人接了钱就在花名册上签上名字。

谁知偏偏出了差错,工人花钱时发现少了1000块钱,急的当着大伙的面哭了。老姜这时从自己兜里掏出1000块钱说:“陈总多给了我1000块钱,我给你吧。”那工人也就把钱接了去。这事儿传到陈三旺耳朵里,他心想,老姜当着他面数了钱,发现多给了他钱也不早说?就把老姜开除了。

后来,夫人告诉陈三旺,那天临时急用,她从发工资的黑皮包里拿了1000块钱。陈三旺才知道冤枉了老姜,再找老姜,已经不知道哪里去了。

我们可以这样梳理与解析这个故事:

人物 情节结构 人物故事情节设置 故事构思 人物刻板印象变化

老姜 故事开端 老板已数过工资,老姜总要再数一次 树立对人物的刻板印象 怕吃亏、贪便宜、自私、不信任他人

故事缘起、发展 一个工人发现少了工资,老姜说自己正好多了;老姜被老板怀疑不诚实,被开除了 印证人物的刻板印象的事件

故事反转(真相揭露) 后来发现缺少的工资是老板夫人临时拿走了 用实际故事(事实真相)击碎它 助人为乐、相信并维护他人信誉

故事结局 最后老板发现是冤枉了老姜,却已找不到人家 找到刻板印象的对立面

通过故事开端,我们了解到老姜这个人物给陈老板的刻板印象是“怕吃亏、贪便宜、自私、不信任他人”,之后陈老板发现老姜多拿了1000元工资却不说,反而自作主张给了少拿工资的工人,因此找借口开除了老姜。怎样扭转刻板印象呢?自然是事实真相,工人少了的工资原来被老板夫人临时有事拿走,老姜自然也没有多拿工资。这时,老姜给人的刻板印象已经被一个实际故事击碎了;结局老姜不做任何解释离开,再次维护了企业老板公正公平的信誉。故事到此,完美塑造并突出了人物身上“助人为乐、相信并维护他人信誉”的弧光。

这种编写故事的模式可以归纳为三句话:树立并用事实印证对人物的刻板印象;找到人物刻板印象的对立面;用实际故事(事实真相)击碎刻板印象。

课文中许多故事(小说)其实也是符合这个故事模式的,只不过是稍微复杂一些。比如鲁迅的《故乡》,少年的“我”带着对闰土、杨二嫂的一个美好的刻板印象于二十年后回乡搬家,遇到现在精神、物质极度穷困的闰土与尖酸刻薄的杨二嫂。小说中的刻板印象是反方向的变化,从而突显深层的社会原因(辛亥革命的不彻底);人物多元,非此一个。再比如《我的叔叔于勒》,从前于勒叔叔给人的刻板印象

是败家子,一封家信使于勒成为有教养、有本事、全家摆脱困境的希望所寄;一次偶然的游玩,发现了于勒当下生活真相,于是于勒叔叔又重回刻板印象。这篇小说在情节上将刻板印象进行了一次反复,突显物质至上的社会生活现状与小人物生活的无奈辛酸。

请用找到人物的“弧光”、打破身上刻板印象的故事模式,按下表编写一个简单的生活人物故事(虚构或非虚构)。

人物 故事构思 人物刻板印象变化 人物故事情节设置

树立对人物的刻板印象

印证刻板印象的事件

用实际故事(事实真相) 击碎刻板印象

☆范文示例

那一刻令我感动

窗外的太阳灿烂,天空碧蓝,和煦的风儿吹进窗内,也吹入了我的心田。

这让我想起了上八年级时的一件事情。

都说初二是承上启下的关键时期,老师最为严厉,果不其然,我就遇上了一位令我终身难忘的女班主任老师(我们呼之曰老板),也经历了一件令我终身难忘的事情。

这位老师对于全班同学来说,无疑是一位严厉而负责的好老师,但对于我来说却是“噩梦”。因为我在班里是“有多动症”的学生,常让老师逮着“小辫子”,于是屡遭惩罚,饱受折磨。

这一天,趁老板不在,我把一位同学的衣服猛地一下扔到吊灯上,那位同学一扯,不小心把灯扯下来了,只听一声绝望的碎裂,但见灯管落地,尸骸遍地,我的大脑“嗡”的一声,木呆呆站在了原地,耳边只是哼哼地盘旋着一句话“怎么办,怎么办,我该怎么办”。

我回过神来,赶紧手忙脚乱地收拾残局,结果一不小心,玻璃扎伤了手,随即血洒教室,但我咬牙坚持着,也顾不上那么多了,只想赶快打扫完“战场”,千万别让老板知道,以免受惩罚。

世上之事,越怕什么,就越来什么,当我抬起头来的时候,陡然看见老板就站在讲台上,真不知她是何时进来的。

班长连忙走到老板面前,把事情的始末报告了她,我看着老板的脸,忐忑不安,颤抖不已,心跳抑制不住地加速,默默祈祷着“老板你好,老板你好,可千万不要惩罚我啊”。

班长汇报完毕,只见老板柳眉一竖,那犀利的目光仿佛X光可以穿透一切,朝我扫来,我的心顿时提到了嗓子眼,虽是炎炎夏日,我却如坠冰窖。

老板朝我玉手一挥,我的腿微微颤抖起来,随即不受控制地往外走去,动作僵硬得像个机器人。

走到门口,老板突然问我:“手还疼吗?”

一时间,我竟不知怎么回答。

到了办公室,她二话没说,就打开急救箱,为我包扎起来。没想到她竟然懂得医术,待她仔仔细细给我包扎好手,目光中透露的是浓浓的关切。她又温和地问我手还疼不疼,此时她那凝结的柳眉早已融化,嘴角也挂着一丝暖笑。

我一时语塞,早已想好的理由最终被我转化成了三个字“对不起”,此时此刻,没有更多的语言可以表达我的感动,先前对老师的嫌怨和不满早已化作尘埃,随风逝去。

我和老师相视一笑。

走出老板的办公室,只见窗外湛蓝的天空上飘着几抹白云,阳光和煦地洒在地面上。

这个夏天,这个难忘的时刻令我感动至极,值得我在生命的长河中永远珍藏。

5.编写童话与寓言

童话,儿童文学的一种体裁,通过丰富的想象、幻想和夸张来编写适合于儿童阅读的故事。童话具有语言通俗生动,故事情节离奇曲折、引人入胜的特点。童话常采用拟人的手法,赋予鸟兽虫鱼、花草树木等生命,使其拥有人的思想感情。

寓言是用比喻性的故事来寄托意味深长的道理,给人以启示的文学体裁,字数不多,但言简意赅,带有讽刺或劝诫的性质。

童话与寓言都是虚构的故事,有其独特的语言表达,比如模糊化的时间、地点、类型化的人物设定等,反复的情节、夸张的手法、意想不到的结局等。当你准备写一个故事时,可以先构思一个现实的故事,再将其转化成童话与寓言。

以下是对课文中童话与寓言知识的梳理,可仿照其结构与写法,编写一则童话或寓言提纲:

课文篇目 时间、地点 设定(模糊化) 人物角色 设定(类型化) 情节的反复 夸张手法

《皇帝的新装》 很久以前,有个国家 皇帝、骗子、大臣、随从、百姓 老大臣看新装、大臣看新装、皇帝看新装…… 神奇的新装有一个特性

《杞人忧天》 从前、杞国 杞人、晓之者 三次对答 因忧天地崩坠而废寝食者

☆资料链接

请你积累:“新颖而有趣”的故事讲述技巧

一、反转思维。打破常规,颠覆传统的认知与逻辑,以意想不到的角度展开叙述。比如,写一个英雄并非高大威猛,而是一个看似平凡甚至有些懦弱的人,但在关键时刻却爆发出惊人的勇气和力量。这种反转能瞬间抓住读者注意力,使其在惊讶中沉浸于故事之中。比如欧·亨利式的反转法等。

二、细节放大镜。将目光聚焦在那些容易被忽视的微小细节上,通过细腻描绘,让读者宛如身临其境。可以是一片落叶的纹理,或是一个人不经意间的小动作、微妙的表情变化。这些细节如同拼图的碎片,拼凑出一个生动而真实的画面。细节最动人,也以细节打动人。

三、故事嵌套。在一个大故事中巧妙地嵌入一个个小的故事,如同俄罗斯套娃一般,层层展开,充满惊喜。每个小故事都能为整体增添丰富的层次和内涵,在不断的发现中感受到无穷的乐趣。适合于散文、小说甚至是脱口秀。

四、跨空间对话。让不同时代、不同地域的人物或元素在同一个场景中相遇、交流。这种奇妙的组合能碰撞出绚烂的火花,产生奇妙的化学反应,激发读者的想象力和好奇心。比如在国外度过中国节、品尝中国美食、体验不同的教育模式或者域外见闻游记、古今穿越等。

五、拟人化与奇幻元素。赋予非生命的事物以人的情感和行为,或是引入奇幻的元素,如魔法、精灵等。让日常的事物变得鲜活有趣,想象的翅膀在奇幻的天空中自由翱翔。

六、幽默诙谐的语言。运用巧妙的双关语、俏皮话、夸张等手法,文字充满诙谐感。读者在轻松愉悦的氛围中阅读,更容易产生共鸣和喜爱。作家莫言有言:“故事不精练,语言不俏皮,总归无人问津。作家是玩语言功夫的手艺人,靠锤炼文字吃饭。”

七、设置悬念。像抛出一个个谜团,勾起读者的探究欲望,迫不及待地想要知道答案。悬念可以贯穿始终,也可以在关键时刻抛出,牢牢抓住读者的心。如希区柯克的作品、斯蒂芬·金的作品等。

八、多元视角。不但从单一主角的视角来叙述,还可以切换不同人物的视角,甚至可以是动物、物体的视角。这样的故事,更加立体、全面,展现出不同的侧面和可能性。比如猫眼看世界,从猫的眼睛里看世界是怎样的呢?或者从青蛙的眼睛里看的世界是怎样的呢?

九、象征与隐喻。通过具体的形象或事物,来象征或隐喻某种抽象的概念或情感。让读者在品味中领悟更深层次的意义,挖掘宝藏一般充满惊喜。如同作家刘震云说过,文学的背后一定是哲学,象征与隐喻的具体化、细节化,必不可少。

十、打乱时间顺序。不按照传统的时间线性顺序来讲述故事,而是打乱、跳跃,通过回忆、闪回等手法,制造出一种错落有致的节奏感,让读者在时间的穿梭中感受故事的魅力。魔幻现实的作品都属于此类。

十一、融合多种文体。将诗歌、散文、小说、戏剧等多种文体融合在一篇作品中,打破文体的界限,创造出独特的风格。让文字在不同的形式中跳跃、转换,带来全新的阅读体验。莫言说:“作为创意产业的源头,文学不妨多从其他的艺术门类取经,哪怕观赏杂技表演、芭蕾舞演出,我也会琢磨借鉴其中的美感。”

6.学写驳论文

驳论文是常见的一种议论文。这种性质的文章,一般在开头先列出错误的作法或观点,然后通过分析指出错误的实质,或直接批驳(驳论点),或间接批驳(驳论据、驳论证),继而针锋相对地提出自己的观点并加以论证。驳论文最大的特点,就是边破边立,有破有立,在批驳对方做法和观点的同时(破),树立自己的正确观点(立)。所以,有时候也将驳论叫树靶子与打靶子。

我们以鲁迅先生的驳论文《中国人失掉自信力了吗》为例。鲁迅先生先提出对手错误的观点“中国人失掉自信力了”,然后针对这个观点中的两个核心概念“自信力”与“中国人”进行批驳,指出这个错误观点中的所谓“自信力”不如称之为“他信力”“自欺力”;指出这个观点中的“中国人”只是少部分中国人,即搽在表面的自欺欺人的脂粉,无法代表全体中国人;最后树立自己的观点:真正的中国人是那些地底下的中国筋骨和脊梁,从来没有失掉自信力。列表梳理如下:

驳论文结构 批驳过程的展开及事实

提出要批驳的观点 中国人失掉自信力了

分析错误观点的核心概念 自信力 中国人

逐一批驳核心概念 其实是失掉他信力、发展自欺力 一部分中国人、全体中国人、中国的脊梁,谁才失掉了自信力?

树立自己的观点 地底下中国人的脊梁绝没有失掉自信力

从以下题目选择其一,写一个驳论文的提纲。

(1)某媒体说:奶茶正在毁掉中国年轻人。

(2)现在的许多幼儿园开始“小学化”,也就是孩子一上幼儿园,便教他们小学才需要学的东西,比如背诵唐诗、学习一百以内的加减法等。如果有的幼儿园“去小学化”,那么许多家长就选择开设小学课程的幼儿园。

(3)日前,“中学教师面试一半是博士”的话题冲上热搜第一。据报道,北京师范大学生物学的硕士研究生缑晓雪表示,自己最近参加了一个深圳“四大校”(深圳最好的四所中学)的面试,生物学进入面试的有7个人,7人中有4个人都是博士,她听在场面试的人说,化学那边应聘的全都是博士。对此,网友评论说:“博士去中小学是大材小用。”

驳论文结构 批驳过程的展开及事实

提出要批驳的观点

分析错误观点的存在问题

逐一批驳错误观点的问题

树立自己的观点

☆范文示例

别让“凡事要趁早”放大教育焦虑

在家庭教育中,我们经常引用一些名言,比如“出名要趁早”“不能让孩子输在起跑线上”。但忽略语境和具体条件,也容

易走向反面。当下弥漫在不少家长中的教育焦虑,与此密不可分。

(列举错误事实,提出话题)

“出名要趁早”转化成教育观念,就成了“识字要趁早”“报班

要趁早”“出国要趁早”,总之“凡事要趁早”;“不能让孩子输在

起跑线上”更是如此,既然不能输在起跑线上,也不能输在长跑途

中,更不能输在终点线上。

“凡事要趁早”的思维加剧了现实中的教育焦虑,而教育焦虑的

蔓延又反过来助推着“凡事要趁早”思维的流播。在这种群体性焦虑

的氛围中,很多家长身不由己地被推着往前走,有的甚至慢慢丧失理

智,只顾埋头快跑,顾不上抬头看一眼前方。

(联想错误事实,加以拓展)

(指出危害)

洞悉了上述心态,一些看似不正常的教育现象,也就不难理解。

教育是慢的艺术,需要一个静待花开的过程。当一些家长、教

师仍在驱赶着孩子在更早更快的道路上狂奔时,事实却在不断证明

着其不可持续性。

(分析现状)

(亮出观点)

在“凡事要趁早”的教育环境中,教育被异化成一种速度的比拼、时间的消耗。在这种非良性竞争的模式下,几乎不可能有孩子成为真正的赢家。对于这种教育怪现状,显然不能听之任之。

(提出办法,表明希望)

文体意识:掌握合宜规范的文体技能

一、识记常见的具体文体样式

通常将写作的文体按表达方式进行划分,主要有叙述类、说明类、议论类三大类。具体到写作的文体,建议按实际交流需要选择文体,并进行更加细致的切分:

文体类型 具体文体样式 课文篇目例子

叙述类 非虚构故事:回忆性散文、传记、游记、写人记事、日记,新闻、特写、通讯等 虚构故事:小说、童话、寓言等 七上《从百草园到三味书屋》《美丽的颜色》《壶口瀑布》;九上《故乡》;七上《皇帝的新装》《杞人忧天》

说明类 事物说明 八上《中国石拱桥》

事理说明 八下《大自然的语言》

物品制作 七下《活板》

议论类 立论文、一事一议、新闻评论、 演讲稿、读书小论文、宣言等 九上《敬业与乐业》

驳论文 九上《中国人失掉自信力了吗》

其他 诗歌 九上《你是人间的四月天——一句爱的赞颂》

戏剧 九下《枣儿》

二、向课文学文体写作(样例)

1.回忆性散文:双重视角的运用

回忆性散文最主要的特点是文章主要写“现在的我”(写作时的我),回忆“过去的我”(过去生活亲历的我)所见所闻所感的人、事、景、物等,利用时间距离,形成情感变化的落差,以便突显自我思想情感,有利于对自我思想情感的反思与检讨。

观察以下回忆性散文的梳理,并选择你喜欢的课文篇目写作模式,拟写至少一篇回忆性散文的提纲。

课文篇目 现在的我的位置 过去的我所经历的 叙事线索(人、事、物等) 文章结构

《从百草园到三味书屋》 开头、结尾 儿时的游戏与学习 两个地点 点题,引起回忆—回忆经历—结尾回忆,扣题

《一棵小桃树》 开头、结尾 我种植一棵小桃树 一棵小桃树、奶奶、自己的经历 点题,引起回忆-回忆经历-结尾回忆,扣题

《背影》 开头、结尾 父亲送我上学 父亲的背影 点题,引起回忆-回忆经历-结尾回忆,扣题

《老王》 结尾 与老王的交往 人物事件 回忆经历-结尾回忆,点题

《昆明的雨》 开头、结尾 昆明的景、物、人、事 雨中琐事 点题,引起回忆-回忆经历-结尾回忆,扣题

我的仿写

我的回忆性文章标题 现在的我的位置 过去的我 所经历的 叙事线索(人、 事、物等) 文章结构

2.学写游记

游记最明显的特征是按三要素展开描写:所至、所见、所感。写作的难点在于写出所至所见到所感的紧密关联。优秀游记既是所见给予游者的意义,也是游者赋予所见的意义,是二者的互相成就。

请梳理以下游记并参照游记特性,构思至少一篇游记提纲。

课文篇目 最佳所至 最佳所见 最深所感 关联点 记叙线索

《壶口瀑布》

《登勃朗峰》

《在长江源头各拉丹冬》

《一滴水经过丽江》

我的游记 所至 所见 所感 关联点 记叙线索

3.学习编写一个故事

故事分两类:虚构类如小说、童话、寓言;非虚构类如记人记事文章、生活故事等。

在文字的世界里,每一次写作,都是一次新的探索。我们可以是勇敢的探险家,可以是细腻的描绘者,可以是幽默的讲述者,可以是充满想象力的创造者,用独特的方式,书写出属于自己的传奇。

心怀对新颖与有趣的追求,以灵动的笔触书写出生活的多彩与奇妙,都会感受到无尽的惊喜与感动。通过这些方式、方法与技巧,我们可以不断挖掘自己的创造力,展现出独特的写作风格。

(1)发掘生活故事的材料

细细回顾生活,一定会发现许多值得回味的、有趣的、快乐的、幸福的、感伤的,甚至是痛苦的记忆。从中筛选出记忆中具备叙述价值的材料,因为并不是生活中的每一件事都能成为一个好故事的材料。所谓有价值的材料,它一定是对我们的情感有所触动的,美好的,丑陋的,面目可憎的都可以,哪怕是一件小事,一件令人懊悔、令人尴尬、令人愤怒、令人耿耿于怀的事,都是值得被书写的,也都是很好的生活故事的材料。

同学们可以回顾一天的生活,记录有故事价值的人、事,每天至少1件,作为素材使用。

(2)如何将生活故事展开写

在发掘、筛选出有价值的生活故事材料以后,如何把它组织起来,形成一个完整的故事呢?可以采用“串联故事情节”讲述故事方法。先写一个故事的概括,再对里面的情节和细节进行完善和丰富,可以用序号把情节和细节连缀起来,这些情节和细节构成了故事的最主要内容。

某位亲人离开人世的故事(这只是一个处理素材的例子),可以这样处理故事的情节和细节:

内容序列 情节展开 具体细节

1.去医院探望 看到亲人的样貌,已经快认不出了 可以对他/她现在的样貌和精神状态展开描述,描述要以动作为主,如吞咽、喘息、对话、翻身等具体动作描述,越细致越好。同时找出几个印象最为深刻的过往的生活片段展开叙述,可以回顾过往温馨的、伤感的场面,甚至是你犯了错,亲人训斥你的场面。

2.亲人去世前的最后一面 把所见所感写下来,要反映自己的真实情感 他/她此时的样貌和精神状态、对晚辈的不舍、对生命的留恋等,以及你的感受。

内容序列 情节展开 具体细节

3.在学校或其他地方听到噩耗 写听到噩耗的反应,兼写过往的回忆等 细节要精、例子要少,一两个典型的细节回顾即可。

4.奔丧 奔丧过程 把奔丧的细节写下来,家人的忙碌、痛楚等,可以抒情,但要节制。

5.以一个之前和他/她相处的细节结束 相处片段 表达哀思。

参照以上示例,以某件事或人物为线索,运用串联故事情节编写故事的方法完成以下练习:

故事名称:

内容序列 主要情节 细节展开

4.如何用一招讲一个吸引人的故事?

有一种讲故事的模式叫找到人物身上的“弧光”,即打破刻板印象的故事。先看下面这个故事:

老 姜

陈三旺梦想成真做了一家建筑公司的老总。陈三旺从不拖欠工人工资,每到发工资的日子,陈三旺就开上桑塔纳来到工地上,提着黑皮包到工棚里,把花名册摊开放在桌上,挨个叫着工人的名字。

他从黑皮包里掏出一沓钱来,把钱从正面数一遍,反转再数一遍,才把钱递到工人手里。陈三旺还说:“这是3000块钱,你数数,可甭弄差了。”工人也就很认真把钱数从正面数一遍,反转再数一遍,说声对,才在花名册上签上自己的名字。陈三旺数钱从来没出过差错,时间长了人们发现陈三旺拿钱就很准,他从一沓钱中捏出一把钱,就是要数的钱数。

时间久了,工人们在陈三旺发工资的时候,接到钱大都就不再数了。陈三旺就说:“都把钱好好数数,这样我心里才踏实。”可习惯了也就不说这个话了。有个工人老姜和别人不一样。陈三旺把钱交到他手里的时候,每次他都当面再数两遍才签上自己的名字。有人说老姜解裤子放屁白费手续,老姜说:“还是数数好。”陈三旺也觉得老姜这人古怪。

那天,又发工资。发到最后一名时,陈三旺的电话响了,他父亲得了急病。陈三旺没顾上数钱就把钱递到工人手里,工人接了钱就在花名册上签上名字。

谁知偏偏出了差错,工人花钱时发现少了1000块钱,急的当着大伙的面哭了。老姜这时从自己兜里掏出1000块钱说:“陈总多给了我1000块钱,我给你吧。”那工人也就把钱接了去。这事儿传到陈三旺耳朵里,他心想,老姜当着他面数了钱,发现多给了他钱也不早说?就把老姜开除了。

后来,夫人告诉陈三旺,那天临时急用,她从发工资的黑皮包里拿了1000块钱。陈三旺才知道冤枉了老姜,再找老姜,已经不知道哪里去了。

我们可以这样梳理与解析这个故事:

人物 情节结构 人物故事情节设置 故事构思 人物刻板印象变化

老姜 故事开端 老板已数过工资,老姜总要再数一次 树立对人物的刻板印象 怕吃亏、贪便宜、自私、不信任他人

故事缘起、发展 一个工人发现少了工资,老姜说自己正好多了;老姜被老板怀疑不诚实,被开除了 印证人物的刻板印象的事件

故事反转(真相揭露) 后来发现缺少的工资是老板夫人临时拿走了 用实际故事(事实真相)击碎它 助人为乐、相信并维护他人信誉

故事结局 最后老板发现是冤枉了老姜,却已找不到人家 找到刻板印象的对立面

通过故事开端,我们了解到老姜这个人物给陈老板的刻板印象是“怕吃亏、贪便宜、自私、不信任他人”,之后陈老板发现老姜多拿了1000元工资却不说,反而自作主张给了少拿工资的工人,因此找借口开除了老姜。怎样扭转刻板印象呢?自然是事实真相,工人少了的工资原来被老板夫人临时有事拿走,老姜自然也没有多拿工资。这时,老姜给人的刻板印象已经被一个实际故事击碎了;结局老姜不做任何解释离开,再次维护了企业老板公正公平的信誉。故事到此,完美塑造并突出了人物身上“助人为乐、相信并维护他人信誉”的弧光。

这种编写故事的模式可以归纳为三句话:树立并用事实印证对人物的刻板印象;找到人物刻板印象的对立面;用实际故事(事实真相)击碎刻板印象。

课文中许多故事(小说)其实也是符合这个故事模式的,只不过是稍微复杂一些。比如鲁迅的《故乡》,少年的“我”带着对闰土、杨二嫂的一个美好的刻板印象于二十年后回乡搬家,遇到现在精神、物质极度穷困的闰土与尖酸刻薄的杨二嫂。小说中的刻板印象是反方向的变化,从而突显深层的社会原因(辛亥革命的不彻底);人物多元,非此一个。再比如《我的叔叔于勒》,从前于勒叔叔给人的刻板印象

是败家子,一封家信使于勒成为有教养、有本事、全家摆脱困境的希望所寄;一次偶然的游玩,发现了于勒当下生活真相,于是于勒叔叔又重回刻板印象。这篇小说在情节上将刻板印象进行了一次反复,突显物质至上的社会生活现状与小人物生活的无奈辛酸。

请用找到人物的“弧光”、打破身上刻板印象的故事模式,按下表编写一个简单的生活人物故事(虚构或非虚构)。

人物 故事构思 人物刻板印象变化 人物故事情节设置

树立对人物的刻板印象

印证刻板印象的事件

用实际故事(事实真相) 击碎刻板印象

☆范文示例

那一刻令我感动

窗外的太阳灿烂,天空碧蓝,和煦的风儿吹进窗内,也吹入了我的心田。

这让我想起了上八年级时的一件事情。

都说初二是承上启下的关键时期,老师最为严厉,果不其然,我就遇上了一位令我终身难忘的女班主任老师(我们呼之曰老板),也经历了一件令我终身难忘的事情。

这位老师对于全班同学来说,无疑是一位严厉而负责的好老师,但对于我来说却是“噩梦”。因为我在班里是“有多动症”的学生,常让老师逮着“小辫子”,于是屡遭惩罚,饱受折磨。

这一天,趁老板不在,我把一位同学的衣服猛地一下扔到吊灯上,那位同学一扯,不小心把灯扯下来了,只听一声绝望的碎裂,但见灯管落地,尸骸遍地,我的大脑“嗡”的一声,木呆呆站在了原地,耳边只是哼哼地盘旋着一句话“怎么办,怎么办,我该怎么办”。

我回过神来,赶紧手忙脚乱地收拾残局,结果一不小心,玻璃扎伤了手,随即血洒教室,但我咬牙坚持着,也顾不上那么多了,只想赶快打扫完“战场”,千万别让老板知道,以免受惩罚。

世上之事,越怕什么,就越来什么,当我抬起头来的时候,陡然看见老板就站在讲台上,真不知她是何时进来的。

班长连忙走到老板面前,把事情的始末报告了她,我看着老板的脸,忐忑不安,颤抖不已,心跳抑制不住地加速,默默祈祷着“老板你好,老板你好,可千万不要惩罚我啊”。

班长汇报完毕,只见老板柳眉一竖,那犀利的目光仿佛X光可以穿透一切,朝我扫来,我的心顿时提到了嗓子眼,虽是炎炎夏日,我却如坠冰窖。

老板朝我玉手一挥,我的腿微微颤抖起来,随即不受控制地往外走去,动作僵硬得像个机器人。

走到门口,老板突然问我:“手还疼吗?”

一时间,我竟不知怎么回答。

到了办公室,她二话没说,就打开急救箱,为我包扎起来。没想到她竟然懂得医术,待她仔仔细细给我包扎好手,目光中透露的是浓浓的关切。她又温和地问我手还疼不疼,此时她那凝结的柳眉早已融化,嘴角也挂着一丝暖笑。

我一时语塞,早已想好的理由最终被我转化成了三个字“对不起”,此时此刻,没有更多的语言可以表达我的感动,先前对老师的嫌怨和不满早已化作尘埃,随风逝去。

我和老师相视一笑。

走出老板的办公室,只见窗外湛蓝的天空上飘着几抹白云,阳光和煦地洒在地面上。

这个夏天,这个难忘的时刻令我感动至极,值得我在生命的长河中永远珍藏。

5.编写童话与寓言

童话,儿童文学的一种体裁,通过丰富的想象、幻想和夸张来编写适合于儿童阅读的故事。童话具有语言通俗生动,故事情节离奇曲折、引人入胜的特点。童话常采用拟人的手法,赋予鸟兽虫鱼、花草树木等生命,使其拥有人的思想感情。

寓言是用比喻性的故事来寄托意味深长的道理,给人以启示的文学体裁,字数不多,但言简意赅,带有讽刺或劝诫的性质。

童话与寓言都是虚构的故事,有其独特的语言表达,比如模糊化的时间、地点、类型化的人物设定等,反复的情节、夸张的手法、意想不到的结局等。当你准备写一个故事时,可以先构思一个现实的故事,再将其转化成童话与寓言。

以下是对课文中童话与寓言知识的梳理,可仿照其结构与写法,编写一则童话或寓言提纲:

课文篇目 时间、地点 设定(模糊化) 人物角色 设定(类型化) 情节的反复 夸张手法

《皇帝的新装》 很久以前,有个国家 皇帝、骗子、大臣、随从、百姓 老大臣看新装、大臣看新装、皇帝看新装…… 神奇的新装有一个特性

《杞人忧天》 从前、杞国 杞人、晓之者 三次对答 因忧天地崩坠而废寝食者

☆资料链接

请你积累:“新颖而有趣”的故事讲述技巧

一、反转思维。打破常规,颠覆传统的认知与逻辑,以意想不到的角度展开叙述。比如,写一个英雄并非高大威猛,而是一个看似平凡甚至有些懦弱的人,但在关键时刻却爆发出惊人的勇气和力量。这种反转能瞬间抓住读者注意力,使其在惊讶中沉浸于故事之中。比如欧·亨利式的反转法等。

二、细节放大镜。将目光聚焦在那些容易被忽视的微小细节上,通过细腻描绘,让读者宛如身临其境。可以是一片落叶的纹理,或是一个人不经意间的小动作、微妙的表情变化。这些细节如同拼图的碎片,拼凑出一个生动而真实的画面。细节最动人,也以细节打动人。

三、故事嵌套。在一个大故事中巧妙地嵌入一个个小的故事,如同俄罗斯套娃一般,层层展开,充满惊喜。每个小故事都能为整体增添丰富的层次和内涵,在不断的发现中感受到无穷的乐趣。适合于散文、小说甚至是脱口秀。

四、跨空间对话。让不同时代、不同地域的人物或元素在同一个场景中相遇、交流。这种奇妙的组合能碰撞出绚烂的火花,产生奇妙的化学反应,激发读者的想象力和好奇心。比如在国外度过中国节、品尝中国美食、体验不同的教育模式或者域外见闻游记、古今穿越等。

五、拟人化与奇幻元素。赋予非生命的事物以人的情感和行为,或是引入奇幻的元素,如魔法、精灵等。让日常的事物变得鲜活有趣,想象的翅膀在奇幻的天空中自由翱翔。

六、幽默诙谐的语言。运用巧妙的双关语、俏皮话、夸张等手法,文字充满诙谐感。读者在轻松愉悦的氛围中阅读,更容易产生共鸣和喜爱。作家莫言有言:“故事不精练,语言不俏皮,总归无人问津。作家是玩语言功夫的手艺人,靠锤炼文字吃饭。”

七、设置悬念。像抛出一个个谜团,勾起读者的探究欲望,迫不及待地想要知道答案。悬念可以贯穿始终,也可以在关键时刻抛出,牢牢抓住读者的心。如希区柯克的作品、斯蒂芬·金的作品等。

八、多元视角。不但从单一主角的视角来叙述,还可以切换不同人物的视角,甚至可以是动物、物体的视角。这样的故事,更加立体、全面,展现出不同的侧面和可能性。比如猫眼看世界,从猫的眼睛里看世界是怎样的呢?或者从青蛙的眼睛里看的世界是怎样的呢?

九、象征与隐喻。通过具体的形象或事物,来象征或隐喻某种抽象的概念或情感。让读者在品味中领悟更深层次的意义,挖掘宝藏一般充满惊喜。如同作家刘震云说过,文学的背后一定是哲学,象征与隐喻的具体化、细节化,必不可少。

十、打乱时间顺序。不按照传统的时间线性顺序来讲述故事,而是打乱、跳跃,通过回忆、闪回等手法,制造出一种错落有致的节奏感,让读者在时间的穿梭中感受故事的魅力。魔幻现实的作品都属于此类。

十一、融合多种文体。将诗歌、散文、小说、戏剧等多种文体融合在一篇作品中,打破文体的界限,创造出独特的风格。让文字在不同的形式中跳跃、转换,带来全新的阅读体验。莫言说:“作为创意产业的源头,文学不妨多从其他的艺术门类取经,哪怕观赏杂技表演、芭蕾舞演出,我也会琢磨借鉴其中的美感。”

6.学写驳论文

驳论文是常见的一种议论文。这种性质的文章,一般在开头先列出错误的作法或观点,然后通过分析指出错误的实质,或直接批驳(驳论点),或间接批驳(驳论据、驳论证),继而针锋相对地提出自己的观点并加以论证。驳论文最大的特点,就是边破边立,有破有立,在批驳对方做法和观点的同时(破),树立自己的正确观点(立)。所以,有时候也将驳论叫树靶子与打靶子。

我们以鲁迅先生的驳论文《中国人失掉自信力了吗》为例。鲁迅先生先提出对手错误的观点“中国人失掉自信力了”,然后针对这个观点中的两个核心概念“自信力”与“中国人”进行批驳,指出这个错误观点中的所谓“自信力”不如称之为“他信力”“自欺力”;指出这个观点中的“中国人”只是少部分中国人,即搽在表面的自欺欺人的脂粉,无法代表全体中国人;最后树立自己的观点:真正的中国人是那些地底下的中国筋骨和脊梁,从来没有失掉自信力。列表梳理如下:

驳论文结构 批驳过程的展开及事实

提出要批驳的观点 中国人失掉自信力了

分析错误观点的核心概念 自信力 中国人

逐一批驳核心概念 其实是失掉他信力、发展自欺力 一部分中国人、全体中国人、中国的脊梁,谁才失掉了自信力?

树立自己的观点 地底下中国人的脊梁绝没有失掉自信力

从以下题目选择其一,写一个驳论文的提纲。

(1)某媒体说:奶茶正在毁掉中国年轻人。

(2)现在的许多幼儿园开始“小学化”,也就是孩子一上幼儿园,便教他们小学才需要学的东西,比如背诵唐诗、学习一百以内的加减法等。如果有的幼儿园“去小学化”,那么许多家长就选择开设小学课程的幼儿园。

(3)日前,“中学教师面试一半是博士”的话题冲上热搜第一。据报道,北京师范大学生物学的硕士研究生缑晓雪表示,自己最近参加了一个深圳“四大校”(深圳最好的四所中学)的面试,生物学进入面试的有7个人,7人中有4个人都是博士,她听在场面试的人说,化学那边应聘的全都是博士。对此,网友评论说:“博士去中小学是大材小用。”

驳论文结构 批驳过程的展开及事实

提出要批驳的观点

分析错误观点的存在问题

逐一批驳错误观点的问题

树立自己的观点

☆范文示例

别让“凡事要趁早”放大教育焦虑

在家庭教育中,我们经常引用一些名言,比如“出名要趁早”“不能让孩子输在起跑线上”。但忽略语境和具体条件,也容

易走向反面。当下弥漫在不少家长中的教育焦虑,与此密不可分。

(列举错误事实,提出话题)

“出名要趁早”转化成教育观念,就成了“识字要趁早”“报班

要趁早”“出国要趁早”,总之“凡事要趁早”;“不能让孩子输在

起跑线上”更是如此,既然不能输在起跑线上,也不能输在长跑途

中,更不能输在终点线上。

“凡事要趁早”的思维加剧了现实中的教育焦虑,而教育焦虑的

蔓延又反过来助推着“凡事要趁早”思维的流播。在这种群体性焦虑

的氛围中,很多家长身不由己地被推着往前走,有的甚至慢慢丧失理

智,只顾埋头快跑,顾不上抬头看一眼前方。

(联想错误事实,加以拓展)

(指出危害)

洞悉了上述心态,一些看似不正常的教育现象,也就不难理解。

教育是慢的艺术,需要一个静待花开的过程。当一些家长、教

师仍在驱赶着孩子在更早更快的道路上狂奔时,事实却在不断证明

着其不可持续性。

(分析现状)

(亮出观点)

在“凡事要趁早”的教育环境中,教育被异化成一种速度的比拼、时间的消耗。在这种非良性竞争的模式下,几乎不可能有孩子成为真正的赢家。对于这种教育怪现状,显然不能听之任之。

(提出办法,表明希望)

同课章节目录