湖北省襄阳市第三十一中学2024—2025学年度九年级下学期期中历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 湖北省襄阳市第三十一中学2024—2025学年度九年级下学期期中历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 279.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-12 18:30:40 | ||

图片预览

文档简介

襄阳市第三十一中学九年级2025年4月 期中历史试题

一、选择题(每题2分,共24分)

1、我国把航天梦藏在一些熟悉的名字里,如载人飞船叫“神舟”、空间站叫“天宫”、探月工程叫“嫦娥”,还有“天问”“玉兔”“祝融”“鹊桥”“悟空”“墨子”等等。这些彰显中国魅力的航空航天器命名( )

A.提高了国威军威 B.彰显了文化自信 C.维护了世界和平 D.提升了综合国力

2、张骞首次出使西域时,听说了安息(今伊朗高原和两河流域)的情况。再次出使西域时,他派副使访问了安息。张骞通西域后,大量“殊方异物”和异国风土人情的记录传到中国;西域使节来到汉朝,并将西域礼物送给汉武帝。这说明张骞通西域( )

A.改善了国家的财政状况 B.有利于“文景之治”的出现

C.加强中央对地方的控制 D.促进了西汉与西域相互了解

3、魏晋以来,内迁的各族人民与当地汉人错居杂处,开始过着定居的生活。十六国北朝政权的统治者,与汉族士人合作,沿袭中原地区原有的统治方式。这一时期的民族关系在总体上( )

A.民族隔阅完全消解 B.“胡”“汉”观念加强C.经济文化交流锐减D.民族关系趋于和缓

4、宋代笔记体散记文《东京梦华录》记载,汴梁城内有大大小小多家茶店,它们分布在热闹的市井街巷中,店里有吹拉弹唱各种服务,是平民百姓们日常歇息,谈事的场所。这表明当时( )

A.经济政策不断调整 B.坊市制度被打破C.人们思想观念进步D.商品经济的发展

5、“沉睡三千年,一醒惊天下。”2022年春晚节目中,以“三星堆”文化为背景的舞蹈《金面》惊艳四方,节目中还原青铜神树、青铜面具等出土文物造型,部分文物与河南安阳殷墟、山西陶寺遗址、江西新干遗址等地出土的青铜器有相似之处又各具特色。这体现了( )

A.中华文化的新起源 B、中原传统文化的地位

C、多民族国家的形成 D、中华文明的多元一体

6、南朝天文学家、数学家祖冲之“不虚(凭空)推(推崇)古人”“亲量圭尺,躬察仪漏”。据此可知,祖冲之具有( ) A.艰苦奋斗的节约意识 B.锐意进取的改革意识

C.注重实践的科学精神 D.公而忘私的奉献精神

7、明末清初白话短篇小说从刊刻(包括翻刻)地点看,现存明刊本小说中,浙江23部,江苏24部,福建4部,江西1部,安徽1部。从小说作者(或编者)籍贯来看,都以浙江杭州、江苏苏州为主。这一现象从本质上反映了江浙地区( )

A.文化教育事业兴盛 B.商品经济发展繁荣 C.造纸技术十分发达 D.印刷技术领先全国

8、第二次鸦片战争期间,侵略军所到之处,中国人民群众都自发进行了抵抗。恩格斯当时指出:“这是一场维护中华民族生存的人民战争。”中国民众自发抵抗侵略的行为

A.彰显了爱国主义情怀 B.推动了洋务运动的开展

C.维护了国家主权完整 D.避免了中国半殖民地化

9、杜威《中国的新文化》一文中,大力宣扬“新文化运动为中国未来的希望打下了最为坚实的基础,也试图让中国人相信需要改变传统的思维方式,那么政治、经济、军事、技术等的改革也将随之水到渠成。”这里“最为坚实的基础”指的是( )

A.宣传了马克思主义思想 B.辛亥革命推翻清朝的统治

C.掀起了思想解放的潮流 D.近代民族资本主义的发展

10、抗日战争期间,中国共产党始终不渝坚持抗战、团结、进步,反对妥协、分裂、倒退,在进入战略相持阶段后,中国共产党领导的敌后战场抗击了58%至75%的侵华日军和几乎全部伪军,这表明中国共产党( )

A.积极扩大了抗日民族统一战线 B.在抗战中发挥了中流砥柱作用

C.始终贯彻了工农武装割据理念 D.使中国的国际地位得到了提高

11 、1917年成立的“国语统一筹备会”主张儿童教育使用白话文,之后商务印书馆、中华书局编写的教科书等均采用白话文。这种做法( )A.实现了教育体制变革B.遏制了列强的侵略

C.维护了民主共和政体D.有利于传播新思想

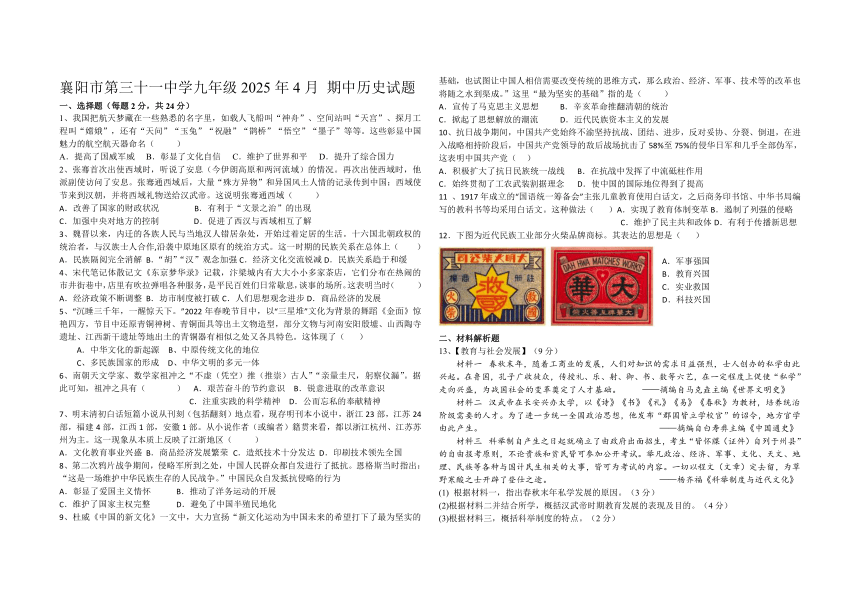

12.下图为近代民族工业部分火柴品牌商标。其表达的思想是( )

A.军事强国

B.教育兴国

C.实业救国

D.科技兴国

二、材料解析题

13、【教育与社会发展】(9分)

材料一 春秋末年,随着工商业的发展,人们对知识的需求日益强烈,士人创办的私学由此兴起。在鲁国,孔子广收徒众,传授礼、乐、射、御、书、数等六艺,在一定程度上促使“私学”走向兴盛,为战国社会的变革奠定了人才基础。 ——摘编自马克垚主编《世界文明史》

材料二 汉武帝在长安兴办太学,以《诗》《书》《礼》《易》《春秋》为教材,培养统治阶级需要的人才。为了进一步统一全国政治思想,他发布“郡国皆立学校官”的诏令,地方官学由此产生。 ——摘编自白寿彝主编《中国通史》

材料三 科举制自产生之日起就确立了由政府出面招生,考生“皆怀牒(证件)自列于州县”的自由报考原则,不论贵族和贫民皆可参加公开考试。举凡政治、经济、军事、文化、天文、地理、民族等各种与国计民生相关的大事,皆可为考试的内容。一切以程文(文章)定去留,为草野寒酸之士开辟了登仕之途。 ——杨齐福《科举制度与近代文化》

根据材料一,指出春秋末年私学发展的原因。(3分)

(2)根据材料二并结合所学,概括汉武帝时期教育发展的表现及目的。(4分)

(3)根据材料三,概括科举制度的特点。(2分)

14、【中国近代体育的发展】(8分)

材料一 西学东渐后,教会学校中首先开展了体育运动。……风气所及,中国官办学堂中出现近代体育活动。洋务运动时期,当时称“操课”或“体操科”。……但当时开展体育活动的,基本上是军事学堂,目的是提高军事院校学生的体能。 -李长莉等著《中国近代社会生活史》

材料二 在这一历史时期(维新变法时期),日本体育模式开始对近代中国发生重要影响。……赴日考察的士人往往特别推崇日本在非军事普通学校中也大力提倡体操。……沈翊清认为,普通学校学生广泛练习体操,是国家军事强大的重要原因。……罗振玉认为:“盖立此竞争之世界,若人民身体孱弱……” --张晓军《近代国人对西方体育认知的婚变(1840-1937)》

材料三 民国时期学校学生课外体育运动。

学校 课外体育运动概况

浙江省立杭州高级中学 星期一至星期五下午四时十五分至五十止,强制学生进行球类组、掷重组、跳跃组、径赛组、游泳组、器械组、国术组、溜冰组的课外运动。

复旦大学中学部 为将体育普及于全校,专门设立老爷足球队(注:老爷指日日伏案、不往操场运动的同学),专供其练习。

湖北省立第八中学 1929年举行第二届秋季运动会,专门编订了运动会歌:“田赛径赛,球赛国技,发扬意志。大家准备着,打倒列强,以此为先。”

-内容来源:刘京京《理想与未来:民国时期中学生日常生活研究》

(1)依据材料一,指出洋务运动时期军事学堂开设体育课的目的。依据材料二,概括赴日考察士人的主要观点。(4分)

(2)依据材料三,归纳民国时期课外体育运动呈现出怎样的特点?(2分)综合上述材料并结合所学知识,分析近代学堂重视体育课的原因。(2分)

15、【社会生活的变迁】(9分)

材料一 近代以前,中国一直利用驿站,主要靠人力或畜力传输政令或军令。1871年丹麦大北电报公司私自在中国铺设海底电缆,并在上海租界设立电报局,开办电报业务。1881年清政府建成沿大运河的天津至上海电报线,设电报总局于天津,自1881年12月28日开始办理公众电报业务。 ——刘华明《近代上海地区交通运输、邮电通讯工具的变迁(1840—1949)》

材料二 20世纪《申报》大事年表

时间 史事

1872年 《申报》在上海创刊,记录了从清末到民国近八十年间社会各方面的情况,具有很高的史料价值,被称为“近现代史的百科全书”。

1905年 开始采用新闻分栏编辑法

1918年 安装美国进口的新式印报机,每小时可印报三万余份。其他设备也相继更新

1924年 增辟《教育新闻》等栏目,每日见报

1931年 10月4日,《申报》以头版整版登载了“金耳”补品大王广告,“国产金耳用于酒席,名牌金耳席,超胜日本鱼翅”。同年底,三友衣料在广告宣传时,严厉地指明国人在国难之际仍购买日货的行为等于自取其侮,必然会遭到世人鄙弃。

1932年 创办申报流通图书馆,普及教育

——摘编自《申报的兴衰》

根据材料一,说一说近代中国通讯手段发生了怎样的变化?(2分)并结合所学,分析其变迁的原因。(3分)

读材料二,《申报》1931年广告中“日货”形象出现了很大变化,请分析其原因。(2分)

结合所学,概括报刊在近代中国发展中的作用。(2分)

16、【屈辱与抗争】(10分)

(

1911

辛亥革命

) (

1898

戊戌变法

)

根据上述材料并结合所学知识,从“中国人民的抗争与探索”和“中国社会的沉沦”中任选一个主题,自拟观点展开论述。(要求:观点明确,史论结合,表述清晰)

湖北省襄阳市第三十一中2024—2025学年度九年级下学期期中历史试题答案

1.B

2.D

3.D

4.D

5.D

6.C

7.B

8.A

9.C

10.B

11.D

12.C

13.(1) 工商业发展;人们对知识需求强烈;士人创办私学。

(2) 表现:兴办太学,以五经为教材;地方设立官学。目的:培养统治阶级需要的人才,统一全国政治思想。

(3) 政府招生;自由报考;考试内容广泛;以文章定去留。

14.(1) 目的:提高军事院校学生的体能。观点:普通学校学生广泛练习体操有助于国家军事强大。

(2) 特点:运动项目丰富;注重普及推广;具有爱国色彩。原因:西学东渐的影响;救亡图存的需要。

15.(1) 变化:从依靠驿站人力、畜力传输到使用电报。原因:西方技术传入;清政府的推动。

(2) 原因:日本侵华加剧,民族危机加深,国人抵制日货情绪高涨。

(3) 作用:记录社会情况,传播信息;普及教育;推动社会变革;宣传爱国思想。

16.示例(以 “中国人民的抗争与探索” 为例):

观点:中国人民的抗争与探索推动了中国社会的进步。

论述:鸦片战争后,中国开始沦为半殖民地半封建社会,列强侵略不断加剧。为挽救民族危亡,中国人民展开了一系列抗争与探索。洋务运动主张 “中学为体,西学为用”,学习西方先进技术,创办近代工业、新式学堂等,开启了中国近代化的进程;戊戌变法主张君主立宪,进行政治改革,虽然失败,但在思想文化方面产生了广泛而持久的影响;辛亥革命推翻了清王朝的反动统治,宣告中国两千多年君主专制制度的终结,极大推动了中华民族的思想解放;五四运动是一场彻底反帝反封建的伟大爱国革命运动,推动了中国社会进步,促进了马克思主义在中国的传播。这些抗争与探索,不断冲击着旧制度、旧思想,推动中国社会逐步向近代化迈进。

一、选择题(每题2分,共24分)

1、我国把航天梦藏在一些熟悉的名字里,如载人飞船叫“神舟”、空间站叫“天宫”、探月工程叫“嫦娥”,还有“天问”“玉兔”“祝融”“鹊桥”“悟空”“墨子”等等。这些彰显中国魅力的航空航天器命名( )

A.提高了国威军威 B.彰显了文化自信 C.维护了世界和平 D.提升了综合国力

2、张骞首次出使西域时,听说了安息(今伊朗高原和两河流域)的情况。再次出使西域时,他派副使访问了安息。张骞通西域后,大量“殊方异物”和异国风土人情的记录传到中国;西域使节来到汉朝,并将西域礼物送给汉武帝。这说明张骞通西域( )

A.改善了国家的财政状况 B.有利于“文景之治”的出现

C.加强中央对地方的控制 D.促进了西汉与西域相互了解

3、魏晋以来,内迁的各族人民与当地汉人错居杂处,开始过着定居的生活。十六国北朝政权的统治者,与汉族士人合作,沿袭中原地区原有的统治方式。这一时期的民族关系在总体上( )

A.民族隔阅完全消解 B.“胡”“汉”观念加强C.经济文化交流锐减D.民族关系趋于和缓

4、宋代笔记体散记文《东京梦华录》记载,汴梁城内有大大小小多家茶店,它们分布在热闹的市井街巷中,店里有吹拉弹唱各种服务,是平民百姓们日常歇息,谈事的场所。这表明当时( )

A.经济政策不断调整 B.坊市制度被打破C.人们思想观念进步D.商品经济的发展

5、“沉睡三千年,一醒惊天下。”2022年春晚节目中,以“三星堆”文化为背景的舞蹈《金面》惊艳四方,节目中还原青铜神树、青铜面具等出土文物造型,部分文物与河南安阳殷墟、山西陶寺遗址、江西新干遗址等地出土的青铜器有相似之处又各具特色。这体现了( )

A.中华文化的新起源 B、中原传统文化的地位

C、多民族国家的形成 D、中华文明的多元一体

6、南朝天文学家、数学家祖冲之“不虚(凭空)推(推崇)古人”“亲量圭尺,躬察仪漏”。据此可知,祖冲之具有( ) A.艰苦奋斗的节约意识 B.锐意进取的改革意识

C.注重实践的科学精神 D.公而忘私的奉献精神

7、明末清初白话短篇小说从刊刻(包括翻刻)地点看,现存明刊本小说中,浙江23部,江苏24部,福建4部,江西1部,安徽1部。从小说作者(或编者)籍贯来看,都以浙江杭州、江苏苏州为主。这一现象从本质上反映了江浙地区( )

A.文化教育事业兴盛 B.商品经济发展繁荣 C.造纸技术十分发达 D.印刷技术领先全国

8、第二次鸦片战争期间,侵略军所到之处,中国人民群众都自发进行了抵抗。恩格斯当时指出:“这是一场维护中华民族生存的人民战争。”中国民众自发抵抗侵略的行为

A.彰显了爱国主义情怀 B.推动了洋务运动的开展

C.维护了国家主权完整 D.避免了中国半殖民地化

9、杜威《中国的新文化》一文中,大力宣扬“新文化运动为中国未来的希望打下了最为坚实的基础,也试图让中国人相信需要改变传统的思维方式,那么政治、经济、军事、技术等的改革也将随之水到渠成。”这里“最为坚实的基础”指的是( )

A.宣传了马克思主义思想 B.辛亥革命推翻清朝的统治

C.掀起了思想解放的潮流 D.近代民族资本主义的发展

10、抗日战争期间,中国共产党始终不渝坚持抗战、团结、进步,反对妥协、分裂、倒退,在进入战略相持阶段后,中国共产党领导的敌后战场抗击了58%至75%的侵华日军和几乎全部伪军,这表明中国共产党( )

A.积极扩大了抗日民族统一战线 B.在抗战中发挥了中流砥柱作用

C.始终贯彻了工农武装割据理念 D.使中国的国际地位得到了提高

11 、1917年成立的“国语统一筹备会”主张儿童教育使用白话文,之后商务印书馆、中华书局编写的教科书等均采用白话文。这种做法( )A.实现了教育体制变革B.遏制了列强的侵略

C.维护了民主共和政体D.有利于传播新思想

12.下图为近代民族工业部分火柴品牌商标。其表达的思想是( )

A.军事强国

B.教育兴国

C.实业救国

D.科技兴国

二、材料解析题

13、【教育与社会发展】(9分)

材料一 春秋末年,随着工商业的发展,人们对知识的需求日益强烈,士人创办的私学由此兴起。在鲁国,孔子广收徒众,传授礼、乐、射、御、书、数等六艺,在一定程度上促使“私学”走向兴盛,为战国社会的变革奠定了人才基础。 ——摘编自马克垚主编《世界文明史》

材料二 汉武帝在长安兴办太学,以《诗》《书》《礼》《易》《春秋》为教材,培养统治阶级需要的人才。为了进一步统一全国政治思想,他发布“郡国皆立学校官”的诏令,地方官学由此产生。 ——摘编自白寿彝主编《中国通史》

材料三 科举制自产生之日起就确立了由政府出面招生,考生“皆怀牒(证件)自列于州县”的自由报考原则,不论贵族和贫民皆可参加公开考试。举凡政治、经济、军事、文化、天文、地理、民族等各种与国计民生相关的大事,皆可为考试的内容。一切以程文(文章)定去留,为草野寒酸之士开辟了登仕之途。 ——杨齐福《科举制度与近代文化》

根据材料一,指出春秋末年私学发展的原因。(3分)

(2)根据材料二并结合所学,概括汉武帝时期教育发展的表现及目的。(4分)

(3)根据材料三,概括科举制度的特点。(2分)

14、【中国近代体育的发展】(8分)

材料一 西学东渐后,教会学校中首先开展了体育运动。……风气所及,中国官办学堂中出现近代体育活动。洋务运动时期,当时称“操课”或“体操科”。……但当时开展体育活动的,基本上是军事学堂,目的是提高军事院校学生的体能。 -李长莉等著《中国近代社会生活史》

材料二 在这一历史时期(维新变法时期),日本体育模式开始对近代中国发生重要影响。……赴日考察的士人往往特别推崇日本在非军事普通学校中也大力提倡体操。……沈翊清认为,普通学校学生广泛练习体操,是国家军事强大的重要原因。……罗振玉认为:“盖立此竞争之世界,若人民身体孱弱……” --张晓军《近代国人对西方体育认知的婚变(1840-1937)》

材料三 民国时期学校学生课外体育运动。

学校 课外体育运动概况

浙江省立杭州高级中学 星期一至星期五下午四时十五分至五十止,强制学生进行球类组、掷重组、跳跃组、径赛组、游泳组、器械组、国术组、溜冰组的课外运动。

复旦大学中学部 为将体育普及于全校,专门设立老爷足球队(注:老爷指日日伏案、不往操场运动的同学),专供其练习。

湖北省立第八中学 1929年举行第二届秋季运动会,专门编订了运动会歌:“田赛径赛,球赛国技,发扬意志。大家准备着,打倒列强,以此为先。”

-内容来源:刘京京《理想与未来:民国时期中学生日常生活研究》

(1)依据材料一,指出洋务运动时期军事学堂开设体育课的目的。依据材料二,概括赴日考察士人的主要观点。(4分)

(2)依据材料三,归纳民国时期课外体育运动呈现出怎样的特点?(2分)综合上述材料并结合所学知识,分析近代学堂重视体育课的原因。(2分)

15、【社会生活的变迁】(9分)

材料一 近代以前,中国一直利用驿站,主要靠人力或畜力传输政令或军令。1871年丹麦大北电报公司私自在中国铺设海底电缆,并在上海租界设立电报局,开办电报业务。1881年清政府建成沿大运河的天津至上海电报线,设电报总局于天津,自1881年12月28日开始办理公众电报业务。 ——刘华明《近代上海地区交通运输、邮电通讯工具的变迁(1840—1949)》

材料二 20世纪《申报》大事年表

时间 史事

1872年 《申报》在上海创刊,记录了从清末到民国近八十年间社会各方面的情况,具有很高的史料价值,被称为“近现代史的百科全书”。

1905年 开始采用新闻分栏编辑法

1918年 安装美国进口的新式印报机,每小时可印报三万余份。其他设备也相继更新

1924年 增辟《教育新闻》等栏目,每日见报

1931年 10月4日,《申报》以头版整版登载了“金耳”补品大王广告,“国产金耳用于酒席,名牌金耳席,超胜日本鱼翅”。同年底,三友衣料在广告宣传时,严厉地指明国人在国难之际仍购买日货的行为等于自取其侮,必然会遭到世人鄙弃。

1932年 创办申报流通图书馆,普及教育

——摘编自《申报的兴衰》

根据材料一,说一说近代中国通讯手段发生了怎样的变化?(2分)并结合所学,分析其变迁的原因。(3分)

读材料二,《申报》1931年广告中“日货”形象出现了很大变化,请分析其原因。(2分)

结合所学,概括报刊在近代中国发展中的作用。(2分)

16、【屈辱与抗争】(10分)

(

1911

辛亥革命

) (

1898

戊戌变法

)

根据上述材料并结合所学知识,从“中国人民的抗争与探索”和“中国社会的沉沦”中任选一个主题,自拟观点展开论述。(要求:观点明确,史论结合,表述清晰)

湖北省襄阳市第三十一中2024—2025学年度九年级下学期期中历史试题答案

1.B

2.D

3.D

4.D

5.D

6.C

7.B

8.A

9.C

10.B

11.D

12.C

13.(1) 工商业发展;人们对知识需求强烈;士人创办私学。

(2) 表现:兴办太学,以五经为教材;地方设立官学。目的:培养统治阶级需要的人才,统一全国政治思想。

(3) 政府招生;自由报考;考试内容广泛;以文章定去留。

14.(1) 目的:提高军事院校学生的体能。观点:普通学校学生广泛练习体操有助于国家军事强大。

(2) 特点:运动项目丰富;注重普及推广;具有爱国色彩。原因:西学东渐的影响;救亡图存的需要。

15.(1) 变化:从依靠驿站人力、畜力传输到使用电报。原因:西方技术传入;清政府的推动。

(2) 原因:日本侵华加剧,民族危机加深,国人抵制日货情绪高涨。

(3) 作用:记录社会情况,传播信息;普及教育;推动社会变革;宣传爱国思想。

16.示例(以 “中国人民的抗争与探索” 为例):

观点:中国人民的抗争与探索推动了中国社会的进步。

论述:鸦片战争后,中国开始沦为半殖民地半封建社会,列强侵略不断加剧。为挽救民族危亡,中国人民展开了一系列抗争与探索。洋务运动主张 “中学为体,西学为用”,学习西方先进技术,创办近代工业、新式学堂等,开启了中国近代化的进程;戊戌变法主张君主立宪,进行政治改革,虽然失败,但在思想文化方面产生了广泛而持久的影响;辛亥革命推翻了清王朝的反动统治,宣告中国两千多年君主专制制度的终结,极大推动了中华民族的思想解放;五四运动是一场彻底反帝反封建的伟大爱国革命运动,推动了中国社会进步,促进了马克思主义在中国的传播。这些抗争与探索,不断冲击着旧制度、旧思想,推动中国社会逐步向近代化迈进。

同课章节目录