(高效复习)2025年中考二轮复习:名著阅读《朝花夕拾》课件

文档属性

| 名称 | (高效复习)2025年中考二轮复习:名著阅读《朝花夕拾》课件 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 211.7KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-13 10:11:05 | ||

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

中考二轮复习 《朝花夕拾》

知识梳理

达标检测

知识梳理

鲁迅,原名周树人,字豫才,浙江绍兴人,文学家、思想家、革命家。代表作有小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》和杂文集《坟》《热风》《且介亭杂文》等。第一次使用笔名“鲁迅”是在发表我国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》时。

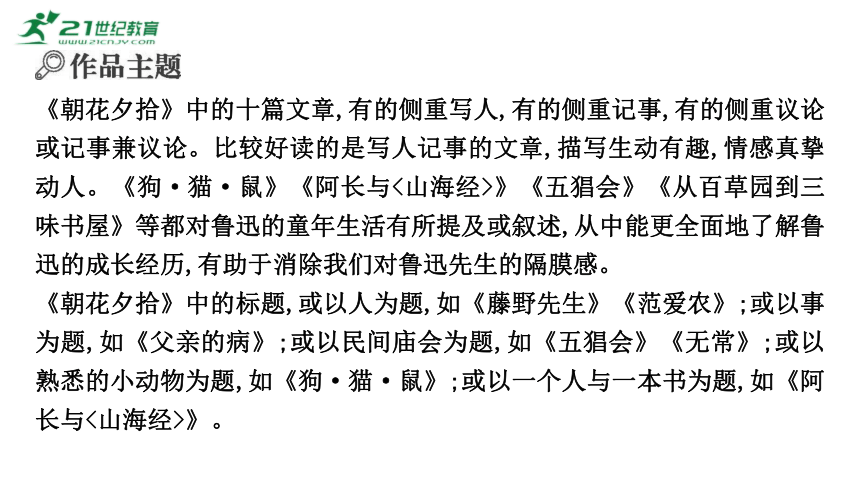

《朝花夕拾》中的十篇文章,有的侧重写人,有的侧重记事,有的侧重议论或记事兼议论。比较好读的是写人记事的文章,描写生动有趣,情感真挚动人。《狗·猫·鼠》《阿长与<山海经>》《五猖会》《从百草园到三味书屋》等都对鲁迅的童年生活有所提及或叙述,从中能更全面地了解鲁迅的成长经历,有助于消除我们对鲁迅先生的隔膜感。

《朝花夕拾》中的标题,或以人为题,如《藤野先生》《范爱农》;或以事为题,如《父亲的病》;或以民间庙会为题,如《五猖会》《无常》;或以熟悉的小动物为题,如《狗·猫·鼠》;或以一个人与一本书为题,如《阿长与<山海经>》。

《朝花夕拾》以简洁舒缓的文字描述往事,又不时夹杂着有趣的议论或犀利的批判。既有温情与童趣,也有对人情世故的洞察。

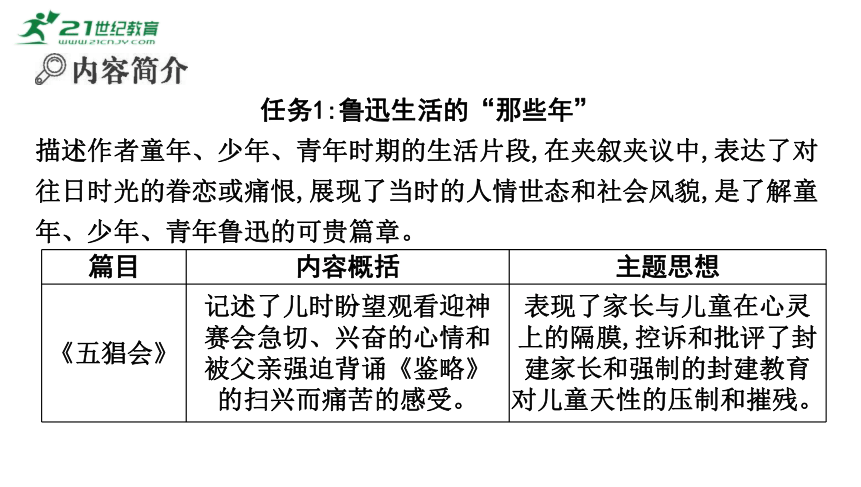

任务1:鲁迅生活的“那些年”

描述作者童年、少年、青年时期的生活片段,在夹叙夹议中,表达了对往日时光的眷恋或痛恨,展现了当时的人情世态和社会风貌,是了解童年、少年、青年鲁迅的可贵篇章。

篇目 内容概括 主题思想

《五猖会》 记述了儿时盼望观看迎神赛会急切、兴奋的心情和被父亲强迫背诵《鉴略》的扫兴而痛苦的感受。 表现了家长与儿童在心灵上的隔膜,控诉和批评了封建家长和强制的封建教育对儿童天性的压制和摧残。

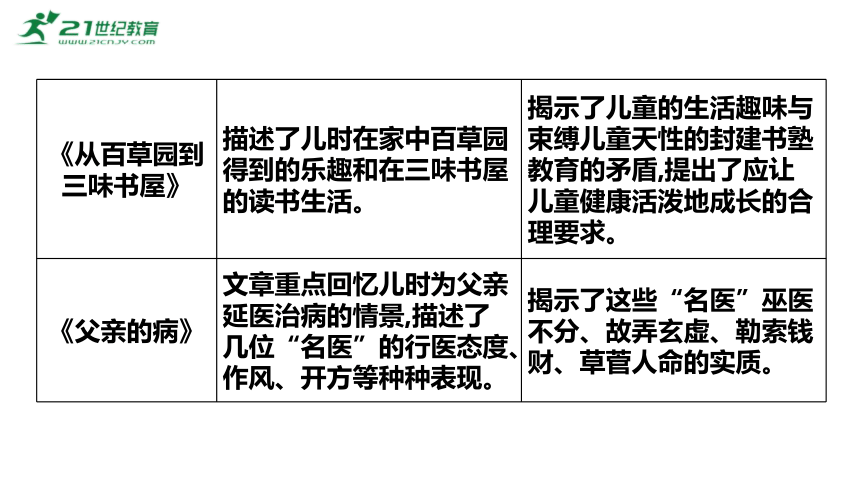

《从百草园到 三味书屋》 描述了儿时在家中百草园得到的乐趣和在三味书屋的读书生活。 揭示了儿童的生活趣味与束缚儿童天性的封建书塾教育的矛盾,提出了应让儿童健康活泼地成长的合理要求。

《父亲的病》 文章重点回忆儿时为父亲延医治病的情景,描述了几位“名医”的行医态度、作风、开方等种种表现。 揭示了这些“名医”巫医不分、故弄玄虚、勒索钱财、草菅人命的实质。

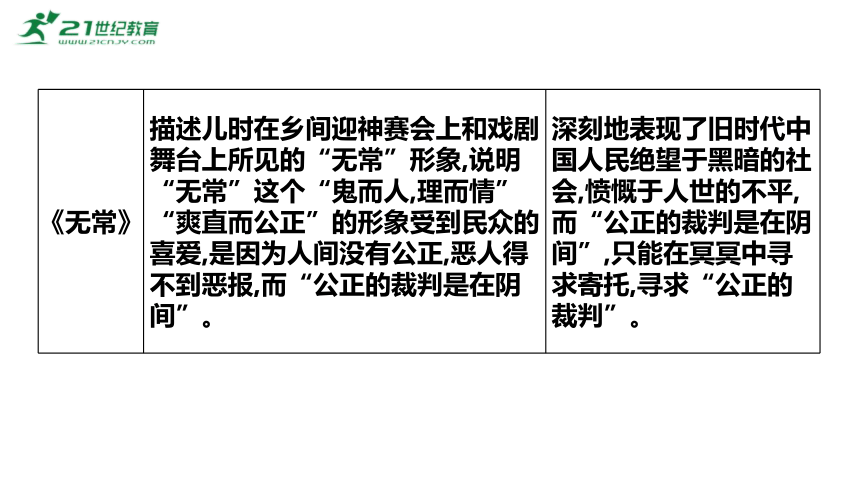

《无常》 描述儿时在乡间迎神赛会上和戏剧舞台上所见的“无常”形象,说明“无常”这个“鬼而人,理而情” “爽直而公正”的形象受到民众的喜爱,是因为人间没有公正,恶人得不到恶报,而“公正的裁判是在阴间”。 深刻地表现了旧时代中国人民绝望于黑暗的社会,愤慨于人世的不平,而“公正的裁判是在阴间”,只能在冥冥中寻求寄托,寻求“公正的裁判”。

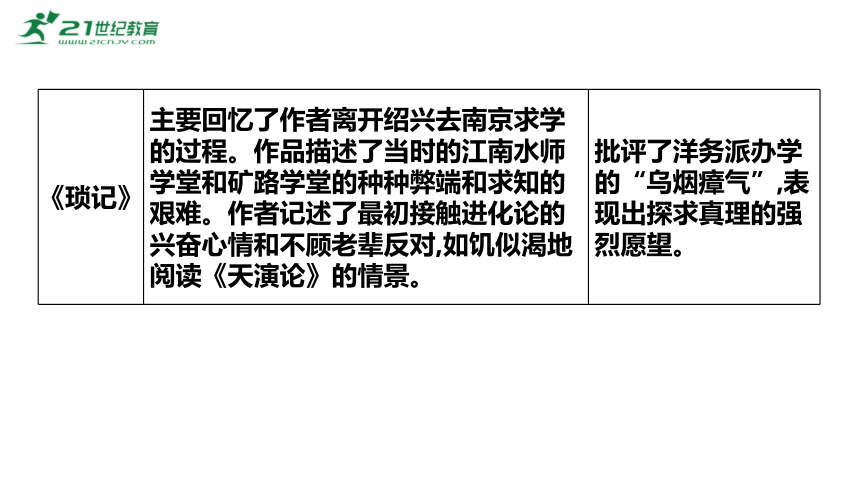

《琐记》 主要回忆了作者离开绍兴去南京求学的过程。作品描述了当时的江南水师学堂和矿路学堂的种种弊端和求知的艰难。作者记述了最初接触进化论的兴奋心情和不顾老辈反对,如饥似渴地阅读《天演论》的情景。 批评了洋务派办学的“乌烟瘴气”,表现出探求真理的强烈愿望。

任务2:鲁迅笔下的“那些人”

人物 篇目 故事情节 性格特征

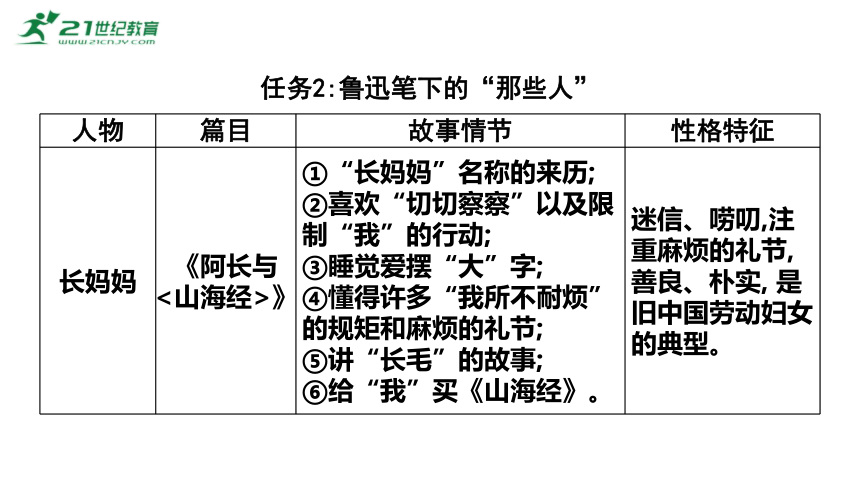

长妈妈 《阿长与 <山海经>》 ①“长妈妈”名称的来历; ②喜欢“切切察察”以及限制“我”的行动; ③睡觉爱摆“大”字; ④懂得许多“我所不耐烦”的规矩和麻烦的礼节; ⑤讲“长毛”的故事; ⑥给“我”买《山海经》。 迷信、唠叨,注重麻烦的礼节, 善良、朴实, 是旧中国劳动妇女的典型。

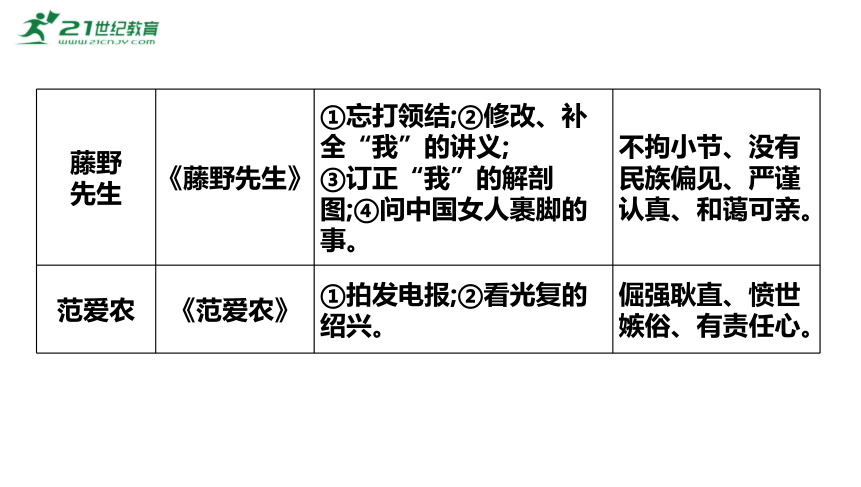

藤野 先生 《藤野先生》 ①忘打领结;②修改、补全“我”的讲义; ③订正“我”的解剖图;④问中国女人裹脚的事。 不拘小节、没有民族偏见、严谨认真、和蔼可亲。

范爱农 《范爱农》 ①拍发电报;②看光复的绍兴。 倔强耿直、愤世嫉俗、有责任心。

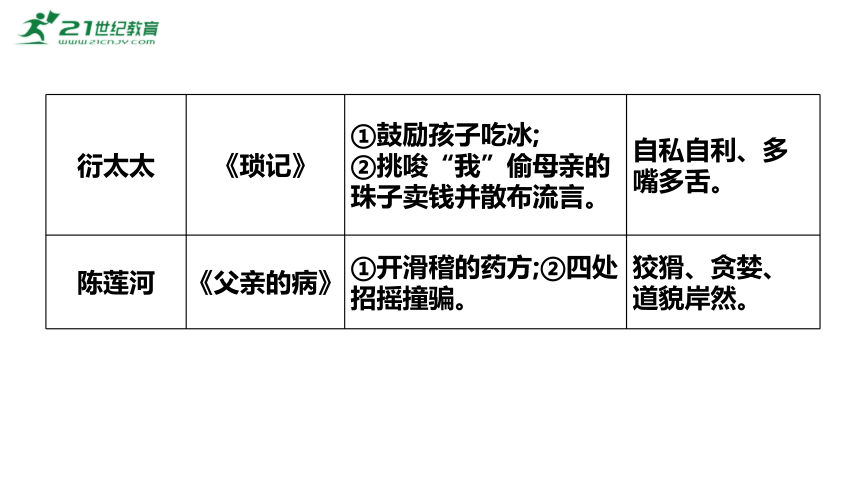

衍太太 《琐记》 ①鼓励孩子吃冰; ②挑唆“我”偷母亲的珠子卖钱并散布流言。 自私自利、多嘴多舌。

陈莲河 《父亲的病》 ①开滑稽的药方;②四处招摇撞骗。 狡猾、贪婪、道貌岸然。

任务3:鲁迅心中的“那些情”

第一类:怀念故人类

这类作品流露出作者对家人、师友的真挚感情。叙述真切感人,又糅进了大量的描写、抒情和议论,文笔清新优美。

篇目 内容概括 主题思想

《阿长与 <山海经>》 记述儿时与阿长相处的情景,描写了长妈妈善良、朴实而又迷信、唠叨,满肚子是麻烦的礼节的形象,以及她寻购并赠送自己渴望已久的绘图《山海经》之举。 文章用深情的语言,表达了对这位劳动妇女的真诚的怀念。

《藤野先生》 记录作者在日本留学期间的学习生活,叙述了在仙台医专受日本学生歧视、侮辱和决定弃医从文的经过。表现了日本老师藤野先生的严谨、正直、热诚,没有民族偏见的高尚品格。 作者追述了自己弃医从文的思想变化,洋溢着强烈的爱国主义思想,表达了对藤野先生深情的怀念。

《范爱农》 追叙作者在日本留学时和回国后与范爱农接触的几个生活片段,描述了范爱农在革命前不满黑暗社会,追求革命,辛亥革命后又备受打击迫害的遭遇。 表现了作者对旧民主革命的失望和对这位正直倔强的爱国者的同情和悼念。

第二类:批判嘲讽类

这类作品在表达方式方面更多地运用了议论,敢于不顾利害,大胆地直抒胸臆。由于鲁迅执着于生活,致力于“改良这人生”,因此不仅洞察人情世故,而且时时发表卓越的见解。

篇目 内容概括 主题思想

《狗·猫·鼠》 通过详尽论述三种动物之间的故事,表现了对猫尽情折磨弱者、到处嚎叫、时而“一副媚态”等特性的憎恶;针对“正人君子”的攻击, 嘲讽了他们散布的“流言”;追忆童年时救养的一只可爱的隐鼠遭到摧残的经历和感受。 表现了对弱小者的同情和对暴虐者的憎恨。

《<二十四 孝图>》 鲁迅先生从自己小时候阅读《<二十四孝图>》的感受入手,重点描写了在阅读“老莱娱亲”和“郭巨埋儿”两个故事时所引起的强烈反感。 生动形象地揭露了封建孝道的虚伪和残酷,指斥这类封建孝道不顾儿童的性命,将“肉麻当作有趣”“以不情为伦纪,诬蔑了古人,教坏了后人”。作品对当时反对白话文、提倡复古的倾向予以尖锐的抨击。

第三类:鲁迅的儿童教育观念

这类作品涉及儿童教育问题,鲁迅的这些教育观点在今天仍有借鉴价值。

观念 分类 篇目及主题思想

批判 传统封 建教育 批判家长专制的教育方法。 《五猖会》表现了父亲对儿童心理的无知和与儿童的隔膜,含蓄地批判了封建思想影响下的家长专制教育。

批判封建不良书籍对儿童的影响。 《<二十四孝图>》批判了封建家长不懂小孩的阅读心理,一味用简单粗暴的方式对待孩子。

《<二十四孝图>》批判了不良书籍所宣扬的虚伪孝道对儿童心灵的破坏,并表达了对中国儿童阅读图文并茂的精美图书的希望和支持,让儿童充满想象力,提高阅读兴趣。

提倡 正确的 儿童教 育观 保护儿童的好奇心,激发儿童的求知欲。 《从百草园到三味书屋》中鲁迅在三味书屋询问对“怪哉虫”的疑惑却得不到解答,教书先生不解答与课本无关的问题。这值得反思,老师应该对孩子的提问予以肯定和表扬,保护和激发孩子的求知欲。

培养儿童良好的习惯,帮助儿童树立正确的观念。 《琐记》中提到衍太太怂恿孩子干坏事、看不健康的书,还散播流言,鲁迅对此深恶痛绝。这启示我们,教育儿童时应重视纠正孩子的过错,让孩子养成良好的生活、学习习惯;并帮助儿童树立正确的价值观、人生观、世界观,让孩子分辨是非曲直、善恶美丑。

提倡 正确的 儿童教 育观 提倡游戏是儿童最正当的行为。 《从百草园到三味书屋》中鲁迅描写了他在百草园里充满乐趣的童年生活,表现出游戏带给他的无限快乐。他赞同游戏是儿童的天性,对儿童成长有重要作用。告诉我们应该尊重、保护儿童爱玩的天性,让孩子活泼、健康、快乐地成长。

达标检测

1.整本书阅读。

(1)下面名著《朝花夕拾》片段中的“他”是( )

但不知怎地,我总还时时记起他,在我所认为我师的之中,他是最使我感激,给我鼓励的一个。有时我常常想:他的对于我的热心的希

望,不倦的教诲,小而言之,是为中国,就是希望中国有新的医学;大而言之,是为学术,就是希望新的医学传到中国去。他的性格,在我的眼里和心里是伟大的,虽然他的姓名并不为许多人所知道。

A.阿长 B.陈莲河 C.藤野先生 D.范爱农

C

(2)探究式阅读是一种很好的阅读方法。请你从下列人物中选取一个,结合其经历,具体谈谈你对作者在作品中表现出来的“爱与憎”的理解。

A.阿长 B.范爱农

我选 ,我的理解是

答案:(示例一)A 《阿长与<山海经>》中,长妈妈给儿时的鲁迅买来了渴求已久的绘图《山海经》,鲁迅对她充满了感激。作者用深情的语言,表达了对这位劳动妇女的真诚的怀念,这是爱;当鲁迅知道是阿长谋害了他的隐鼠时,就极严肃地诘问她,并且当面叫她阿长,这是憎。

(示例二)B 回国后,范爱农爱国、倔强、耿直,是一个觉醒的知识分子,鲁迅和他成了挚友,这是鲁迅对他的爱;范爱农在日本留学时,有心报国却无力为之,是一个懦弱的人,鲁迅曾多次和他争吵,这是鲁迅对他的憎。

2.整本书阅读。

(1)若想通过阅读《朝花夕拾》来了解鲁迅的求学经历,下列选项中没有必要阅读的是( )

A.《无常》 B.《从百草园到三味书屋》

C.《琐记》 D.《藤野先生》

A

导析:A 《无常》描述儿时鲁迅在乡间迎神赛会和戏剧舞台上所见的“无常”形象,文章在夹叙夹议中对打着“公理”“正义”旗号的“正人君子”予以辛辣的讽刺,这篇文章并没有讲述鲁迅的求学经历。

(2)班级要开展《朝花夕拾》专题探究活动,请你参与并完成阅读记录单。

阅读记录单 专题探究 读书方法 (建议) 内容呈现 阅读记录

关注人物 精读 一到夏天,睡觉时她又伸开两脚两手,在床中间摆成一个“大”字,挤得我没有余地翻身,久睡在一角的席子上,又已经烤得那么热。推她呢,不动;叫她呢,也不闻。 (《朝花夕拾》节选) 通过动作、细节描写,刻画了

① (人名)粗俗、大大咧咧的形象。

关注情节 精读、跳 读结合 但不知怎地,我总还时时记起他,在我所认为我师的之中,他是最使我感激,给我鼓励的一个。 (《朝花夕拾》节选) “我”认为藤野先生是最使“我”感激,给“我”鼓励的一位老师,是因为他② 。

答案:①阿长/长妈妈 ②为“我”添改讲义/为“我”纠正解剖图/关心“我”的解剖实习/没有民族偏见

3.整本书阅读。

(1)下列选项不符合“他”的性格特征的一项是( )

不知怎地我们便都笑了起来,是互相的嘲笑和悲哀。他眼睛还是那样,然而奇怪,只这几年,头上却有了白发了,但也许本来就有,我先前没有留心到。他穿着很旧的布马褂,破布鞋,显得很寒素。谈起自己的经历来,他说他后来没有了学费,不能再留学,便回来了。回到故乡之后,又受着轻蔑,排斥,迫害,几乎无地可容。现在是躲在乡下,教着几个小学生糊口。但因为有时觉得很气闷,所以也趁了航船进城来。

他又告诉我现在爱喝酒,于是我们便喝酒。从此他每一进城,必定来访我,非常相熟了。我们醉后常谈些愚不可及的疯话,连母亲偶然听到了也

发笑。

A.孤傲正直 B.爱憎分明

C.坦荡率真 D.优柔寡断

D

(2)在《朝花夕拾》的十篇散文中,我们看到了不同方面的鲁迅,请根据文章填写下列表格。

鲁迅的特点 示例

① 如《<二十四孝图>》中,鲁迅坚决捍卫白话文,对虚伪的封建孝道进行猛烈抨击。

饱含深情的鲁迅 ② .

.

.

具有战斗精神的鲁迅

(示例)如《阿长与<山海经>》中,鲁迅深情回忆了保姆阿长,表达了对这位普通劳动妇女的敬意和怀念。

③ 如《从百草园到三味书屋》中,鲁迅在百草园拔何首乌,摘覆盆子,雪地捕鸟……生活充满了乐趣。

④ 如《藤野先生》中,鲁迅用“实在标致极了”写了清国留学生的丑态,极具幽默感。

富有童真童趣的鲁迅

幽默的鲁迅

4.整本书阅读。

(1)下面片段出自《朝花夕拾》中的( )

赛会虽然不像现在上海的旗袍,北京的谈国事,为当局所禁止,然而妇孺们是不许看的,读书人即所谓士子,也大抵不肯赶去看。只有游手好闲的闲人,这才跑到庙前或衙门前去看热闹;我关于赛会的知识,多半是从他们的叙述上得来的,并非考据家所贵重的“眼学”。

A.《无常》 B.《五猖会》

C.《<二十四孝图>》 D.《琐记》

B

导析:B 根据片段中的关键词“赛会”可知,这里的赛会就是“五猖会”。

(2)家庭教育在同学们的成长中占有极其重要的地位,但家长在教育引导子女时,方式方法往往是不同的。请结合《五猖会》简要分析文中父亲的教育方式。

答案:《五猖会》里的父亲在孩子要去看五猖会时勒令孩子背书,不顾及孩子的无奈和厌烦,是一位专制、古板、对儿童天性进行压制的

家长。

5.整本书阅读。

(1)阅读下面选段,回答问题。

①她生得黄胖而矮……常喜欢切切察察……还竖起第二个手指,在空中上下摇动,或者点着对手或自己的鼻尖。

②他是一个高而瘦的老人,须发都花白了,还戴着大眼镜。

③她对自己的儿子虽然狠,对别家的孩子却好的,无论闹出什么乱子来,也决不去告诉各人的父母。

④其时进来的是一个黑瘦的先生,八字须,戴着眼镜,挟着一叠大大小小的书……据说是穿衣服太模胡了,有时竟会忘记带领结;冬天是一件旧外套,寒颤颤的。

上文选段分别描写了四个人物,对这四个人物判断正确的一项是( )

A.衍太太 寿镜吾 阿长 藤野先生

B.阿长 藤野先生 杨二嫂 寿镜吾

C.阿长 寿镜吾 衍太太 藤野先生

D.阿长 范爱农 衍太太 寿镜吾

C

(2)《朝花夕拾》中童年时的“我”性格鲜明,请结合相关情节简要分析“我”的性格特点。(写出一点即可)

答案:(示例一)热爱自然,如“我”喜欢在百草园的生活。

(示例二)厌倦旧的教育方式(内容、制度等),如“我”怕背《鉴

略》等。

(示例三)善良、富有爱心、有正义感等,如“我”对长妈妈态度的变化、对隐鼠的同情、对猫的厌恶等。

6.整本书阅读。

(1)下面语段中的“她”是( )

过了十多天,或者一个月罢,我还很记得,是她告假回家以后的四五天,她穿着新的蓝布衫回来了,一见面,就将一包书递给我,高兴地

说道:

“哥儿,有画儿的‘三哼经’,我给你买来了!”

A.母亲 B.衍太太 C.阿长 D.杨二嫂

C

导析:C 语段选自《朝花夕拾》中的《阿长与<山海经>》,这是阿长给“我”买来绘图的《山海经》的情节。

(2)《朝花夕拾》中鲁迅回忆了很多与他生活有着密切关系的人。请参照下面的示例,结合你平时的阅读,挑选一个人物简要介绍。

示例:寿镜吾老先生是鲁迅的启蒙老师,他是一位学识渊博、方正质朴、严而不厉、严而可亲的人。

藤野先生 阿长

衍太太 范爱农

答案:(示例一)藤野先生是鲁迅在日本留学时的老师,他是一个严谨、正直、热诚、没有民族偏见的人。

(示例二)阿长是鲁迅的保姆,她是一个善良、 朴实而又迷信、唠叨、“满肚子是麻烦的礼节”的人。

(示例三)衍太太是跟鲁迅住在一门里的,她是一个心术不正、令人憎恶、自私自利、爱推卸责任的人。

(示例四)范爱农是鲁迅在东京认识的一位穷困潦倒的朋友,他是一个热爱祖国、倔强耿直、不随波逐流、不趋炎附势的人。

7.整本书阅读。

(1)下面片段出自《朝花夕拾》中的( )

其实人禽之辨,本不必这样严。在动物界,虽然并不如古人所幻想的那样舒适自由,可是噜苏做作的事总比人间少。它们适性任情,对就对,错就错,不说一句分辩话。虫蛆也许是不干净的,但它们并没有自鸣清高;鸷禽猛兽以较弱的动物为饵,不妨说是凶残的罢,但它们从来就没有竖过“公理”“正义”的旗子,使牺牲者直到被吃的时候为止,还是一味佩服赞叹它们。

A.《五猖会》 B.《<二十四孝图>》

C.《无常》 D.《狗·猫·鼠》

D

(2)不断告别的过程就是成长的过程,鲁迅就是在不断告别中成长的。请你结合《朝花夕拾》中鲁迅其中一次告别的经历,谈谈这次经历带给他的思想转变。

答案:(示例一)父亲重病卧床,家道中落的鲁迅被当初热切往来的亲戚称为“乞食者”,此刻鲁迅深深感受到了世态炎凉、人情冷暖,他为了寻找“别一类人们”告别家乡到南京求学。正是这次告别,鲁迅开始接触从西方传播过来的各种新思潮,受到资产阶级民主思想的影响。

(示例二)鲁迅先生因不满于南京学校学问的不完全和无所用处,所以努力学习,考取了官费的对日留学生。于是他告别祖国,去日本求学,希望通过学习日本的先进科学救国。

(示例三)日本留学期间,鲁迅最初在东京求学,因看不惯“清国留学生”的作为,于是转到仙台。因为“匿名信”和“看电影”事件的刺激,他明白了医治精神的麻木比医治肉体的病痛更为重要,而文艺是改变精神的利器。在强烈爱国心的驱使下,他离开日本,回到祖国,弃医从文。

8.学校开展名著阅读活动,设计了以下学习任务,请按要求完成下面

题目。

活动内容 鲁迅和他生活中的人

读文识人 (1)文章塑造了众多形象鲜明的人物,有温暖“小鲁迅”的阿长、藤野先生、① 等;也有令他厌恶的② 、陈莲河等。

妙笔 写人 (2)鲁迅文字如刀,见微知著。

写长妈妈先从她的缺点写起,后写对她的感激、怀念和崇高的敬意,这是一种① 的写法,在写② (人物)时,也用了同样的手法。

感悟 成长 (3)《从百草园到三味书屋》《琐记》《藤野先生》分别写自己三次求学经历,令读者感受到鲁迅的成长。假如你的好朋友正因遭遇挫折而懈怠,你打算把《朝花夕拾》这本书送给他/她,并在扉页上写一段话来鼓励他/她,你会怎样写

答案:(1)①寿镜吾(范爱农) ②衍太太

(2)①欲扬先抑 ②范爱农(藤野先生)

(3)(示例)成长的道路并非一帆风顺,挫折在所难免,我们要像鲁迅先生一样,心怀责任,坚定信念。

中考二轮复习 《朝花夕拾》

知识梳理

达标检测

知识梳理

鲁迅,原名周树人,字豫才,浙江绍兴人,文学家、思想家、革命家。代表作有小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》和杂文集《坟》《热风》《且介亭杂文》等。第一次使用笔名“鲁迅”是在发表我国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》时。

《朝花夕拾》中的十篇文章,有的侧重写人,有的侧重记事,有的侧重议论或记事兼议论。比较好读的是写人记事的文章,描写生动有趣,情感真挚动人。《狗·猫·鼠》《阿长与<山海经>》《五猖会》《从百草园到三味书屋》等都对鲁迅的童年生活有所提及或叙述,从中能更全面地了解鲁迅的成长经历,有助于消除我们对鲁迅先生的隔膜感。

《朝花夕拾》中的标题,或以人为题,如《藤野先生》《范爱农》;或以事为题,如《父亲的病》;或以民间庙会为题,如《五猖会》《无常》;或以熟悉的小动物为题,如《狗·猫·鼠》;或以一个人与一本书为题,如《阿长与<山海经>》。

《朝花夕拾》以简洁舒缓的文字描述往事,又不时夹杂着有趣的议论或犀利的批判。既有温情与童趣,也有对人情世故的洞察。

任务1:鲁迅生活的“那些年”

描述作者童年、少年、青年时期的生活片段,在夹叙夹议中,表达了对往日时光的眷恋或痛恨,展现了当时的人情世态和社会风貌,是了解童年、少年、青年鲁迅的可贵篇章。

篇目 内容概括 主题思想

《五猖会》 记述了儿时盼望观看迎神赛会急切、兴奋的心情和被父亲强迫背诵《鉴略》的扫兴而痛苦的感受。 表现了家长与儿童在心灵上的隔膜,控诉和批评了封建家长和强制的封建教育对儿童天性的压制和摧残。

《从百草园到 三味书屋》 描述了儿时在家中百草园得到的乐趣和在三味书屋的读书生活。 揭示了儿童的生活趣味与束缚儿童天性的封建书塾教育的矛盾,提出了应让儿童健康活泼地成长的合理要求。

《父亲的病》 文章重点回忆儿时为父亲延医治病的情景,描述了几位“名医”的行医态度、作风、开方等种种表现。 揭示了这些“名医”巫医不分、故弄玄虚、勒索钱财、草菅人命的实质。

《无常》 描述儿时在乡间迎神赛会上和戏剧舞台上所见的“无常”形象,说明“无常”这个“鬼而人,理而情” “爽直而公正”的形象受到民众的喜爱,是因为人间没有公正,恶人得不到恶报,而“公正的裁判是在阴间”。 深刻地表现了旧时代中国人民绝望于黑暗的社会,愤慨于人世的不平,而“公正的裁判是在阴间”,只能在冥冥中寻求寄托,寻求“公正的裁判”。

《琐记》 主要回忆了作者离开绍兴去南京求学的过程。作品描述了当时的江南水师学堂和矿路学堂的种种弊端和求知的艰难。作者记述了最初接触进化论的兴奋心情和不顾老辈反对,如饥似渴地阅读《天演论》的情景。 批评了洋务派办学的“乌烟瘴气”,表现出探求真理的强烈愿望。

任务2:鲁迅笔下的“那些人”

人物 篇目 故事情节 性格特征

长妈妈 《阿长与 <山海经>》 ①“长妈妈”名称的来历; ②喜欢“切切察察”以及限制“我”的行动; ③睡觉爱摆“大”字; ④懂得许多“我所不耐烦”的规矩和麻烦的礼节; ⑤讲“长毛”的故事; ⑥给“我”买《山海经》。 迷信、唠叨,注重麻烦的礼节, 善良、朴实, 是旧中国劳动妇女的典型。

藤野 先生 《藤野先生》 ①忘打领结;②修改、补全“我”的讲义; ③订正“我”的解剖图;④问中国女人裹脚的事。 不拘小节、没有民族偏见、严谨认真、和蔼可亲。

范爱农 《范爱农》 ①拍发电报;②看光复的绍兴。 倔强耿直、愤世嫉俗、有责任心。

衍太太 《琐记》 ①鼓励孩子吃冰; ②挑唆“我”偷母亲的珠子卖钱并散布流言。 自私自利、多嘴多舌。

陈莲河 《父亲的病》 ①开滑稽的药方;②四处招摇撞骗。 狡猾、贪婪、道貌岸然。

任务3:鲁迅心中的“那些情”

第一类:怀念故人类

这类作品流露出作者对家人、师友的真挚感情。叙述真切感人,又糅进了大量的描写、抒情和议论,文笔清新优美。

篇目 内容概括 主题思想

《阿长与 <山海经>》 记述儿时与阿长相处的情景,描写了长妈妈善良、朴实而又迷信、唠叨,满肚子是麻烦的礼节的形象,以及她寻购并赠送自己渴望已久的绘图《山海经》之举。 文章用深情的语言,表达了对这位劳动妇女的真诚的怀念。

《藤野先生》 记录作者在日本留学期间的学习生活,叙述了在仙台医专受日本学生歧视、侮辱和决定弃医从文的经过。表现了日本老师藤野先生的严谨、正直、热诚,没有民族偏见的高尚品格。 作者追述了自己弃医从文的思想变化,洋溢着强烈的爱国主义思想,表达了对藤野先生深情的怀念。

《范爱农》 追叙作者在日本留学时和回国后与范爱农接触的几个生活片段,描述了范爱农在革命前不满黑暗社会,追求革命,辛亥革命后又备受打击迫害的遭遇。 表现了作者对旧民主革命的失望和对这位正直倔强的爱国者的同情和悼念。

第二类:批判嘲讽类

这类作品在表达方式方面更多地运用了议论,敢于不顾利害,大胆地直抒胸臆。由于鲁迅执着于生活,致力于“改良这人生”,因此不仅洞察人情世故,而且时时发表卓越的见解。

篇目 内容概括 主题思想

《狗·猫·鼠》 通过详尽论述三种动物之间的故事,表现了对猫尽情折磨弱者、到处嚎叫、时而“一副媚态”等特性的憎恶;针对“正人君子”的攻击, 嘲讽了他们散布的“流言”;追忆童年时救养的一只可爱的隐鼠遭到摧残的经历和感受。 表现了对弱小者的同情和对暴虐者的憎恨。

《<二十四 孝图>》 鲁迅先生从自己小时候阅读《<二十四孝图>》的感受入手,重点描写了在阅读“老莱娱亲”和“郭巨埋儿”两个故事时所引起的强烈反感。 生动形象地揭露了封建孝道的虚伪和残酷,指斥这类封建孝道不顾儿童的性命,将“肉麻当作有趣”“以不情为伦纪,诬蔑了古人,教坏了后人”。作品对当时反对白话文、提倡复古的倾向予以尖锐的抨击。

第三类:鲁迅的儿童教育观念

这类作品涉及儿童教育问题,鲁迅的这些教育观点在今天仍有借鉴价值。

观念 分类 篇目及主题思想

批判 传统封 建教育 批判家长专制的教育方法。 《五猖会》表现了父亲对儿童心理的无知和与儿童的隔膜,含蓄地批判了封建思想影响下的家长专制教育。

批判封建不良书籍对儿童的影响。 《<二十四孝图>》批判了封建家长不懂小孩的阅读心理,一味用简单粗暴的方式对待孩子。

《<二十四孝图>》批判了不良书籍所宣扬的虚伪孝道对儿童心灵的破坏,并表达了对中国儿童阅读图文并茂的精美图书的希望和支持,让儿童充满想象力,提高阅读兴趣。

提倡 正确的 儿童教 育观 保护儿童的好奇心,激发儿童的求知欲。 《从百草园到三味书屋》中鲁迅在三味书屋询问对“怪哉虫”的疑惑却得不到解答,教书先生不解答与课本无关的问题。这值得反思,老师应该对孩子的提问予以肯定和表扬,保护和激发孩子的求知欲。

培养儿童良好的习惯,帮助儿童树立正确的观念。 《琐记》中提到衍太太怂恿孩子干坏事、看不健康的书,还散播流言,鲁迅对此深恶痛绝。这启示我们,教育儿童时应重视纠正孩子的过错,让孩子养成良好的生活、学习习惯;并帮助儿童树立正确的价值观、人生观、世界观,让孩子分辨是非曲直、善恶美丑。

提倡 正确的 儿童教 育观 提倡游戏是儿童最正当的行为。 《从百草园到三味书屋》中鲁迅描写了他在百草园里充满乐趣的童年生活,表现出游戏带给他的无限快乐。他赞同游戏是儿童的天性,对儿童成长有重要作用。告诉我们应该尊重、保护儿童爱玩的天性,让孩子活泼、健康、快乐地成长。

达标检测

1.整本书阅读。

(1)下面名著《朝花夕拾》片段中的“他”是( )

但不知怎地,我总还时时记起他,在我所认为我师的之中,他是最使我感激,给我鼓励的一个。有时我常常想:他的对于我的热心的希

望,不倦的教诲,小而言之,是为中国,就是希望中国有新的医学;大而言之,是为学术,就是希望新的医学传到中国去。他的性格,在我的眼里和心里是伟大的,虽然他的姓名并不为许多人所知道。

A.阿长 B.陈莲河 C.藤野先生 D.范爱农

C

(2)探究式阅读是一种很好的阅读方法。请你从下列人物中选取一个,结合其经历,具体谈谈你对作者在作品中表现出来的“爱与憎”的理解。

A.阿长 B.范爱农

我选 ,我的理解是

答案:(示例一)A 《阿长与<山海经>》中,长妈妈给儿时的鲁迅买来了渴求已久的绘图《山海经》,鲁迅对她充满了感激。作者用深情的语言,表达了对这位劳动妇女的真诚的怀念,这是爱;当鲁迅知道是阿长谋害了他的隐鼠时,就极严肃地诘问她,并且当面叫她阿长,这是憎。

(示例二)B 回国后,范爱农爱国、倔强、耿直,是一个觉醒的知识分子,鲁迅和他成了挚友,这是鲁迅对他的爱;范爱农在日本留学时,有心报国却无力为之,是一个懦弱的人,鲁迅曾多次和他争吵,这是鲁迅对他的憎。

2.整本书阅读。

(1)若想通过阅读《朝花夕拾》来了解鲁迅的求学经历,下列选项中没有必要阅读的是( )

A.《无常》 B.《从百草园到三味书屋》

C.《琐记》 D.《藤野先生》

A

导析:A 《无常》描述儿时鲁迅在乡间迎神赛会和戏剧舞台上所见的“无常”形象,文章在夹叙夹议中对打着“公理”“正义”旗号的“正人君子”予以辛辣的讽刺,这篇文章并没有讲述鲁迅的求学经历。

(2)班级要开展《朝花夕拾》专题探究活动,请你参与并完成阅读记录单。

阅读记录单 专题探究 读书方法 (建议) 内容呈现 阅读记录

关注人物 精读 一到夏天,睡觉时她又伸开两脚两手,在床中间摆成一个“大”字,挤得我没有余地翻身,久睡在一角的席子上,又已经烤得那么热。推她呢,不动;叫她呢,也不闻。 (《朝花夕拾》节选) 通过动作、细节描写,刻画了

① (人名)粗俗、大大咧咧的形象。

关注情节 精读、跳 读结合 但不知怎地,我总还时时记起他,在我所认为我师的之中,他是最使我感激,给我鼓励的一个。 (《朝花夕拾》节选) “我”认为藤野先生是最使“我”感激,给“我”鼓励的一位老师,是因为他② 。

答案:①阿长/长妈妈 ②为“我”添改讲义/为“我”纠正解剖图/关心“我”的解剖实习/没有民族偏见

3.整本书阅读。

(1)下列选项不符合“他”的性格特征的一项是( )

不知怎地我们便都笑了起来,是互相的嘲笑和悲哀。他眼睛还是那样,然而奇怪,只这几年,头上却有了白发了,但也许本来就有,我先前没有留心到。他穿着很旧的布马褂,破布鞋,显得很寒素。谈起自己的经历来,他说他后来没有了学费,不能再留学,便回来了。回到故乡之后,又受着轻蔑,排斥,迫害,几乎无地可容。现在是躲在乡下,教着几个小学生糊口。但因为有时觉得很气闷,所以也趁了航船进城来。

他又告诉我现在爱喝酒,于是我们便喝酒。从此他每一进城,必定来访我,非常相熟了。我们醉后常谈些愚不可及的疯话,连母亲偶然听到了也

发笑。

A.孤傲正直 B.爱憎分明

C.坦荡率真 D.优柔寡断

D

(2)在《朝花夕拾》的十篇散文中,我们看到了不同方面的鲁迅,请根据文章填写下列表格。

鲁迅的特点 示例

① 如《<二十四孝图>》中,鲁迅坚决捍卫白话文,对虚伪的封建孝道进行猛烈抨击。

饱含深情的鲁迅 ② .

.

.

具有战斗精神的鲁迅

(示例)如《阿长与<山海经>》中,鲁迅深情回忆了保姆阿长,表达了对这位普通劳动妇女的敬意和怀念。

③ 如《从百草园到三味书屋》中,鲁迅在百草园拔何首乌,摘覆盆子,雪地捕鸟……生活充满了乐趣。

④ 如《藤野先生》中,鲁迅用“实在标致极了”写了清国留学生的丑态,极具幽默感。

富有童真童趣的鲁迅

幽默的鲁迅

4.整本书阅读。

(1)下面片段出自《朝花夕拾》中的( )

赛会虽然不像现在上海的旗袍,北京的谈国事,为当局所禁止,然而妇孺们是不许看的,读书人即所谓士子,也大抵不肯赶去看。只有游手好闲的闲人,这才跑到庙前或衙门前去看热闹;我关于赛会的知识,多半是从他们的叙述上得来的,并非考据家所贵重的“眼学”。

A.《无常》 B.《五猖会》

C.《<二十四孝图>》 D.《琐记》

B

导析:B 根据片段中的关键词“赛会”可知,这里的赛会就是“五猖会”。

(2)家庭教育在同学们的成长中占有极其重要的地位,但家长在教育引导子女时,方式方法往往是不同的。请结合《五猖会》简要分析文中父亲的教育方式。

答案:《五猖会》里的父亲在孩子要去看五猖会时勒令孩子背书,不顾及孩子的无奈和厌烦,是一位专制、古板、对儿童天性进行压制的

家长。

5.整本书阅读。

(1)阅读下面选段,回答问题。

①她生得黄胖而矮……常喜欢切切察察……还竖起第二个手指,在空中上下摇动,或者点着对手或自己的鼻尖。

②他是一个高而瘦的老人,须发都花白了,还戴着大眼镜。

③她对自己的儿子虽然狠,对别家的孩子却好的,无论闹出什么乱子来,也决不去告诉各人的父母。

④其时进来的是一个黑瘦的先生,八字须,戴着眼镜,挟着一叠大大小小的书……据说是穿衣服太模胡了,有时竟会忘记带领结;冬天是一件旧外套,寒颤颤的。

上文选段分别描写了四个人物,对这四个人物判断正确的一项是( )

A.衍太太 寿镜吾 阿长 藤野先生

B.阿长 藤野先生 杨二嫂 寿镜吾

C.阿长 寿镜吾 衍太太 藤野先生

D.阿长 范爱农 衍太太 寿镜吾

C

(2)《朝花夕拾》中童年时的“我”性格鲜明,请结合相关情节简要分析“我”的性格特点。(写出一点即可)

答案:(示例一)热爱自然,如“我”喜欢在百草园的生活。

(示例二)厌倦旧的教育方式(内容、制度等),如“我”怕背《鉴

略》等。

(示例三)善良、富有爱心、有正义感等,如“我”对长妈妈态度的变化、对隐鼠的同情、对猫的厌恶等。

6.整本书阅读。

(1)下面语段中的“她”是( )

过了十多天,或者一个月罢,我还很记得,是她告假回家以后的四五天,她穿着新的蓝布衫回来了,一见面,就将一包书递给我,高兴地

说道:

“哥儿,有画儿的‘三哼经’,我给你买来了!”

A.母亲 B.衍太太 C.阿长 D.杨二嫂

C

导析:C 语段选自《朝花夕拾》中的《阿长与<山海经>》,这是阿长给“我”买来绘图的《山海经》的情节。

(2)《朝花夕拾》中鲁迅回忆了很多与他生活有着密切关系的人。请参照下面的示例,结合你平时的阅读,挑选一个人物简要介绍。

示例:寿镜吾老先生是鲁迅的启蒙老师,他是一位学识渊博、方正质朴、严而不厉、严而可亲的人。

藤野先生 阿长

衍太太 范爱农

答案:(示例一)藤野先生是鲁迅在日本留学时的老师,他是一个严谨、正直、热诚、没有民族偏见的人。

(示例二)阿长是鲁迅的保姆,她是一个善良、 朴实而又迷信、唠叨、“满肚子是麻烦的礼节”的人。

(示例三)衍太太是跟鲁迅住在一门里的,她是一个心术不正、令人憎恶、自私自利、爱推卸责任的人。

(示例四)范爱农是鲁迅在东京认识的一位穷困潦倒的朋友,他是一个热爱祖国、倔强耿直、不随波逐流、不趋炎附势的人。

7.整本书阅读。

(1)下面片段出自《朝花夕拾》中的( )

其实人禽之辨,本不必这样严。在动物界,虽然并不如古人所幻想的那样舒适自由,可是噜苏做作的事总比人间少。它们适性任情,对就对,错就错,不说一句分辩话。虫蛆也许是不干净的,但它们并没有自鸣清高;鸷禽猛兽以较弱的动物为饵,不妨说是凶残的罢,但它们从来就没有竖过“公理”“正义”的旗子,使牺牲者直到被吃的时候为止,还是一味佩服赞叹它们。

A.《五猖会》 B.《<二十四孝图>》

C.《无常》 D.《狗·猫·鼠》

D

(2)不断告别的过程就是成长的过程,鲁迅就是在不断告别中成长的。请你结合《朝花夕拾》中鲁迅其中一次告别的经历,谈谈这次经历带给他的思想转变。

答案:(示例一)父亲重病卧床,家道中落的鲁迅被当初热切往来的亲戚称为“乞食者”,此刻鲁迅深深感受到了世态炎凉、人情冷暖,他为了寻找“别一类人们”告别家乡到南京求学。正是这次告别,鲁迅开始接触从西方传播过来的各种新思潮,受到资产阶级民主思想的影响。

(示例二)鲁迅先生因不满于南京学校学问的不完全和无所用处,所以努力学习,考取了官费的对日留学生。于是他告别祖国,去日本求学,希望通过学习日本的先进科学救国。

(示例三)日本留学期间,鲁迅最初在东京求学,因看不惯“清国留学生”的作为,于是转到仙台。因为“匿名信”和“看电影”事件的刺激,他明白了医治精神的麻木比医治肉体的病痛更为重要,而文艺是改变精神的利器。在强烈爱国心的驱使下,他离开日本,回到祖国,弃医从文。

8.学校开展名著阅读活动,设计了以下学习任务,请按要求完成下面

题目。

活动内容 鲁迅和他生活中的人

读文识人 (1)文章塑造了众多形象鲜明的人物,有温暖“小鲁迅”的阿长、藤野先生、① 等;也有令他厌恶的② 、陈莲河等。

妙笔 写人 (2)鲁迅文字如刀,见微知著。

写长妈妈先从她的缺点写起,后写对她的感激、怀念和崇高的敬意,这是一种① 的写法,在写② (人物)时,也用了同样的手法。

感悟 成长 (3)《从百草园到三味书屋》《琐记》《藤野先生》分别写自己三次求学经历,令读者感受到鲁迅的成长。假如你的好朋友正因遭遇挫折而懈怠,你打算把《朝花夕拾》这本书送给他/她,并在扉页上写一段话来鼓励他/她,你会怎样写

答案:(1)①寿镜吾(范爱农) ②衍太太

(2)①欲扬先抑 ②范爱农(藤野先生)

(3)(示例)成长的道路并非一帆风顺,挫折在所难免,我们要像鲁迅先生一样,心怀责任,坚定信念。