统编版语文四年级下册18《文言文二则》课件

文档属性

| 名称 | 统编版语文四年级下册18《文言文二则》课件 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 141.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-13 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共68张PPT)

18 文言文二则

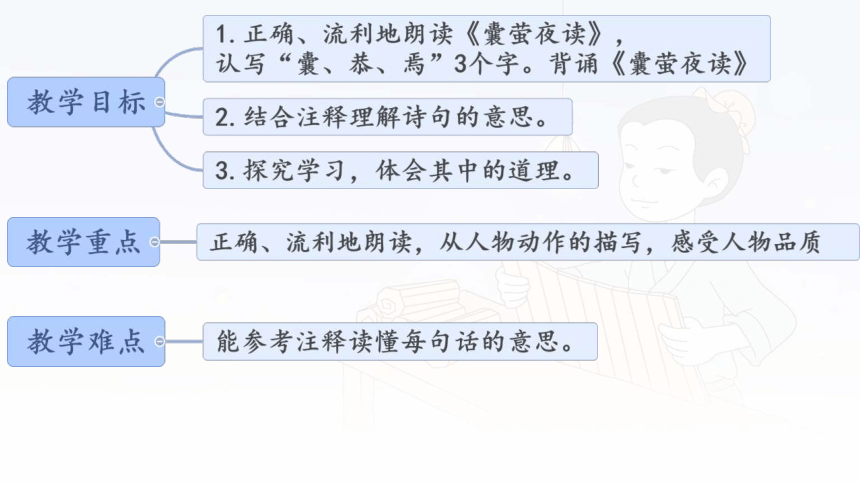

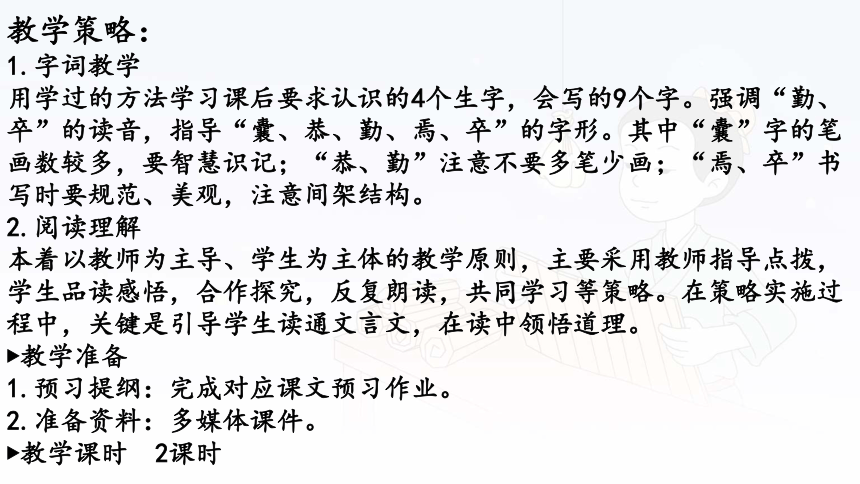

教学策略:

1.字词教学

用学过的方法学习课后要求认识的4个生字,会写的9个字。强调“勤、卒”的读音,指导“囊、恭、勤、焉、卒”的字形。其中“囊”字的笔画数较多,要智慧识记;“恭、勤”注意不要多笔少画;“焉、卒”书写时要规范、美观,注意间架结构。

2.阅读理解

本着以教师为主导、学生为主体的教学原则,主要采用教师指导点拨,学生品读感悟,合作探究,反复朗读,共同学习等策略。在策略实施过程中,关键是引导学生读通文言文,在读中领悟道理。

教学准备

1.预习提纲:完成对应课文预习作业。

2.准备资料:多媒体课件。

教学课时 2课时

第1课时

第2课时

第1课时

《囊萤夜读》

整体把握

《囊萤夜读》

《铁杵成针》

这两个故事的题目也是两个成语,请快速浏览课件出示的小故事,“囊萤夜读”和“铁杵成针”分别对应哪个故事?为什么?说说你判断的依据。

东晋人车胤,他从小就勤奋刻苦,常常彻夜苦读。因家境贫寒,他没钱买油灯,于是就利用萤火虫来照明读书。

《囊萤夜读》

萤火虫

传言大诗人李白小时候十分贪玩,他在山中读书的时候没有完成好自己的学业,就放弃学习准备离开。他在离开的途中路过一条小溪,偶遇一位老妇人,她正在那里磨一根铁棒,准备做成针。李白受到启发,于是就返回去继续完成学业。

《铁杵成针》

磨一根铁棒,准备做成针

识记生字

字形:

结构:

写法:

草丛中的小虫子。

上下结构。

观察“萤”字在田字格里的占位,看书写示范。

读题目,对照意思,想想两个故事有没有共同点。

这两个故事的主人公都是谁?

《囊萤夜读》

《铁杵成针》

车胤

李白

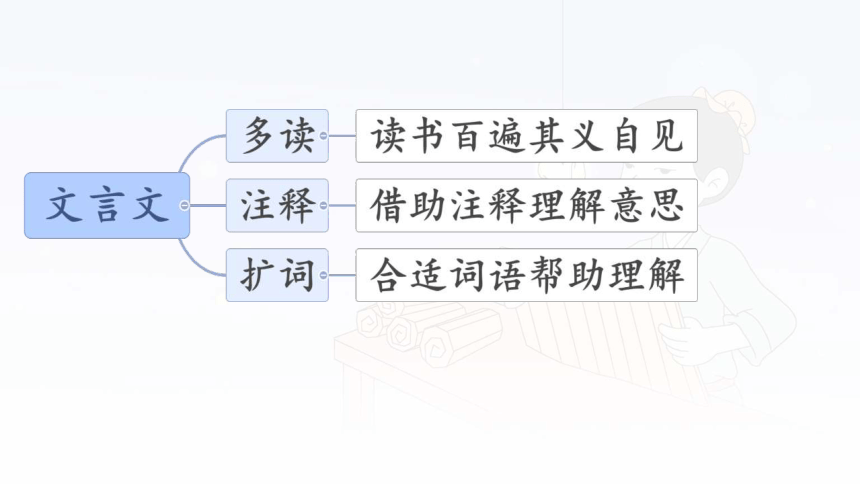

步步推进知文美

《囊萤夜读》

借助注释理解题意。

本文选自《晋书·车胤传》。囊,用口袋装。萤,萤火虫。

《囊萤夜读》

把题目中的四个字用自己的话来说一说。

口袋里装满萤火虫,夜晚借助萤火虫的亮光来读书。

练习朗读

胤恭勤不倦,博学多通。家贫不常得油,夏月则练囊盛数十萤火以照书,以夜继日焉。

这一段话中,你觉得哪句话最难读?

胤恭勤不倦,博学多通。

识记生字

释义:

书写指导:

恭还可以组成什么词?

谦恭

肃敬勤勉

恭

勤

恭:“?”叫竖心底,小字多一点,是表示心理活动的。

勤:左部横画间距要均匀;右部撇向左下伸。

词语理解

谁能说说词语的意思,你是怎么知道的?

博学多通

【通】通晓,明白。

“多通”就是知道的东西很多,和“博学”的意思是一样的,都是说知识渊博。

理解人物

胤恭勤不倦,博学多通。

再读第一句,车胤是个怎样的人?

谦逊有礼

勤奋好学

博学多才

家贫不常得油

理解句义

家贫不常得油

你读懂这句话了吗?或者有哪个地方不懂?

你是怎么读懂意思的?“贫”的意思是什么?“油”为什么是灯油?

“家贫”就是家里贫困。这个故事是写车胤读书的事,古时候没有电灯,晚上点油灯照亮,所以这里的“油”指的是点灯的油。

理解人物

这一句写出了车胤的什么状况?

家境贫寒

家贫不常得油

夏月则练囊盛数十萤火以照书,以夜继日焉。

理解句义

这句话是具体写“囊萤夜读”的,你读懂这句话的意思了吗?或者你哪个地方不懂?

一字一句地试着说一说。

夏天就用白色薄绢做的口袋装上数十只萤火虫,用来照明,继续读书。

【练囊】白色薄绢做的口袋。

理解人物

用白色薄绢做的口袋装上数十只萤火虫,用来照明,继续读书。

这一句写了车胤在晚上是怎样读书的?

夏月则练囊盛数十萤火以照书,以夜继日焉。

这件事印证了文中哪个词?

恭勤不倦

胤恭勤不倦,博学多通。家贫不常得油,夏月则练囊盛数十萤火以照书,以夜继日焉。

文中哪个句子描写了这幅插图?

想象画面

车胤怎么想出“囊萤夜读”这个好办法的?想一想:车胤在晚上读书没有油灯的时候是怎样想的?看到萤火虫又会怎么想?怎么做?

车胤夏夜乘凉,看到萤火虫打着灯笼、闪着亮光,联想到可以用来照明。为了防止萤火虫乱飞,于是想到放入口袋里。又想到白色的薄绢口袋散光最好,还想到放几十只更亮了。还有“做袋……捉萤火虫……盛袋……照书……”

讨论交流

讨论:你心中的车胤是个怎样的人?

本文主要是围绕哪一点写的?或主要为凸显人物的哪个特点写的?为什么?

囊萤夜读

胤恭勤不倦,博学多通。家贫不常得油,夏月则练囊盛数十萤火以照书,以夜继日焉。

勤奋刻苦

因为“家贫”,所以“囊萤夜读”,因为“囊萤夜读”,所以“博学多通”。

巩固练习

延伸拓展

课后查阅车胤的相关资料。

《三字经》中有:“头悬梁,锥刺股。彼不教,自勤苦。如囊萤,如映雪。家虽贫,学不辍。如负薪,如挂角。身虽劳,犹苦卓。”找出其中勤奋好学的故事,给大家讲讲这些故事。

板书设计

恭勤不倦

囊萤夜读

博学多通

练囊盛萤

以夜继日

结果

努力学习

广泛涉猎

原因

第2课时

《铁杵成针》

文中写了谁要把铁杵磨成针呢?

认读词语

磨针溪 弃去 铁杵

老媪 欲作针 还卒业

zú

huán

ǎo

chǔ

老媪

ǎo

指老奶奶或者老婆婆。

老

观察“卒”字的“十”在田字格里的占位。

细读感悟

对照文章听故事。

磨针溪,在象耳山下。

有个地方有一座山,山有一个好听的名字,叫象耳山。山下有一条小溪,小溪叫磨针溪。

地点

象耳山 磨针溪

世传李太白读书山中。

磨针溪这个名字是怎么来的呢?世间传说,大诗人李白曾经在这座山中读书。

人物

李太白

世:世间、世上;

传:传说。

读着读着,还没有读完,他就放弃不读了,收拾收拾东西离开象耳山。

未成,弃去。

过是溪,逢老媪方磨铁杵。问之,曰:“欲作针。”

在经过这条小溪的时候,他碰到一位老婆婆正在磨铁棒。李白感到很奇怪,就问:“老婆婆,你为什么磨铁杵呀?”老婆婆说:“我想做一根针。”

过

逢老媪

曰

问

理解“过是溪”。

“过”,组词:

李白经过哪条小溪?

路过、经过、跃过

第一句的“磨针溪”,这里用“是溪”代替。

理解“问之”。

谁问?问什么?

一个“之”字就是一句话!

李白问,问老媪:“你为什么磨铁杵呀?”

太白感其意,还卒业。

试着说说这句话的意思。

李白听了,被老奶奶的意志感动了,于是他重新回到山中,继续学习,直到完成学业。

磨针溪,在象耳山下。世传李太白读书山中,未成,弃去。过是溪,逢老媪方磨铁杵。问之,曰:“欲作针。”太白感其意,还卒业。

概括内容

简要说说故事的内容。

世传李太白读书山中

世传李太白山中读书

世传李太白在山中读书

品词析句

自由读下面三句话,想一想:它们的意思相同吗?表达的顺序有什么变化?

世传李太白读书山中

世传李太白山中读书

世传李太白在山中读书

意思相同,可是表达的顺序不一样,第一句强调的是“山中”,第二句强调的是“读书”,第三句多了一个字,是现在的说法,是白话文,语言不简洁了。

未成,弃去。

分别用“成、弃”组词,你们发现了什么?

“成”:完成

“弃”:放弃

反义词

“之”指的是问谁?问什么?

问之,曰:“欲作针。”

李太白问老婆婆:“你磨铁杵做什么?”老婆婆回答说:“想把它磨成针。”

联系文中语句,观察“曰”字的字形,说说“曰”的意思。

外框是个口字,里面一横代表舌头,表示舌头在动、在说话。所以“曰”就是说的意思。

六个字写出了一段对话!

问之,曰:“欲作针。”

既然是一段对话,你认为应该怎么读?

想象补白,感受句式:

太白感其意,还卒业。

文中是怎样称呼李白的?找一找。

李太白、太白

为什么不都用同一个称呼?这样称呼有什么好处?

避免重复,表达更简洁。

听了老婆婆的回答,李白可以说是百感交集呀!发挥想象,设想李白想到了什么。

文中用三个字写出了李白的内心感受,用三个字写出了李白的行动。

感其意

还卒业

变成诗歌,读一读。

趣味诵读

磨针溪,在象耳山下。世传李太白读书山中,未成,弃去。过是溪,逢老媪方磨铁杵。问之,曰:“欲作针。”太白感其意,还卒业。

“磨针溪呀,在象耳山下。世传呐,李太白读书山中,未成,弃去,嗨……”

娓娓道来,如讲故事。

谁来接着讲?

只要功夫深,铁杵磨成针。

这个故事,可以浓缩成哪个谚语?

拓展延伸

2.课后搜集有关勤学苦读的典故, 摘抄好词佳句。

熟读课文,能用自己的话说出整个故事。

课后作业

板书设计

读书未成,弃去

铁杵成针

逢老媪方磨铁杵

有毅力

下苦功

感其意,还卒业

18 文言文二则

教学策略:

1.字词教学

用学过的方法学习课后要求认识的4个生字,会写的9个字。强调“勤、卒”的读音,指导“囊、恭、勤、焉、卒”的字形。其中“囊”字的笔画数较多,要智慧识记;“恭、勤”注意不要多笔少画;“焉、卒”书写时要规范、美观,注意间架结构。

2.阅读理解

本着以教师为主导、学生为主体的教学原则,主要采用教师指导点拨,学生品读感悟,合作探究,反复朗读,共同学习等策略。在策略实施过程中,关键是引导学生读通文言文,在读中领悟道理。

教学准备

1.预习提纲:完成对应课文预习作业。

2.准备资料:多媒体课件。

教学课时 2课时

第1课时

第2课时

第1课时

《囊萤夜读》

整体把握

《囊萤夜读》

《铁杵成针》

这两个故事的题目也是两个成语,请快速浏览课件出示的小故事,“囊萤夜读”和“铁杵成针”分别对应哪个故事?为什么?说说你判断的依据。

东晋人车胤,他从小就勤奋刻苦,常常彻夜苦读。因家境贫寒,他没钱买油灯,于是就利用萤火虫来照明读书。

《囊萤夜读》

萤火虫

传言大诗人李白小时候十分贪玩,他在山中读书的时候没有完成好自己的学业,就放弃学习准备离开。他在离开的途中路过一条小溪,偶遇一位老妇人,她正在那里磨一根铁棒,准备做成针。李白受到启发,于是就返回去继续完成学业。

《铁杵成针》

磨一根铁棒,准备做成针

识记生字

字形:

结构:

写法:

草丛中的小虫子。

上下结构。

观察“萤”字在田字格里的占位,看书写示范。

读题目,对照意思,想想两个故事有没有共同点。

这两个故事的主人公都是谁?

《囊萤夜读》

《铁杵成针》

车胤

李白

步步推进知文美

《囊萤夜读》

借助注释理解题意。

本文选自《晋书·车胤传》。囊,用口袋装。萤,萤火虫。

《囊萤夜读》

把题目中的四个字用自己的话来说一说。

口袋里装满萤火虫,夜晚借助萤火虫的亮光来读书。

练习朗读

胤恭勤不倦,博学多通。家贫不常得油,夏月则练囊盛数十萤火以照书,以夜继日焉。

这一段话中,你觉得哪句话最难读?

胤恭勤不倦,博学多通。

识记生字

释义:

书写指导:

恭还可以组成什么词?

谦恭

肃敬勤勉

恭

勤

恭:“?”叫竖心底,小字多一点,是表示心理活动的。

勤:左部横画间距要均匀;右部撇向左下伸。

词语理解

谁能说说词语的意思,你是怎么知道的?

博学多通

【通】通晓,明白。

“多通”就是知道的东西很多,和“博学”的意思是一样的,都是说知识渊博。

理解人物

胤恭勤不倦,博学多通。

再读第一句,车胤是个怎样的人?

谦逊有礼

勤奋好学

博学多才

家贫不常得油

理解句义

家贫不常得油

你读懂这句话了吗?或者有哪个地方不懂?

你是怎么读懂意思的?“贫”的意思是什么?“油”为什么是灯油?

“家贫”就是家里贫困。这个故事是写车胤读书的事,古时候没有电灯,晚上点油灯照亮,所以这里的“油”指的是点灯的油。

理解人物

这一句写出了车胤的什么状况?

家境贫寒

家贫不常得油

夏月则练囊盛数十萤火以照书,以夜继日焉。

理解句义

这句话是具体写“囊萤夜读”的,你读懂这句话的意思了吗?或者你哪个地方不懂?

一字一句地试着说一说。

夏天就用白色薄绢做的口袋装上数十只萤火虫,用来照明,继续读书。

【练囊】白色薄绢做的口袋。

理解人物

用白色薄绢做的口袋装上数十只萤火虫,用来照明,继续读书。

这一句写了车胤在晚上是怎样读书的?

夏月则练囊盛数十萤火以照书,以夜继日焉。

这件事印证了文中哪个词?

恭勤不倦

胤恭勤不倦,博学多通。家贫不常得油,夏月则练囊盛数十萤火以照书,以夜继日焉。

文中哪个句子描写了这幅插图?

想象画面

车胤怎么想出“囊萤夜读”这个好办法的?想一想:车胤在晚上读书没有油灯的时候是怎样想的?看到萤火虫又会怎么想?怎么做?

车胤夏夜乘凉,看到萤火虫打着灯笼、闪着亮光,联想到可以用来照明。为了防止萤火虫乱飞,于是想到放入口袋里。又想到白色的薄绢口袋散光最好,还想到放几十只更亮了。还有“做袋……捉萤火虫……盛袋……照书……”

讨论交流

讨论:你心中的车胤是个怎样的人?

本文主要是围绕哪一点写的?或主要为凸显人物的哪个特点写的?为什么?

囊萤夜读

胤恭勤不倦,博学多通。家贫不常得油,夏月则练囊盛数十萤火以照书,以夜继日焉。

勤奋刻苦

因为“家贫”,所以“囊萤夜读”,因为“囊萤夜读”,所以“博学多通”。

巩固练习

延伸拓展

课后查阅车胤的相关资料。

《三字经》中有:“头悬梁,锥刺股。彼不教,自勤苦。如囊萤,如映雪。家虽贫,学不辍。如负薪,如挂角。身虽劳,犹苦卓。”找出其中勤奋好学的故事,给大家讲讲这些故事。

板书设计

恭勤不倦

囊萤夜读

博学多通

练囊盛萤

以夜继日

结果

努力学习

广泛涉猎

原因

第2课时

《铁杵成针》

文中写了谁要把铁杵磨成针呢?

认读词语

磨针溪 弃去 铁杵

老媪 欲作针 还卒业

zú

huán

ǎo

chǔ

老媪

ǎo

指老奶奶或者老婆婆。

老

观察“卒”字的“十”在田字格里的占位。

细读感悟

对照文章听故事。

磨针溪,在象耳山下。

有个地方有一座山,山有一个好听的名字,叫象耳山。山下有一条小溪,小溪叫磨针溪。

地点

象耳山 磨针溪

世传李太白读书山中。

磨针溪这个名字是怎么来的呢?世间传说,大诗人李白曾经在这座山中读书。

人物

李太白

世:世间、世上;

传:传说。

读着读着,还没有读完,他就放弃不读了,收拾收拾东西离开象耳山。

未成,弃去。

过是溪,逢老媪方磨铁杵。问之,曰:“欲作针。”

在经过这条小溪的时候,他碰到一位老婆婆正在磨铁棒。李白感到很奇怪,就问:“老婆婆,你为什么磨铁杵呀?”老婆婆说:“我想做一根针。”

过

逢老媪

曰

问

理解“过是溪”。

“过”,组词:

李白经过哪条小溪?

路过、经过、跃过

第一句的“磨针溪”,这里用“是溪”代替。

理解“问之”。

谁问?问什么?

一个“之”字就是一句话!

李白问,问老媪:“你为什么磨铁杵呀?”

太白感其意,还卒业。

试着说说这句话的意思。

李白听了,被老奶奶的意志感动了,于是他重新回到山中,继续学习,直到完成学业。

磨针溪,在象耳山下。世传李太白读书山中,未成,弃去。过是溪,逢老媪方磨铁杵。问之,曰:“欲作针。”太白感其意,还卒业。

概括内容

简要说说故事的内容。

世传李太白读书山中

世传李太白山中读书

世传李太白在山中读书

品词析句

自由读下面三句话,想一想:它们的意思相同吗?表达的顺序有什么变化?

世传李太白读书山中

世传李太白山中读书

世传李太白在山中读书

意思相同,可是表达的顺序不一样,第一句强调的是“山中”,第二句强调的是“读书”,第三句多了一个字,是现在的说法,是白话文,语言不简洁了。

未成,弃去。

分别用“成、弃”组词,你们发现了什么?

“成”:完成

“弃”:放弃

反义词

“之”指的是问谁?问什么?

问之,曰:“欲作针。”

李太白问老婆婆:“你磨铁杵做什么?”老婆婆回答说:“想把它磨成针。”

联系文中语句,观察“曰”字的字形,说说“曰”的意思。

外框是个口字,里面一横代表舌头,表示舌头在动、在说话。所以“曰”就是说的意思。

六个字写出了一段对话!

问之,曰:“欲作针。”

既然是一段对话,你认为应该怎么读?

想象补白,感受句式:

太白感其意,还卒业。

文中是怎样称呼李白的?找一找。

李太白、太白

为什么不都用同一个称呼?这样称呼有什么好处?

避免重复,表达更简洁。

听了老婆婆的回答,李白可以说是百感交集呀!发挥想象,设想李白想到了什么。

文中用三个字写出了李白的内心感受,用三个字写出了李白的行动。

感其意

还卒业

变成诗歌,读一读。

趣味诵读

磨针溪,在象耳山下。世传李太白读书山中,未成,弃去。过是溪,逢老媪方磨铁杵。问之,曰:“欲作针。”太白感其意,还卒业。

“磨针溪呀,在象耳山下。世传呐,李太白读书山中,未成,弃去,嗨……”

娓娓道来,如讲故事。

谁来接着讲?

只要功夫深,铁杵磨成针。

这个故事,可以浓缩成哪个谚语?

拓展延伸

2.课后搜集有关勤学苦读的典故, 摘抄好词佳句。

熟读课文,能用自己的话说出整个故事。

课后作业

板书设计

读书未成,弃去

铁杵成针

逢老媪方磨铁杵

有毅力

下苦功

感其意,还卒业

同课章节目录

- 第一单元

- 1 古诗词三首

- 2 乡下人家

- 3 天窗

- 4* 三月桃花水

- 口语交际:转述

- 习作:我的乐园

- 语文园地

- 第二单元

- 5 琥珀

- 6 飞向蓝天的恐龙

- 7 纳米技术就在我们身边

- 8* 千年梦圆在今朝

- 口语交际:说新闻

- 习作:我的奇思妙想

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第三单元

- 9 短诗三首

- 10 绿

- 11 白桦

- 12* 在天晴了的时候

- 语文园地

- 第四单元

- 13 猫

- 14 母鸡

- 15 白鹅

- 习作:我的动物朋友

- 语文园地

- 第五单元

- 16 海上日出

- 17 记金华的双龙洞

- 习作例文

- 习作:游____

- 第六单元

- 18 文言文二则

- 19 小英雄雨来(节选)

- 20* 我们家的男子汉

- 21* 芦花鞋

- 口语交际:朋友相处的秘诀

- 习作:我学会了____

- 语文园地

- 第七单元

- 22 古诗三首

- 23 “诺曼底”号遇难记

- 25* 挑山工

- 24* 黄继光

- 口语交际:自我介绍

- 习作:我的“自画像”

- 语文园地

- 第八单元

- 26 宝葫芦的秘密(节选)

- 27 巨人的花园

- 28* 海的女儿

- 习作:故事新编

- 语文园地