古诗词诵读《书愤》 课件(共40张PPT)2024-2025学年统编版高中语文选择性必修中册

文档属性

| 名称 | 古诗词诵读《书愤》 课件(共40张PPT)2024-2025学年统编版高中语文选择性必修中册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 73.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-13 00:02:22 | ||

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

陆游

选择性必修中册 古诗词诵读

知人论世

初步感知

深入解读

手法赏析

对比阅读

课后练习

课堂导入

“死去元知万事空,但悲不见九洲同。王师北定中原日,家祭无忘告乃翁”,这是南宋著名爱国诗人陆游在临终时写下的诗,强烈的要求收复失地,驱逐金人,雪洗国耻。这是陆游一生歌唱的理想,也是他永不衰竭的灵感。《示儿》是这样,《书愤》也是这样。本节课我们就以《书愤》为例,解析陆游诗歌中的爱国情韵。

知人论世

一、了解作者

1.生平

字务观,号放翁。越州山阴(绍兴)人。南宋时期爱国诗人,文学家,史学家。

国家的不幸、家庭的流离,给陆游幼小的心灵带来了不可磨灭的印记。少年时陆游就立下了“扫胡尘,靖国难”的志向。一生坚持抗金主张,在政治斗争中,屡遭朝廷投降派的打击,但他坚持自己恢复中原的志向,至死不忘复国大业。

陆游的诗今存9300多首,他是我国文学史上存诗最多的诗人。他诗作鲜明的特色是具有强烈的爱国主义精神,他继承和发展了古典诗歌现实主义和浪漫主义的优良传统,对后世文坛影响深远。

(1125—1210)

2.主要成就

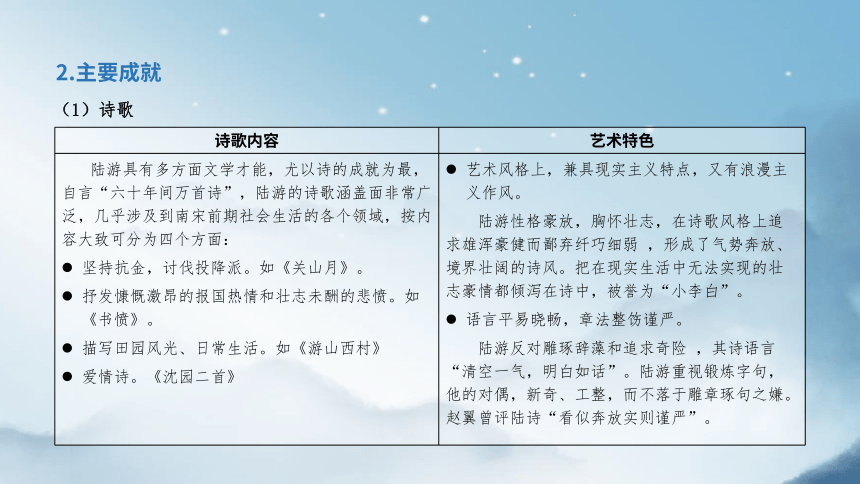

(1)诗歌

诗歌内容 艺术特色

陆游具有多方面文学才能,尤以诗的成就为最,自言“六十年间万首诗”,陆游的诗歌涵盖面非常广泛,几乎涉及到南宋前期社会生活的各个领域,按内容大致可分为四个方面: 坚持抗金,讨伐投降派。如《关山月》。 抒发慷慨激昂的报国热情和壮志未酬的悲愤。如《书愤》。 描写田园风光、日常生活。如《游山西村》 爱情诗。《沈园二首》 艺术风格上,兼具现实主义特点,又有浪漫主义作风。

陆游性格豪放,胸怀壮志,在诗歌风格上追求雄浑豪健而鄙弃纤巧细弱 ,形成了气势奔放、境界壮阔的诗风。把在现实生活中无法实现的壮志豪情都倾泻在诗中,被誉为“小李白”。

语言平易晓畅,章法整饬谨严。

陆游反对雕琢辞藻和追求奇险 ,其诗语言“清空一气,明白如话”。陆游重视锻炼字句,他的对偶,新奇、工整,而不落于雕章琢句之嫌。赵翼曾评陆诗“看似奔放实则谨严”。

(2)词

①内容

书写爱国情怀,抒发壮志未酬的幽愤,其词境的特点是将理想化成梦境而与现实的悲凉构成强烈的对比,如《诉衷情·当年万里觅封侯》。

咏物词和爱情词,如《卜算子·咏梅》《钗头凤·红酥手》。

与其诗相比,陆游的词数量并不多,存世共约一百四十余首。但陆游才气超然 ,并曾身历西北前线,因此,陆游也创造出了稼轩词所没有的另一种艺术境界。

(1)诗歌

《关山月》《十一月四日风雨大作》《游山西村》《临安春雨初霁》《黄州》《冬夜读书示子聿》《书愤》《示儿》《病起书怀》 《沈园二首》

(2)词

《夜游宫·记梦寄师伯浑》《钗头凤·红酥手》《卜算子·咏梅》《谢池春·壮岁从戎》

爱国情绪饱和在陆游的整个生命里,洋溢在他的全部作品里。他看到一幅画马,碰见几朵鲜花,听了一声雁唳,喝几杯酒,写几行草书,都会惹起报国仇、雪国耻的心事,血液沸腾起来,而且这股热潮冲出了他的白天清醒生活的边界,还泛滥到他的梦境里去。这也是在旁人的诗集里找不到的。(钱钟书)

3.代表作品

4.历史评价

二、写作背景

《书愤》是诗人陆游作于宋孝宗淳熙十三年(1186)的一首七言律诗。陆游时年六十一,已是时不待我的年龄,然而诗人被黜,罢官归隐家乡山阴已有六年,挂着一个空衔在故乡蛰居。想那山河破碎,中原未收而“报国欲死无战场”,感于世事多艰,小人误国而“书生无地效孤忠”,于是诗人郁愤之情便喷薄而出。

初步感知

一、解题

动词 书写

愤懑、悲愤

书 愤

抒发心中的愤 懑、不满之情。

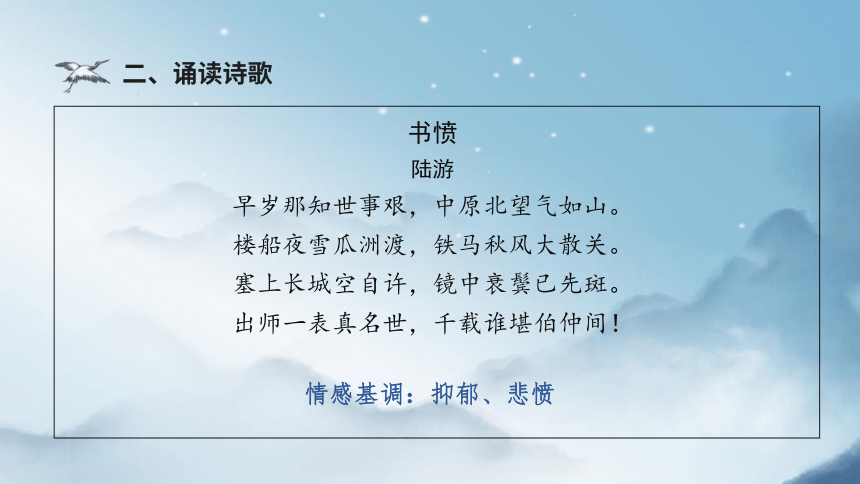

书愤

陆游

早岁那知世事艰,中原北望气如山。

楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

出师一表真名世,千载谁堪伯仲间!

情感基调:抑郁、悲愤

二、诵读诗歌

早岁那知世事艰,中原北望气如山。

【早岁】早年 【世事】人世间的事,此处指恢复中原之事。

【中原】指淮河以北沦为金人手中的地区。 【气如山】指收复失地的豪情壮志如山一样高。

年轻时就立下志向,哪想到是如此艰难,我常北望中原大地,心中气概坚定如山。

译

文

三、理解诗意

楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

【楼船】有楼的高大战船 。 【瓜州渡】位于今江苏扬州古运河下游与长江交汇处,为江防要地。

【铁马】身披铁甲的战马。 【大散关】在今陕西宝鸡西南,为宋金交界处,是军事要地。

在瓜洲渡痛击金兵,在雪夜飞奔着战舰,秋风中跨战马驰骋,成功收付了大散关。

译

文

塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

【塞上长城】边疆的万里长城。化用南宋名将檀道济的事迹。

【空自许】白白地自我勉励。这里指诗人自比,也比喻守边御敌的将领。

【衰鬓】苍老的鬓发。 【斑】花白。

当初自比塞上长城,立志为国除忧除患,如今垂老两鬓斑白,事业全都成了空谈。

译

文

出师一表真名世,千载难堪伯仲间!

【出师一表】诸葛亮出兵伐魏前曾写《出师表》。 【名世】名显于世。

【伯仲间】指不相上下。

诸葛亮的《出师表》,真能说是名不虚传,千百年已经过去了,谁能和他互相比肩!

译

文

首联

颔联

颈联

尾联

追叙自己早年的宏图大志和爱国热情。

描绘了两幅开阔、壮美的战场画卷。

理想落空的悲凉。

用典明智

四、梳理层次

第一部分:

倾诉前半生壮怀激烈,决心收复失地

第二部分:

感慨时不待我,报国无门的悲愤

深入解读

1.通读全诗,思考诗人所“书”为何?

早岁那知世事艰,中原北望气如山。

楼船夜雪瓜洲渡,铁马冰河大散关。

塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

出师一表真名世,千载难堪伯仲间!

2.就全诗来看作者所“愤”为何?

所愤之一:“世事艰”

所愤之二:“空自许”

所愤之三:“镜中衰鬓已先斑”

所愤之四:“千载谁堪伯仲间”

“世事”即抗金救国、收复失地的事业,它究竟有多难

同时代抗金英雄岳飞的遭遇:报国不仅无功,而且有罪,竟至死罪,这难度似乎难于上青天了。

暗指投降派把持朝政,对爱国志士排挤、打压,道出了多少心酸与坎坷。

思考:联系时代背景,“世事艰”暗示了什么

所愤之一:“世事艰”

陆游一片赤心为国,最终却是镜花水月,诗人化用刘宋名将檀道济以一己之力振边扬威的典故,表现出他心中捍卫国家,舍我其谁的气魄,而一个“空”表明大志落空的悲惨现实。

所愤之二:“空自许”

早年豪气如山,以“塞上长城”自许,如今诗人揽镜自照,发现即便壮心犹在,却已衰鬓先斑,两相对照,壮志难酬,时不待我,更加令作者痛心疾首。

所愤之三:“镜中衰鬓已先斑”

以典明志。诸葛亮北伐虽然最终落败,却终归名满天宇,千载而下,无人齐名,诗人在现实中难以看到希望。

南宋朝廷畏敌如虎、苟且偷安,没有一个像诸葛亮这样的人物来“将帅三军,北定中原”。唯有一颗拳拳爱国之心至死不渝,只能将希慰藉放在千载的岁月长河中,期盼内心的赤血丹心能够昭然天下。

所愤之四:“千载谁堪伯仲间”

3.思考:诗人所“愤”原因何在?

忧愤国家:金人入侵、国土沦陷、被迫迁都

忧愤朝政 :求和偏安、打击主战派、政治黑暗

忧愤自己 :年老体衰、功业无成、壮志未酬

“愤”的根源,其实全在于南宋朝廷“主和派”。因为他们是阻挠抗金救国的绊脚石,是绞杀爱国力量的刽子手。

这是英雄的悲剧,也是时代的悲剧。

这首诗借北望中原,回顾了陆游青年时的凌云壮志和火热的战斗生活。抒发了自己报国无门、壮志难酬、虚度年华的满腔激愤。沉雄浑厚,感慨苍茫,真有英雄暮年之叹。被称为是陆游“一生爱国热情的艺术概括”。

主旨总结

手法赏析

1.赏析本诗颔联的景物描写,其意象有何特点?表现了诗人怎样的感情?

这是什么手法呢?

楼船夜雪瓜州渡,铁马秋风大散关。

颔联使用列锦的手法,六个纯名词的叠加(罗列),勾勒出两幅豪壮的战争图画,给人一种声势宏大、勇猛进攻、收复失地的抗敌场面。两次对敌作战取得胜利,说明国家有实力对抗,抒发了自己对国家充满信心、自豪;对朝廷的不满。

列锦

所谓“列锦”,就是全部用名词或名词性短语,经过有机组合巧妙地排列在一起,构成生动可感的图像,用以烘托气氛、创造意境、表达情感的一种修辞手法。

作用:省略了相关的动词,体现了诗歌的凝练性和含蓄性,扩大的容量,达到了以少总多的艺术境界。表面上看,造成意象间的脱节,实际上这是诗人有意为读者留下的空白,增加了审美情趣。

知识链接

2. 再次诵读诗歌,思考诗人主要用了哪些手法来抒发情感的?

手法 情感

对比 ①诗人自身的对比,昔日的豪气壮举和今日的年迈衰颓的对比,感慨岁月无情、壮志难酬。

②诸葛亮的矢志北伐、积极进取和南宋朝廷苟且偷安的对比,表现了诗人怀古伤今的悲愤和无奈。

③理想与现实的对比,理想“塞上长城”与现实“镜中衰鬓”对比。

用典 (借古讽今) ①用南朝名将檀道济自许为“万里长城”的典故,写出了诗人以身许国但壮志未酬的感慨和悲愤。

②借用“出师表”的典故,表明了诗人对诸葛孔明的钦佩,对南宋朝廷苟且偷安、偏安江南的愤恨和讽刺。

虚实结合 ①首联上句写实,回忆年轻时的雄心壮志;下句“中原北望气如山”以虚写实,用有形的“山”形容无形的“气”,突出“气”的坚毅、豪迈、轩昂。

②颈联上句“塞上长城”写理想,气势雄伟,意境高远,从大远处落笔,是虚写;下句“镜中衰鬓”写现实,感情沉郁,格调凝重,从细处近处用墨,是实写。在虚实的映衬中,加重了诗歌雄壮悲愤的基调。

对比阅读

杜甫的《蜀相》与陆游的《书愤》都堪称是抒写壮志未酬的典范之作。一个中唐诗人和一个南宋初期的诗人,他们之间有着巨大的差异,也有着惊人的相似。阅读两首诗,分析两者之间的异同。

丞相祠堂何处寻 锦官城外柏森森。映阶碧草自春色,隔叶黄鹏空好音。三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。出师未捷身先死。长使英雄泪满襟。

早岁那知世事艰,中原北望气如山。楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑,出师一表真名世,千载谁堪伯仲间!

《书愤》

《蜀相》

都作于动乱年代,都是晚年之作;

(1)

都借用诸葛亮事迹表达情感;

(2)

都体现了深沉爱国情感。

(3)

1.请联系社会背景和作者身世,找出两首诗的共同之处。

2.比较《书愤》《蜀相》两首诗,找出不同点,完成下表。

《书愤》 《蜀相》

歌颂对象 诸葛亮的“鞠躬尽瘁,死而后已” 诸葛亮的“功盖三分国”“天下计”“老臣心”

抒发情感 回顾自己早年的豪情壮志和现实的无奈,表达了对国家命运的深切忧虑和对自身报国无门的愤懑之情,诗中充满了对恢复中原的渴望和对自己年华逝去的感叹。 通过描写诸葛亮祠堂的景象,表达了对诸葛亮忠诚报国精神的崇敬和对自己报国无门的悲愤。诗中充满了对历史英雄的缅怀和对现实的无奈之情。

表现手法 用典明志先回忆自己过去,然后写自己现在,最后以诸葛亮自况,全诗着重写自己的“愤”,大气磅礴笔力雄健。 借景抒情先写景,在景中融情,然后抒发感慨,写祠堂与写人和谐结合,写景与抒情融合,凭吊古人与悲叹自己浑然一体,内涵丰富,感情真挚,格调沉雄。

课后练习

1.【2024-2025·高三上·湖北阶段练习】陆游《书愤》中的“ , ”两句,化用南朝名将檀道济的典故,抒发了自己年老力衰、自我期许落空的悲凉愤懑之情。

2.【2023-2024·高三上·吉林白城·阶段练习】《书愤》中,描写诗人回忆夜雪战船、秋风铁马的军旅生活的两句是“_________________,___________________”。

3.【2023-2024·高二下·贵州黔西·期末】“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”是马致远在《天净沙·秋思》中用列锦法描绘的羁旅天涯的游子沿途所见的景致。陆游在《书愤》中也用了该手法,绘制出一幅幅浩浩荡荡的军容画面,即“ , ”。

4.【2023-2024·高二下·黑龙江双鸭山·阶段练习】陆游《书愤》中的“ , ”称赞了诸葛亮的精神品格,而杜甫《蜀相》中的“三顾频频天下计,两朝开济老臣心”两句赞颂了诸葛亮的丰功伟绩。

5.【2024·陕西·模拟预测】陆游在《书愤》中通过“ , ”两句,既表达了对世事艰难的慨叹,又袒露出自己当年抗金复国的壮心豪气。

【练习一】理解性默写

塞上长城空自许 镜中衰鬓已先斑

楼船夜雪瓜洲渡 铁马冰河大散关

楼船夜雪瓜洲渡 铁马冰河大散关

出师一表真名世 千载难堪伯仲间

早岁那知世事艰 中原北望气如山

【练习二】阅读下面这首宋诗,完成小题。

望蓟门①

祖咏

燕台一望客心惊,笳鼓喧喧汉将营。

万里寒光生积雪,三边曙色动危旌。

沙场烽火连胡月,海畔云山拥蓟城。

少小虽非投笔吏,论功还欲请长缨。

【注释】蓟门:在今北京西南,唐时属范阳道所辖,是唐朝屯驻重兵之地。祖咏当时游宦于范阳。

1.下列对这首的理解和赏析,不正确的一项是( B )

A.首联“燕台一望”犹言“一到燕台”一个“惊”字,道出了远道而来的客子的特有感受。

B.颔联写雪上的寒光令人两眼生花,唐军在危险的边塞绝境中却能使军旗不倒猎猎飘扬。

C.颈联两句,一句人事,一句地形,没有塞上苦寒的悲凉景象,写出边防军队的意气昂扬。

D.本诗前六句写“望”之所见,尾联紧承写“望”后之感,水到渠成,一反起句的“客心惊”。

颈联下句写朦胧曙色中眺望,唯独高悬的旗帜在半空中猎猎飘扬,渲染的是肃穆的景象,暗写出唐军营中庄重的气派和严整的军容,“危”是“高”的意思,不是“危险的边塞绝境”。

2.尾联中“请长缨”传达出诗人怎样的情感?这种情感是如何激发的?

【答案】

①传达了诗人投笔从戎、平定边患、建功立业的壮志。

②边塞壮丽景色激发了诗人对祖国山河的热爱;

③鼓角争鸣的战争氛围、庄重肃穆的严整军容激发了诗人立功报国的豪情壮志。

【解析】

①“少小虽非投笔吏,论功还欲请长缨”,写诗人虽早年没有投笔从戎,可是见到三边壮气,却也雄心勃勃,要学西汉时终军,向皇帝请发长缨,建立功业;

②诗人来到边塞重镇,游目纵观,眼前是辽阔的天宇,险要的山川,不禁激情满怀,自然生发保护国家壮丽山河之豪情;

③“万里”“三边”写出军营中庄重的气派和严整的军容,笳鼓喧喧显出军威赫然,壮伟异常,让诗人倍受感染,生出投军报国的壮志。

作业

请以“失意不失赤子心”为主题,给《书愤》写一则100字左右的文学短评。

陆游

选择性必修中册 古诗词诵读

知人论世

初步感知

深入解读

手法赏析

对比阅读

课后练习

课堂导入

“死去元知万事空,但悲不见九洲同。王师北定中原日,家祭无忘告乃翁”,这是南宋著名爱国诗人陆游在临终时写下的诗,强烈的要求收复失地,驱逐金人,雪洗国耻。这是陆游一生歌唱的理想,也是他永不衰竭的灵感。《示儿》是这样,《书愤》也是这样。本节课我们就以《书愤》为例,解析陆游诗歌中的爱国情韵。

知人论世

一、了解作者

1.生平

字务观,号放翁。越州山阴(绍兴)人。南宋时期爱国诗人,文学家,史学家。

国家的不幸、家庭的流离,给陆游幼小的心灵带来了不可磨灭的印记。少年时陆游就立下了“扫胡尘,靖国难”的志向。一生坚持抗金主张,在政治斗争中,屡遭朝廷投降派的打击,但他坚持自己恢复中原的志向,至死不忘复国大业。

陆游的诗今存9300多首,他是我国文学史上存诗最多的诗人。他诗作鲜明的特色是具有强烈的爱国主义精神,他继承和发展了古典诗歌现实主义和浪漫主义的优良传统,对后世文坛影响深远。

(1125—1210)

2.主要成就

(1)诗歌

诗歌内容 艺术特色

陆游具有多方面文学才能,尤以诗的成就为最,自言“六十年间万首诗”,陆游的诗歌涵盖面非常广泛,几乎涉及到南宋前期社会生活的各个领域,按内容大致可分为四个方面: 坚持抗金,讨伐投降派。如《关山月》。 抒发慷慨激昂的报国热情和壮志未酬的悲愤。如《书愤》。 描写田园风光、日常生活。如《游山西村》 爱情诗。《沈园二首》 艺术风格上,兼具现实主义特点,又有浪漫主义作风。

陆游性格豪放,胸怀壮志,在诗歌风格上追求雄浑豪健而鄙弃纤巧细弱 ,形成了气势奔放、境界壮阔的诗风。把在现实生活中无法实现的壮志豪情都倾泻在诗中,被誉为“小李白”。

语言平易晓畅,章法整饬谨严。

陆游反对雕琢辞藻和追求奇险 ,其诗语言“清空一气,明白如话”。陆游重视锻炼字句,他的对偶,新奇、工整,而不落于雕章琢句之嫌。赵翼曾评陆诗“看似奔放实则谨严”。

(2)词

①内容

书写爱国情怀,抒发壮志未酬的幽愤,其词境的特点是将理想化成梦境而与现实的悲凉构成强烈的对比,如《诉衷情·当年万里觅封侯》。

咏物词和爱情词,如《卜算子·咏梅》《钗头凤·红酥手》。

与其诗相比,陆游的词数量并不多,存世共约一百四十余首。但陆游才气超然 ,并曾身历西北前线,因此,陆游也创造出了稼轩词所没有的另一种艺术境界。

(1)诗歌

《关山月》《十一月四日风雨大作》《游山西村》《临安春雨初霁》《黄州》《冬夜读书示子聿》《书愤》《示儿》《病起书怀》 《沈园二首》

(2)词

《夜游宫·记梦寄师伯浑》《钗头凤·红酥手》《卜算子·咏梅》《谢池春·壮岁从戎》

爱国情绪饱和在陆游的整个生命里,洋溢在他的全部作品里。他看到一幅画马,碰见几朵鲜花,听了一声雁唳,喝几杯酒,写几行草书,都会惹起报国仇、雪国耻的心事,血液沸腾起来,而且这股热潮冲出了他的白天清醒生活的边界,还泛滥到他的梦境里去。这也是在旁人的诗集里找不到的。(钱钟书)

3.代表作品

4.历史评价

二、写作背景

《书愤》是诗人陆游作于宋孝宗淳熙十三年(1186)的一首七言律诗。陆游时年六十一,已是时不待我的年龄,然而诗人被黜,罢官归隐家乡山阴已有六年,挂着一个空衔在故乡蛰居。想那山河破碎,中原未收而“报国欲死无战场”,感于世事多艰,小人误国而“书生无地效孤忠”,于是诗人郁愤之情便喷薄而出。

初步感知

一、解题

动词 书写

愤懑、悲愤

书 愤

抒发心中的愤 懑、不满之情。

书愤

陆游

早岁那知世事艰,中原北望气如山。

楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

出师一表真名世,千载谁堪伯仲间!

情感基调:抑郁、悲愤

二、诵读诗歌

早岁那知世事艰,中原北望气如山。

【早岁】早年 【世事】人世间的事,此处指恢复中原之事。

【中原】指淮河以北沦为金人手中的地区。 【气如山】指收复失地的豪情壮志如山一样高。

年轻时就立下志向,哪想到是如此艰难,我常北望中原大地,心中气概坚定如山。

译

文

三、理解诗意

楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

【楼船】有楼的高大战船 。 【瓜州渡】位于今江苏扬州古运河下游与长江交汇处,为江防要地。

【铁马】身披铁甲的战马。 【大散关】在今陕西宝鸡西南,为宋金交界处,是军事要地。

在瓜洲渡痛击金兵,在雪夜飞奔着战舰,秋风中跨战马驰骋,成功收付了大散关。

译

文

塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

【塞上长城】边疆的万里长城。化用南宋名将檀道济的事迹。

【空自许】白白地自我勉励。这里指诗人自比,也比喻守边御敌的将领。

【衰鬓】苍老的鬓发。 【斑】花白。

当初自比塞上长城,立志为国除忧除患,如今垂老两鬓斑白,事业全都成了空谈。

译

文

出师一表真名世,千载难堪伯仲间!

【出师一表】诸葛亮出兵伐魏前曾写《出师表》。 【名世】名显于世。

【伯仲间】指不相上下。

诸葛亮的《出师表》,真能说是名不虚传,千百年已经过去了,谁能和他互相比肩!

译

文

首联

颔联

颈联

尾联

追叙自己早年的宏图大志和爱国热情。

描绘了两幅开阔、壮美的战场画卷。

理想落空的悲凉。

用典明智

四、梳理层次

第一部分:

倾诉前半生壮怀激烈,决心收复失地

第二部分:

感慨时不待我,报国无门的悲愤

深入解读

1.通读全诗,思考诗人所“书”为何?

早岁那知世事艰,中原北望气如山。

楼船夜雪瓜洲渡,铁马冰河大散关。

塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

出师一表真名世,千载难堪伯仲间!

2.就全诗来看作者所“愤”为何?

所愤之一:“世事艰”

所愤之二:“空自许”

所愤之三:“镜中衰鬓已先斑”

所愤之四:“千载谁堪伯仲间”

“世事”即抗金救国、收复失地的事业,它究竟有多难

同时代抗金英雄岳飞的遭遇:报国不仅无功,而且有罪,竟至死罪,这难度似乎难于上青天了。

暗指投降派把持朝政,对爱国志士排挤、打压,道出了多少心酸与坎坷。

思考:联系时代背景,“世事艰”暗示了什么

所愤之一:“世事艰”

陆游一片赤心为国,最终却是镜花水月,诗人化用刘宋名将檀道济以一己之力振边扬威的典故,表现出他心中捍卫国家,舍我其谁的气魄,而一个“空”表明大志落空的悲惨现实。

所愤之二:“空自许”

早年豪气如山,以“塞上长城”自许,如今诗人揽镜自照,发现即便壮心犹在,却已衰鬓先斑,两相对照,壮志难酬,时不待我,更加令作者痛心疾首。

所愤之三:“镜中衰鬓已先斑”

以典明志。诸葛亮北伐虽然最终落败,却终归名满天宇,千载而下,无人齐名,诗人在现实中难以看到希望。

南宋朝廷畏敌如虎、苟且偷安,没有一个像诸葛亮这样的人物来“将帅三军,北定中原”。唯有一颗拳拳爱国之心至死不渝,只能将希慰藉放在千载的岁月长河中,期盼内心的赤血丹心能够昭然天下。

所愤之四:“千载谁堪伯仲间”

3.思考:诗人所“愤”原因何在?

忧愤国家:金人入侵、国土沦陷、被迫迁都

忧愤朝政 :求和偏安、打击主战派、政治黑暗

忧愤自己 :年老体衰、功业无成、壮志未酬

“愤”的根源,其实全在于南宋朝廷“主和派”。因为他们是阻挠抗金救国的绊脚石,是绞杀爱国力量的刽子手。

这是英雄的悲剧,也是时代的悲剧。

这首诗借北望中原,回顾了陆游青年时的凌云壮志和火热的战斗生活。抒发了自己报国无门、壮志难酬、虚度年华的满腔激愤。沉雄浑厚,感慨苍茫,真有英雄暮年之叹。被称为是陆游“一生爱国热情的艺术概括”。

主旨总结

手法赏析

1.赏析本诗颔联的景物描写,其意象有何特点?表现了诗人怎样的感情?

这是什么手法呢?

楼船夜雪瓜州渡,铁马秋风大散关。

颔联使用列锦的手法,六个纯名词的叠加(罗列),勾勒出两幅豪壮的战争图画,给人一种声势宏大、勇猛进攻、收复失地的抗敌场面。两次对敌作战取得胜利,说明国家有实力对抗,抒发了自己对国家充满信心、自豪;对朝廷的不满。

列锦

所谓“列锦”,就是全部用名词或名词性短语,经过有机组合巧妙地排列在一起,构成生动可感的图像,用以烘托气氛、创造意境、表达情感的一种修辞手法。

作用:省略了相关的动词,体现了诗歌的凝练性和含蓄性,扩大的容量,达到了以少总多的艺术境界。表面上看,造成意象间的脱节,实际上这是诗人有意为读者留下的空白,增加了审美情趣。

知识链接

2. 再次诵读诗歌,思考诗人主要用了哪些手法来抒发情感的?

手法 情感

对比 ①诗人自身的对比,昔日的豪气壮举和今日的年迈衰颓的对比,感慨岁月无情、壮志难酬。

②诸葛亮的矢志北伐、积极进取和南宋朝廷苟且偷安的对比,表现了诗人怀古伤今的悲愤和无奈。

③理想与现实的对比,理想“塞上长城”与现实“镜中衰鬓”对比。

用典 (借古讽今) ①用南朝名将檀道济自许为“万里长城”的典故,写出了诗人以身许国但壮志未酬的感慨和悲愤。

②借用“出师表”的典故,表明了诗人对诸葛孔明的钦佩,对南宋朝廷苟且偷安、偏安江南的愤恨和讽刺。

虚实结合 ①首联上句写实,回忆年轻时的雄心壮志;下句“中原北望气如山”以虚写实,用有形的“山”形容无形的“气”,突出“气”的坚毅、豪迈、轩昂。

②颈联上句“塞上长城”写理想,气势雄伟,意境高远,从大远处落笔,是虚写;下句“镜中衰鬓”写现实,感情沉郁,格调凝重,从细处近处用墨,是实写。在虚实的映衬中,加重了诗歌雄壮悲愤的基调。

对比阅读

杜甫的《蜀相》与陆游的《书愤》都堪称是抒写壮志未酬的典范之作。一个中唐诗人和一个南宋初期的诗人,他们之间有着巨大的差异,也有着惊人的相似。阅读两首诗,分析两者之间的异同。

丞相祠堂何处寻 锦官城外柏森森。映阶碧草自春色,隔叶黄鹏空好音。三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。出师未捷身先死。长使英雄泪满襟。

早岁那知世事艰,中原北望气如山。楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑,出师一表真名世,千载谁堪伯仲间!

《书愤》

《蜀相》

都作于动乱年代,都是晚年之作;

(1)

都借用诸葛亮事迹表达情感;

(2)

都体现了深沉爱国情感。

(3)

1.请联系社会背景和作者身世,找出两首诗的共同之处。

2.比较《书愤》《蜀相》两首诗,找出不同点,完成下表。

《书愤》 《蜀相》

歌颂对象 诸葛亮的“鞠躬尽瘁,死而后已” 诸葛亮的“功盖三分国”“天下计”“老臣心”

抒发情感 回顾自己早年的豪情壮志和现实的无奈,表达了对国家命运的深切忧虑和对自身报国无门的愤懑之情,诗中充满了对恢复中原的渴望和对自己年华逝去的感叹。 通过描写诸葛亮祠堂的景象,表达了对诸葛亮忠诚报国精神的崇敬和对自己报国无门的悲愤。诗中充满了对历史英雄的缅怀和对现实的无奈之情。

表现手法 用典明志先回忆自己过去,然后写自己现在,最后以诸葛亮自况,全诗着重写自己的“愤”,大气磅礴笔力雄健。 借景抒情先写景,在景中融情,然后抒发感慨,写祠堂与写人和谐结合,写景与抒情融合,凭吊古人与悲叹自己浑然一体,内涵丰富,感情真挚,格调沉雄。

课后练习

1.【2024-2025·高三上·湖北阶段练习】陆游《书愤》中的“ , ”两句,化用南朝名将檀道济的典故,抒发了自己年老力衰、自我期许落空的悲凉愤懑之情。

2.【2023-2024·高三上·吉林白城·阶段练习】《书愤》中,描写诗人回忆夜雪战船、秋风铁马的军旅生活的两句是“_________________,___________________”。

3.【2023-2024·高二下·贵州黔西·期末】“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”是马致远在《天净沙·秋思》中用列锦法描绘的羁旅天涯的游子沿途所见的景致。陆游在《书愤》中也用了该手法,绘制出一幅幅浩浩荡荡的军容画面,即“ , ”。

4.【2023-2024·高二下·黑龙江双鸭山·阶段练习】陆游《书愤》中的“ , ”称赞了诸葛亮的精神品格,而杜甫《蜀相》中的“三顾频频天下计,两朝开济老臣心”两句赞颂了诸葛亮的丰功伟绩。

5.【2024·陕西·模拟预测】陆游在《书愤》中通过“ , ”两句,既表达了对世事艰难的慨叹,又袒露出自己当年抗金复国的壮心豪气。

【练习一】理解性默写

塞上长城空自许 镜中衰鬓已先斑

楼船夜雪瓜洲渡 铁马冰河大散关

楼船夜雪瓜洲渡 铁马冰河大散关

出师一表真名世 千载难堪伯仲间

早岁那知世事艰 中原北望气如山

【练习二】阅读下面这首宋诗,完成小题。

望蓟门①

祖咏

燕台一望客心惊,笳鼓喧喧汉将营。

万里寒光生积雪,三边曙色动危旌。

沙场烽火连胡月,海畔云山拥蓟城。

少小虽非投笔吏,论功还欲请长缨。

【注释】蓟门:在今北京西南,唐时属范阳道所辖,是唐朝屯驻重兵之地。祖咏当时游宦于范阳。

1.下列对这首的理解和赏析,不正确的一项是( B )

A.首联“燕台一望”犹言“一到燕台”一个“惊”字,道出了远道而来的客子的特有感受。

B.颔联写雪上的寒光令人两眼生花,唐军在危险的边塞绝境中却能使军旗不倒猎猎飘扬。

C.颈联两句,一句人事,一句地形,没有塞上苦寒的悲凉景象,写出边防军队的意气昂扬。

D.本诗前六句写“望”之所见,尾联紧承写“望”后之感,水到渠成,一反起句的“客心惊”。

颈联下句写朦胧曙色中眺望,唯独高悬的旗帜在半空中猎猎飘扬,渲染的是肃穆的景象,暗写出唐军营中庄重的气派和严整的军容,“危”是“高”的意思,不是“危险的边塞绝境”。

2.尾联中“请长缨”传达出诗人怎样的情感?这种情感是如何激发的?

【答案】

①传达了诗人投笔从戎、平定边患、建功立业的壮志。

②边塞壮丽景色激发了诗人对祖国山河的热爱;

③鼓角争鸣的战争氛围、庄重肃穆的严整军容激发了诗人立功报国的豪情壮志。

【解析】

①“少小虽非投笔吏,论功还欲请长缨”,写诗人虽早年没有投笔从戎,可是见到三边壮气,却也雄心勃勃,要学西汉时终军,向皇帝请发长缨,建立功业;

②诗人来到边塞重镇,游目纵观,眼前是辽阔的天宇,险要的山川,不禁激情满怀,自然生发保护国家壮丽山河之豪情;

③“万里”“三边”写出军营中庄重的气派和严整的军容,笳鼓喧喧显出军威赫然,壮伟异常,让诗人倍受感染,生出投军报国的壮志。

作业

请以“失意不失赤子心”为主题,给《书愤》写一则100字左右的文学短评。