古诗词诵读《燕歌行并序》课件(共40张PPT) 2024-2025学年统编版高中语文选择性必修中册

文档属性

| 名称 | 古诗词诵读《燕歌行并序》课件(共40张PPT) 2024-2025学年统编版高中语文选择性必修中册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 84.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-13 00:02:49 | ||

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

并序

选择性必修中册 古诗词诵读

高 适

目 录

01.

拓展导学

02.

诗歌细读

03.

深入探究

04.

练习作业

第一节

拓展导学

课堂导入

写作背景

走进作者

……

课堂导入

在电影《长安三万里》中,有这样一幕。李白一身胡人打扮,在驿站里遇到了高适。他乡逢故知,李白兴奋地揽着高适的肩,说:我刚才读到你在驿站写的诗了。相信我,这是你写得最好的一首,是流传千古的名句啊。

是什么诗句居然让李白都赞不绝口?那正是高适所作的“战士军前半死生,美人帐下犹歌舞”。

那高适是在什么情况下挥毫泼墨的,又是因何而作呢?接下来,让我们跟随他的脚步一起走进这首《燕歌行并序》。

走进作者

高适(约700—765),字达夫,一字仲武,湖北蓨县(今河北景县南)人,曾任刑部侍郎、散骑常侍、渤海县候,世称高常侍、高渤海。盛唐著名的边塞诗人。早年和李白、杜甫共游梁、宋。他的诗歌以古体见长,尤长于七言歌行和五言古诗,其作品集为《高常侍集》,《全唐诗》存诗四卷。其诗风格雄浑悲壮、古朴苍劲。

高适与岑参在边塞诗上齐名,并称“高岑”。

后人把高适、岑参、王昌龄、王之涣合称“边塞四诗人”。

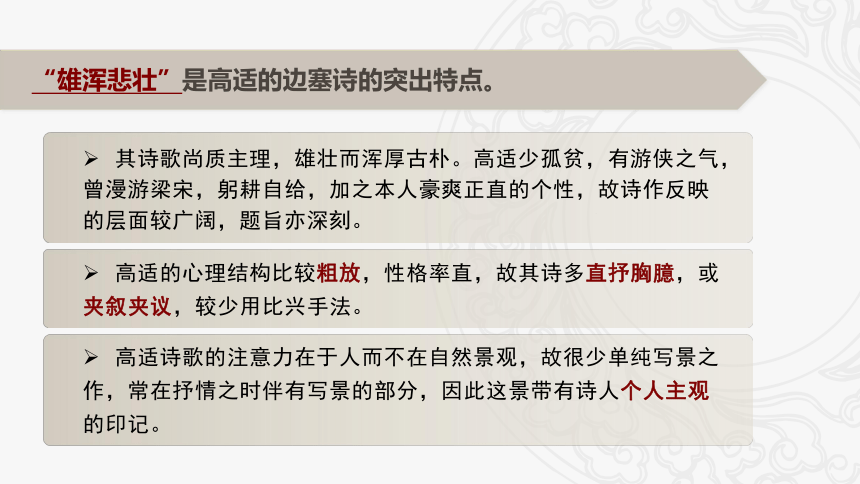

“雄浑悲壮”是高适的边塞诗的突出特点。

其诗歌尚质主理,雄壮而浑厚古朴。高适少孤贫,有游侠之气,曾漫游梁宋,躬耕自给,加之本人豪爽正直的个性,故诗作反映的层面较广阔,题旨亦深刻。

高适的心理结构比较粗放,性格率直,故其诗多直抒胸臆,或夹叙夹议,较少用比兴手法。

高适诗歌的注意力在于人而不在自然景观,故很少单纯写景之作,常在抒情之时伴有写景的部分,因此这景带有诗人个人主观的印记。

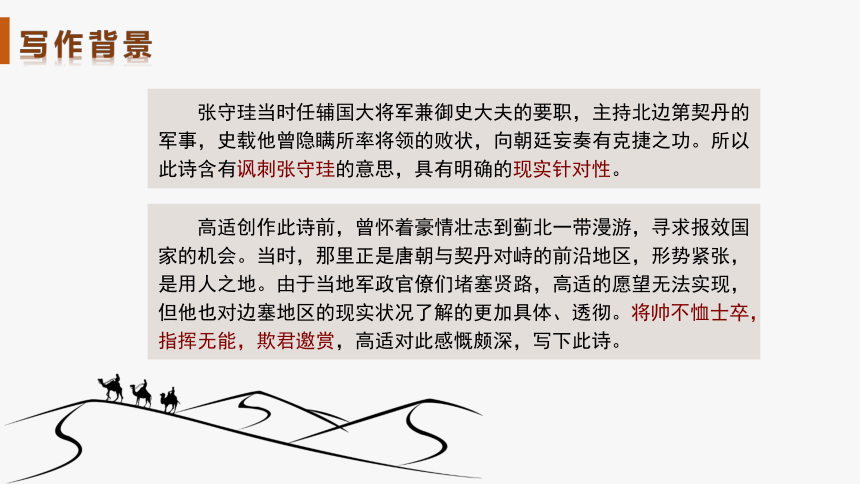

写作背景

张守珪当时任辅国大将军兼御史大夫的要职,主持北边第契丹的军事,史载他曾隐瞒所率将领的败状,向朝廷妄奏有克捷之功。所以此诗含有讽刺张守珪的意思,具有明确的现实针对性。

高适创作此诗前,曾怀着豪情壮志到蓟北一带漫游,寻求报效国家的机会。当时,那里正是唐朝与契丹对峙的前沿地区,形势紧张,是用人之地。由于当地军政官僚们堵塞贤路,高适的愿望无法实现,但他也对边塞地区的现实状况了解的更加具体、透彻。将帅不恤士卒,指挥无能,欺君邀赏,高适对此感慨颇深,写下此诗。

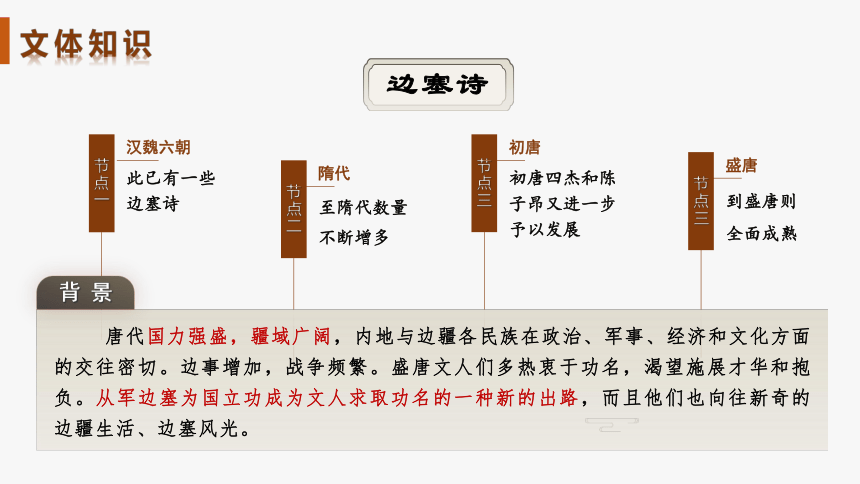

节点一

此已有一些边塞诗

汉魏六朝

节点二

至隋代数量不断增多

隋代

节点三

初唐四杰和陈子昂又进一步予以发展

初唐

节点三

到盛唐则全面成熟

盛唐

文体知识

边塞诗

唐代国力强盛,疆域广阔,内地与边疆各民族在政治、军事、经济和文化方面的交往密切。边事增加,战争频繁。盛唐文人们多热衷于功名,渴望施展才华和抱负。从军边塞为国立功成为文人求取功名的一种新的出路,而且他们也向往新奇的边疆生活、边塞风光。

背 景

题目解读

古国名。古燕国位于我国东北部。此地最早称为“幽州”。蓟,在历史上是与燕并存的诸侯国,且蓟、燕两地相邻。后“蓟微燕盛”,蓟为燕吞并,称为燕国的都城,蓟也成为燕的代称。

《燕歌行》是乐府旧题,内容多写燕赵边塞之事。

为产生于先秦时期歌谣的统称,“燕歌”即燕地的歌谣,因为燕地在春秋至两汉千年以来战争频发,征戍不断,战争积淀在“幽、蓟”之地的民谣中,成为记忆着征战、别离、相思等内容的“燕歌”。

这里的“行”和李白《梦游天姥吟留别》中的“吟”,杜甫《茅屋为秋风所破歌》及白居易《长恨歌》中的“歌”一样,只是表示古诗的一种体裁,均属“歌行体”。

燕

歌

行

第二节

诗歌细读

原文呈现

主旨总结

理解诗意

原文呈现

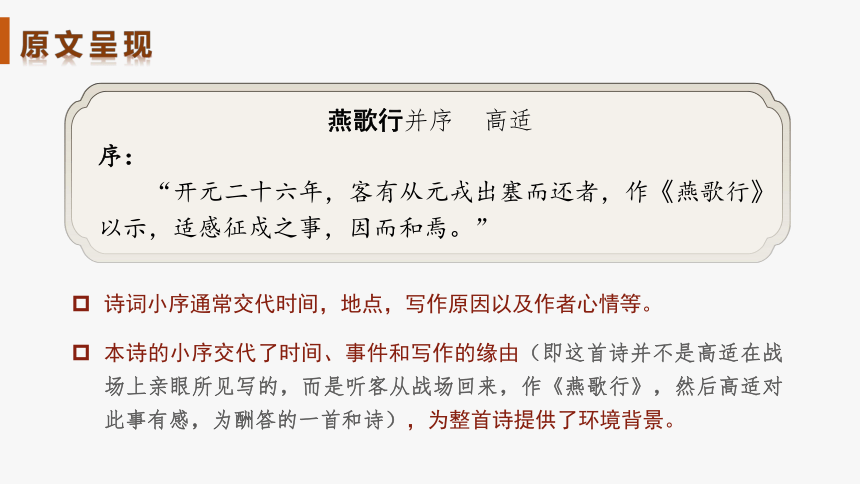

燕歌行并序 高适

序:

“开元二十六年,客有从元戎出塞而还者,作《燕歌行》以示,适感征戍之事,因而和焉。”

诗词小序通常交代时间,地点,写作原因以及作者心情等。

本诗的小序交代了时间、事件和写作的缘由(即这首诗并不是高适在战场上亲眼所见写的,而是听客从战场回来,作《燕歌行》,然后高适对此事有感,为酬答的一首和诗),为整首诗提供了环境背景。

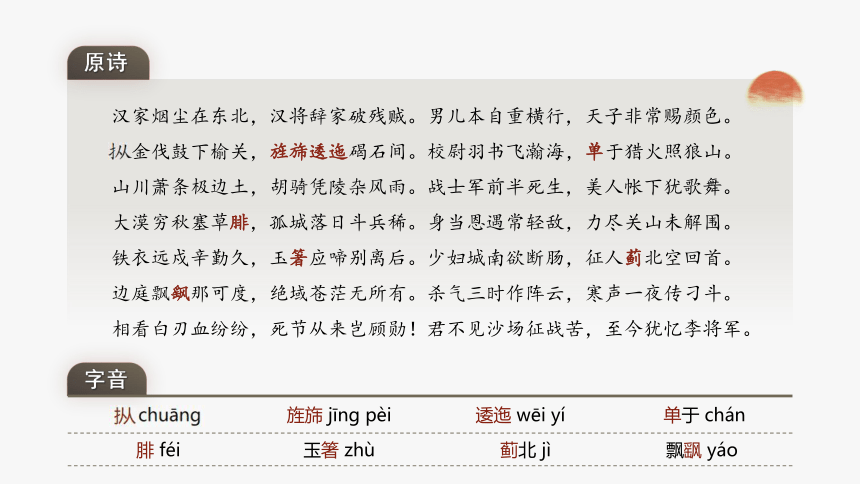

chuāng 旌旆 jīng pèi 逶迤 wēi yí 单于 chán

腓 féi 玉箸 zhù 蓟北 jì 飘飖 yáo

字音

汉家烟尘在东北,汉将辞家破残贼。男儿本自重横行,天子非常赐颜色。

金伐鼓下榆关,旌旆逶迤碣石间。校尉羽书飞瀚海,单于猎火照狼山。

山川萧条极边土,胡骑凭陵杂风雨。战士军前半死生,美人帐下犹歌舞。

大漠穷秋塞草腓,孤城落日斗兵稀。身当恩遇常轻敌,力尽关山未解围。

铁衣远戍辛勤久,玉箸应啼别离后。少妇城南欲断肠,征人蓟北空回首。

边庭飘飖那可度,绝域苍茫无所有。杀气三时作阵云,寒声一夜传刁斗。

相看白刃血纷纷,死节从来岂顾勋!君不见沙场征战苦,至今犹忆李将军。

原诗

理解诗意

汉家烟尘在东北,汉将辞家破残贼。

男儿本自重横行,天子非常赐颜色。

[烟尘]:烽烟和尘土,指战乱。 [残贼]:指残忍暴虐的敌寇。

[横行]:纵横驰骋。 [赐颜色]:指给予褒奖恩宠。

唐朝东北边境战事又起,将军离家前去征讨贼寇。

将士们本来在战场上就纵横驰骋,天子又破格赐予他们褒奖和恩宠。

出征

译文

——边烽突起 慷慨出师

①

金伐鼓下榆关,旌旆逶迤碣石间。

校尉羽书飞瀚海,单于猎火照狼山。

[旌旆]:旗帜。 [逶迤]:舒展的样子。

[羽书]:即羽缴,古代军事文书。插鸟羽以示紧急。 [猎火]:打猎时焚山驱兽之火,借指游牧民族兴兵打仗的战火。

军队敲钲打鼓前往榆关,军中各种旗帜在东北沿海一带连绵不断。

校尉紧急传送羽书飞奔浩瀚的沙海,匈奴的侵略战火已经烧到了狼山。

译文

1.诗人描写“出征”渲染了怎样气势?有何表达效果?

2.分析“飞”和“照”两个动词的表达效果?

用 金伐鼓,旌旆逶迤渲染出师时的声势浩大,用“破”“下”等动词写出了出师时将士一往无前的气势。与下文的惨败形成对比。

“飞”字体现了军事形势的紧张,而“照”表现了敌人的来势凶猛,战火把山都照红了;使用夸张手法,充分展现了战争的紧迫激越。

思考问题

山川萧条极边土,胡骑凭陵杂风雨。

战士军前半死生,美人帐下犹歌舞。

山川景象萧条延伸到边境的尽头,敌人侵犯,来势凶猛如同风雨交加。

战士在前线厮杀伤亡惨重,将军仍在营帐中观赏美人的歌舞。

译文

诗句运用鲜明的对比,揭露了汉军中将军和兵士的矛盾。

失利

——力尽关山 轻敌战败

[半死生]:死生各半,指伤亡惨重。 [帐下]:指统率的营帐中。

②

大漠穷秋塞草腓,孤城落日斗兵稀。

身当恩遇常轻敌,力尽关山未解围。

[穷秋]:晚秋,深秋。 [腓]:枯萎。 [恩遇]:天子的知遇之恩。

北方沙漠到了深秋尽是枯草,暮色降临孤城,能战的士兵越来越少。

主帅深受皇帝恩德礼遇,却常常大意轻敌,士兵们尽管竭力奋战仍未解除关山之围。

译

文

3.唐军战败的原因有哪些?

思考问题

①山川萧条极边土

“萧条”体现了自然条件的恶劣

②胡骑凭陵杂风雨

“凭陵”“杂风雨”体现了 敌人的凶猛善战

③战士军前半死生,美人帐下犹歌舞;身当恩遇常轻敌

士卒英勇顽强,视死如归;将领却大意轻敌、寻欢作乐、不体恤士兵,体现了将领与战士之间的矛盾

铁衣远戍辛勤久,玉箸应啼别离后。

少妇城南欲断肠,征人蓟北空回首。

士兵身穿铁甲辛苦守边很久,思妇落泪挂念丈夫远去只能自己啼哭。

少妇在长安家中恐怕哭断了肠,远征将士驻守蓟北,只能回首故乡。

译文

诗句运用借代手法,铁衣代士兵,玉箸代家中的思妇;运用对比手法,把征人和思妇放在一起写,更能突出征人思乡、思妇断肠的分离之苦。

被围

[铁衣]:用铁片制作的战衣,借指战士。 [玉箸]:玉制筷子,比喻思妇的眼泪。

——被围不归 两地相思

③

4.“铁衣远戍辛勤久,玉箸应涕别离后”句中哪个字最为关键?请简要分析。

思考问题

①“久”字最为关键。“久”字说明了戍边战士驻守边疆之久,辛苦劳累之痛,家中妻子的泪如玉箸时时感伤,传达出思念亲人之悲。

②思妇之怨并不在于丈夫为国出征,而在于久戍不归,强烈讽刺了边将的无能、边策者失当。表达了强烈的抨击和批判,深化了主题。

边庭飘飖那可度,绝域苍茫无所有。

杀气三时作阵云,寒声一夜传刁斗。

[飘飖]:随风飘动,形容动荡不安。 [绝域]:极远的地方。

[三时]:早、午、晚。 [寒声]:凄凉的声音。

边地动荡不安,难以越过,疆域旷远迷茫是人世间绝无仅有。

早午晚三时都杀气腾腾战云弥漫,夜里频传的刁斗声叫人听了胆寒。

译

文

相看白刃血纷纷,死节从来岂顾勋!

君不见沙场征战苦,至今犹忆李将军。

你我相看雪白的战刀上血迹斑斑;历来志士为(保卫国家的)气节献身, 难道是为了个人的功勋!

你没看见沙场拼杀战斗多么苦;至今仍然怀念西汉时的李广将军。

译

文

历史上的李将军(李广)勇猛善战,能与士卒同甘共苦。作者运用典故,感慨当时没有李将军那样的守边将帅。

死斗

[李将军]:指两汉名将李广,曾任右北平太守,捍御匈奴,关爱士卒。

——死斗心愿 怀念李广

④

思考问题

5.概括李将军与诗中的将领有何不同,并分析作者的写作意图。

【李广】

(结合注释内容)

骁勇善战,足智多谋;身先士卒,不贪功名,

关爱士兵。

【将领】

(结合“美人帐下犹歌舞” “身当恩遇常轻敌”等句)

无勇无谋,恃勇轻敌;

远离前线,寻欢作乐;

好大喜功,不问士兵死活。

写作意图:作者通过用典和对比,讽刺了当时将领的无能,表达了对战争失败原因的理性思考。本诗虽是边塞诗,但重点不在于揭示民族矛盾,而是揭示官兵间的矛盾。

不同

主旨总结

本诗描写了唐军士卒慷慨赴边、转战绝域的情景;

高度赞扬了士卒为国立功、奋不顾身的牺牲精神;

深切同情士卒久战不归、两地相思的苦闷;

揭露了军中官兵对立、苦乐悬殊的事实,抨击了将帅的腐败无能。

壹

贰

叁

肆

第三节

深入探究

艺术特色

框架梳理

学习任务

……

艺术特色

1.大量采用对比、对偶、和借代等修辞手法。

对比

将军

士兵

征人

思妇

敌军

我军

古代将军

当代将军

……

校尉羽书飞瀚海,单于猎火照狼山;

战士军前半死生,美人帐下犹歌舞;

少妇城南欲断肠,征人蓟北空回首;

杀气三时作阵云,寒声一夜传刁斗

……

对偶

借代

“铁衣”代指士兵;

“玉箸”(比喻思妇的眼泪)代指思妇

2.善于描绘边塞风光,渲染战地气氛。

“榆关”“碣石”“瀚海”“狼山”等特殊的边疆地点;

“金、鼓”“羽书”“猎火”“刁斗”等战场特殊用具;

“大漠”“穷秋”“塞草”“孤城”“落日”等边疆战场特殊的景象……

3.采用了同一主题下的双线结构写作。

情感波澜起伏,有抑有扬,避免了诗歌的单调和枯燥。

主线

前十六句

上阵杀敌,情绪高昂。中间六句是副线,征人思妇,情绪感伤。

副线

中间六句

征人思妇,情绪感伤。

主线

最后六句

情绪再高昂。

补充作用

学习任务

任务1:清代学者吴汝纶评价“战士军前半死生,美人帐下犹歌舞”时说“二句最为沈至”,“沈至”即感情沉厚深切。结合诗句分析这两句是怎样做到“沈至”的。

“战士军前半死生,美人帐下犹歌舞”两句通过鲜明的对比表现了诗人沉厚深切的感情。一面是战场上的血肉横飞,一面是军营中的纵情声色,作者尖锐地揭露了军中的矛盾,批判了将军们的荒淫失职,暗示了战争必败的原因。

士兵辛苦久战、室家分离与汉将临战失职,纵情声色,对比鲜明,矛头所指十分明显,因而大大加强了讽刺的力量,也表达了诗人对下层士兵的深切同情。

任务2:《燕歌行并序》作为一首边塞诗歌,具有其特有的艺术魅力。让我们通过对比阅读,阅读李颀的《古从军行》,比较分析两首诗结尾思想情感的异同。

古从军行 李颀

白日登山望烽火,黄昏饮马傍交河。行人刁斗风沙暗,公主琵琶①幽怨多。

野云万里无城郭,雨雪纷纷连大漠。胡雁哀鸣夜夜飞,胡儿眼泪双双落。

闻道玉门犹被遮,应将性命逐轻车。年年战骨埋荒外,空见蒲桃②入汉家。

【注】①公主琵琶:汉武帝时,江都王刘建女儿刘细君远嫁乌孙国王,相传琵琶是其出塞后为解遥途思念之情所创造。②蒲桃:现在的葡萄。汉武帝时为了求天马(即今阿拉伯马),开通西域,便乱启战端。当时随天马入中国的还有蒲桃等植物的种子。

李诗结尾:

年年战骨埋荒外,

空见蒲桃入汉家。

高诗结尾:

相看白刃血纷纷,死节从来岂顾勋!

君不见沙场征战苦,至今犹忆李将军。

李诗“年年战骨埋荒外,空见蒲桃入汉家”的意思是:年年征战不知多少尸骨埋于荒野,徒然见到的是西域葡萄移植汉家。这里“空见蒲桃入汉家”一句用典故,讥讽好大喜功的帝王,牺牲了无数人的性命,换到的只有区区的蒲桃而已。

同:两首诗都表达了对战士苦战沙场甚至壮烈牺牲的同情。

异:李诗中“空见蒲桃入汉家”还表达了对统治者好大喜功、不顾士兵死活的批判;高诗中“死节从来岂顾勋”表达了对战士们奋勇杀敌的赞赏(或:借“至今犹忆李将军”有力地讽刺了轻开边衅、冒进贪功的边将)。

燕歌行并序

事:

人:

浩荡出征→战败结尾→深刻教训

三组对比

战前 — 战后

士卒浴血奋战 — 将领纵情声色

古时李广 — 今之汉将

景:

塞外秋景

框架梳理

文体总结

地名

景色

器物

音乐

人物

怎么写

【手法】

表达什么

情感主旨

写什么

【内容】

边塞风光

军旅生活

战争场面

两地相思

楼兰 阳关 玉门关/榆关 狼山 阴山 蓟北 瀚海 沙场 长城 ……

塞草 雪山 大漠 风沙 烽火 狼烟 烟尘 大雁 ……

金鼓 铁马 金甲 铁衣 旌旗 旌旆 刁斗 羽书 楼船 ……

羌笛 琵琶 《关山月》《折杨柳》《阳关三叠》……

戍卒 将帅 征人 单于 胡人 思妇 ……

用典

对比

情景交融

虚实结合

借古言今

突出强调

渲染气氛,烘托感情

相映成趣,拓展意境

初来乍到

久经沙场

冷静理性

①雄浑壮丽 奇异独特的风光赞颂

②保家卫国 建功立业的豪情壮志

③奋勇杀敌 英勇无畏的英雄气概【激励赞美】

④征人久战不归的哀痛,思乡思亲之苦【思妇】

⑤穷兵黩武/骄奢淫逸的批判愤懑 士卒艰辛/民不聊生的悲悯同情

⑥外族入侵的担忧 报国无门的愤懑

⑦凄苦哀怨的怨战情绪 凄厉沉痛的反战思考 和平安宁的珍视向往

代表:高适 岑参 王昌龄 王之涣

风格:雄浑豪放、慷慨悲凉

边塞诗

第四节

练习作业

课堂练习

课后作业

课堂练习

练习一

1.【2024·湖南益阳·一模】看到影视作品中战士们为国捐躯的情景,你可能会想到《燕歌行并序》中的“ , ”,对他们的献身精神充满敬佩。

2.【2024·河北邯郸·三模】高适《燕歌行并序》以浓缩的笔墨写了一场战役的全过程,开篇“ , ”两句指明了战役的方位和性质。

3.【2024·河南三门峡·一模】《燕歌行并序》中,“ ,

”两句将镜头分别对准出征的战士和守家的妻子,对前者的外貌描写和对后者的神态描写,相互映衬,倍增其哀。

相看白刃血纷纷 死节从来岂顾勋

铁衣远戍辛勤久

玉箸应啼别离后

汉家烟尘在东北 汉将辞家破残贼

4.【2024·浙江·模拟预测】《燕歌行并序》中,“ ,

”两句借赞美汉将李广来进行古今对比,表达诗人对士卒悲惨命运的深切同情两句。

5.【2024·河北沧州·三模】 在《燕歌行并序》中,“ ,

”两句通过写汉将带兵出征时鼓角齐鸣、旌旗招展的宏大场面,刻画了一位临战轻敌的统帅形象,为下文的战败被困做了伏笔。

6.【2024·福建泉州·三模】在《燕歌行并序》中,作者高适以“ ”比喻敌军来势凶猛,而以“ ”赞扬战士们与敌人短兵相接时赤心报国的牺牲精神。

7.【2024·安徽合肥·一模】高适《燕歌行》中“ ,

”两句,通过直接描写思妇和征夫分别后的思念,侧面折射出战争的残酷。

金伐鼓下榆关

旌旆逶迤碣石间

君不见沙场征战苦

至今犹忆李将军

胡骑凭陵杂风雨

死节从来岂顾勋

少妇城南欲断肠

征人蓟北空回首

阅读下面这首诗歌,完成问题。

练习二

入关① 吴均

羽檄起边庭,烽火乱如萤。

是时张博望②,夜赴交河城③。

马头要落日,剑尾掣流星。

君恩未得报,何论身命倾。

【注释】①吴均,南朝梁代著名诗人,②张博望:汉代的张骞。他身负联络西域各国共同抗击匈奴的重任出使归来,以功封博望侯,故后人也称他为“张博望”。③交河城:古城名,在今新疆吐鲁番西北。

1.下列对这首诗的赏析,最恰当的一项是( )

A.“羽檄”是报告军情的文书,插上羽毛以示紧急。《燕歌行并序》“校尉羽书飞瀚海”中的“羽书”与此同义。

B.诗一开始就描绘出一幅军情紧急的忙乱景象,“起”与“乱”的动态描写渲染出战争时刻那种忙碌、紧张、充满危险的气氛。

C.五、六两句没有正面写人,只从骏马之骁腾、宝剑之闪光落笔,壮士之勃勃英姿已跃然纸上,形象极为鲜明生动。

D.本诗语言简洁明快,气势雄浑豪壮,描写有声有色,对仗工整,韵脚分明,是一首精彩的五言律诗。

D

本诗为古体诗,不是五言律诗。

比如颔联两句并不对仗。

【答案】

①题材上:

②手法上:

③主旨上:

【解析】

2.王士禛曾在《居易录》中指出:“盛唐诸公……边塞之作则出鲍照、吴均也。”请将本诗与《燕歌行并序》比较,试从题材、手法、主旨上分析两首诗的相似之处。

把汉代的人和事作为描写对象。

写景与叙事相结合。

表达了战士们立功杀敌、保家卫国的雄壮之情。

①题材上:把汉代的人和事作为描写对象。本诗“是时张博望,夜赴交河城”,“张博望”代勇士,“交河城”代边关。《燕》诗“汉家烟尘在东北,汉将辞家破残贼”,“汉家”借指唐朝。

②手法上:写景与叙事相结合。本诗“羽檄起边庭,烽火乱如萤”描绘出一幅军情紧急的景象, “夜赴”写勇士连夜奉命、奔赴沙场之事。《燕》诗完整地描写了一次战役的全过程,其中“大漠穷秋塞草腓,孤城落日斗兵稀”描写边塞特点的阴惨景色,烘托出残兵败卒心境的凄凉。

③主旨上:表达了战士们立功杀敌、保家卫国的雄壮之情。本诗“君恩未得报,何论身命倾”体现了为国捐躯的无私胸怀,《燕》诗“相看白刃血纷纷,死节从来岂顾勋”礼赞视死如归的士兵,主题雄健激越,慷慨悲壮。

请从将帅、士兵(征人)、思妇 中选择一种身份,以第一人称的口吻把这首诗改写成一段抒情文字,写出人物的情感和心理。

课后作业

并序

选择性必修中册 古诗词诵读

高 适

目 录

01.

拓展导学

02.

诗歌细读

03.

深入探究

04.

练习作业

第一节

拓展导学

课堂导入

写作背景

走进作者

……

课堂导入

在电影《长安三万里》中,有这样一幕。李白一身胡人打扮,在驿站里遇到了高适。他乡逢故知,李白兴奋地揽着高适的肩,说:我刚才读到你在驿站写的诗了。相信我,这是你写得最好的一首,是流传千古的名句啊。

是什么诗句居然让李白都赞不绝口?那正是高适所作的“战士军前半死生,美人帐下犹歌舞”。

那高适是在什么情况下挥毫泼墨的,又是因何而作呢?接下来,让我们跟随他的脚步一起走进这首《燕歌行并序》。

走进作者

高适(约700—765),字达夫,一字仲武,湖北蓨县(今河北景县南)人,曾任刑部侍郎、散骑常侍、渤海县候,世称高常侍、高渤海。盛唐著名的边塞诗人。早年和李白、杜甫共游梁、宋。他的诗歌以古体见长,尤长于七言歌行和五言古诗,其作品集为《高常侍集》,《全唐诗》存诗四卷。其诗风格雄浑悲壮、古朴苍劲。

高适与岑参在边塞诗上齐名,并称“高岑”。

后人把高适、岑参、王昌龄、王之涣合称“边塞四诗人”。

“雄浑悲壮”是高适的边塞诗的突出特点。

其诗歌尚质主理,雄壮而浑厚古朴。高适少孤贫,有游侠之气,曾漫游梁宋,躬耕自给,加之本人豪爽正直的个性,故诗作反映的层面较广阔,题旨亦深刻。

高适的心理结构比较粗放,性格率直,故其诗多直抒胸臆,或夹叙夹议,较少用比兴手法。

高适诗歌的注意力在于人而不在自然景观,故很少单纯写景之作,常在抒情之时伴有写景的部分,因此这景带有诗人个人主观的印记。

写作背景

张守珪当时任辅国大将军兼御史大夫的要职,主持北边第契丹的军事,史载他曾隐瞒所率将领的败状,向朝廷妄奏有克捷之功。所以此诗含有讽刺张守珪的意思,具有明确的现实针对性。

高适创作此诗前,曾怀着豪情壮志到蓟北一带漫游,寻求报效国家的机会。当时,那里正是唐朝与契丹对峙的前沿地区,形势紧张,是用人之地。由于当地军政官僚们堵塞贤路,高适的愿望无法实现,但他也对边塞地区的现实状况了解的更加具体、透彻。将帅不恤士卒,指挥无能,欺君邀赏,高适对此感慨颇深,写下此诗。

节点一

此已有一些边塞诗

汉魏六朝

节点二

至隋代数量不断增多

隋代

节点三

初唐四杰和陈子昂又进一步予以发展

初唐

节点三

到盛唐则全面成熟

盛唐

文体知识

边塞诗

唐代国力强盛,疆域广阔,内地与边疆各民族在政治、军事、经济和文化方面的交往密切。边事增加,战争频繁。盛唐文人们多热衷于功名,渴望施展才华和抱负。从军边塞为国立功成为文人求取功名的一种新的出路,而且他们也向往新奇的边疆生活、边塞风光。

背 景

题目解读

古国名。古燕国位于我国东北部。此地最早称为“幽州”。蓟,在历史上是与燕并存的诸侯国,且蓟、燕两地相邻。后“蓟微燕盛”,蓟为燕吞并,称为燕国的都城,蓟也成为燕的代称。

《燕歌行》是乐府旧题,内容多写燕赵边塞之事。

为产生于先秦时期歌谣的统称,“燕歌”即燕地的歌谣,因为燕地在春秋至两汉千年以来战争频发,征戍不断,战争积淀在“幽、蓟”之地的民谣中,成为记忆着征战、别离、相思等内容的“燕歌”。

这里的“行”和李白《梦游天姥吟留别》中的“吟”,杜甫《茅屋为秋风所破歌》及白居易《长恨歌》中的“歌”一样,只是表示古诗的一种体裁,均属“歌行体”。

燕

歌

行

第二节

诗歌细读

原文呈现

主旨总结

理解诗意

原文呈现

燕歌行并序 高适

序:

“开元二十六年,客有从元戎出塞而还者,作《燕歌行》以示,适感征戍之事,因而和焉。”

诗词小序通常交代时间,地点,写作原因以及作者心情等。

本诗的小序交代了时间、事件和写作的缘由(即这首诗并不是高适在战场上亲眼所见写的,而是听客从战场回来,作《燕歌行》,然后高适对此事有感,为酬答的一首和诗),为整首诗提供了环境背景。

chuāng 旌旆 jīng pèi 逶迤 wēi yí 单于 chán

腓 féi 玉箸 zhù 蓟北 jì 飘飖 yáo

字音

汉家烟尘在东北,汉将辞家破残贼。男儿本自重横行,天子非常赐颜色。

金伐鼓下榆关,旌旆逶迤碣石间。校尉羽书飞瀚海,单于猎火照狼山。

山川萧条极边土,胡骑凭陵杂风雨。战士军前半死生,美人帐下犹歌舞。

大漠穷秋塞草腓,孤城落日斗兵稀。身当恩遇常轻敌,力尽关山未解围。

铁衣远戍辛勤久,玉箸应啼别离后。少妇城南欲断肠,征人蓟北空回首。

边庭飘飖那可度,绝域苍茫无所有。杀气三时作阵云,寒声一夜传刁斗。

相看白刃血纷纷,死节从来岂顾勋!君不见沙场征战苦,至今犹忆李将军。

原诗

理解诗意

汉家烟尘在东北,汉将辞家破残贼。

男儿本自重横行,天子非常赐颜色。

[烟尘]:烽烟和尘土,指战乱。 [残贼]:指残忍暴虐的敌寇。

[横行]:纵横驰骋。 [赐颜色]:指给予褒奖恩宠。

唐朝东北边境战事又起,将军离家前去征讨贼寇。

将士们本来在战场上就纵横驰骋,天子又破格赐予他们褒奖和恩宠。

出征

译文

——边烽突起 慷慨出师

①

金伐鼓下榆关,旌旆逶迤碣石间。

校尉羽书飞瀚海,单于猎火照狼山。

[旌旆]:旗帜。 [逶迤]:舒展的样子。

[羽书]:即羽缴,古代军事文书。插鸟羽以示紧急。 [猎火]:打猎时焚山驱兽之火,借指游牧民族兴兵打仗的战火。

军队敲钲打鼓前往榆关,军中各种旗帜在东北沿海一带连绵不断。

校尉紧急传送羽书飞奔浩瀚的沙海,匈奴的侵略战火已经烧到了狼山。

译文

1.诗人描写“出征”渲染了怎样气势?有何表达效果?

2.分析“飞”和“照”两个动词的表达效果?

用 金伐鼓,旌旆逶迤渲染出师时的声势浩大,用“破”“下”等动词写出了出师时将士一往无前的气势。与下文的惨败形成对比。

“飞”字体现了军事形势的紧张,而“照”表现了敌人的来势凶猛,战火把山都照红了;使用夸张手法,充分展现了战争的紧迫激越。

思考问题

山川萧条极边土,胡骑凭陵杂风雨。

战士军前半死生,美人帐下犹歌舞。

山川景象萧条延伸到边境的尽头,敌人侵犯,来势凶猛如同风雨交加。

战士在前线厮杀伤亡惨重,将军仍在营帐中观赏美人的歌舞。

译文

诗句运用鲜明的对比,揭露了汉军中将军和兵士的矛盾。

失利

——力尽关山 轻敌战败

[半死生]:死生各半,指伤亡惨重。 [帐下]:指统率的营帐中。

②

大漠穷秋塞草腓,孤城落日斗兵稀。

身当恩遇常轻敌,力尽关山未解围。

[穷秋]:晚秋,深秋。 [腓]:枯萎。 [恩遇]:天子的知遇之恩。

北方沙漠到了深秋尽是枯草,暮色降临孤城,能战的士兵越来越少。

主帅深受皇帝恩德礼遇,却常常大意轻敌,士兵们尽管竭力奋战仍未解除关山之围。

译

文

3.唐军战败的原因有哪些?

思考问题

①山川萧条极边土

“萧条”体现了自然条件的恶劣

②胡骑凭陵杂风雨

“凭陵”“杂风雨”体现了 敌人的凶猛善战

③战士军前半死生,美人帐下犹歌舞;身当恩遇常轻敌

士卒英勇顽强,视死如归;将领却大意轻敌、寻欢作乐、不体恤士兵,体现了将领与战士之间的矛盾

铁衣远戍辛勤久,玉箸应啼别离后。

少妇城南欲断肠,征人蓟北空回首。

士兵身穿铁甲辛苦守边很久,思妇落泪挂念丈夫远去只能自己啼哭。

少妇在长安家中恐怕哭断了肠,远征将士驻守蓟北,只能回首故乡。

译文

诗句运用借代手法,铁衣代士兵,玉箸代家中的思妇;运用对比手法,把征人和思妇放在一起写,更能突出征人思乡、思妇断肠的分离之苦。

被围

[铁衣]:用铁片制作的战衣,借指战士。 [玉箸]:玉制筷子,比喻思妇的眼泪。

——被围不归 两地相思

③

4.“铁衣远戍辛勤久,玉箸应涕别离后”句中哪个字最为关键?请简要分析。

思考问题

①“久”字最为关键。“久”字说明了戍边战士驻守边疆之久,辛苦劳累之痛,家中妻子的泪如玉箸时时感伤,传达出思念亲人之悲。

②思妇之怨并不在于丈夫为国出征,而在于久戍不归,强烈讽刺了边将的无能、边策者失当。表达了强烈的抨击和批判,深化了主题。

边庭飘飖那可度,绝域苍茫无所有。

杀气三时作阵云,寒声一夜传刁斗。

[飘飖]:随风飘动,形容动荡不安。 [绝域]:极远的地方。

[三时]:早、午、晚。 [寒声]:凄凉的声音。

边地动荡不安,难以越过,疆域旷远迷茫是人世间绝无仅有。

早午晚三时都杀气腾腾战云弥漫,夜里频传的刁斗声叫人听了胆寒。

译

文

相看白刃血纷纷,死节从来岂顾勋!

君不见沙场征战苦,至今犹忆李将军。

你我相看雪白的战刀上血迹斑斑;历来志士为(保卫国家的)气节献身, 难道是为了个人的功勋!

你没看见沙场拼杀战斗多么苦;至今仍然怀念西汉时的李广将军。

译

文

历史上的李将军(李广)勇猛善战,能与士卒同甘共苦。作者运用典故,感慨当时没有李将军那样的守边将帅。

死斗

[李将军]:指两汉名将李广,曾任右北平太守,捍御匈奴,关爱士卒。

——死斗心愿 怀念李广

④

思考问题

5.概括李将军与诗中的将领有何不同,并分析作者的写作意图。

【李广】

(结合注释内容)

骁勇善战,足智多谋;身先士卒,不贪功名,

关爱士兵。

【将领】

(结合“美人帐下犹歌舞” “身当恩遇常轻敌”等句)

无勇无谋,恃勇轻敌;

远离前线,寻欢作乐;

好大喜功,不问士兵死活。

写作意图:作者通过用典和对比,讽刺了当时将领的无能,表达了对战争失败原因的理性思考。本诗虽是边塞诗,但重点不在于揭示民族矛盾,而是揭示官兵间的矛盾。

不同

主旨总结

本诗描写了唐军士卒慷慨赴边、转战绝域的情景;

高度赞扬了士卒为国立功、奋不顾身的牺牲精神;

深切同情士卒久战不归、两地相思的苦闷;

揭露了军中官兵对立、苦乐悬殊的事实,抨击了将帅的腐败无能。

壹

贰

叁

肆

第三节

深入探究

艺术特色

框架梳理

学习任务

……

艺术特色

1.大量采用对比、对偶、和借代等修辞手法。

对比

将军

士兵

征人

思妇

敌军

我军

古代将军

当代将军

……

校尉羽书飞瀚海,单于猎火照狼山;

战士军前半死生,美人帐下犹歌舞;

少妇城南欲断肠,征人蓟北空回首;

杀气三时作阵云,寒声一夜传刁斗

……

对偶

借代

“铁衣”代指士兵;

“玉箸”(比喻思妇的眼泪)代指思妇

2.善于描绘边塞风光,渲染战地气氛。

“榆关”“碣石”“瀚海”“狼山”等特殊的边疆地点;

“金、鼓”“羽书”“猎火”“刁斗”等战场特殊用具;

“大漠”“穷秋”“塞草”“孤城”“落日”等边疆战场特殊的景象……

3.采用了同一主题下的双线结构写作。

情感波澜起伏,有抑有扬,避免了诗歌的单调和枯燥。

主线

前十六句

上阵杀敌,情绪高昂。中间六句是副线,征人思妇,情绪感伤。

副线

中间六句

征人思妇,情绪感伤。

主线

最后六句

情绪再高昂。

补充作用

学习任务

任务1:清代学者吴汝纶评价“战士军前半死生,美人帐下犹歌舞”时说“二句最为沈至”,“沈至”即感情沉厚深切。结合诗句分析这两句是怎样做到“沈至”的。

“战士军前半死生,美人帐下犹歌舞”两句通过鲜明的对比表现了诗人沉厚深切的感情。一面是战场上的血肉横飞,一面是军营中的纵情声色,作者尖锐地揭露了军中的矛盾,批判了将军们的荒淫失职,暗示了战争必败的原因。

士兵辛苦久战、室家分离与汉将临战失职,纵情声色,对比鲜明,矛头所指十分明显,因而大大加强了讽刺的力量,也表达了诗人对下层士兵的深切同情。

任务2:《燕歌行并序》作为一首边塞诗歌,具有其特有的艺术魅力。让我们通过对比阅读,阅读李颀的《古从军行》,比较分析两首诗结尾思想情感的异同。

古从军行 李颀

白日登山望烽火,黄昏饮马傍交河。行人刁斗风沙暗,公主琵琶①幽怨多。

野云万里无城郭,雨雪纷纷连大漠。胡雁哀鸣夜夜飞,胡儿眼泪双双落。

闻道玉门犹被遮,应将性命逐轻车。年年战骨埋荒外,空见蒲桃②入汉家。

【注】①公主琵琶:汉武帝时,江都王刘建女儿刘细君远嫁乌孙国王,相传琵琶是其出塞后为解遥途思念之情所创造。②蒲桃:现在的葡萄。汉武帝时为了求天马(即今阿拉伯马),开通西域,便乱启战端。当时随天马入中国的还有蒲桃等植物的种子。

李诗结尾:

年年战骨埋荒外,

空见蒲桃入汉家。

高诗结尾:

相看白刃血纷纷,死节从来岂顾勋!

君不见沙场征战苦,至今犹忆李将军。

李诗“年年战骨埋荒外,空见蒲桃入汉家”的意思是:年年征战不知多少尸骨埋于荒野,徒然见到的是西域葡萄移植汉家。这里“空见蒲桃入汉家”一句用典故,讥讽好大喜功的帝王,牺牲了无数人的性命,换到的只有区区的蒲桃而已。

同:两首诗都表达了对战士苦战沙场甚至壮烈牺牲的同情。

异:李诗中“空见蒲桃入汉家”还表达了对统治者好大喜功、不顾士兵死活的批判;高诗中“死节从来岂顾勋”表达了对战士们奋勇杀敌的赞赏(或:借“至今犹忆李将军”有力地讽刺了轻开边衅、冒进贪功的边将)。

燕歌行并序

事:

人:

浩荡出征→战败结尾→深刻教训

三组对比

战前 — 战后

士卒浴血奋战 — 将领纵情声色

古时李广 — 今之汉将

景:

塞外秋景

框架梳理

文体总结

地名

景色

器物

音乐

人物

怎么写

【手法】

表达什么

情感主旨

写什么

【内容】

边塞风光

军旅生活

战争场面

两地相思

楼兰 阳关 玉门关/榆关 狼山 阴山 蓟北 瀚海 沙场 长城 ……

塞草 雪山 大漠 风沙 烽火 狼烟 烟尘 大雁 ……

金鼓 铁马 金甲 铁衣 旌旗 旌旆 刁斗 羽书 楼船 ……

羌笛 琵琶 《关山月》《折杨柳》《阳关三叠》……

戍卒 将帅 征人 单于 胡人 思妇 ……

用典

对比

情景交融

虚实结合

借古言今

突出强调

渲染气氛,烘托感情

相映成趣,拓展意境

初来乍到

久经沙场

冷静理性

①雄浑壮丽 奇异独特的风光赞颂

②保家卫国 建功立业的豪情壮志

③奋勇杀敌 英勇无畏的英雄气概【激励赞美】

④征人久战不归的哀痛,思乡思亲之苦【思妇】

⑤穷兵黩武/骄奢淫逸的批判愤懑 士卒艰辛/民不聊生的悲悯同情

⑥外族入侵的担忧 报国无门的愤懑

⑦凄苦哀怨的怨战情绪 凄厉沉痛的反战思考 和平安宁的珍视向往

代表:高适 岑参 王昌龄 王之涣

风格:雄浑豪放、慷慨悲凉

边塞诗

第四节

练习作业

课堂练习

课后作业

课堂练习

练习一

1.【2024·湖南益阳·一模】看到影视作品中战士们为国捐躯的情景,你可能会想到《燕歌行并序》中的“ , ”,对他们的献身精神充满敬佩。

2.【2024·河北邯郸·三模】高适《燕歌行并序》以浓缩的笔墨写了一场战役的全过程,开篇“ , ”两句指明了战役的方位和性质。

3.【2024·河南三门峡·一模】《燕歌行并序》中,“ ,

”两句将镜头分别对准出征的战士和守家的妻子,对前者的外貌描写和对后者的神态描写,相互映衬,倍增其哀。

相看白刃血纷纷 死节从来岂顾勋

铁衣远戍辛勤久

玉箸应啼别离后

汉家烟尘在东北 汉将辞家破残贼

4.【2024·浙江·模拟预测】《燕歌行并序》中,“ ,

”两句借赞美汉将李广来进行古今对比,表达诗人对士卒悲惨命运的深切同情两句。

5.【2024·河北沧州·三模】 在《燕歌行并序》中,“ ,

”两句通过写汉将带兵出征时鼓角齐鸣、旌旗招展的宏大场面,刻画了一位临战轻敌的统帅形象,为下文的战败被困做了伏笔。

6.【2024·福建泉州·三模】在《燕歌行并序》中,作者高适以“ ”比喻敌军来势凶猛,而以“ ”赞扬战士们与敌人短兵相接时赤心报国的牺牲精神。

7.【2024·安徽合肥·一模】高适《燕歌行》中“ ,

”两句,通过直接描写思妇和征夫分别后的思念,侧面折射出战争的残酷。

金伐鼓下榆关

旌旆逶迤碣石间

君不见沙场征战苦

至今犹忆李将军

胡骑凭陵杂风雨

死节从来岂顾勋

少妇城南欲断肠

征人蓟北空回首

阅读下面这首诗歌,完成问题。

练习二

入关① 吴均

羽檄起边庭,烽火乱如萤。

是时张博望②,夜赴交河城③。

马头要落日,剑尾掣流星。

君恩未得报,何论身命倾。

【注释】①吴均,南朝梁代著名诗人,②张博望:汉代的张骞。他身负联络西域各国共同抗击匈奴的重任出使归来,以功封博望侯,故后人也称他为“张博望”。③交河城:古城名,在今新疆吐鲁番西北。

1.下列对这首诗的赏析,最恰当的一项是( )

A.“羽檄”是报告军情的文书,插上羽毛以示紧急。《燕歌行并序》“校尉羽书飞瀚海”中的“羽书”与此同义。

B.诗一开始就描绘出一幅军情紧急的忙乱景象,“起”与“乱”的动态描写渲染出战争时刻那种忙碌、紧张、充满危险的气氛。

C.五、六两句没有正面写人,只从骏马之骁腾、宝剑之闪光落笔,壮士之勃勃英姿已跃然纸上,形象极为鲜明生动。

D.本诗语言简洁明快,气势雄浑豪壮,描写有声有色,对仗工整,韵脚分明,是一首精彩的五言律诗。

D

本诗为古体诗,不是五言律诗。

比如颔联两句并不对仗。

【答案】

①题材上:

②手法上:

③主旨上:

【解析】

2.王士禛曾在《居易录》中指出:“盛唐诸公……边塞之作则出鲍照、吴均也。”请将本诗与《燕歌行并序》比较,试从题材、手法、主旨上分析两首诗的相似之处。

把汉代的人和事作为描写对象。

写景与叙事相结合。

表达了战士们立功杀敌、保家卫国的雄壮之情。

①题材上:把汉代的人和事作为描写对象。本诗“是时张博望,夜赴交河城”,“张博望”代勇士,“交河城”代边关。《燕》诗“汉家烟尘在东北,汉将辞家破残贼”,“汉家”借指唐朝。

②手法上:写景与叙事相结合。本诗“羽檄起边庭,烽火乱如萤”描绘出一幅军情紧急的景象, “夜赴”写勇士连夜奉命、奔赴沙场之事。《燕》诗完整地描写了一次战役的全过程,其中“大漠穷秋塞草腓,孤城落日斗兵稀”描写边塞特点的阴惨景色,烘托出残兵败卒心境的凄凉。

③主旨上:表达了战士们立功杀敌、保家卫国的雄壮之情。本诗“君恩未得报,何论身命倾”体现了为国捐躯的无私胸怀,《燕》诗“相看白刃血纷纷,死节从来岂顾勋”礼赞视死如归的士兵,主题雄健激越,慷慨悲壮。

请从将帅、士兵(征人)、思妇 中选择一种身份,以第一人称的口吻把这首诗改写成一段抒情文字,写出人物的情感和心理。

课后作业