《自己之歌(节选)》《树和天空》课件(共50张PPT)

文档属性

| 名称 | 《自己之歌(节选)》《树和天空》课件(共50张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 170.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-13 15:25:50 | ||

图片预览

文档简介

(共50张PPT)

选择性必修中册第四单元

了解惠特曼与特朗斯特罗姆的创作成就及其在世界文学史上的地位,认识两首诗歌的创作背景。

通过诵读,感受诗歌的氛围,鉴赏诗歌选取的独特意象,通过意象、意境把握诗歌的情感。

学习并掌握《自己之歌》与《树和天空》修辞手法的作用和表达效果,体会诗歌的写作特色。

理解《自己之歌》中凸显出的宏大的自我,树立自我意识,重视对个体价值的审视与思考。

02

01

03

04

通过诵读,感受诗歌的氛围,鉴赏诗歌选取的独特意象,体会诗歌的意境,把握诗歌的情感。

学习并掌握《自己之歌》与《树和天空》修辞手法的作用和表达效果,体会诗歌的写作特色。

诵读法、合作探究法、读写结合法

2课时

01

迷娘在歌声中赞颂了自己的故乡、普希金用诗句歌颂了眼前的大海,你曾经歌颂过什么?你还会歌颂什么?你可曾想过歌颂自己,咏叹那不一样的生命之光?

今天,让我们一起走近惠特曼的《自己之歌(节选)》。

活动一:借助资料,自主学习

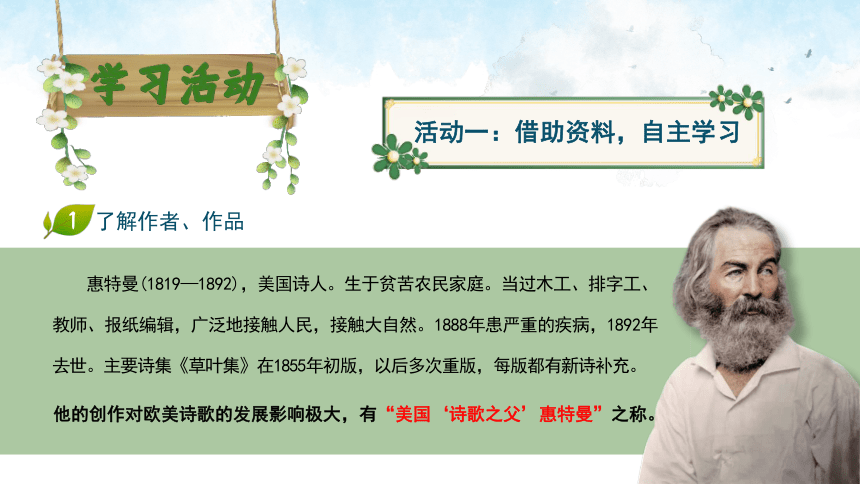

了解作者、作品

1

学习活动

惠特曼(1819—1892),美国诗人。生于贫苦农民家庭。当过木工、排字工、教师、报纸编辑,广泛地接触人民,接触大自然。1888年患严重的疾病,1892年去世。主要诗集《草叶集》在1855年初版,以后多次重版,每版都有新诗补充。

他的创作对欧美诗歌的发展影响极大,有“美国‘诗歌之父’惠特曼”之称。

01

02

03

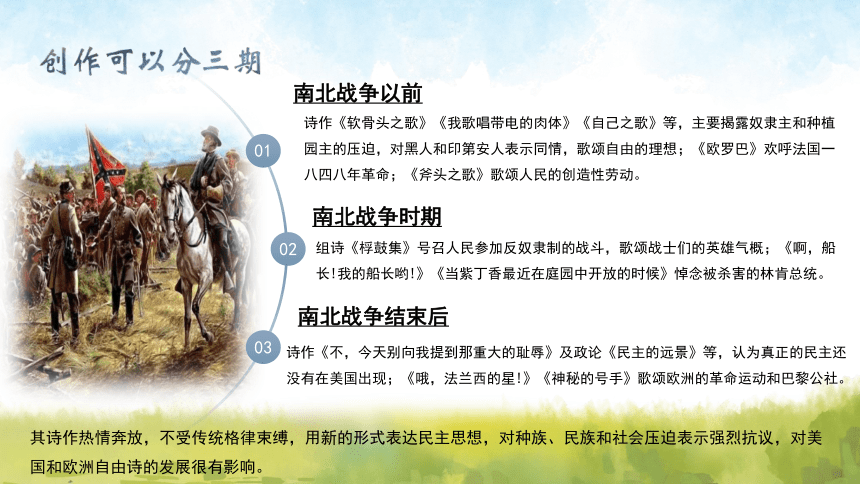

诗作《软骨头之歌》《我歌唱带电的肉体》《自己之歌》等,主要揭露奴隶主和种植园主的压迫,对黑人和印第安人表示同情,歌颂自由的理想;《欧罗巴》欢呼法国一八四八年革命;《斧头之歌》歌颂人民的创造性劳动。

南北战争以前

诗作《不,今天别向我提到那重大的耻辱》及政论《民主的远景》等,认为真正的民主还没有在美国出现;《哦,法兰西的星!》《神秘的号手》歌颂欧洲的革命运动和巴黎公社。

南北战争结束后

组诗《桴鼓集》号召人民参加反奴隶制的战斗,歌颂战士们的英雄气概;《啊,船长!我的船长哟!》《当紫丁香最近在庭园中开放的时候》悼念被杀害的林肯总统。

南北战争时期

其诗作热情奔放,不受传统格律束缚,用新的形式表达民主思想,对种族、民族和社会压迫表示强烈抗议,对美国和欧洲自由诗的发展很有影响。

了解写作背景

美国诗人惠特曼自幼家贫,兄弟姐妹众多。底层劳动人民的生活经验在一定程度上奠定了其民主主义思想基础,惠特曼一心希望通过诗歌创作唤醒劳苦大众对于自身境遇的认识并采取一系列措施加以变革。

19世纪上半叶,美国在文化上,特别是文学方面,主要从属于英国,还没有建立起本民族的与合众国相适应的民主主义文学。当时以爱默生为首的美国超经验主义者提倡个性解放,鼓吹打破神学和外国教条主义的束缚,在美国进行一场文艺复兴。在这样的历史要求下,惠特曼树立起自己的雄心,要通过他自己来表现他的“特殊时代、环境和美国”,于是他的“我自己”便与他们民族的“我自己”合二为一了。

《自己之歌》就是在这样的背景下产生的。

2

积累文化常识

关于《草叶集》

《草叶集》是美国诗人惠特曼的代表作,是美国文学史上第一部具有美国民族气派和民族风格的诗集。它开创了一代诗风,对美国诗坛产生过很大的影响。《草叶集》共收有诗歌300余首,首次出版于1855年。诗集得名于集中这样的一句诗:“哪里有土,哪里有水,哪里就长着草。”诗集中的作品奔腾壮阔,大气飞扬,汪洋恣肆,豪放不羁;使用朴实粗犷的语言,创造出独具一格的自由体,近于口语,节奏鲜明。《草叶集》选材广泛,内容丰富,里面既有对美国民主自由的歌颂、对农奴制度的抨击,也有对美国壮丽河山和普通民众的热情赞美。

3

解读题目

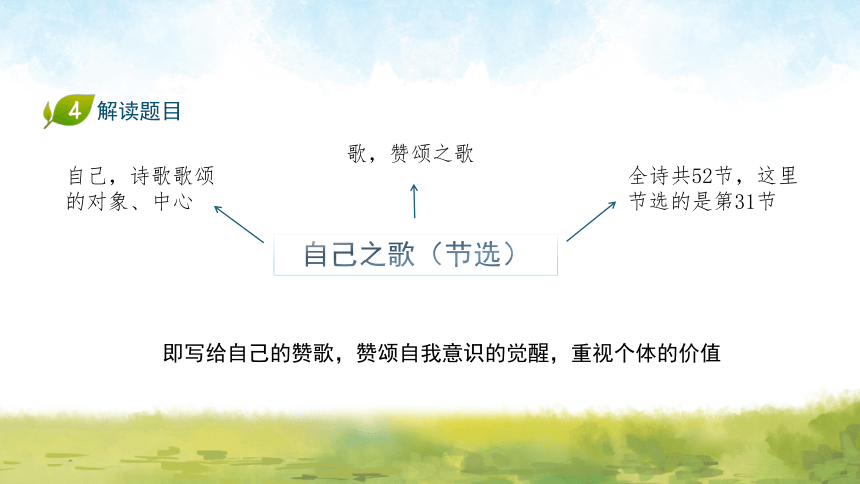

全诗共52节,这里节选的是第31节

自己,诗歌歌颂的对象、中心

歌,赞颂之歌

自己之歌(节选)

即写给自己的赞歌,赞颂自我意识的觉醒,重视个体的价值

4

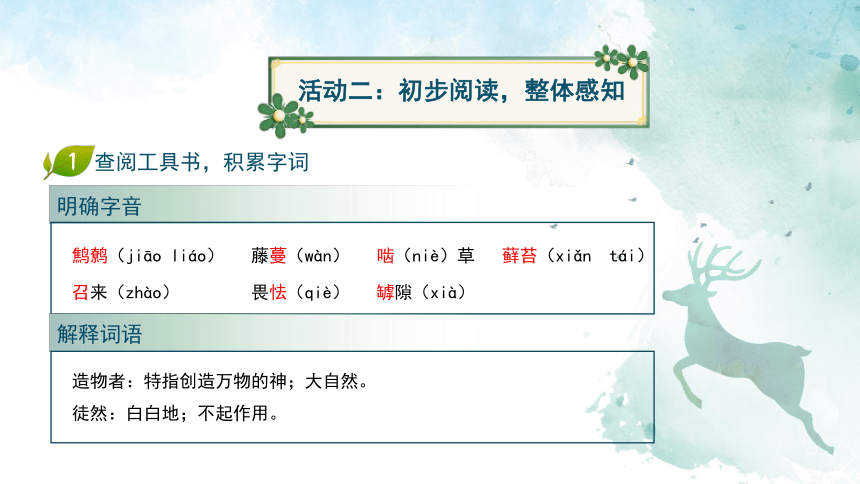

查阅工具书,积累字词

明确字音

鹪鹩(jiāo liáo) 藤蔓(wàn) 啮(niè)草 藓苔(xiǎn tái)

召来(zhào) 畏怯(qiè) 罅隙(xià)

解释词语

造物者:特指创造万物的神;大自然。

徒然:白白地;不起作用。

活动二:初步阅读,整体感知

1

把握节奏,有感情地朗诵诗歌

2

我相信/一片草叶所需费的工程/不会少于星星,

一只蚂蚁、一粒沙/和一个鹪鹩的卵/都是同样地完美,

雨蛙/也是造物者的一种精工的制作,

藤蔓四延的黑莓/可以装饰/天堂里的/华屋。

我手掌上/一个极小的关节/可以使所有的机器/都显得/渺小可怜!

母牛低头啮草的样子/超越了/任何的石像,

一个小鼠的神奇/足够使千千万万的异教徒/吃惊。

第一节

第二节

我看出/我是和片麻石、煤、藓苔、水果、谷粒、可食的菜根/混合在一起,

并且/全身装饰着/飞鸟和走兽,

虽然/有很好的理由/远离了过去的一切,

但需要的时候/我又可以/将任何东西/召来。

逃跑或畏怯是徒然的,

火成岩喷出了千年的烈火来反对我接近是徒然的,

爬虫退缩到它的灰质的硬壳下面去是徒然的,

事物远离开我并显出各种不同的形状是徒然的,

海洋停留在岩洞中,大的怪物偃卧在低处是徒然的,

鹰雕背负着青天翱翔是徒然的,

蝮蛇在藤蔓和木材中间溜过是徒然的,

麋鹿居住在树林的深处是徒然的,

尖嘴的海燕向北飘浮到拉布多是徒然的,

我快速地跟随着,我升到了绝岩上的罅隙中的巢穴。

第三节

第一部分:(第1节)“我”对世间万物平等以待。

第二部分:(第2节)“我”出身平凡,但能量巨大。

第三部分:(第3节)“我”不受拘束且无所不能。

认识自我

赞美万物

颂扬自我

意识觉醒,重视自我

初识诗歌内容,尝试分层概括

3

找出意象,初步感受其特点

活动三:分析意象,理解内容和情感

1

意象:草叶、蚂蚁、沙、鹪鹩、雨蛙、藤蔓、黑莓、母牛、小鼠等。

共同点:平凡微小,都是造物者精心打造的杰作,完美、精工、神奇,这些鲜活的生命充满了灵性和神圣的色彩。

(1)第一节诗人选取了哪些意象?它们有哪些共同点?

(2)第二节列举了哪些意象?诗人把“我”和这些意象并提有何意义?

意象:片麻石、煤、藓苔、水果、谷粒、可食的菜根、飞鸟和走兽。

意义:“我”来自于自然,与自然界密不可分。抒发了对世间千姿百态生命的尊重,讴歌生命之美。

(3)第三节列举了哪些意象?表达了什么?

意象:火成岩 爬虫 事物 海洋 怪物 鹰雕 蝮蛇 麋鹿 海燕

它们在躲避“我”的接近,而强大的无所不能的“我”使他们无处可逃,从侧面表达“我”的强大,以及自己和自然的不可分割。可以飞越大地,任意东西,不受时空限制,甚至和宇宙融为一体,表现出一种“惠特曼式”的乐观精神。

分析意象,解读内容和情感

2

(1)惠特曼《自己之歌》这首诗选取的意象众多,但似乎与一般诗歌中的意象有很大区别,这种区别是什么?诗人为什么会选择这样的意象?

诗中的意象是极为平常且普通的事物,似乎缺乏一般诗歌意象的“美感”和“诗意”。

区别

无论是独立或游走于人类生活之外的自然物,还是参与到人类生活之中的自然物,都是一般诗歌中极为少见的意象,看起来似乎与诗歌这种具有高雅之美的文体不太相符。

原因

原因一

诗人出身于农民,是当时美国最广大的社会底层民众中的一员;而诗中这些具有自然属性的、平常的意象,也正是大自然中的普通事物。诗人选择的这些意象与他的生活相吻合。

原因二

诗歌抒发的情感,代表的是美国广大社会底层民众的情感,这样的意象使诗歌具有浓厚的自然气息和生活气息,使广大民众对诗中的“我”产生自然的代入感,使他们更容易接受诗歌所表达的感情并产生共鸣,唤醒他们内心的生命激情,引导他们追求民主、自由,推动时代发展。

(2)三节内容表达了诗人怎样的思想感情?

诗人笔触细腻,从大自然的一草一木、一沙一石写起,选取自然界中的生物作为诗歌的意象。

诗人竭力歌颂平凡的生命,赞颂平凡而独特的“自我”,诗人对这些自然界中的事物倾注了无限的热爱之情。在他的眼里,自然界中的任何一分子,无论巨大和纤小,都折射出无限的神性。生命是平凡的,但生命也是伟大的,万物同一,民胞物与,生命无高低贵贱之分,每个生命都值得赞颂!

诗人从看似细小的景物里抒发了伟大的情感,赞美了万物的神圣性。

从诗歌的二、三节来看,作者是怎样来塑造“自我”的?

活动四:研读文本,学习技巧

1

作者将自己赋予超人的神力,“全身装饰着飞鸟和走兽”,可以”将任何东西召来”,可以“快速地跟随着”“升到了绝岩上的罅隙中的巢穴”,可以飞越大地,任意东西,不受时空限制,甚至和宇宙融为一体,表现出一种“惠特曼式”的乐观精神。

这首诗是如何表现“自己”形象的?

2

第三节

以“自己”面对的各种逆境反衬“自己”的形象。

写“自己”在各种逆境面前都不会退缩,从而突出“自己”的精神与尊严。

第一节

运用类比和对比手法突出“自己”的形象。

诗人选取了草叶等渺小的事物来类比“自己”,又以“草叶”等小事物与“星星”等大事物进行对比,以突出“自己”虽小却与大的事物同样完美。

通过描写来烘托“自己”的形象。

这一节中说“我”与片麻石、煤等混合在一起,“并且全身装饰着飞鸟和走兽”,从而使“自己”的形象更为鲜明。

第二节

《草叶集》问世后,评论家们议论纷纷,毁誉参半,争论的焦点就是其中的《自己之歌》。

3

虽然当时美国文坛的领袖爱默生独具慧眼,读完诗集以后赞赏有加,并写信给惠特曼,称赞“它是美国出版过的最出色的,富有才智和智慧的诗篇”,但是,它的独特风格还是受到了绝大多数作家和批评家的猛烈抨击,请结合课文,谈一谈为什么。

观点二

《自己之歌》打破了当时的诗歌形式。当时美国的文学主要跟随欧洲的文学潮流。然而,惠特曼是19世纪美国的激进派民主主义者,在艺术上表现出积极的追求和革新精神,在《自己之歌》里,惠特曼在借鉴欧洲传统诗史的基础上,进行了更多的创新,它打破了传统诗歌的形式,开创了“自由体”的诗歌形式。新事物的出现,必会在开始时遭到一些人的批判,这也属于正常现象。

《自己之歌》过于强调自我。《自己之歌》体现了诗人强烈的自信,惠特曼一方面决心要代表他的民族,另一方面又希望自己能被平等地对待,惠特曼的自信洋溢在诗歌的字里行间。在诗中,歌唱一个人的自我,强调自己的无所不能,包罗万象,这是一种对于自我的极端表现,注定从一开始就不能被当时的人们接受。

观点一

品读这首诗的语言艺术特点

4

01

长短交替。最长的句子多达近三十个字,最短的句子才十几个字,显得非常自由奔放。

02

诗不跨行。以断句作为韵律的基础,打破了传统的诗歌格律,形成了自由奔放、汪洋恣肆、舒卷自如的节奏,使诗歌具有独特的美感。

03

整散结合。第三节列举了一系列“徒然的”举动,形成一组气势磅礴的排比句,以排山倒海的力量,将诗人心中对自由、平等、民主的赞美,将歌颂生机勃勃的祖国的激情宣泄出来,具有强烈的感染力。

04

平白如话。语言直白率真接地气,张扬着个性。

05

想象奇特。诗中,作者通过奇特的想象,选取了鹪鹩的卵、雨娃、黑莓、片麻石、火成岩、爬虫、大的怪物、鹰雕、蝮蛇等奇异的意象,构成了开阔而奇异的意境,令人匪夷所思而又惊叹不已。

山黛满目 春生万物 有树可栖 未来可期

春生万物

请在此输入您的文字内容单击进行修改,或复制您的文本粘贴

标题文字

请在此输入您的文字内容单击进行修改,或复制您的文本粘贴

标题文字

《自己之歌(节选)》列举了许多自然事物,赋予其诗意,渲染了大自然旺盛的生命力,凸显出宏大的自我,体现出自我意识的觉醒和对个体价值的思考。作者向世人宣布了他创作诗歌的主旨。

——抛却世俗,自由放歌。

1.阅读惠特曼《草叶集》中的其他诗歌名篇,体会其艺术特色。

2.阅读《自己之歌》第一节,写一段300字左右的赏析文字。

02

通过凝练、透彻的意象,为我们提供了通向现实的新途径。(瑞典文学院评)

他就是20世纪最后一位诗歌巨匠——特朗斯特罗姆,这节课,让我们走近特朗斯特罗姆的《树和天空》。

活动一:借助资料,自主学习

了解作者、作品

1

善于从日常生活入手,把有机物和科学结合到诗中,把激烈的情感寄于平静的文字里,被誉为当代欧洲诗坛最杰出的象征主义和超现实主义大师。

瑞典诗人,1954年发表诗集《17首诗》,轰动诗坛。共发表诗歌200余首。

在2011年10月6日获得诺贝尔文学奖,理由是“他以凝炼、简洁的形象,以全新视角带我们接触现实”。

阿姆斯特朗(1931-2015)

了解写作背景

2

《树和天空》出自诗集《完成一半的天堂》。诗集《完成一半的天堂》发表于1962年。在1960年到1966年期间,特朗斯特罗姆的事业被分为鲜明的两面:一面是心理医生,另一面则是年轻而富有名气的诗人。

特朗斯特罗姆所处的时代,虽然在他的近邻以至整个世界发生了许多惊天动地的事情,但瑞典是一个中立国家,长期以来政治稳定,社会经济发展平稳,人们过着悠闲的“福利生活”。

他有足够的时间面对大自然——波罗的海的岛屿、落日、船帆,瑞典的车站、村庄、树林、雪橇等等——沉思,因而他的诗歌有着某种东方式的顿悟色彩,而意象的新奇,来自他独特的写作理念和在艺术上不懈的努力。

解读题目

3

言简意赅,点明了诗歌的写作对象

“天空”为“树”提供了背景,意象鲜明,给读者提供了无限的想象空间。

树和天空

活动二:初步阅读,整体感知

查阅工具书,积累字词

1

(2)解释词语

(1)明确字音

汲取(jí) 黑鹂(lí)

瞬息(shùn) 绽开(zhàn)

汲取:吸收;摄取。

瞬息:一眨眼一呼吸的短时间。

自由朗诵,读准节奏,读出意蕴

2

(1)边读边用“/”给全诗标明朗读节奏;找出朗读时要变化的语气。

一棵树/在雨中/走动

在倾洒的灰色中/匆匆走过/我们身边

它有急事。它汲取/雨中的生命

就像/果园里的/黑鹂

雨停歇。树/停下脚步

它/在晴朗的夜晚/挺拔地静闪

和我们一样/它/在等待/那瞬息

当雪花/在空中/绽开

(2)鉴赏诗歌的内部结构,体会节奏意蕴

树 天空

匆匆汲取生命 雨(倾洒的灰色)

挺拔地静闪 晴朗的夜晚

等待 雪花在空中绽开

美好期待

安静闲适

节奏

紧张忙碌

初识诗歌内容,尝试分层概括

3

第二部分

(第2节),写树停下脚步→等待成长时机。

第一部分

(第1节),写树在雨中走动→获得生机。

行动自如、有思想有感情。诗中的树有超越了人的自觉和主动性。在雨中,树在“走动”“有急事”“汲取生命”;雨停后,树“停下脚步”和“等待”,它有对生命自觉自为的争取与充盈。

01

树立足于大地,同时又指向天空,它可以说是对生命的深度及高度都做了最为坚实而高贵的展览和诠释,树让我们看清自身的位置和生命的走向。

02

“树”是生命的主体,是积极向上、蓬勃生长的生命的代表。

03

活动三:分析意象,理解内容和情感

这首诗中心意象是什么?具有哪些特点?

中心意象是“树”。“树”的特点:

找出意象,初步感受其特点

1

2

分析意象,解读内容和情感

(1)诗中所选取的意象“天空”“我们”,有怎样的象征义

①“树”是立足于大地同时又指向天空的最隆重和充分的表示,是生命的主体,是积极向上、蓬勃生长的生命的代表。

①“天空”是“树”(自然生物)和“我们”(人类)存在共同的家,代表着自然界。所有生物既在“天空”下积极地承受它的所有赐予和挑战,同时又对天空怀抱着最虔诚的爱、敬畏以及等待。

②“我们”在这里代表人类与自然等存在,“我们”既是自然的旁观者和见证者,也是自然的参与者和存在者,“我们”相互关爱与扶持着。

(2)诗中的“灰色倾洒的雨”“果园里的黑鹂”分别对应着什么?

提示:树“在雨中走动”,树在雨中“有急事”,树“汲取雨中的生命”。

①“灰色倾洒的雨”可以对应着自然界中或生命历程中的各种突如其来的事件或者变故。“雨停歇”则指事件或变故过去后,“树”停下脚步,在晴朗的夜晚闪现,坦然面对,静享生命。

②“果园里的黑鹂”是一个勇敢接受自然挑战与生命挑战的战士,它积极、乐观,懂得享受自然与生命的每一种赐予。

(3)诗的最后写树与“我们”都在等待“雪花在空中绽开”,那么,“雪花”在这里有什么寓意?

“雪花”在这里有着丰富的蕴涵。作为冬天的象征,它预示着寒冷,然而它又恰恰突显生命的强大意志。

另外,“雪花”也象征着一个洁白澄净的纯美境界,一种超越了世俗功利、摆脱了欲望和俗物的牵绊、万物融和无间、和谐共存的世界。

(4)“雪花在空中绽开”具有怎样的象征意义?

①“雪花在空中绽开”意境优美,它可以指美好未来、美好瞬间、愿望实现的时候等。“树”因为经历了很多,它静静地、欣然接受美好时刻的到来。

②树在冬日会凋零、枯落,所以“雪在空中绽开”又有生命终结的意味。“树”因为经历了很多,已经没有了顾虑。“当雪花在空中绽开,它在等待那瞬息”,树体现出的精神是对生命本质的尊重,对生命过程的彻底省悟。

活动四:研读文本,学习技巧

小组合作讨论

1

《树和天空》这首诗采用了“全新视角”,根据你的理解和想象,是诗人赋予树以人的思想意识而采用了树的视角,还是诗人展开了新奇的想象但仍然采用了自己的视角?

树的视角。想象诗人在雨中匆匆走过,看到一棵树,这棵树激发了诗人的创作灵感,他与树角色互换,把树想象成一个具有思想意识的人,诗人自己则成了一棵在雨中“走动”“匆匆走过”“有急事”的树。

观点一

树想到果园里有自己的同类,黑鹂经常在自己身边歌唱或栖息。在树看来,白天在雨中“匆匆走过”的那棵“树”,在雨停后的晴朗夜晚,也一定会像自己一样“挺拔地静闪”,会和自己一样在经历了春、夏、秋三季的成长和成熟之后等待雪花在空中绽开。这样以树的视角写更能激发人们思考人类与自然、自然万物与宇宙空间、时光的流逝与空间的永恒等之间的关系。

诗人的视角。诗人在雨中匆匆走过,树成为他脑海中的意象。诗人认为人类可以“走动”“匆匆走过”“有急事”“等待”,那么树也会有跟人一样的行为和思想。在诗人自己的视角下,树扎根大地,指向天空,拓展了空间意境;树经历春、夏、秋三季,等待“雪花在空中绽开”的冬天,就有了时间意境,从而揭示了自然规律的永恒。

观点二

树“汲取雨中的生命”,在晴朗的夜空“等待”,这就有了生命成长的意蕴。所以,采用诗人自己的视角,树和天空就将时间、空间、生命、成长、自然规律、宇宙的永恒存在等诸多因素容纳进去,给人以灵动新奇的感受,拓展了诗歌的内涵,增强了诗歌的审美张力,更有利于表达人类的思考。

想象丰富而奇特。

诗人表达的是对自然、对世界、对人生的看法,但诗人却选取了“树”这一意象,充分发挥想象,采用拟人的手法,将树与人互换身份,赋予“树”以人的动作和感情,想象奇特。

01

意境朦胧、优美。

诗歌的语言是通俗,但诗人善于通过隐喻和象征来表达深刻的含意,言浅旨远。“树”“天空”“雪花”都是日常生活中极为常见的事物,但经诗中的画面组合,具有极为优美的画面感,读者眼前似乎出现了一棵“在雨中走动”的树,似乎出现了“在空中绽开”的雪花。如“倾洒的灰色”,“灰色”为什么可以“倾洒”?“灰色”又象征什么?又如“雪花在空中绽开”又象征什么?只有真正读懂了蕴含在诗歌语言背后的深层含意,才能把握诗歌的主旨。

02

归纳写作特点

2

山黛满目 春生万物 有树可栖 未来可期

春生万物

请在此输入您的文字内容单击进行修改,或复制您的文本粘贴

标题文字

请在此输入您的文字内容单击进行修改,或复制您的文本粘贴

标题文字

诗歌通过对树和雨的描写,构成了朦胧、优美的意境,表达了作者对自然的生生不息、人与自然的关系、生命的奇迹等多层次的思考,给读者以启迪。

“我们”(在这里代表人类与自然等存在)相互关爱与扶持着,既在“天空”下积极地承受它的所有赐予和挑战,同时又对天空怀抱着最虔诚的爱、敬畏以及等待。

四首外国诗歌,运用各种典型的意象,运用象征或想象的手法,营造优美的意境,表达自己的情思。请你从下面几个意象中任选一个,写一段250字左右的抒情片段。

杨柳 梅花 大海 夕阳

选择性必修中册第四单元

了解惠特曼与特朗斯特罗姆的创作成就及其在世界文学史上的地位,认识两首诗歌的创作背景。

通过诵读,感受诗歌的氛围,鉴赏诗歌选取的独特意象,通过意象、意境把握诗歌的情感。

学习并掌握《自己之歌》与《树和天空》修辞手法的作用和表达效果,体会诗歌的写作特色。

理解《自己之歌》中凸显出的宏大的自我,树立自我意识,重视对个体价值的审视与思考。

02

01

03

04

通过诵读,感受诗歌的氛围,鉴赏诗歌选取的独特意象,体会诗歌的意境,把握诗歌的情感。

学习并掌握《自己之歌》与《树和天空》修辞手法的作用和表达效果,体会诗歌的写作特色。

诵读法、合作探究法、读写结合法

2课时

01

迷娘在歌声中赞颂了自己的故乡、普希金用诗句歌颂了眼前的大海,你曾经歌颂过什么?你还会歌颂什么?你可曾想过歌颂自己,咏叹那不一样的生命之光?

今天,让我们一起走近惠特曼的《自己之歌(节选)》。

活动一:借助资料,自主学习

了解作者、作品

1

学习活动

惠特曼(1819—1892),美国诗人。生于贫苦农民家庭。当过木工、排字工、教师、报纸编辑,广泛地接触人民,接触大自然。1888年患严重的疾病,1892年去世。主要诗集《草叶集》在1855年初版,以后多次重版,每版都有新诗补充。

他的创作对欧美诗歌的发展影响极大,有“美国‘诗歌之父’惠特曼”之称。

01

02

03

诗作《软骨头之歌》《我歌唱带电的肉体》《自己之歌》等,主要揭露奴隶主和种植园主的压迫,对黑人和印第安人表示同情,歌颂自由的理想;《欧罗巴》欢呼法国一八四八年革命;《斧头之歌》歌颂人民的创造性劳动。

南北战争以前

诗作《不,今天别向我提到那重大的耻辱》及政论《民主的远景》等,认为真正的民主还没有在美国出现;《哦,法兰西的星!》《神秘的号手》歌颂欧洲的革命运动和巴黎公社。

南北战争结束后

组诗《桴鼓集》号召人民参加反奴隶制的战斗,歌颂战士们的英雄气概;《啊,船长!我的船长哟!》《当紫丁香最近在庭园中开放的时候》悼念被杀害的林肯总统。

南北战争时期

其诗作热情奔放,不受传统格律束缚,用新的形式表达民主思想,对种族、民族和社会压迫表示强烈抗议,对美国和欧洲自由诗的发展很有影响。

了解写作背景

美国诗人惠特曼自幼家贫,兄弟姐妹众多。底层劳动人民的生活经验在一定程度上奠定了其民主主义思想基础,惠特曼一心希望通过诗歌创作唤醒劳苦大众对于自身境遇的认识并采取一系列措施加以变革。

19世纪上半叶,美国在文化上,特别是文学方面,主要从属于英国,还没有建立起本民族的与合众国相适应的民主主义文学。当时以爱默生为首的美国超经验主义者提倡个性解放,鼓吹打破神学和外国教条主义的束缚,在美国进行一场文艺复兴。在这样的历史要求下,惠特曼树立起自己的雄心,要通过他自己来表现他的“特殊时代、环境和美国”,于是他的“我自己”便与他们民族的“我自己”合二为一了。

《自己之歌》就是在这样的背景下产生的。

2

积累文化常识

关于《草叶集》

《草叶集》是美国诗人惠特曼的代表作,是美国文学史上第一部具有美国民族气派和民族风格的诗集。它开创了一代诗风,对美国诗坛产生过很大的影响。《草叶集》共收有诗歌300余首,首次出版于1855年。诗集得名于集中这样的一句诗:“哪里有土,哪里有水,哪里就长着草。”诗集中的作品奔腾壮阔,大气飞扬,汪洋恣肆,豪放不羁;使用朴实粗犷的语言,创造出独具一格的自由体,近于口语,节奏鲜明。《草叶集》选材广泛,内容丰富,里面既有对美国民主自由的歌颂、对农奴制度的抨击,也有对美国壮丽河山和普通民众的热情赞美。

3

解读题目

全诗共52节,这里节选的是第31节

自己,诗歌歌颂的对象、中心

歌,赞颂之歌

自己之歌(节选)

即写给自己的赞歌,赞颂自我意识的觉醒,重视个体的价值

4

查阅工具书,积累字词

明确字音

鹪鹩(jiāo liáo) 藤蔓(wàn) 啮(niè)草 藓苔(xiǎn tái)

召来(zhào) 畏怯(qiè) 罅隙(xià)

解释词语

造物者:特指创造万物的神;大自然。

徒然:白白地;不起作用。

活动二:初步阅读,整体感知

1

把握节奏,有感情地朗诵诗歌

2

我相信/一片草叶所需费的工程/不会少于星星,

一只蚂蚁、一粒沙/和一个鹪鹩的卵/都是同样地完美,

雨蛙/也是造物者的一种精工的制作,

藤蔓四延的黑莓/可以装饰/天堂里的/华屋。

我手掌上/一个极小的关节/可以使所有的机器/都显得/渺小可怜!

母牛低头啮草的样子/超越了/任何的石像,

一个小鼠的神奇/足够使千千万万的异教徒/吃惊。

第一节

第二节

我看出/我是和片麻石、煤、藓苔、水果、谷粒、可食的菜根/混合在一起,

并且/全身装饰着/飞鸟和走兽,

虽然/有很好的理由/远离了过去的一切,

但需要的时候/我又可以/将任何东西/召来。

逃跑或畏怯是徒然的,

火成岩喷出了千年的烈火来反对我接近是徒然的,

爬虫退缩到它的灰质的硬壳下面去是徒然的,

事物远离开我并显出各种不同的形状是徒然的,

海洋停留在岩洞中,大的怪物偃卧在低处是徒然的,

鹰雕背负着青天翱翔是徒然的,

蝮蛇在藤蔓和木材中间溜过是徒然的,

麋鹿居住在树林的深处是徒然的,

尖嘴的海燕向北飘浮到拉布多是徒然的,

我快速地跟随着,我升到了绝岩上的罅隙中的巢穴。

第三节

第一部分:(第1节)“我”对世间万物平等以待。

第二部分:(第2节)“我”出身平凡,但能量巨大。

第三部分:(第3节)“我”不受拘束且无所不能。

认识自我

赞美万物

颂扬自我

意识觉醒,重视自我

初识诗歌内容,尝试分层概括

3

找出意象,初步感受其特点

活动三:分析意象,理解内容和情感

1

意象:草叶、蚂蚁、沙、鹪鹩、雨蛙、藤蔓、黑莓、母牛、小鼠等。

共同点:平凡微小,都是造物者精心打造的杰作,完美、精工、神奇,这些鲜活的生命充满了灵性和神圣的色彩。

(1)第一节诗人选取了哪些意象?它们有哪些共同点?

(2)第二节列举了哪些意象?诗人把“我”和这些意象并提有何意义?

意象:片麻石、煤、藓苔、水果、谷粒、可食的菜根、飞鸟和走兽。

意义:“我”来自于自然,与自然界密不可分。抒发了对世间千姿百态生命的尊重,讴歌生命之美。

(3)第三节列举了哪些意象?表达了什么?

意象:火成岩 爬虫 事物 海洋 怪物 鹰雕 蝮蛇 麋鹿 海燕

它们在躲避“我”的接近,而强大的无所不能的“我”使他们无处可逃,从侧面表达“我”的强大,以及自己和自然的不可分割。可以飞越大地,任意东西,不受时空限制,甚至和宇宙融为一体,表现出一种“惠特曼式”的乐观精神。

分析意象,解读内容和情感

2

(1)惠特曼《自己之歌》这首诗选取的意象众多,但似乎与一般诗歌中的意象有很大区别,这种区别是什么?诗人为什么会选择这样的意象?

诗中的意象是极为平常且普通的事物,似乎缺乏一般诗歌意象的“美感”和“诗意”。

区别

无论是独立或游走于人类生活之外的自然物,还是参与到人类生活之中的自然物,都是一般诗歌中极为少见的意象,看起来似乎与诗歌这种具有高雅之美的文体不太相符。

原因

原因一

诗人出身于农民,是当时美国最广大的社会底层民众中的一员;而诗中这些具有自然属性的、平常的意象,也正是大自然中的普通事物。诗人选择的这些意象与他的生活相吻合。

原因二

诗歌抒发的情感,代表的是美国广大社会底层民众的情感,这样的意象使诗歌具有浓厚的自然气息和生活气息,使广大民众对诗中的“我”产生自然的代入感,使他们更容易接受诗歌所表达的感情并产生共鸣,唤醒他们内心的生命激情,引导他们追求民主、自由,推动时代发展。

(2)三节内容表达了诗人怎样的思想感情?

诗人笔触细腻,从大自然的一草一木、一沙一石写起,选取自然界中的生物作为诗歌的意象。

诗人竭力歌颂平凡的生命,赞颂平凡而独特的“自我”,诗人对这些自然界中的事物倾注了无限的热爱之情。在他的眼里,自然界中的任何一分子,无论巨大和纤小,都折射出无限的神性。生命是平凡的,但生命也是伟大的,万物同一,民胞物与,生命无高低贵贱之分,每个生命都值得赞颂!

诗人从看似细小的景物里抒发了伟大的情感,赞美了万物的神圣性。

从诗歌的二、三节来看,作者是怎样来塑造“自我”的?

活动四:研读文本,学习技巧

1

作者将自己赋予超人的神力,“全身装饰着飞鸟和走兽”,可以”将任何东西召来”,可以“快速地跟随着”“升到了绝岩上的罅隙中的巢穴”,可以飞越大地,任意东西,不受时空限制,甚至和宇宙融为一体,表现出一种“惠特曼式”的乐观精神。

这首诗是如何表现“自己”形象的?

2

第三节

以“自己”面对的各种逆境反衬“自己”的形象。

写“自己”在各种逆境面前都不会退缩,从而突出“自己”的精神与尊严。

第一节

运用类比和对比手法突出“自己”的形象。

诗人选取了草叶等渺小的事物来类比“自己”,又以“草叶”等小事物与“星星”等大事物进行对比,以突出“自己”虽小却与大的事物同样完美。

通过描写来烘托“自己”的形象。

这一节中说“我”与片麻石、煤等混合在一起,“并且全身装饰着飞鸟和走兽”,从而使“自己”的形象更为鲜明。

第二节

《草叶集》问世后,评论家们议论纷纷,毁誉参半,争论的焦点就是其中的《自己之歌》。

3

虽然当时美国文坛的领袖爱默生独具慧眼,读完诗集以后赞赏有加,并写信给惠特曼,称赞“它是美国出版过的最出色的,富有才智和智慧的诗篇”,但是,它的独特风格还是受到了绝大多数作家和批评家的猛烈抨击,请结合课文,谈一谈为什么。

观点二

《自己之歌》打破了当时的诗歌形式。当时美国的文学主要跟随欧洲的文学潮流。然而,惠特曼是19世纪美国的激进派民主主义者,在艺术上表现出积极的追求和革新精神,在《自己之歌》里,惠特曼在借鉴欧洲传统诗史的基础上,进行了更多的创新,它打破了传统诗歌的形式,开创了“自由体”的诗歌形式。新事物的出现,必会在开始时遭到一些人的批判,这也属于正常现象。

《自己之歌》过于强调自我。《自己之歌》体现了诗人强烈的自信,惠特曼一方面决心要代表他的民族,另一方面又希望自己能被平等地对待,惠特曼的自信洋溢在诗歌的字里行间。在诗中,歌唱一个人的自我,强调自己的无所不能,包罗万象,这是一种对于自我的极端表现,注定从一开始就不能被当时的人们接受。

观点一

品读这首诗的语言艺术特点

4

01

长短交替。最长的句子多达近三十个字,最短的句子才十几个字,显得非常自由奔放。

02

诗不跨行。以断句作为韵律的基础,打破了传统的诗歌格律,形成了自由奔放、汪洋恣肆、舒卷自如的节奏,使诗歌具有独特的美感。

03

整散结合。第三节列举了一系列“徒然的”举动,形成一组气势磅礴的排比句,以排山倒海的力量,将诗人心中对自由、平等、民主的赞美,将歌颂生机勃勃的祖国的激情宣泄出来,具有强烈的感染力。

04

平白如话。语言直白率真接地气,张扬着个性。

05

想象奇特。诗中,作者通过奇特的想象,选取了鹪鹩的卵、雨娃、黑莓、片麻石、火成岩、爬虫、大的怪物、鹰雕、蝮蛇等奇异的意象,构成了开阔而奇异的意境,令人匪夷所思而又惊叹不已。

山黛满目 春生万物 有树可栖 未来可期

春生万物

请在此输入您的文字内容单击进行修改,或复制您的文本粘贴

标题文字

请在此输入您的文字内容单击进行修改,或复制您的文本粘贴

标题文字

《自己之歌(节选)》列举了许多自然事物,赋予其诗意,渲染了大自然旺盛的生命力,凸显出宏大的自我,体现出自我意识的觉醒和对个体价值的思考。作者向世人宣布了他创作诗歌的主旨。

——抛却世俗,自由放歌。

1.阅读惠特曼《草叶集》中的其他诗歌名篇,体会其艺术特色。

2.阅读《自己之歌》第一节,写一段300字左右的赏析文字。

02

通过凝练、透彻的意象,为我们提供了通向现实的新途径。(瑞典文学院评)

他就是20世纪最后一位诗歌巨匠——特朗斯特罗姆,这节课,让我们走近特朗斯特罗姆的《树和天空》。

活动一:借助资料,自主学习

了解作者、作品

1

善于从日常生活入手,把有机物和科学结合到诗中,把激烈的情感寄于平静的文字里,被誉为当代欧洲诗坛最杰出的象征主义和超现实主义大师。

瑞典诗人,1954年发表诗集《17首诗》,轰动诗坛。共发表诗歌200余首。

在2011年10月6日获得诺贝尔文学奖,理由是“他以凝炼、简洁的形象,以全新视角带我们接触现实”。

阿姆斯特朗(1931-2015)

了解写作背景

2

《树和天空》出自诗集《完成一半的天堂》。诗集《完成一半的天堂》发表于1962年。在1960年到1966年期间,特朗斯特罗姆的事业被分为鲜明的两面:一面是心理医生,另一面则是年轻而富有名气的诗人。

特朗斯特罗姆所处的时代,虽然在他的近邻以至整个世界发生了许多惊天动地的事情,但瑞典是一个中立国家,长期以来政治稳定,社会经济发展平稳,人们过着悠闲的“福利生活”。

他有足够的时间面对大自然——波罗的海的岛屿、落日、船帆,瑞典的车站、村庄、树林、雪橇等等——沉思,因而他的诗歌有着某种东方式的顿悟色彩,而意象的新奇,来自他独特的写作理念和在艺术上不懈的努力。

解读题目

3

言简意赅,点明了诗歌的写作对象

“天空”为“树”提供了背景,意象鲜明,给读者提供了无限的想象空间。

树和天空

活动二:初步阅读,整体感知

查阅工具书,积累字词

1

(2)解释词语

(1)明确字音

汲取(jí) 黑鹂(lí)

瞬息(shùn) 绽开(zhàn)

汲取:吸收;摄取。

瞬息:一眨眼一呼吸的短时间。

自由朗诵,读准节奏,读出意蕴

2

(1)边读边用“/”给全诗标明朗读节奏;找出朗读时要变化的语气。

一棵树/在雨中/走动

在倾洒的灰色中/匆匆走过/我们身边

它有急事。它汲取/雨中的生命

就像/果园里的/黑鹂

雨停歇。树/停下脚步

它/在晴朗的夜晚/挺拔地静闪

和我们一样/它/在等待/那瞬息

当雪花/在空中/绽开

(2)鉴赏诗歌的内部结构,体会节奏意蕴

树 天空

匆匆汲取生命 雨(倾洒的灰色)

挺拔地静闪 晴朗的夜晚

等待 雪花在空中绽开

美好期待

安静闲适

节奏

紧张忙碌

初识诗歌内容,尝试分层概括

3

第二部分

(第2节),写树停下脚步→等待成长时机。

第一部分

(第1节),写树在雨中走动→获得生机。

行动自如、有思想有感情。诗中的树有超越了人的自觉和主动性。在雨中,树在“走动”“有急事”“汲取生命”;雨停后,树“停下脚步”和“等待”,它有对生命自觉自为的争取与充盈。

01

树立足于大地,同时又指向天空,它可以说是对生命的深度及高度都做了最为坚实而高贵的展览和诠释,树让我们看清自身的位置和生命的走向。

02

“树”是生命的主体,是积极向上、蓬勃生长的生命的代表。

03

活动三:分析意象,理解内容和情感

这首诗中心意象是什么?具有哪些特点?

中心意象是“树”。“树”的特点:

找出意象,初步感受其特点

1

2

分析意象,解读内容和情感

(1)诗中所选取的意象“天空”“我们”,有怎样的象征义

①“树”是立足于大地同时又指向天空的最隆重和充分的表示,是生命的主体,是积极向上、蓬勃生长的生命的代表。

①“天空”是“树”(自然生物)和“我们”(人类)存在共同的家,代表着自然界。所有生物既在“天空”下积极地承受它的所有赐予和挑战,同时又对天空怀抱着最虔诚的爱、敬畏以及等待。

②“我们”在这里代表人类与自然等存在,“我们”既是自然的旁观者和见证者,也是自然的参与者和存在者,“我们”相互关爱与扶持着。

(2)诗中的“灰色倾洒的雨”“果园里的黑鹂”分别对应着什么?

提示:树“在雨中走动”,树在雨中“有急事”,树“汲取雨中的生命”。

①“灰色倾洒的雨”可以对应着自然界中或生命历程中的各种突如其来的事件或者变故。“雨停歇”则指事件或变故过去后,“树”停下脚步,在晴朗的夜晚闪现,坦然面对,静享生命。

②“果园里的黑鹂”是一个勇敢接受自然挑战与生命挑战的战士,它积极、乐观,懂得享受自然与生命的每一种赐予。

(3)诗的最后写树与“我们”都在等待“雪花在空中绽开”,那么,“雪花”在这里有什么寓意?

“雪花”在这里有着丰富的蕴涵。作为冬天的象征,它预示着寒冷,然而它又恰恰突显生命的强大意志。

另外,“雪花”也象征着一个洁白澄净的纯美境界,一种超越了世俗功利、摆脱了欲望和俗物的牵绊、万物融和无间、和谐共存的世界。

(4)“雪花在空中绽开”具有怎样的象征意义?

①“雪花在空中绽开”意境优美,它可以指美好未来、美好瞬间、愿望实现的时候等。“树”因为经历了很多,它静静地、欣然接受美好时刻的到来。

②树在冬日会凋零、枯落,所以“雪在空中绽开”又有生命终结的意味。“树”因为经历了很多,已经没有了顾虑。“当雪花在空中绽开,它在等待那瞬息”,树体现出的精神是对生命本质的尊重,对生命过程的彻底省悟。

活动四:研读文本,学习技巧

小组合作讨论

1

《树和天空》这首诗采用了“全新视角”,根据你的理解和想象,是诗人赋予树以人的思想意识而采用了树的视角,还是诗人展开了新奇的想象但仍然采用了自己的视角?

树的视角。想象诗人在雨中匆匆走过,看到一棵树,这棵树激发了诗人的创作灵感,他与树角色互换,把树想象成一个具有思想意识的人,诗人自己则成了一棵在雨中“走动”“匆匆走过”“有急事”的树。

观点一

树想到果园里有自己的同类,黑鹂经常在自己身边歌唱或栖息。在树看来,白天在雨中“匆匆走过”的那棵“树”,在雨停后的晴朗夜晚,也一定会像自己一样“挺拔地静闪”,会和自己一样在经历了春、夏、秋三季的成长和成熟之后等待雪花在空中绽开。这样以树的视角写更能激发人们思考人类与自然、自然万物与宇宙空间、时光的流逝与空间的永恒等之间的关系。

诗人的视角。诗人在雨中匆匆走过,树成为他脑海中的意象。诗人认为人类可以“走动”“匆匆走过”“有急事”“等待”,那么树也会有跟人一样的行为和思想。在诗人自己的视角下,树扎根大地,指向天空,拓展了空间意境;树经历春、夏、秋三季,等待“雪花在空中绽开”的冬天,就有了时间意境,从而揭示了自然规律的永恒。

观点二

树“汲取雨中的生命”,在晴朗的夜空“等待”,这就有了生命成长的意蕴。所以,采用诗人自己的视角,树和天空就将时间、空间、生命、成长、自然规律、宇宙的永恒存在等诸多因素容纳进去,给人以灵动新奇的感受,拓展了诗歌的内涵,增强了诗歌的审美张力,更有利于表达人类的思考。

想象丰富而奇特。

诗人表达的是对自然、对世界、对人生的看法,但诗人却选取了“树”这一意象,充分发挥想象,采用拟人的手法,将树与人互换身份,赋予“树”以人的动作和感情,想象奇特。

01

意境朦胧、优美。

诗歌的语言是通俗,但诗人善于通过隐喻和象征来表达深刻的含意,言浅旨远。“树”“天空”“雪花”都是日常生活中极为常见的事物,但经诗中的画面组合,具有极为优美的画面感,读者眼前似乎出现了一棵“在雨中走动”的树,似乎出现了“在空中绽开”的雪花。如“倾洒的灰色”,“灰色”为什么可以“倾洒”?“灰色”又象征什么?又如“雪花在空中绽开”又象征什么?只有真正读懂了蕴含在诗歌语言背后的深层含意,才能把握诗歌的主旨。

02

归纳写作特点

2

山黛满目 春生万物 有树可栖 未来可期

春生万物

请在此输入您的文字内容单击进行修改,或复制您的文本粘贴

标题文字

请在此输入您的文字内容单击进行修改,或复制您的文本粘贴

标题文字

诗歌通过对树和雨的描写,构成了朦胧、优美的意境,表达了作者对自然的生生不息、人与自然的关系、生命的奇迹等多层次的思考,给读者以启迪。

“我们”(在这里代表人类与自然等存在)相互关爱与扶持着,既在“天空”下积极地承受它的所有赐予和挑战,同时又对天空怀抱着最虔诚的爱、敬畏以及等待。

四首外国诗歌,运用各种典型的意象,运用象征或想象的手法,营造优美的意境,表达自己的情思。请你从下面几个意象中任选一个,写一段250字左右的抒情片段。

杨柳 梅花 大海 夕阳