广东省部分学校2024-2025学年高二下学期5月联考 历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 广东省部分学校2024-2025学年高二下学期5月联考 历史试题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 300.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-13 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2024-2025学年度高二年级5月联考

历史试题

本试题卷共8页,20题。全卷满分100分,考试用时75分钟。

注意事项:

1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。

2.选择题的作答:选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

3.非选择题的作答:用签字笔直接写在答题卡上对应的答题区域内。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

4.考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每个小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.距今4000年左右的陕西石峁遗址具备以下特征:400多万平方米的石峁石城由“皇城台”、内城、外城三座基本完整并相对独立的石构城址组成,出土大量精美的玉器,神面、兽面石雕,以及铜器等,高等级墓葬普遍殉人。据此推知,该遗址所代表的文明

A.盛行神灵崇拜 B.社会贫富分化初显

C.建筑技术高超 D.具备国家初始形态

2.东汉时期,汉嘉、犍为(今四川省境内)一带北扼西蜀,南控滇黔,是西南夷道上重要的交通枢纽。现存于这一地方的交通刻石显示,东汉的边郡官吏在前代西南夷道的基础上,进一步改善边境通往成都的道路条件。此举

A.有利于统一多民族国家的发展

B.体现了在西南地区实行羁縻政策

C.欲促进西南地区经济文化发展

D.确保了中央对西南地区的控制权

3.宋制,县的长官称县令,但往往看到史志记载多称为知县,盖由皇帝直接委派京官带本官去掌管一县之政;类似的地方行政机构中,同级或上下级机构的长官互相兼职日渐增多。这一举措旨在

A.减少财政支出 B.防范地方割据

C.实现富国强兵 D.应对边患危机

4.从隋唐到明,中国的乡里制度经历过几个重要的变化。唐朝实行以户口控制为原则的乡里制,到两宋发展为以村落、田亩控制为基础的乡村制。到明初,又通过黄册里甲制重新确立了户丁控制原则,并将之与田亩控制结合起来。这

A.反映出君主专制不断加强

B.适应了国家政治治理的需要

C.表明乡约发挥了主导作用

D.得益于生产力的革命性变化

5.历史上由外国传入中国的瓜果蔬菜有很多,如下表。材料表明

由来 名称举例 今名

“胡”系列 “胡”系列大多为两汉至唐时期由西北陆路引入 胡瓜、胡桃、胡豆、胡蒜等 黄瓜、核桃、蚕豆、大蒜等

“番”系列 多为南宋至元明时期由“番舶”(外国船只)带入 番茄、番薯、番椒等 西红柿、红薯、海椒等

“洋”系列 大多由清代乃至近代引入 洋葱、洋芋、洋白菜等 洋葱、土豆、圆白菜等

A.东西方饮食结构已趋同

B.传统经济结构开始瓦解

C.中国饮食文化兼收并蓄

D.中外文明双向交流频繁

6.严复说“故曰人得自繇(由),而必以他人之自繇为界,此则《大学》絜矩之道,君子所恃以平天下者矣”;郑观应则认为,引进西学乃“以中国本有之学还之于中国”。这反映出

A.鸦片战争后复古思潮出现

B.士人阶层回应西方文化的冲击

C.传统思想制约近代化进程

D.知识分子摆脱了天朝上国观念

7.下图所示为徐悲鸿1934年创作的《雄狮图》。图中雄狮顾盼生风,傲视田野。画左上题五言诗一首:凛凛百兽尊,目中无余子,剧知有长蛇,瑟瑟暗中伺,高行何所畏,浩然气足恃。该画作

A.饱含了中华民族奋起反抗的浩然正气

B.宣传了中国共产党的全面抗战路线

C.肯定了抗日民族统一战线建立的意义

D.开拓了浪漫主义美术创作的新领域

8.新中国成立之初,党和政府综合运用政治和经济等手段,以革命的方式改造了城市,使城市经济迅速恢复并投入到社会主义革命与建设之中。这些举措

A.顺应了基层治理变革的趋势 B.巩固了新生的人民政权

C.满足了优先发展重工业需求 D.落实了过渡时期总路线

9.这次会议是新中国在多边外交舞台上的首次亮相,阐明了新中国外交的基本理念和原则。会议中,周恩来做了大量协调和说服工作,既维护了越方的重大利益,又促成法越双方会谈,并提出了他们都能接受的方案。据此可知,这次会议

A.传播了求同存异的外交理念 B.掀起了同西方建交的高潮

C.实现与西方大国关系的突破 D.提升了新中国的国际地位

10.公元前3世纪,埃及的亚历山大城出现了诸神混合的现象。国王托勒密一世在此建立了塞腊皮神庙,用来供奉三位一体的神,这个神就是诸神混合的结果,尤其能够表示希腊诸神和埃及神的混合。这反映出

A.统治阶层利用神权来强化权威

B.亚欧游牧民族进行大规模迁徙

C.地中海沿岸地区商业贸易繁荣

D.希腊化时代推动了文化的交融

11.在《十二铜表法》时代,遗嘱自由原则逐渐确立;罗马共和国末期,则创设了“义务份”制度,即如果遗嘱人没有给法定继承人保留法定份额,其近亲可以提起“遗嘱逆伦之诉”,以撤销遗嘱,恢复其法定应继份额。这一变化反映出罗马法

A.极力维护社会公平正义

B.带有浓厚的血缘伦理色彩

C.大力保护平民阶层利益

D.具有保护私有财产的特点

12.查理曼大帝令人用清秀优美的加洛林小草书体抄写希腊古典著作并加以保存,宫廷学校教授拉丁语、文法与修辞,亚琛王宫礼拜堂采用罗马式拱顶,浮雕装饰融合日耳曼动物纹饰。此现象反映出

A.古希腊罗马文化的先进性

B.中世纪西欧文化的传承与发展

C.城市复兴时期的文化特色

D.中古欧洲文化为文艺复兴奠基

13.15至16世纪,穿越撒哈拉沙漠的贸易被遗弃,取而代之的是桑海帝国与葡萄牙人的海上贸易,贸易格局的变化虽然富有成效,但却也造成了权力资源分配的不均衡,最终导致了桑海帝国的溃败。由此可见

A.外部贸易格局变化影响区域政治

B.欧洲文化的冲击削弱了桑海帝国

C.中央集权衰落影响经济发展活力

D.西方殖民者进行军事与经济渗透

14.下表所示为近代普鲁士选官制度的演变。由此可知,普鲁士选官制度

1723年 实行见习生制度,选拔重品德、出身与实用知识人才,君主独断选拔

1770年 引入考试制度,设“国家最高考试委员会”,大学学历为非必要条件

1794年 《普鲁士邦法》明确公职资历和考试要求,大学学历成晋升高级职位前提

1846年 《高级行政职务任职法规》完善考试制度,面向所有高级文职官员

A.深受贵族制度影响 B.借鉴中国科举制度

C.实践导向贯穿始终 D.逐步强化法律保障

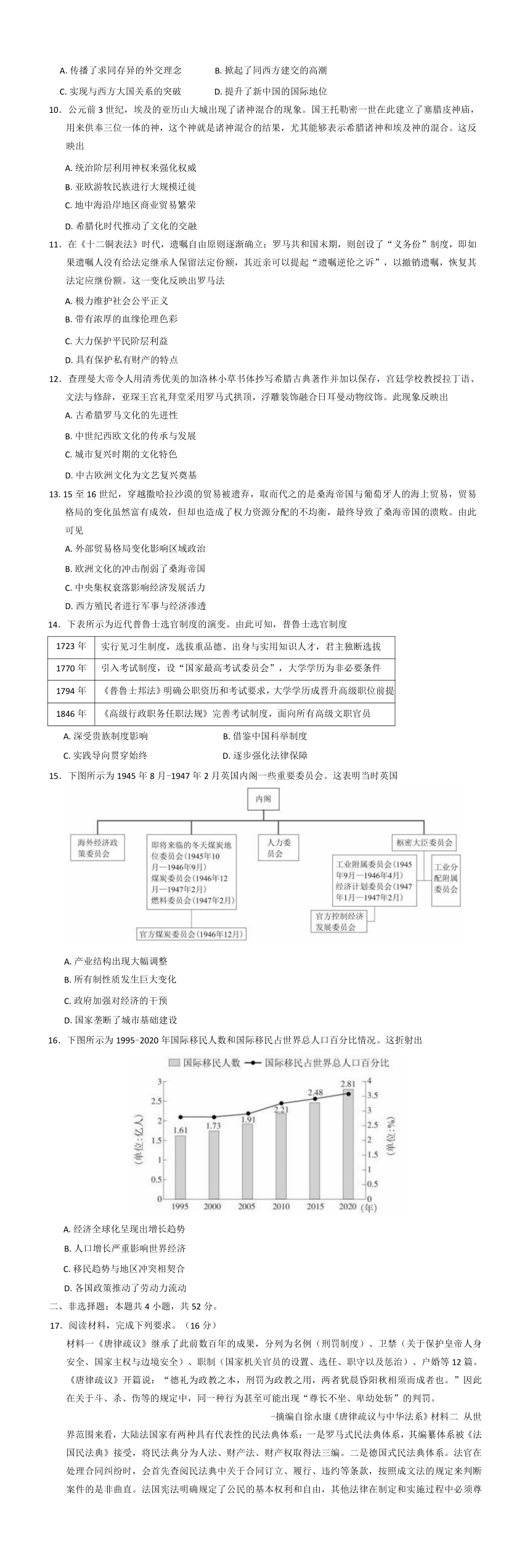

15.下图所示为1945年8月-1947年2月英国内阁一些重要委员会。这表明当时英国

A.产业结构出现大幅调整

B.所有制性质发生巨大变化

C.政府加强对经济的干预

D.国家垄断了城市基础建设

16.下图所示为1995-2020年国际移民人数和国际移民占世界总人口百分比情况。这折射出

A.经济全球化呈现出增长趋势

B.人口增长严重影响世界经济

C.移民趋势与地区冲突相契合

D.各国政策推动了劳动力流动

二、非选择题:本题共4小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(16分)

材料一《唐律疏议》继承了此前数百年的成果,分列为名例(刑罚制度)、卫禁(关于保护皇帝人身安全、国家主权与边境安全)、职制(国家机关官员的设置、选任、职守以及惩治)、户婚等12篇。《唐律疏议》开篇说:“德礼为政教之本,刑罚为政教之用,两者犹晨昏阳秋相须而成者也。”因此在关于斗、杀、伤等的规定中,同一种行为甚至可能出现“尊长不坐、卑幼处斩”的判罚。

-摘编自徐永康《唐律疏议与中华法系》材料二 从世界范围来看,大陆法国家有两种具有代表性的民法典体系:一是罗马式民法典体系,其编纂体系被《法国民法典》接受,将民法典分为人法、财产法、财产权取得法三编。二是德国式民法典体系。法官在处理合同纠纷时,会首先查阅民法典中关于合同订立、履行、违约等条款,按照成文法的规定来判断案件的是非曲直。法国宪法明确规定了公民的基本权利和自由,其他法律在制定和实施过程中必须尊重这些基本权利。《法国民法典》《德国民法典》等都是由立法机关经过长时间的讨论和审议后颁布的,法官的主要职责是适用法律,而不是创设法律。

-摘编自董茂云《大陆法系与英美法系的根本区别》材料三 我国从民法典编纂开始,就确立了“编纂一部适应中国特色社会主义发展要求,符合我国国情,体例科学、结构严谨、规范合理、内容协调一致的法典”。我国民法典一共分为七编,包括总则、物权、合同、人格权、婚姻家庭、继承、侵权责任编,共计1260条。与五编制的《德国民法典》相比较,我国民法典的编纂体例有三大创新,即人格权独立成编、侵权责任独立成编以及合同编通则发挥债法总则的功能。一方面,我国民法典更突出了对人的保护,实现了以人为本的价值理念,突出了人的主体地位。另一方面,这一体系更具有时代性,回应了时代之问。

-摘编自王利明《体系创新:中国民法典的特色与贡献》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明《唐律疏议》颁布的历史背景。(6分)

(2)根据材料二,概括近代以来欧洲大陆法系的特点。(6分)

(3)根据材料二、三并结合所学知识,指出与近代以来欧洲大陆法系民法典相比,中国民法典的进步之处。(4分)

18.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一 拜占庭帝国(395-1453年)在历史上成为东西方文化交融的重要桥梁。拜占庭帝国继承了罗马帝国的政治制度和法律体系,建立了高度中央集权的政府形式和完善的行政管理体系。其贸易网络覆盖了欧亚大陆的大部分地区,商人和商人团体在东西方之间往来频繁,曾一度垄断中国丝绸等东方奢侈品在欧洲市场的贸易。帝国经济的繁荣吸引了大量的移民和流动人口,如希腊移民在意大利南部和西西里岛形成了重要的希腊移民区;十字军东征期间,大量西欧骑士、僧侣和商人涌入拜占庭帝国和近东地区。

-摘编自刘建军《拜占庭文化的历史价值新论》

材料二 14-15世纪,随着帝国的衰亡,大批拜占庭学者随难民涌入意大利。许多当时第一流的拜占庭学者活跃在意大利知识界,受到普遍的重视和欢迎。现存于世的古希腊文献中有75%是以拜占庭手抄本的形式流入意大利。拜占庭文化强调对古典文化的尊崇,其文学展现了对人类情感和个体经历的关注,其法律体现了对人类理性的重视。它将地中海文明的火炬传给了意大利人文主义者,正是后者成为近代欧美资产阶级文化的开路人。

-摘编自陈志强《拜占庭帝国史》

(1)根据材料一,指出拜占庭帝国成为东西方文化交融重要桥梁的原因。(4分)

(2)根据材料二,说明拜占庭文化对欧洲文艺复兴的作用。(4分)

(3)根据上述材料并结合所学知识,谈谈你对文化交流与传承的认识。(4分)

19.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 1954年4月,首届中国出口商品交易会(广交会)在广州开幕。“广交会”一年春、秋两届,即使是特殊年代,都从来没有间断过。第127届、128届、129届、131届、132届广交会于网上举办,第130届、133届、134届广交会线上线下融合举办。下列为部分年份的广交会出口成交额和采购商到会统计。

出口成交额统计

年 成交额(百万美元) 全年成交额 (百万美元)

春季 秋季

1957 18 69 87

1967 418 406 824

1977 1547 1682 3230

1987 4059 4480 8539

1997 9817 10533 20350

2007 36390 37450 73840

2017 30020 30160 60180

2024 27730 27390 55120

采购商到会统计

年 采购商人数 来自国家和地区

春季 秋季 春季 秋季

1957 1223 1923 19 33

1967 7849 6662 62 60

1977 16049 17370 99 94

1987 27168 32139 100 114

1997 60326 62309 159 165

2007 206749 189500 211 213

2017 196490 191950 213 213

2024 24.6万(线下) 40.8万(线上) 25.3万(线下) 45万(线上) 215(线下) 229(线上) 212(线下) 224(线上)

-数据来源:中国进出口商品交易会官网

根据材料并结合所学知识,围绕“广交会与新中国”自拟一个论题,运用中国现代史的具体史实予以阐述。(要求:论题明确,史论结合,逻辑清晰)

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一 18世纪晚期,英国政府采取了一系列济贫措施,其中最有力的措施就是颁布了《斯宾汉姆莱法》。它不仅扩大了济贫范围,也使工资收入者得到了某种最低限度的生活保障,而且突破了原来的教区济贫院救济制度,转而采取了以居家为原则救济贫民的模式。到了工业革命后期,随着前期贫民救济制度的实践和国家经济实力的提升,建立一个系统解决自工业革命以来因贫富分化而出现各种社会问题的新贫民救济制度,就成为英国政府的现实诉求。1834年,英国议会通过了《济贫法修正案》,即《新济贫法》。从其实施的结果来看,该法案不仅加强了政府的责任,还使济贫工作由原来的混乱状况开始向国家统一有序管理的方向迈进。

-摘编自董应龙《现代化与近代英国社会保障政策的演进》材料二 二战后,西方主要资本主义国家走上“福利国家”的道路。英国首相艾德礼在1948年就公开宣称,英国已进入了“从摇篮到坟墓”均有保障的福利国家行列。这时期的社会保障范围扩大,管理也逐步科学化。自20世纪70年代撒切尔政府以来,英国政府就在反思,寻求一条改革之路。英国政府以此为理由,推行了一系列削减税收、削减福利、放松对资本管制的政策。欧债危机爆发时,并未陷入债务危机的英国在2010年采取大力度的财政紧缩措施,并对福利制度进行系列改革。但改革之路并不顺畅,根据2014年的统计数据,英国政府在福利方面的公共支出仍高达54%。正如英国前首相卡梅伦曾在《太阳报》撰文所言,现如今,原本是为了保护弱者的福利制度,已经变成了“福利依赖文化”。

-摘编自赵一诺《英国社会福利制度改革的困惑》

(1)根据材料一,概括英国工业革命时期社会保障政策演进过程的特点。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括20世纪以来英国社会保障制度存在的问题。(6分)

参考答案

一、选择题

1.D【解析】材料提到石峁遗址时间为距今4000年左右,遗址有石构城址,大型墓葬殉人,因此可以推知该遗址所代表的文明具备国家初始形态,故选D项;材料虽提到墓葬殉人,但这不是本题的主旨,排除A 项;材料中体现的社会贫富分化已很明显,“初显”的说法不准确,排除B项;“三座基本完整并相对独立的石构城址组成”体现一定的建筑水平,但“技术高超”缺乏对比依据,同时材料未强调技术突破或复杂工艺,重点在社会结构而非技术评价,排除C项。

2.A【解析】题干所述东汉边郡官吏改善西南夷道交通的举措,加强了中原与西南边疆地区的联系,促进经济文化交流和人口流动,推动边疆地区融入中原政权体系,符合秦汉以来巩固边疆、促进民族交融的历史趋势,例如汉武帝时期开通西南夷道、设置郡县,东汉此举进一步强化中央对西南地区的治理,故有利于统一多民族国家发展,故选A项;题干仅涉及交通建设,未体现汉代边疆治理的羁縻政策,排除B项;交通改善客观上可能促进经济文化发展,但题干强调“改善边境通往成都的道路条件”,主要目的是加强中央对边疆的管控而非直接推动西南地区开发,排除C 项;交通建设有助于加强中央控制,但“确保”表述绝对化,东汉时期西南地区仍存在地方豪族势力,中央控制并不稳固,排除D项。

3.B【解析】两宋时,县令多称“知县”、“地方行政机构中同级或上下级机构的长官互相兼职”这样的举措目的在于加强中央集权,防范地方割据,故选B项;根据材料可知,这一举措的主要目的是加强中央集权而非减少财政开支,排除A项;材料未体现富国强兵,排除C项;材料未提及这些地方行政机构处于边地,不具备应对边患危机的特点,排除D项。

4.B【解析】乡里制度从唐代的户口控制到两宋的田亩控制,再到明初黄册里甲制将户丁与田亩结合,体现各朝代针对不同社会状况调整基层管理方式,以强化基层治理效能,适应了国家政治治理的需要,故选B项;君主专制主要指加强皇权,材料强调乡里制度在基层管理上的演变,与皇权无关,排除A项;乡约是一种民间教化的形式,材料未呈现它在基层管理中发挥主导作用,排除C项;隋唐到明初生产力虽有发展,但未发生革命性变化,排除D项。

5.C【解析】材料通过“胡”“番”“洋”系列瓜果蔬菜的传入历程,反映出中国在不同历史时期通过陆路、海路等途径吸收外来作物,并逐步将其本土化(如胡瓜演变为黄瓜),体现出中国饮食文化不断吸收、融合外来元素的特点,符合“兼收并蓄”的文化特征,故选C项;材料只能体现外来果蔬的传入,不能体现东西方饮食结构是否相同,排除A项;外来果蔬不能体现传统经济结构开始瓦解,排除B项;材料仅呈现单向的“传入”过程,未涉及中国对外输出作物或双向交流的史实,排除D项。

6.B【解析】严复认为“自由”相当于中国“絜矩之道”,强调了中西文化在理念上的相通性,郑观应则认为西方的许多科学知识和制度原本是中国固有的,只是在中国失传后在西方得到了发展。这些观点反映出当时的士人阶层对西方文化冲击的回应,故选B 项;严复和郑观应的观点并非复古思潮的体现,而是对西方文化的学习和吸收,排除A项;严复和郑观应上述言论促进了西学在中国的传播,有利于近代化进程,排除C项;D项在材料中无法体现,排除。

7.A【解析】据材料“徐悲鸿1934年创作的《雄狮图》”“凛凛百兽尊······浩然气足恃”并结合所学可知,30年代祖国遭受侵略危亡之际,徐悲鸿以雄狮象征中华民族的觉醒与抗争精神,歌颂中华民族的抗战精神,故选A项;1937年洛川会议提出全面抗战路线,此时尚处于局部抗战中,排除B项;1937年9月22日,国民党通讯社发表《中共中央为公布国共合作宣言》,23日,蒋介石发表实际承认共产党合法地位的谈话,标志着以国共合作为基础的抗日民族统一战线正式形成,排除C项;《雄狮图》是现实主义美术创作的反映,排除D项。

8.B【解析】新中国成立初期,党和政府通过政治经济手段改造城市,恢复经济并投入社会主义建设,随后整治环境、改善居住与交通等举措,旨在稳定社会秩序、恢复生产生活,增强民众对新政权的认同与支持,这些措施有效整合城市资源,提升民生福祉,为新生政权奠定社会基础,故选B项;材料中的措施主要针对城市整体建设与民生改善,未涉及基层治理体系或组织形式的变革,排除A项;优先发展重工业是1953年“一五”计划的核心目标,而题干所述措施集中于经济恢复与基础设施完善,时间上早于重工业战略的全面实施,排除C项;过渡时期总路线(1953年提出)强调社会主义工业化与三大改造,材料中举措属于国民经济恢复时期(1949-1952年)任务,尚未涉及总路线的具体落实,排除D项。

9.D【解析】新中国在多边外交舞台上的首次亮相,且周恩来通过协调和说服工作,既维护了越方的利益,又促成了法越会谈,并提出了双方都能接受的方案,这些行动无疑提升了新中国的国际地位和外交影响力,故选D项。求同存异的外交理念是在1955年的万隆会议上提出的,与材料中描述的“新中国在多边外交舞台上的首次亮相”不符,排除A项;1972年中美关系开始缓和,中日建交后,掀起了西方国家与中国建交的高潮,排除B项;据所学,1964年中法建交,实现了与西方大国关系的突破,排除C项。

10.D【解析】公元前3世纪处于希腊化时代,亚历山大城是重要城市,希腊文化与埃及文化在此交融,出现诸神混合现象,塞腊皮神庙供奉三位一体的混合神体现了这一点,故选D项;材料强调的是希腊诸神和埃及神的混合,而非统治阶层用神权来强化权威,排除A项;亚欧游牧民族的大规模迁徙在西方主要表现为日耳曼人南下,与公元前3世纪的埃及无关,排除B项;地中海沿岸商业贸易繁荣更多促进经济交流,与诸神混合现象关联不大,排除C项。

11.B【解析】题干材料中《十二铜表法》主张遗嘱自由,但后来发展为“义务份”制度,根据材料和所学可知,这一法律规定是基于对近亲的慈爱义务,这反映出罗马法带有浓厚的血缘伦理色彩,故选B项;仅凭材料中的“义务份”制度无法达到实现社会公平正义的效果,排除A项;材料并未特别强调平民还是贵族,排除C项;D项无法体现其变化,且与材料主旨不符,排除。

12.B【解析】从材料看,查理曼帝国时期宫廷学校教授内容源于古希腊罗马,誊抄希腊经典,建筑和浮雕有多种文化融合,这表明当时西欧文化在传承古希腊罗马文化基础上实现自身发展,故选B项;古希腊罗马文化虽被继承,但题干强调法兰克人对多种文化的融合而非单纯因其先进性,排除A项;欧洲城市复兴发生于10-11世纪,与查理曼帝国存在时间不符,排除C项;中古欧洲文化虽为文艺复兴提供部分基础,但材料未涉及与14世纪后文艺复兴的直接关联,排除D项。

13.A【解析】题干指出,15至16世纪撒哈拉沙漠贸易被放弃后,桑海帝国转向与葡萄牙的海上贸易,外部贸易格局变化(陆路转海路)直接冲击了桑海帝国依赖的撒哈拉商路利益集团,造成内部权力结构失衡和经济矛盾激化,引发动荡,最终帝国溃败,反映出外部贸易格局变化影响区域政治,故选A项;材料未提及欧洲文化的冲击削弱帝国实力,排除B项;中央集权是否衰落与题干中贸易格局变化无直接关联,材料未涉及政治体制问题,排除C项;D项在材料中无法体现,排除。

14.D【解析】从1794年《普鲁士邦法》明确公职资历和考试要求,到1846年《高级行政职务任职法规》完善考试制度,可看出普鲁士选官制度通过制定一系列法律不断完善,逐步强化法律保障,故选D项;1723年后未再强调门第出身,且不符材料整体主旨,无法体现深受贵族制度影响,排除A项;材料仅提及选官制度演变,未表明借鉴科举制度,排除B 项;虽1723年选拔注重实用知识,但之后转向对学历及考试要求,并非实践导向贯穿始终,排除C项。

15.C【解析】根据图示可知,英国在二战后通过设置一系列管理经济的委员会,加强了政府对经济的干预,故选C项;材料未体现农业、工业和服务业之间的调整,排除A项;所有制性质未发生巨大变化,仅仅是国家干预经济的加强,排除B项;材料只能反映国家对经济的计划和管理的程度加强,但没有表明国家垄断了城市基础建设,排除D项。

16.A【解析】从图表中可以看到,1995-2020年国际移民人数和国际移民占世界总人口百分比总体呈上升趋势,这种人口在全球范围内的频繁流动,促进了不同国家和地区之间在经济、文化、社会等多方面的交流与合作,折射出经济全球化呈现出增长趋势,故选A项;题干中的图表仅仅展示了国际移民人数和国际移民占世界总人口百分比的情况,并没有关于人口增长速度以及其对世界经济影响的任何信息,不能从图表中得出选项结论,排除B项;图中无法体现移民趋势与地区冲突高度契合,移民趋势与多种因素相关,而非地区冲突一个因素,排除C项;题干的图表中仅仅是国际移民人数和占比的统计数据,并没有涉及到各国政策的相关内容,也没有体现出政策与劳动力流动之间的联系,排除D项。

二、非选择题

17.(1)背景:历代法律的积淀;国家政权的逐步稳定;专制集权的发展;官僚政治的成熟;儒家伦理观念的影响。(6分,任答三点即可)

(2)特点:以成文法为主要法律渊源(以罗马法为基础);明确立法和司法的分工;法官重在法律实践;保护个人权利;强调宪法的根本法地位。(6分,任答三点即可)

(3)进步之处:体例更加完备;突出人格权和侵权责任,强调人的主体地位;更加与时俱进,具有鲜明的时代特色。(4分,任答两点即可)

18.(1)原因:独特的地理位置;对古典文化的传承;帝国统一,社会相对稳定;经济繁荣和商业贸易的发达;人口迁移和多民族的融合。(4分,任答四点即可)

(2)作用:拜占庭帝国保存了大量古希腊、罗马的文献典籍;拜占庭学者对古希腊哲学的研究和注释,并通过移民传至西欧;拜占庭文化强调对古典文化的尊崇和对人类及理性的重视。(4分,任答两点即可)

(3)认识:文化交流与传承是人类文明发展的重要动力;文化交流需要借助一定的载体和媒介来实现;文化交流是文化传承和创新的重要途径。(4分,任答两点即可,其他答案言之有理也可得分)

19.示例:

论题:广交会的发展历程体现出新中国对外经济交流的深化。(2分)

20世纪50年代广交会的举办,为新中国打开了一扇通往国际市场的窗口,为新中国的产品走向国际市场奠定了基础,有利于打破西方的经济封锁,积累了宝贵的国际贸易经验。20世纪60-70年代,广交会的举办有利于推动与亚非拉国家的贸易关系,为引进先进技术、设备和资金创造了条件。改革开放后,对外贸易迅速增长,广交会作为中国对外贸易的重要平台,促进了中国与世界各国的广泛合作,使中国进一步融入世界经济体系。(8分)

综上所述,广交会的举办与新中国经济发展紧密相关,反映了我国对外经济交流的深化。(2分)

20.(1)特点:济贫范围逐步扩大;由教区济贫转向居家济贫;政府责任加强;济贫工作由混乱状况到国家统一有序管理;社会保障政策逐步完善。(6分,任答三点即可)

(2)问题:政府财政困难;公平和效率失调;降低了劳动者的工作积极性。(6分)

历史试题

本试题卷共8页,20题。全卷满分100分,考试用时75分钟。

注意事项:

1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。

2.选择题的作答:选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

3.非选择题的作答:用签字笔直接写在答题卡上对应的答题区域内。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

4.考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每个小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.距今4000年左右的陕西石峁遗址具备以下特征:400多万平方米的石峁石城由“皇城台”、内城、外城三座基本完整并相对独立的石构城址组成,出土大量精美的玉器,神面、兽面石雕,以及铜器等,高等级墓葬普遍殉人。据此推知,该遗址所代表的文明

A.盛行神灵崇拜 B.社会贫富分化初显

C.建筑技术高超 D.具备国家初始形态

2.东汉时期,汉嘉、犍为(今四川省境内)一带北扼西蜀,南控滇黔,是西南夷道上重要的交通枢纽。现存于这一地方的交通刻石显示,东汉的边郡官吏在前代西南夷道的基础上,进一步改善边境通往成都的道路条件。此举

A.有利于统一多民族国家的发展

B.体现了在西南地区实行羁縻政策

C.欲促进西南地区经济文化发展

D.确保了中央对西南地区的控制权

3.宋制,县的长官称县令,但往往看到史志记载多称为知县,盖由皇帝直接委派京官带本官去掌管一县之政;类似的地方行政机构中,同级或上下级机构的长官互相兼职日渐增多。这一举措旨在

A.减少财政支出 B.防范地方割据

C.实现富国强兵 D.应对边患危机

4.从隋唐到明,中国的乡里制度经历过几个重要的变化。唐朝实行以户口控制为原则的乡里制,到两宋发展为以村落、田亩控制为基础的乡村制。到明初,又通过黄册里甲制重新确立了户丁控制原则,并将之与田亩控制结合起来。这

A.反映出君主专制不断加强

B.适应了国家政治治理的需要

C.表明乡约发挥了主导作用

D.得益于生产力的革命性变化

5.历史上由外国传入中国的瓜果蔬菜有很多,如下表。材料表明

由来 名称举例 今名

“胡”系列 “胡”系列大多为两汉至唐时期由西北陆路引入 胡瓜、胡桃、胡豆、胡蒜等 黄瓜、核桃、蚕豆、大蒜等

“番”系列 多为南宋至元明时期由“番舶”(外国船只)带入 番茄、番薯、番椒等 西红柿、红薯、海椒等

“洋”系列 大多由清代乃至近代引入 洋葱、洋芋、洋白菜等 洋葱、土豆、圆白菜等

A.东西方饮食结构已趋同

B.传统经济结构开始瓦解

C.中国饮食文化兼收并蓄

D.中外文明双向交流频繁

6.严复说“故曰人得自繇(由),而必以他人之自繇为界,此则《大学》絜矩之道,君子所恃以平天下者矣”;郑观应则认为,引进西学乃“以中国本有之学还之于中国”。这反映出

A.鸦片战争后复古思潮出现

B.士人阶层回应西方文化的冲击

C.传统思想制约近代化进程

D.知识分子摆脱了天朝上国观念

7.下图所示为徐悲鸿1934年创作的《雄狮图》。图中雄狮顾盼生风,傲视田野。画左上题五言诗一首:凛凛百兽尊,目中无余子,剧知有长蛇,瑟瑟暗中伺,高行何所畏,浩然气足恃。该画作

A.饱含了中华民族奋起反抗的浩然正气

B.宣传了中国共产党的全面抗战路线

C.肯定了抗日民族统一战线建立的意义

D.开拓了浪漫主义美术创作的新领域

8.新中国成立之初,党和政府综合运用政治和经济等手段,以革命的方式改造了城市,使城市经济迅速恢复并投入到社会主义革命与建设之中。这些举措

A.顺应了基层治理变革的趋势 B.巩固了新生的人民政权

C.满足了优先发展重工业需求 D.落实了过渡时期总路线

9.这次会议是新中国在多边外交舞台上的首次亮相,阐明了新中国外交的基本理念和原则。会议中,周恩来做了大量协调和说服工作,既维护了越方的重大利益,又促成法越双方会谈,并提出了他们都能接受的方案。据此可知,这次会议

A.传播了求同存异的外交理念 B.掀起了同西方建交的高潮

C.实现与西方大国关系的突破 D.提升了新中国的国际地位

10.公元前3世纪,埃及的亚历山大城出现了诸神混合的现象。国王托勒密一世在此建立了塞腊皮神庙,用来供奉三位一体的神,这个神就是诸神混合的结果,尤其能够表示希腊诸神和埃及神的混合。这反映出

A.统治阶层利用神权来强化权威

B.亚欧游牧民族进行大规模迁徙

C.地中海沿岸地区商业贸易繁荣

D.希腊化时代推动了文化的交融

11.在《十二铜表法》时代,遗嘱自由原则逐渐确立;罗马共和国末期,则创设了“义务份”制度,即如果遗嘱人没有给法定继承人保留法定份额,其近亲可以提起“遗嘱逆伦之诉”,以撤销遗嘱,恢复其法定应继份额。这一变化反映出罗马法

A.极力维护社会公平正义

B.带有浓厚的血缘伦理色彩

C.大力保护平民阶层利益

D.具有保护私有财产的特点

12.查理曼大帝令人用清秀优美的加洛林小草书体抄写希腊古典著作并加以保存,宫廷学校教授拉丁语、文法与修辞,亚琛王宫礼拜堂采用罗马式拱顶,浮雕装饰融合日耳曼动物纹饰。此现象反映出

A.古希腊罗马文化的先进性

B.中世纪西欧文化的传承与发展

C.城市复兴时期的文化特色

D.中古欧洲文化为文艺复兴奠基

13.15至16世纪,穿越撒哈拉沙漠的贸易被遗弃,取而代之的是桑海帝国与葡萄牙人的海上贸易,贸易格局的变化虽然富有成效,但却也造成了权力资源分配的不均衡,最终导致了桑海帝国的溃败。由此可见

A.外部贸易格局变化影响区域政治

B.欧洲文化的冲击削弱了桑海帝国

C.中央集权衰落影响经济发展活力

D.西方殖民者进行军事与经济渗透

14.下表所示为近代普鲁士选官制度的演变。由此可知,普鲁士选官制度

1723年 实行见习生制度,选拔重品德、出身与实用知识人才,君主独断选拔

1770年 引入考试制度,设“国家最高考试委员会”,大学学历为非必要条件

1794年 《普鲁士邦法》明确公职资历和考试要求,大学学历成晋升高级职位前提

1846年 《高级行政职务任职法规》完善考试制度,面向所有高级文职官员

A.深受贵族制度影响 B.借鉴中国科举制度

C.实践导向贯穿始终 D.逐步强化法律保障

15.下图所示为1945年8月-1947年2月英国内阁一些重要委员会。这表明当时英国

A.产业结构出现大幅调整

B.所有制性质发生巨大变化

C.政府加强对经济的干预

D.国家垄断了城市基础建设

16.下图所示为1995-2020年国际移民人数和国际移民占世界总人口百分比情况。这折射出

A.经济全球化呈现出增长趋势

B.人口增长严重影响世界经济

C.移民趋势与地区冲突相契合

D.各国政策推动了劳动力流动

二、非选择题:本题共4小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(16分)

材料一《唐律疏议》继承了此前数百年的成果,分列为名例(刑罚制度)、卫禁(关于保护皇帝人身安全、国家主权与边境安全)、职制(国家机关官员的设置、选任、职守以及惩治)、户婚等12篇。《唐律疏议》开篇说:“德礼为政教之本,刑罚为政教之用,两者犹晨昏阳秋相须而成者也。”因此在关于斗、杀、伤等的规定中,同一种行为甚至可能出现“尊长不坐、卑幼处斩”的判罚。

-摘编自徐永康《唐律疏议与中华法系》材料二 从世界范围来看,大陆法国家有两种具有代表性的民法典体系:一是罗马式民法典体系,其编纂体系被《法国民法典》接受,将民法典分为人法、财产法、财产权取得法三编。二是德国式民法典体系。法官在处理合同纠纷时,会首先查阅民法典中关于合同订立、履行、违约等条款,按照成文法的规定来判断案件的是非曲直。法国宪法明确规定了公民的基本权利和自由,其他法律在制定和实施过程中必须尊重这些基本权利。《法国民法典》《德国民法典》等都是由立法机关经过长时间的讨论和审议后颁布的,法官的主要职责是适用法律,而不是创设法律。

-摘编自董茂云《大陆法系与英美法系的根本区别》材料三 我国从民法典编纂开始,就确立了“编纂一部适应中国特色社会主义发展要求,符合我国国情,体例科学、结构严谨、规范合理、内容协调一致的法典”。我国民法典一共分为七编,包括总则、物权、合同、人格权、婚姻家庭、继承、侵权责任编,共计1260条。与五编制的《德国民法典》相比较,我国民法典的编纂体例有三大创新,即人格权独立成编、侵权责任独立成编以及合同编通则发挥债法总则的功能。一方面,我国民法典更突出了对人的保护,实现了以人为本的价值理念,突出了人的主体地位。另一方面,这一体系更具有时代性,回应了时代之问。

-摘编自王利明《体系创新:中国民法典的特色与贡献》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明《唐律疏议》颁布的历史背景。(6分)

(2)根据材料二,概括近代以来欧洲大陆法系的特点。(6分)

(3)根据材料二、三并结合所学知识,指出与近代以来欧洲大陆法系民法典相比,中国民法典的进步之处。(4分)

18.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一 拜占庭帝国(395-1453年)在历史上成为东西方文化交融的重要桥梁。拜占庭帝国继承了罗马帝国的政治制度和法律体系,建立了高度中央集权的政府形式和完善的行政管理体系。其贸易网络覆盖了欧亚大陆的大部分地区,商人和商人团体在东西方之间往来频繁,曾一度垄断中国丝绸等东方奢侈品在欧洲市场的贸易。帝国经济的繁荣吸引了大量的移民和流动人口,如希腊移民在意大利南部和西西里岛形成了重要的希腊移民区;十字军东征期间,大量西欧骑士、僧侣和商人涌入拜占庭帝国和近东地区。

-摘编自刘建军《拜占庭文化的历史价值新论》

材料二 14-15世纪,随着帝国的衰亡,大批拜占庭学者随难民涌入意大利。许多当时第一流的拜占庭学者活跃在意大利知识界,受到普遍的重视和欢迎。现存于世的古希腊文献中有75%是以拜占庭手抄本的形式流入意大利。拜占庭文化强调对古典文化的尊崇,其文学展现了对人类情感和个体经历的关注,其法律体现了对人类理性的重视。它将地中海文明的火炬传给了意大利人文主义者,正是后者成为近代欧美资产阶级文化的开路人。

-摘编自陈志强《拜占庭帝国史》

(1)根据材料一,指出拜占庭帝国成为东西方文化交融重要桥梁的原因。(4分)

(2)根据材料二,说明拜占庭文化对欧洲文艺复兴的作用。(4分)

(3)根据上述材料并结合所学知识,谈谈你对文化交流与传承的认识。(4分)

19.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 1954年4月,首届中国出口商品交易会(广交会)在广州开幕。“广交会”一年春、秋两届,即使是特殊年代,都从来没有间断过。第127届、128届、129届、131届、132届广交会于网上举办,第130届、133届、134届广交会线上线下融合举办。下列为部分年份的广交会出口成交额和采购商到会统计。

出口成交额统计

年 成交额(百万美元) 全年成交额 (百万美元)

春季 秋季

1957 18 69 87

1967 418 406 824

1977 1547 1682 3230

1987 4059 4480 8539

1997 9817 10533 20350

2007 36390 37450 73840

2017 30020 30160 60180

2024 27730 27390 55120

采购商到会统计

年 采购商人数 来自国家和地区

春季 秋季 春季 秋季

1957 1223 1923 19 33

1967 7849 6662 62 60

1977 16049 17370 99 94

1987 27168 32139 100 114

1997 60326 62309 159 165

2007 206749 189500 211 213

2017 196490 191950 213 213

2024 24.6万(线下) 40.8万(线上) 25.3万(线下) 45万(线上) 215(线下) 229(线上) 212(线下) 224(线上)

-数据来源:中国进出口商品交易会官网

根据材料并结合所学知识,围绕“广交会与新中国”自拟一个论题,运用中国现代史的具体史实予以阐述。(要求:论题明确,史论结合,逻辑清晰)

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一 18世纪晚期,英国政府采取了一系列济贫措施,其中最有力的措施就是颁布了《斯宾汉姆莱法》。它不仅扩大了济贫范围,也使工资收入者得到了某种最低限度的生活保障,而且突破了原来的教区济贫院救济制度,转而采取了以居家为原则救济贫民的模式。到了工业革命后期,随着前期贫民救济制度的实践和国家经济实力的提升,建立一个系统解决自工业革命以来因贫富分化而出现各种社会问题的新贫民救济制度,就成为英国政府的现实诉求。1834年,英国议会通过了《济贫法修正案》,即《新济贫法》。从其实施的结果来看,该法案不仅加强了政府的责任,还使济贫工作由原来的混乱状况开始向国家统一有序管理的方向迈进。

-摘编自董应龙《现代化与近代英国社会保障政策的演进》材料二 二战后,西方主要资本主义国家走上“福利国家”的道路。英国首相艾德礼在1948年就公开宣称,英国已进入了“从摇篮到坟墓”均有保障的福利国家行列。这时期的社会保障范围扩大,管理也逐步科学化。自20世纪70年代撒切尔政府以来,英国政府就在反思,寻求一条改革之路。英国政府以此为理由,推行了一系列削减税收、削减福利、放松对资本管制的政策。欧债危机爆发时,并未陷入债务危机的英国在2010年采取大力度的财政紧缩措施,并对福利制度进行系列改革。但改革之路并不顺畅,根据2014年的统计数据,英国政府在福利方面的公共支出仍高达54%。正如英国前首相卡梅伦曾在《太阳报》撰文所言,现如今,原本是为了保护弱者的福利制度,已经变成了“福利依赖文化”。

-摘编自赵一诺《英国社会福利制度改革的困惑》

(1)根据材料一,概括英国工业革命时期社会保障政策演进过程的特点。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括20世纪以来英国社会保障制度存在的问题。(6分)

参考答案

一、选择题

1.D【解析】材料提到石峁遗址时间为距今4000年左右,遗址有石构城址,大型墓葬殉人,因此可以推知该遗址所代表的文明具备国家初始形态,故选D项;材料虽提到墓葬殉人,但这不是本题的主旨,排除A 项;材料中体现的社会贫富分化已很明显,“初显”的说法不准确,排除B项;“三座基本完整并相对独立的石构城址组成”体现一定的建筑水平,但“技术高超”缺乏对比依据,同时材料未强调技术突破或复杂工艺,重点在社会结构而非技术评价,排除C项。

2.A【解析】题干所述东汉边郡官吏改善西南夷道交通的举措,加强了中原与西南边疆地区的联系,促进经济文化交流和人口流动,推动边疆地区融入中原政权体系,符合秦汉以来巩固边疆、促进民族交融的历史趋势,例如汉武帝时期开通西南夷道、设置郡县,东汉此举进一步强化中央对西南地区的治理,故有利于统一多民族国家发展,故选A项;题干仅涉及交通建设,未体现汉代边疆治理的羁縻政策,排除B项;交通改善客观上可能促进经济文化发展,但题干强调“改善边境通往成都的道路条件”,主要目的是加强中央对边疆的管控而非直接推动西南地区开发,排除C 项;交通建设有助于加强中央控制,但“确保”表述绝对化,东汉时期西南地区仍存在地方豪族势力,中央控制并不稳固,排除D项。

3.B【解析】两宋时,县令多称“知县”、“地方行政机构中同级或上下级机构的长官互相兼职”这样的举措目的在于加强中央集权,防范地方割据,故选B项;根据材料可知,这一举措的主要目的是加强中央集权而非减少财政开支,排除A项;材料未体现富国强兵,排除C项;材料未提及这些地方行政机构处于边地,不具备应对边患危机的特点,排除D项。

4.B【解析】乡里制度从唐代的户口控制到两宋的田亩控制,再到明初黄册里甲制将户丁与田亩结合,体现各朝代针对不同社会状况调整基层管理方式,以强化基层治理效能,适应了国家政治治理的需要,故选B项;君主专制主要指加强皇权,材料强调乡里制度在基层管理上的演变,与皇权无关,排除A项;乡约是一种民间教化的形式,材料未呈现它在基层管理中发挥主导作用,排除C项;隋唐到明初生产力虽有发展,但未发生革命性变化,排除D项。

5.C【解析】材料通过“胡”“番”“洋”系列瓜果蔬菜的传入历程,反映出中国在不同历史时期通过陆路、海路等途径吸收外来作物,并逐步将其本土化(如胡瓜演变为黄瓜),体现出中国饮食文化不断吸收、融合外来元素的特点,符合“兼收并蓄”的文化特征,故选C项;材料只能体现外来果蔬的传入,不能体现东西方饮食结构是否相同,排除A项;外来果蔬不能体现传统经济结构开始瓦解,排除B项;材料仅呈现单向的“传入”过程,未涉及中国对外输出作物或双向交流的史实,排除D项。

6.B【解析】严复认为“自由”相当于中国“絜矩之道”,强调了中西文化在理念上的相通性,郑观应则认为西方的许多科学知识和制度原本是中国固有的,只是在中国失传后在西方得到了发展。这些观点反映出当时的士人阶层对西方文化冲击的回应,故选B 项;严复和郑观应的观点并非复古思潮的体现,而是对西方文化的学习和吸收,排除A项;严复和郑观应上述言论促进了西学在中国的传播,有利于近代化进程,排除C项;D项在材料中无法体现,排除。

7.A【解析】据材料“徐悲鸿1934年创作的《雄狮图》”“凛凛百兽尊······浩然气足恃”并结合所学可知,30年代祖国遭受侵略危亡之际,徐悲鸿以雄狮象征中华民族的觉醒与抗争精神,歌颂中华民族的抗战精神,故选A项;1937年洛川会议提出全面抗战路线,此时尚处于局部抗战中,排除B项;1937年9月22日,国民党通讯社发表《中共中央为公布国共合作宣言》,23日,蒋介石发表实际承认共产党合法地位的谈话,标志着以国共合作为基础的抗日民族统一战线正式形成,排除C项;《雄狮图》是现实主义美术创作的反映,排除D项。

8.B【解析】新中国成立初期,党和政府通过政治经济手段改造城市,恢复经济并投入社会主义建设,随后整治环境、改善居住与交通等举措,旨在稳定社会秩序、恢复生产生活,增强民众对新政权的认同与支持,这些措施有效整合城市资源,提升民生福祉,为新生政权奠定社会基础,故选B项;材料中的措施主要针对城市整体建设与民生改善,未涉及基层治理体系或组织形式的变革,排除A项;优先发展重工业是1953年“一五”计划的核心目标,而题干所述措施集中于经济恢复与基础设施完善,时间上早于重工业战略的全面实施,排除C项;过渡时期总路线(1953年提出)强调社会主义工业化与三大改造,材料中举措属于国民经济恢复时期(1949-1952年)任务,尚未涉及总路线的具体落实,排除D项。

9.D【解析】新中国在多边外交舞台上的首次亮相,且周恩来通过协调和说服工作,既维护了越方的利益,又促成了法越会谈,并提出了双方都能接受的方案,这些行动无疑提升了新中国的国际地位和外交影响力,故选D项。求同存异的外交理念是在1955年的万隆会议上提出的,与材料中描述的“新中国在多边外交舞台上的首次亮相”不符,排除A项;1972年中美关系开始缓和,中日建交后,掀起了西方国家与中国建交的高潮,排除B项;据所学,1964年中法建交,实现了与西方大国关系的突破,排除C项。

10.D【解析】公元前3世纪处于希腊化时代,亚历山大城是重要城市,希腊文化与埃及文化在此交融,出现诸神混合现象,塞腊皮神庙供奉三位一体的混合神体现了这一点,故选D项;材料强调的是希腊诸神和埃及神的混合,而非统治阶层用神权来强化权威,排除A项;亚欧游牧民族的大规模迁徙在西方主要表现为日耳曼人南下,与公元前3世纪的埃及无关,排除B项;地中海沿岸商业贸易繁荣更多促进经济交流,与诸神混合现象关联不大,排除C项。

11.B【解析】题干材料中《十二铜表法》主张遗嘱自由,但后来发展为“义务份”制度,根据材料和所学可知,这一法律规定是基于对近亲的慈爱义务,这反映出罗马法带有浓厚的血缘伦理色彩,故选B项;仅凭材料中的“义务份”制度无法达到实现社会公平正义的效果,排除A项;材料并未特别强调平民还是贵族,排除C项;D项无法体现其变化,且与材料主旨不符,排除。

12.B【解析】从材料看,查理曼帝国时期宫廷学校教授内容源于古希腊罗马,誊抄希腊经典,建筑和浮雕有多种文化融合,这表明当时西欧文化在传承古希腊罗马文化基础上实现自身发展,故选B项;古希腊罗马文化虽被继承,但题干强调法兰克人对多种文化的融合而非单纯因其先进性,排除A项;欧洲城市复兴发生于10-11世纪,与查理曼帝国存在时间不符,排除C项;中古欧洲文化虽为文艺复兴提供部分基础,但材料未涉及与14世纪后文艺复兴的直接关联,排除D项。

13.A【解析】题干指出,15至16世纪撒哈拉沙漠贸易被放弃后,桑海帝国转向与葡萄牙的海上贸易,外部贸易格局变化(陆路转海路)直接冲击了桑海帝国依赖的撒哈拉商路利益集团,造成内部权力结构失衡和经济矛盾激化,引发动荡,最终帝国溃败,反映出外部贸易格局变化影响区域政治,故选A项;材料未提及欧洲文化的冲击削弱帝国实力,排除B项;中央集权是否衰落与题干中贸易格局变化无直接关联,材料未涉及政治体制问题,排除C项;D项在材料中无法体现,排除。

14.D【解析】从1794年《普鲁士邦法》明确公职资历和考试要求,到1846年《高级行政职务任职法规》完善考试制度,可看出普鲁士选官制度通过制定一系列法律不断完善,逐步强化法律保障,故选D项;1723年后未再强调门第出身,且不符材料整体主旨,无法体现深受贵族制度影响,排除A项;材料仅提及选官制度演变,未表明借鉴科举制度,排除B 项;虽1723年选拔注重实用知识,但之后转向对学历及考试要求,并非实践导向贯穿始终,排除C项。

15.C【解析】根据图示可知,英国在二战后通过设置一系列管理经济的委员会,加强了政府对经济的干预,故选C项;材料未体现农业、工业和服务业之间的调整,排除A项;所有制性质未发生巨大变化,仅仅是国家干预经济的加强,排除B项;材料只能反映国家对经济的计划和管理的程度加强,但没有表明国家垄断了城市基础建设,排除D项。

16.A【解析】从图表中可以看到,1995-2020年国际移民人数和国际移民占世界总人口百分比总体呈上升趋势,这种人口在全球范围内的频繁流动,促进了不同国家和地区之间在经济、文化、社会等多方面的交流与合作,折射出经济全球化呈现出增长趋势,故选A项;题干中的图表仅仅展示了国际移民人数和国际移民占世界总人口百分比的情况,并没有关于人口增长速度以及其对世界经济影响的任何信息,不能从图表中得出选项结论,排除B项;图中无法体现移民趋势与地区冲突高度契合,移民趋势与多种因素相关,而非地区冲突一个因素,排除C项;题干的图表中仅仅是国际移民人数和占比的统计数据,并没有涉及到各国政策的相关内容,也没有体现出政策与劳动力流动之间的联系,排除D项。

二、非选择题

17.(1)背景:历代法律的积淀;国家政权的逐步稳定;专制集权的发展;官僚政治的成熟;儒家伦理观念的影响。(6分,任答三点即可)

(2)特点:以成文法为主要法律渊源(以罗马法为基础);明确立法和司法的分工;法官重在法律实践;保护个人权利;强调宪法的根本法地位。(6分,任答三点即可)

(3)进步之处:体例更加完备;突出人格权和侵权责任,强调人的主体地位;更加与时俱进,具有鲜明的时代特色。(4分,任答两点即可)

18.(1)原因:独特的地理位置;对古典文化的传承;帝国统一,社会相对稳定;经济繁荣和商业贸易的发达;人口迁移和多民族的融合。(4分,任答四点即可)

(2)作用:拜占庭帝国保存了大量古希腊、罗马的文献典籍;拜占庭学者对古希腊哲学的研究和注释,并通过移民传至西欧;拜占庭文化强调对古典文化的尊崇和对人类及理性的重视。(4分,任答两点即可)

(3)认识:文化交流与传承是人类文明发展的重要动力;文化交流需要借助一定的载体和媒介来实现;文化交流是文化传承和创新的重要途径。(4分,任答两点即可,其他答案言之有理也可得分)

19.示例:

论题:广交会的发展历程体现出新中国对外经济交流的深化。(2分)

20世纪50年代广交会的举办,为新中国打开了一扇通往国际市场的窗口,为新中国的产品走向国际市场奠定了基础,有利于打破西方的经济封锁,积累了宝贵的国际贸易经验。20世纪60-70年代,广交会的举办有利于推动与亚非拉国家的贸易关系,为引进先进技术、设备和资金创造了条件。改革开放后,对外贸易迅速增长,广交会作为中国对外贸易的重要平台,促进了中国与世界各国的广泛合作,使中国进一步融入世界经济体系。(8分)

综上所述,广交会的举办与新中国经济发展紧密相关,反映了我国对外经济交流的深化。(2分)

20.(1)特点:济贫范围逐步扩大;由教区济贫转向居家济贫;政府责任加强;济贫工作由混乱状况到国家统一有序管理;社会保障政策逐步完善。(6分,任答三点即可)

(2)问题:政府财政困难;公平和效率失调;降低了劳动者的工作积极性。(6分)

同课章节目录