【新教材】教科版10.4 沉与浮 教学设计(表格式)

文档属性

| 名称 | 【新教材】教科版10.4 沉与浮 教学设计(表格式) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 625.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 教科版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2025-05-14 11:33:48 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

10.4 沉与浮

课题 10.4 沉与浮 单元 第十章 流体的力现象 学科 物理 年级 8

教材内容分析 本节课的内容来源于教科版八年级物理下册的第十章第四节,我们将深入探讨物体的浮沉条件,并且分析这些条件在日常生活和工业生产中的实际应用。通过一系列精心设计的实验和理论分析,我们将引导学生深入理解重力与浮力之间的相互作用是如何决定一个物体是浮在水面还是沉入水底的。此外,我们还将介绍轮船、潜水艇等众多应用实例,展示物理知识如何被应用到实际生活中去。通过这些内容的学习,我们的目标是培养学生运用所学的物理知识去解决现实世界问题的能力,使他们能够将抽象的理论知识与具体的实际情境相结合。

2022新课标要求 通过实验,认识浮力。探究并了解浮力大小与哪些因素有关。知道阿基米德原理,能运用物体的浮沉条件说明生产生活中的有关现象。经历探究物体的浮沉条件的过程,知道物体的浮沉条件,会判断物体的浮沉情况。能根据二力平衡条件和力与运动的关系描述物体的浮沉条件。能运用物体的浮沉条件解释生产生活中的一些现象。通过轮船、潜水艇、气球、飞艇和密度计的学习,了解它们的构造特点,知道它们的浮沉原理,能够说出它们为实现漂浮、上浮、下沉、悬浮所采取的措施。了解孔明灯升空的原理,体会我国古人的智慧。

学习目标与核心素养 物理观念:1.理解物体的浮沉条件,知道物体的浮沉由重力和浮力大小关系决定;2.了解轮船、潜水艇等物体的浮沉原理,形成初步的物理模型观念。科学思维:1.通过对物体浮沉现象的分析,培养逻辑推理和归纳总结能力;2.运用阿基米德原理进行相关计算,提升科学思维能力。科学探究:1.经历探究物体浮沉条件的实验过程;2.学习控制变量法,提高实验设计、操作和数据分析能力。科学态度与责任:1.激发对物理现象的好奇心和探究欲,培养严谨认真的科学态度;2.了解物理知识在实际中的应用,增强将物理知识服务于社会的责任感。

学情分析 八年级的学生们已经掌握了一些基础的物理知识,对于日常生活中常见的浮力和沉力现象,他们已经有一定的感性认识。然而,他们对于这些现象背后深层次的科学原理和本质原因的理解还不够深入。在他们的学习过程中,面对那些抽象的物理概念和原理,学生们可能会感到理解上的困难。因此,教师需要采用实验和实例来进行直观的教学方法,通过动手操作和观察现象,帮助学生们建立起物理模型,从而更深刻地理解这些科学知识。

重点 1. 理解物体的浮沉条件,能根据重力和浮力大小关系判断物体的浮沉状态;2. 掌握阿基米德原理,并运用其公式进行相关计算;3. 了解浮沉条件在生活、生产中的应用,如轮船、潜水艇、气球和飞艇等

难点 1. 理解物体上浮、下沉、悬浮和漂浮时的受力分析及密度关系;2. 运用物体的浮沉条件解释实际生活中的现象和解决实际问题。

材料准备 新鲜鸡蛋、清水、盐、烧杯、搅拌棒、橡皮泥、密度计、不同密度的液体、相关实验视频、多媒体课件

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

导入新课 展示乒乓球浮在水面、鹅卵石沉在水底、不同橘子在水中浮沉不同的图片,提出问题:物体的沉与浮是由什么条件决定的?引导学生思考。 观察图片,思考问题,积极发表自己的看法。 通过生活中常见的浮沉现象,激发学生的学习兴趣和探究欲望,引入新课。

讲授新课 1. 物体的浮沉条件: - 进行鸡蛋在盐水中的实验,演示鸡蛋从下沉到悬浮的过程,引导学生观察并思考。 - 讲解物体在液体中的不同状态(上浮、漂浮、悬浮、下沉、沉底),分析每种状态下物体的受力情况(重力与浮力的大小关系)、运动状态、密度关系,结合图片和动画进行直观展示。2. 控制沉与浮: - 以橡皮泥为例,引导学生思考如何使密度比水大的橡皮泥漂浮在水面上,引出轮船的工作原理,介绍轮船的排水量、载重线等知识。 - 讲解气球和飞艇通过充入或排出密度较小的气体实现升降的原理。 - 介绍密度计的构造和工作原理,通过实验演示密度计在不同密度液体中的浮沉情况,引导学生分析刻度特点。 - 讲述浮船打捞的历史故事,如怀丙打捞铁牛,引导学生设计打捞中山舰的方案,分析其中的物理原理。 观察鸡蛋在盐水中的实验现象,思考并回答教师提出的问题。认真听讲,理解物体在不同浮沉状态下的受力、运动和密度关系,做好笔记。积极参与讨论,思考使橡皮泥漂浮的方法,理解轮船的工作原理。观察气球、飞艇、密度计的实验演示,分析实验现象,理解其工作原理。思考浮船打捞的物理原理,设计打捞中山舰的方案,与同学交流讨论。 通过实验和理论分析相结合的方式,帮助学生理解抽象的物体浮沉条件,培养学生的观察能力和分析归纳能力。利用生活中的实例,如轮船、气球等,让学生感受物理知识与实际生活的紧密联系,提高学生学习物理的兴趣,培养学生运用物理知识解决实际问题的能力。

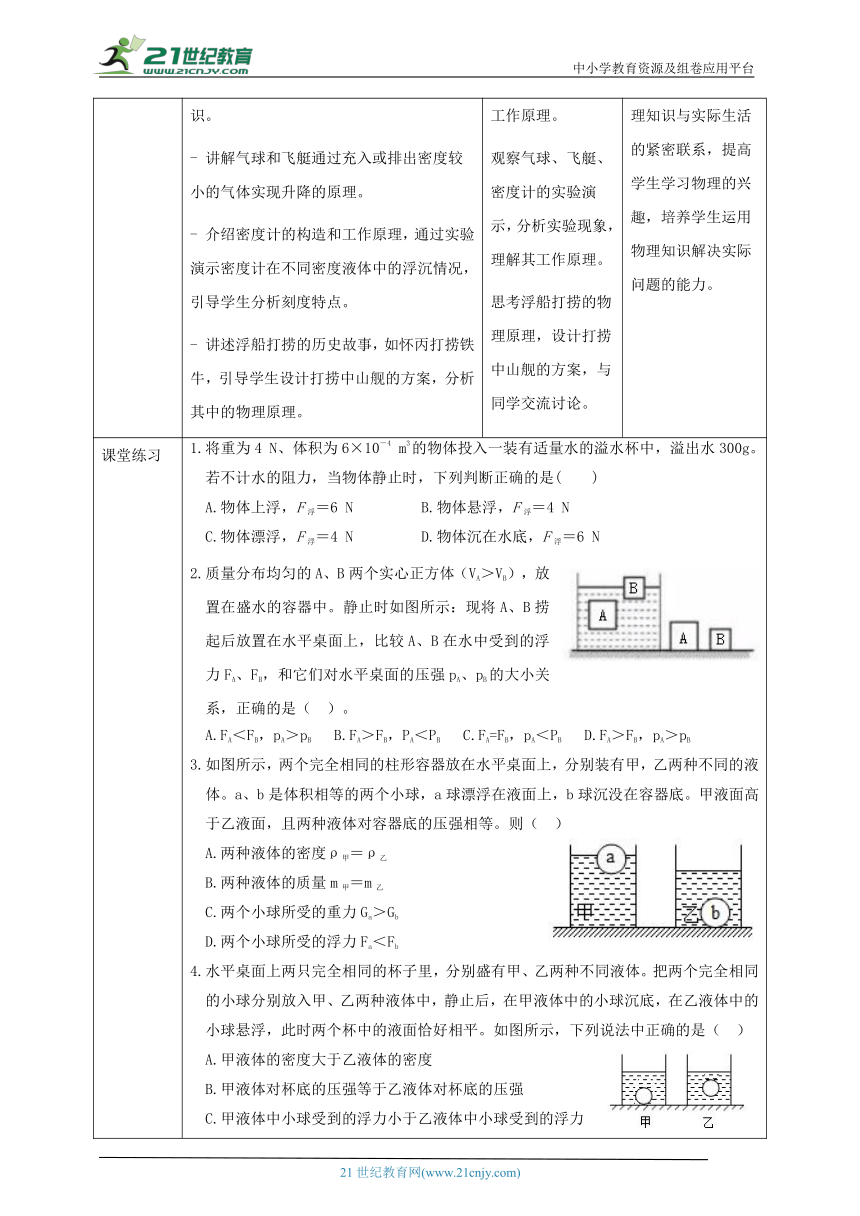

课堂练习 1.将重为4 N、体积为6×10-4 m3的物体投入一装有适量水的溢水杯中,溢出水300g。若不计水的阻力,当物体静止时,下列判断正确的是( )A.物体上浮,F浮=6 N B.物体悬浮,F浮=4 NC.物体漂浮,F浮=4 N D.物体沉在水底,F浮=6 N2.质量分布均匀的A、B两个实心正方体(VA>VB),放置在盛水的容器中。静止时如图所示:现将A、B捞起后放置在水平桌面上,比较A、B在水中受到的浮力FA、FB,和它们对水平桌面的压强pA、pB的大小关系,正确的是( )。A.FA<FB,pA>pB B.FA>FB,PA<PB C.FA=FB,pA<PB D.FA>FB,pA>pB3.如图所示,两个完全相同的柱形容器放在水平桌面上,分别装有甲,乙两种不同的液体。a、b是体积相等的两个小球,a球漂浮在液面上,b球沉没在容器底。甲液面高于乙液面,且两种液体对容器底的压强相等。则( )A.两种液体的密度ρ甲=ρ乙B.两种液体的质量m甲=m乙C.两个小球所受的重力Ga>GbD.两个小球所受的浮力Fa<Fb4.水平桌面上两只完全相同的杯子里,分别盛有甲、乙两种不同液体。把两个完全相同的小球分别放入甲、乙两种液体中,静止后,在甲液体中的小球沉底,在乙液体中的小球悬浮,此时两个杯中的液面恰好相平。如图所示,下列说法中正确的是( )A.甲液体的密度大于乙液体的密度B.甲液体对杯底的压强等于乙液体对杯底的压强C.甲液体中小球受到的浮力小于乙液体中小球受到的浮力D.盛甲液体的杯子对桌面的压强等于盛乙液体的杯子对桌面的压强5.如图所示是甲、乙两种物质的m﹣V图象,用这两种物质按一定比例混合制成实心小球,并将其放入水中。下列分析正确的是( )A.若甲、乙物质质量相等,则实心小球将沉入水底;B.若甲、乙物质体积相等,则实心小球静止时漂浮于水面;C.若实心小球悬浮在水中,则甲、乙物质体积比为5:3;D.若实心小球悬浮在水中,则甲、乙物质质量比为3:26.2021年4月,海南舰在三亚某军港交接入列。海南舰作为海上大型作战平台,备受关注。下列说法正确的是( )A.海南舰在海面静止时,甲板上的飞机起飞后,受到的浮力不变B.在加速靠近海岛的过程中,船舱内的坦克相对于海岛是静止的C.舰船电力由柴油发电机提供,发电机原理跟家用电风扇原理相同D.因流速大压强小,两军舰在海上并列航行时要保持一定的距离

课堂小结 引导学生回顾本节课所学内容,包括物体的浮沉条件(上浮、下沉、悬浮、漂浮的条件)、控制沉与浮的应用(轮船、气球、密度计、浮船打捞等)。

板书 10.4 沉与浮

课外拓展/课外阅读内容 我们强烈建议学生们深入阅读和研究关于潜水艇发展历史的科普文章,以及现代打捞技术的详细资料和书籍。通过这些阅读材料,学生们可以了解到潜水艇从最初的概念到现代高科技潜水器的演变过程,以及在打捞作业中所应用到的先进技术和方法。此外,我们鼓励学生们积极运用他们在物理、工程学等领域所学到的知识,去设计一个富有创意的小发明,这个发明应该基于浮沉原理,即通过调整物体在水中的浮力来实现上浮或下沉。这样的实践活动不仅能够激发学生的创新思维,还能帮助他们更好地理解和掌握科学原理。

特色资源分析和技术手段说明 通过精心设计的多媒体课件,我们可以向学生展示一系列实验视频和动画,这些生动的视觉材料能够直观地呈现物体的浮沉现象以及受力分析的过程,从而帮助学生更好地理解和掌握那些抽象的科学知识。此外,通过进行实物演示实验,例如观察鸡蛋在不同浓度盐水中的浮沉变化,以及使用密度计进行液体密度的测量实验,我们能够进一步增强学生对物理现象的感性认识,使他们能够更加直观地感受到科学原理在实际中的应用。

教学反思 在教学过程中,我们应当特别重视实验教学的作用,让学生通过亲身参与实验,更加直观和深刻地理解物理知识。对于那些抽象的概念和复杂的原理,教师需要多花心思,将它们与学生日常生活中的实例相结合进行讲解,这样有助于学生降低对这些概念和原理的理解难度。在练习环节,教师应该关注到每个学生的个体差异,对于那些在学习上遇到困难的学生,要给予更多的个别指导和帮助。同时,教师还应当鼓励学生积极参与到课堂讨论中来,以及参与课外的拓展活动,通过这些方式来培养学生的综合能力,使他们在学习过程中能够全面提升自己的知识水平和实践技能。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://www.21cnjy.com/" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

10.4 沉与浮

课题 10.4 沉与浮 单元 第十章 流体的力现象 学科 物理 年级 8

教材内容分析 本节课的内容来源于教科版八年级物理下册的第十章第四节,我们将深入探讨物体的浮沉条件,并且分析这些条件在日常生活和工业生产中的实际应用。通过一系列精心设计的实验和理论分析,我们将引导学生深入理解重力与浮力之间的相互作用是如何决定一个物体是浮在水面还是沉入水底的。此外,我们还将介绍轮船、潜水艇等众多应用实例,展示物理知识如何被应用到实际生活中去。通过这些内容的学习,我们的目标是培养学生运用所学的物理知识去解决现实世界问题的能力,使他们能够将抽象的理论知识与具体的实际情境相结合。

2022新课标要求 通过实验,认识浮力。探究并了解浮力大小与哪些因素有关。知道阿基米德原理,能运用物体的浮沉条件说明生产生活中的有关现象。经历探究物体的浮沉条件的过程,知道物体的浮沉条件,会判断物体的浮沉情况。能根据二力平衡条件和力与运动的关系描述物体的浮沉条件。能运用物体的浮沉条件解释生产生活中的一些现象。通过轮船、潜水艇、气球、飞艇和密度计的学习,了解它们的构造特点,知道它们的浮沉原理,能够说出它们为实现漂浮、上浮、下沉、悬浮所采取的措施。了解孔明灯升空的原理,体会我国古人的智慧。

学习目标与核心素养 物理观念:1.理解物体的浮沉条件,知道物体的浮沉由重力和浮力大小关系决定;2.了解轮船、潜水艇等物体的浮沉原理,形成初步的物理模型观念。科学思维:1.通过对物体浮沉现象的分析,培养逻辑推理和归纳总结能力;2.运用阿基米德原理进行相关计算,提升科学思维能力。科学探究:1.经历探究物体浮沉条件的实验过程;2.学习控制变量法,提高实验设计、操作和数据分析能力。科学态度与责任:1.激发对物理现象的好奇心和探究欲,培养严谨认真的科学态度;2.了解物理知识在实际中的应用,增强将物理知识服务于社会的责任感。

学情分析 八年级的学生们已经掌握了一些基础的物理知识,对于日常生活中常见的浮力和沉力现象,他们已经有一定的感性认识。然而,他们对于这些现象背后深层次的科学原理和本质原因的理解还不够深入。在他们的学习过程中,面对那些抽象的物理概念和原理,学生们可能会感到理解上的困难。因此,教师需要采用实验和实例来进行直观的教学方法,通过动手操作和观察现象,帮助学生们建立起物理模型,从而更深刻地理解这些科学知识。

重点 1. 理解物体的浮沉条件,能根据重力和浮力大小关系判断物体的浮沉状态;2. 掌握阿基米德原理,并运用其公式进行相关计算;3. 了解浮沉条件在生活、生产中的应用,如轮船、潜水艇、气球和飞艇等

难点 1. 理解物体上浮、下沉、悬浮和漂浮时的受力分析及密度关系;2. 运用物体的浮沉条件解释实际生活中的现象和解决实际问题。

材料准备 新鲜鸡蛋、清水、盐、烧杯、搅拌棒、橡皮泥、密度计、不同密度的液体、相关实验视频、多媒体课件

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

导入新课 展示乒乓球浮在水面、鹅卵石沉在水底、不同橘子在水中浮沉不同的图片,提出问题:物体的沉与浮是由什么条件决定的?引导学生思考。 观察图片,思考问题,积极发表自己的看法。 通过生活中常见的浮沉现象,激发学生的学习兴趣和探究欲望,引入新课。

讲授新课 1. 物体的浮沉条件: - 进行鸡蛋在盐水中的实验,演示鸡蛋从下沉到悬浮的过程,引导学生观察并思考。 - 讲解物体在液体中的不同状态(上浮、漂浮、悬浮、下沉、沉底),分析每种状态下物体的受力情况(重力与浮力的大小关系)、运动状态、密度关系,结合图片和动画进行直观展示。2. 控制沉与浮: - 以橡皮泥为例,引导学生思考如何使密度比水大的橡皮泥漂浮在水面上,引出轮船的工作原理,介绍轮船的排水量、载重线等知识。 - 讲解气球和飞艇通过充入或排出密度较小的气体实现升降的原理。 - 介绍密度计的构造和工作原理,通过实验演示密度计在不同密度液体中的浮沉情况,引导学生分析刻度特点。 - 讲述浮船打捞的历史故事,如怀丙打捞铁牛,引导学生设计打捞中山舰的方案,分析其中的物理原理。 观察鸡蛋在盐水中的实验现象,思考并回答教师提出的问题。认真听讲,理解物体在不同浮沉状态下的受力、运动和密度关系,做好笔记。积极参与讨论,思考使橡皮泥漂浮的方法,理解轮船的工作原理。观察气球、飞艇、密度计的实验演示,分析实验现象,理解其工作原理。思考浮船打捞的物理原理,设计打捞中山舰的方案,与同学交流讨论。 通过实验和理论分析相结合的方式,帮助学生理解抽象的物体浮沉条件,培养学生的观察能力和分析归纳能力。利用生活中的实例,如轮船、气球等,让学生感受物理知识与实际生活的紧密联系,提高学生学习物理的兴趣,培养学生运用物理知识解决实际问题的能力。

课堂练习 1.将重为4 N、体积为6×10-4 m3的物体投入一装有适量水的溢水杯中,溢出水300g。若不计水的阻力,当物体静止时,下列判断正确的是( )A.物体上浮,F浮=6 N B.物体悬浮,F浮=4 NC.物体漂浮,F浮=4 N D.物体沉在水底,F浮=6 N2.质量分布均匀的A、B两个实心正方体(VA>VB),放置在盛水的容器中。静止时如图所示:现将A、B捞起后放置在水平桌面上,比较A、B在水中受到的浮力FA、FB,和它们对水平桌面的压强pA、pB的大小关系,正确的是( )。A.FA<FB,pA>pB B.FA>FB,PA<PB C.FA=FB,pA<PB D.FA>FB,pA>pB3.如图所示,两个完全相同的柱形容器放在水平桌面上,分别装有甲,乙两种不同的液体。a、b是体积相等的两个小球,a球漂浮在液面上,b球沉没在容器底。甲液面高于乙液面,且两种液体对容器底的压强相等。则( )A.两种液体的密度ρ甲=ρ乙B.两种液体的质量m甲=m乙C.两个小球所受的重力Ga>GbD.两个小球所受的浮力Fa<Fb4.水平桌面上两只完全相同的杯子里,分别盛有甲、乙两种不同液体。把两个完全相同的小球分别放入甲、乙两种液体中,静止后,在甲液体中的小球沉底,在乙液体中的小球悬浮,此时两个杯中的液面恰好相平。如图所示,下列说法中正确的是( )A.甲液体的密度大于乙液体的密度B.甲液体对杯底的压强等于乙液体对杯底的压强C.甲液体中小球受到的浮力小于乙液体中小球受到的浮力D.盛甲液体的杯子对桌面的压强等于盛乙液体的杯子对桌面的压强5.如图所示是甲、乙两种物质的m﹣V图象,用这两种物质按一定比例混合制成实心小球,并将其放入水中。下列分析正确的是( )A.若甲、乙物质质量相等,则实心小球将沉入水底;B.若甲、乙物质体积相等,则实心小球静止时漂浮于水面;C.若实心小球悬浮在水中,则甲、乙物质体积比为5:3;D.若实心小球悬浮在水中,则甲、乙物质质量比为3:26.2021年4月,海南舰在三亚某军港交接入列。海南舰作为海上大型作战平台,备受关注。下列说法正确的是( )A.海南舰在海面静止时,甲板上的飞机起飞后,受到的浮力不变B.在加速靠近海岛的过程中,船舱内的坦克相对于海岛是静止的C.舰船电力由柴油发电机提供,发电机原理跟家用电风扇原理相同D.因流速大压强小,两军舰在海上并列航行时要保持一定的距离

课堂小结 引导学生回顾本节课所学内容,包括物体的浮沉条件(上浮、下沉、悬浮、漂浮的条件)、控制沉与浮的应用(轮船、气球、密度计、浮船打捞等)。

板书 10.4 沉与浮

课外拓展/课外阅读内容 我们强烈建议学生们深入阅读和研究关于潜水艇发展历史的科普文章,以及现代打捞技术的详细资料和书籍。通过这些阅读材料,学生们可以了解到潜水艇从最初的概念到现代高科技潜水器的演变过程,以及在打捞作业中所应用到的先进技术和方法。此外,我们鼓励学生们积极运用他们在物理、工程学等领域所学到的知识,去设计一个富有创意的小发明,这个发明应该基于浮沉原理,即通过调整物体在水中的浮力来实现上浮或下沉。这样的实践活动不仅能够激发学生的创新思维,还能帮助他们更好地理解和掌握科学原理。

特色资源分析和技术手段说明 通过精心设计的多媒体课件,我们可以向学生展示一系列实验视频和动画,这些生动的视觉材料能够直观地呈现物体的浮沉现象以及受力分析的过程,从而帮助学生更好地理解和掌握那些抽象的科学知识。此外,通过进行实物演示实验,例如观察鸡蛋在不同浓度盐水中的浮沉变化,以及使用密度计进行液体密度的测量实验,我们能够进一步增强学生对物理现象的感性认识,使他们能够更加直观地感受到科学原理在实际中的应用。

教学反思 在教学过程中,我们应当特别重视实验教学的作用,让学生通过亲身参与实验,更加直观和深刻地理解物理知识。对于那些抽象的概念和复杂的原理,教师需要多花心思,将它们与学生日常生活中的实例相结合进行讲解,这样有助于学生降低对这些概念和原理的理解难度。在练习环节,教师应该关注到每个学生的个体差异,对于那些在学习上遇到困难的学生,要给予更多的个别指导和帮助。同时,教师还应当鼓励学生积极参与到课堂讨论中来,以及参与课外的拓展活动,通过这些方式来培养学生的综合能力,使他们在学习过程中能够全面提升自己的知识水平和实践技能。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://www.21cnjy.com/" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录