第17课《短文两篇——爱莲说》课件

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

新课导入

周

敦

颐

1.掌握文学常识,了解“说”这种文体,积累文中常用文言词语。

2.疏通文意,背诵课文。理解文章主旨,学习托物言志和衬托的写作手法。(难点)

3.感悟莲花高洁的品质,学习作者不慕名利、洁身自好的生活态度。(重点)

学习目标

文体常识

“说”是古代的一种议论性文体。大多是就一事、一物或一种现象抒发作者的感想,写法上不拘一格,行文崇尚自由活泼,讲究波澜起伏,篇幅一般不长,跟现代杂文颇为相似。

《爱莲说》《马说》《师说》《捕蛇者说》都属于这一文体。《爱莲说》就是说“爱好莲花”的问题。

说

作者简介

字茂叔,北宋哲学家,道洲(现在湖南道县)人。晚年在庐山莲花峰下建濂溪书堂讲学,世称“濂溪先生”。谥号元公。

他是宋代理学的创始人,对宋明的哲学思想有很大影响。与李宽、韩愈、张拭、黄干、李士真、朱熹并称为“石鼓七贤”。著有《太极图说》《通书》等。

黄庭坚称其为“人品甚高,胸怀洒落,如光风霁月。”

写作背景

《爱莲说》选自《周敦颐集》,是周敦颐于熙宁元年(1068)任南康郡守时写的。他曾于府治东侧开辟一块40余丈宽的莲池,池中建赏莲亭,南北曲桥连岸,夏秋之交,莲花盛开,披霞含露,亭亭玉立。每当微风吹过,田田荷叶轻摇,朵朵鲜花颔首,阵阵馨香扑鼻。作者凭栏放目,触景生情,爱莲花之洁白,感宦海之污浊,写下了著名的《爱莲说》。

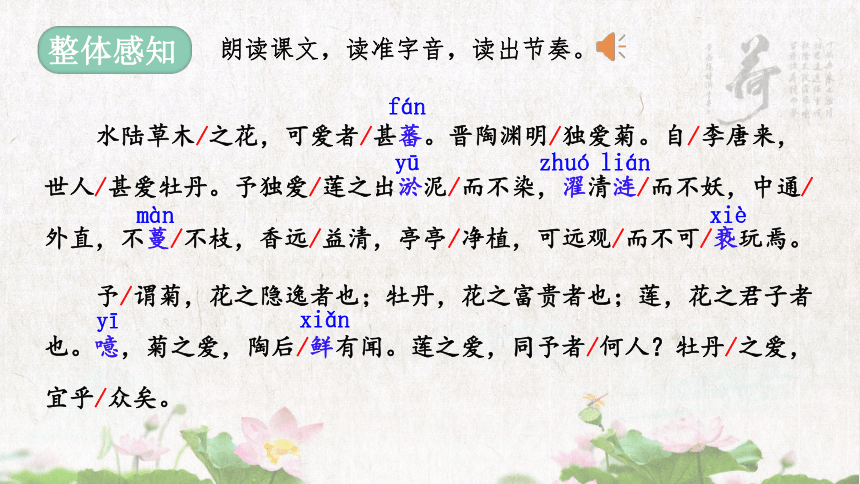

整体感知

朗读课文,读准字音,读出节奏。

水陆草木/之花,可爱者/甚蕃。晋陶渊明/独爱菊。自/李唐来,世人/甚爱牡丹。予独爱/莲之出淤泥/而不染,濯清涟/而不妖,中通/外直,不蔓/不枝,香远/益清,亭亭/净植,可远观/而不可/亵玩焉。

予/谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫,菊之爱,陶后/鲜有闻。莲之爱,同予者/何人?牡丹/之爱,宜乎/众矣。

fán

yū

zhuó

lián

màn

xiè

yī

xiǎn

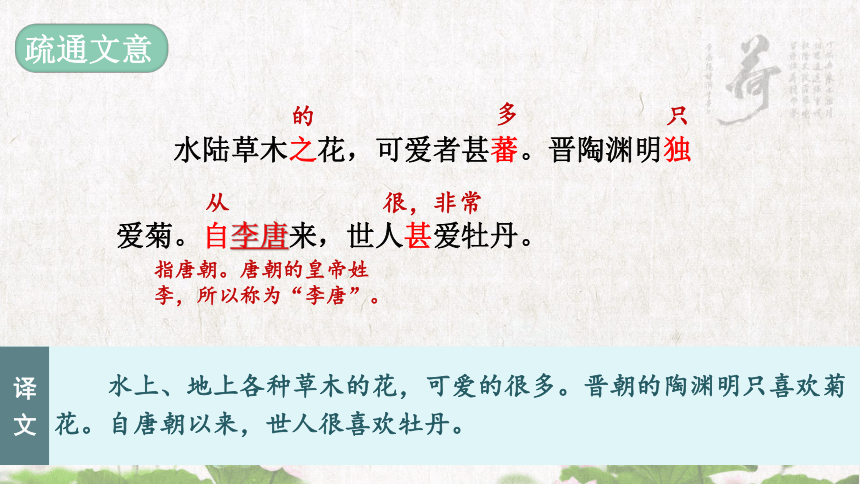

水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。

疏通文意

多

的

很,非常

只

从

指唐朝。唐朝的皇帝姓李,所以称为“李唐”。

水上、地上各种草木的花,可爱的很多。晋朝的陶渊明只喜欢菊花。自唐朝以来,世人很喜欢牡丹。

译 文

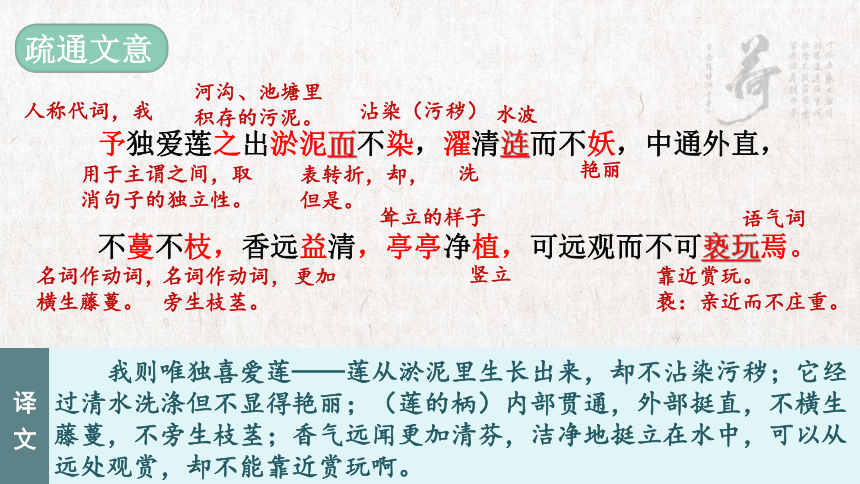

予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

疏通文意

用于主谓之间,取消句子的独立性。

人称代词,我

沾染(污秽)

河沟、池塘里积存的污泥。

表转折,却,但是。

洗

我则唯独喜爱莲——莲从淤泥里生长出来,却不沾染污秽;它经过清水洗涤但不显得艳丽;(莲的柄)内部贯通,外部挺直,不横生藤蔓,不旁生枝茎;香气远闻更加清芬,洁净地挺立在水中,可以从远处观赏,却不能靠近赏玩啊。

译 文

水波

艳丽

名词作动词,横生藤蔓。

名词作动词,旁生枝茎。

更加

耸立的样子

竖立

靠近赏玩。

亵:亲近而不庄重。

语气词

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。

疏通文意

认为

隐居避世。这里是说菊花不与别的花争奇斗艳。

我认为,菊是花中的隐士,牡丹是花中的富贵者,莲是花中的君子。

译 文

噫!菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣!

疏通文意

叹词,表示感慨

少

唉!对于菊花的爱好,陶渊明以后很少听到了。对于莲的爱好,像我一样的还有什么人呢?对于牡丹的爱好,应当人很多了。

译 文

应当

译文

爱莲说

周敦颐

水中、陆地上各种草木的花,可爱的很多。晋朝的陶渊明只喜欢菊花。自唐朝以来,世人很喜欢牡丹。我则唯独喜爱莲——莲从淤泥里生长出来,却不沾染污秽;它经过清水洗涤但不显得艳丽;(莲的柄)内部贯通,外部挺直,不横生藤蔓,不旁生枝茎;香气远闻更加清芬,洁净地挺立在水中,可以从远处观赏,却不能靠近赏玩啊。

我认为,菊是花中的隐士,牡丹是花中的富贵者,莲是花中的君子。唉!对于菊花的爱好,陶渊明以后很少听到了。对于莲的爱好,像我一样的还有什么人呢?对于牡丹的爱好,应当人很多了。

文言小结

◆古今异义

亭亭净植

古义:竖立

今义:栽种

◆词类活用

不蔓不枝

名词做动词,横生枝蔓;旁生枝茎

◆文言句式

判断句:

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也(“……也”表判断)

省略句:

予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖

(“出”“濯”的后面省略介词“于”)

◆一词多义

陶后鲜有闻( )

芳草鲜美,落英缤纷( )

读xiǎn,少

读xiān,鲜艳

予独爱莲之出淤泥而不染( )

何陋之有( )

花之君子者也( )

助词,用于主谓之间,取消句子的独立性,不译

助词,宾语前置的标志,不译

结构助词,的

鲜

之

文言词语“之”的用法

一、“之”作助词

1.用作结构助词,可翻译为“的”。

如:水陆草木之花,可爱者甚蕃。(《爱莲说》)

禽兽之变诈几何哉?(《狼》)

夫君子之行,静以修身,俭以养德。(《诫子书》)

2.用在主谓之间,取消句子独立性,一般不翻译。

如:无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。(《陋室铭》)

而两狼之并驱如故。(《狼》)

予独爱莲之出淤泥而不染。(《爱莲说》)

文言词语“之”的用法

一、“之”作助词

3.宾语前置的标志,通常出现在疑问句中,一般不翻译。

如:孔子云:“何陋之有?”(《陋室铭》)

4.定语后置的标志,为了强调定语,常把定语放在中心语的后面,一般不翻译。

如:马之千里者。(《马说》)

正常语序:千里之马者。

5.用作音节助词,起协调音节、舒缓语气的作用,一般不翻译。

如:久之,目似暝,意暇甚。(《狼》)

文言词语“之”的用法

二、“之”作代词

1.可以代人、事、物等,可以翻译为:它(他、她)、它(他、她)们。

如:康肃笑而遣之。(《卖油翁》) 代指卖油翁。

2.可以作指示代词,表近指,可译为:这、这样、这件事。

如:闻之,欣然规往。(《桃花源记》) 代指这件事。

文言词语“之”的用法

三、“之”作动词

可以翻译为:到...去,往。

如:《送杜少府之任蜀州》

《黄鹤楼送孟浩然之广陵》

文言词语“之”的用法

一、“之”作助词

1.用作结构助词,可翻译为“的”。

2.用在主谓之间,取消句子独立性,一般不翻译。

3.宾语前置的标志,通常出现在疑问句中,一般不翻译。

4.定语后置的标志,为了强调定语,常把定语放在中心语的后面,一般不翻译。

5.用作音节助词,起协调音节、舒缓语气的作用,一般不翻译。

二、“之”作代词

1.可以代人、事、物等,可以翻译为:它(他、她)、它(他、她)们。

2.可以作指示代词,表近指,可译为:这、这样、这件事。

三、“之”作动词 可以翻译为:到...去,往。

1.辨析下列句子中“之”的用法:

①何陋之有?

②水陆草木之花,可爱者甚蕃。

③予独爱莲之出淤泥而不染

④友人惭,下车引之。

⑤知之者不如好之者,好之者不如乐之者。

宾语前置的标志

用在主谓之间取消句子独立性,可不译

代词,“他”

代词,“它”

助词,“的”

随堂小测

文本探究

文章题为“爱莲说”也就是“说说我对莲花的爱”,作者究竟喜欢莲花的什么?(请用文中的语句回答)

出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

熟读文中描写莲的语句,并思考作者是从哪几个方面进行描写的。

文本探究

出淤泥而不染,

濯清涟而不妖。

中通外直,不蔓不枝。

香远益清,

亭亭净植,

可远观而不可亵玩焉。

生长环境

作者称莲是“花中君子”,说说作者心目中的君子具备哪些美好品质。

不同流合污,洁身自好。

不妖媚,洁净,朴实。

为人正直;不趋炎附势。

香气清爽悠远,美名远扬。

为人独立,令人敬重不敢玩弄。

形体姿态

香味

气质风度

文章除了写莲,还写了哪几种花?共有几处写到?

还有菊花、牡丹,三处。

陶渊明——菊——隐逸者——鲜有闻

予 ——莲——君子——同予者何人

世人——牡丹——富贵者——宜乎众

为什么说菊是花之隐逸者?陶渊明为何对菊情有独钟?

菊花凌霜开放

隐士的象征

陶渊明“不愿为五斗米折腰”

隐居

为什么说牡丹是富贵者的象征?世人甚爱牡丹反映了人们怎样的生活态度呢?

牡丹绚丽浓艳,国色天香,因此它是雍容华贵的象征。唐朝初期,特别推崇牡丹,把它视为珍品,誉为国花。到贞元时,对牡丹的赏玩,更成为盛行长安的风气。暮春时节,车水马龙,权贵们不惜高价争相购买。

为什么说牡丹是富贵者的象征?世人甚爱牡丹反映了人们怎样的生活态度呢?

“惟有牡丹真国色,花开时节动京城。”

——唐·刘禹锡《赏牡丹》

“三条九陌花时节,万马千车看牡丹。”

——徐凝

作者用“牡丹之爱,宜乎众矣”委婉地批判了当时趋炎附势、追求富贵的世风。

作者写对莲花的喜爱,为何还要写菊花和牡丹?运用了什么写作手法?

衬托

菊花秋天开放,不在春天与百花争艳,是花中的隐士,具有不愿与世俗同流合污的超凡品格。

牡丹雍容华贵,历来是富贵的象征。人们对它的喜爱充分反映了贪慕富贵、追逐名利的世风。(反衬)

作者写这篇文章除了写对莲花的喜爱,那还为了写什么呢?

作者写莲花是为了写人,用莲花的高洁品质来象征君子不慕名利、洁身自好等高尚品德。

托物言志

怎样理解“莲之爱,同予者何人”?

这是一个反问句。一方面照应上文“予独爱莲”;另一方面表面上感叹爱莲者少,实际感叹与自己一样不慕名利、洁身自好者太少了。

写作特色

托物

——

言志

莲

虽在尘世,但不同流合污,

不慕富贵,鄙视趋炎附势。

不愿和统治者同

流合污而隐居

菊

贪图富贵

趋炎附势

牡丹

反衬

衬托

结构梳理

爱莲说

莲

菊→隐逸者→逃避现实→衬托

生长环境

体态香气

风度气质

君子→托物言志

牡丹→富贵者→庸俗逐利→反衬

洁身自好

不慕名利

归纳主旨

本文通过对莲花的形象和品质的描写,歌颂了莲花坚贞高洁的品格,表现了作者洁身自好、不与世俗同流合污的品质,以及对追名逐利、趋炎附势世风的鄙弃。

试比较《陋室铭》《爱莲说》两篇文章在写作特色和思想内容上的异同。

两文都采用托物言志的手法。不同的是所托之物不同,所言之志不同。

《陋室铭》通过对陋室的描绘,表现了自己安贫乐道、高洁傲岸的志向和追随古代明贤的志趣和抱负。

《爱莲说》以莲喻人,将莲花人格化,这正是作者心志的写照,是作者理想的寄托。

此外,《陋室铭》里多引用,增强了文章说服力,《爱莲说》以正衬反衬的手法将自己独特的爱好表现无遗,表达了自己的志向。

拓展迁移

古人笔下的荷花:

彼泽之陂,有蒲与荷。 ——《诗经·陈风》

灼若芙蕖出渌波。 ——曹植《洛神赋》

制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳。 ——屈原《离骚》

涉江采芙蓉,兰泽多芳草。 ——《古诗十九首》

江南可采莲,莲叶何田田。 ——《汉乐府·江南曲》

能力训练

水陆草木之花,可爱者甚蕃。你喜爱哪一种 模仿例句,用托物言志的方法造句。

例句:我爱莲花,因为它出污泥而不染,恰如清高正直,人格高尚的君子。

造句:

我爱 ,因为它________________。

我爱 梅花,因为它 傲霜雪而不凋,恰如坚贞顽强、斗志昂然的勇士。

我爱 竹子,因为它及凌云处尚虚心,恰如耿直坚强、虚心谦让的志士。

我爱 兰花,因为它默默绽放,恰如淳朴高雅不张扬不媚俗的高士。

我爱 蒲公英,因为它有顽强的生命力,就像顽强不屈、随遇而安的斗士。

新课导入

周

敦

颐

1.掌握文学常识,了解“说”这种文体,积累文中常用文言词语。

2.疏通文意,背诵课文。理解文章主旨,学习托物言志和衬托的写作手法。(难点)

3.感悟莲花高洁的品质,学习作者不慕名利、洁身自好的生活态度。(重点)

学习目标

文体常识

“说”是古代的一种议论性文体。大多是就一事、一物或一种现象抒发作者的感想,写法上不拘一格,行文崇尚自由活泼,讲究波澜起伏,篇幅一般不长,跟现代杂文颇为相似。

《爱莲说》《马说》《师说》《捕蛇者说》都属于这一文体。《爱莲说》就是说“爱好莲花”的问题。

说

作者简介

字茂叔,北宋哲学家,道洲(现在湖南道县)人。晚年在庐山莲花峰下建濂溪书堂讲学,世称“濂溪先生”。谥号元公。

他是宋代理学的创始人,对宋明的哲学思想有很大影响。与李宽、韩愈、张拭、黄干、李士真、朱熹并称为“石鼓七贤”。著有《太极图说》《通书》等。

黄庭坚称其为“人品甚高,胸怀洒落,如光风霁月。”

写作背景

《爱莲说》选自《周敦颐集》,是周敦颐于熙宁元年(1068)任南康郡守时写的。他曾于府治东侧开辟一块40余丈宽的莲池,池中建赏莲亭,南北曲桥连岸,夏秋之交,莲花盛开,披霞含露,亭亭玉立。每当微风吹过,田田荷叶轻摇,朵朵鲜花颔首,阵阵馨香扑鼻。作者凭栏放目,触景生情,爱莲花之洁白,感宦海之污浊,写下了著名的《爱莲说》。

整体感知

朗读课文,读准字音,读出节奏。

水陆草木/之花,可爱者/甚蕃。晋陶渊明/独爱菊。自/李唐来,世人/甚爱牡丹。予独爱/莲之出淤泥/而不染,濯清涟/而不妖,中通/外直,不蔓/不枝,香远/益清,亭亭/净植,可远观/而不可/亵玩焉。

予/谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫,菊之爱,陶后/鲜有闻。莲之爱,同予者/何人?牡丹/之爱,宜乎/众矣。

fán

yū

zhuó

lián

màn

xiè

yī

xiǎn

水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。

疏通文意

多

的

很,非常

只

从

指唐朝。唐朝的皇帝姓李,所以称为“李唐”。

水上、地上各种草木的花,可爱的很多。晋朝的陶渊明只喜欢菊花。自唐朝以来,世人很喜欢牡丹。

译 文

予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

疏通文意

用于主谓之间,取消句子的独立性。

人称代词,我

沾染(污秽)

河沟、池塘里积存的污泥。

表转折,却,但是。

洗

我则唯独喜爱莲——莲从淤泥里生长出来,却不沾染污秽;它经过清水洗涤但不显得艳丽;(莲的柄)内部贯通,外部挺直,不横生藤蔓,不旁生枝茎;香气远闻更加清芬,洁净地挺立在水中,可以从远处观赏,却不能靠近赏玩啊。

译 文

水波

艳丽

名词作动词,横生藤蔓。

名词作动词,旁生枝茎。

更加

耸立的样子

竖立

靠近赏玩。

亵:亲近而不庄重。

语气词

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。

疏通文意

认为

隐居避世。这里是说菊花不与别的花争奇斗艳。

我认为,菊是花中的隐士,牡丹是花中的富贵者,莲是花中的君子。

译 文

噫!菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣!

疏通文意

叹词,表示感慨

少

唉!对于菊花的爱好,陶渊明以后很少听到了。对于莲的爱好,像我一样的还有什么人呢?对于牡丹的爱好,应当人很多了。

译 文

应当

译文

爱莲说

周敦颐

水中、陆地上各种草木的花,可爱的很多。晋朝的陶渊明只喜欢菊花。自唐朝以来,世人很喜欢牡丹。我则唯独喜爱莲——莲从淤泥里生长出来,却不沾染污秽;它经过清水洗涤但不显得艳丽;(莲的柄)内部贯通,外部挺直,不横生藤蔓,不旁生枝茎;香气远闻更加清芬,洁净地挺立在水中,可以从远处观赏,却不能靠近赏玩啊。

我认为,菊是花中的隐士,牡丹是花中的富贵者,莲是花中的君子。唉!对于菊花的爱好,陶渊明以后很少听到了。对于莲的爱好,像我一样的还有什么人呢?对于牡丹的爱好,应当人很多了。

文言小结

◆古今异义

亭亭净植

古义:竖立

今义:栽种

◆词类活用

不蔓不枝

名词做动词,横生枝蔓;旁生枝茎

◆文言句式

判断句:

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也(“……也”表判断)

省略句:

予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖

(“出”“濯”的后面省略介词“于”)

◆一词多义

陶后鲜有闻( )

芳草鲜美,落英缤纷( )

读xiǎn,少

读xiān,鲜艳

予独爱莲之出淤泥而不染( )

何陋之有( )

花之君子者也( )

助词,用于主谓之间,取消句子的独立性,不译

助词,宾语前置的标志,不译

结构助词,的

鲜

之

文言词语“之”的用法

一、“之”作助词

1.用作结构助词,可翻译为“的”。

如:水陆草木之花,可爱者甚蕃。(《爱莲说》)

禽兽之变诈几何哉?(《狼》)

夫君子之行,静以修身,俭以养德。(《诫子书》)

2.用在主谓之间,取消句子独立性,一般不翻译。

如:无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。(《陋室铭》)

而两狼之并驱如故。(《狼》)

予独爱莲之出淤泥而不染。(《爱莲说》)

文言词语“之”的用法

一、“之”作助词

3.宾语前置的标志,通常出现在疑问句中,一般不翻译。

如:孔子云:“何陋之有?”(《陋室铭》)

4.定语后置的标志,为了强调定语,常把定语放在中心语的后面,一般不翻译。

如:马之千里者。(《马说》)

正常语序:千里之马者。

5.用作音节助词,起协调音节、舒缓语气的作用,一般不翻译。

如:久之,目似暝,意暇甚。(《狼》)

文言词语“之”的用法

二、“之”作代词

1.可以代人、事、物等,可以翻译为:它(他、她)、它(他、她)们。

如:康肃笑而遣之。(《卖油翁》) 代指卖油翁。

2.可以作指示代词,表近指,可译为:这、这样、这件事。

如:闻之,欣然规往。(《桃花源记》) 代指这件事。

文言词语“之”的用法

三、“之”作动词

可以翻译为:到...去,往。

如:《送杜少府之任蜀州》

《黄鹤楼送孟浩然之广陵》

文言词语“之”的用法

一、“之”作助词

1.用作结构助词,可翻译为“的”。

2.用在主谓之间,取消句子独立性,一般不翻译。

3.宾语前置的标志,通常出现在疑问句中,一般不翻译。

4.定语后置的标志,为了强调定语,常把定语放在中心语的后面,一般不翻译。

5.用作音节助词,起协调音节、舒缓语气的作用,一般不翻译。

二、“之”作代词

1.可以代人、事、物等,可以翻译为:它(他、她)、它(他、她)们。

2.可以作指示代词,表近指,可译为:这、这样、这件事。

三、“之”作动词 可以翻译为:到...去,往。

1.辨析下列句子中“之”的用法:

①何陋之有?

②水陆草木之花,可爱者甚蕃。

③予独爱莲之出淤泥而不染

④友人惭,下车引之。

⑤知之者不如好之者,好之者不如乐之者。

宾语前置的标志

用在主谓之间取消句子独立性,可不译

代词,“他”

代词,“它”

助词,“的”

随堂小测

文本探究

文章题为“爱莲说”也就是“说说我对莲花的爱”,作者究竟喜欢莲花的什么?(请用文中的语句回答)

出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

熟读文中描写莲的语句,并思考作者是从哪几个方面进行描写的。

文本探究

出淤泥而不染,

濯清涟而不妖。

中通外直,不蔓不枝。

香远益清,

亭亭净植,

可远观而不可亵玩焉。

生长环境

作者称莲是“花中君子”,说说作者心目中的君子具备哪些美好品质。

不同流合污,洁身自好。

不妖媚,洁净,朴实。

为人正直;不趋炎附势。

香气清爽悠远,美名远扬。

为人独立,令人敬重不敢玩弄。

形体姿态

香味

气质风度

文章除了写莲,还写了哪几种花?共有几处写到?

还有菊花、牡丹,三处。

陶渊明——菊——隐逸者——鲜有闻

予 ——莲——君子——同予者何人

世人——牡丹——富贵者——宜乎众

为什么说菊是花之隐逸者?陶渊明为何对菊情有独钟?

菊花凌霜开放

隐士的象征

陶渊明“不愿为五斗米折腰”

隐居

为什么说牡丹是富贵者的象征?世人甚爱牡丹反映了人们怎样的生活态度呢?

牡丹绚丽浓艳,国色天香,因此它是雍容华贵的象征。唐朝初期,特别推崇牡丹,把它视为珍品,誉为国花。到贞元时,对牡丹的赏玩,更成为盛行长安的风气。暮春时节,车水马龙,权贵们不惜高价争相购买。

为什么说牡丹是富贵者的象征?世人甚爱牡丹反映了人们怎样的生活态度呢?

“惟有牡丹真国色,花开时节动京城。”

——唐·刘禹锡《赏牡丹》

“三条九陌花时节,万马千车看牡丹。”

——徐凝

作者用“牡丹之爱,宜乎众矣”委婉地批判了当时趋炎附势、追求富贵的世风。

作者写对莲花的喜爱,为何还要写菊花和牡丹?运用了什么写作手法?

衬托

菊花秋天开放,不在春天与百花争艳,是花中的隐士,具有不愿与世俗同流合污的超凡品格。

牡丹雍容华贵,历来是富贵的象征。人们对它的喜爱充分反映了贪慕富贵、追逐名利的世风。(反衬)

作者写这篇文章除了写对莲花的喜爱,那还为了写什么呢?

作者写莲花是为了写人,用莲花的高洁品质来象征君子不慕名利、洁身自好等高尚品德。

托物言志

怎样理解“莲之爱,同予者何人”?

这是一个反问句。一方面照应上文“予独爱莲”;另一方面表面上感叹爱莲者少,实际感叹与自己一样不慕名利、洁身自好者太少了。

写作特色

托物

——

言志

莲

虽在尘世,但不同流合污,

不慕富贵,鄙视趋炎附势。

不愿和统治者同

流合污而隐居

菊

贪图富贵

趋炎附势

牡丹

反衬

衬托

结构梳理

爱莲说

莲

菊→隐逸者→逃避现实→衬托

生长环境

体态香气

风度气质

君子→托物言志

牡丹→富贵者→庸俗逐利→反衬

洁身自好

不慕名利

归纳主旨

本文通过对莲花的形象和品质的描写,歌颂了莲花坚贞高洁的品格,表现了作者洁身自好、不与世俗同流合污的品质,以及对追名逐利、趋炎附势世风的鄙弃。

试比较《陋室铭》《爱莲说》两篇文章在写作特色和思想内容上的异同。

两文都采用托物言志的手法。不同的是所托之物不同,所言之志不同。

《陋室铭》通过对陋室的描绘,表现了自己安贫乐道、高洁傲岸的志向和追随古代明贤的志趣和抱负。

《爱莲说》以莲喻人,将莲花人格化,这正是作者心志的写照,是作者理想的寄托。

此外,《陋室铭》里多引用,增强了文章说服力,《爱莲说》以正衬反衬的手法将自己独特的爱好表现无遗,表达了自己的志向。

拓展迁移

古人笔下的荷花:

彼泽之陂,有蒲与荷。 ——《诗经·陈风》

灼若芙蕖出渌波。 ——曹植《洛神赋》

制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳。 ——屈原《离骚》

涉江采芙蓉,兰泽多芳草。 ——《古诗十九首》

江南可采莲,莲叶何田田。 ——《汉乐府·江南曲》

能力训练

水陆草木之花,可爱者甚蕃。你喜爱哪一种 模仿例句,用托物言志的方法造句。

例句:我爱莲花,因为它出污泥而不染,恰如清高正直,人格高尚的君子。

造句:

我爱 ,因为它________________。

我爱 梅花,因为它 傲霜雪而不凋,恰如坚贞顽强、斗志昂然的勇士。

我爱 竹子,因为它及凌云处尚虚心,恰如耿直坚强、虚心谦让的志士。

我爱 兰花,因为它默默绽放,恰如淳朴高雅不张扬不媚俗的高士。

我爱 蒲公英,因为它有顽强的生命力,就像顽强不屈、随遇而安的斗士。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读