统编版语文七年级下册第14课《驿路梨花》练习题(含答案)

文档属性

| 名称 | 统编版语文七年级下册第14课《驿路梨花》练习题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 97.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-13 13:44:54 | ||

图片预览

文档简介

统编版语文七年级下册第14课驿路梨花练习题(含答案)

积累与运用

阅读下面摘编自光明网《一路梨花一生芳香》的文字,完成1~3题。

梨花盛开的祖国西南边疆,是作家彭荆风用笔奋斗一生的地方,也是他灵魂ān xī( )之处。

在彭荆风89载人生历程中,他留下了31部________写就的文学作品。作为云南的作家,近70年来他都在写云南边疆,这不在于他是许多云南重大历史事件的亲历者,而是因为他对云南红土高原、对边疆少数民族怀有深厚的感情。为了建设边疆,几十年来,彭荆风多数时间是在少数民族地区生活、工作、战斗,足迹________红河、怒江、澜沧江流域。边疆地势险峻,山路dǒu qiào( ),人民性格________,风俗特异。他的许多作品,都真实地表达了对云南边地的美好感情。因此他也被人称作“永远的边zhài( )亲人”。

1.根据拼音在语段括号内写出相应的字词。

2.下列依次填入横线处的词语,最恰当的一项是( )

A.鞠躬尽瘁 遍及 简朴 B.呕心沥血 普及 简朴

C.呕心沥血 遍及 纯朴 D.鞠躬尽瘁 普及 纯朴

3.语段中画波浪线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A.这不在于他是云南许多重大历史事件的亲历者,而是因为他对云南红土高原、对边疆少数民族怀有深厚的感情。

B.这不仅在于他是许多云南重大历史事件的亲历者,而且因为他对云南红土高原、对边疆少数民族怀有深厚的感情。

C.这不在于他是云南许多重大历史事件的亲历者,而是因为他怀有对云南红土高原、对边疆少数民族的深厚感情。

D.这不仅在于他是云南许多重大历史事件的亲历者,而且因为他对云南红土高原、对边疆少数民族怀有深厚的感情。

4.下列句子标点符号使用符合规范的一项是( )

A.一个十七、八岁的健美青年向我走来,他阳光、帅气。

B.熟悉的树木、村庄、桥梁……等都在不停地后退,成为杜小康眼中的遥远之物。

C.我们应该关注的是传统文化的形式 还是传统文化的内涵?

D. “好哇,你咬人 该死的东西!”奥楚蔑洛夫忽然听见叫喊声,“伙计们,别放走它!这年月,咬人可不行!逮住他!哎哟……哎呦!”

5.将下列句子组成语意连贯的一段话,语序排列正确的一项是( )

①谁能否认,杨利伟的“太空一日”,既是个人价值的实现,也是社会价值的实现;

②“一个有前途的国家不能没有先锋,一个有希望的民族不能没有英雄”,诚哉斯言,英雄是时代的脊梁,是时代的楷模。

③他们不仅志存高远,更甘于奉献,无所保留,他们就是时代的脊梁,他们就是时代的楷模!

④时代洪流静狂都是常态,个人价值的实现与对社会的无私奉献并非矛盾对立,英雄可在追求家国理想中实现个人价值,个人价值实现之时常常也有利于国家。

⑤谁又能否认,老将苏炳添以9秒83刷新了亚洲纪录,既突破了自我,又振奋了时代精神。

⑥时代洪流或静或狂,英雄自是勇立潮头,乘风踏浪,奋楫笃行,指引着人们的精神航向。

A.⑤⑥①④③② B.①③②⑤⑥④

C.②⑥④①⑤③ D.③⑤②④①⑥

6.请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。(不超过15个字)

在这个世界上,易逝去的东西很多,能永驻的只有知识, ,读书,能使自己成为有意义的人;一个民族的强大,也与读书密不可分。

名著阅读

下面是悦悦同学做的名著阅读卡,请你从内容概述中找出表述有误的一处,在对应的横线上加以说明,并帮她补写阅读感受。

名著阅读卡

作品 简介 《钢铁是怎样炼成的》是苏联作家奥斯特洛夫斯基所著的一部长篇小说。

阅读章节 第一部第1、2、3章

内容概述 十二岁那年,保尔被迫离开学校,在车站食堂干活。那里工作繁重、老板苛刻、伙计刁难,保尔受尽凌辱,十分憎恶在那里做会底层人。不久,哥哥阿尔焦姆为他在发电厂找了一份工作。在发电厂,保尔结识了老布尔什维克朱赫来,常听其讲革命故事,心中触动。后来,保尔在湖边钓鱼时结识了冬妮亚,两人交谈投缘,感情逐渐升温,保尔的生活也悄然有了新变化。 (1)表述有误之处:

阅读感受 保尔在少年时期调皮、任性、爱打架,然而他所做之事看似顽劣,却事出有因,能反映出他疾恶如仇、刚直不阿的品质,如:(2)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.育英中学学生会准备成立一个志愿者服务团队,旨在服务校园,服务社会,请你参与筹备工作。

(1)请你仿照示例,为志愿者服务团队取一个简洁而富有创意、意蕴深刻的名字,并说明理由。

示例:(团队名)春风

(理由)春风轻柔温暖,带来生命的气息,象征着志愿者将像春风一样把爱心与温暖送给大家。

团队名:__________

理由:____________________________________________________

(2)同学们拟定了一份《志愿服务倡议书》,请你在横线处再补充两个倡议。

志愿服务倡议书 亲爱的同学们: 志愿服务传递温暖、传递爱心,能促进社会和谐、推动社会进步,能让我们的青春更有意义。为此,我们向大家倡议: 1.积极践行环保理念,捡起校园中的每一片垃圾,让我们的学习环境更美好; 2.___________________________________________________________; 3._____________________________________________________________________________________________________________________________ 同学们,让我们行动起来,在志愿服务中奉献爱心、收获成长,用行动让世界变得更温暖,为社会发展贡献自己的一份力量! 育英中学志愿者服务团队 2025年4月5日

阅读理解

阅读课文选段,回答问题。

①山,好大的山啊!起伏的青山一座挨一座,延伸到远方,消失在迷茫的暮色中。

②这是哀牢山南段的最高处。这么陡峭的山,这么茂密的树林,走上一天,路上也难得遇见几个人。夕阳西下,我们有点儿着急了,今夜要是赶不到山那边的太阳寨,只有在这深山中露宿了。

③同行老余是在边境地区生活过多年的人。正走着,他突然指着前面叫了起来:“看,梨花!”

④白色梨花开满枝头,多么美丽的一片梨树林啊!

⑤我们这才明白,屋里的米、水、干柴,以及那充满了热情的“请进”二字,都是出自那哈尼小姑娘的手。多好的梨花啊!

⑥瑶族老人又说:“过路人受到照料,都很感激,也都尽力把用了的柴、米补上,好让后来人方便。我这次是专门送粮食来的。”

⑦这天夜里,我睡得十分香甜,梦中恍惚在那香气四溢的梨花林里漫步,还看见一个身穿着花衫的哈尼小姑娘在梨花丛中歌唱……

⑧第二天早上,我们没有立即上路,老人也没有离开,我们决定把小茅屋修葺一下,给屋顶加点儿草,把房前屋后的排水沟再挖深一些。一个哈尼小姑娘都能为群众着想,我们真应该向她学习。

⑨我们正在劳动,突然梨树丛中闪出了一群哈尼小姑娘。走在前边的约莫十四五岁,红润的脸上有两道弯弯的修长的眉毛和一对晶莹的大眼睛。我想:她一定是梨花。

⑩瑶族老人立即走到她们面前,深深弯下腰去,行了个大礼,吓得小姑娘们像小雀似的蹦开了,接着就哈哈大笑起来:“老爷爷,你给我们行这样大的礼,不怕折损我们吗?”

老人严肃地说:“我感谢你们盖了这间小草房。”

为头的那个小姑娘赶紧摇手:“不要谢我们!不要谢我们!房子是解放军叔叔盖的。”

接着,小姑娘向我们讲述了房子的来历。十多年前,有一队解放军路过这里,在树林里过夜,半夜淋了大雨。他们想,这里要有一间给过路人避风雨的小屋就好了,第二天早上就砍树割草盖起了房子。她姐姐恰好过这边山上来拾菌子,好奇地问解放军叔叔:“你们要在这里长住?”解放军说:“不,我们是为了方便过路人。是雷锋同志教我们这样做的。”她姐姐很受感动。从那以后,常常趁砍柴、拾菌子、找草药的机会来照料这小茅屋。

原来她还不是梨花。我问:“梨花呢?”

“前几年出嫁到山那边了。”

不用说,姐姐出嫁后,是小姑娘接过任务,常来照管这小茅屋。

我望着这群充满朝气的哈尼小姑娘和那洁白的梨花,不由得想起了一句诗:“驿路梨花处处开。”

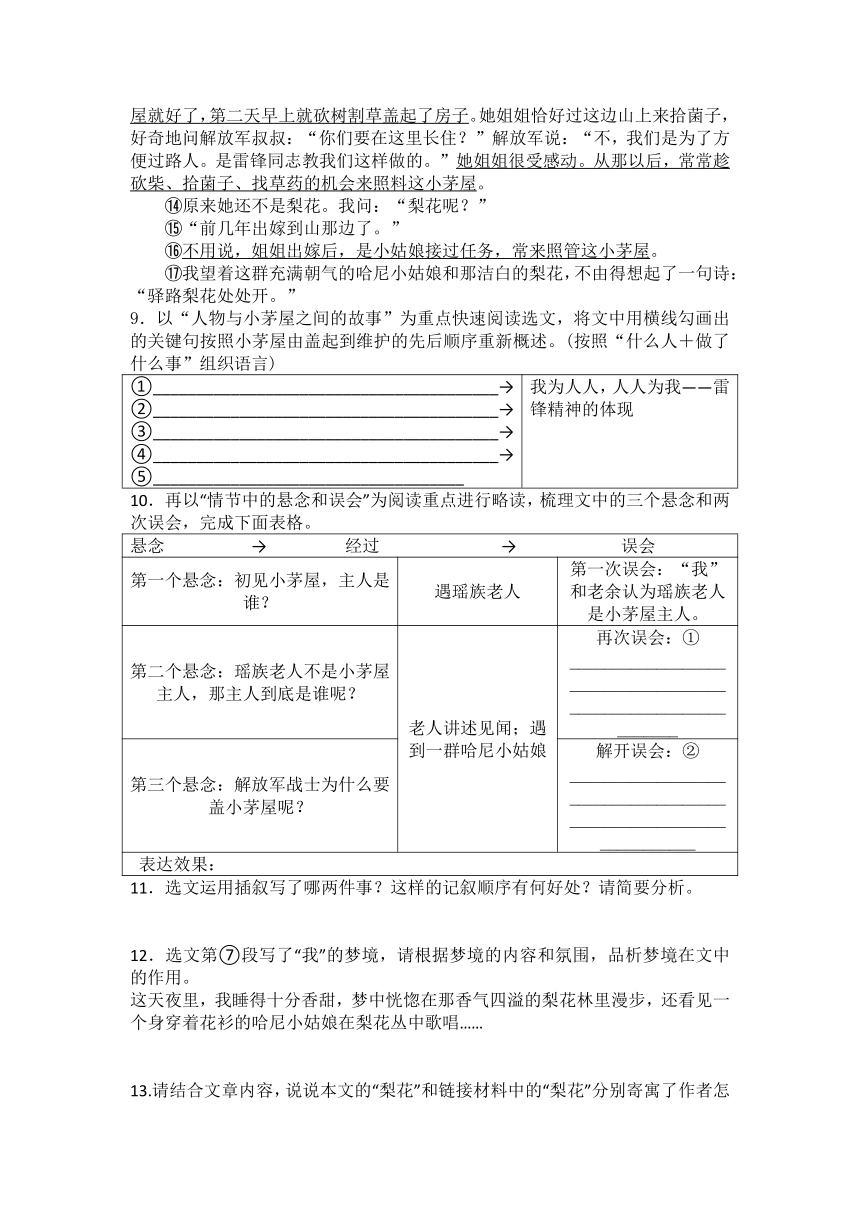

9.以“人物与小茅屋之间的故事”为重点快速阅读选文,将文中用横线勾画出的关键句按照小茅屋由盖起到维护的先后顺序重新概述。(按照“什么人+做了什么事”组织语言)

①________________________________________→ ②________________________________________→ ③________________________________________→ ④________________________________________→ ⑤____________________________________ 我为人人,人人为我——雷锋精神的体现

再以“情节中的悬念和误会”为阅读重点进行略读,梳理文中的三个悬念和两次误会,完成下面表格。

悬念 → 经过 → 误会

第一个悬念:初见小茅屋,主人是谁? 遇瑶族老人 第一次误会:“我”和老余认为瑶族老人是小茅屋主人。

第二个悬念:瑶族老人不是小茅屋主人,那主人到底是谁呢? 老人讲述见闻;遇到一群哈尼小姑娘 再次误会:①_____________________________________________________________

第三个悬念:解放军战士为什么要盖小茅屋呢? 解开误会:②_________________________________________________________________

表达效果:

选文运用插叙写了哪两件事?这样的记叙顺序有何好处?请简要分析。

12.选文第⑦段写了“我”的梦境,请根据梦境的内容和氛围,品析梦境在文中的作用。

这天夜里,我睡得十分香甜,梦中恍惚在那香气四溢的梨花林里漫步,还看见一个身穿着花衫的哈尼小姑娘在梨花丛中歌唱……

13.请结合文章内容,说说本文的“梨花”和链接材料中的“梨花”分别寄寓了作者怎样的情感。

【链接材料】桃花人面各相红,不及天然玉作容【注】。总向风尘尘莫染,轻轻笼月倚墙东。 (黄庭坚《次韵梨花》) 【注】玉作容:形容梨花洁白如玉。

阅读下文,回答问题。

白色的塔

程 玮

①还记得那座塔吗,白色的塔?

②那时候,我们樱桃沟还藏在大山的皱纹里,只有一条弯弯曲曲的盘山公路通向外面的世界。外面是什么样儿的?我们都不知道。

③不知从什么时候起,在那重重叠叠的绿色山峦后,隐隐约约地出现了一个白色的东西,像一座塔似的高高矗立着。远远看去,那白塔般的影子就像大海里的一片白帆。

④要是能去那白色的塔影前亲眼看一看,该多好啊!

⑤于是,我们壮着胆子,站在路边,想要搭车前往。可汽车像没长眼睛一样,不理会我们的招手。

⑥终于有一次,我们等到了一个停车检查的络腮胡子大叔,我们满怀希望地围了上去。等他维修好汽车,我们便壮着胆子开口:“大叔,捎我们一段路吧!”络腮胡子转过脸来,不耐烦地问:“捎你们?你们干吗去?”“去看,白塔!”“白塔,哪来的白塔,去去!”他吼完我们,钻进汽车,一溜烟地开走了。

⑦看来,我们的搭车计划需要悄悄进行。

⑧第二天,我们早早地来到土坡上,再次幸运地遇到一辆卡车。它开得特别慢,后面还没有挡板。我们从树丛里蹿出来,小心翼翼地爬上了车。我们真快活呀!白塔的梦终于要实现了。突然车停了,一个人恶狠狠地跳上车,把我们像拎小鸡一样拎起来,扔到了路边的草丛里。

⑨“胆子够大呀,不要命啦!不怕我把你们拉走?”正是那个络腮胡子,他炸雷似的吼了一声,朝我们挥挥拳头。真是冤家路窄!

⑩我们很生气,决定给这个爱发脾气的大叔一点教训。我们准备了一大堆烂泥、石块,可是一连几天,我们都没发现络腮胡子的踪影,好像他已经知道了我们的阴谋,偷偷摸摸地“上天入地”了。

又过了几天,络腮胡子的车终于又出现了。没想到那车这回却主动停了下来。车上跳下一个圆头圆脑的小伙子,他冲着我们笑嘻嘻地吆喝:“喂,小家伙们,干吗呢?”我们相互看看,又看看小伙子身后的车,正是络腮胡子的那辆破车。“你们是不是想搭车呀?上来吧!”“真的?”我们喜出望外。他把我们塞进驾驶室里,发动了汽车,问道:“去哪儿?”“白塔。”我们一齐指着远处那白色的塔影解释说:“喏,就是那儿,那不是白色的塔吗?”小伙子笑了:“哈哈,白塔?走近了你们就知道了!”

汽车开动了。那连绵不尽的山峦第一次在我们眼里像有灵性似的活动了起来,白塔也开始在一道道山脊后时隐时现地移动着。在一个岔路口,汽车停下。“到了,去看你们的白塔吧!”我们扑通扑通跳下车,想到了什么,终于忍不住打听:“叔叔,那个满脸胡子的,怎么不开这辆车了?”“你们认识他?”“对,他不让我们乘车,他没你好!”小伙子脸上的笑容不见了,他慢慢地摇下挡风玻璃,看着远处,低声说:“他已经不在了。”“哪里去了?”“就是不在了。”我们突然明白过来,浑身打了个冷战:“为什么?”“我也不太清楚。听人说,他的车路过这儿时,有辆车油箱着了火。喏,就在那边,油箱若是一爆炸,整个井场,还有你们的白塔就都完了。于是他跳上那辆着火的车,把车开走了。”“那后来呢?” “后来?又不是讲故事,还有什么后来呢……”小伙子说了句什么,但我们谁也没听清,因为发动机又响起来了。

我们慢慢地沿着岔路走进去。两旁的树越来越稀,接着,又出现一个个黄帆布的房子。不一会儿,那座白色的塔无遮无拦地出现在我们面前。

呵,原来这是一座蒙着帆布的铁架子,有许多人戴着奇怪的铁帽子围着它在忙碌。它也不是白色的,它上面有很多泥,还有很多油迹。不如我们想象的那样洁白、神秘。

淡淡的雾从周围的树林里升起来,我们踏着车辙一步步往回走,可不知怎么,我们总觉得有什么东西在后面严肃地注视着我们。回过头去,只见那井架高高地、庄严地矗立在树林中。衬着玫瑰色的天空,它又成了一座白色的塔。

它是塔。它真的是白色的塔。

白色的塔在大山深处矗立着。唉,那真的是很久以前的事儿了。可我们都还记着它。

(有删改)

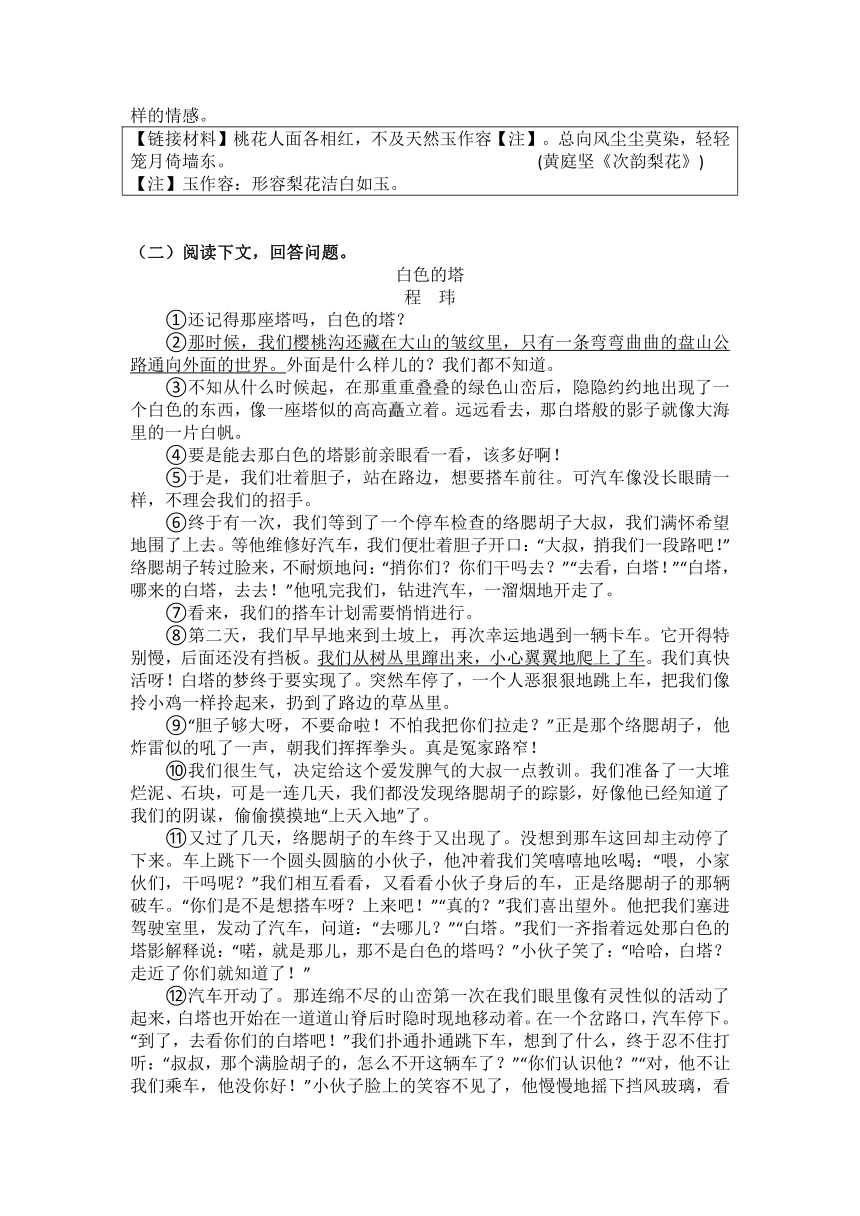

14.小说围绕着孩子们去看白塔而展开,讲述了一个曲折动人的故事。请根据下面的提示,从不同角度梳理小说的故事情节。

从情节的角度 从技巧的角度

开端:孩子们渴望见到“白塔”。 悬念:③________________________ _________________________________

发展:①________________________ _________________________________

高潮:②________________________ _________________________________ 结局:发现“白塔”原来是一座井架。

结局:见到“白塔”。

15.联系上下文,赏析下面句子中加点词语的表达效果。

(1)那时候,我们樱桃沟还藏在大山的皱纹里,只有一条弯弯曲曲的盘山公路通向外面的世界。

(2)我们从树丛里蹿出来,小心翼翼地爬上了车。

“小伙子”这个角色,在本文中有什么作用?

17、“白色的塔”在文中多次出现,所指不尽相同。请结合文章情节的发展,说说“白色的塔”的含义发生了怎样的变化。

(三)阅读下面的文字,完成下面小题。

高自远

张爱国

虞世南端坐在当门的椅子上,蒲扇在手中半天不摇不动,干瘦的脸上“山壑”卷叠,眼看着就要将两只眼睛给卷了进去。窗下,陆柬之伏在案前写字,久之,肩膀不由得稍稍向右倾斜。

“柬之。”虞世南慢慢站起身,脖子细长,肩膀瘦削嶙峋,要不是领口扎得紧,长衫定然从双肩上嘟噜下来。“舅父。”陆柬之急忙坐正,继续书写。

“柬之,手袖。”虞世南走过来,点了点陆柬之触到纸上的袖口,转身又坐回椅上,“柬之,今夜你心有旁骛,歇下吧。”

陆柬之搁笔,站到虞世南身旁,为他打扇:“舅父,即便秦王李世民是个贤良之主,但是唐帝李渊究竟是何种人?若也像他那表弟隋帝杨广一般,李世民又能奈其何?况且,那太子李建成……”

虞世南不说话,满脸“山壑”似是全部堆蹙到眉间。自从几天前接到秦王李世民派人送来的书信,他几乎就是这般模样了。

秦王李世民有意邀请虞世南入唐,向他描述大唐朝廷的新气象、大唐君臣的新气象,还细说他秦王府里的一众文武大臣,房玄龄、杜如晦、尉迟敬德等,都在秦王府里各得其所,各用其力。李世民最后写道:“虞伯施耿直刚烈,直言敢谏,天下共闻,乃大唐和李世民心之所渴、目之所望之大才。”阅罢书信,虞世南那颗“专心书艺,不问世事”的心又动了,却也不免疑虑:自古以来,哪家帝王口上都是爱才惜才,然而真做者又能几人?

“柬之,李世民绝非等闲之王,秦王府终究盛他不下。他欲为之事,欲用之人,李渊、李建成拦他不得。”虞世南宽慰陆柬之。今日午后,几位长安友人的来信,使他终于消除疑虑,他知道,李世民正是他几十年里苦苦寻觅的贤良之主。

“舅父,既然如此,就给秦王回信吧。”夜风渐起,陆柬之看着舅舅稀疏的白发在风中凌乱飘舞,不自觉眼眶发湿。

“柬之,舅父已年过花甲,时日不多。回首这一生,算上这一次,已然……唉!不堪回首,不堪说道。”虞世南摇了摇头,像是终是下了决心,“回信吧。”

不久后的一个黄昏,虞世南到达长安。李世民亲率秦王府上下一众人等到城外迎接。虞世南刚跨下轿,李世民就上前紧紧抓住他的手:“虞伯施入唐,大唐之幸!”不料虞世南头一昂:“敢问秦王,我虞世南初为陈朝的官,陈不久灭国。我就辅佐隋朝,隋也不日亡国。我还辅佐过窦建德,可才几天啊,他就被你擒杀。我跟谁,谁灭亡。你说,我入唐,唐究竟何幸之有?”见李世民愣住,虞世南得意一笑。

李世民忽然大笑:“诸位,我方才所言者何?虞世南一到,李世民就别想听他一句好话,也别想做出一件坏事。伯施,此不正是大唐之幸?”李世民说着,接引虞世南上轿,同乘入城。

秦王府里,接风宴刚刚开始,李世民举酒道:“诸位,为大唐今日幸得大才……”

“秦王,我虞世南跟谁谁亡,此为何种大才?”虞世南端坐席中,冷言道。

“问得好!虞世南乃天下大才,世人皆知。世人也知虞世南曾为那陈叔宝、杨广、窦建德所得,然不知他们从未真正得有虞世南。”

“此话怎讲?”虞世南两只眼睛寒光凌厉,直直盯着李世民问。

“那些年里,你给过陈叔宝、杨广、窦建德多少回直言进谏?他们可有过一回听取采纳?如此看来,那陈叔宝、杨广、窦建德,得有虞世南否?”

虞世南心里一震,忙欲起身,又急忙端坐:“秦王殿下口口声声陈叔宝、杨广、窦建德,是在提醒虞世南、诸位、天下和后世之人,虞世南乃四朝臣子、贰臣之人、趋炎附势之徒吧。”

李世民吃惊地看向虞世南。一旁的陆柬之急忙插话道:“殿下,此乃舅父心病。”

李世民抓起虞世南的手:“伯施,你也在乎这一点吗?你跟随陈叔宝、杨广、窦建德,究竟所为者何?我李世民不知吗?在座诸位、天下人不知吗?你虞世南内心里不知吗?”

“是啊,舅父,你平生志在天下,心在苍生,天下尽知,后世也会知之。”陆柬之眼里泪花闪动。

“伯施,我听闻你写字时腰身挺直,坐姿端正,手腕轻虚,袖不着纸——端正则不偏斜,不着纸则不染尘。你写字如此,为人更是如此。故而,你之高名,自然流行,天下共知。你又何忧之有?”

虞世南起身,“扑通”一声跪到秦王李世民脚下,泣不成声。李世民急忙起身扶人:“伯施不必如此。来,给诸位现一手。”有人立即捧来笔墨,铺开纸。

虞世南提笔,转头看向府外。初秋的燥热尚未退去,繁星满天。忽然,梧桐树上蝉鸣激越。继而,远远近近,蝉声一片,交织在长安城万家灯火之上。虞世南微微颔首,舔墨落毫:

垂緌饮清露,

流响出疏桐。

居高声自远,

非是藉秋风。

“好!好字!好诗!”李世民拊掌大笑。虞世南举盏痛饮。

18.下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是( )

A. 虞世南虽表面“专心书艺,不问世事”,但内心始终渴望辅佐明主,因此李世民的信让他重新萌发入世之志。

B. 陆柬之对舅父的担忧,既源自于对李渊、李建成秉性的疑虑,也暗含对李世民能否真正重用贤才的隐忧。

C. 李世民用“写字袖不着纸”的细节类比虞世南的品格,既赞其书法境界,更赞其为人高洁不染世俗之尘。

D. 虞世南入长安时质问李世民“我入唐,唐究竟何幸之有”,表面是自嘲“克主”,实则试探李世民的胸襟与诚意。

19. 下列对文本艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A. 开篇对虞世南外貌的描写,以“山壑卷叠”比喻皱纹,既显出人物的苍老,又暗示其内心因抉择而生的沟壑纵横。

B. 李世民在面对虞世南的故意刁难时“忽然大笑”,这一细节生动刻画其不拘小节、机敏睿智、善于应对的统帅形象。

C. 虞世南作诗前“梧桐树上蝉鸣激越”的描写,以声衬静,为后文其以蝉自喻的诗歌创作营造出清冷孤寂的氛围。

D. 文本以历史人物为原型,通过虚构对话与心理描写等,在宏大叙事中注入人性化视角,增强了故事性和感染力。

20. 李世民是如何一步步化解虞世南的疑虑的?请结合文本简要分析。

21. 文本结尾处虞世南写下咏蝉诗,这一情节有何深意?请结合全文分析。

(四)阅读下面的文字,完成各题。

突然出现的我

李娟

①小时候我家在城里开着一个小商店,店里有着高高的柜台,铺着厚厚的木板。喝酒的人一个挨一个靠在上面高谈阔论,一人持一只杯子或拎一瓶酒。桌上一堆空酒瓶和花生壳。这是我最早接触的哈萨克人。那时我一点也不懂哈萨克语,虽说每日相处,但还是感觉距离遥远,像面临踞天险为关的城池。

②如今,我会说一些哈萨克语了,起码能维持最基本的一些交流,但仍面临着那个城池,难以往前再走一步。

③记得刚刚进入扎克拜妈妈的家庭生活时,一天傍晚扎克拜妈妈让我去看看骆驼在不在南面大山那边。我跑到山上巡视了一番,跑回家气喘吁吁地报告:“骆驼没有!只有‘山羊’!”但当时我还不会“山羊”的哈萨克语,一着急,就用手摸了一把下巴,做出捋胡子的样子:“这个嘛,有的!”

④扎克拜妈妈恍然大悟,大笑而去。从此之后,每当派我去赶山羊的时候,大家就会冲我捋胡子:“李娟,快去!”这当然只是一个笑话,但时间久了,这样的笑话一多,却让我感到孤独得近乎尴尬。

⑤闲暇时候,总是一个人走很远很远,却总是无法抵达想去的那个地方。山坡下,溪水边,蒲公英在白天浓烈地绽放,晚上则仔细地收拢花瓣。洁白轻盈的月亮浮在湛蓝明亮的天空中,若有所知。月亮圆的时候,全世界再也没有什么比月亮更圆。月亮弯的时候,全世界又再没有什么比月亮更弯。

⑥也许我并不孤独,只是太热情……无论如何,我点点滴滴地体会着这孤独,又深深地享受着它。我藉由这孤独而把持自己,不悲伤,不烦躁,平静清明地一天天生活。记住看到的,藏好得到的。

⑦我记录着云。有一天,天上的云如同被一根大棒子狠狠乱搅一通似的,眩晕地胡乱分布。另外一天,云层则像一大幅薄纱巾轻轻抖动在天空。

⑧我记录着路。那些古牧道,那些从遥远的年代里就已经缠绕在悬崖峭壁间的深重痕迹。我想象过去的生活,那时,人们几乎一无所有……荒蛮艰辛,至纯至真。但是,无论他们,还是我们,都渴望着更幸福更舒适的生活,这一点永远没有改变。

⑨我记下了最平凡的一个清晨。半个月亮静止在移动的云海中,我站在山顶,站在朝阳对面。看到扎克拜妈妈正定定地站在南边草坡上。更远的地方,斯马胡力牵着马从西边走来。更更远的地方,稀疏的松林里,卡西穿着红色的外套慢慢往山顶爬去。这样的情景之前无论已经看到过多少次,每一次还是会被突然打动。

⑩一个阴沉的下午,天上的太阳只剩一个发光的圆洞,大约快下雨了。赶牛的卡西回到家后,显得很疲惫,头发上插着一根羽毛。我开始以为是她穿过丛林时不小心挂上的,谁知她一到家就小心取下来,递给扎克拜妈妈。我突然想到,这大约就是猫头鹰羽毛吧。据说哈萨克族将猫头鹰①羽毛视为吉祥的事物,我想问是不是,却不知'猫头鹰'这个词怎么说,就睁只眼闭只眼地模仿了一下,她们一下子明白了,扎克拜妈妈说是。卡西说羽毛是捡来的,扎克拜妈妈仔细地抚摸它,把弄弯的毛捋顺了,然后送给我,让我夹进自己的本子里。我不禁欢喜起来,真心地相信这片羽毛的吉祥。那是第一次感觉自己不那么孤独。

有一次我出远门,因为没电话,大家不知道我回来的确切日期,斯马胡力就每天骑马去汽车走的石头路边看一看。后来还真让他给碰到了。可是马只有一匹,还要驮我的大包小包,于是他让我骑马,自己步行。我们穿过一大片森林、一条白桦林密布的河谷,还有一大片开阔的坡顶灌木丛,走了两个多小时才回到冬库儿的家中。路上,斯马胡力为了给我惊喜,引马绕远路,让我看到了山间的瀑布。我感受到了他满当当的欢乐与情谊。

在这丰饶的夏牧场,我之前的那点孤独算什么呢?

(节选自李娟《前山夏牧场》,有删改)

【注释】①猫头鹰属于国家二级保护动物。保护野生动物,人人有责。

22.下列对文章内容的理解,不正确的一项是( )

A.天上的云或凌乱或轻盈,既写云的状态,也隐含了我的感受。

B.我记录古牧道,想象过去的生活,思考古今人们的共同追求。

C.在平凡的清晨被平凡的情景打动,这对我来说是非常偶然的。

D.回家的路上,我们穿过森林、河谷、丛林,看到了不同的风景。

23.请根据文章内容完成思维导图。

24.文章第⑤段的景物描写有什么作用?请从内容、结构两方面简要分析。

25.国文学家托尔斯泰说:“写你的村庄,你就写了世界。”作者在本文中呈现了一个什么样的世界?请结合内容简要分析。

答案

1、安息 陡峭 寨 2.C 3.D 4.D 5.C 6.示例:而知识的获得,离不开读书 7.(1)保尔出身社会底层,深知社会底层人的苦难,他憎恶的是压榨工人、克扣工钱、作威作福的老板以及仗势欺人的伙计,是这些剥削者、霸凌者,而非那些和他一样身处社会底层的工友。

(2)示例一:他将烟末儿撒在瓦西里神父预备做复活节糕的面团里,是因为他探寻真理却遭到神父的无理打骂。

示例二:他偷走德军军官的手枪并把它藏到破砖窑里,是出于对侵略者的憎恨。

示例三:他在冬妮亚面前暴打苏哈里科,是因为他正在钓鱼而苏哈里科先向他发出挑衅,试图将他赶走。

8.(1)示例一:暖阳 暖阳和煦温暖,能驱散阴霾,象征着志愿者满怀热忱,无私关爱和帮助他人。

示例二:星火 星火寓意着“星星之火,可以燎原”,象征着志愿者的点滴善举汇聚人间大爱。

(2)踊跃参与社区服务,关爱孤寡老人,为他们带去温暖与陪伴 协助开展动物保护活动,制作野生动物保护宣传手册,让人与自然更加和谐

9.(1)解放军战士盖起小茅屋

(2)梨花常找机会来照料小茅屋

(3)小姑娘在姐姐(梨花)出嫁后照管小茅屋

(4)瑶族老人给小茅屋送粮食

(5)“我”、老余和老人修葺小茅屋

10、①“我”和老余认为叫“梨花”的哈尼小姑娘是小茅屋主人。

②解放军战士发扬雷锋精神,为了方便过路人,建造了小茅屋。

③三个悬念、两次误会环环相扣、层层递进,使故事情节波澜起伏、扣人心弦,推动故事情节向纵深发展,增强了读者的阅读兴趣。

11、首先借瑶族老人之口插叙了哈尼族姑娘梨花帮助过路人的事;然后借梨花妹妹之口插叙了解放军战士建造小茅屋以及姐姐梨花照料小茅屋的事。

好处:①交代了故事的来龙去脉,解开了“茅屋主人是谁”的悬念;②表现并赞美了解放军战士和梨花姑娘乐于助人的人物形象,体现了作品的主题:雷锋精神的发扬光大。

12、①香气四溢的梨花林与善良的哈尼小姑娘相映生辉,营造出一种景和人融合的意境,表达了作者对小茅屋主人助人为乐精神的赞美,同时照应了文章标题。

13、本文中的“梨花”,表面上指开放在驿路上的梨花,实际上象征着淳朴热情、像梨花般美好的哈尼族小姑娘等人,表达了作者对助人为乐的雷锋精神、对边疆少数民族的淳朴民风、对发扬光大雷锋精神的一代新人的赞美、热爱、崇敬之情。链接材料中,诗人通过对比赞美梨花洁白如玉的姿态和不被风尘所染、高尚纯洁的品质。

14、①络腮胡子司机两次拒绝孩子们搭车。 ② 小伙子让孩子们搭车去看“白塔”。

③孩子们看到的“白塔”到底是什么?

15.(1)运用比喻的修辞手法,将山峦沟壑比作皱纹,生动形象地写出樱桃沟的位置偏僻,交通不便。

(2)“蹿”的意思是向上或向前跳,这是一处动作描写,写出了孩子们动作之迅捷,表现了他们想要搭车看白塔的急切与期待的心情。

16、“小伙子”温柔可亲的性格与“络腮胡子”形成鲜明对比,突出“络腮胡子”的脾气暴躁与不近人情;由“小伙子”来讲述“络腮胡子”为救井场甘愿牺牲自己的英雄行为,补充情节,丰满了“络腮胡子”的人物形象,点明并深化了文章主旨。

17、①小说前半部分中,孩子们一直追寻的“白色的塔”,是他们对大山外面世界的美好幻想;②当孩子们走到“白塔”前,发现之前隐隐约约看到的“白塔”实际是布满泥巴、油污的井架;③当孩子们知道是“络腮胡子”用性命拯救了这座井架时,井架成为了英雄的化身;④最后,现实的井架与理想的“白塔”合为一体,融入了孩子们对理想和现实的全新领悟,成为孩子们永远的精神之塔。

18、B

19、C

20、①首先通过书信以诚相邀,撼动虞世南的入世之心。②其次城外亲迎,以睿智的应对消解了虞世南的顾虑。③最后情志共鸣。既肯定虞世南清廉正直的品格,又强调他“志在天下,心在苍生”的初衷,与其追求明主的理想形成精神共鸣。

21、①以诗明志,呼应前文“腰身挺直”“袖不着纸”的细节,也与标题呼应,凸显其清高自持、不染世俗的文人风骨;

②蝉鸣激越与开篇“山壑”面容形成反差,暗示虞世南从困顿疑虑到心境澄明的转变,暗合其最终选择入唐的释然;

③通过蝉“居高声自远”的特点,暗示真正的贤才无需依附权势,而应凭借德行立身,深化对“士人精神”的思考。

22.C

23. ①感到孤独得近乎尴尬 ②扎克拜妈妈把卡西捡来的代表吉祥的猫头鹰羽毛送给我 ③感受到欢乐与情谊

24. 第⑤段的景物描写,刻画了自己闲暇时在山坡下,溪水边,看到的蒲公英白天绽放和晚上收拢,两种不同的状态以及湛蓝天空中洁白的月亮,渲染了一种宁静祥和的气氛,烘托了人物孤独的心情,为下文我体会、享受孤独,记住看到的做铺垫。

25. 从哈萨克人一人持一只杯子或拎一瓶酒,桌上一堆空酒瓶和花生壳的喝酒场景,看出作者呈现了一个生活贫穷、人民性情豪爽的世界;

从作者记录的最平凡的清晨,看出作者呈现了一个百姓勤劳、生活安乐的世界;

从扎克拜妈妈把卡西捡来的代表吉祥的猫头鹰羽毛送给我,看出作者呈现了一个民风淳朴、百姓善良的世界;

从斯马胡力每天骑马去汽车走的石头路边看一看我有没回来,让我骑马,他步行,让我看山间瀑布,看出作者呈现了一个热情友好、充满爱的世界。

积累与运用

阅读下面摘编自光明网《一路梨花一生芳香》的文字,完成1~3题。

梨花盛开的祖国西南边疆,是作家彭荆风用笔奋斗一生的地方,也是他灵魂ān xī( )之处。

在彭荆风89载人生历程中,他留下了31部________写就的文学作品。作为云南的作家,近70年来他都在写云南边疆,这不在于他是许多云南重大历史事件的亲历者,而是因为他对云南红土高原、对边疆少数民族怀有深厚的感情。为了建设边疆,几十年来,彭荆风多数时间是在少数民族地区生活、工作、战斗,足迹________红河、怒江、澜沧江流域。边疆地势险峻,山路dǒu qiào( ),人民性格________,风俗特异。他的许多作品,都真实地表达了对云南边地的美好感情。因此他也被人称作“永远的边zhài( )亲人”。

1.根据拼音在语段括号内写出相应的字词。

2.下列依次填入横线处的词语,最恰当的一项是( )

A.鞠躬尽瘁 遍及 简朴 B.呕心沥血 普及 简朴

C.呕心沥血 遍及 纯朴 D.鞠躬尽瘁 普及 纯朴

3.语段中画波浪线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A.这不在于他是云南许多重大历史事件的亲历者,而是因为他对云南红土高原、对边疆少数民族怀有深厚的感情。

B.这不仅在于他是许多云南重大历史事件的亲历者,而且因为他对云南红土高原、对边疆少数民族怀有深厚的感情。

C.这不在于他是云南许多重大历史事件的亲历者,而是因为他怀有对云南红土高原、对边疆少数民族的深厚感情。

D.这不仅在于他是云南许多重大历史事件的亲历者,而且因为他对云南红土高原、对边疆少数民族怀有深厚的感情。

4.下列句子标点符号使用符合规范的一项是( )

A.一个十七、八岁的健美青年向我走来,他阳光、帅气。

B.熟悉的树木、村庄、桥梁……等都在不停地后退,成为杜小康眼中的遥远之物。

C.我们应该关注的是传统文化的形式 还是传统文化的内涵?

D. “好哇,你咬人 该死的东西!”奥楚蔑洛夫忽然听见叫喊声,“伙计们,别放走它!这年月,咬人可不行!逮住他!哎哟……哎呦!”

5.将下列句子组成语意连贯的一段话,语序排列正确的一项是( )

①谁能否认,杨利伟的“太空一日”,既是个人价值的实现,也是社会价值的实现;

②“一个有前途的国家不能没有先锋,一个有希望的民族不能没有英雄”,诚哉斯言,英雄是时代的脊梁,是时代的楷模。

③他们不仅志存高远,更甘于奉献,无所保留,他们就是时代的脊梁,他们就是时代的楷模!

④时代洪流静狂都是常态,个人价值的实现与对社会的无私奉献并非矛盾对立,英雄可在追求家国理想中实现个人价值,个人价值实现之时常常也有利于国家。

⑤谁又能否认,老将苏炳添以9秒83刷新了亚洲纪录,既突破了自我,又振奋了时代精神。

⑥时代洪流或静或狂,英雄自是勇立潮头,乘风踏浪,奋楫笃行,指引着人们的精神航向。

A.⑤⑥①④③② B.①③②⑤⑥④

C.②⑥④①⑤③ D.③⑤②④①⑥

6.请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。(不超过15个字)

在这个世界上,易逝去的东西很多,能永驻的只有知识, ,读书,能使自己成为有意义的人;一个民族的强大,也与读书密不可分。

名著阅读

下面是悦悦同学做的名著阅读卡,请你从内容概述中找出表述有误的一处,在对应的横线上加以说明,并帮她补写阅读感受。

名著阅读卡

作品 简介 《钢铁是怎样炼成的》是苏联作家奥斯特洛夫斯基所著的一部长篇小说。

阅读章节 第一部第1、2、3章

内容概述 十二岁那年,保尔被迫离开学校,在车站食堂干活。那里工作繁重、老板苛刻、伙计刁难,保尔受尽凌辱,十分憎恶在那里做会底层人。不久,哥哥阿尔焦姆为他在发电厂找了一份工作。在发电厂,保尔结识了老布尔什维克朱赫来,常听其讲革命故事,心中触动。后来,保尔在湖边钓鱼时结识了冬妮亚,两人交谈投缘,感情逐渐升温,保尔的生活也悄然有了新变化。 (1)表述有误之处:

阅读感受 保尔在少年时期调皮、任性、爱打架,然而他所做之事看似顽劣,却事出有因,能反映出他疾恶如仇、刚直不阿的品质,如:(2)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.育英中学学生会准备成立一个志愿者服务团队,旨在服务校园,服务社会,请你参与筹备工作。

(1)请你仿照示例,为志愿者服务团队取一个简洁而富有创意、意蕴深刻的名字,并说明理由。

示例:(团队名)春风

(理由)春风轻柔温暖,带来生命的气息,象征着志愿者将像春风一样把爱心与温暖送给大家。

团队名:__________

理由:____________________________________________________

(2)同学们拟定了一份《志愿服务倡议书》,请你在横线处再补充两个倡议。

志愿服务倡议书 亲爱的同学们: 志愿服务传递温暖、传递爱心,能促进社会和谐、推动社会进步,能让我们的青春更有意义。为此,我们向大家倡议: 1.积极践行环保理念,捡起校园中的每一片垃圾,让我们的学习环境更美好; 2.___________________________________________________________; 3._____________________________________________________________________________________________________________________________ 同学们,让我们行动起来,在志愿服务中奉献爱心、收获成长,用行动让世界变得更温暖,为社会发展贡献自己的一份力量! 育英中学志愿者服务团队 2025年4月5日

阅读理解

阅读课文选段,回答问题。

①山,好大的山啊!起伏的青山一座挨一座,延伸到远方,消失在迷茫的暮色中。

②这是哀牢山南段的最高处。这么陡峭的山,这么茂密的树林,走上一天,路上也难得遇见几个人。夕阳西下,我们有点儿着急了,今夜要是赶不到山那边的太阳寨,只有在这深山中露宿了。

③同行老余是在边境地区生活过多年的人。正走着,他突然指着前面叫了起来:“看,梨花!”

④白色梨花开满枝头,多么美丽的一片梨树林啊!

⑤我们这才明白,屋里的米、水、干柴,以及那充满了热情的“请进”二字,都是出自那哈尼小姑娘的手。多好的梨花啊!

⑥瑶族老人又说:“过路人受到照料,都很感激,也都尽力把用了的柴、米补上,好让后来人方便。我这次是专门送粮食来的。”

⑦这天夜里,我睡得十分香甜,梦中恍惚在那香气四溢的梨花林里漫步,还看见一个身穿着花衫的哈尼小姑娘在梨花丛中歌唱……

⑧第二天早上,我们没有立即上路,老人也没有离开,我们决定把小茅屋修葺一下,给屋顶加点儿草,把房前屋后的排水沟再挖深一些。一个哈尼小姑娘都能为群众着想,我们真应该向她学习。

⑨我们正在劳动,突然梨树丛中闪出了一群哈尼小姑娘。走在前边的约莫十四五岁,红润的脸上有两道弯弯的修长的眉毛和一对晶莹的大眼睛。我想:她一定是梨花。

⑩瑶族老人立即走到她们面前,深深弯下腰去,行了个大礼,吓得小姑娘们像小雀似的蹦开了,接着就哈哈大笑起来:“老爷爷,你给我们行这样大的礼,不怕折损我们吗?”

老人严肃地说:“我感谢你们盖了这间小草房。”

为头的那个小姑娘赶紧摇手:“不要谢我们!不要谢我们!房子是解放军叔叔盖的。”

接着,小姑娘向我们讲述了房子的来历。十多年前,有一队解放军路过这里,在树林里过夜,半夜淋了大雨。他们想,这里要有一间给过路人避风雨的小屋就好了,第二天早上就砍树割草盖起了房子。她姐姐恰好过这边山上来拾菌子,好奇地问解放军叔叔:“你们要在这里长住?”解放军说:“不,我们是为了方便过路人。是雷锋同志教我们这样做的。”她姐姐很受感动。从那以后,常常趁砍柴、拾菌子、找草药的机会来照料这小茅屋。

原来她还不是梨花。我问:“梨花呢?”

“前几年出嫁到山那边了。”

不用说,姐姐出嫁后,是小姑娘接过任务,常来照管这小茅屋。

我望着这群充满朝气的哈尼小姑娘和那洁白的梨花,不由得想起了一句诗:“驿路梨花处处开。”

9.以“人物与小茅屋之间的故事”为重点快速阅读选文,将文中用横线勾画出的关键句按照小茅屋由盖起到维护的先后顺序重新概述。(按照“什么人+做了什么事”组织语言)

①________________________________________→ ②________________________________________→ ③________________________________________→ ④________________________________________→ ⑤____________________________________ 我为人人,人人为我——雷锋精神的体现

再以“情节中的悬念和误会”为阅读重点进行略读,梳理文中的三个悬念和两次误会,完成下面表格。

悬念 → 经过 → 误会

第一个悬念:初见小茅屋,主人是谁? 遇瑶族老人 第一次误会:“我”和老余认为瑶族老人是小茅屋主人。

第二个悬念:瑶族老人不是小茅屋主人,那主人到底是谁呢? 老人讲述见闻;遇到一群哈尼小姑娘 再次误会:①_____________________________________________________________

第三个悬念:解放军战士为什么要盖小茅屋呢? 解开误会:②_________________________________________________________________

表达效果:

选文运用插叙写了哪两件事?这样的记叙顺序有何好处?请简要分析。

12.选文第⑦段写了“我”的梦境,请根据梦境的内容和氛围,品析梦境在文中的作用。

这天夜里,我睡得十分香甜,梦中恍惚在那香气四溢的梨花林里漫步,还看见一个身穿着花衫的哈尼小姑娘在梨花丛中歌唱……

13.请结合文章内容,说说本文的“梨花”和链接材料中的“梨花”分别寄寓了作者怎样的情感。

【链接材料】桃花人面各相红,不及天然玉作容【注】。总向风尘尘莫染,轻轻笼月倚墙东。 (黄庭坚《次韵梨花》) 【注】玉作容:形容梨花洁白如玉。

阅读下文,回答问题。

白色的塔

程 玮

①还记得那座塔吗,白色的塔?

②那时候,我们樱桃沟还藏在大山的皱纹里,只有一条弯弯曲曲的盘山公路通向外面的世界。外面是什么样儿的?我们都不知道。

③不知从什么时候起,在那重重叠叠的绿色山峦后,隐隐约约地出现了一个白色的东西,像一座塔似的高高矗立着。远远看去,那白塔般的影子就像大海里的一片白帆。

④要是能去那白色的塔影前亲眼看一看,该多好啊!

⑤于是,我们壮着胆子,站在路边,想要搭车前往。可汽车像没长眼睛一样,不理会我们的招手。

⑥终于有一次,我们等到了一个停车检查的络腮胡子大叔,我们满怀希望地围了上去。等他维修好汽车,我们便壮着胆子开口:“大叔,捎我们一段路吧!”络腮胡子转过脸来,不耐烦地问:“捎你们?你们干吗去?”“去看,白塔!”“白塔,哪来的白塔,去去!”他吼完我们,钻进汽车,一溜烟地开走了。

⑦看来,我们的搭车计划需要悄悄进行。

⑧第二天,我们早早地来到土坡上,再次幸运地遇到一辆卡车。它开得特别慢,后面还没有挡板。我们从树丛里蹿出来,小心翼翼地爬上了车。我们真快活呀!白塔的梦终于要实现了。突然车停了,一个人恶狠狠地跳上车,把我们像拎小鸡一样拎起来,扔到了路边的草丛里。

⑨“胆子够大呀,不要命啦!不怕我把你们拉走?”正是那个络腮胡子,他炸雷似的吼了一声,朝我们挥挥拳头。真是冤家路窄!

⑩我们很生气,决定给这个爱发脾气的大叔一点教训。我们准备了一大堆烂泥、石块,可是一连几天,我们都没发现络腮胡子的踪影,好像他已经知道了我们的阴谋,偷偷摸摸地“上天入地”了。

又过了几天,络腮胡子的车终于又出现了。没想到那车这回却主动停了下来。车上跳下一个圆头圆脑的小伙子,他冲着我们笑嘻嘻地吆喝:“喂,小家伙们,干吗呢?”我们相互看看,又看看小伙子身后的车,正是络腮胡子的那辆破车。“你们是不是想搭车呀?上来吧!”“真的?”我们喜出望外。他把我们塞进驾驶室里,发动了汽车,问道:“去哪儿?”“白塔。”我们一齐指着远处那白色的塔影解释说:“喏,就是那儿,那不是白色的塔吗?”小伙子笑了:“哈哈,白塔?走近了你们就知道了!”

汽车开动了。那连绵不尽的山峦第一次在我们眼里像有灵性似的活动了起来,白塔也开始在一道道山脊后时隐时现地移动着。在一个岔路口,汽车停下。“到了,去看你们的白塔吧!”我们扑通扑通跳下车,想到了什么,终于忍不住打听:“叔叔,那个满脸胡子的,怎么不开这辆车了?”“你们认识他?”“对,他不让我们乘车,他没你好!”小伙子脸上的笑容不见了,他慢慢地摇下挡风玻璃,看着远处,低声说:“他已经不在了。”“哪里去了?”“就是不在了。”我们突然明白过来,浑身打了个冷战:“为什么?”“我也不太清楚。听人说,他的车路过这儿时,有辆车油箱着了火。喏,就在那边,油箱若是一爆炸,整个井场,还有你们的白塔就都完了。于是他跳上那辆着火的车,把车开走了。”“那后来呢?” “后来?又不是讲故事,还有什么后来呢……”小伙子说了句什么,但我们谁也没听清,因为发动机又响起来了。

我们慢慢地沿着岔路走进去。两旁的树越来越稀,接着,又出现一个个黄帆布的房子。不一会儿,那座白色的塔无遮无拦地出现在我们面前。

呵,原来这是一座蒙着帆布的铁架子,有许多人戴着奇怪的铁帽子围着它在忙碌。它也不是白色的,它上面有很多泥,还有很多油迹。不如我们想象的那样洁白、神秘。

淡淡的雾从周围的树林里升起来,我们踏着车辙一步步往回走,可不知怎么,我们总觉得有什么东西在后面严肃地注视着我们。回过头去,只见那井架高高地、庄严地矗立在树林中。衬着玫瑰色的天空,它又成了一座白色的塔。

它是塔。它真的是白色的塔。

白色的塔在大山深处矗立着。唉,那真的是很久以前的事儿了。可我们都还记着它。

(有删改)

14.小说围绕着孩子们去看白塔而展开,讲述了一个曲折动人的故事。请根据下面的提示,从不同角度梳理小说的故事情节。

从情节的角度 从技巧的角度

开端:孩子们渴望见到“白塔”。 悬念:③________________________ _________________________________

发展:①________________________ _________________________________

高潮:②________________________ _________________________________ 结局:发现“白塔”原来是一座井架。

结局:见到“白塔”。

15.联系上下文,赏析下面句子中加点词语的表达效果。

(1)那时候,我们樱桃沟还藏在大山的皱纹里,只有一条弯弯曲曲的盘山公路通向外面的世界。

(2)我们从树丛里蹿出来,小心翼翼地爬上了车。

“小伙子”这个角色,在本文中有什么作用?

17、“白色的塔”在文中多次出现,所指不尽相同。请结合文章情节的发展,说说“白色的塔”的含义发生了怎样的变化。

(三)阅读下面的文字,完成下面小题。

高自远

张爱国

虞世南端坐在当门的椅子上,蒲扇在手中半天不摇不动,干瘦的脸上“山壑”卷叠,眼看着就要将两只眼睛给卷了进去。窗下,陆柬之伏在案前写字,久之,肩膀不由得稍稍向右倾斜。

“柬之。”虞世南慢慢站起身,脖子细长,肩膀瘦削嶙峋,要不是领口扎得紧,长衫定然从双肩上嘟噜下来。“舅父。”陆柬之急忙坐正,继续书写。

“柬之,手袖。”虞世南走过来,点了点陆柬之触到纸上的袖口,转身又坐回椅上,“柬之,今夜你心有旁骛,歇下吧。”

陆柬之搁笔,站到虞世南身旁,为他打扇:“舅父,即便秦王李世民是个贤良之主,但是唐帝李渊究竟是何种人?若也像他那表弟隋帝杨广一般,李世民又能奈其何?况且,那太子李建成……”

虞世南不说话,满脸“山壑”似是全部堆蹙到眉间。自从几天前接到秦王李世民派人送来的书信,他几乎就是这般模样了。

秦王李世民有意邀请虞世南入唐,向他描述大唐朝廷的新气象、大唐君臣的新气象,还细说他秦王府里的一众文武大臣,房玄龄、杜如晦、尉迟敬德等,都在秦王府里各得其所,各用其力。李世民最后写道:“虞伯施耿直刚烈,直言敢谏,天下共闻,乃大唐和李世民心之所渴、目之所望之大才。”阅罢书信,虞世南那颗“专心书艺,不问世事”的心又动了,却也不免疑虑:自古以来,哪家帝王口上都是爱才惜才,然而真做者又能几人?

“柬之,李世民绝非等闲之王,秦王府终究盛他不下。他欲为之事,欲用之人,李渊、李建成拦他不得。”虞世南宽慰陆柬之。今日午后,几位长安友人的来信,使他终于消除疑虑,他知道,李世民正是他几十年里苦苦寻觅的贤良之主。

“舅父,既然如此,就给秦王回信吧。”夜风渐起,陆柬之看着舅舅稀疏的白发在风中凌乱飘舞,不自觉眼眶发湿。

“柬之,舅父已年过花甲,时日不多。回首这一生,算上这一次,已然……唉!不堪回首,不堪说道。”虞世南摇了摇头,像是终是下了决心,“回信吧。”

不久后的一个黄昏,虞世南到达长安。李世民亲率秦王府上下一众人等到城外迎接。虞世南刚跨下轿,李世民就上前紧紧抓住他的手:“虞伯施入唐,大唐之幸!”不料虞世南头一昂:“敢问秦王,我虞世南初为陈朝的官,陈不久灭国。我就辅佐隋朝,隋也不日亡国。我还辅佐过窦建德,可才几天啊,他就被你擒杀。我跟谁,谁灭亡。你说,我入唐,唐究竟何幸之有?”见李世民愣住,虞世南得意一笑。

李世民忽然大笑:“诸位,我方才所言者何?虞世南一到,李世民就别想听他一句好话,也别想做出一件坏事。伯施,此不正是大唐之幸?”李世民说着,接引虞世南上轿,同乘入城。

秦王府里,接风宴刚刚开始,李世民举酒道:“诸位,为大唐今日幸得大才……”

“秦王,我虞世南跟谁谁亡,此为何种大才?”虞世南端坐席中,冷言道。

“问得好!虞世南乃天下大才,世人皆知。世人也知虞世南曾为那陈叔宝、杨广、窦建德所得,然不知他们从未真正得有虞世南。”

“此话怎讲?”虞世南两只眼睛寒光凌厉,直直盯着李世民问。

“那些年里,你给过陈叔宝、杨广、窦建德多少回直言进谏?他们可有过一回听取采纳?如此看来,那陈叔宝、杨广、窦建德,得有虞世南否?”

虞世南心里一震,忙欲起身,又急忙端坐:“秦王殿下口口声声陈叔宝、杨广、窦建德,是在提醒虞世南、诸位、天下和后世之人,虞世南乃四朝臣子、贰臣之人、趋炎附势之徒吧。”

李世民吃惊地看向虞世南。一旁的陆柬之急忙插话道:“殿下,此乃舅父心病。”

李世民抓起虞世南的手:“伯施,你也在乎这一点吗?你跟随陈叔宝、杨广、窦建德,究竟所为者何?我李世民不知吗?在座诸位、天下人不知吗?你虞世南内心里不知吗?”

“是啊,舅父,你平生志在天下,心在苍生,天下尽知,后世也会知之。”陆柬之眼里泪花闪动。

“伯施,我听闻你写字时腰身挺直,坐姿端正,手腕轻虚,袖不着纸——端正则不偏斜,不着纸则不染尘。你写字如此,为人更是如此。故而,你之高名,自然流行,天下共知。你又何忧之有?”

虞世南起身,“扑通”一声跪到秦王李世民脚下,泣不成声。李世民急忙起身扶人:“伯施不必如此。来,给诸位现一手。”有人立即捧来笔墨,铺开纸。

虞世南提笔,转头看向府外。初秋的燥热尚未退去,繁星满天。忽然,梧桐树上蝉鸣激越。继而,远远近近,蝉声一片,交织在长安城万家灯火之上。虞世南微微颔首,舔墨落毫:

垂緌饮清露,

流响出疏桐。

居高声自远,

非是藉秋风。

“好!好字!好诗!”李世民拊掌大笑。虞世南举盏痛饮。

18.下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是( )

A. 虞世南虽表面“专心书艺,不问世事”,但内心始终渴望辅佐明主,因此李世民的信让他重新萌发入世之志。

B. 陆柬之对舅父的担忧,既源自于对李渊、李建成秉性的疑虑,也暗含对李世民能否真正重用贤才的隐忧。

C. 李世民用“写字袖不着纸”的细节类比虞世南的品格,既赞其书法境界,更赞其为人高洁不染世俗之尘。

D. 虞世南入长安时质问李世民“我入唐,唐究竟何幸之有”,表面是自嘲“克主”,实则试探李世民的胸襟与诚意。

19. 下列对文本艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A. 开篇对虞世南外貌的描写,以“山壑卷叠”比喻皱纹,既显出人物的苍老,又暗示其内心因抉择而生的沟壑纵横。

B. 李世民在面对虞世南的故意刁难时“忽然大笑”,这一细节生动刻画其不拘小节、机敏睿智、善于应对的统帅形象。

C. 虞世南作诗前“梧桐树上蝉鸣激越”的描写,以声衬静,为后文其以蝉自喻的诗歌创作营造出清冷孤寂的氛围。

D. 文本以历史人物为原型,通过虚构对话与心理描写等,在宏大叙事中注入人性化视角,增强了故事性和感染力。

20. 李世民是如何一步步化解虞世南的疑虑的?请结合文本简要分析。

21. 文本结尾处虞世南写下咏蝉诗,这一情节有何深意?请结合全文分析。

(四)阅读下面的文字,完成各题。

突然出现的我

李娟

①小时候我家在城里开着一个小商店,店里有着高高的柜台,铺着厚厚的木板。喝酒的人一个挨一个靠在上面高谈阔论,一人持一只杯子或拎一瓶酒。桌上一堆空酒瓶和花生壳。这是我最早接触的哈萨克人。那时我一点也不懂哈萨克语,虽说每日相处,但还是感觉距离遥远,像面临踞天险为关的城池。

②如今,我会说一些哈萨克语了,起码能维持最基本的一些交流,但仍面临着那个城池,难以往前再走一步。

③记得刚刚进入扎克拜妈妈的家庭生活时,一天傍晚扎克拜妈妈让我去看看骆驼在不在南面大山那边。我跑到山上巡视了一番,跑回家气喘吁吁地报告:“骆驼没有!只有‘山羊’!”但当时我还不会“山羊”的哈萨克语,一着急,就用手摸了一把下巴,做出捋胡子的样子:“这个嘛,有的!”

④扎克拜妈妈恍然大悟,大笑而去。从此之后,每当派我去赶山羊的时候,大家就会冲我捋胡子:“李娟,快去!”这当然只是一个笑话,但时间久了,这样的笑话一多,却让我感到孤独得近乎尴尬。

⑤闲暇时候,总是一个人走很远很远,却总是无法抵达想去的那个地方。山坡下,溪水边,蒲公英在白天浓烈地绽放,晚上则仔细地收拢花瓣。洁白轻盈的月亮浮在湛蓝明亮的天空中,若有所知。月亮圆的时候,全世界再也没有什么比月亮更圆。月亮弯的时候,全世界又再没有什么比月亮更弯。

⑥也许我并不孤独,只是太热情……无论如何,我点点滴滴地体会着这孤独,又深深地享受着它。我藉由这孤独而把持自己,不悲伤,不烦躁,平静清明地一天天生活。记住看到的,藏好得到的。

⑦我记录着云。有一天,天上的云如同被一根大棒子狠狠乱搅一通似的,眩晕地胡乱分布。另外一天,云层则像一大幅薄纱巾轻轻抖动在天空。

⑧我记录着路。那些古牧道,那些从遥远的年代里就已经缠绕在悬崖峭壁间的深重痕迹。我想象过去的生活,那时,人们几乎一无所有……荒蛮艰辛,至纯至真。但是,无论他们,还是我们,都渴望着更幸福更舒适的生活,这一点永远没有改变。

⑨我记下了最平凡的一个清晨。半个月亮静止在移动的云海中,我站在山顶,站在朝阳对面。看到扎克拜妈妈正定定地站在南边草坡上。更远的地方,斯马胡力牵着马从西边走来。更更远的地方,稀疏的松林里,卡西穿着红色的外套慢慢往山顶爬去。这样的情景之前无论已经看到过多少次,每一次还是会被突然打动。

⑩一个阴沉的下午,天上的太阳只剩一个发光的圆洞,大约快下雨了。赶牛的卡西回到家后,显得很疲惫,头发上插着一根羽毛。我开始以为是她穿过丛林时不小心挂上的,谁知她一到家就小心取下来,递给扎克拜妈妈。我突然想到,这大约就是猫头鹰羽毛吧。据说哈萨克族将猫头鹰①羽毛视为吉祥的事物,我想问是不是,却不知'猫头鹰'这个词怎么说,就睁只眼闭只眼地模仿了一下,她们一下子明白了,扎克拜妈妈说是。卡西说羽毛是捡来的,扎克拜妈妈仔细地抚摸它,把弄弯的毛捋顺了,然后送给我,让我夹进自己的本子里。我不禁欢喜起来,真心地相信这片羽毛的吉祥。那是第一次感觉自己不那么孤独。

有一次我出远门,因为没电话,大家不知道我回来的确切日期,斯马胡力就每天骑马去汽车走的石头路边看一看。后来还真让他给碰到了。可是马只有一匹,还要驮我的大包小包,于是他让我骑马,自己步行。我们穿过一大片森林、一条白桦林密布的河谷,还有一大片开阔的坡顶灌木丛,走了两个多小时才回到冬库儿的家中。路上,斯马胡力为了给我惊喜,引马绕远路,让我看到了山间的瀑布。我感受到了他满当当的欢乐与情谊。

在这丰饶的夏牧场,我之前的那点孤独算什么呢?

(节选自李娟《前山夏牧场》,有删改)

【注释】①猫头鹰属于国家二级保护动物。保护野生动物,人人有责。

22.下列对文章内容的理解,不正确的一项是( )

A.天上的云或凌乱或轻盈,既写云的状态,也隐含了我的感受。

B.我记录古牧道,想象过去的生活,思考古今人们的共同追求。

C.在平凡的清晨被平凡的情景打动,这对我来说是非常偶然的。

D.回家的路上,我们穿过森林、河谷、丛林,看到了不同的风景。

23.请根据文章内容完成思维导图。

24.文章第⑤段的景物描写有什么作用?请从内容、结构两方面简要分析。

25.国文学家托尔斯泰说:“写你的村庄,你就写了世界。”作者在本文中呈现了一个什么样的世界?请结合内容简要分析。

答案

1、安息 陡峭 寨 2.C 3.D 4.D 5.C 6.示例:而知识的获得,离不开读书 7.(1)保尔出身社会底层,深知社会底层人的苦难,他憎恶的是压榨工人、克扣工钱、作威作福的老板以及仗势欺人的伙计,是这些剥削者、霸凌者,而非那些和他一样身处社会底层的工友。

(2)示例一:他将烟末儿撒在瓦西里神父预备做复活节糕的面团里,是因为他探寻真理却遭到神父的无理打骂。

示例二:他偷走德军军官的手枪并把它藏到破砖窑里,是出于对侵略者的憎恨。

示例三:他在冬妮亚面前暴打苏哈里科,是因为他正在钓鱼而苏哈里科先向他发出挑衅,试图将他赶走。

8.(1)示例一:暖阳 暖阳和煦温暖,能驱散阴霾,象征着志愿者满怀热忱,无私关爱和帮助他人。

示例二:星火 星火寓意着“星星之火,可以燎原”,象征着志愿者的点滴善举汇聚人间大爱。

(2)踊跃参与社区服务,关爱孤寡老人,为他们带去温暖与陪伴 协助开展动物保护活动,制作野生动物保护宣传手册,让人与自然更加和谐

9.(1)解放军战士盖起小茅屋

(2)梨花常找机会来照料小茅屋

(3)小姑娘在姐姐(梨花)出嫁后照管小茅屋

(4)瑶族老人给小茅屋送粮食

(5)“我”、老余和老人修葺小茅屋

10、①“我”和老余认为叫“梨花”的哈尼小姑娘是小茅屋主人。

②解放军战士发扬雷锋精神,为了方便过路人,建造了小茅屋。

③三个悬念、两次误会环环相扣、层层递进,使故事情节波澜起伏、扣人心弦,推动故事情节向纵深发展,增强了读者的阅读兴趣。

11、首先借瑶族老人之口插叙了哈尼族姑娘梨花帮助过路人的事;然后借梨花妹妹之口插叙了解放军战士建造小茅屋以及姐姐梨花照料小茅屋的事。

好处:①交代了故事的来龙去脉,解开了“茅屋主人是谁”的悬念;②表现并赞美了解放军战士和梨花姑娘乐于助人的人物形象,体现了作品的主题:雷锋精神的发扬光大。

12、①香气四溢的梨花林与善良的哈尼小姑娘相映生辉,营造出一种景和人融合的意境,表达了作者对小茅屋主人助人为乐精神的赞美,同时照应了文章标题。

13、本文中的“梨花”,表面上指开放在驿路上的梨花,实际上象征着淳朴热情、像梨花般美好的哈尼族小姑娘等人,表达了作者对助人为乐的雷锋精神、对边疆少数民族的淳朴民风、对发扬光大雷锋精神的一代新人的赞美、热爱、崇敬之情。链接材料中,诗人通过对比赞美梨花洁白如玉的姿态和不被风尘所染、高尚纯洁的品质。

14、①络腮胡子司机两次拒绝孩子们搭车。 ② 小伙子让孩子们搭车去看“白塔”。

③孩子们看到的“白塔”到底是什么?

15.(1)运用比喻的修辞手法,将山峦沟壑比作皱纹,生动形象地写出樱桃沟的位置偏僻,交通不便。

(2)“蹿”的意思是向上或向前跳,这是一处动作描写,写出了孩子们动作之迅捷,表现了他们想要搭车看白塔的急切与期待的心情。

16、“小伙子”温柔可亲的性格与“络腮胡子”形成鲜明对比,突出“络腮胡子”的脾气暴躁与不近人情;由“小伙子”来讲述“络腮胡子”为救井场甘愿牺牲自己的英雄行为,补充情节,丰满了“络腮胡子”的人物形象,点明并深化了文章主旨。

17、①小说前半部分中,孩子们一直追寻的“白色的塔”,是他们对大山外面世界的美好幻想;②当孩子们走到“白塔”前,发现之前隐隐约约看到的“白塔”实际是布满泥巴、油污的井架;③当孩子们知道是“络腮胡子”用性命拯救了这座井架时,井架成为了英雄的化身;④最后,现实的井架与理想的“白塔”合为一体,融入了孩子们对理想和现实的全新领悟,成为孩子们永远的精神之塔。

18、B

19、C

20、①首先通过书信以诚相邀,撼动虞世南的入世之心。②其次城外亲迎,以睿智的应对消解了虞世南的顾虑。③最后情志共鸣。既肯定虞世南清廉正直的品格,又强调他“志在天下,心在苍生”的初衷,与其追求明主的理想形成精神共鸣。

21、①以诗明志,呼应前文“腰身挺直”“袖不着纸”的细节,也与标题呼应,凸显其清高自持、不染世俗的文人风骨;

②蝉鸣激越与开篇“山壑”面容形成反差,暗示虞世南从困顿疑虑到心境澄明的转变,暗合其最终选择入唐的释然;

③通过蝉“居高声自远”的特点,暗示真正的贤才无需依附权势,而应凭借德行立身,深化对“士人精神”的思考。

22.C

23. ①感到孤独得近乎尴尬 ②扎克拜妈妈把卡西捡来的代表吉祥的猫头鹰羽毛送给我 ③感受到欢乐与情谊

24. 第⑤段的景物描写,刻画了自己闲暇时在山坡下,溪水边,看到的蒲公英白天绽放和晚上收拢,两种不同的状态以及湛蓝天空中洁白的月亮,渲染了一种宁静祥和的气氛,烘托了人物孤独的心情,为下文我体会、享受孤独,记住看到的做铺垫。

25. 从哈萨克人一人持一只杯子或拎一瓶酒,桌上一堆空酒瓶和花生壳的喝酒场景,看出作者呈现了一个生活贫穷、人民性情豪爽的世界;

从作者记录的最平凡的清晨,看出作者呈现了一个百姓勤劳、生活安乐的世界;

从扎克拜妈妈把卡西捡来的代表吉祥的猫头鹰羽毛送给我,看出作者呈现了一个民风淳朴、百姓善良的世界;

从斯马胡力每天骑马去汽车走的石头路边看一看我有没回来,让我骑马,他步行,让我看山间瀑布,看出作者呈现了一个热情友好、充满爱的世界。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读