高中信息技术教科版(2019)2.2 做出判断的分支 教案(表格式)

文档属性

| 名称 | 高中信息技术教科版(2019)2.2 做出判断的分支 教案(表格式) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 228.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 教科版(2019) | ||

| 科目 | 信息技术(信息科技) | ||

| 更新时间 | 2025-05-13 21:47:45 | ||

图片预览

文档简介

教学设计

教科书版本及章节 教育科学出版社《信息技术》(必修1)第二单元第二节

课题 做出判断的分支

课型 新授课□ 章/单元复习课□ 专题复习课□习题/试卷讲评课□ 学科实践活动课□ 其他□

教学内容分析

本节课以项目 “最适宜的运动心率计算器”引领学生历经分析问题、设计算法、编写代码、调试运行的过程。在项目学习过程中复习常量、变量、运算符与表达式、赋值语句、数据类型、输入输出函数等程序设计的基础内容,学习布尔数据类型及其运算,学习Python分支语句,最终用所学的知识编程计算适宜运动心率问题程序。

学习者分析

高中生有一定的逻辑思维能力,具有一定的提出问题、思考问题和解决问题的能力。虽然对解决实际问题有着浓厚的兴趣,但对于编程计算,大多数同学会感觉复杂,找不到解决问题的思路。考虑到大多数学生在初中都没有接触到利用计算机来进行编程方面的内容,因此在利用Python语言来进行编程方面的基础可以说是零,老师就要从最简单、最基础的方面来引导这些零起点的学生。

学习目标确定

通过“最事宜运动心率计算器”问题活动分析,计算机解决问题的过程是分析问题、设计算法、编写程序、调试程序。学生初步体验算法描述语言的生成过程是先提炼问题的自然语言算法描述,在转化为问题的精准流程图算法描述,在项目学习过程中复习常量、变量、运算符与表达式、赋值语句、数据类型、输入输出函数等程序设计的基础内容,学习布尔数据类型及其运算,学习Python分支语句,最终用所学的知识编程计算适宜运动心率问题程序。

学习重点难点

【教学重点】学习布尔数据类型及其运算,学习Python分支语句,编写分支结构程序要严格按缩进格式书写。【难点、关键】是Python程序设计语言分支语句的理解与应用。

学习评价设计

教学过程 教师活动 学生活动 设计意图及资源准备

活动一作业导入(5分钟) 1、师生一起分享学生课下完成的“分性别计算适宜运动心率”问题作业情况:分性别计算适宜运动心率男性适宜运动心率=(220-年龄-安静心率)x(60%~80%)+安静心率。女性适宜运动心率=(210-年龄-安静心率)x(60%~80%)+安静心率。如何分别计算适宜运动心率呢?2、复习分支结构是一种根据给定的条件进行判断的结构。常见的分支结构有:单分支结构和双分支结构和多分支结构。单分支结构:If 条件:语句或语句组 A双分支语句:If 条件:语句或语句组 Aelse:语句或语句组 B强调作业的规范性:出示作业评价量规: “分性别计算适宜运动心率”问题作业有 位学生完成,优秀的有 位。 通过关注学生作业,观察是否引起了学生的兴趣 。

活动二分析问题设计算法(10分钟) 1、我们发现 公式中 220 或 210 会因为性别不同而变化我们可以用一个变量 n 来表示。于是可以把公式写成适宜运动心率=(n-年龄-安静心率)x(60%~80%)+安静心率。(性别:男n=220,女n=210 )2、计算机编程计算需要解决的问题是什么?换言之,分性别计算适宜运动心率自然语言算法描述是:①输入年龄、安静心率、性别。②根据性别,来确定 n 的取值。③计算适宜运动心率的低值和高值。④输出适宜运动心率范围。对比上节课的活动,我们需要解决的新问题是输入性别后,根据性别来确定 n 的取值。而这一判断功能我们可以采用分支结构来实现。 学生倾听学生按组完成两个任务:画出分性别计算适宜运动心率范围流程图算法描述。 听学生的回答,了解学生对计算机解决问题的过程掌握得如何 。在已有的经验的基础上, 体验计算机分析问题的过程。

教学过程 教师活动 学生活动 设计意图及资源准备

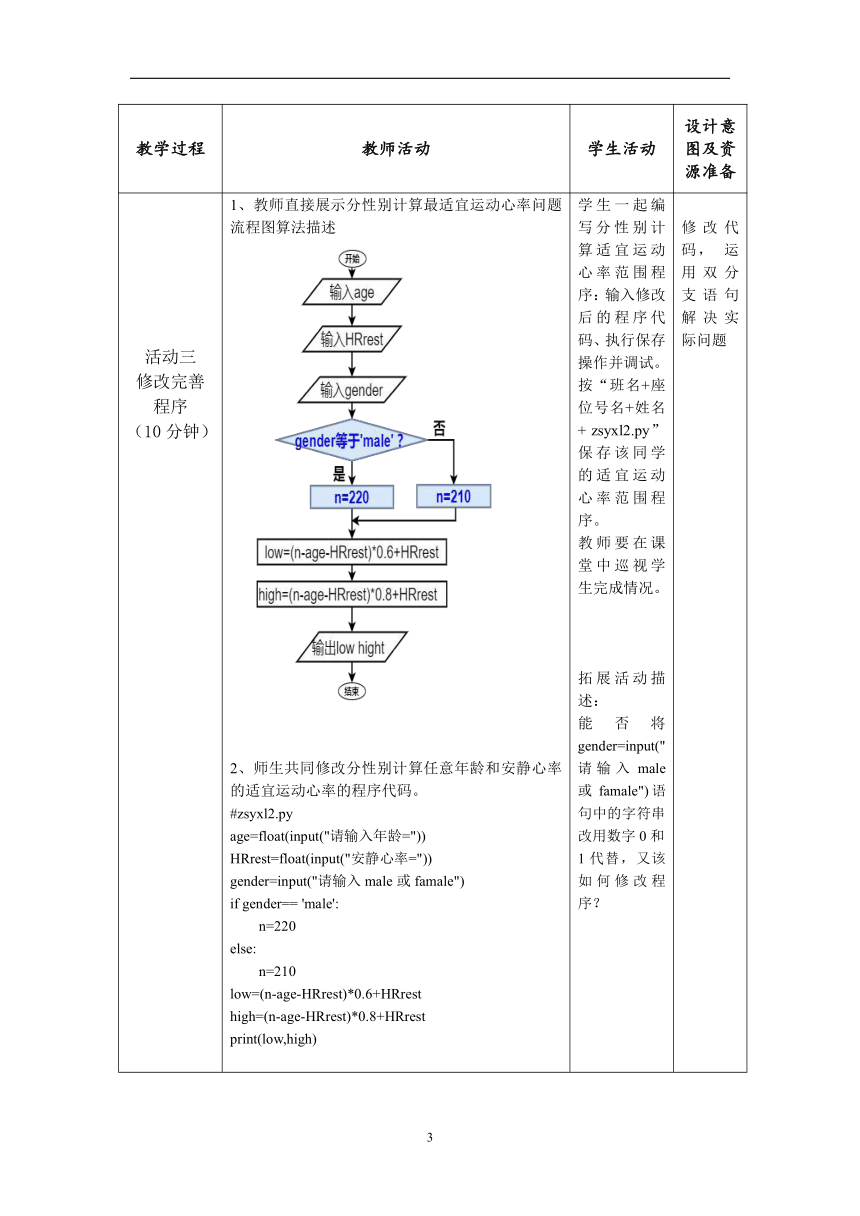

活动三修改完善程序(10分钟) 1、教师直接展示分性别计算最适宜运动心率问题流程图算法描述2、师生共同修改分性别计算任意年龄和安静心率的适宜运动心率的程序代码。#zsyxl2.pyage=float(input("请输入年龄="))HRrest=float(input("安静心率="))gender=input("请输入male或famale")if gender== 'male': n=220else: n=210low=(n-age-HRrest)*0.6+HRresthigh=(n-age-HRrest)*0.8+HRrestprint(low,high) 学生一起编写分性别计算适宜运动心率范围程序:输入修改后的程序代码、执行保存操作并调试。按“班名+座位号名+姓名+ zsyxl2.py”保存该同学的适宜运动心率范围程序。教师要在课堂中巡视学生完成情况。拓展活动描述:能否将gender=input("请输入male或famale")语句中的字符串改用数字0和1代替,又该如何修改程序? 修改代码, 运用双分支语句解决实际问题

教学过程 教师活动 学生活动 设计意图及资源准备

活动四继续学习分支结构(15分钟) 拓展活动描述:修改以上活动程序 ,使其可以输入年龄、安静心率、性别和运动后心率,能根据计算出来的适宜运动心率,输出反馈结果。如:“您的运动心率太低,请适当提高”、“您的运动心率正好,请保持”、“您的运动心率太高,请适当降低”。1、 分析问题需要解决的新问题是什么?①输入运动后的心率②判断运动后心率在哪个区间,并反馈2、 设计算法“判断并反馈”的算法如果运动后心率high输出“您的运动心率太高,请适当降低”否则 输出“您的运动心率正好,请保持①多分支结构和多分支语句if 条件 1:语句或语句组 1elif 条件 2:语句或语句组 2…… else:语句或语句组 n②对照算法,补充程序sportHR= float(input("请输入运动后心率="))if sportHRhigh:print ("您的运动心率太高,请适当降低" ) else:print ("您的运动心率正好,请保持" ) 学生一起输入修改后的程序代码、执行保存操作并调试。按“班名+座位号名+姓名+ zsyxl3.py”保存该同学的适宜运动心率范围程序。 修改代码, 运用多分支语句,师生一起编写程序。

活动五总结(5分钟) 当程序中需要根据给定的条件来判断程序执行的走向时,可以用分支语句来实现。1、单分支语句 、双分支语句和多分支语句编写分支结构程序要严格按缩进格式书写。3、强调条件表达式的值是布尔数据类型,在分支语句中的应用。 学生一共有位上交课堂作业,答对有 位,答错有 位。 梳理Pythong分支语句应用和条件表达的应用。

板书设计

(板书完整呈现教与学活动的过程,最好能呈现建构知识结构与思维发展的路径与关键点。使用PPT应注意呈现学生学习过程的完整性)“分性别计算最适宜运动心率”问题计算机解决问题的过程:提炼问题的自然语言算法描述。画出“分性别计算最适宜运动心率”问题流程图算法描述。编写“分性别计算最适宜运动心率”问题程序。调试“分性别计算最适宜运动心率”问题程序。“最适宜运动心率”问题计算机解决问题的过程:1、提炼问题的自然语言算法描述。2、画出“最适宜运动心率”问题流程图算法描述。3、编写“最适宜运动心率”问题程序。4、调试“最适宜运动心率”问题程序。

作业与拓展学习设计

请同学们按照计算机解决问题过程完成,并在纸上或word文件中完成“分性别计算任意年龄和安静心率的最适宜运动心率”问题解题报告。“分性别计算任意年龄和安静心率的最适宜运动心率”问题解题报告组成:1、提炼问题的自然语言算法描述保存到Word文件中。2、画出“分性别计算最适宜运动心率”问题流程图算法描述保存到Word文件中。3、编写“分性别计算最适宜运动心率”问题程序,按“班名+座位号名+姓名+ zsyxl3.py保存。4、调试“分性别计算最适宜运动心率”问题程序。请同学们进一步思考如何修改程序:可实现输入年龄、安静心率、性别和运动后心率,能根据计算出来的适宜运动心率,输出反馈建议。如:“您的运动心率太低,请适当提高”、“您的运动心率正好,请保持”、“您的运动心率太高,请适当降低”。

特色学习资源分析、技术手段应用说明

强调作业的规范性:制定作业评价量规:

课后说课反思

《信息技术课程标准》明确指出,教学评价在教学过程中起着激励导向和质量监控的作用。 “应围绕信息技术课程标准规定的培养目标,评价教与学,保证信息技术学科教学目标的达成”;注重学生在学习过程中的学习表现、情感体验以及学习成果的整体考核,以便客观地反映出学生的学习现状和发展水平。 教学中,教师应结合学生的学习实际和教学的需要,对学生的学习过程进行评价,从而促进信息技术教学质量的提高。下面以主题编程设计教学为例,介绍怎样运用过程性评价,促进信息技术教学质量的提高。 一、过程性评价的实质 新课程理念注重“过程性”评价,其“过程”是课程实施的过程,也是学生通过课程活动获得发展的过程。这样的过程不仅有延续性的一面,也有阶段性的一面。从延续性的一面来看,评价关注的是在发展过程中的情感态度和行为表现;从阶段性的一面来看,评价关注的是每一阶段的学习效果,包括智能的与情感态度的效果。无论是哪一方面,都要求教师更加关注学生日常学习状况。 二、过程性评价在教学中的应用 主题编程设计教学的目标是:在学习编程制作的基础上,完成以“探索与创新”为主题的主题编程设计,培养学生运用信息技术培养计算思维和数字化学系与创新的能力。为此,可进行如下的教学设计:(1)确定主题,分析问题;(2)提炼自然语言算法描述(3)绘制流程图算法描述;(4)编写程序,调试维护;(5)创作Word文件格式或PPT文件格式或视频格式解题报告;(6)交流展示。在上述内容教学设计中,引入过程性评价的缘由实施方式和实施效果如下。 1.引入过程性评价的缘由 根据以往的教学经验,每次到学生作品交流展示时,总有部分学生拿不出自己的作品。经过仔细分析,导致学生不能完成作品的原因有:(1)学生在上述学习的某个环节中,跟不上教师的进度,出现掉队现象,导致不能完成作品;(2)学生制作的作品被自己或他人误删除,打击了学生的学习热情,导致学生丧失了完成作品的信心;(3)某些学生存在浑水摸鱼的学习态度,想着教师平时也不检查,反正最后又不是我自己没完成作业,因此每次上信息技术课只是玩计算机,而不是学习计算机的相关知识。通过上述分析,认识到仅有结果性评价不能实现教学目标,应该把学生平时信息技术操作和运用信息技术解决实际问题过程中的表现记录下来,全面评估学生在信息技术操作能力、运用信息技术解决实际问题的能力以及相关情感态度与价值观的形成。由此产生了在进行“主体编程设计”教学中使用过程性评价的想法。 2.过程性评价的实施 考虑到学生的信息技术操作水平,根据教学实际及相关条件,在实施评价过程中,采用了现场观察和学习档案卡两种方式考察学生日常学习状况。通过实践发现两种方式结合使用,可以对学生的日常学习情况进行记录了解,从而有利于教师及时调整教学内容,改进教学方式,进一步提高课堂实效。 3.过程性评价有助于提高信息技术学科教学的有效性 用日常观察和学习档案卡,对学生每个学习阶段进行评价,发现运用过程性评价确实能够激发学生学习、应用信息技术的兴趣,帮助学生逐步提高信息素养,进一步提高信息技术的课堂教学质量。过程性评价不仅是一种学生学习过程的评价手段,而且有助于形成融洽的师生关系。 三、运用过程性评价的反思 在典型编程作品创作、项目研究和主题活动中,运用过程性评价,可以实现: 1.过程性评价和教学活动的相互交融,有利于及时发现问题,改错纠偏,有良好的导向作用。 2.不刻意追求评价的客观性和精确性,不刻意追求评价环境和程序的正规和严肃,有利于学生在一个宽松的环境中展示自己的才能。 3.在学习过程中,注重连续性,注重相互交融的过程性评价,促进师生之间、学生之间的互动与合作,促进良好学习氛围的形成。 评价是一种艺术,评价是一种手段,但评价不是目的。过程性评价对教育目标的实现有积极的促进作用。要提高学生的信息技术能力和信息技术课的教学质量,应避免传统评价中的缺陷,让过程性评价在教学实践中熠熠生辉!

√

PAGE

7

教科书版本及章节 教育科学出版社《信息技术》(必修1)第二单元第二节

课题 做出判断的分支

课型 新授课□ 章/单元复习课□ 专题复习课□习题/试卷讲评课□ 学科实践活动课□ 其他□

教学内容分析

本节课以项目 “最适宜的运动心率计算器”引领学生历经分析问题、设计算法、编写代码、调试运行的过程。在项目学习过程中复习常量、变量、运算符与表达式、赋值语句、数据类型、输入输出函数等程序设计的基础内容,学习布尔数据类型及其运算,学习Python分支语句,最终用所学的知识编程计算适宜运动心率问题程序。

学习者分析

高中生有一定的逻辑思维能力,具有一定的提出问题、思考问题和解决问题的能力。虽然对解决实际问题有着浓厚的兴趣,但对于编程计算,大多数同学会感觉复杂,找不到解决问题的思路。考虑到大多数学生在初中都没有接触到利用计算机来进行编程方面的内容,因此在利用Python语言来进行编程方面的基础可以说是零,老师就要从最简单、最基础的方面来引导这些零起点的学生。

学习目标确定

通过“最事宜运动心率计算器”问题活动分析,计算机解决问题的过程是分析问题、设计算法、编写程序、调试程序。学生初步体验算法描述语言的生成过程是先提炼问题的自然语言算法描述,在转化为问题的精准流程图算法描述,在项目学习过程中复习常量、变量、运算符与表达式、赋值语句、数据类型、输入输出函数等程序设计的基础内容,学习布尔数据类型及其运算,学习Python分支语句,最终用所学的知识编程计算适宜运动心率问题程序。

学习重点难点

【教学重点】学习布尔数据类型及其运算,学习Python分支语句,编写分支结构程序要严格按缩进格式书写。【难点、关键】是Python程序设计语言分支语句的理解与应用。

学习评价设计

教学过程 教师活动 学生活动 设计意图及资源准备

活动一作业导入(5分钟) 1、师生一起分享学生课下完成的“分性别计算适宜运动心率”问题作业情况:分性别计算适宜运动心率男性适宜运动心率=(220-年龄-安静心率)x(60%~80%)+安静心率。女性适宜运动心率=(210-年龄-安静心率)x(60%~80%)+安静心率。如何分别计算适宜运动心率呢?2、复习分支结构是一种根据给定的条件进行判断的结构。常见的分支结构有:单分支结构和双分支结构和多分支结构。单分支结构:If 条件:语句或语句组 A双分支语句:If 条件:语句或语句组 Aelse:语句或语句组 B强调作业的规范性:出示作业评价量规: “分性别计算适宜运动心率”问题作业有 位学生完成,优秀的有 位。 通过关注学生作业,观察是否引起了学生的兴趣 。

活动二分析问题设计算法(10分钟) 1、我们发现 公式中 220 或 210 会因为性别不同而变化我们可以用一个变量 n 来表示。于是可以把公式写成适宜运动心率=(n-年龄-安静心率)x(60%~80%)+安静心率。(性别:男n=220,女n=210 )2、计算机编程计算需要解决的问题是什么?换言之,分性别计算适宜运动心率自然语言算法描述是:①输入年龄、安静心率、性别。②根据性别,来确定 n 的取值。③计算适宜运动心率的低值和高值。④输出适宜运动心率范围。对比上节课的活动,我们需要解决的新问题是输入性别后,根据性别来确定 n 的取值。而这一判断功能我们可以采用分支结构来实现。 学生倾听学生按组完成两个任务:画出分性别计算适宜运动心率范围流程图算法描述。 听学生的回答,了解学生对计算机解决问题的过程掌握得如何 。在已有的经验的基础上, 体验计算机分析问题的过程。

教学过程 教师活动 学生活动 设计意图及资源准备

活动三修改完善程序(10分钟) 1、教师直接展示分性别计算最适宜运动心率问题流程图算法描述2、师生共同修改分性别计算任意年龄和安静心率的适宜运动心率的程序代码。#zsyxl2.pyage=float(input("请输入年龄="))HRrest=float(input("安静心率="))gender=input("请输入male或famale")if gender== 'male': n=220else: n=210low=(n-age-HRrest)*0.6+HRresthigh=(n-age-HRrest)*0.8+HRrestprint(low,high) 学生一起编写分性别计算适宜运动心率范围程序:输入修改后的程序代码、执行保存操作并调试。按“班名+座位号名+姓名+ zsyxl2.py”保存该同学的适宜运动心率范围程序。教师要在课堂中巡视学生完成情况。拓展活动描述:能否将gender=input("请输入male或famale")语句中的字符串改用数字0和1代替,又该如何修改程序? 修改代码, 运用双分支语句解决实际问题

教学过程 教师活动 学生活动 设计意图及资源准备

活动四继续学习分支结构(15分钟) 拓展活动描述:修改以上活动程序 ,使其可以输入年龄、安静心率、性别和运动后心率,能根据计算出来的适宜运动心率,输出反馈结果。如:“您的运动心率太低,请适当提高”、“您的运动心率正好,请保持”、“您的运动心率太高,请适当降低”。1、 分析问题需要解决的新问题是什么?①输入运动后的心率②判断运动后心率在哪个区间,并反馈2、 设计算法“判断并反馈”的算法如果运动后心率

活动五总结(5分钟) 当程序中需要根据给定的条件来判断程序执行的走向时,可以用分支语句来实现。1、单分支语句 、双分支语句和多分支语句编写分支结构程序要严格按缩进格式书写。3、强调条件表达式的值是布尔数据类型,在分支语句中的应用。 学生一共有位上交课堂作业,答对有 位,答错有 位。 梳理Pythong分支语句应用和条件表达的应用。

板书设计

(板书完整呈现教与学活动的过程,最好能呈现建构知识结构与思维发展的路径与关键点。使用PPT应注意呈现学生学习过程的完整性)“分性别计算最适宜运动心率”问题计算机解决问题的过程:提炼问题的自然语言算法描述。画出“分性别计算最适宜运动心率”问题流程图算法描述。编写“分性别计算最适宜运动心率”问题程序。调试“分性别计算最适宜运动心率”问题程序。“最适宜运动心率”问题计算机解决问题的过程:1、提炼问题的自然语言算法描述。2、画出“最适宜运动心率”问题流程图算法描述。3、编写“最适宜运动心率”问题程序。4、调试“最适宜运动心率”问题程序。

作业与拓展学习设计

请同学们按照计算机解决问题过程完成,并在纸上或word文件中完成“分性别计算任意年龄和安静心率的最适宜运动心率”问题解题报告。“分性别计算任意年龄和安静心率的最适宜运动心率”问题解题报告组成:1、提炼问题的自然语言算法描述保存到Word文件中。2、画出“分性别计算最适宜运动心率”问题流程图算法描述保存到Word文件中。3、编写“分性别计算最适宜运动心率”问题程序,按“班名+座位号名+姓名+ zsyxl3.py保存。4、调试“分性别计算最适宜运动心率”问题程序。请同学们进一步思考如何修改程序:可实现输入年龄、安静心率、性别和运动后心率,能根据计算出来的适宜运动心率,输出反馈建议。如:“您的运动心率太低,请适当提高”、“您的运动心率正好,请保持”、“您的运动心率太高,请适当降低”。

特色学习资源分析、技术手段应用说明

强调作业的规范性:制定作业评价量规:

课后说课反思

《信息技术课程标准》明确指出,教学评价在教学过程中起着激励导向和质量监控的作用。 “应围绕信息技术课程标准规定的培养目标,评价教与学,保证信息技术学科教学目标的达成”;注重学生在学习过程中的学习表现、情感体验以及学习成果的整体考核,以便客观地反映出学生的学习现状和发展水平。 教学中,教师应结合学生的学习实际和教学的需要,对学生的学习过程进行评价,从而促进信息技术教学质量的提高。下面以主题编程设计教学为例,介绍怎样运用过程性评价,促进信息技术教学质量的提高。 一、过程性评价的实质 新课程理念注重“过程性”评价,其“过程”是课程实施的过程,也是学生通过课程活动获得发展的过程。这样的过程不仅有延续性的一面,也有阶段性的一面。从延续性的一面来看,评价关注的是在发展过程中的情感态度和行为表现;从阶段性的一面来看,评价关注的是每一阶段的学习效果,包括智能的与情感态度的效果。无论是哪一方面,都要求教师更加关注学生日常学习状况。 二、过程性评价在教学中的应用 主题编程设计教学的目标是:在学习编程制作的基础上,完成以“探索与创新”为主题的主题编程设计,培养学生运用信息技术培养计算思维和数字化学系与创新的能力。为此,可进行如下的教学设计:(1)确定主题,分析问题;(2)提炼自然语言算法描述(3)绘制流程图算法描述;(4)编写程序,调试维护;(5)创作Word文件格式或PPT文件格式或视频格式解题报告;(6)交流展示。在上述内容教学设计中,引入过程性评价的缘由实施方式和实施效果如下。 1.引入过程性评价的缘由 根据以往的教学经验,每次到学生作品交流展示时,总有部分学生拿不出自己的作品。经过仔细分析,导致学生不能完成作品的原因有:(1)学生在上述学习的某个环节中,跟不上教师的进度,出现掉队现象,导致不能完成作品;(2)学生制作的作品被自己或他人误删除,打击了学生的学习热情,导致学生丧失了完成作品的信心;(3)某些学生存在浑水摸鱼的学习态度,想着教师平时也不检查,反正最后又不是我自己没完成作业,因此每次上信息技术课只是玩计算机,而不是学习计算机的相关知识。通过上述分析,认识到仅有结果性评价不能实现教学目标,应该把学生平时信息技术操作和运用信息技术解决实际问题过程中的表现记录下来,全面评估学生在信息技术操作能力、运用信息技术解决实际问题的能力以及相关情感态度与价值观的形成。由此产生了在进行“主体编程设计”教学中使用过程性评价的想法。 2.过程性评价的实施 考虑到学生的信息技术操作水平,根据教学实际及相关条件,在实施评价过程中,采用了现场观察和学习档案卡两种方式考察学生日常学习状况。通过实践发现两种方式结合使用,可以对学生的日常学习情况进行记录了解,从而有利于教师及时调整教学内容,改进教学方式,进一步提高课堂实效。 3.过程性评价有助于提高信息技术学科教学的有效性 用日常观察和学习档案卡,对学生每个学习阶段进行评价,发现运用过程性评价确实能够激发学生学习、应用信息技术的兴趣,帮助学生逐步提高信息素养,进一步提高信息技术的课堂教学质量。过程性评价不仅是一种学生学习过程的评价手段,而且有助于形成融洽的师生关系。 三、运用过程性评价的反思 在典型编程作品创作、项目研究和主题活动中,运用过程性评价,可以实现: 1.过程性评价和教学活动的相互交融,有利于及时发现问题,改错纠偏,有良好的导向作用。 2.不刻意追求评价的客观性和精确性,不刻意追求评价环境和程序的正规和严肃,有利于学生在一个宽松的环境中展示自己的才能。 3.在学习过程中,注重连续性,注重相互交融的过程性评价,促进师生之间、学生之间的互动与合作,促进良好学习氛围的形成。 评价是一种艺术,评价是一种手段,但评价不是目的。过程性评价对教育目标的实现有积极的促进作用。要提高学生的信息技术能力和信息技术课的教学质量,应避免传统评价中的缺陷,让过程性评价在教学实践中熠熠生辉!

√

PAGE

7