第13课 清朝前中期的鼎盛与危机-教学设计(表格式)-2024--2025学年高中历史 选择性必修3(统编版2019)

文档属性

| 名称 | 第13课 清朝前中期的鼎盛与危机-教学设计(表格式)-2024--2025学年高中历史 选择性必修3(统编版2019) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-14 10:03:37 | ||

图片预览

文档简介

教学设计

课程基本信息

学科 高中历史 年级 高一 学期 秋季

课题 13.清朝前中期的鼎盛与危机

教学目标

1. 了解清朝前中期经略边疆的相关举措,认识这一时期统一多民族国家版图奠定的重要意义。 2. 认识清朝前中期封建专制发展和世界形势变化对中国的影响,以及中国社会面临的危机。

教学内容

教学重点:清朝前中期边疆开拓与巩固。

教学难点:国家治理举措的双重影响

教学过程

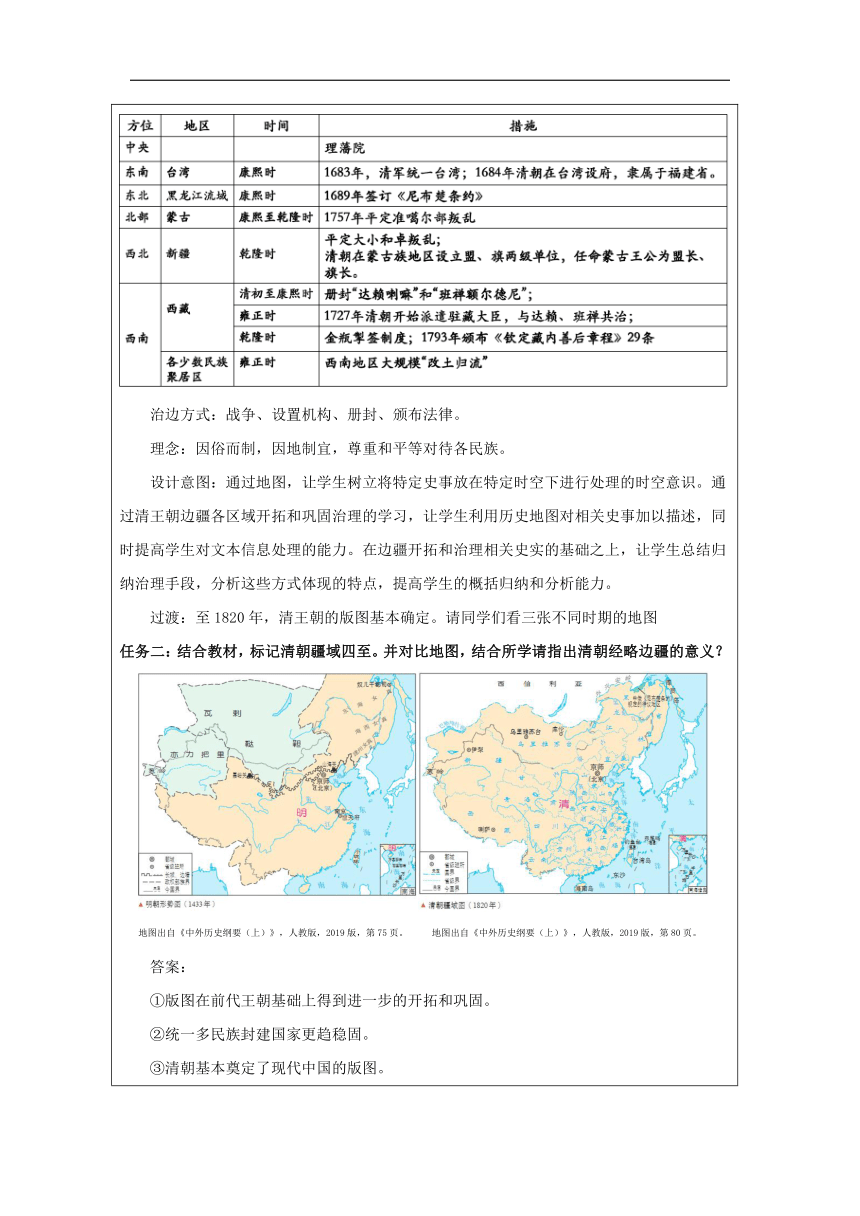

导入: 墙一旦建成,就一定会倒塌;一旦倒塌,就会再次崛起。墙如是,文明亦如是。 ——大卫·弗莱《墙:血与砖的文明》 自清朝入主中原,清朝统治就在“破墙与筑墙”交织中发生着变化,本节课我们就透过“三道墙”来看——清朝前中期的鼎盛与危机。 一、萧瑟边墙——经略边疆之道 材料一:康熙三十年五月,古北口总兵官蔡元建议修复古北口的坍塌边墙,康熙帝予以驳斥,“治天下自有本原,不专恃险阻。……守国之道,惟在修德安民,民心悦服则邦本得,而边境自固,所谓众志成城者是也。” ——摘编自《清实录》 任务一:依据教材内容,梳理清朝的经略边疆之策?并概括治边的主要方式及理念。 答案: 治边方式:战争、设置机构、册封、颁布法律。 理念:因俗而制,因地制宜,尊重和平等对待各民族。 设计意图:通过地图,让学生树立将特定史事放在特定时空下进行处理的时空意识。通过清王朝边疆各区域开拓和巩固治理的学习,让学生利用历史地图对相关史事加以描述,同时提高学生对文本信息处理的能力。在边疆开拓和治理相关史实的基础之上,让学生总结归纳治理手段,分析这些方式体现的特点,提高学生的概括归纳和分析能力。 过渡:至1820年,清王朝的版图基本确定。请同学们看三张不同时期的地图 任务二:结合教材,标记清朝疆域四至。并对比地图,结合所学请指出清朝经略边疆的意义? 地图出自《中外历史纲要(上)》,人教版,2019版,第75页。 地图出自《中外历史纲要(上)》,人教版,2019版,第80页。 答案: ①版图在前代王朝基础上得到进一步的开拓和巩固。 ②统一多民族封建国家更趋稳固。 ③清朝基本奠定了现代中国的版图。 设计意图:在亲手标记的过程中锻炼学生的读图能力,加深学生对“南海诸岛、台湾以及包括钓鱼岛在内的附属岛屿是中国版图一部分”的印象。也能在对比中认识清朝这一时期多民族封建国家版图奠定的重要意义。 过渡:“长城是先秦时代就开始的军争线。......清朝则将此界限的军争性质彻底消除。”看似弱化了外显的边墙,但实则强化了隐形的行政管理,在那道高高的宫墙里,又是如何运筹帷幄,指点江山的。下面我们来看冰冷宫墙里的——强化帝制之术。 冰冷宫墙——强化帝制之术 任务三:结合课本,分别指出以下材料所指的强化帝制之术?根据材料,概括其特点? 答案:奏折制、军机处。两者都有保密性强、效率高的特点。 任务四:根据分析,指出以上举措在国家治理中有何共同作用?又有怎样的弊端? 作用:提高办事效能;有效治理地方;强化对官僚机构控制;稳定政局开创盛世。 弊端:乾纲独断,决策失误;臣下盲目顺从,吏治腐败;禁锢言论,阻碍思想、科技发展。 过渡:透过萧瑟边墙和冰冷宫墙,我们不难通过清朝前中期君主专制和疆域的巩固看到当时的盛世,但是,在这道道宫墙之下,却牢牢筑起了一座心墙,对内统治和对外交往都早已潜藏这危机,特别在嘉庆,道光皇帝在位之时,这种危机表现得更为明显。 深锁心墙——身陷分流之途 (一)内忧——社会矛盾凸显 任务五:结合材料和教材内容,指出天理教起义的原因? 材料三:富者田连阡陌,竟少丁差,贫民地无立锥,反多徭役。 ——山西布政使高成龄在奏折中评地丁银。 答案:人口增长使资源危机日益显露;贫富差距增大;赋役繁重。实质是阶级矛盾激化的结果。 (二)外患——落后世界潮流 任务五:根据材料并结合教材,指出面对英国使团的要求,清政府如何应对?有何影响? 材料四:天朝物产丰盈,无所不有,原不藉外夷货物以通有无。……夷商将货船驶至浙江、天津地方,欲求上岸交易,天朝法制森严,各处守土文武恪遵功令,尔国船只彼……定当立时驱逐出洋。 ——《清高宗实录》 答案:应对:拒绝通商请求,①实行闭关自守政策,严格限制外商在华活动,严厉禁止民间出海贸易。②起初有四处通商口岸,后保留广州一处,并规定由政府特许的“十三行”商人代为管理对外贸易。(应对措施) 影响:这种闭关自守的政策,无法适应新的外部环境,中国逐渐落后于世界潮流。 教师总结:由此可见,清朝前中期的盛世之下,国内社会矛盾凸显,而嘉庆帝在天理教起义后发布的《罪已诏》,只将问题归于朝臣的“因循怠玩”,期望通过“返躬修省,改过正心”来平息民怨,可见对内忧的茫然不知。在对外交往中,对潜在的外患更是闭塞无知,固步自封。1793年的英国已经完成工业革命,并相继打败了西班牙和法国,确立海上霸权,成为最大的殖民帝国。英国需要国土辽阔的中国为它提供市场和原料产地,而此时的清朝不仅严格约束外商来华,而且严厉禁止本国民间船只出海贸易。这种闭关自守的政策致使清朝无法适应新的外部环境,中国逐渐落后于世界潮流。这反映了工业文明与农业文明之间的冲突,正是清政府高筑的心墙,在千年未有的变局面前,中国错失机遇,继续在封建农耕社会中沉沦,与西方差距逐渐拉大,让中国面临的落后挨打的被动局面。 设计意图:通过认识爆发于清朝前期的天理教起义,分析农民起义爆发的原因,帮助学生认识清朝内部社会危机凸显,与后文清朝对外的妄自尊大形成鲜明对比,增加教学冲击力与起伏感,激发学生思考。通过分析马戛尔尼访华的目的,形成此时中西方横向对比,使学生认识到世界在变化发展,而中国故步自封必将导致的危机,由此化解本课难点。最后在总结“三道墙”中,不仅帮助学生认识康乾盛世与危机的并存,也让学生在总结中潜移默化地树立正确的国家发展观。 总结升华: 1、如何看待康乾盛世的“三道墙”? 2、结合当今,透过“三道墙”给我们带来了怎样的启示? 观看献礼《新中国成立75周年》的短片,感悟新中国成立以来中华民族实现站起来、富起来、强起来的伟大巨变,感受新时代发展中,中国继续深化改革、扩大对外开放的重要性,同时,激励青年学生顺应时代潮流,以开放眼界树立心怀家国的理想,涵养学生的家国情怀。 本课小结:

课程基本信息

学科 高中历史 年级 高一 学期 秋季

课题 13.清朝前中期的鼎盛与危机

教学目标

1. 了解清朝前中期经略边疆的相关举措,认识这一时期统一多民族国家版图奠定的重要意义。 2. 认识清朝前中期封建专制发展和世界形势变化对中国的影响,以及中国社会面临的危机。

教学内容

教学重点:清朝前中期边疆开拓与巩固。

教学难点:国家治理举措的双重影响

教学过程

导入: 墙一旦建成,就一定会倒塌;一旦倒塌,就会再次崛起。墙如是,文明亦如是。 ——大卫·弗莱《墙:血与砖的文明》 自清朝入主中原,清朝统治就在“破墙与筑墙”交织中发生着变化,本节课我们就透过“三道墙”来看——清朝前中期的鼎盛与危机。 一、萧瑟边墙——经略边疆之道 材料一:康熙三十年五月,古北口总兵官蔡元建议修复古北口的坍塌边墙,康熙帝予以驳斥,“治天下自有本原,不专恃险阻。……守国之道,惟在修德安民,民心悦服则邦本得,而边境自固,所谓众志成城者是也。” ——摘编自《清实录》 任务一:依据教材内容,梳理清朝的经略边疆之策?并概括治边的主要方式及理念。 答案: 治边方式:战争、设置机构、册封、颁布法律。 理念:因俗而制,因地制宜,尊重和平等对待各民族。 设计意图:通过地图,让学生树立将特定史事放在特定时空下进行处理的时空意识。通过清王朝边疆各区域开拓和巩固治理的学习,让学生利用历史地图对相关史事加以描述,同时提高学生对文本信息处理的能力。在边疆开拓和治理相关史实的基础之上,让学生总结归纳治理手段,分析这些方式体现的特点,提高学生的概括归纳和分析能力。 过渡:至1820年,清王朝的版图基本确定。请同学们看三张不同时期的地图 任务二:结合教材,标记清朝疆域四至。并对比地图,结合所学请指出清朝经略边疆的意义? 地图出自《中外历史纲要(上)》,人教版,2019版,第75页。 地图出自《中外历史纲要(上)》,人教版,2019版,第80页。 答案: ①版图在前代王朝基础上得到进一步的开拓和巩固。 ②统一多民族封建国家更趋稳固。 ③清朝基本奠定了现代中国的版图。 设计意图:在亲手标记的过程中锻炼学生的读图能力,加深学生对“南海诸岛、台湾以及包括钓鱼岛在内的附属岛屿是中国版图一部分”的印象。也能在对比中认识清朝这一时期多民族封建国家版图奠定的重要意义。 过渡:“长城是先秦时代就开始的军争线。......清朝则将此界限的军争性质彻底消除。”看似弱化了外显的边墙,但实则强化了隐形的行政管理,在那道高高的宫墙里,又是如何运筹帷幄,指点江山的。下面我们来看冰冷宫墙里的——强化帝制之术。 冰冷宫墙——强化帝制之术 任务三:结合课本,分别指出以下材料所指的强化帝制之术?根据材料,概括其特点? 答案:奏折制、军机处。两者都有保密性强、效率高的特点。 任务四:根据分析,指出以上举措在国家治理中有何共同作用?又有怎样的弊端? 作用:提高办事效能;有效治理地方;强化对官僚机构控制;稳定政局开创盛世。 弊端:乾纲独断,决策失误;臣下盲目顺从,吏治腐败;禁锢言论,阻碍思想、科技发展。 过渡:透过萧瑟边墙和冰冷宫墙,我们不难通过清朝前中期君主专制和疆域的巩固看到当时的盛世,但是,在这道道宫墙之下,却牢牢筑起了一座心墙,对内统治和对外交往都早已潜藏这危机,特别在嘉庆,道光皇帝在位之时,这种危机表现得更为明显。 深锁心墙——身陷分流之途 (一)内忧——社会矛盾凸显 任务五:结合材料和教材内容,指出天理教起义的原因? 材料三:富者田连阡陌,竟少丁差,贫民地无立锥,反多徭役。 ——山西布政使高成龄在奏折中评地丁银。 答案:人口增长使资源危机日益显露;贫富差距增大;赋役繁重。实质是阶级矛盾激化的结果。 (二)外患——落后世界潮流 任务五:根据材料并结合教材,指出面对英国使团的要求,清政府如何应对?有何影响? 材料四:天朝物产丰盈,无所不有,原不藉外夷货物以通有无。……夷商将货船驶至浙江、天津地方,欲求上岸交易,天朝法制森严,各处守土文武恪遵功令,尔国船只彼……定当立时驱逐出洋。 ——《清高宗实录》 答案:应对:拒绝通商请求,①实行闭关自守政策,严格限制外商在华活动,严厉禁止民间出海贸易。②起初有四处通商口岸,后保留广州一处,并规定由政府特许的“十三行”商人代为管理对外贸易。(应对措施) 影响:这种闭关自守的政策,无法适应新的外部环境,中国逐渐落后于世界潮流。 教师总结:由此可见,清朝前中期的盛世之下,国内社会矛盾凸显,而嘉庆帝在天理教起义后发布的《罪已诏》,只将问题归于朝臣的“因循怠玩”,期望通过“返躬修省,改过正心”来平息民怨,可见对内忧的茫然不知。在对外交往中,对潜在的外患更是闭塞无知,固步自封。1793年的英国已经完成工业革命,并相继打败了西班牙和法国,确立海上霸权,成为最大的殖民帝国。英国需要国土辽阔的中国为它提供市场和原料产地,而此时的清朝不仅严格约束外商来华,而且严厉禁止本国民间船只出海贸易。这种闭关自守的政策致使清朝无法适应新的外部环境,中国逐渐落后于世界潮流。这反映了工业文明与农业文明之间的冲突,正是清政府高筑的心墙,在千年未有的变局面前,中国错失机遇,继续在封建农耕社会中沉沦,与西方差距逐渐拉大,让中国面临的落后挨打的被动局面。 设计意图:通过认识爆发于清朝前期的天理教起义,分析农民起义爆发的原因,帮助学生认识清朝内部社会危机凸显,与后文清朝对外的妄自尊大形成鲜明对比,增加教学冲击力与起伏感,激发学生思考。通过分析马戛尔尼访华的目的,形成此时中西方横向对比,使学生认识到世界在变化发展,而中国故步自封必将导致的危机,由此化解本课难点。最后在总结“三道墙”中,不仅帮助学生认识康乾盛世与危机的并存,也让学生在总结中潜移默化地树立正确的国家发展观。 总结升华: 1、如何看待康乾盛世的“三道墙”? 2、结合当今,透过“三道墙”给我们带来了怎样的启示? 观看献礼《新中国成立75周年》的短片,感悟新中国成立以来中华民族实现站起来、富起来、强起来的伟大巨变,感受新时代发展中,中国继续深化改革、扩大对外开放的重要性,同时,激励青年学生顺应时代潮流,以开放眼界树立心怀家国的理想,涵养学生的家国情怀。 本课小结:

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进