统编版2024-2025学年语文六年级下册期末核心考点检测卷(二)(含答案)

文档属性

| 名称 | 统编版2024-2025学年语文六年级下册期末核心考点检测卷(二)(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 794.6KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-14 17:44:30 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

期末核心考点检测卷(二)-2024-2025学年语文六年级下册统编版

一、选择题

1.词语中读音和字形完全正确的一组是( )

A.翡(fěi)翠 哽咽(yàn) 追根求源 B.教诲(huì) 汤匙(chí) 处景生情

C.剥削(xuē) 坚劲(jìng) 翻箱倒柜 D.包庇(pì) 勉强(qiǎng) 自作自受

2.加点字意思不相同的一组是( )

A.面面俱到 野径云俱黑 B.碧空如洗 死去元知万事空

C.但愿如此 但爱鲈鱼美 D.泣涕零如雨 初闻涕泪满衣裳

3.小乐想知道“壮志líng云”的“líng”是哪个字,根据字典里“líng”的意思,他应该选( )

A.菱líng:一年生草本植物,根生在泥里,果肉可以吃。

B.陵líng:①丘陵。②陵墓。③欺负;侵犯。

C.凌líng:①侵犯;欺侮。②逼近。③升高;在空中。

D.绫líng:丝织物的一种。用桑蚕丝或桑蚕丝同人造丝交织而成。

4.下列句子中,没有语病的一项是( )

A.发扬和继承优秀传统文化,是我们每个人义不容辞的。

B.通过同学们的帮助,使悦悦的语文水平提高了很多。

C.“北斗”是中国自主建设的卫星导航系统,是全球四大卫星导航系统之一

D.明明阅读了大量的小说、诗歌、散文以及文学名著。

5.下列句子中引用的名言不恰当的一项是( )

A.小林在围棋比赛中赢了自己的教练,教练引用《荀子》中的名言赞叹道:“青,取之于蓝,而青于蓝。”

B.我们要以“苟日新,日日新,又日新”来督促自己及时反省,不断完善自己。

C.小明不爱读书,妈妈劝他:“‘路遥知马力,日久见人心’。现在不抓紧,将来要后悔。”

D.“读书破万卷,下笔如有神”,只有博览群书,反复阅读积累,才能妙笔生花。

6.关于“学航天精神,展美好宏图”这个活动主题,小宇建议在展板上用书法家赵孟頫的字体打印,他认为赵孟頫的楷书运笔自然,点画圆润多姿,具有行书的笔意。下列作品中赵孟頫的作品是( )

A. B. C. D.

7.给相关名著封面配上一句话,从甲到丁,所选顺序最恰当的一项是( )

甲《西游记》 乙《鲁滨逊漂流记》 丙《爱的教育》 丁《骑鹅旅行记》

①充分利用自己的智慧与双手,一切难题都将迎刃而解。

②见寻常未见,闻平日未闻,在一场奇妙的旅行中收获爱和温暖。

③所谓终成正果,只不过比别人多了无数的负累而已。

④懂得爱,学会爱,是教育的重要内容。

A.①②③④ B.③①④② C.③②①④ D.②④①③

二、基础知识综合

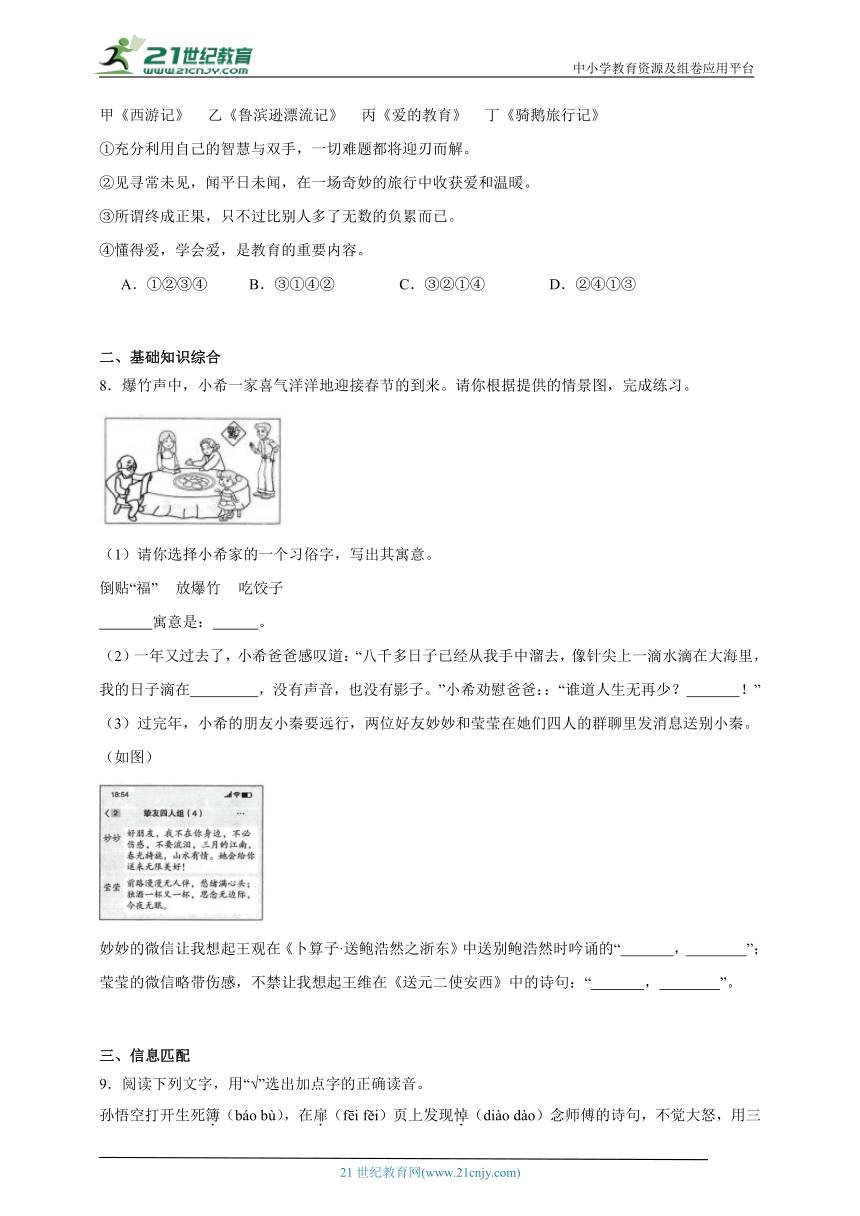

8.爆竹声中,小希一家喜气洋洋地迎接春节的到来。请你根据提供的情景图,完成练习。

(1)请你选择小希家的一个习俗字,写出其寓意。

倒贴“福” 放爆竹 吃饺子

寓意是: 。

(2)一年又过去了,小希爸爸感叹道:“八千多日子已经从我手中溜去,像针尖上一滴水滴在大海里,我的日子滴在 ,没有声音,也没有影子。”小希劝慰爸爸::“谁道人生无再少? !”

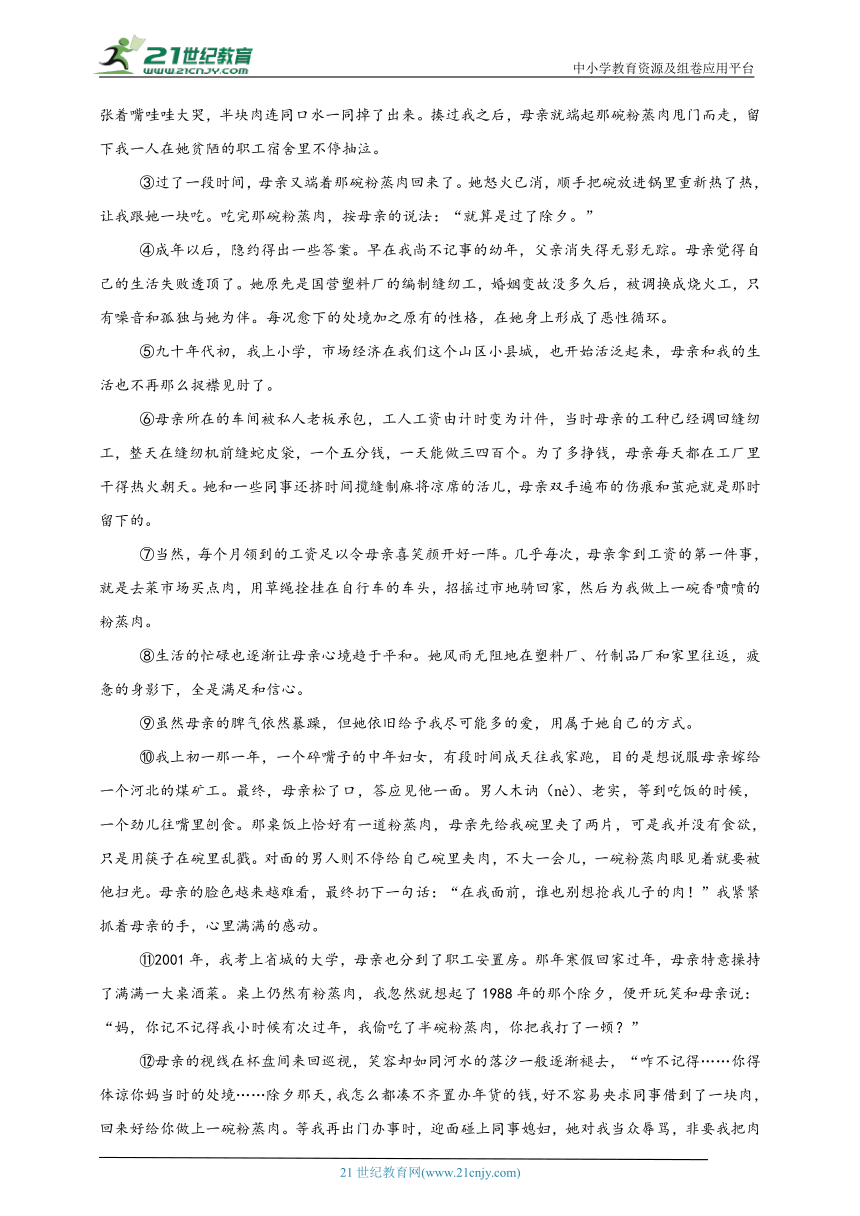

(3)过完年,小希的朋友小秦要远行,两位好友妙妙和莹莹在她们四人的群聊里发消息送别小秦。(如图)

妙妙的微信让我想起王观在《卜算子·送鲍浩然之浙东》中送别鲍浩然时吟诵的“ , ”;莹莹的微信略带伤感,不禁让我想起王维在《送元二使安西》中的诗句:“ , ”。

三、信息匹配

9.阅读下列文字,用“√”选出加点字的正确读音。

孙悟空打开生死簿(báo bù),在扉(fēi fěi)页上发现悼(diào dào)念师傅的诗句,不觉大怒,用三昧真火将生死簿烧成了灰烬,然后拿起放在桌子上的紫金钵(bēn bō)盂,头也不回地去了。

四、文言文阅读

10.阅读下面的文言文,完成练习。

鸿鹄之志

陈涉①少时,尝与人佣耕②,辍③耕之垄上,怅恨久之,曰:“苟富贵,无相忘。”佣者笑而应曰:“若④为佣耕,何富贵也?”陈涉太息⑤曰:“嗟乎⑥,燕雀安知鸿鹄之志哉!”

【注释】①陈涉:陈胜,字涉。②佣耕:被雇佣去给人耕地。③辍:停止。④若:你。⑤息:长叹。⑥嗟乎:相当于感叹词“唉”。

(1)请写出下列加点字词的意思。

鸿鹄之志: 尝与人佣耕:

(2)图解汉字:下图表示“之”最初的意思,下列句子中的“之”意思与它相同的一项是( )

A.惟弈秋之为听 B.弗若之矣 C.送鲍浩然之浙东 D.燕雀安知鸿鹄之志哉

(3)请翻译出“嗟乎,燕雀安知鸿鹄之志哉!”一句的意思。

(4)“鸿鹄之志”可以用来形容志存高远的人,我也能用一句表示志向的名言或诗句赠与陈涉。

五、现代文阅读

11.阅读下面短文,回答问题。

借来的粉蒸肉

①1988年我六岁,父亲和母亲离婚了,母亲带着我生活。那年除夕,我独自在母亲的宿舍等她归来。我饿了,急不可耐地往那口冒着蒸汽的铝锅望去,混合着蒸汽一同弥漫的,是满屋粉蒸肉的香味。

②我到底还是抵不住肉香的诱惑,揭开锅盖,夹了一片粉蒸肉放进嘴里,心里想着“再吃一片就好”,嘴上却不停,连吃了半碗。我吃得正香,母亲带着一身冷气回来了。她推门而入时,我嘴里正含着一块肥肉,母亲扫视了一圈屋内,直盯着我,走了过来,当即就是一顿连扇带打。我涨红了脸,张着嘴哇哇大哭,半块肉连同口水一同掉了出来。揍过我之后,母亲就端起那碗粉蒸肉甩门而走,留下我一人在她贫陋的职工宿舍里不停抽泣。

③过了一段时间,母亲又端着那碗粉蒸肉回来了。她怒火已消,顺手把碗放进锅里重新热了热,让我跟她一块吃。吃完那碗粉蒸肉,按母亲的说法:“就算是过了除夕。”

④成年以后,隐约得出一些答案。早在我尚不记事的幼年,父亲消失得无影无踪。母亲觉得自己的生活失败透顶了。她原先是国营塑料厂的编制缝纫工,婚姻变故没多久后,被调换成烧火工,只有噪音和孤独与她为伴。每况愈下的处境加之原有的性格,在她身上形成了恶性循环。

⑤九十年代初,我上小学,市场经济在我们这个山区小县城,也开始活泛起来,母亲和我的生活也不再那么捉襟见肘了。

⑥母亲所在的车间被私人老板承包,工人工资由计时变为计件,当时母亲的工种已经调回缝纫工,整天在缝纫机前缝蛇皮袋,一个五分钱,一天能做三四百个。为了多挣钱,母亲每天都在工厂里干得热火朝天。她和一些同事还挤时间揽缝制麻将凉席的活儿,母亲双手遍布的伤痕和茧疤就是那时留下的。

⑦当然,每个月领到的工资足以令母亲喜笑颜开好一阵。几乎每次,母亲拿到工资的第一件事,就是去菜市场买点肉,用草绳拴挂在自行车的车头,招摇过市地骑回家,然后为我做上一碗香喷喷的粉蒸肉。

⑧生活的忙碌也逐渐让母亲心境趋于平和。她风雨无阻地在塑料厂、竹制品厂和家里往返,疲惫的身影下,全是满足和信心。

⑨虽然母亲的脾气依然暴躁,但她依旧给予我尽可能多的爱,用属于她自己的方式。

⑩我上初一那一年,一个碎嘴子的中年妇女,有段时间成天往我家跑,目的是想说服母亲嫁给一个河北的煤矿工。最终,母亲松了口,答应见他一面。男人木讷(nè)、老实,等到吃饭的时候,一个劲儿往嘴里刨食。那桌饭上恰好有一道粉蒸肉,母亲先给我碗里夹了两片,可是我并没有食欲,只是用筷子在碗里乱戳。对面的男人则不停给自己碗里夹肉,不大一会儿,一碗粉蒸肉眼见着就要被他扫光。母亲的脸色越来越难看,最终扔下一句话:“在我面前,谁也别想抢我儿子的肉!”我紧紧抓着母亲的手,心里满满的感动。

2001年,我考上省城的大学,母亲也分到了职工安置房。那年寒假回家过年,母亲特意操持了满满一大桌酒菜。桌上仍然有粉蒸肉,我忽然就想起了1988年的那个除夕,便开玩笑和母亲说:“妈,你记不记得我小时候有次过年,我偷吃了半碗粉蒸肉,你把我打了一顿?”

母亲的视线在杯盘间来回巡视,笑容却如同河水的落汐一般逐渐褪去,“咋不记得……你得体谅你妈当时的处境……除夕那天,我怎么都凑不齐置办年货的钱,好不容易央求同事借到了一块肉,回来好给你做上一碗粉蒸肉。等我再出门办事时,迎面碰上同事媳妇,她对我当众辱骂,非要我把肉还回去。我回家就端走你吃过的那碗肉要还她后来,还是厂里的其他同事劝住了我们……”母亲讲完,眼泪就啪嗒啪往下掉……

我知道,那碗粉蒸肉飘溢的糯香味,将永远萦绕在我们母子之间。

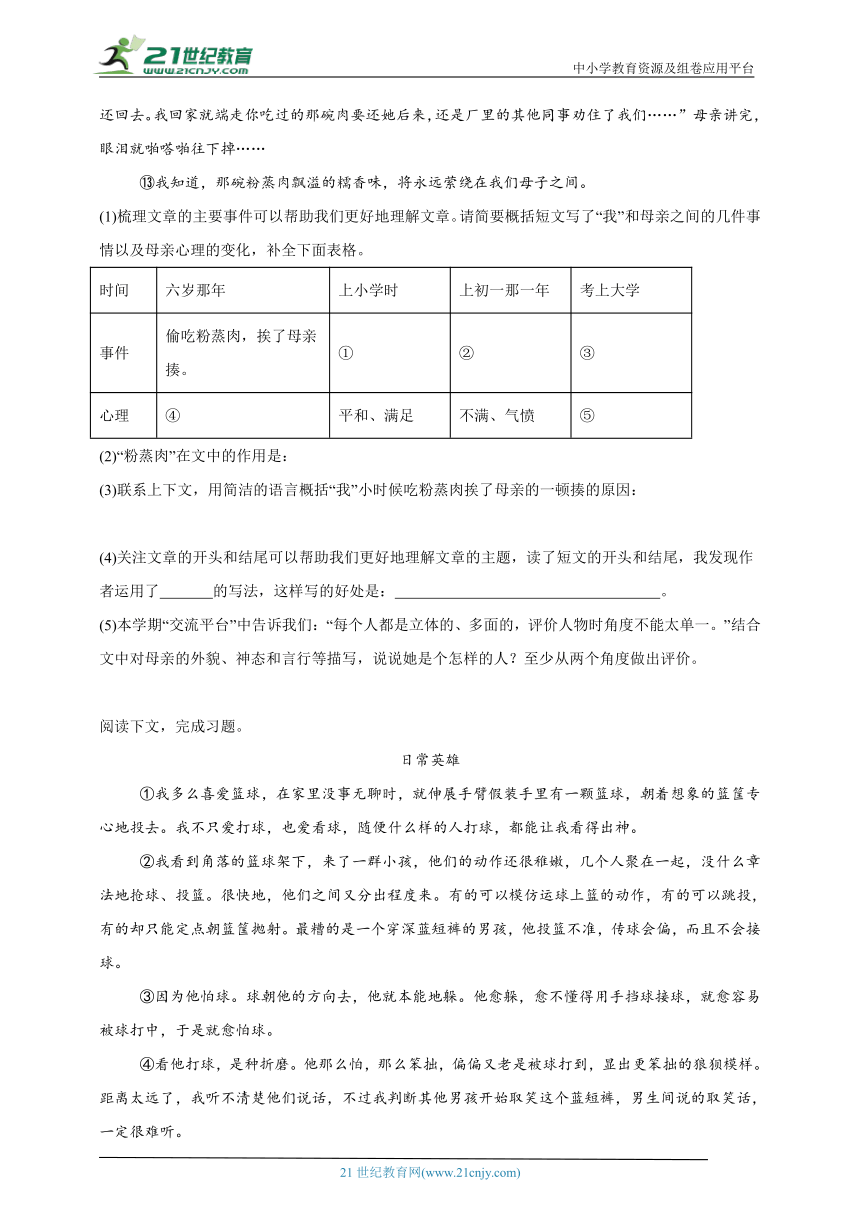

(1)梳理文章的主要事件可以帮助我们更好地理解文章。请简要概括短文写了“我”和母亲之间的几件事情以及母亲心理的变化,补全下面表格。

时间 六岁那年 上小学时 上初一那一年 考上大学

事件 偷吃粉蒸肉,挨了母亲揍。 ① ② ③

心理 ④ 平和、满足 不满、气愤 ⑤

(2)“粉蒸肉”在文中的作用是:

(3)联系上下文,用简洁的语言概括“我”小时候吃粉蒸肉挨了母亲的一顿揍的原因:

(4)关注文章的开头和结尾可以帮助我们更好地理解文章的主题,读了短文的开头和结尾,我发现作者运用了 的写法,这样写的好处是: 。

(5)本学期“交流平台”中告诉我们:“每个人都是立体的、多面的,评价人物时角度不能太单一。”结合文中对母亲的外貌、神态和言行等描写,说说她是个怎样的人?至少从两个角度做出评价。

阅读下文,完成习题。

日常英雄

①我多么喜爱篮球,在家里没事无聊时,就伸展手臂假装手里有一颗篮球,朝着想象的篮筐专心地投去。我不只爱打球,也爱看球,随便什么样的人打球,都能让我看得出神。

②我看到角落的篮球架下,来了一群小孩,他们的动作还很稚嫩,几个人聚在一起,没什么章法地抢球、投篮。很快地,他们之间又分出程度来。有的可以模仿运球上篮的动作,有的可以跳投,有的却只能定点朝篮筐抛射。最糟的是一个穿深蓝短裤的男孩,他投篮不准,传球会偏,而且不会接球。

③因为他怕球。球朝他的方向去,他就本能地躲。他愈躲,愈不懂得用手挡球接球,就愈容易被球打中,于是就愈怕球。

④看他打球,是种折磨。他那么怕,那么笨拙,偏偏又老是被球打到,显出更笨拙的狼狈模样。距离太远了,我听不清楚他们说话,不过我判断其他男孩开始取笑这个蓝短裤,男生间说的取笑话,一定很难听。

⑤也不能怪这些男孩,我自己知道,跟这样怕球、不能接球的人一起打球,真是种折磨。我想,唯一解决的办法,是那个蓝短裤自己知难而退。然而,让我意想不到的是,或许是不愿孤零零一个人被隔在场外吧,蓝短裤坚持在场里跑来跑去,人家在打篮球,他却比较像在玩躲避球。

⑥一阵子之后,其中一位穿黄上衣的男孩抓住蓝短裤,把他拖到旁边,拿起另一颗球,开始教蓝短裤如何接球。黄上衣先站得很近,轻轻传球,一次又一次,然后慢慢站得远些,再轮流用反弹球和空中抛球丢给蓝短裤。我很惊讶,这个黄上衣男孩可以那么有耐心:蓝短裤没接到球时,他没有一点嘲笑,没有一点“怎么连这样的也接不到”的责备,而当蓝短裤意外接好难接的球,黄上衣也不会特别称赞鼓励他。黄上衣就那样一次次理所当然地传球。

⑦只有几分钟的时间,我看到自信在蓝短裤的动作上、情绪上建立起来了。他不再觉得接球多么难,但我相信他也没有觉得接球多么容易,而是他感受到如果他努力,他就可以接到球。是他自己的选择,他自己的行为,决定了他能不能接到球。

⑧我很感动。那个黄上衣男孩竟然如此自然地做到了许多老师做不到的事。他没有教蓝短裤怎么接球,他只是让蓝短裤相信自己:能否接到球,是自己可以控制的,也是自己可以负责的。

⑨当我回过神时,蓝短裤和黄上衣已经回到球场上了。黄上衣连续投了几个球都没进,还有一次传球出界,然而我却觉得我在看一个英雄,一个日常英雄。

(选自《我想遇见你的人生》,有删改)

12.默读第②至⑧自然段,完成“我”看球的情感变化。

受折磨→ →很惊讶→

用简洁的语言概括短文的主要内容: 。

13.联系上下文,理解两处“折磨”的含义。

第④自然段的“折磨”,在文中指 。

第⑤自然段的“折磨”,在文中指 。

14.教接球的过程中,黄上衣男孩既不责备,也不鼓励的原因是( )

A.蓝短裤男孩本能地怕球,鼓励没有效果。

B.希望蓝短裤男孩能自己建立自信。

C.黄上衣男孩觉得都是同学,怕责备伤了和气。

D.不是比赛,黄上衣男孩觉得没有必要责备或者鼓励。

15.短文用大半个篇幅写蓝短裤男孩不会接球,受同伴的取笑,其目的是( )

A.为了体现黄上衣男孩实在忍无可忍,出于同伴间的同情,出手相助。

B.说明与蓝短裤男孩一起玩的同伴,缺乏应有的文明素质。

C.为黄上衣男孩的帮助铺垫,在与其他同伴的对比中反衬出他的热情与友善。

D.为了表现出“我”的内心也为蓝短裤男孩着急,希望他自己知难而退。

16.如果给第⑥至⑧自然段配上插图,你认为最有可能出现哪一组景物?请写出理由。

A.落败的篮球场刺眼的阳光激烈的加油声

B.温和的阳光葱郁的大树静静的草地

我选 组景物,理由是: 。

17.为什么“黄上衣”连续投球没进,甚至出界,却称他是“日常英雄”?请联系上下文写出你的理解。

六、书面表达

18.读要求,从下面两个题目中任选一个写作文。

题目一:泪花,指含在眼里要流还没有流下来的泪珠。泪花中闪烁的可能是喜悦,可能是忧伤,可能是感动,可能是委屈……回想过去的时光,总有那么一些人、一些事、一些时刻,让你眼含泪花。请选择这样“一朵泪花”,写下你的真情实感。题目自拟,不少450字,不要出现真实的人名、校名。

题目二:岁月流逝,往事会被淡忘,但有一样东西不会消失——那就是照片。翻开你自己的相册,会看到母亲怀中啼哭的你,只长着两颗门牙玩耍的你,戴着红领巾学习的你……哪一张照片让你久久难忘呢?你想对过去的岁月说些什么呢?请以“照片”为话题,写一篇习作。题目自拟,内容具体,不少于450字。不要出现真实的人名、校名。

《期末核心考点检测卷(二)-2024-2025学年语文六年级下册统编版》参考答案

题号 1 2 3 4 5 6 7

答案 C B C C C D B

1.C

【详解】本题考查辨析字形易错字及字音。

A.哽咽(yàn)——yè;

B.处景生情——触景生情;

D.包庇(pì)——bì;

故选C。

2.B

【详解】本题考查多义字。

A.全,都;

B.天空/没有;

C.只;愿;

D.眼泪;

故选B。

3.C

【详解】本题考查字音。

在成语“壮志凌云”中,“凌”字表示“升高;在空中”的意思,形容志向高远,能够超越常人,达到极高的境界。根据这个成语的意思,我们需要找到一个“líng”字,其含义与“升高;在空中”相符合。选项C的“凌líng”有三个意思,其中第三个是“升高;在空中”,这与“壮志凌云”中“凌”字的意思相符。

故选C。

4.C

【详解】本题主要考查修改病句。

认真读原句,弄清句子要表达的意思。找出有毛病的地方,根据病因修改。修改病句不能改变原句的意思。检查修改后的句子,看句子是否完整、通顺、合理。①用词不当。②搭配不当。③成分残缺。④词序混乱。⑤重复啰唆。⑥前后矛盾。⑦不符事理。⑧归类不当。指代不明。

A.缺少宾语,在句尾加上“责任”。

B.缺少主语。句子中同时使用“通过”和“使”,造成句子没有主语,去掉其中一个即可。

D.不合逻辑,改为:明明阅读了大量的小说、诗歌、散文等文学著作。

故选C。

5.C

【详解】本题考查名言警句。

C.路遥知马力,日久见人心:路途遥远,才可以知道马的力气的大小;经历的事情多了,时间长了,才可识别人心的善恶好歹。用在劝诫小明不爱读书不合适。

故选C。

6.D

【详解】本题考查书法鉴赏。

楷书的特点为:字形方正,笔画工整,结构严谨,运笔稳健,线条流畅而富有变化。赵孟頫的楷书更是将楷书的这些特点发挥到了极致,他的楷书运笔自然流畅,点画圆润多姿,既有楷书的工整严谨又不失行书的灵动飘逸。

A.这幅作品横细竖粗、撇细捺粗、左细右粗,是颜真卿的《颜勤礼碑》;

B.这幅作品笔法刚柔相济,线条变化灵活,点画凝练,是王羲之的 《兰亭集序》;

C.这幅作品结体紧密,笔法锐利,筋骨外露,阳刚十足,这是柳公权的《玄秘塔碑》;

D.这幅作品楷书运笔自然,点画圆润多姿,具有行书的笔意,是赵孟頫的《三门记》;

故选D。

7.B

【详解】本题考查经典名著。

甲《西游记》:这部作品讲述了唐僧师徒四人历经九九八十一难,最终到达西天取得真经的故事。其核心在于师徒四人面对各种困难和挑战,坚持不懈,最终达成目标。因此,与“所谓终成正果,只不过比别人多了无数的负累而已”这句话相契合,因为这句话表达了成功背后是无数艰辛和努力的含义。

故选③。

乙《鲁滨逊漂流记》:该作品描述了鲁滨逊在荒岛上的生存经历,他依靠自己的智慧和双手,解决了各种生存难题。因此,“充分利用自己的智慧与双手,一切难题都将迎刃而解”这句话非常适合作为这部作品的封面语,因为它准确地概括了鲁滨逊的经历和精神。

故选①。

丙《爱的教育》:这本书是一部日记体小说,以一个小学生的视角,记录了他在生活中的所见所闻所感,特别是关于爱的故事。因此,“懂得爱,学会爱,是教育的重要内容”这句话非常适合作为这部作品的封面语,因为它强调了教育的核心:爱的教育。

故选④。

丁《骑鹅旅行记》:这部作品讲述了一个小男孩骑在鹅背上,进行了一场奇妙的旅行的故事。在这个过程中,他见识了许多新奇的事物,也收获了成长和温暖。因此,“见寻常未见,闻平日未闻,在一场奇妙的旅行中收获爱和温暖”这句话与这部作品的主题高度契合。

故选②。

综上所述,与四部作品相匹配的句子顺序应为:③①④②。

故选B。

8. 倒贴“福” 幸福到家了 时间的流里 门前流水尚能西 若到江南赶上春 千万和春住 劝君更尽一杯酒 西出阳关无故人

【详解】本题考查传统节日习俗和名篇名句默写与理解。

(1)解答本题,选择小希家的一个习俗字,写出其寓意即可。

“倒贴‘福’”,其寓意是“福到了”。寓意着新的一年里幸福和好运将会降临到家里。

“放爆竹”寓意着驱邪避害、祈求平安。

“吃饺子”寓意着辞旧迎新、团圆。

(2)书写时注意“流、尚”的正确写法。

(3)若到江南赶上春,千万和春住。出自王观《卜算子·送鲍浩然之浙东》,意思:若是到江南赶上春天,千万要和春天同住。

劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。出自王维《送元二使安西》,意思:真诚地劝我的朋友再干一杯美酒,向西出了阳关就难以遇到故旧亲人。

书写时注意“南、春、关”的正确写法。

9.bù fēi dào bō

【详解】本题考查字音和多音字辨析。

簿:bù,释义:登记册;书写用的本子。bó,释义:古同“箔”,养蚕席。

生死簿(shēng sǐ bù):指神话传说中记录生物出生和死亡的书籍。

扉页(fēi yè):书籍封面之后、正文之前的一页。

悼念(dào niàn):对死者哀痛地怀念。

紫金钵(zǐ jīn bō):在神话传说中,尤其是与佛教相关的故事里,紫金钵通常指的是一种珍贵的、由紫金制成的法器或容器,有时与唐僧(唐三藏)的取经故事相关联。

10.(1) 的 曾经

(2)C

(3)唉,燕雀怎么知道鸿鹄的志向呢!

(4)长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。

【详解】(1)本题考查字词解释。

“鸿鹄之志”意思是比喻远大的志向。“之”在“鸿鹄之志”中是“结构助词,的”的意思。

“尝与人佣耕”意思是曾经同别人一道被雇佣耕地。“尝”是“曾经”的意思。

(2)本题考查多义字。

观察第一个图案可知“之”最初的意思。第一个图案有一只脚和一横,底下的一横表示地面,整个图案表示脚踏大地,去到什么地方。“之”字最初的意思:往,到……去。

A.“惟弈秋之为听”中“之”的意思是“宾语前置的标志,无实义”。

B.“弗若之矣”中“之”指的是“他,指专心致志的那个人”。

C.“送鲍浩然之浙东”中“之”是“到……去”的意思。

D.“燕雀安知鸿鹄之志哉”中“之”是“的”的意思。

故选C。

(3)本题考查句子翻译。

“嗟乎”:表示感叹,相当于“唉”;“安”:怎么。“知”:了解、知道。

故“嗟乎,燕雀安知鸿鹄之志哉!”的意思是:唉,燕雀怎么能知道鸿鹄的志向呢!

(4)本题考查开放性作答。

要赠与陈涉一句表示志向的名言或诗句,首先需要理解陈涉作为一个有远大抱负的人的形象特点。然后从积累的名言诗句中选取能够激励人树立高远志向、奋发向上的语句。

示例:会当凌绝顶,一览众山小。

【点睛】参考译文:

陈涉年轻的时候,曾经同别人一道被雇佣耕地。(有一次)他停止耕作走到田埂上,心中愤愤不平了好久,说:“如果有一天富贵了,彼此不要忘记。”雇工们笑着回答说:“你是给人家当雇工的,哪能富贵呢?”陈涉长叹一声说:“唉,燕雀怎么能知道鸿鹄的志向呢!”

11.(1) 母亲一发工资就给我做粉蒸肉。 母亲为了“我”,决定不嫁人。 母亲过年给“我”做粉蒸肉。 伤心、气愤 心酸、委屈

(2)“粉蒸肉”是文章的线索,贯穿全文;文章围绕“粉蒸肉”写了不同时期“我”的心情,概括了文章的主要内容,揭示了母亲对“我“的爱;标题设置悬念,吸引读者,激发读者阅读兴趣。

(3)母亲没钱置办年货,央求同事借了一块肉,碰上同事媳妇,她对母亲当众辱骂,非要母亲把肉还回去,母亲气愤委屈才动手打“我”。

(4) 首尾呼应 描写了两个除夕夜吃粉蒸肉的场景,突出了母亲对“我”的深沉的爱,让读者对母亲形象理解得更加深刻。

(5)从对母亲神态和言行的描写的角度来看,文中的“她推门而入时,我嘴里正含着一块肥肉,母亲扫视了一圈屋内,直盯着我,走了过来,当即就是一顿连扇带打”“揍过我之后,母亲就端起那碗粉蒸肉甩门而走”“在我面前,谁也别想抢我儿子的肉”“为了多挣钱,母亲每天都在工厂里干得热火朝天”这些内容写出了母亲自尊自强、勤劳能干、能吃苦、爱孩子的性格。因此从这些内容可看出母亲是一位自尊自强、勤劳能干、能吃苦、爱孩子、性格直、真诚的人。

【详解】(1)本题考查对短文内容的理解。

从文中第⑦自然段 “当然,每个月领到的工资足以令母亲喜笑颜开好一阵。几乎每次,母亲拿到工资的第一件事,就是去菜市场买点肉,用草绳拴挂在自行车的车头,招摇过市地骑回家,然后为我做上一碗香喷喷的粉蒸肉。” 可知,上小学时的事件是:母亲一发工资就给我做粉蒸肉。

从文中第⑩自然段 “最终,母亲松了口,答应见他一面。男人木讷、老实,等到吃饭的时候,一个劲儿往嘴里刨食。那桌饭上恰好有一道粉蒸肉,母亲先给我碗里夹了两片,可是我并没有食欲,只是用筷子在碗里乱戳。对面的男人则不停给自己碗里夹肉,不大一会儿,一碗粉蒸肉眼见着就要被他扫光。母亲的脸色越来越难看,最终扔下一句话:‘在我面前,谁也别想抢我儿子的肉!’” 可知,上初一那一年的事件是:母亲为了“我”,决定不嫁人。

从文中第 自然段 “ 2001年,我考上省城的大学,母亲也分到了职工安置房。那年寒假回家过年,母亲特意操持了满满一大桌酒菜。桌上仍然有粉蒸肉” 可知,考上大学时的事件是:母亲过年给“我”做粉蒸肉。

从文中第②自然段 “我到底还是抵不住肉香的诱惑,揭开锅盖,夹了一片粉蒸肉放进嘴里,心里想着‘再吃一片就好’,嘴上却不停,连吃了半碗。我吃得正香,母亲带着一身冷气回来了。她推门而入时,我嘴里正含着一块肥肉,母亲扫视了一圈屋内,直盯着我,走了过来,当即就是一顿连扇带打。” 可知,六岁那年母亲的心理是愤怒。

从文中第 自然段 “母亲讲完,眼泪就啪嗒啪往下掉……” 可知,考上大学时母亲回忆往事内心是心酸、委屈的。

(2)本题考查对文中内容的理解。

首先,从结构上看,文章多次提到 “粉蒸肉”,如 “我” 小时候偷吃粉蒸肉被母亲打骂、母亲为了多挣钱给 “我” 做粉蒸肉、相亲时因粉蒸肉母亲拒绝再婚等情节都围绕着 “粉蒸肉” 展开,使文章内容紧凑,情节连贯,因此它起到了线索的作用,让整篇文章结构清晰。

其次,从情感表达和主题揭示的角度,“粉蒸肉” 承载着母亲对 “我” 的爱。在艰苦的生活中,母亲努力为 “我” 做粉蒸肉,即使生活艰难、脾气暴躁,但通过 “粉蒸肉” 依然能感受到她对 “我” 深沉的母爱。

示例:“粉蒸肉” 在文中起到了贯穿全文的线索作用,同时也承载着母亲和 “我” 之间深厚的情感,是母爱的象征,见证了 “我” 和母亲生活的变迁以及母亲性格和心境的变化。

(3)本题考查对文章内容的理解和概括。

从文中第②自然段 “我到底还是抵不住肉香的诱惑,揭开锅盖,夹了一片粉蒸肉放进嘴里,心里想着‘再吃一片就好’,嘴上却不停,连吃了半碗”,以及第 自然段 “除夕那天,我怎么都凑不齐置办年货的钱,好不容易央求同事借到了一块肉,回来好给你做上一碗粉蒸肉。等我再出门办事时,迎面碰上同事媳妇,她对我当众辱骂,非要我把肉还回去。我回家就端走你吃过的那碗肉要还她后来,还是厂里的其他同事劝住了我们……” 可以概括出原因是过年时,母亲借来一块肉给 “我” 做粉蒸肉,她出门办事时遇到同事媳妇索要借的肉,母亲回家看到 “我” 吃了半碗粉蒸肉,担心无法还给同事,母亲气愤、委屈才打了“我”。

(4)本题考查对开头结尾的理解。

首先需要判断开头和结尾的关系,观察是否存在内容上的呼应或关联。在这篇短文中,开头提到了小时候与粉蒸肉相关的经历,结尾又再次提及并解释了当年的情况,存在明显的呼应。然后分析这种呼应带来的效果,通常包括使结构更严谨、主题更突出等方面。

示例:作者运用了首尾呼应的写法。 这样写的好处是:开头写了作者小时候在除夕偷吃粉蒸肉被母亲打骂的经历,结尾则在多年后揭示了当年母亲打骂背后的无奈和心酸,使文章结构完整,浑然一体,强调了粉蒸肉这一事物在母子关系中的重要性,也突出了母亲和作者之间深厚而复杂的情感,深化了文章的主题。

(5)本题考查对人物的评价。

首先,需要仔细阅读文本,找出文中关于母亲外貌、神态和言行等方面的描写。然后,根据这些描写,分析母亲的性格特点和品质。从不同的事件和细节中,总结出多个角度的评价。

示例:结合文章第⑥自然段句子“为了多挣钱,母亲每天都在工厂里干得热火朝天。她和一些同事还挤时间揽缝制麻将凉席的活儿,母亲双手遍布的伤痕和茧疤就是那时留下的。”可知母亲非常要强,勤劳能干,肯吃苦,能吃苦;结合文章第⑨自然段句子“虽然母亲的脾气依然暴躁,但她依旧给予我尽可能多的爱,用属于她自己的方式。”可知母亲很爱我。

故从对母亲神态和言行的描写的角度来看,母亲是一位自尊自强、勤劳能干、能吃苦、爱孩子、性格直、真诚的人。

12. 意想不到 很感动 黄上衣男孩耐心地教害怕球的蓝短裤男孩接球,帮助他树立自信,让“我”觉得很感动 13. “我”看蓝短裤男孩打球精神上感到痛苦 队友跟蓝短裤男孩一起打球觉得很不尽兴 14.B 15.C 16. B 黄上衣男孩为了帮助蓝短裤男孩建立自信,不厌其烦地帮助他练习接球,表现了他的热情和友善,B项的环境描写也体现出了温馨美好的特点,二者基调很吻合 17.“黄上衣”虽然不完美,但他在教蓝短裤男孩接球的过程中表现出的友善、热情,细致与耐心让人感到温暖。他身上的美德让我们感动,给我们带来榜样的力量;他就生活在我们身边,在日常生活中突显出不平凡,他就是“日常英雄”。

【解析】12.本题考查对文章内容的理解概括。

根据文章第④段“看他打球,是种折磨”,第⑤段“我意想不到的是,或许是不愿孤零零一个人被隔在场外吧,蓝短裤坚持在场里跑来跑去”,第⑥段“我很惊讶,这个黄上衣男孩可以那么有耐心:蓝短裤没接到球时,他没有一点嘲笑,没有一点‘怎么连这样的也接不到’的责备”,第⑧段“我很感动。那个黄上衣男孩竟然如此自然地做到了许多老师做不到的事。他没有教蓝短裤怎么接球,他只是让蓝短裤相信自己:能否接到球,是自己可以控制的,也是自己可以负责的。”可知,我看球的情感由受折磨→意想不到→很惊讶→很感动。

本文写了我看一群小男孩打篮球黄上衣男孩耐心地教害怕球的蓝短裤男孩接球,帮助他树立自信,让“我”觉得很感动。“黄上衣”虽然不完美,但他在教蓝短裤男孩接球的过程中表现出的友善、热情,细致与耐心让人感到温暖。他身上的美德让我们感动,给我们带来榜样的力量;他就生活在我们身边,在日常生活中突显出不平凡,他就是“日常英雄”。

13.本题考查对字词的理解与赏析。

从第④段“看他打球,是种折磨。他那么怕,那么笨拙,偏偏又老是被球打到,显出更笨拙的狼狈模样。”可知,“折磨”本义指的是使在精神或肉体上受打击,受痛苦。文中的“折磨”在文章中指“我”看蓝短裤男孩打球,精神上感到痛苦。

从第⑤段“也不能怪这些男孩,我自己知道,跟这样怕球、不能接球的人一起打球,真是种折磨。”可知,“折磨”本义指的是使在精神或肉体上受打击,受痛苦。文中的“折磨”指队友跟蓝规裤男孩一起打球觉得很不尽兴。

14.本题考查文章内容的理解与概括。

从第⑦自然段“只有几分钟的时间,我看到自信在蓝短裤的动作上、情绪上建立起来了。他不再觉得接球多么难,但我相信他也没有觉得接球多么容易,而是他感受到如果他努力,他就可以接到球。”可知,教接球的过程中,黄上衣男孩既不责备,也不鼓励,希望蓝短裤男孩能自己建立自信。

故选B。

15.本题考查文章的思想情感以及文章的写作手法。

要从带感彩的语句入手,短文用大半个篇幅写蓝短裤男孩不会接球,受同伴的取笑,而黄上衣男孩教蓝短裤男孩接球的过程中表现出的友善、热情,细致与耐心让人感到温暖,与上文同伴的嘲笑形成鲜明对比。

故选C。

16.本题属于开放探究。

大胆想象,切合文章,积极向上,需要有正确的人生观价值观。黄上衣男孩为了帮助蓝短裤男孩建立自辖,不厌其烦地帮助他练习接球,表现了他的热情和友善,“温和的阳光葱郁的大树静静的草地”句子的环境描写也体现出了温磬美好的特点,二者基调很吻合。

故选B。

17.本题主要考查对内容的理解。

从第⑥自然段“一阵子之后,其中一位穿黄上衣的男孩抓住蓝短裤,把他拖到旁边,拿起另一颗球,开始教蓝短裤如何接球。黄上衣先站得很近,轻轻传球,一次又一次,然后慢慢站得远些,再轮流用反弹球和空中抛球丢给蓝短裤。”第⑧自然段“那个黄上衣男孩竟然如此自然地做到了许多老师做不到的事。他没有教蓝短裤怎么接球,他只是让蓝短裤相信自己:能否接到球,是自己可以控制的,也是自己可以负责的。”可知,黄上衣男孩耐心地教害怕球的蓝短裤男孩接球,帮助他树立自信,让我们觉得很感动,在生活中,有的人虽然表现平平无奇,但发挥着重要的作用,任何人都是生活中的主角,都是英雄。

18.例文一:

那滴泪光中的温暖

在我的记忆长河中,有许多璀璨的星辰,它们或明或暗,但都闪耀着独特的光芒。其中,有那么一颗星星,它虽不耀眼,却格外温暖,因为它承载着一份深深的感动,那是一次让我眼含泪光的经历。

那是一个冬日的傍晚,寒风凛冽,我独自走在回家的路上。天空灰蒙蒙的,仿佛连空气都凝固了。我的心情也像这天气一样,沉重而低落。那天,我因为考试成绩不理想,被老师和同学误解,心里充满了委屈和挫败感。就在我几乎要被这寒冷和孤独吞噬时,一束光穿透了阴霾,照亮了我的世界。

那是妈妈,她不知怎的得知了我的情况,特地提前下班来接我。看到她的那一刻,我仿佛看到了希望的灯塔。她没有多说什么,只是轻轻地握住我的手,那份温暖瞬间传遍了我的全身。我们并肩走在回家的路上,妈妈不时地询问我的近况,用她那双充满慈爱的眼睛注视着我。

就在这时,一阵风吹过,我不禁打了个寒颤。妈妈见状,连忙脱下自己的外套披在我的肩上。那一刻,我的眼眶湿润了,泪花开始在眼中打转。这不仅仅是因为寒冷被驱散,更是因为我感受到了妈妈那份无微不至的关怀和爱。这份爱,如同冬日里的暖阳,温暖了我的心房,让我感受到了前所未有的力量。

回到家后,妈妈没有责备我,反而耐心地听我倾诉心中的委屈和不甘。她告诉我,失败并不可怕,重要的是要勇敢面对,从失败中汲取教训,不断前行。在她的鼓励下,我渐渐找回了自信和勇气,也明白了家人的支持是我最坚强的后盾。

如今,每当我想起那个冬日的傍晚,那滴泪光中的温暖便会涌上心头。它提醒着我,无论遇到多大的困难和挑战,只要有家人的陪伴和支持,就没有什么过不去的坎。而那朵泪花,也成为了我心中最宝贵的记忆之一。例文二:

照片里的时光印记

岁月如梭,悄然无声地在我们身边流转,许多往事如同沙滩上的足迹,被时间的潮水慢慢冲刷,逐渐模糊。但总有一些珍贵的记忆,如同照片一般,被细心地保存在心底,永不褪色。

在我那本装满回忆的相册里,有一张照片特别引人注目。它拍摄于一个阳光明媚的下午,那时的我还是一个稚嫩的孩童,正坐在一张老旧的木椅上,两只小手紧紧抓着椅子的扶手,眼睛瞪得圆圆的,满脸都是紧张而又兴奋的表情。最引人注目的是我的嘴里,只露出两颗小小的门牙,显得格外可爱。那是我第一次学骑自行车时,爸爸用相机捕捉下的瞬间。

看着这张照片,我仿佛穿越了时空,回到了那个充满挑战与乐趣的下午。那时的我,对自行车充满了好奇与向往,但真正骑上去时,才发现平衡是那么难以掌握。无数次地跌倒,又无数次地爬起,汗水与泪水交织在一起,但我没有放弃。每当我想要放弃时,爸爸总会在一旁鼓励我,用他的大手扶稳我的自行车,给我信心和力量。最终,我学会了骑自行车,那一刻的喜悦和成就感至今仍让我难以忘怀。

现在,每当我看到这张照片,心中都会涌起一股暖流。它不仅仅记录了我成长的一个瞬间,更是我与家人之间温馨与爱的见证。我想对过去的岁月说:“谢谢你,让我拥有了这些宝贵的记忆。虽然时光不能倒流,但我会珍惜每一份经历,将它们化作前行的动力。同时,我也期待着未来能有更多美好的瞬间被定格在照片中,成为我生命中永恒的宝藏。”

【详解】本题考查书面表达能力。

(1)阅读题干可知,题目中的“泪花”是一个富有情感的意象,它不仅仅是生理上的眼泪,更是情感涌动的象征。泪花背后往往隐藏着深刻的情感体验,如喜悦、忧伤、感动、委屈等。选择“一朵泪花”,即一个具体的、能触动你内心情感的瞬间或事件。

开头:可以用一句富有画面感或情感张力的句子作为开头,直接引出“泪花”这一主题,比如描述一个让人印象深刻的场景或情感瞬间。简要介绍事件发生的背景或情境,为下文情感的展开做铺垫。

中间:详细叙述那个让你眼含泪花的瞬间或事件。运用生动的语言和细节描写,让读者仿佛置身其中,感受到你的情感波动。在叙述过程中,适时地穿插自己的内心感受和思考,表达出泪花背后的深层情感。可以通过直接抒情、心理描写或对话等方式来实现。

结尾:简要回顾文章的主要内容,强调泪花背后的情感价值或意义。 用一两句富有哲理或情感深度的话作为结尾,点明文章的主旨或升华主题,让读者在回味中感受到更深层次的情感共鸣。

(2)阅读题干可知,题目要求选择一张让你久久难忘的照片,并围绕这张照片展开叙述。需要描述照片中的场景、人物以及背后的故事,同时表达对过去岁月的感慨和思考。在叙述过程中,要注重情感的抒发和个人的反思。通过照片这一媒介,展现你对过去时光的怀念、对成长的感悟或对亲情的珍惜等。

开头:可以从相册的翻阅开始,描述自己偶然间发现这张难忘照片的情景,或者从对照片的某种特殊情感入手,直接引出话题。简要提及照片中的某个元素或场景,激发读者的好奇心,为后续内容的展开做铺垫。

中间:用生动的语言描述照片中的场景、人物和细节,让读者能够清晰地看到那张照片所呈现的画面。结合照片,讲述照片背后的故事或经历。可以是某个重要的时刻、一次难忘的旅行、与家人的温馨时光等。在讲述过程中,注重情感的抒发和细节的刻画。

结尾:简要回顾文章的主要内容,强调照片对你个人意义的重要性。通过照片这一媒介,进一步升华文章的主题。可以是对生活的热爱、对时间的敬畏或对未来的憧憬等。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

期末核心考点检测卷(二)-2024-2025学年语文六年级下册统编版

一、选择题

1.词语中读音和字形完全正确的一组是( )

A.翡(fěi)翠 哽咽(yàn) 追根求源 B.教诲(huì) 汤匙(chí) 处景生情

C.剥削(xuē) 坚劲(jìng) 翻箱倒柜 D.包庇(pì) 勉强(qiǎng) 自作自受

2.加点字意思不相同的一组是( )

A.面面俱到 野径云俱黑 B.碧空如洗 死去元知万事空

C.但愿如此 但爱鲈鱼美 D.泣涕零如雨 初闻涕泪满衣裳

3.小乐想知道“壮志líng云”的“líng”是哪个字,根据字典里“líng”的意思,他应该选( )

A.菱líng:一年生草本植物,根生在泥里,果肉可以吃。

B.陵líng:①丘陵。②陵墓。③欺负;侵犯。

C.凌líng:①侵犯;欺侮。②逼近。③升高;在空中。

D.绫líng:丝织物的一种。用桑蚕丝或桑蚕丝同人造丝交织而成。

4.下列句子中,没有语病的一项是( )

A.发扬和继承优秀传统文化,是我们每个人义不容辞的。

B.通过同学们的帮助,使悦悦的语文水平提高了很多。

C.“北斗”是中国自主建设的卫星导航系统,是全球四大卫星导航系统之一

D.明明阅读了大量的小说、诗歌、散文以及文学名著。

5.下列句子中引用的名言不恰当的一项是( )

A.小林在围棋比赛中赢了自己的教练,教练引用《荀子》中的名言赞叹道:“青,取之于蓝,而青于蓝。”

B.我们要以“苟日新,日日新,又日新”来督促自己及时反省,不断完善自己。

C.小明不爱读书,妈妈劝他:“‘路遥知马力,日久见人心’。现在不抓紧,将来要后悔。”

D.“读书破万卷,下笔如有神”,只有博览群书,反复阅读积累,才能妙笔生花。

6.关于“学航天精神,展美好宏图”这个活动主题,小宇建议在展板上用书法家赵孟頫的字体打印,他认为赵孟頫的楷书运笔自然,点画圆润多姿,具有行书的笔意。下列作品中赵孟頫的作品是( )

A. B. C. D.

7.给相关名著封面配上一句话,从甲到丁,所选顺序最恰当的一项是( )

甲《西游记》 乙《鲁滨逊漂流记》 丙《爱的教育》 丁《骑鹅旅行记》

①充分利用自己的智慧与双手,一切难题都将迎刃而解。

②见寻常未见,闻平日未闻,在一场奇妙的旅行中收获爱和温暖。

③所谓终成正果,只不过比别人多了无数的负累而已。

④懂得爱,学会爱,是教育的重要内容。

A.①②③④ B.③①④② C.③②①④ D.②④①③

二、基础知识综合

8.爆竹声中,小希一家喜气洋洋地迎接春节的到来。请你根据提供的情景图,完成练习。

(1)请你选择小希家的一个习俗字,写出其寓意。

倒贴“福” 放爆竹 吃饺子

寓意是: 。

(2)一年又过去了,小希爸爸感叹道:“八千多日子已经从我手中溜去,像针尖上一滴水滴在大海里,我的日子滴在 ,没有声音,也没有影子。”小希劝慰爸爸::“谁道人生无再少? !”

(3)过完年,小希的朋友小秦要远行,两位好友妙妙和莹莹在她们四人的群聊里发消息送别小秦。(如图)

妙妙的微信让我想起王观在《卜算子·送鲍浩然之浙东》中送别鲍浩然时吟诵的“ , ”;莹莹的微信略带伤感,不禁让我想起王维在《送元二使安西》中的诗句:“ , ”。

三、信息匹配

9.阅读下列文字,用“√”选出加点字的正确读音。

孙悟空打开生死簿(báo bù),在扉(fēi fěi)页上发现悼(diào dào)念师傅的诗句,不觉大怒,用三昧真火将生死簿烧成了灰烬,然后拿起放在桌子上的紫金钵(bēn bō)盂,头也不回地去了。

四、文言文阅读

10.阅读下面的文言文,完成练习。

鸿鹄之志

陈涉①少时,尝与人佣耕②,辍③耕之垄上,怅恨久之,曰:“苟富贵,无相忘。”佣者笑而应曰:“若④为佣耕,何富贵也?”陈涉太息⑤曰:“嗟乎⑥,燕雀安知鸿鹄之志哉!”

【注释】①陈涉:陈胜,字涉。②佣耕:被雇佣去给人耕地。③辍:停止。④若:你。⑤息:长叹。⑥嗟乎:相当于感叹词“唉”。

(1)请写出下列加点字词的意思。

鸿鹄之志: 尝与人佣耕:

(2)图解汉字:下图表示“之”最初的意思,下列句子中的“之”意思与它相同的一项是( )

A.惟弈秋之为听 B.弗若之矣 C.送鲍浩然之浙东 D.燕雀安知鸿鹄之志哉

(3)请翻译出“嗟乎,燕雀安知鸿鹄之志哉!”一句的意思。

(4)“鸿鹄之志”可以用来形容志存高远的人,我也能用一句表示志向的名言或诗句赠与陈涉。

五、现代文阅读

11.阅读下面短文,回答问题。

借来的粉蒸肉

①1988年我六岁,父亲和母亲离婚了,母亲带着我生活。那年除夕,我独自在母亲的宿舍等她归来。我饿了,急不可耐地往那口冒着蒸汽的铝锅望去,混合着蒸汽一同弥漫的,是满屋粉蒸肉的香味。

②我到底还是抵不住肉香的诱惑,揭开锅盖,夹了一片粉蒸肉放进嘴里,心里想着“再吃一片就好”,嘴上却不停,连吃了半碗。我吃得正香,母亲带着一身冷气回来了。她推门而入时,我嘴里正含着一块肥肉,母亲扫视了一圈屋内,直盯着我,走了过来,当即就是一顿连扇带打。我涨红了脸,张着嘴哇哇大哭,半块肉连同口水一同掉了出来。揍过我之后,母亲就端起那碗粉蒸肉甩门而走,留下我一人在她贫陋的职工宿舍里不停抽泣。

③过了一段时间,母亲又端着那碗粉蒸肉回来了。她怒火已消,顺手把碗放进锅里重新热了热,让我跟她一块吃。吃完那碗粉蒸肉,按母亲的说法:“就算是过了除夕。”

④成年以后,隐约得出一些答案。早在我尚不记事的幼年,父亲消失得无影无踪。母亲觉得自己的生活失败透顶了。她原先是国营塑料厂的编制缝纫工,婚姻变故没多久后,被调换成烧火工,只有噪音和孤独与她为伴。每况愈下的处境加之原有的性格,在她身上形成了恶性循环。

⑤九十年代初,我上小学,市场经济在我们这个山区小县城,也开始活泛起来,母亲和我的生活也不再那么捉襟见肘了。

⑥母亲所在的车间被私人老板承包,工人工资由计时变为计件,当时母亲的工种已经调回缝纫工,整天在缝纫机前缝蛇皮袋,一个五分钱,一天能做三四百个。为了多挣钱,母亲每天都在工厂里干得热火朝天。她和一些同事还挤时间揽缝制麻将凉席的活儿,母亲双手遍布的伤痕和茧疤就是那时留下的。

⑦当然,每个月领到的工资足以令母亲喜笑颜开好一阵。几乎每次,母亲拿到工资的第一件事,就是去菜市场买点肉,用草绳拴挂在自行车的车头,招摇过市地骑回家,然后为我做上一碗香喷喷的粉蒸肉。

⑧生活的忙碌也逐渐让母亲心境趋于平和。她风雨无阻地在塑料厂、竹制品厂和家里往返,疲惫的身影下,全是满足和信心。

⑨虽然母亲的脾气依然暴躁,但她依旧给予我尽可能多的爱,用属于她自己的方式。

⑩我上初一那一年,一个碎嘴子的中年妇女,有段时间成天往我家跑,目的是想说服母亲嫁给一个河北的煤矿工。最终,母亲松了口,答应见他一面。男人木讷(nè)、老实,等到吃饭的时候,一个劲儿往嘴里刨食。那桌饭上恰好有一道粉蒸肉,母亲先给我碗里夹了两片,可是我并没有食欲,只是用筷子在碗里乱戳。对面的男人则不停给自己碗里夹肉,不大一会儿,一碗粉蒸肉眼见着就要被他扫光。母亲的脸色越来越难看,最终扔下一句话:“在我面前,谁也别想抢我儿子的肉!”我紧紧抓着母亲的手,心里满满的感动。

2001年,我考上省城的大学,母亲也分到了职工安置房。那年寒假回家过年,母亲特意操持了满满一大桌酒菜。桌上仍然有粉蒸肉,我忽然就想起了1988年的那个除夕,便开玩笑和母亲说:“妈,你记不记得我小时候有次过年,我偷吃了半碗粉蒸肉,你把我打了一顿?”

母亲的视线在杯盘间来回巡视,笑容却如同河水的落汐一般逐渐褪去,“咋不记得……你得体谅你妈当时的处境……除夕那天,我怎么都凑不齐置办年货的钱,好不容易央求同事借到了一块肉,回来好给你做上一碗粉蒸肉。等我再出门办事时,迎面碰上同事媳妇,她对我当众辱骂,非要我把肉还回去。我回家就端走你吃过的那碗肉要还她后来,还是厂里的其他同事劝住了我们……”母亲讲完,眼泪就啪嗒啪往下掉……

我知道,那碗粉蒸肉飘溢的糯香味,将永远萦绕在我们母子之间。

(1)梳理文章的主要事件可以帮助我们更好地理解文章。请简要概括短文写了“我”和母亲之间的几件事情以及母亲心理的变化,补全下面表格。

时间 六岁那年 上小学时 上初一那一年 考上大学

事件 偷吃粉蒸肉,挨了母亲揍。 ① ② ③

心理 ④ 平和、满足 不满、气愤 ⑤

(2)“粉蒸肉”在文中的作用是:

(3)联系上下文,用简洁的语言概括“我”小时候吃粉蒸肉挨了母亲的一顿揍的原因:

(4)关注文章的开头和结尾可以帮助我们更好地理解文章的主题,读了短文的开头和结尾,我发现作者运用了 的写法,这样写的好处是: 。

(5)本学期“交流平台”中告诉我们:“每个人都是立体的、多面的,评价人物时角度不能太单一。”结合文中对母亲的外貌、神态和言行等描写,说说她是个怎样的人?至少从两个角度做出评价。

阅读下文,完成习题。

日常英雄

①我多么喜爱篮球,在家里没事无聊时,就伸展手臂假装手里有一颗篮球,朝着想象的篮筐专心地投去。我不只爱打球,也爱看球,随便什么样的人打球,都能让我看得出神。

②我看到角落的篮球架下,来了一群小孩,他们的动作还很稚嫩,几个人聚在一起,没什么章法地抢球、投篮。很快地,他们之间又分出程度来。有的可以模仿运球上篮的动作,有的可以跳投,有的却只能定点朝篮筐抛射。最糟的是一个穿深蓝短裤的男孩,他投篮不准,传球会偏,而且不会接球。

③因为他怕球。球朝他的方向去,他就本能地躲。他愈躲,愈不懂得用手挡球接球,就愈容易被球打中,于是就愈怕球。

④看他打球,是种折磨。他那么怕,那么笨拙,偏偏又老是被球打到,显出更笨拙的狼狈模样。距离太远了,我听不清楚他们说话,不过我判断其他男孩开始取笑这个蓝短裤,男生间说的取笑话,一定很难听。

⑤也不能怪这些男孩,我自己知道,跟这样怕球、不能接球的人一起打球,真是种折磨。我想,唯一解决的办法,是那个蓝短裤自己知难而退。然而,让我意想不到的是,或许是不愿孤零零一个人被隔在场外吧,蓝短裤坚持在场里跑来跑去,人家在打篮球,他却比较像在玩躲避球。

⑥一阵子之后,其中一位穿黄上衣的男孩抓住蓝短裤,把他拖到旁边,拿起另一颗球,开始教蓝短裤如何接球。黄上衣先站得很近,轻轻传球,一次又一次,然后慢慢站得远些,再轮流用反弹球和空中抛球丢给蓝短裤。我很惊讶,这个黄上衣男孩可以那么有耐心:蓝短裤没接到球时,他没有一点嘲笑,没有一点“怎么连这样的也接不到”的责备,而当蓝短裤意外接好难接的球,黄上衣也不会特别称赞鼓励他。黄上衣就那样一次次理所当然地传球。

⑦只有几分钟的时间,我看到自信在蓝短裤的动作上、情绪上建立起来了。他不再觉得接球多么难,但我相信他也没有觉得接球多么容易,而是他感受到如果他努力,他就可以接到球。是他自己的选择,他自己的行为,决定了他能不能接到球。

⑧我很感动。那个黄上衣男孩竟然如此自然地做到了许多老师做不到的事。他没有教蓝短裤怎么接球,他只是让蓝短裤相信自己:能否接到球,是自己可以控制的,也是自己可以负责的。

⑨当我回过神时,蓝短裤和黄上衣已经回到球场上了。黄上衣连续投了几个球都没进,还有一次传球出界,然而我却觉得我在看一个英雄,一个日常英雄。

(选自《我想遇见你的人生》,有删改)

12.默读第②至⑧自然段,完成“我”看球的情感变化。

受折磨→ →很惊讶→

用简洁的语言概括短文的主要内容: 。

13.联系上下文,理解两处“折磨”的含义。

第④自然段的“折磨”,在文中指 。

第⑤自然段的“折磨”,在文中指 。

14.教接球的过程中,黄上衣男孩既不责备,也不鼓励的原因是( )

A.蓝短裤男孩本能地怕球,鼓励没有效果。

B.希望蓝短裤男孩能自己建立自信。

C.黄上衣男孩觉得都是同学,怕责备伤了和气。

D.不是比赛,黄上衣男孩觉得没有必要责备或者鼓励。

15.短文用大半个篇幅写蓝短裤男孩不会接球,受同伴的取笑,其目的是( )

A.为了体现黄上衣男孩实在忍无可忍,出于同伴间的同情,出手相助。

B.说明与蓝短裤男孩一起玩的同伴,缺乏应有的文明素质。

C.为黄上衣男孩的帮助铺垫,在与其他同伴的对比中反衬出他的热情与友善。

D.为了表现出“我”的内心也为蓝短裤男孩着急,希望他自己知难而退。

16.如果给第⑥至⑧自然段配上插图,你认为最有可能出现哪一组景物?请写出理由。

A.落败的篮球场刺眼的阳光激烈的加油声

B.温和的阳光葱郁的大树静静的草地

我选 组景物,理由是: 。

17.为什么“黄上衣”连续投球没进,甚至出界,却称他是“日常英雄”?请联系上下文写出你的理解。

六、书面表达

18.读要求,从下面两个题目中任选一个写作文。

题目一:泪花,指含在眼里要流还没有流下来的泪珠。泪花中闪烁的可能是喜悦,可能是忧伤,可能是感动,可能是委屈……回想过去的时光,总有那么一些人、一些事、一些时刻,让你眼含泪花。请选择这样“一朵泪花”,写下你的真情实感。题目自拟,不少450字,不要出现真实的人名、校名。

题目二:岁月流逝,往事会被淡忘,但有一样东西不会消失——那就是照片。翻开你自己的相册,会看到母亲怀中啼哭的你,只长着两颗门牙玩耍的你,戴着红领巾学习的你……哪一张照片让你久久难忘呢?你想对过去的岁月说些什么呢?请以“照片”为话题,写一篇习作。题目自拟,内容具体,不少于450字。不要出现真实的人名、校名。

《期末核心考点检测卷(二)-2024-2025学年语文六年级下册统编版》参考答案

题号 1 2 3 4 5 6 7

答案 C B C C C D B

1.C

【详解】本题考查辨析字形易错字及字音。

A.哽咽(yàn)——yè;

B.处景生情——触景生情;

D.包庇(pì)——bì;

故选C。

2.B

【详解】本题考查多义字。

A.全,都;

B.天空/没有;

C.只;愿;

D.眼泪;

故选B。

3.C

【详解】本题考查字音。

在成语“壮志凌云”中,“凌”字表示“升高;在空中”的意思,形容志向高远,能够超越常人,达到极高的境界。根据这个成语的意思,我们需要找到一个“líng”字,其含义与“升高;在空中”相符合。选项C的“凌líng”有三个意思,其中第三个是“升高;在空中”,这与“壮志凌云”中“凌”字的意思相符。

故选C。

4.C

【详解】本题主要考查修改病句。

认真读原句,弄清句子要表达的意思。找出有毛病的地方,根据病因修改。修改病句不能改变原句的意思。检查修改后的句子,看句子是否完整、通顺、合理。①用词不当。②搭配不当。③成分残缺。④词序混乱。⑤重复啰唆。⑥前后矛盾。⑦不符事理。⑧归类不当。指代不明。

A.缺少宾语,在句尾加上“责任”。

B.缺少主语。句子中同时使用“通过”和“使”,造成句子没有主语,去掉其中一个即可。

D.不合逻辑,改为:明明阅读了大量的小说、诗歌、散文等文学著作。

故选C。

5.C

【详解】本题考查名言警句。

C.路遥知马力,日久见人心:路途遥远,才可以知道马的力气的大小;经历的事情多了,时间长了,才可识别人心的善恶好歹。用在劝诫小明不爱读书不合适。

故选C。

6.D

【详解】本题考查书法鉴赏。

楷书的特点为:字形方正,笔画工整,结构严谨,运笔稳健,线条流畅而富有变化。赵孟頫的楷书更是将楷书的这些特点发挥到了极致,他的楷书运笔自然流畅,点画圆润多姿,既有楷书的工整严谨又不失行书的灵动飘逸。

A.这幅作品横细竖粗、撇细捺粗、左细右粗,是颜真卿的《颜勤礼碑》;

B.这幅作品笔法刚柔相济,线条变化灵活,点画凝练,是王羲之的 《兰亭集序》;

C.这幅作品结体紧密,笔法锐利,筋骨外露,阳刚十足,这是柳公权的《玄秘塔碑》;

D.这幅作品楷书运笔自然,点画圆润多姿,具有行书的笔意,是赵孟頫的《三门记》;

故选D。

7.B

【详解】本题考查经典名著。

甲《西游记》:这部作品讲述了唐僧师徒四人历经九九八十一难,最终到达西天取得真经的故事。其核心在于师徒四人面对各种困难和挑战,坚持不懈,最终达成目标。因此,与“所谓终成正果,只不过比别人多了无数的负累而已”这句话相契合,因为这句话表达了成功背后是无数艰辛和努力的含义。

故选③。

乙《鲁滨逊漂流记》:该作品描述了鲁滨逊在荒岛上的生存经历,他依靠自己的智慧和双手,解决了各种生存难题。因此,“充分利用自己的智慧与双手,一切难题都将迎刃而解”这句话非常适合作为这部作品的封面语,因为它准确地概括了鲁滨逊的经历和精神。

故选①。

丙《爱的教育》:这本书是一部日记体小说,以一个小学生的视角,记录了他在生活中的所见所闻所感,特别是关于爱的故事。因此,“懂得爱,学会爱,是教育的重要内容”这句话非常适合作为这部作品的封面语,因为它强调了教育的核心:爱的教育。

故选④。

丁《骑鹅旅行记》:这部作品讲述了一个小男孩骑在鹅背上,进行了一场奇妙的旅行的故事。在这个过程中,他见识了许多新奇的事物,也收获了成长和温暖。因此,“见寻常未见,闻平日未闻,在一场奇妙的旅行中收获爱和温暖”这句话与这部作品的主题高度契合。

故选②。

综上所述,与四部作品相匹配的句子顺序应为:③①④②。

故选B。

8. 倒贴“福” 幸福到家了 时间的流里 门前流水尚能西 若到江南赶上春 千万和春住 劝君更尽一杯酒 西出阳关无故人

【详解】本题考查传统节日习俗和名篇名句默写与理解。

(1)解答本题,选择小希家的一个习俗字,写出其寓意即可。

“倒贴‘福’”,其寓意是“福到了”。寓意着新的一年里幸福和好运将会降临到家里。

“放爆竹”寓意着驱邪避害、祈求平安。

“吃饺子”寓意着辞旧迎新、团圆。

(2)书写时注意“流、尚”的正确写法。

(3)若到江南赶上春,千万和春住。出自王观《卜算子·送鲍浩然之浙东》,意思:若是到江南赶上春天,千万要和春天同住。

劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。出自王维《送元二使安西》,意思:真诚地劝我的朋友再干一杯美酒,向西出了阳关就难以遇到故旧亲人。

书写时注意“南、春、关”的正确写法。

9.bù fēi dào bō

【详解】本题考查字音和多音字辨析。

簿:bù,释义:登记册;书写用的本子。bó,释义:古同“箔”,养蚕席。

生死簿(shēng sǐ bù):指神话传说中记录生物出生和死亡的书籍。

扉页(fēi yè):书籍封面之后、正文之前的一页。

悼念(dào niàn):对死者哀痛地怀念。

紫金钵(zǐ jīn bō):在神话传说中,尤其是与佛教相关的故事里,紫金钵通常指的是一种珍贵的、由紫金制成的法器或容器,有时与唐僧(唐三藏)的取经故事相关联。

10.(1) 的 曾经

(2)C

(3)唉,燕雀怎么知道鸿鹄的志向呢!

(4)长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。

【详解】(1)本题考查字词解释。

“鸿鹄之志”意思是比喻远大的志向。“之”在“鸿鹄之志”中是“结构助词,的”的意思。

“尝与人佣耕”意思是曾经同别人一道被雇佣耕地。“尝”是“曾经”的意思。

(2)本题考查多义字。

观察第一个图案可知“之”最初的意思。第一个图案有一只脚和一横,底下的一横表示地面,整个图案表示脚踏大地,去到什么地方。“之”字最初的意思:往,到……去。

A.“惟弈秋之为听”中“之”的意思是“宾语前置的标志,无实义”。

B.“弗若之矣”中“之”指的是“他,指专心致志的那个人”。

C.“送鲍浩然之浙东”中“之”是“到……去”的意思。

D.“燕雀安知鸿鹄之志哉”中“之”是“的”的意思。

故选C。

(3)本题考查句子翻译。

“嗟乎”:表示感叹,相当于“唉”;“安”:怎么。“知”:了解、知道。

故“嗟乎,燕雀安知鸿鹄之志哉!”的意思是:唉,燕雀怎么能知道鸿鹄的志向呢!

(4)本题考查开放性作答。

要赠与陈涉一句表示志向的名言或诗句,首先需要理解陈涉作为一个有远大抱负的人的形象特点。然后从积累的名言诗句中选取能够激励人树立高远志向、奋发向上的语句。

示例:会当凌绝顶,一览众山小。

【点睛】参考译文:

陈涉年轻的时候,曾经同别人一道被雇佣耕地。(有一次)他停止耕作走到田埂上,心中愤愤不平了好久,说:“如果有一天富贵了,彼此不要忘记。”雇工们笑着回答说:“你是给人家当雇工的,哪能富贵呢?”陈涉长叹一声说:“唉,燕雀怎么能知道鸿鹄的志向呢!”

11.(1) 母亲一发工资就给我做粉蒸肉。 母亲为了“我”,决定不嫁人。 母亲过年给“我”做粉蒸肉。 伤心、气愤 心酸、委屈

(2)“粉蒸肉”是文章的线索,贯穿全文;文章围绕“粉蒸肉”写了不同时期“我”的心情,概括了文章的主要内容,揭示了母亲对“我“的爱;标题设置悬念,吸引读者,激发读者阅读兴趣。

(3)母亲没钱置办年货,央求同事借了一块肉,碰上同事媳妇,她对母亲当众辱骂,非要母亲把肉还回去,母亲气愤委屈才动手打“我”。

(4) 首尾呼应 描写了两个除夕夜吃粉蒸肉的场景,突出了母亲对“我”的深沉的爱,让读者对母亲形象理解得更加深刻。

(5)从对母亲神态和言行的描写的角度来看,文中的“她推门而入时,我嘴里正含着一块肥肉,母亲扫视了一圈屋内,直盯着我,走了过来,当即就是一顿连扇带打”“揍过我之后,母亲就端起那碗粉蒸肉甩门而走”“在我面前,谁也别想抢我儿子的肉”“为了多挣钱,母亲每天都在工厂里干得热火朝天”这些内容写出了母亲自尊自强、勤劳能干、能吃苦、爱孩子的性格。因此从这些内容可看出母亲是一位自尊自强、勤劳能干、能吃苦、爱孩子、性格直、真诚的人。

【详解】(1)本题考查对短文内容的理解。

从文中第⑦自然段 “当然,每个月领到的工资足以令母亲喜笑颜开好一阵。几乎每次,母亲拿到工资的第一件事,就是去菜市场买点肉,用草绳拴挂在自行车的车头,招摇过市地骑回家,然后为我做上一碗香喷喷的粉蒸肉。” 可知,上小学时的事件是:母亲一发工资就给我做粉蒸肉。

从文中第⑩自然段 “最终,母亲松了口,答应见他一面。男人木讷、老实,等到吃饭的时候,一个劲儿往嘴里刨食。那桌饭上恰好有一道粉蒸肉,母亲先给我碗里夹了两片,可是我并没有食欲,只是用筷子在碗里乱戳。对面的男人则不停给自己碗里夹肉,不大一会儿,一碗粉蒸肉眼见着就要被他扫光。母亲的脸色越来越难看,最终扔下一句话:‘在我面前,谁也别想抢我儿子的肉!’” 可知,上初一那一年的事件是:母亲为了“我”,决定不嫁人。

从文中第 自然段 “ 2001年,我考上省城的大学,母亲也分到了职工安置房。那年寒假回家过年,母亲特意操持了满满一大桌酒菜。桌上仍然有粉蒸肉” 可知,考上大学时的事件是:母亲过年给“我”做粉蒸肉。

从文中第②自然段 “我到底还是抵不住肉香的诱惑,揭开锅盖,夹了一片粉蒸肉放进嘴里,心里想着‘再吃一片就好’,嘴上却不停,连吃了半碗。我吃得正香,母亲带着一身冷气回来了。她推门而入时,我嘴里正含着一块肥肉,母亲扫视了一圈屋内,直盯着我,走了过来,当即就是一顿连扇带打。” 可知,六岁那年母亲的心理是愤怒。

从文中第 自然段 “母亲讲完,眼泪就啪嗒啪往下掉……” 可知,考上大学时母亲回忆往事内心是心酸、委屈的。

(2)本题考查对文中内容的理解。

首先,从结构上看,文章多次提到 “粉蒸肉”,如 “我” 小时候偷吃粉蒸肉被母亲打骂、母亲为了多挣钱给 “我” 做粉蒸肉、相亲时因粉蒸肉母亲拒绝再婚等情节都围绕着 “粉蒸肉” 展开,使文章内容紧凑,情节连贯,因此它起到了线索的作用,让整篇文章结构清晰。

其次,从情感表达和主题揭示的角度,“粉蒸肉” 承载着母亲对 “我” 的爱。在艰苦的生活中,母亲努力为 “我” 做粉蒸肉,即使生活艰难、脾气暴躁,但通过 “粉蒸肉” 依然能感受到她对 “我” 深沉的母爱。

示例:“粉蒸肉” 在文中起到了贯穿全文的线索作用,同时也承载着母亲和 “我” 之间深厚的情感,是母爱的象征,见证了 “我” 和母亲生活的变迁以及母亲性格和心境的变化。

(3)本题考查对文章内容的理解和概括。

从文中第②自然段 “我到底还是抵不住肉香的诱惑,揭开锅盖,夹了一片粉蒸肉放进嘴里,心里想着‘再吃一片就好’,嘴上却不停,连吃了半碗”,以及第 自然段 “除夕那天,我怎么都凑不齐置办年货的钱,好不容易央求同事借到了一块肉,回来好给你做上一碗粉蒸肉。等我再出门办事时,迎面碰上同事媳妇,她对我当众辱骂,非要我把肉还回去。我回家就端走你吃过的那碗肉要还她后来,还是厂里的其他同事劝住了我们……” 可以概括出原因是过年时,母亲借来一块肉给 “我” 做粉蒸肉,她出门办事时遇到同事媳妇索要借的肉,母亲回家看到 “我” 吃了半碗粉蒸肉,担心无法还给同事,母亲气愤、委屈才打了“我”。

(4)本题考查对开头结尾的理解。

首先需要判断开头和结尾的关系,观察是否存在内容上的呼应或关联。在这篇短文中,开头提到了小时候与粉蒸肉相关的经历,结尾又再次提及并解释了当年的情况,存在明显的呼应。然后分析这种呼应带来的效果,通常包括使结构更严谨、主题更突出等方面。

示例:作者运用了首尾呼应的写法。 这样写的好处是:开头写了作者小时候在除夕偷吃粉蒸肉被母亲打骂的经历,结尾则在多年后揭示了当年母亲打骂背后的无奈和心酸,使文章结构完整,浑然一体,强调了粉蒸肉这一事物在母子关系中的重要性,也突出了母亲和作者之间深厚而复杂的情感,深化了文章的主题。

(5)本题考查对人物的评价。

首先,需要仔细阅读文本,找出文中关于母亲外貌、神态和言行等方面的描写。然后,根据这些描写,分析母亲的性格特点和品质。从不同的事件和细节中,总结出多个角度的评价。

示例:结合文章第⑥自然段句子“为了多挣钱,母亲每天都在工厂里干得热火朝天。她和一些同事还挤时间揽缝制麻将凉席的活儿,母亲双手遍布的伤痕和茧疤就是那时留下的。”可知母亲非常要强,勤劳能干,肯吃苦,能吃苦;结合文章第⑨自然段句子“虽然母亲的脾气依然暴躁,但她依旧给予我尽可能多的爱,用属于她自己的方式。”可知母亲很爱我。

故从对母亲神态和言行的描写的角度来看,母亲是一位自尊自强、勤劳能干、能吃苦、爱孩子、性格直、真诚的人。

12. 意想不到 很感动 黄上衣男孩耐心地教害怕球的蓝短裤男孩接球,帮助他树立自信,让“我”觉得很感动 13. “我”看蓝短裤男孩打球精神上感到痛苦 队友跟蓝短裤男孩一起打球觉得很不尽兴 14.B 15.C 16. B 黄上衣男孩为了帮助蓝短裤男孩建立自信,不厌其烦地帮助他练习接球,表现了他的热情和友善,B项的环境描写也体现出了温馨美好的特点,二者基调很吻合 17.“黄上衣”虽然不完美,但他在教蓝短裤男孩接球的过程中表现出的友善、热情,细致与耐心让人感到温暖。他身上的美德让我们感动,给我们带来榜样的力量;他就生活在我们身边,在日常生活中突显出不平凡,他就是“日常英雄”。

【解析】12.本题考查对文章内容的理解概括。

根据文章第④段“看他打球,是种折磨”,第⑤段“我意想不到的是,或许是不愿孤零零一个人被隔在场外吧,蓝短裤坚持在场里跑来跑去”,第⑥段“我很惊讶,这个黄上衣男孩可以那么有耐心:蓝短裤没接到球时,他没有一点嘲笑,没有一点‘怎么连这样的也接不到’的责备”,第⑧段“我很感动。那个黄上衣男孩竟然如此自然地做到了许多老师做不到的事。他没有教蓝短裤怎么接球,他只是让蓝短裤相信自己:能否接到球,是自己可以控制的,也是自己可以负责的。”可知,我看球的情感由受折磨→意想不到→很惊讶→很感动。

本文写了我看一群小男孩打篮球黄上衣男孩耐心地教害怕球的蓝短裤男孩接球,帮助他树立自信,让“我”觉得很感动。“黄上衣”虽然不完美,但他在教蓝短裤男孩接球的过程中表现出的友善、热情,细致与耐心让人感到温暖。他身上的美德让我们感动,给我们带来榜样的力量;他就生活在我们身边,在日常生活中突显出不平凡,他就是“日常英雄”。

13.本题考查对字词的理解与赏析。

从第④段“看他打球,是种折磨。他那么怕,那么笨拙,偏偏又老是被球打到,显出更笨拙的狼狈模样。”可知,“折磨”本义指的是使在精神或肉体上受打击,受痛苦。文中的“折磨”在文章中指“我”看蓝短裤男孩打球,精神上感到痛苦。

从第⑤段“也不能怪这些男孩,我自己知道,跟这样怕球、不能接球的人一起打球,真是种折磨。”可知,“折磨”本义指的是使在精神或肉体上受打击,受痛苦。文中的“折磨”指队友跟蓝规裤男孩一起打球觉得很不尽兴。

14.本题考查文章内容的理解与概括。

从第⑦自然段“只有几分钟的时间,我看到自信在蓝短裤的动作上、情绪上建立起来了。他不再觉得接球多么难,但我相信他也没有觉得接球多么容易,而是他感受到如果他努力,他就可以接到球。”可知,教接球的过程中,黄上衣男孩既不责备,也不鼓励,希望蓝短裤男孩能自己建立自信。

故选B。

15.本题考查文章的思想情感以及文章的写作手法。

要从带感彩的语句入手,短文用大半个篇幅写蓝短裤男孩不会接球,受同伴的取笑,而黄上衣男孩教蓝短裤男孩接球的过程中表现出的友善、热情,细致与耐心让人感到温暖,与上文同伴的嘲笑形成鲜明对比。

故选C。

16.本题属于开放探究。

大胆想象,切合文章,积极向上,需要有正确的人生观价值观。黄上衣男孩为了帮助蓝短裤男孩建立自辖,不厌其烦地帮助他练习接球,表现了他的热情和友善,“温和的阳光葱郁的大树静静的草地”句子的环境描写也体现出了温磬美好的特点,二者基调很吻合。

故选B。

17.本题主要考查对内容的理解。

从第⑥自然段“一阵子之后,其中一位穿黄上衣的男孩抓住蓝短裤,把他拖到旁边,拿起另一颗球,开始教蓝短裤如何接球。黄上衣先站得很近,轻轻传球,一次又一次,然后慢慢站得远些,再轮流用反弹球和空中抛球丢给蓝短裤。”第⑧自然段“那个黄上衣男孩竟然如此自然地做到了许多老师做不到的事。他没有教蓝短裤怎么接球,他只是让蓝短裤相信自己:能否接到球,是自己可以控制的,也是自己可以负责的。”可知,黄上衣男孩耐心地教害怕球的蓝短裤男孩接球,帮助他树立自信,让我们觉得很感动,在生活中,有的人虽然表现平平无奇,但发挥着重要的作用,任何人都是生活中的主角,都是英雄。

18.例文一:

那滴泪光中的温暖

在我的记忆长河中,有许多璀璨的星辰,它们或明或暗,但都闪耀着独特的光芒。其中,有那么一颗星星,它虽不耀眼,却格外温暖,因为它承载着一份深深的感动,那是一次让我眼含泪光的经历。

那是一个冬日的傍晚,寒风凛冽,我独自走在回家的路上。天空灰蒙蒙的,仿佛连空气都凝固了。我的心情也像这天气一样,沉重而低落。那天,我因为考试成绩不理想,被老师和同学误解,心里充满了委屈和挫败感。就在我几乎要被这寒冷和孤独吞噬时,一束光穿透了阴霾,照亮了我的世界。

那是妈妈,她不知怎的得知了我的情况,特地提前下班来接我。看到她的那一刻,我仿佛看到了希望的灯塔。她没有多说什么,只是轻轻地握住我的手,那份温暖瞬间传遍了我的全身。我们并肩走在回家的路上,妈妈不时地询问我的近况,用她那双充满慈爱的眼睛注视着我。

就在这时,一阵风吹过,我不禁打了个寒颤。妈妈见状,连忙脱下自己的外套披在我的肩上。那一刻,我的眼眶湿润了,泪花开始在眼中打转。这不仅仅是因为寒冷被驱散,更是因为我感受到了妈妈那份无微不至的关怀和爱。这份爱,如同冬日里的暖阳,温暖了我的心房,让我感受到了前所未有的力量。

回到家后,妈妈没有责备我,反而耐心地听我倾诉心中的委屈和不甘。她告诉我,失败并不可怕,重要的是要勇敢面对,从失败中汲取教训,不断前行。在她的鼓励下,我渐渐找回了自信和勇气,也明白了家人的支持是我最坚强的后盾。

如今,每当我想起那个冬日的傍晚,那滴泪光中的温暖便会涌上心头。它提醒着我,无论遇到多大的困难和挑战,只要有家人的陪伴和支持,就没有什么过不去的坎。而那朵泪花,也成为了我心中最宝贵的记忆之一。例文二:

照片里的时光印记

岁月如梭,悄然无声地在我们身边流转,许多往事如同沙滩上的足迹,被时间的潮水慢慢冲刷,逐渐模糊。但总有一些珍贵的记忆,如同照片一般,被细心地保存在心底,永不褪色。

在我那本装满回忆的相册里,有一张照片特别引人注目。它拍摄于一个阳光明媚的下午,那时的我还是一个稚嫩的孩童,正坐在一张老旧的木椅上,两只小手紧紧抓着椅子的扶手,眼睛瞪得圆圆的,满脸都是紧张而又兴奋的表情。最引人注目的是我的嘴里,只露出两颗小小的门牙,显得格外可爱。那是我第一次学骑自行车时,爸爸用相机捕捉下的瞬间。

看着这张照片,我仿佛穿越了时空,回到了那个充满挑战与乐趣的下午。那时的我,对自行车充满了好奇与向往,但真正骑上去时,才发现平衡是那么难以掌握。无数次地跌倒,又无数次地爬起,汗水与泪水交织在一起,但我没有放弃。每当我想要放弃时,爸爸总会在一旁鼓励我,用他的大手扶稳我的自行车,给我信心和力量。最终,我学会了骑自行车,那一刻的喜悦和成就感至今仍让我难以忘怀。

现在,每当我看到这张照片,心中都会涌起一股暖流。它不仅仅记录了我成长的一个瞬间,更是我与家人之间温馨与爱的见证。我想对过去的岁月说:“谢谢你,让我拥有了这些宝贵的记忆。虽然时光不能倒流,但我会珍惜每一份经历,将它们化作前行的动力。同时,我也期待着未来能有更多美好的瞬间被定格在照片中,成为我生命中永恒的宝藏。”

【详解】本题考查书面表达能力。

(1)阅读题干可知,题目中的“泪花”是一个富有情感的意象,它不仅仅是生理上的眼泪,更是情感涌动的象征。泪花背后往往隐藏着深刻的情感体验,如喜悦、忧伤、感动、委屈等。选择“一朵泪花”,即一个具体的、能触动你内心情感的瞬间或事件。

开头:可以用一句富有画面感或情感张力的句子作为开头,直接引出“泪花”这一主题,比如描述一个让人印象深刻的场景或情感瞬间。简要介绍事件发生的背景或情境,为下文情感的展开做铺垫。

中间:详细叙述那个让你眼含泪花的瞬间或事件。运用生动的语言和细节描写,让读者仿佛置身其中,感受到你的情感波动。在叙述过程中,适时地穿插自己的内心感受和思考,表达出泪花背后的深层情感。可以通过直接抒情、心理描写或对话等方式来实现。

结尾:简要回顾文章的主要内容,强调泪花背后的情感价值或意义。 用一两句富有哲理或情感深度的话作为结尾,点明文章的主旨或升华主题,让读者在回味中感受到更深层次的情感共鸣。

(2)阅读题干可知,题目要求选择一张让你久久难忘的照片,并围绕这张照片展开叙述。需要描述照片中的场景、人物以及背后的故事,同时表达对过去岁月的感慨和思考。在叙述过程中,要注重情感的抒发和个人的反思。通过照片这一媒介,展现你对过去时光的怀念、对成长的感悟或对亲情的珍惜等。

开头:可以从相册的翻阅开始,描述自己偶然间发现这张难忘照片的情景,或者从对照片的某种特殊情感入手,直接引出话题。简要提及照片中的某个元素或场景,激发读者的好奇心,为后续内容的展开做铺垫。

中间:用生动的语言描述照片中的场景、人物和细节,让读者能够清晰地看到那张照片所呈现的画面。结合照片,讲述照片背后的故事或经历。可以是某个重要的时刻、一次难忘的旅行、与家人的温馨时光等。在讲述过程中,注重情感的抒发和细节的刻画。

结尾:简要回顾文章的主要内容,强调照片对你个人意义的重要性。通过照片这一媒介,进一步升华文章的主题。可以是对生活的热爱、对时间的敬畏或对未来的憧憬等。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录