人教版高中物理选择性必修第三册模块综合检测含答案(教师用)

文档属性

| 名称 | 人教版高中物理选择性必修第三册模块综合检测含答案(教师用) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 196.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2025-05-15 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

PAGE

模块综合检测

(本试卷满分:100分)

一、单项选择题(本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)

1.下列物理学史描述正确的是( )

A.玛丽·居里提出原子的核式结构学说

B.卢瑟福通过α粒子散射实验发现了电子

C.查德威克在原子核人工转变的实验中发现了质子

D.爱因斯坦质能方程为核能的开发利用提供了理论依据

解析:选D 卢瑟福提出原子的核式结构学说,选项A错误;汤姆孙通过对阴极射线的研究发现了电子,选项B错误;查德威克在原子核人工转变的实验中发现了中子,选项C错误;爱因斯坦质能方程为核能的开发利用提供了理论依据,选项D正确。

2.下列说法中错误的是( )

A.雾霾在大气中的漂移是布朗运动

B.制作晶体管、集成电路只能用单晶体

C.电场可改变液晶的光学性质

D.地球大气中氢含量少,是由于外层气体中氢分子平均速率大,更易从地球逃逸

解析:选A 雾霾在大气中的漂移是气体的流动造成的,故A错误。制作晶体管、集成电路只能用单晶体,因为单晶体具有各向异性,故B正确。液晶具有液体的流动性,又对光显示各向异性,电场可改变液晶的光学性质,故C正确。在动能一定的情况下,质量越小,速率越大;地球大气中氢含量少,是由于外层气体中氢分子平均速率大,更容易大于地球的第一宇宙速度,更易从地球逃逸,故D正确。

3.关于原子核的结合能与平均结合能,下列说法中不正确的是( )

A.原子核的结合能等于核子与核子之间结合成原子核时,核力做的功

B.原子核的结合能等于核子从原子核中分离,外力克服核力做的功

C.平均结合能是核子与核子结合成原子核时平均每个核子放出的能量

D.不同原子核的平均结合能不同,重核的平均结合能比轻核的平均结合能大

解析:选D 原子核中,核子与核子之间存在核力,要将核子从原子核中分离,需要外力克服核力做功;当自由核子结合成原子核时,核力将做正功,释放能量,故A、B正确;对某种原子核,平均每个核子的结合能称为平均结合能,不同原子核的平均结合能不同,重核的平均结合能比中等质量核的平均结合能要小,轻核的平均结合能比稍重的核的平均结合能要小,C正确,D错误。

4.液体表面张力产生的原因是( )

A.在液体的表面层,分子间距过大,分子之间斥力消失,只有引力

B.由于气体分子对表面层液体分子的吸引

C.在液体的表面层里,由于分子间距比液体内部分子间距大,分子间引力占优势

D.由于受到指向液体内部的吸引力的作用

解析:选C 在液体的表面层,分子间距比液体内部分子间距大,分子间的引力大于斥力,对外表现为引力,A错误,C正确。气体分子对表面层液体分子的吸引力非常小,可以忽略,B错误。表面张力与液面相切,D错误。

5.(2024·浙江6月选考)发现中子的核反应方程为He+Be―→X+n,“玉兔二号”巡视器的核电池中钚238的衰变方程为Pu―→U+Y,下列正确的是( )

A.核反应方程中的X为C

B.衰变方程中的Y为He

C.中子n的质量数为零

D.钚238的衰变吸收能量

解析:选A 根据质量数和电荷数守恒可知,X为C,Y为He,故A正确,B错误;中子n的质量数为1,故C错误;衰变过程中质量亏损,释放能量,故D错误。

6.在如图所示的光电效应现象中,光电管阴极K的极限频率为ν0,现用频率为ν(ν>ν0)的光照射在阴极上,若在A、K之间加一数值为U的反向电压时,光电流恰好为零,则下列判断错误的是( )

A.阴极材料的逸出功等于hν0

B.有光电子逸出,且光电子的最大初动能可表示为eU

C.有光电子逸出,且光电子的最大初动能可表示为hν-hν0

D.无光电子逸出,因为光电流为零

解析:选D 阴极材料的逸出功W0=hν0,选项A正确;由于入射光的频率ν>ν0,则能发生光电效应,有光电子逸出,选项D错误;但是A、K间加的是反向电压,电子飞出后要做减速运动,当速度最大的光电子减速到A端速度为零时,光电流恰好为零,由动能定理得:-eU=0-Ekm,则Ekm=eU,选项B正确;由爱因斯坦光电效应方程:Ekm=hν-W0,可得Ekm=hν-hν0,选项C正确。

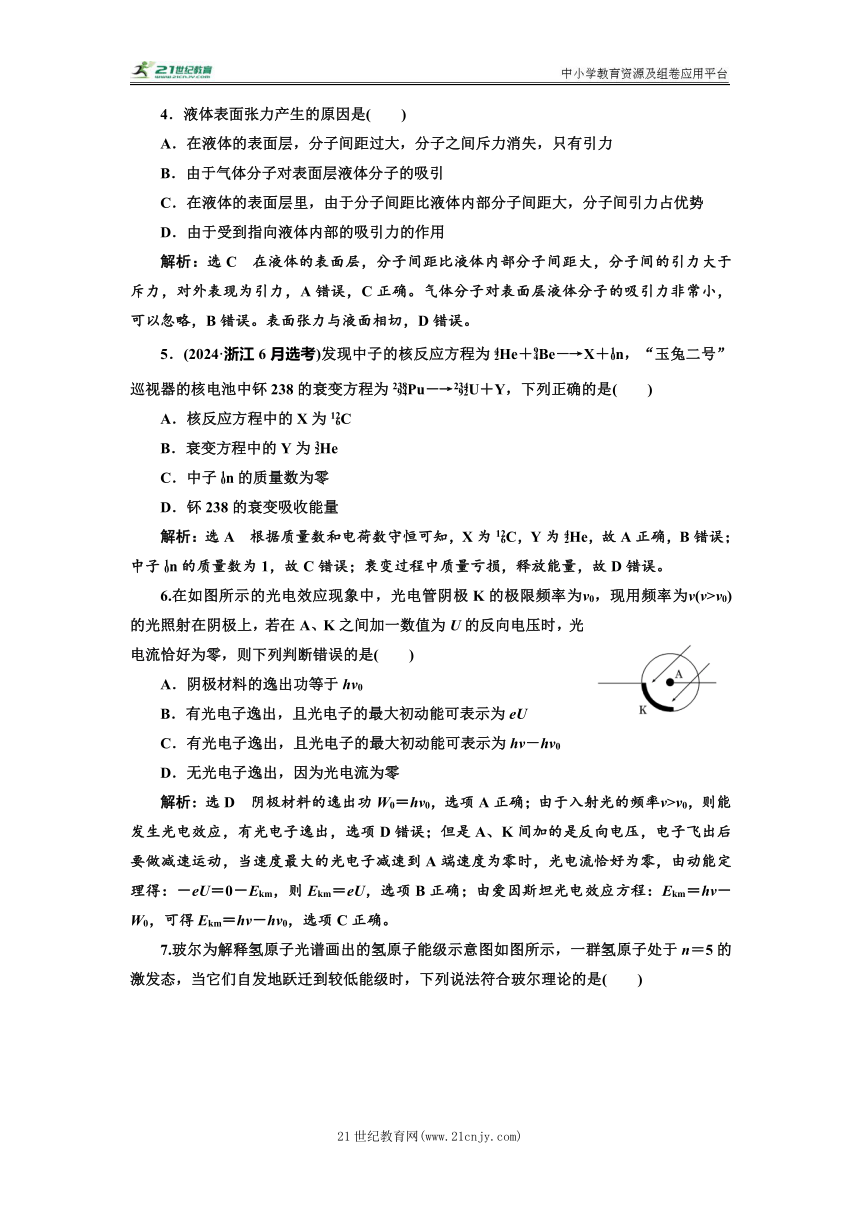

7.玻尔为解释氢原子光谱画出的氢原子能级示意图如图所示,一群氢原子处于n=5的激发态,当它们自发地跃迁到较低能级时,下列说法符合玻尔理论的是( )

A.电子轨道半径减小,电势能增大

B.氢原子跃迁时,只能激发出10种不同频率的光谱线

C.氢原子跃迁时,只能激发出6种不同频率的光谱线

D.由n=4能级跃迁到n=3能级时发出光子的频率最小

解析:选B 氢原子从n=5的激发态自发地跃迁到低能级时向外辐射能量,原子能量减小,且电子轨道半径减小,由=,mv2=k知,电子动能增加,所以电子电势能要减小,选项A错误;大量处于n=5能级的氢原子向低能级跃迁辐射不同频率的光谱线条数为C52=10,所以选项B正确,选项C错误;由n=5能级跃迁到n=4能级时发出光子的频率最小,选项D错误。

二、多项选择题(本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)

8.太阳能量的来源是轻核的聚变,太阳中存在的主要元素是氢,核聚变反应可以看作是4个氢核(H)结合成1个氦核同时放出2个正电子。下表中列出了部分粒子的质量

粒子名称 质子(p) α粒子 正电子(e) 中子(n)

质量/u 1.007 3 4.001 5 0.000 55 1.008 7

以下说法正确的是( )

A.核反应方程为4H→He+2e

B.4个氢核结合成1个氦核时的质量亏损约为0.026 6 kg

C.4个氢核结合成1个氦核时的质量亏损约为4.43×10-29 kg

D.聚变反应过程中释放的能量约为4.0×10-12 J

解析:选ACD 由核反应的质量数守恒及核电荷数守恒得4H→He+2e,故A正确;反应中的质量亏损为Δm=4mp-mα-2me=(4×1.007 3-4.001 5-2×0.000 55)u=0.026 6 u=4.43×10-29 kg,故C正确,B错误;由质能方程得ΔE=Δmc2=4.43×10-29×(3×108)2 J≈4.0×10-12 J,故D正确。

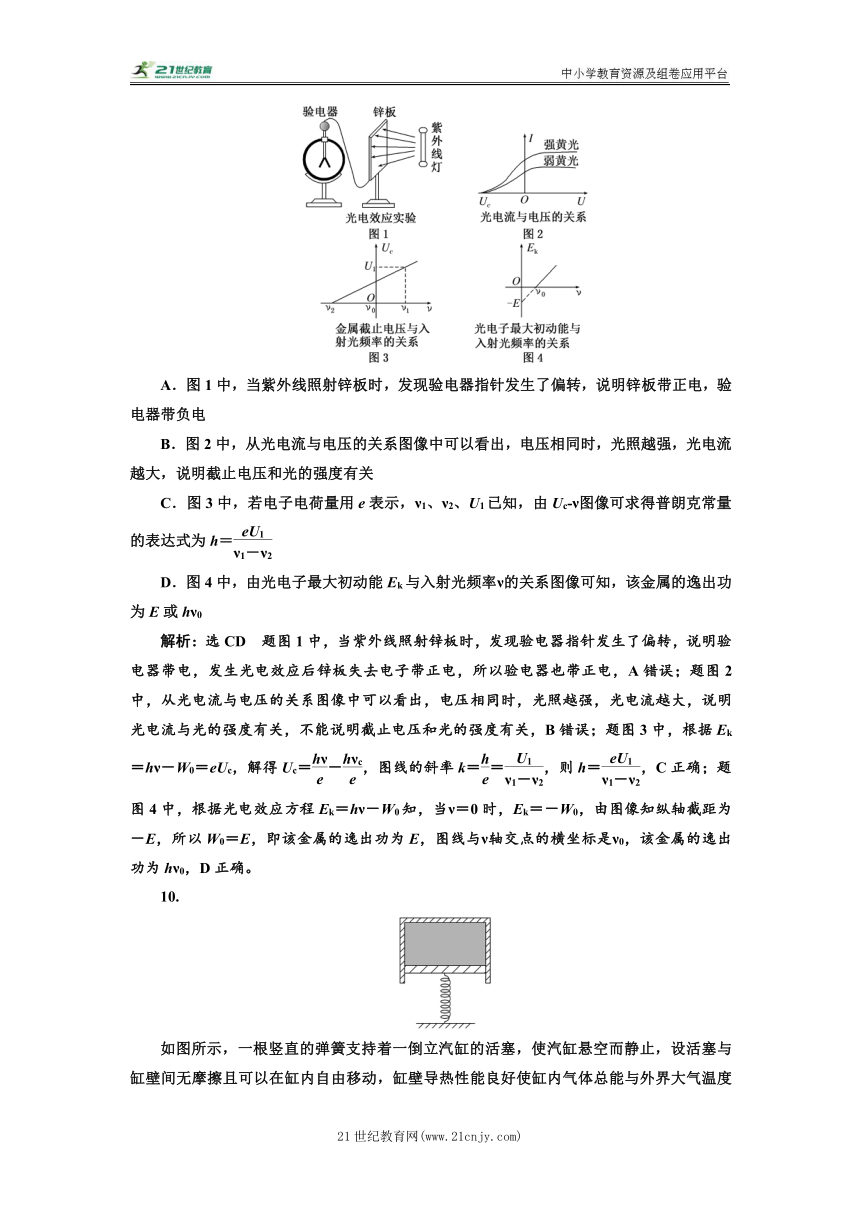

9.1905年,爱因斯坦把普朗克的量子化概念进一步推广,成功地解释了光电效应现象,提出了光子说。在给出的与光电效应有关的四个图像中,下列说法正确的是( )

A.图1中,当紫外线照射锌板时,发现验电器指针发生了偏转,说明锌板带正电,验电器带负电

B.图2中,从光电流与电压的关系图像中可以看出,电压相同时,光照越强,光电流越大,说明截止电压和光的强度有关

C.图3中,若电子电荷量用e表示,ν1、ν2、U1已知,由Uc ν图像可求得普朗克常量的表达式为h=

D.图4中,由光电子最大初动能Ek与入射光频率ν的关系图像可知,该金属的逸出功为E或hν0

解析:选CD 题图1中,当紫外线照射锌板时,发现验电器指针发生了偏转,说明验电器带电,发生光电效应后锌板失去电子带正电,所以验电器也带正电,A错误;题图2中,从光电流与电压的关系图像中可以看出,电压相同时,光照越强,光电流越大,说明光电流与光的强度有关,不能说明截止电压和光的强度有关,B错误;题图3中,根据Ek=hν-W0=eUc,解得Uc=-,图线的斜率k==,则h=,C正确;题图4中,根据光电效应方程Ek=hν-W0知,当ν=0时,Ek=-W0,由图像知纵轴截距为-E,所以W0=E,即该金属的逸出功为E,图线与ν轴交点的横坐标是ν0,该金属的逸出功为hν0,D正确。

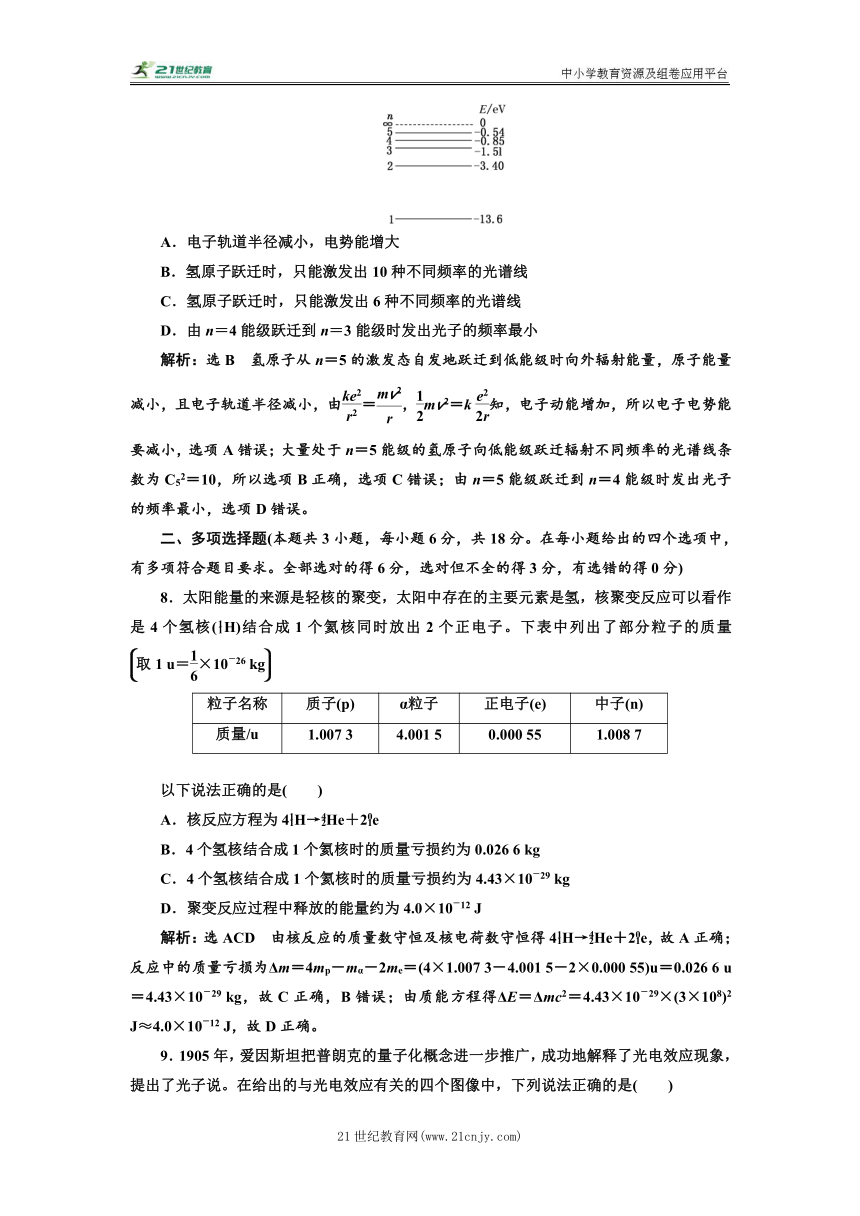

10.

如图所示,一根竖直的弹簧支持着一倒立汽缸的活塞,使汽缸悬空而静止,设活塞与缸壁间无摩擦且可以在缸内自由移动,缸壁导热性能良好使缸内气体总能与外界大气温度相同,则下列结论中正确的是( )

A.若外界大气压增大,则弹簧将压缩一些

B.若外界大气压增大,则汽缸上底面距地面的高度将减小

C.若气温升高,则汽缸上底面距地面的高度将减小

D.若气温升高,则汽缸上底面距地面的高度将增大

解析:选BD 选择汽缸和活塞为整体,那么整体所受的大气压力相互抵消,弹簧弹力与汽缸和活塞的重力平衡,若外界大气压增大,则弹簧长度不发生变化,故A错误;选择汽缸为研究对象,竖直向下受重力和大气压力pS,向上受到缸内气体向上的压力p1S,物体受三力平衡:G+pS=p1S,若外界大气压p增大,p1一定增大,根据理想气体的等温变化pV=C(常数),当压强增大时,体积一定减小,所以汽缸的上底面距地面的高度将减小,故B正确;若气温升高,缸内气体做等压变化,根据:=C,当温度升高时,气体体积增大,汽缸上升,则汽缸的上底面距地面的高度将增大,故C错误,D正确。

三、非选择题(共6小题,共54分)

11.(6分)在做“用油膜法估测油酸分子大小”的实验中,已知实验室中使用的油酸酒精溶液的体积浓度为n,又用滴管测得每N滴这种油酸酒精溶液的总体积为V,将一滴这种溶液滴在浅盘中的水面上,在玻璃板上描出油膜的边界线,再把玻璃板放在画有边长为a的正方形小格的纸上,测得油膜占有的小正方形个数为m。用以上字母表示油酸分子直径的大小d=________。

解析:一滴油酸酒精溶液中纯油酸的体积为:V′=n

油膜面积为S=ma2

又V′=Sd,所以d=。

答案:

12.(8分)某实验小组用油膜法估测油酸分子的大小,实验用油酸酒精溶液的浓度为每1 000 mL溶液中含有纯油酸1 mL,1 mL上述溶液有50滴,实验中用滴管向浮有痱子粉的水面中央滴入一滴油酸酒精溶液。

(1)该实验中的理想化假设是________。

A.将油膜看作单分子层油膜

B.不考虑油酸分子间的间隙

C.不考虑油酸分子间的相互作用力

D.将油酸分子看成球形

(2)实验描出油酸薄膜轮廓如图所示,已知每一个小正方形的边长为2 cm,则该油酸薄膜的面积为________m2。(结果保留1位有效数字)

(3)经计算,油酸分子的直径为________m。(结果保留1位有效数字)

(4)某学生在做“用油膜法估测油酸分子的大小”的实验时,计算结果偏大,可能是________。

A.油酸未完全散开

B.油酸溶液浓度低于实际值

C.计算油膜面积时,舍去了所有不足一格的方格

D.求每滴体积时,1 mL的溶液的滴数多记了10滴

解析:(1)用油膜法测量分子的直径,不考虑分子间的间隙,将油膜看成单分子层油膜,以及将油酸分子看成球形,故选A、B、D。

(2)由于每格边长为2 cm,则每一格就是4 cm2,估算油膜面积以超过半格按一格计算,小于半格就舍去的原则,面积大约为71格,则油酸薄膜面积为

S=71×4 cm2=284 cm2≈3×10-2 m2。

(3)1滴油酸酒精溶液中含油酸的体积

V=× mL=2×10-5 mL,

由于油酸分子是单分子紧密排列的,

因此油酸分子直径为d== m≈7×10-10 m。

(4)计算油酸分子直径的公式是d=,V是纯油酸的体积,S是油膜的面积。油酸分子未完全散开,S偏小,得到的分子直径d将偏大,A正确;计算时利用的是纯油酸的体积,如果油酸溶液浓度低于实际值,则计算所得的油酸体积偏小,则直径将偏小,B错误;计算油膜面积时舍去了所有不足1格的方格,导致油膜面积偏小,那么计算结果偏大,故C正确;求每滴油酸酒精溶液的体积时,1 mL的溶液的滴数多记了10滴,纯油酸的体积将偏小,则计算得到的分子直径将偏小,故D错误。

答案:(1)ABD (2)3×10-2 (3)7×10-10 (4)AC

13.(8分)已知潜水员在岸上和海底吸入空气的密度分别为1.3 kg/m3和2.1 kg/m3,空气的摩尔质量为0.029 kg/mol,阿伏加德罗常数NA=6.02×1023 mol-1。若潜水员呼吸一次吸入2 L空气,试估算潜水员在海底比在岸上每呼吸一次多吸入空气的分子数(结果保留一位有效数字)。

解析:设空气的摩尔质量为M,在海底和岸上的密度分别为ρ海和ρ岸,一次吸入空气的体积为V,在海底吸入的分子数N海=NA

在岸上吸入的分子数N岸=NA

则有ΔN=N海-N岸=NA

代入数据得ΔN≈3×1022 个。

答案:3×1022 个

14.(8分)德布罗意认为:任何一个运动着的物体,都有一种波与它对应,波长是λ=,式中p是运动着的物体的动量,h是普朗克常量。已知某种紫光的波长是440 nm,若将电子加速,使它的德布罗意波长是这种紫光波长的10-4倍,求:

(1)电子的动量的大小;

(2)试推导加速电压跟德布罗意波波长的关系,并计算加速电压的大小。电子质量m=9.1×10-31 kg,电子电荷量e=1.6×10-19 C,普朗克常量h=6.63×10-34 J·s,加速电压的计算结果取一位有效数字。

解析:(1)电子的德布罗意波波长λ=440×10-4 nm=4.4×10-11 m

根据λ=,电子的动量为

p== kg·m/s≈1.5×10-23 kg·m/s。

(2)电子在电场中加速,有eU=mv2

则U==,

代入数据解得U=8×102 V。

答案:(1)1.5×10-23 kg·m/s (2)U= 8×102 V

15.(12分)U受中子轰击时会发生裂变,产生Ba和Kr,同时放出200兆电子伏特的能量。现要建设发电能力是50万千瓦的核电站,用铀235作为原子锅炉的燃料。假设核裂变释放的能量全部被用来发电,那么一天需要纯铀235的质量为多大?(阿伏加德罗常数取6.02×1023 mol-1)

解析:核电站每一天的发电量为E=Pt=50×104×103×24×3 600 J=4.32×1013 J。

据题意知,核电站一天的发电量就等于发电站在一天时间内铀235裂变所释放的总能量,故核电站每天所消耗的铀235核的个数为

n=

==1.35×1024(个)。

故发电站每一天需要的纯铀235的质量为

m=·M=×235×10-3 kg=0.527 kg。

答案:0.527 kg

16.(12分) 如图所示,导热良好的固定直立圆筒内用面积S=100 cm2、质量m=1 kg的活塞封闭一定质量的理想气体,活塞能无摩擦滑动。圆筒与温度300 K的热源接触,平衡时圆筒内气体处于状态A,其体积VA=600 cm3。缓慢推动活塞使气体达到状态B,此时体积VB=500 cm3。固定活塞,升高热源温度,气体达到状态C,此时压强pC=1.4×105Pa。已知从状态A到状态C,气体从外界吸收热量Q=14 J;从状态B到状态C,气体内能增加ΔU=25 J;大气压p0=1.01×105Pa。

(1)气体从状态 A 到状态 B,其分子平均动能________(选填“增大”“减小”或“不变”),圆筒内壁单位面积受到的压力________(选填“增大”“减小”或“不变”);

(2)求气体在状态C的温度TC;

(3)求气体从状态A到状态B过程中外界对系统做的功W。

解析:(1)圆筒导热良好,则缓慢推动活塞使气体从状态A到状态B,气体温度不变,则气体分子平均动能不变;气体体积减小,则压强变大,圆筒内壁单位面积受到的压力增大。

(2)状态A时的压强pA=p0-=1.0×105 Pa,温度TA=300 K,体积VA=600 cm3,状态C时的压强pC=1.4×105 Pa,体积VC=500 cm3,根据=,解得TC=350 K。

(3)从B到C气体进行等容变化,则WBC=0,从B到C气体内能增加25 J可知,气体从外界吸热25 J,而气体从A到C,从外界吸热14 J,可知从A到B气体放热11 J,从A到B气体内能不变,根据热力学第一定律可知从A到B外界对气体做功W=11 J。

答案:(1)不变 增大 (2)350 K (3)11 J

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

模块综合检测

(本试卷满分:100分)

一、单项选择题(本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)

1.下列物理学史描述正确的是( )

A.玛丽·居里提出原子的核式结构学说

B.卢瑟福通过α粒子散射实验发现了电子

C.查德威克在原子核人工转变的实验中发现了质子

D.爱因斯坦质能方程为核能的开发利用提供了理论依据

解析:选D 卢瑟福提出原子的核式结构学说,选项A错误;汤姆孙通过对阴极射线的研究发现了电子,选项B错误;查德威克在原子核人工转变的实验中发现了中子,选项C错误;爱因斯坦质能方程为核能的开发利用提供了理论依据,选项D正确。

2.下列说法中错误的是( )

A.雾霾在大气中的漂移是布朗运动

B.制作晶体管、集成电路只能用单晶体

C.电场可改变液晶的光学性质

D.地球大气中氢含量少,是由于外层气体中氢分子平均速率大,更易从地球逃逸

解析:选A 雾霾在大气中的漂移是气体的流动造成的,故A错误。制作晶体管、集成电路只能用单晶体,因为单晶体具有各向异性,故B正确。液晶具有液体的流动性,又对光显示各向异性,电场可改变液晶的光学性质,故C正确。在动能一定的情况下,质量越小,速率越大;地球大气中氢含量少,是由于外层气体中氢分子平均速率大,更容易大于地球的第一宇宙速度,更易从地球逃逸,故D正确。

3.关于原子核的结合能与平均结合能,下列说法中不正确的是( )

A.原子核的结合能等于核子与核子之间结合成原子核时,核力做的功

B.原子核的结合能等于核子从原子核中分离,外力克服核力做的功

C.平均结合能是核子与核子结合成原子核时平均每个核子放出的能量

D.不同原子核的平均结合能不同,重核的平均结合能比轻核的平均结合能大

解析:选D 原子核中,核子与核子之间存在核力,要将核子从原子核中分离,需要外力克服核力做功;当自由核子结合成原子核时,核力将做正功,释放能量,故A、B正确;对某种原子核,平均每个核子的结合能称为平均结合能,不同原子核的平均结合能不同,重核的平均结合能比中等质量核的平均结合能要小,轻核的平均结合能比稍重的核的平均结合能要小,C正确,D错误。

4.液体表面张力产生的原因是( )

A.在液体的表面层,分子间距过大,分子之间斥力消失,只有引力

B.由于气体分子对表面层液体分子的吸引

C.在液体的表面层里,由于分子间距比液体内部分子间距大,分子间引力占优势

D.由于受到指向液体内部的吸引力的作用

解析:选C 在液体的表面层,分子间距比液体内部分子间距大,分子间的引力大于斥力,对外表现为引力,A错误,C正确。气体分子对表面层液体分子的吸引力非常小,可以忽略,B错误。表面张力与液面相切,D错误。

5.(2024·浙江6月选考)发现中子的核反应方程为He+Be―→X+n,“玉兔二号”巡视器的核电池中钚238的衰变方程为Pu―→U+Y,下列正确的是( )

A.核反应方程中的X为C

B.衰变方程中的Y为He

C.中子n的质量数为零

D.钚238的衰变吸收能量

解析:选A 根据质量数和电荷数守恒可知,X为C,Y为He,故A正确,B错误;中子n的质量数为1,故C错误;衰变过程中质量亏损,释放能量,故D错误。

6.在如图所示的光电效应现象中,光电管阴极K的极限频率为ν0,现用频率为ν(ν>ν0)的光照射在阴极上,若在A、K之间加一数值为U的反向电压时,光电流恰好为零,则下列判断错误的是( )

A.阴极材料的逸出功等于hν0

B.有光电子逸出,且光电子的最大初动能可表示为eU

C.有光电子逸出,且光电子的最大初动能可表示为hν-hν0

D.无光电子逸出,因为光电流为零

解析:选D 阴极材料的逸出功W0=hν0,选项A正确;由于入射光的频率ν>ν0,则能发生光电效应,有光电子逸出,选项D错误;但是A、K间加的是反向电压,电子飞出后要做减速运动,当速度最大的光电子减速到A端速度为零时,光电流恰好为零,由动能定理得:-eU=0-Ekm,则Ekm=eU,选项B正确;由爱因斯坦光电效应方程:Ekm=hν-W0,可得Ekm=hν-hν0,选项C正确。

7.玻尔为解释氢原子光谱画出的氢原子能级示意图如图所示,一群氢原子处于n=5的激发态,当它们自发地跃迁到较低能级时,下列说法符合玻尔理论的是( )

A.电子轨道半径减小,电势能增大

B.氢原子跃迁时,只能激发出10种不同频率的光谱线

C.氢原子跃迁时,只能激发出6种不同频率的光谱线

D.由n=4能级跃迁到n=3能级时发出光子的频率最小

解析:选B 氢原子从n=5的激发态自发地跃迁到低能级时向外辐射能量,原子能量减小,且电子轨道半径减小,由=,mv2=k知,电子动能增加,所以电子电势能要减小,选项A错误;大量处于n=5能级的氢原子向低能级跃迁辐射不同频率的光谱线条数为C52=10,所以选项B正确,选项C错误;由n=5能级跃迁到n=4能级时发出光子的频率最小,选项D错误。

二、多项选择题(本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)

8.太阳能量的来源是轻核的聚变,太阳中存在的主要元素是氢,核聚变反应可以看作是4个氢核(H)结合成1个氦核同时放出2个正电子。下表中列出了部分粒子的质量

粒子名称 质子(p) α粒子 正电子(e) 中子(n)

质量/u 1.007 3 4.001 5 0.000 55 1.008 7

以下说法正确的是( )

A.核反应方程为4H→He+2e

B.4个氢核结合成1个氦核时的质量亏损约为0.026 6 kg

C.4个氢核结合成1个氦核时的质量亏损约为4.43×10-29 kg

D.聚变反应过程中释放的能量约为4.0×10-12 J

解析:选ACD 由核反应的质量数守恒及核电荷数守恒得4H→He+2e,故A正确;反应中的质量亏损为Δm=4mp-mα-2me=(4×1.007 3-4.001 5-2×0.000 55)u=0.026 6 u=4.43×10-29 kg,故C正确,B错误;由质能方程得ΔE=Δmc2=4.43×10-29×(3×108)2 J≈4.0×10-12 J,故D正确。

9.1905年,爱因斯坦把普朗克的量子化概念进一步推广,成功地解释了光电效应现象,提出了光子说。在给出的与光电效应有关的四个图像中,下列说法正确的是( )

A.图1中,当紫外线照射锌板时,发现验电器指针发生了偏转,说明锌板带正电,验电器带负电

B.图2中,从光电流与电压的关系图像中可以看出,电压相同时,光照越强,光电流越大,说明截止电压和光的强度有关

C.图3中,若电子电荷量用e表示,ν1、ν2、U1已知,由Uc ν图像可求得普朗克常量的表达式为h=

D.图4中,由光电子最大初动能Ek与入射光频率ν的关系图像可知,该金属的逸出功为E或hν0

解析:选CD 题图1中,当紫外线照射锌板时,发现验电器指针发生了偏转,说明验电器带电,发生光电效应后锌板失去电子带正电,所以验电器也带正电,A错误;题图2中,从光电流与电压的关系图像中可以看出,电压相同时,光照越强,光电流越大,说明光电流与光的强度有关,不能说明截止电压和光的强度有关,B错误;题图3中,根据Ek=hν-W0=eUc,解得Uc=-,图线的斜率k==,则h=,C正确;题图4中,根据光电效应方程Ek=hν-W0知,当ν=0时,Ek=-W0,由图像知纵轴截距为-E,所以W0=E,即该金属的逸出功为E,图线与ν轴交点的横坐标是ν0,该金属的逸出功为hν0,D正确。

10.

如图所示,一根竖直的弹簧支持着一倒立汽缸的活塞,使汽缸悬空而静止,设活塞与缸壁间无摩擦且可以在缸内自由移动,缸壁导热性能良好使缸内气体总能与外界大气温度相同,则下列结论中正确的是( )

A.若外界大气压增大,则弹簧将压缩一些

B.若外界大气压增大,则汽缸上底面距地面的高度将减小

C.若气温升高,则汽缸上底面距地面的高度将减小

D.若气温升高,则汽缸上底面距地面的高度将增大

解析:选BD 选择汽缸和活塞为整体,那么整体所受的大气压力相互抵消,弹簧弹力与汽缸和活塞的重力平衡,若外界大气压增大,则弹簧长度不发生变化,故A错误;选择汽缸为研究对象,竖直向下受重力和大气压力pS,向上受到缸内气体向上的压力p1S,物体受三力平衡:G+pS=p1S,若外界大气压p增大,p1一定增大,根据理想气体的等温变化pV=C(常数),当压强增大时,体积一定减小,所以汽缸的上底面距地面的高度将减小,故B正确;若气温升高,缸内气体做等压变化,根据:=C,当温度升高时,气体体积增大,汽缸上升,则汽缸的上底面距地面的高度将增大,故C错误,D正确。

三、非选择题(共6小题,共54分)

11.(6分)在做“用油膜法估测油酸分子大小”的实验中,已知实验室中使用的油酸酒精溶液的体积浓度为n,又用滴管测得每N滴这种油酸酒精溶液的总体积为V,将一滴这种溶液滴在浅盘中的水面上,在玻璃板上描出油膜的边界线,再把玻璃板放在画有边长为a的正方形小格的纸上,测得油膜占有的小正方形个数为m。用以上字母表示油酸分子直径的大小d=________。

解析:一滴油酸酒精溶液中纯油酸的体积为:V′=n

油膜面积为S=ma2

又V′=Sd,所以d=。

答案:

12.(8分)某实验小组用油膜法估测油酸分子的大小,实验用油酸酒精溶液的浓度为每1 000 mL溶液中含有纯油酸1 mL,1 mL上述溶液有50滴,实验中用滴管向浮有痱子粉的水面中央滴入一滴油酸酒精溶液。

(1)该实验中的理想化假设是________。

A.将油膜看作单分子层油膜

B.不考虑油酸分子间的间隙

C.不考虑油酸分子间的相互作用力

D.将油酸分子看成球形

(2)实验描出油酸薄膜轮廓如图所示,已知每一个小正方形的边长为2 cm,则该油酸薄膜的面积为________m2。(结果保留1位有效数字)

(3)经计算,油酸分子的直径为________m。(结果保留1位有效数字)

(4)某学生在做“用油膜法估测油酸分子的大小”的实验时,计算结果偏大,可能是________。

A.油酸未完全散开

B.油酸溶液浓度低于实际值

C.计算油膜面积时,舍去了所有不足一格的方格

D.求每滴体积时,1 mL的溶液的滴数多记了10滴

解析:(1)用油膜法测量分子的直径,不考虑分子间的间隙,将油膜看成单分子层油膜,以及将油酸分子看成球形,故选A、B、D。

(2)由于每格边长为2 cm,则每一格就是4 cm2,估算油膜面积以超过半格按一格计算,小于半格就舍去的原则,面积大约为71格,则油酸薄膜面积为

S=71×4 cm2=284 cm2≈3×10-2 m2。

(3)1滴油酸酒精溶液中含油酸的体积

V=× mL=2×10-5 mL,

由于油酸分子是单分子紧密排列的,

因此油酸分子直径为d== m≈7×10-10 m。

(4)计算油酸分子直径的公式是d=,V是纯油酸的体积,S是油膜的面积。油酸分子未完全散开,S偏小,得到的分子直径d将偏大,A正确;计算时利用的是纯油酸的体积,如果油酸溶液浓度低于实际值,则计算所得的油酸体积偏小,则直径将偏小,B错误;计算油膜面积时舍去了所有不足1格的方格,导致油膜面积偏小,那么计算结果偏大,故C正确;求每滴油酸酒精溶液的体积时,1 mL的溶液的滴数多记了10滴,纯油酸的体积将偏小,则计算得到的分子直径将偏小,故D错误。

答案:(1)ABD (2)3×10-2 (3)7×10-10 (4)AC

13.(8分)已知潜水员在岸上和海底吸入空气的密度分别为1.3 kg/m3和2.1 kg/m3,空气的摩尔质量为0.029 kg/mol,阿伏加德罗常数NA=6.02×1023 mol-1。若潜水员呼吸一次吸入2 L空气,试估算潜水员在海底比在岸上每呼吸一次多吸入空气的分子数(结果保留一位有效数字)。

解析:设空气的摩尔质量为M,在海底和岸上的密度分别为ρ海和ρ岸,一次吸入空气的体积为V,在海底吸入的分子数N海=NA

在岸上吸入的分子数N岸=NA

则有ΔN=N海-N岸=NA

代入数据得ΔN≈3×1022 个。

答案:3×1022 个

14.(8分)德布罗意认为:任何一个运动着的物体,都有一种波与它对应,波长是λ=,式中p是运动着的物体的动量,h是普朗克常量。已知某种紫光的波长是440 nm,若将电子加速,使它的德布罗意波长是这种紫光波长的10-4倍,求:

(1)电子的动量的大小;

(2)试推导加速电压跟德布罗意波波长的关系,并计算加速电压的大小。电子质量m=9.1×10-31 kg,电子电荷量e=1.6×10-19 C,普朗克常量h=6.63×10-34 J·s,加速电压的计算结果取一位有效数字。

解析:(1)电子的德布罗意波波长λ=440×10-4 nm=4.4×10-11 m

根据λ=,电子的动量为

p== kg·m/s≈1.5×10-23 kg·m/s。

(2)电子在电场中加速,有eU=mv2

则U==,

代入数据解得U=8×102 V。

答案:(1)1.5×10-23 kg·m/s (2)U= 8×102 V

15.(12分)U受中子轰击时会发生裂变,产生Ba和Kr,同时放出200兆电子伏特的能量。现要建设发电能力是50万千瓦的核电站,用铀235作为原子锅炉的燃料。假设核裂变释放的能量全部被用来发电,那么一天需要纯铀235的质量为多大?(阿伏加德罗常数取6.02×1023 mol-1)

解析:核电站每一天的发电量为E=Pt=50×104×103×24×3 600 J=4.32×1013 J。

据题意知,核电站一天的发电量就等于发电站在一天时间内铀235裂变所释放的总能量,故核电站每天所消耗的铀235核的个数为

n=

==1.35×1024(个)。

故发电站每一天需要的纯铀235的质量为

m=·M=×235×10-3 kg=0.527 kg。

答案:0.527 kg

16.(12分) 如图所示,导热良好的固定直立圆筒内用面积S=100 cm2、质量m=1 kg的活塞封闭一定质量的理想气体,活塞能无摩擦滑动。圆筒与温度300 K的热源接触,平衡时圆筒内气体处于状态A,其体积VA=600 cm3。缓慢推动活塞使气体达到状态B,此时体积VB=500 cm3。固定活塞,升高热源温度,气体达到状态C,此时压强pC=1.4×105Pa。已知从状态A到状态C,气体从外界吸收热量Q=14 J;从状态B到状态C,气体内能增加ΔU=25 J;大气压p0=1.01×105Pa。

(1)气体从状态 A 到状态 B,其分子平均动能________(选填“增大”“减小”或“不变”),圆筒内壁单位面积受到的压力________(选填“增大”“减小”或“不变”);

(2)求气体在状态C的温度TC;

(3)求气体从状态A到状态B过程中外界对系统做的功W。

解析:(1)圆筒导热良好,则缓慢推动活塞使气体从状态A到状态B,气体温度不变,则气体分子平均动能不变;气体体积减小,则压强变大,圆筒内壁单位面积受到的压力增大。

(2)状态A时的压强pA=p0-=1.0×105 Pa,温度TA=300 K,体积VA=600 cm3,状态C时的压强pC=1.4×105 Pa,体积VC=500 cm3,根据=,解得TC=350 K。

(3)从B到C气体进行等容变化,则WBC=0,从B到C气体内能增加25 J可知,气体从外界吸热25 J,而气体从A到C,从外界吸热14 J,可知从A到B气体放热11 J,从A到B气体内能不变,根据热力学第一定律可知从A到B外界对气体做功W=11 J。

答案:(1)不变 增大 (2)350 K (3)11 J

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一章 分子动理论

- 1 分子动理论的基本内容

- 2 实验:用油膜法估测油酸分子的大小

- 3 分子运动速率分布规律

- 4 分子动能和分子势能

- 第二章 气体、固体和液体

- 1 温度和温标

- 2 气体的等温变化

- 3 气体的等压变化和等容变化

- 4 固体

- 5 液体

- 第三章 热力学定律

- 1 功、热和内能的改变

- 2 热力学第一定律

- 3 能量守恒定律

- 4 热力学第二定律

- 第四章 原子结构和波粒二象性

- 1 普朗克黑体辐射理论

- 2 光电效应

- 3 原子的核式结构模型

- 4 氢原子光谱和玻尔的原子模型

- 5 粒子的波动性和量子力学的建立

- 第五章 原子核

- 1 原子核的组成

- 2 放射性元素的衰变

- 3 核力与结合能

- 4 核裂变与核聚变

- 5 “基本”粒子