北京市五十五中学2024—2025学年度高一第二学期期中(合格考)历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 北京市五十五中学2024—2025学年度高一第二学期期中(合格考)历史试题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 872.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-14 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

北京五十五中2024-2025学年高一(下)期中历史试卷(合格考)

一、单选题:本大题共40小题,共60分。

1.我国己发现的旧石器时代人类化石点遗址有数百处,代表性人类化石有距今约170万年的元谋人和距今约70万至20万年的北京人。研究元谋人和北京人的第一手资料来自于

A. 考古发掘 B. 史书记载 C. 神话传说 D. 学术论著

2.商鞅变法开始于公元前356年,变法使秦国国富兵强,为秦统一中国奠定了基础。其主要内容包括( )

①实行宗法制

②奖励军功

③普遍推行县制

④重农抑商,奖励耕织

A. ①②③ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③④

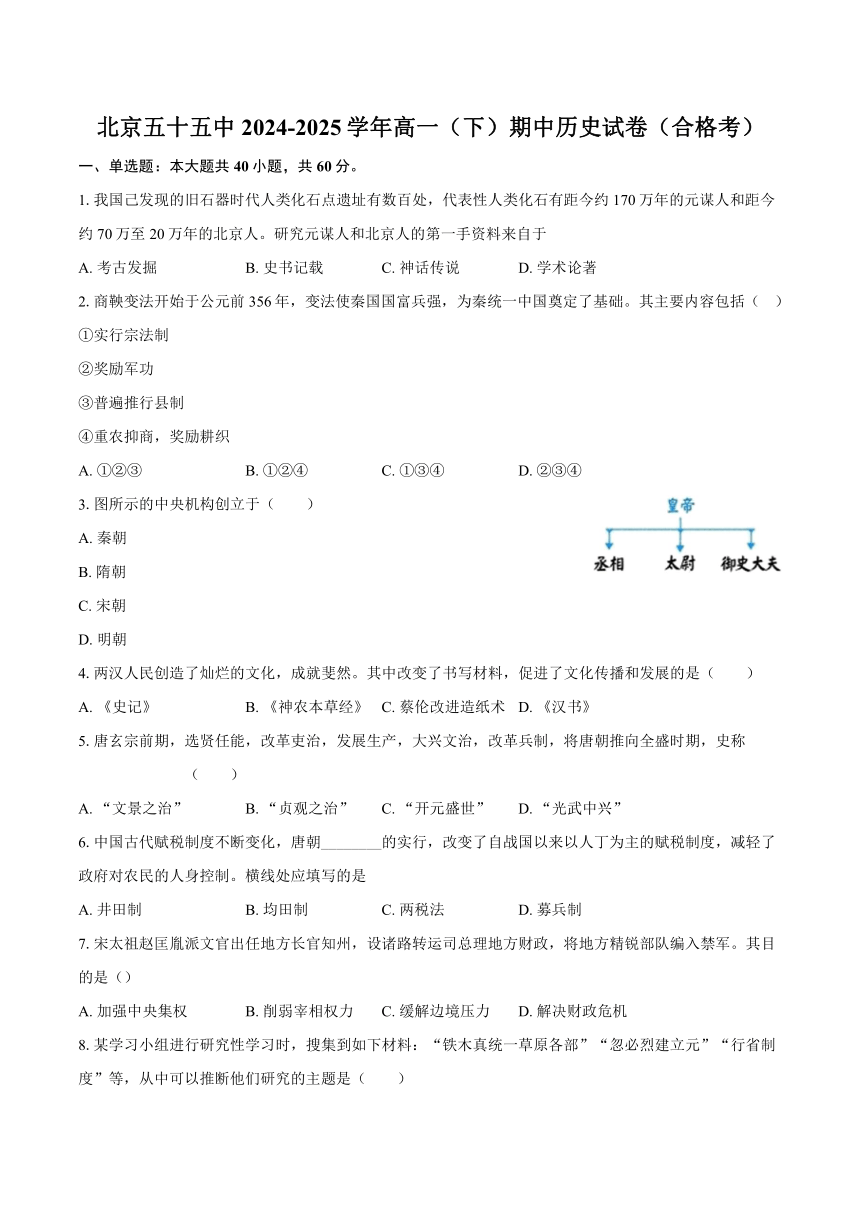

3.图所示的中央机构创立于( )

A. 秦朝

B. 隋朝

C. 宋朝

D. 明朝

4.两汉人民创造了灿烂的文化,成就斐然。其中改变了书写材料,促进了文化传播和发展的是( )

A. 《史记》 B. 《神农本草经》 C. 蔡伦改进造纸术 D. 《汉书》

5.唐玄宗前期,选贤任能,改革吏治,发展生产,大兴文治,改革兵制,将唐朝推向全盛时期,史称 ( )

A. “文景之治” B. “贞观之治” C. “开元盛世” D. “光武中兴”

6.中国古代赋税制度不断变化,唐朝________的实行,改变了自战国以来以人丁为主的赋税制度,减轻了政府对农民的人身控制。横线处应填写的是

A. 井田制 B. 均田制 C. 两税法 D. 募兵制

7.宋太祖赵匡胤派文官出任地方长官知州,设诸路转运司总理地方财政,将地方精锐部队编入禁军。其目的是()

A. 加强中央集权 B. 削弱宰相权力 C. 缓解边境压力 D. 解决财政危机

8.某学习小组进行研究性学习时,搜集到如下材料:“铁木真统一草原各部”“忽必烈建立元”“行省制度”等,从中可以推断他们研究的主题是( )

A. 南宋与金政权的对峙 B. 蒙古崛起到元朝的统一

C. 经济重心转移到南方 D. 宋元思想文化高度繁荣

9.在宋代的官员中,有三分之一以上来自平民家庭,这是因为当时推行的选官制度是( )

A. 军功爵制 B. 察举制 C. 九品中正制 D. 科举制

10.“自秦始设丞相,不旋踵而亡……今我朝罢王相,设五府、六部、都察院……事皆朝廷总之,所以稳当。”这里的“我朝”指的是( )

A. 汉朝 B. 唐朝 C. 明朝 D. 清朝

11.有学者认为,明清时期中国古代经济进一步发展。下列史实能够佐证这一观点的是

①玉米甘薯等高产作物引进 ②出现了区域性商人群体

③陆上和海上丝绸之路开通 ④兴起一大批工商业市镇

A. ①②③ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③④

12.“自今以后,大清皇帝恩准英国人……寄居大清沿海之广州、厦门、福州、宁波、上海五处通商口岸,贸易通商无碍。”该内容出自( )

A. 《南京条约》 B. 《望厦条约》 C. 《黄埔条约》 D. 《北京条约》

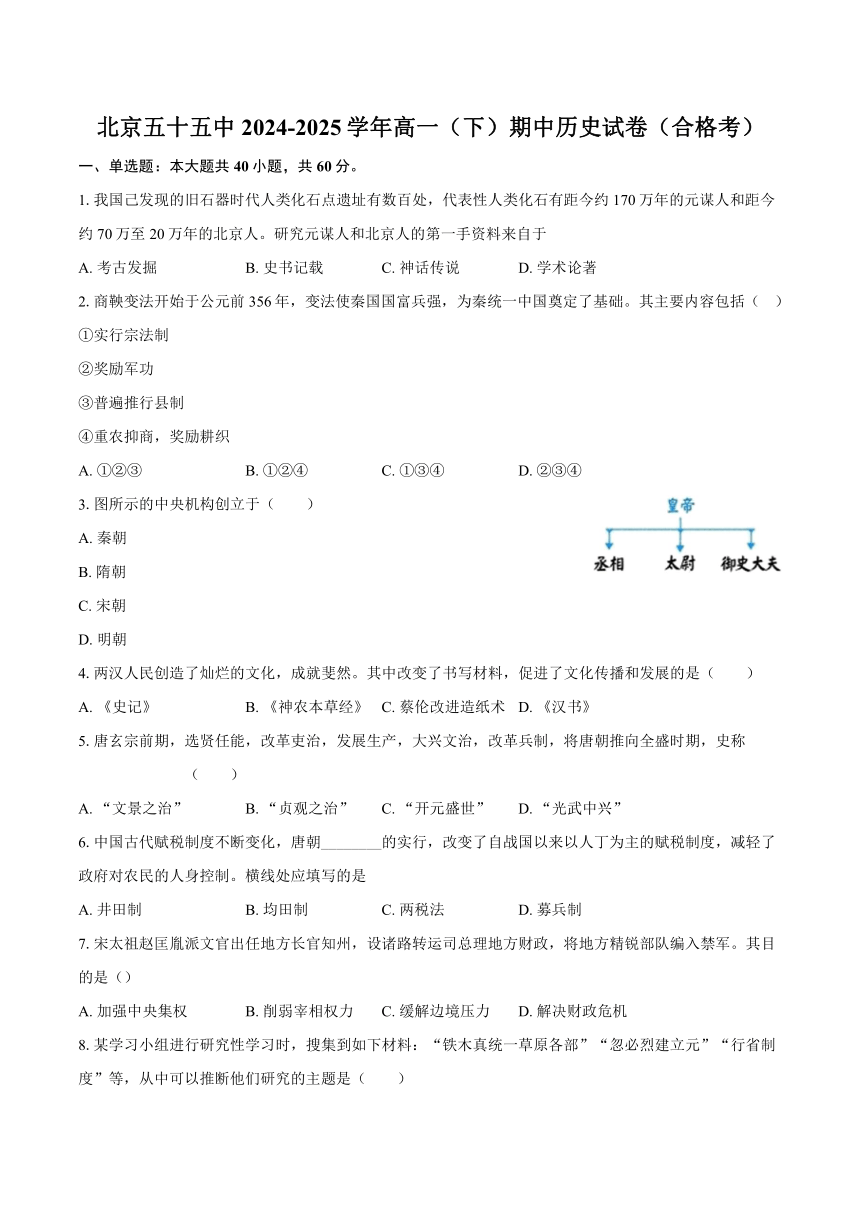

13.如图为近代中国某次战争形势图,根据图中信息判断该战争是( )

A. 鸦片战争 B. 第二次鸦片战争 C. 甲午中日战争 D. 八国联军侵华战争

14.孙中山在《三民主义与中国前途》一文中强调革命任务有三,即民族革命、政治革命、社会革命。它们分别对应三民主义中的()

A. 民享、民治、民有 B. 民生、民族、民权 C. 民有、民治、民享 D. 民族、民权、民生

15.时空观念是历史学科核心素养中学科本质的体现。以下历史事件,按时间先后排列正确的是( )

①五四运动

②中国共产党诞生

③国民革命军北伐

④南昌起义

A. ①②③④ B. ②④①③ C. ③②①④ D. ④②③①

16.点燃了“工农武装割据”的星星之火的历史事件是( )

A. 党的民主革命纲领的制定 B. 第一次国共合作形成

C. 井冈山革命根据地的建立 D. 红军长征的胜利结束

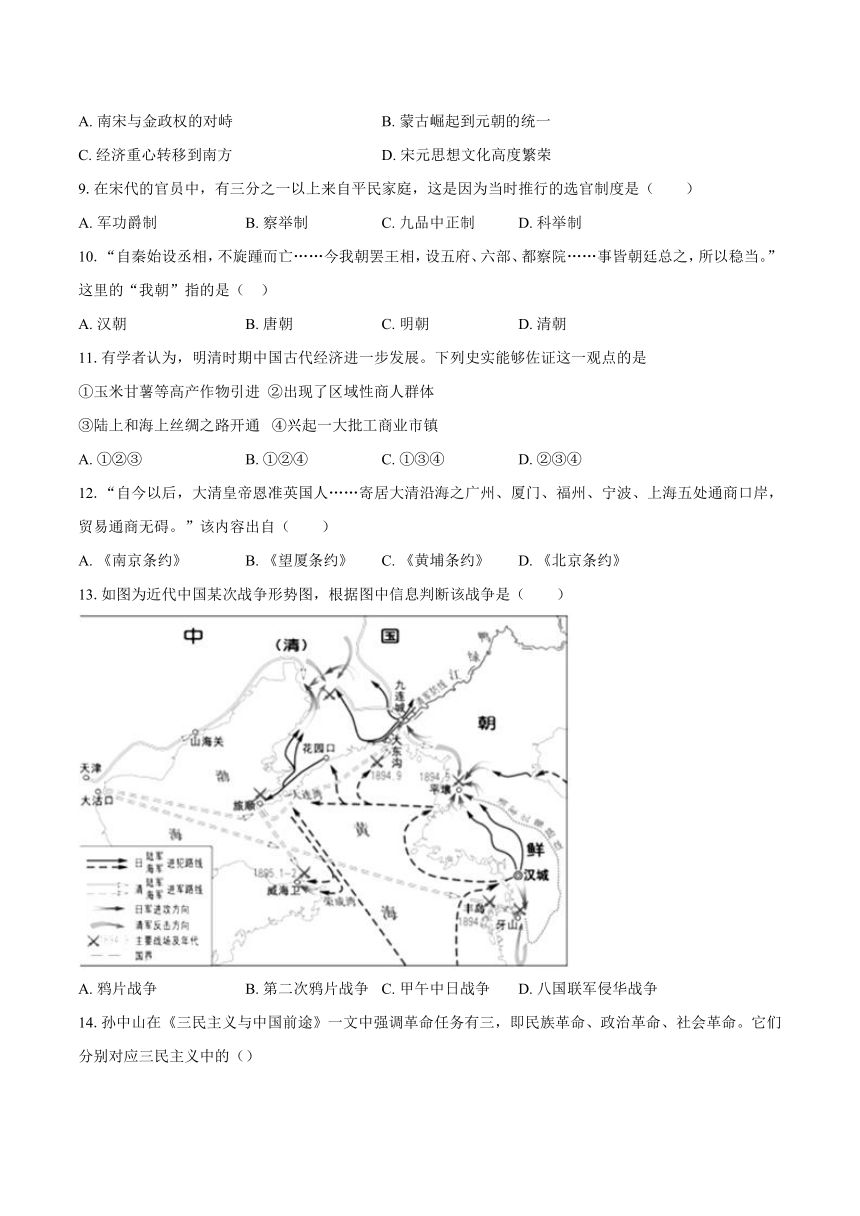

17.制作知识卡片是学习历史的一种重要方法。如图是某同学制作的一张知识卡片,卡片横线上应填写( )

A. 九一八事变 B. 华北事变 C. 西安事变 D. 七七事变

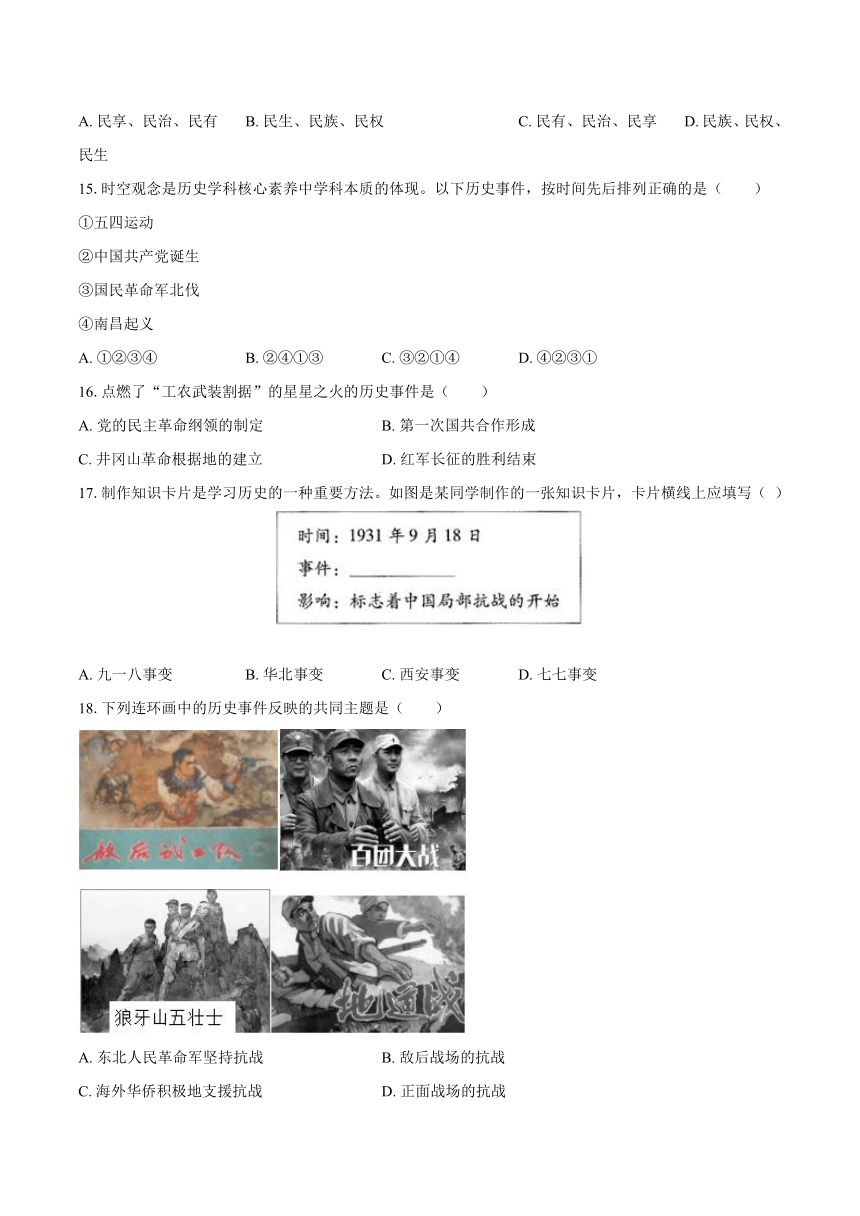

18.下列连环画中的历史事件反映的共同主题是( )

A. 东北人民革命军坚持抗战 B. 敌后战场的抗战

C. 海外华侨积极地支援抗战 D. 正面战场的抗战

19.1949年4月21日毛泽东、朱德发出进军的命令,人民解放军百万雄师分三路突破长江防线。23日,人民解放军占领南京,蒋介石集团在大陆的统治覆灭。以上描述的是( )

A. 辽沈战役 B. 淮海战投 C. 平津战役 D. 渡江战役

20.1955年,周恩来在某个国际会议上说:“中国代表团是来求团结而不是来吵架的”,“是来求同而不是来立异的”。据此判断,该会议是( )

A. 朝鲜停战谈判 B. 日内瓦会议 C. 万隆会议 D. 中非合作论坛

21.中国共产党自成立以来召开了许多重要的会议,其中开启了改革开放和社会主义现代化建设新时期的会议是( )

A. 八七会议 B. 遵义会议 C. 七届二中全会 D. 十一届三中全会

22.改革开放以来,中国社会主义现代化建设取得历史性成就,其中包括( )

①中国特色社会主义理论体系的形成与发展

②综合国力不断提升

③国际影响力不断扩大

④“两弹一星”试验成功

A. ①②③ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③④

23.《大唐西域记》中有这样的记载,“若夫族姓殊者,有四流焉:一曰婆罗门,净行也。”“二曰刹帝利,王种也。”“三曰吠奢,商贾也。”“四曰戍陀罗,农人也。”书中记录的是( )

A. 西亚的君主制度 B. 埃及的法老制度 C. 印度的种姓制度 D. 雅典的民主制度

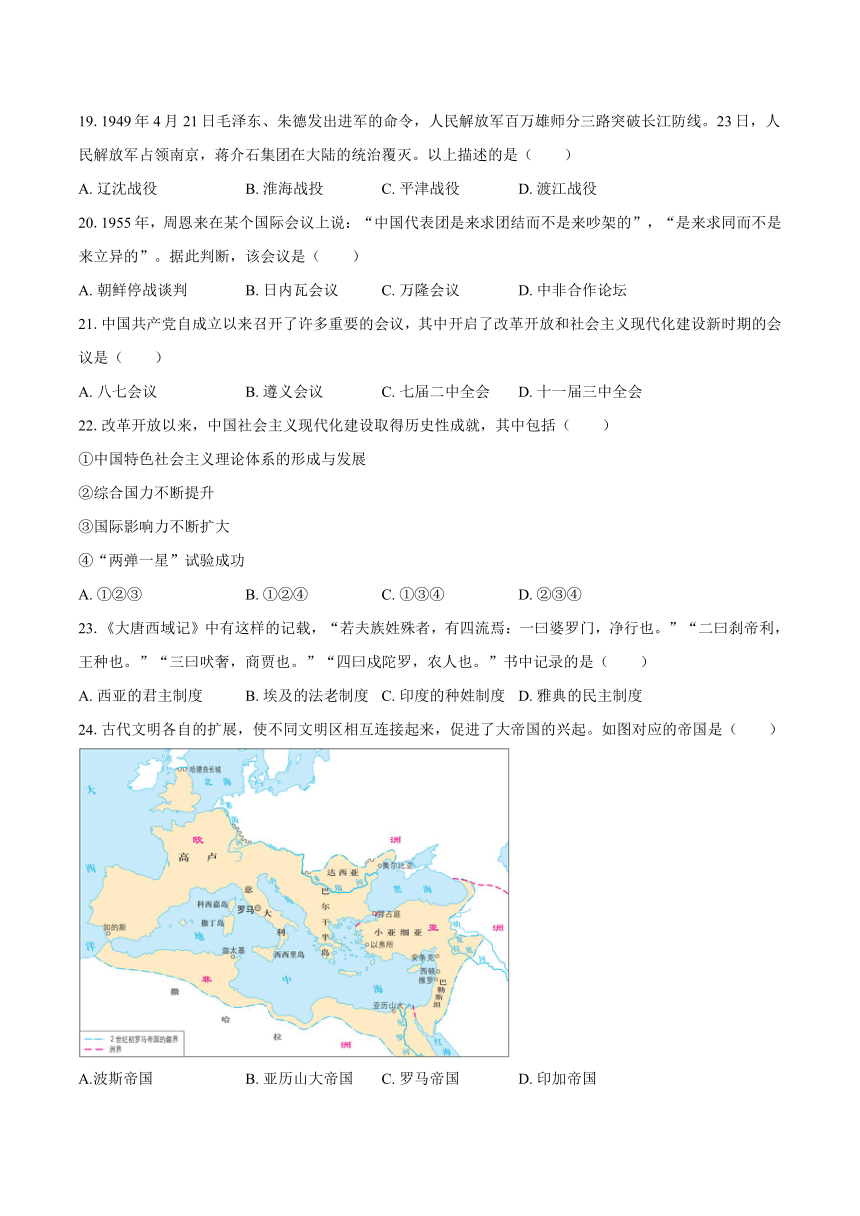

24.古代文明各自的扩展,使不同文明区相互连接起来,促进了大帝国的兴起。如图对应的帝国是( )

A.波斯帝国 B. 亚历山大帝国 C. 罗马帝国 D. 印加帝国

25.在世界历史上,一般被称为“中古时期”的时间段是( )

A. 公元前6—公元5世纪 B. 5—15世纪

C. 公元前6—公元15世纪 D. 14—17世纪

26.中古时期的阿拉伯帝国被誉为“东西方文明交流的桥梁”。古印度发明的数字由其传入欧洲后,逐渐成为全世界通用的数字,被称为( )

A. 腓尼基字母 B. 希腊字母 C. 罗马数字 D. 阿拉伯数字

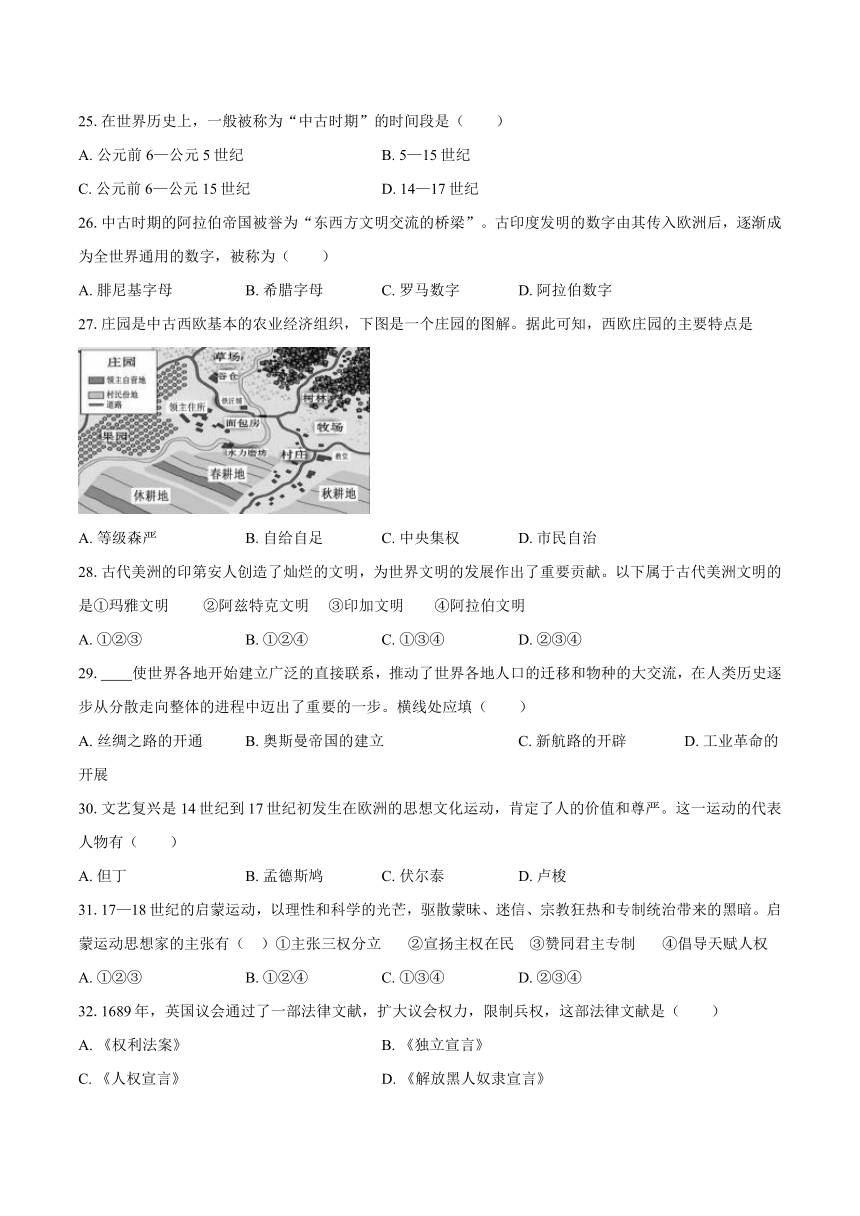

27.庄园是中古西欧基本的农业经济组织,下图是一个庄园的图解。据此可知,西欧庄园的主要特点是

A. 等级森严 B. 自给自足 C. 中央集权 D. 市民自治

28.古代美洲的印第安人创造了灿烂的文明,为世界文明的发展作出了重要贡献。以下属于古代美洲文明的是①玛雅文明 ②阿兹特克文明 ③印加文明 ④阿拉伯文明

A. ①②③ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③④

29. 使世界各地开始建立广泛的直接联系,推动了世界各地人口的迁移和物种的大交流,在人类历史逐步从分散走向整体的进程中迈出了重要的一步。横线处应填( )

A. 丝绸之路的开通 B. 奥斯曼帝国的建立 C. 新航路的开辟 D. 工业革命的开展

30.文艺复兴是14世纪到17世纪初发生在欧洲的思想文化运动,肯定了人的价值和尊严。这一运动的代表人物有( )

A. 但丁 B. 孟德斯鸠 C. 伏尔泰 D. 卢梭

31.17—18世纪的启蒙运动,以理性和科学的光芒,驱散蒙昧、迷信、宗教狂热和专制统治带来的黑暗。启蒙运动思想家的主张有( )①主张三权分立 ②宣扬主权在民 ③赞同君主专制 ④倡导天赋人权

A. ①②③ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③④

32.1689年,英国议会通过了一部法律文献,扩大议会权力,限制兵权,这部法律文献是( )

A. 《权利法案》 B. 《独立宣言》

C. 《人权宣言》 D. 《解放黑人奴隶宣言》

33.某同学在学习过程中,摘录了“倒幕运动”“殖产兴业”“文明开化”“脱亚入欧”等关键词。他学习的历史事件是( )

A. 美国内战 B. 俄国农奴制改革 C. 日本明治维新 D. 德意志统一

34.第二次工业革命把人类历史推进到一个新时代。下列成就能体现新时代特征的是( )

A. 蒸汽火车 B. 蒸汽船

C. 电灯 D. 珍妮纺纱机

35.与第一次工业革命相比,第二次工业革命体现出的特点是( )

A. 出现了“工厂”生产组织形式 B. 科技与生产的紧密结合

C. 英国率先发起后向其他国家扩展 D. 蒸汽动力取代了自然力

36.马克思说:“美洲金银产地的发现,土著居民的被剿灭、被奴役和被埋葬于矿井,对东印度开始进行的征服和掠夺,非洲变成商业性地猎获黑人的场所;这一切都标志着资本主义生产时代的曙光。”上述言论反映马克思的观点是( )

①肯定了殖民掠夺对殖民地客观上的进步作用

②认为殖民掠夺给殖民地人民带来巨大灾难

③认为殖民掠夺对殖民地具有双重影响

④肯定殖民掠夺促进欧洲资本主义发展

A. ①② B. ③④ C. ②③ D. ②④

37.《共产党宣言》第一次较为完整系统地阐述了科学社会主义的基本原理。它的发表标志着( )

A. 马克思主义的诞生 B. “第一国际”的成立

C. 巴黎公社的建立 D. 十月革命的胜利

38.在马克思的著作中,创立剩余价值学说,揭露资本主义制度和资本家剥削秘密的是( )

A. 《共产党宣言》 B. 《法兰西内战》

C. 《资本论》 D. 《德意志意识形态》

39.1804年海地摆脱法国殖民统治获得独立,1822年巴西摆脱葡萄牙统治获得独立,1910年墨西哥爆发资产阶级革命。这些历史事件反映了( )

A. 亚洲的觉醒 B. 各国工人运动走向联合

C. 非洲的抗争 D. 拉丁美洲民族独立斗争

40.1905年印度人民反英斗争出现新高潮,1905-1911年伊朗发生了立宪革命,1911年中国爆发了辛亥革命。这些事件表明( )

A. 各国民族革命取得胜利 B. 无产阶级登上政治舞台

C. 古老的亚洲开始觉醒 D. 第三世界国家走向联合

二、材料解析题:本大题共2小题,共40分。

41.自古以来,中国民族多元一体。

华夏之名在西周已经出现,它成为中原主体居民的总称,四邻的夷、蛮、戎、狄等民族被华夏族概称为“夷”。到春秋时期,四夷的势力有增无减,并且进一步向中原地区发展。华夏和夷狄虽有冲突,但就种族、血缘而言,则华夷往往存在联系。以婚姻为例,双方通婚的材料见于史载者颇多,如晋文公之母为戎女,其妻亦为狄女。在长期杂居、邻居的过程中,发达的华夏文明对戎狄蛮夷产生了很大影响,戎狄蛮夷的文化也进一步丰富了华夏文明。到春秋、战国之交,进入中原的戎狄诸部绝大部分已融入华夏族当中,曾以蛮自居的楚国也渐不再被视为蛮夷。春秋战国,华夏吸收了大量新鲜血液,成为更加稳定和分布更广泛的族群,最终到秦以后形成了统一而持久生命力的汉民族。

--摘编自张帆《中国古代简史》

(1) 依据材料概括春秋战国时期民族关系的变化。结合所学说明其影响。

唐太宗说:“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一,故其种落皆依朕如父母”。他认为“汉武帝穷兵三十余年,疲弊中国,所获无几;岂如今日绥之以德,使穷发之地尽为边户乎!”他认识到武力征服并不是解决民族问题的长久之计,以文德怀柔与抚恤为主,以威服和战争为辅。一旦战争胜利则主动和解,甚至不惜实行“和亲”政策,以达到“四海升平,天下一家”的目的。通过联姻的方式,感化对方,增进民族情感,平息战争,推动民族交融。

--摘编自李少玉《浅谈唐太宗治国理念利的和谐意识》

(2) 依据材料概括唐太宗处理民族关系的特点。

古代并无“中华民族”的名称,“中华民族”的提出是在清末,其时西方列强入侵激发起中国人强烈的民族自觉意识,“中华民族”观念由此萌芽。

南京临时政府从国家层面认可民族平等,有利于改变历朝历代狭隘的大汉族观与清朝满族独尊的民族观。《中华民国临时约法》规定:“凡属蒙、藏、青海、回疆同胞……今皆得为国家主体,皆得为共和国之主人翁,即皆能取得国家参政权。”《中华民国临时约法》从法律层面将“五族共和”和“中华民族”确立为“中华民国”立国的法律依据。这些举措大大促进了中国境内各民族形成,“中华民族”为一体的共识。

--摘编自何一民等《从“恢复中华”到“中华民族命运共同体”》

(3) 依据材料和所学,概括清末民初“中华民族”观念出现的背景和内涵。

42.世界联系不断加强。阅读材料,回答问题。

材料一:

从公元前334年亚历山大东侵到公元前30年罗马帝国最后吞并埃及,这300多年在地中海东部地区的历史上被称之为“希腊化时代”。希腊化时代的文化是希腊文化与东方文化相互交流融会的结晶。虽然它承袭希腊的传统,但与古典时期的希腊文化不同。如果说希腊古典文化是一种城邦文化,那么希腊化文化则是一种走向帝国的、多民族的文化。其基本特征是希腊一体化和地方多元性相结合,文化中心也从雅典移到了埃及的亚历山大。

——摘编自齐涛《世界通史教程:古代卷》

材料二:15-17世纪,由于欧洲水手探索世界海洋并建立起远洋贸易的航线,全球贸易和物种交流发展起来。地理知识的积累使他们能够把世界各地通过便捷的贸易网络连接起来然而,商业交流并非是全球网络的唯一结果。农作物的移植和牲畜的传播改善了人类的营养状况,增加了东半球的人口。外来的病原体引发的传染病使美洲和太平洋岛屿上的土著人口大量减少。欧洲的航海探险、远洋贸易网络以及哥伦布交换使得世界各地区相互依存,推动了全球一体化进程。

——摘编自杰里 本特利等《新全球史》

材料三:

(1) 依据材料一的亚历山大帝国形势图,指出亚历山大帝国沟通了哪些古代文明?结合材料一说明“希腊化时代”的文化特点。

(2) 依据材料二和所学,说明15-17世纪欧洲航海探险对加强世界联系产生的影响。

(3) 简述材料三中两图所示交通工具出现的背景,结合所学分析其历史意义。

北京市五十五中2024—2025学年度高一第二学期期中(合格考)历史试题答案

1.A

2.D

3.A

4.C

5.C

6.C

7.A

8.B

9.D

10.C

11.B

12.A

13.C

14.D

15.A

16.C

17.A

18.B

19.D

20.C

21.D

22.A

23.C

24.C

25.B

26.D

27.B

28.A

29.C

30.A

31.B

32.A

33.C

34.C

35.B

36.D

37.A

38.C

39.D

40.C

41.(1) 变化:周边民族产生华夏认同观念,戎狄蛮夷逐渐融入华夏族;通过民族交融,华夏族的内涵进一步丰富,活动范围进一步扩大。

影响:民族交融有利于秦的统一;为汉民族的形成奠定基础。

(2) 特点:善待各个少数民族;以怀柔为主,武力为辅;通过和亲增进民族感情。

(3) 背景:西方列强入侵,加深了民族危机。

内涵:民族平等;“五族共和”,共同参与国家治理;中华民族为一体。

42.(1) 文明:古代希腊文明、古代埃及文明、古代西亚文明、古代印度文明。

特点:承袭希腊的传统,并与东方文化交融;是一种多民族的文化;文化中心发生了转移。

(2) 影响:促进了全球贸易和商业交流;推动了物种交换;改变了世界人口的结构;有利于资本主义世界市场的形成。

(3) 背景:工业革命期间,蒸汽机的发明与改良,革新了动力技术,催生了交通工具的革命。

意义:汽船、火车的发明,推动了交通运输业的进步,便利了人们的出行,促进了地区间、国际间的人口交流与贸易往来,加强了整个世界的联系。

一、单选题:本大题共40小题,共60分。

1.我国己发现的旧石器时代人类化石点遗址有数百处,代表性人类化石有距今约170万年的元谋人和距今约70万至20万年的北京人。研究元谋人和北京人的第一手资料来自于

A. 考古发掘 B. 史书记载 C. 神话传说 D. 学术论著

2.商鞅变法开始于公元前356年,变法使秦国国富兵强,为秦统一中国奠定了基础。其主要内容包括( )

①实行宗法制

②奖励军功

③普遍推行县制

④重农抑商,奖励耕织

A. ①②③ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③④

3.图所示的中央机构创立于( )

A. 秦朝

B. 隋朝

C. 宋朝

D. 明朝

4.两汉人民创造了灿烂的文化,成就斐然。其中改变了书写材料,促进了文化传播和发展的是( )

A. 《史记》 B. 《神农本草经》 C. 蔡伦改进造纸术 D. 《汉书》

5.唐玄宗前期,选贤任能,改革吏治,发展生产,大兴文治,改革兵制,将唐朝推向全盛时期,史称 ( )

A. “文景之治” B. “贞观之治” C. “开元盛世” D. “光武中兴”

6.中国古代赋税制度不断变化,唐朝________的实行,改变了自战国以来以人丁为主的赋税制度,减轻了政府对农民的人身控制。横线处应填写的是

A. 井田制 B. 均田制 C. 两税法 D. 募兵制

7.宋太祖赵匡胤派文官出任地方长官知州,设诸路转运司总理地方财政,将地方精锐部队编入禁军。其目的是()

A. 加强中央集权 B. 削弱宰相权力 C. 缓解边境压力 D. 解决财政危机

8.某学习小组进行研究性学习时,搜集到如下材料:“铁木真统一草原各部”“忽必烈建立元”“行省制度”等,从中可以推断他们研究的主题是( )

A. 南宋与金政权的对峙 B. 蒙古崛起到元朝的统一

C. 经济重心转移到南方 D. 宋元思想文化高度繁荣

9.在宋代的官员中,有三分之一以上来自平民家庭,这是因为当时推行的选官制度是( )

A. 军功爵制 B. 察举制 C. 九品中正制 D. 科举制

10.“自秦始设丞相,不旋踵而亡……今我朝罢王相,设五府、六部、都察院……事皆朝廷总之,所以稳当。”这里的“我朝”指的是( )

A. 汉朝 B. 唐朝 C. 明朝 D. 清朝

11.有学者认为,明清时期中国古代经济进一步发展。下列史实能够佐证这一观点的是

①玉米甘薯等高产作物引进 ②出现了区域性商人群体

③陆上和海上丝绸之路开通 ④兴起一大批工商业市镇

A. ①②③ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③④

12.“自今以后,大清皇帝恩准英国人……寄居大清沿海之广州、厦门、福州、宁波、上海五处通商口岸,贸易通商无碍。”该内容出自( )

A. 《南京条约》 B. 《望厦条约》 C. 《黄埔条约》 D. 《北京条约》

13.如图为近代中国某次战争形势图,根据图中信息判断该战争是( )

A. 鸦片战争 B. 第二次鸦片战争 C. 甲午中日战争 D. 八国联军侵华战争

14.孙中山在《三民主义与中国前途》一文中强调革命任务有三,即民族革命、政治革命、社会革命。它们分别对应三民主义中的()

A. 民享、民治、民有 B. 民生、民族、民权 C. 民有、民治、民享 D. 民族、民权、民生

15.时空观念是历史学科核心素养中学科本质的体现。以下历史事件,按时间先后排列正确的是( )

①五四运动

②中国共产党诞生

③国民革命军北伐

④南昌起义

A. ①②③④ B. ②④①③ C. ③②①④ D. ④②③①

16.点燃了“工农武装割据”的星星之火的历史事件是( )

A. 党的民主革命纲领的制定 B. 第一次国共合作形成

C. 井冈山革命根据地的建立 D. 红军长征的胜利结束

17.制作知识卡片是学习历史的一种重要方法。如图是某同学制作的一张知识卡片,卡片横线上应填写( )

A. 九一八事变 B. 华北事变 C. 西安事变 D. 七七事变

18.下列连环画中的历史事件反映的共同主题是( )

A. 东北人民革命军坚持抗战 B. 敌后战场的抗战

C. 海外华侨积极地支援抗战 D. 正面战场的抗战

19.1949年4月21日毛泽东、朱德发出进军的命令,人民解放军百万雄师分三路突破长江防线。23日,人民解放军占领南京,蒋介石集团在大陆的统治覆灭。以上描述的是( )

A. 辽沈战役 B. 淮海战投 C. 平津战役 D. 渡江战役

20.1955年,周恩来在某个国际会议上说:“中国代表团是来求团结而不是来吵架的”,“是来求同而不是来立异的”。据此判断,该会议是( )

A. 朝鲜停战谈判 B. 日内瓦会议 C. 万隆会议 D. 中非合作论坛

21.中国共产党自成立以来召开了许多重要的会议,其中开启了改革开放和社会主义现代化建设新时期的会议是( )

A. 八七会议 B. 遵义会议 C. 七届二中全会 D. 十一届三中全会

22.改革开放以来,中国社会主义现代化建设取得历史性成就,其中包括( )

①中国特色社会主义理论体系的形成与发展

②综合国力不断提升

③国际影响力不断扩大

④“两弹一星”试验成功

A. ①②③ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③④

23.《大唐西域记》中有这样的记载,“若夫族姓殊者,有四流焉:一曰婆罗门,净行也。”“二曰刹帝利,王种也。”“三曰吠奢,商贾也。”“四曰戍陀罗,农人也。”书中记录的是( )

A. 西亚的君主制度 B. 埃及的法老制度 C. 印度的种姓制度 D. 雅典的民主制度

24.古代文明各自的扩展,使不同文明区相互连接起来,促进了大帝国的兴起。如图对应的帝国是( )

A.波斯帝国 B. 亚历山大帝国 C. 罗马帝国 D. 印加帝国

25.在世界历史上,一般被称为“中古时期”的时间段是( )

A. 公元前6—公元5世纪 B. 5—15世纪

C. 公元前6—公元15世纪 D. 14—17世纪

26.中古时期的阿拉伯帝国被誉为“东西方文明交流的桥梁”。古印度发明的数字由其传入欧洲后,逐渐成为全世界通用的数字,被称为( )

A. 腓尼基字母 B. 希腊字母 C. 罗马数字 D. 阿拉伯数字

27.庄园是中古西欧基本的农业经济组织,下图是一个庄园的图解。据此可知,西欧庄园的主要特点是

A. 等级森严 B. 自给自足 C. 中央集权 D. 市民自治

28.古代美洲的印第安人创造了灿烂的文明,为世界文明的发展作出了重要贡献。以下属于古代美洲文明的是①玛雅文明 ②阿兹特克文明 ③印加文明 ④阿拉伯文明

A. ①②③ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③④

29. 使世界各地开始建立广泛的直接联系,推动了世界各地人口的迁移和物种的大交流,在人类历史逐步从分散走向整体的进程中迈出了重要的一步。横线处应填( )

A. 丝绸之路的开通 B. 奥斯曼帝国的建立 C. 新航路的开辟 D. 工业革命的开展

30.文艺复兴是14世纪到17世纪初发生在欧洲的思想文化运动,肯定了人的价值和尊严。这一运动的代表人物有( )

A. 但丁 B. 孟德斯鸠 C. 伏尔泰 D. 卢梭

31.17—18世纪的启蒙运动,以理性和科学的光芒,驱散蒙昧、迷信、宗教狂热和专制统治带来的黑暗。启蒙运动思想家的主张有( )①主张三权分立 ②宣扬主权在民 ③赞同君主专制 ④倡导天赋人权

A. ①②③ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③④

32.1689年,英国议会通过了一部法律文献,扩大议会权力,限制兵权,这部法律文献是( )

A. 《权利法案》 B. 《独立宣言》

C. 《人权宣言》 D. 《解放黑人奴隶宣言》

33.某同学在学习过程中,摘录了“倒幕运动”“殖产兴业”“文明开化”“脱亚入欧”等关键词。他学习的历史事件是( )

A. 美国内战 B. 俄国农奴制改革 C. 日本明治维新 D. 德意志统一

34.第二次工业革命把人类历史推进到一个新时代。下列成就能体现新时代特征的是( )

A. 蒸汽火车 B. 蒸汽船

C. 电灯 D. 珍妮纺纱机

35.与第一次工业革命相比,第二次工业革命体现出的特点是( )

A. 出现了“工厂”生产组织形式 B. 科技与生产的紧密结合

C. 英国率先发起后向其他国家扩展 D. 蒸汽动力取代了自然力

36.马克思说:“美洲金银产地的发现,土著居民的被剿灭、被奴役和被埋葬于矿井,对东印度开始进行的征服和掠夺,非洲变成商业性地猎获黑人的场所;这一切都标志着资本主义生产时代的曙光。”上述言论反映马克思的观点是( )

①肯定了殖民掠夺对殖民地客观上的进步作用

②认为殖民掠夺给殖民地人民带来巨大灾难

③认为殖民掠夺对殖民地具有双重影响

④肯定殖民掠夺促进欧洲资本主义发展

A. ①② B. ③④ C. ②③ D. ②④

37.《共产党宣言》第一次较为完整系统地阐述了科学社会主义的基本原理。它的发表标志着( )

A. 马克思主义的诞生 B. “第一国际”的成立

C. 巴黎公社的建立 D. 十月革命的胜利

38.在马克思的著作中,创立剩余价值学说,揭露资本主义制度和资本家剥削秘密的是( )

A. 《共产党宣言》 B. 《法兰西内战》

C. 《资本论》 D. 《德意志意识形态》

39.1804年海地摆脱法国殖民统治获得独立,1822年巴西摆脱葡萄牙统治获得独立,1910年墨西哥爆发资产阶级革命。这些历史事件反映了( )

A. 亚洲的觉醒 B. 各国工人运动走向联合

C. 非洲的抗争 D. 拉丁美洲民族独立斗争

40.1905年印度人民反英斗争出现新高潮,1905-1911年伊朗发生了立宪革命,1911年中国爆发了辛亥革命。这些事件表明( )

A. 各国民族革命取得胜利 B. 无产阶级登上政治舞台

C. 古老的亚洲开始觉醒 D. 第三世界国家走向联合

二、材料解析题:本大题共2小题,共40分。

41.自古以来,中国民族多元一体。

华夏之名在西周已经出现,它成为中原主体居民的总称,四邻的夷、蛮、戎、狄等民族被华夏族概称为“夷”。到春秋时期,四夷的势力有增无减,并且进一步向中原地区发展。华夏和夷狄虽有冲突,但就种族、血缘而言,则华夷往往存在联系。以婚姻为例,双方通婚的材料见于史载者颇多,如晋文公之母为戎女,其妻亦为狄女。在长期杂居、邻居的过程中,发达的华夏文明对戎狄蛮夷产生了很大影响,戎狄蛮夷的文化也进一步丰富了华夏文明。到春秋、战国之交,进入中原的戎狄诸部绝大部分已融入华夏族当中,曾以蛮自居的楚国也渐不再被视为蛮夷。春秋战国,华夏吸收了大量新鲜血液,成为更加稳定和分布更广泛的族群,最终到秦以后形成了统一而持久生命力的汉民族。

--摘编自张帆《中国古代简史》

(1) 依据材料概括春秋战国时期民族关系的变化。结合所学说明其影响。

唐太宗说:“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一,故其种落皆依朕如父母”。他认为“汉武帝穷兵三十余年,疲弊中国,所获无几;岂如今日绥之以德,使穷发之地尽为边户乎!”他认识到武力征服并不是解决民族问题的长久之计,以文德怀柔与抚恤为主,以威服和战争为辅。一旦战争胜利则主动和解,甚至不惜实行“和亲”政策,以达到“四海升平,天下一家”的目的。通过联姻的方式,感化对方,增进民族情感,平息战争,推动民族交融。

--摘编自李少玉《浅谈唐太宗治国理念利的和谐意识》

(2) 依据材料概括唐太宗处理民族关系的特点。

古代并无“中华民族”的名称,“中华民族”的提出是在清末,其时西方列强入侵激发起中国人强烈的民族自觉意识,“中华民族”观念由此萌芽。

南京临时政府从国家层面认可民族平等,有利于改变历朝历代狭隘的大汉族观与清朝满族独尊的民族观。《中华民国临时约法》规定:“凡属蒙、藏、青海、回疆同胞……今皆得为国家主体,皆得为共和国之主人翁,即皆能取得国家参政权。”《中华民国临时约法》从法律层面将“五族共和”和“中华民族”确立为“中华民国”立国的法律依据。这些举措大大促进了中国境内各民族形成,“中华民族”为一体的共识。

--摘编自何一民等《从“恢复中华”到“中华民族命运共同体”》

(3) 依据材料和所学,概括清末民初“中华民族”观念出现的背景和内涵。

42.世界联系不断加强。阅读材料,回答问题。

材料一:

从公元前334年亚历山大东侵到公元前30年罗马帝国最后吞并埃及,这300多年在地中海东部地区的历史上被称之为“希腊化时代”。希腊化时代的文化是希腊文化与东方文化相互交流融会的结晶。虽然它承袭希腊的传统,但与古典时期的希腊文化不同。如果说希腊古典文化是一种城邦文化,那么希腊化文化则是一种走向帝国的、多民族的文化。其基本特征是希腊一体化和地方多元性相结合,文化中心也从雅典移到了埃及的亚历山大。

——摘编自齐涛《世界通史教程:古代卷》

材料二:15-17世纪,由于欧洲水手探索世界海洋并建立起远洋贸易的航线,全球贸易和物种交流发展起来。地理知识的积累使他们能够把世界各地通过便捷的贸易网络连接起来然而,商业交流并非是全球网络的唯一结果。农作物的移植和牲畜的传播改善了人类的营养状况,增加了东半球的人口。外来的病原体引发的传染病使美洲和太平洋岛屿上的土著人口大量减少。欧洲的航海探险、远洋贸易网络以及哥伦布交换使得世界各地区相互依存,推动了全球一体化进程。

——摘编自杰里 本特利等《新全球史》

材料三:

(1) 依据材料一的亚历山大帝国形势图,指出亚历山大帝国沟通了哪些古代文明?结合材料一说明“希腊化时代”的文化特点。

(2) 依据材料二和所学,说明15-17世纪欧洲航海探险对加强世界联系产生的影响。

(3) 简述材料三中两图所示交通工具出现的背景,结合所学分析其历史意义。

北京市五十五中2024—2025学年度高一第二学期期中(合格考)历史试题答案

1.A

2.D

3.A

4.C

5.C

6.C

7.A

8.B

9.D

10.C

11.B

12.A

13.C

14.D

15.A

16.C

17.A

18.B

19.D

20.C

21.D

22.A

23.C

24.C

25.B

26.D

27.B

28.A

29.C

30.A

31.B

32.A

33.C

34.C

35.B

36.D

37.A

38.C

39.D

40.C

41.(1) 变化:周边民族产生华夏认同观念,戎狄蛮夷逐渐融入华夏族;通过民族交融,华夏族的内涵进一步丰富,活动范围进一步扩大。

影响:民族交融有利于秦的统一;为汉民族的形成奠定基础。

(2) 特点:善待各个少数民族;以怀柔为主,武力为辅;通过和亲增进民族感情。

(3) 背景:西方列强入侵,加深了民族危机。

内涵:民族平等;“五族共和”,共同参与国家治理;中华民族为一体。

42.(1) 文明:古代希腊文明、古代埃及文明、古代西亚文明、古代印度文明。

特点:承袭希腊的传统,并与东方文化交融;是一种多民族的文化;文化中心发生了转移。

(2) 影响:促进了全球贸易和商业交流;推动了物种交换;改变了世界人口的结构;有利于资本主义世界市场的形成。

(3) 背景:工业革命期间,蒸汽机的发明与改良,革新了动力技术,催生了交通工具的革命。

意义:汽船、火车的发明,推动了交通运输业的进步,便利了人们的出行,促进了地区间、国际间的人口交流与贸易往来,加强了整个世界的联系。

同课章节目录