2025年九年级化学实验探究专题复习说课课件 染织工业中的化学(共14张PPT)

文档属性

| 名称 | 2025年九年级化学实验探究专题复习说课课件 染织工业中的化学(共14张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 19.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2025-05-15 07:42:05 | ||

图片预览

文档简介

(共14张PPT)

——初中化学实验探究说课

壹

贰

叁

备课思路

课后反思

上课体会

实验探究题是化学中考的重点也是难点,注重试题的探究性和开放性,

淡化课本现成知识和结论,考查学生的创新意识和创新能力。实验探究题

考查范围广,涉及内容多,形式灵活,没有固定的模式,注重创新。实验

探究题考点不断变化,主要包括“有关物质成分的探究”“有关控制变量

的探究”“有关物质性质的探究”“有关异常现象的探究”“项目式探究”

“定量探究”等方面。

备课思路

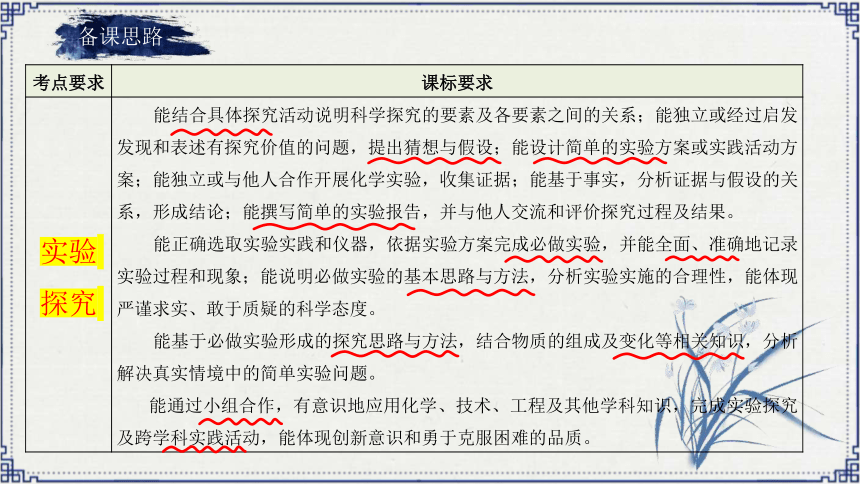

考点要求 课标要求

实验 探究 能结合具体探究活动说明科学探究的要素及各要素之间的关系;能独立或经过启发发现和表述有探究价值的问题,提出猜想与假设;能设计简单的实验方案或实践活动方案;能独立或与他人合作开展化学实验,收集证据;能基于事实,分析证据与假设的关系,形成结论;能撰写简单的实验报告,并与他人交流和评价探究过程及结果。

能正确选取实验实践和仪器,依据实验方案完成必做实验,并能全面、准确地记录实验过程和现象;能说明必做实验的基本思路与方法,分析实验实施的合理性,能体现严谨求实、敢于质疑的科学态度。

能基于必做实验形成的探究思路与方法,结合物质的组成及变化等相关知识,分析解决真实情境中的简单实验问题。

能通过小组合作,有意识地应用化学、技术、工程及其他学科知识,完成实验探究及跨学科实践活动,能体现创新意识和勇于克服困难的品质。

备课思路

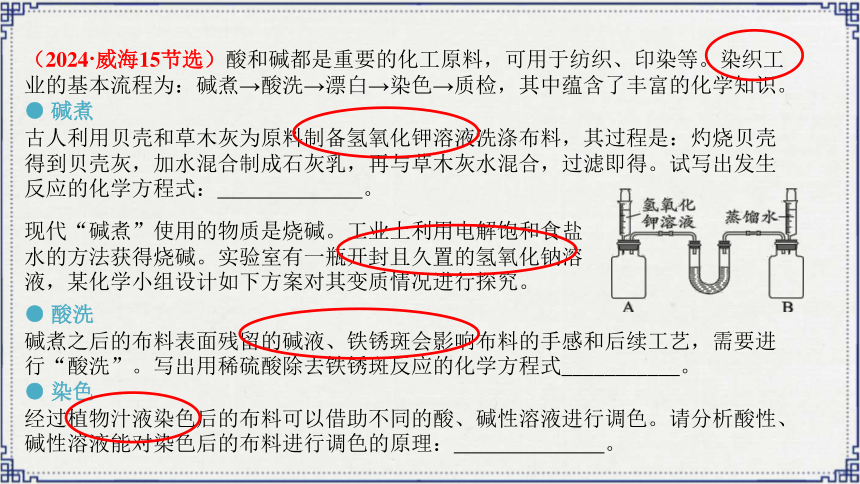

(2024 威海15节选)酸和碱都是重要的化工原料,可用于纺织、印染等。染织工业的基本流程为:碱煮→酸洗→漂白→染色→质检,其中蕴含了丰富的化学知识。

● 碱煮

古人利用贝壳和草木灰为原料制备氢氧化钾溶液洗涤布料,其过程是:灼烧贝壳得到贝壳灰,加水混合制成石灰乳,再与草木灰水混合,过滤即得。试写出发生反应的化学方程式: 。

现代“碱煮”使用的物质是烧碱。工业上利用电解饱和食盐水的方法获得烧碱。实验室有一瓶开封且久置的氢氧化钠溶液,某化学小组设计如下方案对其变质情况进行探究。

● 酸洗

碱煮之后的布料表面残留的碱液、铁锈斑会影响布料的手感和后续工艺,需要进行“酸洗”。写出用稀硫酸除去铁锈斑反应的化学方程式___________。

● 染色

经过植物汁液染色后的布料可以借助不同的酸、碱性溶液进行调色。请分析酸性、碱性溶液能对染色后的布料进行调色的原理: 。

碱煮

酸

洗

漂

白

染

色

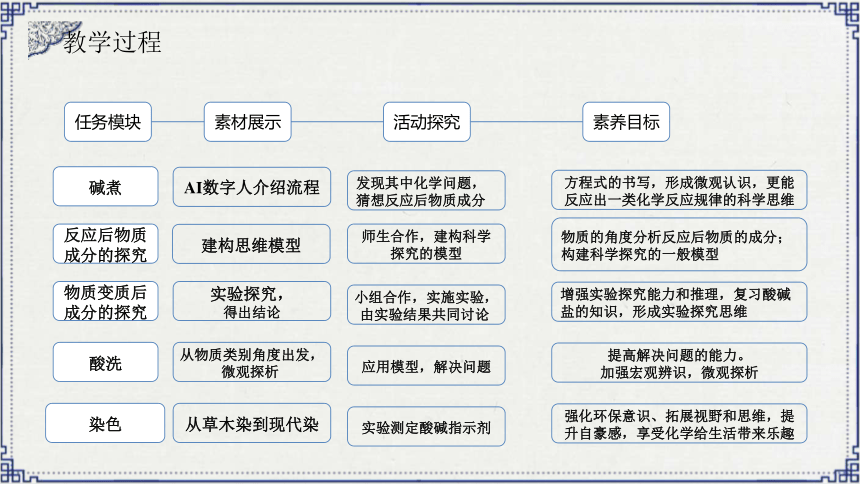

任务模块

素材展示

活动探究

素养目标

碱煮

反应后物质成分的探究

酸洗

染色

AI数字人介绍流程

建构思维模型

实验探究,

得出结论

从物质类别角度出发,微观探析

从草木染到现代染

发现其中化学问题,猜想反应后物质成分

师生合作,建构科学探究的模型

小组合作,实施实验,由实验结果共同讨论

应用模型,解决问题

实验测定酸碱指示剂

方程式的书写,形成微观认识,更能反应出一类化学反应规律的科学思维

增强实验探究能力和推理,复习酸碱盐的知识,形成实验探究思维

物质的角度分析反应后物质的成分;

构建科学探究的一般模型

提高解决问题的能力。

加强宏观辨识,微观探析

强化环保意识、拓展视野和思维,提升自豪感,享受化学给生活带来乐趣

教学过程

物质变质后成分的探究

情境导入

任务一

构建模型

回归情境

模拟命题

任务二

教学过程

上课体会

1.跨学科融合成效显著

将非遗“扎染技艺”与化学知识结合,如用贝壳、草木灰制氢氧化

钾的反应原理,让学生在文化情境中理解化学实用性,既体现化学学科

的应用性,又增强学生对传统文化的认同感,落实“科学态度与责任”

化学核心素养,体现了“有温度”的课堂。

上课体会

2.科学探究能力提升

通过“反应后物质成分探究”“物质变质成分探究”等任务,

引导学生总结并运用“提出问题—猜想假设—设计方案—进行实验

—结论解释—反思评价”的科学探究模型,学生从模仿设计到自主命

题,从解题者转变为命题者,最后通过实验进行验证,逻辑思维和实验

严谨性逐步增强,体现了“同频共振”的课堂。

小组讨论、合作探究、自主命题等方式都体现了学生的主体地位,

再加上教师的主导,最终“生成”了高效的课堂。

上课体会

3.学生表现与不足

小组合作积极,但部分学生对“反应物过量”“离子共存”

等知识应用不熟练(如酸洗后溶液阳离子分析漏项),实验设计

易忽略干扰因素(如未除尽Na2CO3就检验NaOH),需加强针对

性练习。

课后反思

这节课融合传统染织工艺与化学实验探究,从教学反馈看,学生对

这种跨学科模式兴趣浓厚,尤其在分析反应后物质成分、设计实验方案

环节,能主动参与讨论。但教学中也发现部分学生对复分解反应条件及

离子共存等知识应用不够熟练,需在后续课程中加强针对性练习。同时,

将非遗文化融入化学课堂,不仅提升了学生的科学探究能力,还增强了

文化认同感,这种教学模式值得进一步探索优化。

课后反思

教学优化方向

1.可简化工艺细节,聚焦化学核心(如复分解反应条件、创新实验);

2.分层设计探究任务,兼顾不同水平学生;

3.延续“化学+传统工艺”主题,深化学科融合,让课堂兼具知识深度

与文化温度。

敬请大家

批评指正

——初中化学实验探究说课

壹

贰

叁

备课思路

课后反思

上课体会

实验探究题是化学中考的重点也是难点,注重试题的探究性和开放性,

淡化课本现成知识和结论,考查学生的创新意识和创新能力。实验探究题

考查范围广,涉及内容多,形式灵活,没有固定的模式,注重创新。实验

探究题考点不断变化,主要包括“有关物质成分的探究”“有关控制变量

的探究”“有关物质性质的探究”“有关异常现象的探究”“项目式探究”

“定量探究”等方面。

备课思路

考点要求 课标要求

实验 探究 能结合具体探究活动说明科学探究的要素及各要素之间的关系;能独立或经过启发发现和表述有探究价值的问题,提出猜想与假设;能设计简单的实验方案或实践活动方案;能独立或与他人合作开展化学实验,收集证据;能基于事实,分析证据与假设的关系,形成结论;能撰写简单的实验报告,并与他人交流和评价探究过程及结果。

能正确选取实验实践和仪器,依据实验方案完成必做实验,并能全面、准确地记录实验过程和现象;能说明必做实验的基本思路与方法,分析实验实施的合理性,能体现严谨求实、敢于质疑的科学态度。

能基于必做实验形成的探究思路与方法,结合物质的组成及变化等相关知识,分析解决真实情境中的简单实验问题。

能通过小组合作,有意识地应用化学、技术、工程及其他学科知识,完成实验探究及跨学科实践活动,能体现创新意识和勇于克服困难的品质。

备课思路

(2024 威海15节选)酸和碱都是重要的化工原料,可用于纺织、印染等。染织工业的基本流程为:碱煮→酸洗→漂白→染色→质检,其中蕴含了丰富的化学知识。

● 碱煮

古人利用贝壳和草木灰为原料制备氢氧化钾溶液洗涤布料,其过程是:灼烧贝壳得到贝壳灰,加水混合制成石灰乳,再与草木灰水混合,过滤即得。试写出发生反应的化学方程式: 。

现代“碱煮”使用的物质是烧碱。工业上利用电解饱和食盐水的方法获得烧碱。实验室有一瓶开封且久置的氢氧化钠溶液,某化学小组设计如下方案对其变质情况进行探究。

● 酸洗

碱煮之后的布料表面残留的碱液、铁锈斑会影响布料的手感和后续工艺,需要进行“酸洗”。写出用稀硫酸除去铁锈斑反应的化学方程式___________。

● 染色

经过植物汁液染色后的布料可以借助不同的酸、碱性溶液进行调色。请分析酸性、碱性溶液能对染色后的布料进行调色的原理: 。

碱煮

酸

洗

漂

白

染

色

任务模块

素材展示

活动探究

素养目标

碱煮

反应后物质成分的探究

酸洗

染色

AI数字人介绍流程

建构思维模型

实验探究,

得出结论

从物质类别角度出发,微观探析

从草木染到现代染

发现其中化学问题,猜想反应后物质成分

师生合作,建构科学探究的模型

小组合作,实施实验,由实验结果共同讨论

应用模型,解决问题

实验测定酸碱指示剂

方程式的书写,形成微观认识,更能反应出一类化学反应规律的科学思维

增强实验探究能力和推理,复习酸碱盐的知识,形成实验探究思维

物质的角度分析反应后物质的成分;

构建科学探究的一般模型

提高解决问题的能力。

加强宏观辨识,微观探析

强化环保意识、拓展视野和思维,提升自豪感,享受化学给生活带来乐趣

教学过程

物质变质后成分的探究

情境导入

任务一

构建模型

回归情境

模拟命题

任务二

教学过程

上课体会

1.跨学科融合成效显著

将非遗“扎染技艺”与化学知识结合,如用贝壳、草木灰制氢氧化

钾的反应原理,让学生在文化情境中理解化学实用性,既体现化学学科

的应用性,又增强学生对传统文化的认同感,落实“科学态度与责任”

化学核心素养,体现了“有温度”的课堂。

上课体会

2.科学探究能力提升

通过“反应后物质成分探究”“物质变质成分探究”等任务,

引导学生总结并运用“提出问题—猜想假设—设计方案—进行实验

—结论解释—反思评价”的科学探究模型,学生从模仿设计到自主命

题,从解题者转变为命题者,最后通过实验进行验证,逻辑思维和实验

严谨性逐步增强,体现了“同频共振”的课堂。

小组讨论、合作探究、自主命题等方式都体现了学生的主体地位,

再加上教师的主导,最终“生成”了高效的课堂。

上课体会

3.学生表现与不足

小组合作积极,但部分学生对“反应物过量”“离子共存”

等知识应用不熟练(如酸洗后溶液阳离子分析漏项),实验设计

易忽略干扰因素(如未除尽Na2CO3就检验NaOH),需加强针对

性练习。

课后反思

这节课融合传统染织工艺与化学实验探究,从教学反馈看,学生对

这种跨学科模式兴趣浓厚,尤其在分析反应后物质成分、设计实验方案

环节,能主动参与讨论。但教学中也发现部分学生对复分解反应条件及

离子共存等知识应用不够熟练,需在后续课程中加强针对性练习。同时,

将非遗文化融入化学课堂,不仅提升了学生的科学探究能力,还增强了

文化认同感,这种教学模式值得进一步探索优化。

课后反思

教学优化方向

1.可简化工艺细节,聚焦化学核心(如复分解反应条件、创新实验);

2.分层设计探究任务,兼顾不同水平学生;

3.延续“化学+传统工艺”主题,深化学科融合,让课堂兼具知识深度

与文化温度。

敬请大家

批评指正

同课章节目录