第16课 国家出路的探索与列强侵略的加剧-课件(共17张PPT)-2024-2025学年 《中外历史纲要(上)》 (统编版)

文档属性

| 名称 | 第16课 国家出路的探索与列强侵略的加剧-课件(共17张PPT)-2024-2025学年 《中外历史纲要(上)》 (统编版) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-15 08:39:06 | ||

图片预览

文档简介

(共17张PPT)

国家出路的探索与列强侵略的加剧

年级:高一年级

学科:高中历史(统编版)

予少年科第,壮年戎马,中年封疆,晚年洋务……乃无端发生中日交涉,至一生事业,扫地无馀。

——_____晚年自述

李鸿章

李鸿章生平

1823年,出生于安徽合肥。

1847年,中进士,步入仕途。

1853年,回乡参与帮办团练,与太平军交战。

1859年,入曾国藩幕府,襄办营务。

一、一生荣华出曾门:从李鸿章发迹看天国之梦

1851

1853

1856

1864

1、进程

1851 洪秀全发动金田起义,建号太平天国

1853 定都天京,通过北伐、西征,军事上达到鼎盛

1856 天京变乱,太平天国由盛转衰

1864 天京沦陷,太平天国运动失败

1、进程

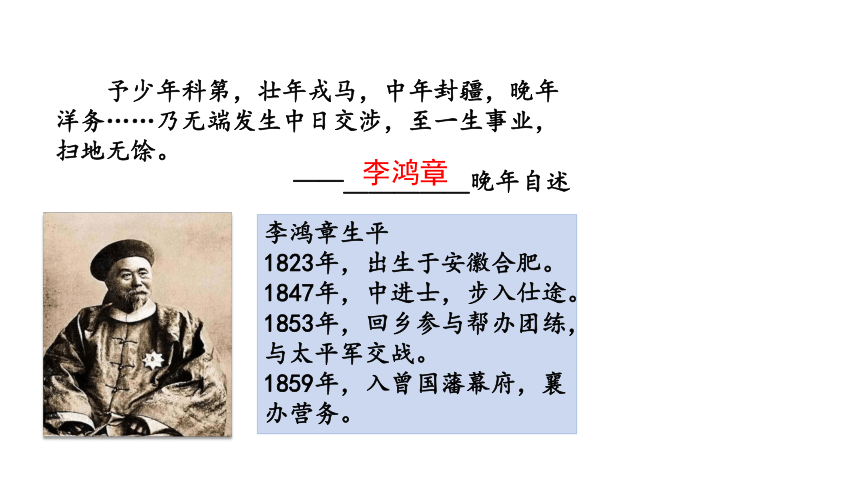

2、指导纲领——《天朝田亩制度》和《资政新篇》

《天朝田亩制度》 《资政新篇》

相同之处 不 同 之 处 提出时间

主要内容

务使天下共享天父上主皇上帝大福,有田同耕,有饭同食,有衣同穿,有钱同使,无处不均匀,无人不饱暖也。

——摘自《天朝田亩制度》

凡外邦人技艺精巧,邦法宏深,宜先许其通商……许牧司等并教技艺之人入内,教导我民……

——摘自《资政新篇》

都是太平天国运动的革命纲领,都未能真正实施

鼎盛时期

衰落时期

土地平均分配给农民耕作

劳动产品归圣库所有

学习西方法律,发展工商业等,主张学习西方

两个纲领哪个更符合农民愿望?哪个更符合时代潮流?

《天朝田亩制度》将土地分给农民,否定封建地主土地所有制,更符合农民愿望。但绝对平均主义的做法超越当时生产力水平,产品归公也损害农民劳动积极性。

《资政新篇》提出向西方学习的方案,更符合时代潮流,但不是农民革命实践的产物,无法得到农民的拥护。

曾国藩的重要幕僚赵烈文看到《资政新篇》的新印本后,在日记中也不得不承认:"其中所言,颇有见识……观此一书,则贼中不为无人。"

洪仁玕

2、指导纲领——《天朝田亩制度》和《资政新篇》

进入南京后,“人间天国”迅速封建化:君权神授、三纲五常、政治等级森严以多数人的卑贱来衬托少数人的荣光却是确然可见的……天下男子的兄弟之情和天下女子的姊妹之情,已经被忘得干干净净。

——摘编自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

3、失败原因

1861年,李鸿章组建淮军。

1862年,率淮军抵上海,升任江苏巡抚。

1863年,李鸿章在镇压太平天国时曾致信曾国藩说:“见其大炮之精纯,子药之细巧,器械之鲜明,队伍之雄整,实非中国所能及”……并推崇洋人的“战守工具,天下无敌”。 ——整理自《李鸿章》

根据材料分析太平天国运动失败的原因。

农民阶级的历史局限性,缺乏科学理论和先进阶级的指导,清军和洋枪队联合镇压

二、少时有志匡华夏:从李鸿章上书看近代起步

中央代表:

恭亲王奕訢

掌管军机处及总理衙门

洋务派地方代表人物

曾国藩

李鸿章

张之洞

左宗棠

鸿章以为中国欲富强,则莫如学习外国利器;欲学习外国利器,则莫如觅制器之器,师其法而不必尽用其人。欲觅制器之器,与制器之人,则或专设一科取士。

根据材料和所学,分析以李鸿章为首的洋务派办洋务的背景、目的和基本设想。

1、洋务运动概况

李鸿章创办的部分洋务:

1863年,奏设上海广方言馆,培养外语和科技人才。

1865年,创办江南制造总局、金陵机器局。

1872年,创办上海轮船招商局。

1875年,奏设开平矿务局;受命督办北洋海防事宜。

1879年,奏设上海机器织布局。

1880年,奏设电报总局于天津;奏设天津水师学堂。

1888年,北洋海军正式成军。

根据材料,归纳洋务运动涉及的主要内容。

2、主要内容

军事工业、民用企业、新式学堂、新式海军

3、评价

“我办了一辈子的事,练兵也,海军也,都是纸糊的老虎,何尝能放手办理?如一间破屋,由裱糊匠东补西贴,居然成一净室,虽明知为纸片糊裱,然究竟决定不了里面是何等材料。”

——李鸿章在北洋水师全军覆灭后感慨

这段材料说明了什么?

洋务运动引进西方技术,抵制西方经济侵略

李鸿章为何认为自己只是个裱糊匠?

纸片糊裱——只是停留在学习西方先进技术

内里未改——没有改变落后的封建体制,腐朽的封建体制才是导致清朝落后的根源。

上海轮船招商局创办后三年内,外轮就损失了1300万两;湖北织布局开办后,江汉海关每年洋布进口减少十万匹。

——摘自中华书局《中国近代史》

三、糊裱难堵漏风墙:从李鸿章重海看四面危机

1、19世纪的边疆危机

西北边疆

英国支持新疆内乱

俄国占领伊犁地区

左宗棠收复伊犁

西南边疆

中法战争爆发

法国占领越南

传统宗藩体系受到冲击

东南边疆

甲午中日战争爆发

日本占领中国台湾

塞防

海防

VS

李鸿章

新疆各城自乾隆年间始归版图。无论开辟之难,即无事时岁需兵费尚三百余万,徒收数千里之旷地,而增千百年之漏卮,已为不值……新疆不复,于肢体元气无伤,海疆不复则心腹大患愈棘。

左宗棠

窃维时事之宜筹,谟谋之宜定者,东则海防,西则塞防,二者并重……是停兵节饷与海防未必有益,于边塞则大有所妨……俄人攘我伊犁,势将就假不归……俄人日进,宜以全力注重西征。

2、甲午中日战争(1894-1895)

(1)背景

我国地少人多,朝鲜与日本相邻,占了它可以作为日本得到中国东北的跳板!

朝鲜一直都受我大清保护,日本竟有胆子来吞并,朝鲜国内有动乱,当然要由我大清军队来平乱!

朝鲜国内爆发农民起义

请求清廷出兵镇压

日本趁机陈兵朝鲜

偷袭清军

甲午中日

战争爆发

慈禧太后

明治天皇

(2)经过:丰岛海战、平壤战役、黄海海战、威海卫战役等

丰岛海战

日军偷袭清军

清军北撤至平壤

平壤战役

日清在平壤爆发大型战役

由于清军主帅指挥不当延误战机,清军大败。

黄海海战

北洋水师援军抵达朝鲜,日清开战。

李鸿章避战保船,躲进威海港,日本取得黄海制海权。

威海卫战役

北洋水师全军覆灭

日本在控制黄海、旅顺后,逐渐控制了战局。甲午最后一战,北洋水师全军覆灭,管带丁汝昌自杀殉国。

(3)结果:1895年,李鸿章赴日谈判,代表清廷与日签订《马关条约》

割让领土

巨额赔款

四口通商

投资办厂

条约内容

澎湖列岛

台湾岛及附属岛屿

辽东半岛

影响

宣告洋务运动失败

中国的半殖民地半封建化程度加深

激起台湾人民的抗日斗争

3、瓜分中国狂潮

马关定约未及一月,而俄国遂与德法合议逼日本还我辽东之事。俄人代我取辽,非为我计,自为计也。彼其视此地为己之势力范围,匪伊朝夕,故决不欲令日本酣睡于其卧榻之侧也。

——梁启超《李鸿章传》

指出材料所涉及的历史事件。

根据材料分析“俄人代我取辽”的真实目的。

结合所学知识说明这一历史事件的最后结果。

三国干涉还辽

抢占在华利益

列强划分势力范围,强租租借地,掀起瓜分中国的狂潮

1895年,《马关条约》签订后,李鸿章被削职,投闲散置。

1900年,奉命与八国联军和谈。

1901年,代表清廷与英俄等十一国代表签订《辛丑条约》。两个月后病逝。

康有为、梁启超合照

孙中山

国家出路的探索与列强侵略的加剧

年级:高一年级

学科:高中历史(统编版)

予少年科第,壮年戎马,中年封疆,晚年洋务……乃无端发生中日交涉,至一生事业,扫地无馀。

——_____晚年自述

李鸿章

李鸿章生平

1823年,出生于安徽合肥。

1847年,中进士,步入仕途。

1853年,回乡参与帮办团练,与太平军交战。

1859年,入曾国藩幕府,襄办营务。

一、一生荣华出曾门:从李鸿章发迹看天国之梦

1851

1853

1856

1864

1、进程

1851 洪秀全发动金田起义,建号太平天国

1853 定都天京,通过北伐、西征,军事上达到鼎盛

1856 天京变乱,太平天国由盛转衰

1864 天京沦陷,太平天国运动失败

1、进程

2、指导纲领——《天朝田亩制度》和《资政新篇》

《天朝田亩制度》 《资政新篇》

相同之处 不 同 之 处 提出时间

主要内容

务使天下共享天父上主皇上帝大福,有田同耕,有饭同食,有衣同穿,有钱同使,无处不均匀,无人不饱暖也。

——摘自《天朝田亩制度》

凡外邦人技艺精巧,邦法宏深,宜先许其通商……许牧司等并教技艺之人入内,教导我民……

——摘自《资政新篇》

都是太平天国运动的革命纲领,都未能真正实施

鼎盛时期

衰落时期

土地平均分配给农民耕作

劳动产品归圣库所有

学习西方法律,发展工商业等,主张学习西方

两个纲领哪个更符合农民愿望?哪个更符合时代潮流?

《天朝田亩制度》将土地分给农民,否定封建地主土地所有制,更符合农民愿望。但绝对平均主义的做法超越当时生产力水平,产品归公也损害农民劳动积极性。

《资政新篇》提出向西方学习的方案,更符合时代潮流,但不是农民革命实践的产物,无法得到农民的拥护。

曾国藩的重要幕僚赵烈文看到《资政新篇》的新印本后,在日记中也不得不承认:"其中所言,颇有见识……观此一书,则贼中不为无人。"

洪仁玕

2、指导纲领——《天朝田亩制度》和《资政新篇》

进入南京后,“人间天国”迅速封建化:君权神授、三纲五常、政治等级森严以多数人的卑贱来衬托少数人的荣光却是确然可见的……天下男子的兄弟之情和天下女子的姊妹之情,已经被忘得干干净净。

——摘编自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

3、失败原因

1861年,李鸿章组建淮军。

1862年,率淮军抵上海,升任江苏巡抚。

1863年,李鸿章在镇压太平天国时曾致信曾国藩说:“见其大炮之精纯,子药之细巧,器械之鲜明,队伍之雄整,实非中国所能及”……并推崇洋人的“战守工具,天下无敌”。 ——整理自《李鸿章》

根据材料分析太平天国运动失败的原因。

农民阶级的历史局限性,缺乏科学理论和先进阶级的指导,清军和洋枪队联合镇压

二、少时有志匡华夏:从李鸿章上书看近代起步

中央代表:

恭亲王奕訢

掌管军机处及总理衙门

洋务派地方代表人物

曾国藩

李鸿章

张之洞

左宗棠

鸿章以为中国欲富强,则莫如学习外国利器;欲学习外国利器,则莫如觅制器之器,师其法而不必尽用其人。欲觅制器之器,与制器之人,则或专设一科取士。

根据材料和所学,分析以李鸿章为首的洋务派办洋务的背景、目的和基本设想。

1、洋务运动概况

李鸿章创办的部分洋务:

1863年,奏设上海广方言馆,培养外语和科技人才。

1865年,创办江南制造总局、金陵机器局。

1872年,创办上海轮船招商局。

1875年,奏设开平矿务局;受命督办北洋海防事宜。

1879年,奏设上海机器织布局。

1880年,奏设电报总局于天津;奏设天津水师学堂。

1888年,北洋海军正式成军。

根据材料,归纳洋务运动涉及的主要内容。

2、主要内容

军事工业、民用企业、新式学堂、新式海军

3、评价

“我办了一辈子的事,练兵也,海军也,都是纸糊的老虎,何尝能放手办理?如一间破屋,由裱糊匠东补西贴,居然成一净室,虽明知为纸片糊裱,然究竟决定不了里面是何等材料。”

——李鸿章在北洋水师全军覆灭后感慨

这段材料说明了什么?

洋务运动引进西方技术,抵制西方经济侵略

李鸿章为何认为自己只是个裱糊匠?

纸片糊裱——只是停留在学习西方先进技术

内里未改——没有改变落后的封建体制,腐朽的封建体制才是导致清朝落后的根源。

上海轮船招商局创办后三年内,外轮就损失了1300万两;湖北织布局开办后,江汉海关每年洋布进口减少十万匹。

——摘自中华书局《中国近代史》

三、糊裱难堵漏风墙:从李鸿章重海看四面危机

1、19世纪的边疆危机

西北边疆

英国支持新疆内乱

俄国占领伊犁地区

左宗棠收复伊犁

西南边疆

中法战争爆发

法国占领越南

传统宗藩体系受到冲击

东南边疆

甲午中日战争爆发

日本占领中国台湾

塞防

海防

VS

李鸿章

新疆各城自乾隆年间始归版图。无论开辟之难,即无事时岁需兵费尚三百余万,徒收数千里之旷地,而增千百年之漏卮,已为不值……新疆不复,于肢体元气无伤,海疆不复则心腹大患愈棘。

左宗棠

窃维时事之宜筹,谟谋之宜定者,东则海防,西则塞防,二者并重……是停兵节饷与海防未必有益,于边塞则大有所妨……俄人攘我伊犁,势将就假不归……俄人日进,宜以全力注重西征。

2、甲午中日战争(1894-1895)

(1)背景

我国地少人多,朝鲜与日本相邻,占了它可以作为日本得到中国东北的跳板!

朝鲜一直都受我大清保护,日本竟有胆子来吞并,朝鲜国内有动乱,当然要由我大清军队来平乱!

朝鲜国内爆发农民起义

请求清廷出兵镇压

日本趁机陈兵朝鲜

偷袭清军

甲午中日

战争爆发

慈禧太后

明治天皇

(2)经过:丰岛海战、平壤战役、黄海海战、威海卫战役等

丰岛海战

日军偷袭清军

清军北撤至平壤

平壤战役

日清在平壤爆发大型战役

由于清军主帅指挥不当延误战机,清军大败。

黄海海战

北洋水师援军抵达朝鲜,日清开战。

李鸿章避战保船,躲进威海港,日本取得黄海制海权。

威海卫战役

北洋水师全军覆灭

日本在控制黄海、旅顺后,逐渐控制了战局。甲午最后一战,北洋水师全军覆灭,管带丁汝昌自杀殉国。

(3)结果:1895年,李鸿章赴日谈判,代表清廷与日签订《马关条约》

割让领土

巨额赔款

四口通商

投资办厂

条约内容

澎湖列岛

台湾岛及附属岛屿

辽东半岛

影响

宣告洋务运动失败

中国的半殖民地半封建化程度加深

激起台湾人民的抗日斗争

3、瓜分中国狂潮

马关定约未及一月,而俄国遂与德法合议逼日本还我辽东之事。俄人代我取辽,非为我计,自为计也。彼其视此地为己之势力范围,匪伊朝夕,故决不欲令日本酣睡于其卧榻之侧也。

——梁启超《李鸿章传》

指出材料所涉及的历史事件。

根据材料分析“俄人代我取辽”的真实目的。

结合所学知识说明这一历史事件的最后结果。

三国干涉还辽

抢占在华利益

列强划分势力范围,强租租借地,掀起瓜分中国的狂潮

1895年,《马关条约》签订后,李鸿章被削职,投闲散置。

1900年,奉命与八国联军和谈。

1901年,代表清廷与英俄等十一国代表签订《辛丑条约》。两个月后病逝。

康有为、梁启超合照

孙中山

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进