川教版历史八年级上期末综合检测(A)(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 川教版历史八年级上期末综合检测(A)(含答案解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 619.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 川教版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-06-08 15:21:56 | ||

图片预览

文档简介

期末综合检测(A)

第一至七学习主题

(60分钟 100分)

一、单项选择题(本大题共20小题,每小题2.5分,共50分)

1.《南京条约》条款中使中国海关失去了保护中国经济作用的是( )

A.割让香港岛

B.赔款2 100万元

C.协定关税

D.开放五处通商口岸

2.法国历史学家亨利·高第说:“我并不认为这在当时是个好办法。我们这样做了,就使得中国人感觉到,我们才是真正的野蛮人。此外,对于无辜同胞的血,我们也不应该向石头寻仇。法国人与其英国同盟军的分歧就在这一点上:抢劫,可以;放火,不行!”亨利·高第所评价的历史事件是( )

A.英军武力强占香港岛

B.英法联军火烧圆明园

C.日军制造旅顺大屠杀

D.德国强租胶州湾地区

3.“力排众难收新疆,忠心为国留史册”所称颂的英雄人物是( )

A.林则徐 B.左宗棠 C.邓世昌 D.杨靖宇

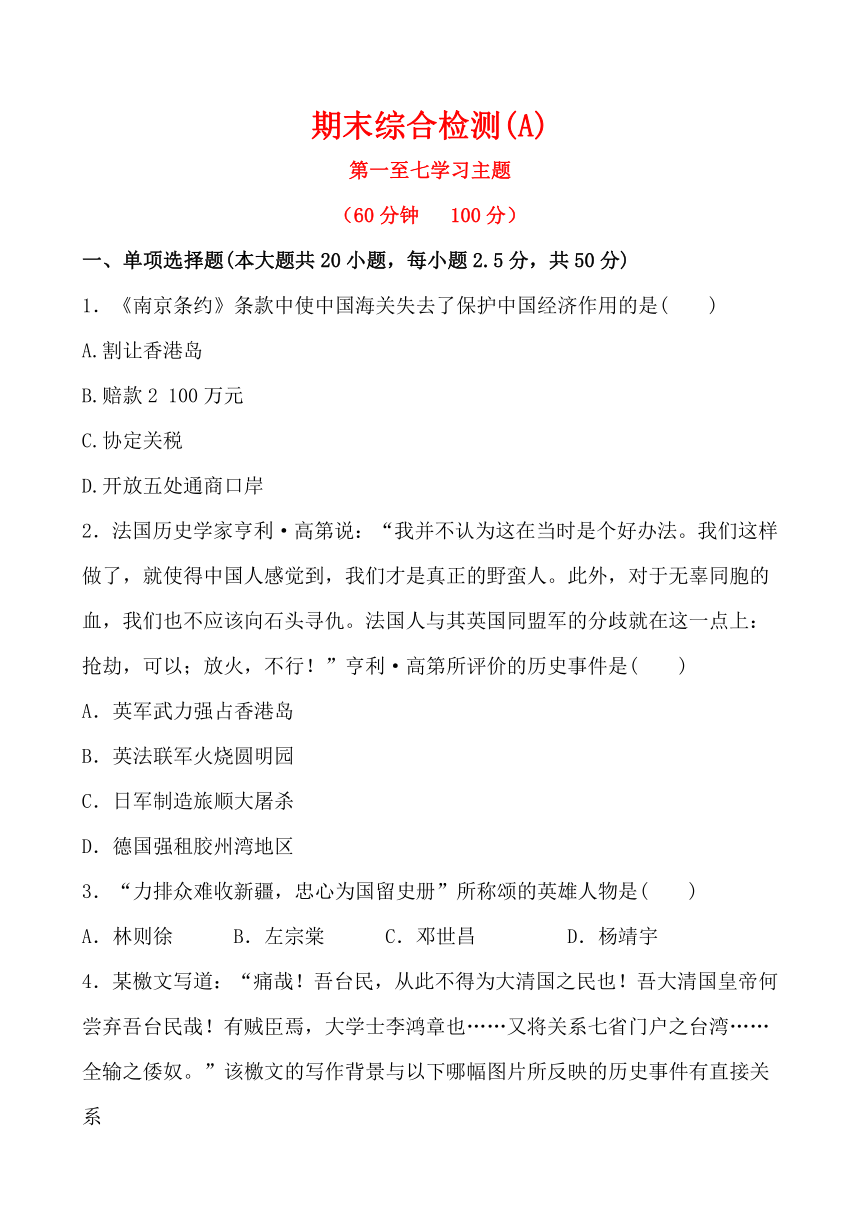

4.某檄文写道:“痛哉!吾台民,从此不得为大清国之民也!吾大清国皇帝何尝弃吾台民哉!有贼臣焉,大学士李鸿章也……又将关系七省门户之台湾……全输之倭奴。”该檄文的写作背景与以下哪幅图片所反映的历史事件有直接关系

( )

5.下列不属于《南京条约》《马关条约》和《辛丑条约》共同点的是( )

A.都极大地损害了中国的主权和利益

B.都有列强割占中国领土的内容

C.都有巨额赔款

D.都是列强强迫清政府签订的不平等条约

6.“它因模仿一部分西方器物而异于传统,又因其主事者以新卫旧的本来意愿而难以挣脱传统。结果是‘东一块西一块的进步’。零零碎碎的,是零买的,不是批发的。”符合材料描述思想特点的是下列哪位历史人物( )

A.林则徐

B.曾国藩

C.洪秀全

D.康有为

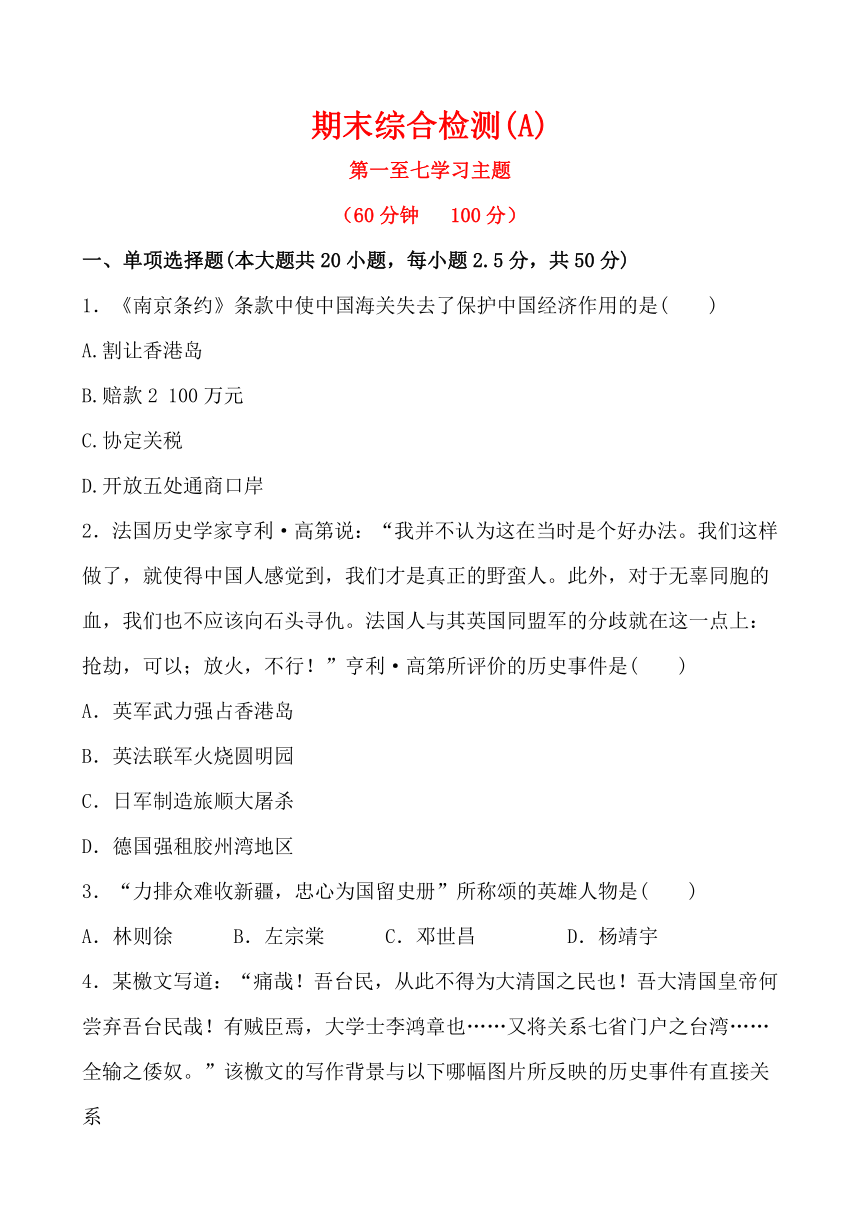

7.右图人物所言:“有心杀贼,

无力回天,死得其所,快哉快哉!”这首绝命诗出

自( )

A.洋务运动

B.百日维新

C.辛亥革命

D.新文化运动

8.1851年与1911年都是辛亥年,在中国都发生了大规模的革命运动,这两场革命运动的相似之处有( )

A.发动者都希望按照西方的政治模式改造中国

B.参加革命者都是为生计所迫,才揭竿而起的

C.发动者都尝试用暴力推翻清朝

D.领导者都属于资产阶级革命派

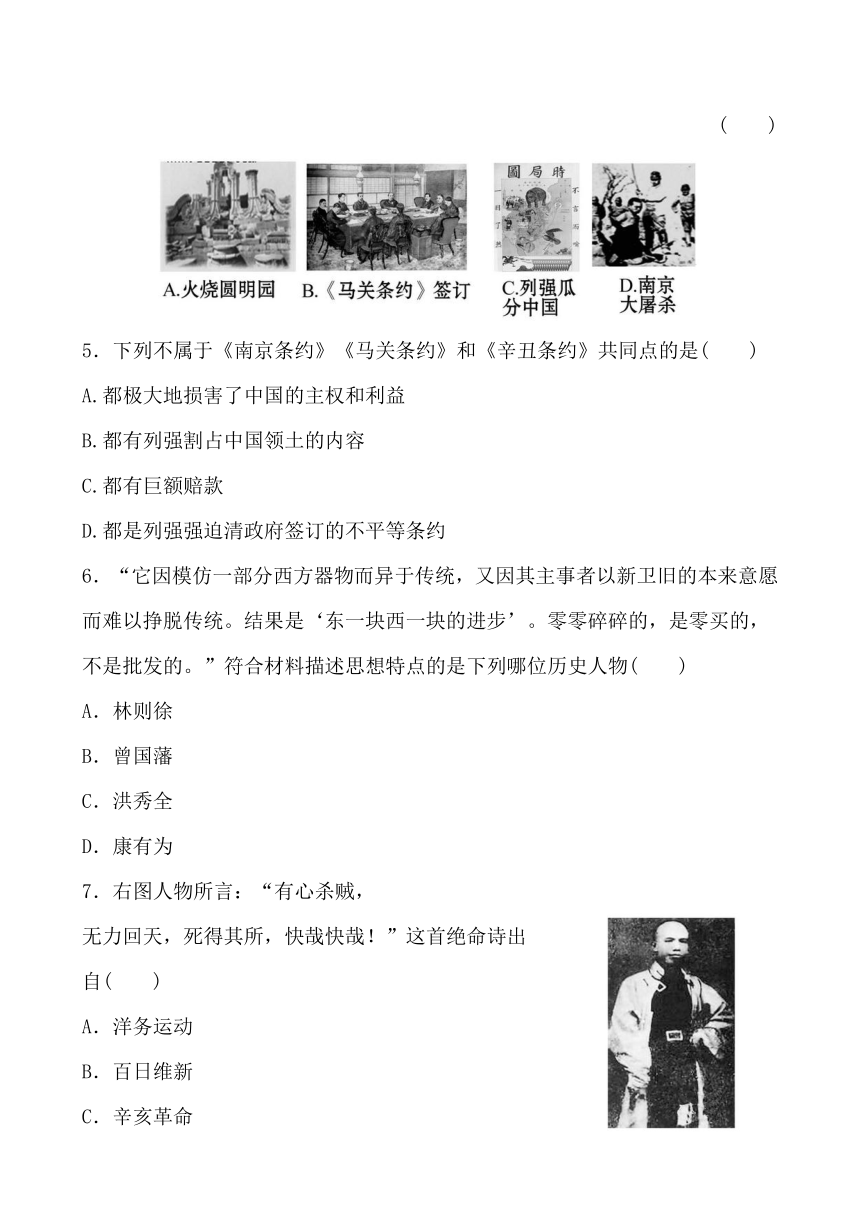

9.历史兴趣小组为下列图片拟一历史主题,最贴切的是( )

A.抗争——中国人民摆脱外来的侵略

B.探索——寻求强国御侮之道

C.屈辱——一步步走向殖民地的深渊

D.复兴——中华民族崛起之路

10.1919年6月25日下午,在长沙一个靠摆摊维持生计的家庭的9岁孩子放学回家,忽将摊上所摆仁丹、洋火及其父母所用的洋磁盆、牙膏等,凡属日货,一律掀掷于地,用脚踢毁。父母责骂,孩童则对骂父母是“冷血动物卖国贼”。影响孩子的事件可能是( )

A.辛亥革命 B.新文化运动

C.五四运动 D.首次国共合作

11. 1921-1949年,中国共产党整整奋斗了28年。“日出东方”“星火燎原”“力挽狂澜”“灯塔指引”“进京赶考”这五个关键词高度概括了中国共产党在新民主主义革命时期的不朽业绩。其中与“星火燎原”相对应的重大历史事件是

( )

A.一大召开 B.遵义会议

C.创建农村革命根据地 D.中共七大

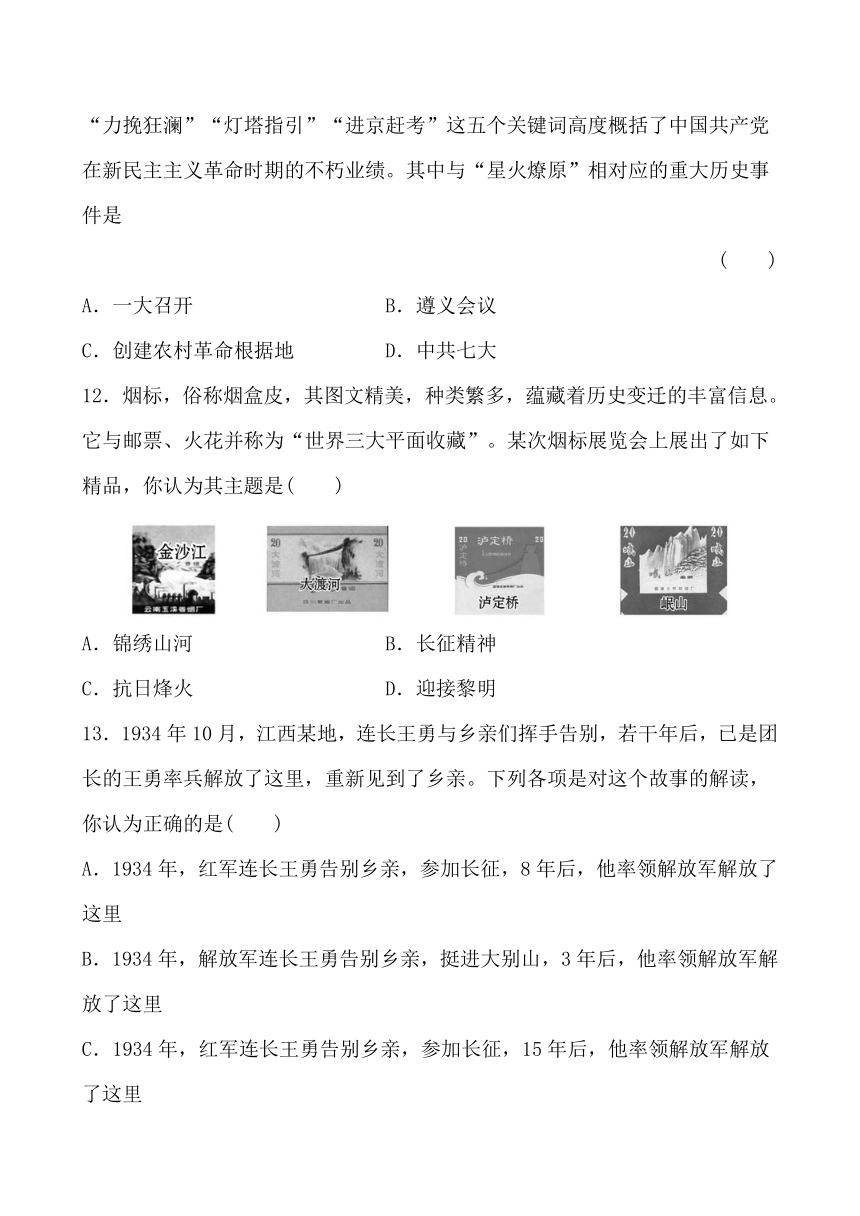

12.烟标,俗称烟盒皮,其图文精美,种类繁多,蕴藏着历史变迁的丰富信息。它与邮票、火花并称为“世界三大平面收藏”。某次烟标展览会上展出了如下精品,你认为其主题是( )

A.锦绣山河 B.长征精神

C.抗日烽火 D.迎接黎明

13.1934年10月,江西某地,连长王勇与乡亲们挥手告别,若干年后,已是团长的王勇率兵解放了这里,重新见到了乡亲。下列各项是对这个故事的解读,你认为正确的是( )

A.1934年,红军连长王勇告别乡亲,参加长征,8年后,他率领解放军解放了这里

B.1934年,解放军连长王勇告别乡亲,挺进大别山,3年后,他率领解放军解放了这里

C.1934年,红军连长王勇告别乡亲,参加长征,15年后,他率领解放军解放了这里

D.1934年,八路军连长王勇告别乡亲,参加百团大战,5年后,他率兵解放了这里

14.“我以无可言状的悲怆追忆那血腥的风雨,我以颤抖的手抚摸那30万亡灵的冤魂,我以赤子之心刻下这苦难民族的伤痛。我祈求古老民族的觉醒,精神的觉醒。”这段材料最适宜存放在( )

A.北伐战争纪念馆

B.侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆

C.台儿庄战役纪念馆

D.解放战争胜利纪念馆

15.“我们正处在中国有史以来最大转变关头……第一次全民族一心一意地在血泊和瓦砾场中奋争以创造一个赫然在望的新时代。”史学家张萌麟认为“第一次全民族一心一意地在血泊和瓦砾场中奋争”是指( )

A.北伐战争

B.抗日战争

C.解放战争

D.抗美援朝战争

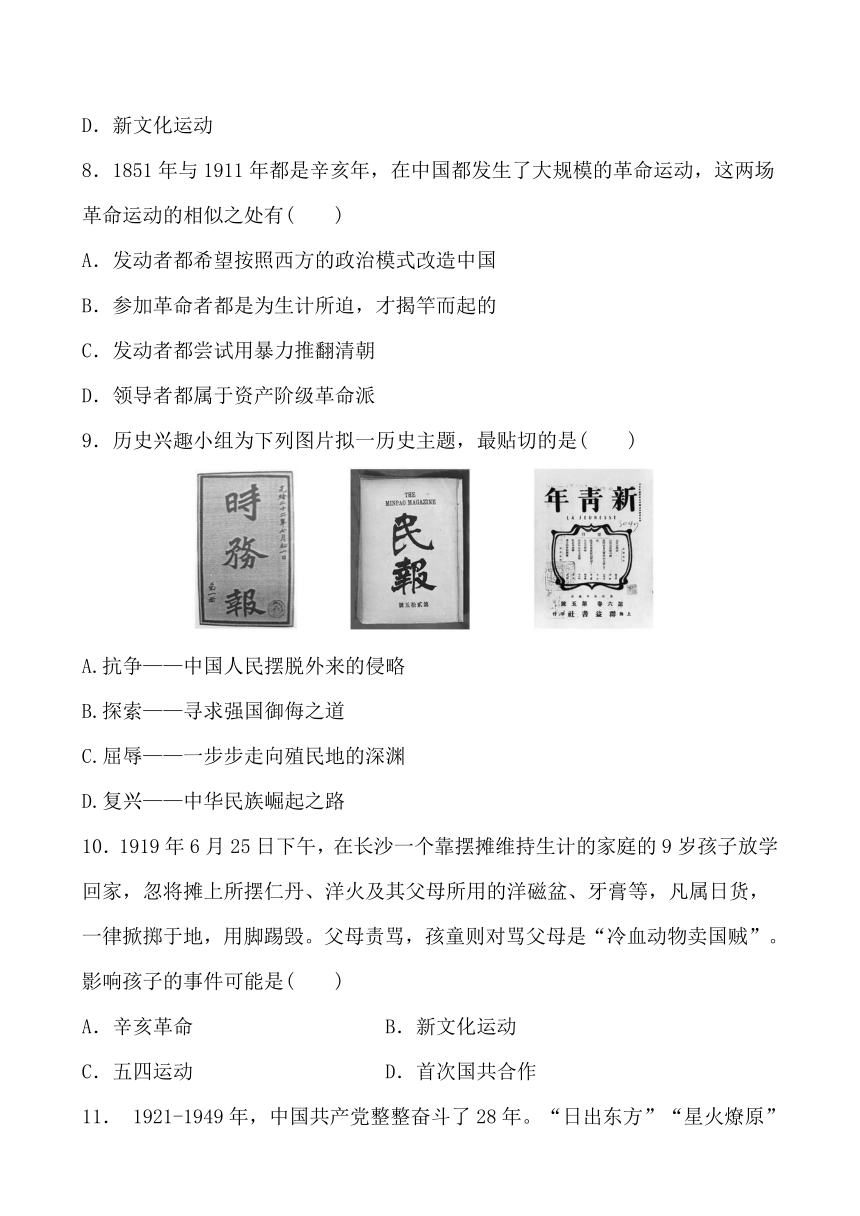

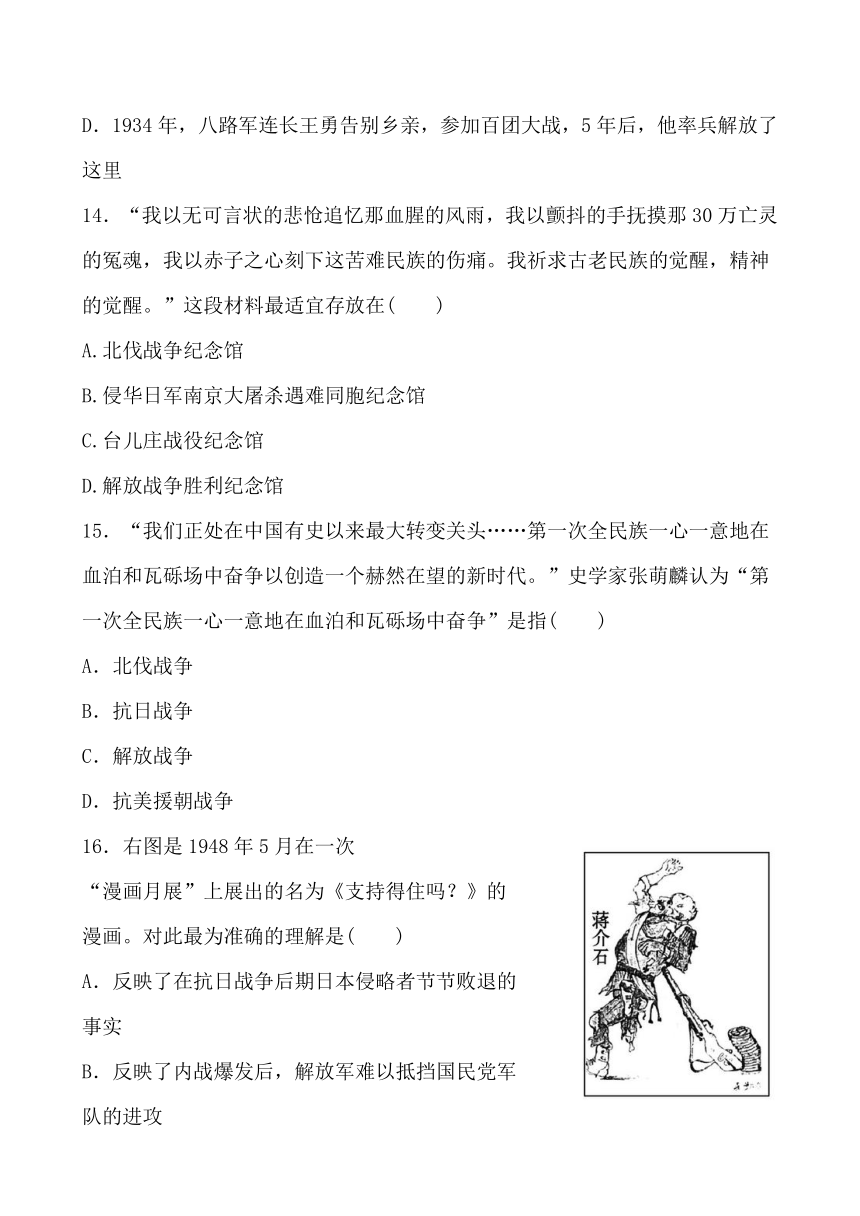

16.右图是1948年5月在一次

“漫画月展”上展出的名为《支持得住吗?》的

漫画。对此最为准确的理解是( )

A.反映了在抗日战争后期日本侵略者节节败退的

事实

B.反映了内战爆发后,解放军难以抵挡国民党军

队的进攻

C.反映了国民党军队主力被基本消灭后,南京政府难以支持

D.揭示出国民党军队难以支持的局面,预示解放战争必胜

17.钟山紫烟,秦淮绿波,古都南京,总是令人神往,引发怀旧之幽情。有人说,中国近代历史百年沧桑看南京。下列选项能够说明这一观点的是( )

①中国近代屈辱史开始 ②洋务运动首先兴起

③中华民国诞生 ④蒋家王朝垮台

A.①③④ B.②③④

C.①②③ D.①②③④

18.随着民族危机的步步加深,近代中国出现了多种救国思潮。下列人物,主张“实业救国”的是( )

A.魏源 B.严复 C.康有为 D.张謇

19.近代以来,人们的社会生活发生了显著变化。下列现象不可能发生的是( )

A.1909年,张某乘坐火车,行驶在中国人自己设计修筑的铁路上

B.1910年,李某赴京参加了科举考试

C.1911年,王某通过《申报》获得了武昌起义的消息

D.1912年,赵某穿着中山装参加了一个重要宴会

20.1926年,在世界化学界炸响了一声春雷:在美国费城举办的万国博览会上,一种由中国生产的“红三角”牌纯碱荣获了金质奖章,从而打破了欧美国家对制碱技术的垄断。这位凿穿了垄断集团的坚壁、为中华民族带来福音的化学家是( )

A.詹天佑 B.侯德榜 C.徐悲鸿 D.魏源

二、非选择题(本大题共4小题,第21题8分,第22题10分,第23题12分,第24题20分,共50分)

21.国共两党经历了合作—对抗—合作—对抗的艰难曲折,写出下列相关事件。

(1)在苏联和中共帮助下,国民党创办的军校:

(2)导致第一次国共合作破裂的两个罪魁祸首:

(3)抗日民族统一战线初步形成的标志:

(4)抗战胜利后全面内战爆发的标志:

22.阅读下列材料:

从1840年到1919年的历史中,我们可以清晰地看到几条并行前进、交错发展的历史脉络:列强发动的一次又一次侵略战争,把中国推向灾难的深渊;志士仁人一次又一次地奋起,救国救民于苦海……先贤们不懈斗争、上下求索,探寻着希望之路……

——摘编自《历史·政治文明历程》

请回答:

(1)在材料提及的历史阶段中,把中国推向“深渊”的侵略战争有哪些?(4分)

(2)志士仁人一次次地“奋起”,包括了哪四次重要的近代化探索活动?(4分)

(3)今天我们在感念先贤的同时,还应传承他们的哪些精神 (2分)

23.识读下列图片:

请回答:

(1)图片一、二分别反映了中国近代史上哪两个重大历史事件?(4分)简述这两大历史事件的重大历史意义。(4分)

(2)以上两大历史事件对台湾与祖国大陆的关系分别造成了什么影响?(4分)

24.重大的社会变革和历史进步,往往以思想解放为前提。阅读下列材料,回答问题。

材料一 是书何以作?曰为以夷攻夷而作,为以夷款夷而作,为师夷长技以制夷而作。

材料二 他以译述赫胥黎的《天演论》而在中国近代思想界名声显赫,是中国近代维新派的代表人物;他以进化论为武器,唤醒人们“自强保种”,挽救民族危亡;他被毛泽东主席评为“代表了全中国共产党出世以前向西方寻找真理的一派人物”(毛泽东《论人民民主专政》),与洪秀全、康有为、孙中山齐名。

(1)提出材料一观点的人物编写了一部什么书籍?(1分)此书体现了他怎样的思想观点?(2分)当代中国可从这种思想中获取哪些启示?(2分)

(2)材料二的“他”指谁?(1分)他译著的《天演论》体现了什么进步理论?(2分)这些理论在当时的中国产生了什么影响?(2分)

(3)材料二中的“他”认为要救国,只有效法西方,推行维新改革。19世纪末,这一主张在哪一重大历史事件中得以实践?(2分)

(4)材料一涉及的人物和材料二中的“他”有哪些共同点?(答出两点即可)(4分)

(5)从1915年起,我国历史上一次空前的思想大解放运动开始了,这次思想大解放运动指的是什么?(1分)这次思想大解放运动有什么历史意义?(3分)

答案解析

1.【解析】选C。《南京条约》中规定英商进出口货物缴纳的税款,中国须同英国商定,使中国海关失去了保护中国经济的作用。故选C。

2.【解析】选B。本题考查学生阅读分析史料的能力。由题干中的材料分析可知,当时法国及英国抢劫并放火焚烧了某一地方,链接所学可知是1860年,英法联军占领北京城,抢劫并放火焚烧了圆明园。

3.【解析】选B。本题考查学生的理解辨析能力。左宗棠在清政府面对新疆危机举棋不定之时,坚决主张收复新疆,左宗棠在被任命为钦差大臣后采取“先北后南,缓进急战”的策略,在各族人民的支持配合下,收复了除伊犁以外的新疆地区。

4.【解析】选B。本题考查学生阅读分析史料的能力。由题干中的材料分析可知,清政府被迫将台湾割给“倭奴”,这与甲午中日战争后,清政府与日本签订《马关条约》有关。

5.【解析】选B。本题考查三个条约的不同点。在《辛丑条约》中,没有割占中国领土的内容。故选B。

6.【解析】选B。解答本题的关键是理解材料。由材料中的“模仿一部分西方器物而异于传统”可联想到主张学习西方先进技术(器物)的洋务派,而备选项中,只有曾国藩是洋务派的代表人物。

7.【解析】选B。本题考查学生再现历史基础知识的能力。百日维新失败后,谭嗣同甘愿为变法流血牺牲,他在刑场上悲愤地吟诵了题中的绝命诗。

8.【解析】选C。本题考查学生的综合归纳能力。稍有难度,解答本题的关键是对两场革命运动的判断。结合1851年、1911年可联想到近代史上的太平天国运动和辛亥革命,A、D两项只与辛亥革命有关,B项只与太平天国运动有关,C项是两场革命运动的相似之处。

9.【解析】选B。本题考查学生的综合分析及归纳能力。《时务报》《民报》《新青年》分别是维新变法运动、辛亥革命及新文化运动创办的报刊,而维新变法运动、辛亥革命及新文化运动是先进的中国人在半殖民地半封建社会的中国做出的近代化探索。

10.【解析】选C。本题可由题干中的时间直接作出判断,也可通过孩子“抵制日货”行为进行判断,C项符合题意。

11.【解析】选C。本题考查学生的分析能力。井冈山革命根据地是中共创建的第一个农村革命根据地,随着井冈山革命根据地的建立,全国各地陆续建立起大小十几块农村革命根据地,星星之火,形成燎原之势。

12.【解析】选B。本题考查学生灵活运用知识的能力。烟标中“金沙江”“大渡河”“泸定桥”“岷山”,都是长征途中经过的地方,故B项符合题意。

13.【解析】选C。本题考查学生的知识迁移能力。分析题干,“1934年10月,江西某地,连长王勇与乡亲们挥手告别”,可判断为红军开始长征,排除B、D两项。辨析A项,8年后即1942年,属于抗日战争时期,当时中共领导的军队是八路军或新四军,“解放军”不符合史实。故C项符合题意。

14.【解析】选B。本题考查学生灵活运用知识的能力。日军占领南京后,屠杀手无寸铁的中国居民和放下武器的士兵达30多万人。通过分析题干,B项符合题意。

15.【解析】选B。本题考查学生的理解分析能力。通过分析题干可知,“全民族一心一意地在血泊和瓦砾场中奋争”指实现了全民族的抗战。链接所学知识,抗日战争时期,国共两党再次合作,实现了全民族的抗战。

16.【解析】选D。本题主要考查学生的理解分析能力。题干中的关键信息是

“1948年5月”。抗日战争在1945年即告结束,因此A项错误;国民党主力基本被消灭发生在三大战役结束之后,即1949年初,故C项错误;根据漫画可判断图中人物蒋介石被解放军打得断腿伤臂,溃不成军,难以支持,因此选D项。

17.【解析】选A。本题主要考查学生的比较辨析能力。鸦片战争后,清政府被迫签订《南京条约》,标志着中国近代史的开端;1912年,孙中山在南京建立中华民国;1949年4月23日,南京解放,宣告了国民党在大陆22年统治的覆灭。A项符合题意。

18.【解析】选D。本题考查学生识记基础知识能力。清末状元张謇提出“实业救国”的口号,并身体力行,回乡创办大生纱厂等一系列企业。

19.【解析】选B。本题创设情境考查学生灵活运用知识的能力。解答此类型的题目,主要辨析创设的情境与时间是否矛盾。1905年时,科举制度被废除,与1910年矛盾,故选B。

20.【解析】选B。侯德榜发明了“侯氏制碱法”,1926年,中国的“红三角”牌纯碱,闯入万国博览会,获金质奖章,侯德榜成为中国近代化学工业的奠基人之一。

21.答案:(1)黄埔军校

(2)蒋介石、汪精卫

(3)西安事变的和平解决

(4)国民党军队进攻中原解放区

22.【解析】本题立足于基础知识的考查。第(1)题考查的是使中国一步步沦为半殖民地半封建社会深渊的列强侵华战争。第(2)题考查的是中国近代化探索的历程。第(3)题属于开放性题目,从先贤们不懈探索的精神方面考虑,意思相近即可。

答案:(1)鸦片战争、第二次鸦片战争、甲午中日战争、八国联军侵华战争。

(2)洋务运动、戊戌变法、辛亥革命、新文化运动。

(3)传承他们不懈的探索精神,不怕失败、勇往直前的精神,追求民主和科学、探索救国救民真理的精神。(言之有理即可)

23.【解析】本题考查学生的综合归纳能力。由图一中“1945”“投降书”可以联想到1945年9月2日,日本政府向盟国递交投降书,即抗日战争取得完全胜利;由图二中的信息“攻占‘总统府’”可以联想到1949年南京解放。第(2)题,日本投降后,台湾结束了日本长达半个世纪的殖民统治,回归祖国怀抱。南京解放后,国民党政权垮台,国民党败退台湾,造成海峡两岸分裂至今。

答案:(1)日本投降(或抗日战争胜利);南京解放(解放军占领南京)。

意义:抗日战争的胜利,是中华民族一百多年来反抗外来侵略取得的第一次伟大胜利,洗雪了近代以来的民族耻辱,捍卫了中华民族的文明成果,促进了中华民族的团结。中华民族为世界反法西斯战争的胜利作出了重大贡献,也空前地提高了中国的国际地位。

南京的解放,宣告了国民党在大陆22年统治的覆灭。

(2)日本投降后,被日本统治50年之久的台湾,回到了祖国怀抱。

南京解放后,国民党政权垮台,国民党败退台湾,造成海峡两岸分裂至今。

24.【解析】本题主要考查学生的知识运用能力。由材料一中的“师夷长技以制夷”,可知“是书”是魏源的《海国图志》,第(1)题前两问便迎刃而解,第三问是开放性题目,言之有理即可。由译著《天演论》可判断出材料二中的“他”是严复,由此可结合教材知识回答第(2)、(3)、(4)题。第(5)题第一问考查学生的识记能力,第二问考查综合归纳能力。

答案:(1)《海国图志》。师夷长技以制夷。学习西方、借鉴西方,取其精华、弃其糟粕;或借鉴西方经验,引进技术人才,为现代化建设服务。

(2)严复。“物竞天择,适者生存”“世道必进,后胜于今”。这些主张对当时救亡图存的变法维新运动起了推动作用。

(3)戊戌变法。

(4)都接触了西方文化,主张学习西方;都具有崇高的爱国精神,强烈的创新意识和良好的道德品质。

(5)新文化运动。它是中国近代史上一次空前的思想解放运动。它高举民主与科学的旗帜,对封建专制制度和封建思想文化进行了一次猛烈地扫荡,促进了中国人民特别是知识青年的觉醒,为马克思主义在中国的传播创造了条件,也为中国共产党的诞生做了思想准备。

第一至七学习主题

(60分钟 100分)

一、单项选择题(本大题共20小题,每小题2.5分,共50分)

1.《南京条约》条款中使中国海关失去了保护中国经济作用的是( )

A.割让香港岛

B.赔款2 100万元

C.协定关税

D.开放五处通商口岸

2.法国历史学家亨利·高第说:“我并不认为这在当时是个好办法。我们这样做了,就使得中国人感觉到,我们才是真正的野蛮人。此外,对于无辜同胞的血,我们也不应该向石头寻仇。法国人与其英国同盟军的分歧就在这一点上:抢劫,可以;放火,不行!”亨利·高第所评价的历史事件是( )

A.英军武力强占香港岛

B.英法联军火烧圆明园

C.日军制造旅顺大屠杀

D.德国强租胶州湾地区

3.“力排众难收新疆,忠心为国留史册”所称颂的英雄人物是( )

A.林则徐 B.左宗棠 C.邓世昌 D.杨靖宇

4.某檄文写道:“痛哉!吾台民,从此不得为大清国之民也!吾大清国皇帝何尝弃吾台民哉!有贼臣焉,大学士李鸿章也……又将关系七省门户之台湾……全输之倭奴。”该檄文的写作背景与以下哪幅图片所反映的历史事件有直接关系

( )

5.下列不属于《南京条约》《马关条约》和《辛丑条约》共同点的是( )

A.都极大地损害了中国的主权和利益

B.都有列强割占中国领土的内容

C.都有巨额赔款

D.都是列强强迫清政府签订的不平等条约

6.“它因模仿一部分西方器物而异于传统,又因其主事者以新卫旧的本来意愿而难以挣脱传统。结果是‘东一块西一块的进步’。零零碎碎的,是零买的,不是批发的。”符合材料描述思想特点的是下列哪位历史人物( )

A.林则徐

B.曾国藩

C.洪秀全

D.康有为

7.右图人物所言:“有心杀贼,

无力回天,死得其所,快哉快哉!”这首绝命诗出

自( )

A.洋务运动

B.百日维新

C.辛亥革命

D.新文化运动

8.1851年与1911年都是辛亥年,在中国都发生了大规模的革命运动,这两场革命运动的相似之处有( )

A.发动者都希望按照西方的政治模式改造中国

B.参加革命者都是为生计所迫,才揭竿而起的

C.发动者都尝试用暴力推翻清朝

D.领导者都属于资产阶级革命派

9.历史兴趣小组为下列图片拟一历史主题,最贴切的是( )

A.抗争——中国人民摆脱外来的侵略

B.探索——寻求强国御侮之道

C.屈辱——一步步走向殖民地的深渊

D.复兴——中华民族崛起之路

10.1919年6月25日下午,在长沙一个靠摆摊维持生计的家庭的9岁孩子放学回家,忽将摊上所摆仁丹、洋火及其父母所用的洋磁盆、牙膏等,凡属日货,一律掀掷于地,用脚踢毁。父母责骂,孩童则对骂父母是“冷血动物卖国贼”。影响孩子的事件可能是( )

A.辛亥革命 B.新文化运动

C.五四运动 D.首次国共合作

11. 1921-1949年,中国共产党整整奋斗了28年。“日出东方”“星火燎原”“力挽狂澜”“灯塔指引”“进京赶考”这五个关键词高度概括了中国共产党在新民主主义革命时期的不朽业绩。其中与“星火燎原”相对应的重大历史事件是

( )

A.一大召开 B.遵义会议

C.创建农村革命根据地 D.中共七大

12.烟标,俗称烟盒皮,其图文精美,种类繁多,蕴藏着历史变迁的丰富信息。它与邮票、火花并称为“世界三大平面收藏”。某次烟标展览会上展出了如下精品,你认为其主题是( )

A.锦绣山河 B.长征精神

C.抗日烽火 D.迎接黎明

13.1934年10月,江西某地,连长王勇与乡亲们挥手告别,若干年后,已是团长的王勇率兵解放了这里,重新见到了乡亲。下列各项是对这个故事的解读,你认为正确的是( )

A.1934年,红军连长王勇告别乡亲,参加长征,8年后,他率领解放军解放了这里

B.1934年,解放军连长王勇告别乡亲,挺进大别山,3年后,他率领解放军解放了这里

C.1934年,红军连长王勇告别乡亲,参加长征,15年后,他率领解放军解放了这里

D.1934年,八路军连长王勇告别乡亲,参加百团大战,5年后,他率兵解放了这里

14.“我以无可言状的悲怆追忆那血腥的风雨,我以颤抖的手抚摸那30万亡灵的冤魂,我以赤子之心刻下这苦难民族的伤痛。我祈求古老民族的觉醒,精神的觉醒。”这段材料最适宜存放在( )

A.北伐战争纪念馆

B.侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆

C.台儿庄战役纪念馆

D.解放战争胜利纪念馆

15.“我们正处在中国有史以来最大转变关头……第一次全民族一心一意地在血泊和瓦砾场中奋争以创造一个赫然在望的新时代。”史学家张萌麟认为“第一次全民族一心一意地在血泊和瓦砾场中奋争”是指( )

A.北伐战争

B.抗日战争

C.解放战争

D.抗美援朝战争

16.右图是1948年5月在一次

“漫画月展”上展出的名为《支持得住吗?》的

漫画。对此最为准确的理解是( )

A.反映了在抗日战争后期日本侵略者节节败退的

事实

B.反映了内战爆发后,解放军难以抵挡国民党军

队的进攻

C.反映了国民党军队主力被基本消灭后,南京政府难以支持

D.揭示出国民党军队难以支持的局面,预示解放战争必胜

17.钟山紫烟,秦淮绿波,古都南京,总是令人神往,引发怀旧之幽情。有人说,中国近代历史百年沧桑看南京。下列选项能够说明这一观点的是( )

①中国近代屈辱史开始 ②洋务运动首先兴起

③中华民国诞生 ④蒋家王朝垮台

A.①③④ B.②③④

C.①②③ D.①②③④

18.随着民族危机的步步加深,近代中国出现了多种救国思潮。下列人物,主张“实业救国”的是( )

A.魏源 B.严复 C.康有为 D.张謇

19.近代以来,人们的社会生活发生了显著变化。下列现象不可能发生的是( )

A.1909年,张某乘坐火车,行驶在中国人自己设计修筑的铁路上

B.1910年,李某赴京参加了科举考试

C.1911年,王某通过《申报》获得了武昌起义的消息

D.1912年,赵某穿着中山装参加了一个重要宴会

20.1926年,在世界化学界炸响了一声春雷:在美国费城举办的万国博览会上,一种由中国生产的“红三角”牌纯碱荣获了金质奖章,从而打破了欧美国家对制碱技术的垄断。这位凿穿了垄断集团的坚壁、为中华民族带来福音的化学家是( )

A.詹天佑 B.侯德榜 C.徐悲鸿 D.魏源

二、非选择题(本大题共4小题,第21题8分,第22题10分,第23题12分,第24题20分,共50分)

21.国共两党经历了合作—对抗—合作—对抗的艰难曲折,写出下列相关事件。

(1)在苏联和中共帮助下,国民党创办的军校:

(2)导致第一次国共合作破裂的两个罪魁祸首:

(3)抗日民族统一战线初步形成的标志:

(4)抗战胜利后全面内战爆发的标志:

22.阅读下列材料:

从1840年到1919年的历史中,我们可以清晰地看到几条并行前进、交错发展的历史脉络:列强发动的一次又一次侵略战争,把中国推向灾难的深渊;志士仁人一次又一次地奋起,救国救民于苦海……先贤们不懈斗争、上下求索,探寻着希望之路……

——摘编自《历史·政治文明历程》

请回答:

(1)在材料提及的历史阶段中,把中国推向“深渊”的侵略战争有哪些?(4分)

(2)志士仁人一次次地“奋起”,包括了哪四次重要的近代化探索活动?(4分)

(3)今天我们在感念先贤的同时,还应传承他们的哪些精神 (2分)

23.识读下列图片:

请回答:

(1)图片一、二分别反映了中国近代史上哪两个重大历史事件?(4分)简述这两大历史事件的重大历史意义。(4分)

(2)以上两大历史事件对台湾与祖国大陆的关系分别造成了什么影响?(4分)

24.重大的社会变革和历史进步,往往以思想解放为前提。阅读下列材料,回答问题。

材料一 是书何以作?曰为以夷攻夷而作,为以夷款夷而作,为师夷长技以制夷而作。

材料二 他以译述赫胥黎的《天演论》而在中国近代思想界名声显赫,是中国近代维新派的代表人物;他以进化论为武器,唤醒人们“自强保种”,挽救民族危亡;他被毛泽东主席评为“代表了全中国共产党出世以前向西方寻找真理的一派人物”(毛泽东《论人民民主专政》),与洪秀全、康有为、孙中山齐名。

(1)提出材料一观点的人物编写了一部什么书籍?(1分)此书体现了他怎样的思想观点?(2分)当代中国可从这种思想中获取哪些启示?(2分)

(2)材料二的“他”指谁?(1分)他译著的《天演论》体现了什么进步理论?(2分)这些理论在当时的中国产生了什么影响?(2分)

(3)材料二中的“他”认为要救国,只有效法西方,推行维新改革。19世纪末,这一主张在哪一重大历史事件中得以实践?(2分)

(4)材料一涉及的人物和材料二中的“他”有哪些共同点?(答出两点即可)(4分)

(5)从1915年起,我国历史上一次空前的思想大解放运动开始了,这次思想大解放运动指的是什么?(1分)这次思想大解放运动有什么历史意义?(3分)

答案解析

1.【解析】选C。《南京条约》中规定英商进出口货物缴纳的税款,中国须同英国商定,使中国海关失去了保护中国经济的作用。故选C。

2.【解析】选B。本题考查学生阅读分析史料的能力。由题干中的材料分析可知,当时法国及英国抢劫并放火焚烧了某一地方,链接所学可知是1860年,英法联军占领北京城,抢劫并放火焚烧了圆明园。

3.【解析】选B。本题考查学生的理解辨析能力。左宗棠在清政府面对新疆危机举棋不定之时,坚决主张收复新疆,左宗棠在被任命为钦差大臣后采取“先北后南,缓进急战”的策略,在各族人民的支持配合下,收复了除伊犁以外的新疆地区。

4.【解析】选B。本题考查学生阅读分析史料的能力。由题干中的材料分析可知,清政府被迫将台湾割给“倭奴”,这与甲午中日战争后,清政府与日本签订《马关条约》有关。

5.【解析】选B。本题考查三个条约的不同点。在《辛丑条约》中,没有割占中国领土的内容。故选B。

6.【解析】选B。解答本题的关键是理解材料。由材料中的“模仿一部分西方器物而异于传统”可联想到主张学习西方先进技术(器物)的洋务派,而备选项中,只有曾国藩是洋务派的代表人物。

7.【解析】选B。本题考查学生再现历史基础知识的能力。百日维新失败后,谭嗣同甘愿为变法流血牺牲,他在刑场上悲愤地吟诵了题中的绝命诗。

8.【解析】选C。本题考查学生的综合归纳能力。稍有难度,解答本题的关键是对两场革命运动的判断。结合1851年、1911年可联想到近代史上的太平天国运动和辛亥革命,A、D两项只与辛亥革命有关,B项只与太平天国运动有关,C项是两场革命运动的相似之处。

9.【解析】选B。本题考查学生的综合分析及归纳能力。《时务报》《民报》《新青年》分别是维新变法运动、辛亥革命及新文化运动创办的报刊,而维新变法运动、辛亥革命及新文化运动是先进的中国人在半殖民地半封建社会的中国做出的近代化探索。

10.【解析】选C。本题可由题干中的时间直接作出判断,也可通过孩子“抵制日货”行为进行判断,C项符合题意。

11.【解析】选C。本题考查学生的分析能力。井冈山革命根据地是中共创建的第一个农村革命根据地,随着井冈山革命根据地的建立,全国各地陆续建立起大小十几块农村革命根据地,星星之火,形成燎原之势。

12.【解析】选B。本题考查学生灵活运用知识的能力。烟标中“金沙江”“大渡河”“泸定桥”“岷山”,都是长征途中经过的地方,故B项符合题意。

13.【解析】选C。本题考查学生的知识迁移能力。分析题干,“1934年10月,江西某地,连长王勇与乡亲们挥手告别”,可判断为红军开始长征,排除B、D两项。辨析A项,8年后即1942年,属于抗日战争时期,当时中共领导的军队是八路军或新四军,“解放军”不符合史实。故C项符合题意。

14.【解析】选B。本题考查学生灵活运用知识的能力。日军占领南京后,屠杀手无寸铁的中国居民和放下武器的士兵达30多万人。通过分析题干,B项符合题意。

15.【解析】选B。本题考查学生的理解分析能力。通过分析题干可知,“全民族一心一意地在血泊和瓦砾场中奋争”指实现了全民族的抗战。链接所学知识,抗日战争时期,国共两党再次合作,实现了全民族的抗战。

16.【解析】选D。本题主要考查学生的理解分析能力。题干中的关键信息是

“1948年5月”。抗日战争在1945年即告结束,因此A项错误;国民党主力基本被消灭发生在三大战役结束之后,即1949年初,故C项错误;根据漫画可判断图中人物蒋介石被解放军打得断腿伤臂,溃不成军,难以支持,因此选D项。

17.【解析】选A。本题主要考查学生的比较辨析能力。鸦片战争后,清政府被迫签订《南京条约》,标志着中国近代史的开端;1912年,孙中山在南京建立中华民国;1949年4月23日,南京解放,宣告了国民党在大陆22年统治的覆灭。A项符合题意。

18.【解析】选D。本题考查学生识记基础知识能力。清末状元张謇提出“实业救国”的口号,并身体力行,回乡创办大生纱厂等一系列企业。

19.【解析】选B。本题创设情境考查学生灵活运用知识的能力。解答此类型的题目,主要辨析创设的情境与时间是否矛盾。1905年时,科举制度被废除,与1910年矛盾,故选B。

20.【解析】选B。侯德榜发明了“侯氏制碱法”,1926年,中国的“红三角”牌纯碱,闯入万国博览会,获金质奖章,侯德榜成为中国近代化学工业的奠基人之一。

21.答案:(1)黄埔军校

(2)蒋介石、汪精卫

(3)西安事变的和平解决

(4)国民党军队进攻中原解放区

22.【解析】本题立足于基础知识的考查。第(1)题考查的是使中国一步步沦为半殖民地半封建社会深渊的列强侵华战争。第(2)题考查的是中国近代化探索的历程。第(3)题属于开放性题目,从先贤们不懈探索的精神方面考虑,意思相近即可。

答案:(1)鸦片战争、第二次鸦片战争、甲午中日战争、八国联军侵华战争。

(2)洋务运动、戊戌变法、辛亥革命、新文化运动。

(3)传承他们不懈的探索精神,不怕失败、勇往直前的精神,追求民主和科学、探索救国救民真理的精神。(言之有理即可)

23.【解析】本题考查学生的综合归纳能力。由图一中“1945”“投降书”可以联想到1945年9月2日,日本政府向盟国递交投降书,即抗日战争取得完全胜利;由图二中的信息“攻占‘总统府’”可以联想到1949年南京解放。第(2)题,日本投降后,台湾结束了日本长达半个世纪的殖民统治,回归祖国怀抱。南京解放后,国民党政权垮台,国民党败退台湾,造成海峡两岸分裂至今。

答案:(1)日本投降(或抗日战争胜利);南京解放(解放军占领南京)。

意义:抗日战争的胜利,是中华民族一百多年来反抗外来侵略取得的第一次伟大胜利,洗雪了近代以来的民族耻辱,捍卫了中华民族的文明成果,促进了中华民族的团结。中华民族为世界反法西斯战争的胜利作出了重大贡献,也空前地提高了中国的国际地位。

南京的解放,宣告了国民党在大陆22年统治的覆灭。

(2)日本投降后,被日本统治50年之久的台湾,回到了祖国怀抱。

南京解放后,国民党政权垮台,国民党败退台湾,造成海峡两岸分裂至今。

24.【解析】本题主要考查学生的知识运用能力。由材料一中的“师夷长技以制夷”,可知“是书”是魏源的《海国图志》,第(1)题前两问便迎刃而解,第三问是开放性题目,言之有理即可。由译著《天演论》可判断出材料二中的“他”是严复,由此可结合教材知识回答第(2)、(3)、(4)题。第(5)题第一问考查学生的识记能力,第二问考查综合归纳能力。

答案:(1)《海国图志》。师夷长技以制夷。学习西方、借鉴西方,取其精华、弃其糟粕;或借鉴西方经验,引进技术人才,为现代化建设服务。

(2)严复。“物竞天择,适者生存”“世道必进,后胜于今”。这些主张对当时救亡图存的变法维新运动起了推动作用。

(3)戊戌变法。

(4)都接触了西方文化,主张学习西方;都具有崇高的爱国精神,强烈的创新意识和良好的道德品质。

(5)新文化运动。它是中国近代史上一次空前的思想解放运动。它高举民主与科学的旗帜,对封建专制制度和封建思想文化进行了一次猛烈地扫荡,促进了中国人民特别是知识青年的觉醒,为马克思主义在中国的传播创造了条件,也为中国共产党的诞生做了思想准备。

同课章节目录