18.《威尼斯的小艇》公开课教学设计

文档属性

| 名称 | 18.《威尼斯的小艇》公开课教学设计 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 103.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-15 10:51:58 | ||

图片预览

文档简介

五下18《威尼斯的小艇》公开课教学设计

教材分析

《威尼斯的小艇》是统编教材五年级下册第七单元的课文。本单元围绕“世界各地”的主题,编排了《威尼斯的小艇》《牧场之国》《金字塔》三篇课文,呈现出一幅幅动人的风光画卷。《威尼斯的小艇》是马克 吐温写的一篇散文,通过“小艇”这一视角,向我们展现了水城威尼斯的独特风貌。

本单元的语文阅读要素是“体会静态描写和动态描写的表达效果”,这是在五年级上册“初步体会课文中的静态描写和动态描写”基础上的进阶。本课的教学旨在通过圈画关键、想象画面、动情朗读等方式引导学生体会静、动描写的表达效果,感受威尼斯的无限情趣。

教学目标

文化自信:感受威尼斯的风土人情,激发学生了解世界的兴趣。

语言运用:领悟作者抓住事物特点和把人的活动同事物、风情结合起来描写的方法。

思维能力:学习课文内容,受到威尼斯独特地理风貌及课文语言美的感染,受到热爱大自然与热爱生活的教育。

审美创造:感受大自然的美,提高审美情趣。

教学重难点

1.能说出课文围绕“小艇是主要交通工具”写了哪几方面的内容。

2.聚焦2、3、4自然段,通过圈画关键、想象画面等方法体会静态描写和动态描写的表达效果,感受威尼斯的静、动之美。

教学过程

一、情境激趣,初识威尼斯

(一)创设情境,明确任务

发布单元学习任务

走进第七单元,我们将跟着作者游世界,赏风光。先来到水城威尼斯,再去赏荷兰的牧场,然后探埃及的金字塔,最后回到中国,做世界文化遗产的推荐官。

(二)借助资料,初识威尼斯

1.交流预习,分享“城市名片”

会搜集资料是当好推荐官的首要条件。课前同学们制作了城市名片,谁能借助名片简要地向大家介绍介绍威尼斯?

2.读“城市名片”,读准生字词

(1)指名读名片。

老师这里有一张城市名片,谁来读一读。

(出示)威尼斯是水上名城,由118座岛屿与纵横交错的水道构成。走近城市,船夫操纵着小艇,哗啦啦的水声与游客哗笑交织,簇拥石桥的各色建筑也倒映在水中,浪漫笼罩着整座城。

(2)读准生字词

①齐读生字词

纵横、操纵、哗啦啦、哗笑、簇拥、笼罩

②读准多音字“哗”

(出示字典页)做拟声词时读huā。

3.聚焦第一自然段,齐读

课文的第一自然段也向我们介绍了威尼斯,我们一起来读一读。

追问:哪些信息和你课前了解的一样?

(三)聚焦“小艇”,齐读课题

这些水道横的、纵的交织在一起,小艇就成了主要的交通工具,是威尼斯的标志,最值得我们推荐。让我们一起走近课文。

【设计意图】本单元的人文主题是“世界各地”,“搜集资料,介绍一个地方”是其中的一个语文要素。威尼斯对于学生来说相对陌生,搜集相关资料有利于拉近学生与文本的距离。通过资料的搜集补充,学生能更加了解小艇对威尼斯的重要作用,为体会威尼斯的动静之美做准备。

二、梳理内容,一览威尼斯

(一)自主默读

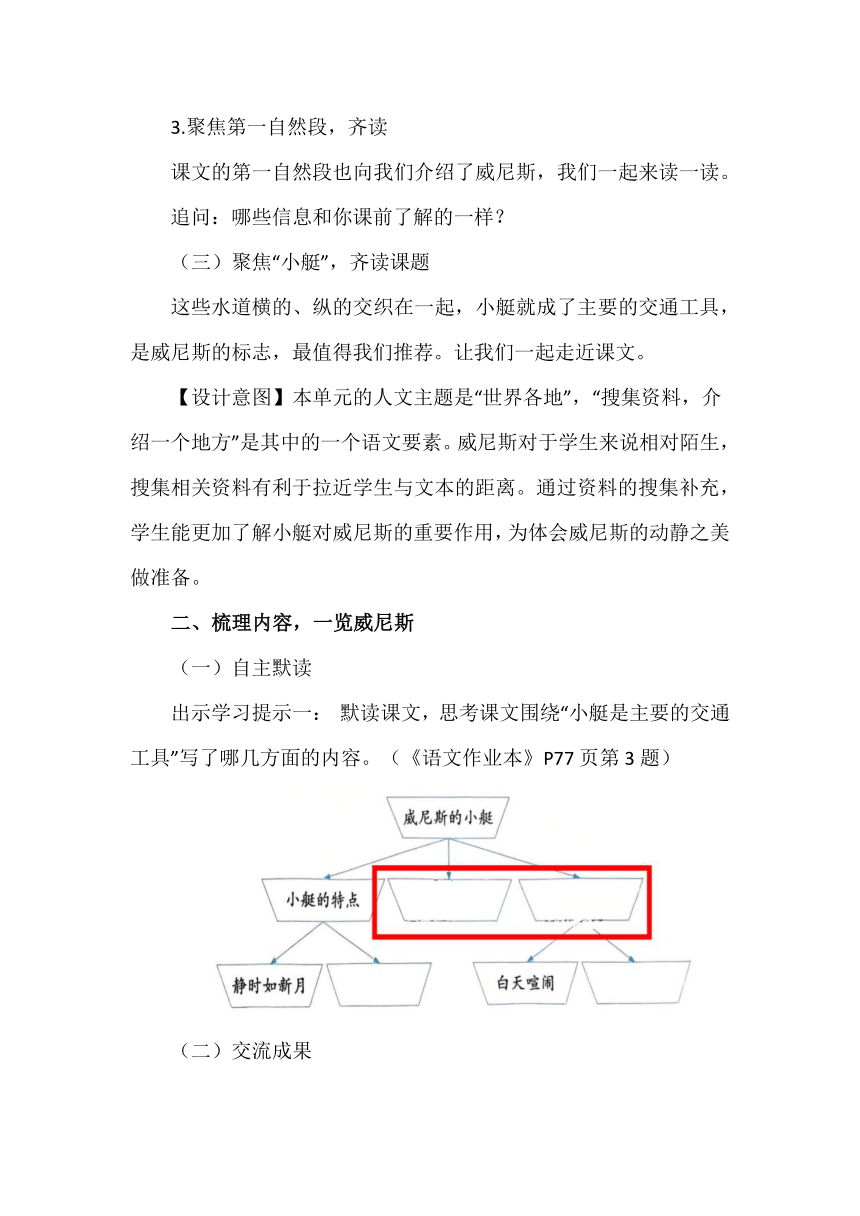

出示学习提示一: 默读课文,思考课文围绕“小艇是主要的交通工具”写了哪几方面的内容。(《语文作业本》P77页第3题)

(二)交流成果

同学们,这是一位同学的学习成果,请他和大家分享一下你是怎么概括的吗?

(三)总结修改

(出示,齐读)你看,课文就是围小艇这一典型景物向我们介绍了小艇的特点、船夫的驾驶技术特别好、小艇与人们生活的密切关系。

【设计意图】梳理文章内容可以更好地帮助学生理解文章。学生借助关键句可以快速概括第二部分的内容,而第三部分“小艇与人们生活的密切关系”是学生概括的难点。在教学时,基于学生的生成发现问题,并引导学生再阅读文本、合作交流,从而突破难点。

三、细细品读,畅游威尼斯

(一)初步感受威尼斯的“静动美”

1.圈画关键,绘制小艇之形

(1)圈画关键,自画图示

出示学习提示二:默读第二自然段,想想小艇具有怎样的特点。圈一圈关键词,画一画小艇,完成作业本78页的第4(1)题。

(2)借助关键,全班交流

①展示图示,指名分享

这是一位同学画的小艇,老师想采访采访你,你在画时都抓住了哪些关键词?(学生抓住关键词交流,教师顺势板贴特点)

②补充评价

追问:谁还想结合关键词来评价一下他画的小艇?

2. 聚焦表达,体会动静之美

(1)关注比喻,回顾所学

追问:这样的小艇动起来又具有怎样的特点呢?

预设:动如水蛇,轻快灵活。

作者用熟悉的事物来比喻,既让我们看到了静态时的小艇,也让我们看到了动态时的小艇,这就是五年级上册我们学习过的动态描写和静态描写。(出示五上第七单元篇章页)

(2)合作读,读出动静之美

男女生合作着读一读,女生读静态的,男生读动态的。

(3)师画总结,简要介绍

听了你们的朗读,老师也想来画一画。借助关键词我们来介绍介绍小艇,它整体长、窄、深,两头翘起,静如新月,如此优美;动如水蛇,如此轻快灵活。(同时,调整板贴位置)

(4)动情朗读,再感动静之美

孩子们,小艇是威尼斯的主要交通工具,在小艇的一静一动中,威尼斯也具有了独特的魅力。让我们再来读一读,感受这种美!

(二)细读感受威尼斯的“动态美”

1.体会乘船情趣

这样的小艇你想坐一坐吗?让我们一起跟着视频,边读边去领略威尼斯的风光吧!

(1)播放视频,朗读

(2)总结:这是一种多么自由、愉悦的体验啊!有这样的体验离不开谁?

预设:船夫。

2.感受船夫之技

(1)自主学

出示学习提示三:

自主学:默读第4自然段,圈画关键词句,想想你从哪些方面体会到了“船夫的驾驶技术特别好”。

合作学:四人小组讨论、梳理,将关键词写在词卡上。

(2)全班交流:

孩子们读得很认真,交流得也很激烈,老师也请一些同学将他们的成果板贴到了黑板上,我们依次来听听他们的想法。

预设:

①应对的方式

预设:操纵自如、毫不手忙脚乱、左拐右拐、挤过去、平稳地穿过、急转弯

②遇到的情况

预设:极快时、拥挤时、极窄时(学生分享,教师补充板书)

(3)关注板书,发现“情况”与“方式”间的关系

问:同学们,对应着看一看,你有什么发现?

预设:无论船夫在行驶时遇到什么情况,他总能应对自如。

(4)师生合作读

师读“遇到的情况”,生读“应对的方式”

(5)借助板书夸技术

请你借着板书推荐推荐船夫,夸夸船夫的驾驶技术。

(6)合作读整段

我们也用朗读来夸一夸船夫!老师读第一句,你们接着读。正是船夫的高超驾驶技术才让小艇如此轻快灵活,我们似乎也有了这样的感受(齐读最后一句)

(7)想象画面,简要总结

读着这样动态的文字,我们似乎就看到了这样的画面:小艇在动,坐在艇上的人在动,看到的风景也在动 ,感受到了小艇给威尼斯带来的动态美。(板书:动态美)。

(8)配乐读

让我们带着这样的画面,和着音乐读一读,读出小艇带来的动态美。

【设计意图】小艇是威尼斯的主要交通工具,船夫与其朝夕相处,因而具有高超的驾驶技术。三、四自然段向我们描绘了舒适悠闲、惊险刺激的两种乘船体验,展现了船夫的驾驶技术特别好。在教学时,引导学生从文字出发,通过圈画关键,想象小艇在水道中灵活穿梭的样子,从而在动态描写中感受小艇赋予威尼斯动态的生趣、美感。

四、简要总结,回味威尼斯

这节课,我们跟随着马克吐温走进了威尼斯,看到了小艇的样子,还坐着小艇感受到了船夫的驾驶技术特别好,感受到了威尼斯的动态美。小艇与威尼斯紧密相连,小艇还会给威尼斯带来怎样的美呢?我们下节课再学习,为做好推荐官做准备!

板书设计:

18威尼斯的小艇

两头翘起----静如弯月

极快时

拥挤时-----动态美

极窄时

教学反思

一、明学情,促进阶

(一)基于学情,定准目标

学习本单元前,学生已经初步体会了课文中的静态描写和动态描写,本单元旨在进一步引导学生体会其表达效果。基于语文要素的进阶,在教学本课时,教师没有对静态描写和动态描写做过细的分析,而是通过抓关键词句、想象画面、动情朗读的方式引导学生在文字中体会这些描写的效果,感受作家笔下威尼斯的动、静之美。

(二)基于生成,突破难点

语文课堂教学不是预设教案的机械执行。新课标中指出:“要关注语文学习过程中生成性资源的整理,运用课程资源促进学习方式的转变。”在本课中,教师以学生课堂中生成性的材料作为支架,让学生充分思考,经历存疑、解难的过程。在三个活动中,教师都是基于学生的学习成果引导学生进行交流。如在“绘制小艇之形”这一环节中,教师先让学生自主绘形,再围绕一位同学的图示引导学生回归文本进行评价,最后进行归纳总结,以此在形象化的思维中让学生更好地了解小艇“静如新月、动如水蛇”的特点,从而感受其表达效果,突破要素落实难点。但在具体实践中,教师可以更相信学生一些,创设一个更具活力的课堂。

二、聚核心,思统整

对标新课标,本单元可以把“文学阅读与创意表达”及“实用性阅读与交流”两个任务群结合起来组织开展教学。在教学时,教师创设了“做世界文化遗产的推荐官”这一任务情境统整单元,旨在引导学生从阅读走向表达。在本课中,教师在环节三“细细品读,畅游威尼斯”中分别让学生借助图示说小艇,结合板书夸船夫,训练了学生的表达能力,为做好推荐官做准备。

本单元的语文阅读要素是“体会静态描写和动态描写的表达效果”。在设计教学时,教师以语文要素为核心进行“建模”,以帮助学生形成概念性理解。《威尼斯的小艇》是单元的首篇课文,教师重在指导,以为后面的学习提供一定的方法,奠定一定的基础。通过多篇文本的阅读,学生感受到了静态描写、动态描写所体现出的景物的独特魅力。而在“词句段运用”中,学生要运用静态描写和动态描写进行表达,以此更好地展现情景的特点。从“知道”到“运用”,“一个语文要素”转化成了“一个经验”。

三、简师言,强参与

增强课程实施的实践性是新课标提出的要求,在教学时要变“注重教”为“注重学”。从文本出发,通过设计“绘小艇之形”“探船夫之技”等活动,学生有了充分的自主学习时间。如在“探船夫之技”中,教师融入多种形式的朗读先让学生自主圈画批注,再放手让学生进行小组交流,写词条,最后借助词条全班分享,梳理文本。在这个过程中,学生的认知不断进阶,形成一条学路。

教材分析

《威尼斯的小艇》是统编教材五年级下册第七单元的课文。本单元围绕“世界各地”的主题,编排了《威尼斯的小艇》《牧场之国》《金字塔》三篇课文,呈现出一幅幅动人的风光画卷。《威尼斯的小艇》是马克 吐温写的一篇散文,通过“小艇”这一视角,向我们展现了水城威尼斯的独特风貌。

本单元的语文阅读要素是“体会静态描写和动态描写的表达效果”,这是在五年级上册“初步体会课文中的静态描写和动态描写”基础上的进阶。本课的教学旨在通过圈画关键、想象画面、动情朗读等方式引导学生体会静、动描写的表达效果,感受威尼斯的无限情趣。

教学目标

文化自信:感受威尼斯的风土人情,激发学生了解世界的兴趣。

语言运用:领悟作者抓住事物特点和把人的活动同事物、风情结合起来描写的方法。

思维能力:学习课文内容,受到威尼斯独特地理风貌及课文语言美的感染,受到热爱大自然与热爱生活的教育。

审美创造:感受大自然的美,提高审美情趣。

教学重难点

1.能说出课文围绕“小艇是主要交通工具”写了哪几方面的内容。

2.聚焦2、3、4自然段,通过圈画关键、想象画面等方法体会静态描写和动态描写的表达效果,感受威尼斯的静、动之美。

教学过程

一、情境激趣,初识威尼斯

(一)创设情境,明确任务

发布单元学习任务

走进第七单元,我们将跟着作者游世界,赏风光。先来到水城威尼斯,再去赏荷兰的牧场,然后探埃及的金字塔,最后回到中国,做世界文化遗产的推荐官。

(二)借助资料,初识威尼斯

1.交流预习,分享“城市名片”

会搜集资料是当好推荐官的首要条件。课前同学们制作了城市名片,谁能借助名片简要地向大家介绍介绍威尼斯?

2.读“城市名片”,读准生字词

(1)指名读名片。

老师这里有一张城市名片,谁来读一读。

(出示)威尼斯是水上名城,由118座岛屿与纵横交错的水道构成。走近城市,船夫操纵着小艇,哗啦啦的水声与游客哗笑交织,簇拥石桥的各色建筑也倒映在水中,浪漫笼罩着整座城。

(2)读准生字词

①齐读生字词

纵横、操纵、哗啦啦、哗笑、簇拥、笼罩

②读准多音字“哗”

(出示字典页)做拟声词时读huā。

3.聚焦第一自然段,齐读

课文的第一自然段也向我们介绍了威尼斯,我们一起来读一读。

追问:哪些信息和你课前了解的一样?

(三)聚焦“小艇”,齐读课题

这些水道横的、纵的交织在一起,小艇就成了主要的交通工具,是威尼斯的标志,最值得我们推荐。让我们一起走近课文。

【设计意图】本单元的人文主题是“世界各地”,“搜集资料,介绍一个地方”是其中的一个语文要素。威尼斯对于学生来说相对陌生,搜集相关资料有利于拉近学生与文本的距离。通过资料的搜集补充,学生能更加了解小艇对威尼斯的重要作用,为体会威尼斯的动静之美做准备。

二、梳理内容,一览威尼斯

(一)自主默读

出示学习提示一: 默读课文,思考课文围绕“小艇是主要的交通工具”写了哪几方面的内容。(《语文作业本》P77页第3题)

(二)交流成果

同学们,这是一位同学的学习成果,请他和大家分享一下你是怎么概括的吗?

(三)总结修改

(出示,齐读)你看,课文就是围小艇这一典型景物向我们介绍了小艇的特点、船夫的驾驶技术特别好、小艇与人们生活的密切关系。

【设计意图】梳理文章内容可以更好地帮助学生理解文章。学生借助关键句可以快速概括第二部分的内容,而第三部分“小艇与人们生活的密切关系”是学生概括的难点。在教学时,基于学生的生成发现问题,并引导学生再阅读文本、合作交流,从而突破难点。

三、细细品读,畅游威尼斯

(一)初步感受威尼斯的“静动美”

1.圈画关键,绘制小艇之形

(1)圈画关键,自画图示

出示学习提示二:默读第二自然段,想想小艇具有怎样的特点。圈一圈关键词,画一画小艇,完成作业本78页的第4(1)题。

(2)借助关键,全班交流

①展示图示,指名分享

这是一位同学画的小艇,老师想采访采访你,你在画时都抓住了哪些关键词?(学生抓住关键词交流,教师顺势板贴特点)

②补充评价

追问:谁还想结合关键词来评价一下他画的小艇?

2. 聚焦表达,体会动静之美

(1)关注比喻,回顾所学

追问:这样的小艇动起来又具有怎样的特点呢?

预设:动如水蛇,轻快灵活。

作者用熟悉的事物来比喻,既让我们看到了静态时的小艇,也让我们看到了动态时的小艇,这就是五年级上册我们学习过的动态描写和静态描写。(出示五上第七单元篇章页)

(2)合作读,读出动静之美

男女生合作着读一读,女生读静态的,男生读动态的。

(3)师画总结,简要介绍

听了你们的朗读,老师也想来画一画。借助关键词我们来介绍介绍小艇,它整体长、窄、深,两头翘起,静如新月,如此优美;动如水蛇,如此轻快灵活。(同时,调整板贴位置)

(4)动情朗读,再感动静之美

孩子们,小艇是威尼斯的主要交通工具,在小艇的一静一动中,威尼斯也具有了独特的魅力。让我们再来读一读,感受这种美!

(二)细读感受威尼斯的“动态美”

1.体会乘船情趣

这样的小艇你想坐一坐吗?让我们一起跟着视频,边读边去领略威尼斯的风光吧!

(1)播放视频,朗读

(2)总结:这是一种多么自由、愉悦的体验啊!有这样的体验离不开谁?

预设:船夫。

2.感受船夫之技

(1)自主学

出示学习提示三:

自主学:默读第4自然段,圈画关键词句,想想你从哪些方面体会到了“船夫的驾驶技术特别好”。

合作学:四人小组讨论、梳理,将关键词写在词卡上。

(2)全班交流:

孩子们读得很认真,交流得也很激烈,老师也请一些同学将他们的成果板贴到了黑板上,我们依次来听听他们的想法。

预设:

①应对的方式

预设:操纵自如、毫不手忙脚乱、左拐右拐、挤过去、平稳地穿过、急转弯

②遇到的情况

预设:极快时、拥挤时、极窄时(学生分享,教师补充板书)

(3)关注板书,发现“情况”与“方式”间的关系

问:同学们,对应着看一看,你有什么发现?

预设:无论船夫在行驶时遇到什么情况,他总能应对自如。

(4)师生合作读

师读“遇到的情况”,生读“应对的方式”

(5)借助板书夸技术

请你借着板书推荐推荐船夫,夸夸船夫的驾驶技术。

(6)合作读整段

我们也用朗读来夸一夸船夫!老师读第一句,你们接着读。正是船夫的高超驾驶技术才让小艇如此轻快灵活,我们似乎也有了这样的感受(齐读最后一句)

(7)想象画面,简要总结

读着这样动态的文字,我们似乎就看到了这样的画面:小艇在动,坐在艇上的人在动,看到的风景也在动 ,感受到了小艇给威尼斯带来的动态美。(板书:动态美)。

(8)配乐读

让我们带着这样的画面,和着音乐读一读,读出小艇带来的动态美。

【设计意图】小艇是威尼斯的主要交通工具,船夫与其朝夕相处,因而具有高超的驾驶技术。三、四自然段向我们描绘了舒适悠闲、惊险刺激的两种乘船体验,展现了船夫的驾驶技术特别好。在教学时,引导学生从文字出发,通过圈画关键,想象小艇在水道中灵活穿梭的样子,从而在动态描写中感受小艇赋予威尼斯动态的生趣、美感。

四、简要总结,回味威尼斯

这节课,我们跟随着马克吐温走进了威尼斯,看到了小艇的样子,还坐着小艇感受到了船夫的驾驶技术特别好,感受到了威尼斯的动态美。小艇与威尼斯紧密相连,小艇还会给威尼斯带来怎样的美呢?我们下节课再学习,为做好推荐官做准备!

板书设计:

18威尼斯的小艇

两头翘起----静如弯月

极快时

拥挤时-----动态美

极窄时

教学反思

一、明学情,促进阶

(一)基于学情,定准目标

学习本单元前,学生已经初步体会了课文中的静态描写和动态描写,本单元旨在进一步引导学生体会其表达效果。基于语文要素的进阶,在教学本课时,教师没有对静态描写和动态描写做过细的分析,而是通过抓关键词句、想象画面、动情朗读的方式引导学生在文字中体会这些描写的效果,感受作家笔下威尼斯的动、静之美。

(二)基于生成,突破难点

语文课堂教学不是预设教案的机械执行。新课标中指出:“要关注语文学习过程中生成性资源的整理,运用课程资源促进学习方式的转变。”在本课中,教师以学生课堂中生成性的材料作为支架,让学生充分思考,经历存疑、解难的过程。在三个活动中,教师都是基于学生的学习成果引导学生进行交流。如在“绘制小艇之形”这一环节中,教师先让学生自主绘形,再围绕一位同学的图示引导学生回归文本进行评价,最后进行归纳总结,以此在形象化的思维中让学生更好地了解小艇“静如新月、动如水蛇”的特点,从而感受其表达效果,突破要素落实难点。但在具体实践中,教师可以更相信学生一些,创设一个更具活力的课堂。

二、聚核心,思统整

对标新课标,本单元可以把“文学阅读与创意表达”及“实用性阅读与交流”两个任务群结合起来组织开展教学。在教学时,教师创设了“做世界文化遗产的推荐官”这一任务情境统整单元,旨在引导学生从阅读走向表达。在本课中,教师在环节三“细细品读,畅游威尼斯”中分别让学生借助图示说小艇,结合板书夸船夫,训练了学生的表达能力,为做好推荐官做准备。

本单元的语文阅读要素是“体会静态描写和动态描写的表达效果”。在设计教学时,教师以语文要素为核心进行“建模”,以帮助学生形成概念性理解。《威尼斯的小艇》是单元的首篇课文,教师重在指导,以为后面的学习提供一定的方法,奠定一定的基础。通过多篇文本的阅读,学生感受到了静态描写、动态描写所体现出的景物的独特魅力。而在“词句段运用”中,学生要运用静态描写和动态描写进行表达,以此更好地展现情景的特点。从“知道”到“运用”,“一个语文要素”转化成了“一个经验”。

三、简师言,强参与

增强课程实施的实践性是新课标提出的要求,在教学时要变“注重教”为“注重学”。从文本出发,通过设计“绘小艇之形”“探船夫之技”等活动,学生有了充分的自主学习时间。如在“探船夫之技”中,教师融入多种形式的朗读先让学生自主圈画批注,再放手让学生进行小组交流,写词条,最后借助词条全班分享,梳理文本。在这个过程中,学生的认知不断进阶,形成一条学路。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 古诗三首

- 2 祖父的园子

- 3* 月是故乡明

- 4* 梅花魂

- 口语交际:走进他们的童年岁月

- 习作:那一刻,我长大了

- 语文园地

- 第二单元

- 5 草船借箭

- 6 景阳冈

- 7* 猴王出世

- 8* 红楼春趣

- 口语交际:怎么表演课本剧

- 习作:写读后感

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第三单元

- 第四单元

- 9 古诗三首

- 10 青山处处埋忠骨

- 11 军神

- 12* 清贫

- 习作:他____了

- 语文园地

- 第五单元

- 13 人物描写一组

- 14 刷子李

- 习作例文

- 习作:形形色色的人

- 第六单元

- 15 自相矛盾

- 16 田忌赛马

- 17 跳水

- 习作:神奇的探险之旅

- 语文园地

- 第七单元

- 18 威尼斯的小艇

- 19 牧场之国

- 20* 金字塔

- 口语交际:我是小小讲解员

- 习作:中国的世界文化遗产

- 语文园地

- 第八单元

- 21 杨氏之子

- 22 手指

- 23* 童年的发现

- 口语交际:我们都来讲笑话

- 习作:漫画的启示

- 语文园地