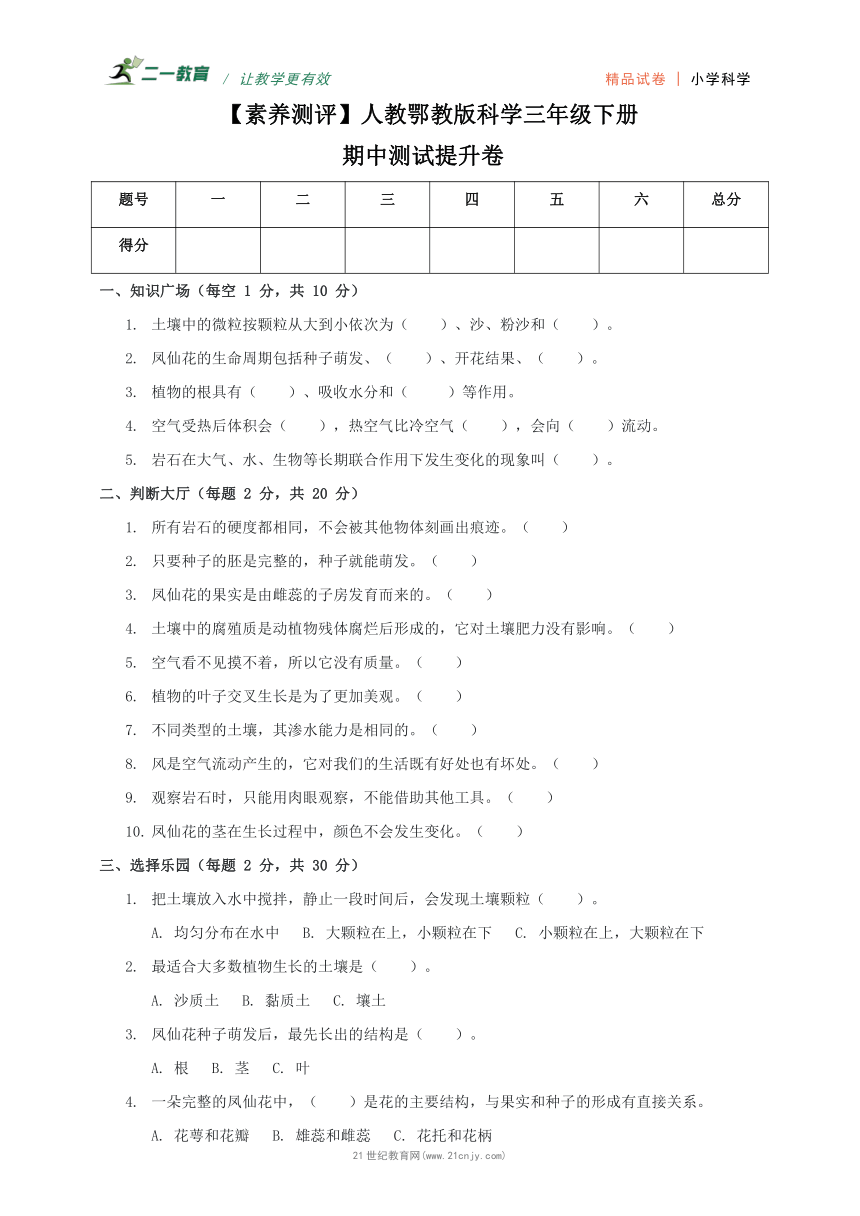

【素养测评】人教鄂教版(2017秋)三年级下册科学期中测试提升卷 (含答案)

文档属性

| 名称 | 【素养测评】人教鄂教版(2017秋)三年级下册科学期中测试提升卷 (含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 298.8KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教鄂教版(2017秋) | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2025-05-15 22:37:08 | ||

图片预览

文档简介

/ 让教学更有效 精品试卷 | 小学科学

【素养测评】人教鄂教版科学三年级下册

期中测试提升卷

题号 一 二 三 四 五 六 总分

得分

一、知识广场(每空 1 分,共 10 分)

土壤中的微粒按颗粒从大到小依次为( )、沙、粉沙和( )。

凤仙花的生命周期包括种子萌发、( )、开花结果、( )。

植物的根具有( )、吸收水分和( )等作用。

空气受热后体积会( ),热空气比冷空气( ),会向( )流动。

岩石在大气、水、生物等长期联合作用下发生变化的现象叫( )。

二、判断大厅(每题 2 分,共 20 分)

所有岩石的硬度都相同,不会被其他物体刻画出痕迹。( )

只要种子的胚是完整的,种子就能萌发。( )

凤仙花的果实是由雌蕊的子房发育而来的。( )

土壤中的腐殖质是动植物残体腐烂后形成的,它对土壤肥力没有影响。( )

空气看不见摸不着,所以它没有质量。( )

植物的叶子交叉生长是为了更加美观。( )

不同类型的土壤,其渗水能力是相同的。( )

风是空气流动产生的,它对我们的生活既有好处也有坏处。( )

观察岩石时,只能用肉眼观察,不能借助其他工具。( )

凤仙花的茎在生长过程中,颜色不会发生变化。( )

三、选择乐园(每题 2 分,共 30 分)

把土壤放入水中搅拌,静止一段时间后,会发现土壤颗粒( )。

A. 均匀分布在水中 B. 大颗粒在上,小颗粒在下 C. 小颗粒在上,大颗粒在下

最适合大多数植物生长的土壤是( )。

A. 沙质土 B. 黏质土 C. 壤土

凤仙花种子萌发后,最先长出的结构是( )。

A. 根 B. 茎 C. 叶

一朵完整的凤仙花中,( )是花的主要结构,与果实和种子的形成有直接关系。

A. 花萼和花瓣 B. 雄蕊和雌蕊 C. 花托和花柄

下列现象不能证明空气存在的是( )。

A. 把空杯子倒扣在水中,水不能完全进入杯子

B. 风吹动树枝

C. 向气球中吹气,气球变大

用指甲能刻画出痕迹的岩石,其硬度属于( )。

A. 软 B. 较软 C. 硬

植物叶子进行光合作用的主要产物是( )。

A. 二氧化碳和水 B. 氧气和有机物 C. 无机盐和水

空气被压缩后,其体积会( )。

A. 变大 B. 变小 C. 不变

凤仙花的种子传播方式是( )。

A. 风力传播 B. 动物传播 C. 弹力传播

下列关于土壤的说法,正确的是( )。

A. 土壤的形成过程非常短暂

B. 土壤中只有沙和黏土

C. 土壤是地球上重要的资源

为了观察种子的内部结构,我们通常使用的工具是( )。

A. 放大镜 B. 显微镜 C. 望远镜

当我们在山上发现一块不认识的岩石时,以下做法错误的是( )。

A. 仔细观察岩石的特征

B. 用手触摸,感受其表面质地

C. 直接把岩石带回家

下列关于风的说法,错误的是( )。

A. 风可以帮助植物传播花粉和种子

B. 风对人类的生活只有好处,没有坏处

C. 风是一种常见的自然现象

植物的茎将根部吸收的水分和无机盐运输到叶片,主要依靠茎中的( )。

A. 导管 B. 筛管 C. 形成层

我们在探究土壤渗水能力实验时,需要改变的条件是( )。

A. 土壤的类型 B. 倒入水的量 C. 漏斗的大小

四、问题城堡(每题 4 分,共 20 分)

请阐述土壤形成的过程及其漫长性。

分析种子萌发的条件以及各条件对种子萌发的具体作用。

简述空气的主要性质,并举例说明在生活中的应用。

凤仙花的花、果实和种子在植物繁殖过程中分别起到什么作用?

我们可以从哪些方面观察岩石?观察这些方面对识别岩石有什么帮助?

五、科学探究(8 分)

同学们为了探究 “空气是否有质量”,设计了如下实验:

准备一个简易天平,在天平两端分别挂上一个充好气的气球和一个未充气的气球。

观察天平的平衡情况。

然后将充好气的气球放气,再次观察天平的平衡情况。

这个实验的假设是什么?(2 分)

预测实验结果并说明理由。(3 分)

通过这个实验,能得出什么结论?(3 分)

六、拓展长廊(每题 6 分,共 12 分)

假如你是一名地质学家,要对一种未知岩石进行研究,你会从哪些方面入手?运用哪些方法?这些方法能帮助你了解岩石的哪些信息?

在植物生长过程中,根、茎、叶与周围环境是如何相互影响的?请举例说明。

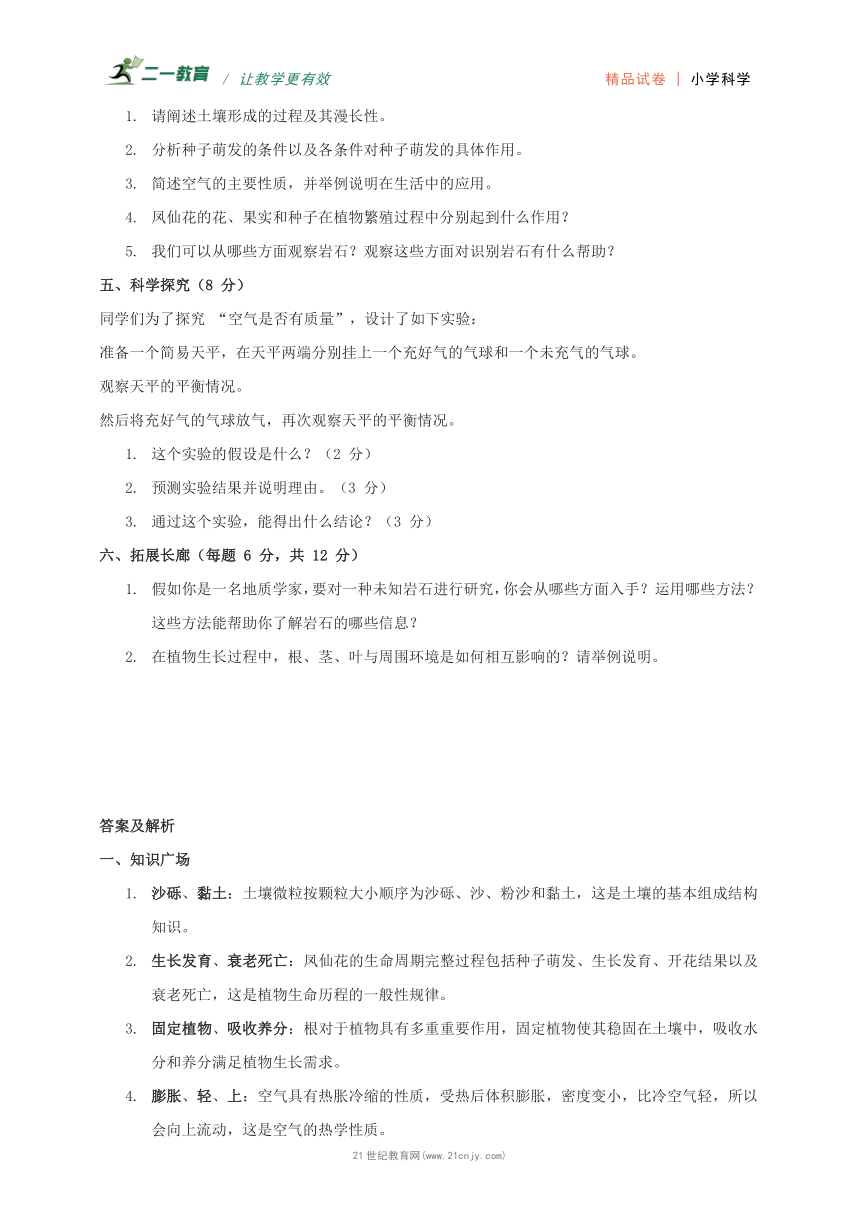

答案及解析

一、知识广场

沙砾、黏土:土壤微粒按颗粒大小顺序为沙砾、沙、粉沙和黏土,这是土壤的基本组成结构知识。

生长发育、衰老死亡:凤仙花的生命周期完整过程包括种子萌发、生长发育、开花结果以及衰老死亡,这是植物生命历程的一般性规律。

固定植物、吸收养分:根对于植物具有多重重要作用,固定植物使其稳固在土壤中,吸收水分和养分满足植物生长需求。

膨胀、轻、上:空气具有热胀冷缩的性质,受热后体积膨胀,密度变小,比冷空气轻,所以会向上流动,这是空气的热学性质。

风化:岩石在大气、水、生物等长期联合作用下发生变化的现象就是风化,这是岩石在自然环境中的一种重要变化过程。

二、判断大厅

×:不同岩石的硬度差异很大,有些岩石硬度低,如石墨,能用指甲刻画出痕迹,有些岩石硬度高,如花岗岩,较难被刻画,所以该说法错误。

×:种子萌发不仅需要胚完整,还需要适宜的温度、一定的水分和充足的空气等外界条件,缺少任何一个条件,种子都可能无法萌发,故该说法错误。

√:在植物的生殖过程中,雌蕊的子房会发育成果实,凤仙花也不例外,所以该说法正确。

×:土壤中的腐殖质是动植物残体腐烂后形成的,它富含养分,能增加土壤肥力,对土壤肥力有重要影响,所以该说法错误。

×:虽然空气看不见摸不着,但它是有质量的,通过一些实验,如用天平测量充气和未充气气球的质量差异,可证明这一点,所以该说法错误。

×:植物叶子交叉生长主要是为了能充分接受阳光进行光合作用,而不是为了美观,所以该说法错误。

×:不同类型的土壤,其颗粒大小、孔隙度等不同,渗水能力也不同,一般沙质土渗水能力强,黏质土渗水能力弱,所以该说法错误。

√:风是空气流动产生的自然现象,它对人类生活有诸多影响,如帮助植物传播花粉和种子,带来风能资源,但也可能引发风暴等灾害,所以既有好处也有坏处,该说法正确。

×:观察岩石时,除了用肉眼观察,还可以借助放大镜、显微镜等工具,更清晰地观察岩石的颗粒、结构等特征,所以该说法错误。

×:凤仙花的茎在生长过程中,颜色会发生变化,例如初期可能是绿色,后期可能会带有一些红色等,所以该说法错误。

三、选择乐园

C:把土壤放入水中搅拌后静止,由于重力作用,大颗粒先沉淀,小颗粒后沉淀,所以会出现小颗粒在上,大颗粒在下的分层现象,C 选项正确。

C:壤土通气透水、保水保肥性能较好,适合大多数植物生长;沙质土保水保肥能力差,黏质土透气性差,所以 C 选项正确。

A:种子萌发时,胚根最先突破种皮,发育成根,为后续生长固定植株并吸收水分和养分,所以 A 选项正确。

B:在花的结构中,雄蕊产生花粉,雌蕊接受花粉完成受精,与果实和种子的形成直接相关,是花的主要结构,所以 B 选项正确。

B:把空杯子倒扣在水中,水不能完全进入杯子,说明杯子中有空气占据空间;向气球中吹气,气球变大,表明空气能使气球膨胀,证明空气存在;而风吹动树枝只能说明空气流动形成风,但不能直接证明空气存在,所以 B 选项符合题意。

A:岩石硬度分类中,能用指甲刻画出痕迹的岩石硬度属于软,所以 A 选项正确。

B:植物叶子进行光合作用,利用二氧化碳和水,在光和叶绿体的作用下,生成氧气和有机物,所以 B 选项正确。

B:空气具有可压缩性,被压缩后体积会变小,所以 B 选项正确。

C:凤仙花果实成熟后,果皮会自动裂开,将种子弹射出去,这种传播方式是弹力传播,所以 C 选项正确。

C:土壤的形成过程极其漫长,需要经历岩石风化、生物作用等多个阶段;土壤成分复杂,除了沙和黏土,还有水、空气、腐殖质等;土壤是地球上重要的资源,为植物生长、生物生存提供基础,所以 C 选项正确。

A:为观察种子内部结构,通常使用放大镜,它能放大种子结构便于观察;显微镜放大倍数过大,不适合观察种子整体结构;望远镜用于观察远处物体,与观察种子内部结构无关,所以 A 选项正确。

C:在山上发现不认识的岩石,仔细观察其特征、用手触摸感受质地都是正确的研究方法,但直接把岩石带回家可能会破坏当地地质环境,也不利于在原地进行更全面的研究,所以 C 选项做法错误。

B:风可以帮助植物传播花粉和种子,是一种常见自然现象,但风对人类生活既有好处,如风力发电、帆船航行等,也有坏处,如台风、沙尘暴等灾害,所以 B 选项说法错误。

A:植物茎中的导管负责将根部吸收的水分和无机盐向上运输到叶片等部位,筛管主要运输有机物,形成层与茎的增粗有关,所以 A 选项正确。

A:在探究土壤渗水能力实验时,要研究不同土壤的渗水能力差异,所以需要改变的条件是土壤的类型,倒入水的量和漏斗的大小应保持相同,以确保实验的科学性,所以 A 选项正确。

四、问题城堡

答案:土壤的形成是一个漫长而复杂的过程。首先,岩石在温度变化、水、大气及生物等因素的长期作用下发生风化,逐渐破碎成小的颗粒。这些岩石颗粒在生物的进一步作用下,如植物根系的生长、微生物的分解等,变得更加细碎。同时,动植物残体在土壤中不断积累、腐烂分解,形成腐殖质。随着时间的推移,这些岩石颗粒、腐殖质、水、空气等逐渐混合,最终形成土壤。这个过程可能需要经历成千上万年,甚至更长时间,因为岩石风化是一个缓慢的过程,生物对岩石的改造以及腐殖质的积累都需要漫长的时间来完成。

解析:从岩石风化、生物作用、腐殖质形成等方面阐述土壤形成过程,并强调其漫长性的原因。

答案:种子萌发需要适宜的温度、一定的水分和充足的空气。适宜的温度能保证种子内部各种生理活动的正常进行,例如种子内的酶在适宜温度下才能有效催化各种化学反应,促进种子的新陈代谢。一定的水分可使种皮变软,便于胚根突破种皮,同时水分参与种子内部物质的溶解和运输,使营养物质能够被胚吸收利用。充足的空气为种子的呼吸作用提供氧气,呼吸作用分解有机物释放能量,为种子萌发提供动力,维持种子的生命活动。缺少任何一个条件,种子的萌发过程都会受到影响甚至无法萌发。

解析:分别说明种子萌发各条件及其对种子萌发具体生理过程的作用。

答案:空气的主要性质有:无色无味、没有固定形状、会流动、能占据空间、有质量、可被压缩等。在生活中的应用举例:我们给篮球打气,利用了空气可被压缩的性质,使篮球具有弹性;风的形成是因为空气会流动,风力发电就是利用风(流动的空气)带动风车转动来发电;把空杯子倒扣在水中,水不能完全进入杯子,说明空气能占据空间。

解析:列举空气主要性质并结合生活实例说明其应用。

答案:凤仙花的花是植物进行有性生殖的重要器官。雄蕊产生花粉,花粉传播到雌蕊柱头上,完成传粉和受精过程,这是形成果实和种子的前提。雌蕊的子房在受精后发育成果实,果实对种子起到保护作用,同时有些果实的特征有利于种子的传播。凤仙花的种子是植物繁殖的关键,种子包含胚,胚是新植物的幼体,在适宜条件下,种子萌发形成新的植株,延续物种。

解析:分别阐述花、果实和种子在植物繁殖过程中的具体作用。

答案:我们可以从颜色、形状、大小、光泽、硬度、颗粒大小、结构等方面观察岩石。观察颜色能初步推测岩石的成分,如红色岩石可能含铁量较高;观察形状和大小有助于对岩石进行分类和了解其形成环境;光泽可以反映岩石的矿物组成,如金属光泽的岩石可能含有金属矿物;硬度能帮助判断岩石的抗风化能力和用途;颗粒大小和结构能揭示岩石的形成方式,如颗粒较大且松散的岩石可能是沉积岩。通过观察这些方面,可以更全面地识别岩石,了解其特性和形成过程。

解析:说明观察岩石的多个方面以及每个方面对识别岩石的意义。

五、科学探究

答案:这个实验的假设是:空气有质量。

解析:实验目的是探究 “空气是否有质量”,通常假设与探究问题的肯定表述相关,所以假设为空气有质量。

答案:预测实验结果为:开始时,天平向充好气的气球一端倾斜,因为充好气的气球含有空气,质量较大。当把充好气的气球放气后,天平会向未充气的气球一端倾斜或者恢复平衡(如果忽略气球本身质量差异)。理由是放气后,充好气的气球空气质量减小,导致其一端重量变轻。

解析:根据空气有质量的假设,分析充气和放气过程中气球质量变化对天平平衡的影响。

答案:通过这个实验,可以得出结论:空气是有质量的。充好气的气球比未充气的气球重,说明空气增加了气球的质量;放气后气球一端变轻,进一步证明空气具有质量。

解析:根据实验现象得出关于空气是否有质量的结论,强调实验现象与结论之间的关联。

六、拓展长廊

1. 对未知岩石的研究

从哪些方面入手及运用的方法:

颜色:直接用肉眼观察岩石颜色。例如,红色的岩石可能含有较多的铁氧化物,像赤铁矿含量高的岩石常呈现红色。

结构构造:肉眼观察岩石整体的构造,如是否有层理、块状等构造;借助放大镜或显微镜观察岩石的颗粒结构,如颗粒大小、形状及排列方式。比如,具有层理构造的岩石可能是沉积岩;颗粒细小且均匀的岩石,其形成环境相对稳定。

硬度:使用摩氏硬度计,通过用不同硬度的矿物(或用指甲、铜钥匙、小刀等简易工具替代)与岩石相互刻画。若岩石能被指甲刻动,硬度较低,可能是石膏等矿物含量较高的岩石;若只能被小刀刻动,硬度相对较高。

光泽:以常见的光泽类型如金属光泽、玻璃光泽、油脂光泽等为参照,用肉眼观察岩石表面反光特性。具有金属光泽的岩石,可能含有金属矿物,像方铅矿就有金属光泽。

密度:通过测量岩石的质量和体积(排水法测体积),计算得出密度。密度较大的岩石,可能含有密度大的矿物成分,如含有重金属矿物的岩石密度相对较大。

化学成分:采用化学分析方法,如 X 射线荧光光谱分析、电子探针分析等专业手段。通过分析可确定岩石中各种元素的种类和含量,进而推断岩石的矿物组成。例如,富含钙、镁元素的岩石,可能含有方解石、白云石等矿物。

这些方法能了解的信息:

颜色:帮助初步推测岩石的矿物成分或形成环境。如白色岩石可能含石英较多;绿色岩石可能与含铜矿物有关。

结构构造:判断岩石的成因类型。层理构造指示沉积作用形成;块状构造常见于岩浆岩或变质程度较高的变质岩。颗粒结构反映岩石形成过程中的物理条件,如快速冷却形成的岩石颗粒较细。

硬度:了解岩石的耐磨性和抗风化能力,以及推断其矿物组成。硬度高的岩石在建筑、研磨材料等方面有不同用途。

光泽:推测岩石中所含矿物类型,为确定岩石种类提供线索。不同矿物具有不同光泽,有助于识别岩石中的矿物成分。

密度:进一步辅助判断岩石的矿物组成,因为不同矿物密度不同。同时,密度信息对于评估岩石的工程性质有重要意义。

化学成分:准确确定岩石的矿物组成,深入了解岩石的形成环境和地质演化历史。不同的地质环境会形成具有特定化学成分的岩石。

2. 根、茎、叶与周围环境的相互影响

根与周围环境:

环境对根的影响:土壤的质地、肥力和水分状况影响根的生长。例如,在肥沃、疏松且水分适宜的土壤中,植物根系生长良好,根系发达且分布较广,以便吸收更多养分和水分。而在干旱的土壤中,植物根系会向深处生长,以寻找水源,像沙漠中的骆驼刺,其根系可深入地下十几米。

根对环境的影响:根具有固着土壤的作用。植物根系深入土壤,可防止土壤被雨水冲刷,减少水土流失。例如,在山坡上种植树木,树木的根系能牢牢抓住土壤,防止山体滑坡。此外,根在生长过程中会分泌一些物质,改变土壤的酸碱度和微生物群落。比如,豆科植物的根能分泌含氮化合物,增加土壤肥力,同时吸引根瘤菌等有益微生物聚集。

茎与周围环境:

环境对茎的影响:光照强度和方向影响茎的生长方向和形态。植物具有向光性,在单侧光照射下,茎会向光弯曲生长,以获取更多阳光进行光合作用。例如,放在窗边的植物,茎会向窗户方向弯曲。此外,风的作用也会影响茎的形态,在多风地区,植物的茎可能会变得矮小粗壮,增强抗风能力。

茎对环境的影响:茎为植物的地上部分提供支撑,使叶片能够伸展到合适位置,充分接受阳光,从而影响周围其他植物的光照条件。例如,高大树木的茎干支撑着茂密的枝叶,会在地面形成阴影,影响林下植物的生长。有些植物的茎还具有繁殖作用,如草莓的匍匐茎能在适宜环境中生根发芽,形成新的植株,从而扩大植物的分布范围。

叶与周围环境:

环境对叶的影响:不同的气候条件会导致叶的形态和结构发生变化。在干旱地区,植物的叶往往较小且厚,表面有角质层或绒毛,以减少水分蒸发,如仙人掌的叶退化成刺状。而在湿润地区,植物的叶通常较大且薄,以增加光合作用面积。光照强度也影响叶的生长,在阴暗环境下生长的植物,叶片较大且薄,以提高对弱光的利用率。

叶对环境的影响:叶通过光合作用吸收二氧化碳并释放氧气,改善周围空气质量。同时,叶的蒸腾作用能增加空气湿度,调节局部气候。例如,大片森林中的树木通过叶片的蒸腾作用,使周围空气湿度增加,形成降雨的可能性增大。此外,落叶在土壤中腐烂分解,为土壤提供养分,影响土壤的肥力状况。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

【素养测评】人教鄂教版科学三年级下册

期中测试提升卷

题号 一 二 三 四 五 六 总分

得分

一、知识广场(每空 1 分,共 10 分)

土壤中的微粒按颗粒从大到小依次为( )、沙、粉沙和( )。

凤仙花的生命周期包括种子萌发、( )、开花结果、( )。

植物的根具有( )、吸收水分和( )等作用。

空气受热后体积会( ),热空气比冷空气( ),会向( )流动。

岩石在大气、水、生物等长期联合作用下发生变化的现象叫( )。

二、判断大厅(每题 2 分,共 20 分)

所有岩石的硬度都相同,不会被其他物体刻画出痕迹。( )

只要种子的胚是完整的,种子就能萌发。( )

凤仙花的果实是由雌蕊的子房发育而来的。( )

土壤中的腐殖质是动植物残体腐烂后形成的,它对土壤肥力没有影响。( )

空气看不见摸不着,所以它没有质量。( )

植物的叶子交叉生长是为了更加美观。( )

不同类型的土壤,其渗水能力是相同的。( )

风是空气流动产生的,它对我们的生活既有好处也有坏处。( )

观察岩石时,只能用肉眼观察,不能借助其他工具。( )

凤仙花的茎在生长过程中,颜色不会发生变化。( )

三、选择乐园(每题 2 分,共 30 分)

把土壤放入水中搅拌,静止一段时间后,会发现土壤颗粒( )。

A. 均匀分布在水中 B. 大颗粒在上,小颗粒在下 C. 小颗粒在上,大颗粒在下

最适合大多数植物生长的土壤是( )。

A. 沙质土 B. 黏质土 C. 壤土

凤仙花种子萌发后,最先长出的结构是( )。

A. 根 B. 茎 C. 叶

一朵完整的凤仙花中,( )是花的主要结构,与果实和种子的形成有直接关系。

A. 花萼和花瓣 B. 雄蕊和雌蕊 C. 花托和花柄

下列现象不能证明空气存在的是( )。

A. 把空杯子倒扣在水中,水不能完全进入杯子

B. 风吹动树枝

C. 向气球中吹气,气球变大

用指甲能刻画出痕迹的岩石,其硬度属于( )。

A. 软 B. 较软 C. 硬

植物叶子进行光合作用的主要产物是( )。

A. 二氧化碳和水 B. 氧气和有机物 C. 无机盐和水

空气被压缩后,其体积会( )。

A. 变大 B. 变小 C. 不变

凤仙花的种子传播方式是( )。

A. 风力传播 B. 动物传播 C. 弹力传播

下列关于土壤的说法,正确的是( )。

A. 土壤的形成过程非常短暂

B. 土壤中只有沙和黏土

C. 土壤是地球上重要的资源

为了观察种子的内部结构,我们通常使用的工具是( )。

A. 放大镜 B. 显微镜 C. 望远镜

当我们在山上发现一块不认识的岩石时,以下做法错误的是( )。

A. 仔细观察岩石的特征

B. 用手触摸,感受其表面质地

C. 直接把岩石带回家

下列关于风的说法,错误的是( )。

A. 风可以帮助植物传播花粉和种子

B. 风对人类的生活只有好处,没有坏处

C. 风是一种常见的自然现象

植物的茎将根部吸收的水分和无机盐运输到叶片,主要依靠茎中的( )。

A. 导管 B. 筛管 C. 形成层

我们在探究土壤渗水能力实验时,需要改变的条件是( )。

A. 土壤的类型 B. 倒入水的量 C. 漏斗的大小

四、问题城堡(每题 4 分,共 20 分)

请阐述土壤形成的过程及其漫长性。

分析种子萌发的条件以及各条件对种子萌发的具体作用。

简述空气的主要性质,并举例说明在生活中的应用。

凤仙花的花、果实和种子在植物繁殖过程中分别起到什么作用?

我们可以从哪些方面观察岩石?观察这些方面对识别岩石有什么帮助?

五、科学探究(8 分)

同学们为了探究 “空气是否有质量”,设计了如下实验:

准备一个简易天平,在天平两端分别挂上一个充好气的气球和一个未充气的气球。

观察天平的平衡情况。

然后将充好气的气球放气,再次观察天平的平衡情况。

这个实验的假设是什么?(2 分)

预测实验结果并说明理由。(3 分)

通过这个实验,能得出什么结论?(3 分)

六、拓展长廊(每题 6 分,共 12 分)

假如你是一名地质学家,要对一种未知岩石进行研究,你会从哪些方面入手?运用哪些方法?这些方法能帮助你了解岩石的哪些信息?

在植物生长过程中,根、茎、叶与周围环境是如何相互影响的?请举例说明。

答案及解析

一、知识广场

沙砾、黏土:土壤微粒按颗粒大小顺序为沙砾、沙、粉沙和黏土,这是土壤的基本组成结构知识。

生长发育、衰老死亡:凤仙花的生命周期完整过程包括种子萌发、生长发育、开花结果以及衰老死亡,这是植物生命历程的一般性规律。

固定植物、吸收养分:根对于植物具有多重重要作用,固定植物使其稳固在土壤中,吸收水分和养分满足植物生长需求。

膨胀、轻、上:空气具有热胀冷缩的性质,受热后体积膨胀,密度变小,比冷空气轻,所以会向上流动,这是空气的热学性质。

风化:岩石在大气、水、生物等长期联合作用下发生变化的现象就是风化,这是岩石在自然环境中的一种重要变化过程。

二、判断大厅

×:不同岩石的硬度差异很大,有些岩石硬度低,如石墨,能用指甲刻画出痕迹,有些岩石硬度高,如花岗岩,较难被刻画,所以该说法错误。

×:种子萌发不仅需要胚完整,还需要适宜的温度、一定的水分和充足的空气等外界条件,缺少任何一个条件,种子都可能无法萌发,故该说法错误。

√:在植物的生殖过程中,雌蕊的子房会发育成果实,凤仙花也不例外,所以该说法正确。

×:土壤中的腐殖质是动植物残体腐烂后形成的,它富含养分,能增加土壤肥力,对土壤肥力有重要影响,所以该说法错误。

×:虽然空气看不见摸不着,但它是有质量的,通过一些实验,如用天平测量充气和未充气气球的质量差异,可证明这一点,所以该说法错误。

×:植物叶子交叉生长主要是为了能充分接受阳光进行光合作用,而不是为了美观,所以该说法错误。

×:不同类型的土壤,其颗粒大小、孔隙度等不同,渗水能力也不同,一般沙质土渗水能力强,黏质土渗水能力弱,所以该说法错误。

√:风是空气流动产生的自然现象,它对人类生活有诸多影响,如帮助植物传播花粉和种子,带来风能资源,但也可能引发风暴等灾害,所以既有好处也有坏处,该说法正确。

×:观察岩石时,除了用肉眼观察,还可以借助放大镜、显微镜等工具,更清晰地观察岩石的颗粒、结构等特征,所以该说法错误。

×:凤仙花的茎在生长过程中,颜色会发生变化,例如初期可能是绿色,后期可能会带有一些红色等,所以该说法错误。

三、选择乐园

C:把土壤放入水中搅拌后静止,由于重力作用,大颗粒先沉淀,小颗粒后沉淀,所以会出现小颗粒在上,大颗粒在下的分层现象,C 选项正确。

C:壤土通气透水、保水保肥性能较好,适合大多数植物生长;沙质土保水保肥能力差,黏质土透气性差,所以 C 选项正确。

A:种子萌发时,胚根最先突破种皮,发育成根,为后续生长固定植株并吸收水分和养分,所以 A 选项正确。

B:在花的结构中,雄蕊产生花粉,雌蕊接受花粉完成受精,与果实和种子的形成直接相关,是花的主要结构,所以 B 选项正确。

B:把空杯子倒扣在水中,水不能完全进入杯子,说明杯子中有空气占据空间;向气球中吹气,气球变大,表明空气能使气球膨胀,证明空气存在;而风吹动树枝只能说明空气流动形成风,但不能直接证明空气存在,所以 B 选项符合题意。

A:岩石硬度分类中,能用指甲刻画出痕迹的岩石硬度属于软,所以 A 选项正确。

B:植物叶子进行光合作用,利用二氧化碳和水,在光和叶绿体的作用下,生成氧气和有机物,所以 B 选项正确。

B:空气具有可压缩性,被压缩后体积会变小,所以 B 选项正确。

C:凤仙花果实成熟后,果皮会自动裂开,将种子弹射出去,这种传播方式是弹力传播,所以 C 选项正确。

C:土壤的形成过程极其漫长,需要经历岩石风化、生物作用等多个阶段;土壤成分复杂,除了沙和黏土,还有水、空气、腐殖质等;土壤是地球上重要的资源,为植物生长、生物生存提供基础,所以 C 选项正确。

A:为观察种子内部结构,通常使用放大镜,它能放大种子结构便于观察;显微镜放大倍数过大,不适合观察种子整体结构;望远镜用于观察远处物体,与观察种子内部结构无关,所以 A 选项正确。

C:在山上发现不认识的岩石,仔细观察其特征、用手触摸感受质地都是正确的研究方法,但直接把岩石带回家可能会破坏当地地质环境,也不利于在原地进行更全面的研究,所以 C 选项做法错误。

B:风可以帮助植物传播花粉和种子,是一种常见自然现象,但风对人类生活既有好处,如风力发电、帆船航行等,也有坏处,如台风、沙尘暴等灾害,所以 B 选项说法错误。

A:植物茎中的导管负责将根部吸收的水分和无机盐向上运输到叶片等部位,筛管主要运输有机物,形成层与茎的增粗有关,所以 A 选项正确。

A:在探究土壤渗水能力实验时,要研究不同土壤的渗水能力差异,所以需要改变的条件是土壤的类型,倒入水的量和漏斗的大小应保持相同,以确保实验的科学性,所以 A 选项正确。

四、问题城堡

答案:土壤的形成是一个漫长而复杂的过程。首先,岩石在温度变化、水、大气及生物等因素的长期作用下发生风化,逐渐破碎成小的颗粒。这些岩石颗粒在生物的进一步作用下,如植物根系的生长、微生物的分解等,变得更加细碎。同时,动植物残体在土壤中不断积累、腐烂分解,形成腐殖质。随着时间的推移,这些岩石颗粒、腐殖质、水、空气等逐渐混合,最终形成土壤。这个过程可能需要经历成千上万年,甚至更长时间,因为岩石风化是一个缓慢的过程,生物对岩石的改造以及腐殖质的积累都需要漫长的时间来完成。

解析:从岩石风化、生物作用、腐殖质形成等方面阐述土壤形成过程,并强调其漫长性的原因。

答案:种子萌发需要适宜的温度、一定的水分和充足的空气。适宜的温度能保证种子内部各种生理活动的正常进行,例如种子内的酶在适宜温度下才能有效催化各种化学反应,促进种子的新陈代谢。一定的水分可使种皮变软,便于胚根突破种皮,同时水分参与种子内部物质的溶解和运输,使营养物质能够被胚吸收利用。充足的空气为种子的呼吸作用提供氧气,呼吸作用分解有机物释放能量,为种子萌发提供动力,维持种子的生命活动。缺少任何一个条件,种子的萌发过程都会受到影响甚至无法萌发。

解析:分别说明种子萌发各条件及其对种子萌发具体生理过程的作用。

答案:空气的主要性质有:无色无味、没有固定形状、会流动、能占据空间、有质量、可被压缩等。在生活中的应用举例:我们给篮球打气,利用了空气可被压缩的性质,使篮球具有弹性;风的形成是因为空气会流动,风力发电就是利用风(流动的空气)带动风车转动来发电;把空杯子倒扣在水中,水不能完全进入杯子,说明空气能占据空间。

解析:列举空气主要性质并结合生活实例说明其应用。

答案:凤仙花的花是植物进行有性生殖的重要器官。雄蕊产生花粉,花粉传播到雌蕊柱头上,完成传粉和受精过程,这是形成果实和种子的前提。雌蕊的子房在受精后发育成果实,果实对种子起到保护作用,同时有些果实的特征有利于种子的传播。凤仙花的种子是植物繁殖的关键,种子包含胚,胚是新植物的幼体,在适宜条件下,种子萌发形成新的植株,延续物种。

解析:分别阐述花、果实和种子在植物繁殖过程中的具体作用。

答案:我们可以从颜色、形状、大小、光泽、硬度、颗粒大小、结构等方面观察岩石。观察颜色能初步推测岩石的成分,如红色岩石可能含铁量较高;观察形状和大小有助于对岩石进行分类和了解其形成环境;光泽可以反映岩石的矿物组成,如金属光泽的岩石可能含有金属矿物;硬度能帮助判断岩石的抗风化能力和用途;颗粒大小和结构能揭示岩石的形成方式,如颗粒较大且松散的岩石可能是沉积岩。通过观察这些方面,可以更全面地识别岩石,了解其特性和形成过程。

解析:说明观察岩石的多个方面以及每个方面对识别岩石的意义。

五、科学探究

答案:这个实验的假设是:空气有质量。

解析:实验目的是探究 “空气是否有质量”,通常假设与探究问题的肯定表述相关,所以假设为空气有质量。

答案:预测实验结果为:开始时,天平向充好气的气球一端倾斜,因为充好气的气球含有空气,质量较大。当把充好气的气球放气后,天平会向未充气的气球一端倾斜或者恢复平衡(如果忽略气球本身质量差异)。理由是放气后,充好气的气球空气质量减小,导致其一端重量变轻。

解析:根据空气有质量的假设,分析充气和放气过程中气球质量变化对天平平衡的影响。

答案:通过这个实验,可以得出结论:空气是有质量的。充好气的气球比未充气的气球重,说明空气增加了气球的质量;放气后气球一端变轻,进一步证明空气具有质量。

解析:根据实验现象得出关于空气是否有质量的结论,强调实验现象与结论之间的关联。

六、拓展长廊

1. 对未知岩石的研究

从哪些方面入手及运用的方法:

颜色:直接用肉眼观察岩石颜色。例如,红色的岩石可能含有较多的铁氧化物,像赤铁矿含量高的岩石常呈现红色。

结构构造:肉眼观察岩石整体的构造,如是否有层理、块状等构造;借助放大镜或显微镜观察岩石的颗粒结构,如颗粒大小、形状及排列方式。比如,具有层理构造的岩石可能是沉积岩;颗粒细小且均匀的岩石,其形成环境相对稳定。

硬度:使用摩氏硬度计,通过用不同硬度的矿物(或用指甲、铜钥匙、小刀等简易工具替代)与岩石相互刻画。若岩石能被指甲刻动,硬度较低,可能是石膏等矿物含量较高的岩石;若只能被小刀刻动,硬度相对较高。

光泽:以常见的光泽类型如金属光泽、玻璃光泽、油脂光泽等为参照,用肉眼观察岩石表面反光特性。具有金属光泽的岩石,可能含有金属矿物,像方铅矿就有金属光泽。

密度:通过测量岩石的质量和体积(排水法测体积),计算得出密度。密度较大的岩石,可能含有密度大的矿物成分,如含有重金属矿物的岩石密度相对较大。

化学成分:采用化学分析方法,如 X 射线荧光光谱分析、电子探针分析等专业手段。通过分析可确定岩石中各种元素的种类和含量,进而推断岩石的矿物组成。例如,富含钙、镁元素的岩石,可能含有方解石、白云石等矿物。

这些方法能了解的信息:

颜色:帮助初步推测岩石的矿物成分或形成环境。如白色岩石可能含石英较多;绿色岩石可能与含铜矿物有关。

结构构造:判断岩石的成因类型。层理构造指示沉积作用形成;块状构造常见于岩浆岩或变质程度较高的变质岩。颗粒结构反映岩石形成过程中的物理条件,如快速冷却形成的岩石颗粒较细。

硬度:了解岩石的耐磨性和抗风化能力,以及推断其矿物组成。硬度高的岩石在建筑、研磨材料等方面有不同用途。

光泽:推测岩石中所含矿物类型,为确定岩石种类提供线索。不同矿物具有不同光泽,有助于识别岩石中的矿物成分。

密度:进一步辅助判断岩石的矿物组成,因为不同矿物密度不同。同时,密度信息对于评估岩石的工程性质有重要意义。

化学成分:准确确定岩石的矿物组成,深入了解岩石的形成环境和地质演化历史。不同的地质环境会形成具有特定化学成分的岩石。

2. 根、茎、叶与周围环境的相互影响

根与周围环境:

环境对根的影响:土壤的质地、肥力和水分状况影响根的生长。例如,在肥沃、疏松且水分适宜的土壤中,植物根系生长良好,根系发达且分布较广,以便吸收更多养分和水分。而在干旱的土壤中,植物根系会向深处生长,以寻找水源,像沙漠中的骆驼刺,其根系可深入地下十几米。

根对环境的影响:根具有固着土壤的作用。植物根系深入土壤,可防止土壤被雨水冲刷,减少水土流失。例如,在山坡上种植树木,树木的根系能牢牢抓住土壤,防止山体滑坡。此外,根在生长过程中会分泌一些物质,改变土壤的酸碱度和微生物群落。比如,豆科植物的根能分泌含氮化合物,增加土壤肥力,同时吸引根瘤菌等有益微生物聚集。

茎与周围环境:

环境对茎的影响:光照强度和方向影响茎的生长方向和形态。植物具有向光性,在单侧光照射下,茎会向光弯曲生长,以获取更多阳光进行光合作用。例如,放在窗边的植物,茎会向窗户方向弯曲。此外,风的作用也会影响茎的形态,在多风地区,植物的茎可能会变得矮小粗壮,增强抗风能力。

茎对环境的影响:茎为植物的地上部分提供支撑,使叶片能够伸展到合适位置,充分接受阳光,从而影响周围其他植物的光照条件。例如,高大树木的茎干支撑着茂密的枝叶,会在地面形成阴影,影响林下植物的生长。有些植物的茎还具有繁殖作用,如草莓的匍匐茎能在适宜环境中生根发芽,形成新的植株,从而扩大植物的分布范围。

叶与周围环境:

环境对叶的影响:不同的气候条件会导致叶的形态和结构发生变化。在干旱地区,植物的叶往往较小且厚,表面有角质层或绒毛,以减少水分蒸发,如仙人掌的叶退化成刺状。而在湿润地区,植物的叶通常较大且薄,以增加光合作用面积。光照强度也影响叶的生长,在阴暗环境下生长的植物,叶片较大且薄,以提高对弱光的利用率。

叶对环境的影响:叶通过光合作用吸收二氧化碳并释放氧气,改善周围空气质量。同时,叶的蒸腾作用能增加空气湿度,调节局部气候。例如,大片森林中的树木通过叶片的蒸腾作用,使周围空气湿度增加,形成降雨的可能性增大。此外,落叶在土壤中腐烂分解,为土壤提供养分,影响土壤的肥力状况。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录