2.8铁器牛耕引发的社会变革 一课一练(解析版)(北师大版七上)

文档属性

| 名称 | 2.8铁器牛耕引发的社会变革 一课一练(解析版)(北师大版七上) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 199.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-06-08 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

提技能·一课一练

一、选择题

1.在古代,人们在贵族的田地中集体耕作,古书中把这种大规模的集体耕作描写为“千耦其耘”。那么,这种劳动场面出现的时期是( )

A.西周 B.春秋

C.战国 D.秦朝

【解析】选A。西周时期,人们使用木制、石制的工具进行生产,生产效率很低,靠个人很难单独完成生产任务,因此,那时候实行的是大规模的强制性集体耕作。

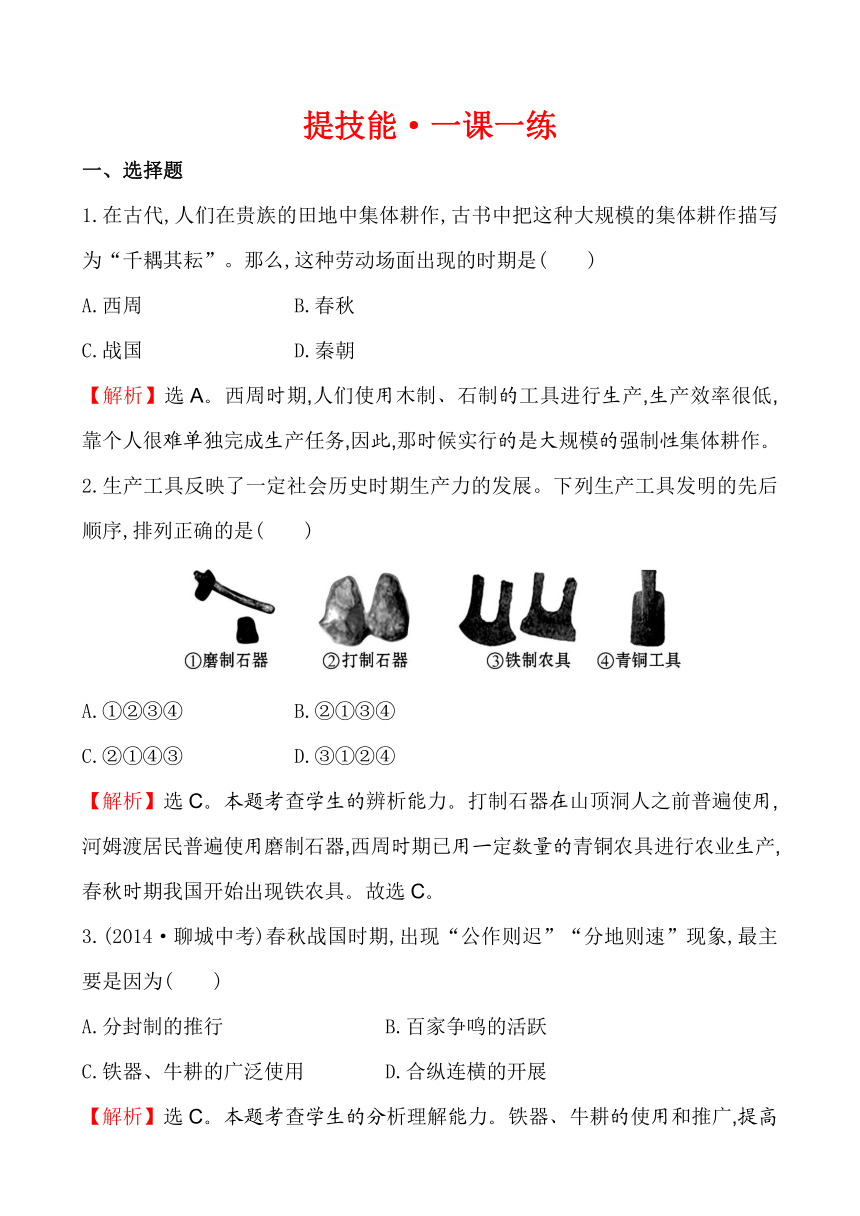

2.生产工具反映了一定社会历史时期生产力的发展。下列生产工具发明的先后顺序,排列正确的是( )

A.①②③④ B.②①③④

C.②①④③ D.③①②④

【解析】选C。本题考查学生的辨析能力。打制石器在山顶洞人之前普遍使用,河姆渡居民普遍使用磨制石器,西周时期已用一定数量的青铜农具进行农业生产,春秋时期我国开始出现铁农具。故选C。

3.(2014·聊城中考)春秋战国时期,出现“公作则迟”“分地则速”现象,最主要是因为( )

A.分封制的推行 B.百家争鸣的活跃

C.铁器、牛耕的广泛使用 D.合纵连横的开展

【解析】选C。本题考查学生的分析理解能力。铁器、牛耕的使用和推广,提高了生产效率,使个体生产成为可能。而个体生产提高了劳动者的劳动积极性。

【概念链接】“公作则迟”“分地则速”

“公作”是指在贵族的封田里集体耕作。因这种劳动付出很大,劳动者一无所获,因而没有积极性,生产效率低,故为“公作则迟”;“分地”指的是地主把土地分给个体农民耕种,农民可以留下一部分收获物供自己支配,因而生产积极性、生产效率都较高,故为“分地则速”。

4.在嘉峪关出土的壁画墓,图上绘二牛,一白一黑,牛鼻有环。二牛所挽之犁,犁头部深深切入土。这种耕作情景最早出现在( )

A.西周时期 B.春秋时期

C.战国时期 D.夏商时期

【解析】选C。本题考查学生的识记能力。题干情景材料显示的是两牛牵引的犁,这一现象开始出现在战国时期。

5.我们说春秋战国是大变革的时期,是因为( )

A.战争频繁 B.诸侯争霸

C.新旧制度更替 D.百家争鸣

【解析】选C。此题属于因果型选择题,考查对历史问题的分析、理解能力。春秋战国时期是我国奴隶社会瓦解和封建社会的形成时期,是一个动荡的时期,也可以说是新旧社会的交替和过渡时期。故正确答案为C。

6.战国时期,变法图强引领时代潮流,各国势力不断重新洗牌。下列改革不属于这一时期的有( )

A.魏国李悝变法 B.楚国吴起变法

C.齐国管仲改革 D.韩国申不害改革

【解析】选C。本题考查学生的识记能力。齐国管仲改革发生在春秋时期,魏国李悝变法、楚国吴起变法、韩国申不害改革均属于战国时期。

【拓展延伸】战国时期各国为什么会出现变法运动

(1)战国时期,随着铁器牛耕的推广,生产效率大大提高,新的生产方式出现,新兴地主阶级开始登上历史舞台。

(2)新兴地主阶级为了确立自己的统治地位,就必须废除旧贵族的特权,进行革新变法。

(3)战国时期诸侯争霸,只有富国强兵,方能不被兼并,因而迫使各国变法。

7.在群雄逐鹿,山河日变的“大争之世”,在英雄辈出的战国时代,华夏大地的西陲正经历着一场亘古未有的“社会变革”。导演商鞅变法的君主是( )

A.齐桓公 B.楚庄王

C.秦孝公 D.秦穆公

【解析】选C。本题考查学生的识记能力。公元前356年,秦孝公任用商鞅主持变法。故选C。

8.商鞅变法的措施中对下列哪几种人有奖励( )

①书读得好的人 ②农业生产搞得好的人

③仗打得好的人 ④生意做得好的人

A.①② B.②③

C.①②③ D.②③④

【解析】选B。本题考查学生的理解能力。商鞅变法规定奖励生产、奖励军功。故选B。

9.假设你是商鞅变法后秦国的一位农民,想获得爵位最好的办法是( )

A.大力开垦荒地 B.当兵建立军功

C.经商发财 D.多生产粮食布帛

【解析】选B。本题考查学生的理解能力。商鞅变法里面规定奖励军功,立了军功的人,按照功劳的大小封爵。

10.毛泽东曾评价商鞅:“(他)可以称为中国历史上第一个真正彻底的改革家。”他的变法取得成功的根本原因是( )

A.获得秦孝公的大力支持

B.符合人民的根本利益

C.顺应了历史发展的趋势

D.反映了新兴地主阶级的愿望

【解析】选C。本题考查学生的综合认知能力。战国时期各国的变法,是新兴地主阶级经济上强大之后的必然要求,商鞅变法取得成功是顺应这一历史发展趋势的必然结果。商鞅死后,其变法措施仍继续推行。因此,C正确。

【加固训练】商鞅变法对于秦国的历史是成功的,对于中国的历史也是成功的。关于它的历史作用,不正确的是( )

A.延缓了国家统一的步伐

B.使秦的国力大增,军队战斗力加强

C.为最终完成统一大业奠定了基础

D.使秦国成为七雄中最强的国家

【解析】选A。本题考查学生对基础知识的识记和应用能力。商鞅变法是战国时期成效最显著的社会改革,使秦国成为战国后期最富强的诸侯国,为以后兼并六国、统一全国打下了坚实的基础。因此,A表述错误。

二、非选择题

11.公元前356年的一天,秦孝公召集商鞅等大臣讨论富国强兵之策。

【改革篇】

【斗争篇】

【收获篇】

【感悟篇】

【解析】本题考查学生的识记、分析运用能力。考查的知识与商鞅变法有关。第(1)(3)题中的措施和作用结合所学知识回答即可。第(2)题通过对各项措施的分析理解,可以判断得出。第(4)题考查学生对变法成败的认识,变法成败与变法者个人的命运无关,与变法的目的是否达到有关。

答案:(1)国富措施:①奖励生产。②承认土地私有。

兵强措施:奖励军功。

加强中央集权措施:①编制户口,加强刑罚。②推行县制。

③统一度量衡。

(2)奖励军功。

(3)经过变法,秦国富强起来,国力大增,为以后兼并六国打下了坚实的基础。

(4)成功了。一场变革的成败标准,不在于实施者的生与死,而在于变法的目的是否达到。商鞅惨死,只是说明守旧势力的猖狂和最高统治者的昏庸。商鞅虽死,但他推行的变法已经使秦国的经济得到发展,军力不断增强,成为战国后期实力最强的封建国家。所以说商鞅变法是成功了。

关闭Word文档返回原板块

一、选择题

1.在古代,人们在贵族的田地中集体耕作,古书中把这种大规模的集体耕作描写为“千耦其耘”。那么,这种劳动场面出现的时期是( )

A.西周 B.春秋

C.战国 D.秦朝

【解析】选A。西周时期,人们使用木制、石制的工具进行生产,生产效率很低,靠个人很难单独完成生产任务,因此,那时候实行的是大规模的强制性集体耕作。

2.生产工具反映了一定社会历史时期生产力的发展。下列生产工具发明的先后顺序,排列正确的是( )

A.①②③④ B.②①③④

C.②①④③ D.③①②④

【解析】选C。本题考查学生的辨析能力。打制石器在山顶洞人之前普遍使用,河姆渡居民普遍使用磨制石器,西周时期已用一定数量的青铜农具进行农业生产,春秋时期我国开始出现铁农具。故选C。

3.(2014·聊城中考)春秋战国时期,出现“公作则迟”“分地则速”现象,最主要是因为( )

A.分封制的推行 B.百家争鸣的活跃

C.铁器、牛耕的广泛使用 D.合纵连横的开展

【解析】选C。本题考查学生的分析理解能力。铁器、牛耕的使用和推广,提高了生产效率,使个体生产成为可能。而个体生产提高了劳动者的劳动积极性。

【概念链接】“公作则迟”“分地则速”

“公作”是指在贵族的封田里集体耕作。因这种劳动付出很大,劳动者一无所获,因而没有积极性,生产效率低,故为“公作则迟”;“分地”指的是地主把土地分给个体农民耕种,农民可以留下一部分收获物供自己支配,因而生产积极性、生产效率都较高,故为“分地则速”。

4.在嘉峪关出土的壁画墓,图上绘二牛,一白一黑,牛鼻有环。二牛所挽之犁,犁头部深深切入土。这种耕作情景最早出现在( )

A.西周时期 B.春秋时期

C.战国时期 D.夏商时期

【解析】选C。本题考查学生的识记能力。题干情景材料显示的是两牛牵引的犁,这一现象开始出现在战国时期。

5.我们说春秋战国是大变革的时期,是因为( )

A.战争频繁 B.诸侯争霸

C.新旧制度更替 D.百家争鸣

【解析】选C。此题属于因果型选择题,考查对历史问题的分析、理解能力。春秋战国时期是我国奴隶社会瓦解和封建社会的形成时期,是一个动荡的时期,也可以说是新旧社会的交替和过渡时期。故正确答案为C。

6.战国时期,变法图强引领时代潮流,各国势力不断重新洗牌。下列改革不属于这一时期的有( )

A.魏国李悝变法 B.楚国吴起变法

C.齐国管仲改革 D.韩国申不害改革

【解析】选C。本题考查学生的识记能力。齐国管仲改革发生在春秋时期,魏国李悝变法、楚国吴起变法、韩国申不害改革均属于战国时期。

【拓展延伸】战国时期各国为什么会出现变法运动

(1)战国时期,随着铁器牛耕的推广,生产效率大大提高,新的生产方式出现,新兴地主阶级开始登上历史舞台。

(2)新兴地主阶级为了确立自己的统治地位,就必须废除旧贵族的特权,进行革新变法。

(3)战国时期诸侯争霸,只有富国强兵,方能不被兼并,因而迫使各国变法。

7.在群雄逐鹿,山河日变的“大争之世”,在英雄辈出的战国时代,华夏大地的西陲正经历着一场亘古未有的“社会变革”。导演商鞅变法的君主是( )

A.齐桓公 B.楚庄王

C.秦孝公 D.秦穆公

【解析】选C。本题考查学生的识记能力。公元前356年,秦孝公任用商鞅主持变法。故选C。

8.商鞅变法的措施中对下列哪几种人有奖励( )

①书读得好的人 ②农业生产搞得好的人

③仗打得好的人 ④生意做得好的人

A.①② B.②③

C.①②③ D.②③④

【解析】选B。本题考查学生的理解能力。商鞅变法规定奖励生产、奖励军功。故选B。

9.假设你是商鞅变法后秦国的一位农民,想获得爵位最好的办法是( )

A.大力开垦荒地 B.当兵建立军功

C.经商发财 D.多生产粮食布帛

【解析】选B。本题考查学生的理解能力。商鞅变法里面规定奖励军功,立了军功的人,按照功劳的大小封爵。

10.毛泽东曾评价商鞅:“(他)可以称为中国历史上第一个真正彻底的改革家。”他的变法取得成功的根本原因是( )

A.获得秦孝公的大力支持

B.符合人民的根本利益

C.顺应了历史发展的趋势

D.反映了新兴地主阶级的愿望

【解析】选C。本题考查学生的综合认知能力。战国时期各国的变法,是新兴地主阶级经济上强大之后的必然要求,商鞅变法取得成功是顺应这一历史发展趋势的必然结果。商鞅死后,其变法措施仍继续推行。因此,C正确。

【加固训练】商鞅变法对于秦国的历史是成功的,对于中国的历史也是成功的。关于它的历史作用,不正确的是( )

A.延缓了国家统一的步伐

B.使秦的国力大增,军队战斗力加强

C.为最终完成统一大业奠定了基础

D.使秦国成为七雄中最强的国家

【解析】选A。本题考查学生对基础知识的识记和应用能力。商鞅变法是战国时期成效最显著的社会改革,使秦国成为战国后期最富强的诸侯国,为以后兼并六国、统一全国打下了坚实的基础。因此,A表述错误。

二、非选择题

11.公元前356年的一天,秦孝公召集商鞅等大臣讨论富国强兵之策。

【改革篇】

【斗争篇】

【收获篇】

【感悟篇】

【解析】本题考查学生的识记、分析运用能力。考查的知识与商鞅变法有关。第(1)(3)题中的措施和作用结合所学知识回答即可。第(2)题通过对各项措施的分析理解,可以判断得出。第(4)题考查学生对变法成败的认识,变法成败与变法者个人的命运无关,与变法的目的是否达到有关。

答案:(1)国富措施:①奖励生产。②承认土地私有。

兵强措施:奖励军功。

加强中央集权措施:①编制户口,加强刑罚。②推行县制。

③统一度量衡。

(2)奖励军功。

(3)经过变法,秦国富强起来,国力大增,为以后兼并六国打下了坚实的基础。

(4)成功了。一场变革的成败标准,不在于实施者的生与死,而在于变法的目的是否达到。商鞅惨死,只是说明守旧势力的猖狂和最高统治者的昏庸。商鞅虽死,但他推行的变法已经使秦国的经济得到发展,军力不断增强,成为战国后期实力最强的封建国家。所以说商鞅变法是成功了。

关闭Word文档返回原板块

同课章节目录

- 第一单元 中华文明的起源

- 第1课 中华大地的远古人类

- 第2课 星罗棋布的氏族部落

- 第3课 传说时代的文明曙光

- 第4课 破解彩陶之谜——学习与探究之一

- 第二单元 国家的产生和社会的变革

- 第5课 夏商西周的更迭

- 第6课 夏商西周的社会与国家

- 第7课 春秋五霸和战国七雄

- 第8课 铁器牛耕引发的社会变革

- 第9九课 甲骨文与青铜器

- 第10课 思想的活跃与百家争鸣

- 第11课 先民的智慧与创造

- 第12课 了解身边的“历史”——学习与探究之二

- 第三单元 大一统的秦汉帝国

- 第13课 秦帝国的兴亡

- 第14课 秦始皇建立中央集权的措施

- 第15课 汉武帝推行大一统格局

- 第16课 秦汉开拓西域和丝绸之路

- 第17课 先进的科学技术

- 第18课 昌盛的文化

- 第19课 寻访“丝绸之路”——学习与探究之三

- 第四单元 政权分立与民族汇聚

- 第20课 三国鼎立局面的形成

- 第21课 南方经济的发展

- 第22课 北方的民族汇聚

- 第23课 领先世界的科学技术

- 第24课 异彩纷呈的艺术成就