湖南省长沙市雅礼教育集团2024—2025学年度高一第二学期期中历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 湖南省长沙市雅礼教育集团2024—2025学年度高一第二学期期中历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-16 09:23:58 | ||

图片预览

文档简介

2024-2025学年湖南省长沙市雅礼教育集团高一(下)期中历史试卷

一、选择题(本题共16小题,每题3分,共48分,每题答案唯一)

1.(3 分)古埃及人产生了这样的观念:世界是循环往复的,自然万物可以死而复生,人也应当如此。对

他们来说,时间的运动并不意味着前进,而是一种节奏。这种观念的形成最可能源于()

A.金字塔体现的法老权威

B.《太阳历》的制定

C.莎草纸带来的文化普及

D.尼罗河的定期泛滥

2.(3分)苏美尔最古老的城市埃利都的神庙建筑前后存在千余年;古印度摩亨佐 达罗城中最突出的建筑

设备是供祭师净身之用的“大浴池”;克里特文明中,克诺索斯王宫的中央庭院有许多神龛神坛和专门

的祭仪大厅;我国在良渚遗址也发掘出祭坛。从这些历史遗迹可知,世界不同文明在形成初期()

A.发展呈现多元一体特征

B.对神的祭祀是重要活动

C.其差异源自地理环境的不同

D.祖先崇拜是各地具有的共性

3.(3分)中世纪早期,罗马教会的基本教义主要是在东部帝国的宗教会议上习得。查士丁尼法典从1100

年左右再发现时起,深远影响了西方法律传统。君士坦丁堡被攻陷后,从东部帝国逃出来的学者们帮助

激发了文艺复兴对希腊学问的兴趣。这说明,在中世纪()

A.拜占庭帝国影响西方文明的成长

B.文艺复兴深受拜占庭帝国文化影响

C.东欧与西欧社会发展具有同质性

D.罗马法是英美法系的主要法律渊源

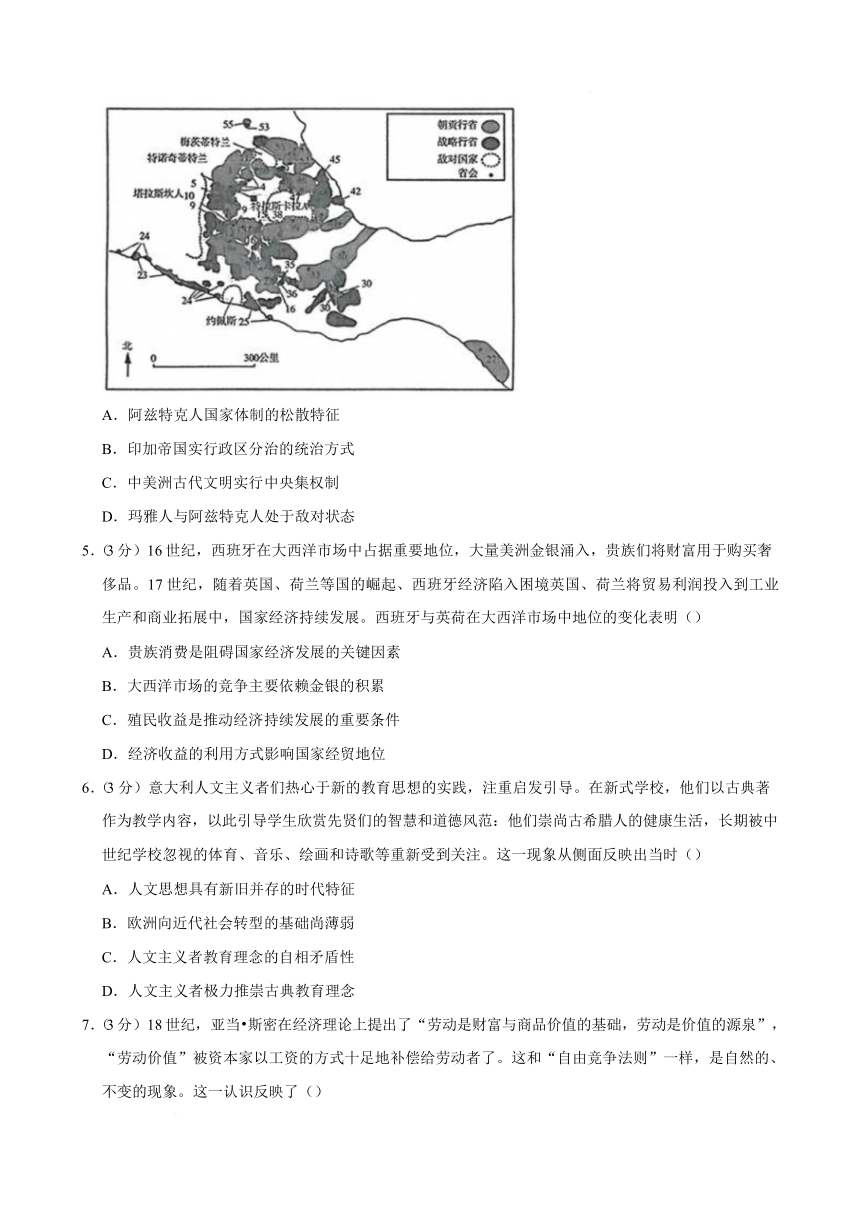

4.(3 分)阅读如图,“1521 年的美洲国家”。其中的“朝贡行省”定期向王室纳贡,“战略行省”则要向

王室提供各种援助,但朝贡和援助需要经双方同意后才建立。这反映了()

第1页(共23页)

A.阿兹特克人国家体制的松散特征

B.印加帝国实行政区分治的统治方式

C.中美洲古代文明实行中央集权制

D.玛雅人与阿兹特克人处于敌对状态

5.(3分)16世纪,西班牙在大西洋市场中占据重要地位,大量美洲金银涌入,贵族们将财富用于购买奢

侈品。17 世纪,随着英国、荷兰等国的崛起、西班牙经济陷入困境英国、荷兰将贸易利润投入到工业

生产和商业拓展中,国家经济持续发展。西班牙与英荷在大西洋市场中地位的变化表明()

A.贵族消费是阻碍国家经济发展的关键因素

B.大西洋市场的竞争主要依赖金银的积累

C.殖民收益是推动经济持续发展的重要条件

D.经济收益的利用方式影响国家经贸地位

6.(3 分)意大利人文主义者们热心于新的教育思想的实践,注重启发引导。在新式学校,他们以古典著

作为教学内容,以此引导学生欣赏先贤们的智慧和道德风范:他们崇尚古希腊人的健康生活,长期被中

世纪学校忽视的体育、音乐、绘画和诗歌等重新受到关注。这一现象从侧面反映出当时()

A.人文思想具有新旧并存的时代特征

B.欧洲向近代社会转型的基础尚薄弱

C.人文主义者教育理念的自相矛盾性

D.人文主义者极力推崇古典教育理念

7.(3分)18世纪,亚当 斯密在经济理论上提出了“劳动是财富与商品价值的基础,劳动是价值的源泉”,

“劳动价值”被资本家以工资的方式十足地补偿给劳动者了。这和“自由竞争法则”一样,是自然的、

不变的现象。这一认识反映了()

第2页(共23页)

A.自由主义的合理性B.资产阶级的局限性

C.机器大生产的本质D.启蒙思想家的成就

8.(3 分)近代早期,英格兰警役(负责收税与治安)主要由在财产、老住户身份等方面有优势的乡村精

英担任,他们在履行国家职能时,时常基于地方利益与中央政令发生冲突。17 世纪后期,大量一般村

民开始出任警役而众多乡村精英逐渐退出,警役的官方属性逐渐超越社会属性。上述变化表明当时英国

()

A.基层自治制度已经确立

B.国家权威深入基层社会

C.阶级结构发生重大变化

D.乡村人口大量流入城市

9.(3 分)美国总统不是由选民直选,而是由各州议会选出的“选举人团”选举产生的。每个州的选举人

团人数与该州在国会议员的人数相等。如图是美国各州选举人票数分布图。

据此可推知,美国()

A.小州强烈要求改革选举人团制度

B.选举人团是由国会设员组成的

C.分权制衡原则遭到一定程度破坏

D.代议制民主权衡了多方的利益

10.(3 分)表 19 世纪 50 年代至 20 世纪初的公共图书馆运动概况

时间概况

1850 年欧洲第一部公共图书馆法案在英国诞生。该法规定,经地方纳税人投票同意可以

第3页(共23页)

使用地方税设立公共图书馆

1882 年法国国家图书馆的欧仁 莫雷尔发起公共图书馆运动

1893 年英国议会对该法案做出修正,允许地方政府有权决定设立公共图书馆。此后,公

共图书馆得以稳步发展,并逐步消除了图书馆历史上对性别、阶层、经济状况、

身份、年龄的诸多限制,实现阅读空间真正的公共性

1906 年法国图书管理员协会成立,公共图书馆在法国顺利发展

这一运动()

A.适应了工业资本主义发展的需要

B.意在推动图书馆职能发展

C.对民众文化素质提出了更高要求

D.促进了文化大众化的实现

11.(3 分)从 18 世纪 80 年代起,英国议会通过了一系列法律,准许各地成立“改良委员会”“卫生委员

会”等专门机构。如图为 1841 年兰开郡小博尔顿改良委员会历年当选委员职业统计。据此可知,英国

()

A.文官制度应运而生B.议会权力进一步扩大

C.社区承担政府功能D.工厂主影响地方治理

12.(3 分)19 世纪,法国的男子服饰不再色彩缤纷,去掉了以往在贵族中流行的蕾丝花边、褶边、珠宝

等装饰,转而崇尚黑、白、灰三色,以象征谦虚、勤勉、中规中矩等道德观。此时纺织业与成衣制造业

的快速发展,推动了这一服饰风尚的流行。这一服饰风尚的变化反映了()

A.共和政体确立促使服饰观念变革

B.社会结构变化影响服饰文化风尚

第4页(共23页)

C.启蒙运动冲击了社会的等级秩序

D.法国的小农经济使服饰趋于保守

13.(3分)如表是1850~1870年世界贸易与欧美主要国家贸易额统计表(单位:亿马克)。据此可推知()

年份世界贸易总额英国法国德国美国

185014533.8152112.8

187037491.8454234

A.英国确立了工业垄断地位

B.政治稳定推动法国贸易的增长

C.德国统一助推其经济腾飞

D.国内市场的统一推动美国发展

14.(3 分)18 世纪末 19 世纪初,珀西瓦尔博士与空想社会主义者欧文都对工厂使用童工现象提出批判。

珀西瓦尔指出童工易受热病传染,破坏持久活力,且被剥夺受教育及道德宗教教海机会;欧文强调童工

长时间劳动不人道,在有害健康环境中,智力体力无法正常发展,道德品质易堕落。据此可知,他们批

判童工现象旨在()

A.推动政府进行工厂立法

B.抨击资本主义生产关系

C.呼吁改善儿童生存状况

D.倡导科学社会主义理论

15.(3 分)在 1907 年的“洛克诉康克菲”案中,英属西非黄金海岸殖民地的法官判定,原本属于社区集

体所有的、由酋长代表社区持有的公有土地,在满足一定条件时可转化为私有土地。到了 1912 年,英

国专门负责调查西非土地问题的西非土地委员会指出该判决不符合法理,强调应保护传统习俗和习惯土

地制度。这一转变反映出()

A.英国随自身需要调整殖民统治策略

B.英国对非洲文化的尊重与认同加深

C.黄金海岸土地私有化进程全面逆转

D.殖民地经济结构逐步向工业化转型

16.(3分)近代大部分国家获得独立后,开始按欧美现代化道路推进自身发展。在照搬欧美式现代化道路

的亚非拉国家中,只有日本、新加坡、以色列和韩国等极少数国家成功实现了现代化,其他绝大多数国

家并未实现。造成这一现象的主要原因是()

第5页(共23页)

A.欧美现代化模式不具有普适性

B.大多数亚非拉国家经济水平起点低

C.大国强权政治制约了其现代化

D.相关国家没有积极参与经济全球化

二、非选择题(本题共52分,共中第17题18分,第18题16分,第19题18分)

17.(18 分)阅读材料,完成下列要求。

材料一:公元前4世纪末,两河流域迈进了文明的门槛,经济社会有所发展。利益主体日益多元化,社

会矛盾凸显。司法审判、调解仲裁和神明裁判这三种化解冲突的模式尤其引人注目。古代两河流域居民

崇尚法治,并创制了较为完善的诉讼制度,但相较而言,与司法审判相关的文献并不十分丰富,因为大

量争端并没有进入司法程序,而是在庭审前达成了和解。调解仲裁成为两河流域居民化解纠纷的常用手

段。古代两河流域没有专门的人员和机构调处争端,多方人员和机构均可以充当争端调停人和仲裁者,

既可以是各级官员和公民大会等机构的成员,也可以是家族长老和商业组织首领,还可以是专职法官。

调停人和仲裁者是发生纠纷的双方选定的个人,他们所做的裁决被双方认可,其效力犹如法庭做出的判

决。两河流域的神明裁判主要有两种形式:一种是神誓法,另一种是神判法。无论是神誓法还是神判法,

都是把辨析案件的是非曲直诉诸子超自然的力量。

——摘编自国洪更《古代两河流域的纠纷解决机制》

材料二:西欧中世纪仲我机制的基本流程是:争鸠双方协议仲我,邀请仲裁员,后者听取双方的陈述并

宣布仲裁结果,最后是仲截结果的执行。中世纪并没有专门的仲截协议。仲裁协议是争端双方和谈或和

平条约的组成内容,而这些和谈或和约往往包含劳平主题的协议。只要当事人有查愿且行动自由,就能

够达成仲裁协议,将任何类型的争端付诸仲截。大量中世纪国家之间争端的仲裁案件和仲截协议表明,

争端被赋予法律属性,并且仲截机制广泛李与中世纪政治文明的塑进中。仲裁结果由仲截员在一个极富

仪式性的场合宣布,令端从方需要以口头或书面方式公件表示是否接受和执行裁决结菜,并递过宣誉、

抵押担保、见证人监督的形式保律落实。

——捐编自卢兆瑜《论中世纪仲裁机制对西欧政治文明的形塑》

(1)(8 分)根据材料一,分析调解仲裁成为两河流域居民化解纠纷的常用手段的原因。

(2)(10 分)根据材料,概括两河流域仲裁与西欧中世纪仲裁的共同点,并谈谈仲裁机制对社会发展

的积极意义。

18.(16 分)阅读材料,完成下列要求。

材料一:1520年8月,马丁 路德发表了《政德意志民族基督教贵族》公开书。在信中,他痛斥罗马教

廷对德意志的专横掠夺,呼吁世俗君主建立不受罗马教廷控制的民族教会,企图以民族的世俗权威取代

第6页(共23页)

凌驾于国家之上的神权。他主张从此不准任何俸禄再落入罗马手中,并且以后一切委任都不得从罗马领

受,所有的教士职位都应该脱离那暴虐的教皇,并且要恢复地方主教的职权。主张凡属俗世的事,都不

应该送到罗马判决,只应该由俗世当局处理。这个时期,他还从事《圣经》的翻译,把它译成德文,所

依据的是未被篡改的希伯来文及希腊原文。他的德文《圣经》译本在文章结构、词汇和文字表达等方面

都有创新,为德文立下了规范,对于德文的发展起了巨大的作用。

——摘编自吴于廑、齐世荣《世界史 近代史》上

材料二:法国大革命后正如《人权与公民权宣言》宣称的:“所有主权在根本上属于国民。任何团体或

个人都不得行使非直接来自于国民授予的权力”。此时的民族意识与反对封建争取平等与自由的意识相

一致。法国民族主义一开始就显示出极强的政治影响力,并且随着法国大革命的进展迅速传播到了整个

欧洲。法国大革命播下了近代民族主义的种子,而后法国进行了一系列对外侵略和扩张,将大革命的成

果以战争的形式向外输出,加速了欧洲其他国家民族主义的发展。德意志民族主义产生于欢呼法国革命

和反对革命法国的斗争中,德意志知识分子和开明领袖痛感必须有某种统一。普鲁士承担了这种责任,

同时也将“强权原则”、国家利益至上主义推向极致。

——摘编自陈乔一《法国大革命里 19 世纪中叶的欧洲民族主义及民族历史书写》

(1)(8 分)根据材料一并结合所学,指出 16 世纪德意志宗教改革对民族国家建构的作用。

(2(8分))根据材料并结合所学,概括近代西欧民族主义传播的特点,并分析法国大革命对欧洲政治

文化重构的作用。

19.(18 分)阅读材料,完成下列要求。

斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中提出“西方的崛起并非因其文化或技术的先天优越性,而是源于其历

史上多次的挫败与危机。罗马帝国的崩溃使欧洲陷入‘黑暗时代’,却迫使封建制度与技术创新在压力

中萌芽;蒙古西征带来的‘黑死病’虽导致人口锐减,却间接推动劳动价值上升与社会结构变革。正是

这些‘失败’的累积,最终催生了文艺复兴与工业革命,使欧洲成为全球化的主导者。”

结合世界史相关知识,以斯塔夫里阿诺斯“失败驱动文明”为主题自拟论题,并加以阐述。

(要求:观点明确,史实正确,史论结合,逻辑严密,表述准确)

第7页(共23页)

2024-2025学年湖南省长沙市雅礼教育集团高一(下)期中历史试卷

参考答案与试题解析

一.选择题(共16小题)

题号1234567891011

答案DBAADBBBDAD

题号1213141516

答案BDCAA

二、非选择题(本题共52分,共中第17题18分,第18题16分,第19题18分)

17.(18 分)

答案为:

(1)原因:没有专门的人员和机构调处争端;古代两河流域居民具备一定的法律意识,多方人员和机

构可充当争端调停人和仲裁者。

(2)共同点:没有专门的仲裁协议,很多争端不进入司法程序,在庭审前达成和解;仲裁有法律效力。

意义:承担起社会服务的重任,为完善社会机制,构建和谐社会发挥应有的作用。。

18.答案为:

(1)作用:使德意志民族从政治上、经济上、思想上逐步摆脱罗马教廷的控制(沉重打击了罗马教会

势力);强化了世俗国王的权力;增强了国家和民族认同观念。

(2)特点:与反封建斗争紧密相连;通过战争和扩张的形式传播;传播范围不断扩大;影响具有双重

性。作用:传播了民主自由等启蒙思想,冲击了封建专制;促进了欧洲各国民族意识的觉醒,有利于欧

洲各民族国家的建立;过分强调本民族利益,导致对外侵略扩张。

19.答案为:

论题:新航路开辟前的危机与困境推动欧洲走向世界。

阐述:在新航路开辟前,欧洲面临诸多危机与困境。经济上,传统的东西方贸易商路被奥斯曼帝国控制,

高额的关税和层层盘剥使得欧洲的商品难以顺利到达东方,欧洲市场上东方商品稀缺且价格昂贵,严重

阻碍了欧洲经济的发展。政治上,欧洲各国林立,相互竞争,为了争夺有限的资源和财富,各国急需寻

找新的发展空间和贸易途径。文化上,中世纪的欧洲长期处于天主教会的精神禁锢之下,人们渴望突破

思想束缚,寻求新的知识与思想解放,而探索新的世界被视为可能带来改变的途径。正是这些危机与失

败,驱动着欧洲人进行探索。迪亚士、达伽马、哥伦布、麦哲伦等航海家在王室的支持下,踏上冒险之

旅。新航路开辟后,欧洲迎来了“商业革命”和“价格革命”。大量金银流入欧洲,物价飞涨,新兴资

产阶级力量壮大,封建势力衰落。欧洲的贸易中心从地中海沿岸转移到大西洋沿岸,推动了荷兰、英国

等国家的崛起。同时,新航路开辟加强了世界各地的联系,世界市场开始形成,欧洲文明得以在全球范

围内传播与交流,开启了欧洲主导全球化的进程。综上所述,新航路开辟前欧洲面临的种种危机与失败,

成为推动欧洲走向世界的强大动力,这充分印证了“失败驱动文明”这一观点。

一、选择题(本题共16小题,每题3分,共48分,每题答案唯一)

1.(3 分)古埃及人产生了这样的观念:世界是循环往复的,自然万物可以死而复生,人也应当如此。对

他们来说,时间的运动并不意味着前进,而是一种节奏。这种观念的形成最可能源于()

A.金字塔体现的法老权威

B.《太阳历》的制定

C.莎草纸带来的文化普及

D.尼罗河的定期泛滥

2.(3分)苏美尔最古老的城市埃利都的神庙建筑前后存在千余年;古印度摩亨佐 达罗城中最突出的建筑

设备是供祭师净身之用的“大浴池”;克里特文明中,克诺索斯王宫的中央庭院有许多神龛神坛和专门

的祭仪大厅;我国在良渚遗址也发掘出祭坛。从这些历史遗迹可知,世界不同文明在形成初期()

A.发展呈现多元一体特征

B.对神的祭祀是重要活动

C.其差异源自地理环境的不同

D.祖先崇拜是各地具有的共性

3.(3分)中世纪早期,罗马教会的基本教义主要是在东部帝国的宗教会议上习得。查士丁尼法典从1100

年左右再发现时起,深远影响了西方法律传统。君士坦丁堡被攻陷后,从东部帝国逃出来的学者们帮助

激发了文艺复兴对希腊学问的兴趣。这说明,在中世纪()

A.拜占庭帝国影响西方文明的成长

B.文艺复兴深受拜占庭帝国文化影响

C.东欧与西欧社会发展具有同质性

D.罗马法是英美法系的主要法律渊源

4.(3 分)阅读如图,“1521 年的美洲国家”。其中的“朝贡行省”定期向王室纳贡,“战略行省”则要向

王室提供各种援助,但朝贡和援助需要经双方同意后才建立。这反映了()

第1页(共23页)

A.阿兹特克人国家体制的松散特征

B.印加帝国实行政区分治的统治方式

C.中美洲古代文明实行中央集权制

D.玛雅人与阿兹特克人处于敌对状态

5.(3分)16世纪,西班牙在大西洋市场中占据重要地位,大量美洲金银涌入,贵族们将财富用于购买奢

侈品。17 世纪,随着英国、荷兰等国的崛起、西班牙经济陷入困境英国、荷兰将贸易利润投入到工业

生产和商业拓展中,国家经济持续发展。西班牙与英荷在大西洋市场中地位的变化表明()

A.贵族消费是阻碍国家经济发展的关键因素

B.大西洋市场的竞争主要依赖金银的积累

C.殖民收益是推动经济持续发展的重要条件

D.经济收益的利用方式影响国家经贸地位

6.(3 分)意大利人文主义者们热心于新的教育思想的实践,注重启发引导。在新式学校,他们以古典著

作为教学内容,以此引导学生欣赏先贤们的智慧和道德风范:他们崇尚古希腊人的健康生活,长期被中

世纪学校忽视的体育、音乐、绘画和诗歌等重新受到关注。这一现象从侧面反映出当时()

A.人文思想具有新旧并存的时代特征

B.欧洲向近代社会转型的基础尚薄弱

C.人文主义者教育理念的自相矛盾性

D.人文主义者极力推崇古典教育理念

7.(3分)18世纪,亚当 斯密在经济理论上提出了“劳动是财富与商品价值的基础,劳动是价值的源泉”,

“劳动价值”被资本家以工资的方式十足地补偿给劳动者了。这和“自由竞争法则”一样,是自然的、

不变的现象。这一认识反映了()

第2页(共23页)

A.自由主义的合理性B.资产阶级的局限性

C.机器大生产的本质D.启蒙思想家的成就

8.(3 分)近代早期,英格兰警役(负责收税与治安)主要由在财产、老住户身份等方面有优势的乡村精

英担任,他们在履行国家职能时,时常基于地方利益与中央政令发生冲突。17 世纪后期,大量一般村

民开始出任警役而众多乡村精英逐渐退出,警役的官方属性逐渐超越社会属性。上述变化表明当时英国

()

A.基层自治制度已经确立

B.国家权威深入基层社会

C.阶级结构发生重大变化

D.乡村人口大量流入城市

9.(3 分)美国总统不是由选民直选,而是由各州议会选出的“选举人团”选举产生的。每个州的选举人

团人数与该州在国会议员的人数相等。如图是美国各州选举人票数分布图。

据此可推知,美国()

A.小州强烈要求改革选举人团制度

B.选举人团是由国会设员组成的

C.分权制衡原则遭到一定程度破坏

D.代议制民主权衡了多方的利益

10.(3 分)表 19 世纪 50 年代至 20 世纪初的公共图书馆运动概况

时间概况

1850 年欧洲第一部公共图书馆法案在英国诞生。该法规定,经地方纳税人投票同意可以

第3页(共23页)

使用地方税设立公共图书馆

1882 年法国国家图书馆的欧仁 莫雷尔发起公共图书馆运动

1893 年英国议会对该法案做出修正,允许地方政府有权决定设立公共图书馆。此后,公

共图书馆得以稳步发展,并逐步消除了图书馆历史上对性别、阶层、经济状况、

身份、年龄的诸多限制,实现阅读空间真正的公共性

1906 年法国图书管理员协会成立,公共图书馆在法国顺利发展

这一运动()

A.适应了工业资本主义发展的需要

B.意在推动图书馆职能发展

C.对民众文化素质提出了更高要求

D.促进了文化大众化的实现

11.(3 分)从 18 世纪 80 年代起,英国议会通过了一系列法律,准许各地成立“改良委员会”“卫生委员

会”等专门机构。如图为 1841 年兰开郡小博尔顿改良委员会历年当选委员职业统计。据此可知,英国

()

A.文官制度应运而生B.议会权力进一步扩大

C.社区承担政府功能D.工厂主影响地方治理

12.(3 分)19 世纪,法国的男子服饰不再色彩缤纷,去掉了以往在贵族中流行的蕾丝花边、褶边、珠宝

等装饰,转而崇尚黑、白、灰三色,以象征谦虚、勤勉、中规中矩等道德观。此时纺织业与成衣制造业

的快速发展,推动了这一服饰风尚的流行。这一服饰风尚的变化反映了()

A.共和政体确立促使服饰观念变革

B.社会结构变化影响服饰文化风尚

第4页(共23页)

C.启蒙运动冲击了社会的等级秩序

D.法国的小农经济使服饰趋于保守

13.(3分)如表是1850~1870年世界贸易与欧美主要国家贸易额统计表(单位:亿马克)。据此可推知()

年份世界贸易总额英国法国德国美国

185014533.8152112.8

187037491.8454234

A.英国确立了工业垄断地位

B.政治稳定推动法国贸易的增长

C.德国统一助推其经济腾飞

D.国内市场的统一推动美国发展

14.(3 分)18 世纪末 19 世纪初,珀西瓦尔博士与空想社会主义者欧文都对工厂使用童工现象提出批判。

珀西瓦尔指出童工易受热病传染,破坏持久活力,且被剥夺受教育及道德宗教教海机会;欧文强调童工

长时间劳动不人道,在有害健康环境中,智力体力无法正常发展,道德品质易堕落。据此可知,他们批

判童工现象旨在()

A.推动政府进行工厂立法

B.抨击资本主义生产关系

C.呼吁改善儿童生存状况

D.倡导科学社会主义理论

15.(3 分)在 1907 年的“洛克诉康克菲”案中,英属西非黄金海岸殖民地的法官判定,原本属于社区集

体所有的、由酋长代表社区持有的公有土地,在满足一定条件时可转化为私有土地。到了 1912 年,英

国专门负责调查西非土地问题的西非土地委员会指出该判决不符合法理,强调应保护传统习俗和习惯土

地制度。这一转变反映出()

A.英国随自身需要调整殖民统治策略

B.英国对非洲文化的尊重与认同加深

C.黄金海岸土地私有化进程全面逆转

D.殖民地经济结构逐步向工业化转型

16.(3分)近代大部分国家获得独立后,开始按欧美现代化道路推进自身发展。在照搬欧美式现代化道路

的亚非拉国家中,只有日本、新加坡、以色列和韩国等极少数国家成功实现了现代化,其他绝大多数国

家并未实现。造成这一现象的主要原因是()

第5页(共23页)

A.欧美现代化模式不具有普适性

B.大多数亚非拉国家经济水平起点低

C.大国强权政治制约了其现代化

D.相关国家没有积极参与经济全球化

二、非选择题(本题共52分,共中第17题18分,第18题16分,第19题18分)

17.(18 分)阅读材料,完成下列要求。

材料一:公元前4世纪末,两河流域迈进了文明的门槛,经济社会有所发展。利益主体日益多元化,社

会矛盾凸显。司法审判、调解仲裁和神明裁判这三种化解冲突的模式尤其引人注目。古代两河流域居民

崇尚法治,并创制了较为完善的诉讼制度,但相较而言,与司法审判相关的文献并不十分丰富,因为大

量争端并没有进入司法程序,而是在庭审前达成了和解。调解仲裁成为两河流域居民化解纠纷的常用手

段。古代两河流域没有专门的人员和机构调处争端,多方人员和机构均可以充当争端调停人和仲裁者,

既可以是各级官员和公民大会等机构的成员,也可以是家族长老和商业组织首领,还可以是专职法官。

调停人和仲裁者是发生纠纷的双方选定的个人,他们所做的裁决被双方认可,其效力犹如法庭做出的判

决。两河流域的神明裁判主要有两种形式:一种是神誓法,另一种是神判法。无论是神誓法还是神判法,

都是把辨析案件的是非曲直诉诸子超自然的力量。

——摘编自国洪更《古代两河流域的纠纷解决机制》

材料二:西欧中世纪仲我机制的基本流程是:争鸠双方协议仲我,邀请仲裁员,后者听取双方的陈述并

宣布仲裁结果,最后是仲截结果的执行。中世纪并没有专门的仲截协议。仲裁协议是争端双方和谈或和

平条约的组成内容,而这些和谈或和约往往包含劳平主题的协议。只要当事人有查愿且行动自由,就能

够达成仲裁协议,将任何类型的争端付诸仲截。大量中世纪国家之间争端的仲裁案件和仲截协议表明,

争端被赋予法律属性,并且仲截机制广泛李与中世纪政治文明的塑进中。仲裁结果由仲截员在一个极富

仪式性的场合宣布,令端从方需要以口头或书面方式公件表示是否接受和执行裁决结菜,并递过宣誉、

抵押担保、见证人监督的形式保律落实。

——捐编自卢兆瑜《论中世纪仲裁机制对西欧政治文明的形塑》

(1)(8 分)根据材料一,分析调解仲裁成为两河流域居民化解纠纷的常用手段的原因。

(2)(10 分)根据材料,概括两河流域仲裁与西欧中世纪仲裁的共同点,并谈谈仲裁机制对社会发展

的积极意义。

18.(16 分)阅读材料,完成下列要求。

材料一:1520年8月,马丁 路德发表了《政德意志民族基督教贵族》公开书。在信中,他痛斥罗马教

廷对德意志的专横掠夺,呼吁世俗君主建立不受罗马教廷控制的民族教会,企图以民族的世俗权威取代

第6页(共23页)

凌驾于国家之上的神权。他主张从此不准任何俸禄再落入罗马手中,并且以后一切委任都不得从罗马领

受,所有的教士职位都应该脱离那暴虐的教皇,并且要恢复地方主教的职权。主张凡属俗世的事,都不

应该送到罗马判决,只应该由俗世当局处理。这个时期,他还从事《圣经》的翻译,把它译成德文,所

依据的是未被篡改的希伯来文及希腊原文。他的德文《圣经》译本在文章结构、词汇和文字表达等方面

都有创新,为德文立下了规范,对于德文的发展起了巨大的作用。

——摘编自吴于廑、齐世荣《世界史 近代史》上

材料二:法国大革命后正如《人权与公民权宣言》宣称的:“所有主权在根本上属于国民。任何团体或

个人都不得行使非直接来自于国民授予的权力”。此时的民族意识与反对封建争取平等与自由的意识相

一致。法国民族主义一开始就显示出极强的政治影响力,并且随着法国大革命的进展迅速传播到了整个

欧洲。法国大革命播下了近代民族主义的种子,而后法国进行了一系列对外侵略和扩张,将大革命的成

果以战争的形式向外输出,加速了欧洲其他国家民族主义的发展。德意志民族主义产生于欢呼法国革命

和反对革命法国的斗争中,德意志知识分子和开明领袖痛感必须有某种统一。普鲁士承担了这种责任,

同时也将“强权原则”、国家利益至上主义推向极致。

——摘编自陈乔一《法国大革命里 19 世纪中叶的欧洲民族主义及民族历史书写》

(1)(8 分)根据材料一并结合所学,指出 16 世纪德意志宗教改革对民族国家建构的作用。

(2(8分))根据材料并结合所学,概括近代西欧民族主义传播的特点,并分析法国大革命对欧洲政治

文化重构的作用。

19.(18 分)阅读材料,完成下列要求。

斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中提出“西方的崛起并非因其文化或技术的先天优越性,而是源于其历

史上多次的挫败与危机。罗马帝国的崩溃使欧洲陷入‘黑暗时代’,却迫使封建制度与技术创新在压力

中萌芽;蒙古西征带来的‘黑死病’虽导致人口锐减,却间接推动劳动价值上升与社会结构变革。正是

这些‘失败’的累积,最终催生了文艺复兴与工业革命,使欧洲成为全球化的主导者。”

结合世界史相关知识,以斯塔夫里阿诺斯“失败驱动文明”为主题自拟论题,并加以阐述。

(要求:观点明确,史实正确,史论结合,逻辑严密,表述准确)

第7页(共23页)

2024-2025学年湖南省长沙市雅礼教育集团高一(下)期中历史试卷

参考答案与试题解析

一.选择题(共16小题)

题号1234567891011

答案DBAADBBBDAD

题号1213141516

答案BDCAA

二、非选择题(本题共52分,共中第17题18分,第18题16分,第19题18分)

17.(18 分)

答案为:

(1)原因:没有专门的人员和机构调处争端;古代两河流域居民具备一定的法律意识,多方人员和机

构可充当争端调停人和仲裁者。

(2)共同点:没有专门的仲裁协议,很多争端不进入司法程序,在庭审前达成和解;仲裁有法律效力。

意义:承担起社会服务的重任,为完善社会机制,构建和谐社会发挥应有的作用。。

18.答案为:

(1)作用:使德意志民族从政治上、经济上、思想上逐步摆脱罗马教廷的控制(沉重打击了罗马教会

势力);强化了世俗国王的权力;增强了国家和民族认同观念。

(2)特点:与反封建斗争紧密相连;通过战争和扩张的形式传播;传播范围不断扩大;影响具有双重

性。作用:传播了民主自由等启蒙思想,冲击了封建专制;促进了欧洲各国民族意识的觉醒,有利于欧

洲各民族国家的建立;过分强调本民族利益,导致对外侵略扩张。

19.答案为:

论题:新航路开辟前的危机与困境推动欧洲走向世界。

阐述:在新航路开辟前,欧洲面临诸多危机与困境。经济上,传统的东西方贸易商路被奥斯曼帝国控制,

高额的关税和层层盘剥使得欧洲的商品难以顺利到达东方,欧洲市场上东方商品稀缺且价格昂贵,严重

阻碍了欧洲经济的发展。政治上,欧洲各国林立,相互竞争,为了争夺有限的资源和财富,各国急需寻

找新的发展空间和贸易途径。文化上,中世纪的欧洲长期处于天主教会的精神禁锢之下,人们渴望突破

思想束缚,寻求新的知识与思想解放,而探索新的世界被视为可能带来改变的途径。正是这些危机与失

败,驱动着欧洲人进行探索。迪亚士、达伽马、哥伦布、麦哲伦等航海家在王室的支持下,踏上冒险之

旅。新航路开辟后,欧洲迎来了“商业革命”和“价格革命”。大量金银流入欧洲,物价飞涨,新兴资

产阶级力量壮大,封建势力衰落。欧洲的贸易中心从地中海沿岸转移到大西洋沿岸,推动了荷兰、英国

等国家的崛起。同时,新航路开辟加强了世界各地的联系,世界市场开始形成,欧洲文明得以在全球范

围内传播与交流,开启了欧洲主导全球化的进程。综上所述,新航路开辟前欧洲面临的种种危机与失败,

成为推动欧洲走向世界的强大动力,这充分印证了“失败驱动文明”这一观点。

同课章节目录