6.3 第2课时 隔离在物种形成中的作用--人教版(2019)生物必修2同步练习题(含解析)

文档属性

| 名称 | 6.3 第2课时 隔离在物种形成中的作用--人教版(2019)生物必修2同步练习题(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 348.2KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2025-05-19 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2025人教版生物必修2

第3节 第2课时 隔离在物种形成中的作用

A组 必备知识基础练

1.(2024广东广州一模)现代生物进化理论认为,新物种形成的必要条件是( )

A.突变和基因重组 B.自然选择

C.协同进化 D.生殖隔离

2.(2024广东汕头高二期中)[教材第116页图示]下列不属于生殖隔离的实例是( )

A.某雄虫对异种雌虫发出特有的闪光求偶信号,雌虫对此信号无反应

B.马和驴交配能产生骡子,而骡子不能再产生后代

C.某种植物的花粉在玉米柱头上能萌发,但不能到达子房

D.特纳综合征患者缺少了一条X染色体,性腺发育不良,没有生育能力

3.(2024福建福州高一期中)[教材第116页图示]两个不同物种的羚松鼠分别生活在科罗拉多大峡谷的两侧,它们的共同祖先生活在大峡谷形成之前,峡谷两侧的鸟类却没有形成不同物种,下列相关叙述正确的是( )

A.羚松鼠种群中每个个体均含有这个物种的全部基因

B.大峡谷形成之后,两个羚松鼠群体就存在了生殖隔离

C.峡谷两侧的鸟类只要产生较大变异,就能形成新的物种

D.科罗拉多大峡谷两侧的羚松鼠之间已经无法进行基因交流

4.(2024四川成都三模)关于物种的形成,“生态种”假说认为,种群对不同环境的适应,强化了不同种群个体表型的差异,最终导致生殖隔离。下列叙述错误的是( )

A.物种是在自然状态下能够交配并产生可育后代的一群生物

B.适应的形成是由于有利变异的个体更容易生存并留下后代

C.突变和基因重组可增加生物的多样性,为生物进化提供原材料

D.个体性状的差异源于自然选择,自然选择决定进化的方向

5.(2024河北沧州高三期末)[教材第117页相关图示]达尔文在加拉帕戈斯群岛的不同岛屿上发现了13种地雀,它们的形态、食性、栖息环境各不相同,并且它们之间互不交配。经过研究发现,它们都是由南美大陆的同一物种进化而来的。下列说法错误的是( )

A.该群岛上某种地雀全部个体所含有的全部基因组成了该种群的基因库

B.13种地雀的发现体现了基因多样性和物种多样性

C.不同岛屿上的地雀主要是由于存在地理隔离而无法进行基因交流

D.地雀的形态、食性不同是自然选择的结果

6.(2024河北廊坊高三期末)东北虎又称西伯利亚虎,主要生活在西伯利亚针叶林、我国东北部。但生境碎片化将东北虎在空间上分隔成多个局域种群。各种群分布在不同的生境斑块中,其种群数量变动很大,部分种群甚至会消失。连接碎片化的栖息地可为东北虎繁衍搭建“鹊桥”,下列相关叙述正确的是( )

A.东北虎与孟加拉虎由于长期的地理隔离从而产生了生殖隔离

B.生境斑块的存在为生物多样性的增加提供了条件

C.“鹊桥”能减少东北虎近亲繁殖,从而有利于该物种的繁衍

D.新物种的形成通常要经过突变、自然选择及隔离三个基本环节

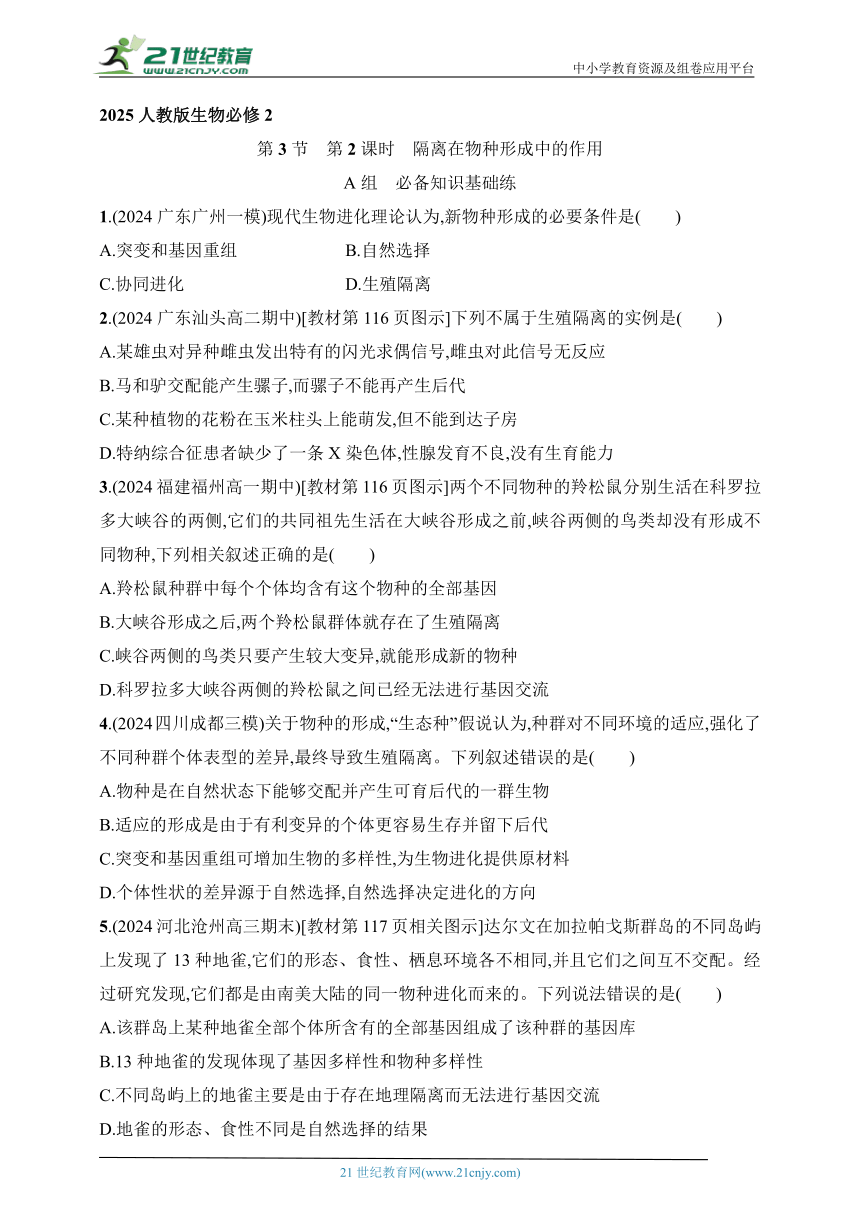

7.(2024贵州贵阳模拟)如图表示生物新物种形成的基本环节,下列对图示的分析,错误的是( )

A.a表示基因突变和基因重组,为生物进化提供原材料

B.b表示生殖隔离,生殖隔离是新物种形成的标志

C.c表示新物种形成,与原物种不能进行基因交流

D.d表示地理隔离,新物种形成不一定需要地理隔离

8.(2024云南昭通高二期末)物种间存在生殖隔离,但在自然条件下不同种的生物种群之间偶尔也会有基因交流的现象。下列叙述错误的是( )

A.种群间基因频率有较大差异时,就不可能存在基因交流

B.不同物种间的基因交流可以丰富自然界生物多样性的程度

C.种群间基因交流发生的时间和发生的强度会影响新物种形成的概率

D.种群间基因交流被地理隔离后产生生殖隔离是新物种形成的一种途径

9.(2024广东韶关二模)研究人员发现在7 000米深海中生存着一种通体透明的超深渊狮子鱼,与栖息于海岸岩礁的狮子鱼相比,它丢失了大量与皮肤色素相关的基因。下列与这两个狮子鱼种群有关的叙述,错误的是( )

A.两者之间存在地理隔离

B.两者的基因库之间存在差异

C.两个种群都朝着特定的方向发生了变异

D.两个种群的基因频率均发生了定向改变

B组 能力素养提升练

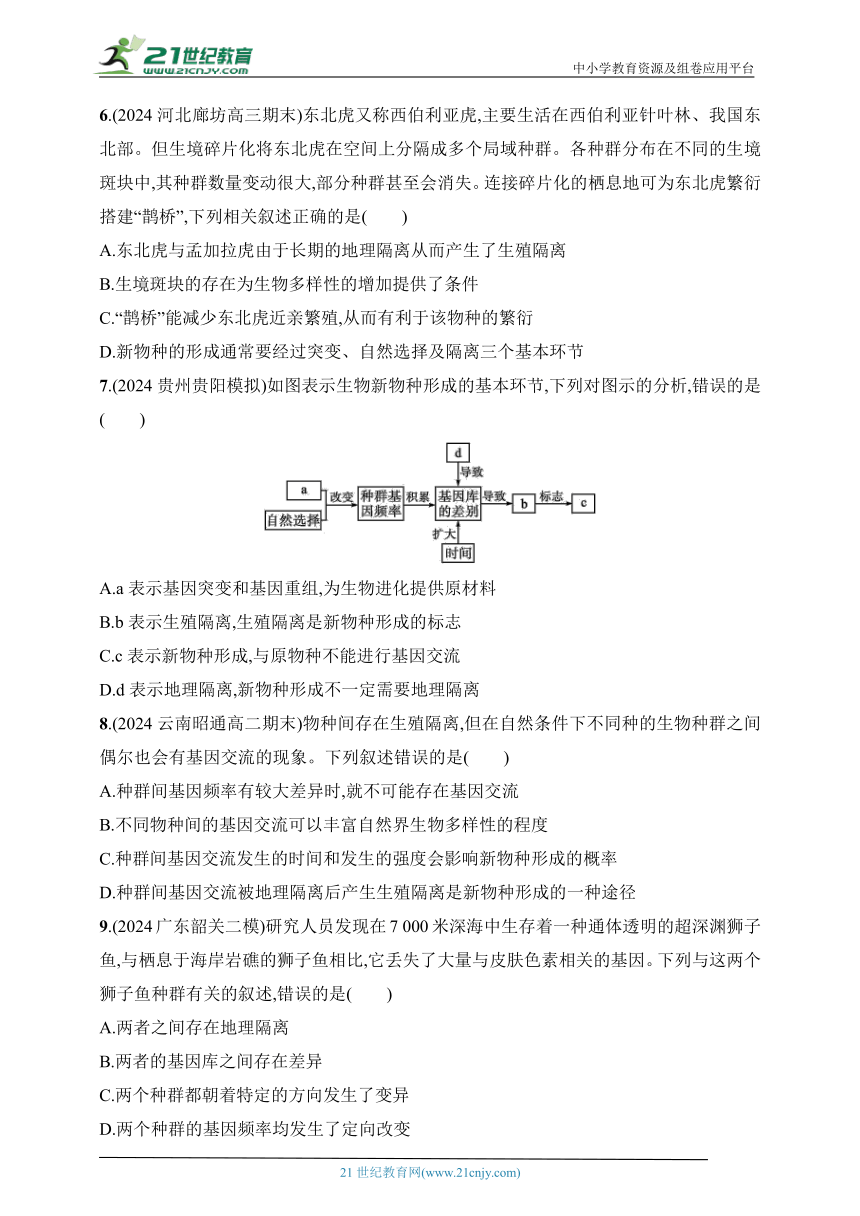

10.(多选)(2024湖南常德高二期中)在自然条件下,二倍体植物(2n=4)形成四倍体植物的过程如图所示。下列叙述正确的是( )

A.①过程中减数分裂异常可能发生在减数分裂Ⅰ后期

B.异常配子中同源染色体的相同位置上的基因相同

C.②过程如果发生异花传粉,则可能产生三倍体植物

D.该事实说明新物种的诞生不一定需要经历长期的地理隔离

11.(多选)峡谷和高山的阻隔都可能导致新物种形成。两种羚松鼠分别生活在某大峡谷的两侧,它们的共同祖先生活在大峡谷形成之前;某高山两侧间存在有限的“通道”,陆地蜗牛和很多不能飞行的昆虫可能会在“通道”处形成新物种。下列分析合理的是( )

A.大峡谷分隔形成的两个羚松鼠种群间难以进行基因交流

B.能轻易飞越大峡谷的鸟类物种一般不会在大峡谷两侧形成两个物种

C.高山两侧的陆地蜗牛利用“通道”进行充分的基因交流

D.某些不能飞行的昆虫在“通道”处形成的新物种与原物种存在生殖隔离

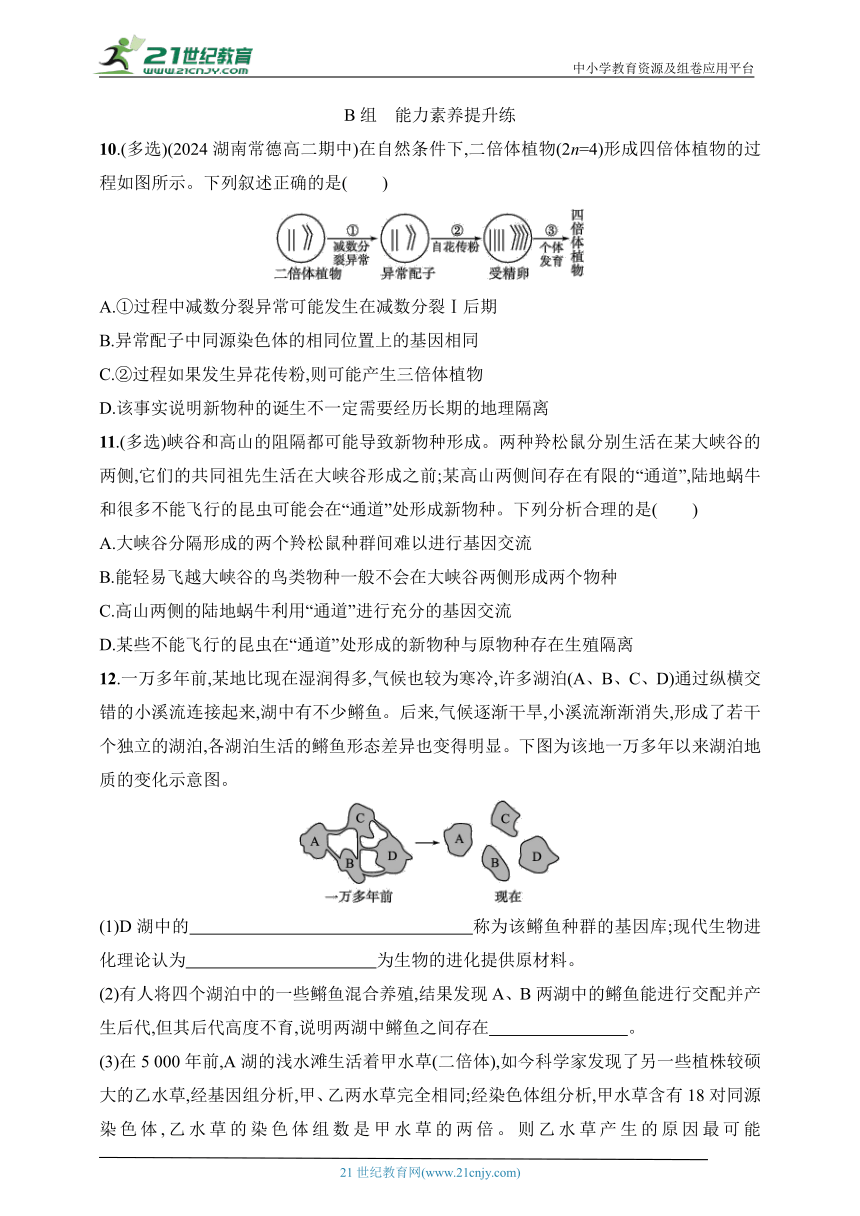

12.一万多年前,某地比现在湿润得多,气候也较为寒冷,许多湖泊(A、B、C、D)通过纵横交错的小溪流连接起来,湖中有不少鳉鱼。后来,气候逐渐干旱,小溪流渐渐消失,形成了若干个独立的湖泊,各湖泊生活的鳉鱼形态差异也变得明显。下图为该地一万多年以来湖泊地质的变化示意图。

(1)D湖中的 称为该鳉鱼种群的基因库;现代生物进化理论认为 为生物的进化提供原材料。

(2)有人将四个湖泊中的一些鳉鱼混合养殖,结果发现A、B两湖中的鳉鱼能进行交配并产生后代,但其后代高度不育,说明两湖中鳉鱼之间存在 。

(3)在5 000年前,A湖的浅水滩生活着甲水草(二倍体),如今科学家发现了另一些植株较硕大的乙水草,经基因组分析,甲、乙两水草完全相同;经染色体组分析,甲水草含有18对同源染色体,乙水草的染色体组数是甲水草的两倍。则乙水草产生的原因最可能是 。

(4)如果C湖中鳉鱼体色有黑色和浅灰色,其为一对相对性状,黑色基因A的基因频率为50%,则浅灰色基因a的基因频率为 ,aa个体占 。环境变化后,该鳉鱼种群中基因型为AA、Aa的个体数量在一年后各增加10%,基因型为aa的个体数量减少10%,则一年后A的基因频率约为 ,该种群 (填“有”或“没有”)发生进化。

答案:

1.D 解析 现代生物进化理论认为,种群是生物进化的基本单位,突变和基因重组、自然选择、隔离是新物种形成的基本环节,其中新物种形成的必要条件是产生生殖隔离,D项符合题意。

2.D 解析 雌虫对异种雄虫发出特有的闪光求偶信号无反应,这属于受精前生殖隔离;两个物种可以交配产生后代,但后代不可育属于生殖隔离;玉米和该植物属于两个物种,该植物的花粉在玉米柱头上能萌发,但不能到达子房进行受精过程,属于生殖隔离;特纳综合征患者缺少了一条X染色体,性腺发育不良,没有生育能力,属于染色体变异遗传病,不属于生殖隔离,D项符合题意。

3.D 解析 并不是羚松鼠种群中每个个体均含有这个物种的全部基因,A项错误;大峡谷形成之后,两个羚松鼠群体存在了地理隔离,长期的地理隔离可能会导致两个羚松鼠群体产生生殖隔离,B项错误;形成新物种的标志是产生生殖隔离,因此峡谷两侧的鸟类产生较大变异后若不存在生殖隔离就还是同一物种,C项错误;科罗拉多大峡谷两侧的羚松鼠是两个物种,所以它们之间存在生殖隔离,已经无法进行基因交流,D项正确。

4.D 解析 物种是能够在自然状态下相互交配并产生可育后代的一群生物,A项正确;适应在自然界中普遍存在,适应的形成是由于有利变异的个体更容易生存并留下后代,B项正确;突变(基因突变和染色体变异)和基因重组可增加生物的多样性,为生物进化提供原材料,C项正确;个体性状的差异源于生物的变异,不是自然选择,自然选择决定保留适应环境的变异,这就是进化的方向,D项错误。

5.C 解析 种群的基因库是指一个种群中全部个体所含有的全部基因,该群岛上的地雀有13种,A项正确;13种地雀的发现体现了基因多样性和物种多样性,B项正确;不同岛屿上的地雀已经是不同的物种,即已经存在生殖隔离,并不是因为存在地理隔离而不进行基因交流,C项错误;地雀的形态、食性不同是长期自然选择的结果,D项正确。

6.C 解析 物种之间的界限是生殖隔离,东北虎与孟加拉虎属于同一物种的不同亚种,未形成生殖隔离,A项错误;生境斑块会导致种群数量变化,部分种群甚至消失,不利于生物的多样性,B项错误;“鹊桥”能减少东北虎近亲繁殖,从而有利于该物种的繁衍,C项正确;现代生物进化理论认为,新物种的形成一般要经过突变和基因重组、自然选择、隔离三个环节,D项错误。

7.A 解析 a表示突变和基因重组,为生物进化提供原材料,A项错误。

8.A 解析 在自然条件下不同种的生物种群之间偶尔也会有基因交流的现象,说明种群间基因频率有较大差异时,仍可能存在基因交流,A项错误;不同物种间的基因交流可以丰富自然界生物多样化的程度,B项正确;种群间基因交流发生的时间和发生的强度会影响物种形成的概率,C项正确;种群间的基因交流被地理隔离后产生生殖隔离是形成新物种的一种途径,D项正确。

9.C 解析 生存在7 000米深海中的超深渊狮子鱼与栖息于海岸岩礁的狮子鱼之间存在地理隔离,A项正确;与栖息于海岸岩礁的狮子鱼相比,生存在7 000米深海中的超深渊狮子鱼丢失了大量与皮肤色素相关的基因,据此可知,两者的基因库之间存在差异,B项正确;变异是不定向的,由于自然选择的作用,两个种群的基因频率都朝着特定的方向发生改变,C项错误,D项正确。

10.ACD 二倍体植株减数分裂形成的配子中仍含有2个染色体组,则减数分裂异常可能发生在减数分裂Ⅰ后期,原因是同源染色体未分离而移向同一极,A项正确;异常配子中同源染色体的相同位置上的基因可能相同,也可能是等位基因,B项错误;②过程如果发生异花传粉(异常配子与正常配子结合),则可能产生三倍体植物,C项正确;题述过程形成的四倍体植物与原来的二倍体植物之间存在生殖隔离,说明该四倍体植株是新物种,但其形成并没有经历长期的地理隔离,因此该事实说明新物种的诞生不一定需要经历长期的地理隔离,D项正确。

11.ABD 大峡谷分隔形成的两个羚松鼠种群间难以进行基因交流,A项合理;能轻易飞越大峡谷的鸟类物种没有形成地理隔离,一般不会在大峡谷两侧形成两个物种,B项合理;由题意可知,某高山两侧间存在的“通道”是有限的,陆地蜗牛利用“通道”并不能进行充分的基因交流,C项不合理;存在生殖隔离即为不同物种,某些不能飞行的昆虫在“通道”处形成的新物种与原物种存在生殖隔离,D项合理。

12.答案 (1)所有鳉鱼所含有的全部基因 突变和基因重组

(2)生殖隔离

(3)低温导致甲水草萌发的种子或幼苗在有丝分裂过程中纺锤体的形成受到抑制,进而导致染色体组数成倍增加

(4)50% 25% 52.4% 有

解析 (1)D湖中的所有鳉鱼所含的全部基因称为该鳉鱼种群的基因库,突变和基因重组为生物进化提供原材料。(2)A、B两湖中的鳉鱼能进行交配并产生后代,但其后代高度不育,说明二者之间存在生殖隔离,它们属于两个物种。(3)乙水草的染色体组数是甲水草的两倍,属于多倍体,自然条件下多倍体产生的原因可能是低温导致甲水草萌发的种子或幼苗在有丝分裂过程中纺锤体的形成受到抑制,进而导致染色体组数成倍增加。(4)如果C湖中鳉鱼体色有黑色和浅灰色,A的基因频率为50%,则a基因的频率是1-50%=50%,AA个体占25%,Aa个体占50%,aa个体占25%;环境变化后,该鳉鱼种群中基因型为AA、Aa的个体数量在一年后各增加10%,假设原种群个体数为n,则一年后AA、Aa个体数量为27.5%n、55%n,aa的个体数量减少10%,为22.5%n,此时AA∶Aa∶aa=11∶22∶9,A的基因频率约为(11×2+22×1)÷(11×2+22×2+9×2)×100%≈52.4%。A的基因频率由50%变为52.4%,说明该种群发生了进化。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2025人教版生物必修2

第3节 第2课时 隔离在物种形成中的作用

A组 必备知识基础练

1.(2024广东广州一模)现代生物进化理论认为,新物种形成的必要条件是( )

A.突变和基因重组 B.自然选择

C.协同进化 D.生殖隔离

2.(2024广东汕头高二期中)[教材第116页图示]下列不属于生殖隔离的实例是( )

A.某雄虫对异种雌虫发出特有的闪光求偶信号,雌虫对此信号无反应

B.马和驴交配能产生骡子,而骡子不能再产生后代

C.某种植物的花粉在玉米柱头上能萌发,但不能到达子房

D.特纳综合征患者缺少了一条X染色体,性腺发育不良,没有生育能力

3.(2024福建福州高一期中)[教材第116页图示]两个不同物种的羚松鼠分别生活在科罗拉多大峡谷的两侧,它们的共同祖先生活在大峡谷形成之前,峡谷两侧的鸟类却没有形成不同物种,下列相关叙述正确的是( )

A.羚松鼠种群中每个个体均含有这个物种的全部基因

B.大峡谷形成之后,两个羚松鼠群体就存在了生殖隔离

C.峡谷两侧的鸟类只要产生较大变异,就能形成新的物种

D.科罗拉多大峡谷两侧的羚松鼠之间已经无法进行基因交流

4.(2024四川成都三模)关于物种的形成,“生态种”假说认为,种群对不同环境的适应,强化了不同种群个体表型的差异,最终导致生殖隔离。下列叙述错误的是( )

A.物种是在自然状态下能够交配并产生可育后代的一群生物

B.适应的形成是由于有利变异的个体更容易生存并留下后代

C.突变和基因重组可增加生物的多样性,为生物进化提供原材料

D.个体性状的差异源于自然选择,自然选择决定进化的方向

5.(2024河北沧州高三期末)[教材第117页相关图示]达尔文在加拉帕戈斯群岛的不同岛屿上发现了13种地雀,它们的形态、食性、栖息环境各不相同,并且它们之间互不交配。经过研究发现,它们都是由南美大陆的同一物种进化而来的。下列说法错误的是( )

A.该群岛上某种地雀全部个体所含有的全部基因组成了该种群的基因库

B.13种地雀的发现体现了基因多样性和物种多样性

C.不同岛屿上的地雀主要是由于存在地理隔离而无法进行基因交流

D.地雀的形态、食性不同是自然选择的结果

6.(2024河北廊坊高三期末)东北虎又称西伯利亚虎,主要生活在西伯利亚针叶林、我国东北部。但生境碎片化将东北虎在空间上分隔成多个局域种群。各种群分布在不同的生境斑块中,其种群数量变动很大,部分种群甚至会消失。连接碎片化的栖息地可为东北虎繁衍搭建“鹊桥”,下列相关叙述正确的是( )

A.东北虎与孟加拉虎由于长期的地理隔离从而产生了生殖隔离

B.生境斑块的存在为生物多样性的增加提供了条件

C.“鹊桥”能减少东北虎近亲繁殖,从而有利于该物种的繁衍

D.新物种的形成通常要经过突变、自然选择及隔离三个基本环节

7.(2024贵州贵阳模拟)如图表示生物新物种形成的基本环节,下列对图示的分析,错误的是( )

A.a表示基因突变和基因重组,为生物进化提供原材料

B.b表示生殖隔离,生殖隔离是新物种形成的标志

C.c表示新物种形成,与原物种不能进行基因交流

D.d表示地理隔离,新物种形成不一定需要地理隔离

8.(2024云南昭通高二期末)物种间存在生殖隔离,但在自然条件下不同种的生物种群之间偶尔也会有基因交流的现象。下列叙述错误的是( )

A.种群间基因频率有较大差异时,就不可能存在基因交流

B.不同物种间的基因交流可以丰富自然界生物多样性的程度

C.种群间基因交流发生的时间和发生的强度会影响新物种形成的概率

D.种群间基因交流被地理隔离后产生生殖隔离是新物种形成的一种途径

9.(2024广东韶关二模)研究人员发现在7 000米深海中生存着一种通体透明的超深渊狮子鱼,与栖息于海岸岩礁的狮子鱼相比,它丢失了大量与皮肤色素相关的基因。下列与这两个狮子鱼种群有关的叙述,错误的是( )

A.两者之间存在地理隔离

B.两者的基因库之间存在差异

C.两个种群都朝着特定的方向发生了变异

D.两个种群的基因频率均发生了定向改变

B组 能力素养提升练

10.(多选)(2024湖南常德高二期中)在自然条件下,二倍体植物(2n=4)形成四倍体植物的过程如图所示。下列叙述正确的是( )

A.①过程中减数分裂异常可能发生在减数分裂Ⅰ后期

B.异常配子中同源染色体的相同位置上的基因相同

C.②过程如果发生异花传粉,则可能产生三倍体植物

D.该事实说明新物种的诞生不一定需要经历长期的地理隔离

11.(多选)峡谷和高山的阻隔都可能导致新物种形成。两种羚松鼠分别生活在某大峡谷的两侧,它们的共同祖先生活在大峡谷形成之前;某高山两侧间存在有限的“通道”,陆地蜗牛和很多不能飞行的昆虫可能会在“通道”处形成新物种。下列分析合理的是( )

A.大峡谷分隔形成的两个羚松鼠种群间难以进行基因交流

B.能轻易飞越大峡谷的鸟类物种一般不会在大峡谷两侧形成两个物种

C.高山两侧的陆地蜗牛利用“通道”进行充分的基因交流

D.某些不能飞行的昆虫在“通道”处形成的新物种与原物种存在生殖隔离

12.一万多年前,某地比现在湿润得多,气候也较为寒冷,许多湖泊(A、B、C、D)通过纵横交错的小溪流连接起来,湖中有不少鳉鱼。后来,气候逐渐干旱,小溪流渐渐消失,形成了若干个独立的湖泊,各湖泊生活的鳉鱼形态差异也变得明显。下图为该地一万多年以来湖泊地质的变化示意图。

(1)D湖中的 称为该鳉鱼种群的基因库;现代生物进化理论认为 为生物的进化提供原材料。

(2)有人将四个湖泊中的一些鳉鱼混合养殖,结果发现A、B两湖中的鳉鱼能进行交配并产生后代,但其后代高度不育,说明两湖中鳉鱼之间存在 。

(3)在5 000年前,A湖的浅水滩生活着甲水草(二倍体),如今科学家发现了另一些植株较硕大的乙水草,经基因组分析,甲、乙两水草完全相同;经染色体组分析,甲水草含有18对同源染色体,乙水草的染色体组数是甲水草的两倍。则乙水草产生的原因最可能是 。

(4)如果C湖中鳉鱼体色有黑色和浅灰色,其为一对相对性状,黑色基因A的基因频率为50%,则浅灰色基因a的基因频率为 ,aa个体占 。环境变化后,该鳉鱼种群中基因型为AA、Aa的个体数量在一年后各增加10%,基因型为aa的个体数量减少10%,则一年后A的基因频率约为 ,该种群 (填“有”或“没有”)发生进化。

答案:

1.D 解析 现代生物进化理论认为,种群是生物进化的基本单位,突变和基因重组、自然选择、隔离是新物种形成的基本环节,其中新物种形成的必要条件是产生生殖隔离,D项符合题意。

2.D 解析 雌虫对异种雄虫发出特有的闪光求偶信号无反应,这属于受精前生殖隔离;两个物种可以交配产生后代,但后代不可育属于生殖隔离;玉米和该植物属于两个物种,该植物的花粉在玉米柱头上能萌发,但不能到达子房进行受精过程,属于生殖隔离;特纳综合征患者缺少了一条X染色体,性腺发育不良,没有生育能力,属于染色体变异遗传病,不属于生殖隔离,D项符合题意。

3.D 解析 并不是羚松鼠种群中每个个体均含有这个物种的全部基因,A项错误;大峡谷形成之后,两个羚松鼠群体存在了地理隔离,长期的地理隔离可能会导致两个羚松鼠群体产生生殖隔离,B项错误;形成新物种的标志是产生生殖隔离,因此峡谷两侧的鸟类产生较大变异后若不存在生殖隔离就还是同一物种,C项错误;科罗拉多大峡谷两侧的羚松鼠是两个物种,所以它们之间存在生殖隔离,已经无法进行基因交流,D项正确。

4.D 解析 物种是能够在自然状态下相互交配并产生可育后代的一群生物,A项正确;适应在自然界中普遍存在,适应的形成是由于有利变异的个体更容易生存并留下后代,B项正确;突变(基因突变和染色体变异)和基因重组可增加生物的多样性,为生物进化提供原材料,C项正确;个体性状的差异源于生物的变异,不是自然选择,自然选择决定保留适应环境的变异,这就是进化的方向,D项错误。

5.C 解析 种群的基因库是指一个种群中全部个体所含有的全部基因,该群岛上的地雀有13种,A项正确;13种地雀的发现体现了基因多样性和物种多样性,B项正确;不同岛屿上的地雀已经是不同的物种,即已经存在生殖隔离,并不是因为存在地理隔离而不进行基因交流,C项错误;地雀的形态、食性不同是长期自然选择的结果,D项正确。

6.C 解析 物种之间的界限是生殖隔离,东北虎与孟加拉虎属于同一物种的不同亚种,未形成生殖隔离,A项错误;生境斑块会导致种群数量变化,部分种群甚至消失,不利于生物的多样性,B项错误;“鹊桥”能减少东北虎近亲繁殖,从而有利于该物种的繁衍,C项正确;现代生物进化理论认为,新物种的形成一般要经过突变和基因重组、自然选择、隔离三个环节,D项错误。

7.A 解析 a表示突变和基因重组,为生物进化提供原材料,A项错误。

8.A 解析 在自然条件下不同种的生物种群之间偶尔也会有基因交流的现象,说明种群间基因频率有较大差异时,仍可能存在基因交流,A项错误;不同物种间的基因交流可以丰富自然界生物多样化的程度,B项正确;种群间基因交流发生的时间和发生的强度会影响物种形成的概率,C项正确;种群间的基因交流被地理隔离后产生生殖隔离是形成新物种的一种途径,D项正确。

9.C 解析 生存在7 000米深海中的超深渊狮子鱼与栖息于海岸岩礁的狮子鱼之间存在地理隔离,A项正确;与栖息于海岸岩礁的狮子鱼相比,生存在7 000米深海中的超深渊狮子鱼丢失了大量与皮肤色素相关的基因,据此可知,两者的基因库之间存在差异,B项正确;变异是不定向的,由于自然选择的作用,两个种群的基因频率都朝着特定的方向发生改变,C项错误,D项正确。

10.ACD 二倍体植株减数分裂形成的配子中仍含有2个染色体组,则减数分裂异常可能发生在减数分裂Ⅰ后期,原因是同源染色体未分离而移向同一极,A项正确;异常配子中同源染色体的相同位置上的基因可能相同,也可能是等位基因,B项错误;②过程如果发生异花传粉(异常配子与正常配子结合),则可能产生三倍体植物,C项正确;题述过程形成的四倍体植物与原来的二倍体植物之间存在生殖隔离,说明该四倍体植株是新物种,但其形成并没有经历长期的地理隔离,因此该事实说明新物种的诞生不一定需要经历长期的地理隔离,D项正确。

11.ABD 大峡谷分隔形成的两个羚松鼠种群间难以进行基因交流,A项合理;能轻易飞越大峡谷的鸟类物种没有形成地理隔离,一般不会在大峡谷两侧形成两个物种,B项合理;由题意可知,某高山两侧间存在的“通道”是有限的,陆地蜗牛利用“通道”并不能进行充分的基因交流,C项不合理;存在生殖隔离即为不同物种,某些不能飞行的昆虫在“通道”处形成的新物种与原物种存在生殖隔离,D项合理。

12.答案 (1)所有鳉鱼所含有的全部基因 突变和基因重组

(2)生殖隔离

(3)低温导致甲水草萌发的种子或幼苗在有丝分裂过程中纺锤体的形成受到抑制,进而导致染色体组数成倍增加

(4)50% 25% 52.4% 有

解析 (1)D湖中的所有鳉鱼所含的全部基因称为该鳉鱼种群的基因库,突变和基因重组为生物进化提供原材料。(2)A、B两湖中的鳉鱼能进行交配并产生后代,但其后代高度不育,说明二者之间存在生殖隔离,它们属于两个物种。(3)乙水草的染色体组数是甲水草的两倍,属于多倍体,自然条件下多倍体产生的原因可能是低温导致甲水草萌发的种子或幼苗在有丝分裂过程中纺锤体的形成受到抑制,进而导致染色体组数成倍增加。(4)如果C湖中鳉鱼体色有黑色和浅灰色,A的基因频率为50%,则a基因的频率是1-50%=50%,AA个体占25%,Aa个体占50%,aa个体占25%;环境变化后,该鳉鱼种群中基因型为AA、Aa的个体数量在一年后各增加10%,假设原种群个体数为n,则一年后AA、Aa个体数量为27.5%n、55%n,aa的个体数量减少10%,为22.5%n,此时AA∶Aa∶aa=11∶22∶9,A的基因频率约为(11×2+22×1)÷(11×2+22×2+9×2)×100%≈52.4%。A的基因频率由50%变为52.4%,说明该种群发生了进化。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第1章 遗传因子的发现

- 第1节 孟德尔的豌豆杂交实验(一)

- 第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二)

- 第2章 基因和染色体的关系

- 第1节 减数分裂和受精作用

- 第2节 基因在染色体上

- 第3节 伴性遗传

- 第3章 基因的本质

- 第1节 DNA是主要的遗传物质

- 第2节 DNA的结构

- 第3节 DNA的复制

- 第4节 基因通常是有遗传效应的DNA片段

- 第4章 基因的表达

- 第1节 基因指导蛋白质的合成

- 第2节 基因表达与性状的关系

- 第5章 基因突变及其他变异

- 第1节 基因突变和基因重组

- 第2节 染色体变异

- 第3节 人类遗传病

- 第6章 生物的进化

- 第1节 生物有共同祖先的证据

- 第2节 自然选择与适应的形成

- 第3节 种群基因组成的变化与物种的形成

- 第4节 协同进化与生物多样性的形成