第6章测评--人教版(2019)生物必修2同步练习题(含解析)

文档属性

| 名称 | 第6章测评--人教版(2019)生物必修2同步练习题(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 544.8KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2025-05-19 08:57:55 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2025人教版生物必修2

第6章测评

一、单项选择题:本题共12小题,每小题2分,共24分。每小题给出的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的。

1.(2024北京学业考试)2017年,我国科学家对深圳拟兰进行基因组测序,并与其他兰花基因组进行比较,结果可为研究兰花的进化提供( )

A.胚胎学证据 B.古生物化石证据

C.分子水平证据 D.比较解剖学证据

2.(2024浙江高考)痕迹器官是在生物体上已经失去用处,但仍然存在的一些器官。鲸和海牛的后肢已经退化,但体内仍保留着后肢骨痕迹;食草动物的盲肠发达,人类的盲肠已经极度退化,完全失去了消化功能。据此分析,下列叙述错误的是( )

A.后肢退化痕迹的保留说明鲸和海牛起源于陆生动物

B.人类的盲肠退化与进化过程中生活习性的改变有关

C.具有痕迹器官的生物是从具有这些器官的生物进化而来的

D.蚯蚓没有后肢的痕迹器官,所以和四足动物没有共同祖先

3.(2024安徽合肥三模)《物种起源》一书中明确提出,当今地球上的生物都是由共同祖先进化来的,进化是生物为适应生存环境,提高自身在生存环境中的生存率而做出的不懈努力。下列相关叙述错误的是( )

A.自然选择直接作用于个体的表型,但种群是生物进化的基本单位

B.突变的有害和有利不是绝对的,这往往取决于生物的生存环境

C.适应相对性的根本原因是遗传的稳定性与环境不断变化之间的矛盾

D.DNA测序可破解出人类所有遗传病的发病原因,更好地改善人类的健康

4.(2024湖南长沙高二期中)中国科学家在广西获得了一块距今2.4万年的古大熊猫化石。将该化石中提取到的线粒体DNA通过测序分析和比较,发现古大熊猫与现代大熊猫的相关DNA序列高度相似。下列叙述不合理的是( )

A.化石证据结合分子生物学分析,可为大熊猫进化提供更可靠的证据

B.将化石中提取的线粒体DNA通过PCR进行扩增,可作为测序的材料

C.古大熊猫到现代大熊猫的进化历程揭示了生物在主动适应环境的过程中进化

D.造成现存大熊猫与古大熊猫基因差异的根本原因是发生了基因突变

5.(2024江西南昌模拟)进化拯救是指生物种群面临致死环境胁迫时,能够通过适应性进化摆脱灭绝命运的过程。右图为某一种群由温和环境到胁迫环境下种群的数量变化曲线,其中方框内点的不同形状表示不同的表型(点越多代表该种群数量越多,字母代表不同阶段)。下列叙述错误的是( )

A.在温和环境中,A阶段种群中较多个体适应环境生存下来

B.种群由A阶段发展到B阶段,不适应环境的个体被淘汰

C.B阶段种群中含有能适应胁迫环境的个体,种群不可能灭绝

D.种群由C阶段发展到D阶段,可能出现了新的可遗传变异

6.(2024浙江杭州模拟改编)将黑色桦尺蛾和浅色桦尺蛾分别标记后,放养在工业污染区和没有污染的非工业区。经过一段时间后,将所释放的蛾尽量收回,统计其数目,结果见下表。下列叙述错误的是( )

地区 浅色桦尺蛾 黑色桦尺蛾

释放数 回收数 释放数 回收数

工业污染区 200 45(22.5%) 200 138(69%)

非工业区 200 146(73%) 200 12(6%)

A.现代生物进化理论提出基因突变为桦尺蛾的进化提供了原材料

B.桦尺蛾的基因突变朝一定方向进行

C.在同一环境中不同颜色桦尺蛾的存活率存在差异

D.该实验说明环境的变化可以使种群中的基因频率发生改变

7.(2024湖南长沙高三期中)金鱼大致分为草种金鱼、龙种金鱼、文种金鱼、蛋种金鱼四类。草种金鱼是其他三种金鱼的祖先,其他三种金鱼都是经过长时间杂交培育出来的。龙种金鱼的特点是眼球比较突出,像灯泡一样;文种金鱼的特点是体型短小、头部有肉瘤、各部位的鱼鳍都较长;蛋种金鱼的特点是背部无鳍,身体看起来像鸭蛋。人类长期选育的过程中,其品种更加繁多。根据现代生物进化理论,下列描述正确的是( )

A.只有基因突变和基因重组才能产生金鱼进化的原材料

B.金鱼产生的变异不能在人类长期选育过程中都保留下来

C.人类长期选育过程中金鱼的基因频率不会发生定向改变

D.人类长期选育形成的种类繁多的新品种之间都存在生殖隔离

8.(2024四川成都三模)自然选择作用于远缘物种可以使其外表变得极其相似,虽然它们没有共同的祖先,但却适应了相同的环境,这种现象被称为趋同进化。如远缘物种A、B在相似环境中,物种A进化为物种M(外表很像物种N),物种B进化为物种N(外表很像物种M)。下列叙述错误的是( )

A.现代生物进化理论认为生物进化是种群基因频率定向改变的结果

B.虽然存在趋同进化,但物种M和物种N的种群中仍存在不同的变异

C.物种M和物种N的外表极其相似,说明二者间已经不存在生殖隔离

D.趋同进化是相同的自然选择作用于不同种群的基因库产生的结果

9.(2024北京朝阳二模)我国科学家从低氧、寒冷的青藏高原不同区域30个遗址中,获得97例青藏高原古代人类个体的基因组,追溯了青藏高原人群的演化历史。研究显示在过去的3 000年中,EPAS1基因在青藏高原人群中的基因频率迅速升高。下列说法正确的是( )

A.青藏高原人群与平原人群之间存在生殖隔离

B.EPAS1基因可能是适应平原环境的关键基因

C.高原环境使得EPAS1基因频率发生定向改变

D.该研究为人群演化提供了细胞水平上的证据

10.(2024重庆渝中三模)2022年7月,南京大学等研究团队确认了我国5.18亿年前澄江动物群中的云南虫是脊椎动物最原始类群,为揭示脊椎动物的起源和早期进化提供了关键证据,下列有关生物起源和进化的说法错误的是( )

A.地球上最早出现的生物都是厌氧的 B.捕食者的存在有利于增加物种多样性

C.研究生物进化最直接的证据是化石 D.最早适应陆地生活的动物是原始爬行类

11.(2024山东潍坊三模)澄江生物群是我国保存完整的寒武纪早期古生物化石群,大型肉食性奇虾类动物在该时期已经高度多样化。下列关于进化的说法,正确的是( )

A.奇虾种群基因频率定向改变即会形成新物种,进化地位越高等,其适应能力越强

B.澄江生物群多样性的形成仅是生物间协同进化的结果

C.达尔文的生物进化论主要包括共同由来学说和自然选择学说

D.寒武纪早期的生物DNA分子差异大小与揭示它们在进化上出现的顺序无关

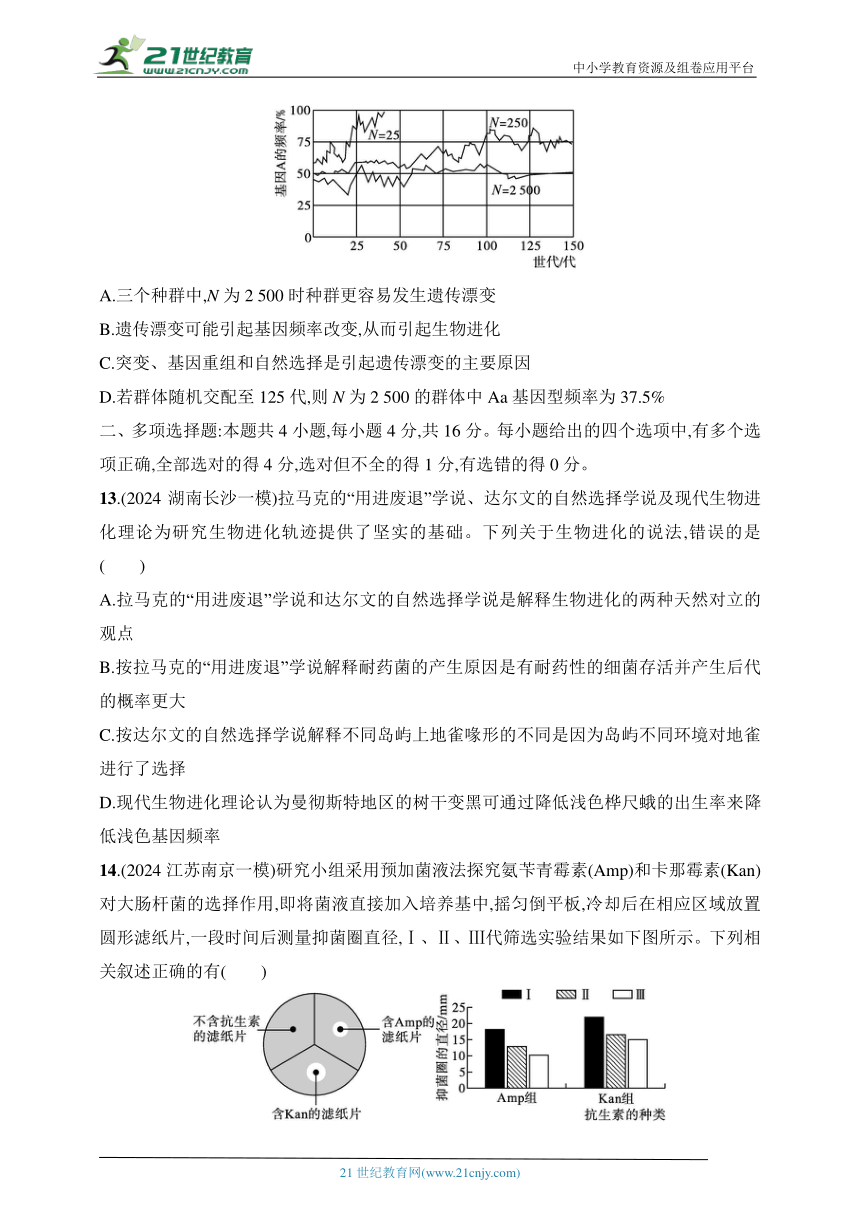

12.(2024湖北黄冈二模)遗传漂变是一种由群体较小和偶然事件而造成的基因频率的随机波动现象。右图表示个体数(N)分别为25、250、2 500时的种群A基因频率的变化。下列叙述正确的是( )

A.三个种群中,N为2 500时种群更容易发生遗传漂变

B.遗传漂变可能引起基因频率改变,从而引起生物进化

C.突变、基因重组和自然选择是引起遗传漂变的主要原因

D.若群体随机交配至125代,则N为2 500的群体中Aa基因型频率为37.5%

二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。每小题给出的四个选项中,有多个选项正确,全部选对的得4分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。

13.(2024湖南长沙一模)拉马克的“用进废退”学说、达尔文的自然选择学说及现代生物进化理论为研究生物进化轨迹提供了坚实的基础。下列关于生物进化的说法,错误的是( )

A.拉马克的“用进废退”学说和达尔文的自然选择学说是解释生物进化的两种天然对立的观点

B.按拉马克的“用进废退”学说解释耐药菌的产生原因是有耐药性的细菌存活并产生后代的概率更大

C.按达尔文的自然选择学说解释不同岛屿上地雀喙形的不同是因为岛屿不同环境对地雀进行了选择

D.现代生物进化理论认为曼彻斯特地区的树干变黑可通过降低浅色桦尺蛾的出生率来降低浅色基因频率

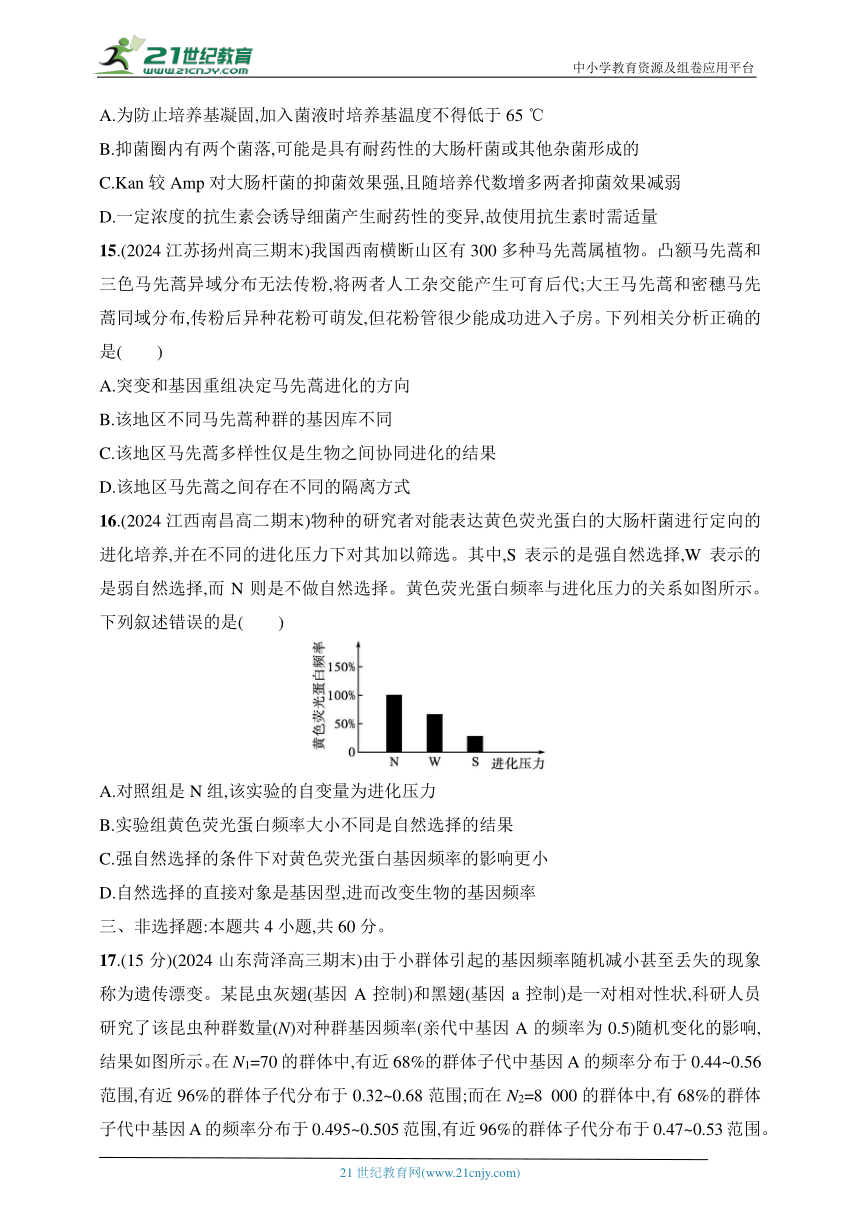

14.(2024江苏南京一模)研究小组采用预加菌液法探究氨苄青霉素(Amp)和卡那霉素(Kan)对大肠杆菌的选择作用,即将菌液直接加入培养基中,摇匀倒平板,冷却后在相应区域放置圆形滤纸片,一段时间后测量抑菌圈直径,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ代筛选实验结果如下图所示。下列相关叙述正确的有( )

A.为防止培养基凝固,加入菌液时培养基温度不得低于65 ℃

B.抑菌圈内有两个菌落,可能是具有耐药性的大肠杆菌或其他杂菌形成的

C.Kan较Amp对大肠杆菌的抑菌效果强,且随培养代数增多两者抑菌效果减弱

D.一定浓度的抗生素会诱导细菌产生耐药性的变异,故使用抗生素时需适量

15.(2024江苏扬州高三期末)我国西南横断山区有300多种马先蒿属植物。凸额马先蒿和三色马先蒿异域分布无法传粉,将两者人工杂交能产生可育后代;大王马先蒿和密穗马先蒿同域分布,传粉后异种花粉可萌发,但花粉管很少能成功进入子房。下列相关分析正确的是( )

A.突变和基因重组决定马先蒿进化的方向

B.该地区不同马先蒿种群的基因库不同

C.该地区马先蒿多样性仅是生物之间协同进化的结果

D.该地区马先蒿之间存在不同的隔离方式

16.(2024江西南昌高二期末)物种的研究者对能表达黄色荧光蛋白的大肠杆菌进行定向的进化培养,并在不同的进化压力下对其加以筛选。其中,S表示的是强自然选择,W表示的是弱自然选择,而N则是不做自然选择。黄色荧光蛋白频率与进化压力的关系如图所示。下列叙述错误的是( )

A.对照组是N组,该实验的自变量为进化压力

B.实验组黄色荧光蛋白频率大小不同是自然选择的结果

C.强自然选择的条件下对黄色荧光蛋白基因频率的影响更小

D.自然选择的直接对象是基因型,进而改变生物的基因频率

三、非选择题:本题共4小题,共60分。

17.(15分)(2024山东菏泽高三期末)由于小群体引起的基因频率随机减小甚至丢失的现象称为遗传漂变。某昆虫灰翅(基因A控制)和黑翅(基因a控制)是一对相对性状,科研人员研究了该昆虫种群数量(N)对种群基因频率(亲代中基因A的频率为0.5)随机变化的影响,结果如图所示。在N1=70的群体中,有近68%的群体子代中基因A的频率分布于0.44~0.56范围,有近96%的群体子代分布于0.32~0.68范围;而在N2=8 000的群体中,有68%的群体子代中基因A的频率分布于0.495~0.505范围,有近96%的群体子代分布于0.47~0.53范围。

(1)基因频率是指在一个种群基因库中, 。

据图分析N1和N2群体中子代基因A的频率分布范围,可得到的结论是 。比较N1、N2群体,更容易发生进化的是 群体。

(2)有一只杂合灰翅个体和一只黑翅个体交配,在产生的后代中,每世代随机保留雌、雄各一个个体。子一代中留下的一雌一雄交配产生的F2足够多的情况下,A基因频率的理论值是 。根据上述数据分析,造成小群体遗传漂变的原因可能是 。

(3)研究发现,种群中出现了突变型的白翅,预测白翅基因频率的变化是 。

18.(15分)碳青霉烯类抗生素是抗菌谱最广,抗菌活性最强的一类抗生素,具有作用效果稳定以及毒性低等特点,已经成为治疗严重细菌感染最主要的抗菌药物之一。随着碳青霉烯类抗菌药物的广泛应用,细菌对碳青霉烯类抗生素的耐药率逐年升高。回答下列问题。

(1)用进化的观点分析,细菌耐药性变异最可能产生于碳青霉烯类抗菌药物广泛使用 (填“前”或“后”),细菌种群耐药率逐渐升高的实质是 。

(2)某学生为研究碳青霉烯类抗生素对细菌的选择作用,做了如下实验:

①取大肠杆菌菌液均匀涂布在已灭菌的培养基平板上,并将平板划分为三个大小一致的区域,各放入一个经碳青霉烯类抗生素处理的相同圆形滤纸片,在适宜条件下培养12~16 h,观察结果(如右图),测量各抑菌圈的直径,并取平均值。为使实验更严谨、达到研究目的,该实验操作需做一个重要改进: 。

②挑取该平板上位于 的菌落,配成菌液,重复上述实验,培养多代,记录每一代培养物抑菌圈的直径。

③预期实验结果:根据抑菌圈大小可判定碳青霉烯类抗生素的抑菌效果,抑菌圈越小,抑菌作用越 。随着培养代数的增加,抑菌圈直径会 。

(3)细菌耐药性变异是有利还是有害取决于 。

19.(15分)据图回答下列有关生物进化的问题。

甲

乙

丙

(1)图甲是某种群在Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ时间段,定期随机抽取100个个体,测得基因型为AA、aa个体数量的变化曲线。在Ⅰ段,A的基因频率是 ,据图判断在Ⅱ段该生物发生了进化,判断的理由是 。

(2)图乙中a、b、c表示自然条件有差异且存在地理隔离的3个地区。a地区物种甲某些个体迁移到b、c地区,经长期进化逐渐形成两个新物种乙、丙。乙和丙是两个物种,依据是 。

(3)图丙中曲线a表示使用诱变剂前青霉菌菌株数和青霉素产量之间的关系,曲线b、c、d表示使用诱变剂后青霉菌菌株数和青霉素产量之间的关系。由曲线a变为曲线b、c、d体现了 。四种菌株中 (填字母)是最符合人们生产要求的变异类型。

20.(15分)随着生命科学技术的不断发展,物种形成、生物多样性发展机制的理论探索也在不断地发展与完善。下图是科学家利用果蝇所做的进化实验,两组实验仅喂养食物不同,其他环境条件一致。

(1)第一期时,甲箱和乙箱中的全部果蝇属于两个 。

(2)经过八代或更长时间之后,甲箱果蝇体色变浅,乙箱果蝇体色变深。再混养时,果蝇的交配择偶出现具有严重的同体色选择偏好,以此推断:(A)甲、乙品系果蝇之间的差异可能体现的是物种多样性,判断的理由是 ;或者(B)甲、乙品系果蝇之间的差异可能体现的是 多样性,判断的理由是虽然交配选择上有体色偏好,但可能依然不影响两者交配的行为与后代的可育性。

(3)经过八代或更长的时间后,两箱中的果蝇体色发生了很大的变化,请用现代生物进化理论解释这一现象出现的原因:两箱分养造成 ,当两箱中果蝇发生变异后,由于食物的差异与 方向的不同,导致 向不同方向积累变化,形成的两个群体体色有很大差异。

答案:

1.C 基因组测序是在分子水平上进行的,可为生物进化提供分子水平上的证据,属于分子水平证据,C项符合题意。

2.D 陆生动物具有灵活的后肢,鲸和海牛后肢退化痕迹的保留,说明了其可能起源于陆生动物,A项正确;人类的盲肠退化可能是由于生活习性的改变,不需要盲肠的消化而使其退化,B项正确;具有痕迹器官的生物说明这些器官在这些生物中存在过,也说明这些生物是从具有这些器官的生物进化而来的,C项正确;蚯蚓没有后肢的痕迹器官,但可能有其他痕迹器官和四足动物类似,也可能蚯蚓和四足动物类似的痕迹器官在进化中消失,所以蚯蚓没有后肢的痕迹器官,不能说明和四足动物没有共同祖先,D项错误。

3.D 自然选择直接作用于个体的表型,但种群是生物进化的基本单位,A项正确;突变的有害和有利不是绝对的,这往往取决于生物的生存环境,B项正确;适应相对性的根本原因是遗传的稳定性与环境不断变化之间的矛盾,如雷鸟换上洁白羽毛的遗传特性与其下雪推迟的环境变化发生矛盾,会使雷鸟更容易被天敌发现被捕食,进而使得原来适应环境的特征变得不适应环境,C项正确;DNA测序无法破解出人类所有遗传病的发病原因,D项错误。

4.C 线粒体DNA的测序结果能为生物的进化提供分子水平上的证据,不同生物的DNA和蛋白质等生物大分子,既有共同点,又存在差异,化石证据结合分子生物学分析,可为大熊猫进化提供更可靠的证据,A项正确;PCR技术能在体外对DNA分子进行大量扩增,因此将化石中提取的线粒体DNA通过PCR进行扩增,能作为测序的材料,B项正确;古大熊猫到现代大熊猫的进化历程揭示了生物适应性的产生过程,适应的形成不具有主动性,C项错误;基因突变是生物变异的根本来源,故造成现存大熊猫与古大熊猫基因差异的根本原因是发生了基因突变,D项正确。

5.C 据图可知,在温和环境中,A阶段种群中较多个体适应环境生存下来,A项正确;种群由A阶段发展到B阶段的过程中,由于自然选择的作用,不适应环境的个体被淘汰,B项正确;在胁迫环境下,B阶段种群含有能适应胁迫环境的个体,但种群仍有可能灭绝,原因是能适应胁迫环境的个体数量可能少于维持种群延续的最小数量,C项错误;与C阶段种群相比,D阶段种群出现了新的表型,该新的表型可能是由可遗传变异引起的,D项正确。

6.B 现代生物进化理论提出基因突变为桦尺蛾的进化提供了原材料,A项正确;基因突变具有不定向性,B项错误;在两个环境中,两种体色的桦尺蛾的回收数都不同,说明在同一环境中不同颜色桦尺蛾的存活率存在差异,C项正确;回收数较高的桦尺蛾的体色不同,说明环境的变化可以使种群中的基因频率发生改变,D项正确。

7.B 突变和基因重组为生物进化提供原材料,突变包括基因突变和染色体变异,A项错误;不可遗传的变异不能传递给下一代,不能保留下来,一些不符合人类要求的可遗传变异也被淘汰,不能保留下来,B项正确;长时间的人工选育会使种群基因频率发生定向改变,并决定生物进化的方向,C项错误;选育出的金鱼新品种性状各异,但其种群基因库不一定有明显差别,题中提到“其他三种金鱼都是经过长时间杂交培育出来的”,说明有些金鱼品种之间还没有形成生殖隔离,D项错误。

8.C 现代生物进化理论认为生物进化的基本单位是种群,生物进化是种群基因频率定向改变的结果,A项正确;趋同进化是指不同物种或不近亲的生物生活在极为相似的环境条件下,经选择作用而出现相似性状的现象,但变异是不定向的,因此虽然存在趋同进化,但物种M和物种N的种群中仍存在不同的变异,B项正确;发生趋同进化后形成的两个物种M和N只是外表相似但是亲缘关系还是较远,不能说明二者间已经不存在生殖隔离,C项错误;趋同进化是远缘不同种生物A、B在相同环境条件下经过相同的选择进化成了M、N两种外形相像的物种,是相同的自然选择作用于不同种群的基因库产生的结果,D项正确。

9.C 青藏高原人群与平原人群为同一物种,不存在生殖隔离,A项错误;在过去的3 000年中,EPAS1基因在青藏高原人群中的基因频率迅速升高,由此说明EPAS1基因可能是适应高原环境的关键基因,B项错误;自然选择使种群的基因频率发生定向的改变并决定生物进化的方向,高原环境使得EPAS1基因频率发生定向改变,C项正确;该研究为人群演化提供了分子水平上的证据,D项错误。

10.D 原始地球的大气中缺少氧气,生物进行的是厌氧呼吸,因此,最早出现的生物都是厌氧的,A项正确;捕食者可以促进进化,增加物种多样性,B项正确;化石是研究进化最直接、最重要的证据,C项正确;大约在4亿年前,由于造山运动使海洋缩小,陆地扩大,一些海洋植物开始适应陆地生活,形成了原始的陆生植物,主要是蕨类植物,随后才出现了适应陆地生活的动物——原始两栖类,D项错误。

11.C 自然选择决定了进化的方向,基因频率的定向改变是生物进化的实质,而新物种形成的标志是形成生殖隔离,自然选择下种群基因频率的定向改变不一定形成新物种,生物无论进化地位如何,都是自然选择的结果,都具有适应能力,在进化地位上越高等的生物,适应能力不一定越强,A项错误;协同进化是不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,导致生物多样性的形成,因此澄江生物群多样性的形成是不同物种间、生物与无机环境之间协同进化的结果,B项错误;达尔文的生物进化论主要包括共同由来学说和自然选择学说,C项正确;寒武纪早期的生物DNA分子差异大小与揭示它们在进化上出现的顺序有关,D项错误。

12.B 从题图中可以看出,种群数量越小越容易发生遗传漂变,N=25的群体更容易发生遗传漂变,且对基因频率的影响更大,A项错误;遗传漂变会造成基因频率的随机波动,可引起基因频率改变,进而引起生物进化,B项正确;群体较小和偶然事件是引起遗传漂变的主要原因,C项错误;第125代时N为2 500的群体中,A的基因频率为50%,a的基因频率为50%,所以Aa基因型频率为2×50%×50%=50%,D项错误。

13.ABD 拉马克的“用进废退”学说和达尔文的自然选择学说既有联系又有区别,并不是天然对立的,比如达尔文就接受了拉马克关于器官用进废退和获得性遗传的观点,A项错误;耐药菌的产生原因是有耐药性的细菌存活并产生后代的概率更大,这是达尔文的自然选择学说的观点,B项错误;按达尔文的自然选择学说解释不同岛屿上地雀喙形的不同是因为岛屿的不同环境对地雀进行了选择,C项正确;按现代生物进化理论认为,曼彻斯特地区的树干变黑可提高浅色桦尺蛾被天敌发现的概率,因此是通过提高其死亡率来降低浅色基因频率,D项错误。

14.BC 温度超过65 ℃会影响菌种的生存,高温甚至能杀死菌种,因此加入菌液时培养基温度不能太高,A项错误;抑菌圈源于抗生素或其他抑菌物质对细菌生长的抑制作用,抑菌圈内有两个菌落,可能是具有耐药性的大肠杆菌或其他杂菌形成的,B项正确;据柱状图可知,Kan组较Amp组抑菌圈的直径更大,说明Kan对大肠杆菌的抑菌效果更强,且随培养代数增多,两者抑菌圈的直径都减小,抑菌效果都减弱,C项正确;细菌繁殖过程中会发生基因突变,产生耐药性变异和不耐药性变异,一定浓度的抗生素会杀死不耐药性变异的细菌个体,耐药性变异的细菌个体保留下来,而不是抗生素会诱导细菌产生耐药性的变异,D项错误。

15.BD 自然选择决定生物进化的方向,A项错误;由于不同种群的表型不同,说明基因可能不同,即基因库不同,B项正确;不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,这就是协同进化,生物多样性的形成是协同进化的结果,因此该地区马先蒿多样性是不同物种之间、生物与无机环境之间协同进化的结果,C项错误;凸额马先蒿和三色马先蒿异域分布,大王马先蒿和密穗马先蒿同域分布,传粉后异种花粉可萌发,但花粉管很少能成功进入子房,说明该地区马先蒿之间存在不同的隔离方式,D项正确。

16.CD 对照组是N组,该实验的自变量为进化压力(自然选择强度),A项正确;实验组黄色荧光蛋白频率大小不同是自然选择的结果,B项正确;与对照组相比,强自然选择的条件下对黄色荧光蛋白基因频率的影响更大,C项错误;自然选择的直接对象是表型,D项错误。

17.答案 (1)某个基因占全部等位基因数的比值 相对于小群体,大群体不容易发生遗传漂变 N1

(2)1/2或1/4或0 由于随机留种,后代的基因频率可能完全不同,从而造成遗传漂变

(3)如果白翅性状适应环境,则该基因频率会增大,如果白翅性状不适应环境,则该基因频率会减小

解析 (1)基因频率是指在一个种群基因库中,某个基因占全部等位基因数的比值。在N1=70的群体中,子代中基因A的频率分布更广,而在N2=8 000的群体中,子代中基因A的频率分布相对比较集中和稳定,说明N1=70的群体更容易发生遗传漂变,更容易发生进化,所以相对于小群体,大群体不容易发生遗传漂变。(2)有一只杂合灰翅个体(Aa)和一只黑翅个体(aa)杂交,子一代的基因型有Aa、aa,所以随机保留雌、雄各一个个体有以下三种情况:Aa与Aa杂交产生的F2足够多的情况下,Aa∶AA∶aa=2∶1∶1,A的基因频率为1/2;Aa与aa杂交产生的F2足够多的情况下,Aa∶aa=1∶1,A的基因频率为1/4;aa与aa杂交产生的F2足够多的情况下,后代全为aa,A的基因频率为0。根据上述数据分析,每世代随机保留雌、雄各一个个体,后代的基因频率可能完全不同,从而造成遗传漂变。(3)种群中出现了突变型的白翅,若该白翅性状适应环境,则该基因频率会增大,若该白翅性状不适应环境,则该基因频率会减小。

18.答案 (1)前 种群基因频率的改变

(2)平板需增加一个区域,在该区域放入一个不用碳青霉烯类抗生素处理的空白圆纸片 靠近抑菌圈边缘 弱 逐渐变小

(3)环境条件

解析 (1)细菌的耐药性变异产生于碳青霉烯类抗菌药物广泛使用前,后经过碳青霉烯类抗菌药物的选择作用,细菌耐药率逐渐升高,其实质是种群基因频率的改变。

(2)①实验设计应遵循对照原则,题目缺少空白对照组,应该在平板上增加一个区域,放入不用碳青霉烯类抗生素处理的空白圆纸片。

②根据抑菌圈的大小,可以判断抗生素的抑菌效果。要挑选该平板上靠近抑菌圈边缘的菌落,培养多代。

③抑菌效果越明显,抑菌圈越大;抑菌圈越小,说明抑菌作用越弱。随着培养代数的增加,碳青霉烯类抗生素的抑菌效果会减弱,故抑菌圈的直径会逐渐变小。

(3)基因突变是不定向的,基因突变的有利或有害取决于生物的生存环境,故细菌耐药性变异的有利和有害是相对的。

19.答案 (1)60% A和a的基因频率发生改变

(2)二者存在生殖隔离

(3)基因突变具有不定向性 d

解析 (1)据图可知,Ⅰ段AA=40个、aa=20个、Aa=40个,AA、Aa、aa各占40%、40%、20%,因此A的基因频率是40%+40%÷2=60%;Ⅲ段AA=20个、aa=40个、Aa=40个,AA、Aa、aa各占20%、40%、40%,因此A的基因频率是20%+40%÷2=40%,Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ过程A和a的基因频率发生改变。

(2)新物种形成的标志是产生生殖隔离,a地区物种甲某些个体迁移到b、c地区,经长期进化逐渐形成两个新物种乙、丙,乙和丙是两个物种,依据是二者存在生殖隔离。

(3)由图丙可知,使用诱变剂处理青霉菌菌株后,既出现低产菌株,也出现高产菌株,说明基因突变具有不定向性,与其他三种变异类型相比,d菌株产量高,是符合人们生产要求的变异类型。

20.答案 (1)种群

(2)交配的同体色偏好,造成两品系果蝇之间发生生殖隔离 遗传(或基因)

(3)地理隔离 自然选择 种群的基因频率

解析 (1)种群是生活在一定区域内的同种生物全部个体的集合,一开始,甲箱果蝇和乙箱果蝇虽然同属于一个物种,但是生活在不同区域内,因此分属于两个种群。

(2)分析题意,经过八代或更长时间之后,甲箱果蝇体色变浅,乙箱果蝇体色变深。再混养时,果蝇的交配择偶出现具有严重的同体色选择偏好,以此推断:(A)甲、乙品系果蝇之间的差异可能体现的是物种多样性,判断的理由是由于交配的同体色偏好,造成两品系果蝇之间发生生殖隔离现象,属于两个物种;(B)甲、乙品系果蝇之间的差异可能体现的是遗传多样性,判断的理由是虽然交配选择上有体色偏好,但可能依然不影响两者交配的行为与后代的可育性。

(3)自然选择决定生物进化的方向,种群进化的实质是种群基因频率改变,分析题意,因为两箱分养造成地理隔离,两品系不能进行基因交流,当两箱中果蝇发生变异后,因为食物的差异与自然选择的方向不同,导致基因频率向不同方向变化,使得两个群体的体色有很大差异。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2025人教版生物必修2

第6章测评

一、单项选择题:本题共12小题,每小题2分,共24分。每小题给出的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的。

1.(2024北京学业考试)2017年,我国科学家对深圳拟兰进行基因组测序,并与其他兰花基因组进行比较,结果可为研究兰花的进化提供( )

A.胚胎学证据 B.古生物化石证据

C.分子水平证据 D.比较解剖学证据

2.(2024浙江高考)痕迹器官是在生物体上已经失去用处,但仍然存在的一些器官。鲸和海牛的后肢已经退化,但体内仍保留着后肢骨痕迹;食草动物的盲肠发达,人类的盲肠已经极度退化,完全失去了消化功能。据此分析,下列叙述错误的是( )

A.后肢退化痕迹的保留说明鲸和海牛起源于陆生动物

B.人类的盲肠退化与进化过程中生活习性的改变有关

C.具有痕迹器官的生物是从具有这些器官的生物进化而来的

D.蚯蚓没有后肢的痕迹器官,所以和四足动物没有共同祖先

3.(2024安徽合肥三模)《物种起源》一书中明确提出,当今地球上的生物都是由共同祖先进化来的,进化是生物为适应生存环境,提高自身在生存环境中的生存率而做出的不懈努力。下列相关叙述错误的是( )

A.自然选择直接作用于个体的表型,但种群是生物进化的基本单位

B.突变的有害和有利不是绝对的,这往往取决于生物的生存环境

C.适应相对性的根本原因是遗传的稳定性与环境不断变化之间的矛盾

D.DNA测序可破解出人类所有遗传病的发病原因,更好地改善人类的健康

4.(2024湖南长沙高二期中)中国科学家在广西获得了一块距今2.4万年的古大熊猫化石。将该化石中提取到的线粒体DNA通过测序分析和比较,发现古大熊猫与现代大熊猫的相关DNA序列高度相似。下列叙述不合理的是( )

A.化石证据结合分子生物学分析,可为大熊猫进化提供更可靠的证据

B.将化石中提取的线粒体DNA通过PCR进行扩增,可作为测序的材料

C.古大熊猫到现代大熊猫的进化历程揭示了生物在主动适应环境的过程中进化

D.造成现存大熊猫与古大熊猫基因差异的根本原因是发生了基因突变

5.(2024江西南昌模拟)进化拯救是指生物种群面临致死环境胁迫时,能够通过适应性进化摆脱灭绝命运的过程。右图为某一种群由温和环境到胁迫环境下种群的数量变化曲线,其中方框内点的不同形状表示不同的表型(点越多代表该种群数量越多,字母代表不同阶段)。下列叙述错误的是( )

A.在温和环境中,A阶段种群中较多个体适应环境生存下来

B.种群由A阶段发展到B阶段,不适应环境的个体被淘汰

C.B阶段种群中含有能适应胁迫环境的个体,种群不可能灭绝

D.种群由C阶段发展到D阶段,可能出现了新的可遗传变异

6.(2024浙江杭州模拟改编)将黑色桦尺蛾和浅色桦尺蛾分别标记后,放养在工业污染区和没有污染的非工业区。经过一段时间后,将所释放的蛾尽量收回,统计其数目,结果见下表。下列叙述错误的是( )

地区 浅色桦尺蛾 黑色桦尺蛾

释放数 回收数 释放数 回收数

工业污染区 200 45(22.5%) 200 138(69%)

非工业区 200 146(73%) 200 12(6%)

A.现代生物进化理论提出基因突变为桦尺蛾的进化提供了原材料

B.桦尺蛾的基因突变朝一定方向进行

C.在同一环境中不同颜色桦尺蛾的存活率存在差异

D.该实验说明环境的变化可以使种群中的基因频率发生改变

7.(2024湖南长沙高三期中)金鱼大致分为草种金鱼、龙种金鱼、文种金鱼、蛋种金鱼四类。草种金鱼是其他三种金鱼的祖先,其他三种金鱼都是经过长时间杂交培育出来的。龙种金鱼的特点是眼球比较突出,像灯泡一样;文种金鱼的特点是体型短小、头部有肉瘤、各部位的鱼鳍都较长;蛋种金鱼的特点是背部无鳍,身体看起来像鸭蛋。人类长期选育的过程中,其品种更加繁多。根据现代生物进化理论,下列描述正确的是( )

A.只有基因突变和基因重组才能产生金鱼进化的原材料

B.金鱼产生的变异不能在人类长期选育过程中都保留下来

C.人类长期选育过程中金鱼的基因频率不会发生定向改变

D.人类长期选育形成的种类繁多的新品种之间都存在生殖隔离

8.(2024四川成都三模)自然选择作用于远缘物种可以使其外表变得极其相似,虽然它们没有共同的祖先,但却适应了相同的环境,这种现象被称为趋同进化。如远缘物种A、B在相似环境中,物种A进化为物种M(外表很像物种N),物种B进化为物种N(外表很像物种M)。下列叙述错误的是( )

A.现代生物进化理论认为生物进化是种群基因频率定向改变的结果

B.虽然存在趋同进化,但物种M和物种N的种群中仍存在不同的变异

C.物种M和物种N的外表极其相似,说明二者间已经不存在生殖隔离

D.趋同进化是相同的自然选择作用于不同种群的基因库产生的结果

9.(2024北京朝阳二模)我国科学家从低氧、寒冷的青藏高原不同区域30个遗址中,获得97例青藏高原古代人类个体的基因组,追溯了青藏高原人群的演化历史。研究显示在过去的3 000年中,EPAS1基因在青藏高原人群中的基因频率迅速升高。下列说法正确的是( )

A.青藏高原人群与平原人群之间存在生殖隔离

B.EPAS1基因可能是适应平原环境的关键基因

C.高原环境使得EPAS1基因频率发生定向改变

D.该研究为人群演化提供了细胞水平上的证据

10.(2024重庆渝中三模)2022年7月,南京大学等研究团队确认了我国5.18亿年前澄江动物群中的云南虫是脊椎动物最原始类群,为揭示脊椎动物的起源和早期进化提供了关键证据,下列有关生物起源和进化的说法错误的是( )

A.地球上最早出现的生物都是厌氧的 B.捕食者的存在有利于增加物种多样性

C.研究生物进化最直接的证据是化石 D.最早适应陆地生活的动物是原始爬行类

11.(2024山东潍坊三模)澄江生物群是我国保存完整的寒武纪早期古生物化石群,大型肉食性奇虾类动物在该时期已经高度多样化。下列关于进化的说法,正确的是( )

A.奇虾种群基因频率定向改变即会形成新物种,进化地位越高等,其适应能力越强

B.澄江生物群多样性的形成仅是生物间协同进化的结果

C.达尔文的生物进化论主要包括共同由来学说和自然选择学说

D.寒武纪早期的生物DNA分子差异大小与揭示它们在进化上出现的顺序无关

12.(2024湖北黄冈二模)遗传漂变是一种由群体较小和偶然事件而造成的基因频率的随机波动现象。右图表示个体数(N)分别为25、250、2 500时的种群A基因频率的变化。下列叙述正确的是( )

A.三个种群中,N为2 500时种群更容易发生遗传漂变

B.遗传漂变可能引起基因频率改变,从而引起生物进化

C.突变、基因重组和自然选择是引起遗传漂变的主要原因

D.若群体随机交配至125代,则N为2 500的群体中Aa基因型频率为37.5%

二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。每小题给出的四个选项中,有多个选项正确,全部选对的得4分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。

13.(2024湖南长沙一模)拉马克的“用进废退”学说、达尔文的自然选择学说及现代生物进化理论为研究生物进化轨迹提供了坚实的基础。下列关于生物进化的说法,错误的是( )

A.拉马克的“用进废退”学说和达尔文的自然选择学说是解释生物进化的两种天然对立的观点

B.按拉马克的“用进废退”学说解释耐药菌的产生原因是有耐药性的细菌存活并产生后代的概率更大

C.按达尔文的自然选择学说解释不同岛屿上地雀喙形的不同是因为岛屿不同环境对地雀进行了选择

D.现代生物进化理论认为曼彻斯特地区的树干变黑可通过降低浅色桦尺蛾的出生率来降低浅色基因频率

14.(2024江苏南京一模)研究小组采用预加菌液法探究氨苄青霉素(Amp)和卡那霉素(Kan)对大肠杆菌的选择作用,即将菌液直接加入培养基中,摇匀倒平板,冷却后在相应区域放置圆形滤纸片,一段时间后测量抑菌圈直径,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ代筛选实验结果如下图所示。下列相关叙述正确的有( )

A.为防止培养基凝固,加入菌液时培养基温度不得低于65 ℃

B.抑菌圈内有两个菌落,可能是具有耐药性的大肠杆菌或其他杂菌形成的

C.Kan较Amp对大肠杆菌的抑菌效果强,且随培养代数增多两者抑菌效果减弱

D.一定浓度的抗生素会诱导细菌产生耐药性的变异,故使用抗生素时需适量

15.(2024江苏扬州高三期末)我国西南横断山区有300多种马先蒿属植物。凸额马先蒿和三色马先蒿异域分布无法传粉,将两者人工杂交能产生可育后代;大王马先蒿和密穗马先蒿同域分布,传粉后异种花粉可萌发,但花粉管很少能成功进入子房。下列相关分析正确的是( )

A.突变和基因重组决定马先蒿进化的方向

B.该地区不同马先蒿种群的基因库不同

C.该地区马先蒿多样性仅是生物之间协同进化的结果

D.该地区马先蒿之间存在不同的隔离方式

16.(2024江西南昌高二期末)物种的研究者对能表达黄色荧光蛋白的大肠杆菌进行定向的进化培养,并在不同的进化压力下对其加以筛选。其中,S表示的是强自然选择,W表示的是弱自然选择,而N则是不做自然选择。黄色荧光蛋白频率与进化压力的关系如图所示。下列叙述错误的是( )

A.对照组是N组,该实验的自变量为进化压力

B.实验组黄色荧光蛋白频率大小不同是自然选择的结果

C.强自然选择的条件下对黄色荧光蛋白基因频率的影响更小

D.自然选择的直接对象是基因型,进而改变生物的基因频率

三、非选择题:本题共4小题,共60分。

17.(15分)(2024山东菏泽高三期末)由于小群体引起的基因频率随机减小甚至丢失的现象称为遗传漂变。某昆虫灰翅(基因A控制)和黑翅(基因a控制)是一对相对性状,科研人员研究了该昆虫种群数量(N)对种群基因频率(亲代中基因A的频率为0.5)随机变化的影响,结果如图所示。在N1=70的群体中,有近68%的群体子代中基因A的频率分布于0.44~0.56范围,有近96%的群体子代分布于0.32~0.68范围;而在N2=8 000的群体中,有68%的群体子代中基因A的频率分布于0.495~0.505范围,有近96%的群体子代分布于0.47~0.53范围。

(1)基因频率是指在一个种群基因库中, 。

据图分析N1和N2群体中子代基因A的频率分布范围,可得到的结论是 。比较N1、N2群体,更容易发生进化的是 群体。

(2)有一只杂合灰翅个体和一只黑翅个体交配,在产生的后代中,每世代随机保留雌、雄各一个个体。子一代中留下的一雌一雄交配产生的F2足够多的情况下,A基因频率的理论值是 。根据上述数据分析,造成小群体遗传漂变的原因可能是 。

(3)研究发现,种群中出现了突变型的白翅,预测白翅基因频率的变化是 。

18.(15分)碳青霉烯类抗生素是抗菌谱最广,抗菌活性最强的一类抗生素,具有作用效果稳定以及毒性低等特点,已经成为治疗严重细菌感染最主要的抗菌药物之一。随着碳青霉烯类抗菌药物的广泛应用,细菌对碳青霉烯类抗生素的耐药率逐年升高。回答下列问题。

(1)用进化的观点分析,细菌耐药性变异最可能产生于碳青霉烯类抗菌药物广泛使用 (填“前”或“后”),细菌种群耐药率逐渐升高的实质是 。

(2)某学生为研究碳青霉烯类抗生素对细菌的选择作用,做了如下实验:

①取大肠杆菌菌液均匀涂布在已灭菌的培养基平板上,并将平板划分为三个大小一致的区域,各放入一个经碳青霉烯类抗生素处理的相同圆形滤纸片,在适宜条件下培养12~16 h,观察结果(如右图),测量各抑菌圈的直径,并取平均值。为使实验更严谨、达到研究目的,该实验操作需做一个重要改进: 。

②挑取该平板上位于 的菌落,配成菌液,重复上述实验,培养多代,记录每一代培养物抑菌圈的直径。

③预期实验结果:根据抑菌圈大小可判定碳青霉烯类抗生素的抑菌效果,抑菌圈越小,抑菌作用越 。随着培养代数的增加,抑菌圈直径会 。

(3)细菌耐药性变异是有利还是有害取决于 。

19.(15分)据图回答下列有关生物进化的问题。

甲

乙

丙

(1)图甲是某种群在Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ时间段,定期随机抽取100个个体,测得基因型为AA、aa个体数量的变化曲线。在Ⅰ段,A的基因频率是 ,据图判断在Ⅱ段该生物发生了进化,判断的理由是 。

(2)图乙中a、b、c表示自然条件有差异且存在地理隔离的3个地区。a地区物种甲某些个体迁移到b、c地区,经长期进化逐渐形成两个新物种乙、丙。乙和丙是两个物种,依据是 。

(3)图丙中曲线a表示使用诱变剂前青霉菌菌株数和青霉素产量之间的关系,曲线b、c、d表示使用诱变剂后青霉菌菌株数和青霉素产量之间的关系。由曲线a变为曲线b、c、d体现了 。四种菌株中 (填字母)是最符合人们生产要求的变异类型。

20.(15分)随着生命科学技术的不断发展,物种形成、生物多样性发展机制的理论探索也在不断地发展与完善。下图是科学家利用果蝇所做的进化实验,两组实验仅喂养食物不同,其他环境条件一致。

(1)第一期时,甲箱和乙箱中的全部果蝇属于两个 。

(2)经过八代或更长时间之后,甲箱果蝇体色变浅,乙箱果蝇体色变深。再混养时,果蝇的交配择偶出现具有严重的同体色选择偏好,以此推断:(A)甲、乙品系果蝇之间的差异可能体现的是物种多样性,判断的理由是 ;或者(B)甲、乙品系果蝇之间的差异可能体现的是 多样性,判断的理由是虽然交配选择上有体色偏好,但可能依然不影响两者交配的行为与后代的可育性。

(3)经过八代或更长的时间后,两箱中的果蝇体色发生了很大的变化,请用现代生物进化理论解释这一现象出现的原因:两箱分养造成 ,当两箱中果蝇发生变异后,由于食物的差异与 方向的不同,导致 向不同方向积累变化,形成的两个群体体色有很大差异。

答案:

1.C 基因组测序是在分子水平上进行的,可为生物进化提供分子水平上的证据,属于分子水平证据,C项符合题意。

2.D 陆生动物具有灵活的后肢,鲸和海牛后肢退化痕迹的保留,说明了其可能起源于陆生动物,A项正确;人类的盲肠退化可能是由于生活习性的改变,不需要盲肠的消化而使其退化,B项正确;具有痕迹器官的生物说明这些器官在这些生物中存在过,也说明这些生物是从具有这些器官的生物进化而来的,C项正确;蚯蚓没有后肢的痕迹器官,但可能有其他痕迹器官和四足动物类似,也可能蚯蚓和四足动物类似的痕迹器官在进化中消失,所以蚯蚓没有后肢的痕迹器官,不能说明和四足动物没有共同祖先,D项错误。

3.D 自然选择直接作用于个体的表型,但种群是生物进化的基本单位,A项正确;突变的有害和有利不是绝对的,这往往取决于生物的生存环境,B项正确;适应相对性的根本原因是遗传的稳定性与环境不断变化之间的矛盾,如雷鸟换上洁白羽毛的遗传特性与其下雪推迟的环境变化发生矛盾,会使雷鸟更容易被天敌发现被捕食,进而使得原来适应环境的特征变得不适应环境,C项正确;DNA测序无法破解出人类所有遗传病的发病原因,D项错误。

4.C 线粒体DNA的测序结果能为生物的进化提供分子水平上的证据,不同生物的DNA和蛋白质等生物大分子,既有共同点,又存在差异,化石证据结合分子生物学分析,可为大熊猫进化提供更可靠的证据,A项正确;PCR技术能在体外对DNA分子进行大量扩增,因此将化石中提取的线粒体DNA通过PCR进行扩增,能作为测序的材料,B项正确;古大熊猫到现代大熊猫的进化历程揭示了生物适应性的产生过程,适应的形成不具有主动性,C项错误;基因突变是生物变异的根本来源,故造成现存大熊猫与古大熊猫基因差异的根本原因是发生了基因突变,D项正确。

5.C 据图可知,在温和环境中,A阶段种群中较多个体适应环境生存下来,A项正确;种群由A阶段发展到B阶段的过程中,由于自然选择的作用,不适应环境的个体被淘汰,B项正确;在胁迫环境下,B阶段种群含有能适应胁迫环境的个体,但种群仍有可能灭绝,原因是能适应胁迫环境的个体数量可能少于维持种群延续的最小数量,C项错误;与C阶段种群相比,D阶段种群出现了新的表型,该新的表型可能是由可遗传变异引起的,D项正确。

6.B 现代生物进化理论提出基因突变为桦尺蛾的进化提供了原材料,A项正确;基因突变具有不定向性,B项错误;在两个环境中,两种体色的桦尺蛾的回收数都不同,说明在同一环境中不同颜色桦尺蛾的存活率存在差异,C项正确;回收数较高的桦尺蛾的体色不同,说明环境的变化可以使种群中的基因频率发生改变,D项正确。

7.B 突变和基因重组为生物进化提供原材料,突变包括基因突变和染色体变异,A项错误;不可遗传的变异不能传递给下一代,不能保留下来,一些不符合人类要求的可遗传变异也被淘汰,不能保留下来,B项正确;长时间的人工选育会使种群基因频率发生定向改变,并决定生物进化的方向,C项错误;选育出的金鱼新品种性状各异,但其种群基因库不一定有明显差别,题中提到“其他三种金鱼都是经过长时间杂交培育出来的”,说明有些金鱼品种之间还没有形成生殖隔离,D项错误。

8.C 现代生物进化理论认为生物进化的基本单位是种群,生物进化是种群基因频率定向改变的结果,A项正确;趋同进化是指不同物种或不近亲的生物生活在极为相似的环境条件下,经选择作用而出现相似性状的现象,但变异是不定向的,因此虽然存在趋同进化,但物种M和物种N的种群中仍存在不同的变异,B项正确;发生趋同进化后形成的两个物种M和N只是外表相似但是亲缘关系还是较远,不能说明二者间已经不存在生殖隔离,C项错误;趋同进化是远缘不同种生物A、B在相同环境条件下经过相同的选择进化成了M、N两种外形相像的物种,是相同的自然选择作用于不同种群的基因库产生的结果,D项正确。

9.C 青藏高原人群与平原人群为同一物种,不存在生殖隔离,A项错误;在过去的3 000年中,EPAS1基因在青藏高原人群中的基因频率迅速升高,由此说明EPAS1基因可能是适应高原环境的关键基因,B项错误;自然选择使种群的基因频率发生定向的改变并决定生物进化的方向,高原环境使得EPAS1基因频率发生定向改变,C项正确;该研究为人群演化提供了分子水平上的证据,D项错误。

10.D 原始地球的大气中缺少氧气,生物进行的是厌氧呼吸,因此,最早出现的生物都是厌氧的,A项正确;捕食者可以促进进化,增加物种多样性,B项正确;化石是研究进化最直接、最重要的证据,C项正确;大约在4亿年前,由于造山运动使海洋缩小,陆地扩大,一些海洋植物开始适应陆地生活,形成了原始的陆生植物,主要是蕨类植物,随后才出现了适应陆地生活的动物——原始两栖类,D项错误。

11.C 自然选择决定了进化的方向,基因频率的定向改变是生物进化的实质,而新物种形成的标志是形成生殖隔离,自然选择下种群基因频率的定向改变不一定形成新物种,生物无论进化地位如何,都是自然选择的结果,都具有适应能力,在进化地位上越高等的生物,适应能力不一定越强,A项错误;协同进化是不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,导致生物多样性的形成,因此澄江生物群多样性的形成是不同物种间、生物与无机环境之间协同进化的结果,B项错误;达尔文的生物进化论主要包括共同由来学说和自然选择学说,C项正确;寒武纪早期的生物DNA分子差异大小与揭示它们在进化上出现的顺序有关,D项错误。

12.B 从题图中可以看出,种群数量越小越容易发生遗传漂变,N=25的群体更容易发生遗传漂变,且对基因频率的影响更大,A项错误;遗传漂变会造成基因频率的随机波动,可引起基因频率改变,进而引起生物进化,B项正确;群体较小和偶然事件是引起遗传漂变的主要原因,C项错误;第125代时N为2 500的群体中,A的基因频率为50%,a的基因频率为50%,所以Aa基因型频率为2×50%×50%=50%,D项错误。

13.ABD 拉马克的“用进废退”学说和达尔文的自然选择学说既有联系又有区别,并不是天然对立的,比如达尔文就接受了拉马克关于器官用进废退和获得性遗传的观点,A项错误;耐药菌的产生原因是有耐药性的细菌存活并产生后代的概率更大,这是达尔文的自然选择学说的观点,B项错误;按达尔文的自然选择学说解释不同岛屿上地雀喙形的不同是因为岛屿的不同环境对地雀进行了选择,C项正确;按现代生物进化理论认为,曼彻斯特地区的树干变黑可提高浅色桦尺蛾被天敌发现的概率,因此是通过提高其死亡率来降低浅色基因频率,D项错误。

14.BC 温度超过65 ℃会影响菌种的生存,高温甚至能杀死菌种,因此加入菌液时培养基温度不能太高,A项错误;抑菌圈源于抗生素或其他抑菌物质对细菌生长的抑制作用,抑菌圈内有两个菌落,可能是具有耐药性的大肠杆菌或其他杂菌形成的,B项正确;据柱状图可知,Kan组较Amp组抑菌圈的直径更大,说明Kan对大肠杆菌的抑菌效果更强,且随培养代数增多,两者抑菌圈的直径都减小,抑菌效果都减弱,C项正确;细菌繁殖过程中会发生基因突变,产生耐药性变异和不耐药性变异,一定浓度的抗生素会杀死不耐药性变异的细菌个体,耐药性变异的细菌个体保留下来,而不是抗生素会诱导细菌产生耐药性的变异,D项错误。

15.BD 自然选择决定生物进化的方向,A项错误;由于不同种群的表型不同,说明基因可能不同,即基因库不同,B项正确;不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,这就是协同进化,生物多样性的形成是协同进化的结果,因此该地区马先蒿多样性是不同物种之间、生物与无机环境之间协同进化的结果,C项错误;凸额马先蒿和三色马先蒿异域分布,大王马先蒿和密穗马先蒿同域分布,传粉后异种花粉可萌发,但花粉管很少能成功进入子房,说明该地区马先蒿之间存在不同的隔离方式,D项正确。

16.CD 对照组是N组,该实验的自变量为进化压力(自然选择强度),A项正确;实验组黄色荧光蛋白频率大小不同是自然选择的结果,B项正确;与对照组相比,强自然选择的条件下对黄色荧光蛋白基因频率的影响更大,C项错误;自然选择的直接对象是表型,D项错误。

17.答案 (1)某个基因占全部等位基因数的比值 相对于小群体,大群体不容易发生遗传漂变 N1

(2)1/2或1/4或0 由于随机留种,后代的基因频率可能完全不同,从而造成遗传漂变

(3)如果白翅性状适应环境,则该基因频率会增大,如果白翅性状不适应环境,则该基因频率会减小

解析 (1)基因频率是指在一个种群基因库中,某个基因占全部等位基因数的比值。在N1=70的群体中,子代中基因A的频率分布更广,而在N2=8 000的群体中,子代中基因A的频率分布相对比较集中和稳定,说明N1=70的群体更容易发生遗传漂变,更容易发生进化,所以相对于小群体,大群体不容易发生遗传漂变。(2)有一只杂合灰翅个体(Aa)和一只黑翅个体(aa)杂交,子一代的基因型有Aa、aa,所以随机保留雌、雄各一个个体有以下三种情况:Aa与Aa杂交产生的F2足够多的情况下,Aa∶AA∶aa=2∶1∶1,A的基因频率为1/2;Aa与aa杂交产生的F2足够多的情况下,Aa∶aa=1∶1,A的基因频率为1/4;aa与aa杂交产生的F2足够多的情况下,后代全为aa,A的基因频率为0。根据上述数据分析,每世代随机保留雌、雄各一个个体,后代的基因频率可能完全不同,从而造成遗传漂变。(3)种群中出现了突变型的白翅,若该白翅性状适应环境,则该基因频率会增大,若该白翅性状不适应环境,则该基因频率会减小。

18.答案 (1)前 种群基因频率的改变

(2)平板需增加一个区域,在该区域放入一个不用碳青霉烯类抗生素处理的空白圆纸片 靠近抑菌圈边缘 弱 逐渐变小

(3)环境条件

解析 (1)细菌的耐药性变异产生于碳青霉烯类抗菌药物广泛使用前,后经过碳青霉烯类抗菌药物的选择作用,细菌耐药率逐渐升高,其实质是种群基因频率的改变。

(2)①实验设计应遵循对照原则,题目缺少空白对照组,应该在平板上增加一个区域,放入不用碳青霉烯类抗生素处理的空白圆纸片。

②根据抑菌圈的大小,可以判断抗生素的抑菌效果。要挑选该平板上靠近抑菌圈边缘的菌落,培养多代。

③抑菌效果越明显,抑菌圈越大;抑菌圈越小,说明抑菌作用越弱。随着培养代数的增加,碳青霉烯类抗生素的抑菌效果会减弱,故抑菌圈的直径会逐渐变小。

(3)基因突变是不定向的,基因突变的有利或有害取决于生物的生存环境,故细菌耐药性变异的有利和有害是相对的。

19.答案 (1)60% A和a的基因频率发生改变

(2)二者存在生殖隔离

(3)基因突变具有不定向性 d

解析 (1)据图可知,Ⅰ段AA=40个、aa=20个、Aa=40个,AA、Aa、aa各占40%、40%、20%,因此A的基因频率是40%+40%÷2=60%;Ⅲ段AA=20个、aa=40个、Aa=40个,AA、Aa、aa各占20%、40%、40%,因此A的基因频率是20%+40%÷2=40%,Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ过程A和a的基因频率发生改变。

(2)新物种形成的标志是产生生殖隔离,a地区物种甲某些个体迁移到b、c地区,经长期进化逐渐形成两个新物种乙、丙,乙和丙是两个物种,依据是二者存在生殖隔离。

(3)由图丙可知,使用诱变剂处理青霉菌菌株后,既出现低产菌株,也出现高产菌株,说明基因突变具有不定向性,与其他三种变异类型相比,d菌株产量高,是符合人们生产要求的变异类型。

20.答案 (1)种群

(2)交配的同体色偏好,造成两品系果蝇之间发生生殖隔离 遗传(或基因)

(3)地理隔离 自然选择 种群的基因频率

解析 (1)种群是生活在一定区域内的同种生物全部个体的集合,一开始,甲箱果蝇和乙箱果蝇虽然同属于一个物种,但是生活在不同区域内,因此分属于两个种群。

(2)分析题意,经过八代或更长时间之后,甲箱果蝇体色变浅,乙箱果蝇体色变深。再混养时,果蝇的交配择偶出现具有严重的同体色选择偏好,以此推断:(A)甲、乙品系果蝇之间的差异可能体现的是物种多样性,判断的理由是由于交配的同体色偏好,造成两品系果蝇之间发生生殖隔离现象,属于两个物种;(B)甲、乙品系果蝇之间的差异可能体现的是遗传多样性,判断的理由是虽然交配选择上有体色偏好,但可能依然不影响两者交配的行为与后代的可育性。

(3)自然选择决定生物进化的方向,种群进化的实质是种群基因频率改变,分析题意,因为两箱分养造成地理隔离,两品系不能进行基因交流,当两箱中果蝇发生变异后,因为食物的差异与自然选择的方向不同,导致基因频率向不同方向变化,使得两个群体的体色有很大差异。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第1章 遗传因子的发现

- 第1节 孟德尔的豌豆杂交实验(一)

- 第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二)

- 第2章 基因和染色体的关系

- 第1节 减数分裂和受精作用

- 第2节 基因在染色体上

- 第3节 伴性遗传

- 第3章 基因的本质

- 第1节 DNA是主要的遗传物质

- 第2节 DNA的结构

- 第3节 DNA的复制

- 第4节 基因通常是有遗传效应的DNA片段

- 第4章 基因的表达

- 第1节 基因指导蛋白质的合成

- 第2节 基因表达与性状的关系

- 第5章 基因突变及其他变异

- 第1节 基因突变和基因重组

- 第2节 染色体变异

- 第3节 人类遗传病

- 第6章 生物的进化

- 第1节 生物有共同祖先的证据

- 第2节 自然选择与适应的形成

- 第3节 种群基因组成的变化与物种的形成

- 第4节 协同进化与生物多样性的形成