10.1《兰亭集序》课件(共74张PPT)

文档属性

| 名称 | 10.1《兰亭集序》课件(共74张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 122.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-16 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共74张PPT)

了解王羲之的生平经历及本文写作背景;掌握文中出现的文言知识,积累相关文化常识。

疏通课文,把握内容,理清文章结构;体会作者由“乐”到“痛”到“悲”的感情变化。

体会本文语言、声韵之美和骈散结合的清新文风。

深入理解作者在感情的起伏变化中寄托的的生命感悟认识作者深沉感叹中所蕴涵的积极情绪。

学习目标

了解作者及轶事趣闻,创作背景,文章体例。

知人论世

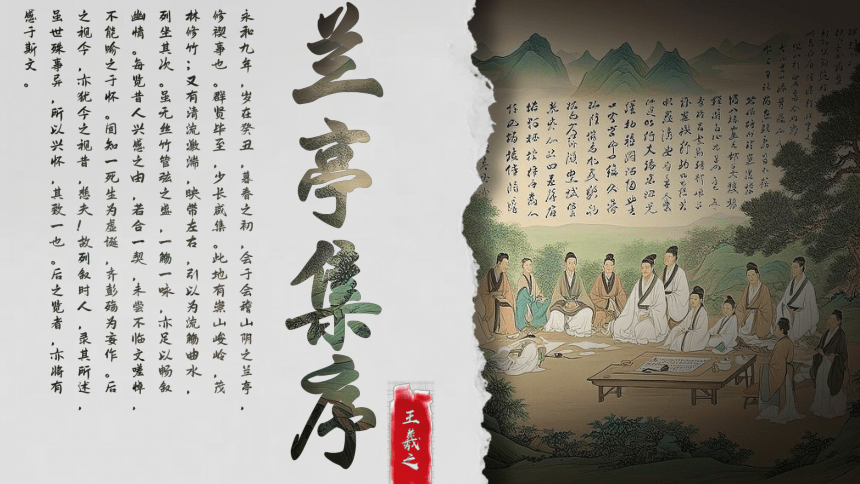

《兰亭集序》

唐人冯承素摹本,北京故宫博物院收藏

“飘若浮云,矫若惊龙”

天

下

第

一

行

书

王羲之的《兰亭集序》既是书中极品,又是文中上品。据历史记载,唐太宗千方百计搜觅真迹,并日夜赏玩临摹之,以至形成了宫廷上下竞相临书的盛况。唐太宗驾崩,此真迹又作为殉葬品埋入地下,后来此墓被盗,真迹永远失踪,成为千古恨事!

共28行,324字,因是草稿,无意于求工,故潇洒自然,点画富于变化。重字皆作别构,其中尤以二十个“之”字,写法个个不同,或端整如楷,或流利似草,变化不一,尽态极妍。通篇章法、结构、用笔虽各自称雄,但互不侵夺,配合默契,显示出浓轩得体,圆润流畅,充分表现出晋人潇洒自然的风致,无愧于“天下第一行书”称号。

《兰亭集序》下落

王羲之将《兰亭集序》视为传家之宝,并代代相传,一直到王家的七世孙智永手中。可是,智永不知何故在绍兴云门寺出家为僧,身后自然没有子嗣,就将祖传真本传给了弟子——辨才和尚,他在房梁上凿开一个暗阁,然后将《兰亭序》藏在里面。

到了唐朝初年,李世民大量搜集王羲之书法珍宝,经常临习,对《兰亭集序》这一真迹更是仰慕,多次重金悬赏索求,但一直没有结果。后查出《兰亭集序》真迹在辨才和尚手中,李世民火速命人带着礼物前往云门寺,他提出条件:只要把《兰亭序》给我,金银财宝官位随便挑,用大车拉都行,除了朕的皇位之外,其他条件随便你提!但辩才和尚对师父很忠心,始终就是一句话:“对不起,没有啦,我不知道”!李世民因此茶饭不思,后宰相房玄龄为他推荐了“诡计多端”的监察御史萧翼!从此引出一段唐太宗骗取《兰亭集序》的传奇故事,原迹随唐太宗陪葬昭陵的故事。这一段故事,更增添了《兰亭集序》的传奇色彩和神秘气氛。

作者简介

王羲之(303-361,一作321-379)东晋书法家,字逸少,有“书圣”之称。原籍琅琊人(今属山东临沂),居会稽山阴(浙江绍兴)。官至右军将军,会稽内史,人称“王右军”。

他出身于两晋的名门望族。王羲之12岁时经父亲传授笔法论,领悟能力很强。他小时候就跟从当时著名的女书法家卫夫人学习书法。以后他渡江北游名山,博采众长,观摩学习“兼撮众法,备成一家”,达到了“贵越群品,古今莫二”的高度。

其书法兼善隶、草、楷、行各体,精研体势,广采众长,摆脱了汉魏笔风,自成一家,影响深远。风格平和自然,笔势委婉含蓄,遒美健秀。论者称其笔势,以为“飘若浮云,矫若惊龙” ,创造出“天质自然,丰神盖代”的行书。

代表作《兰亭序》被誉为“天下第一行书”。在书法史上,他与其子王献之合称为“二王”。

书法天花板,天才的背后藏着入木三分的努力

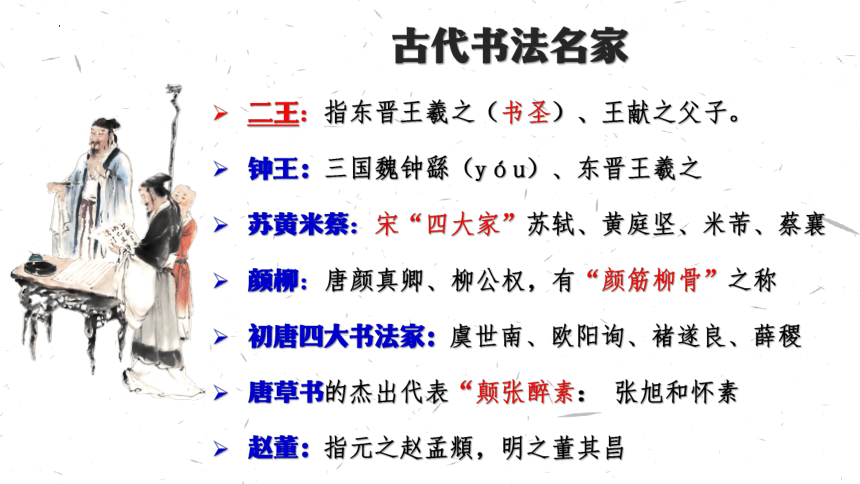

古代书法名家

二王:指东晋王羲之(书圣)、王献之父子。

钟王:三国魏钟繇(yóu)、东晋王羲之

苏黄米蔡:宋“四大家”苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄

颜柳:唐颜真卿、柳公权,有“颜筋柳骨”之称

初唐四大书法家:虞世南、欧阳询、褚遂良、薛稷

唐草书的杰出代表“颠张醉素: 张旭和怀素

赵董:指元之赵孟睿?髦??洳?

晋代的大士族郗(chī)鉴欲与王氏家族联姻,就派了门生到王家去择婿。

王导让来人到东厢下逐一观察他的子侄。 门生回去后对郗鉴回报说:“王氏的诸少年都不错。他们听说来人是郗家派来选女婿的,都一个个神态矜持。只有一个人在东床上袒胸露腹地吃东西,好像不知道有这回事一样。” 郗鉴听了,说:“这就是我要找的佳婿。”后来一打听,知道坦腹而食的人是王羲之,就把女儿嫁给了他。

轶事趣闻---坦腹东床

成语——东床快婿

王羲之7岁开始练习书法,勤奋好学。17岁时,他把父亲秘藏的前代书法论著偷来阅读,看熟了就练着写。他每天坐在池子边练字,送走黄昏,迎来黎明,不知写完了多少墨水,写烂了多少笔头。他每天练完字就在池水里洗笔,天长日久竟将一池水都洗成了墨色。

轶事趣闻---墨池传说

轶事趣闻---以书换鹅

王羲之听说山阴有一位道士养了十几只好鹅,就特地跑到道观去欣赏,并且不惜重金,希望道士把鹅卖给他。但是无论王羲之如何请求,道士就是不肯。后来道士说:“若你帮我写一部《道德经》,我就把鹅送给你。” 王羲之听了,非常高兴,说:“这有什么困难,你为何不早说?”立刻进道观写字,完成后才欢欢喜喜地赶着这群鹅回家。

轶事趣闻---入木三分

传说当时的皇帝要到北郊去祭祀,让王羲之把祝词写在一块木板上,再派工人雕刻。刻字者把木板削了一层又一层,发现王羲之的书法墨迹一直印到木板里面去了。他削进三分深度才见底,木工惊叹王羲之的笔力雄劲,书法技艺炉火纯青,笔锋力度竟能入木三分。

入木三分:形容书法笔力刚劲有力,也比喻对文章或事物见解深刻,透彻。

轶事趣闻---以书换鹅

王羲之喜爱养鹅,固然是文人雅事、陶冶情操,更为关键的是,他从鹅的体态、行走、游泳等姿势中,体会出书法运笔的奥妙,领悟到书法执笔、运笔的道理。他认为执笔时食指要像鹅头那样昂扬微曲,运笔时则要像鹅掌拨水,方能使精神贯注於笔端。

“羲之爱鹅”后来被当作文人雅士情趣生活的体现,后人将其与“陶渊明爱菊、周茂叔爱莲、林和靖(林逋“梅妻鹤子”《山园小梅》)爱鹤”并称,是为“四爱” 。

陶渊明爱菊

王羲之爱鹅

周敦颐爱莲

林和靖爱鹤

写作背景

晋穆帝永和九年(353年)农历三月初三,“初渡浙江有终焉之志”的王羲之,曾在会稽山阴的兰亭(今绍兴城外的兰渚山下),与名流高士谢安、孙绰等四十一人举行风雅集会。与会者临流赋诗,各抒怀抱,抄录成集,大家公推此次聚会的召集人,德高望重的王羲之写一序文,记录这次雅集,即《兰亭集序》。

魏晋南北朝是中国历史上政权更迭最频繁的时期,社会陷入了旷日持久的混乱中,百姓在生死线上煎熬、挣扎。浓厚的死亡意识笼罩着这一时代的人,他们对死的恐惧和由之引发的对生的焦虑,达到了前所未有的程度。士大夫们不满现状,普遍崇尚老庄,追求清静无为自由放任的生活。

正是在这种人文思潮里,魏晋人在看似颓废、消极悲观的死亡感慨中,深藏着他们对人生、生命强烈执着的追求和留恋这种追求和留恋可以说是一种源自死亡意识的“悲怆的美丽”。但王羲之一反“清虚寡欲,尤善玄言”的风气和追求骈体的形式主义之气,抒写了一篇情真语笃,朴素自然的优美散文《兰亭集序》,不但在东晋文坛上占有一席之地,而且在中国文学史上享有崇高声誉。

古人每年三月上旬巳日(三月初三),在水边洗濯,祓除不祥,称为“祓(fú)禊”、“修禊”。这一习俗后来发展为暮春之初在水边宴饮嬉游。

晋穆帝永和九年(353)三月三日的兰亭之会就是如此。此次聚会名流荟萃,规模宏大,王羲之和谢安、孙绰、许询及王羲之子侄献之、凝之、涣之、元之等41位文人墨客及社会名士。聚会的目的主要是欣赏山水,饮酒赋诗。为了增加趣味,采取流觞赋诗的方法,流觞所至,即席赋诗。

作诗的规矩当是每人作四、五言诗各一首。此次聚会,王羲之、谢安、孙绰等11人成四、五言诗各一首;郗昙等15人各成诗一首;谢瑰、卞迪等16人诗不成,罚酒三巨觥。共成诗37首,编为《兰亭集》。由王羲之作序324字,以记之。

写作背景

《兰亭集序》的由来

题目解读

1.何谓“兰亭”?

东晋位于会稽郡山阴,今绍兴城外的兰渚山下。

兰渚之亭

2.如何理解“集”?

集会,此指暮春时诸生会于会稽山阴行修禊的聚会。

修禊

古代民俗,于农历三月上旬的巳日(三国魏以后始固定为三月初三)到水边嬉戏,以祓除不祥,称为“修禊”。

“是月(三月)上巳,官民皆洁于东流水上,曰洗濯祓除,去宿垢,为大洁。” ——《后汉书·礼仪志》

《兰亭集序》是一篇序言。“序言”简称“序”,也叫前言,属实用文体,同“跋”是一类, “跋”相当于后记。

其作用在于推荐介绍某人著作或某一材料,说明写作过程、写作目的、主要内容或说明一些同书本有关的事情,帮助读者更好地去阅读或理解。

序言,有自己作的,叫“自序”;也有请他人写的,叫“他序”,他序除了介绍著作外,往往还有一些评价的内容。

文体知识—序

书序,为书做的序言,说明编写的情况、目的、介绍内容。如欧阳修《五代史伶官传序》 。

诗序,是写在诗歌前面的序,如《孔雀东南飞》。

赠序,临别赠言,勉励、推崇、赞许,如《送东阳马生序》。

宴集序,古人饮宴,常一同赋诗,集结成册,再推举一人作序。如《兰亭集序》《滕王阁序》。(本文属于山水游记散文——宴集序)

作为书序,本文介绍了作诗的缘由,成书经过,成书意义。

本文由宴游活动谈到生死观,善于借题发挥,论及人生的意义。这便是《兰亭集序》与一般书序不同之处。

文体知识—序

听读课文,标注字音,标注重点字词

整体感知结构层次和情感变化

初步感知

永和九年,岁在癸guǐ丑,暮春之初,会于会kuài稽jī山阴之兰亭,修禊xì事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右,引以为流觞shāng曲qū水,列坐其次。虽无丝竹管弦xián之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

是日也,天朗气清,惠风和畅。仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋chěng怀,足以极视听之娱,信可乐也。

夫人之相与,俯仰一世。或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸hái之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至;及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀,况修短随化,终期于尽!古人云:“死生亦大矣。”岂不痛哉!

每览昔人兴感之由,若合一契qì,未尝不临文嗟jiē悼dào,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇shāng为妄作。后之视今,亦犹今之视昔,悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。

听课文朗读,标注字音

听读全文,划分层次,简要概括各层次内容,

并思考作者的情感发

生了怎样的变化?

自主归纳概括文章情节结构层次,加深对本课行文思路结构的理解。

叙事、写景,先叙述集会的时间、地点,然后点染出兰亭优美的自然环境。

(1-2段)

第一部分

(3-4段)

第二部分

抒情、议论,由欣赏良辰美景、流觞畅饮而引发出乐与忧、生与死的感慨。

整体感知

情感梳理

信可乐也!(第1—2段)

岂不痛哉!(第3段)

悲夫! (第4段)

乐

兰亭盛会

人生感慨

痛

作序目的

悲

情感梳理

整体感知

文本梳理

叁

第一自然段

永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

暮春:

会于会稽山阴之兰亭:

修:

禊:

贤:

少长:

激湍:

映带:

映带左右:

阴历三月。暮,晚。

状语后置

动词,实行,从事某项活动(举行,做)

古代于春秋两季在水边举行的以除去所谓不祥的祭祀。

形作名,贤才 毕:全,都

形作名,年轻的人、年长的人 咸:都

急流

映衬。 带:名作动,环绕;

省略句 ,映带(于)左右

第一自然段

永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

引以为:

流:

列:

其次:

列坐其次:

虽:

盛:

一觞一咏:

幽情:

“引(之)以为”的省略

使动用法,使……流 觞:酒杯

排列

古今异义, 古:它(曲水)的旁边 今:在时、地或次序邻接或紧接发生的

(众人)列坐(于)其次 (省略句)

丝竹管弦:乐器,这里借代音乐

盛大,热闹 【定语后置】

名作动,饮酒,咏诗

深远高雅的情思

翻译:永和九年,时在癸丑之年,三月上旬,我们会集在会稽郡山阴城的兰亭,为了做禊事。众多贤才都汇聚到这里,年龄大的小的都聚集在这里。兰亭这个地方有高峻的山峰,茂盛的树林,高高的竹子。又有清澈湍急的溪流,辉映环绕在亭子的四周,我们引溪水把它作为使酒杯流动的曲水,排列坐在曲水旁边,虽然没有演奏音乐的盛况,但喝点酒,作点诗,也足够来畅快叙述幽深内藏的感情了。

第一段:描绘兰亭盛况,写景状物,畅叙幽情。

知识链接——古代记年方式

【王公即位年次纪年法】以王公在位年数来纪年。用于春秋战国年代。如赵惠文王十六年,廉颇为赵将。

【年号纪年】汉武帝刘彻开始有年号。此后每个皇帝即位都要改元,并以年号纪年。(即位那年称建元元年(公元前140年),顺次为建元二年、建元三年等,更换年号就重新纪元)如《岳阳楼记》庆历四年春,《石钟山记》元丰七年

【干支纪年】干支纪年是我国古代最基本的纪年方式之一,前天干后地支。如岁在癸丑。

【年号干支兼用法】如“顺治二年乙酉四月”

知识链接—— 年号、庙号、谥号

年号、庙号、谥号

【汉】汉武帝

从汉武帝起开始有年号,此后每个皇帝即位都要改元,并以年号纪年,一个皇帝所用年号不限一个。

汉时期,称皇帝“谥号”——刘彻:孝武皇帝,简称汉武帝。

汉武帝的庙号是汉世宗,年号有“建元、元狩、太初、天汉、太始、……”

【唐】唐太宗

从唐代开始,皇帝的谥号已从“盖棺定论”的评价发展为“歌功颂德”的工具。

唐太宗李世民,初谥文皇帝,后加谥文武圣皇帝,又加谥文武大圣皇帝,再加谥文武大圣大广孝皇帝。所以唐代改称皇帝“庙号”——唐太宗。

【清】乾隆皇帝

清朝之后,年号只有一个,所以改称皇帝“年号”——乾隆年间,乾隆皇帝。

乾隆皇帝庙号清高宗,谥号“法天隆运至诚先觉体元立极敷文奋武钦明孝慈神圣纯”皇帝。

知识链接——修禊诗会

所谓“禊”是一种风俗祭祀,古人在三月三日这一天,到水边嬉游,举行祭祀、沐浴等活动,以祛除疾病和不详,之后文人会有饮酒赋诗的集会。

所谓“修”可以理解为“举行”,所谓“修禊”即指举行祛除不祥的礼俗之事。

知识链接——文学常识

按照农历,春天分为初春、仲春、暮春。

初春又称孟春、早春,是春季的第一个月即农历正月(指立春至惊蛰期间)它意味着植物萌芽生长、动物繁殖、农夫下地播种的季节。

仲春即农历二月,因处春季之中故称仲春。

暮春指春季的末尾阶段即农历三月,此时雨水较多,繁花凋落,绿叶成荫。

月份雅称:

暮春:即夏历三月,或阴历三月。

蚕月:夏历三月。三月是养春蚕的月份所以叫作“蚕月”

上春:指孟春正月。

春日:夏历三月。

知识链接——流觞曲水

曲水流觞是中国古代汉族民间的一种传统习俗,后来发展成为文人墨客诗酒唱酬的一种雅事。这是一种充满雅兴的游戏,选择一风雅静僻所在,文人墨客按秩序安坐于潺潺流波之曲水边,一人置盛满酒的杯子于上流使其顺流而下,酒杯止于某人面前即取而饮之,再乘微醉或啸呤或援翰(执笔),作出诗来。

第二自然段

②是日也,天朗气清,惠风和畅。仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

第二段:写作者陶醉在人与自然的和谐氛围中的快乐心境。

是:

天朗气清:

惠风:

之:

品类:

所以:

游目骋怀:

极:

信:

这

天气晴朗,空气清新

和风 和畅:温和舒畅

定语后置的标志;

古今异义词 古:自然界万物 今:种类;品种

用来

游:使动,使……纵展,骋:使……驰骋

穷尽

实在

翻译:这一天,天气晴朗,空气清新,和风吹拂,温暖舒适。仰首观览辽阔浩大的宇宙,低头观察繁多的自然界万物,用来纵目观赏,开畅胸怀,足以尽情享受所见所闻的乐趣,实在值得快乐。

知识链接——文言知识

1.这部分记叙兰亭集会的盛况,主要写了哪些内容?

时间:

地点:

人物:

环境:

目的:

活动:

感慨:

天气:

岁在癸丑,暮春之初

会稽山阴之兰亭

修禊事

群贤毕至,少长咸集

崇山峻岭,茂林修竹,清流激湍,映带左右

流觞曲水,一觞一咏

天朗气清,惠风和畅

游目骋怀,极视听之娱

时节难得

聚地清雅

欢欣之事

名士相聚

环境优美

活动有趣

气候宜人

悦目赏心

研读一二自然段

研读一二自然段

2.谢灵运在《拟魏太子邺中集诗序》中说,“天下良辰、美景、赏心、乐事,四者难并。”作者说 “信可乐也”,因何而乐 ?

良辰

天朗气清,惠风和畅。

美景

此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右。

赏心

仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱

乐事

一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

(五美:良辰﹑美景﹑赏心﹑乐事、 )

贤人

这部分是如何记述兰亭集会的?语言有什么特点?采用了怎样的写作手法?

记叙性文字言简意赅,如开头总叙,只25个字就交代清楚了兰亭集会的时间、地点、目的,表现出高超的语言技巧;

写景的文字精练优美,朴素清新。

写景抒情,叙议结合

研读一二自然段

乐之因:王羲之的快乐体现在哪些层面?请找到相关的句子加以论述。

(1)此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右。

人与自然的和谐

(2)群贤毕至,少长咸集。

人与人的和谐

(3)仰观宇宙之大,俯察品类之盛。

人与自我的和谐

生命的第一重超越

——发现自我

研读一二自然段

第三自然段

③夫人之相与,俯仰一世。或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。

夫人:

相与:

或:

诸:

怀抱:

悟言:

因:

放浪:

古今异义词,夫,句首语气词,引起下文;人,人们

相处、相互交往

有的人

兼词,相当于“之于”

古今异义词,古:心怀(自己的情趣思想、胸怀抱负) 今:抱在怀里;

悟谈、对谈。悟,通“晤”,面对面。

依靠、凭借 随着 寄:寄托。

放纵、无拘束。形骸:身体、形体。

翻译:人们互相交往,很快便度过一生。(有的人)在室中晤谈,互相倾吐心里话;(有的人)把情怀寄托在所爱好的事物上,言行不受拘束,自由放纵。

第三自然段

③虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至;

虽:

趣舍:

殊:

静躁:

欣于所遇:

暂得于己:

翻译:虽然人们(对生活)取舍千差万别,取舍各也不相同,(性情也有)沉静与躁动的不同,但当他们对所接触的感到欣喜时,心里一时感到自得,(就感到)高兴和满足,(竟然)没想到老年将要到来。

虽然。

取舍,爱好。趣:通“取”。

不一样,

安静与躁动。

状语后置句

一时感到自得

第三自然段

③及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀,况修短随化,终期于尽!古人云:“死生亦大矣。”岂不痛哉!

及:

之:

系:

向:

所欣:

犹:

以之兴怀:

修:

随:

期:

死生亦大矣:

大:

等到

求得,得到。所之:所喜爱或得到的

连接 附着

过去;

所喜欢的

尚且

以,因。因它而引起心中的感触。

长,这里指寿命长

听任,任从 化,自然

归结

判断句。

形作名,大事

翻译:等到他们对所得到的事物已经厌倦,心情也随着情况的变化而变化,感慨随着这种变化而有所不同了。从前感到欢欣的,很快就成为往事,(人)尚且不能不因这些引起心中的感触,况且(人的)寿命长短,听凭造化,最终归于消灭!古人说:“死生也是一件大事。”这怎么能不让人痛心呢!

研读三自然段

1.第三段所议论的中心问题是什么?(用原文回答)

2.第三段最能体现作者情感的句子是哪一句?(用原文回答)

岂不痛哉!

死生亦大矣。

研读三自然段

作者由“信可乐也”的感觉,联想到人的两种不同的生存状态,忽然感到“不知老之将至”,因此感慨横生,引出人生苦短的悲叹。“死生亦大矣”,自然转而为“痛”。

3.第三段作者的感情是怎样由“乐”转“痛”的?

研读三自然段

痛

死生亦大矣

作者因何而痛呢?在文中找出能引起作者“痛”的词句。

俯仰一世,老之将至

所之既倦,情随事迁

向之所欣,已为陈迹

修短随化,终期于尽

世事无常之痛

人生短暂之痛

往事不再之痛

生死难测之痛

岂不痛哉!

启示:珍惜生命,积极生活,务求当下。

魏晋士人的生死观

刘伶“常乘鹿车,携一壶酒,使人荷锸而随之,云:‘死便据地以埋’”

——《晋书 刘伶传》

嵇康“今但愿守陋巷,教养子孙,时与亲旧叙阔,陈说平生,浊酒一杯,弹琴一曲,志愿毕矣。”——《与山巨源绝交书》

王羲之所处的时代政治严酷,社会动荡不安,这使得一些人选择谈玄悟道,将思想集中于室内的交流,有些人则选择归隐山林,寻求超越世俗的自由。他们虽然暂时陶醉于快乐之中,追求片刻的满足,但人生的短暂和无常仍让他们深感痛苦。他们明白,无论如何逃避,死亡终究是人生无法避免的终点,这份内心煎熬无法摆脱。这种痛苦源于对人生无常和欢乐短暂的深刻体悟。

知识链接

或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。

悟言一室之内:魏晋清谈

放浪形骸之外:刘伶醉酒

唐末 孙位 《高逸图》 魏晋时期非常流行的“竹林七贤”故事 上图左为阮籍,右为山涛

“五石散”是一种毒药,是何晏吃开头的。汉时,大家还不敢吃,何晏或者将药方略加改变,便吃开头了。五石散的基本,大概是五样药:石钟乳,石硫黄,白石英,紫石英,赤石脂;另外怕还配点别样的药。

先吃下去的时候,倒不怎样的,后来药的效验既显,名曰“散发”。倘若没有“散发”,就有弊而无利。因此吃了之后不能休息,非走路不可,因走路才能“散发”,所以走路名曰“行散”。

走了之后,全身发烧,发烧之后又发冷。普通发冷宜多穿衣,吃热的东西。但吃药后的发冷刚刚要相反:衣少,冷食。以冷水浇身。倘穿衣多而食热物,那就非死不可。因此五石散一名寒食散。只有一样不必冷吃的,就是酒。

现在有许多人以为晋人轻裘缓带,宽衣,在当时是人们高逸的表现,其实不知他们是吃药的缘故。一班名人都吃药,穿的衣都宽大,于是不吃药的也跟着名人,把衣服宽大起来了!

还有,吃药之后,因皮肤易于磨破,穿鞋也不方便,故不穿鞋袜而穿屐。所以我们看晋人的画像或那时的文章,见他衣服宽大,不鞋而屐,以为他一定是很舒服,很飘逸的了,其实他心里都是很苦的。

——鲁迅《魏晋风度及文章与药及酒之关系》九月间在广州夏期学术演讲会

1、两晋时期社会极剧动荡。

2、统治集团内部互相倾轧,许多著名的文人都死在残酷的权力斗争中。“天下名士,少有全者” “孔融死而士气灰,嵇康死而清议绝。”

3、天下名士,为了避祸保身,他们崇尚老庄,大谈玄理,不务实际,思想消极虚无,寄情山水,笑傲山野。

孔融在当时代表一种气节、天下士子的典范,他被杀后,天下人很受伤害。

嵇康在当时魏晋时期,是清议人士当中的代表,他的被杀,对那些文人清谈、玄谈是一个很大的打击。很多人就噤口了。

魏晋士人的生死观成因

知识链接

景美

人雅

事趣

信

可

乐

也

岂

不

痛

哉

(人老)生命短暂

(景陈)欢乐易逝

(事迁)人生无常

这是痛惜之情,是对“人生短暂,世事无常”“人生苦短,命运难测”的痛惜。作者借此抒发了自己“重死生”的感慨。

研读三自然段

人生就像一个摆钟,在痛苦和无聊之间不断地来回摆动。

——叔本华

生不可改,死不可免, 起点和终点已经注定,我们唯一能做的便是在这条路上走出更多可能,看到更多风景,找到更多宝藏,让遗憾少一点,快乐多一点,无聊和痛苦少一点,自由和选择多一点。

生命就是一个干瘪的气球,空气跑进来又跑出去,进多跑少,它才能高高的飘起来,飘得越高,看得越远;飘得越远,见得越多。

既然“生命之感”如此沉重,那么我们该如何对待?作者的悲情又是缘何而生?

齐读第四段。思考:兰亭之悲,悲在哪里

第四自然段

④每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。

翻译:(我)每当看到古人(文中)(对死生)发生感慨的原因,(跟我所感慨的)像符契那样相合,没有一次不对着这些文章叹息哀伤,(却)不能明白于心。

兴感:

契:

临:

悼:

喻:

兴发感慨

符契,古代符信的一种(详见注释)

面对

悲伤 嗟悼:叹息哀伤

明白。

哲理性思考 历史性思考

第四自然段

④固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔,悲夫!

哲理性思考 历史性思考

固:

一:

虚诞:

齐:

殇:

妄作:

本来、当然。

数词意动,把……看作一样;

虚妄荒诞的话。

形容词意动,把……看作相等,

未成年而死去的人。

妄造、胡说。

翻译:(我)本来就知道把死和生等同起来的说法是不真实的,把长寿和短命等同起来的说法是虚妄之谈。后人看待今人,也像今人看待前人一样,可悲啊!

第四自然段

④故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。

列:

虽:

所以:

其:

致:

斯文:

一个一个

即使,纵使

表原因

代词,他们,人们

意态,情趣

古今异义,古:这次(集会)的诗文;今:温和有礼貌,

翻译:因此(我)一个一个记下当时与会者的姓名,抄录下他们所作的诗篇。纵使时代不同,世事各异,(但)触发人们情怀的原因,人们的思想情趣是一样的。后世的读者,也将由这些诗文产生(一样)的感慨吧。

研读四自然段

1、第四段最能体现作者情感的是哪个字?

悲

研读四自然段

2. 怎样理解“悲夫”,作者因何而悲?

你认为王羲之悲得有没有道理?为何而悲?这种悲痛背后蕴含了怎样的人生态度?

郭沫若说文章前面写极乐,后面突然悲痛,“悲得太没有道理”,是“无病呻吟的绝顶”。

研读四自然段

每览昔人兴感之由,若合一契

(今之视昔—生死“死生亦大矣”)

一死生为虚诞,齐彭殇为妄作

( 现在—死生齐彭殇的虚妄 )

后之视今,亦犹今之视昔

(后之视今—叩问今人无情的变迁)

悲今人

悲后人

千古同悲

悲古人

悲

第三段的“痛”与第四段的“悲”有区别吗

痛

悲

——个体一世短暂,生死难测

——人类代代皆痛,永无休止

思考2:作者为什么会发出“悲夫”的强烈感叹?

研读四然段

3、“一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”表达了作者怎样的生死观?

作者认为人不管以怎样的方式活着,生命都在不知不觉中逝去,而寿命的短长只能听凭造化,最终归于结束。

所以生就是生,活着能享受乐趣,死就是死,死后一切皆无,活着和死去是人生大事,二者不可等量齐观。

暗含有生之年应当做些实事,不宜空谈玄理之意,表现出对生命的敬畏之情。

“珍惜光阴,激扬生命”才是王羲之的真意!

总结延伸

肆

情感梳理

乐

兰亭盛会

人生感慨

痛

作序目的

悲

全文总结

1-2段兰亭盛会

乐

第3段写人生感慨

痛

第4段交代作序目的

悲

情感变化

全文总结

良辰、美景、贤人、雅事

快乐短暂,欲望无限、生命有尽

宇宙永恒 人生短暂 体会一致 千古不变

小结: 王羲之对生死的深刻思考(人生态度)

探究文本

由兰亭集会(乐)联想到现今人们的相处往来,即便为人处世方法各异,静躁不同,从中都提示了人生忧患的来源。

首先来自生命本体永不满足的内在欲望,“欣于所遇”便“快然自足”;及其“所之既倦”“感慨系之矣”。

其次来自外在世界的流转不定,难以依持,即“向之所欣,俯仰之间,已为陈迹”。

第三来自个体生命的短暂有限,即“修短随化,终期于尽”。

最后以“死生亦大矣,岂不痛哉?”作结。

主旨归纳

总结全文

文章通过记叙兰亭集会的盛况、作者对生命的思考,抒写了乐生痛死这一人类所共有的感情,彻底否定了老庄“一死生,齐彭殇”的虚无主义的人生态度,从而树立了自己的生命意识-----“死生亦大矣”,表达了一种积极处事的人生态度。

写作特色

1、立意高远,蕴藉深长

2、文笔洗练,自然有致

本文仅325字,文中先记兰亭之会的概况,而后就死生问题发表议论;虽是书序,却以抒情笔调出之,淋漓满纸,美不胜收;加以文笔洗练,自然有致,更足以发人深思。

作者善于借题发挥,从一次普通的游宴活动谈到了他的生死观,并以此批判了当时士大夫阶层中崇尚虚无的思想倾向,使全篇在立意上显得不同凡响。

写作特色

3.叙事、写景、抒情、议论相结合。

4、多用短句,节奏简洁明快

如以“崇山峻岭,茂林修竹”写山,以“清流激湍,映带左右”写水,短短的16个字就将兰亭四周的景色写尽,渲染了清幽的气氛,使人心旷神怡。(描写)

如“引以为流觞曲水……亦足以畅叙幽情”,记的是亭中游宴的情形,所用皆普通词汇,极少形容语,却将宴会进行中所有重要的细节都写了出来,也表现了与会人士的高雅情致。(记叙)

如“情随事迁,感慨系之”,说出了古往今来人们的普遍感受。又如“临文嗟悼”,也写出了许多人读古人文章时的共同体验。(抒情)

如“固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”,批判东晋时代的士大夫喜好虚无的作风,使全篇在立意上显得不同凡响。(议论)

理解性默写

(1)《兰亭集序》中交代集会地点的句子是“_____________________”,表明集会地点周围有高峻的山峰的句子是“__________________”。

(2)《兰亭集序》中交代集会目的的句子是“__________”,直接表明作者参加集会时的心情的句子是“__________”。

(3)《陋室铭》中“谈笑有鸿儒,往来无白丁”两句描绘宾客尽是文人雅士、贤德之人,《兰亭集序》中表达类似意思的句子:“_________,_________。”

(4)王羲之的《兰亭集序》中表现兰亭气候宜人的句子:“___________,___________。”

会于会稽山阴之兰亭

此地有崇山峻岭

修禊事也

信可乐也

群贤毕至 少长咸集

天朗气清

惠风和畅

理解性默写

(6)我们在感叹时光流逝时,往往会说“光阴似箭,日月如梭”,《兰亭集序》中与此句意义相近的句子:“____________,__________。”

(7)在《兰亭集序》中,王羲之认为人在美好的时光中总会“___________,_______________”,而在事过境迁之后又不免感慨横生。

(8)王羲之在《兰亭集序》中写每个人的寿命长短听凭造化,最后都归结于消亡的句子:“_____________,__________。”

(9)针对魏晋名士崇尚虚无的思想,王羲之在《兰亭集序》中批评这一思想的句子:“___________________,______________。”

夫人之相与 俯仰一世

快然自足

不知老之将至

况修短随化 终期于尽

固知一死生为虚诞 齐彭殇为妄作

文言知识归纳

句子 通假字

悟言一室之内

虽趣舍万殊

通假字

“悟”通“晤”,面对面

趣,同“取”

文言知识归纳

1.群贤毕至,少长咸集

古义:全、都。 今义:有盐味。

2.列坐其次

古义:水边。 今义:居于次一等的。

3.俯察品类之盛

古义:自然界的万物。 今义:物品的种类。

4.或取诸怀抱

古义:胸怀抱负。 今义:抱在怀里 / 胸前。

5.所以游目骋怀

古义:用来。 今义:连词,表因果关系。

古今异义

文言知识归纳

6.茂林修竹

古义:高,长。 今义:修理。

7.夫人之相与,俯仰一世

古义:一俯一仰之间,比喻时间短暂。

今义:低头和抬头,泛指一举一动。

8.向之所欣

古义:过去,以前。 今义: 方向。

9.终期于尽

古义:至,及,到。 今义:时期。

10.亦将有感于斯文

古义:这次集会的诗文。 今义:文雅,又指文化或文人。

文言知识归纳

词类活用

1.形容词作名词:①群贤毕至

② 少长咸集

③死生亦大矣

2.形容词作动词:齐彭殇为妄作

3.名词作动词: ①映带左右

②一觞一咏

4.数词作动词: 固知一死生为虚诞

5.动词的使动用法:犹不能不以之兴怀

6.动词活用为名词:足以极视听之娱

贤,贤士。

少,年轻的人。

长,年长的人。

大,大事。

齐,把……看作相等。

映带,映衬环绕。

一,把……看作一样。

觞,喝酒。

兴,使……产生。

视听,耳目。

文言知识归纳

特殊句式

死生亦大矣。

(1)状语后置( 也叫介宾短语后置):

会于会稽山阴之兰亭──于会稽山阴之兰亭会

不能喻之于怀──不能于怀(在内心)喻之

亦将有感于斯文──亦将于(对)斯文有感

当其欣于所遇──当其于所遇欣

1.判断句:

2.倒装句:

文言知识归纳

虽无丝竹管弦之盛──虽无盛之丝竹管弦

仰观宇宙之大,俯察品类之盛 ——仰观大宇宙,俯察盛品类

(群贤)会于会稽山阴之兰亭

(群贤)引以为流觞曲水

引(之)以(之)为流觞曲水

特殊句式

(2)定语后置:

(3)省略句:

文言知识归纳

一词多义

修

⑴茂林修竹

⑵况修短随化

⑶乃重修岳阳楼

⑷修守战之具

⑸修禊事也

高

长,修短指寿命长短

修建

修理,整治备办

举行

文言知识归纳

一词多义

向

⑴向之所欣

⑵向晚意不适

⑶向隅而泣

⑷人心所向

过去,从前

临近,将近

面对

归向,仰慕

文言知识归纳

所以游目骋怀,足以极视听之娱

虽世殊事异,所以兴怀,其致一也

所 以

用来……,(表凭借)

……的原因,(表原因)

了解王羲之的生平经历及本文写作背景;掌握文中出现的文言知识,积累相关文化常识。

疏通课文,把握内容,理清文章结构;体会作者由“乐”到“痛”到“悲”的感情变化。

体会本文语言、声韵之美和骈散结合的清新文风。

深入理解作者在感情的起伏变化中寄托的的生命感悟认识作者深沉感叹中所蕴涵的积极情绪。

学习目标

了解作者及轶事趣闻,创作背景,文章体例。

知人论世

《兰亭集序》

唐人冯承素摹本,北京故宫博物院收藏

“飘若浮云,矫若惊龙”

天

下

第

一

行

书

王羲之的《兰亭集序》既是书中极品,又是文中上品。据历史记载,唐太宗千方百计搜觅真迹,并日夜赏玩临摹之,以至形成了宫廷上下竞相临书的盛况。唐太宗驾崩,此真迹又作为殉葬品埋入地下,后来此墓被盗,真迹永远失踪,成为千古恨事!

共28行,324字,因是草稿,无意于求工,故潇洒自然,点画富于变化。重字皆作别构,其中尤以二十个“之”字,写法个个不同,或端整如楷,或流利似草,变化不一,尽态极妍。通篇章法、结构、用笔虽各自称雄,但互不侵夺,配合默契,显示出浓轩得体,圆润流畅,充分表现出晋人潇洒自然的风致,无愧于“天下第一行书”称号。

《兰亭集序》下落

王羲之将《兰亭集序》视为传家之宝,并代代相传,一直到王家的七世孙智永手中。可是,智永不知何故在绍兴云门寺出家为僧,身后自然没有子嗣,就将祖传真本传给了弟子——辨才和尚,他在房梁上凿开一个暗阁,然后将《兰亭序》藏在里面。

到了唐朝初年,李世民大量搜集王羲之书法珍宝,经常临习,对《兰亭集序》这一真迹更是仰慕,多次重金悬赏索求,但一直没有结果。后查出《兰亭集序》真迹在辨才和尚手中,李世民火速命人带着礼物前往云门寺,他提出条件:只要把《兰亭序》给我,金银财宝官位随便挑,用大车拉都行,除了朕的皇位之外,其他条件随便你提!但辩才和尚对师父很忠心,始终就是一句话:“对不起,没有啦,我不知道”!李世民因此茶饭不思,后宰相房玄龄为他推荐了“诡计多端”的监察御史萧翼!从此引出一段唐太宗骗取《兰亭集序》的传奇故事,原迹随唐太宗陪葬昭陵的故事。这一段故事,更增添了《兰亭集序》的传奇色彩和神秘气氛。

作者简介

王羲之(303-361,一作321-379)东晋书法家,字逸少,有“书圣”之称。原籍琅琊人(今属山东临沂),居会稽山阴(浙江绍兴)。官至右军将军,会稽内史,人称“王右军”。

他出身于两晋的名门望族。王羲之12岁时经父亲传授笔法论,领悟能力很强。他小时候就跟从当时著名的女书法家卫夫人学习书法。以后他渡江北游名山,博采众长,观摩学习“兼撮众法,备成一家”,达到了“贵越群品,古今莫二”的高度。

其书法兼善隶、草、楷、行各体,精研体势,广采众长,摆脱了汉魏笔风,自成一家,影响深远。风格平和自然,笔势委婉含蓄,遒美健秀。论者称其笔势,以为“飘若浮云,矫若惊龙” ,创造出“天质自然,丰神盖代”的行书。

代表作《兰亭序》被誉为“天下第一行书”。在书法史上,他与其子王献之合称为“二王”。

书法天花板,天才的背后藏着入木三分的努力

古代书法名家

二王:指东晋王羲之(书圣)、王献之父子。

钟王:三国魏钟繇(yóu)、东晋王羲之

苏黄米蔡:宋“四大家”苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄

颜柳:唐颜真卿、柳公权,有“颜筋柳骨”之称

初唐四大书法家:虞世南、欧阳询、褚遂良、薛稷

唐草书的杰出代表“颠张醉素: 张旭和怀素

赵董:指元之赵孟睿?髦??洳?

晋代的大士族郗(chī)鉴欲与王氏家族联姻,就派了门生到王家去择婿。

王导让来人到东厢下逐一观察他的子侄。 门生回去后对郗鉴回报说:“王氏的诸少年都不错。他们听说来人是郗家派来选女婿的,都一个个神态矜持。只有一个人在东床上袒胸露腹地吃东西,好像不知道有这回事一样。” 郗鉴听了,说:“这就是我要找的佳婿。”后来一打听,知道坦腹而食的人是王羲之,就把女儿嫁给了他。

轶事趣闻---坦腹东床

成语——东床快婿

王羲之7岁开始练习书法,勤奋好学。17岁时,他把父亲秘藏的前代书法论著偷来阅读,看熟了就练着写。他每天坐在池子边练字,送走黄昏,迎来黎明,不知写完了多少墨水,写烂了多少笔头。他每天练完字就在池水里洗笔,天长日久竟将一池水都洗成了墨色。

轶事趣闻---墨池传说

轶事趣闻---以书换鹅

王羲之听说山阴有一位道士养了十几只好鹅,就特地跑到道观去欣赏,并且不惜重金,希望道士把鹅卖给他。但是无论王羲之如何请求,道士就是不肯。后来道士说:“若你帮我写一部《道德经》,我就把鹅送给你。” 王羲之听了,非常高兴,说:“这有什么困难,你为何不早说?”立刻进道观写字,完成后才欢欢喜喜地赶着这群鹅回家。

轶事趣闻---入木三分

传说当时的皇帝要到北郊去祭祀,让王羲之把祝词写在一块木板上,再派工人雕刻。刻字者把木板削了一层又一层,发现王羲之的书法墨迹一直印到木板里面去了。他削进三分深度才见底,木工惊叹王羲之的笔力雄劲,书法技艺炉火纯青,笔锋力度竟能入木三分。

入木三分:形容书法笔力刚劲有力,也比喻对文章或事物见解深刻,透彻。

轶事趣闻---以书换鹅

王羲之喜爱养鹅,固然是文人雅事、陶冶情操,更为关键的是,他从鹅的体态、行走、游泳等姿势中,体会出书法运笔的奥妙,领悟到书法执笔、运笔的道理。他认为执笔时食指要像鹅头那样昂扬微曲,运笔时则要像鹅掌拨水,方能使精神贯注於笔端。

“羲之爱鹅”后来被当作文人雅士情趣生活的体现,后人将其与“陶渊明爱菊、周茂叔爱莲、林和靖(林逋“梅妻鹤子”《山园小梅》)爱鹤”并称,是为“四爱” 。

陶渊明爱菊

王羲之爱鹅

周敦颐爱莲

林和靖爱鹤

写作背景

晋穆帝永和九年(353年)农历三月初三,“初渡浙江有终焉之志”的王羲之,曾在会稽山阴的兰亭(今绍兴城外的兰渚山下),与名流高士谢安、孙绰等四十一人举行风雅集会。与会者临流赋诗,各抒怀抱,抄录成集,大家公推此次聚会的召集人,德高望重的王羲之写一序文,记录这次雅集,即《兰亭集序》。

魏晋南北朝是中国历史上政权更迭最频繁的时期,社会陷入了旷日持久的混乱中,百姓在生死线上煎熬、挣扎。浓厚的死亡意识笼罩着这一时代的人,他们对死的恐惧和由之引发的对生的焦虑,达到了前所未有的程度。士大夫们不满现状,普遍崇尚老庄,追求清静无为自由放任的生活。

正是在这种人文思潮里,魏晋人在看似颓废、消极悲观的死亡感慨中,深藏着他们对人生、生命强烈执着的追求和留恋这种追求和留恋可以说是一种源自死亡意识的“悲怆的美丽”。但王羲之一反“清虚寡欲,尤善玄言”的风气和追求骈体的形式主义之气,抒写了一篇情真语笃,朴素自然的优美散文《兰亭集序》,不但在东晋文坛上占有一席之地,而且在中国文学史上享有崇高声誉。

古人每年三月上旬巳日(三月初三),在水边洗濯,祓除不祥,称为“祓(fú)禊”、“修禊”。这一习俗后来发展为暮春之初在水边宴饮嬉游。

晋穆帝永和九年(353)三月三日的兰亭之会就是如此。此次聚会名流荟萃,规模宏大,王羲之和谢安、孙绰、许询及王羲之子侄献之、凝之、涣之、元之等41位文人墨客及社会名士。聚会的目的主要是欣赏山水,饮酒赋诗。为了增加趣味,采取流觞赋诗的方法,流觞所至,即席赋诗。

作诗的规矩当是每人作四、五言诗各一首。此次聚会,王羲之、谢安、孙绰等11人成四、五言诗各一首;郗昙等15人各成诗一首;谢瑰、卞迪等16人诗不成,罚酒三巨觥。共成诗37首,编为《兰亭集》。由王羲之作序324字,以记之。

写作背景

《兰亭集序》的由来

题目解读

1.何谓“兰亭”?

东晋位于会稽郡山阴,今绍兴城外的兰渚山下。

兰渚之亭

2.如何理解“集”?

集会,此指暮春时诸生会于会稽山阴行修禊的聚会。

修禊

古代民俗,于农历三月上旬的巳日(三国魏以后始固定为三月初三)到水边嬉戏,以祓除不祥,称为“修禊”。

“是月(三月)上巳,官民皆洁于东流水上,曰洗濯祓除,去宿垢,为大洁。” ——《后汉书·礼仪志》

《兰亭集序》是一篇序言。“序言”简称“序”,也叫前言,属实用文体,同“跋”是一类, “跋”相当于后记。

其作用在于推荐介绍某人著作或某一材料,说明写作过程、写作目的、主要内容或说明一些同书本有关的事情,帮助读者更好地去阅读或理解。

序言,有自己作的,叫“自序”;也有请他人写的,叫“他序”,他序除了介绍著作外,往往还有一些评价的内容。

文体知识—序

书序,为书做的序言,说明编写的情况、目的、介绍内容。如欧阳修《五代史伶官传序》 。

诗序,是写在诗歌前面的序,如《孔雀东南飞》。

赠序,临别赠言,勉励、推崇、赞许,如《送东阳马生序》。

宴集序,古人饮宴,常一同赋诗,集结成册,再推举一人作序。如《兰亭集序》《滕王阁序》。(本文属于山水游记散文——宴集序)

作为书序,本文介绍了作诗的缘由,成书经过,成书意义。

本文由宴游活动谈到生死观,善于借题发挥,论及人生的意义。这便是《兰亭集序》与一般书序不同之处。

文体知识—序

听读课文,标注字音,标注重点字词

整体感知结构层次和情感变化

初步感知

永和九年,岁在癸guǐ丑,暮春之初,会于会kuài稽jī山阴之兰亭,修禊xì事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右,引以为流觞shāng曲qū水,列坐其次。虽无丝竹管弦xián之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

是日也,天朗气清,惠风和畅。仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋chěng怀,足以极视听之娱,信可乐也。

夫人之相与,俯仰一世。或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸hái之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至;及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀,况修短随化,终期于尽!古人云:“死生亦大矣。”岂不痛哉!

每览昔人兴感之由,若合一契qì,未尝不临文嗟jiē悼dào,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇shāng为妄作。后之视今,亦犹今之视昔,悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。

听课文朗读,标注字音

听读全文,划分层次,简要概括各层次内容,

并思考作者的情感发

生了怎样的变化?

自主归纳概括文章情节结构层次,加深对本课行文思路结构的理解。

叙事、写景,先叙述集会的时间、地点,然后点染出兰亭优美的自然环境。

(1-2段)

第一部分

(3-4段)

第二部分

抒情、议论,由欣赏良辰美景、流觞畅饮而引发出乐与忧、生与死的感慨。

整体感知

情感梳理

信可乐也!(第1—2段)

岂不痛哉!(第3段)

悲夫! (第4段)

乐

兰亭盛会

人生感慨

痛

作序目的

悲

情感梳理

整体感知

文本梳理

叁

第一自然段

永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

暮春:

会于会稽山阴之兰亭:

修:

禊:

贤:

少长:

激湍:

映带:

映带左右:

阴历三月。暮,晚。

状语后置

动词,实行,从事某项活动(举行,做)

古代于春秋两季在水边举行的以除去所谓不祥的祭祀。

形作名,贤才 毕:全,都

形作名,年轻的人、年长的人 咸:都

急流

映衬。 带:名作动,环绕;

省略句 ,映带(于)左右

第一自然段

永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

引以为:

流:

列:

其次:

列坐其次:

虽:

盛:

一觞一咏:

幽情:

“引(之)以为”的省略

使动用法,使……流 觞:酒杯

排列

古今异义, 古:它(曲水)的旁边 今:在时、地或次序邻接或紧接发生的

(众人)列坐(于)其次 (省略句)

丝竹管弦:乐器,这里借代音乐

盛大,热闹 【定语后置】

名作动,饮酒,咏诗

深远高雅的情思

翻译:永和九年,时在癸丑之年,三月上旬,我们会集在会稽郡山阴城的兰亭,为了做禊事。众多贤才都汇聚到这里,年龄大的小的都聚集在这里。兰亭这个地方有高峻的山峰,茂盛的树林,高高的竹子。又有清澈湍急的溪流,辉映环绕在亭子的四周,我们引溪水把它作为使酒杯流动的曲水,排列坐在曲水旁边,虽然没有演奏音乐的盛况,但喝点酒,作点诗,也足够来畅快叙述幽深内藏的感情了。

第一段:描绘兰亭盛况,写景状物,畅叙幽情。

知识链接——古代记年方式

【王公即位年次纪年法】以王公在位年数来纪年。用于春秋战国年代。如赵惠文王十六年,廉颇为赵将。

【年号纪年】汉武帝刘彻开始有年号。此后每个皇帝即位都要改元,并以年号纪年。(即位那年称建元元年(公元前140年),顺次为建元二年、建元三年等,更换年号就重新纪元)如《岳阳楼记》庆历四年春,《石钟山记》元丰七年

【干支纪年】干支纪年是我国古代最基本的纪年方式之一,前天干后地支。如岁在癸丑。

【年号干支兼用法】如“顺治二年乙酉四月”

知识链接—— 年号、庙号、谥号

年号、庙号、谥号

【汉】汉武帝

从汉武帝起开始有年号,此后每个皇帝即位都要改元,并以年号纪年,一个皇帝所用年号不限一个。

汉时期,称皇帝“谥号”——刘彻:孝武皇帝,简称汉武帝。

汉武帝的庙号是汉世宗,年号有“建元、元狩、太初、天汉、太始、……”

【唐】唐太宗

从唐代开始,皇帝的谥号已从“盖棺定论”的评价发展为“歌功颂德”的工具。

唐太宗李世民,初谥文皇帝,后加谥文武圣皇帝,又加谥文武大圣皇帝,再加谥文武大圣大广孝皇帝。所以唐代改称皇帝“庙号”——唐太宗。

【清】乾隆皇帝

清朝之后,年号只有一个,所以改称皇帝“年号”——乾隆年间,乾隆皇帝。

乾隆皇帝庙号清高宗,谥号“法天隆运至诚先觉体元立极敷文奋武钦明孝慈神圣纯”皇帝。

知识链接——修禊诗会

所谓“禊”是一种风俗祭祀,古人在三月三日这一天,到水边嬉游,举行祭祀、沐浴等活动,以祛除疾病和不详,之后文人会有饮酒赋诗的集会。

所谓“修”可以理解为“举行”,所谓“修禊”即指举行祛除不祥的礼俗之事。

知识链接——文学常识

按照农历,春天分为初春、仲春、暮春。

初春又称孟春、早春,是春季的第一个月即农历正月(指立春至惊蛰期间)它意味着植物萌芽生长、动物繁殖、农夫下地播种的季节。

仲春即农历二月,因处春季之中故称仲春。

暮春指春季的末尾阶段即农历三月,此时雨水较多,繁花凋落,绿叶成荫。

月份雅称:

暮春:即夏历三月,或阴历三月。

蚕月:夏历三月。三月是养春蚕的月份所以叫作“蚕月”

上春:指孟春正月。

春日:夏历三月。

知识链接——流觞曲水

曲水流觞是中国古代汉族民间的一种传统习俗,后来发展成为文人墨客诗酒唱酬的一种雅事。这是一种充满雅兴的游戏,选择一风雅静僻所在,文人墨客按秩序安坐于潺潺流波之曲水边,一人置盛满酒的杯子于上流使其顺流而下,酒杯止于某人面前即取而饮之,再乘微醉或啸呤或援翰(执笔),作出诗来。

第二自然段

②是日也,天朗气清,惠风和畅。仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

第二段:写作者陶醉在人与自然的和谐氛围中的快乐心境。

是:

天朗气清:

惠风:

之:

品类:

所以:

游目骋怀:

极:

信:

这

天气晴朗,空气清新

和风 和畅:温和舒畅

定语后置的标志;

古今异义词 古:自然界万物 今:种类;品种

用来

游:使动,使……纵展,骋:使……驰骋

穷尽

实在

翻译:这一天,天气晴朗,空气清新,和风吹拂,温暖舒适。仰首观览辽阔浩大的宇宙,低头观察繁多的自然界万物,用来纵目观赏,开畅胸怀,足以尽情享受所见所闻的乐趣,实在值得快乐。

知识链接——文言知识

1.这部分记叙兰亭集会的盛况,主要写了哪些内容?

时间:

地点:

人物:

环境:

目的:

活动:

感慨:

天气:

岁在癸丑,暮春之初

会稽山阴之兰亭

修禊事

群贤毕至,少长咸集

崇山峻岭,茂林修竹,清流激湍,映带左右

流觞曲水,一觞一咏

天朗气清,惠风和畅

游目骋怀,极视听之娱

时节难得

聚地清雅

欢欣之事

名士相聚

环境优美

活动有趣

气候宜人

悦目赏心

研读一二自然段

研读一二自然段

2.谢灵运在《拟魏太子邺中集诗序》中说,“天下良辰、美景、赏心、乐事,四者难并。”作者说 “信可乐也”,因何而乐 ?

良辰

天朗气清,惠风和畅。

美景

此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右。

赏心

仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱

乐事

一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

(五美:良辰﹑美景﹑赏心﹑乐事、 )

贤人

这部分是如何记述兰亭集会的?语言有什么特点?采用了怎样的写作手法?

记叙性文字言简意赅,如开头总叙,只25个字就交代清楚了兰亭集会的时间、地点、目的,表现出高超的语言技巧;

写景的文字精练优美,朴素清新。

写景抒情,叙议结合

研读一二自然段

乐之因:王羲之的快乐体现在哪些层面?请找到相关的句子加以论述。

(1)此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右。

人与自然的和谐

(2)群贤毕至,少长咸集。

人与人的和谐

(3)仰观宇宙之大,俯察品类之盛。

人与自我的和谐

生命的第一重超越

——发现自我

研读一二自然段

第三自然段

③夫人之相与,俯仰一世。或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。

夫人:

相与:

或:

诸:

怀抱:

悟言:

因:

放浪:

古今异义词,夫,句首语气词,引起下文;人,人们

相处、相互交往

有的人

兼词,相当于“之于”

古今异义词,古:心怀(自己的情趣思想、胸怀抱负) 今:抱在怀里;

悟谈、对谈。悟,通“晤”,面对面。

依靠、凭借 随着 寄:寄托。

放纵、无拘束。形骸:身体、形体。

翻译:人们互相交往,很快便度过一生。(有的人)在室中晤谈,互相倾吐心里话;(有的人)把情怀寄托在所爱好的事物上,言行不受拘束,自由放纵。

第三自然段

③虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至;

虽:

趣舍:

殊:

静躁:

欣于所遇:

暂得于己:

翻译:虽然人们(对生活)取舍千差万别,取舍各也不相同,(性情也有)沉静与躁动的不同,但当他们对所接触的感到欣喜时,心里一时感到自得,(就感到)高兴和满足,(竟然)没想到老年将要到来。

虽然。

取舍,爱好。趣:通“取”。

不一样,

安静与躁动。

状语后置句

一时感到自得

第三自然段

③及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀,况修短随化,终期于尽!古人云:“死生亦大矣。”岂不痛哉!

及:

之:

系:

向:

所欣:

犹:

以之兴怀:

修:

随:

期:

死生亦大矣:

大:

等到

求得,得到。所之:所喜爱或得到的

连接 附着

过去;

所喜欢的

尚且

以,因。因它而引起心中的感触。

长,这里指寿命长

听任,任从 化,自然

归结

判断句。

形作名,大事

翻译:等到他们对所得到的事物已经厌倦,心情也随着情况的变化而变化,感慨随着这种变化而有所不同了。从前感到欢欣的,很快就成为往事,(人)尚且不能不因这些引起心中的感触,况且(人的)寿命长短,听凭造化,最终归于消灭!古人说:“死生也是一件大事。”这怎么能不让人痛心呢!

研读三自然段

1.第三段所议论的中心问题是什么?(用原文回答)

2.第三段最能体现作者情感的句子是哪一句?(用原文回答)

岂不痛哉!

死生亦大矣。

研读三自然段

作者由“信可乐也”的感觉,联想到人的两种不同的生存状态,忽然感到“不知老之将至”,因此感慨横生,引出人生苦短的悲叹。“死生亦大矣”,自然转而为“痛”。

3.第三段作者的感情是怎样由“乐”转“痛”的?

研读三自然段

痛

死生亦大矣

作者因何而痛呢?在文中找出能引起作者“痛”的词句。

俯仰一世,老之将至

所之既倦,情随事迁

向之所欣,已为陈迹

修短随化,终期于尽

世事无常之痛

人生短暂之痛

往事不再之痛

生死难测之痛

岂不痛哉!

启示:珍惜生命,积极生活,务求当下。

魏晋士人的生死观

刘伶“常乘鹿车,携一壶酒,使人荷锸而随之,云:‘死便据地以埋’”

——《晋书 刘伶传》

嵇康“今但愿守陋巷,教养子孙,时与亲旧叙阔,陈说平生,浊酒一杯,弹琴一曲,志愿毕矣。”——《与山巨源绝交书》

王羲之所处的时代政治严酷,社会动荡不安,这使得一些人选择谈玄悟道,将思想集中于室内的交流,有些人则选择归隐山林,寻求超越世俗的自由。他们虽然暂时陶醉于快乐之中,追求片刻的满足,但人生的短暂和无常仍让他们深感痛苦。他们明白,无论如何逃避,死亡终究是人生无法避免的终点,这份内心煎熬无法摆脱。这种痛苦源于对人生无常和欢乐短暂的深刻体悟。

知识链接

或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。

悟言一室之内:魏晋清谈

放浪形骸之外:刘伶醉酒

唐末 孙位 《高逸图》 魏晋时期非常流行的“竹林七贤”故事 上图左为阮籍,右为山涛

“五石散”是一种毒药,是何晏吃开头的。汉时,大家还不敢吃,何晏或者将药方略加改变,便吃开头了。五石散的基本,大概是五样药:石钟乳,石硫黄,白石英,紫石英,赤石脂;另外怕还配点别样的药。

先吃下去的时候,倒不怎样的,后来药的效验既显,名曰“散发”。倘若没有“散发”,就有弊而无利。因此吃了之后不能休息,非走路不可,因走路才能“散发”,所以走路名曰“行散”。

走了之后,全身发烧,发烧之后又发冷。普通发冷宜多穿衣,吃热的东西。但吃药后的发冷刚刚要相反:衣少,冷食。以冷水浇身。倘穿衣多而食热物,那就非死不可。因此五石散一名寒食散。只有一样不必冷吃的,就是酒。

现在有许多人以为晋人轻裘缓带,宽衣,在当时是人们高逸的表现,其实不知他们是吃药的缘故。一班名人都吃药,穿的衣都宽大,于是不吃药的也跟着名人,把衣服宽大起来了!

还有,吃药之后,因皮肤易于磨破,穿鞋也不方便,故不穿鞋袜而穿屐。所以我们看晋人的画像或那时的文章,见他衣服宽大,不鞋而屐,以为他一定是很舒服,很飘逸的了,其实他心里都是很苦的。

——鲁迅《魏晋风度及文章与药及酒之关系》九月间在广州夏期学术演讲会

1、两晋时期社会极剧动荡。

2、统治集团内部互相倾轧,许多著名的文人都死在残酷的权力斗争中。“天下名士,少有全者” “孔融死而士气灰,嵇康死而清议绝。”

3、天下名士,为了避祸保身,他们崇尚老庄,大谈玄理,不务实际,思想消极虚无,寄情山水,笑傲山野。

孔融在当时代表一种气节、天下士子的典范,他被杀后,天下人很受伤害。

嵇康在当时魏晋时期,是清议人士当中的代表,他的被杀,对那些文人清谈、玄谈是一个很大的打击。很多人就噤口了。

魏晋士人的生死观成因

知识链接

景美

人雅

事趣

信

可

乐

也

岂

不

痛

哉

(人老)生命短暂

(景陈)欢乐易逝

(事迁)人生无常

这是痛惜之情,是对“人生短暂,世事无常”“人生苦短,命运难测”的痛惜。作者借此抒发了自己“重死生”的感慨。

研读三自然段

人生就像一个摆钟,在痛苦和无聊之间不断地来回摆动。

——叔本华

生不可改,死不可免, 起点和终点已经注定,我们唯一能做的便是在这条路上走出更多可能,看到更多风景,找到更多宝藏,让遗憾少一点,快乐多一点,无聊和痛苦少一点,自由和选择多一点。

生命就是一个干瘪的气球,空气跑进来又跑出去,进多跑少,它才能高高的飘起来,飘得越高,看得越远;飘得越远,见得越多。

既然“生命之感”如此沉重,那么我们该如何对待?作者的悲情又是缘何而生?

齐读第四段。思考:兰亭之悲,悲在哪里

第四自然段

④每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。

翻译:(我)每当看到古人(文中)(对死生)发生感慨的原因,(跟我所感慨的)像符契那样相合,没有一次不对着这些文章叹息哀伤,(却)不能明白于心。

兴感:

契:

临:

悼:

喻:

兴发感慨

符契,古代符信的一种(详见注释)

面对

悲伤 嗟悼:叹息哀伤

明白。

哲理性思考 历史性思考

第四自然段

④固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔,悲夫!

哲理性思考 历史性思考

固:

一:

虚诞:

齐:

殇:

妄作:

本来、当然。

数词意动,把……看作一样;

虚妄荒诞的话。

形容词意动,把……看作相等,

未成年而死去的人。

妄造、胡说。

翻译:(我)本来就知道把死和生等同起来的说法是不真实的,把长寿和短命等同起来的说法是虚妄之谈。后人看待今人,也像今人看待前人一样,可悲啊!

第四自然段

④故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。

列:

虽:

所以:

其:

致:

斯文:

一个一个

即使,纵使

表原因

代词,他们,人们

意态,情趣

古今异义,古:这次(集会)的诗文;今:温和有礼貌,

翻译:因此(我)一个一个记下当时与会者的姓名,抄录下他们所作的诗篇。纵使时代不同,世事各异,(但)触发人们情怀的原因,人们的思想情趣是一样的。后世的读者,也将由这些诗文产生(一样)的感慨吧。

研读四自然段

1、第四段最能体现作者情感的是哪个字?

悲

研读四自然段

2. 怎样理解“悲夫”,作者因何而悲?

你认为王羲之悲得有没有道理?为何而悲?这种悲痛背后蕴含了怎样的人生态度?

郭沫若说文章前面写极乐,后面突然悲痛,“悲得太没有道理”,是“无病呻吟的绝顶”。

研读四自然段

每览昔人兴感之由,若合一契

(今之视昔—生死“死生亦大矣”)

一死生为虚诞,齐彭殇为妄作

( 现在—死生齐彭殇的虚妄 )

后之视今,亦犹今之视昔

(后之视今—叩问今人无情的变迁)

悲今人

悲后人

千古同悲

悲古人

悲

第三段的“痛”与第四段的“悲”有区别吗

痛

悲

——个体一世短暂,生死难测

——人类代代皆痛,永无休止

思考2:作者为什么会发出“悲夫”的强烈感叹?

研读四然段

3、“一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”表达了作者怎样的生死观?

作者认为人不管以怎样的方式活着,生命都在不知不觉中逝去,而寿命的短长只能听凭造化,最终归于结束。

所以生就是生,活着能享受乐趣,死就是死,死后一切皆无,活着和死去是人生大事,二者不可等量齐观。

暗含有生之年应当做些实事,不宜空谈玄理之意,表现出对生命的敬畏之情。

“珍惜光阴,激扬生命”才是王羲之的真意!

总结延伸

肆

情感梳理

乐

兰亭盛会

人生感慨

痛

作序目的

悲

全文总结

1-2段兰亭盛会

乐

第3段写人生感慨

痛

第4段交代作序目的

悲

情感变化

全文总结

良辰、美景、贤人、雅事

快乐短暂,欲望无限、生命有尽

宇宙永恒 人生短暂 体会一致 千古不变

小结: 王羲之对生死的深刻思考(人生态度)

探究文本

由兰亭集会(乐)联想到现今人们的相处往来,即便为人处世方法各异,静躁不同,从中都提示了人生忧患的来源。

首先来自生命本体永不满足的内在欲望,“欣于所遇”便“快然自足”;及其“所之既倦”“感慨系之矣”。

其次来自外在世界的流转不定,难以依持,即“向之所欣,俯仰之间,已为陈迹”。

第三来自个体生命的短暂有限,即“修短随化,终期于尽”。

最后以“死生亦大矣,岂不痛哉?”作结。

主旨归纳

总结全文

文章通过记叙兰亭集会的盛况、作者对生命的思考,抒写了乐生痛死这一人类所共有的感情,彻底否定了老庄“一死生,齐彭殇”的虚无主义的人生态度,从而树立了自己的生命意识-----“死生亦大矣”,表达了一种积极处事的人生态度。

写作特色

1、立意高远,蕴藉深长

2、文笔洗练,自然有致

本文仅325字,文中先记兰亭之会的概况,而后就死生问题发表议论;虽是书序,却以抒情笔调出之,淋漓满纸,美不胜收;加以文笔洗练,自然有致,更足以发人深思。

作者善于借题发挥,从一次普通的游宴活动谈到了他的生死观,并以此批判了当时士大夫阶层中崇尚虚无的思想倾向,使全篇在立意上显得不同凡响。

写作特色

3.叙事、写景、抒情、议论相结合。

4、多用短句,节奏简洁明快

如以“崇山峻岭,茂林修竹”写山,以“清流激湍,映带左右”写水,短短的16个字就将兰亭四周的景色写尽,渲染了清幽的气氛,使人心旷神怡。(描写)

如“引以为流觞曲水……亦足以畅叙幽情”,记的是亭中游宴的情形,所用皆普通词汇,极少形容语,却将宴会进行中所有重要的细节都写了出来,也表现了与会人士的高雅情致。(记叙)

如“情随事迁,感慨系之”,说出了古往今来人们的普遍感受。又如“临文嗟悼”,也写出了许多人读古人文章时的共同体验。(抒情)

如“固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”,批判东晋时代的士大夫喜好虚无的作风,使全篇在立意上显得不同凡响。(议论)

理解性默写

(1)《兰亭集序》中交代集会地点的句子是“_____________________”,表明集会地点周围有高峻的山峰的句子是“__________________”。

(2)《兰亭集序》中交代集会目的的句子是“__________”,直接表明作者参加集会时的心情的句子是“__________”。

(3)《陋室铭》中“谈笑有鸿儒,往来无白丁”两句描绘宾客尽是文人雅士、贤德之人,《兰亭集序》中表达类似意思的句子:“_________,_________。”

(4)王羲之的《兰亭集序》中表现兰亭气候宜人的句子:“___________,___________。”

会于会稽山阴之兰亭

此地有崇山峻岭

修禊事也

信可乐也

群贤毕至 少长咸集

天朗气清

惠风和畅

理解性默写

(6)我们在感叹时光流逝时,往往会说“光阴似箭,日月如梭”,《兰亭集序》中与此句意义相近的句子:“____________,__________。”

(7)在《兰亭集序》中,王羲之认为人在美好的时光中总会“___________,_______________”,而在事过境迁之后又不免感慨横生。

(8)王羲之在《兰亭集序》中写每个人的寿命长短听凭造化,最后都归结于消亡的句子:“_____________,__________。”

(9)针对魏晋名士崇尚虚无的思想,王羲之在《兰亭集序》中批评这一思想的句子:“___________________,______________。”

夫人之相与 俯仰一世

快然自足

不知老之将至

况修短随化 终期于尽

固知一死生为虚诞 齐彭殇为妄作

文言知识归纳

句子 通假字

悟言一室之内

虽趣舍万殊

通假字

“悟”通“晤”,面对面

趣,同“取”

文言知识归纳

1.群贤毕至,少长咸集

古义:全、都。 今义:有盐味。

2.列坐其次

古义:水边。 今义:居于次一等的。

3.俯察品类之盛

古义:自然界的万物。 今义:物品的种类。

4.或取诸怀抱

古义:胸怀抱负。 今义:抱在怀里 / 胸前。

5.所以游目骋怀

古义:用来。 今义:连词,表因果关系。

古今异义

文言知识归纳

6.茂林修竹

古义:高,长。 今义:修理。

7.夫人之相与,俯仰一世

古义:一俯一仰之间,比喻时间短暂。

今义:低头和抬头,泛指一举一动。

8.向之所欣

古义:过去,以前。 今义: 方向。

9.终期于尽

古义:至,及,到。 今义:时期。

10.亦将有感于斯文

古义:这次集会的诗文。 今义:文雅,又指文化或文人。

文言知识归纳

词类活用

1.形容词作名词:①群贤毕至

② 少长咸集

③死生亦大矣

2.形容词作动词:齐彭殇为妄作

3.名词作动词: ①映带左右

②一觞一咏

4.数词作动词: 固知一死生为虚诞

5.动词的使动用法:犹不能不以之兴怀

6.动词活用为名词:足以极视听之娱

贤,贤士。

少,年轻的人。

长,年长的人。

大,大事。

齐,把……看作相等。

映带,映衬环绕。

一,把……看作一样。

觞,喝酒。

兴,使……产生。

视听,耳目。

文言知识归纳

特殊句式

死生亦大矣。

(1)状语后置( 也叫介宾短语后置):

会于会稽山阴之兰亭──于会稽山阴之兰亭会

不能喻之于怀──不能于怀(在内心)喻之

亦将有感于斯文──亦将于(对)斯文有感

当其欣于所遇──当其于所遇欣

1.判断句:

2.倒装句:

文言知识归纳

虽无丝竹管弦之盛──虽无盛之丝竹管弦

仰观宇宙之大,俯察品类之盛 ——仰观大宇宙,俯察盛品类

(群贤)会于会稽山阴之兰亭

(群贤)引以为流觞曲水

引(之)以(之)为流觞曲水

特殊句式

(2)定语后置:

(3)省略句:

文言知识归纳

一词多义

修

⑴茂林修竹

⑵况修短随化

⑶乃重修岳阳楼

⑷修守战之具

⑸修禊事也

高

长,修短指寿命长短

修建

修理,整治备办

举行

文言知识归纳

一词多义

向

⑴向之所欣

⑵向晚意不适

⑶向隅而泣

⑷人心所向

过去,从前

临近,将近

面对

归向,仰慕

文言知识归纳

所以游目骋怀,足以极视听之娱

虽世殊事异,所以兴怀,其致一也

所 以

用来……,(表凭借)

……的原因,(表原因)