第3课 中华文明的起源 2024-2025学年人教2024版七年级上册历史教学同步课件

文档属性

| 名称 | 第3课 中华文明的起源 2024-2025学年人教2024版七年级上册历史教学同步课件 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 10.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-16 10:37:46 | ||

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

第3课 中华文明的起源

第一单元 史前时期:原始社会与中华文明的起源

人教2024版 七年级上册历史【精做课件】

授课教师:********

班 级:********

时 间:********

第 3 课 中华文明的起源教案

一、教学目标

(一)知识与能力目标

学生能清晰说出中华文明起源的多元特点,准确列举黄河流域、长江流域等主要区域的代表性文化遗址及文化成就,如仰韶文化的彩陶、良渚文化的玉器等。

详细阐述炎黄传说与华夏民族形成的关系,理解传说中蕴含的历史信息和文化内涵,能够区分传说与史实的差异。

深入分析中华文明起源过程中各地区文化交流与融合的表现和意义,培养归纳概括、分析历史问题的能力。

(二)过程与方法目标

通过展示丰富的考古图片、遗址模型和史料,培养学生观察、分析和提取有效历史信息的能力。

组织学生开展小组合作探究活动,讨论中华文明起源的特点和发展脉络,提升学生合作学习、表达观点和逻辑思维的能力。

引导学生运用比较法,对比不同地区文化遗址的异同,加深对中华文明多元一体特征的理解。

(三)情感态度与价值观目标

感受中华文明起源的悠久历史和灿烂成就,增强民族自豪感和文化自信心。

认识到各地区文化对中华文明形成的重要贡献,培养尊重不同文化、包容多元的意识。

激发学生对中华文明起源的探索兴趣,培养学生的历史探究精神和家国情怀。

二、教学重难点

(一)教学重点

中华文明起源的多元特点及各地区代表性文化遗址的主要特征。

炎黄传说与华夏民族形成的关系,以及传说在中华文明起源研究中的价值。

(二)教学难点

理解中华文明多元一体的发展格局,剖析各地区文化交流融合对中华文明形成的推动作用。

正确认识传说与史实的关系,从传说中挖掘真实的历史信息。

三、教学方法

讲授法、讨论法、直观演示法、比较分析法

四、教学过程

(一)导入新课(3 分钟)

播放纪录片《中华文明》片段,展示良渚古城遗址、仰韶文化彩陶等精美画面,提问学生:“同学们,看到这些令人震撼的画面,你们是否好奇这些辉煌文明是如何起源的?今天,就让我们一起探寻中华文明的起源。”

(二)新课讲授

中华文明起源的多元特点(15 分钟)

黄河流域文化:展示仰韶文化遗址出土的彩陶图片,介绍仰韶文化彩陶的特点,如绚丽的色彩、精美的纹饰,讲述彩陶在当时的生活用途和文化意义。利用地图指出半坡遗址、庙底沟遗址等仰韶文化的重要分布区域,引导学生观察不同地区彩陶的差异,分析其与当地自然环境、生活方式的关系。

长江流域文化:展示良渚文化玉器、祭坛和古城遗址的图片及视频资料,详细讲解良渚文化在玉器制作工艺上的高超水平,如玉琮的形制和雕刻纹饰所蕴含的宗教和社会意义。介绍良渚古城的规划布局,分析其作为早期城市文明的特点,让学生认识到长江流域文化在中华文明起源中的重要地位。

其他地区文化:简要介绍红山文化的玉器、彩陶和祭坛,以及龙山文化的黑陶等,通过图片展示其独特的文化特征,引导学生思考这些不同地区文化共同构成了中华文明起源的多元格局。

炎黄传说与华夏民族形成(15 分钟)

炎黄传说:生动讲述黄帝、炎帝的故事,包括阪泉之战、涿鹿之战等传说内容,利用多媒体展示相关的绘画、雕塑作品,增强故事的感染力。引导学生思考传说中黄帝、炎帝的功绩,如发明创造、文化传承等,探讨这些传说反映了当时怎样的社会状况。

华夏民族形成:组织学生小组讨论 “炎黄传说与华夏民族形成有怎样的关系”,鼓励学生结合课本和自己的理解发表观点。教师总结:炎黄部落联盟经过长期发展融合,成为华夏民族的主干,黄帝和炎帝被尊奉为中华民族的人文初祖,炎黄传说凝聚着民族精神,是华夏民族文化认同的重要来源。

传说与史实:展示考古发现与传说相互印证的案例,如仰韶文化与黄帝时代的时间对应关系,引导学生分析传说与史实的联系与区别。通过史料分析,让学生明白传说虽然包含虚构成分,但也蕴含着一定的历史信息,可以作为研究历史的参考资料。

文化交流与融合(10 分钟)

交流表现:展示不同地区文化遗址中相似的器物、纹饰等图片,如良渚文化的玉琮在其他地区的发现,仰韶文化彩陶纹饰在周边地区的传播,引导学生分析这些现象说明的问题。教师讲解在中华文明起源过程中,各地区之间存在着广泛的文化交流,包括物质文化的传播和精神文化的相互影响。

融合意义:组织学生进行小组讨论,思考 “文化交流与融合对中华文明形成有什么重要意义”。每个小组推选一名代表发言,教师总结:文化交流与融合促进了各地区文化的相互学习和借鉴,丰富了中华文明的内涵,推动了中华文明从多元走向一体,为中华文明的持续发展奠定了基础。

(三)课堂小结(3 分钟)

教师利用思维导图梳理本节课内容,回顾中华文明起源的多元特点、炎黄传说与华夏民族形成以及文化交流融合的要点。强调中华文明起源是一个多元一体、不断交流融合的过程,各地区文化共同铸就了灿烂的中华文明。

(四)课堂练习(5 分钟)

仰韶文化的代表性器物是( )

A. 玉器 B. 黑陶 C. 彩陶 D. 青铜器

良渚文化位于( )

A. 黄河流域 B. 长江流域 C. 辽河流域 D. 珠江流域

被尊奉为中华民族人文初祖的是( )

A. 黄帝和炎帝 B. 尧和舜 C. 禹 D. 蚩尤

下列关于传说与史实关系的表述,正确的是( )

A. 传说都是虚构的,没有任何历史价值

B. 史实都是从传说中整理出来的

C. 传说中蕴含着一定的历史信息

D. 传说与史实完全相同

中华文明起源的特点是( )

A. 单一中心起源 B. 多元一体 C. 各地区独立发展 D. 仅黄河流域有文明

教师巡视学生做题情况,讲解答案,针对学生的错误进行重点分析,强化学生对知识点的理解和记忆。

(五)作业布置(1 分钟)

课后查阅资料,了解更多关于中华文明起源的考古新发现,写一篇 300 字左右的短文,分享自己的收获和体会。

以 “我心中的中华文明起源” 为主题,制作一张手抄报,展示中华文明起源的多元特点和重要文化成就。

五、教学资源

多媒体课件(包含图片、视频、地图、文字资料等)

相关历史书籍、文献资料

文化遗址模型、文物复制品

思维导图制作工具

六、教学反思

在教学过程中,通过丰富的图片、视频资料和多样化的教学活动,激发了学生的学习兴趣,帮助学生直观地感受中华文明起源的魅力。但在小组讨论环节,部分学生思维不够活跃,参与度不高。今后教学中,应进一步优化讨论问题的设计,加强引导,鼓励学生积极思考、大胆表达,提高课堂教学的互动性和实效性。

5

课堂检测

4

新知讲解

6

变式训练

7

中考考法

8

小结梳理

学习目录

1

复习引入

2

新知讲解

3

典例讲解

1. 知道生产力的发展,推动早期国家的产生。(唯物史观)

2 . 通过良渚古城和陶寺都城遗址,了解中国早期国家起源的表现(史料实证)

3. 通过阅读教材和有关史料,了解炎黄联盟的形成、涿鹿之战,知道炎帝和黄帝部落联盟构成了华夏族的主干。(史料实证、唯物史观、历史解释、家国情怀)

4. 通过阅读教材和有关史料,了解中国早期政治制度—禅让制,知道大禹治水的故事。(时空观念、历史解释)

大汶口文化遗址

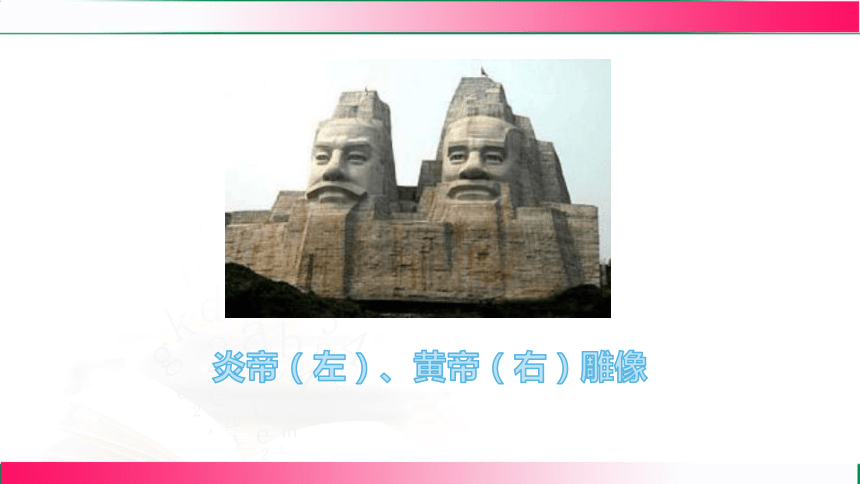

炎帝(左)、黄帝(右)雕像

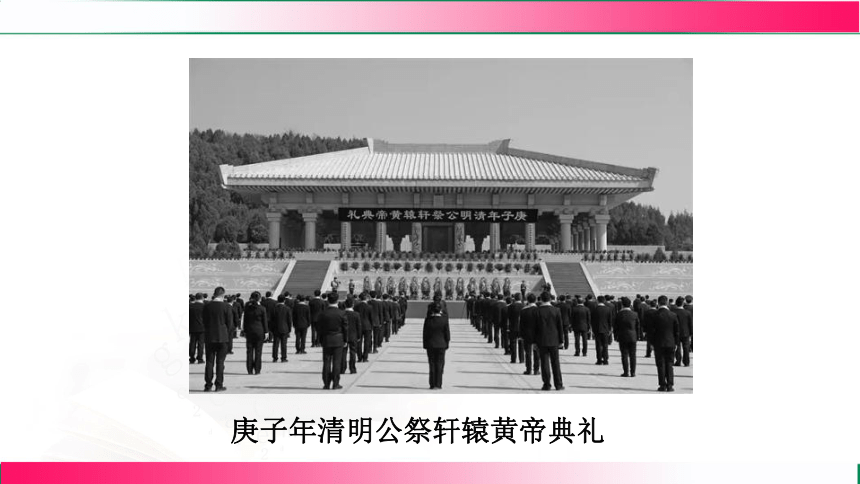

庚子年清明公祭轩辕黄帝典礼

依据图片,说出你知道的远古时代的神话传说。

盘古开天

女娲补天

后羿射日

神农尝草

夸父逐日

精卫填海

炎黄联盟

愚公移山

伏羲画挂

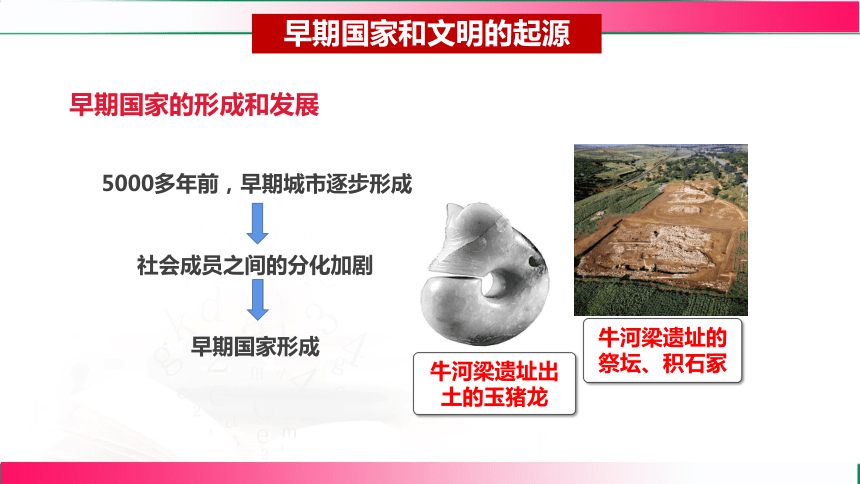

早期国家和文明的起源

牛河梁遗址的祭坛、积石冢

牛河梁遗址出土的玉猪龙

社会成员之间的分化加剧

5000多年前,早期城市逐步形成

早期国家形成

早期国家的形成和发展

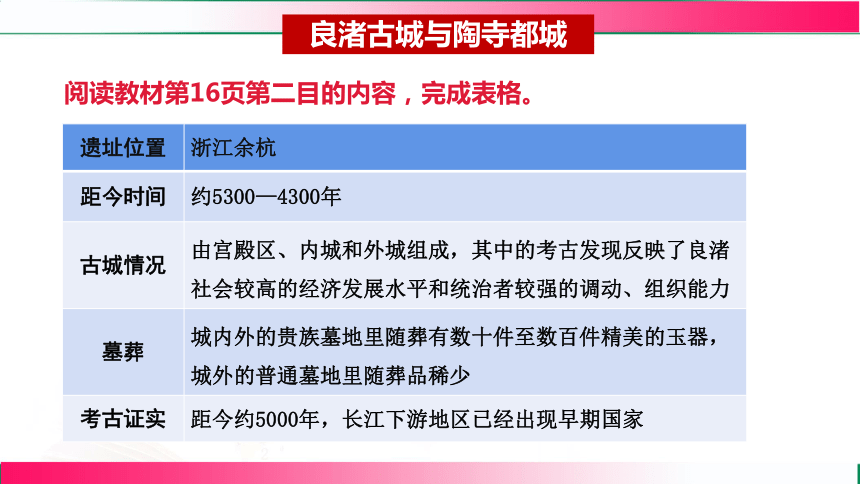

良渚古城与陶寺都城

阅读教材第16页第二目的内容,完成表格。

遗址位置 浙江余杭

距今时间 约5300—4300年

古城情况 由宫殿区、内城和外城组成,其中的考古发现反映了良渚社会较高的经济发展水平和统治者较强的调动、组织能力

墓葬 城内外的贵族墓地里随葬有数十件至数百件精美的玉器,城外的普通墓地里随葬品稀少

考古证实 距今约5000年,长江下游地区已经出现早期国家

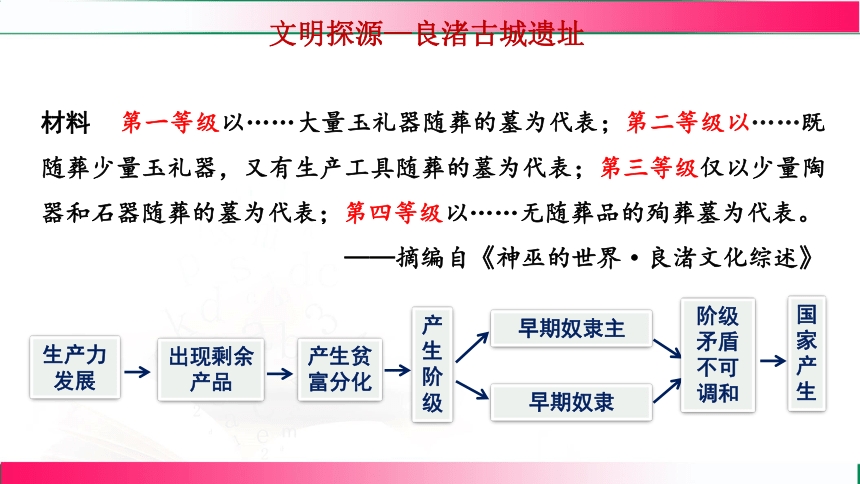

文明探源—良渚古城遗址

生产力发展

出现剩余产品

产生贫富分化

早期奴隶主

产生阶级

国家产生

早期奴隶

阶级矛盾不可调和

材料 第一等级以……大量玉礼器随葬的墓为代表;第二等级以……既随葬少量玉礼器,又有生产工具随葬的墓为代表;第三等级仅以少量陶器和石器随葬的墓为代表;第四等级以……无随葬品的殉葬墓为代表。

——摘编自《神巫的世界·良渚文化综述》

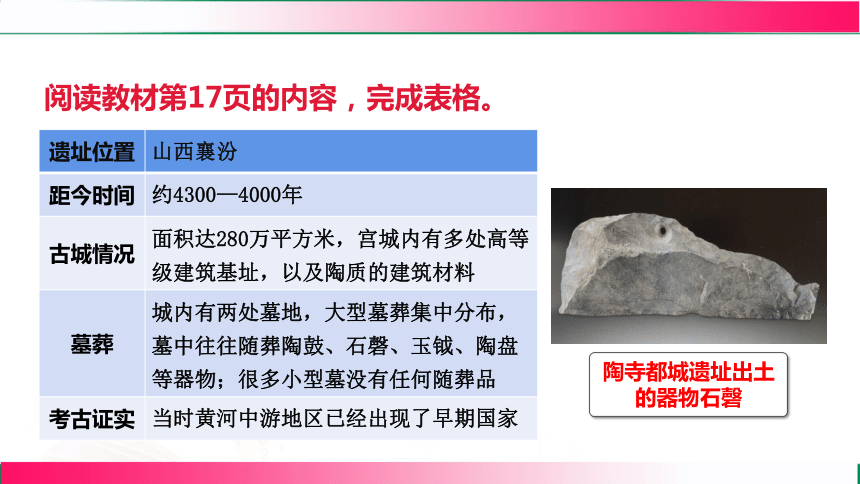

阅读教材第17页的内容,完成表格。

遗址位置 山西襄汾

距今时间 约4300—4000年

古城情况 面积达280万平方米,宫城内有多处高等级建筑基址,以及陶质的建筑材料

墓葬 城内有两处墓地,大型墓葬集中分布,墓中往往随葬陶鼓、石磬、玉钺、陶盘等器物;很多小型墓没有任何随葬品

考古证实 当时黄河中游地区已经出现了早期国家

陶寺都城遗址出土的器物石磬

红山文化

(玉器、祭坛、神庙)

距今约5500—5000年

大汶口文化

距今约6300-4500年

龙山文化(蛋壳陶)

距今约4500—3800年

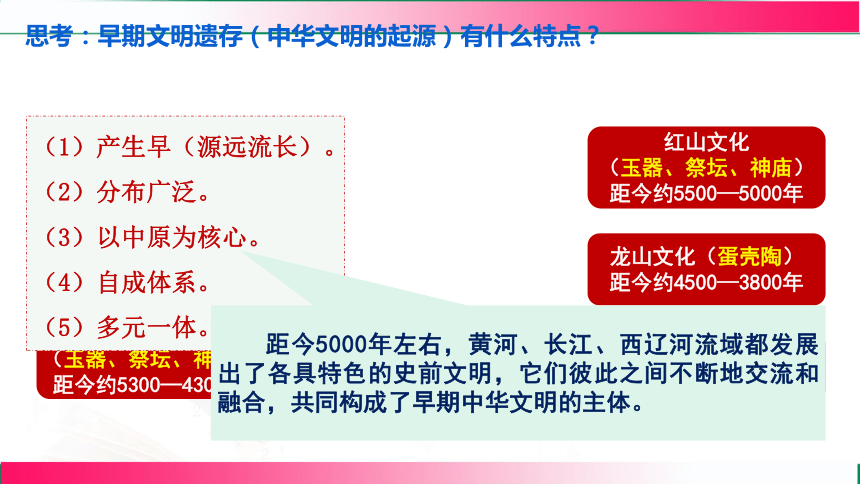

思考:早期文明遗存(中华文明的起源)有什么特点?

仰韶文化(彩陶、粟)

距今约7000-5000年

河姆渡文化

(水稻、养蚕缫丝)

距今约7000年

良渚文化

(玉器、祭坛、神庙)

距今约5300—4300年

(1)产生早(源远流长)。

(2)分布广泛。

(3)以中原为核心。

(4)自成体系。

(5)多元一体。

距今5000年左右,黄河、长江、西辽河流域都发展出了各具特色的史前文明,它们彼此之间不断地交流和融合,共同构成了早期中华文明的主体。

1.部落联盟时期

(1)五六千年前,我国进入部落联盟时期。相传,当时黄河流域活动着炎帝、黄帝、蚩尤等几个较大的部落。

炎帝,号神农氏,生于渭水支流的姜水。

炎帝(神农氏)

黄帝,号有熊氏,又号轩辕氏,生于陕西北部,后向东迁徙。

黄帝(轩辕氏)

原在我国东部,后来发展到山东、河南、安徽一带,是最早进入中原的部落首领。

蚩尤

远古的传说

2.部落战争

阪泉之战

炎帝欲侵陵诸侯,诸侯咸归轩辕。轩辕乃修德振兵……抚万民,度四方……以与炎帝战于阪泉之野。三战,然后得其志。

——司马迁《史记·五帝本纪》

炎帝部落 与 黄帝部落

炎帝战败,归顺黄帝

炎黄部落联盟

涿鹿之战

蚩尤作乱,不用帝命。于是黄帝乃征诸侯,与蚩尤战于涿鹿之野,遂禽杀蚩尤。

——司马迁《史记·五帝本纪》

炎黄部落 与 蚩尤部落

蚩尤战败,黄帝被推举为部落联盟首领

华夏族

炎黄联盟与华夏族的形成

3.华夏族形成

涿鹿之战后,黄帝被推举为联盟首领。这一部落联盟以后逐渐形成为华夏族,因此后人尊崇炎帝和黄帝为中华民族的人文初祖。

华夏民族,非一族所成。太古以来,诸族错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成一族之形,后世所谓诸夏是也。

——梁启超 《太古及三代载记》

以华夏族为主体,由多民族融合而成

从材料中可以看出,华夏民族的形成有什么特点?

炎帝

黄帝

阪泉之战

炎黄联盟

华夏族

蚩尤

涿鹿之战

其他部落联盟

相传在黄帝之后,尧、舜、禹依次成为首领。

思考:你知道尧、舜、禹是怎样的人吗?

4.尧舜禹的禅让制

(1)尧的事迹

鼓励人们发展生产

尧

百姓悲哀,如丧父母。

三年,四方莫举乐,以思尧。

——《史记 五帝本纪》

据古书记载,尧吃的是粗米饭、野菜汤。但他对百姓的生活非常关心,只要部落里有人挨饿受冻,他就觉得是自己没有尽到责任,是自己的过错。唐尧在帝位70年,90岁禅让于舜,118岁时去世。

山西临汾尧庙

克己爱民

(2)舜的事迹

制定刑法,完善制度,稳定局势,又派禹治水,解除水患。

舜

虞舜耕田

舜帝陵雕像(湖南)

虞舜,姓姚,名重华。父瞽(gǔ)瞍(sǒu)顽,母握登贤而早丧。后母嚚(yín),弟象傲,常谋害舜。舜孺慕号泣,如穷人之无所归,负罪引慝(tè)。孝感动天。尝耕于历山,象为之耕,鸟为之耘。帝尧闻之,妻以二女,历试诸艰。天下大治,因禅焉。

——二十四孝之《虞舜耕田》

德才兼备

(3)禹的事迹

治理洪水,解除水患。

“三过其门而不入”

人与自然应和谐相处,

人们应树立环保意识

先民与自然抗争的史实

以身作则、无私奉献、

坚持不懈的精神品质

“疏堵”结合的方法

方法得当,懂得创新

禹

“禅”意为“在祖宗面前大力推荐”,“让”指“让出帝位”。

尧年老的时候,在征求了各部落的意见后,推举舜做他的继承人。舜年老后,采取同样的方法,把位置传给了治水有功的禹。

禅让制

联盟首领传位给贤德之人

(1)禅让原则:

贤德

(2)禅让实质:

原始部落联盟民主推选首领的制度

(3)禅让概况:

尧→舜→禹

1. 中华文明探源工程揭示了中华民族5000多年文明起源、形

成与早期发展的历史进程。2023年12月,经探源工程研

究:从距今约5800年开始,中华大地上各个区域相继出现

较为明显的社会分化,进入了文明起源的加速阶段。人类

进入文明社会的重要标志是( D )

D

A. 早期城市的形成

B. 农业、畜牧业的产生和发展

C. 社会分化的加剧

D. 私有制、阶级和国家的产生

2

3

4

5

6

7

1

2. [2024·连云港中考]考古工作者在良渚古城遗址发现古城和

外围水利系统,据估算,其工程总量超过1000万立方米。

这可用于印证良渚古城( B )

A. 初步产生物品交换

B. 已经出现早期国家

C. 广泛使用青铜工具

D. 开始推广牛耕技术

B

2

3

4

5

6

7

1

3. [教材素材]良渚古城距今约5300—4300年,由宫殿区、内

城和外城组成。城内外的贵族墓地里发掘出祭祀用的玉

琮、玉璧和象征军事指挥权的玉钺等。这表明( A )

A. 社会阶级分化相当明显

B. 旧石器时代生产水平高超

C. 古代历史遗存分布广泛

D. 文明最早发祥于长江流域

A

2

3

4

5

6

7

1

4. [2024·阳泉二模]陶寺都城遗址位于山西襄汾,面积达280

万平方米,遗址出土了大量的文物。根据下面三幅文物图

片可以推测这一地区( D )

A. 使用磨制石器 B. 已形成最早的文字

C. 贫富分化加剧 D. 具备早期国家形态

D

2

3

4

5

6

7

1

5. 【跨学科音乐】某歌中有一句歌词:“黑眼睛黑头发黄皮

肤,永永远远是龙的传人。”作为龙的传人,被后人尊崇

为中华民族的人文初祖的是( A )

A. 炎帝和黄帝 B. 尧、舜、禹

C. 炎帝和蚩尤 D. 黄帝和蚩尤

A

2

3

4

5

6

7

1

6. [2023·盐城月考]我国儒家经典《尚书·尧典》中有“尧舜

禅让”的记载,《尚书·大禹谟》中则有“舜禹禅让”的

记载。文献记载的尧、舜、禹“禅让”的标准是( A )

A. 德才兼备 B. 部落势力

C. 治水功绩 D. 征战功绩

A

2

3

4

5

6

7

1

7. [2024年1月珠海期末]史书记载:“鸿水滔天,浩浩怀山

襄陵,下民其忧。”面对洪灾,中华民族重在埋头治理,

重在歌颂与弘扬抗洪时表现出来的英雄气概。此材料最适

合用来印证( A )

A. 大禹治水的功绩 B. 洪灾延续时间长

C. 百姓受洪灾之苦 D. 洪灾发生的恐怖

A

2

3

4

5

6

7

1

1. [2024·山西中考]2024年是中国甲辰龙年。远古时期,中华

大地上就普遍流行着对龙的崇拜。下列出土于不同地区史

前时期文化遗址中的龙形器物,共同印证了( C )

2

1

A. 中原地区较高的文明程度

B. 玉器制造业的水平高超

C. 中华文化多元一体的特点

D. 黄河流域孕育早期国家

答案:C

2

1

点拨:根据题干信息“彩绘龙纹陶盘(山西陶寺都城遗

址)”“玉猪龙(内蒙古红山文化遗址)”“玉龙(安徽凌家

滩遗址)”可知,在不同地区的文化遗址中,都出土了含

有龙元素的器物,说明这些地区虽然地域上有所差异,但

文化上具有相似性,充分说明了中华文化多元一体的特

点,C正确。

2

1

2. [2023·广州中考]有学者认为,尧舜禹和“尧舜禹时代”是

两个既有联系又不相同的概念。尧舜禹或许不一定可以一

一据实,但以尧舜禹为代表的这个“时代”是肯定存在

的,因为在考古学上,明显就存在这样一个时代,我们一

般称之为“龙山时代”,甚至还存在更早一些的“仰韶时

代”。这说明( C )

C

A. 我国有文字可考的历史从商朝开始

B. 炎帝和黄帝是中华民族的人文初祖

C. 历史传说具有一定的考古学意义

D. 世袭制的出现是生产力发展的结果

2

1

点拨:依据“尧舜禹或许不一定可以一一据实,但以尧舜

禹为代表的这个‘时代’是肯定存在的”可知,尧舜禹虽

然不一定可以一一据实,但其所代表的时代在考古学上已

经证明是肯定存在的,由此说明历史传说并非完全虚构,

而是具有一定的考古学意义,C正确。我国有文字可考的

历史是从商朝甲骨文开始,这与材料无关,排除A;材料并不是证明炎帝和黄帝是中华民族的人文初祖,而是说明远古传说具有一定的考古学意义,排除B;尧舜禹时期实行禅让制,排除D。

2

1

中华文明的起源

早期国家和文明的起源

远古的传说

早期城市逐步形成

社会分化加剧

早期国家形成

部落联盟时期

尧舜禹的禅让制

良渚古城与陶寺都城

良渚古城遗址

陶寺都城遗址

谢

谢

第3课 中华文明的起源

第一单元 史前时期:原始社会与中华文明的起源

人教2024版 七年级上册历史【精做课件】

授课教师:********

班 级:********

时 间:********

第 3 课 中华文明的起源教案

一、教学目标

(一)知识与能力目标

学生能清晰说出中华文明起源的多元特点,准确列举黄河流域、长江流域等主要区域的代表性文化遗址及文化成就,如仰韶文化的彩陶、良渚文化的玉器等。

详细阐述炎黄传说与华夏民族形成的关系,理解传说中蕴含的历史信息和文化内涵,能够区分传说与史实的差异。

深入分析中华文明起源过程中各地区文化交流与融合的表现和意义,培养归纳概括、分析历史问题的能力。

(二)过程与方法目标

通过展示丰富的考古图片、遗址模型和史料,培养学生观察、分析和提取有效历史信息的能力。

组织学生开展小组合作探究活动,讨论中华文明起源的特点和发展脉络,提升学生合作学习、表达观点和逻辑思维的能力。

引导学生运用比较法,对比不同地区文化遗址的异同,加深对中华文明多元一体特征的理解。

(三)情感态度与价值观目标

感受中华文明起源的悠久历史和灿烂成就,增强民族自豪感和文化自信心。

认识到各地区文化对中华文明形成的重要贡献,培养尊重不同文化、包容多元的意识。

激发学生对中华文明起源的探索兴趣,培养学生的历史探究精神和家国情怀。

二、教学重难点

(一)教学重点

中华文明起源的多元特点及各地区代表性文化遗址的主要特征。

炎黄传说与华夏民族形成的关系,以及传说在中华文明起源研究中的价值。

(二)教学难点

理解中华文明多元一体的发展格局,剖析各地区文化交流融合对中华文明形成的推动作用。

正确认识传说与史实的关系,从传说中挖掘真实的历史信息。

三、教学方法

讲授法、讨论法、直观演示法、比较分析法

四、教学过程

(一)导入新课(3 分钟)

播放纪录片《中华文明》片段,展示良渚古城遗址、仰韶文化彩陶等精美画面,提问学生:“同学们,看到这些令人震撼的画面,你们是否好奇这些辉煌文明是如何起源的?今天,就让我们一起探寻中华文明的起源。”

(二)新课讲授

中华文明起源的多元特点(15 分钟)

黄河流域文化:展示仰韶文化遗址出土的彩陶图片,介绍仰韶文化彩陶的特点,如绚丽的色彩、精美的纹饰,讲述彩陶在当时的生活用途和文化意义。利用地图指出半坡遗址、庙底沟遗址等仰韶文化的重要分布区域,引导学生观察不同地区彩陶的差异,分析其与当地自然环境、生活方式的关系。

长江流域文化:展示良渚文化玉器、祭坛和古城遗址的图片及视频资料,详细讲解良渚文化在玉器制作工艺上的高超水平,如玉琮的形制和雕刻纹饰所蕴含的宗教和社会意义。介绍良渚古城的规划布局,分析其作为早期城市文明的特点,让学生认识到长江流域文化在中华文明起源中的重要地位。

其他地区文化:简要介绍红山文化的玉器、彩陶和祭坛,以及龙山文化的黑陶等,通过图片展示其独特的文化特征,引导学生思考这些不同地区文化共同构成了中华文明起源的多元格局。

炎黄传说与华夏民族形成(15 分钟)

炎黄传说:生动讲述黄帝、炎帝的故事,包括阪泉之战、涿鹿之战等传说内容,利用多媒体展示相关的绘画、雕塑作品,增强故事的感染力。引导学生思考传说中黄帝、炎帝的功绩,如发明创造、文化传承等,探讨这些传说反映了当时怎样的社会状况。

华夏民族形成:组织学生小组讨论 “炎黄传说与华夏民族形成有怎样的关系”,鼓励学生结合课本和自己的理解发表观点。教师总结:炎黄部落联盟经过长期发展融合,成为华夏民族的主干,黄帝和炎帝被尊奉为中华民族的人文初祖,炎黄传说凝聚着民族精神,是华夏民族文化认同的重要来源。

传说与史实:展示考古发现与传说相互印证的案例,如仰韶文化与黄帝时代的时间对应关系,引导学生分析传说与史实的联系与区别。通过史料分析,让学生明白传说虽然包含虚构成分,但也蕴含着一定的历史信息,可以作为研究历史的参考资料。

文化交流与融合(10 分钟)

交流表现:展示不同地区文化遗址中相似的器物、纹饰等图片,如良渚文化的玉琮在其他地区的发现,仰韶文化彩陶纹饰在周边地区的传播,引导学生分析这些现象说明的问题。教师讲解在中华文明起源过程中,各地区之间存在着广泛的文化交流,包括物质文化的传播和精神文化的相互影响。

融合意义:组织学生进行小组讨论,思考 “文化交流与融合对中华文明形成有什么重要意义”。每个小组推选一名代表发言,教师总结:文化交流与融合促进了各地区文化的相互学习和借鉴,丰富了中华文明的内涵,推动了中华文明从多元走向一体,为中华文明的持续发展奠定了基础。

(三)课堂小结(3 分钟)

教师利用思维导图梳理本节课内容,回顾中华文明起源的多元特点、炎黄传说与华夏民族形成以及文化交流融合的要点。强调中华文明起源是一个多元一体、不断交流融合的过程,各地区文化共同铸就了灿烂的中华文明。

(四)课堂练习(5 分钟)

仰韶文化的代表性器物是( )

A. 玉器 B. 黑陶 C. 彩陶 D. 青铜器

良渚文化位于( )

A. 黄河流域 B. 长江流域 C. 辽河流域 D. 珠江流域

被尊奉为中华民族人文初祖的是( )

A. 黄帝和炎帝 B. 尧和舜 C. 禹 D. 蚩尤

下列关于传说与史实关系的表述,正确的是( )

A. 传说都是虚构的,没有任何历史价值

B. 史实都是从传说中整理出来的

C. 传说中蕴含着一定的历史信息

D. 传说与史实完全相同

中华文明起源的特点是( )

A. 单一中心起源 B. 多元一体 C. 各地区独立发展 D. 仅黄河流域有文明

教师巡视学生做题情况,讲解答案,针对学生的错误进行重点分析,强化学生对知识点的理解和记忆。

(五)作业布置(1 分钟)

课后查阅资料,了解更多关于中华文明起源的考古新发现,写一篇 300 字左右的短文,分享自己的收获和体会。

以 “我心中的中华文明起源” 为主题,制作一张手抄报,展示中华文明起源的多元特点和重要文化成就。

五、教学资源

多媒体课件(包含图片、视频、地图、文字资料等)

相关历史书籍、文献资料

文化遗址模型、文物复制品

思维导图制作工具

六、教学反思

在教学过程中,通过丰富的图片、视频资料和多样化的教学活动,激发了学生的学习兴趣,帮助学生直观地感受中华文明起源的魅力。但在小组讨论环节,部分学生思维不够活跃,参与度不高。今后教学中,应进一步优化讨论问题的设计,加强引导,鼓励学生积极思考、大胆表达,提高课堂教学的互动性和实效性。

5

课堂检测

4

新知讲解

6

变式训练

7

中考考法

8

小结梳理

学习目录

1

复习引入

2

新知讲解

3

典例讲解

1. 知道生产力的发展,推动早期国家的产生。(唯物史观)

2 . 通过良渚古城和陶寺都城遗址,了解中国早期国家起源的表现(史料实证)

3. 通过阅读教材和有关史料,了解炎黄联盟的形成、涿鹿之战,知道炎帝和黄帝部落联盟构成了华夏族的主干。(史料实证、唯物史观、历史解释、家国情怀)

4. 通过阅读教材和有关史料,了解中国早期政治制度—禅让制,知道大禹治水的故事。(时空观念、历史解释)

大汶口文化遗址

炎帝(左)、黄帝(右)雕像

庚子年清明公祭轩辕黄帝典礼

依据图片,说出你知道的远古时代的神话传说。

盘古开天

女娲补天

后羿射日

神农尝草

夸父逐日

精卫填海

炎黄联盟

愚公移山

伏羲画挂

早期国家和文明的起源

牛河梁遗址的祭坛、积石冢

牛河梁遗址出土的玉猪龙

社会成员之间的分化加剧

5000多年前,早期城市逐步形成

早期国家形成

早期国家的形成和发展

良渚古城与陶寺都城

阅读教材第16页第二目的内容,完成表格。

遗址位置 浙江余杭

距今时间 约5300—4300年

古城情况 由宫殿区、内城和外城组成,其中的考古发现反映了良渚社会较高的经济发展水平和统治者较强的调动、组织能力

墓葬 城内外的贵族墓地里随葬有数十件至数百件精美的玉器,城外的普通墓地里随葬品稀少

考古证实 距今约5000年,长江下游地区已经出现早期国家

文明探源—良渚古城遗址

生产力发展

出现剩余产品

产生贫富分化

早期奴隶主

产生阶级

国家产生

早期奴隶

阶级矛盾不可调和

材料 第一等级以……大量玉礼器随葬的墓为代表;第二等级以……既随葬少量玉礼器,又有生产工具随葬的墓为代表;第三等级仅以少量陶器和石器随葬的墓为代表;第四等级以……无随葬品的殉葬墓为代表。

——摘编自《神巫的世界·良渚文化综述》

阅读教材第17页的内容,完成表格。

遗址位置 山西襄汾

距今时间 约4300—4000年

古城情况 面积达280万平方米,宫城内有多处高等级建筑基址,以及陶质的建筑材料

墓葬 城内有两处墓地,大型墓葬集中分布,墓中往往随葬陶鼓、石磬、玉钺、陶盘等器物;很多小型墓没有任何随葬品

考古证实 当时黄河中游地区已经出现了早期国家

陶寺都城遗址出土的器物石磬

红山文化

(玉器、祭坛、神庙)

距今约5500—5000年

大汶口文化

距今约6300-4500年

龙山文化(蛋壳陶)

距今约4500—3800年

思考:早期文明遗存(中华文明的起源)有什么特点?

仰韶文化(彩陶、粟)

距今约7000-5000年

河姆渡文化

(水稻、养蚕缫丝)

距今约7000年

良渚文化

(玉器、祭坛、神庙)

距今约5300—4300年

(1)产生早(源远流长)。

(2)分布广泛。

(3)以中原为核心。

(4)自成体系。

(5)多元一体。

距今5000年左右,黄河、长江、西辽河流域都发展出了各具特色的史前文明,它们彼此之间不断地交流和融合,共同构成了早期中华文明的主体。

1.部落联盟时期

(1)五六千年前,我国进入部落联盟时期。相传,当时黄河流域活动着炎帝、黄帝、蚩尤等几个较大的部落。

炎帝,号神农氏,生于渭水支流的姜水。

炎帝(神农氏)

黄帝,号有熊氏,又号轩辕氏,生于陕西北部,后向东迁徙。

黄帝(轩辕氏)

原在我国东部,后来发展到山东、河南、安徽一带,是最早进入中原的部落首领。

蚩尤

远古的传说

2.部落战争

阪泉之战

炎帝欲侵陵诸侯,诸侯咸归轩辕。轩辕乃修德振兵……抚万民,度四方……以与炎帝战于阪泉之野。三战,然后得其志。

——司马迁《史记·五帝本纪》

炎帝部落 与 黄帝部落

炎帝战败,归顺黄帝

炎黄部落联盟

涿鹿之战

蚩尤作乱,不用帝命。于是黄帝乃征诸侯,与蚩尤战于涿鹿之野,遂禽杀蚩尤。

——司马迁《史记·五帝本纪》

炎黄部落 与 蚩尤部落

蚩尤战败,黄帝被推举为部落联盟首领

华夏族

炎黄联盟与华夏族的形成

3.华夏族形成

涿鹿之战后,黄帝被推举为联盟首领。这一部落联盟以后逐渐形成为华夏族,因此后人尊崇炎帝和黄帝为中华民族的人文初祖。

华夏民族,非一族所成。太古以来,诸族错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成一族之形,后世所谓诸夏是也。

——梁启超 《太古及三代载记》

以华夏族为主体,由多民族融合而成

从材料中可以看出,华夏民族的形成有什么特点?

炎帝

黄帝

阪泉之战

炎黄联盟

华夏族

蚩尤

涿鹿之战

其他部落联盟

相传在黄帝之后,尧、舜、禹依次成为首领。

思考:你知道尧、舜、禹是怎样的人吗?

4.尧舜禹的禅让制

(1)尧的事迹

鼓励人们发展生产

尧

百姓悲哀,如丧父母。

三年,四方莫举乐,以思尧。

——《史记 五帝本纪》

据古书记载,尧吃的是粗米饭、野菜汤。但他对百姓的生活非常关心,只要部落里有人挨饿受冻,他就觉得是自己没有尽到责任,是自己的过错。唐尧在帝位70年,90岁禅让于舜,118岁时去世。

山西临汾尧庙

克己爱民

(2)舜的事迹

制定刑法,完善制度,稳定局势,又派禹治水,解除水患。

舜

虞舜耕田

舜帝陵雕像(湖南)

虞舜,姓姚,名重华。父瞽(gǔ)瞍(sǒu)顽,母握登贤而早丧。后母嚚(yín),弟象傲,常谋害舜。舜孺慕号泣,如穷人之无所归,负罪引慝(tè)。孝感动天。尝耕于历山,象为之耕,鸟为之耘。帝尧闻之,妻以二女,历试诸艰。天下大治,因禅焉。

——二十四孝之《虞舜耕田》

德才兼备

(3)禹的事迹

治理洪水,解除水患。

“三过其门而不入”

人与自然应和谐相处,

人们应树立环保意识

先民与自然抗争的史实

以身作则、无私奉献、

坚持不懈的精神品质

“疏堵”结合的方法

方法得当,懂得创新

禹

“禅”意为“在祖宗面前大力推荐”,“让”指“让出帝位”。

尧年老的时候,在征求了各部落的意见后,推举舜做他的继承人。舜年老后,采取同样的方法,把位置传给了治水有功的禹。

禅让制

联盟首领传位给贤德之人

(1)禅让原则:

贤德

(2)禅让实质:

原始部落联盟民主推选首领的制度

(3)禅让概况:

尧→舜→禹

1. 中华文明探源工程揭示了中华民族5000多年文明起源、形

成与早期发展的历史进程。2023年12月,经探源工程研

究:从距今约5800年开始,中华大地上各个区域相继出现

较为明显的社会分化,进入了文明起源的加速阶段。人类

进入文明社会的重要标志是( D )

D

A. 早期城市的形成

B. 农业、畜牧业的产生和发展

C. 社会分化的加剧

D. 私有制、阶级和国家的产生

2

3

4

5

6

7

1

2. [2024·连云港中考]考古工作者在良渚古城遗址发现古城和

外围水利系统,据估算,其工程总量超过1000万立方米。

这可用于印证良渚古城( B )

A. 初步产生物品交换

B. 已经出现早期国家

C. 广泛使用青铜工具

D. 开始推广牛耕技术

B

2

3

4

5

6

7

1

3. [教材素材]良渚古城距今约5300—4300年,由宫殿区、内

城和外城组成。城内外的贵族墓地里发掘出祭祀用的玉

琮、玉璧和象征军事指挥权的玉钺等。这表明( A )

A. 社会阶级分化相当明显

B. 旧石器时代生产水平高超

C. 古代历史遗存分布广泛

D. 文明最早发祥于长江流域

A

2

3

4

5

6

7

1

4. [2024·阳泉二模]陶寺都城遗址位于山西襄汾,面积达280

万平方米,遗址出土了大量的文物。根据下面三幅文物图

片可以推测这一地区( D )

A. 使用磨制石器 B. 已形成最早的文字

C. 贫富分化加剧 D. 具备早期国家形态

D

2

3

4

5

6

7

1

5. 【跨学科音乐】某歌中有一句歌词:“黑眼睛黑头发黄皮

肤,永永远远是龙的传人。”作为龙的传人,被后人尊崇

为中华民族的人文初祖的是( A )

A. 炎帝和黄帝 B. 尧、舜、禹

C. 炎帝和蚩尤 D. 黄帝和蚩尤

A

2

3

4

5

6

7

1

6. [2023·盐城月考]我国儒家经典《尚书·尧典》中有“尧舜

禅让”的记载,《尚书·大禹谟》中则有“舜禹禅让”的

记载。文献记载的尧、舜、禹“禅让”的标准是( A )

A. 德才兼备 B. 部落势力

C. 治水功绩 D. 征战功绩

A

2

3

4

5

6

7

1

7. [2024年1月珠海期末]史书记载:“鸿水滔天,浩浩怀山

襄陵,下民其忧。”面对洪灾,中华民族重在埋头治理,

重在歌颂与弘扬抗洪时表现出来的英雄气概。此材料最适

合用来印证( A )

A. 大禹治水的功绩 B. 洪灾延续时间长

C. 百姓受洪灾之苦 D. 洪灾发生的恐怖

A

2

3

4

5

6

7

1

1. [2024·山西中考]2024年是中国甲辰龙年。远古时期,中华

大地上就普遍流行着对龙的崇拜。下列出土于不同地区史

前时期文化遗址中的龙形器物,共同印证了( C )

2

1

A. 中原地区较高的文明程度

B. 玉器制造业的水平高超

C. 中华文化多元一体的特点

D. 黄河流域孕育早期国家

答案:C

2

1

点拨:根据题干信息“彩绘龙纹陶盘(山西陶寺都城遗

址)”“玉猪龙(内蒙古红山文化遗址)”“玉龙(安徽凌家

滩遗址)”可知,在不同地区的文化遗址中,都出土了含

有龙元素的器物,说明这些地区虽然地域上有所差异,但

文化上具有相似性,充分说明了中华文化多元一体的特

点,C正确。

2

1

2. [2023·广州中考]有学者认为,尧舜禹和“尧舜禹时代”是

两个既有联系又不相同的概念。尧舜禹或许不一定可以一

一据实,但以尧舜禹为代表的这个“时代”是肯定存在

的,因为在考古学上,明显就存在这样一个时代,我们一

般称之为“龙山时代”,甚至还存在更早一些的“仰韶时

代”。这说明( C )

C

A. 我国有文字可考的历史从商朝开始

B. 炎帝和黄帝是中华民族的人文初祖

C. 历史传说具有一定的考古学意义

D. 世袭制的出现是生产力发展的结果

2

1

点拨:依据“尧舜禹或许不一定可以一一据实,但以尧舜

禹为代表的这个‘时代’是肯定存在的”可知,尧舜禹虽

然不一定可以一一据实,但其所代表的时代在考古学上已

经证明是肯定存在的,由此说明历史传说并非完全虚构,

而是具有一定的考古学意义,C正确。我国有文字可考的

历史是从商朝甲骨文开始,这与材料无关,排除A;材料并不是证明炎帝和黄帝是中华民族的人文初祖,而是说明远古传说具有一定的考古学意义,排除B;尧舜禹时期实行禅让制,排除D。

2

1

中华文明的起源

早期国家和文明的起源

远古的传说

早期城市逐步形成

社会分化加剧

早期国家形成

部落联盟时期

尧舜禹的禅让制

良渚古城与陶寺都城

良渚古城遗址

陶寺都城遗址

谢

谢

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史