中考物理复习基础过关力第六讲运动和力第3课时机械运动课件(41页ppt)

文档属性

| 名称 | 中考物理复习基础过关力第六讲运动和力第3课时机械运动课件(41页ppt) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 3.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2025-05-19 08:15:06 | ||

图片预览

文档简介

(共41张PPT)

基础过关

第二 力

第六讲 运动和力 第3课时 机械运动

知识点1 长度和时间的测量

(1)长度单位及换算:国际单位制中,长度的基本单位是 ,常用单 位还有千米(km)、分米(dm)、厘米(cm)、毫米(mm)、微米(μm)、纳米 (nm)等。

换算关系:①十进率:米、厘米、毫米;1 dm=10-1 m,1 cm=

10-2 m;

②千进率:千米、米、毫米、微米、纳米。

1 km= m,1 mm= m,1 μm= m,1 nm=

m。

米

103

10-3

10-6

10-9

(2)正确使用刻度尺测量物体的长度(如图所示)

①认清刻度尺的 、 和 ;

②刻度尺有刻度的一边要 被测物体且与被测长度 ,不 能倾斜;

③读数时视线要 刻度线,不可斜视,在精确测量时要估读 到 的下一位,记录的测量结果应由 和 组成。

零刻度线

量程

分度值

紧贴

平行

垂直

分度值

数值

单位

测量

真实

多

次测量求平均值

秒(s)

60

60

3 600

(5)时间的测量工具(如图所示):钟、表、机械停表、电子停表等。

知识点2 测量平均速度

(1)机械运动:物体 的变化叫机械运动。

(2)参照物:判断物体的运动和静止,应选某一物体作为标准,该物体 叫 。

(3)物体的运动和静止是 的。

位置

参照物

相对

快慢

米每秒(m/s)

千米每小时(km/h)

3.6

vt

路程

时间

直线

不变

不相等

平均速度

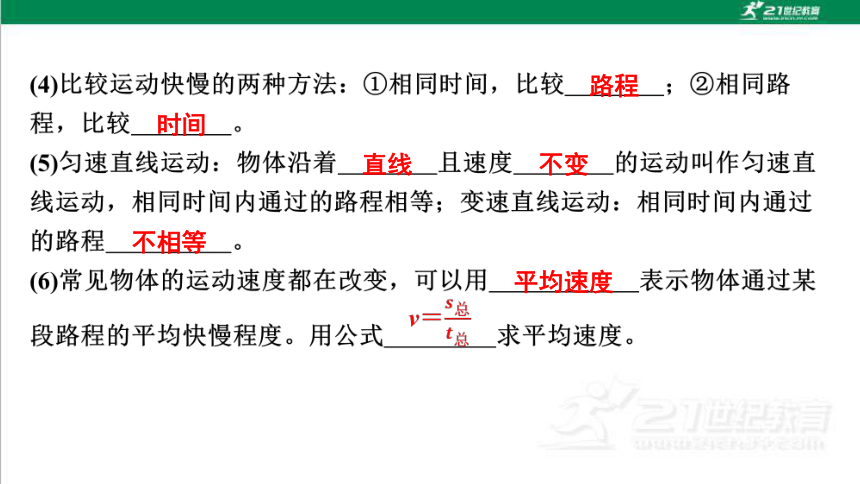

知识点4 测量平均速度

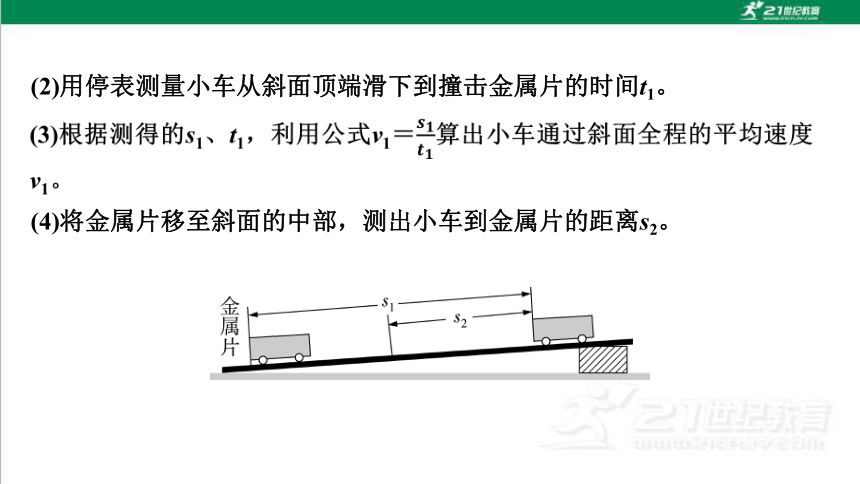

实验装置如图所示,斜面的一端用木块垫起,使它保持很小的坡度。

实验步骤如下:

(1)把小车放在斜面顶端,金属片放在斜面底端,用刻度尺测出小车将要 通过的路程s1,把s1和后面测得的数据填入下表中。

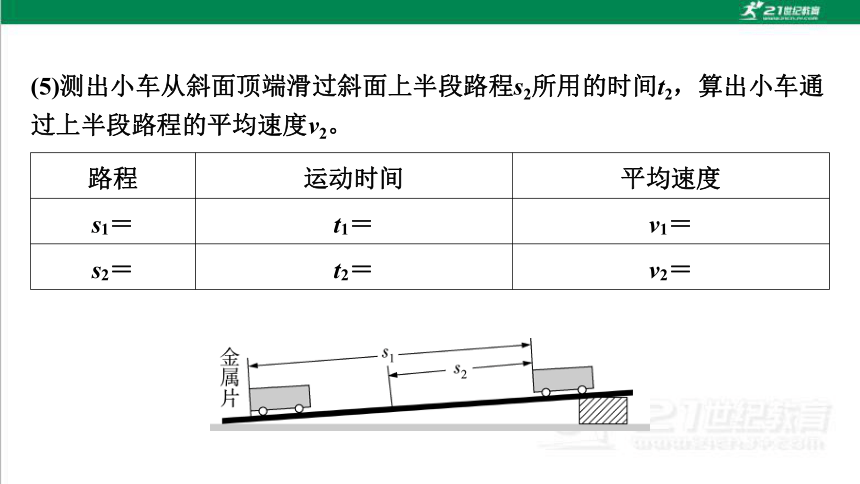

(2)用停表测量小车从斜面顶端滑下到撞击金属片的时间t1。

(4)将金属片移至斜面的中部,测出小车到金属片的距离s2。

(5)测出小车从斜面顶端滑过斜面上半段路程s2所用的时间t2,算出小车通 过上半段路程的平均速度v2。

路程 运动时间 平均速度

s1= t1= v1=

s2= t2= v2=

例1图

A. 14 mm B. 145 mm

C. 500 mm D. 50.0 mm

D

解题思路:善用自己身体部分作为参照,如食指指甲的宽度约为1 cm。

练习图

A. 0.1 cm B. 3 cm C. 0.3 m D. 1 m

B

例2:小明同时用两把尺测量一个小物件的长度,如图所示。请你帮他读 数,A尺的读数为 ,B尺的读数为 。比较结果,可以判断用 尺测量更精确。

例2图

解题思路:读数前要弄清测量工具的分度值。测量长度时需要进行估 读。

3.75 cm(3.74~3.76 cm均可)

3.7

cm(3.6~3.8 cm均可)

A

[练习]如图甲,物体A的长度为 cm;图乙中铅笔的长度 是 cm;图丙中停表秒针盘的分度值是 s,停表读数 是 s。

3.20

2.50

0.1

110

练习图

A. 向西加速 B. 向东加速

C. 向西减速 D. 向东减速

例3图

C

练习图

A. 飞行的客机 B. 两岸的高楼

C. 行驶的游船 D. 流动的江水

B

核心考点3 平均速度的测量

例4:木块从如图斜面所示位置静止释放,直到撞上金属片,测此过程木 块的平均速度。

例4图

(1)在图中画出需要测量的距离。

实验次数 木块质量/g 运动距离/m 运动时间/s

1 100 1.000 0.8

2 150 1.000 0.8

3 200 1.000 0.8

4 250 1.000 0.8

v

1.25 m/s

例4:木块从如图斜面所示位置静止释放,直到撞上金属片,测此过程木 块的平均速度。

(3)请归纳本实验木块的平均速度与质量是否有关? 。

无关

例4:木块从如图斜面所示位置静止释放,直到撞上金属片,测此过程木 块的平均速度。

例4图

[练习1]小明看到滑雪运动员从越陡的坡滑下时,越快滑到底端。对此他 猜想:“物体离地高度一定时,斜面坡度越大,物体从静止开始滑到底 端的平均速度也越大”。请你设计实验验证其猜想。

练习1图

刻度尺和

停表

刻度尺

停表

滑块运动到斜面底端的

时间

滑块离地高度

斜面坡度

②和

③

斜

面坡度

[练习2] (2021广州)如图,小明将质量较小的物体P和质量较大的物体Q通 过细绳相连,并挂在定滑轮上,发现Q下落会被P“拖慢”。对此小明猜 想:“Q 的质量和初始离地高度都一定时,P的质量越大,Q从静止开始 下落到地面的平均速度越小。 ” 请设计实验验证其猜想。

练习2图

(1)除图所示的器材以外,还需要的实验器材有 。

停表、天平

(2)画出记录实验数据的表格。

次数 P的质量 Q下落的时间/s

1 P1(小)

2 P2(大)

3 P3(最大)

[练习2] (2021广州)如图,小明将质量较小的物体P和质量较大的物体Q通 过细绳相连,并挂在定滑轮上,发现Q下落会被P“拖慢”。对此小明猜 想:“Q 的质量和初始离地高度都一定时,P的质量越大,Q从静止开始 下落到地面的平均速度越小。 ” 请设计实验验证其猜想。

练习2图

(3)写出实验步骤 (可用画图或文字表述) 和判断小明猜想是否正确的 依据。

实验步骤:①将Q和质量小的P1通过绳子相连,并挂在定滑轮上,用停表

测量 Q 从静止开始下落到地面所用的时间 t1;②将P1 换成质量不同的

重复步骤①,测出对应时间 t2 、t3。

猜想依据:若t1<t2<t3,则小明猜想正确;否则,小明猜想不正确。

[练习2] (2021广州)如图,小明将质量较小的物体P和质量较大的物体Q通 过细绳相连,并挂在定滑轮上,发现Q下落会被P“拖慢”。对此小明猜 想:“Q 的质量和初始离地高度都一定时,P的质量越大,Q从静止开始 下落到地面的平均速度越小。 ” 请设计实验验证其猜想。

练习2图

核心考点4 受力情况和运动状态综合分析

例5:如图1所示,水平地面上O点两侧粗糙程度不同,物体一直受到沿 水平方向大小为3 N的力F作用。从物体经过M点开始计时,每经过1 s, 用虚线框记录物体的位置。物体在MO段做匀速直线运动。

例5图

小于

tOP,则有vMN<vOP

(2)在MN和OQ段中,物体所受阻力的大小 (选填“相等”或 “不相等”),判断方法有两种,请你将两种方法都写出来。

不相等

由于物体对地面的压力不变,接触面材料不同,故物体所受

摩擦力不同

在MN段,物体做匀速直线运动,fMN=F=3 N;在OP段,物

体运动状态改变,由此可判断fOP不等于F,所以fMN不等于fOP

例5:如图1所示,水平地面上O点两侧粗糙程度不同,物体一直受到沿 水平方向大小为3 N的力F作用。从物体经过M点开始计时,每经过1 s, 用虚线框记录物体的位置。物体在MO段做匀速直线运动。

例5图

(3)在图2中画出物体在MO段的s-t图像和v-t图像。

例5:如图1所示,水平地面上O点两侧粗糙程度不同,物体一直受到沿 水平方向大小为3 N的力F作用。从物体经过M点开始计时,每经过1 s, 用虚线框记录物体的位置。物体在MO段做匀速直线运动。

例5图

解题思路:区分“s-t”图像与“v-t”图像。解决力学问题要灵活利用 受力分析的方法、二力平衡和物体运动状态的关系。

练习图

A. 0~t1,物体在做加速直线运动

B. 0~t1,物体处于受力平衡状态

C. t1~t2,物体在做匀速直线运动

D. t1~t2,物体运动的速度在不断地增大

B

A. 步长约为2 m B. 每分钟步行15 km

C. 平均速度为4 km/h D. 步行3 km用时15 min

第1题图

C

A

第3题图

20.0

100

第4题图

12

平衡力

静止

5. 甲、乙两辆小车在平直的路面上向东运动,小林测出它们运动的路程 和时间,并由所测数据作出了相应的s-t图像。由图可知v甲 v乙(选 填“>”“=”或“<”)。以甲车为参照物,乙车向 (选填“东” 或“西”)运动。

第5题图

>

西

6. 小王在“测量小车的平均速度”的实验中,他已经从实验室借到的实 验器材有小车、停表、长木板、小木块。

第6题图

(1)他为了完成该实验,还需要的实验器材有 。

(2)为了方便计时,应该使斜面的坡度 (选填“较大”或“较 小”)。

刻度尺

较小

(3)经测量,s1=90.00 cm,s2=40.00 cm,小车从斜面顶端由静止下滑的 过程中,秒表记录如图所示,则小车在s3段的平均速度是 m/s。s3 段的平均速度比s2段的更 。

0.5

快

6. 小王在“测量小车的平均速度”的实验中,他已经从实验室借到的实 验器材有小车、停表、长木板、小木块。

第6题图

不为0且一直增大

由图乙可

知前2 s物体一直处于静止状态,水平方向上它所受到的摩擦力与拉力是

一对平衡力。而由图丙可知前2 s拉力一直增大,所以摩擦力不为0且一直

增大

7. 如图甲所示,同一水平地面,一物体在一个方向不变的水平拉力F 作用下做直线运动。6 s后,在物体上方粘放一重物。0~10 s物体运 动的速度随时间变化的图像如图乙所示。0~2 s拉力随时间变化的图 像如图丙所示。

第7题图

小于

物体在4~6 s与8~10 s时

都处于匀速直线运动状态,因此水平方向上拉力与摩擦力平衡,拉力与

摩擦力大小相等。同一接触面,8~10 s时接触面所受压力更大,所以8~

10 s时物体所受滑动摩擦力更大,所受拉力也更大

7. 如图甲所示,同一水平地面,一物体在一个方向不变的水平拉力F 作用下做直线运动。6 s后,在物体上方粘放一重物。0~10 s物体运 动的速度随时间变化的图像如图乙所示。0~2 s拉力随时间变化的图 像如图丙所示。

第7题图

不变

接

触面所受压力不变,接触面材料相同,所以物体所受滑动摩擦力不变

7. 如图甲所示,同一水平地面,一物体在一个方向不变的水平拉力F 作用下做直线运动。6 s后,在物体上方粘放一重物。0~10 s物体运 动的速度随时间变化的图像如图乙所示。0~2 s拉力随时间变化的图 像如图丙所示。

第7题图

基础过关

第二 力

第六讲 运动和力 第3课时 机械运动

知识点1 长度和时间的测量

(1)长度单位及换算:国际单位制中,长度的基本单位是 ,常用单 位还有千米(km)、分米(dm)、厘米(cm)、毫米(mm)、微米(μm)、纳米 (nm)等。

换算关系:①十进率:米、厘米、毫米;1 dm=10-1 m,1 cm=

10-2 m;

②千进率:千米、米、毫米、微米、纳米。

1 km= m,1 mm= m,1 μm= m,1 nm=

m。

米

103

10-3

10-6

10-9

(2)正确使用刻度尺测量物体的长度(如图所示)

①认清刻度尺的 、 和 ;

②刻度尺有刻度的一边要 被测物体且与被测长度 ,不 能倾斜;

③读数时视线要 刻度线,不可斜视,在精确测量时要估读 到 的下一位,记录的测量结果应由 和 组成。

零刻度线

量程

分度值

紧贴

平行

垂直

分度值

数值

单位

测量

真实

多

次测量求平均值

秒(s)

60

60

3 600

(5)时间的测量工具(如图所示):钟、表、机械停表、电子停表等。

知识点2 测量平均速度

(1)机械运动:物体 的变化叫机械运动。

(2)参照物:判断物体的运动和静止,应选某一物体作为标准,该物体 叫 。

(3)物体的运动和静止是 的。

位置

参照物

相对

快慢

米每秒(m/s)

千米每小时(km/h)

3.6

vt

路程

时间

直线

不变

不相等

平均速度

知识点4 测量平均速度

实验装置如图所示,斜面的一端用木块垫起,使它保持很小的坡度。

实验步骤如下:

(1)把小车放在斜面顶端,金属片放在斜面底端,用刻度尺测出小车将要 通过的路程s1,把s1和后面测得的数据填入下表中。

(2)用停表测量小车从斜面顶端滑下到撞击金属片的时间t1。

(4)将金属片移至斜面的中部,测出小车到金属片的距离s2。

(5)测出小车从斜面顶端滑过斜面上半段路程s2所用的时间t2,算出小车通 过上半段路程的平均速度v2。

路程 运动时间 平均速度

s1= t1= v1=

s2= t2= v2=

例1图

A. 14 mm B. 145 mm

C. 500 mm D. 50.0 mm

D

解题思路:善用自己身体部分作为参照,如食指指甲的宽度约为1 cm。

练习图

A. 0.1 cm B. 3 cm C. 0.3 m D. 1 m

B

例2:小明同时用两把尺测量一个小物件的长度,如图所示。请你帮他读 数,A尺的读数为 ,B尺的读数为 。比较结果,可以判断用 尺测量更精确。

例2图

解题思路:读数前要弄清测量工具的分度值。测量长度时需要进行估 读。

3.75 cm(3.74~3.76 cm均可)

3.7

cm(3.6~3.8 cm均可)

A

[练习]如图甲,物体A的长度为 cm;图乙中铅笔的长度 是 cm;图丙中停表秒针盘的分度值是 s,停表读数 是 s。

3.20

2.50

0.1

110

练习图

A. 向西加速 B. 向东加速

C. 向西减速 D. 向东减速

例3图

C

练习图

A. 飞行的客机 B. 两岸的高楼

C. 行驶的游船 D. 流动的江水

B

核心考点3 平均速度的测量

例4:木块从如图斜面所示位置静止释放,直到撞上金属片,测此过程木 块的平均速度。

例4图

(1)在图中画出需要测量的距离。

实验次数 木块质量/g 运动距离/m 运动时间/s

1 100 1.000 0.8

2 150 1.000 0.8

3 200 1.000 0.8

4 250 1.000 0.8

v

1.25 m/s

例4:木块从如图斜面所示位置静止释放,直到撞上金属片,测此过程木 块的平均速度。

(3)请归纳本实验木块的平均速度与质量是否有关? 。

无关

例4:木块从如图斜面所示位置静止释放,直到撞上金属片,测此过程木 块的平均速度。

例4图

[练习1]小明看到滑雪运动员从越陡的坡滑下时,越快滑到底端。对此他 猜想:“物体离地高度一定时,斜面坡度越大,物体从静止开始滑到底 端的平均速度也越大”。请你设计实验验证其猜想。

练习1图

刻度尺和

停表

刻度尺

停表

滑块运动到斜面底端的

时间

滑块离地高度

斜面坡度

②和

③

斜

面坡度

[练习2] (2021广州)如图,小明将质量较小的物体P和质量较大的物体Q通 过细绳相连,并挂在定滑轮上,发现Q下落会被P“拖慢”。对此小明猜 想:“Q 的质量和初始离地高度都一定时,P的质量越大,Q从静止开始 下落到地面的平均速度越小。 ” 请设计实验验证其猜想。

练习2图

(1)除图所示的器材以外,还需要的实验器材有 。

停表、天平

(2)画出记录实验数据的表格。

次数 P的质量 Q下落的时间/s

1 P1(小)

2 P2(大)

3 P3(最大)

[练习2] (2021广州)如图,小明将质量较小的物体P和质量较大的物体Q通 过细绳相连,并挂在定滑轮上,发现Q下落会被P“拖慢”。对此小明猜 想:“Q 的质量和初始离地高度都一定时,P的质量越大,Q从静止开始 下落到地面的平均速度越小。 ” 请设计实验验证其猜想。

练习2图

(3)写出实验步骤 (可用画图或文字表述) 和判断小明猜想是否正确的 依据。

实验步骤:①将Q和质量小的P1通过绳子相连,并挂在定滑轮上,用停表

测量 Q 从静止开始下落到地面所用的时间 t1;②将P1 换成质量不同的

重复步骤①,测出对应时间 t2 、t3。

猜想依据:若t1<t2<t3,则小明猜想正确;否则,小明猜想不正确。

[练习2] (2021广州)如图,小明将质量较小的物体P和质量较大的物体Q通 过细绳相连,并挂在定滑轮上,发现Q下落会被P“拖慢”。对此小明猜 想:“Q 的质量和初始离地高度都一定时,P的质量越大,Q从静止开始 下落到地面的平均速度越小。 ” 请设计实验验证其猜想。

练习2图

核心考点4 受力情况和运动状态综合分析

例5:如图1所示,水平地面上O点两侧粗糙程度不同,物体一直受到沿 水平方向大小为3 N的力F作用。从物体经过M点开始计时,每经过1 s, 用虚线框记录物体的位置。物体在MO段做匀速直线运动。

例5图

小于

tOP,则有vMN<vOP

(2)在MN和OQ段中,物体所受阻力的大小 (选填“相等”或 “不相等”),判断方法有两种,请你将两种方法都写出来。

不相等

由于物体对地面的压力不变,接触面材料不同,故物体所受

摩擦力不同

在MN段,物体做匀速直线运动,fMN=F=3 N;在OP段,物

体运动状态改变,由此可判断fOP不等于F,所以fMN不等于fOP

例5:如图1所示,水平地面上O点两侧粗糙程度不同,物体一直受到沿 水平方向大小为3 N的力F作用。从物体经过M点开始计时,每经过1 s, 用虚线框记录物体的位置。物体在MO段做匀速直线运动。

例5图

(3)在图2中画出物体在MO段的s-t图像和v-t图像。

例5:如图1所示,水平地面上O点两侧粗糙程度不同,物体一直受到沿 水平方向大小为3 N的力F作用。从物体经过M点开始计时,每经过1 s, 用虚线框记录物体的位置。物体在MO段做匀速直线运动。

例5图

解题思路:区分“s-t”图像与“v-t”图像。解决力学问题要灵活利用 受力分析的方法、二力平衡和物体运动状态的关系。

练习图

A. 0~t1,物体在做加速直线运动

B. 0~t1,物体处于受力平衡状态

C. t1~t2,物体在做匀速直线运动

D. t1~t2,物体运动的速度在不断地增大

B

A. 步长约为2 m B. 每分钟步行15 km

C. 平均速度为4 km/h D. 步行3 km用时15 min

第1题图

C

A

第3题图

20.0

100

第4题图

12

平衡力

静止

5. 甲、乙两辆小车在平直的路面上向东运动,小林测出它们运动的路程 和时间,并由所测数据作出了相应的s-t图像。由图可知v甲 v乙(选 填“>”“=”或“<”)。以甲车为参照物,乙车向 (选填“东” 或“西”)运动。

第5题图

>

西

6. 小王在“测量小车的平均速度”的实验中,他已经从实验室借到的实 验器材有小车、停表、长木板、小木块。

第6题图

(1)他为了完成该实验,还需要的实验器材有 。

(2)为了方便计时,应该使斜面的坡度 (选填“较大”或“较 小”)。

刻度尺

较小

(3)经测量,s1=90.00 cm,s2=40.00 cm,小车从斜面顶端由静止下滑的 过程中,秒表记录如图所示,则小车在s3段的平均速度是 m/s。s3 段的平均速度比s2段的更 。

0.5

快

6. 小王在“测量小车的平均速度”的实验中,他已经从实验室借到的实 验器材有小车、停表、长木板、小木块。

第6题图

不为0且一直增大

由图乙可

知前2 s物体一直处于静止状态,水平方向上它所受到的摩擦力与拉力是

一对平衡力。而由图丙可知前2 s拉力一直增大,所以摩擦力不为0且一直

增大

7. 如图甲所示,同一水平地面,一物体在一个方向不变的水平拉力F 作用下做直线运动。6 s后,在物体上方粘放一重物。0~10 s物体运 动的速度随时间变化的图像如图乙所示。0~2 s拉力随时间变化的图 像如图丙所示。

第7题图

小于

物体在4~6 s与8~10 s时

都处于匀速直线运动状态,因此水平方向上拉力与摩擦力平衡,拉力与

摩擦力大小相等。同一接触面,8~10 s时接触面所受压力更大,所以8~

10 s时物体所受滑动摩擦力更大,所受拉力也更大

7. 如图甲所示,同一水平地面,一物体在一个方向不变的水平拉力F 作用下做直线运动。6 s后,在物体上方粘放一重物。0~10 s物体运 动的速度随时间变化的图像如图乙所示。0~2 s拉力随时间变化的图 像如图丙所示。

第7题图

不变

接

触面所受压力不变,接触面材料相同,所以物体所受滑动摩擦力不变

7. 如图甲所示,同一水平地面,一物体在一个方向不变的水平拉力F 作用下做直线运动。6 s后,在物体上方粘放一重物。0~10 s物体运 动的速度随时间变化的图像如图乙所示。0~2 s拉力随时间变化的图 像如图丙所示。

第7题图

同课章节目录